- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

格柵理論與匯源果汁:聊聊我為什麽2.26買入

來源: http://www.gelonghui.com/portal.php?mod=view&aid=1603| 本帖最後由 優格 於 2015-3-12 11:06 編輯 格柵理論與匯源果汁:聊聊我為什麽2.26買入 作者:老漁 我簡單的一個信息:以2.26買入匯源果汁,引起了爭論。這個正好在我發表《港股底殘股投資策略》之後。 客觀地說,匯源果汁並不符合我的底殘股的標準。因為他還不夠透明,也沒有形成底部,而且好幾年都沒有分紅了。 其實關註匯源果汁已經很久,因為有很多網友在很早前就跟我聊過他。那時候價格在3元以上,之後,我也跟匯源果汁IR有過正面的交流。而且,我認為他很誠實,敬業。可是股價跌成這樣,又在業績靜默期,他無法說話。 客觀地講,討論具體股票的對錯,是很具風險的,因為對於一般投資者來說,股價升跌代表著投資的盈虧,如果你發表不當言論而導致別人的虧損(盈利一般是沒有人責怪你的吧?那是內部良心和外部輿論都要不利的。所以,我沒有說任何話,只是默默地表示:我買了!但是,這樣一句話,還是引起了眾多匯源關註者的熱議。 一年前,我曾經發了一個小文《我為什麽6元買雨潤?》,現在雨潤的價格是2.59元,是從33.98元的高價跌下來的。所以,假設匯源果汁類似,從11.98跌到現在的2.25,理論上還是不夠低的,再跌到1。5元,也不是很意外。那我發出這個買的信息,如果誤導了別人也跟買而虧損,是罪莫大焉的! 這就迫使我把我買的理由也簡單說一說,算是辯解和卸責吧。 查理芒格先生曾經說了一個格柵理論:真正的、永遠的成功屬於那些首先努力建立思維模式格柵,然後學會以善於聯系、多學科並用的方式思考的人們。 我買入匯源的格柵理論運用如下: 1.控股股東剛剛以2.81元的價格買過,雖然數量很少:270萬股,價格2.81,總金額才750萬港元,可是,這個買入既不是從49%進入到50%的絕對控股地位,也不是非買不可,因為半個月後,公司就贏警了。他不會事先不知道,這只能代表朱老板覺得股價低了,可是,市場先生是能量巨大,而反複無常的,大老板對股價也沒有辦法。 2.該公司的中報凈資產是5.3港元,而且有好大一部分是灌裝資產(飲料生產線),雖然註資的時候溢價了18%,但是現在已經折價了50%,在相信財務報表的情況下,具有清算價值,還是比較劃算的。 3.控股股東請了職業經理人,然後又趕走了。這個是問題點,不過也沒有什麽大不了的。未來還可以再請。 4.普遍反映匯源的口味不好,新老產品都賣不動。這是大問題,但是,還屬於技術和營銷的問題,可以改的。維他奶的維他奶在香港好賣,內地不好賣,但是,檸檬茶在香港和內地都好賣。未來匯源花兩年時間搞一個龍頭產品,也不是不行。產品總是競爭激烈的,誰勝誰負就看誰能出拳頭產品。三星智能手機一度蓋過蘋果,可是不耐用,過兩年,蘋果的口碑出來了。華為的MATE7又壓死了三星。小米則在低端一枝獨秀。 5.國航的國際航班一直在銷匯源,航空公司的飲料是小頭,如果吃得乘客都拉肚子,那就是大件事了。百度了匯源的負面新聞,除了口味不好外,沒說有病菌的,這個可算品牌象征。 6.中報還公布,匯源在濃縮果汁中還是絕對龍頭,雖然現在鮮果很吃香,可是必須用果汁的地方也很多,一時全面代替不可能。 7.2.5元是我自己認定的心理價位,在2.5元以下買,我沒有壓力。 8.我還是剛剛學習匯源果汁,每次買都是10萬港元或者5萬港元一註,倉位輕。我打算到1.5元再認輸,那時候假設買了100萬港元,均價2港元,50萬股,到1.5港元才虧25萬,心理上可以接受。 9.假如我在買入的過程中不斷地學習,了解匯源果汁,弄懂了公司的質地,行業的秘密。到了1.5元,如果覺得不好,虧25萬了事。如果覺得好,就買到500萬港元,均價1.7元,未來如果事情發生轉機,股價回升到3.4元,就賺一倍了。 10.股價回升的原因很多,也許朱老板覺得股價太低了私有化,朱老板可以花30億去買中石化銷售公司,絕對實力強大;也許某行業大戶看中了匯源的生產設施,買下他的股份,去掉一個競爭對手,並擴大自己的規模。也許,匯源找到了自己的口味和營銷模式。 這就是我目前的綜合想法。當然,臆想的成分很多。核心有兩條:A.這公司品牌還在。B。公司這股價,有多種可能性,虧不會太多,賺也有機會。 |

讀書劄記150427南越史(三) 骨牌理論 與 胡誌明小徑

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/04/27/%e8%ae%80%e6%9b%b8%e6%9c%ad%e8%a8%98150427%e5%8d%97%e8%b6%8a%e5%8f%b2%e4%b8%89-%e9%aa%a8%e7%89%8c%e7%90%86%e8%ab%96-%e8%88%87-%e8%83%a1%e5%bf%97%e6%98%8e%e5%b0%8f%e5%be%91/讀書劄記150427

南越史(三) 骨牌理論 與 胡誌明小徑

掌門執筆

上回說至:1954年7月立案的「日內瓦協定」為越南局勢訂出指導框架:A. 以北緯17綫割分南北; B. 1956年7月進行普選,南北越對等合併.「越南國」認為兩者俱不可接受,拒絕簽署. 美國也不是簽署國, 因而可以國家政策支持南越,正式介入印支.*** 美國人為何這樣做?

(7)骨牌效應, 又名「多米諾domino牌效應」,

由冷戰理論家 肯南George Kennan提出, 作為遏止共產主義擴張「圍堵政策」的理論依據. 其大意為:

「西方自由主義陣營如果丟失了印度支那, 將會導致整個東南亞地區迅速被共產主義淹沒.**** 這樣一來,美國的太平洋防禦島鏈將被切斷,亞洲盟友日本會被孤立, 而東亞兩大非共國家 印度和巴基斯坦只得向共產集團屈服. 共產主義會蔓延至中東地區,最終威脅到美國和西歐諸國的戰略安全.」

美國在朝鮮戰場領教過中國“人海戰術”的利害, 深感以性格上反共的南韓尚且無法抗阻共產主義北韓的軍事力量, 其他較為擁共的 柬埔寨、老撾、馬來亞、泰國、緬甸、印尼和菲律賓等“多米諾牌國家”, 必然更難抵禦共產集團的常規戰爭攻略.***

中國緊隣北越,極易輸出革命,浸漫南越, 與早前南北韓情勢無異. 17綫本質上就是南亞的38綫, 美國如不及時在南越構築起「防洪壩」,一旦敗勢,噬臍莫及.

「骨牌理論」於艾森豪當政期間,在美國外交及軍事專業圈子蘊釀形成. 1961年甘乃廼Kennedy上任總統,正式採納這種想法, 制訂全盤外交及國際戰略政策,實行大規模經濟及軍事援助南越.*****

(8)越南共和國

1955年5月旅居法國的「越南國State of Vietnam」元首 保大向總理 吳廷琰發出指示,著令其交出權力. 7月吳廷琰在軍政大員和美國人(暗地裡)支持下發動全民公投,以98%支持度反過來廢止了保大的元首身份和權力. 10月制訂新憲法,正式建立了「越南共和國Republic of Vietnam」.**** (為求方便,下文仍簡稱為“南越”.)

「越南共和國」認為整個越南是統一體, 北越地區雖在控制之外,仍是其不可分割的部分領土. 南越不承認北越政權,也拒絕承認日內瓦協定.*** 反之,「越南民主共和國」(即“北越”) 是承認日內瓦協定的, 於是借南越拒絕普選合併為口實,號召武力統一全國. 據當時美國情報部門估計,北越兵員規模達到40萬人; 而南越只有15萬人.

(9)胡誌明小徑

北越的統一運動做法不是直接出兵越過17綫攻打南越, 因為這樣做有違日內瓦協定,必會招致西方列強直接幹預. 而是派遣武裝人員滲透進南越廣大農村地區, 策動反政府活動,以收從內顛覆的效果. 北越的指導方略就是主張“人民戰爭”和“農村包圍城市”的「毛澤東思想」.*****

這些武裝組織在遭到南越政府軍(與及後來參戰的美軍)追剿的時候, 採用遊擊戰方式進行抗爭,成為名滿天下的「越共遊擊隊」.*** 事實上整場所謂“越戰”,竟然是場遊擊隊對抗超級大國的戰爭, 真可說是“大衞與哥利亞對決”了.

為了將人員和物資從北越輸送往南越,要穿過中越亂山密林之地, 尤其是必須潛進17綫縱深的“非軍事區”,並通過南越邊防軍的警戒綫. 北越精心開闢的山行祕密通道就是鼎鼎有名的「胡誌明小徑」.***

胡誌明小徑起初設在越南中部, 後來透過中國向老撾和柬埔寨施加政治壓力,移進兩國境內鄰近越南的邊境山區,以避開敵軍的阻截. 老柬兩國對祕密小徑的存在採取“睜一眼,閉一眼”的態度.

(10)吳廷琰的早期統治 1955-1959年

1955年底南越建國, 迎來了一段政治相對穩定,經濟較為繁榮的時期.

安穩期有其國際政治背境, 那就是蘇聯改行「修正主義」路綫,觸發中蘇反目; 與及中國奉行「大躍進」激進經濟政策,引致大飢荒. 共產陣營分裂和中國經濟崩潰令到北越無法獲得足夠資源推動統一運動,*** 這是南越得以安穩的外部條件.

內部方面,吳廷琰立身清廉,勵精圖治,奉行所謂“開明專制主義”. 他的理想近似李光耀,但是政治才能遠遠不及, 而越南卻龐大複雜,超出新加坡不可以道里計…..

這段時期的吳廷琰內政外交都頗有建樹, 內政上最顯眼的是鏟除國家大患“平川派軍閥”,因而在軍方建立了些微班底和獲得某程度上的支持. 政府又進行“土地改革”,強制大地主向國家出售土地,以信貸方式轉售予無地農民.*** 在治理農村方面,政府採行近似越共的工作方式,以爭取向心力,但是成效不彰.

在市政和文明建設方面,吳廷琰踏出了決定性步伐. 吳本人及其家族虔信天主教(ie基督舊教),對舊社會種種腐敗風俗深惡痛絕, 首先在西貢全面取締鴉片、賭博和娼妓(及酒吧). 但是這樣做既損害了權勢人士(尤其是軍方)的重大利益, 也打擊了市面經濟和斷絕了很多人的生計.***

其次,透過立法確立“一夫一妻制”, 變相等於不承認經由“納妾”衍生出來的種種社會關係,例如子嗣和繼承.**** 此事操諸過急,考慮未周,而實質牽涉面卻甚深廣.最失敗的是此舉損害了廣大傳統佛教文化階層的情感, 因為吳廷琰明確地以基督教意識形態作出這種社會改革主張.*** 事實上吳從不掩飾對佛教的厭惡,衷心認為佛教不文明,落後. 吳廷琰與佛教徒後來激烈對立,其發端便於此時.

吳廷琰的外交更形成功, 他的開明政治家和基督徒形象極討西方國家和人民的歡心.*** (尤其甘乃廼,這美國史上首位天主教徒總統.) 南越持續得到大量美國援助,甚至法國也向他慷慨解囊. 吳廷琰喜好出國訪問,在國際上很出鋒頭, 被吹捧成能幹有為的亞洲新興政治家.

但是一切好景在1960年開始逆轉,這一年…..且看下回分解.

資料出自《南越第一共和國興亡史:越南戰爭序曲》(2014)唐向宇.

跟王思聰理論?一開始你就輸了

來源: http://www.infzm.com/content/109629

2月14日,王思聰出席某捐贈活動。 (CFP/圖)

“中國人沒有宗教,如果有的話,那就是做官和成為有錢人”。

因此,跟王思聰理論,即便你在道理上、情理上占優,在聲勢上、輿論上你卻註定輸得落花流水。金錢的邏輯,與事實和道理的邏輯,根本不是在同一頻道上。

“知道”(微信號:nz_zhidao)告訴你,為何跟王思聰理論一開始你就輸了。

王思聰又上頭條了,這回是因譏諷範冰冰、張馨予和汪小菲。有一朋友是範冰冰的粉絲,於是跑到王思聰微博底下留言,理論了幾句。不一會兒,十幾條未讀信息,打開一看,清一色咒罵。朋友趕緊刪了留言,無奈感嘆:“惹不起啊!”

確實,跟王思聰理論是一件太具挑戰性的事,甚至可以說,一開始你就輸了。當然,如果王思聰是有理一方,輸了倒也無可厚非;可如果王思聰理虧了呢?那你也輸了,因為王思聰有數量龐大的“後宮團”,分分鐘將你淹沒在咒罵的口水中。

王思聰的“後宮團”的一大特征:不論王思聰說了什麽,說得對不對,他們永遠站在王思聰一旁。誰批評王思聰,就不僅是與王思聰作對,還是與“後宮團”作對。你跟王思聰理論,那等於是一夫當關、舌戰群雄、“雖千萬人吾往矣”。被汙言穢語罵得體無完膚,很可能就是你的下場。

“後宮團”挺王的立場為何如此堅定?一則,“意見領袖”里,王思聰確實是那種敢說會說型。有時你看他吐槽某些現象,頗有點像《皇帝的新裝》里那個說真話的小男孩,有些不合時宜,但又有那麽點天真的成分在。尤其,王思聰嘲諷他人的技巧爐火純青,一針見血,又帶著看好戲的心態得理不饒人,頗具娛樂效果,這與當下的青年亞文化是契合的。當然,最根本也最重要的原因——他有錢,他是首富之子,他敢說的底氣來源於此,他說話的分量也來源於此。

沒有人會小瞧金錢的力量,只是我們沒料到它的力量這麽大。很多人只看到金錢具有直接購買物質和勞動的能力,但實際上,在我們這個時代,金錢已經具備著購買對它認同和服從的能力。

這讓人想起了紅極一時的《蝸居》。宋思明與海藻剛開始交往的時候,屢次要求海藻說你愛我,但海藻或沈默,或是說“我愛小貝”。當宋思明用錢幫海藻擺平了一個又一個棘手的事後,宋思明讓海藻說你愛我,海藻終於柔情蜜意地說:“我愛你。”

海藻的“認同”尚有一個抵抗的過程,王思聰的“後宮團”可沒有。在王思聰的微博底下,充斥著大量類似的回複:“老公操我。”點進去一看,還有不少比例是男性。哪里有什麽抵抗,他們一開口就叫王思聰老公,表示願意放棄現在所擁有的一切,為他生孩子。

這樣的回複雖不無調侃的成分,但還是證明了“後宮團”早就被金錢收拾得服服帖帖了。他們在潛意識里認同的是這樣的邏輯:有錢,意味著一切,意味著政治正確和道德正確,意味著話語權,意味著他人的絕對認同和服從。換言之,他們壓根就不在乎王思聰說了什麽、說得有沒有道理,只要王思聰是首富之子,他說什麽就是什麽。

1793年的元旦,英國公使馬嘎爾尼來華,他雖未叩開貿易大門,卻趁機觀察清末社會,得出結論說,“中國人沒有宗教,如果有的話,那就是做官”。現在回頭看,這句話仍是有道理的,不過還可以完善下,“中國人沒有宗教,如果有的話,那就是做官和成為有錢人”。金錢是宗教,自然地,就有人信奉金錢、崇拜金錢、服從金錢,一切以金錢為鵠的。

別以為現在網絡上有那麽多“富二代”的負面新聞,新聞底下清一色的批評和指責,就意味著大家仇“富”,這是個認識誤區。不少人可從來就沒有仇視過財富,他們不滿的是他自己不是財富的擁有者,於是將怒氣轉嫁在輿論千夫所指的“富二代”身上,也只有那些輿論所仇的“富二代”他們才敢狐假虎威、指手畫腳。甚至,在指責和憤怒中,隱藏的是他們對財富更深的羨慕感和想得卻不可得的絕望感。

因此,跟王思聰理論,即便你在道理上、情理上占優,在聲勢上、輿論上你卻註定輸得落花流水。金錢的邏輯,與事實和道理的邏輯,根本不是在同一頻道上。那不妨試想一下,在什麽樣的情形下,你才能打敗王思聰?你得盼著萬達突然經營不善,王思聰從首富之子成為落魄商人,這時,如果一個比王思聰更有錢的人嘲諷他,就像他屢次嘲諷汪小菲一樣,你可以成為那個有錢人的“後宮團”,借力打力過把嘴癮。

建立在金錢之上的權威和“正確”,也將伴隨著財富的折損而折損。這還是挺讓人感到悲哀的。因為,從頭到尾,就不關道理什麽事。

請記住,我叫知道(微信號:nz_zhidao),南方周末每日網絡專稿。

要嚴肅,有知識;要八卦,有內幕。每天一篇,無需翻墻,盡享你想知道的和不知道的。我們只想,讓知道成為一種享受。

雷軍再談“飛豬理論”:風口上的豬都是練過功的

來源: http://newshtml.iheima.com/2015/0602/149949.html黑馬說:雷軍所說的“做風口上的豬”已經廣為流傳,因此有一些人認為他是機會主義者。在最新一次的“潘談會”上,雷軍解開了這個誤解,重申了小米堅持做一個“less is more ”的公司。同時,他還對著名的“飛豬理論”做了進一步闡述:風口上的豬都是練過功的。

文 | i黑馬 劉惜墨

編輯 | 王冀

小米的創業初衷是改良國貨

說實話,我認為正常的人絕對不會選擇創業,因為一旦選擇了創業,就意味著選擇了一個無比痛苦的人生。隨時面臨著巨大的壓力、困難、困惑、別人的不理解、或者別人的看不起。其實真正能走向成功巔峰的人是極少數,絕大部分的創業者都成了鋪路石。

所以我一直在想,對所有的創業者來說,最重要的是什麽呢?那就是信念。沒有信念,是沒辦法支撐每天高強度的工作的。在這里,我願意跟大家分享的是什麽呢?是我為什麽願意喝碗小米粥,願意繼續鬧革命,最重要的就是因為我想做出一點事情來。

其實我要做的事情非常簡單,就是改變大家對國貨的看法。所有人都覺得國產的產品不好,廉價,其實這不怪大家,因為我們這個行業做得的確不夠好。五年前我就想改變中國人對中國產品的印象,想改變世界上每個人對中國產品的印象。我相信小米過去的五年應該已經影響了很多國產的產品,我相信未來五到十年,大家會越來越對國貨豎起大拇指,這就是我希望能夠推動的新國貨運動。

可能在很多人眼里,小米手機離蘋果還有差距。這個我承認,但是我相信,我們越來越多的產品已經說服了大家。我覺得中國人是能夠做出好產品的,我們做的產品也越來越精致。我希望大家能夠繼續支持我們,我們也會在未來的五到十年踐行諾言,讓更多的中國人對國貨豎起大拇指。

less is more :小米的核心只有手機、電視、智能家居

(觀眾問:小米未來在智能家電領域有什麽樣的想法?在智能家電這個領域,創業者有哪些機會?)

我覺得很多人對小米有一些誤解。五前年我辦小米的時候,汲取了我以前創業很重要的教訓,就是less is more,少就是多的原則,就是盡量少做事情。大家可能覺得小米什麽都做,這是天大的誤解。小米的核心業務主要是三塊:手機、電視和智能家居。為了實施智能家居的策略,小米已經投資和正在投資超過了50家智能硬件公司,這是由一個生態鏈構成的,小米只是平臺公司,你可以理解成孵化器,在這個上面已經孵化了大概50家公司。

這些公司有的用小米的品牌,有的不是小米的品牌。它們用小米品牌的原則是能給小米品牌加分,這個產品首先我要滿意,所以(我們的)空氣凈化器用了小米的品牌,今年1月發布後,3月銷售量就突破了10萬臺,占了市場20%的份額。

我們還在孵化智能硬件的各種產品。如果讓我給點建議的話,我覺得其實用小米模式做智能家居,空間和機會還是非常之大。小米模式的核心就是你要竭盡全力把產品做好,提高運作效率以後,降低零售價,就是做爆品模式和性價比模式,機會還是蠻大的。

未來創業者的巨大的機會是五年前小米提出要做“鐵人三項”。很多人覺得小米可能是手機公司,其實換兩個側面來看,小米是中國第三大的電子商務平臺的公司,也是移動互聯網的平臺公司。小米花了很大的精力在做生態系統,這個生態系統可能要成百上千,甚至上萬的創業公司來支撐。

小米有自己的投資部門,我們有基金幫助大家在小米生態鏈里成長,包括我們孵化的這些企業,。在過去兩到三年,也有幾家公司的估值超過了10億美金。所以如果你做的事情跟小米的生態鏈有關系的話,可以尋求我們的投資、幫助,我相信這會提速各個創業公司的發展。

風口上的豬都是練過功的

李克強總理提倡大眾創業、萬眾創新,那麽是不是大家都一陣風地來創業。“飛豬理論”是我提的,最近也成了被批駁的焦點,說我是機會主義者。可能大家對我講這句話的背景不了解,今天終於有機會解釋。

首先,任何人在任何的領域成功都需要一萬個小時的苦練。如果沒有基本功談飛豬,那真的是機會主義者,沒有任何一個成功者不經過一萬小時的苦練能夠成功。所以,大家千萬不要忽略今天在空中飛的那些豬,他們都不只練了一萬個小時,可能練了十萬個小時以上,這就是大家被忽略的前提。

如果你是大學一年級,我建議你首先把英文學好。我真的覺得很遺憾,因為我的英文水平比較差,搞得我的母校因此蒙羞,我還是我們武漢大學的傑出校友。我看網友評論,說我們武漢大學的英語都是體育老師教的,其實只有我一個人英語比較差,其他武漢大學的校友英文很好。所以在你大學一年級的時候,一定要練好基本功,等各位像我這麽大年齡再學英文可能有點難,當然我還是在勤學苦練的。

其次,飛豬最最關鍵問題是:不能只顧埋頭苦幹,不去擡頭看路。應該花足夠的時間研究風向,研究風口,這樣你成功的概率要大很多。

這里我要跟大家說明的是,我1989年開始創業,到今天幹了25年。作為一個經歷了好幾次大潮的創業者來說,我認為風口是成功的關鍵。在上一撥互聯網風口來的時候,我們有足夠的資源,卻眼睜睜看著機會從我們身邊擦肩而過。當時我做的金山軟件本質上是傳統企業,可是互聯網與軟件行業如此接近,人才幾乎一模一樣。所以在那樣的壓力下,互聯網首先顛覆的是軟件業,其次顛覆的是媒體業。

作為互聯網的被顛覆者,我用了長達10年的時間在思考什麽是互聯網。互聯網絕非大家所想的那麽容易,它是一種思想,一種方法論,一種價值觀,這就是我要跟大家分享的關於互聯網的理論。

版權聲明:本文作者劉惜墨,編輯王冀,文章為原創,i黑馬版權所有,如需轉載請聯系zzyyanan授權。未經授權,轉載必究。

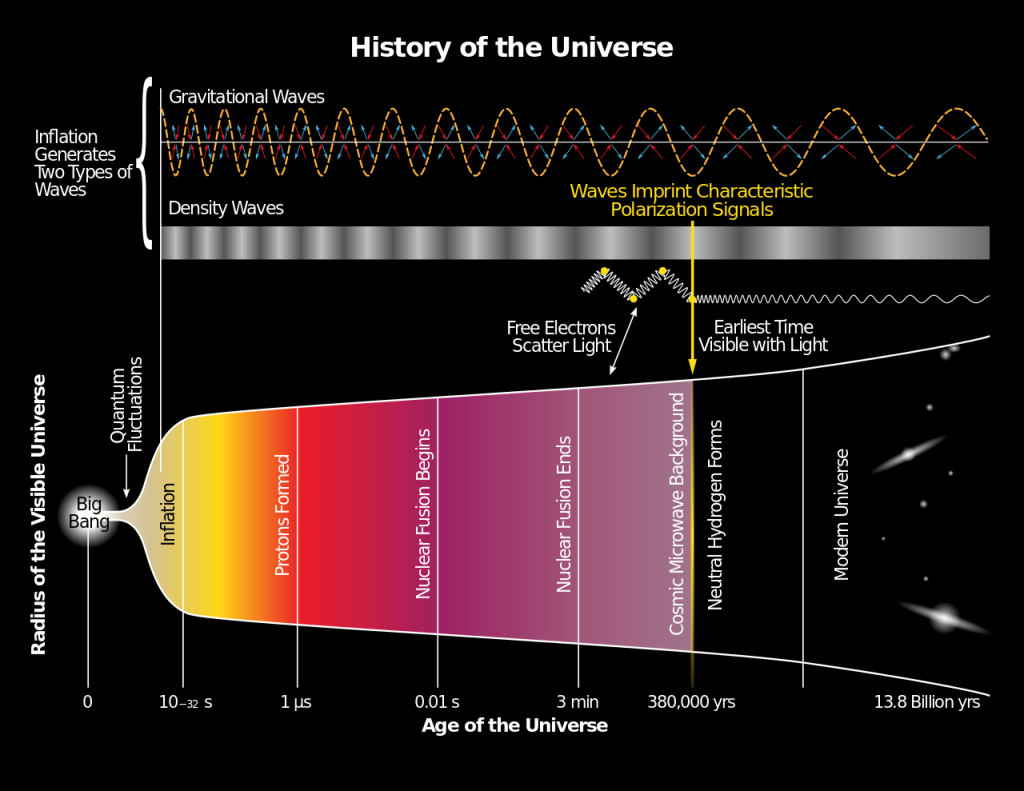

SENSE隨筆150714 大爆炸理論

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/07/14/sense%e9%9a%a8%e7%ad%86150714-%e5%a4%a7%e7%88%86%e7%82%b8%e7%90%86%e8%ab%96/SENSE隨筆150714

大爆炸理論

執筆人:蟬

許多人也許聽說過宇宙起源的主流學說:「Big Bang Theory大爆炸理論」,但並非每個人都知道理論的細節。

很久以前科學家已經思考宇宙到底是個怎樣的存在。哥白尼在16世紀提出 “日心說”,推翻太陽圍繞地球旋轉的 “地心說”。當時的科學家或許已經有了“宇宙” 這概念,但對於它到底有多大,和存在了多久,並未有實證支持的說法。

很久以前科學家已經思考宇宙到底是個怎樣的存在。哥白尼在16世紀提出 “日心說”,推翻太陽圍繞地球旋轉的 “地心說”。當時的科學家或許已經有了“宇宙” 這概念,但對於它到底有多大,和存在了多久,並未有實證支持的說法。

直至 愛因斯坦提出「相對論」的1917年, 科學界對於宇宙的概念大概還是這樣的:宇宙是靜止和永存的,地球處於宇宙中唯一的 “銀河系Milky Way”內。 但是按照「重力gravity原理」,物件間的引力最終會令它聚集在一起,故宇宙理應並非靜止不動。

天文學家久已發現水星運行的軌跡並不穩定:橢圓的軌跡大概每個世紀便會向內偏1/100度。 愛因斯坦在研究「廣義相對論」的時候,成功計算出水星運行的軌跡,間接證明宇宙並非一個恒定不變的系統,但愛氏卻非第一個提出大爆炸理論的人。

1927年比利時教士Georges Lemaitre發表廣義相對論方程式的解,並按此提出宇宙並非靜止而是不斷擴張的。**** 此說法卻引來愛氏的劣評,指Lemaitre的數學雖然出色,但物理學知識卻 “令人生厭abominable”。

Lemaitre沒有因此卻步,他進而提出宇宙源於“原始原子Primeval Atom”,他認為原始原子開始擴張前時間並不存在***,故沒有原始原子前的時間。

這個假說並非完全正確,尤其是Lemaitre當時以教士身份提出,而該理論又涉嫌支持 “創造論Creationism”(即宇宙從某一時點突然 “無中生有ex nihilo”,雖則他本人聲稱原始原子並非聖經中所指的創世紀)。 但該理論指出宇宙從 “原始時點”開始不斷擴張這一說法,現今已普遍被科學家認為極大可能是對的。 「原始原子假說」便是大爆炸理論的前身。

在原始原子假說面世的20年前,名不經傳的天文學女技術員Henrietta Leavitt發現一種革命性的測量方法: 透過測量兩顆光度隨時期改變的星cepheids的亮度,便可計算出兩顆星之間的距離。可惜當1924年諾貝爾委員會正要決定提名Leavitt時,才發現她3年前已因癌癥離世。

1925年美國著名天文學家Edwin Hubble以這種測量方法得出太陽並非位在銀河系的中央,而是居於一個無甚特別的角落。 他同時指出銀河系比原來預期的要大得多。 Hubble亦發現「仙女座星雲Andromeda」內的cepheids距離地球太遠,、應該屬於另一個星系,因而提出太陽系並非宇宙中唯一的星系***,這個說法推翻了科學家一直以來的認知。

1842年美國物理學家Doppler提出著名的「Doppler effect」:向目標發出一道波wave,如果波的來源正在向目標移動,波便會受壓縮,即頻率會提高而波長則縮短;反之,如果來源正移離目標,其頻率便會降低而波長則會延展。 電影中迎面撞向鏡頭的車輛發出的警號聲越來越高音便是這個原理。

有趣的是,當光從星球射出時,特定波長的光會被某些物質所吸收,這些被吸收的光線稱為absorption lines。同樣的物質會穩定地吸收該特定波長的光,所以透過分析來自不同星球的光, 便可得知在其他星球上面找到的物質和地球是極為相似的**。 除了物質吸走光之外,根據Doppler effect光源的運動也會對光的性質有所影響。

美國天文學家Vesto Slipher在1912年發現,從不同星雲射進地球的光,它們的波長都不約而同地產生 “位移shift”,幾乎全部都移向波長較長的紅色。 Slipher提出這些星雲應該是以相當的速度移離太陽系的。

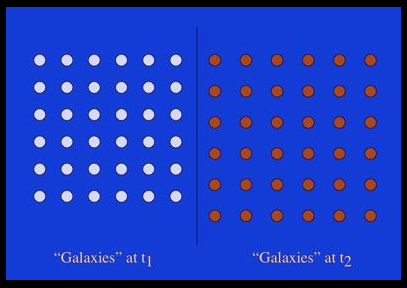

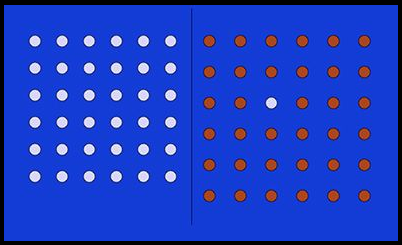

1929年Hubble提出著名的「Hubble’s Law」:距離越遠的星系,會以更高的速度移離我們。**** 事實上幾乎所有的星系都遠離我們而去,*** 只有極少數如仙女座星系正在趨近銀河系。

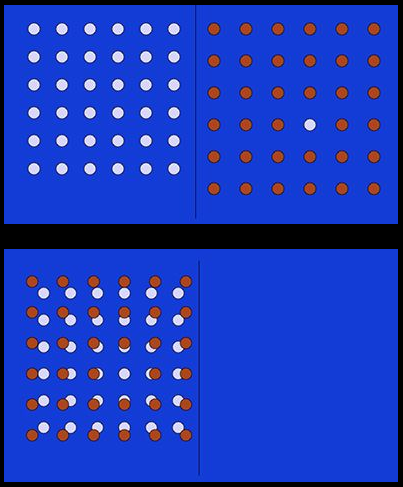

Hubble’s Law很容易讓人誤會銀河系在宇宙的中心,但其實不然,觀看下面圖片便一目了然。

所以,所有星系都是中心,也不是中心。

按照他的理論,Hubble提出大爆炸大約在15億年前發生,但尷尬的是,當時的科學家一般認為地球誕生於30億年前。根據多項證據反覆計算,今日科學家能夠很有把握地指出大爆炸其實發生於130億年前。

參考:

《A Universe From Nothing》 (2012) Lawrence M. Krauss

風口理論,看起來很酷然而並沒什麽卵用!

來源: http://www.iheima.com/news/2015/0907/151839.shtml

“站在風口上,豬都能飛起來!”雷軍一言,語驚四座。

“現在這年頭,找到合適的風口,賣一根按摩棒、造一張課程表,甚至連攤一個煎餅,估值都可能上百億。不把風口掛在嘴邊,你都不好意思和人打招呼。”聊及國內互聯網,一位朋友如是說。

“照你說的,所有企業都能成為風口上的豬咯?”

“那是自然,關鍵是找到風口。”

“產品不好怎麽飛?”

“產品是其次,主要是要進行包裝,引起風投的關註,把產品包裝的無比高大上、有逼格。比如講一個老人賣煎餅的故事,5塊錢的煎餅咱兒賣50塊,每天限量還100個,售完即止,這樣才夠得上逼格。”

“那假如風投不關註呢?”

“那就不斷的上電視、做訪談,大量曝光,持續炒作,上來就說我要發一個億給員工,話題炒熱就有人氣,眼球來了風投自然就來了。”

“風投的錢燒完了呢?還能好好的做點實業麽?”

“做實業那麽簡單,大家還搶什麽風口!”

……

聽,風口上空傳來夢想破碎的聲音!

這兩年在互聯網風口上飛起來的豬不少,夢想著飛起來的就更多。“xxx將是下一個風口”或者是“xxx,新的萬億級市場”,各種預測更是讓人眼花繚亂,讓人覺得中國現在簡直是前景無限、遍地流油。

現實當真如此嗎?那些找到風口的互聯網公司,真的從此高枕無憂了麽?我們先看一組統計數據。

2014年11月,搜狐裁員1500人;

2014年12月,拉手網裁員30%;

2015年,紅星美凱龍電商團隊裁員80%;

2015年,酷6網先後經歷兩次大裁員,幅度分別達到20%和40%;

2015年8月,一畝田裁員1500人……..

從曾經的風光無限,到如今的窘迫裁員,這才是所謂風口上互聯網企業的真實寫照。

近些年,電商在中國經歷了近乎爆炸式的增長,無數的人夢想著通過它來賺取高額利潤,但在我看來,找尋風口的互聯網電商就是大海上泛起的美麗泡沫,如果離開了大海的滋養,破裂只是早晚的事情。

有人會說,中國的互聯網電商只是暫時遇到了挫折,通過時間的沈澱和電商人的不懈努力,這樣的瓶頸早晚會得到突破。如果你有這樣的想法,那我就告訴你,你大錯特錯了。風口理論不僅在中國遇到了瓶頸,在國外的日子也不好過,甚至於變成了傳統企業的附屬。

風口論的冰火之歌:國內熱火朝天,國外尷尬遇冷

先說說與中國毗鄰而居的日本吧!據統計,2012年日本電商市場年流通額約9萬億日元,而同年中國僅淘寶一家就輕松超過萬億。而憑借7300億日元年度營業額占據日本電商冠軍寶座的亞馬遜日本,銷售成績還遠差於國內京東商城一家。可以說在日本,電商的地位並不高,跟傳統商超或賣場相比完全不在一個層面上。

再放眼亞歐大陸中部的德國,余額寶等備受國人追捧的服務項目,在德國卻遭遇了滑鐵盧。原因何在?除了德國擁有全球最嚴厲的金融監管條例外,每家德國銀行都擁有十分完備的網絡營銷系統和經驗。當德國人的金融需求可以被銀行徹底滿足之時,余額寶們自然在德國難以大紅大紫。

此外,小米模式的互聯網企業在德國很難發展。原因在於,開拓德國市場的手機廠商很多,他們往往與德國各大手機連鎖店直接合作,德國人在連鎖店就可以購買最新款的現貨、享受一整套的後期維修保障服務。當手機店能輕松、全面滿足德國人購機需求時,小米的預約發行模式自,怎會讓德國人心甘情願的買賬呢?

電商的野馬,無法馳騁於傳統企業的廣袤草原

為什麽在發達國家,一向姿態甚高的電商會備受冷落?原因很簡單,這些發到國家的傳統企業已經足夠強大,強大到其制造水平、服務意識足夠讓其在電商時代閑庭信步。

還是先看日本吧!日本企業除了在產品設計方面的完美程度備受推崇外,日本企業的服務水平更是舉世聞名。舉2個極其微小的例子:日本很多賣場不僅提供免費嬰兒車,而且提供嬰兒專用的消毒紙巾,便於消費者擦拭嬰兒車;如果去日本旅行,日本賣場不僅提供大尺寸的儲物櫃,甚至還在前臺專門配備了會說中文的服務人員,專門為中國遊客提供服務…….當日本的傳統企業將服務體驗做到最佳之後,電商企業想要通過低價和便捷打動消費者變得異常困難。

再說說德國。德國的工業制造和管理實力位於全球前列,產業鏈的數字化更是領先於其他國家。當中國傳統企業還在使用紙質賬本管理進銷存的時候,德國企業已經提出要步入“工業4.0”時代了。這樣的差距還體現在生產和制造的每一個環節中。例如,最近德國西門子推出了一個整合了大數據與車聯網概念的停車系統。當西門子發現,在汽車保有量極高的歐洲,每天有大約⅓的交通流量在於司機們正在憤怒的找尋車位。捕捉到這一市場痛點後,西門子特別研發這套停車系統來滿足車主需求。

“互聯網+”≠電商,核心在於對企業運作環節的層層滲透

也許有人會說,因國家發展水平不同,國內外傳統企業不能一概而論,弊端重重的中國傳統企業迫切需要電商進行顛覆性的創新和改造。你看,李克強總理提到“互聯網+”概念便是最好的佐證。

在我看來,這樣的說法是荒謬的。我認為“互聯網+”與如今眾人倡導的風口理論有著本質區別,準確的說,他們不過是套用了總理的概念而已。

“互聯網+”關註的是利用互聯網的力量從設計、生產、包裝、物流、銷售等每一環節上提升產品質量和服務水平,而風口論上的互聯網思維則重視概念包裝和銷售策略的制定,對於產業鏈的其他環節幫助不大。因此,互聯網思維只能被認為包含於“互聯網+”之內,但絕不能替代。

以淘寶為例,作為中國領先的B2C電商平臺,淘寶一貫以設計精美的頁面、打動人心的文案讓人稱道。然而卻鮮少有人知道淘寶真正的核心在於背後龐大的產業鏈體系。如果沒有強大的數據後臺支撐,沒有高效的後期物流保障,沒有連貫有序的產品供應鏈體系,僅靠一些頁面及文案的堆砌,淘寶絕不會獲得如今的成功。

所以,一個企業想要在互聯網時代致勝,最重要的是將互聯網融入到整個企業的產業鏈中,從每一個環節上提升效率,提升產品質量和服務水平,同時加以一些消費者喜愛的營銷手段輔助,而非僅僅的去炒作一些概念或者是包裝一個情懷。

“互聯網+”沒有捷徑可走,提升企業運營數字化是正途

我認為,企業想要提升產業鏈的整體效率,主要分為三個方面,分別是產經銷環節的深度挖掘、數字化管理體系的建立以及服務質量的提升。

首先是產經銷環節的深度挖掘,從生產到銷售環節,其實每個企業都有很大的效率提升空間。企業需要在經營中鼓勵員工進行自發的效率創新,同時對公司進行適度的扁平化體系改造,縮短各項業務的審批流程的同時讓一線員工進行快速決策,公司總部則逐步演變為後臺支持和服務體系,提升市場反饋速度。

關於數字化管理體系的建立,目前可行的辦法是像萬達和紅星美凱龍一樣自行研發企業管理體系,並與企業的實際運營進行無縫對接;此外,還可以與千米網、商派、金蝶等第三方企業服務提供商進行協同作業,借助其專業的企業管理工具,最終以最小的成本獲得最佳的服務。

企業想要提升服務質量,最主要的是將客戶放在心上,最好的辦法就是充分接觸市場、捕捉不斷變化的市場需求,通過一線員工不斷的觀察和反饋找到運營中的不足,用日拱一卒的方式逐步改進服務水平,去贏得客戶和市場的認可。

寫在最後:仰望星空,不如腳踏實地

豬,飛上天了還是豬,不會因為風大就變成雄鷹。所以,忘掉那些無聊的吹噓,忘掉那些花哨的概念,忘掉華而不實的風口理論吧,別再被他們所迷惑。多低頭看看自己的產品,是否有改進的空間;多關註自己的運營和銷售團隊,是否能提升服務體驗。因為只有這樣,企業才能在互聯網時代下更好的生存下來,生命之花也才能在貧瘠的沙漠中嬌艷盛開。

版權聲明:本文作者溫二爺,文章僅代表作者觀點,如需轉載請聯系微信號zzyyanan獲取授權。

爆肝科技男韓承志的找黑馬股密技 他靠「搓湯圓」理論 40歲邁向財富自由

2015-09-07 TWM|

三年前才剛從正達光電離職、今年四十二歲的韓承志,憑藉著在職場發光與長期投資的精準眼光,讓他早在四十歲前,就賺進足以財富自由的身價。 撰文•林心怡 前陣子才剛帶妻女去日本露營的韓承志,平日他準時傍晚五點半下班去接六歲女兒放學,和她一起學鋼琴,父女期盼未來兩人能來個四手聯彈;在天氣晴朗的午后, 他們會沿著高雄愛河河堤騎單車,享受優閒時光,因為,他不再「拿健康換金錢」,懂得掌握每個財富大躍進的好機會,讓他四十歲前賺到數千萬身價,也重拾生活 的主控權。 先儲蓄! 定期定額投資,剛退伍就有40萬家住高雄的韓承志說,他的父親原本任職楠梓加工區公司的採購部門,從年輕就開始記帳,很早就懂得投資房地產,因此理財觀念 上,從小就灌輸他們「搓湯圓」的投資哲學,「老爸常說,投資就像搓圓仔(湯圓),平日要攢很多圓仔脆(台語發音:意指糯米糰),才能搓出更大更多的圓仔。 如果你一開始就把它們吃掉,就沒了,累積財富也是同樣的道理。」所以韓承志很早就養成儲蓄與理財的習慣,不論是早期念研究所工讀收入,還是當兵攢下來的 錢,他都會透過每月扣三千元或五千元的方式,定期定額買海外基金理財,才剛退伍,他就有四十萬元的存款。 韓承志說,他五專念電機,大學念土木系,最後是台科大營建所畢業,第一份電子業的工作在奇美電子,當時月薪四萬元,擔任的是生產線組長,專門幫公司做生產 力提升的工作,但半年後,他受到宏碁創辦人施振榮所提出的微笑曲線理論(Smile Curve,要增加企業的盈利,必須往品牌、服務位置邁進)影響,毅然挑戰更高薪的業務工作。 再賺錢! 重押自家股票,獲利數倍賺千萬韓承志捨棄駕輕就熟的工作內容,走出舒適圈,轉調奇美電子產品業務工作,年薪也從六十萬元往百萬元叩關。「當時我覺得自己做 業務很有優勢,因為我懂技術,能在第一時間幫客戶解決問題,當時像群創這樣的大客戶我就掌握得很好,同業都很難搶單。」亮眼的職場表現,讓他薪資跟著三級 跳。 在奇美電子工作五年,爭取職場高薪,加上有計畫地儲蓄、基金定期定額扣款,以及對自家股票的投資,韓承志順利存到了一筆資金創業。「在面板製造過程中,一 定有良率不佳的玻璃會被丟棄,後來我跟幾個奇美老同事合資成立玻璃加工廠,專門回收奇美、群創等公司的廢棄玻璃,把上頭的鍍膜用拋光或化學清洗方式處理再 利用。」○五年創業,沒想到第三年就遇到金融海嘯,韓承志說,當時整個面板廠的產能都低於五成,公司經營慘澹,「那個時候每月光付員工的薪水就要六十萬 元,但每月營業額才不過三十萬元,每個月都要虧損七、八十萬元,直到海嘯過後,景氣從谷底翻揚才開始獲利。」當股東都覺得公司快倒了而意志消沉,韓承志依 舊很有戰鬥力,後來鴻海旗下的玻璃大廠正達光電到南科看廠房,他見機不可失,透過友人毛遂自薦自家公司,後來公司被買下,他成了正達員工,甚至幫公司到對 岸建廠打江山,年收突破一五○萬元大關,但每天工作長達十四小時以上的爆肝生活,加上又與家人分隔兩地,令他興起轉換職場跑道以及投資加速累積財富的念 頭。 任職正達光電時,韓承志除了以成本十幾元換股持有正達股票上百張,加計二、三十元附近加碼認購自家股票,讓他前後持股高達二百張。 二○一○年下半年,正達股價從四十幾元開始起飛,他沒有馬上賣掉,反而等到第四季股價逾百元才開始陸續賣出,最高賣在一四○元,獲利高達上千萬元。 正達的獲利經驗,讓韓承志體會到投資變有錢的第一個眉角:逮到上升段或飆股時,不要預測漲幅,或太側重基本面分析,如果過於依賴兩者,他手上的正達不可能 等到百元價位才賣。讓他決定賣正達主要是技術面考量:上漲中的股票如果一直留下長上影線,股價屢不過高,代表上檔賣壓沉重,大股東或內部人士已開始大量出 脫持股,此時不賣更待何時? 一二年第二季,他把正達獲利的錢,陸續在世界先進十幾元附近買進,又讓他的資產更上一層樓。他的理由是,當時適逢電子業五窮六絕的第二季淡季,卻聽聞銷售世界先進材料的友人,傳來公司產能滿載的消息,引起他深入研究的好奇心。 他上網蒐集財經書報雜誌等資訊,發現當時科技新產品對於八吋晶圓的需求量越來越大,報價續漲的空間大增,因此,他在世界先進股價十幾元至二十幾元間波段操作,又在二十幾元至四十幾元資產再翻倍,就這樣子來回操作,光這檔股票持有前三年,就獲利逾二百萬元。 找黑馬! 「釣魚理論」 ,低檔進耐心等收割世界先進的經驗,令韓承志體會到致富的第二個眉角:淡季反而是尋找黑馬股的最佳時機。當同業業績低迷時,只有你一枝獨秀,了解背後的原因,其實就是一種尋寶。 深諳景氣循環股大波段行情的操作,亦是韓承志財富加分的一大關鍵。誠如投資大師彼得.林區(Peter Lynch)在《選股戰略》一書曾經提到的概念:「在投資景氣循環股時,首先要能研判其供需長期趨勢,然後只投資能撐過景氣寒冬的公司,並且耐心等待收 割。」比方說,韓承志自一二年五月,陸續在華亞科八元以下開始一路向下買到五元,放了將近一年多,股價漲到二、三十元時陸續出場,資產翻倍就是典型的例 子。 當時他在聽聞日本記憶體公司爾必達把DRAM廠賣給記憶體大廠美光消息,認真研究產業基本面後,他研判DRAM寡占市場,看好未來長線需求大於供給的趨勢。 韓承志認為,透過股票投資成為有錢人第三個眉角在於,低檔布局這類景氣循環股時,通常要有長期抗戰的心理準備,「像我當時華亞科一路加碼到五元附近時,股 價一度跌破二元,甚至打入全額交割,但當時我沒有動搖殺低,心想它有台塑撐腰應該不會倒,一旦景氣翻上來,漲幅肯定不小。」事實證明,華亞科股價在一二年 底破底翻揚後,股價一路走高,讓他資產翻倍成長。 韓承志說,「投資就像釣魚,而錢就像河裡到處游的魚,只要挑對方向布好魚餌、耐心等待,就有機會放長線釣大魚。」他以一二年買進鴻海跌破一百元後分批承接至七十元,長抱三年,加上配股配息,獲利三百萬元左右。 學投資! 專心摸透標的,看準時機再出手韓承志歸納說,第四個變有錢的眉角,也是他正在積極學習的事情:專心研究並摸透少數幾檔股票,等它們跌到你所設定的便宜價 時,就要果決地開始分批買進。他說,目前最有把握的股票就是曾經工作多年的鴻海集團,他正打算把觸角伸至台積電與少數幾檔他有興趣的金融股身上。 「其實投資什麼都一樣,要買自己熟悉區塊,這樣才知道是不是挑到物美價廉的標的。」在台股萬點以後,幾乎賣光手中持股的韓承志笑著說,就好比他之前在高雄美濃買進總價二五○萬元的農地,就是看準他買價低於市價,三個月一轉手,就讓他獲利五十萬元的道理是一樣的。 現在,韓承志又重拾大學時代土木系的專業,當起建設公司的負責人,主力產品聚焦在屏東萬丹二十戶以內的建案,每個案子總銷不到二億元,也慢慢在當地做出口 碑。他笑著說,現在很享受蓋房子的樂趣,與家人共享天倫的慢活閒適,過幾年他打算在鄉間蓋棟特色民宿、退居事業幕後,開啟他閒雲野鶴的退休生活。 韓承志profile 出生:1973年 現職:麗村建設公司負責人經歷:奇美電子工程師、正達光電工程師 圖說: 韓承志積極創富,不但賺到人生自主權,閒暇時也開始跟女兒一起學琴共享天倫。 | ||||||

SENSE隨筆150923 良心理論

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/09/23/sense%e9%9a%a8%e7%ad%86150923-%e8%89%af%e5%bf%83%e7%90%86%e8%ab%96/SENSE隨筆150923

「良心」理論

掌門執筆

Ruth Benedict在經典名著 《菊花與刀The Chrysanthemum and the Sword》 (1946) 一書中將文化區分為「良心型」與「羞恥型」兩類. 其前設是人類的道德觀念可能是完整內化的,足以監督本身的行為;也可能是內化不足的,因而有需要以另一 (內化了的)機制監督其行為, 那就是 輿論—社會的視線, “十目所視, 十手所指” 是也. 前者為「良心型」;而後者則為「羞恥型」文化. ***

然則, 她所使用的「良心」此一觀念, 在當時哲學界是作如何想法的呢?

《倫理學導論Introduction to Ethics》 (1913) Frank Thilly 這本整整一個世紀前的書,當其時在美國享有盛名. 該書的第二章 《良心的理論》 以哲學史方式羅列西方哲學對「良心」的闡發,相當周詳, 可資學習.

〈良心何物〉

人類不僅對別人,也對自已進行道德評價, 區分動機的 “善” “惡”, 行為的 “正” “邪”. *** 而社會則據此等準則 “揚善抑惡” “敲訂正道”, 以風俗法律齊一人民的舉止規範.

Def. 這種道德意識稱為「良心」.

那立即引出一個重大的問題:「良心」的性質是甚麼?是如何生成的呢?

在於原始社會,語言觀念尚未發達, 一切感知的事物都以超自然力量加以解讀, 並以「神話」方式表述出來. 良心被感知為善惡在內心的衝突,是神祇的力量作用於其間.

在希臘神話之中良心形象化為 “復仇女神” , 對行惡之人施加的懲罰,使其痛苦不堪. 蘇格拉底則宣稱是內心的 “守護神” 指引他行善去惡.

哲學誕生之後,神話觀點為「形上學」觀點所取代. 最早的想法是Def. 人類具有一種天賦, 當然源自上帝的賜予, 能夠直接區分善與惡,正當與不當, 那就是「良心」, 是為

〈直覺論〉.

直覺論者認定善惡之辨是先天的, 惟根據其對“直覺”性質的不同想法分為三派:

A「理性直覺論」認為良心屬於理性範疇, 善惡之辨是“不証自明” 的,像幾何公理一樣直接和永恒.

此說有一死法,為何不同的人其良心見解有所不同? 又為何這種分歧情況並不出現在幾何學的直覺上面?

B「感情直覺論」認為良心是一種與生俱來的情感衝動, “聞善則喜,見惡則厭” 是天性. 這也是一種社會性感情, “仁愛” “憐憫” “同情”等等都是良心的體現, 具有推動行為的作用.*** 良心不是理性思辨, 而是情感和行動能力.

C「知覺直覺論」認為良心是一種天賦的知覺, 一種反省原則,用來區分和判斷別人和自已的思想行為是否正當. 良心既非理性,亦非情感,而是察知能力, 用以指導行為,有如視覺之指導前行.

古來西方哲學可粗分為「理性主義」和「自然主義」兩大主流, 而「直覺論」隸屬理性主義一邊. 另一邊的觀點則認為良心並非天賦, 而是來自後先的生活與經驗, 因而是一種學習得來的知識, 是為

〈經驗論〉.

經驗論可以輕易地解釋清楚道德和良心的 多元和歧義性.***

霍布斯說 「良心」是一種判斷行為的 “明顯的意見opinion of evidence”. 這麼一來,善惡之辨只是對人類行為的偏好, 隸屬不同社會文化的人基於環境和氣質的差異,喜好自然分歧, 道德之所以存在著地域性也就不足為奇了.

更冷酷的是, 作為超級性惡論者,他認為「良心」道貌岸然的底裡, 其基礎只是赤裸裸的「自利」!人們在社會生活中習得 “大家一起做,大家有著數”, 「良心 = 無私」或「合作」乃是博弈論式產品,一如演化生物學家之所言.

洛克的想法基本上和霍布斯無大不同,只是更加精緻化. 他認為良心是一種實踐原則, 「人們以對他有利的事物為 “善”;而以對他不利的事物為 “惡”. 」這條原則以獎懲方法在人類意識中固定和強化, 在上帝是永生的賞罰— 天國與地獄; 在社會則是風俗和法律的抑揚褒貶.***

到了邊沁,全面嚴謹地歸結學理, 創出了經驗主義登峰造極的道德論說「功利法則」:道德就是 「大多數人的最大利益」. ***** 此說的最大好處是其實踐性, 將抽象的道德拋錨在可量化的利益上面,成為後世立法的哲理依據.***

對邊沁來說,良心只是一種對人類行為的批判意見, 如無功利作為憑依,便流於空洞無物. 他更不同意所謂可憑藉良心辨識出來的“先驗道德義務”, 認為那不過是欺世之談.

此說也有死法, 可戲劇化表述為 “良心是否容許多數人向少數人施加強暴?”

理性主義與自然主義在 康德手上合流, 同樣地, 直覺論和經驗論也在他手上統合而成

〈調和論〉.

康德在其知識論鉅著《純粹理性批判》中設定Def.「先驗範疇」:人類心靈被賦予某些機能、法則、框架或 “形式”, 憑藉這等「範疇」,人類才可以認識和處理「經驗」, 所得的 “內容”便是「知識」.*******

如此這般, 「理性」便是先驗範疇,在人類心靈中設立了框架; 「感性」便是感知世界的能力, 透過感官獲得的「經驗基料」,經由先天框架進行整理, 才成為有意義的「知識」. 調和陰陽,一網盡收, 此康德之所以為超級宗師.

舉例: “空間” 是先驗範疇, “視覺資訊”是經驗基料, 視覺資訊張掛在空間框架上面, 構成意識中的一幅 “圖景”.

根據康德的理論, “道德/良心”也是一種先驗範疇, 社會生活基料在道德框架上面進行整理, 構成人生的意義,指引人們的思想和行為. 在最清晰的狀況下,所有經驗內容都指向相同的普遍原則, 這原則便是道德律,康德稱之為「絕對命令」.***

舉例: “不可說謊” 是絕對命令, 因為每個人都不想別人對他說謊,連騙子也一樣, 所以該命題具有普遍性.

用臭魚理論挑對象的精明土豪 中國買辦1號:紫光趙偉國 台商心中超完美買家?

2015-12-21 TCW他高價入股,不拿控制權,很多晶片設計公司問「怎麼聯絡趙偉國?」但這位讓焦慮台商很有安全感的伙伴,未必一定是長久良伴。 我們看到紫光集團董事長趙偉國第一眼,是在松山機場貴賓中心門口旁的角落,他跟一同搭著私人專機來的紫光幹部窩在一起抽菸,完全無法辨識出,他就是那個想花二百三十億美元(約合新台幣七千五百九十億元),收購美國記憶體巨人美光的人。 我們自然也沒想到,一個月後,他再次出手,就牽涉到台灣兩家半導體公司的下市案,讓占台灣上市公司家數逾一半的科技業都因此撼動。 他是中國對台灣半導體業的第一號買家。但跟其他半導體業CEO比起來,他沒有架子,寫信問他問題,他會半夜親自回信,對話看來百無禁忌,甚至讓人不清楚,他到底是囂張的無視于兩岸的政治矛盾?還是聰明的將他面臨的障礙,「升級」到兩岸議題,讓對手有所顧忌。 比如說,談自己出手買矽品,卻被日月光攔截,他這樣回答:「張總(指日月光董事長張虔生)為什麼如此敵意陸資,他在大陸有沒有上市公司?他靠大陸發了財,為什麼如此敵意大陸?」 比如說,我們提到台灣政府與學界反對他大手筆購並,他直接回嗆:「為什麼台灣企業可以在大陸投資,大陸的企業不可以在台灣投資?」 趟偉國,到底是個怎樣的商人?他真的是大家眼中的土豪資本家,還是精明為什麼台灣科技業者現在幾乎都是一面倒的「貼」過去? 別人殺價購並,他溢價兩成 「投資可以買貴一點,但不要買錯」根據上一期本刊做的「竹科On Sale真相大追蹤」封面故事所述,一位穿梭兩岸十多年、引薦過十多家IC設計公司給中資的中介業者說,十一月起,他幾乎每天都接到台灣晶片設計公司高層的電話,問:「有沒有門路找到中國買家?」「怎麼聯絡趙偉國?」 這次被收購約二五%股權的台灣封測業第四大廠南茂,董事長鄭世傑談到紫光時,是笑著說:「這麼好的offer(提案),怎麼有理由不接受呢?」 「大部分私募都是折價,這次能溢價二O%非常難得......,過去十幾年,台灣企業每年拿錢投資大陸,或許現在是反過來從大陸拿資金投資台灣的時候了。」 矽品董事長林文伯這樣說。 其實,這段期間,跟台灣半導體公司談的,遠不只紫光,一位參與整起收購案的南茂高階主管透露:「我們接觸大陸的基金,大家第一句話就是要control(控制),你不賣五一%,或給它控制權,它不要。不然就是你的技術要開放授權給它,讓它去做。我們接觸很多,武岳峰、清芯華創、亦莊國投......,這些我們都認識。」 相較之下,趙偉國的土豪資本家形象,反而很受歡迎,甚至正合乎現在台灣企業家的焦慮:需要更多資金引入,去中國市場,但又怕技術被偷走,自己白手起家創立的公司,會被整碗捧走。 眼下,他看來最完美:給得最多,卻要得最少。 給得最多,指的是通常企業私募案,認購金額往往是股價的七折到八折,但趙偉國在矽品、力成、南茂這三個案子上,卻願意溢價兩成以上認購股份。 「人家(紫光)錢多,願意給高的價位,那你拿不拿嘛?」群聯電子董事長潘健成表示。 南茂主管說:「趙偉國,因為他新疆來的嘛,那地方的人都騎馬牧羊,比較豪爽,不囉嗦,他說了就算。他今天講五塊錢就是五塊錢,你過五十天回去,他會跟你講,我那天說五塊錢就是五塊錢,跟上海、廣東人比較不一樣。」 憑著中國股市普遍超過五十倍的本益比,趙偉國開價時,確實不在乎小節。 「投資最重要的是,可以貴點,但不要買錯,買貴一點,證明你沒買錯,買錯了就徹底不行嘛。你買條好魚,哪怕貴一點,馬上做了可以吃;你買了條臭魚,再便宜都沒法吃。」他自述自己的投資邏輯。 給得大方,但要得少,談判時他強調自己既不要控制權,也不要技術。這讓正處於焦慮心境的台商,很有安全感。 一個有趣的反差。這次身為被購並對象的矽品,對於同樣身在台灣的同業日月光,因為非常熟悉,對於被購並的缺點隨時可說出十個:怕技術外流、經營權被奪走、公司資產遭到掏空等等。 但談到遠在中國的紫光,卻不一樣。 我們問,不擔心技術外流到紫光?矽品財務主管說:「紫光不是同業,它基本上是策略性的挹注你資金,這跟同業(整並)還是不一樣的,也不是同業競爭,這是有差異的。」根據林文伯所述,紫光預計取得矽品約二五%股權。 我們問,這筆交易未來的風險與報酬是什麼?矽品說:「現在紫光不是只有中國市場,它給的是全球。」 土豪資本家的形象,讓人卸下心防,成為紫光集團的最佳保護。加上位處中國,確實讓台商有了更多美好想像。 但很少人想過,趟偉國明明不是中國國家代表隊,卻隱然成為中國半導體產業的代言人。其實中國政府的半導體大基金另有一位操盤手,是來自「國家集成電路產業投資基金股份有限公司」的總經理丁文武。 談獲利,他說不是靠企業 「像物聯網思維,羊毛出在豬身上」這麼多中國半導體商人,包含營收近新台幣一兆五千三百億元、是整個大清華紫光集團六倍以上的中國最大電信設備商華為,旗下也有IC設計公司海思,發展方向也與聯發科雷同,但現在,卻是趙偉國一人鋒頭最健。 趟偉國自有精明的一面。別忘了,他十一歲前,還只是幫忙家計、喂豬養羊的窮小孩,但卻能成為全新疆沙灣縣,第一個考上清華大學的高材生。 從一個窮到吃不飽飯的孩子,靠房地產累積第一桶金,搖身變成今日身價估計約二十億美元的富豪。 他善於杠杆資源的能耐,不容小覷。 這個能力,展現在方方面面上。 資金操作上,一個月前,由趙偉國擔任董事長的同方國芯公司,才揭露了一筆超過新台幣四千億元的私募案,創下中國A股紀錄。 同方國芯資產僅逾新台幣一百四十億元,卻能募得其資產約二十九倍的資金,且增資完成,重新掛牌後,股價最高翻了一.二倍,等於募資拿到了一筆錢,大股東們,又能在資本市場上另外獲得一筆可觀的資本利得。 這完全實現趙偉國曾說過的:「資本獲利實際上不是透過企業獲利,而是透過資本市場獲利。如果把它描述為互聯網思維,就是羊毛出在豬身上。因為投資人是透過資本市場獲利,而我們拿到錢去發展產業,產業的利潤上來,又會支撐資本市場。」 他操作的杠杆,還有大家對於中國又愛又怕的想像。一面當第一個出手者,彷佛能「直達天聽」,讓外界都將他視為中國代理人,同時,他又多次劃清和政府的關係。 和他面談過的南茂高階主管這樣描述趙偉國:「他就是比較沒有(官方色彩),才比較彈性,有官方(色彩),就要送投決會,往上一級一級報,搞不號報到發改委去,不然我們(指紫光入股南茂)哪有這麼順利?其他大基金都要(送審)。」 但另一方面,外界傳言他和前中國共產黨總書記胡錦濤的兒子,有大半經歷重疊,懷疑兩人私交甚篤。而且他幾次大開大闔的發言,例如在北京的研討會中說:「大陸應該硬起來,台灣既然不讓我們投資,我們就禁止台灣生產的產品在大陸銷售,它馬上就軟了。」中國官方也沒任何表態,讓他不僅只是一個對台大買家,還兼具買辦的神秘形象。 買辦,向來背後是代表著一股國家勢力,出面談生意。這讓台灣廠商不知道自己究竟是跟一個政府,還是跟一個買家在競爭。 例如當他不斷表態,想入股聯發科:「聯發科和展訊如果合併,會在某些市場非常穩固。」聯發科卻只能點頭稱是,因為沒人知道,這件事跟晨星合併案能否在中國通過,有無關聯。如果合並案卡關,將增加聯發科的管理成本。 鞏固人脈,他靠攏清華大 「這樣我不必去和政府拉關係」趙偉國在中國的關係,也是靠「清華大學」這個支撐點,所杠杆出來。 入股清華紫光集團時,紫光只是個做中草藥飲料,不賺錢的小企業,但趙偉國卻願意掏錢入股四九%,而且合約議定好,賺了跟清華分,賠卻要自己賠。 你買條好魚,哪怕貴一點,馬上做了可以吃;你買了條臭魚,再便宜都沒法吃。 被買的人說......力成董事長蔡篤恭:「英特爾是我的客人,SannDisk也是我的客人,WD(他)也買了,以後這些客人都不見了,我怎麼辦?」 南茂董事長鄭世傑:「這麼好的offer,怎麼有理由不接受?」 矽品董事長林文伯:「大部分私募都是折價,這次能溢價20%非常難得。」 | ||||

Next Page