- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

美國前財長“解密中資”:打開大門歡迎中資才能充分獲利

盡管美國國內對於中美貿易和中資在美國的收購行為存在著抵觸情緒,但美國仍應加大吸引中國投資的力度,因為中美雙邊貿易和美國企業在華的成功不僅能為美國人民帶來巨大的經濟利益,而且還可為中美雙邊關系設立新基調。

近日,由美國前財長亨利·保爾森(Henry Paulson)創立的保爾森基金會發布了一份名為《解密在美中資》(Demystifying Chinese Investment in the United States)的報告,表達了這一觀點。

中資“走出去”

近些年,中國資本在國際上頻頻出現“大動作”,引起了全球範圍的關註。

中國的對外直接投資(FDI)已經連續多年出現增長。2014年,中國對外投資資金總計達1160億美元,一舉超過日本,成為僅次於美國的全球第二大對外投資國。2016年上半年,中國大陸企業海外並購實現大幅增長,交易量增加140%,交易金額增加286%,達到1340億美元,超過前兩年中企海外並購交易金額的總和,有24宗交易金額超過10億美元。

保爾森認為,有理由相信,這一趨勢將持續下去。首先,中國的宏觀經濟環境正在迅速發生變化,對於中國本土市場的投資者來說,中國目前的增長模式下,回報率正在降低,有吸引力的投資機會正在減少。其次,許多中國企業已經發展到了一個無法滿足於國內市場、需要在全球進行擴張的階段。第三,中國投資的關註點已經從發展中國家的自然資源和大宗商品轉移到了消費者、企業技術、服務和高科技市場上。

在對外投資規模不斷擴大的同時,中資的投資重心也有所改變。過去中資較為偏愛自然資源領域,如橡膠、鐵礦石等。如今,中資投資領域更加豐富,創新產業、高科技等受到更多關註。

美國應對中資敞開懷抱

中國的FDI曾經大量流入非洲和拉丁美洲,而現在這些資金正越來越多地流向西方發達經濟體。

2015年,中資企業對美累計直接投資總額達633億美元,美國已成為中資企業對外投資第二大目的地。但美國如果想要充分享受中資帶來的利好,就必須需要和其他發達市場展開競爭。

眾所周知,從亞洲到歐洲,各國對中國資本的爭搶已進入白熱化。英國、澳大利亞和歐盟也是中國資本的青睞之地。2015年,中資在歐盟的直接投資額達到了創歷史紀錄的230億美元。因此,如果美國不能創造並維持一種吸引外資、特別是中資的環境,就無法在這股“中資走出去”的浪潮中充分獲益。

保爾森在接受彭博新聞社電話采訪時表示:“我們將看到更多來自中國的資金在西方進行投資,如果美國不打開大門歡迎中資的話,就會失去應得的份額。”

保爾森認為,盡管美國是一個相對開放和透明的市場,但交易執行仍是一個複雜的流程,外國資本進入美國需要一路“過關斬將”:通過聯邦和州法律的審批、政治風險評估、迎合本地股東、解決企業文化不匹配等。

當交易雙方來自美國和中國,上述因素顯得尤為重要。由於中美之間的文化、法律法規差異、對目標市場與機遇的理解不同、政治動態和信息不對稱等原因,上述挑戰將進一步放大。因此,由於經濟、法律和政治上的種種原因,一些投資項目胎死腹中。許多項目即使落地,最終也未能取得經濟與商業上的成功。

當下,美國國內有小部分人對中資存在著抵觸情緒。一些較大規模的交易已經引起了國家安全等方面的擔憂。有人質疑這些收購交易的本質與意圖,這在高科技行業尤為明顯。擅長制造話題的共和黨總統候選人特朗普表示,自己當上總統後,要對中國貿易采取強硬立場。

對此,保爾森表示:“我非常擔心目前這股大有橫掃美國之勢的保護主義,因為外貿和跨境投資是經濟增長的兩大關鍵因素。(美國)就業崗位的流失並不是貿易的結果,實際上科技進步才是背後推手,雖然科技進步能令社會整體受益,但其摧毀的就業崗位多過其所創造的,科技進步正在‘掏空’中產階級。”

作為美國建國以來最有中國情結的財長,保爾森主張與中國建立更緊密的經濟關系。“外國人購買美國資產的行為在美國從來就都不受歡迎。但事實上,對美國的最高褒獎就是進行直接投資,這表明投資人對我們的經濟有信心。”他在報告中如是表示。

美前財長否認“中國投資威脅論”:支持中美BIT繼續完成

近年來,中國不僅在多邊貿易方面大步前進,在直接對外投資(FDI)方面也大幅上升。然而國際社會對“中國投資威脅論”的聲音此起彼伏,不乏觀點認為中國對外投資出口擠占了他國的市場份額和就業崗位。在眼下的美國大選期間,“對華強硬”的情緒似乎也愈發強烈。但事實真的如此嗎?

近期,保爾森基金會主席、美國前財長亨利·保爾森(Hank Paulson)撰寫了“闡明中國在美投資”,表明應“繼續支持中美雙邊投資協定(BIT)的完成”, “中國的FDI很可能繼續大幅增長,成為中美之間又一重要而有益的經濟紐帶。這一紐帶發揮其最大作用是可以支持美國就業,甚至貢獻工作崗位。”保爾森認為,許多工作流失並非由於貿易,而是由於科技進步迅速、生產效率提升所致,在美國、中國都是如此。

保爾森也認為,由於中美之間的文化和法律法規差異、對目標市場與機遇的理解不同、政治動態和信息不對稱等原因,中國在美投資可能仍會面臨一定挑戰。“中美BIT的最終完成將提高跨境投資規則和相關機構的可預測性。”

“‘全球化’很容易就被美國用作解釋當前眾多問題的‘替罪羊’,這比起解釋例如教育、基建、稅收、匯率政策、信息化等更複雜的細節要容易得多。”美國黃氏跨國公司研究中心執行主任白永輝教授(Jean-Marc F. Blanchard)告訴第一財經記者,“中美兩國其實都不會反對達成BIT協定,但問題在於雙方如何滿足各自的需求,美國希望的是建立在負面清單上的市場準入、提升透明度等。”

中國對外投資增速迅猛

早在2014年,中國的對外投資總額為1160億美元,略超日本成為了全球第二,僅次於美國。不過,直到近十年,中國投資才開始多元化發展,投資重心從新興市場和前沿市場轉向了發達市場。

不同於“中國投資威脅論”,保爾森認為,中國在美投資開始維持或創造當地就業崗位。在一些項目中,中國投資人為美國企業提供成長資本、幫助其擴大產能。對於另一些項目,通過與中國投資人成立戰略合作夥伴關系,一些美國企業發掘了中國市場的新商機。此外,中國市場的規模與容量可觀,創新性的美國初創公司得以快速量產新產品,降低新興技術成本。“從這一意義上,中國投資將造福於面臨激烈全球競爭的美國中小企業、制造商、初創公司、農民和農場主。”

保爾森認為,宏觀經濟推動力的變化、外匯儲備的積累、獲取管理與技術知識、品牌建設與加強創新等是主要推動力。

“中國的政策制定者已經意識到,中國現行的增長模式正在失去動力,迫切需要進行經濟再平衡,減少對固定資產投資、出口與高能耗工業化的依賴,提升經濟附加值與科技含量,提高服務業的經濟地位,從而打造一個以中產階級和消費者為導向的經濟體。”

2014年,中國的外匯儲備達到頂峰,約四萬億美元。政府註資中國投資有限責任公司,並且允許部分國企使用外匯儲備在海外投資更高回報的資產。另外,中國也設立了對外投資的專項基金。

其他因素也導致了中國資金流向美國市場。例如,中國勞動力成本上升,交通運輸成本相對昂貴,對於一些行業來說, 在終端用戶與消費者市場附近成立制造樞紐和供應鏈更符合企業的經濟利益。農業就是一個很好的例子。迄今為止,中國在美最大規模的交易之一就發生在這一行業,即2013年雙匯對史密斯菲爾德(Smithfield)的收購。

保爾森認為,雙匯投資案凸顯了中國FDI的另一動機:獲取管理與技術知識。“國內投資企業正在學習如何管理國際性業務。隨著時間的推移,中國公司完全可以借助知識轉移,向全球最佳實踐靠攏。”

此外,隨著中國意識到自己缺少全球性品牌,建立國際品牌、增強包括人力資本在內的創新能力等目標對中國投資者來說變得緊迫而重要。

中國對美FDI仍面臨挑戰

雖然態勢一片大好,但中國直接投資依然面臨著挑戰與阻礙,未能發揮全部潛力。保爾森熱認為,其中一些問題不可避免,但也有美國政府出於國家利益考慮而施加的阻力,其中有一些則產生了適得其反的效果。

在他看來,中國絲毫不能忽視這些障礙和阻礙帶來的影響。關鍵性挑戰包括以下幾點。

• 觀念差異:無法達成一致

雙方的誤解是一項根本性挑戰,這也並非意料之外,因為大多數潛在的中國投資者並不充分了解美國市場,特別是一些規模較小的民企。保爾森認為,更讓未來外資環境堪憂的,是美國國內日益增長的公眾情緒,這些情緒被兩黨的一些政客進一步利用並強化。

對於交易雙方,特別是涉及中國投資者的交易,處理和緩解政治顧慮顯得愈發重要。中國投資者的確還需要學習適應,不僅是處理在聯邦層面的政治問題,還需要應對投資所在地的本土政治。這並非易事,也不存在萬全之策。保持高度透明,嚴格遵守交易的法律流程與規範是一切中國投資者都必須遵守的基本前提。

• 投資政策影響兩國市場

中國

中國的資本賬戶尚未完全放開,中國投資者將資金轉移到海外時,交易成本依然偏高。若這一障礙能得以解決,僅此一項就能幫助更多中國資本流向美國等其他市場。

此外,若中國對外投資的審批流程能進一步簡化, 公司將對投資項目擁有更大的管控與決策權,進一步減少對中國政府的依靠。“中美BIT若能完成,不僅會有助於中國市場打破壟斷,經濟事務上的積極進展也會鞏固兩國間的互信。”保爾森稱。

雖然越來越多的中國私人投資者正投資海外,但國企在融資和政策環境上(例如外匯儲備的獲取)依然享受優惠政策。大型國企有許多為海外投資融資的辦法,民企可能被擠出局。

美國

外國投資的國家安全審查

中國投資者和政府時常將美國政府的國家安全審查看作是投資交易的重大阻礙。2012-2014年間,美國外國投資委員會審查的所有案件中中國占19%,緊隨其後的是英國(15%),加拿大(11%)與日本(10%)。尤其是被視為關鍵性基礎設施與技術的行業,包括能源、電信、信息技術與國防等,都有可能導致該委員會的介入。

保爾森認為,在收購流程的早期, 中國投資者就應當明確潛在的國家安全問題,進行徹底盡職調查,尤其是在當前環境下,美國外國投資委員會的審查範圍似乎在不斷擴大。為了以開放的姿態正確完成流程,投資者必須聘請經驗豐富的法律顧問。法律顧問需要熟知國家安全問題可能帶來的影響,了解華盛頓特區的政治動態,清楚如何與相關的議會委員會打交道。

與州市一級合作

美國體系呈現去中心化特征,各州州長或者更低一級的各市市長在招商引資方面起了很大作用,但他們的職權不同於中國地方政府。美國州長與市長可以提供優惠稅收政策,簡化行政上的繁文縟節,甚至幫助投資項目選址。大多數時候,州長與當地政府官員並不直接參與交易,也無法為項目動用大量的州資源。考慮到投資所在地的社區可能從未接觸過中國投資,與州市一級的官員和其他當地利益相關方攜手合作就顯得尤為重要。

積極與美國媒體溝通

不可忽視的是,美國的媒體風格主動,有時甚至有些攻擊性,中國投資者應對這樣獨立私營媒體的經驗缺乏,使得與美國媒體打交道也成了難題。在整個交易期間,周密與積極的溝通戰略必不可少,投資意圖、項目如何融入和造福當地經濟都需要加以闡述。當然,這不僅限於地方層面,在聯邦層面,積極主動的溝通戰略需要同步展開,以保持高度透明,避免不必要的政治化解讀。

中美應保持開放友好的投資環境

盡管存在上述挑戰,但保爾森表示,考慮到赴美投資強大的經濟動力與中美經濟的互補性,中國資本依然會繼續尋求美國的投資機會。而且即使大多數情況未必如此,許多時候,接受中國資本也符合美國利益。但為了真正激發這一潛力,爭取中國資本,美國需要積極與其他發達市場競爭,同時,不管當前政治風向如何,都應保持開放友好的投資環境。兩國政府都應當:

• 保持經濟開放,接納外國投資,克服國內選民與利益集團的政治施壓。

• 避免設立外資完全禁入的行業,國家安全審查須公正透明。

• 在投資項目中避免報複性行為擡頭。

• 繼續支持中美BIT的完成。

保爾森認為,為提高投資的成功幾率,牢記以下原則大有裨益。

• 所有的收購都存在政治因素,獲得收購或新建工廠所在地所有利益相關方及社區的支持總是有益的。

• 對於狀況良好的美國公司,任何外國投資者的收購都會面臨政治阻力。另外,美國公眾通常不喜歡政府所有或控股的公司。中國國企的收購將會受到更嚴密的審查。

• 除了盡可能保持信息透明,建議外國投資者聘請高水平的金融、法律與溝通顧問。

• 幫助當地經濟保留或創造就業的收購項目,更容易獲得被收購方與當地政府官員的支持。

• 在美國市場運營的中國公司與收購項目將成為美國了解中國的窗口。

最後,保爾森也強調,任何收購美國公司的外國買家必須牢記以下兩條準則。首先,收購必須根植於經濟考量,避免出價過高。最佳的收購應當提供協同效應,以使買方促進美國公司與員工發展,比如提供新的市場機遇,或進入買家所在國市場的機會。收購完全不相關行業的公司時,買家僅起到出資作用,此類項目幾乎註定失敗。

此外,交易完成並不是故事的尾章,收購後留住人才是關鍵,包括如何安排薪酬體系與職場晉升機會,激勵管理團隊。

美國財長:將盡力在任期內完成中美投資協定談判

美國財政部長雅各布·盧6日表示,奧巴馬政府將盡力在本屆任期內完成中美雙邊投資協定談判。

雅各布·盧當天在美國智庫彼得森國際經濟研究所舉行的對話會上說,今年中美雙方在戰略與經濟對話、二十國集團杭州峰會期間就雙邊投資協定進行了密集磋商,目前談判仍在進行中。他認為,要最終完成談判,雙方必須在雙向市場準入領域交換有意義的出價,達成高質量的投資協定。

雅各布·盧表示,盡管奧巴馬政府本屆任期所剩時間不多,但現在是推動雙邊投資協定談判的最佳時機,奧巴馬政府將繼續在余下任期內盡力推進談判,即便不能完成談判,也會盡可能地接近完成談判。

中美雙方於近期交換了第三次負面清單改進出價,確認雙邊投資協定談判取得重大成果。雙方同時承諾將進一步推進談判,以達成一項互利共贏、高水平的投資協定。

彼得森國際經濟研究所客座研究員、曾擔任奧巴馬總統國際經濟事務特別助理的羅里·麥克法誇爾告訴新華社記者,他預計在奧巴馬離任前可能還會有超過一輪的雙邊投資協定談判,因為盡可能地接近完成談判符合中美雙方利益,這樣也可以讓雙邊投資協定至少達到美國參議院審議的標準。

彼得森國際經濟研究所所長亞當·波森認為,在當前的美國政治環境下,中美投資協定要獲得美國參議院三分之二多數批準將非常困難,但這樣的可能性仍然存在。

雅各布·盧在當天的對話會上還表示,人民幣加入特別提款權(SDR)貨幣籃子有助於激勵中國進一步推動經濟和匯率改革,中國需要繼續落實經濟改革議程。

歐元區財長們同意後 希臘再獲28億歐元救助款

據新華社10日消息,歐元區財政部長會議當天在布魯塞爾召開,會議同意向希臘發放28億歐元救助款。

歐元集團主席戴塞爾布盧姆在會後新聞發布會上表示,希臘在養老金、能源、銀行及私有化等方面實施了重大改革。希臘改革落實進展符合發放此次救助款的條件。

本次救助將分兩批到位,首批11億歐元和第二批17億歐元將於本月先後發放。歐元集團在聲明中表示,第二批救助款推遲到月末發放,主要出於數據收集和審核方面的“技術原因”,並非“政治決定”。

希臘債務危機爆發以來,國際援助方“三駕馬車”,即歐盟委員會、歐洲央行和國際貨幣基金組織向其提供了多輪救助貸款。希臘於2010年獲得提供第一輪援助,總額為1100億歐元。2012年2月,“三駕馬車”再次同意對希臘實施第二輪救助,規模為1300億歐元。

去年7月,希臘與國際債權人簽署了第三輪救助協議,債權方同意在希臘履行一系列改革承諾的基礎上,向其提供860億歐元的救助資金,為期3年,分批發放。

若希拉里當選,美國新財長可能是這位美女官員

隨著美國大選第二場辯論的結束,民主黨總統候選人希拉里當選的呼聲越來越大,很多人已經在描繪希拉里當總統後的情景,其中一個不止一次被提及的方面就是,她也許會委任一位女性作為美國的新財長——美國聯邦儲備委員會理事布雷納德(Lael Brainard)。

在華盛頓的政治圈內,可以經常聽到對布雷納德成為下一任新財長的討論,當然,前提是希拉里獲勝。雖然在美聯儲工作,一頭金發的布雷納德並未掩飾她和希拉里陣營之間的緊密聯系,其堅定鴿派立場也飽受共和黨攻擊。而如果布雷納德果真當上財長,她將是美國歷史上第一位女財長。

曾給希拉里捐2700美元

今年年初,作為在任美聯儲理事,布雷納德仍然向希拉里陣營捐了2700美元,達到個人政治捐款金額上限。

在美聯儲的一些前員工看來,即便法律允許,但在大選這種敏感時期,這樣的行為有些莽撞。因為,這樣的個人行為削弱了美聯儲作為一個受到政府信任的中立機構的信譽。而美國共和黨總統候選人特朗普對此相當不滿,認為美聯儲的信譽已經被黨爭所侵蝕,其中一個表現即美聯儲維持低利率政策,這被共和黨視為美聯儲利用貨幣手段穩定經濟,為希拉里的選情保駕護航。

最終,美聯儲主席耶倫在上月末的聽證會上被迫對此發聲,在對布雷納德並未觸犯法律表示支持以外,耶倫也表示美聯儲並沒有特別青睞民主黨。

前美聯儲官員、彼得森國際經濟研究所研究員特魯門(Ted Truman)對此認為,布雷納德的行為是一個個人錯誤,對“美聯儲沒有幫助”,他舉例,在尼克松時代,美聯儲就一直維持低利率,這隨後在政治上就曾引起風波。

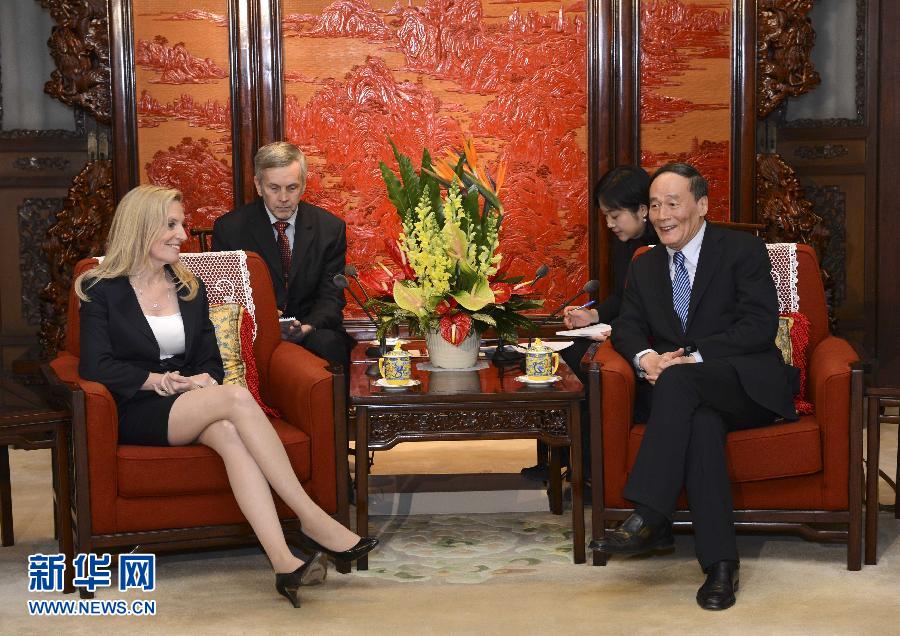

2012年12月11日,王岐山在中南海會見當時的美國財政部副部長布倫納德

華盛頓權力夫婦

自2015年之後,布雷納德的鴿派色彩愈加明顯,她是寬松貨幣政策的堅定支持者,並且一直在發出警告,在美國勞動力市場疲軟情況下加息應當謹慎:在最近一次講話中,她表示雖經濟在緩慢進步,但勞動力市場改善對通脹提升的作用仍然有限,美聯儲應謹慎,不該過快加息。

她的這一發言也為她在草根和高層民主黨中都得到了有力支持。到目前為止,布雷納德的名字僅在國際財經界的小圈子內流傳,並不如美國前財長保爾森等人那樣在成為財長之前就具有全球知名度。她是一位典型的華盛頓精英後裔,作為美國外交官的後代,她在波蘭和東德度過童年,回國求學之後,成為麻省理工學院經濟學教授,並同美國資深外交官庫爾特·坎貝爾(Kurt Campbell)結為夫妻,是典型的華盛頓權力夫婦。

在奧巴馬政府中,布雷納德和丈夫曾同時擔任要職,彼時坎貝爾在國務院擔任負責亞太事務的助理國務卿,是協助希拉里執行奧巴馬政府“重返亞洲”戰略的主要執行者之一,卸任後,坎貝爾建立了咨詢公司亞洲集團。

而那時的布雷納德則是美國財政部負責國際事務的副部長,比坎貝爾的職務更高,在她任職的2010~2013年期間,布雷納德忙於處理全球金融海嘯的余波,並同歐洲協調希臘債務危機等問題。

據英國《金融時報》報道,在布雷納德離任後,財政部內對她的評價褒貶不一,有些人認為她過於冷漠,對他人的工作不夠支持,也有些人贊揚她性格耿直、思路清晰。

《第一財經日報》曾在2011年布雷納德訪華期間對她進行獨家專訪,當時她雖行程緊湊、頂著時差,但回答問題時仍滴水不漏,金發長腿的優雅外形也讓人印象深刻。

那時候,美國財政部領導下的外資投資委員會(CFIUS)對一些中資投資案例的裁決具有強烈的不確定性,而布雷納德則對記者表示,在CFIUS問題上,美方也面臨著被誤解的難題,而美方實際上非常歡迎中資企業對美投資。

目前,排在財長候選人名單上的人還包括Facebook首席運營官雪莉·桑德伯格(Sheryl Sandberg)以及美國商品期貨交易委員會(CFTC)主席蓋里·金斯勒(Gary Gensler)等人。不過,在這些人中,布雷納德具有突出的優勢:她有著領導過財政部工作的經驗,還從未在華爾街上任職過一天,對於許多左翼民主黨來說,這樣履歷“清白”的高級女性官員簡直是完美人選。

汪洋與美國財長通話,就中美經濟關系有關問題交換意見

據新華社報道,10月23日晚,國務院副總理汪洋應約與美國財政部長雅各布·盧通話,就中美經濟關系有關問題交換了意見。

華爾街智者or國會戰略家?美國新財長呼之欲出

在財政部長一職的人選上,美國當選總統特朗普的候選人範圍已經縮小至兩、三人。

但特朗普或許面臨著一個“經典”選擇題:是選華爾街人士、前高盛銀行家史蒂芬·姆努欽(Steven Mnuchin)?還是共和黨戰略人士、眾議院金融委員會主席傑布·亨薩林(Jeb Hensarling)?

包括卡爾·伊坎等投資者在內的特朗普顧問團認為,姆努欽較有希望出任新一屆財長。而亨薩林的共和黨盟友們,包括此前曾在初選中敗給特朗普的泰德·克魯茲均認為,亨薩林是財長職位的有力競爭者。

華爾街的“聰明人”

今年53歲的史蒂芬·姆努欽畢業於耶魯大學。上世紀80年代,姆努欽在所羅門兄弟公司以培訓生身份開始其職業生涯。1985年,他進入高盛工作並為之服務了17年。在於1999年成為高盛首席信息官之前,姆努欽是該投行抵押貸款支持證券交易業務負責人。

姆努欽

姆努欽的父親羅伯特在上世紀60年代是高盛的一名合夥人。

2002年,姆努欽從高盛離職,兩年後創立了都恩資本(Dune capital)。他還曾短暫為喬治·索羅斯工作過一段時間。

今年5月,姆努欽被任命為特朗普競選活動的全國金融主席。姆努欽在接受任命後表示,他和特朗普已經認識15年,曾經在商業上有過合作。

華爾街著名投資人卡爾·伊坎認為,姆努欽是一個“聰明人”。此前有報道稱,特朗普也向伊坎拋出了財長一職的橄欖枝。

伊坎近日在接受美國媒體采訪時稱,相比起自己,姆努欽將更勝任這份工作。“在我看來,他是唐納德(特朗普)的忠實擁躉,他和唐納德想要做的事情是一樣的。”

高盛CEO布蘭科菲恩(Lloyd Blankfein)在上周接受《紐約時報》采訪時也對姆努欽贊譽有加。他和伊坎一樣,認為姆努欽是“聰明人”,“在高盛時,年紀輕輕就做到了高層”。

布蘭科菲恩表示,在他負責固定收益業務部門時期,姆努欽向其匯報。

如果姆努欽出任財長,那麽他將成為自1990年代中期以來第三位出任財長的高盛高管。他的兩名前任分別是:比爾·克林頓政府的魯賓(Robert Rubin)和小布什政府的保爾森(Hank Paulson)。這兩位在出任財長前,都曾是華爾街資深大佬。

副總統支持的戰略家

共和黨戰略人士、眾議院金融委員會主席亨薩林在上周表示,如果特朗普團隊打電話找他,他“當然會參加討論”。

亨薩林

亨薩林稱,他對於特朗普為美國制定的經濟計劃感到“非常激動”,這些計劃中包括稅收改革、不再對銀行進行救助、撤銷《多德-弗蘭克法案》、簽署更具競爭力的貿易協定等。

在特朗普競選期間,亨薩林曾拜訪過特朗普在曼哈頓的競選團隊,並向後者解釋了自己有關撤銷《多德-弗蘭克法案》的設想。這一設想在共和黨內得到廣泛支持。

亨薩林表示,如果出任財長,他將首先撤銷《多德-弗蘭克法案》,並積極著手進行基本稅收改革。該法案誕生於金融危機發生後,要求各家銀行通過壓力測試、囤積更多現金並遵守一系列新規則,以避免再次出現危機。批評人士認為,這一法案太過繁重和官樣。

特朗普的競選搭檔、特朗普過渡團隊主席彭斯(Mike Pence)支持亨薩林出任財長。

其他可能人選

另據媒體報告,特朗普的另一個財長人選也是一名華爾街人士——摩根大通CEO傑米·戴蒙。不過,戴蒙本人曾表示對出任財長不感興趣。摩根大通方面也拒絕對此進行置評。

戴蒙是民主黨人,2008年時曾支持奧巴馬競選總統。在上個月摩根大通的一場會議上,戴蒙曾暗示,他希望民主黨候選人希拉里贏得大選。

在特朗普贏得選舉之後,戴蒙在致摩根大通員工的一份備忘錄中,呼籲大家為國家團結一致。他還委婉地提到了特朗普在移民和少數族裔方面的立場。“多元化是我們國家的一項核心優勢,我們必須團結起來,共同努力解決我們所面臨的嚴峻挑戰。”

特朗普本人對戴蒙的態度也值得玩味。2012年5月,特朗普發推文稱,“摩根大通股東都知道,讓一名好的CEO留在崗位上是值得的。”不過,2013年,特朗普又針對該銀行就一起民事訴訟進行和解一事批評了這名CEO:“我不相信和解,我不是傑米·戴蒙,他先是拿出130億美元對一樁訴訟進行和解,後來又付了110億美元和解另一樁。”

特朗普正式提名財長和商務部長人選

美國當選總統特朗普周三正式確認了財政部長及商務部長人選,提名前高盛高管史蒂芬·姆欽(Steven Mnuchin)擔任財政部部長,投資大亨威爾伯·羅斯(Wilbur Ross)為商務部長。

現年53歲的姆欽畢業於耶魯大學,曾經是高盛集團的合夥人和首席執行官,並在高盛集團工作17年的時間,同華爾街各方關系緊密。在2002年離開高盛集團之後, 姆欽加入索羅斯的投資公司。之後, 姆欽建立了自己的私募基金,還曾出資資助過包括“阿凡達”等多部好萊塢電影的拍攝制作。今年5月份,沒有任何政壇經驗的姆欽以首席籌款人的身份加入特朗普競選團隊,後擔任財務主席。

現年79歲的羅斯被稱為“重組之王”(King of Bankruptcy),其多次收購鋼鐵、煤炭等不同行業破產企業,令其起死回生,福布斯預計羅斯依靠重組業務已經積累了29億美元的財富。羅斯曾擔任羅斯柴爾德家族破產整合業務主管長達25年。在特朗普競選時期,羅斯擔任其顧問,幫助特朗普制定經濟政策,包括減稅、增加基建支出以及自由貿易協定等方面。

姆欽在周三在確認提名並接受媒體采訪時表示,相信美國經濟可以保持3-4%的增速,而公平的貿易環境有利於經濟發展。姆欽認為稅收改革同樣將成為美國經濟的強大驅動力,特朗普目標把企業稅率降至15%,這將吸引美國公司將海外資金轉回國內。

在個稅調整問題上,姆欽強調主要將向中產階級傾斜,富裕階層將不會獲得多少好處,但抵押貸款利息減免及慈善捐贈依然可以在個稅征繳中有所體現。據預計美國中產階級家庭有望獲得稅後收入1.8%的減免,而低收入家庭的稅後收入減免幅度可能小於1%。

姆欽認為多德-弗蘭克法案太過於複雜,對銀行業的放貸限制頗多。在利率問題上,姆欽認為未來幾年美國的利率很可能將維持低位,但近期的債券收益率上升是可以理解的,最終利率還是會越來越高。姆欽肯定了美聯儲主席耶倫的工作。

周三候任商務部長羅斯接受采訪時對特朗普的貿易政策做了新的解釋,他的目標是修正“愚蠢”的貿易協定,同時擺脫關稅壁壘。羅斯同樣肯定了美聯儲主席耶倫的工作,並預計美聯儲將在12月加息。

美下任財長:將進行里根時代以來最大規模稅改

30日據CNN消息,據一官員透露,美國候任總統特朗普已經提名原高盛集團合夥人史蒂芬·姆欽(Steven Mnuchin)為下任美國財政部長。

據CNBC消息,這位未來的美國財長當日表示,特朗普政府將進行自里根政府以來最大規模的稅制改革,包括將企業稅從現在的30%削減至15%。

姆欽表示,根據特朗普的建議,自己作為財政部長的工作重點將是通過稅改來刺激經濟增長並創造就業機會。他稱:“通過削減企業稅,我們將創造巨大的經濟增長,並產生巨大的個人收入。”

姆欽還稱他想簡化普通公民的稅收,“稅收太複雜了,人們花費了太多時間去憂心考慮怎麽降稅。”

此外,姆欽還表示,相信新政府將能夠使美國經濟以3-4%的速度持續增長。

史蒂芬·姆欽

姆欽曾在大選期間擔任特朗普競選團隊的財務主管。此前,他是Dune資本管理的董事長,曾在高盛和索羅斯基金管理公司都工作過。姆欽還資助過“阿凡達”等多部好萊塢電影的拍攝制作。

特朗普曾在競選團隊內部表示,如果贏得大選,他將任命姆欽為財政部長。

特朗普提名新財長:華爾街富二代+好萊塢投資人

特朗普過渡團隊周二表示,特朗普將提名競選陣營的財務主席史蒂芬·姆欽(Steven Mnuchin)擔任財政部部長。

現年53歲的姆欽畢業於耶魯大學,曾經是高盛集團的合夥人和首席執行官,並在高盛集團工作17年的時間,同華爾街各方關系緊密。在2002年離開高盛集團之後, 姆欽加入索羅斯的投資公司,之後, 姆欽建立了自己的私募基金,還曾出資資助過包括“阿凡達”等多部好萊塢電影的拍攝制作。

姆欽來自一個地道的“銀行家之家”,父親是高盛集團的前合夥人,弟弟也是高盛集團的前董事。

今年5月份,沒有任何政壇經驗的姆欽以首席籌款人的身份加入特朗普競選團隊,後擔任財務主席,當時特朗普曾在競選團隊內部表示,如果贏得大選,他將任命姆欽為財政部長。

如果得到正式提名,姆欽也將是特朗普內閣的第二位“億萬富翁”部長。此前,特朗普提名的教育部長德沃斯(Betsy Devos)為另外一位億萬富翁部長。此外,特朗普將會提名另外一位億萬富翁韋伯爾·羅斯(Wilbur Ross Jr)為商務部長。

有關姆欽的財政部長提名此前被美國媒體披露後就一直引發各方批評,因為他作為“華爾街富二代”的身份被認為同美國普通民眾存在嚴重代溝。在幾年前爆發的“讓銀行付賬”(Make Banks Pay)的示威活動中,有100名示威者步行前往姆欽位於加州的2600萬美元的豪宅,並在附近搭建了一個示威場所大本營。

此外,民主黨和左翼人士一直批評姆欽在2009年金融危機期間大手筆買進經營困難的房屋貸款公司IndyMac銀行後大賺一筆,是典型的“在金融危機中,從在房市中掙紮的百姓身上獲利”的投機行為。當時,姆欽用16億美元現金買進IndyMac,去年,姆欽以34億美元出售了InduMac。

也有批評人士指出,姆欽的提名再次延續了“美國財政部長人選偏愛高盛高管”的傳統,因為此前的蓋特納、薩默斯和魯賓等多位民主黨和共和黨財長都曾在高盛擔任高管。

美國媒體分析稱,預計姆欽的提名將會得到華爾街的大力歡迎,因為預計他會延續此前從高盛等華爾街巨頭走出的財長們所推崇的“少監管,降低企業稅”的財政計劃。

Next Page