- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

內部控制的方法(4):Supervision or monitoring Bittermelon 苦中作樂

http://bittermelon2009.blogspot.hk/search?updated-max=2012-05-28T08:00:00%2B08:00&max-results=2若論複雜程度,督導或監察這個方法相信是最簡單,而且又最被廣泛採用。

一個人只有一雙手,一對一或者一對幾的督導當然沒有大問題,倘若下屬數目再多,每人分到的時間就會被攤薄,督導就變得困難。所以,有效的人手編制相當重要。

古時軍隊的編制就是一個很好的例子。例如元朝的 士兵,他們有「十夫長」,負責帶領十個士兵;上一級就是「百戶長」,負責帶領十個十夫長,這樣就可以監督一百人;再上一級是「千戶長」,帶領著十個百戶長 去指揮一千人;最後還有「萬戶長」,領著十個千戶長去指揮一萬人。這個編制最大的特色,是每一級的長官只需要監督十個人,就能指揮整隊軍隊去作戰了。

現代商業社會雖然沒有如此編制,但類似的方法都是有的,將企業目標先分成一件件工作,再把工作細分成不同的工序,由各級職員負責。所以我們會有Manager和Staff職位的出現,由Manager去督導Staff的工作。

除了編制,權限也很重要。要監督有效運作,每一級的權限包括Reporting line 需要清晰界定,並且下發至相關人員甚至整家機構。

至於監督的方法,記得我的一位前上司曾講過,不同的人要用不同的方法去監督,比較蠢的要每天甚至每半天就要檢查他們的Output一次,聰明的只需要不時看看,或者只問些問題就可以了。又例如第一次合作的,初時會檢查得比較頻密,合作慣了的就可以將次數減少了。

題外話,身位上司,督導下屬當然重要,但提供一個適當的環境給他們也是上司的責任。這裡講的環境不單是物質上如器材,辦公室等,還包括背後的支持和一定的 自由度。記得有人講過,好上司應為下屬掃除工作上的障礙,讓他們專心一致把工作做好,並能令他們發揮所長。更重要的是肯承擔,而不是做一個只懂得「卸鑊」 的上司。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=33975

若想轉行做會計,諗清諗楚至好制 Bittermelon 苦中作樂

http://bittermelon2009.blogspot.hk/2012/05/blog-post_31.html近日在討論區上,經常看到會計新手,或者打算轉行進入會計的新人都抱有一個誤解,以為只要考取得到會計師資格之後,薪金就會拾級而上。

雖然有些會計師行的確會因此給員工加薪,但始終幅度有限。例如聽過有會計師行會加薪二千元一個月,又或者一次過發放幾千元以作鼓勵。

會計新手誤會了還好,因為到了恍然大悟之日也不會有太大損失,最怕是因有此誤解而轉行做會計的新人,當上了「賊船」才得知真相,到時後悔就太遲了。

其實「會計師牌+學位」只是會計路的入場券,對職位高低和工資多少不會有太大的影響,因為它們全取決於工作經驗,職位的範圍和職責,以及個人能力和表現。倘若有一家公司只看學歷而不看其他來決定升遷,很難想像他們如何能在商界生存。

講開轉工,很多人為了完成「會計師夢」,甘願拋棄累積了多年的本行經驗,也不介意收取較低的薪酬,毅然上路重新發展。坦白講,在認識的朋友當中,成功轉行 的例子不是沒有,可是他們只是異數。首先,學歷是一個問題。從事會計工作需要對會計有一定的認識。要成功轉行,就必先考取會計的基本學歷。希望在會計有好 發展,最理想當然是修讀一個會計學位課程,而高級文憑課程也是一個不錯的選擇。可是,修讀這些課程的時間是以「年」來計,而且所費不菲,未見官已先打三十 大板,若中途才發現會計並不適合自己,浪費金錢事少,虛耗光陰事大。

試想想,欲轉行的通常至少年過廿五六,沒有任何會計資格但要轉行,最多只能當個會計文員,等到取得「會計師牌+學位」這張入場券時都已經年過三十,人家一 早Qualified的,三十出頭已經有望在事業上更上一層樓,但自己卻在此時才起開始,說到底起步比人遲。況且香港職場有年齡歧視,加上會計人才供應不 絕,廿五六沒有會計底子的,想當個會計文員也不容易。

由於轉行做會計的「承諾」不輕,可以說是人生的重要決定。所以,若沒有會計底子的,在決定轉行前,不妨先花1-2個月時間去修讀LCCI,感受一 下會計究竟是甚麼一回事。我就見過不少人誤以為會計人需要精於數學,誰不知原來懂得「加減乘除」已經很足夠。此外,轉行前不妨多問問行內人,了解清楚會計 的實際工作情況。

除了學歷外,工資偏低也是問題。按目前市況,一個會計文員的工資大約是8k-12K,不過,沒有經驗能拿到10K已經很不錯了。很多欲轉行做會計的人,因 在本身的行業中已累積了一定的工作經驗,工資應也有一定的水平。若轉行到會計,一切要重新開始,拿取與會計新手一樣的薪金,看來只有單身,或者沒有家庭負 擔的才「有資格」轉行了。

寫此文不是想勸阻新手不要轉行,目的只是想把實際情況說出,好讓你們好好考慮清楚。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=33982

最高工時與龐氏騙局 Bittermelon 苦中作樂

http://bittermelon2009.blogspot.hk/2012/05/blog-post_28.htm最近一位從事審計的朋友在FB上說,填Timesheet似十足「Ponzi Scheme(龐氏騙局)」。 想來真是一個非常貼切的形容,從事過外部審計的朋友,想必經常遇過,每個Job(即審計項目)的Budgeted hours永遠不會足夠,要填寫Timesheet交數時,舊Job的「鐘」Charge爆了,唯有用新Job的鐘來「償還」。就像有人利用信用卡來找另 一張信用卡的欠款一樣,A卡襟B卡、B卡襟C卡,雪球愈滾愈大,最後都不知道要怎樣才能還清「鐘數」。我看辦法只有三個,一是自己偷偷請病假回客戶處工 作,二是向老闆負荊請罪(不過作用有限),而最後一個辦法是自行離職,就像宣佈破產一樣,來個「鐘數一筆銷」,到另一家公司重新做人。

如果龐氏騙局這個問題只出現在少眾身上,我們還可以說是他們表現不濟。可是,這問題已經存在已久,困擾了我們多年,可以說是會計業界一個普遍存在的問題。 最近社會正倡議實行最高工時,倘若最後成功立法,而會計業界又需要跟隨,那麼問題會解決嗎?我認為不會,雖然惡性加班的情況的確會有所改善,但新問題將會 出現。因為歸根到底,就是Audit fee無法與Audit risk成正比。

中小型會計師行的情況還好些,但很多大行,目前的問題是十件工作由五個人去做,假設會計業界要推行最高工時,但因Audit risk的關係,我們不能將價就貨,十件工作還是要做的。可是審計有時間性,不能把工作拖長來做,唯一解決方法是多找五個人回來。人多了,Time Cost自然增加,但能全數轉嫁給客戶嗎?相信很難吧!到了最後,會計師行可能有三個選擇,一是Cut僱員人工,二是Cut會計師行的盈利,三是一和二一 齊做。我知道你們當中有不少是老闆,而且有幾位更是成功地減少僱員加班,很想知道你們如何去做,是否還有其他辦法呢?

或者是時候,業界好好想一想如何在不影響Audit risk的情況下,去提高審計的工作效率了。

上星期五亞視的《時事追擊》講標準工時,當中有業界同仁現身說法,有興趣不妨按這裡看看。

l

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=33983

審計都有風險? Bittermelon 苦中作樂

http://bittermelon2009.blogspot.hk/2012/06/blog-post_14.html相信不少人都知道,審計工作包括範圍,目的,抽樣方法和數量等都和Auditee的風險有莫大關係。可是,原來審計本身也有風險的!

根據維基的記載,審計風險是「審計師發表不恰當審計意見的風險(可能性)」。簡單來說,就是「睇錯風險,出錯Report」。

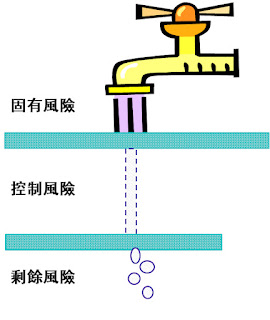

按目前最流行的講法,審計風險(Audit risk)=固有風險(Inherent risk)x控制風險 (Control risk)x檢查風險(Detection risk)。

為了更能顯示它們之間的關係,我繪畫了以下這幅圖。最底部的剩餘風險(Residal risk),其實就是審計師須要面對的審計風險了。

固有風險是假設在沒有內控下發生錯誤的可能。例如準備Voucher時將銀碼寫錯了。一般來說,業務愈複雜,固有風險就愈高。例如一般商品買賣和炒賣衍生工具,前者的固有風險就應該比後者低。

除此以外,業務處身的環境狀況和管理層本身也會影響固有風險的。先講業務環境,例如一家貿易公司,他們的身處的業務環境相對銀行複雜。別的不說,單是相關 的法律法規這一項,就已經令後者的固有風險增加。另外,銀行存放大量現金,相對於貿易公司的貨品,現金較容易被挪用和偷走,這一項也會增加固有風險。

至於管理層對固有風險的影響,當中包括他們的能力、誠信、管治水平、對風險的敏感度和人員變動情況。就以管治水平為例,若企業的管治差勁,固有風險隨之而 增加。這也解釋了,為何當有上市企業高層捲入官司,其股價例必大跌。因為市場相信,企業管治水平和企業業績甚至前景有直接的影響。

控制風險是發生了錯誤時,內控未能有效防止或發現的可能。當中包括沒有建立內控,或者建立了內控但設計有問題或控制不足夠,又或者建立了足夠的內控卻沒有切實和及時執行。

舉個幾個例子來嘗試說明一下:公司把大量現金存放在抽屜,既沒有上鎖,也沒有收支記錄,這就是沒「有建立內控了」;公司用一個普通的小錢箱來存放大量現 金,而且也沒有收支記錄,這就是「建立了內控但設計有問題或控制不足夠」;公司把所有現金鎖進夾萬,而且也設計了一個收支記錄。可是,夾萬沒有按規定鎖 好,收支記錄又不齊全,這就是「內控沒有切實執行」。

檢查風險就是Auditee存在問題或錯誤,但審計師找不出來的可能性。例如Auditee有一筆或然債務 (Contingency liability),若果通過正常的Bank confirmation是可以找出來的。可是不知何解,相關的Bank confirmation沒有做,令審計師錯誤以為Auditee沒有或然債務。於審計實務來說,檢查風險愈高,審計工作量就愈多。

另外,檢查風險可以再細分成抽樣風險(Sampling risk)和非抽樣風險(Non-sampling risk)。顧名思義,前者涉及抽樣,例如抽樣的數量和方法有問題,以致出來的抽樣結果未能有效代表總體;後者則涉及其他方面,例如人為錯誤,疏忽,定錯 了審計目的,用錯了審計程序,「放飛機」,「鬼揞眼」等等。

對於審計風險的控制,審計師主要是通過調節檢查風險。從上文中可以清楚看到,固有風險和控制風險是審計師無法控制的,就算是Auditee,他們也只能左 右控制風險。所以,倘若固有風險和控制風險很高,又要維持一定水平的審計風險的話,審計師唯一可以做的,就是調低檢查風險,要做到這一點,就無可避免要做 多些測試,審計工作量自然增加。

舉個例子,從事進出口貿易公司大多數都會有或然債務,換句話說,在審計或然債務上,存在一定的固有風險。假設貿易公司的內控不太理想,例如公司不會記錄這 些或然債務,為了維持審計風險在低水平,審計師唯有將可接受的檢查風險水平調低,即是加強審計測試,例如不單索取Auditee所有銀行的Bank confirmation,而且還查閱所有Bank statements,甚至擴大Sample size,查看每單進口貿易是否開有信用證,以及跟蹤其信用證狀況。

國家審計署於早年下發了一份《審計機關審計重要性與審計風險評價準則》,內裡詳細列出以上各個風險的考慮因素,很值得參考。另外,Hong Kong Standard on Auditing (HKAS) 300,以及IAS 300也有提及。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=34414

Big 4內審趣聞(2):用印 Bittermelon 苦中作樂

http://bittermelon2009.blogspot.hk/2012/06/big-42.html早前有朋友講了兩個關於四大的工作趣聞,當中的一個已寫成了《Big 4內審趣聞(1):要求客戶為100元入賬》,另外一個現在也寫寫。以下文字由朋友提供,我只略為修飾了一下。

場景:四大某個經理為國內客戶進行IPO的盡職審查,於Closing meeting時堅持要出一個Audit Finding。

經理A:「你地會計部好唔安全,點解你地個『財務印』要放係出納到?出納係會計部既人,會計部經理order 佢交個印出來就可以係出備兌匯票,應該把印放係管公司印嗰個總幹事辦公室到呀!」

客戶FC:「你見過『財務印』放係其他地方既公司嗎?你知道公司有多少交易要用『財務印』?用一次要總經理辦公室處理?」

這時經理A還不知已經出糗了,還向客戶提出反建議:「那麼就由『內審』管『財務章』吧!或者由總經理辦公室的秘書(她是負責管『公司章』)來管吧!」

客戶FC(發火中):「你知唔知道『公司章』加『財務章』一齊可以做到D乜?另外,你叫一個秘書去批用『財務章』?她只是初中程度罷了,又唔係會計人,點識分會計文件既真假?」

經理A:「。。。」

其實也難怪那位經理,因為國內的用章制定和香港截然不同,國內普遍「認章唔認人」,而且每家企業都有多個印章,每種印章的用途又有不同的規定,要把它們搞清楚,的確要花一番時間。

一般國內企業的印章主要包括「公司公章(簡稱公章)」、「財務專用章(簡稱財務章)」、「法人私章」和「發票專用章」。做得比較規範的,還會有一個叫「合同章」。

在眾多印章當中,「公章」比較重要,因為具有法律效力,例如對外合同、勞動合同、對外開具的證明和信函等等都需要公章。顧名思義,「財務專用章」用於財務 事項,主要用於公司的會計核算和銀行結算。不過通常是和「法人私章」一起使用。例如要做一筆電匯,申請書需要蓋上「財務專用章」和「法人私章」,和香港簽 名加公司印不同。至於「發票專用章」,就是用來開發票時用的。

檢查簽名的真偽,我們可以核對簽名式樣,以及向簽名之人查詢有沒有簽過(當然,若數量太多就很難了)。但印章是死物,它不會告訴你「我曾於何時何日用過」!那麼怎樣去控制呢?國內普遍的做法主要是通過由不同的人去掌管不同的印章,以及登記所有用印事項。

例如公章,由於比較重要,通常都交由總經理或其授權人(大多數是總經理的秘書或者私人助理)保管。當需要用印時,申請人需要填寫申請書,具體說明用印理 由,獲批准後,在總經理或授權人當面的監察下用印,而且還要在用印記錄上登記。我見過的用印記錄通常包括序號、用印日期和時間、用印文件的標題、用印份 數,以及用印人的簽名。

至於財務專用章和法人私章,由於兩個章加在一起就能調動銀行賬戶內的資金,所以一般做法是由不同的人來掌管。例如要做一宗轉賬,會計部核算過後在銀行申請書上蓋上「財務專用章」,再由公司法人(或其授權人)核對,沒有問題後在申請書上加蓋「法人私章」。

其實很多國內企業都會制定自己的「用印管理辦法」,在審計前不妨在網上找來看一看。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=34415

內部控制的方法(5):Physical safeguards Bittermelon 苦中作樂

http://bittermelon2009.blogspot.hk/2012/06/5physical-safeguards.html就資產、現金、文件等等物品而言,最基本而且重要的控制方法就是「鎖起來」,鎖匙交由信得過的人甚至親自保管,其實這就是「取存控制(access control)」。當然,access control只是起步,我們還要因應物品的種類,去考慮儲存環境(防火、防水、防蟲等等),儲存時限或時效,和進出記錄等。

舉個較簡單的實例—現鈔,我們除了要找個堅固的夾萬把它們鎖起來外,還要考慮這個夾萬是否防火,並且有沒有需要加防蟲劑甚至防潮劑。現鈔的進出記錄要如何 去做才穩妥。還有最容易被忽略的,就是時效,即是如何防止現鈔因舊版問題而變成失效。當然,這些機會不大,但若現鈔存量很多,可能有些放在夾萬角落的現鈔 長期沒有人碰過,又或者存放了其他地方的貨幣,但又不知道將會改版。所以,應至少有個機制去防止這種幾十年一遇的事情發生。

就儲存時限而言,用現鈔的確太誇張,如果儲存的東西是食物、藥物或者化學物品的話,相信就比較容易明白。最近有報導說,某幾家大型超市浪費食物,不單把仍 可食用的食品倒掉,更有超市在這些食物上灑上漂白水,我看這也是Physical safeguard的手段,不過難看極了!完全暴露出其管理人員的作態。

站在超市的立場,銷毀賣不出去的食物,免卻了有人寧願撿拾食物也不肯買來吃,但畢竟這些人只佔顧客少數,最大的考慮似乎是出於責任問題。若果有人吃了這些 食物出了事,難保超市不須承擔責任。況且銷毀食物的成本早以打進了顧客身上,浪費的又不是自己的錢,把食物捐到慈善團體既麻煩又涉及成本,他們當然不肯做 多一步。沒有誘因要企業盡社會責任?難矣!

回正題,除了要留意物品本身的access control外,其外部環境也要顧及得到,例如將夾萬放在上鎖的房間內,甚至裝設在隱秘的地方(例如油畫後面?),而不是放置在公用地方。

曾在某機構工作時,他們就將公司所有地方劃分做不同的區域,每個地區由不同的顏色來代表,每位職員的職員證上都有顏色條,代表該位職員能夠進入的區域。要獲得這些顏色條,除了本身的職責外,還要接受安全培訓。

其實access control是一個頗為專業的範疇,維基有一個容易明白又詳細的介紹,有興趣不妨參考一下。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=34561

Auditee不理睬你怎麼辦? Bittermelon 苦中作樂

http://bittermelon2009.blogspot.hk/2012/06/auditee.html有從事內審的朋友在FB上留言,說他的Auditee有階級歧視,自己向對方攞料時全無反應,但當IA manager出馬卻完全沒有問題,朋友問如何是好。

首先,有不少機構都有「對等」文化,即是部門之間的溝通必須要由同級來進行。例如自己部門的Officer要找對方的Officer;自己的 Manager要找對方的Manager。若果自己的Officer找對方的Manager,便會被視為不尊重對方。所以,在這些機構內工作的內審就要注 意,若果遇到比你高級的Auditee不理睬你,可能是這個原因,那就唯有找自己的Manager出面「單聲」,要求他們幫忙。除非auditee是故意 「玩嘢」,否則的話,通常都沒問題的。

另外,做fieldwork前,我習慣會安排一個Kick-off meeting,有份參與是次審計的IA和auditee人員都會出席,對方的頂頭上司最好也能參加,在會議中除了講解審計項目的目的,範圍和時間等等 外,還可以藉此互相介紹,說好那位IA同事負責甚麼範疇,並由對方那位同事負責提供資料及所需的一切協助。由於對方的頂頭在場,所以通常都比較容易達成協 議。

還有,從事內審的平時應要和auditee建立良好的關係,即是「扮下friend」。例如發了電郵問對方一些事情後,最好能打個電話甚至親身找對方follow up一下。我自己比較喜歡親身去一趟,可以藉此寒暄一番。

寒喧要有話題,對方的枱頭擺設是個好開始,例如見到對方放有子女的相片,話題就可以無窮無盡了。年紀多大,那裡就讀,喜歡甚麼活動等等。傾談一陣子後,入正題就容易了。

另外,fieldwork完成後,禮貌上向對方道謝,日後也要保持聯絡,例如節日時發個祝賀電郵,碰面也要寒喧幾句,用意是保持關係。

我不敢說上述的方法是萬試萬靈,但以自己的經驗,超過八成機會是有效的。

從事內審的最好能建立一個自己的social network,除了方便工作外,還可以「收料」,不過這不是一時三刻能做得到,要肯花時間去經營才可以的。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=34712

造假測試工具──Benford’s law Bittermelon 苦中作樂

http://bittermelon2009.blogspot.hk/2012/07/benfords-law.html先和各位玩一個小遊戲,請到政府統計處網站,下載最新一期的《香港統計數字一覽2012》,看看第四頁的「主要統計指標」,那裡列出了20行統計數字(即「數值」一欄),由「1」到「9」計,當中那個字頭出現的次數最多?答案如下:「1」有6次,「2」有4次,「3」有5次,「4」至「6」有0次,「7」有1次,「8」有2次,最後「9」有2次。

好了,再隨意翻閱一下那部統計數字一覽,有沒有發覺,字頭低的數值,即數值的字頭是「1」、「2」或「3」出現的次數較其他字頭多?原來這個現象存在已久!

根據ISACA的一篇文章《Assessing Data Authenticity with Benford’s Law》所介紹,這個現象原來有以下一段故事。

於1881年,數學家Simon Newcomb發現用過的對數表的頭幾頁特別破爛,Newcomb想信這是因為研究人員時常翻閱那幾頁所致,而那幾頁所載的,正是字頭較低的數目字,例如 「1」和「2」字頭的數字。Newcomb因此推斷字頭低的數值較字頭高的數值常用。其後他將此發現於《American Journal of Mathematics》發表。可是,由於缺乏實證,他的文章在當時沒有被重視。

到了1938年,當時身為通用電器實驗室的物理學家Frank Benford有同樣的發現,據說他當時對Simon Newcomb的發現並不知情。Benford相信對數表的頭幾頁特別破爛,原因不在研究人員對低字頭的數字有偏好,他相信因為大部份數字都是低字頭。為 了證實他的想法,Benford從不同而且沒有關連的數據集(Datasets)收集了兩萬多個數值來做字頭分析,當中包括河流長度,美國各州份的人口數 值,以至門牌號碼等等,之後他將結果寫成了一篇文章於Proceedings of the American Philosophical Society發表。Benford從分析中發現,若數值是關係到一個現象或者一宗事件(例如公司的銷售),其數值以「1」、「2」或「3」為字頭的機會 較「7」、「8」或「9」大。

經過其他人的不斷努力,Benford’s Law應運而生。簡單來說,「1」字頭的出現比率最高,有30.1%,其他字頭卻很低,而且字頭愈大,出現比率愈低,詳細如下:

|

Digit

|

Benford’s expected frequency (%)

|

|

1

|

30.1

|

|

2

|

17.6

|

|

3

|

12.5

|

|

4

|

9.7

|

|

5

|

7.9

|

|

6

|

6.7

|

|

7

|

5.8

|

|

8

|

5.1

|

|

9

|

4.6

|

不過,世上不是所有數據集都能適用於Benford’s Law,例如隨機數值。另外,適用於Benford’s Law的數據集都有以下特點:

1) 數據集必需是數值。

2) 數據集內的數值必需有關連,而且與同一種現象或同一宗事件有關,例如股票市場的股票價格。

3) 數值不會有上限和下限,例如實施最低工資的地方,其工資數值就不適用了。

4) 數值必需是自然產生,而且不是發明或分配出來的,例如電話號碼就不適用了。

5) 數值最好是四位數或以上。

在實際應用方面,有人就曾經利用Benford’s Law來檢查數據或者賬目是否造假,甚至有人試過利用它來檢查2009年伊朗總統大選的選舉結果,發現有部份選區的結果有問題。

目前的兩大審計軟件ACL和IDEA均有Benford’s Law測試功能,Auditor只要將數據集輸進就能找出異常的交易。其實我也曾經試過採用此功能於實際的審核工作中,不過發覺並不容易操作。例如要檢視 的數據集是否真的適合使用Benford’s Law,數值要怎樣再算「異常」等等。

除了維基外,香港專欄作家Nice Lee也曾寫過一篇關於Benford’s Law的好文章,有興趣的話,不妨按以上的連結看看。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=34842

如何選擇Career path Bittermelon 苦中作樂

http://bittermelon2009.blogspot.hk/2012/07/career-path.html最近有不少新手朋友找我,問行業情況和入行事宜。問得最多的,是會計中那一個sector的前途比較好,他們大多數都很擔心一個情況,就是怕揀錯 career path。其實也離怪,「男怕入錯行,女怕嫁錯郞」太過深入民心,雖然政治不正確,但此觀念仍存於很多人的心目中。

每當有新手問我時,我通常都會提醒他們一下,於個人的職業發展來說,其實career path沒有好不好之分,只有適不適合自己之別,就算career path是如何光明,若果不適合自己也沒有用,因為最後必然是發展有限。就以內部審計為例,在近年算是前景比較好的sector。可是,Internal audit最講究interpersonal skill 及communication skill,若你的性格比較內向,又或者不懂得,不習慣甚至不願意與各階層的人溝通,那麼就算讓你進入了內審,發展也會很有限。所以,每當有人想投身內審 行列,我都建議先瞭解一下內審人的特質,並問一問自己是否合適。況且,career path至少要走廿幾年,若投身了不適合自己的sector,那種長痛要如何承受?

另外,發覺有很多人都喜歡將自己與別人比較,最典型的是Local firm vs Big 4出身,認為自己細行出身無前途,無前景,讓這種自卑感不斷發酵,最後不單令自己失去信心,最怕是將這種自卑感擴散出去,影響身邊的人。

其實每人的career path都不一樣,就算起步線比人後,只要肯去跑最終也會到達終點。記得讀中學時就有一位亞sir講過,人生就像馬拉松,在起跑的初段,總有很多人跑得快 過自己,但只要自己肯堅持,到了中段就會發覺自己已經追過了原先跑得快自己的人,而且也有不少人在中途已經放棄。

所以,我一向認為在career path上不用,也不必和別人比較,唯一要去比較的,就只是自己。只有自己比較自己,你才會有真正的進步。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=35059

職場的言論自由 Bittermelon 苦中作樂

http://bittermelon2009.blogspot.hk/2012/07/blog-post_16.html最近朋友C君的公司發生了一件事,話說某部門的經理一向都和下屬不咬弦,很多同事都相繼離職。輪到其中一位同事辭職,公司的HR例牌轉閱「散水卡」給各同 事簽名留言。不知是否年少氣盛不夠成熟,還是故意玩嘢要示威一番,該部門的supervisor竟然在卡上留言說「恭喜你不須要再睇狗的面色來做人了」, 而且字裡行間盡是負面說句。由於散水卡是轉閱的,所以公司各同事都看見。

後果當然不難估計,這位supervisor不單給大老闆「照肺」,還即時收到公司的警告信,再犯即炒。事後supervisor大感不滿,認為自己只是講真話,公司扼殺言論自由云云。

其實C君的公司太仁慈,換了是我必炒無疑。或許你會說我有冇搞錯,但站在公司的角度去想,就算該經理是如何差勁,下屬也不應公然用「狗」這些字詞來侮辱 人。雖則散水卡是寫給離職的同事,但會在公司互相傳閱,此舉等同公開宣戰。況且身為supervisor的,好歹也算是中層管理人員,不單沒有幫助公司安 撫下屬去解決問題,反而帶頭散播負面情緒,下屬看見怎樣想?既然此人如此不滿,早晚會辭職,在公司來說,實在留不得。

職場從來只講權力不講公義,要求有言論自由,是否幼稚了點?

話說回來,其實那位經理應要負最大責任,與下屬不和而令職員大量流失,除了影響士氣,更重要是影響部門運作。或許經理想珍此機會來個部門大換血,但有過養 魚的都會知道,為魚缸換水時不可以一下只全換上新水,一定要留下部份舊水,否則魚兒會不適應而死掉。況且新人訓練需時,又要投放大量資源,大換血是得不償 失。

我一向認為,維持同事之間的和諧是很重要,這裡說的和諧不是「一言堂」或「統一思想」,而是大家彼此尊重,就算同事和自己有不同意見,做經理的也要虛心聆聽,並且解釋不同意的原因。抱著「我是經理說了算」的態度去管理一個部門,我不敢說一定會失敗,但可以肯定不適合我。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=35202

Next Page