- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

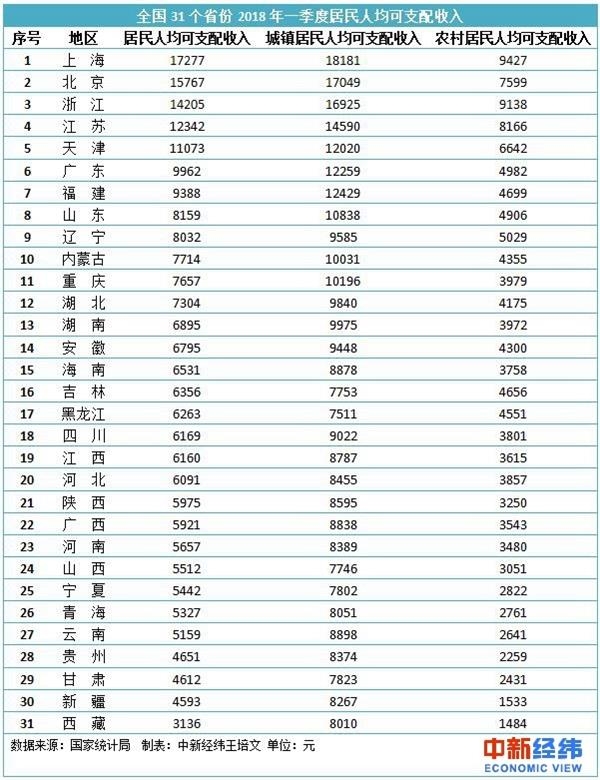

一季度收入排行榜來了!5省份人均可支配收入過萬

國家統計局日前公布31個省份2018年一季度居民人均可支配收入,數據顯示,5省份一季度人均可支配收入過萬,上海以17277元位居全國首位。

9省份人均可支配收入超全國水平

國家統計局的數據顯示,2018年一季度全國居民人均可支配收入7815元,比上年同期名義增長8.8%,扣除價格因素,實際增長6.6%。

居民可支配收入,指居民可用於最終消費支出和儲蓄的總和,即居民可用於自由支配的收入,既包括現金收入,也包括實物收入。按照收入的來源,可支配收入包括工資性收入、經營凈收入、財產凈收入和轉移凈收入。

經梳理發現,北京、天津、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東2018年一季度居民人均可支配收入超過全國平均水平。

在31個省份中,上海、北京、浙江、江蘇、天津五地居民人均可支配收入均超過1萬元,位居全國前列。其中,上海居民人均可支配收入達到17277元,位居首位。

多地居民收入增速跑贏GDP增速

盡管一季度全國居民人均可支配收入實際增長6.6%,不及同期GDP 6.8%的增速。但從地方層面來看,仍有多地一季度居民收入增速跑贏當地的GDP增速。

例如,河北2018年一季度居民人均可支配收入實際增長6.6%,高於同期GDP增速0.6個百分點;上海一季度居民人均可支配收入實際增長7.2%,高出GDP增速0.4個百分點;海南一季度居民人均可支配收入實際增長6.0%,高出GDP增速0.9個百分點。

國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人邢誌宏此前表示,中國經濟發展穩中向好,就業在不斷地擴大,大眾創業、萬眾創新持續發力,收入分配制度不斷完善,同時國家高度重視居民收入增長,一系列政策效益積極釋放,這些都將有力支持居民收入和經濟同步增長。

上海一季度人均消費支出過萬

收入水平提高,消費水平也隨之提高。國家統計局數據顯示,2018年一季度全國居民人均消費支出5162元,比上年同期名義增長7.6%,扣除價格因素,實際增長5.4%。

北京、天津、內蒙古、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、湖北、廣東、重慶等地居民人均消費支出超過全國平均水平。其中,上海2018年一季度居民人均消費支出為11102元,是31個省份中唯一超過1萬元大關的地區。

國家統計局貿易外經司司長孟慶欣4月24日在統計局官網發文稱,居民消費持續平穩較快增長,市場規模持續擴大,對經濟增長的拉動作用進一步增強,成為保持經濟平穩運行的“穩定器”和“壓艙石”。一季度,最終消費支出對經濟增長的貢獻率為77.8%,比資本形成總額貢獻率高出46.5個百分點。

百萬人口城市達89個 沿海省份多有 “雙子星”

目前中國已有89座城市的城區人口規模達到或突破百萬大關。其中,除了北上廣深外,天津和重慶也正在邁向超大城市行列。

城市發展的本質是人口的集聚。隨著我國城鎮化的加快,人口也在加速向大都市圈轉移。與此同時,為了做大做強城市實力,增強自身輻射能力,從去年開始,各大城市紛紛發起人才爭奪戰,這其中,規模大的城市吸引力往往更強。

而如何判斷哪些城市是大城市,人口規模的大小就是最直觀的一個參照指標。

城市人口的三個層次

目前,判斷一座城市的人口規模至少有三個標準,全域人口、市轄區人口和城區人口。

全域人口是指全市範圍內的人口,但以全域人口來判斷城市人口規模是最不準確的。因為在市管縣的體制下,全域人口多的城市,並不一定就是大城市。比如山東臨沂和河北保定的全市總人口都超過了1000萬,可是這兩個城市卻只是三線城市,因為大量的人口都在其轄下的縣市。

第二個層次是市轄區人口。但因為很多市轄區內,仍有大量的農村地區,有大量的農業人口,此外一些剛剛撤縣(市)改區的地方,農村和農業人口占比更高。所以用這個指標來衡量城市人口規模也是不準確的。

所以第三個層次“城區人口”才是衡量城市人口規模最準確的標準。

根據2014年11月國務院發布的《關於調整城市規模劃分標準的通知》,城區常住人口 100萬以上500萬以下的城市為大城市,其中300萬以上500萬以下的城市為Ⅰ型大城市,100萬以上300萬以下的城市為Ⅱ型大城市;城區常住人口500萬以上1000萬以下的城市為特大城市;城區常住人口1000萬以上的城市為超大城市(以上包括本數,以下不包括本數)。

第一財經記者根據住建部公布的《2016年城市建設統計年鑒》,結合公開資料,統計梳理發現,目前有接近90座城市的城區人口規模達到或突破百萬大關。其中,除了北上廣深外,天津和重慶也正在邁向超大城市行列,杭州和鄭州則已經邁入了特大城市行列。

27座城市突破300萬人大關

根據《關於調整城市規模劃分標準的通知》,城區常住人口達到1000萬、500萬、300萬和100萬是劃分城市規模的四個重要數據。

根據上述整理所得的數據,城區常住人口達到或突破100萬大關的有89個城市,比上一年度增加4個,分別是遵義、泰安、張家口和赤峰。

有27個城市的城區人口超過了300萬。值得註意的是,300萬有著重要的意義。比如以修建地鐵的標準來說,2003年下發的《國務院辦公廳關於加強城市快速軌道交通建設管理的通知》中,對申建地鐵城市的要求就包括城區人口在300萬人以上。因為只有一定的客流量,城市軌道交通才有修建的必要以及持續運營的可能。

南方一位地鐵系統人士告訴第一財經記者,一座城市是否修建地鐵,以及地鐵線路的長度,最主要的是取決於該城市中心區人口的規模和客流量的大小。客流量越大,修地鐵就越有必要,基於客流量基礎上的土地增值和廣告收益也越大,地鐵也更能發揮打通城市“血管”的作用,獲得的社會效益也更大。

另一方面,城區人口300萬也基本成了目前劃分一二線城市與三四線城市的一個重要門檻。

上述數據顯示,27個城區人口超過300萬的城市均為我國目前的一二線城市,主要是直轄市、省會城市以及蘇州這樣的計劃單列市。

此外,寧波、石家莊、南昌等二線城市雖然城區人口尚未達到300萬,但也已十分接近,在近幾年內很有希望達到這一門檻。

500萬則是劃分特大城市與大城市的標準,目前城區人口超過500萬的城市有12座,除了北上廣深外,還有天津、重慶、武漢、成都、南京、鄭州、杭州和沈陽。在大區中心城市和國家中心城市的陣營中,除了西安外,其他城市的城區人口都超過了500萬。

可預見的是,除了這12個城市,未來還將有更多城市加入到特大城市的隊伍中。這其中,目前城區人口超過400萬的哈爾濱、青島、西安距離特大城市的門檻最近。

1000萬又是劃分特大城市和超大城市的標準。截至目前,我國中心城區人口超過1000萬大關的仍然只有北上廣深四座一線城市。但從目前的態勢來看,天津和重慶是最接近超大城市門檻的。

隨著我國人口加速向大都市圈流動,未來城區人口超過千萬的超大城市將越來越多。中國社科院城市發展與環境研究中心研究員牛鳳瑞認為,中國是一個總人口接近14億的大國,未來超大城市的數量將達到10個或以上。

城區人口規模受行政資源影響

盡管城市人口規模與經濟規模有著較大的聯系,經濟越發達的城市往往吸引了大量的外來人口。但與此同時,城市人口尤其是城區人口規模在很大程度上也受到行政資源的影響。

例如,在直轄市以外的27個省區中,包括廣東、福建、江蘇、山東、河北、遼寧和內蒙古在內的7個省份的省會或首府,不是所在省份GDP總量最大的城市,這7個省份主要分布在東部沿海地區。其中有2個省的第一大城市不是省會城市,即福建的第一大城市是廈門,省會福州位居第二,山東的第一大城市是青島,省會濟南位居第二。

這其中的一大原因在於,省會城市作為所在省份的政治、文化、科教、醫療、交通等中心,吸收了全省最好的人才、資金、技術、信息等資源,第三產業更為發達,而三產主要分布在中心城市的城區內,因此省會的城區人口規模也更大。

相比之下,一些非省會城市,經濟總量很大,主要是得益於快速發展的制造業,從地理空間分布上,很多是來自轄下的縣市和鄉鎮的制造業,因此城區人口規模相對省會城市要小。

從各省份的第一大城市來看,有18個省份的第一大城市突破了城區人口300萬大關,只有5個省份的第一大城市城區人口少於200萬,主要位於西部地廣人稀的地區和人口總量較小的海南。

從27個省份的第二大城市來看,有20個城市城區人口超過了100萬大關,其中有7個城市超過了200萬大關,分別是深圳、大連、濟南、蘇州、寧波、福州和洛陽。這些城市主要是計劃單列市、省會城市和經濟大市。除了洛陽之外,其他城市全部來自沿海地區,這也說明沿海省份大多具有“雙子星”或“多子星”。

探索建設內陸自貿港,中西部省份正積極研究和申報

在海南被確定將建設自由貿易港之後,內陸地區也在積極爭取建設自由貿易港,四川等中西部省份為此展開了相關研究和申報工作。

其中,四川省自貿辦近日提出,四川自貿試驗區將對標國際最高標準,探索以航空為特色、空鐵公水多式聯運優勢集成的內陸自由貿易港,探索建設一批內陸與沿海沿邊沿江協同開放示範區。

西安市自貿辦有關人士也在近日向第一財經介紹,該市空港新城申報首個內陸型自由貿易港的文件已經遞交陜西省政府。陜西省確認西安空港新城為陜西省申報、建設自由貿易港主體。

圍繞內陸自貿港建設,相關專家也就此提出了一些研究意見,比如建設內陸地區的自貿港,不僅限於港口模式,可以進行多類型、多元化探索。

不過,相關部門回應稱,自貿港建設目前處於探索期,由中央統一決策部署確立。

探索建設內陸自貿港

實際上,今年以來,各地就開始了建設自貿港的研究。

今年1月7日,西安空港新城舉辦了“探索建設自由貿易港”研討會,邀請商務部研究院、陜西省內外知名高校的領導和專家學者為空港探索建設自由貿易港把脈支招。

1月16日,成都雙流自貿試驗區舉行了以“從自由貿易試驗區到新時代內陸自由貿易港”為主題的空港型自由貿易港建設研討會,邀請了來自中央部委以及學術界專家為雙流如何建設空港型自由貿易港出謀劃策。

同時,四川的其他地市也在積極研究準備,比如,不在四川自貿區範圍內的宜賓市就提出,在四川申報內陸自貿港的時候將其納入。

西南財經大學中國(四川)自由貿易試驗區綜合研究院副院長霍偉東向第一財經表示,各地積極申報自貿港,是對十九大報告的呼應,顯示出各地政府高度重視改革開放的探索,尤其是在當前國際經濟形勢下。

而在此過程中,內陸地區相當積極,雖然沿海地區具有海港的優勢,但內陸地區依托空港和鐵路港,在向西、對歐的開放中,無論是國際航線和中歐班列上,都可以化地理劣勢為比較優勢。

參加前述地方座談會的中央部委的專家也表示,“自貿港依托於港口,既可以是海港,也可以是空港、陸港(鐵路港),有的還提出是江港。”在中西部地區建設內陸自貿港,可以與“一帶一路”和西部大開發結合起來。

霍偉東也向第一財經表示,自貿港不一定是海港,也不一定是先在沿海再在內陸設立,是可以在海港、陸港(鐵路港)、空港各選一個點設立自貿港。中央提出探索內陸開放,要解決發展不平衡的問題,自貿港就是助推劑,不然內陸地區永遠落後於沿海地區。

南開大學自貿區研究中心主任佟家棟在雙流自貿區的座談會上表示,中國自貿港可以多種類型的港口進行多元化探索。

因此,四川提出探索以航空為特色、空鐵公水多式聯運優勢集成的內陸自貿港;陜西將西安空港新城作為建設主體,而河南省申建自由貿易港,也主要依靠河南自貿區、鄭州航空港經濟綜合實驗區、鄭州國際陸港及各類口岸特色優勢。

深化自貿區改革

不過,在目前,這些地方的申報意願尚未有實質性進展。

今年2月,重慶市商務委在該市政府公開信箱中答複市民時表示,自由貿易港建設目前處於探索期,由中央統一決策部署確立自由貿易港建設城市,不受理地方自行申報。重慶將持續關註自由貿易港建設動態,切實把握自由貿易港建設契機。

西安市自貿辦有關人士也向第一財經透露,在該市空港新城的申報文件遞交陜西省政府之後,陜西省商務廳與商務部進行過溝通,商務部口頭答複表示,內陸自貿區剛開始試驗,自貿港建設也在探索,暫時沒有啟動申報。

霍偉東向第一財經表示,自貿港並非是對自貿區的取代,十九大報告提出,“賦予自由貿易試驗區更大改革自主權,探索建設自由貿易港”——這是兩層意思,不是自貿港也並不阻礙深化改革、擴大開放,可以推進自貿區深化改革創新。

重慶市商務委也在上述答複中表示,重慶自試區建設尚處於起步階段,下一步將切實用好中央賦予自貿區的更大自主權,加快具有內陸開放特點、適應市場主體需求的政策創新和制度建設,打造自貿區升級版,成為內陸自貿區高標準高水平建設典範。

四川省自貿辦也提出,2018年,四川自貿區將提升到2.0版,推動第二批省級管理權限下放,探索市場準入負面清單制度,爭取本外幣賬戶管理體系試點,探索多式聯運“一單制”、科技金融服務新模式等。

事實上,參加雙流自貿區座談會的專家也談到,目前自貿區試驗存在一些問題,與設立初衷存在差距。自貿區目前主要進展在於投資便利化上,其他方面還有待加強。自貿區建設需要繼續推進體制機制的創新。

佟家棟在上述雙流自貿區座談會上提出建議,在自貿區範圍內的海關特殊監管區設立自貿港,施行典型自貿港政策體系,以貿易自由化倒逼改革;而在自貿區非海關監管區則繼續深化改革,完善市場經濟體制。

重慶市商務委也表示,重慶已建議中央允許內陸自貿區四至範圍內的綜合保稅區和保稅港區,試行自由貿易港政策,並做好承接的準備工作。

改革開放40年,這三個省份經濟增長超400倍

改革開放40年來,我國經濟社會發生翻天覆地的變化。不過不同地方,經濟發展的速度也有所不同。

第一財經記者統計顯示,從1978年到2017年,福建、廣東和浙江三個東南沿海省份經濟增長超過了400倍,改革開放紅利在這些地方身上體現最多。另外,憑借近十年的快速增長,西部的貴州等地增速也位居前列。

福建“愛拼才會贏”

這其中,增速最快的是東部沿海地區中山地最多、平原最少的省份福建,1978年以來GDP增長了485.6倍,高居第一。在全國的排名也從第23位上升至第10位,是位次上升最多的省份。

廈門大學經濟學系副教授丁長發對第一財經分析,福建經濟增長最快,其中一大原因是基數較低。計劃經濟時代,福建由於地處海防牽線,重工業、大項目布局相當之少,鐵路等基礎交通設施十分落後,是中央投資在地方布局最少的地方。基數小,所以就有明顯的追趕效應,增長的倍數也就多。

另一方面,改革開放以來,福建抓住了僑、臺、海這三大優勢,充分運用中央給的先行政策,發展起來。比如首批四大經濟特區中,廈門位列其中。福州也成為首批沿海開放城市之一。早期臺資企業也大量布局福建。這些都推動了福建與廣東一道,走在對外開放的前列。

“福建人自己也很努力。”丁長發說,福建人經商意識濃厚,也敢於冒險和打拼,比如閩南人強調的“愛拼才會贏”精神,在發展民營經上得到了充分體現。這其中,泉州是福建著名僑鄉,也是福建民營經濟最為發達的地區,連續多年經濟總量位居福建省首位,轄下的晉江誕生了著名的“晉江模式”。

另一方面,在2008年金融危機之後,交通基礎設施相對滯後的福建大力推進基礎設施建設,成為我國第一個所有地級市都通高鐵的省份,在市市通高鐵的同時,還實現了縣縣通高速。在基礎設施大規模改善的情況下,福建大大拓展了沿海港口的經濟腹地,提高了輻射半徑,同時各種生產要素重新聚集,經濟增長也不斷加快,人均GDP甚至超過了廣東,成為金融危機後東部沿海發展最快的地區。

在GDP總量增速位居第一的同時,1978年以來,福建人均GDP增長了271倍,在各省份中也位居榜首。

東南沿海民營經濟貢獻大

在福建之後,鄰省廣東以482.6倍的增長率位居第二。廣東是我國改革開放的最前沿,改革開放以後,廣東依靠毗鄰港澳和僑鄉的優勢,經濟率先崛起。另外,在首批四大經濟特區中,廣東就占了三個,其中深圳從昔日的小漁村,發展成目前中國內地經濟第三城。

廣東省統計局副局長朱遂文日前在華南農業大學舉行的廣東經濟形勢報告會上介紹,1978年改革開放至今廣東經濟發展取得的成績斐然。數據顯示,1978年至今,廣東生產總值年均增長12.6%,比同期全國平均增速快3.1個百分點,比世界平均增速快9.7個百分點,經濟總量連續29年位居全國第一。

40年來,廣東經濟高速發展,經濟總量先後在1998年超越新加坡、2003年超越中國香港地區、2007年超越中國臺灣地區。若按照去年的平均匯率計算,2017年廣東GDP折合美元達到13312億美元,進一步逼近“亞洲四小龍”中經濟總量最大的韓國。

增長超過400倍的還有浙江。計劃經濟時代,浙江也處於海防前線,重工業和大項目在浙江的布局也很少。因此,1978年,浙江的GDP僅為江蘇的一半,僅位列全國第五。

丁長發說,浙江的文化底蘊深厚,經商氛圍最為濃厚,所以改革開放後,這種商業氛圍優勢很快顯現出來。浙江是目前我國民營經濟最為發達、縣域經濟最好,城鄉差距最小的地方。

從位次的變化來看,相比1978年,閩粵浙三省的位次都大幅提升,其中福建從第23上升至第10,上升了13位;廣東從第5上升至第1,上升了4位;浙江從第12上升至第4,上升了8位。

閩粵浙成為改革開放以後增長最快的省份,有諸多相似的因素。廣東體改研究會副會長彭澎對第一財經記者說,這三個地方都是山地較多,平地較少的地方,人均耕地較少,很多人為了生存,就只能經商,商業氛圍濃厚。另外,這些地方原有的國企較少,計劃經濟時代的沈澱少,原有體制機制的束縛也比較小。

相比之下,這些地方民間的力量比較強大,又有大量的港澳臺和海外僑胞資源,在改革開放後,擁抱全球化的過程中更快更方便。彭澎說,改革開放後,閩粵浙的經商傳統馬上被激活,原有的不利因素也變成了有利因素,與海外市場的聯系更緊密,經濟也隨之迅速崛起。

這三個省份之後,江蘇和山東的增長幅度位列第四、第五。其中江蘇從計劃經濟時代至今,名次一直都位居前列,大部分時間都在前三名內。也就是說,江蘇在改革開放之前,本身的基礎就比較好,改革開放之後,靠近上海的蘇南地區憑借外向型產業的發展,經濟也隨之高速發展。其中,領頭羊昆山是臺商投資集中區,曾以“筆記本電腦之城”聞名,高峰時期全球新上市的筆記本電腦每三臺就有一臺產自昆山。

貴州領跑中西部

除了前五個東部沿海發達省份之外,貴州、新疆、內蒙這三個西部省份改革開放以來的增速位列6到8位。可見新世紀以來,我國實施的西部大開發戰略已有明顯成效。

這其中,貴州是西部省份後發趕超的一個典型。在過去一段時間,貴州一直處於人均GDP倒數第一,是我國經濟社會發展最落後的地區之一。2010年10月26日,貴州召開史上第一次工業發展大會,推出“工業強省”戰略。同年12月26日,108家央企投資貴州47個項目,總投資達2929億元。有了央企的推動,貴州的投資駛上了快車道。2011年貴州固定資產投資達5100億元,增長60%。2012年固投達7809.05億元,比上年增長53.1%。

在工業強省的同時,近年來貴州強力推進大扶貧、大數據、大生態三大戰略行動。在大數據方面,順應大數據產業革命大潮,重點打造以大數據、高端電子信息制造和高端特色裝備制造為核心的現代產業集群和中國內陸重要的智能手機生產基地,最終搭建上下遊一體化的完整智能終端生態體系。

自2014年啟動大數據發展戰略以來,貴州在推動產業轉型發展、社會治理重構等方面取得了豐碩成果。目前,貴州已有大數據企業8900多家,產值超1100億元。每年有上萬名相關人才流入。

今年2月,中國內地的iCloud轉由雲上貴州運營。有專家預測,僅iCloud這一項業務,將為貴州每年帶來10億美元以上的穩定收入。 統計數據顯示,到目前,蘋果、高通、谷歌、微軟、阿里巴巴、騰訊、京東、富士康等200多個國內外知名企業的項目落戶貴州,投資總額超過了2400億元。同時,貴州本地還發展了白山雲、易鯨捷、數聯銘品、小艾機器人等大數據企業。

隨著經濟的高速增長,貴州在2015年擺脫了人均GDP墊底的位置。除了貴州之外,包括陜西、河南等的增速也比較快,在全國的位次,比如河南和陜西在全國位次都提升了4位。

貴州省社科院研究員茍以勇對第一財經分析,改革開放後,東部沿海地區率先發展,發展到一定程度之後,經濟增速也會有所降低,也就是說,經濟總量到了一定程度之後也會有一個邊際效應遞減的階段。這個時候東部沿海發達地區就進入到工業化、城鎮化的後期階段,進入到轉型升級和結構調整階段,增速也會隨之減緩。

相比之下,包括貴州在內的中西部很多地方仍處於工業化和城市化的初期、中期,仍處於爬坡階段。以貴州為例,前幾年貴州的交通基礎設施逐漸完善,在交通基礎設施改善後,東部產業轉移落地加速,房地產、物流、新興產業等剛起步,經濟處於爬坡階段,增速也比較快。

彭澎說,原來中西部一些後發的因素,現在卻變成了優勢,比如地價、勞動力等成本都比沿海大城市低,在沿海大城市的高昂成本之下,很多人才、勞動力也會考慮性價比,留在中西部就近就業。

茍以勇說,貴州等地增速較快,一方面是地方政府準確地把握了政策和時機,抓住了發展的機遇。在大力改善交通基礎設施的同時,又抓住了東部沿海產業轉移的機會,抓住了產業發展的規律。比如貴州不光抓住了產業轉移的機會,還適時抓住了大數據發展的機會,同時大力發展煙酒茶、旅遊等產業。

數據顯示,2017年貴州旅遊業延續“井噴式”增長。全省旅遊總人數7.44億人次,比上年增長40.0%;旅遊總收入7116.81億元,增長41.6%。

另一方面,包括貴州在內的不少中西部地區原有的基數比較低,因此一旦發展起來,經濟增速就會顯得比較快。而一旦發展到一定程度,增速也會隨之減緩。“不過總體來看,中西部不少地區的發展潛力還是很大的,未來仍會保持較快的增長勢頭。”茍以勇說。

河南大學中原發展研究院院長耿明齋教授對第一財經分析,河南人口規模很大,城鎮化水平又相對滯後,到2017年才剛突破50%,比全國低了8個百分點。城鎮化滯後,這也意味著發展潛力很大,目前河南處在高速城鎮化的階段。

表:改革開放以來各省份增長倍數(GDP單位:億元)

養老金中央調劑制度7月1日實施,離退休人數多的省份多拿錢

在千呼萬喚之中,養老保險基金中央調劑制度於6月13日上午正式亮相。由於中央調劑金采取人均定額的方式進行撥付,也就意味著離退休人員多的省份將獲得更多的調劑金。

國務院在6月11日已經召開了企業職工基本養老保險基金中央調劑制度貫徹實施工作會議。國務院總理李克強作出重要批示,建立企業職工基本養老保險基金中央調劑制度,對於增強基本養老保險制度可持續性、均衡地區間養老保險基金負擔、促進實現廣大人民群眾基本養老保險權益公平共享具有重要意義。

《國務院關於建立企業職工基本養老保險基金中央調劑制度的通知》(下稱通知)於13日正式印發,規定了中央調劑基金籌集和撥付的規則。

中央調劑基金籌集上,通知規定,中央調劑基金由各省份養老保險基金上解的資金構成。按照各省份職工平均工資的90%和在職應參保人數作為計算上解額的基數,上解比例從3%起步,逐步提高。

中國宏觀經濟研究院副研究員關博表示,采取統計部門提供的城鎮非私營單位和私營單位就業人員加權平均工資為基數來上解中央調劑金,比按照基金收入的已定比例來收取,更具有公平性。同時,由於養老金的發放也是按照社平工資來計算的,撥付以社平工資為基數也體現了兩者的一致性。

通知指出,各省份在職應參保人數,暫以在職參保人數和國家統計局公布的企業就業人數二者的平均值為基數核定。將來條件成熟時,以覆蓋常住人口的全民參保計劃數據為基礎確定在職應參保人數。

中央調劑金基金撥付的重要原則是實行以收定支,文件規定,當年籌集的資金全部撥付地方。

在具體的撥付方式上,中央調劑基金按照人均定額撥付,根據人力資源社會保障部、財政部核定的各省份離退休人數確定撥付資金數額。

計算公式為,某省份撥付額=核定的某省份離退休人數×全國人均撥付額。其中:全國人均撥付額=籌集的中央調劑基金/核定的全國離退休人數。

從撥付辦法可以看出,離退休人員多的省份將獲得更多的中央調劑金。關博表示,現在一些地區出現養老保險基金失衡狀態的重要原因是人口老齡化,撫養比的問題較為突出。按照人均定額撥付能在一定程度上平衡地區之間的養老金責任。

以黑龍江為例,這是我國首個養老金結余為負的省份。

根據人社部此前發布的《中國社會保險發展年度報告2016》,黑龍江2016年的企業職工養老保險基金當期收不抵支320億元。加上2015年的累計結余88億元, 2016年的累計結余為-232億元。

黑龍江養老金收不抵支因素很多,其中就包括參保人員結構的變化。

統計公報顯示,2017年黑龍江全省參加企業職工基本養老保險1091.4萬人,其中在崗職工參保607.4萬人,離退休參保484.0萬人。而在2014年年末,黑龍江職工參保590.9萬人,離退休參保420.0萬人。

也就是說,5年間,黑龍江參保人員結構發生了變化,離退休參保人員增加了64萬人,在崗職工參保增加了16.5萬人,遠遠少於離退休參保人員增加數量。

養老金中央調劑制度在均衡地區負擔上被寄予厚望,業內也曾預期在中央調劑金的使用上,一些養老金發放困難的地區會獲得更多的傾斜,但從現在的制度設計來看,這一預期並沒有實現。

雖然東北等地退休人員較多,但像上海、江蘇等經濟發達地區,退休人員也排在全國前列。按照文件規定,在中央調劑金的撥付上,對於發達和欠發達地區是一視同仁,均以離退休人人員的數量為撥付的主要指標。

通知也明確規定,現行中央財政補助政策和補助方式保持不變。中央政府在下達中央財政補助資金和撥付中央調劑基金後,各省份養老保險基金缺口由地方政府承擔。省級政府要切實承擔確保基本養老金按時足額發放和彌補養老保險基金缺口的主體責任。

基本養老金中央調劑制度是一種過渡性制度,它將為實現真正意義上的全國統籌鋪路。

中國勞動和社會保障科學研究院院長金維剛在6月9日舉行的首屆全國養老金高峰論壇上表示,我國的養老保險制度是從低統籌層次開始發展的,因此目前養老保險制度出現了地方政策標準不統一、基金管理不統一、信息系統沒聯通的問題,因此必須要加快推進全國統籌。

金維剛主張,實行全國統籌有利於在全國範圍內實現政策法規、管理體制、信息系統的統一、增強城鎮職工基本養老保險基金的抗風險能力、解決或者緩解部分困難地區的矛盾、適當降低企業年金基本保險費率、為促進企業年金的發展創造條件。

通知對養老保險基金中央調劑制度提出的基本原則是,國家統一制定職工基本養老保險政策,逐步統一繳費比例、繳費基數核定辦法、待遇計發和調整辦法等,最終實現養老保險各項政策全國統一。同時也對人力資源社會保障部、財政部提出要求,抓緊制定養老保險全國統籌的時間表、路線圖。

上半年居民收入榜:9省份超全國均線,內蒙古重慶領跑中西部

國家統計局發布的數據顯示,2018年上半年,全國居民人均可支配收入14063元,比上年同期名義增長8.7%,扣除價格因素,實際增長6.6%。

各省份之間的差別也很大。上半年,有9個省份的居民人均可支配收入超過全國平均水平,且全部來自東部沿海地區;有4個省份超過2萬元大關,分別是上海、北京、浙江和天津。但還有7個省份低於1萬元,全部來自西部省份。

9省份超全國平均水平

人均可支配收入,指的是居民家庭全部收入中能用於安排家庭日常生活的部分,是反映一個地區居民收入水平和城市經濟發展水平的重要指標,是了解居民生活變化情況的基礎。

數據顯示,上海和北京兩大直轄市的居民人均可支配收入首次在上半年突破了3萬元大關,在全國遙遙領先。上海和北京作為強一線城市,現代服務業最為發達,金融、互聯網、科技研究等幾大收入最高的行業在這兩市最為集中,居民收入自然也最高。

浙江以2.4萬元位居第三,領先第四的天津3000多元,優勢相當明顯。值得註意的是,天津作為城市經濟體,城鎮化率已經高達83%,而浙江作為省域經濟體,還有大量的農村地帶和農業人口,城鎮化率也比天津低了15個百分點,因此浙江居民人均可支配收入大幅領先天津,高居全國第三,頗為難得。

“浙江最大的特色就是縣域經濟特別發達,每個縣、鎮都有自己的產業集群,產業競爭力很強,城鄉之間的差距小。”廈門大學經濟學系副教授丁長發對第一財經記者分析,改革開放後,浙江最早實行省直管縣,是我國市場化程度最高、民營經濟最為發達的地區。

來自溫州、從事皮具行業的陳先生表示,浙江因為山多地少,人均耕地面積較小,再加上靠海,所以很多人走出浙江,到省外甚至國外各地經商。這種情況下,浙江的商業氛圍十分濃厚。

雖然此次是天津首次半年突破2萬元大關,不過天津上半年居民人均可支配收入名義增速只有6.6%,這主要與今年上半年天津經濟增速較慢有關。數據顯示,今年一季度,天津市的經濟增速僅為1.9%,上半年則回升至3.4%。

江蘇、廣東和福建這三個東南沿海省份分列5~7位,居民人均可支配收入介於1.7萬~2萬之間,相互之間差距較小。這三省雖然與浙江有一定差距,但由於民營經濟比較發達,民間資本較為活躍,城鎮化率較高,因此收入水平依然大幅高出全國平均水平。

相對而言,第三經濟大省山東的居民人均可支配收入雖然也高於全國平均水平,但與浙蘇粵閩等東南沿海省份還有較大的距離,甚至還低於東北省份遼寧。

原因在於,從產業結構上看,山東的能源重化產業占據較大比重。這些年山東轉型升級步伐較慢,目前能源原材料之類的基礎工業占比仍很高,高新技術產業占比明顯不足。

此外,一般情況下,城鎮化率越高、城市經濟體越大的地方,人均收入也會越高,反之亦然。由於山東的城鎮化率較其他東南沿海省份低,這也在很大程度上影響了收入水平。

西部7省份低於1萬元

工業化和城鎮化水平,往往決定了一個地區的收入水平,這一點在內蒙古、重慶、湖北等幾個省份中頗為明顯。

數據顯示,上半年重慶和內蒙古的居民人均可支配收入都超過了1.3萬元,分列第10、11位,在中西部各省份中領跑,湖北也達到了12541元,在中西部省份中位列第三。

值得註意的是,重慶和湖北省省會武漢是我國重要的工業基地,汽車、電子等產業十分突出,而內蒙古近年來的工業化發展步伐也非常迅速。

在工業化的帶動下,這三地的城鎮化水平也領跑中西部。數據顯示,去年重慶的城鎮化率已經達到了64.08%,位列全國第9,超過了山東,僅比東部發達省份福建低0.82個百分點。內蒙古和湖北的城鎮化率分別達到62%和59.3%,超過了全國平均水平。

中部地區的安徽和湖南同樣得益於工業化和城鎮化的快速發展,居民收入位居上半區。

例如,在安徽合肥,隨著近幾年長三角、珠三角的土地、勞動力等成本大幅上升,合肥利用自身在成本等方面的優勢,在其原有的家電產業基礎上,承接了大量原來在長三角和珠三角的家電產業落戶,一舉發展成為全國最大的家電制造業基地,區域經濟也實現高速發展。

湖南長沙這幾年在裝備制造業、文化產業、醫藥、汽車等領域做出了相當大的貢獻。以裝備制造業為例,近年來長沙湧現出了三一重工、中聯、山河智能等在國內響當當的裝備制造企業。

而在榜尾端,有7個省份上半年居民人均可支配收入低於1萬元,這些省份全部來自西部地區。

貴州省社科院研究員茍以勇對第一財經記者分析,中國的區域經濟發展由東到西呈現了梯次推進、梯度發展的格局,沿海地區已經從工業化中期向後期轉變,但西部地區還處於工業化初期階段,基礎仍十分薄弱,需要加快工業化和城鎮化水平。

以貴州為例,貴州在2010年10月推出“工業強省”戰略,同年12月,108家央企投資貴州47個項目,總投資達2929億元。同時,近年來貴州強力推進大扶貧、大數據、大生態三大戰略行動。截至上半年,貴州已經連續30個季度經濟增速保持全國前三位。在經濟快速增長的同時,人均收入也節節攀升,今年上半年貴州居民人均可支配收入名義增速達到了10.7%。

因此,未來要提高西部地區的人均收入,仍需加大中央財政的轉移支付和資金投入,加快補齊西部地區經濟發展的短板。茍以勇說,當前西部地區的基礎設施欠賬仍然很多,只有先解決好基礎設施短板問題,才能談產業發展問題。

在居民人均可支配收入名義增速方面,上半年西藏、貴州增速都超過了10%,雲南、安徽分列三、四位。這幾個省份近年來經濟快速發展,帶動收入增長較快。另一方面,大部分中西部地區的收入基數較低,雖然收入增幅較高,但在絕對數方面與東部發達地區之間的差距仍很大。

在榜尾端,有7個省份上半年收入名義增速低於8%,絕大多數來自東北、華北、西北地區。這些地方的能源重化產業比重較大,近幾年經濟下行壓力較大,居民收入也受到不小的影響。

021-22002972或021-22002335;[email protected]

責編:楊小剛

Next Page