- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

得益於三星召回?iPhone第三季在美份額升至40.5%

12月8日消息,市場研究公司Kantar Worldpanel公布最新的季度報告稱,蘋果公司iPhone手機在第三季度美國智能手機銷售市場上所占份額上升至40.5%,同比增長7個百分點。雖然Android仍然是美國主要的操作系統,占智能手機銷量的57.9%,但最新數據顯示這已經是連續第五年同比下降。

Kantar Worldpanel分析師表示,他們確信新款iPhone“去掉耳機插孔對美國消費者來說已被證明不是個問題”。在美國市場上,iPhone 7是最暢銷的智能手機,其後則依次是iPhone 6S、三星Galaxy S7和iPhone 7 Plus。

谷歌新款Pixel智能手機開售到Kantar Worldpanel報告的截止時間(10月底)只有幾天時間,但Kantar Worldpanel在其報告中也提供了相關數據,而且從數據上來看,這種手機的銷售量可與微軟和華為的美國總銷量相媲美。報告稱:“谷歌在美國智能手機銷售市場上所占份額達0.5%,這是一種很強勁的表現,原因是Pixel從10月20日才開始廣泛有售。在如此之短的時間里,谷歌所占份額就達到了與華為和微軟等老牌品牌持平的水平,它們占據的市場份額也是0.5%。”

就華為而言,由於該公司在美國市場上更多地以“榮耀”(Honor)品牌出售智能手機的緣故,上述數據是可以理解的。而就微軟來說,這種表現則意味著該公司已經放棄了從事智能手機業務的努力。

Kantar Worldpanel的消費者觀察總監Lauren Guenveur說:“雖然Android在擁有設備的原始數量方面占據主導地位,但蘋果仍然是世界上最理想的智能手機品牌。”

但是值得一提的是, 盡管蘋果公司已開始出售新款iPhone 7手機,但中國城市地區的iPhone銷售量仍同比下降。由於面臨OPPO等本土廠商的競爭壓力,蘋果公司第三季度在中國市場上所占份額下降至17.1%,去年同期為22.5%。

前三季退保金猛增4倍 前海人壽資金壓力虛實

退保規模急劇擴大,資金彈藥庫萬能險被叫停……多事之秋的保險新貴前海人壽保險股份有限公司(下稱“前海人壽”,似乎正在進入腹背受敵的窘境。

公開數據顯示,2016年前9個月,前海人壽退保金共計達62.9億元,在同期保費收入中的占比高達7.8%,金額更是相當於2012年到2015年四年總和的約3.6倍。同樣依靠萬能險驅動的華夏人壽,同期保費收入約為前海人壽的兩倍,但退保金額卻僅為其7%左右。

退保金大規模增長的同時,前海人壽的萬能險保費收入卻在下降。公開數據顯示,今年二、三季度,前海人壽萬能險保費分別僅為108億元、185億元,而一季度卻高達328.3億元。更為嚴峻的是,監管近期叫停其萬能險,這將對其形成巨大的資金壓力。

“資金就像水龍頭,現在不但沒有增加,可能還會減少,如果遇上集中退保,將會產生非常大的壓力。”業內人士認為,萬能險被叫停,對前海人壽流動性將會產生很大影響,但從其資產結構來看,即便情況較預想差,也尚可應對。

前三季退保金猛增

保監會12月5日下發監管函,對萬能險業務經營存在問題,且整改不到位的前海人壽,采取停止開展萬能險新業務的監管措施。次日,對於幾只萬能險產品出現集中退保的問題,前海人壽回應稱,這一問題並不存在。

根據保監會歷年統計數據,2012年至2016年9月,前海人壽的保費收入分別為2.72億元、144億元、348億元、779億元、793億元,除了2012年之外,其他幾個年度前海人壽萬能險保費收入分別為139億元、314億元、605.5億元、638億元。

由於缺乏相關信息披露,前海人壽近期是否出現集中退保尚不得而知。但毫無疑問的是,其退保金爆發式增長,卻是這家保險新貴難以回避的事實,而2016年表現尤為明顯。

2012年初成立之後的近三年時間里,前海人壽不但退保一直較為穩定,且規模極小。年報披露信息顯示,2012年~2013年,前海人壽退保金金額分別只有5973萬元、5845萬元。2014年雖然有所增加,但也只有1.84億元,三年合計退保金僅約3.02億元。

與飛速增長的保費收入相比,如此規模的退保金額幾乎可以忽略不計。在此期間,退保金額僅相當於其同期保費收入的22%、0.41%、0.54%左右。

進入2015年之後,在萬能險等新險種的推動下,前海人壽保費收入繼續狂飆突進式的猛增,其退保金規模也開始大踏步上升。2015年年報顯示,當年全年該公司退保金金額總計14.37元,達到此前三年退保金總和的4.76倍。但此時其萬能險銷售仍爆發式增長,上述退保並未對其形成明顯壓力。

2016年以來,前海人壽的退保金規模,不但沒有減少,反而以此前數倍的速度增長。數據顯示,今年前9個月,前海人壽實現規模保費收入792.7億元,同比增長43.17%,其中傳統壽險保費收入164億元,同比增長35.15%;萬能險保費收入621.4億元,同比增長45.54%。

而前海人壽三季報顯示,截至2016年9月底,該公司退保金規模已經高達62.9億元,在同期保費收入、萬能險保費收入(萬能險為主的保護新增投資繳費)中的占比達7.8%、10%左右,不僅達到2015年全年的4倍以上,而且是此前四年退保金總和的3.6倍左右。

不僅如此,前海人壽上述退保金規模,無論是絕對值,還是增速,都明顯高於同樣以萬能險實現快速擴張的險企。數據顯示,今年前三季度,華夏人壽退保金規模僅為4.49億元,在同期全部保費收入中的占比僅約為0.28%,在保戶新增投資繳費中的占比,也僅為0.37%左右。安邦人壽同期退保金雖然高達205億元,但在保費收入中的占比約為6.9%,亦低於前海人壽。

從保費收入來看,華夏人壽明顯高於前海人壽。今年前9個月,華夏人壽保費收入合計約1593億元,原保險保費、保戶新增投資交費分別為370億元、1223億元,為前海人壽的兩倍以上,但前者的退保金僅為後者的7%左右。而在同期,安邦人壽保費收入共計2908億元,亦為前海人壽的3.6倍以上。

腹背受敵

退保規模急劇增加,保費收入主要來源的萬能險銷售卻在下降,直至近期被監管叫停,資金彈藥庫受制,對於前海人壽來說,如今可能正面臨著腹背受敵的窘境。

不過,與同行業平均水平相比,前海人壽的退保率並不是最高的,甚至處於較低水平。公開信息顯示,2014年,全國壽險公司退保金額3230.9億元,同比增長69.5%,退保率為5.71%;2015年有數據可查的64家壽險公司的退保金合計約4004.37億元,退保率約為4%。

廣東金融學院保險系主任羅向名告訴《第一財經日報》記者,全行業平均退保率在5%上下波動,但部分險企的退保率遠高於行業平均水平。年報披露信息顯示,2015年,中國人壽退保率為5.55%,新華保險退保率則為9.3%,而2014年,新華保險當期確認已賺保費1093億元,但退保金額卻達到了490億元。

“大規模退保對保險公司來說是有問題的,跟銀行發生擠兌是一樣的,會對現金流產生很大影響。”上海師範大學投資與保險系副教授黃建中對《第一財經日報》記者稱,退保也要看具體情況,需要進行縱向比較,如果退保率較高,但一直保持平穩,問題可能不大,但如果突然大幅增加,而且持續上升,則會對險企流動性產生顯著沖擊。

2016年,前海人壽不但退保金快速增長,而且持續上升。根據前海人壽披露,今年一季度末,其退保金為21.67億元,二季度末則為30.41億元,三季度末退保則為62.9億元。據此計算,其二、三兩個季度的退保金分別為8.74億元、32.49億元,其中三季度增長尤為明顯。

退保金突然大幅增加的同時,前海人壽的萬能險保費收入卻在顯著回落。一季報數據顯示,今年一季度末,前海人壽萬能險規模保費收入328.3億元,同比增長120.45%,二季度、三季度末分別為436.03億元、621.4億元,同比增長64.86%、45.44%。二、三兩個季度,萬能險保費收入不但增速逐季大幅下滑,收入規模也只完成約108億元、185億元。

“突然出現大規模退保,基本上有兩種情況,一種是產品設計存在問題,引發短期退保糾紛;一種是產品設計過於激進,承諾回報、收益過高,但在長期低利率的環境下,最終收益未達預期,引起投資者退保。”羅向名說,如果只是某個時點出現大規模退保,並不能說明太大的問題。

而問題也正在於此。一方面,萬能險保費收入持續下滑,直至近期被監管叫停,另一方面卻是退保持續上升。羅向名、黃建中均認為,萬能險等理財性質的短期產品,對激進的中小險企來說,就如同“水龍頭”一樣,如果水龍頭越來越大,在長期低利率的環境下,前期投資必然會增值不少,收益自然可以覆蓋資金成本,足以吸引更多資金,但目前,投資收益並不太理想,而萬能險被叫停,等於自來水全部斷掉,將會對相關險企產生極大的資金壓力。

對前海人壽來說,已然開始面臨這樣的窘境。一季度是保險銷售的旺季,萬能險被叫停之後,明年前海人壽將錯失產品銷售高峰期,大大降低籌集資金的能力;而另一方面,未來其將面臨更為集中的退保壓力。此外,中金公司此前在一份研報中分析,國內萬能險保單實際持有期限為12個月左右,而今年一季度,正是前海人壽萬能險銷售最多之時。在資金來源減少的情況下,其資金必將更為緊張。

資金壓力幾何

現金流最重要的來源被掐斷,退保金額急劇上升,如何維持流動性,並應對各種可能出現的資金需求,似乎已成為擺在前海人壽面前的迫切問題。

前海人壽10月30日披露的償付能力充足率報告顯示,截至三季度末,其凈現金流為185億元,好於二季度末的91億元,現金流狀況有改善的跡象。而2015年,其經營、投資產生的凈現金僅為38億元左右,籌資產生了109億元凈現金流。

資產結構方面亦有改善。三季報顯示,截至2016年9月底,前海人壽總資產為2296億元,其中貨幣資金388億元,定期存款276億元,兩項合計達664億元,以公允價值計入當期損益的金融資產298億元,可供出售金融資產282億元,合計580億元,長期股權投資333億元,投資性房地產102億元。

前海人壽方面認為,截至該季末,其流動性指標保持在合理安全的範圍,具備較強的抵禦流動性風險的能力,並用現金流壓力測試的方法對未來三年的現金流進行評估,綜合現金流壓力測試結果和流動性指標來看,未來各期現金流均為凈流入,資產流入有較強的持續性,且會根據預期可能出現集中退保及賠付情況做好流動性風險管理措施,整體未來三年的流動性風險較小。

但情況突變,上述結論是否成立有待觀察。問題的關鍵在於,萬能險被叫停,對前海人壽的影響究竟有多大,以及停止時間的長短。保監會12月5日叫停前海人壽萬能險業務後,隨即又派出檢查組,入駐前海人壽、恒大人壽檢查公司治理、財務、資金運用等問題。上述人士認為,目前核查內容、情況尚不清楚,如果存在違規、或違規較為嚴重,不排除影響前海人壽現金流的可能。

“前幾天傳言前海人壽萬能險出現集中退保,雖然後來否認了,但這也可以看出是一種動向。”黃建中說,近期前海人壽舉牌股票出現較大幅度下跌,而且目前監管收緊,可能都會對投資者產生顯著影響。在此情況下,對於集中退保不得不防。

黃建中稱,影響雖然很大,但並非沒有辦法,如果手持現金不足,需要組織資金急救,還可以拋售部分舉牌的股票籌集資金。前海人壽舉牌的股票限售期已滿,若無特別承諾,隨時可以減持。此外,若能找到資金,情況緊急時,也可以通過增資的方式籌集資金。目前,前海人壽除了所持萬科7.35億股,市值約180億元以外,其他持股超過5%的股票,市值總額也接近200億元,並且還有不少持股比例在5%以下的股票投資。

根據前海人壽2016年三季報,當季末其總負債為2029億元,而上述四項流動性較強的資產、資金總額就超過1200億元,接近於總負債的60%。

羅向名認為,萬能險被停,意味著現金流最大的水龍頭關掉了,確實會對流動性產生很大影響,但大規模退保不太可能。如果提前退保,保戶是有損失的,除非實際收益大幅下滑,因此集中退保出現的可能性不會太大,前海人壽也具備應對風險的能力。

前三季消費金融放貸逾千億 不良率4% 業內稱8%仍在合理區間

近日,銀監會非銀部副主任毛宛苑在2016年第二屆中國消費金融論壇上表示,2016年10月已經批準開業的消費金融企業為16家,有3家批於籌備,還有3家在審核之中。與去年相比,今年消費金融企業新增6家。

“2016年前三季度消費金融公司累計發放消費貸款1127.59億元,累計服務客戶數超過1568萬人,5000元以下的貸款筆數占整個貸款筆數60%。”毛宛苑稱,整個行業呈現出線上線下相結合,業務下沈的特點。

小單、線上線下相結合

2009年7月,中國證監會正式發布《消費金融公司試點管理辦法》,該辦法明確規定了消費金融公司的業務範圍和成立條件,預示消費金融公司作為一支新生力量登上我國信貸市場的舞臺。2010年,三家消費金融公司獲批籌建,分別是北銀消費金融公司、中銀消費金融公司和四川錦消費金融租賃公司。截至目前,已經獲批開業的消費金融公司已達16家。

毛宛苑稱,2016年消費金融呈現新特征:小單、線下線上相結合。

毛宛苑表示,消費金融真正踐行了普惠金融,2016年前三季度行業累計發放消費貸款1127.59億元,累計服務客戶數超過1568萬人,5000元以下的貸款筆數是整個貸款筆數60%。

在擴大金融服務的覆蓋面上,各家消費金融公司不斷將產品和服務向三四線城市下沈,拓展城鄉金融服務的廣度和深度。同時手機APP、網上直銷、電子商務平臺等渠道有利於構建線下網點和線上相結合。

“當前中低收入群體信用信息相對缺乏,難以整合,導致消費金融公司存在產品定價難、信用風險管控難的問題。”毛宛苑認為,傳統信用風險難題尚未有效解決,消費金融信貸要建立在個人信用評價之上。國外經驗表明,完善制度在金融發展過程中起著至關重要的作用。

“欺詐風險有上升趨勢。”由於社會對小額失信的懲戒力度不夠,近兩年來消費金融欺詐風險有所上升。此外,機構間信息不對稱,同一客戶多次信貸加速風險疊加,這也是行業發展的難點,毛宛苑表示。

不良率的合理區間是多少?

12月中旬,毛宛苑曾表示,截至三季度末,中國消費金融公司行業資產總額1077.23億元,貸款余額970.29億元,平均不良貸款率4.11%。與今年三季度商業銀行不良率1.76%相比,消費金融公司的不良率數值偏高。

“這個行業所面對的是中低收入者客群,行業風險必然比傳統銀行高。”興業消費金融公司總經理助理李文捷說。

他認為,5%-8%的不良率是消費金融行業正常的風險水平,但這個數字不是絕對的。這兩年行業處在正在起步的階段,“讓子彈飛”階段的風險水平並不能代表真正的行業風險水平。

中銀消費金融公司風險部總監李驍持有同樣的觀點。他稱,不良率其實只是受到各種因素影響的時點性的指標,並不能夠真實地反映出一家機構的風險狀況的好壞。

“所以在中銀消費金融公司內部,不良率的時點指標只是參考性的指標,我們更多是關註資產質量的變化狀況,它是不是向好的態勢,是不是維持在可容忍的範圍之內。”李驍稱。

李驍還稱,中銀消費金融公司的不良率、ROE水平都比同行業水平好。與中國銀行相比,中銀消費金融公司的ROE較高。據第一財經記者了解,截至2016年9月末,中銀消費金融公司不良率為3.29%,ROE為32.7%。

三類玩家

目前我國的消費金融市場,除去主要由商業銀行掌握的房貸和車貸外,主要由三部分構成:持牌的消費金融公司,互聯網消費金融體系,P2P、小貸公司和線下貸款中介公司。

持牌的消費金融公司由於其專業性和正規性(納入監管)處在塔尖位置,能夠專註圍繞消費者開發具有特征的消費金融產品,多年開展消費金融的經驗逐漸形成了較為安全的風險管理體系和業務流程控制體系。

互聯網消費金融體系主要依托電商平臺向消費者提供消費金融服務,如電商平臺設立的類信用卡產品(京東白條、花唄等)和主要面向年輕群體並向他們提供分期購物、取現和充值等服務的消費金融產品(分期樂、人人分期)。

P2P、小貸公司和線下貸款中介公司在消費金融市場上為數眾多,它們屬於民間借款的範疇,為不能夠在銀行和傳統金融機構貸款的個人或者是中小企業提供小額貸款資金。

“P2P、小貸公司和線下貸款中介公司的存在一定程度上促進了金融資源的配置,但是目前還有利於監管之外,並無合法營運牌照”,一位從業人員稱,當經營出現問題時就往往出現“跑路”的現象,這對消費金融行業安全構成了威脅。

由清華大學中國與世界經濟研究中心主編的《2016年中國消費信貸市場研究》稱,中國目前的消費市場大致分為官方核準可監管的消費信貸市場和未經官方批準監管的消費信貸市場。

報告顯示,在官方核準可監管的消費信貸市場中,截止到2015年末,消費金融公司資產總額達到637.95億元。在未經官方核準的消費信貸市場中,截至2016年9月,全國小貸公司貸款余額為9293億;截至今年10月底,P2P網貸行業貸款余額為7486.72億,並預計今年年底網貸貸款余額8000億。

2016年前三季我國金融租賃行業盈利182億

12月29日,銀監會非銀部主任毛宛苑在銀行業例行發布會上披露,今年前三季度,我國金融租賃行業實現盈利182.25億元,行業不良率為0.93%,撥備覆蓋率251.23%,資本充足率12.91%。

截至目前已開業的金融租賃公司為56家,另有7家處於籌備期,毛宛苑稱。

2016年是金融租賃行業大爆發的一年。

根據銀監會此前材料,2015年末我國共開設了44家金融租賃公司,而按照銀監會最新數據來看,我國金融租賃公司數量已達56家。這意味著,僅僅今年一年就有12家金融租賃公司成立。

2007年,銀監會公布《金融租賃公司管理辦法》,啟動商業銀行設立金融租賃公司試點,標誌著我國金融租賃公司的開閘。

工銀租賃、建銀租賃、交銀租賃、招銀租賃、民生租賃為第一批銀行系金融租賃公司。

2014年銀監會再次修訂《金融租賃公司管理辦法》,把原來主要出資人的制度調整為發起人的制度,不再區分主要出資人和一般出資人。民間資本允許進入租賃行業。

2015年9月,國務院出臺了《關於促進金融租賃行業健康發展的指導意見》,明確了允許符合條件的金融租賃公司上市和發行優先股、次級債,豐富了金融租賃公司的資本補充渠道。

今年11月底毛宛苑發表署名文章稱,銀監會將在立法、稅收和監管方面推動金融租賃業的發展。

在立法方面,毛宛苑稱,銀監會最想推動的是金融租賃的立法建設,提高立法層級,解決當前金融租賃物面臨的租賃物資登記制度缺失、難以對抗善意第三人、租賃物取回成本高等問題。

在稅法方面,毛宛苑稱,銀監會正推進解決營改增過程中行業反映的共性問題,並與財稅等其他部門溝通,目的就是為外部環境創造更好的條件。

在監管方面,毛宛苑稱,我國將繼續研究適合金融租賃行業發展的資產分類辦法,加強對金融租賃行業的資產管理;並支持符合條件的金融租賃公司設立專業子公司,支持符合條件的公司發行二級資本債;並將研究推動金融租賃資產登記流轉平臺的建設以及金融租賃行業協會建設。

17 Jan 2017 - [紅猴分析] 莎莎國際(178)香港及澳門營運數據(至2017年度第三季)

(按一下下圖可放大)東芝2016財年前三季凈虧5325億日元

據新華社報道,東芝公司11日在未經過審計通過的情況下公布了2016財年(截至2017年3月31日)前三季度財務報表,由於在美國發展的核電業務出現巨虧,該公司凈虧損額達到5325.1億日元(1美元約合110日元),超過此前預計的4990億日元。

同時,這一額度也遠超2015年同期的4794.4億日元凈虧損額。具體來看,2016年4月至12月,東芝銷售額為3.85萬億日元,營業虧損額達到5762.8億日元。截至去年底,東芝陷入資不抵債困境,其資產凈值為負2256.9億日元,較此前預計的負1912億日元繼續惡化。

不過,由於對東芝在美核電業務的虧損額度存在異議,審計機構並未簽字通過上述財報。此前東芝已兩次推遲發布財報時間,若再推遲恐遭東京證券交易所除名。由於2015年爆發並持續發酵的連續會計造假醜聞,東芝目前被列在東證的觀察名單之中。該公司於上月向東證提交了改善內部控制計劃,但如果被判定不夠充分,東芝仍將面臨除名風險。

2015年12月,東芝通過美國核能子公司西屋電氣,斥資逾6000億日元從芝加哥橋梁鋼鐵公司手中收購斯通—韋伯斯特公司,後者從事核電站建設業務。但收購公司業務費用逐漸增加導致資產價值遠低於最初預計,加之在收購過程中可能存在新違規行為,東芝不斷下修公司業績。

今年3月29日,東芝表示2016財年凈虧損額或達到1.01萬億日元,將創日本非金融類企業歷年最大虧損額。同時,東芝宣布西屋電氣已決定申請適用《美國聯邦破產法》第11條,並已啟動相關程序。東芝在美核電業務正式宣告破產,西屋電氣將從東芝合並決算對象中剔除。為填補巨大虧空,東芝還將抓緊出售半導體業務。

行業回暖並購重組雙驅動 182家公司預計前三季凈利增長

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2017-08-17/1139252.html36家公司業績預增超1倍

根據資訊統計,在發布2017年前三季業績預告的230家公司中,預增的公司有77家,預減的公司10家,續盈的公司30家,續虧的12家,首虧的6家,扭虧的12家,略增的63家,略減的13家,不確定的7家。

整體來看,預喜的公司,即預計2017年前三季實現歸屬公司股東的凈利潤同比增長的公司(包括預增、續盈、扭虧、略增),有182家,占230家公司的約79%;預降的公司,即預計前三季凈利潤同比下降的公司(包括預減、續虧、首虧、略減),有41家,占比為18%。也就是說,在目前對2017年三季報業績進行預測的230家公司中,近八成公司前三季凈利潤同比將實現增長。

進一步看,在預計今年前三季業績增長的公司中,有36家公司預計凈利潤同比將增長1倍以上,其中有2家公司預計凈利潤同比增長幅度在10倍以上。在預計業績下降的公司中,預計今年三季報凈利潤降幅在100%以上的公司有7家。

從前三季凈利潤預增公司的分布行業看,預增公司較多的行業有:計算機、通信和其他電子設備制造業;化學原料和化學制品制造業;電氣機械和器材制造業等。

不過,目前發布前三季業績預告的公司主要是中小板公司,達169家。另外,創業板公司有14家,滬市公司40家,深圳主板公司僅7家。可見,目前業績預測情況更多反映了中小板公司的業績態勢。

兩因素助力業績增長

相關公司業績預告顯示,2016年以來,一些行業持續回暖,行業內許多上市公司受益於產品銷量的上升和價格上漲。如從事回收各種廢舊鋁資源,進行分選、加工、熔煉等工序,生產出再生鋁合金產品的怡球資源,預測2017年年初至三季度累計凈利潤為1.79億元,將實現扭虧為盈。主要原因是公司上下遊垂直效應的彰顯及有色金屬行情的複蘇。

從事IC等電子元器件的推廣、銷售及應用服務的力源信息,預測2017年前三季凈利潤同比將增長572.14%-599.73%。主要原因是,2017年度電子元器件行業產需旺盛及整合效應初現,帶來公司業績內生增長;同時,武漢帕太自2017年3月6日起開始並表,導致公司凈利潤較去年同期大幅上升。

從事高精度電子銅箔、各類覆銅板等電子基材和印制電路板的研發、生產和銷售的超華科技,預計2017年1-9月歸屬於上市公司股東的凈利潤變動幅度為683.49%至907.34%。原因主要是,國內銅箔、覆銅板等電子基材市場行情持續良好,公司收入穩定增長。

衛星石化預計2017年1-9月歸屬於上市公司股東的凈利潤同比增長565.26%至625.74%。主要原因是,報告期內生產裝置運行穩定,開工率高,下遊需求較好,產品銷量穩定。

主要從事維生素和皮革化學品等新型精細化工產品的研發、生產與銷售的兄弟科技,預計2017年1-9月凈利潤同比增長150%至180%。業績增長的原因主要系本期維生素產品市場行情較好,銷售利潤增長所致。

另一方面,並購重組對一些上市公司業績的推動非常明顯。有的上市公司通過實施重大資產重組公司主業發生了根本改變,如京藍科技預計2017年前三季凈利潤為1.1億元至1.5億元,而去年同期為虧損3188.24萬元。業績預增的重要原因是,預告期合並範圍擴大,新並購企業的凈利潤產生的影響。據了解,該公司2016年進行了戰略性調整和業務重心轉移,2017年報表範圍包含智慧生態板塊、清潔能源板塊、智慧雲科技板塊、孵化器板塊等。

也有上市公司通過資產轉讓使業績大幅提高。如豐華股份預測2017年前三季凈利潤為1.02億元至1.07億元之間,與上年同期相比大幅增加,同比增幅為1138.18%-1198.87%。業績增長的主要原因是,公司完成全資子公司北京沿海綠色家園世紀房地產開發有限公司100%股權轉讓手續,並收到受讓方轉讓款,計入下一報告期。

(聲明:文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。)

行業回暖並購重組雙驅動 182家公司預計前三季凈利增長

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2017-08-17/1139252.html36家公司業績預增超1倍

根據資訊統計,在發布2017年前三季業績預告的230家公司中,預增的公司有77家,預減的公司10家,續盈的公司30家,續虧的12家,首虧的6家,扭虧的12家,略增的63家,略減的13家,不確定的7家。

整體來看,預喜的公司,即預計2017年前三季實現歸屬公司股東的凈利潤同比增長的公司(包括預增、續盈、扭虧、略增),有182家,占230家公司的約79%;預降的公司,即預計前三季凈利潤同比下降的公司(包括預減、續虧、首虧、略減),有41家,占比為18%。也就是說,在目前對2017年三季報業績進行預測的230家公司中,近八成公司前三季凈利潤同比將實現增長。

進一步看,在預計今年前三季業績增長的公司中,有36家公司預計凈利潤同比將增長1倍以上,其中有2家公司預計凈利潤同比增長幅度在10倍以上。在預計業績下降的公司中,預計今年三季報凈利潤降幅在100%以上的公司有7家。

從前三季凈利潤預增公司的分布行業看,預增公司較多的行業有:計算機、通信和其他電子設備制造業;化學原料和化學制品制造業;電氣機械和器材制造業等。

不過,目前發布前三季業績預告的公司主要是中小板公司,達169家。另外,創業板公司有14家,滬市公司40家,深圳主板公司僅7家。可見,目前業績預測情況更多反映了中小板公司的業績態勢。

兩因素助力業績增長

相關公司業績預告顯示,2016年以來,一些行業持續回暖,行業內許多上市公司受益於產品銷量的上升和價格上漲。如從事回收各種廢舊鋁資源,進行分選、加工、熔煉等工序,生產出再生鋁合金產品的怡球資源,預測2017年年初至三季度累計凈利潤為1.79億元,將實現扭虧為盈。主要原因是公司上下遊垂直效應的彰顯及有色金屬行情的複蘇。

從事IC等電子元器件的推廣、銷售及應用服務的力源信息,預測2017年前三季凈利潤同比將增長572.14%-599.73%。主要原因是,2017年度電子元器件行業產需旺盛及整合效應初現,帶來公司業績內生增長;同時,武漢帕太自2017年3月6日起開始並表,導致公司凈利潤較去年同期大幅上升。

從事高精度電子銅箔、各類覆銅板等電子基材和印制電路板的研發、生產和銷售的超華科技,預計2017年1-9月歸屬於上市公司股東的凈利潤變動幅度為683.49%至907.34%。原因主要是,國內銅箔、覆銅板等電子基材市場行情持續良好,公司收入穩定增長。

衛星石化預計2017年1-9月歸屬於上市公司股東的凈利潤同比增長565.26%至625.74%。主要原因是,報告期內生產裝置運行穩定,開工率高,下遊需求較好,產品銷量穩定。

主要從事維生素和皮革化學品等新型精細化工產品的研發、生產與銷售的兄弟科技,預計2017年1-9月凈利潤同比增長150%至180%。業績增長的原因主要系本期維生素產品市場行情較好,銷售利潤增長所致。

另一方面,並購重組對一些上市公司業績的推動非常明顯。有的上市公司通過實施重大資產重組公司主業發生了根本改變,如京藍科技預計2017年前三季凈利潤為1.1億元至1.5億元,而去年同期為虧損3188.24萬元。業績預增的重要原因是,預告期合並範圍擴大,新並購企業的凈利潤產生的影響。據了解,該公司2016年進行了戰略性調整和業務重心轉移,2017年報表範圍包含智慧生態板塊、清潔能源板塊、智慧雲科技板塊、孵化器板塊等。

也有上市公司通過資產轉讓使業績大幅提高。如豐華股份預測2017年前三季凈利潤為1.02億元至1.07億元之間,與上年同期相比大幅增加,同比增幅為1138.18%-1198.87%。業績增長的主要原因是,公司完成全資子公司北京沿海綠色家園世紀房地產開發有限公司100%股權轉讓手續,並收到受讓方轉讓款,計入下一報告期。

(聲明:文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。)

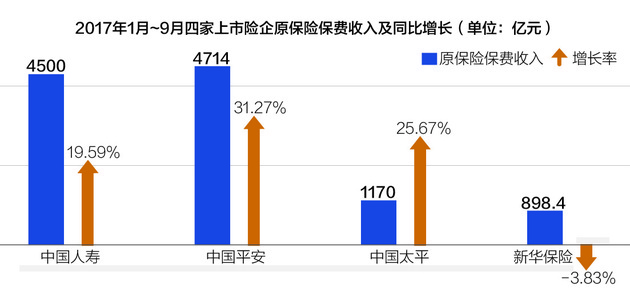

四上市險企前三季原保費出爐: 平安增三成 新華仍調整

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2017-10-17/1154731.html每經實習記者 胡楊 每經編輯 畢陸名

“回歸保障”的監管導向之下,以傳統保障業務為主的上市險企經營持續穩健。

日前,中國平安(601318,SH)、中國太平(00966,HK)、中國人壽(601628,SH)及新華保險(601336,SH)這四家上市保險公司披露了今年前三季度的保費收入公告。從數據來看,除新華保險受轉型調整影響,原保險保費收入同比下降3.83%,其他三家公司業績增速均比較理想。

根據《每日經濟新聞》記者統計,今年1~9月,中國平安、中國太平及中國人壽分別實現原保險保費收入4714.33億元、1169.64億元、4500億元,同比增長31.29%、25.67%、19.59%。

從壽險業務結構方面看,上市險企普遍采取了“強化個險,發展期交”的轉型理念。以平安為例,今年前9月,公司的個人業務占全部壽險業務的比例已經達到95.85%,其中的續期業務占比也接近六成。東北證券分析指出,當前壽險回歸“個險為王”的經營思路,上市險企個險渠道堅持轉型拉長期限,實現續期拉動總保費規模擡升。

三險企原保費收入增加

截至目前,共有四家上市保險公司披露了今年1~9月的保費收入情況。由於更加倚重傳統保障業務,在“回歸保障”的監管號召下,上市險企一直保持了比較亮眼的業績。

具體來說,今年前9個月,中國平安共實現原保險保費收入4714.33億元,較去年同期增加31.29%,增速領跑四家上市險企。

從子公司角度來看,據中國平安統計,今年前三季度,原保險保費收入漲勢最為強勁的是平安健康,其實現原保險保費收入16.58億元。由於基數較小,平安健康的保費增幅達到了172.96%。其次為平安人壽,共實現原保險保費收入2979.07億元,同比增加36.35%。此外,平安財險和平安養老的原保險保費收入分別達到了1575.07億元和143.61億元,同比也有23.61%和14.51%的增長。

除中國平安之外,中國太平與中國人壽也錄得了兩成左右的保費增長。《每日經濟新聞》記者查詢公告發現,中國太平在前9月共實現原保險保費收入1169.64億元,增幅達到25.67%。旗下太平人壽、太平財險及太平養老的保費收入均呈現不同程度的上漲,增幅分別為27.8%、14.42%和22%。

中國人壽公開的保費數據顯示,今年1月1日~9月30日期間,公司累計原保險保費收入約為4500億元,與去年同期3763億元相比有接近20%的增加。

值得註意的是,在已披露前三季度原保險保費收入情況的四家上市險企中,僅有新華保險一家錄得了負增長。受轉型調整影響,新華保險最新的原保險保費收入為898.40億元,同比有3.83%的減少。

事實上,今年以來,新華保險一直在貫徹落實“銀保渠道主動收縮中短存續期產品規模,取消躉交業務計劃,聚焦期交業務”的轉型策略。新華保險中報數據顯示,截至今年6月30日,新華保險個險渠道的保費收入同比增長20.8%,相反,銀保渠道實現的保費收入大幅減少61.3%,其中,銀保躉交的保費更是下降了99.8%。

而對於略微下降的保費收入,業內也早有預期。相關業內人士對《每日經濟新聞》記者表示:“新華保險的轉型力度夠大、決心夠強,這種調整肯定會反映到經營數據當中。”

註:四舍五入 數據來源:公司公告

註:四舍五入 數據來源:公司公告

壽險業務結構持續優化

實際上,新華保險轉型部署中的“聚焦期交”也是幾家上市險企壽險業務調整的主流方向之一。目前,在“回歸保障”、“回歸本源”等監管號召之下,上市保險公司普遍把“強化個險、發展期交”作為人身險業務的轉型主題。

以中國平安為例,今年1~9月,該公司95.85%的壽險業務由個人業務組成。與上年同期的94.32%相比,這一比例有所上升。

中國平安方面表示,壽險業務原保險保費收入以平安人壽、平安養老及平安健康的原保險保費收入合計數為統計口徑,中國平安通過這三家子公司經營壽險業務。

《每日經濟新聞》記者統計發現,在上述全部的個人業務中,續期業務為1748.07億元,占比達到58.09%。而去年同期,這一比重為58.80%,續期業務占比大致穩定在六成左右。

除此之外,中國平安在銀保渠道方面也同樣呈現了價值經營加強的趨勢。據東北證券測算,今年上半年,中國平安壽險業務的新單期繳保費占比近六成,25個月保單繼續率為90.1%,同比增加2個百分點,業務質量同樣保持優化。

東北證券相關分析人士也指出,當前壽險回歸了“個險為王”的經營思路。今年上半年,中國人壽、平安人壽和新華保險的代理人規模分別為157.8萬人、132.55萬人和33.3萬人,較上年末分別增長了6%、19%和2%,增速超過此前的市場預期。另外,中國人壽、平安人壽和新華保險的個險續期業務占渠道總保費比例分別為70.2%、63.1%和71.6%,是上市險企個險渠道堅持轉型拉長期限,收獲續期拉動總保費規模擡升的成果。

中國聯通預計前三季凈利增168% 第四季將面較大壓力

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2017-10-21/1155554.html

公告顯示,2017年前三季度,公司移動出賬用戶凈增1304萬戶,達到2.77億戶。其中,4G用戶凈增5573萬戶,達到1.60億戶。九月單月移動出賬用戶凈增和4G用戶凈增同創今年新高,分別達到382萬戶和756萬戶。2017年前三季度,移動主營業務收入預計達到約1170億元,比去年同期上升約6.7%,升幅較今年上半年的5.2%持續提升。整體主營業務收入預計約為1879億元,比去年同期上升約4.1%,升幅較今年上半年的3.2%持續提升。2017年前三季度,公司凈利潤預計約為39.6億元,其中歸屬於母公司的凈利潤預計約為13億元,比去年同期上升約168.4%。

公司表示,業績預增主要得益於主營業務收入的良好增長,以及銷售費用和終端補貼的下降。2017年前三季度,公司全面深化實施聚焦戰略,以規模效益發展為主線,促發展、控成本、轉機制,總體發展態勢持續向好,經營模式創新初見成效,助力收入和利潤提升。公司轉型移動業務發展模式,加大2I2C、2B2C等在線銷售力度,提升新入網用戶質量,在低用戶發展成本和薄補貼模式下,實現移動業務發展提速。

根據公告,公司於2017年9月1日起取消國內移動漫遊長途費,以及預期市場競爭將周期性加劇,公司預計今年第四季度財務表現將面對較大壓力。公司將積極應對挑戰,持續深化聚焦戰略,全力抓好混合所有制改革實施,提高效率和回報。(記者 王維波)

Next Page