- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

受教於梁寧,關於領導力;組織行為學;價值感和管理能力

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0406/162431.shtml

好的組織是個具備自我調節能力的生態系統。

本文由劉爽與veryls(微信ID:veryls1983)授權i黑馬發布,作者劉爽。

昨天下午,和從湖畔大學講課回來的梁寧暢談了三個小時,受益良多,還做了不少有用的筆記。今天上午就看到她公眾號的新文章《主觀世界的破碎與重建--湖畔大學的失敗課外課》,於是決定把暢談時她給我的幾點啟發總結一篇。

關於領導力:

梁寧給我講,她理解的領導力其實是三個東西:選擇喜歡的事,選擇喜歡的人,以及認知現實的現力。

選擇喜歡的事很簡單,如果你做的事情是自己不喜歡不認可的,那麽在這個過程中你就會很痛苦受盡煎熬,尤其是當處於逆境挫折面對外力壓力的時候,很容易堅持不下去,打退堂鼓逃兵。

很多創業者去追風口,並不是選擇自己喜歡認可的方向,而是選擇看起來成功幾率高的方向。而這樣的人,首先很難沈下來真正理解一個領域,那自然是贏不了的;其次他沒有“信”,沒有辦法樹立價值感(什麽是價值感後面會講),沒有辦法承受行業的起伏波折,自然無法與時間做朋友。

選擇喜歡的人,是指要具備接納別人的能力,接納面越寬,接納的人越多,你的人生也就越寬,也就越容易獲得大家的幫助。我相信只要具備基本的智商和常識商的人,其實都知道如何去經營一段令對方感到舒適愉悅安全的關系,只是因為我們喜歡的人少,認為很多人不值得投資,而這種態度又是對方能夠感覺到的,所以自然經營不好關系。

為什麽要喜歡那麽多人?因為我們要喜歡老板,才能剩者為王;我們要喜歡同級,才能獲得支持;我們要喜歡下屬,才能凝聚人心。柳傳誌創業時曾跟下面的同事說:為了我們共同的事業,我要和你交朋友交心。所以聯想能有奔騰如虎風煙舉的燕雲十八飛騎,所以聯想能有身先士卒的創業團隊,所以聯想能在那個時代殺出重圍脫穎而出,所以柳傳誌無愧為一代商業領袖。

認知現實的能力,就是根據客觀現實,重新塑造自己的能力。客觀現實是什麽?敲敲黑板,就是也許對你不利你難以接受,而現在的你又確實無力改變的事實。比如我們每個人,都帶著之前家庭成長和職業訓練的路徑依賴,那麽到了新的環境面對新的對象,我們之前的習慣無助於解決新的問題,無益於自己的前進步伐,這就是客觀。那這個時候我們能怎麽辦?最好的辦法就是主動敲碎自己,像變色龍一樣根據環境變化吸收重建自己。

我拿自己舉個栗子:我以前一直是一個特別註重邏輯在意規則厭惡折騰的人,堅持按部就班步步為營,只要做的比別人好,犯的錯比別人少,那就能贏。而對於瞎貓碰上死耗子歪打正著的事,我向來是不屑一顧不當回事的,這就是典型的治世精英邏輯。但問題是現在這個時代是個商業亂世,充斥著重構規則亂拳打死老師傅的現象。經過幾番挫折後,我突然開悟了:要是沒有歪打,怎麽會有正著?歪打的過程和正著的結果沒有必然的邏輯聯系,但它們兩者之間顯然是符合因果律的。在這件事上,本能地不斷行動比邏輯的死胡同重要。

昨晚越獄第五季第一集里,假死的男主角墓碑上有一句墓誌銘:欲變世界,先變自己。是啊,改造世界的前提是先改造自己,作為職場人要能夠與時俱進,作為創業者要能夠審時度勢。所以,現在我選擇主動碎掉自己然後重建,擴大延展自己的邊界。

關於組織行為學:

梁寧說:好的組織是個具備自我調節能力的生態系統。這樣的組織的特征是具備三個能力:把人同化的能力;主動碎石的能力;分配養分的能力。

把人同化的能力,就是梁寧文中舉的那個阿里HR的例子。當帶著之前不同職業訓練和價值觀的新人們進入組織,首先組織要能甄別其與組織的MATCH程度;然後能篩選排斥掉那些自我保護過強過於自我,不願敲碎自己又對組織無益的新人;最後是鼓勵進來的新人自碎之前的職業訓練和價值觀,讓其在思想上”輕裝上陣“,帶著之前積累的能力和經驗融入系統。

主動碎石的能力,就是組織為了適應環境變化,不斷自我調整的能力。而其中與組織行為相關的,就是阿里倡導的擁抱變化,也就是輪崗文化。它的目的是為了防止組織內部隨著時間發展逐漸形成崗位和職能固化,老人們的思路方法和風格也因之前的職業訓練形成新的路徑依賴,這就變成了組織體內的結石。所以組織需要不斷蠕動腸胃,主動把結石不斷碎掉,以防堵塞脈絡。

分配養分的能力,是指組織的價值觀是唯一的鐵律,但具備的業務能力要多元要升級。那麽就要面對,如何對待具備組織需要的獨到能力和經驗,而態度意願卻不MATCH亦不願改變的員工。在組織的眼里,這樣的人其實就是階段性工具的角色。對於這樣的人,組織選擇各取所需,在一個階段中付出足夠酬勞,把對方的能力和經驗這些營養成分,吸取入系統分配給骨幹,而之後就不再需要這些系統的肥料了。

梁寧給我分享的這一套組織行為學,我聽了實在感同深受。我的過往經歷告訴我:企業作為一個組織,可以請外面的和尚進來念經,然後選擇性聽取,但前提是有自己的主見和底氣。最害怕的是:組織並沒有自己的主見和底氣,把企業的命運完全交到外來和尚的手里的。而更可怕的是,組織不光沒有主見和底氣,還請了一堆外來和尚進來同時念不同的經。

而且我深知,帶著之前路徑依賴進來又不願自碎的人,對組織的傷害有多大。在我之前任職的創業公司,就曾發生過引入毫不顧及企業現狀和差異,近乎偏執的帶著原公司路徑依賴的O級高管,自說自話而無法真正融入組織,最後浪費了企業的寶貴時間和資源,給企業造成了事實損失弄的結果很不愉快的事情。

最後從員工的角度來講,前一陣有些離職員工吐槽華為的事件,其實我是不太認可的。首先如梁寧所說,沒有五年時間,誰也沒資格說自己理解組織;其次就算加入時間超過五年,也未必能理解組織行為學。任何行為的背後都是動機和目的,哪怕行為看似光怪陸離。很多時候為組織好不等於為個人好,確實存在對個體不利的情況。那在這種時候你作為利益受損者,就事論事去講私人恩怨倒沒啥大問題,但說的好像把你優化了組織就有滅頂之災似的,那就太搞笑了,尤其是在組織還在代表大部分人利益的情況下。

關於價值感:

在昨天下午的暢談中,梁寧提到一個詞:價值感。這個詞她一說出來,我就拍案叫絕。我們都知道講價值觀,但價值觀的源頭是什麽?絕大部分人其實是沒有思考的。我曾經思考了一半,所以在《科學的管理》系列中提出了價值觀是服務業務發展維護價值用的,引申出了有前後排序的四點價值觀:尊重市場,尊重事實,懲惡揚善和知行合一。要懲惡揚善和知行合一,前提是尊重市場和尊重事實,而尊重市場和尊重事實,前提是要先明確價值標準。

而梁寧講的這個“價值感”,就是價值標準。她拿她任職過的騰訊給我舉了個例子:馬化騰的價值感就是用戶體驗,而創始人的這個價值感清晰且不搖擺的傳遞到整個組織,就形成了上下無爭議的企業價值觀。所以在判斷一件事情(比如微信是否應該大規模商業化)的時候,團隊是不會爭執分裂的。

她舉的這個例子讓我自然而然的想到JD,我進JD的時候,外面所有人還在把電商當作模式討論,而劉強東親自給我上的第一堂課就是:電商=成本效率。成本效率就是老劉的價值感,就是JD生存發展的價值觀,我們做的所有事情都是圍繞於成本效率的不斷優化,今天老劉提出的技術的JD,仍然是在以技術的手段來繼續優化成本效率。而且這個價值感,是老劉和JD一直堅守的,哪怕在較長的一段時間沒有盈利,哪怕長期面對友商潑的臟水,媒體和自媒體的起哄甚至一二級市場的疑慮,JD成本效率的價值感從沒妥協過。這就是老劉的成功之處,JD的偉大之處。

而反面的例子也是有的,比如過山車的手機行業。像OV那樣從一開始就走溢價路線的廠商其實是沒問題的,有問題的反而是那些今天性價比明天要溢價的廠商,因為它們的價值感是搖擺的。戒定慧,由戒生定,有定生慧,先明確做什麽不做什麽,再把做什麽堅持到底,在堅持的過程中找到做的智慧,而中間搖擺的人是找不到智慧和出路的。

關於管理能力:

在閑聊中,梁寧跟我說了讓我如夢初醒的話:領導力不是管理能力。之前我在做COO的時候,非常在意且一直鍛煉自己的其實是管理能力,滿足於在整個大系統下,我的小系統執行效率是不是最高,結果是不是最好,員工離職率是不是最低。因為這些全是結果數字,是客觀的不會騙人的,但是其實我沒有想過一個問題:這些數字背後的方法,是否是可複用可適用不同環境的?

在這十年之間,我曾經有過兩次非常失望的職場經歷,都是之前培養出來的相對出色且有潛力的骨幹團隊,本來磨合的也很好,結果到了新的環境,面對重新開局和新的壓力徹底崩掉,能力發揮不出來,意願也很糟糕,而且直到最後他們也不認為是自己的問題,反而怪罪於新環境和新團隊的不配合。

我有個聰明的前下屬曾對我有個評價:你訓練的是突擊隊(尖兵),而不是敢死隊(死士)。我對這個評價還是比較認可的,因為我自己受的就是尖兵式的訓練,所以在培養人的過程中也潛意識地形成路徑依賴了。但是這也就導致了一個結果:在發展的順境期中尖兵無疑是能力最強最出色的,但到了生死的逆境期下尖兵就對扭轉危局無能為力了,反而不如不要命不怕犧牲的死士。

由於我見過企業生死且至今帶著揮之不去的幻痛,所以我之前的思維一直是盡量避免進入生死期,而我的《科學的管理》系列也是在講如何避免進入生死期。至於在生死期中如何突圍,我也沒有什麽好的解決辦法,因為到了那個時候管理其實是失效的。但是,雖然沒有人想身處生死逆境,但真的到了面對生死逆境這個客觀現實的時候,就不是想不想而是如何突圍了。所以,如何認知生死逆境這個客觀現實,其實也一直是我的心障。

梁寧告訴我,這次她從湖畔大學講課回來,在研究失敗中領悟的領導力心得就是:在生死期,最需要領導者能夠找出關鍵任務,然後帶領團隊破釜沈舟地完成任務殺出重圍。於是我問了她一個問題:領導力和管理能力的區別到底是什麽?界限在哪里?她的回答是:生死期體現領導力,生死期過後會進入一個新的發展期,這個時候就需要管理能力來建立系統,制定規則,培養尖兵和強化價值感。

聽君一言,了然清晰。其實想想歷史就是如此,三國後期蜀漢偏居四川,諸葛武侯就是看明白了這樣下去沒有出路,才堅持不斷北伐中原,最後出師未捷病故於北伐途中。而我黨當年創業時也是如此,就算當時把延安建設成上海也沒啥意義,真正能夠和國民黨爭奪天下的突破口是拿下東北,拿下東北才是那個關鍵任務。而順著說下去,長征時期的中央紅軍和三大戰役時的解放軍,那完全是兩種能力不同承擔不同作用的不同角色,前者是領導力下不怕犧牲的死士,後者是管理能力下戰鬥力強的尖兵。

梁寧今天的文章里說:我們身邊有沒有一個這樣的導師,在一旁觀察你,在你疼痛破碎的時候,告訴你疼痛因為碰撞不同,破碎是在重建自己。對我而言,她就是這樣的導師,每次見到梁寧,她都能用幫我重建自己的方式,助我突破一個能力或心障瓶頸。我至今仍然記得,十年前我第一次見到這位中關村才女時,她在白板上給我講的東西,所以我一直說梁寧是我的智慧女神。

有這樣一位關註你成長,讓你受教受益的導師,讓你人過中年還能了解認知並重建自己,還能有重新成長的空間和機會。能有這樣一段亦師亦友的緣分,是多麽珍貴難得的運氣^_^

匿名用戶

匿名用戶

受教於梁寧,關於領導力;組織行為學;價值感和管理能力

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0406/162431.shtml

好的組織是個具備自我調節能力的生態系統。

本文由劉爽與veryls(微信ID:veryls1983)授權i黑馬發布,作者劉爽。

昨天下午,和從湖畔大學講課回來的梁寧暢談了三個小時,受益良多,還做了不少有用的筆記。今天上午就看到她公眾號的新文章《主觀世界的破碎與重建--湖畔大學的失敗課外課》,於是決定把暢談時她給我的幾點啟發總結一篇。

關於領導力:

梁寧給我講,她理解的領導力其實是三個東西:選擇喜歡的事,選擇喜歡的人,以及認知現實的現力。

選擇喜歡的事很簡單,如果你做的事情是自己不喜歡不認可的,那麽在這個過程中你就會很痛苦受盡煎熬,尤其是當處於逆境挫折面對外力壓力的時候,很容易堅持不下去,打退堂鼓逃兵。

很多創業者去追風口,並不是選擇自己喜歡認可的方向,而是選擇看起來成功幾率高的方向。而這樣的人,首先很難沈下來真正理解一個領域,那自然是贏不了的;其次他沒有“信”,沒有辦法樹立價值感(什麽是價值感後面會講),沒有辦法承受行業的起伏波折,自然無法與時間做朋友。

選擇喜歡的人,是指要具備接納別人的能力,接納面越寬,接納的人越多,你的人生也就越寬,也就越容易獲得大家的幫助。我相信只要具備基本的智商和常識商的人,其實都知道如何去經營一段令對方感到舒適愉悅安全的關系,只是因為我們喜歡的人少,認為很多人不值得投資,而這種態度又是對方能夠感覺到的,所以自然經營不好關系。

為什麽要喜歡那麽多人?因為我們要喜歡老板,才能剩者為王;我們要喜歡同級,才能獲得支持;我們要喜歡下屬,才能凝聚人心。柳傳誌創業時曾跟下面的同事說:為了我們共同的事業,我要和你交朋友交心。所以聯想能有奔騰如虎風煙舉的燕雲十八飛騎,所以聯想能有身先士卒的創業團隊,所以聯想能在那個時代殺出重圍脫穎而出,所以柳傳誌無愧為一代商業領袖。

認知現實的能力,就是根據客觀現實,重新塑造自己的能力。客觀現實是什麽?敲敲黑板,就是也許對你不利你難以接受,而現在的你又確實無力改變的事實。比如我們每個人,都帶著之前家庭成長和職業訓練的路徑依賴,那麽到了新的環境面對新的對象,我們之前的習慣無助於解決新的問題,無益於自己的前進步伐,這就是客觀。那這個時候我們能怎麽辦?最好的辦法就是主動敲碎自己,像變色龍一樣根據環境變化吸收重建自己。

我拿自己舉個栗子:我以前一直是一個特別註重邏輯在意規則厭惡折騰的人,堅持按部就班步步為營,只要做的比別人好,犯的錯比別人少,那就能贏。而對於瞎貓碰上死耗子歪打正著的事,我向來是不屑一顧不當回事的,這就是典型的治世精英邏輯。但問題是現在這個時代是個商業亂世,充斥著重構規則亂拳打死老師傅的現象。經過幾番挫折後,我突然開悟了:要是沒有歪打,怎麽會有正著?歪打的過程和正著的結果沒有必然的邏輯聯系,但它們兩者之間顯然是符合因果律的。在這件事上,本能地不斷行動比邏輯的死胡同重要。

昨晚越獄第五季第一集里,假死的男主角墓碑上有一句墓誌銘:欲變世界,先變自己。是啊,改造世界的前提是先改造自己,作為職場人要能夠與時俱進,作為創業者要能夠審時度勢。所以,現在我選擇主動碎掉自己然後重建,擴大延展自己的邊界。

關於組織行為學:

梁寧說:好的組織是個具備自我調節能力的生態系統。這樣的組織的特征是具備三個能力:把人同化的能力;主動碎石的能力;分配養分的能力。

把人同化的能力,就是梁寧文中舉的那個阿里HR的例子。當帶著之前不同職業訓練和價值觀的新人們進入組織,首先組織要能甄別其與組織的MATCH程度;然後能篩選排斥掉那些自我保護過強過於自我,不願敲碎自己又對組織無益的新人;最後是鼓勵進來的新人自碎之前的職業訓練和價值觀,讓其在思想上”輕裝上陣“,帶著之前積累的能力和經驗融入系統。

主動碎石的能力,就是組織為了適應環境變化,不斷自我調整的能力。而其中與組織行為相關的,就是阿里倡導的擁抱變化,也就是輪崗文化。它的目的是為了防止組織內部隨著時間發展逐漸形成崗位和職能固化,老人們的思路方法和風格也因之前的職業訓練形成新的路徑依賴,這就變成了組織體內的結石。所以組織需要不斷蠕動腸胃,主動把結石不斷碎掉,以防堵塞脈絡。

分配養分的能力,是指組織的價值觀是唯一的鐵律,但具備的業務能力要多元要升級。那麽就要面對,如何對待具備組織需要的獨到能力和經驗,而態度意願卻不MATCH亦不願改變的員工。在組織的眼里,這樣的人其實就是階段性工具的角色。對於這樣的人,組織選擇各取所需,在一個階段中付出足夠酬勞,把對方的能力和經驗這些營養成分,吸取入系統分配給骨幹,而之後就不再需要這些系統的肥料了。

梁寧給我分享的這一套組織行為學,我聽了實在感同深受。我的過往經歷告訴我:企業作為一個組織,可以請外面的和尚進來念經,然後選擇性聽取,但前提是有自己的主見和底氣。最害怕的是:組織並沒有自己的主見和底氣,把企業的命運完全交到外來和尚的手里的。而更可怕的是,組織不光沒有主見和底氣,還請了一堆外來和尚進來同時念不同的經。

而且我深知,帶著之前路徑依賴進來又不願自碎的人,對組織的傷害有多大。在我之前任職的創業公司,就曾發生過引入毫不顧及企業現狀和差異,近乎偏執的帶著原公司路徑依賴的O級高管,自說自話而無法真正融入組織,最後浪費了企業的寶貴時間和資源,給企業造成了事實損失弄的結果很不愉快的事情。

最後從員工的角度來講,前一陣有些離職員工吐槽華為的事件,其實我是不太認可的。首先如梁寧所說,沒有五年時間,誰也沒資格說自己理解組織;其次就算加入時間超過五年,也未必能理解組織行為學。任何行為的背後都是動機和目的,哪怕行為看似光怪陸離。很多時候為組織好不等於為個人好,確實存在對個體不利的情況。那在這種時候你作為利益受損者,就事論事去講私人恩怨倒沒啥大問題,但說的好像把你優化了組織就有滅頂之災似的,那就太搞笑了,尤其是在組織還在代表大部分人利益的情況下。

關於價值感:

在昨天下午的暢談中,梁寧提到一個詞:價值感。這個詞她一說出來,我就拍案叫絕。我們都知道講價值觀,但價值觀的源頭是什麽?絕大部分人其實是沒有思考的。我曾經思考了一半,所以在《科學的管理》系列中提出了價值觀是服務業務發展維護價值用的,引申出了有前後排序的四點價值觀:尊重市場,尊重事實,懲惡揚善和知行合一。要懲惡揚善和知行合一,前提是尊重市場和尊重事實,而尊重市場和尊重事實,前提是要先明確價值標準。

而梁寧講的這個“價值感”,就是價值標準。她拿她任職過的騰訊給我舉了個例子:馬化騰的價值感就是用戶體驗,而創始人的這個價值感清晰且不搖擺的傳遞到整個組織,就形成了上下無爭議的企業價值觀。所以在判斷一件事情(比如微信是否應該大規模商業化)的時候,團隊是不會爭執分裂的。

她舉的這個例子讓我自然而然的想到JD,我進JD的時候,外面所有人還在把電商當作模式討論,而劉強東親自給我上的第一堂課就是:電商=成本效率。成本效率就是老劉的價值感,就是JD生存發展的價值觀,我們做的所有事情都是圍繞於成本效率的不斷優化,今天老劉提出的技術的JD,仍然是在以技術的手段來繼續優化成本效率。而且這個價值感,是老劉和JD一直堅守的,哪怕在較長的一段時間沒有盈利,哪怕長期面對友商潑的臟水,媒體和自媒體的起哄甚至一二級市場的疑慮,JD成本效率的價值感從沒妥協過。這就是老劉的成功之處,JD的偉大之處。

而反面的例子也是有的,比如過山車的手機行業。像OV那樣從一開始就走溢價路線的廠商其實是沒問題的,有問題的反而是那些今天性價比明天要溢價的廠商,因為它們的價值感是搖擺的。戒定慧,由戒生定,有定生慧,先明確做什麽不做什麽,再把做什麽堅持到底,在堅持的過程中找到做的智慧,而中間搖擺的人是找不到智慧和出路的。

關於管理能力:

在閑聊中,梁寧跟我說了讓我如夢初醒的話:領導力不是管理能力。之前我在做COO的時候,非常在意且一直鍛煉自己的其實是管理能力,滿足於在整個大系統下,我的小系統執行效率是不是最高,結果是不是最好,員工離職率是不是最低。因為這些全是結果數字,是客觀的不會騙人的,但是其實我沒有想過一個問題:這些數字背後的方法,是否是可複用可適用不同環境的?

在這十年之間,我曾經有過兩次非常失望的職場經歷,都是之前培養出來的相對出色且有潛力的骨幹團隊,本來磨合的也很好,結果到了新的環境,面對重新開局和新的壓力徹底崩掉,能力發揮不出來,意願也很糟糕,而且直到最後他們也不認為是自己的問題,反而怪罪於新環境和新團隊的不配合。

我有個聰明的前下屬曾對我有個評價:你訓練的是突擊隊(尖兵),而不是敢死隊(死士)。我對這個評價還是比較認可的,因為我自己受的就是尖兵式的訓練,所以在培養人的過程中也潛意識地形成路徑依賴了。但是這也就導致了一個結果:在發展的順境期中尖兵無疑是能力最強最出色的,但到了生死的逆境期下尖兵就對扭轉危局無能為力了,反而不如不要命不怕犧牲的死士。

由於我見過企業生死且至今帶著揮之不去的幻痛,所以我之前的思維一直是盡量避免進入生死期,而我的《科學的管理》系列也是在講如何避免進入生死期。至於在生死期中如何突圍,我也沒有什麽好的解決辦法,因為到了那個時候管理其實是失效的。但是,雖然沒有人想身處生死逆境,但真的到了面對生死逆境這個客觀現實的時候,就不是想不想而是如何突圍了。所以,如何認知生死逆境這個客觀現實,其實也一直是我的心障。

梁寧告訴我,這次她從湖畔大學講課回來,在研究失敗中領悟的領導力心得就是:在生死期,最需要領導者能夠找出關鍵任務,然後帶領團隊破釜沈舟地完成任務殺出重圍。於是我問了她一個問題:領導力和管理能力的區別到底是什麽?界限在哪里?她的回答是:生死期體現領導力,生死期過後會進入一個新的發展期,這個時候就需要管理能力來建立系統,制定規則,培養尖兵和強化價值感。

聽君一言,了然清晰。其實想想歷史就是如此,三國後期蜀漢偏居四川,諸葛武侯就是看明白了這樣下去沒有出路,才堅持不斷北伐中原,最後出師未捷病故於北伐途中。而我黨當年創業時也是如此,就算當時把延安建設成上海也沒啥意義,真正能夠和國民黨爭奪天下的突破口是拿下東北,拿下東北才是那個關鍵任務。而順著說下去,長征時期的中央紅軍和三大戰役時的解放軍,那完全是兩種能力不同承擔不同作用的不同角色,前者是領導力下不怕犧牲的死士,後者是管理能力下戰鬥力強的尖兵。

梁寧今天的文章里說:我們身邊有沒有一個這樣的導師,在一旁觀察你,在你疼痛破碎的時候,告訴你疼痛因為碰撞不同,破碎是在重建自己。對我而言,她就是這樣的導師,每次見到梁寧,她都能用幫我重建自己的方式,助我突破一個能力或心障瓶頸。我至今仍然記得,十年前我第一次見到這位中關村才女時,她在白板上給我講的東西,所以我一直說梁寧是我的智慧女神。

有這樣一位關註你成長,讓你受教受益的導師,讓你人過中年還能了解認知並重建自己,還能有重新成長的空間和機會。能有這樣一段亦師亦友的緣分,是多麽珍貴難得的運氣^_^

匿名用戶

匿名用戶

與梁寧暢談3小時,我徹悟:生死期最需的領導力,不是管理能力

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0407/162452.shtml

建立系統,制定規則,培養尖兵和強化價值感。

本文由劉爽與veryls(微信ID:veryls1983)授權i黑馬發布,作者劉爽。

昨天下午,和梁寧暢談了三個小時,受益良多,還做了不少有用的筆記。今天上午就看到她公眾號的新文章,於是決定把暢談時她給我的幾點啟發總結一篇。

關於領導力

梁寧給我講,她理解的領導力其實是三個東西:選擇喜歡的事,選擇喜歡的人,以及認知現實的能力。

1.選擇喜歡的事很簡單,如果你做的事情是自己不喜歡不認可的,那麽在這個過程中你就會很痛苦受盡煎熬,尤其是當處於逆境挫折面對外力壓力的時候,很容易堅持不下去,打退堂鼓逃兵。

很多創業者去追風口,並不是選擇自己喜歡認可的方向,而是選擇看起來成功幾率高的方向。而這樣的人,首先很難沈下來真正理解一個領域,那自然是贏不了的;其次他沒有“信”,沒有辦法樹立價值感(什麽是價值感後面會講),沒有辦法承受行業的起伏波折,自然無法與時間做朋友。

2.選擇喜歡的人,是指要具備接納別人的能力,接納面越寬,接納的人越多,你的人生也就越寬,也就越容易獲得大家的幫助。我相信只要具備基本的智商和常識商的人,其實都知道如何去經營一段令對方感到舒適愉悅安全的關系,只是因為我們喜歡的人少,認為很多人不值得投資,而這種態度又是對方能夠感覺到的,所以自然經營不好關系。

為什麽要喜歡那麽多人?因為我們要喜歡老板,才能剩者為王;我們要喜歡同級,才能獲得支持;我們要喜歡下屬,才能凝聚人心。柳傳誌創業時曾跟下面的同事說:為了我們共同的事業,我要和你交朋友交心。所以聯想能有奔騰如虎風煙舉的燕雲十八飛騎,所以聯想能有身先士卒的創業團隊,所以聯想能在那個時代殺出重圍脫穎而出,所以柳傳誌無愧為一代商業領袖。

3.認知現實的能力,就是根據客觀現實,重新塑造自己的能力。客觀現實是什麽?敲敲黑板,就是也許對你不利你難以接受,而現在的你又確實無力改變的事實。比如我們每個人,都帶著之前家庭成長和職業訓練的路徑依賴,那麽到了新的環境面對新的對象,我們之前的習慣無助於解決新的問題,無益於自己的前進步伐,這就是客觀。那這個時候我們能怎麽辦?最好的辦法就是主動敲碎自己,像變色龍一樣根據環境變化吸收重建自己。

我拿自己舉個栗子:我以前一直是一個特別註重邏輯在意規則厭惡折騰的人,堅持按部就班步步為營,只要做的比別人好,犯的錯比別人少,那就能贏。而對於瞎貓碰上死耗子歪打正著的事,我向來是不屑一顧不當回事的,這就是典型的治世精英邏輯。

但問題是現在這個時代是個商業亂世,充斥著重構規則亂拳打死老師傅的現象。經過幾番挫折後,我突然開悟了:要是沒有歪打,怎麽會有正著?歪打的過程和正著的結果沒有必然的邏輯聯系,但它們兩者之間顯然是符合因果律的。在這件事上,本能地不斷行動比邏輯的死胡同重要。

昨晚越獄第五季第一集里,假死的男主角墓碑上有一句墓誌銘:欲變世界,先變自己。是啊,改造世界的前提是先改造自己,作為職場人要能夠與時俱進,作為創業者要能夠審時度勢。所以,現在我選擇主動碎掉自己然後重建,擴大延展自己的邊界。

關於組織行為學

梁寧說:好的組織是個具備自我調節能力的生態系統。這樣的組織的特征是具備三個能力:把人同化的能力;主動碎石的能力;分配養分的能力。

1.把人同化的能力,就是梁寧文中舉的那個阿里HR的例子。當帶著之前不同職業訓練和價值觀的新人們進入組織,首先組織要能甄別其與組織的MATCH程度;然後能篩選排斥掉那些自我保護過強過於自我,不願敲碎自己又對組織無益的新人;最後是鼓勵進來的新人自碎之前的職業訓練和價值觀,讓其在思想上”輕裝上陣“,帶著之前積累的能力和經驗融入系統。

2.主動碎石的能力,就是組織為了適應環境變化,不斷自我調整的能力。而其中與組織行為相關的,就是阿里倡導的擁抱變化,也就是輪崗文化。它的目的是為了防止組織內部隨著時間發展逐漸形成崗位和職能固化,老人們的思路方法和風格也因之前的職業訓練形成新的路徑依賴,這就變成了組織體內的結石。所以組織需要不斷蠕動腸胃,主動把結石不斷碎掉,以防堵塞脈絡。

3.分配養分的能力,是指組織的價值觀是唯一的鐵律,但具備的業務能力要多元要升級。那麽就要面對,如何對待具備組織需要的獨到能力和經驗,而態度意願卻不MATCH亦不願改變的員工。在組織的眼里,這樣的人其實就是階段性工具的角色。對於這樣的人,組織選擇各取所需,在一個階段中付出足夠酬勞,把對方的能力和經驗這些營養成分,吸取入系統分配給骨幹,而之後就不再需要這些系統的肥料了。

梁寧給我分享的這一套組織行為學,我聽了實在感同深受。我的過往經歷告訴我:企業作為一個組織,可以請外面的和尚進來念經,然後選擇性聽取,但前提是有自己的主見和底氣。最害怕的是:組織並沒有自己的主見和底氣,把企業的命運完全交到外來和尚的手里的。而更可怕的是,組織不光沒有主見和底氣,還請了一堆外來和尚進來同時念不同的經。

而且我深知,帶著之前路徑依賴進來又不願自碎的人,對組織的傷害有多大。在我之前任職的創業公司,就曾發生過引入毫不顧及企業現狀和差異,近乎偏執的帶著原公司路徑依賴的O級高管,自說自話而無法真正融入組織,最後浪費了企業的寶貴時間和資源,給企業造成了事實損失弄的結果很不愉快的事情。

最後從員工的角度來講,前一陣有些離職員工吐槽華為的事件,其實我是不太認可的。首先如梁寧所說,沒有五年時間,誰也沒資格說自己理解組織;其次就算加入時間超過五年,也未必能理解組織行為學。任何行為的背後都是動機和目的,哪怕行為看似光怪陸離。

很多時候為組織好不等於為個人好,確實存在對個體不利的情況。那在這種時候你作為利益受損者,就事論事去講私人恩怨倒沒啥大問題,但說的好像把你優化了組織就有滅頂之災似的,那就太搞笑了,尤其是在組織還在代表大部分人利益的情況下。

關於價值感

在昨天下午的暢談中,梁寧提到一個詞:價值感。這個詞她一說出來,我就拍案叫絕。我們都知道講價值觀,但價值觀的源頭是什麽?絕大部分人其實是沒有思考的。我曾經思考了一半,所以在《科學的管理》系列中提出了價值觀是服務業務發展維護價值用的,引申出了有前後排序的四點價值觀:尊重市場,尊重事實,懲惡揚善和知行合一。要懲惡揚善和知行合一,前提是尊重市場和尊重事實,而尊重市場和尊重事實,前提是要先明確價值標準。

而梁寧講的這個“價值感”,就是價值標準。她拿她任職過的騰訊給我舉了個例子:馬化騰的價值感就是用戶體驗,而創始人的這個價值感清晰且不搖擺的傳遞到整個組織,就形成了上下無爭議的企業價值觀。所以在判斷一件事情(比如微信是否應該大規模商業化)的時候,團隊是不會爭執分裂的。

她舉的這個例子讓我自然而然的想到JD,我進JD的時候,外面所有人還在把電商當作模式討論,而劉強東親自給我上的第一堂課就是:電商=成本效率。成本效率就是老劉的價值感,就是JD生存發展的價值觀,我們做的所有事情都是圍繞於成本效率的不斷優化,今天老劉提出的技術的JD,仍然是在以技術的手段來繼續優化成本效率。

而且這個價值感,是老劉和JD一直堅守的,哪怕在較長的一段時間沒有盈利,哪怕長期面對友商潑的臟水,媒體和自媒體的起哄甚至一二級市場的疑慮,JD成本效率的價值感從沒妥協過。這就是老劉的成功之處,JD的偉大之處。

而反面的例子也是有的,比如過山車的手機行業。像OV那樣從一開始就走溢價路線的廠商其實是沒問題的,有問題的反而是那些今天性價比明天要溢價的廠商,因為它們的價值感是搖擺的。戒定慧,由戒生定,有定生慧,先明確做什麽不做什麽,再把做什麽堅持到底,在堅持的過程中找到做的智慧,而中間搖擺的人是找不到智慧和出路的。

關於管理能力

在閑聊中,梁寧跟我說了讓我如夢初醒的話:領導力不是管理能力。之前我在做COO的時候,非常在意且一直鍛煉自己的其實是管理能力,滿足於在整個大系統下,我的小系統執行效率是不是最高,結果是不是最好,員工離職率是不是最低。因為這些全是結果數字,是客觀的不會騙人的,但是其實我沒有想過一個問題:這些數字背後的方法,是否是可複用可適用不同環境的?

在這十年之間,我曾經有過兩次非常失望的職場經歷,都是之前培養出來的相對出色且有潛力的骨幹團隊,本來磨合的也很好,結果到了新的環境,面對重新開局和新的壓力徹底崩掉,能力發揮不出來,意願也很糟糕,而且直到最後他們也不認為是自己的問題,反而怪罪於新環境和新團隊的不配合。

我有個聰明的前下屬曾對我有個評價:你訓練的是突擊隊(尖兵),而不是敢死隊(死士)。我對這個評價還是比較認可的,因為我自己受的就是尖兵式的訓練,所以在培養人的過程中也潛意識地形成路徑依賴了。但是這也就導致了一個結果:在發展的順境期中尖兵無疑是能力最強最出色的,但到了生死的逆境期下尖兵就對扭轉危局無能為力了,反而不如不要命不怕犧牲的死士。

由於我見過企業生死且至今帶著揮之不去的幻痛,所以我之前的思維一直是盡量避免進入生死期,而我的《科學的管理》系列也是在講如何避免進入生死期。至於在生死期中如何突圍,我也沒有什麽好的解決辦法,因為到了那個時候管理其實是失效的。但是,雖然沒有人想身處生死逆境,但真的到了面對生死逆境這個客觀現實的時候,就不是想不想而是如何突圍了。所以,如何認知生死逆境這個客觀現實,其實也一直是我的心障。

梁寧告訴我,這次她從湖畔大學講課回來,在研究失敗中領悟的領導力心得就是:在生死期,最需要領導者能夠找出關鍵任務,然後帶領團隊破釜沈舟地完成任務殺出重圍。於是我問了她一個問題:領導力和管理能力的區別到底是什麽?界限在哪里?她的回答是:生死期體現領導力,生死期過後會進入一個新的發展期,這個時候就需要管理能力來建立系統,制定規則,培養尖兵和強化價值感。

聽君一言,了然清晰。其實想想歷史就是如此,三國後期蜀漢偏居四川,諸葛武侯就是看明白了這樣下去沒有出路,才堅持不斷北伐中原,最後出師未捷病故於北伐途中。而我黨當年創業時也是如此,就算當時把延安建設成上海也沒啥意義,真正能夠和國民黨爭奪天下的突破口是拿下東北,拿下東北才是那個關鍵任務。而順著說下去,長征時期的中央紅軍和三大戰役時的解放軍,那完全是兩種能力不同承擔不同作用的不同角色,前者是領導力下不怕犧牲的死士,後者是管理能力下戰鬥力強的尖兵。

梁寧今天的文章里說:我們身邊有沒有一個這樣的導師,在一旁觀察你,在你疼痛破碎的時候,告訴你疼痛因為碰撞不同,破碎是在重建自己。對我而言,她就是這樣的導師,每次見到梁寧,她都能用幫我重建自己的方式,助我突破一個能力或心障瓶頸。我至今仍然記得,十年前我第一次見到這位中關村才女時,她在白板上給我講的東西,所以我一直說梁寧是我的智慧女神。

有這樣一位關註你成長,讓你受教受益的導師,讓你人過中年還能了解認知並重建自己,還能有重新成長的空間和機會。能有這樣一段亦師亦友的緣分,是多麽珍貴難得的運氣。

匿名用戶

匿名用戶

周航:領導力到底是什麽?

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0619/163683.shtml

為什麽說,“你只能領導你喜歡的人,而不是喜歡你的人”?

來源 | 順為資本(ID:shunweicapital)

作者 |

本文選自周航在順為CEO年會上的演講

大家好,我今天還是想和大家聊一個有點“虛”的問題,關於“領導力”的問題。

我覺得我現在的狀態是:沒有上岸,我只是在整個遊泳的過程中間,在岸邊休息一下。創業創了7年之後,今年是正式在遊泳池邊上休息一下,一方面看下一段往哪方面遊,也想一想上半場自己在遊的時候哪一些地方做得不夠好。我現在就處在這一個狀態,我之所以開始做投資人的角色,也想通過對新事物的接觸,保持對新事物的敏感性。

我現在有相當長的時間好好地咀嚼一下過去,過去這些年發生了什麽事情,做了哪些決定,哪些決定是錯的。後來我在想的過程中發現,其實你當時犯了哪些錯誤本身沒有特別大的意義,因為你當時做的決定一定有當時特定的環境,和特定的背景,我相信你做這個決定的時候,你一定是做了當時你認為最好的決定。有些時候,我認為我當時做了很理性的決定。

後來我明白了,我們回顧過去的目的,不是為了指責自己,為什麽當初沒有做更好的決定,而是重新理解商業。重新理解是為了以後走得更好,更好地面對未來。

我對正在做的事情,展開了一系列的重新理解,包括理解競爭、創新、戰略、領導力、融資、並購。我正在做的事情和大家匯報一下,我每個月會比較集中地做一個課題研究,回顧自己的過去,找過去經歷過的一些投資人、同事、競爭對手做一些溝通。今天想跟大家分享一下其中的一個課題,關於“領導力”。為什麽會有這個課題呢?

我創業20多年,管過很多公司,從管過幾個人到上千人,但在這個過程中,我曾經非常地心虛,仗打到最後我認為完全沒有領導力了。後來我在湖畔做了一個調研,問所有的同學們,你們認為你們有領導力還是沒有領導力?60%的人認為他們的領導力是不足的,也就是說我這個課題研究還是有普遍性的。特別是到了今天,如果你想做一個比較偉大的企業,不等於做一個產品家,也不能只是做一個有激情的創業者,也不能做一個常規的企業家。在通向偉大企業的道路上,領導力是一件不可或缺的事情。

我們怎麽理解領導力?

領導力,不是多少人聽你的,也不是你能命令多少人,領導力是你對別人的“激發”有多大。我就花了很多時間去學習,我們這種人馬上會想,領導力有沒有模型?可不可以建立起一個可以學習和複制的領導力模型?

進入到這個問題的時候,就進入了一個更大的困惑。你研究所有的成功企業家會發現,他們都是不一樣的人。比如雷總,我肯定學習不了雷總,他是最勤奮的企業家,從早上8點幹到晚上9點,我認為我是做不到的。我也認為馬雲,他那種口若懸河,把所有人的激情調動,我能學嗎?我也不能學。任何的企業家都是很有領導力的人,他們也都是如此不一樣的人,如果我也具備領導力,我怎麽辦?我向誰學習?有沒有一個領導力的模型?我能不能向他們學習成為一個有領導力的人呢?

後來我痛苦地思考以後,我認為沒有這樣一個標準的領導力模型,也就意味著領導力不能通過學習外人來獲得。

同時,我也會發現領導力一定不是只屬於雷總的,什麽意思呢?我們也可以像雷總一樣,我們也可以有領導力,一定是人人都具有領導力,這樣我們才可以前行。

那怎麽辦呢?後來我大膽地做了一個結論,不要試圖去通過模仿別人得到領導力。你只有勇敢地做真正的自己,才具備領導力的原點。就是你不要再指責自己不好了,你可能懶一點,不那麽勤奮,可能不夠狼性等等,但這個是你自己的全部,只有接納了自己才能把自己有能量的一面全部地發揮出來。想到這里的時候,我又重新開始獲得一點點動力。

這時,我終於可以做真正的自己了,但是我能領導誰呢?

很多人說,你要領導那些喜歡你的人啊。當時我在想的時候覺得這事不對啊,為什麽呢?如果說你是能夠領導喜歡你的,誰會最有領導力呢?明星會最有領導力,動不動就過千萬粉絲,是不是他們就有領導力呢?很顯然不是,那些明星沒有擁有最強大的領導力。

我在想,如果我想成為一個別人喜歡的人,我的行為就會發生變化,我一定會去討好別人,一定會去做別人心中可能喜歡的樣板,我會變得越來越不真實,越來越不是我自己。

所以後來我就大膽地提了一個想法,這個話很拗口,但是是我在做整個領導力研究的時候,我認為這是提的最有意思的話題。

你只能領導“你喜歡的人”,你能喜歡多少人決定了你領導力的邊界。

但是,當你只能領導你喜歡的人,我請大家捫心自問一下,你們公司里這麽多人,你真正喜歡他們嗎?你喜歡多少人?如果在你心中你對那個人有標簽,你不喜歡他,你真的對他有影響力、領導力嗎?我認為不大可能。喜歡人是一個強大的能力,你能喜歡多少人決定了你領導力的邊界,你可以誰都不喜歡,你甚至連你自己都不喜歡,意味著你連自己都領導不了。所以說,我覺得當你對一個人標簽打得越少,你對他的接納度越高,對這個人的領導力就越強。大家想一想全世界誰的領導最強呢?神,宗教里的領袖,每個人都愛,這是我新的主張。

投資人通常都閱人無數,這個人明明是一個屌絲,但做時尚產業可能會不太好,你可能很優秀,只不過我們每個人都不是神,每個人的領導力一定是有邊界的。

你只能做跟你相適應的事。就像雷總一樣,在消費升級和性價比的這種信仰里,有強大的領導力展現出來。

我在歷史上找到一個例子,是林肯。林肯是全世界最有領導力的人之一,然而他在做總統之前,在軍隊里管一個排的時候是毫無領導力的,他是被軍隊里勸退的人,但是到政治的時候,到總統的時候,他就表現了極大的領導力。

我後來也問過自己,之前創業的過程中到底還犯了哪一些錯誤。後來我發現,可能沒有做到絕對的“狼性”,這可能是和我自己的性格特質有關。

但是,在消費升級的浪潮中,在追求品質的浪潮中,可能會再次找到非常適合我的事情,所以我重新找出了這樣一種可自信。我認為,你的領導力和特質也要找到真正適應你的事情。

最後和大家分享一下領導力自我學習中的總結。不要擔心,不管你是什麽特質的人你都可以獲得領導力,因為人人都有領導力。

而這其中有三點。

第一,勇敢地做自己。

第二,去真正喜歡你的團隊,因為你只能領導你喜歡的人。

第三,找到與你的特質和領導力相適應的事情,我相信你的領導力一定會充分地發揮,你也將成為一個有領導力的人!

匿名用戶

匿名用戶

消除創業倦怠、原地滿血複活的6個領導力養成大法

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0727/164325.shtml

作為領導者,你有多久沒有“內省”過自己了?

來源 | 紅杉匯(ID:Sequoiacap)

編譯 |

[ 編者按 ] 作為領導者,你有多久沒有“內省”過自己了?

你相信自己的智慧和能力,拼命工作,一整天粒米未進,只靠咖啡硬撐,或者你覺得一天只睡三小時也沒問題?

你有時會激動、不安、絕望等。殊不知情感能量驅使著你一半以上的行為和決策。

感覺自己的“精神能量”不夠用,你必須用盡一切方法才能保持敏銳的觀察力、理解力和專註力。

這些都是領導力不足的表現。做為一個優秀的領導者,你或許會成為經理,不斷壯大團隊;如果你偏愛單打獨鬥,那麽你要擴大自身影響力,面對更嚴峻的挑戰——成為公司的領導者,無需再向誰做直接報告。

無論哪一樣,這其中的關鍵都在於提升自我。這不僅是技能的提升,還有你的精力,如何管理時間,如何知人善任,如何說不,如何避免倦怠等。

每期監測和精編中文視野之外的全球高價值情報,為你提供先人一步洞察機會的新鮮資訊,為你提供升級思維方式的深度內容,是為 [ 紅杉匯內參 ]。

消除創業倦怠,原地滿血複活

6個領導力養成大法

經理人教練卡蒂亞・弗雷森曾助力 Facebook 和多家創業公司領導者的成長,她發現當“三種能量”達到良好狀態互相依存時,人們就有機會實現“績效+”狀態,可以在非常短的時間內讓你的領導效率指數般地上升。

但是,極少領導者會意識到這一點。他們僅相信自己的智慧,依靠不健康的飲食支撐著自己。他們口若懸河,募集資金,卻又受制於自我懷疑和內心深處的不安。他們在傍晚時主持全體會議,即便那時精力已逐漸匱乏。弗雷森認為這些做法都限制他們的潛力,好在舊有模式和習慣可以改變。

協調“三種能量”,實現“績效+”

時間管理眾人皆知,但其實精力管理才是完成更多工作的要訣。但精力並不是單指一件事,人共有三種能量,它們互相依存:

身體能量:這是你做任何事的基礎,這種能量最易被影響,也最常被忽視。

情感能量:這關乎你每時每刻的感受,情感能量驅使著你一半以上的行為和決策。

精神能量:這是最高級別的能量,你必須要有足夠的體力能量和情感能量來保持敏銳的觀察力、理解力和專註力,唯有如此才可獲得精神能量。

用說“不”來表達“別占用我的時間”

CEO 和公司創始人如何更好地利用自己的時間?你可以削減 50% 處理郵件的時間,用來召開大多數會議。除此之外,最受人們關註的是:如何拒絕他人。如果要想省出更多時間,你必須得這樣做。

避免“決策債”,

建立可以抽身的流程和架構

真正的風險在於:作為領導,你可能忙得不亦樂乎。你覺得自己在創造無數價值時,問題成堆的日子實際上已經不遠了。

一項有用的舉措是建立工作節奏,比如定期開會評估各種崗位和職責,了解公司高層次目標的狀態,策劃下一步行動並進行優先級排序。此外,還要學會將不那麽重要的問題交給下屬去辦,並且使公司一直走在正確的軌道上。

挑戰時間,快者為王

戴夫・吉魯亞德是速度的推崇者。在創立公司 Upstart 並擔任其 CEO 前,吉魯亞德曾是谷歌企業應用部的總裁,在谷歌里,他得以目睹埃里克・施密特和拉里・佩奇做出無數重大決策的過程。因為這段經歷,他堅信:速度是商業戰場上的終極武器。在其他條件等同的情況下,快者為王,這一點通行於任何市場。而縱覽所有行業,速度即便不是領袖身上最具有決定性的特質,也必然是其中之一。

如何讓速度成為公司的基石,最重要的是:挑戰時間,落實最後期限。要做到這一點,只需問一個簡單的問題:“這件事不能盡早完成嗎?”有方法有邏輯地去問,認真嚴肅地擺出問題,並且將此養成一種習慣,這樣做將會極大地加快公司的執行速度。

避免倦怠的模板“填空”大法

羅麗・薩克塞納在 Clever 公司身兼數職,管理著銷售、客戶成功和支持、商業運營等部門,這些還只是其中的一部分。在此之前,她曾擔任領英的北美銷售部門主管一職。

她到底怎麽做到的?

對她來說,一項非常有效的做法,是采用框架模板來減輕肩上的職責,並且保證自己的精力能夠投入到既需要她同時又對公司業務有重要影響的任務之中。

下面就是她定期使用的框架的濃縮精華版:

薩克塞納把自己負責的所有項目分門別類地填入象限圖中,然後再決定處理的方式。她會毫不猶豫地舍棄第三象限里的事項。然後,針對第四象限里的工作,她會在團隊里挑選出會珍惜學習機會並樂於承擔更多責任的初級員工,把那些涉及維持公司內部運營的事務交托給可靠的他們。

第二象限里面的任務,她會交付給團隊里表現最出色的人才,這些人才在她的栽培下已經具備獲得成功的必要素養。

最後來到第一象限,也就是那些涉及公司發展前景、影響重大卻挑戰性強的項目。通常來說,這些項目需要反複的深思熟慮、大量的協調合作、來回的修正完善,以及無數的難題攻克。如果你處於公司領導層,這正是你關註的重心。在這些項目上,你比其他人擁有更豐富的信息和更寬廣的眼界,借此你也能對公司有更為深刻的影響。

利用上述四象限圖做好分析和評估之後,你需要跟他人說出你的決定,進行有效溝通。在溝通過程中,不要害怕承認你已經不堪重負了。

薩克塞納說道,“在我的事業生涯中,我曾經想要傾盡全力去完成很多事情,但發現這些我確實做不來。這意味著負責任的做法應該是不斷地進行評估,在發現確實超負荷時明確地告知其他人。溝通唯有坦誠才能頻繁。”

知人善任之前,要先“知己”

哈里德・哈利姆與他人聯合創辦培訓公司 Reboot 。如今,他致力於幫助企業管理層與身邊員工進行更加清晰的交流——最大化他們可以施加的影響。作為領導者,要做的第一件事情就是了解自己和身邊人。明白自己是屬於自我激勵型還是外界激勵型,能夠幫助你在對應的自我或外界中獲得更大的激勵和動力;而明白他人所屬的類型,在與他們交流的時候,你便能更加高效、更有說服力地傳達信息。

哈利姆解釋說,“假設你在跟一個屬於自我激勵型的人談話,你若想要說服她,在不提及她個人經歷的情況下基本不可能。因此,如果我跟她談公司的一個決定,我需要先提到過去公司曾經做了個決定,然後她因此改變了想法的這段經歷。她聽完後會做出行動,完全是由於她對於過去的回憶和認知,而不是被我勸服了。與此相反,要想改變一個以外界為參考的人的想法,要先給出你的觀點,並且提供外界的參考資料。”

情報

#與顧客互動,85% 要靠機器人#

AI 全線改造零售業,你準備好了嗎?

人工智能正在零售業掀起一場革命。

美國權威咨詢公司高德納(Gartner)的一項研究顯示,人工智能已成為 2017 年的頂級零售趨勢,到 2020 年,85% 的顧客互動將通過機器,而非人類完成。人工智能+零售會有怎樣的化學反應?

▨ 人工智能通過分析購物者的瀏覽物品、購物車、購買記錄、人口統計數據和相關數據向零售商顯示購物者需求。

▨ 有時,客戶清楚地知道他們想要什麽,卻不知道如何搜索。人工智能可以利用消費者數據結合商店的庫存指導客戶進行所需購買。

▨ 人工智能將很快允許零售商啟用視覺搜索,使用圖像識別來確定並查找某個產品或類似產品。

▨ “客服”也將被人工智能取代。通過學習,人工智能可以進行自動回複、提問、內部關鍵詞搜索等方式進行人際交互,解決客戶問題,推薦產品,找到所需產品。

▨ 人工智能還將擔當虛擬購物顧問的角色,它的算法會快速識別客戶在每月訂閱盒中可能喜歡的衣服、飾品等判斷客戶的喜好。同樣,零售商還可以使用人工智能創建虛擬試衣間,利用客戶數據全方位了解客戶,以便在在線購物時“試穿”。

#偶爾需要像“瘋子”一樣執著#

與史蒂夫・喬布斯共事學到的 5 大經驗教訓

在蘋果公司,除了喬布斯,還有很多“瘋子”都對公司有著狂熱信念,因此在它窮途末路時還是選擇留在下。一位曾和喬布斯、艾維・特凡尼安(Avie Tavanian)、喬恩・魯賓斯坦(Jon Rubenstein)等合作過的高管,分享了幫助蘋果扭虧為贏時學到的五大經驗教訓:

▨ 營銷至關重要。你可以做出世界上最好的捕鼠器,但是如果你不宣傳,那就沒有人會去購買。喬布斯接手後,蘋果拋棄曾經的低調變成一臺營銷機器。他說過,“如果沒有人知道產品的存在,我們怎麽能把它銷售出去呢?”

▨ 喬布斯可以和 CFO 談完公司財務問題後,馬上集中火力至主板上 ASIC 芯片的位置。你需要關註各個方面,但要依靠更聰明、更專業的人來創造卓越。

▨ 在招聘時略過簡歷和成績。喬布斯在招聘員工時更關註天賦、性格和興趣,頂尖的MBA畢業生反而會在公司碰壁。因此,招聘時不要只看學業成就或者高分。

▨ 相信直覺。喬布斯非常信賴聰明人的“直覺”本能。我從中學到的經驗教訓是:要樂於傾聽和憑直覺行事。

▨ 敢做大動作,大膽去冒險。喬布斯是勇氣和冒險的絕對主宰者。他回歸蘋果後,把整個公司都押在 iMac 上。他大膽行動,勇於冒險。剩下的就是寫就歷史了。

#歷時 2 年,研究 180 支團隊,200 多次訪問#

谷歌終於摸清成功團隊的 5 大特質

谷歌的亞里士多德項目(Project Aristotle)把該公司最優秀,頭腦最靈活的多名人才集中到一起,谷歌想知道,為什麽有些團隊表現出現,而有些團隊卻表現得不盡人意。

在對 180 支谷歌團隊開展研究,進行 200 多次訪問,還分析 250 多種不同的團隊屬性後,該項目得出提升團隊品質的五個關鍵特性:

▨ 可靠性。可靠性指的是團隊成員按時完成任務並滿足預期的能力。

▨ 確定性。高績效團隊擁有明確目標,而且團隊中有明確的角色劃分。

▨ 有意義。讓工作變得對每個成員都有意義。

▨ 有影響。團隊成員都認為自己的工作是有目的的,且會對更深層次的利益產生積極影響。

▨ 安全感。我們都參加過會議,都曾擔心自己看起來“無能”而避免提出問題。這種令人不安的感覺就像處在顯微鏡下,你所做的一切,說的每一句話都會被放大。谷歌發現,在營造心理安全感的環境下,團隊成員退出的可能性會降低,利用多樣性能力的可能性會上升,最終他們會變得更成功。

匿名用戶

匿名用戶

如何打造卓越公司的领导力梯队

1 : GS(14)@2011-01-08 16:02:11http://www.iceo.com.cn/shangye/39/2010/1224/205940.shtml

在21世纪要从优秀迈向卓越,中国的领先企业不仅要制定一个正确的战略,更要确保战略的成功实施。能否在各层级中持续培养出足够数量的卓越领导人,将是决定此成败大计的最关键因素

【《中国企业家》杂志】如果只做一件事情,可以显著提升绩效和生产力,这件事情应该是什么?

是开发新产品、投资海外市场、优化分销渠道,还是调整组织架构?

这是很多企业领导人每天都苦思冥想的问题。

经营企业当然没有那么简单。当今的中国企业和企业领导人,每年都启动几个甚至几十个重大举措,期望全面提升企业的战略实施能力,以面对日益激烈的竞争。

但有很多企业和领导人,常常忽略了一件对组织绩效极为重要的事情:提升自己和组织的领导力!

一个不可忽视的真相

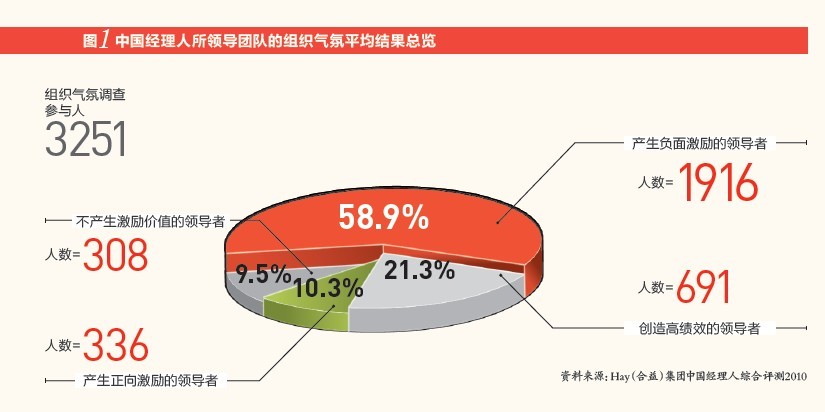

全球顾问公司Hay(合益)集团,最近对2万多名中国企业员工进行调查并发现,在他们的3200多名上级管理和领导者中——绝大部分是中高层管理者——竟有59%的人在制造挫伤积极性的组织气氛!这么高比例的中高层领导者非但不能有效鼓舞和激励员工,反而挫伤了下属的积极性,这是一个多么惊人、容易忽略的真相!

我们的研究还显示,在这些领导者的领导下,两万多名员工——绝大部分自己也是中高层管理者——有的觉得缺乏方向,不明确自己的角色;有的让“内斗”消耗了很多能量,并且对自己的组织和团队缺乏自豪感;有的觉得没有得到应有的授权,而且老板的要求实在太高而永远跟不上;有的则觉得没有得到应有的认可和回报,而老板又过于容忍低绩效者;有的感到无奈,因为太多的条条框框束缚住了他们的创造力。

显然,如此大面积的负面感受影响了企业人的创造力、生产力和组织绩效。人是感觉的动物,绝大部分的人在感受不好、未得到激励和鼓舞的情况下,绩效水平会大打折扣。最可怕的是,人的这种内心能量的流失是不可逆转的。一天的感受不好,一天的创造力、生产力和绩效水平就永远流失了,因为这一天永远过去了!

员工的这种负面感受,看来非常主观,但对组织来说,却是非常客观的现实。因为,无论你怎样想不通你的下级为什么拥有这种负面感受,“我已经给了你这么多,你还要怎样”,这种负面的感受是没有对错而真实存在的。如果不加以改变或干预,下级的能量和潜力就无法全部发挥出来,个人和组织的绩效就会损失。

事实上,员工的感受和团队及组织的绩效会有很大的关系。Hay(合益)集团大量的实证研究发现,团队和组织绩效上下波动值中的三分之一,来自于员工的感受。打个比方,一个当年利润增加了三亿人民币的企业,其中大约一亿人民币利润的增加值,来自于员工的积极感受。反过来说,如果一家企业的利润掉了三亿人民币,那么其中有一亿人民币的损失,来自于员工负面的感受。

在这样的实证研究结果面前,您还会忽视员工的感受吗?

既然员工感受这么重要,它对于组织绩效拥有如此直接的关联,那么如何才能创造出积极的员工感受呢?研究表明,要创造积极的员工感受,进而激发员工的主动性和创造性,提升绩效水平,要从改变领导人的行为开始,因为领导人的行为对员工的内心感受影响最大。

Hay(合益)集团多年的研究发现,在员工感受中,大约70%来自于领导人的领导行为。而下列领导行为常常会引发员工的负面感受:

· 只告诉下属做什么,不解释为什么要这么做,“理解了要执行,不理解也要执行”;

· 只批评不表扬,“老板不批评就是表扬”,甚至情绪失控,当众大骂;

· 对下属不放心,事事亲力亲为,下属没有表现的机会;

· 不对未来方向进行阐述和解释,造成员工无所适从;

· 赏罚不分明,过度地容忍低绩效者,甚至只用跟自己亲近的人;

· 在组织发生变化时,不对汇报关系、责权利的分配进行及时澄清;

· 对未来的发展和重大事项变化不征询下属意见,甚至不进行必要的信息分享;

· 只关注业务发展结果,不关注下属的个人生活、事业前途;

· 对下属的新点子、新想法非但不鼓励,反而进行打压;

· 对下属只知道使用,不知道培养;

· 领导的标准和要求太高,永远不满意,永远跟不上;

· 一切以领导为中心,不尊重下属的时间表和工作的优先次序;

· 领导的标准不一致,情绪不稳定,造成下属动辄得咎;

· 领导班子不和谐,无形中强迫下属站队;

领先公司的三大策略

可喜的是,越来越多的中国企业和企业领导人,意识到系统性培养领导力的重要性,正在加大力度,持续培养各级领导人。自2008年以来,连续三年,全球管理顾问公司Hay(合益)集团与《中国企业家》共同推出“中国最佳领导力培养公司”的榜单,旨在鼓励更多的中国企业和领导人关注并实践领导力的培养,并通过最佳实践的分享,提升整个社会在企业领导人培养方面的意识和水平。研究发现,“2010年中国最佳领导力培养公司”普遍实施了三大策略,这三大策略可以说是他们全面提升多层级领导力的成功之路上的路标。

1.大投入、系统化

过去三年来,中国领先企业在各级领导人培养方面,都显著地加大了投入。这一投入,不仅体现在物质资源方面,更体现在最高领导人在领导力培养方面的时间投入。“中国最佳领导力培养公司”榜单上的很多公司当中,最高领导人都开始亲自担任“高级领导人才培养计划”的“班主任”,并亲任其他领导者的“教练或导师”。通过言传身教,现身说法,来带动整个企业“领导人培养领导人”的文化和行为。

阿里巴巴集团非常重视各级领导人投入时间和精力,来培养其他的领导人。他们相信,只有领导人才能培养领导人。他们要求各级领导人,从马云开始,每年花大量的时间去发现和培养领导人才。高级领导人每年都会留出1-2周的时间来讨论人才问题。在这一过程中,他们会问,你们发现人才了吗?你们找到人才了吗?你们培养人才了吗?在每年绩效评估的过程中,会要求副总裁以上的干部来陈述为集团引进了多少总监级以上的人才。

此外,阿里巴巴集团非常重视通过轮岗来培养领导人。他们每年都有一定比例的中高级领导者需要轮岗。这种轮岗可以是半年或一年半,轮岗的职位可能跟原来的专业和经验有很大的差别。人力资源的负责人可以轮岗去销售和市场部,或战略部等等。他们愿意为了领导人才的长期发展而牺牲短期的绩效。

在领导力发展体系建设方面,“中国最佳领导力培养公司”也有长足的进步。

华润集团完成了自己的“领导力测评和发展中心”的建设。他们不仅完成了领导力测评题库,解决了工具方法的问题,还培养了20多位自己的“领导力测评师”。这些测评师通过一年多的学习和实践,学会了如何使用测评工具、撰写测评报告、给予高管测评反馈,并帮助高管制定个人发展计划。这支队伍已经开始为华润集团各个利润中心提供领导力的测评和发展服务。

华润集团经过一年多的实践,完成了集团最高层领导的发展计划“60班”,通过精心设计的商业课程、主题任务、实践项目、相互辅导、海外考察、轮岗培养、测评中心等活动,扩展了高级领导人的战略视野,建立了高级领导人学习与协作的网络平台,提升了高级领导人承担更加艰巨责任和使命的能力。在“60班”的带动下,华润集团各个利润中心纷纷启动本部门的高级人才培养计划“70班”,使领导人培养工作成为华润集团重要的管理实践和文化。

过去一年中,招商银行在管理者的领导力培养的投入都超过往年,这体现在人力、财力、资源等各方面。招商银行围绕着“二次转型”的战略目标,及时推出了高层的“分行行长的领导力提升班”,中层的“金鹰计划”。“金鹰计划”以“混合式学习”的方式开展领导力提升培养活动,通过解决实际工作中存在的具体问题来提升核心管理人员的管理能力。“金鹰计划”为期5个月,包括传统面授课程与行动学习、领导力测评、在线学习、教练辅导、体验式学习等多种学习形式。

经过多年的实践,TCL的“鹰的系列”也日渐成熟。其中“精鹰工程”、“飞鹰工程”、“雏鹰工程”等在培养过程中都安排了导师和行动学习项目。“雄鹰”担当“精鹰”的导师,“精鹰”担当“飞鹰”和“雏鹰”的导师、“飞鹰”担当“雏鹰”的导师。从2006年实施第一期精鹰工程至今,“导师制”已逐步形成层层辅导的导师体系。通过导师与学生的沟通交流,潜移默化培养领导力,以期更好地辅导各层级高潜力人员加速成长。同时,也会为导师提供“导师辅导技巧、导师沙龙”等,以帮助其辅助技术的提升。

2.从基层入手

领导力培养的资源永远是有限的。因此,很多企业都是先抓高层或中高层的领导人才的培养。目前越来越多的企业高层领导人正在认识到,中高级领导人都是从基层领导人升上来的。没有强有力的基层领导人,就不可能有强有力的中高层。况且,企业大部分的员工还是在基层,更不用说现在的“80-90后”现象对基层领导力提出了极高的要求。因此,一些中国领先企业开始关注基层领导力的培养。

比如,万科就启动了50/500计划。每年,在集团人力资源部的牵头下,根据员工的业绩和上级主管的推荐,人力资源部的审核,万科会从一线公司中挑选出一个具有上升潜质的管理后备队伍,这个队伍大概包括两部分:一部分是从基层有潜力上升到中基层管理者的队伍,500人左右;一部分是从中层有潜力上升到高层的管理者队伍,大约50人。

对于这500人,万科会采取问卷评估与反馈(万科人力资源部设计了一种叫GAPS的270度评估问卷)、职业发展对话等方式,对员工的能力有一定的了解,并制定针对性的发展计划,如轮岗、双向交流等。

对于50人,万科通过360度访谈、领导力发展中心(评价中心用于培训和发展)以及其它培养方式等,在对管理者能力进行了解的同时,也可以针对性地发展其能力。在领导力发展项目实施期间,公司总经理、主管人力资源的副总经理等高层都会到现场,考察这些管理者的特点、能力所长、需要改进的地方等等。

此外,万科还设计了“大雁行动”计划。根据业绩、测评结果,将新员工中表现出色、业绩优秀的人,选拔进入“大雁行动”的培训计划,作为后辈梯队来储备。这群人被称为“大雁”,他们可能是专业方面的好手,或是有发展潜质、有能力的人。如果能力达到要求又有岗位空缺的话,公司就会从“大雁”中挑选合适的人培养为新经理,对他们进行一周的培训后上岗。培训内容与团队的沟通技巧、团队的领导等相关,帮助他们进行角色转变。在新经理工作2-3年后,万科会将他们集中在总部再一次培训,培养成资深经理,培训时间变为1年,内容则更为丰富。通过这样的职业生涯规划,员工在不同的阶段接受相应的训练与指导,会觉得“不是被掏空,而是不断地给自己打气”,从而提升自身的价值。万科还投资建立了“E学院”。这一网络平台设有专业讲厅、新人课堂、师资库、培训资讯、课程体系、培训管理等专栏。

“专业讲厅”以房地产开发涉及的各个环节为主题设小专栏,通过视频课程、案例库、专业讨论区等形式实现网络教学和交流,万科总部各专业口负责人会定期以视频方式进行课程教学和案例分享,学员间可以共享案例,并进行讨论。“课程体系”针对不同层级的员工设有“职员提升计划课程体系”、“新经理培训课程体系”和“资深经理培训课程体系”,万科集团高层均担任“资深经理培训课程体系”的固定讲师。

TCL的飞鹰工程针对的基层管理者和领导人。在这一工程下,新任经理开展为期一年的系列培训。采用集团支持,产业/企业主导的方式实施。结合面授课程、高管讲座、网络课程等多种培养方式。经过培训使飞鹰学员实现从管理自己向管理他人过渡。

苏宁公司在企业内部进行1200青年人才培养计划,他们坚持自主培养,除公司总裁和董事长是60后,公司高管全面实现70后,总监级别几乎都是80后员工,平均年龄27岁。

3.锻造横向领导力

管理大师拉姆·查兰认为:横向领导力就是跨越各部门之间的障碍,实施领导的能力。这种能力是21世纪领导者必备的要害能力。

对于绝大多数企业来说,横向领导力不是可有可无的素质,而是实现战略的关键素质。很多企业高层的领导人发现,很多战略意图无法实现,是因为部门之间、团队之间、条块之间、前中后台之间无法高效合作。很多例子可以说明这一点。

一家证券公司,提出为大客户提供全面解决方案的战略,因为经纪业务、投行业务、自营业务、研究所等部门难以通力合作,公司很难协同起来为大客户提供整合的一站式服务。虽然公司调整了管控模式和业务流程,但不同的业务线还是协同不起来。新的战略也成了一纸空文。

一家大型电气产品制造企业,产品覆盖产业链,希望通过转型,使自己从“卖产品”到“卖整合的服务”。这就要求各制造单元能充分协同,根据客户需要整合产品和服务。这家企业修改了合作流程和内部交易规则,但一遇到跨业务的合作马上就磕磕碰碰,难以让客户满意,自己高兴。

一家全国性的大型集团公司的总部市场部,根据战略的要求和全国客户的需要,携手合作伙伴推出一项全国性的服务。这项服务的关键是全公司一盘棋,而马上有“地方诸侯”强调自己区域的特殊条件,非要自行其是、另搞一套,而总部市场部和“地方诸侯”也难以达成共识,步调一致地采取行动,从而影响了整个战役的整体效果。

一个大的集团性公司的区域公司,在客户销售和管理方面探索出一个新的模式,取得很好效果;当别的区域公司向他们取经时,他们就变得支支吾吾,犹抱琵琶半遮面;当他们可以帮助整个公司拿到一个大客户,但对自己的区域公司的业绩帮助不大的时候,他们更是表面上声称全国一盘棋,但行动上却另做一套,以至贻误战机。

上述这样的例子不胜枚举。可以说没有一家公司是不存在跨部门跨领域合作这类问题的。而横向整合已经从根本上阻碍了战略的实施、管控模式的落实、最佳实践的分享以及企业创新的实现。最重要的是,中高层领导者不仅在大量的“内耗”甚至是“内斗”中消耗了大量的体力和精力,而且企业在竞争中所需要的高速度完全无法实现。

“中国最佳领导力培养公司”的高层领导者意识到了这一问题。他们通过各种方式来培养和发展横向领导力。

华为在全球扩展中取得了巨大的成功。华为通过组织形态和做事规则的设计来培养领导者的协作意识和横向领导力。华为的高层领导认为,他们的产业本身需要高度的群体合作才能成功。华为的各级领导人在成长的过程中,得到大量的轮岗机会,获得了跨部门、跨领域的视野,可以在协同中从对方角度来看问题;而且,华为大量的决策是由跨部门和领域的委员会来完成的。即使是国家代表处的负责人,有很多的决策也是通过一个委员会来进行。这种跨部门和领域委员会的组织形态和决策方式,决定了华为的领导人在成长的过程中,必须培养横向领导力,必须学会倾听、沟通和协作。

阿里巴巴集团的独特做法是建立跨领域和部门的沟通平台,以促进不同层级、不同领域和不同部门的领导人和业务专家之间的沟通,以及信息和理念的共享。例如,每年阿里巴巴集团都会举办几次现在和未来领导者的“大集中”,通常有150人参加。在这样的聚会中,他们会分享对使命、愿景、文化价值观的看法,也会讨论战略方向、业务策略和协同的问题。通过这样的大集中,他们不断分享思路甚至困惑,讨论新的业务领域、达成新共识。这种跨领域、跨部门和层级的讨论和聚会,对塑造统一的文化和价值观,提升横向领导力发挥了重要的作用。

苏宁公司也是通过制度性的方式来培养协作精神和横向领导力。苏宁公司的各管理层级都需要进行跨地区、跨部门轮岗,从营销到市场、门店到客户服务。进入管理层级必须经过这种轮换,形成良性的循环。为了确保调岗计划完成,苏宁公司在福利薪酬上提供必要支持,并要求员工服从公司派遣。

华润集团通过对各层面领导团队的测评,发现了中高层领导者在团结协作上存在的问题。他们以此为契机,通过让中高层领导者“举实例、讲故事”的方式,分析实际团结协作中出现问题的根源是什么,从而找到系统的解决方案。这些解决方案都围绕着战略共识、管控模式的进一步澄清,和领导者的团队领导力来展开。

很多公司将团队的协作定义为对领导人的关键要求。中粮集团的高层认识到,中粮要实现全产业链战略,就必须加强不同业务之间、同一业务上下游之间、组织内部之间的有效协同,资源共享,形成强大的合力。因此,在他们对领导人的要求中,非常强调“强合力,协同共赢”。这些要求,通过对领导人进行测评以及培养等方式得到落实。

联想集团的管理者在跨部门和领域的协作上,不仅发生在中国员工内部,还要与国际上不同文化的管理者进行合作。这种跨文化的横向领导力的培养就变得更具挑战性,因此在企业文化上,通过制度和培训方面来强化和宣传跨部门的协作。

制度方面,特别强调事业部之间的跨部门合作,让大家更加融合。比如:召开定期的业务会议,定期业务回顾,定期团队建设;高层及技术事业部通常每季度2次,其他管理者也有1年1次到2次的协同会议;培训方面,从2009年到现在,一直在各个管理层级传授《跨文化沟通》、《东方遇到西方》等课程。

在培养横向领导力的实践中,概括起来,中国领先企业主要采用以下6种方法:

1.在组织设计上鼓励跨部门和领域的沟通、交往和协作;

2.制定并实施相关政策,例如通过轮岗等方式,使员工获得跨部门和领域的视野,培养对其它部门和领域的员工的理解;

3.开展跨部门、团队的领导力培养活动,使中高层领导者建立网络式的沟通平台,以提升横向领导力;

4.从新进员工培训开始,培养合作的精神和意识;

5.建立领导力素质的模型,并通过测评和发展来培养横向领导力;

6.组织跨部门和领域的项目小组或决策委员会,在实践中培养横向领导力。

在21世纪的第一个十年即将过去的时候,中国的领先企业面临着前所未有的机遇和挑战。这些企业能否在已取得的巨大成功下,更上一个台阶,从优秀迈向卓越,不仅取决于他们是否制定一个正确的战略,更取决于是否能够成功地实施其战略。而能否持续培养出足够数量的、卓越的各级领导人,将是战略实施成败的关键中的关键!

(作者为Hay(合益)集团东北亚区总裁)

Next Page