- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

賣零食蝕三千萬759林偉駿收縮就會玩完

2016-08-25阿信屋今年公布了成績表,首度見紅,母公司CEC國際(759)全年蝕2972萬元。一包薯片賣十蚊,完全不計成本,要賣多297萬包,才可填回此數。由當初被指反超市霸權、贏盡掌聲,到現時被批評入強國貨、亂打折扣。評價「天與地」,百般滋味在心頭,林偉駿講到明再變陣︰「係有壓力,一定要控制住,唔可以再跌!」 他十多年前中過兩次風,講到詳情,林偉駿顧左右而言他:「其實就係唔使諗咁多嘢……做人唔好有呢啲包袱。」說完又合上眼。人家的老闆,站高一級指手畫腳,林偉駿連訂貨期都要親自目及實。這樣的上市公司老闆,你見過嗎? 林偉駿不是第一次經歷風雨。做電線圈工廠起家的他,○八年金融風暴期間,生意跌到谷底,須遣散四、五千名員工。對他來說,打擊很大。林偉駿說過,不能接受再遇危機時遣散身邊伙記,故他只求日後穩打穩紮。相比這盤鋼線上的生意,他更需要擔心的是自己的健康。他首次透露,十多年前曾經中風兩次,「日日好似食糖咁食薄血丸。」他指着手臂說:「我成手容易有呢啲一點點。」皆因薄血丸會降低血液黏度,可能會引起出血,亦即較容易瘀傷。對於中風他不願再多談;要擔心自己的健康,他也擔心父親,「我老豆就快九十歲,依家插緊喉。」或者對比之下,生意的包袱顯得不重,「如果一個人帶動到公司或對工作十分有熱誠,脫險機會始終最高!」 林偉駿明顯想做這個帶動者;六年以來,阿信屋首度見紅,他口說壓力不大,因為原本就不預期阿信屋賺大錢︰「除非輸到癲,呢個數仲係受控嘅!」一年蝕二千九百幾萬,薯片賣一包蝕一包,如果這叫受控,何不直接開善堂?六年前,阿信屋用平價打霸權,救贖小市民;由一間屋邨小鋪,開到全港十八區有二百七十一間分店,旗下有過千個職員,非他想退就退,「難得有呢份工作。呢份工作維持我好多嘢,唔好話工作滿足感,實際生活上都維持到,亦有咁多伙記。」林偉駿樂觀地相信阿信屋「有得救」。「善堂」繼續開,大家不如就幫他把把脈。 最關鍵命脈:不能跌的租金 近年高速擴充的阿信屋,梗有一間喺左近,並不是林偉駿特別有野心,他指太少分店,根本無供應商吼,「當我開店開到一百六十至一百八十間時,突然有很多供應商主動接觸,問啲嘢(貨)可唔可以俾你?唔得都打你阿信屋的名。」無可否認,平均貨價會平。他認為:「阿信屋一定要守穩二百至三百間分店,如果守唔穩,有機會兵敗如山倒。」毫無懸念,在香港租鋪賣貨,等於幫業主打工。打開759年報,三年間租金佔收益比重由9.8%上升至10.6%,再上升到最近11.8%,「脈搏」急速上升,即使近日零售市道下滑,租金亦無回落跡象。即係開得多又死,唔開得多亦死。林偉駿都知道這是死症,他說:「美孚新邨分店,被業主要求加租,仲有兩個月才結束租約,但鋪位已經有快餐店以更高租金承租。」他近日積極在各區找鋪位,樂觀的他無奈表示:「呢幾日傾(減租)都無得傾。」而經常搬鋪,亦需要大量現金去做裝修。肥,就減啦。但二百六十磅的他,對減肥有一套心得。「如果阿信屋得番一百三十間就玩完,就好似我突然體重暴跌至一百八十磅,身體好差先劇跌咁多!」他補充︰「成個營運機制、倉存、物流,整個布局即時全部削肉,先可以襯番啱佢。」肥佬林偉駿這樣說,就肯肯定他未見過營養師,做運動加控制飲食,減肥其實可以按步就班。但他選擇「食藥」爭取即時效果,「成本上升,我哋唯一辦法係加價。」 副作用:隨時加價 又再講番六年前,阿信屋之所以彈起,全因為一個「平」字。到今日,如果阿信屋沒有689折的時候,記者其實不會踏入半步(當然我不代表全部讀者)。但為了應付外匯問題,林偉駿指不得不加價。他指阿信屋由以前每一季度調整價格,轉為每來一櫃貨都調整價格一次,減少因日圓急劇波動而影響利潤︰「櫃櫃返來都同你對價!」做到咁貼價,客人有詐型嗎?林偉駿表示,這幾個月阿信屋已因外匯變化而加價,但生意並無因而損失,代表顧客接受到阿信屋因為成本上升而上調的價格。睇番轉頭,單計零售業務,經營溢利由去年的6,864萬,急跌至1,584萬。除開271間店,即每間每月僅賺4,871元。林偉駿身為老闆,每日凌晨一時才收工,訪問期間經常閉目養神。人家的老闆,站高一級指手畫腳,他連訂貨期都要親自實,「啲客話我哋賣賣吓無咗,唔得啦,日期一定要接啱。」他舉例,每個月訂貨一櫃,二十八日已經賣完,第二十九日就要來第二櫃貨︰「嗰幾日空框都唔好嘥咗佢,計得盡啲。我哋無,客就去咗人哋度買。」的確,記者過去曾在沙田連城廣場分店買冰鮮比目魚,買過一次,近幾個月已經無新貨,而且店內的冰櫃亦空置已久。作為曾經的忠實fans,記者也希望它可以改善。 由賣日貨轉賣陸貨港貨 阿信屋主打日本零食,今年要蝕入肉,致命傷當然是來自日圓升值。CEC國際錄得以日圓計值的採購匯兌損失,淨額達二千一百多萬元。林偉駿起初以為日圓上升會打擊日本供應商出口,減少利潤。不過由於日本供應商大部分原材料來自越南及內地,加上人民幣貶值,採購成本因此下降︰「所以日本仔不知幾開心!」故他要求日本供應商減價︰「我同善字腸啱啱傾完,鍊住佢5%。你賺多咗,梗係要減價俾我,我咁辛苦!」但為求安全,已減少日本貨,「我上年(日本貨)已經減咗額,如果唔係仲大件事!」阿信屋來自日本的商品佔比,已由二○一五年度的百分之四十三,降至上年度的百分之三十九。林偉駿的策略是,除了改部分由韓國及內地入貨外,亦賣更多「本土」出品,如家樂牌雞粉,不過他取貨量少,部分產品暫時只能向拆家入貨,毛利當然較直接向供應商入貨低。不過對於顧客來說,買的東西特色大減,走上「超市」之路,與大集團有何分別?頭痛醫頭,腳痛醫腳,這亦使林偉駿由一個被捧到上天的老細,狠狠地跌了一跤。但對林偉駿來說,只要不蝕本,已經心滿意足。 撰文:黃嘉慧攝影:鄭樹清攝錄:鄭樹清[email protected] | ||||

"武林外傳"告"龍門鏢局"侵權 發行方遭索賠三千萬

10月14日消息,北京知識產權法院官方微博@知產北京日前發布《 武林外傳訴龍門鏢局不正當競爭索賠3000萬 北京知識產權法院開審 》一文,稱《武林外傳》版權所有方將《龍門鏢局》8名聯合投資出品方告上法庭。目前,北京知識產權法院已受理上述訴訟,並將擇日宣判。

"知產北京 發布全文如下:

10月12日上午,北京知識產權法院公開開庭審理了原告北京聯盟影業投資有限公司(以下簡稱聯盟公司)訴被告北京小馬奔騰壹影視文化發展有限公司(以下簡稱小馬奔騰壹公司)、北京小馬奔騰文化傳媒股份有限公司(以下簡稱小馬奔騰公司)、安徽廣播電視臺經濟發展公司(以下簡稱安徽電臺)、海南電廣傳媒影視有限公司(以下簡稱海南電廣公司)、東陽盟將威影視文化有限公司(以下簡稱東陽盟公司)、柏聯集團有限公司(簡稱柏聯公司)、盛達思(北京)文化傳播有限公司(以下簡稱盛達思公司)、西安小馬騰飛影視文化發展有限公司(以下簡稱小馬騰飛公司)不正當競爭糾紛一案。

原告聯盟公司訴稱, 2005年其投資拍攝的電視劇《武林外傳》取得了巨大的成功,編劇為陳萬寧(筆名:寧財神)。2013年,小馬奔騰壹公司等八被告聯合出品了陳萬寧的又一部電視劇《龍門鏢局》。八被告在多個場合突出編劇地位,明示、暗示電視劇《龍門鏢局》與《武林外傳》存在前世今生的關系;多次出現“《龍門鏢局》完勝《武林外傳》”、“《武林外傳》在置景和服裝上因陋就簡,《龍門鏢局》高端洋氣”等文字;且陳萬寧亦多次宣稱《龍門鏢局》系《武林外傳》的升級版,但原告與《龍門鏢局》之間並無任何關聯。

原告聯盟公司認為,《武林外傳》電視劇的熱播使其成為知名商品,“武林外傳”成為知名商品特有名稱。八被告的前述行為屬於《反不正當競爭法》中的虛假宣傳、商業詆毀、擅自使用知名商品特有的名稱,違背誠實信用的基本原則,構成不正當競爭。為此,原告請求法院依法判令八被告連帶賠償原告經濟損失3000萬元及合理支出1萬元。

北京知識產權法院受理該案後,依法由法官趙明、法官卓銳和人民陪審員高睿組成合議庭,進行了審理。

當天庭審中,原告聯盟公司、被告小馬奔騰壹公司等六被告悉數到場參加了庭審,被告安徽電臺、柏聯公司未到庭參加訴訟。

針對原告聯盟公司的訴訟主張和訴訟請求,被告小馬奔騰壹公司、小馬奔騰公司、小馬騰飛公司共同答辯稱,三被告攝制、發行40集電視連續劇《龍門鏢局》系合法使用著作權;原告僅享有電視連續劇《武林外傳》的版權及衍生物品的所有權,並不包括劇本的著作權;編劇陳萬寧有權創作《龍門鏢局》,且《武林外傳》和《龍門鏢局》是編劇陳萬寧分別創作的兩部完全獨立的作品,三被告基於陳萬寧創作的劇本拍攝影視作品,並未侵害原告的利益,更未貶損原告及《武林外傳》的聲譽。為此,請求法院判決駁回原告的全部訴訟請求。

被告海南電廣公司答辯稱,海南電廣公司事實上既未出資,亦未參與拍攝、發行等,因此本案與自身並無直接關聯,被告海南電廣公司並非適格被告。

被告東陽盟公司答辯稱,依據東陽盟公司與被告小馬奔騰壹公司簽訂的電視連續劇《龍門鏢局》發行協議書以及授權書的規定,本案與被告東陽盟公司並無關聯,被告東陽盟公司並非適格被告。

被告盛達思公司辯稱,其並非適格被告,而且原告指控的不正當競爭的行為不成立,索賠數額過高。被告盛達思公司於其他七被告無共同故意,無共同行為。

該案將擇期進行宣判。

胡官住過三千呎「特首府」

2016-11-03 NM搶先出閘參選特首的胡官,自爆與時下年輕人一樣,冇磚頭揸手,但提起當上訴庭法官時,住過半山嘉慧園則特別興奮,「係呀,我住嘉慧園penthouse添,三千幾呎,係我做法官時政府租俾我住。」 嘉慧園風水好都有跡可尋,據聞從山頂落嚟有兩條山坑水,恍如兩條龍脈環抱嘉慧園,前特首董建華當年都寧願住番喺嘉慧園也不願搬到「禮賓府」,從此這個半山豪宅有「特首府」之稱,以往租客大多是跨國企業東南亞行政人員的宿舍,甚或外國領事官邸,甚有貴氣,難怪胡官如此緬懷,貴為港英時期的精英,又喺英國浸過鹹水,想喺港島區住番有港英嗰朕除嘅豪宅真係唔易。現時胡官租住上水金錢村的豪宅——御林皇府,鄰近馬會雙魚河會所,盼能延續「馬照跑,舞照跳」的日子。 佐治哥半島食mum mum 唔好以為「上海仔」先會去半島歎茶,經常在上環中遠大廈出入的金融猛人佐治(George)洪,都會過海去半島的高級餐廳Gaddi's歎番個lunch,半島有自家的Chocolate Room,甜品特別sweet,睇佐治哥就知,身邊有位後生女陪住食仲好細心,親手餵佐治哥食mum mum,怪不得有小記曾經問佐治哥攞手提電話方便聯繫,佢話:「唔好啦,有女人打電話嚟,老婆鬧。」真係搵鬼信咩! 中環寸嘴仲莎士髀罅,攞把刀去劈啦 呢個鬍鬚曾喺個網誌度講,喺美國俾人侮辱時打過唔少交,唉,畢業後喺外國發展有一定難度,總遇過被歧視啦,尤其喺東岸。跟住又去新光戲院,唔係紐約Broadway,睇廣東話版嘅莎士「髀罅」,唔好意思我呢啲係上環南北行口音,如有冒犯,實屬有心。計我話鬍鬚曾喺度to be or not to be,唔好好似返母校喇沙教師弟花劍,喺度扮君子劍,須知道如果要出嚟選特首,就要用軍刀劈啲豺狼虎豹,阿習同鬍鬚曾都握咗手,董建華都係咁嘅形式,呢啲唔叫blessing,乜嘢係blessing呀?唔通等employment letter到呀?啲食肆久唔久要去update吓,如果唔係都唔知有乜變化,不過我「籮柚」得一個,踎得幾多間吖,我有班老友鍾情制服團體的誘惑,週日俾面派對去大球場睇童軍大會操,順便去「名廚」食個晏,老實講平日就唔會去o架,去嗰度純粹係「玲姐」個人魅力同埋背後娛樂界嘅老闆,整番個「三十二頭吉品伴東江菜飯」先,家陣做推廣喎,四百三十八蚊一客,話晒係乾鮑實際啲,又用古老銅器上枱,鎮店之寶檸檬叉燒酥都有啲味道,手快有手慢冇,隔籬枱許冠文一家想食都已經賣晒咯! 楊國佳工廈大王楊耀松長子,八十年代往北美洲開山劈石,做一帶一路先頭部隊,自比為星仔變星爺前冇人懂欣賞其無厘頭文化,廿年後終於領略當中奧妙,與粉絲分享在北美洲各路人士交手經歷,絕不老點。 金融古惑借中華英雄吸水 呢排漫畫家馬榮成的《中華英雄》被搬上舞台,引發金融古惑仔度橋食大茶飯,有經紀向闊佬推銷一隻人民幣債券,以馬榮成的前「老闆」、漫畫界教父黃玉郎作招牌,並聲稱由央視做擔保,年息有十五釐,一手為人仔一千萬,合共集資四億銀,雖然低息環境,擺錢喺銀行冇肉食,但如此高息作招徠,似乎too good to be true。當事人黃玉郎謂:「冇咁嘅事,要幫我澄清呀!」其實黃玉郎在股壇上見盡風浪,其玉郎集團在八七股災後易手不特止,還因訛騙公司三千多萬而鎯鐺入獄,所以話此等金融古惑,連搭棚嘅道具都唔肯花心思,都幾難有水魚上釣。 | ||||

共享單車泡沫反思:三千萬單車產能大躍進,供應鏈大幅漲價

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0316/161897.shtml

自行車產業的新一輪狂歡已經開始。

本文由騰訊深網(微信ID:qqshenwang)授權i黑馬發布,作者

得益於共享單車的高速發展,本處於“夕陽期”的自行車產業,正重新煥發出新春。

據中國自行車協會官網報道,2016年以來,共享單車已在全國30多個城市投放,總投放數量超200萬輛。而根據公開數據統計,2017年共享單車預計投放總量將極可能接近2000萬輛;從產能來看,這個數字甚至會達到3000萬。相比之下,以往在中國每年8000萬輛的自行車產量中,內需也僅僅只有2500萬輛上下。

自行車產業的新一輪狂歡已經開始。而上述一系列驚人的數字,已經體現在了產業鏈上。

被譽為“中國自行車第一鎮”的天津王慶坨鎮,曾在20年前頗為輝煌,但近年來產業的下行趨勢,使得這個小鎮一度雕敝。隨著共享單車訂單的紛至沓來,王慶坨又再一次春意盎然:工廠日夜開工不再稀奇,伴隨著隨處張貼的招工啟事,大量周邊省市的人口又開始重新湧入。

被改變的還有包括深圳在內的多個珠三角工廠。據央視財經報道,深圳豐永達自行車廠總經理劉德武去年還在為市場低迷犯愁,今年春節前突然接到了來自共享單車企業天降的數萬訂單,這是他從業二十年來經歷的第二次“瘋狂”。

“今年整個公司從深圳公司到天津公司一共增加了 500 名員工,流水線增加了 7 條流水線 ,以應對去年年底洶湧而來的共享單車訂單,太突然了,好像洪水爆發一樣,我只要做多少他們就要多少,那怕你給他一百萬它都全要了。”雷克斯自行車有限公司總經理胡澤風如此形容其所經歷的巨變。

這僅僅是整個自行車產業鏈“大躍進”的縮影。除了組裝廠,更多產業鏈上遊的元件廠,甚至包括富士康這類“跨界者”,都出現在這幅大躍進的畫卷之中。

在資本的助推下,正高速發展的共享單車企業已宛如自行車產業的“白衣天使”。一些人鼓吹著這場互聯網+傳統產業的革命,似乎幾十年的產業模式在這數月間已然完全顛覆;與此同時,短時間突如其來的產業紅利,更是影響了無數工人的命運。

然而,作為一個新興產業,共享單車能否在更長時間內撐起這個產業,依舊是個未知數。最為重要的是,產業鏈從上至下存在的隱患依舊存在;隨著共享單車生產量的進一步加大,相關企業與供應鏈的一些既有矛盾或許也將日益加重。

無論對共享單車企業,還是自行車產業,未知的風險可能已經站在了門口。

難啃的單車制造產業:成本高企,品控失控

比起只“連接”車的專車平臺,共享單車企業的模式顯然要重上太多。

根據公開資料,目前共享單車領域的兩巨頭摩拜與ofo的2017年預計產能均已超1000萬輛。以保守的1000萬輛來計算,即便每輛單車的成本為300元,僅單車制造一項就至少需要30億元。

對比摩拜與ofo的總融資額,摩拜為3.55億美元(約24.5億元人民幣),ofo為5.8億美元(約40億元人民幣);可以看出,僅僅單車制造一項,就足以讓兩家巨頭的融資額捉襟見肘。

但這只還是供應鏈資金需求的一部分。一位自行車產業鏈資深人士向騰訊科技解釋,供應鏈上需要錢的地方還有很多,包括自行車車架開模費用,以及元件預付款等等。

據騰訊科技(微信公眾號ID:qqtech)了解,相對於共享單車的產量,單個自行車車架的開模並不算高,但很多廠商出於測試心理,並不會只開一個磨具。此外,市面上的共享單車品牌往往有多個型號同時流通,單車企業必須一直維持對開模的關註與投入。

元件預付款問題則涉及到產業鏈的一些基本準則。

“與其他硬件領域一樣,自行車領域也包括元件提供方與最終組裝廠,這一長串鏈條至少會涉及十幾家企業,如何協調鏈條上各家公司的協作並不容易。”小藍單車合作方野獸騎行相關人士向騰訊科技表示。

騰訊科技了解到,整車公司生產的正常流程,一般先是向上遊元件廠下訂單,元件供給達到要求後,才會與下遊的代工廠就某個時間段的產量達成一致;這其中存在一個向元件廠交付預付款的流程,而此時距整車組裝尚有較長時間。

這一流程的影響簡單來說即:如果整車企業下了一筆價值10億元的單車訂單,它用於周轉的資金必須超過10億,才能保證下遊組裝廠時刻有元件可用。這無疑伴隨著重資產的現金流風險。

除了資金,另一個嚴重的問題還在於共享單車廠商對供應鏈的品控。

以一開始就在尋求代工廠的ofo為例,雖然在公開表述中,ofo多次宣傳其合作夥伴為飛鴿、鳳凰等大廠,但自發展之初,ofo的供應商一直很雜,供應商體系中至今還存在著一些年產能只有數萬的小廠。

這其中的問題在於,各個代工廠之間的生產線質量並不一致。

騰訊科技了解到,這一問題在去年年底尤為突出:由於短時間內需求爆發,天津的多家工廠幾乎同時收到了某單車企業的訂單;由於需求迫切,加之初入行的共享單車廠商缺乏經驗,多家工廠產出的單車不僅質量參差不齊,還比起正常的下線產品質量有所下滑。

“這些車如果是用來賣,整車廠肯定不會驗收。”一位產線工人表示。

不僅如此,即便是同一家企業的不同產線之間,也存在一些問題。

“如果是新開的產品線,就需要一些磨合期,包括能否招到熟練工人、以及工人對產線的熟悉程度,都會直接影響到下線產品的質量。”上述供應鏈人士向騰訊科技表示。

最終,產品的品控問題將會直接體現在不一致的用戶體驗與居高不下的損壞率上。如若企業不加以重視,很有可能會在接下來的“肉搏戰”中有所不利。

產能迷局

可以發現,雖然共享單車企業自去年年底以來通過砸錢,短期拿下了眾多工廠的訂單,但後續面臨的挑戰依舊十分巨大。這不僅體現在上述硬件產業鏈的各種“坑”上,在產能層面,工廠的最終產量能否達到企業預期,將直接影響企業的擴張。

此前,騰訊創業通過摩拜與ofo的公開表述將其各自產能進行了不完全匯總。在該匯總中,兩家企業的預期年產能至少都在1500-2000萬量級。

然而,如若深究,這一產能數字的真實性值得懷疑。

其中,摩拜當前的產能主要包括兩部分,一是摩拜在無錫的自有工廠。據悉,這一工廠目前已有面積達3萬平米的兩棟樓,每天可量產1.4萬輛單車;以此計算,該工廠的年產量約在500萬左右。另一部分為天津愛瑪體育用品有限公司,該公司承擔了摩拜2017年500萬的產能。

不僅如此,摩拜還在今年1月接受富士康註資,並宣布後者將為其開辟專門的單車生產線。根據摩拜方面的表述,預計這一生產線將為其帶來560萬年產量。

但這一產能能加入到2017年的預計產量中嗎?騰訊科技發現,摩拜與富士康方面均未明確該產線的落地時間。資深供應鏈人士告訴騰訊科技,即便這一合作順利進行,產線最快落地可能也需要等到今年下半年。

“富士康從未涉足過自行車代工,硬件產業不比其他行業,前期準備工作,包括工程師、工人招聘,設備采購、調試,供應鏈體系搭建、篩選及協同機制的建立,產線試運作都需要時間,這些流程即便再加速,也需要半年以上”。

即便產品正式投產,在良品率上能否達到標準,仍難以判定。事實上,富士康的擅長領域一向為3C及半導體,此次跨界涉足單車制造尚無法評估效果。

“我們估計富士康能穩定出產最早也需要等到明年年初。”上述自行車供應鏈人士告訴騰訊科技,摩拜如果要在今年維持高產量,極有可能還會尋找新的合作夥伴。

對於另一家共享單車巨頭ofo,其生產邏輯與摩拜的模式大相徑庭:不自建工廠,也不找“跨界選手”,包括已披露的富士達、飛鴿、鳳凰,皆為傳統自行車廠。這些相對老牌的工廠,在短期內或將為其帶來相對穩健的產能,但是長期來看,供應鏈環節則更受到外部合作方制約,成本也或許會更高。

供應鏈大幅漲價:小廠繁榮或曇花一現

需要強調的是,在2017年剛開始的現在,判定共享單車的預期訂單能否實現,依舊顯得過於草率。

這不僅是考慮硬件產業的既有難題及選擇代工廠的問題,還有一個重要層面來自於整個自行車產業鏈與共享單車企業之間微妙的關系。

事實上,雙方的關系經歷了一個頗為有趣的變化。一位曾在天津王慶坨接觸過多家代工廠的人士告訴騰訊科技,共享單車的出現初期,令行業一時間反應過激,當時“共享單車廠商下單時壓價普遍很厲害,但逛了一圈王慶坨,這里代工廠太多,即便是一些深圳廠商都無法接受的低價,王慶坨也總會有工廠敢接”。

但隨著供需關系日漸明晰,一些代工廠已經開始試圖提價。

從網上流出的一份ofo采購合同上看,這筆發生在2016年年底的訂單包括5000輛小黃車,每輛車的采購價為224元;然而,騰訊科技最新獲得的消息,供應鏈對ofo的單車采購價已經超過了300元,增幅高達40%。

這一方面與上遊原材料緊缺導致的價格上漲有關,另一方面,隨著工廠生意的緊俏,已經沒有必要再去用低價拿合同;尤其一些產能較大的工廠,議價權正在逐步上升。

這源於共享單車企業考慮到品控,試圖向大廠轉移產能。一位在去年年底進入某單車供應商體系的從業人士向騰訊科技表示,在去年年底,共享單車企業的單筆訂單規模基本沒有定數,對工廠的產能基本是產多少收多少;但在今年開始,其態度已經發生了一些變化,“可以看出對共享單車企業謹慎了不少,我們開始擔憂訂單還能續到幾月。”

無論如何,單車采購價格的整體上升已是短期內難以逆轉的趨勢。

供應鏈人士估測,如若價格繼續上漲,極有可能使部分共享單車廠商減少訂單;對於很多工廠而言,反而會松了一口氣----畢竟,此前很多工廠對產線的增加仍顯得十分謹慎,在訂單超量時,這些工廠寧願增加工人班次,也拒絕盲目增加產線。

而這種“謹慎”,隨著時間的推移,最終有可能轉變為共享單車企業與自行車產業鏈難以調和的矛盾。

在今年2月22日,中國自行車協會圍繞“共享單車對行業的影響”就召開了一場會議。據協會官網報道,一些企業代表危機感強烈,指出共享單車的風潮終將是曇花一現,安全、維護等後續問題亟待解決,由於企業性質不同,容易出現資金鏈斷裂,切不可盲目跟風。同時,還有部分企業代表表示,共享單車的發展還有待觀察,看風向如何再做打算。

這些看似多余的擔憂並非杞人憂天。

根據騰訊創業此前的估測,整個市場對共享單車的總需求量很有可能只有不到2000萬輛。即便今年共享單車的3000萬輛產量可以完全被市場消化,明年這一產量也有極大概率發生驟跌。

如果這一預估成為事實,將對自行車產業鏈上各個廠商影響巨大。作為一個重資產產業,很多工廠今年為共享單車擴大產能投入的廠房、設備、人力,如果不能在明年持續運作,將轉而變成難以消化的負擔;一旦抽身失敗,工廠甚至將面臨倒閉風險。

這也使得越來越多的供應鏈人士開始憂心共享單車熱的未來。

隨著這場空前的行業“大躍進”持續邁進,隱憂與矛盾也在持續發酵。最終雙方將如何妥協,一方面關乎共享單車的擴張,一方面也與單車產業鏈從業者的命運息息相關。

匿名用戶

匿名用戶

吳光正執靚三千億家產交棒

2017-03-16 NM連希特拉都cut唔到有線,有邊個話cut就cut到?答案是老闆吳光正。上週四意外爆出有線寬頻(1097)賣盤不成,兼夾九倉(4)決定不再注資,意味有線隨時執笠。在有線大樓內,一直收看直播的有線新聞部員工,全場鴉雀無聲,「大家唔太接受到。」有線九年累積虧損十七億元,雖然同系商場海港城的租金收入,每年達八十億元,足夠「照」起有線有餘。不過長貧難顧,加上會德豐系正大重組,銀行出身、性格「密底算盤」的吳光正計過度過,決定cut走蝕本貨。今年七十歲的吳光正,早年從外父包玉剛手上、接掌三千億元會德豐及九倉系,但畢竟是外姓人,已是時候執靚盤數,全面交棒有一半包氏血緣的兒子吳宗權。 上週四下午十二時多,有線寬頻停牌。有線員工皆靜候賣盤消息,「估應該有結果。」豈料四小時後,主席吳天海在九倉業績會淡然宣布︰「不再額外對有線寬頻財務支持。」一直睇住直播的新聞部員工「靜咗,唔太接受到」。這幾天,部分主播和記者都不約而同穿上黑白灰等素色衫,「同事可能係想表達悲哀或不滿。」 電影愈播愈舊 有線員工指公司近年已慳得就慳,兒童台已完全無新的自製節目,每日不斷輪流播三套卡通片度日。電影台的電影亦「愈播愈舊」,有○一年的《麥兜故事》、九五年的《烈火戰車》及九二年的《鹿鼎記II神龍教》等等。有線大樓門口的數排電視已經「熄機」幾年。就連王牌的有線新聞台亦要慳,「《Sunday有理講》近期由兩個主持變一個主持加一個主播,就是要慳。新聞台只在週末部分時段提供字幕,也是為了節省人手。」有線開台之初,已處於燒錢狀態。翻查招股書,九九年上市前三年,共虧損二十五億五千二百萬元,上市首年繼續見紅,錄得三億八千七百萬元虧損。後來拿到世界盃獨家播映權、英超獨家播映權等,球迷落訂,形勢改變,曾經每日上客量達一千多人,有線終有盈利。到○九年底訂戶更突破一百萬戶,但後期由於購入頂級體育節目支出龐大,加上球賽轉播權屆滿導致客戶流失,廣告收入又開始減少,有線由○八年起再度虧損,去年更蝕三億多元。曾在無綫任體育記者、現為樂視體育新聞高級經理的馮堅成,分析死因︰「我裝過有線睇英超,佢哋(有線)無播後,我就走咗,join咗Now。」他認為,有線始終是收費電視,一定要有主菜吸引︰「你想上客的話,英超係最大吸引力。相比其他(如)西甲、德甲,都無英超咁吸引。無英超一定會走失好多客。」然而現在購入英超轉播權實在太貴,「億億聲,無可能回到本。」而且他指近兩、三年太容易在Facebook找到link睇波,部分人以此省回二、三百元。就體育節目而言,馮堅成認為Now的分類比較清晰,「有睇桌球的,有睇網球的,但有線則只有一個體育台包晒所有嘢。」 cut極cut唔到 有線另一死因,是訂戶cut極都cut唔到的恐懼。資深廣告人The Bees老闆曾錦強指:「市民不敢申請有線,因為啲人怕cut唔到。雖然發生過cut唔到有線斬人事件,已經改善咗,不過呢個形象都好影響。」他自己亦曾是有線客戶,「有線新聞是做得好,但我前幾年都取消了,因為畫面咁差(未有高清),好似我部電視壞咗咁。如果有線縮細規模,專攻新聞台,質素做好啲,或者有得做。」不過,這個未必是掌舵人吳光正的如意算盤。他雖然於一五年辭去九倉主席,但仍為首席顧問,九倉母公司會德豐的主席一職,則由三十八歲兒子吳宗權擔當。不過吳光正往往在背後教路,公司近年開始大刀闊斧重組。其中一步,就是剝離電訊及媒體業務,去年先以九十五億元售出九倉電訊,並將有線放盤,至於本業地產,亦進一步重組。其中會德豐將大量收租物業出售,所得資金用作投地起樓,變為純發展商。例如將旗下One Bay East東、西座,以九十九億元賣給宏利及花旗;及將One HarbourGate東、西座,以一百零四億元賣給國壽海外及祥祺集團。而會德豐大廈亦以六十二億元售予九倉,並於去年推出山頂Mount Nicholson、何文田One Homantin、將軍澳Savannah等多個樓盤,賣樓收入增加一倍半至一百六十九億元。至於九倉,主力變身收租股,近日指會分拆部分投資物業上市,刺激股價。 搶奪有線 吳宗權畢業於美國普林斯頓大學建築系,曾任瑞銀地產分析員,○五年加入會德豐,逐步坐上主席位。本身是運動健將的他,曾於○六年代表香港參加多哈亞運水球比賽,又經常參與「維港渡海泳」及「公益金百萬泳」等大型賽事。有線開台時,他只有十五歲,對有線的感情,不如吳光正。當年吳光正對有線極度緊張,甚至為此與香港兩大家族,李嘉誠、新地郭氏交惡。八九年,李嘉誠和吳光正競投有線電視專利權,後來李嘉誠轉軚搞衞星電視,吳光正與新地合作奪得有線。為搞好有線,當年吳光正調動了二十九個職員和三個董事幫手,另外從隆豐大廈和連卡佛中心騰出地方供有線電視員工使用。吳光正曾說過他的營商哲學,是承襲外父包玉剛,生意一定要自己管,「包先生做船都係咁,一直自己管理,從無一隻船係人哋幫我哋管理。只係出錢,唔管理,唔算做生意,只算投資。」不過新地高層卻很反感,認為是吳光正「扮大佬」。吳所佔股權只較新地多百分之一,卻搵了幾十個自己「馬仔」入公司,又將一幅觀塘地皮,「質」入公司做總部。因此一年後,新地退出唔玩。有線因而重新招標,吳光正捲土重來,當時和黃亦有意競投。但李嘉誠在一個酒會中被問會否與其他財團合作競投,竟說:「一定唔會與九倉合作。」後來雙方針鋒相對,李嘉誠在九○年搞衞星電視,說服港府改變衞星廣播條例。當時估計全港最少有十五萬座大廈,可安裝同類衞星天線,形成對九倉有線電視的重大威脅。吳光正指政府批准衞視違反承諾,李嘉誠則認為此指控不公平,雙方裂痕由此而生。傳聞指,當時吳光正禁止負責安裝衞星天線的公司,進入旗下大廈;而和黃亦出招,不准長實興建和管理的屋苑安裝有線電視。及後九三年,深圳鹽田港口有一個六十億元人民幣的發展項目,二人鬥個你死我活。兩人曾與前國務院總理李鵬會見,提出股權上大家合作,管理權則輪流管理,每人五年,但都無功而還。 密底算盤 吳光正一向給人「密底算盤」的形象,跟商人、銀行家、承建商都「鍊」得好盡,甚至有市場人士指:「件嘢明明賺一元,佢要賺一元一角,要你蝕番一毫俾佢。」九倉便曾指控一間建築師行,未能用盡海港城面積比率,令九倉興建少了逾百萬呎樓面,損失收益以十億元計,官司由八二年直到九二年,其間該則樓的四個合伙人,兩個離世,甘洺也中風癱瘓,二百名員工凋零至兩三人,吳光正亦未肯罷休。直至九一年法官判九倉敗訴,事件才告平息。 進擊的吳光正,與吳宗權一樣,以三十多歲之齡接替包玉剛,領導會德豐及九龍倉。在船王包玉剛決定「登陸上岸」後,吳光正即全力進攻,買入大量地皮、將海港城重建、從政府手中購入香港隧道公司兩成四的股權等,替王國建立根基。在打理生意上,吳光正是很成功。不過他始終是外姓人。金融界盛傳,沒有男丁的包玉剛,以四名女兒為受益人成立基金。一五年年報顯示,吳光正持有六成會德豐股份,但其中四成九股權以滙豐信託形式持有、一成一屬於他與妻子包陪容共同擁有,至於吳光正個人持有的會德豐股份,只有不足百分之一。九六年他暫時放棄九倉、會德豐的工作,出面參選特首時,已露了端倪,表明希望建立自己事業,更指有需要可以賣了手頭上所有會德豐股份,不過最終參選失敗。近年他以私人名義,買入另一家上市公司龍湖地產股權,現持股百分之六。 同系重組九倉勝會德豐 近期屢傳九倉及會德豐重組,兩公司股價均造好。一個阿媽,一個阿仔,新鴻基金融財富管理策略師溫傑認為,兩者比較下,九倉前景較吸引。首先九倉業績優於預期,又提及考慮將投資物業分拆上市,或採用實物分派給股東形式,令股價有憧憬︰「如果業務分拆出來,估值得到提升,持有它的九龍倉就會受惠。」此外,有線寬頻業績一直拖累九倉,在長貧難顧下,放棄有線有止血效果。溫傑指出,以前兩間公司業務有點亂,但重組後,兩者分別更明顯︰「收租、內地嘢放九倉,香港房地產放會德豐。」他直言,既然做重組,有潛質項目當然會加碼,無潛力的項目就要忍痛割愛。放棄有線是重組幾部曲的其中一部曲。另一邊廂,會德豐有機會受美國加快加息影響,市場需要關心即將議息完結後的記者招待會,留意耶倫講話︰「如果3月已加息,而她口吻較強硬,今年加息三次或四次的機會率就上升。但目前資產價格未完全反映加三、四次息的境況。」雖然九倉都會受加息影響,但其業務較分散,影響會相對小。 乘龍快婿 船王包玉剛家族在七十年代時,陸上資產僅七千萬,今時今日會德豐及九倉市值已三千億元,吳光正居功至偉。吳光正五歲時隨父母移民香港,後曾到美國留學,主修物理與數學。七○年暑假,廿四歲的吳光正回港度假,認識了包玉剛的二女包陪容,兩人感情迅速發展。同一年,吳光正放棄理科改讀商科,在紐約哥倫比亞商學院修讀兩年工商管理碩士課程。當時包玉剛正與怡和爭奪九倉,希望一舉奪得這個旗艦,作為建立地產和酒店王國的起點。他急需一個可靠的人協助。有美國大通三年金融經驗的吳光正,成為外父包玉剛的近身智囊。吳光正亦沒有辜負包玉剛的期望,八○年成功收購九倉後,八十年代又奪得會德豐控股權。此時包玉剛年事已高,九倉和會德豐的重組及發展重任,就由吳光正一力承擔。吳光正能得外父歡心,包家的工人曾向本刊指,吳光正最肯陪老人家。每逢假期,一眾女婿與孫兒必定到包玉剛的深水灣大宅吃飯,但晚飯後客人離開,只有吳光正留下來跟他傾談。包玉剛舅仔黃均乾曾說:「吳光正平時晚上都到來,談到晚上十一時,他們都用上海話或普通話傾偈。」除此以外,包玉剛曾在中央信託局工作,專做保險,而吳光正又在銀行做過,所以關係比較密切一些,結果互相成就了地產千億傳奇。 違反續牌承諾要罰款 根據規定,假如有線續牌,須支付一筆履約保證金,按機構而定,由四百萬元至一億元不等。另外,有線每年須支付周年牌費,合共為五百一十四萬元,當中包括「固定費」約一百五十萬元,及「可變動費用」約三百六十四萬元。假如有線未來財力不足以支持營運,致不能符合牌照要求。根據法例,通訊局可施加懲罰,包括警告、罰款、暫時吊銷牌照,甚至向特首會同行會建議撤銷牌照。奇妙電視去年五月獲批免費電視牌照,為期十二年,預計五月中啟播。通訊事務管理局指,奇妙電視承諾十八至四十二個月內,投資六點六億元於資本及節目開支,若未能符合承諾,將被沒收一千三百三十三萬元保證金。 撰文:黃嘉慧、孫樂祈 攝影:林志謙 | ||||

三千億產業,如何不再“騙老人”中國保健食品:三十年亂與治

來源: http://www.infzm.com/content/126734

2017年2月在南京開幕的養生養老產業展會上,人頭攢動,營銷人員搭訕話術不絕於耳,儼然成為保健品會議營銷大秀場。(東方IC/圖)

(本文首發於2017年8月17日《南方周末》)

“毀譽參半”是保健食品三十年來最貼切的形容詞。這一屢屢掀起銷售神話的行業,卻屢屢成為央視“3·15”晚會的重頭戲、輿論炮轟的重災區。

“2016我國保健食品抽檢總樣品合格率為98.1%。”在2017年7月26日召開的中國保健食品行業會議上,國家食藥監總局副局長孫鹹澤透露的這一數據被反複強調。2016年亦是保健食品被正式命名的二十周年。

保健食品已然成為我國重要的行業類別。2014年,我國營養保健食品行業銷售收入達1932.2億元,同比增長22.34%。2017年,保健食品產業已發展成為生產企業約3000家、產值超過3000億的重要產業。

但它也從來不缺爭議,甚至一出生就伴隨質疑,在步步發展過程中更牽連著公眾無數的負面聯想,“虛假廣告”“會議傳銷”“欺騙老年人”……2017年央視“3·15”晚會更是以“騙老年人的保健品誰來管”曝光了違規企業。

“毀譽參半”是保健食品三十年來最貼切的形容詞。不過,近年來國家監管政策的收緊完善,這一行業或迎轉折,先是新食品安全法為保健食品開啟新格局,再是2017年4月,國家食藥監總局新成立特殊食品註冊管理司,專管保健食品等特殊食品。

保健食品為自己正名的時代,就要到來了嗎?在上述行業會議上,各路專家開展了前所未有的討論與反思,人們期盼能從過去三十年的發展歷史找尋前行的方向和共識。

三十年前:野蠻生長

會議上,中國保健協會副理事長徐華鋒回憶起30年前一個故事。

1988年的一天,浙江一個校辦廠經理,在沿街推銷課外輔導資料時,得知浙江大學一名教授有一個配方,對小孩營養消化有好處,便登門拜訪並最終研制成一款兒童營養液:“娃哈哈營養液”。他還發明了一個廣告詞:“喝了娃哈哈,吃飯就是香”。3年間便銷售過億元。

徐華鋒口中的經理便是現在娃哈哈集團董事長宗慶後,2013年,他以820億元的財富第三次登上內地首富寶座。而娃哈哈的第一桶金,就來自於保健品行業。

這一年,正值改革開放第十年,國民生活水平不斷改善,對食品和營養的需求直接驅動了保健食品行業的誕生。

這個時期具有代表性的企業除了娃哈哈,還有廣東太陽神、山東三株集團等。徐華鋒說,這些企業後期命運各不相同,但在早期多用了相似策略:“一招鮮”的單一產品集中推廣。其中,三株集團的推廣戰略最具代表性。

1994年,“三株口服液”在山東濟南問世。三株集團在產品宣傳上傾盡全力,不僅在電視臺大量投放“有病治病、無病保健”的廣告,同時選擇“農村路線”,即在全國各地縣鄉一級的樓房墻面刷廣告,國道、縣道及鐵道旁磚墻上藍白的三株標誌十分顯眼。低成本、高數量、大面積廣告投放方式在當時是前所未有的。許多國內成功的保健品入市初期都將廣告投入設定在30%-60%之間。

強勁的宣傳獲得了豐厚的回報。1996年底,三株集團銷售額從1994年的1億,一躍達80億,農村市場占到總額的60%。“專家義診”行銷模式也在這里興起。

1987年至1996年這十年中,全國保健食品廠家迅速激增到三千多家。太陽神、紅桃K、昂立一號、巨人集團的“腦黃金”等品牌,都在這個階段經歷了瘋狂擴張。

“錢來得太容易了。”一位不願透露姓名的業內人士感嘆,很多保健品的成本不到零售價的10%。三株口服液只是當時混亂的保健食品市場一個縮影。一方面,保健食品審批機制簡單,市場利潤大,另一方面,尚無規範的廣告覆蓋城市與農村,營銷網點密集。

在中國保健協會市場工作委員會秘書長王大宏看來,行業誕生初期保健品經營利潤空間很大,而違法獲利風險卻很小。

並不是沒有法規。據王大宏介紹,1987年,當時的衛生部發布了《中藥保健藥品的管理規定》,但整份文件僅有寥寥數百字,政府的審批權限也只在臨床和生產兩個環節。

1995年起,關於三株口服液“虛假廣告”質疑逐漸出現。僅1997年上半年,三株公司就因“虛假廣告”等原因遭到起訴十余起。真正危機是在1998年,常德中級法院在陳伯順老人服用三株口服液死亡一案中,一審判決三株公司敗訴。

這條轟動一時的新聞,將處於爭議中的三株口服液徹底推向深淵。盡管在一年後,三株集團終審勝訴,同時明確了三株口服液是“安全無毒、功效確切、質量可靠的高科技產品”,但此時這個轟然倒下的保健行業巨頭已無力回天。

“這些企業都非常有代表性地透射出了那個商業年代所有的矛盾。”徐華鋒感嘆,如今,中國的保健食品行業如此脆弱,也許就是因為早期野蠻生長的發展方式。

由亂漸治:“重審批、輕監管”

盡管保健食品在我國從1980年代才起步,卻很快就炙手可熱。1994年,國家統計局對35個大中城市進行調查,30%以上的家庭會買保健食品饋贈親友,而北上廣等十大城市10歲以上的少年服用各種營養口服液高達83%。喝各種補腦口服液、吃保健營養粉,幾乎成為那個年代獨生子女的一種標誌性集體記憶。

面對早期保健食品市場混亂,行業亟需一部全方位的管理法規。

1996年央視“3·15”晚會上,出現了一個特別的鏡頭:時任衛生部部長陳敏章提筆簽署發布《保健食品管理辦法》,意味著自1996年6月1日起,中國的保健食品正式納入了法制軌道。

就在這部辦法中,“保健食品”第一次有了明確定義:“保健食品指表明具有特定保健功能的食品。即適宜於特定人群食用,具有調節機體功能,不以治療疾病為目的的食品”。同時,一系列的評價程序、檢驗方法、技術規程、規定要求等出臺。

最大的變化是,保健食品開始實行批準文號的身份管理制度,即保健食品企業須為產品申請批準文號,在對外銷售的獲批產品外包裝標註“衛食健字”字樣,且終身有效,因標誌為天藍色,呈帽形,業界俗稱“藍帽子”。值得註意的是,當時,保健食品和其他食品一樣屬於衛生部門監管。

但“藍帽”制度逐漸受到質疑。行業統計數據顯示,有些企業報批“藍帽子”的各種費用超過1000萬元,過去15年各個商家為審批“藍帽子”費用累計超50億元。昂貴的審批費用和時間成本,使中國成為全世界保健食品行業準入門檻最嚴格、成本最高的國家。

很多人將此歸結於“重審批、輕監管”弊病。不過,研究食藥體制多年的江蘇省南通市食藥監局副局長繆寶迎明白,“多次機構改革更叠,讓保健食品的政府管理職能交叉,困難重重”。他回憶道,1996—2003年保健食品歸衛生部門管,一直到2003年機構改革,國家層面將保健食品審批職能劃到食藥監部門,其他還在衛生部門。但地方遲遲未能按此統一。

對於食藥監部門來說,它們只負責監管具有“藍帽”標準的保健食品,而其他普通食品冒充保健食品或假劣保健食品的,則由工商或質監管理。但工商和質監部門一度也認為,這不屬於自己的監管範圍。

不僅如此,虛假的廣告宣傳和誇張的營銷攻勢更讓產業危機四伏。

1995年,號稱從中華鱉提取了大量營養物質,配合傳統中草藥,能夠益智健腦、補腎強身的“中華鱉精”紅極一時。後經曝光,所謂鱉精基本上是糖精合成,這個風靡一時的神藥也被戲稱為“一只王八養活一個廠”。

之後,公眾信任度一落千丈,保健食品行業進入低谷期。根據《中國保健食品產業發展報告(2012版)》統計,當時僅剩下一千家左右企業,年產值滑落至一百多億元,其中60%是中小型企業。

這一低迷持續到了2005年7月1日,當時的國家食藥監局制定新的《保健食品註冊管理辦法》,保健食品的批準文號終身制不再存在,再註冊與退出機制使國家對保健食品的管理由被動變為主動。

不過,2008年,為實現監管職能的有機統一,國務院機構改革將國家食品藥品監督管理局重新劃歸衛生部,成為了其下屬的部管局。相應的,地方藥監並歸到衛生部門。

“每輪改革,國家改了,地方都要滯後好幾年,保健食品的過渡花了近十年,最終到位是在2013年。”繆寶迎說,這不可避免的帶來了監管空白和上下信息不對稱。

食品安全法立與修:明確定位

對保健食品的質疑,存在於它模糊不清的功效及評價標準上。我國規範的評定標準和方法缺乏,不同的保健品和評價單位所用的指標和方法不同,缺乏共同的標準;評價效果的實驗設計粗糙,對照缺乏或不合理,形同虛設;指標及其解釋也非常隨意。

安徽醫科大學教授祖述憲曾回憶,1996年有一個廣東生產冬蟲夏草產品的廠家請他做鑒定,稱產品是經過國內一流醫學研究機構鑒定,如某研究所做的結語是“可顯著抑制淋巴細胞的增殖”。

“盡管這個結語都靠不住,但在鑒定結論里竟變成了‘該液對腫瘤細胞的生長也可能起抑制作用’。”祖述憲感到不可思議,另一些試驗的試驗組與對照組結果差別很小,但鑒定者即稱“效果顯著”。

這和保健食品在我國的定位有關。

據南方周末記者了解,2009年制定食品安全法期間,對於是否該將保健食品納入食品安全法管轄範圍,相關專家就有不同意見。

“當時有些專家說保健食品應該按照食品管,保健食品這個概念沒有存在的必要,更沒有單獨審批的必要;如果產品有保健功能,就應該放到藥品里面去管。”徐華鋒回憶道,他參加過食品安全法征集意見。

最終結果是,保健食品的概念在法規中被模糊化,2009年食品安全法中保留與保健食品相關的概念為“聲稱特定保健功能的食品”。

王大宏主張應將保健食品單獨立法管理。在他看來,我國將保健食品納入食品範疇管理的做法很“獨特”,澳大利亞將其放在藥品內管理,允許宣稱預防、輔助治療等作用;美國、歐盟、加拿大則單獨立法管理,美國叫膳食補充劑(Dietary Supplement),加拿大稱天然健康產品(Natural Health Products),歐盟是食品補充劑(Food Supplement)。將保健食品納入食品範疇管理的問題是,從法律層面制約了其聲稱預防或輔助治療的可能。“制約保健食品行業發展的諸多問題應從頂層設計入手去解決,即應對保健食品的消費價值、科學依據和發展規律深入開展研究,賦予其更合理的法律定位,給出更科學的身份,這樣才能從本源上解決問題。”

這樣的擔憂不無道理。2009年食品安全法之後,保健食品具體管理辦法遲遲未能出臺。這個產值三千多億元、關乎健康的行業在接下來的6年處於“無軌運行”的狀態。直到2015年7月28日,國務院法制辦官網終於正式公布了3項關於保健食品的法規征求意見稿。保健食品立法上完成突破(詳見南方周末2015年7月30日報道《保健食品初擬132條新規》)。但令繆寶迎不明白,兩年多過去,保健食品監督管理條例的正式稿為何至今仍未出臺。

2015年新修訂的食品安全法,將保健食品納入特殊食品實行監督管理,明確“保健食品的功能和成分應當與標簽、說明書相一致”,並對其廣告做出規定。

在這個階段,保健食品幾經周折終於獲得了法律地位,外部環境逐漸變得明朗起來。同時,監管的相關措施也得以完善。2014年國家食藥監總局開始定期對保健食品進行風險監督抽檢。

部委共治:法律之外的難題

保健食品產業一路發展到今天,幾乎完成了“平地起高樓”式的發展。在愈發嚴格的質量管控監督之下,總體質量有了明顯提高,但行業最突出也最受詬病的,誇大宣傳和違規營銷問題仍未得到解決。

2017年央視“3·15”晚會上,湖北國創偉業生物技術公司被曝光,該公司將一款名為銀杏軟膠囊的保健食品,一次向五十多名老年人進行推銷,銷售額達到14萬元。在推廣中,不乏誇張的宣傳語。類似的企業還有不少。

“保健食品的廣告宣傳是監管重點,但是大家能看得到,在屢次整治之後,誇大宣傳的現象依然是行業的頑疾。”徐華鋒十分痛心。

根據2003年當時衛生部發布的《保健食品檢驗與評價技術規範》,保健食品能夠申報的功能一共有27種。所有在這27種之外的功能宣稱都為虛假宣傳。2015年9月1日頒布的新廣告法對保健食品廣告列出了6項不準的規定;國家食藥監總局制定的《食品安全欺詐行為查處辦法》目前正在征求社會意見過程中。

盡管食品、藥品和保健食品在行政上有清晰的劃分,但在消費者看來,保健滋補養生產品都是廣義上的保健品,部分不具有“藍帽子”標識的企業正是抓住公眾的認知薄弱。

中國傳統的“藥食同源”思想,也一定程度上助長了這種虛假廣告的進一步傳播。

“藥食同源,這是我們國家特有的養生文化傳統。文化是有慣性的,不是一下子能改變得了的。”王大宏建議,與其盲目否定養生傳統,不如用市場手段和企業責任來約束,即應該通過良幣驅逐劣幣方式,讓市場份額向優秀的品牌集中,形成行業規範。

還有一些問題是保健食品本身無法改變的。

2017年4月,75歲的劉娭毑老人一年花費近十萬元瘋狂購買保健品的新聞被媒體報道,但她卻向媒體記者解釋,“明知是騙錢,但喜歡熱鬧的氛圍,能擺脫孤獨,不讓子女知道,不挨罵就行了。”

2018年首家IPO被否企業,海通證券二三千萬的承銷保薦費飛了

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2018-01-04/1179431.html1月3日,證監會發審委審核了3家企業的首發申請。這是今年首批上會的企業,從審核結果看,1家被否,2家獲得通過。

證監會披露的1月3日召開的2018年第4次發審委會議情況顯示,未通過審核的公司為上海龍旗科技股份有限公司(以下簡稱:龍旗科技),保薦人(主承銷商)為海通證券。

龍旗科技上市失利,也讓海通證券摘得2018年發審委否決首單。但是,更重要的是,海通證券由此“損失”了二三千萬元的保薦承銷費。

業績下滑猶如過山車

根據龍旗科技招股說明書介紹,發行人主要從事研發、設計和生產以智能手機、平板電腦為主的智能移動終端設備。發行人以手機設計研發起步,逐步延伸產業鏈與優化產品結構,發展成為行業內領軍的移動終端設備方案提供和制造廠商。自成立以來,公司主營業務、主要產品均未發生重大變化。

火山君註意到,龍旗科技在上述介紹自己時用到“領軍”一詞,那麽,這個領軍企業業績又如何呢?

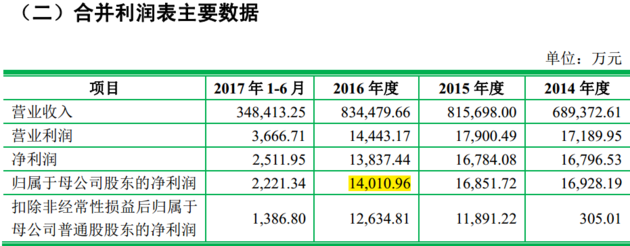

資料來源:龍旗科技招股說明書

從龍旗科技招股說明書中披露的來看,2014年~2016年,龍旗科技營業收入一直在持續增長,到2016年高達83.45億元。但相反,歸屬於母公司股東的凈利潤卻一直在下滑,從2014年的1.69億元到2016年的1.4億元,下滑了17%,不過好在歸屬於母公司股東的凈利潤都還遠超1億元。要知道,對於擬IPO公司來說,3000萬元凈利潤是一條隱形紅線,這麽看來,龍旗科技的業績還是可圈可點。

不過,進入2017年,事態發生了大轉彎,截至上半年營業收入為34.84億元,歸母凈利潤卻只有2221.34萬元,而這也是發審委提出的第一個問題所在——發行人營業收入持續增加而凈利潤大幅下滑。

另外,值得註意的是,在公司營業收入中,投資收益占利潤總額較高。火山君查看到,2014年~2017年上半年,公司取得的投資收益分別達到8293.70 萬元、9644.92萬元、3067.36萬元及2680.69萬元,而這一點公司也坦誠道,由於投資收益本身就不具有持續性和穩定性,未來若無法持續取得較高投資收益,將對公司整體利潤水平造成負面影響。

同時,公司的經營現金流也出現了急劇惡化。根據招股說明書顯示,2014年和2015年經營活動產生的現金流量凈額分別為1.52億元和4.74億元,而2016年卻大逆轉,出現近700萬元的負值,到了2017年上半年,“窟窿”就迅速擴大到-5.34億元,這就說明公司經營出現了一些不利變化。

公司經營活動現金流量情況如下:

資料來源:龍旗科技招股說明書

當然除了業績上,公司業務上也出現了不少讓發審委提出問題的地方。比如前五大客戶占比70%以上,客戶集中度較高;小米公司成為關聯方,且關聯交易逐年增長,其中技術服務收入中的提成和技術開發測試收入毛利率偏高等。

海通證券“痛失”千萬保薦承銷費

IPO審核被否,心痛的不只是龍旗科技,還有就是保薦人(主承銷商)海通證券。不僅僅是因為海通證券戴上了新年發審委否決的首單的帽子,更重要的是“失去”了真金白銀——保薦承銷費。

根據廣證恒生統計顯示,2016年至2017年8月末期間上市的公司,承銷保薦費率平均為6.22%,但是不同板塊上市的公司又有較大差異,比如上證主板上市的公司平均承銷保薦費率最低,約為5.15%,而在創業板上市的公司平均承銷保薦費卻最高,平均達到8.46%。另外,就融資規模上看,50億以上企業平均費率2.11%,融資規模3億以下企業平均費率10.69%,兩者相差8.58個百分點。

“這個主要還是根據企業的融資規模來協商確定的,一般來說,對於更大型的融資企業,承銷保薦商可能會提供更低的費率,以吸引企業,同時能增加機構承銷保薦收入”,一家上市券商的投行人士告訴火山君:“就比如我們最新報會的一單,承銷費金額是按照募集資金總額的7%收取,且承銷費金額不低於2000萬元。如果企業在發行前3個月,或者發行前30家同等規模企業IPO的承銷費率低於7%,那麽,承銷費率就按照上述平均費率9折執行,但是承銷費金額還是不能低於2000萬元。”

龍旗科技報送的招股說明書顯示,龍旗科技擬在創業板公開發行7000萬股,募集資金近4.27億元。按照前述比照,龍旗科技募集資金並不龐大,又在創業板發行,這麽看來費率應該是低不了,就即使按照全部公司6.22%的平均費率來計算,這一被否就至少少賺了2600萬元,而要按照在創業板上市的公司平均費率8.46%來計算,那少賺了至少3600萬元了。

2017年券商IPO承銷收入達150億元

一單就有上千萬收入,怪不得火山君每年都能聽到,來自世界頂級商學院,還有來自北大清華等中國最高學府的畢業生,帶著簡歷蜂擁而至,試圖擠進這金燦燦的圈子——投行圈。

Wind數據顯示,2017年共有60家券商有IPO承銷收入,合計150.13億元。廣發證券居於首位,達12.47億元,中信證券以微弱之差緊跟其後,為12.40億元,這也是僅有的兩家超過10億元的收入的券商。

此外,國金證券、海通證券、國信證券和中信建投順次排後,而且收入均在9億元以上。還有,招商證券、安信證券、國泰君安和華泰聯合證券收入也都在5億元以上。值得一提的是,上述10家券商收入,占到市場份額的近6成。

2017年首發承銷收入超過1億元券商:

數據來源:Wind

每經記者 陳晨

每經編輯 吳永久

(本文封面圖來自視覺中國)

何鴻燊家傭中三千萬六合彩

1 : GS(14)@2011-01-15 13:38:54http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 104&art_id=14871815

【本報訊】賭王何鴻燊家中四房的傭人多不勝數,在四姨太梁安琪家中打工的一名中年大馬籍女傭,去年趁生日時,到跑馬地一間投注站購買六合彩,豈料她卻時來運到,一注獨得三千多萬頭獎彩金。該名女傭雖升呢成千萬富婆,但沒有忘本,未有辭職嘆世界,仍忠心留在何家工作,其實賭王前年 7月跌傷頭進院留醫期間,這名大馬女傭都曾貼身照顧在病榻的賭王,據悉令大馬女傭不願離開的最大原因,主要是她十分痛錫四姨太長女何超盈,看着她成長,所以就算中了三千多萬彩金,她仍心繫少主,可謂主僕情深。

2 : abbychau(1)@2011-01-15 14:42:40

果然買屋係要睇風水

張廷國 :我有三千保安

1 : GS(14)@2011-03-06 16:42:36http://www.chuangyejia.com/norm.php?id=2049

1990年,張廷國頗像余華寫的小說《十八歲出遠門》裡的主人公,拎著一個包,離開封閉的村莊,要去見識外面的大千世界。只不過,這一年張廷國從山東的鄉下來到首都北京時是22歲,落腳在一家國企干保安。

之後的13年,張廷國雖然也跳過槽,但依然沒有脫離保安這個風吹雨打的職業。從保安幹到了班長,從班長升到了中隊長,再到大隊長,但他的人生,還說不上有多大起色。

轉折點在2003年。他在朋友的慫恿下,各出15萬元在北京亦莊合夥創辦了保安公司聖安衛嘉——8年後,這個叫北京聖安衛嘉(集團)保安技術服務有限公司的企業,員工3000,年營收近1億元。2010年聖安衛嘉在上海、天津開了兩家分公司,今年,他們打算在廣州、西安、成都各開1家,北京開5家,用1年的時間計劃總計能有10家分公司。

春節前《創業家》記者見到張廷國時,這個充滿泥土氣息的山東大漢,笑稱正在為上市作準備。1月5日,他約見了一個律師,一塊兒去了趟做企業管理顧問的華一世紀,專門學了一下股權分配方案,瞭解上市公司在財務、法律方面的知識。

「爭取三到五年的時間能夠上市。據我瞭解,國內沒有保安公司上過市,我們很想搏一搏。能否成功現在沒有太大的把握,但這是一個大趨勢,值得去嘗試。」而在未來的幾年內,他覺得奔上市去的保安公司會不少。

從「黑保安」做起

2003年,聖安衛嘉的辦公室設在亦莊一幢居民樓裡,辦公室100多平方,月租2000多塊,張廷國覺得已經「奢侈」。

最開始,張廷國對創業是有自信的,幹過這麼長時間的保安,替別人打工時好歹做過大隊長,也算是帶過團隊、有點兒管理經驗的人,創業開保安公司輕車熟路,合乎情理。當時,聖安衛嘉只是一個三五人的團隊,張廷國和這三五個人一塊兒,不分晝夜、激情四溢地在北京城裡四處跑業務。他不會料到,公司會在此後近兩年的時間裡,一分錢也沒賺到,時時面臨關門倒閉的厄運。

張廷國說,並不是這個市場沒有需求,而是他們不敢光明正大地去拉生意。因為政府的相關條文當時有規定,私人禁辦保安公司。

「開始創業那會兒,我們都被劃為黑保安的範疇。按照公安局的說法,公安局開的保安公司是紅的,其他不在公安局管轄範圍內的就是灰色的,是重點打擊的對象。」張廷國說,那時候公安機關的人時常會找上門來,「說黑保安公司不能經營,是違法的,受到要挾、威脅、恐嚇是經常性的。」

聖安衛嘉只能在夾縫中博弈,偷偷摸摸地去拉點單,像個街邊的小攤販兒到處打游擊戰。張廷國覺得委屈,公司有營業執照,向國家納了稅,這等於是國家承認了你的合法身份,「但是公安局說你是非法的、黑色的,你沒有充分的法律依據。」

從2003年到2004年底,公司沒有贏利,張廷國還四處找親朋好友借了好幾十萬塊去應付員工工資、房租、水電,以及公司因「非法經營」產生的罰款。2003年的一天,他和業務員在見完客戶回來的路上,兩個人的兜裡已經身無分文了,「最後實在沒辦法,想起銀行存摺裡還有10塊錢,取出來以後才坐公交車回的家。」

一年多時間過去,張廷國走得不容易,當時灰心了,「不想幹了,收入的不如支出的多,非常拮据,甚至有了打退堂鼓的念頭。」

2003年,創業團隊也出現了問題。與張廷國一起創業的親戚離開了,並且把他掌握到的業務轉交給了公司的競爭對手。這對張廷國打擊很大。張廷國說自己當時脾氣火爆,管理粗糙,員工的情緒也很大。

現在看來,要不是公司在2005年有了一個標誌性的轉折,再怎麼堅持,張廷國覺得聖安衛嘉關門也是遲早的事。

這一年,北京市公安局主管的市保安服務總公司允許一批民營性質的保安公司以特許加盟的形式在他旗下經營,每年按營業額的3%交給市保安服務公司做管理費,自主經營、自負盈虧。聖安衛嘉由此獲得了特許經營資質,張廷國總算舒了口氣。

藉著這塊牌子「合法」了的聖安衛嘉終於可以沒有什麼顧忌大膽地去打廣告、拉客戶。走上了「光明大道」之後,僅一年的時間,公司就有了二三千萬元的營收,以後每年以20%、30%的速度迅速增長。2005年,公司搬到了北京南苑的一處寫字樓,有了700來平的辦公場地;兩年後,公司員工增加至上千人,公司再次搬家到大興舊宮東路,彼時,辦公場地2000多平方米。

親戚的出走對張廷國觸動很大,等到2006年公司賺了點錢,他立馬去一個培訓機構上了三年的企業管理課程。

「用人不能太主觀。帶團隊,在管理上要人性、規範。現在,我們有個理念叫『敬天』,就是把客戶和員工當做是天。」他說。

數千億的市場

很多人認為保安行業利潤低、附加值低,發展前途不大,張廷國說這是個誤解。他告訴《創業家》記者,「現在全國有二三百萬保安人員,這個市場還有很大的發展空間,按國際慣例來說是1 : 6的比例,就是1個警察6個保安。現在保安行業裡的從業人員還遠遠達不到市場的需求,所以,在中國這是個朝陽產業。」

《創業家》據公開數據顯示,2008年全球保安市場規模達到790億美元。同年中國的規模是1200億元,2011年這個數字預計將接近2000億元。

面對這個大蛋糕,過去大家都不敢放手去做。

但2009年,張廷國和這個行業裡的人,終於盼來了一個「橫空出世」的好消息,9月28日,國務院常務會議通過了《保安服務管理條例》(以下簡稱「條例」)並於2010年1月1日開始實施,且允許社會資本開辦保安公司,「什麼樣的人員進入保安公司,保安的權限、開保安公司的資質、引入競爭都界定得非常清楚。」張廷國終於名正言順了。

這個生意又是怎麼做的呢?以聖安衛嘉為例,公司每派出一個保安,每月收費2000~5000元不等,公司再用這筆錢支付給保安1000~2000元不等的工資,這是他們的主營業務,主要面向各物業小區及企事業單位,「如果一個物業小區派去10個保安,光是一個小區產生的年營收就在24萬~60萬元之間。」此外,他們還有100來名特保,所謂特保通俗的說法就是保鏢,在張廷國的公司裡這些特保人員當過兵,練過武,會開車,輸出前還有專門的禮儀培訓。聖安衛嘉既給成龍、鞏俐、蔣勤勤這樣的明星做過保鏢,也服務過一些私人老闆。保鏢的收費標準沒有個定數,按小時算在50~150元之間,「一般的老闆一個月可能1萬塊,重要的幾萬塊錢、十幾萬元也不一定。根據不同的對象來定價格。」

除了人防,他們的業務還涉及武裝守護押運、安全諮詢、保安器材等業務。張廷國說,在武裝守護押運這塊,條例規定公司註冊資本不得低於1000萬元人民幣,「國有獨資或國有資本需要佔註冊資本總額的51%以上。」

北京現在有100多家保安公司,誰強誰弱,業內沒有一個權威的排名。通過與銀行、客戶、競標中接觸所反饋到的信息,張廷國估計他們的規模、實力和服務水平在北京要排名的話,可以進入前五。而在他們的客戶名單裡,除了明星,也有像國貿公寓、卓越網、中關村軟件園、新世紀飯店、中央電視台電視塔等大家耳熟能詳的單位和場所,2008年還服務過奧運會。

「一個客戶在網上發佈一個競標的公告,可能會去三五家,甚至去十家保安公司遞資料,那就看誰家的實力強了。」這個行業雖然發展不久,但張廷國感到競爭很激烈。不過至今,他們營銷的手法還是和8年前創業時差不多,通過網絡營銷和宣傳,或派業務員上門拜訪談,主要的客戶來源渠道還是依靠過去積累下的口碑和資源。

對於這個大蛋糕,有業內人士認為,通過向上下游產業鏈擴張,「比如進入人防、勞務、犬防、車防、押運、諮詢、安保器材等領域,甚至進入私家偵探、私人保鏢等高附加值領域;另一方面,可通過在國內國外的快速擴張,做大規模。」

張廷國說,美國的一些保安公司如TASER,已經做到了上市,有的還配上了直升飛機,「一些警察下了班就兼職去做保安,主要是收入高。」但在國內,保安社會地位不高,收入低,這個行業共同的壓力是:公司要想規模發展,卻很難一下子招到大量的保安進公司。張廷國說,今年公司大規模擴張,分公司的數量激增,但能用的還是那3000人的團隊,「希望在未來的三年時間內,使公司員工數量能達到8000到10000人。」現在他不得不提早和一些外地的保安培訓學校不斷接洽,人就是公司的核心資源。

公司開了好幾年,基本沒出現過什麼大的事故,「我們對員工的要求就是打不還手、罵不還口,一般還是我們吃的虧多一點。」為此,他至今替自己的一個員工難過,他們派去北京上海沙龍物業小區的一個保安,攔車時有個出租車司機不配合,「直接開過來把我們保安員軋在車底下了。」

儘管如此,他仍然不希望有保安因為防衛過度而造成傷亡事故,「這就像三聚氰胺事件,影響的是整個行業。」

關於未來,張廷國也盼望能融到資,把公司的規模做得更大,為上市加足馬力。目前,他在公司內部剛做了個激勵規劃,「有些干得時間長的員工、高管陸續會得到一些股權激勵,現在正在逐步實施。」

另類騙術 金牛買飲品呃店舖三千元

1 : GS(14)@2011-09-26 20:23:33http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 104&art_id=15646999

西九龍總區防止罪案辦公室主任李康妮表示,其中兩宗個案疑涉兩名南亞裔女子,兩名女子 7月 23日,在旺角區一家服裝店以千元鈔票買一頂 230元帽,店員找續時,兩女子藉詞找續的鈔票不夠直,要求更換,其中一人行近收銀機直接拿取大叠鈔票揀選,店員喝止及取回鈔票,打發她們離開。但店員點算後發現被偷去 3500元。

其後兩名女子再到區內一飲品店以千元購買兩杯飲品,重施故技,店員因溝通問題,竟任由她們揀鈔票,結果損失近 3千元。

擾亂店員 找換店失 4.5萬

另有多宗涉找換店,一男子到旺角找換店,聲稱要將 6.1萬港元兌換人民幣,店員點算後,男子又聲稱不換,要求取回款項,其間趁店員傾談時取走 4.5萬元,然後又回心轉意兌換人民幣,店員不為意下收取該筆港元,並將 5萬元人民幣交予男子,結果找換店損失 4.5萬元。

Next Page