- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

養老保險制度改革的正確方向

| ||||||

養老保險不是老年保障;政府、企業和個人責任共擔而不是利益分享;制度設計注重給付水平和繳費水平的平衡;強調制度公平而非待遇拉平 ◎ 尹豔林 文 中央財經領導小組辦公室經濟二局局長建立更加公平可持續的社會保障制度,是黨的十八屆三中全會提出的重要改革任務。社會保障制度特別是養老保障制度事關經濟發展、社會和諧和國家長治久安。推進養老保險制度改革是關乎全局的大事。按照健全社會主義市場經濟體制的要求,根據市場經濟的一般規律,並結合中國國情,研究提出我國養老保險制度改革的頂層設計方案,是一項十分緊迫的任務。我想就此談三點認識。 成就與共識 首先,應該充分肯定我國養老保險制度建設取得的成就。 一是我國養老保險制度從無到有。 改革開放前,我國是有單位的人,由單位養老,按國家規定發放退休工資 ;沒有單位的人,由自己或家庭養老,沒有制度性安排。隨著國有企業改革的推進,一些企業破產、倒閉,單位沒了,人員的養老就不得不靠社會,單位養老制度也就難以為繼,這樣我們就走了社會保險這條路,在1995年開始在全國建立社會統籌與個人賬戶相結合的基本養老保險制度,實現了由單位養老向社會養老的根本轉變。這一制度最初覆蓋的人群主要是國有企業職工,而後由國有企業擴大到其他類型企業,再擴展到城鎮個體工商戶等群體,逐步建立起城鎮職工基本養老保險制度。此後,2009年先開展新型農村養老保險試點,2011年又擴大到城鎮居民,開展建立城鎮居民社會養老保險試點。至此,我國覆蓋城鄉的養老保險制度已基本建立。 二是現行養老保障制度覆蓋的人群不斷擴大,越來越多的老年人從中享受到了好處。到2014年11月底,城鎮職工和城鄉居民的養老保險參保人數達8.37 億人,其中職工3.38億人,城鄉居民為4.99億人。現在有2.26億人開始按月領取養老金,退休後的基本生活得到保障。 經過連續十年的調整,保障水平也大幅度提高,企業退休人員基本養老金月人均水平由2004年的647元提高到2014年的2070元。2013年底,全國城鄉老年居民養老金月人均82元。 三是經過這些年的改革,整個養老保險制度正在逐步走向統一。我國養老保險制度實際上分四大塊,除了前述城鎮企業職工基本養老保險、農村的新農保、城鎮居民社會養老保險,還有一塊是大家比較關注的機關事業單位養老制度。後者目前還沿用改革前傳統的養老保險制度模式。為了實現養老保險制度的整合,2014年2月份,國務院已經發文合併了新農保和城居保。最近,國務院已決定機關事業單位和企業職工的養老保險也要並軌。這樣,我國養老保障制度就由四部分向兩部分過渡,正朝“統一”的方向邁進。雖然這個過程很不容易,特別是下一步並軌後的城鎮職工養老與城鄉居民養老如何合併更不容易。但總的來說,中國在短短二三十年時間內完成了西方國家上百年時間完成的制度建設,是一個了不起的成就。 與此同時,經過這些年來的探索,我們在制度建設和一些重要政策方面至少形成了五項共識,對下一步推進改革也非常重要。第一,不再做實個人賬戶。 認識到這一點很不容易,這是實踐摸索的結果。第二,適當降低社會保險費率。目前普遍反映中國社會保險費率過高,在世界上排第13位,企業負擔比較重。三中全會也明確要求降低社會保險費率。第三,漸進式延遲退休年齡。這已經寫入了三中全會的《決定》 。第四,要推進社會保險基金的投資運營。現在養老保險基金收來以後,投資運營效率低、收益差,普遍認為應該多元化、市場化運作,提高投資回報率,保證基金的可持續性。當然,相應地要加強投資監管體系建設。第五,要建立待遇正常調整機制。靠行政手段來提高基本養老金待遇的做法不可持續。上述這些共識非常寶貴,同時也是這些年來養老保險制度改革和發展所取得的重要成績。 問題何在 其次,要清醒認識現行養老保險制度存在的問題和麵臨的挑戰。 目前的養老保險制度到底怎麼樣,如何評價,確實存在一些不同的看法。 有的認為,現行統賬結合的基本養老保險制度,是立足基本國情、借鑒國際經驗做出的正確選擇,所以主張要在改革中實現基本制度的定型和完善,而不是在基本制度模式上推倒重來。另外,也有的認為,養老保險制度改革是百年大計,如果確實需要徹底改革完善,就不怕推倒重來,不必拘泥于現行制度框架,關鍵是要實現制度自身的良性循環和制度本身的可持續發展。這是兩種截然不同的觀點。到底要不要“推倒重來” ,或者說,要不要對現行制度動“大手術” ,這在很大程度上取決于怎樣認識 和理解現行制度所面臨的問題和挑戰。 那麼,現行制度存在的問題到底有哪些?各方面專家都有不同的分析和歸納,既有制度性的,也有政策性的;有技術性的,也有管理上的,還有歷史性原因,這些都各有道理。 我想,其中比較主要的大體上可以概括為三個方面。 第一,從宏觀上看,統籌層次低,制度互濟功能弱。目前,全國只有極少數幾個省市真正實現了省級統籌,其他大多數地區還停留在市縣一級。在這種情況下,不僅各地實際繳費比例不一,有的只有12%,有的卻高達21%;而且養老待遇相差也很大,對勞動力的流動造成了很大障礙。特別是,我們看到,雖然總體上社保基金收支每年都有結餘,但不少省份當期收支存在缺口,由於沒有實現全國統籌,基金結餘無法在省際之間調節使用,所以一些地方政府還是要另外拿錢來彌補缺口。統籌層次低妨礙了基金調節,妨礙了勞動力流動,最終也妨礙到整個市場經濟體制的建立和完善。 第二,從微觀層面來看,多繳多得體現不夠,激勵功能弱。按現行制度規定,參保人繳多少和領多少關係不夠直接,計發辦法的複雜性,也導致看不出直接的關係。實際上,老百姓也不在乎其中的關係,只在乎“每年到底給我多少錢” 。特別是,2005年以來連續十年調整基本養老金,各地具體調整辦法大多以定額調整為主,與繳費年限掛鈎的成份較小,且調整額度基本與繳費水平無關,客觀上造成繳多繳少、繳長繳短都一樣。隨著國家統一調整發放的養老金部分比重不斷增加,自己繳納的個人賬戶中那一塊的重要性也就越來越小,制度的激勵性隨之更為減弱。這樣一種機制還導致出現提前退休、早享受待遇的現象。 第三,從制度的可持續性來看,面臨很大的挑戰。制度本身沒有實現精算平衡,有較大的漏洞。個人賬戶餘額的可繼承性,以及個人賬戶無餘額的支付剛性,使制度形成一個無限的“漏斗” ,導致個人賬戶缺口靠統籌基金兜底,統籌兜不了,就財政兜。因為這樣的制度設計,財政承擔了無限的補貼責任。事實上,隨著擴面越來越難,基金收入增長速度慢于給付增長速度。2013年,城鎮職工養老保險徵繳收入(不含財政補貼)增長13.1%(2008年 -2013年年均增長18.9%) ,而當年養老金給付支出增長19.7%(2008年 -2013年年均增長20.8%) 。收入的增長在放慢,給付卻是剛性增長,收入和支出之間的增速差越來越大。隨著人口老齡化加劇,支出還會增加,財政的壓力可想而知。另外,目前城居保和新農保的基礎養老金都是由政府全額負擔,財政支出壓力也將越來越大。 改革方向 最後,要堅持正確的養老保險制度改革方向。 到底怎麼解決我國養老保險制度存在的問題、應對面臨的挑戰,特別是面對人口老齡化加快、經濟增長速度放緩的新常態,深化養老保險制度改革至關重要。 做好養老保險制度的頂層設計,對於推進這項改革具有重要意義。有關部門和研究機構就此進行了大量研究,取得了許多有價值的研究成果。中國社會科學院社保中心鄭秉文教授帶領的團隊提出了《名義賬戶(NDC)轉型方案 - 升級版的統賬結合》的研究報告,以三中全會精神為指導,深入分析現行養老保險制度存在的問題,借鑒國際經驗,進行大量的數據分析,提出了一個具有重要參考價值的改革目標模式。我國養老保險制度到底怎麼改?黨的十八屆三中全會已經確立了一些非常重要的原則,我想,根據三中全會決定的精神,需要把握好以下幾點。 第一,在理念上,要明確是養老保險,而不是老年保障。養老保險的主要功能是燙平個人終生收入,強調制度的自我平衡;老年保障是要實現收入再分配,強調社會公平。如果保險制度過分強調再分配功能,用鄭秉文教授的話說,就是典型的制度目標錯配。養老金的功能主要是解決退休人員的經濟來源問題,不能同時替代其他相關制度安排而演變成綜合型的老年保障制度。 第二,在責任劃分上,要分清政府、企業和個人責任,是責任共擔,而不是利益分享。個人要為自己的養老負責 ;工作階段要為退休時期作出經濟上的安排;企業要為員工的這種安排承擔相應的責任,這種責任成為企業人工成本的組成部分。當然,國家要肩負最後的責任,包括建立養老保險制度本身的責任。 同時,養老保險與公共財政的關係要分清,要體現養老保險自我平衡的本質。 養老保險制度不同于社會救助,公共財政只承擔明確的有限責任而不是無限責任,只對無自我保險能力的人群,提供基本生活保障。 第三,在制度的設計上,是“精算” ,而不是“預算” 。要堅持精算平衡的原則,注重給付水平和繳費水平的平衡 ;而不能將制度缺口全部依賴于財政兜底,沒錢了就去找財政要預算。要尋求制度本身的自我平衡,特別是在待遇調整的機制上,不能隨意化,而要依靠制度本身來調整。因此在制度設計上,要在繳費率、替代率和繳費年齡等參數之間找到相互聯繫的平衡點,並建立起與人口贍養率變化掛鈎的機制,這樣才能從機制上保障養老保險制度的財務可持續性。 第四,在制度目標上,要強調的是制度公平,而非待遇拉平。要堅持多繳多得原則,確保在這樣的原則下大家是公平的,不能多繳和少繳一個樣,長繳還不如短繳。改革的重要目標,就是要健全多繳多得的激勵機制。在現階段,我們要強調的公平應該是多繳多得,所得和貢獻相掛鈎。加強繳費和權益的聯繫,應該是這次養老保險制度改革的核心。惟其如此,方可使我國養老保險制度更加公平、更具可持續性。 本文根據作者《中國養老保險中國養老金髮展報告2014》 發佈會暨 “三中全會的理論突破與名義賬戶” 研討會上發言的整理, 並經本人審定 | ||||||

10張圖告訴你傳統企業擁抱互聯網的正確姿勢#多麽痛的領悟

來源: http://www.gelonghui.com/portal.php?mod=view&aid=1121|

本帖最後由 港仙 於 2015-1-15 14:06 編輯 10張圖告訴你傳統企業擁抱互聯網的正確姿勢#多麽痛的領悟 作者:薄雲借智 互聯網進化的三個階段

互聯網戰略“四步走”

擴傳播:酒香也怕巷子深

粉絲經濟:小米給”參與感“,三只松鼠給”驚喜“

增渠道:與時俱進,多點開花

選擇觸”電“

變供應:用戶參與我們的鏈,我們進駐用戶的心

轉思維:思維決定眼界,眼界決定未來

【案例】

|

如何正確看待當前的兩融? trustno1

來源: http://xueqiu.com/7730004385/35425998如何正確看待當前的兩融?

管理層高高舉手,是不是重重落下,還有兩個鐘頭即見分曉,這里就簡單叨叨幾句。從去年10月份起來的這波大行情,最具爭議的就是,純粹依靠杠桿資金推動。這被很多基本面派認為,沒有基本面支撐的行情,最終都會打回原形。這次兩融的排查,被很多人看成黑天鵝。

我的基本看法是,自10月份以來的這一波融資盤的大規模急速擴容,實際上就是當前中國整個宏觀經濟基本面的一個縮影。我們如果有心,去翻查一下人民銀行的貨幣供應量表,就會發現自6月份M2達到14%的高點以後,下半年整個M2始終平穩在120萬億左右,直到最後2個月才沖回122萬億。

6月1209587.20

7月1194249.24

8月1197499.08

9月1202051.41

10月1199236.31

11月1208605.95

12月1228400.00

從央行年末發布的報告的措辭來看,管理層其實對12.2%的增速是不滿意的。那也就是說自6月份以後,實際上並不是央行在降速貨幣供應,恰恰相反而是在盡一切可能加油門抵抗通縮。

為什麽會進入通縮?很簡單,內外交困,土地是過往中國最大的信用創造的源泉,而現在房地產增長停滯;地方政府是過往中國最大的投資實體,而現在由於地方債務和高壓反腐,整個地方經濟陷於怠工停滯的局面。另外一方面,國外美元,美國經濟數據,在三季度急速走強,強美元周期基本確立,這意味著世界範圍內的美元流動性已經開始枯竭。央行年末報告來看,外占只有6000億,比去年少進1萬億的水平。

面臨這樣內外交困的局面,當前央行唯一的彈藥庫只有那鎖了4年的20%的準備金,這是中國央行唯一一幅家當,在美國沒有正式加息之前,動用最後的子彈是相當不明智的。因此管理層就需要盡一切辦法,在不降準的情況下,尋找杠桿窪地來創造貨幣信用。

一個杠桿窪地,就是中央政府的資產負債表,這一塊其實在4萬億中受到的沖擊相當有限。所以我們可以看到6月份以後,李博士和fuckway,批條子像竄稀,希望依靠中央主導的基建項目來對沖地方政府的投資下滑。

而另外一個杠桿窪地,其實就是當前的股市。我們可以看到本輪行情起來之前,國有大藍籌,平均股息率都在6-7個點,而兩融利息也不過就是8個點,凈風險溢價不過1個點,甚至像上汽這樣的奇葩分紅完全可以覆蓋利息。而且這些大盤藍籌,幾乎都是國家信用,沒有誰會相信工商銀行會倒閉。因此他們就成為了管理層創造信用,對沖民間投資下滑的最好工具。利用工商銀行的股票融資,和在上海批出一塊土地進行貸款所創造的貨幣沒有本質的區別。

我們可以看到,10月份的時候,兩融余額不過是3000億超過,4000億不到,而到了12月末急速擴張到了1萬億規模,整個增幅將近7千億。而整個M2從10月到12月僅僅增長了1.9萬億,也就是說這3個月里,有超過1/3的貨幣供應是股市創造的。12月低,央行和銀監會發文,將非銀金融同業存款並入內存口徑,且不收準備金,這實際上就是將資本市場作為一個新的信用創造機器引入中國經濟。在當前這個局面之下,對於正在喪失貨幣創造能力的中國央行來說,任何一元的貨幣信用都是致命的。如果沒有歲末這3個月的行情,創造的7000億元貨幣,整個M2增速將不足12%。這就是為何,兩融和股市高位運行數個月,監管層都漠視不管的最大原因。

那麽對於這次的兩融排查,我們又應該怎麽看呢?我們需要非常關註這一事件的時間節點,正好是瑞士央行宣布取消下限遭致全球動蕩的隔天。我認為,這應該是政策當局,對瑞士央行這種黑天鵝造成全球沖擊有所憂慮,在為動用大規模殺傷性武器做準備工作,對水位已高的部門就要騰出一些庫容,以防額外的風險沖擊。

換而言之,這次的排查,只有兩種可能,第一,如果外圍風險不高,對內影響有限,那麽證監會高高舉起,輕輕落下,應付一下了事;第二,如果系統性風險蔓延,那麽也是證監會左臉給個耳刮子,央行右臉揉一下,嘴巴里再塞一個甜棗。

對於陷於通縮憂慮的中國央行,當前是,萬里長城一塊塊磚都不能少,少一塊磚,就要找兩塊來補。貨幣余額里少7000億,那麽新的一年創造貨幣的任務就要翻一倍,創造1萬4千億。對於當下整體缺少貨幣創造能力的中國經濟來說,這無疑是不可接受的。

萬里長城永不倒,千里黃河水滔滔。@學經濟家 曾經說過,拉動股市,不是發鈔勝似發鈔。在這里,我覺得非常有必要反複再回顧一下,去年1月份黃奇帆的一篇講話。這篇文章對於我們如果正確地認識股市和兩融市場在通縮周期內的重要作用是非常益處的。

“信不信今年過年消費量會比去年少?股市里錢少了,中國1億多股民就代表了1億多主要的白領消費群體,我們會因此有很多意外的困難。”黃奇帆判斷。

他分析說,過去幾年中,美國股市從2008年的金融危機中的13000多點暴跌到6000多點,但是兩年時間內就恢複到了24000多點,這表明美國經濟在金融領域內已經渡過了難關;日本股市在過去20年中一蹶不振,持續在15000點附近徘徊,但在去年一年中由15000點變成了25000點,上漲了60%。

“如果中國股市從2000點上漲到了2500點,這個500點相當於股市市值上漲了25%,現在中國股市市值是30萬億元人民幣,如果漲20%就是6萬億,這里面可能有4萬億元是企業的增值部分,企業就會增加融資,散戶及普通股民只占1/3,相當於6萬億增值部分中有2萬億是股民的,股民會拿其中10%來吃掉、用掉,相當於有2000億元用於消費。

“所以不要以為股市跟我們無關,如果股市沒有景氣起來的話,消費也會有影響的。”

幹貨:股票投資的幾種正確的思維方式

來源: http://www.gelonghui.com/portal.php?mod=view&aid=1196|

本帖最後由 優格 於 2015-1-23 07:37 編輯 幹貨:股票投資的幾種正確的思維方式 作者 廬陵書生 不知道是不是因為年紀大了,我越來越沒興趣讀長篇大論,也沒精力寫長篇大論。只想讀幹貨,寫幹貨,就像貝多芬晚年所寫的音樂旋律一樣。 以下幾個論點,每一種都可以聲情並茂地單獨寫成一篇。但是為了節約大家的時間,還是直奔主題吧 1.拐點思維 地質學上,找礦的重點是板塊交界的地方,這里常常蘊含富礦(日本好像是個例外)。 拐點思維跟這個有點像。當一個東西的趨勢發生改變的那一刻,投資的價值往往是最大的。這個東西可以是利率,是匯率,是農產品,是大宗商品,是股票指數,是行業景氣周期,是經濟增長周期。可以是見頂,也可以是見底。以上每項都有很多小項,而且每個國家都不一樣,所以你每年都會遇到許許多多的拐點。 遇到了拐點,就要找合適的投資標的。不是每個拐點都能找到合適的投資標的。投資標的可以是個股,是ETF,是期貨,是期權/窩輪,也可以是他的競爭對手,供應商或者客戶,而且,可能中國找不到,要去美國、英國的證交所找,用bing去google。。。找到以後,你一定要深入了解你買的東西是什麽,彈性有多大,風險有多大,其他的就交給數學期望值解決了(參見第2點)。 另外,不是每一種東西大跌以後就一定會大漲,大漲以後就一定會大跌。你要了解這個東西的技術變化,最新趨勢。比如石油吧,頁巖油技術就會大大增加供應量,5年以內再漲到100美元就很難了;還有鎳,09年以後紅土鎳逐漸替代了鎳精礦,所以鎳價想再漲到當年5萬美元一噸就很難了。 小結一下上述內容,就是問自己兩個問題: 1.我買的是什麽? 2.真的能彈起來/跌得下去嗎? 這些是要花點時間做功課的。 操作層面:有些人喜歡等拐點確立了以後再買,有些人想分批建倉,有些人想提前建倉。這幾種方法各有優劣,要結合你買的品種去看。通常來說,如果你很有把握的話,選擇一個低風險的投資品種提前建倉左側抄底也不錯,因為一旦押對,利潤率是最高的,而且正是因為還沒進入拐點,安全邊際也是最高的。不是有人說過嗎,如果你覺得要等牛市100%確定了以後再買股票,那你只能等到6124點的時候再買了。 2.數學期望值思維 數學期望值的定義簡單地說,就是把各種成敗可能性的概率,乘以收益率/虧損率,做成一個加權平均的總的收益率。覺得加權收益率高就買;覺得低就不買。當然啦,活了80多歲的李嘉誠會建議你,如果虧損的後果很嚴重,哪怕失敗的概率很小,最好也不要全倉買,萬一趕上了呢? 如果數學期望值告訴你應該買,而且倉位又不高,但是你卻計較一城一地的得失,無法容忍結果的不確定性,那只能說明,你還不適合做金融。其實我們投資的任何一項東西,買的都是里邊的數學期望值,沒有什麽東西是100%絕對的。四大國有銀行就一定不會倒閉嗎?如果再來一顆小行星撞上地球呢? 不是有句話說嘛:“哥愛的不是美女,而是美女在大腦中的形象。” 這話cosplay一下,也可以改編成:“哥買的不是股票,買的是數學期望值。” 3.長-中-短結合的思維預測方式 當年大學跟同學玩CS的時候,玩的最好的人既不是一直拿著狙擊槍躲在角落放冷槍的那種人,也不是傻乎乎拿著刀往前猛沖的那種人,而是拿著AK47,偶爾用刀,偶爾狙的人。 投資也是這樣。一般來說,預測2個禮拜以內的,跟預測2年以後的,投入產出比都不是最高的。預測未來半年到一年的趨勢最管用。(小天除外) 短期的預測看技術層面更多,長期預測更多是看經濟學層面(所以曼昆的故事會還是要看的)。而中期的預測,就是看錢的走勢,好多管用的實招兒、歪招兒在教科書里是沒有的,不然曼昆幹嘛不自己炒股票? “我們先要破除一個錯誤的常識。絕大多數人都認為,經濟好了股市就好,經濟差了股市就差,其實宏觀經濟和股市的關系小得幾乎可以忽略。決定股市能否走牛的關鍵是:市面上有多少錢,以及這些錢願不願意進股市。炒房能賺錢,放高利貸能賺錢,何必來炒股?只有房子和高利貸這吸金黑洞沒人去玩了,這股市才能牛,此時股市就變成了下一個吸金黑洞。”——端宏斌《新一輪牛市的簡明路線圖》 這篇文章我大概是2014年年初坐北京地鐵2號線的時候讀到的。和大多數人一樣,我一時沒想明白他的邏輯,也就沒往心里去。但是事後證明,他說的是對的。不光結論對了,而且邏輯也對了。 還有一件事:2014年6月左右的時候,我跟一個基金經理朋友吃飯。我問了他3年以後中國經濟去杠桿會不會崩潰,2年以後人民幣會不會貶值,1年以後的註冊制會不會搞垮股市等等問題。他被我徹底問郁悶了,說這些他真心不知道,也看不了這麽遠。他看多A股主板,只是因為買房子不賺錢了,買信托也老出事,以後大家只能去買股票了。6個月以後,他掌管的基金一下從第30名躥到了第一名。 我舉這兩個例子是想說明:真正有用的邏輯不一定是書上教給你的邏輯,而是正確的邏輯。如果說,書本是老師,那麽實踐就是書本他爹。這話太狠了。估計大家都記住了。 總之,我對多數人的建議是,以中期預測為主,短期和長期預測為輔。如果能夠長短兼顧,保持一定流動性以備看走眼,那你的投資收益一定會比較好。 4.以獨立思考為主,參考他人觀點為輔 獨立思考的成果是最有價值的,因為別人不如你了解得透徹,不敢多買;而且知道這個機會的人也少,沒人跟你搶。比如說2014年11月央行降息,好多專業的策略分析師都說沒想到。有什麽沒想到的?經濟都爛成這樣了,不降息,難道等死嗎? 就算你這次獨立思考錯了,也是有價值的。你至少會感到後悔,會反思,會督促自己不斷填補知識空白,下次就會有進步。以人類的壽命來說,只要你進步了,下次就還有機會。如果你總是人雲亦雲,不獨立思考背後真正的規律,那你永遠也不會進步。 但是,參考他人的觀點也很重要。有些人之所以永遠都沒有進步,是因為人家已經用語法無誤且句子成分完整的漢語明白無誤地跟他說了,他還是不肯聽,或者理解不了。如果你確實不同意一個觀點,可以先收藏了,等結果出來再看誰對誰錯,看看是否要填補自己的知識空白。就像2014年初,我雖然不同意端宏斌的觀點,但是我收藏了,事後證明我錯了,但是至少下回我就進步了。 在這個資訊爆炸的時代,一個人確實也沒精力看所有人的觀點,更何況,廢話屁話滿世界都是(還有一些貌似廢話的非廢話,卻沒人聽得進去)。你只要挑幾個水平高的,比如格隆會,證監會這種讀一讀就行了。平時還是要多休息,多喝水,理一理思路,別把獨立思考的空間擠沒了。泰戈爾不是說嘛,不要填滿那空白,音樂就來自空白深處。 5.好的投資機會不是選出來的,是比出來的。 當年備考GMAT的時候,輔導老師管衛東每天跟唐僧一樣對我們說:“好的答案不是選出來的,是比出來的。” 當然,找老婆的時候不能光比,還是要選,不然一點火花都沒有,人生還有什麽意義呢? 回到正題:比投資機會。具體來說,我是拿一個投資項目的年化“預期收益率”跟我的年化“目標收益率”對比。 預期收益率:假如你預計你買入這個股票以後持有2年,一共賺69%,那麽你的年化預期收益率就是30%。 目標收益率:最簡單的方法是在無風險收益率的基礎上,根據風險系數不斷加成。比如說吧,銀行存款收益率一年是5%,買信托收益率10%,那買股票怎麽也得20%以上吧(打新股除外),如果買高風險的民企公司、我看不懂的美國公司、持有定時炸彈時間長的公司,那收益率還要更高。“預期收益率”達不到“目標收益率”?拜拜~ 因此,你也可以說,哥買的不是一只股票,哥買的是一個預期收益率。千萬別對一只股票產生主人翁般的感情,否則你會後悔的。 當然,你也可以用數學期望值去決策。其實二者的本質是相通的,考慮的因素很多都差不多。數學期望值更為嚴謹,算起來會麻煩一些。多數時候,用預期收益率決策基本就夠了,巴菲特不是說嘛,寧要模糊的正確,不要精確的錯誤。 我覺得我開始說廢話了,還是有點自知之明,趕緊結尾吧。以上我所寫的,是基於我個人的投資風格得出的一些經驗,不一定適合每一個人。這個世界奇人很多,否則基因不突變,人類也就無法進化了。各位看官還是要結合自身優勢和投資風格,獨立思考,選擇性參考。 |

投資第一課(17)正確認識「技術分析」 那一水的魚

來源: http://xueqiu.com/2074020838/36279691技術分析既不是一無是處,也不是萬能的。

一般情況下,投資者若信奉“價值投資”,就會將“技術分析”等短線方法貶低地毫無用處。實際上,不管哪一種技術分析,都不會一無是處。因為股票市場的波動本身就是人的群體運動,而人的情緒波動是符合心理學規律的,是有跡可循的。

縱觀市面上所有的股票技術分析方法,都會涉及到三個因素:價格、成交量、時間。市場交易者每天對各種信息進行處理,並將自己的對市場的認知和心理因素都反映交易中。市場交易者的認知變化和情緒波動,都會寫在這三個因素里。技術分析首先是根據大量的交易統計結果而得出的,在這個統計和研究的過程中,有意無意就會對交易者的群體行為進行“再編譯”。

例如很多技術指標都會涉及“超漲”和“超跌”。短期漲速過快有回調的可能,短期跌幅巨大也有反彈的可能。這實際上就是人們在短期內增加巨大財富後的“落袋為安”心理,以及短期內損失較大的“惜售”心理。

正因為有統計學的意義在里面,技術分析有一個普遍規律,就是參與者越多,股票或指數的市值越大,就越能消除個體差異,技術分析也越能派上用場。與此同時,樣本的時間越短,短期波動的隨意性越大;樣本的時間越長,技術分析也就越具備統計意義,這也是為何越短的趨勢越難以判斷。技術分析者即使不需要很高深的水平,也能看出股市正在牛市(或熊市)之中運行,但牛熊反轉的時刻卻很難判斷,某一只股票明天的漲跌也很難判斷,皆因涉及的時間太短。

技術分析的規律,與人類總結的其他規律,並沒有本質上的差別。例如,看到烏雲蓋頂的時候,我們就想到有可能快要下雨了。技術分析也是一樣,在某一個狀態,它也會告訴你,股市可能快要下跌了。但是,烏雲蓋頂也不一定就會下雨。同樣的道理,股市也並不一定按照技術分析的軌跡運行。更有趣的是,你經常能碰到一個情況——某個技術指標建議你買入,而另一種指標卻建議你賣出。就好比天氣預報告訴你今天不下雨,但烏雲密布又仿佛提醒你帶雨傘一樣。

就跟天氣預報一樣——甚至不能理解為天氣預報,因為技術分析的準確度並沒有那麽高——可以說,像地震預報一樣,所有的技術分析方法,都會有準確的時候,也都會有不準確的時候。然而要命的是,我們不能提前知道哪些時候會準確,哪些時候會不準。

技術分析具有幾個特點:

一、圖形會自我實現,也會自我失效。當一個技術分析被市場中較多的交易者認可時,那麽交易者也會按照該種技術分析的指示去操作,因此推動股票按照技術分析預示的方向運行。與此同時,由於漲跌終有盡頭,誰也不願意做最後一個傻瓜。交易者總希望能跑在其他人的前面,進而提前撤退。與此同時,另有一批更保守的交易者,又希望在這一批交易者之前撤退……一層一層推進,最後使得整個技術分析體系失靈。

二、技術分析通常具有一定的模糊性和迷惑性。同一個時刻,不同的投資者使用相同的技術分析方法,甚至可能會得出截然相反的結果。技術分析者將自己的情感因素加入到實戰中,那些“希望”股市漲的人,自然會從技術分析上“讀出”股市將會上漲的結果。反之亦然。這就好比“四不像”,心中有馬的人覺得它像馬,心中有鹿的人覺得它像鹿。

三、技術分析具有一定的“後視性”。也就是說,把技術分析往過去的股票走勢里套,很容易得出各種技術分析的成功點。但是,把技術分析拿到現在的時點,去預測未來的股票走勢時,卻總是對錯參半。拿大趨勢來舉例——指數經歷一波上漲後,回調了1/3的高度。如果此時指數止跌回穩,繼續上漲到更高的高度,那麽這一次1/3的回調只是長期上漲趨勢中的一次中級折返。如果此時繼續下跌,最終甚至跌破了指數上漲前的低點,那麽這1/3的回調又變成了長期下跌趨勢的前半段。無論從哪一點分析,都符合道氏理論。

再例如,大家比較熟悉的MACD指標。MACD金叉,為買入信號之一。實際上,MACD金叉形成的原因其實就是短期漲速快於中期漲速,只不過通過各種平均取值和演算,將這個情況具象化了。在熊市底部的反轉行情,以及在牛市中途的回調行情結束後,MACD出現金叉時買入是對的。但是,在牛市頂部的反轉行情,以及熊市中途的反彈行情結束後,MACD金叉又是錯誤的。例如:熊市中跌了一段時間後,出現短期的反彈上漲。反彈只要持續幾天,就會使得短期漲速快於長期漲速,達到一定的閾值,就會出現MACD金叉。此時若是買入,股價可能還會上漲幾日,也可能立即掉頭向下破壞掉MACD金叉的圖形形態。若是前一種情況,技術交易者很難把握住賣出的位置,因為當技術指標MACD提示賣出的時候,價格很可能已經低於買入價。若是後一種情況,則原先的金叉圖形瞬間破壞,從事後看追來,圖形並沒有錯,因為金叉被破壞掉了——但買入的決定卻是錯誤的。

如果有必要,還可以將上面一段的推演再簡化——當股市大趨勢是上漲時,MACD金叉即買入是有效的;當股市大趨勢是下跌時,MACD金叉即買入是失敗的。(是不是略顯坑爹?)

四、大多數技術指標很難分辨出反轉還是反彈,牛市頂部還是短期回調,而在單邊行情和震蕩行情中較為有效。也就是說,技術分析很難判別熊底和牛頂。

五、技術分析多是之前股市的時間、價格、成交量的總結。但無法將消息面的影響囊括在內。股市沈沈浮浮,每一次循環都有相似之處,也都有不同之處。每一次的消息,對交易者的影響都不盡相同。技術分析多是利用相同之處的統計結果,卻無法將不同之處的例外情況吸納進來。成功的技術交易者大多有一類叫做“盤感”的東西,無非就是長期的交易經驗,潛移默化所形成的心理暗示。經過“盤感”潛意識的處理,交易者可以感覺到不同消息面的影響差異。但是遺憾的是,消息面的影響會擴散給每一個市場參與者,同時又隨股價波動而發生變化。要綜合所有市場參與者的心理狀況,是不可能做到的。“盤感”基於技術交易者自身的“潛意識”,是技術分析的修正,基於對其他市場參與者心理狀況的潛意識預估。這個預估可能正確,也可能錯誤。

六、技術分析正確的次數越多,最終積累的風險也越大。縱觀國內外著名的投機交易者,都有過輝煌,也有過破產。正是因為人性的貪婪所致。每一次技術判斷正確,都會加強技術分析者的自信心,同時也產生“早知道正確,為何不多押註碼”的後悔心理。最終會使得技術交易者的倉位和杠桿越來越大。除非技術投資者能一直正確下去,否則終會輸在All in的一把上。

七、技術分析是研究群體的運動。群體越多,個體差異就越能夠相互抵消。但如果某一只股票,由少數一個或幾個莊家操縱,則技術分析是完全失效的。何況莊家還會做出各種買入的圖形,請君入甕。

更多好文請關註我,我的目標是:只發幹貨!

我的主頁地址:http://xueqiu.com/nysdy

本系列可在我的主頁上搜索“第一課”,不再單獨發鏈接了。(連找都懶得找的人,把鏈接放這里也是無用的。)

@今日話題

橡樹資本Marks:正確時間足夠激進 投資就不需要技術 余曉光

http://xueqiu.com/5277310522/37601938來源:華爾街見聞 文 / 時芳勝

投資者在做財務規劃時會遇見兩個選擇:儲蓄或者投資。針對儲蓄,投資者會思考自己到底能儲蓄多少錢;針對投資,很多投資者思考過投資中運氣和投資技巧的問題。

橡樹資本聯合創始人Howard Marks在總結自己成功投資經驗中稱,短期而言,成功的要素包括進取心,時機和技術。「如果你在正確的時間有足夠的進取心,那你就不需要任何技術。」此外,他也談及了投資中運氣和投資技巧、第二層次思維、市場預測等問題。

首先,關於個人儲蓄率的問題:研究顯示這或由基因決定。

中國國際商學院金融學教授Henrik Cronqvist和華盛頓大學金融學副教授Stephan Siegel最近在《政治經濟學雜誌》上發表論文顯示,投資者儲蓄多少錢或由基因決定,至少部分由基因決定。在對雙胞胎們2003年至2007年底淨財富進行追蹤後,他們得出結論:基因完全相同的同卵雙胞胎的儲蓄行為比異卵雙胞胎的明顯更加相似。實際上,基因差異解釋了大約33%個人儲蓄率的差異。

其次,投資中技巧、運氣和第二層次思維的問題。

投資者可能聽說過猴子扔「飛鏢」的故事:把一隻猴子蒙上雙眼後讓它向報紙的金融版擲飛鏢而選中的投資組合,和那些專家小心謹慎選擇的投資組合相比,盈利性一樣好。

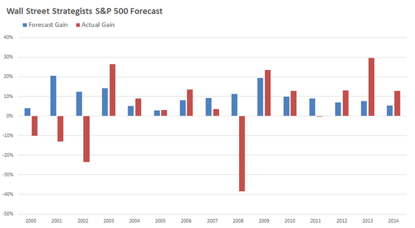

財經專欄作家Morgan Housel也撰文稱,高盛、摩根士丹利等華爾街金融機構的首席策略師們預測的糟糕程度超過想像。華爾街策略師們對標普500指數預測均值和實際值差異如圖:

既然策略師們的預測不太靠譜,那麼投資者該怎麼辦呢?橡樹資本聯合創始人Howard Marks對投資給出了自己的觀點:

市場難以預測

Marks說,市場預測專家的表現非常差,並且一直如此。

2013年最重要的是美聯儲開始討論削減購債規模。所有預測專家2013年夏天都表示,在美聯儲主席伯南克開始討論削減購債規模後利率就會走高。然而,利率走低證明大多數專家的預測是錯誤的。

2014年最重要的事情是油價暴跌,幾乎沒有專家預測對。Marks建議,放棄預測市場的遊戲。當有人問他油價將如何變化時,他說,唯一正確的答案只有「我不知道」。石油不是能夠產生現金流的資產,也不以自由市場價格交易。因為石油價格是受管制的,因此他知道油價是不可測的。

雖然他警告了預測的問題,但是Marks稱,投資者不能在對未來沒有一些判斷的情況下進行投資。橡樹資本專注投資不良資產。過去四個月,石油或油服企業股票屬於「不良資產」。「價值投資者會依據未來現金流折現價格為基準傲慢的投資」。Marks警告稱,不要投資未來業績嚴重依靠油價的公司,因為油價太難預測。相反,「由於油價環境如此奇葩的不穩定」,他建議投資那些即使油價波動再大也依然能夠生存的公司。

市場波動不大的時候,大多數投資者大部分時間都能判斷正確,但這並不能使他們賺到任何錢。能夠預測石油等資產價格「大逆轉」是非常珍貴的,但大多數人都預測不對。因此,預測變得無用。市場巨變時,有些人也會預測對,但Marks就會問自己,此人能夠在市場巨變前後把其它事情做對麼,或者說他能夠把自己的投資倉位控制在極端水平麼?

Marks引用馬克·吐溫的話稱「讓我們陷入困境的不是你不知道哪些事情,而是你確信錯誤的事情。」

第二層次思維的重要性

8年前,Marks的兒子建議他去投資福特股票,因為他們將有很棒的新產品開發出來。「誰不知道這事兒!」Marks回答。

人人都知道的事情並不能夠使你佔得任何優勢。

如果你思考的跟別人一樣,那麼你的行動也會和別人一樣。如果你的行動和別人一樣,那麼你的業績表現也跟別人一樣。如果想要業績表現出色,那麼你需要更高級的思維,並用它支配行動。

第一層次的思維是:投資者認為一個公司很好,然後就會去買它的股票。第二層次的思維是:投資者認為這家公司很好,但不像人人認為的那樣好,那麼賣掉股票。

Marks表示,成功投資源於「不同思維」,即如果市場預期被計入資產價格,那麼你需要對該預期有不同的觀點。如果你獨到的觀點是正確的,那麼市場預期最終也會趨同於你的觀點,市場價格也會按著有利於你的方向波動。如果你認為投資很容易,也沒有看到它的複雜性,那麼你也是不會成功的。

在當前利率環境下的投資

Marks認為,自2008年金融危機以來,投資者不再能夠從流動性和安全性的資產獲得回報。Marks稱自己是喜歡「流動性和安全性資產的保守派」。2008年金融危機前,他所有橡樹資本或其旗下基金以外的資金都投資了各類國債。這個有規則的國債投資組合給他帶來了6.5%的回報。

金融危機後,Marks問自己,為何一個人能夠投資絕對安全和高流動性的資產,並且獲得不錯的回報呢?當時,投資者都被「嚇壞了」,他們甚至願意在負利率都環境下損失一些錢來把資金投資到安全且流動性好的資產上。投資者現在能夠投資安全且流動性好的資產,卻不能從中獲利。

儘管他認為自由市場在資源配置中可能發揮最好作用,但Marks稱,我們現在並不處在一個自由市場的環境中,「目前的資金成本比一年前的油價更加缺乏控制」。他不認為市場狀況的變化程度足以支撐10年期美債收益率從8年前的6%下降至目前的2%。由於美聯儲的介入,利率被人為的拉低。但是,他不認為目前市場條件足夠糟糕,或者通脹足夠低以支撐當前2%的利率。

投資成功的因素

Marks稱,短期而言,成功的要素包括進取心,時機和技術。他說,如果你在正確的時間有足夠的進取心,那你就不需要任何技術。

大家也樂意炒作預測對油價下跌或者某些年份收益率最高對人。短期來講,人們不可能知道成功是源於運氣或是技術。但是,長期看就會明顯,因為好運不會持續20年。

他用2006年對沖基金Amarnath倒閉的案例更深入地闡述了運氣和技術對於投資的影響。Marks說,對沖基金Amaranth 2006年虧損了90%的資產,這不因為其2006年糟糕的押注,而是因為他們2005年的成功,當時他們獲得了100%的收益。Marks指出「如果不存在投資技術,那麼虧損100%的資產只是獲利100%的對立面。」對沖基金 Amaranth 在2005年做了一些「瘋狂」的押注,並且運氣不錯。接著在2006年進行了類似的押注,但是運氣不好。

Marks總結自己的成功因素如下:1.不押注那些可能造成巨大虧損的公司;2.減少虧損;3.始終如一,而不是讓令人沮喪的失敗超過精彩的成功。他強調,把投資策略與個人性格特點相結合是十分重要的,並指出他保守的性格特點促使其在債券市場的成功。

橡樹資本創始人:正確時間足夠激進 投資就不需要技術

來源: http://wallstreetcn.com/node/214937投資者在做財務規劃時會遇見兩個選擇:儲蓄或者投資。針對儲蓄,投資者會思考自己到底能儲蓄多少錢;針對投資,很多投資者思考過投資中運氣和投資技巧的問題。

橡樹資本聯合創始人Howard Marks在總結自己成功投資經驗中稱,短期而言,成功的要素包括進取心,時機和技術。“如果你在正確的時間有足夠的進取心,那你就不需要任何技術。”此外,他也談及了投資中運氣和投資技巧、第二層次思維、市場預測等問題。

首先,關於個人儲蓄率的問題:研究顯示這或由基因決定。

中國國際商學院金融學教授Henrik Cronqvist和華盛頓大學金融學副教授Stephan Siegel最近在《政治經濟學雜誌》上發表論文顯示,投資者儲蓄多少錢或由基因決定,至少部分由基因決定。在對雙胞胎們2003年至2007年底凈財富進行追蹤後,他們得出結論:基因完全相同的同卵雙胞胎的儲蓄行為比異卵雙胞胎的明顯更加相似。實際上,基因差異解釋了大約33%個人儲蓄率的差異。

其次,投資中技巧、運氣和第二層次思維的問題。

投資者可能聽說過猴子扔“飛鏢”的故事:把一只猴子蒙上雙眼後讓它向報紙的金融版擲飛鏢而選中的投資組合,和那些專家小心謹慎選擇的投資組合相比,盈利性一樣好。

財經專欄作家Morgan Housel也撰文稱,高盛、摩根士丹利等華爾街金融機構的首席策略師們預測的糟糕程度超過想象。華爾街策略師們對標普500指數預測均值和實際值差異如圖:

既然策略師們的預測不太靠譜,那麽投資者該怎麽辦呢?橡樹資本聯合創始人Howard Marks對投資給出了自己的觀點:

市場難以預測

Marks說,市場預測專家的表現非常差,並且一直如此。

2013年最重要的是美聯儲開始討論削減購債規模。所有預測專家2013年夏天都表示,在美聯儲主席伯南克開始討論削減購債規模後利率就會走高。然而,利率走低證明大多數專家的預測是錯誤的。

2014年最重要的事情是油價暴跌,幾乎沒有專家預測對。Marks建議,放棄預測市場的遊戲。當有人問他油價將如何變化時,他說,唯一正確的答案只有“我不知道”。石油不是能夠產生現金流的資產,也不以自由市場價格交易。因為石油價格是受管制的,因此他知道油價是不可測的。

雖然他警告了預測的問題,但是Marks稱,投資者不能在對未來沒有一些判斷的情況下進行投資。橡樹資本專註投資不良資產。過去四個月,石油或油服企業股票屬於“不良資產”。“價值投資者會依據未來現金流折現價格為基準傲慢的投資”。Marks警告稱,不要投資未來業績嚴重依靠油價的公司,因為油價太難預測。相反,“由於油價環境如此奇葩的不穩定”,他建議投資那些即使油價波動再大也依然能夠生存的公司。

市場波動不大的時候,大多數投資者大部分時間都能判斷正確,但這並不能使他們賺到任何錢。能夠預測石油等資產價格“大逆轉”是非常珍貴的,但大多數人都預測不對。因此,預測變得無用。市場巨變時,有些人也會預測對,但Marks就會問自己,此人能夠在市場巨變前後把其它事情做對麽,或者說他能夠把自己的投資倉位控制在極端水平麽?

Marks引用馬克·吐溫的話稱“讓我們陷入困境的不是你不知道哪些事情,而是你確信錯誤的事情。”

第二層次思維的重要性

8年前,Marks的兒子建議他去投資福特股票,因為他們將有很棒的新產品開發出來。“誰不知道這事兒!”Marks回答。

人人都知道的事情並不能夠使你占得任何優勢。

如果你思考的跟別人一樣,那麽你的行動也會和別人一樣。如果你的行動和別人一樣,那麽你的業績表現也跟別人一樣。如果想要業績表現出色,那麽你需要更高級的思維,並用它支配行動。

第一層次的思維是:投資者認為一個公司很好,然後就會去買它的股票。第二層次的思維是:投資者認為這家公司很好,但不像人人認為的那樣好,那麽賣掉股票。

Marks表示,成功投資源於“不同思維”,即如果市場預期被計入資產價格,那麽你需要對該預期有不同的觀點。如果你獨到的觀點是正確的,那麽市場預期最終也會趨同於你的觀點,市場價格也會按著有利於你的方向波動。如果你認為投資很容易,也沒有看到它的複雜性,那麽你也是不會成功的。

在當前利率環境下的投資

Marks認為,自2008年金融危機以來,投資者不再能夠從流動性和安全性的資產獲得回報。Marks稱自己是喜歡“流動性和安全性資產的保守派”。2008年金融危機前,他所有橡樹資本或其旗下基金以外的資金都投資了各類國債。這個有規則的國債投資組合給他帶來了6.5%的回報。

金融危機後,Marks問自己,為何一個人能夠投資絕對安全和高流動性的資產,並且獲得不錯的回報呢?當時,投資者都被“嚇壞了”,他們甚至願意在負利率都環境下損失一些錢來把資金投資到安全且流動性好的資產上。投資者現在能夠投資安全且流動性好的資產,卻不能從中獲利。

盡管他認為自由市場在資源配置中可能發揮最好作用,但Marks稱,我們現在並不處在一個自由市場的環境中,“目前的資金成本比一年前的油價更加缺乏控制”。他不認為市場狀況的變化程度足以支撐10年期美債收益率從8年前的6%下降至目前的2%。由於美聯儲的介入,利率被人為的拉低。但是,他不認為目前市場條件足夠糟糕,或者通脹足夠低以支撐當前2%的利率。

投資成功的因素

Marks稱,短期而言,成功的要素包括進取心,時機和技術。他說,如果你在正確的時間有足夠的進取心,那你就不需要任何技術。

大家也樂意炒作預測對油價下跌或者某些年份收益率最高對人。短期來講,人們不可能知道成功是源於運氣或是技術。但是,長期看就會明顯,因為好運不會持續20年。

他用2006年對沖基金Amarnath倒閉的案例更深入地闡述了運氣和技術對於投資的影響。Marks說,對沖基金Amaranth 2006年虧損了90%的資產,這不因為其2006年糟糕的押註,而是因為他們2005年的成功,當時他們獲得了100%的收益。Marks指出“如果不存在投資技術,那麽虧損100%的資產只是獲利100%的對立面。”對沖基金 Amaranth 在2005年做了一些“瘋狂”的押註,並且運氣不錯。接著在2006年進行了類似的押註,但是運氣不好。

Marks總結自己的成功因素如下:1.不押註那些可能造成巨大虧損的公司;2.減少虧損;3.始終如一,而不是讓令人沮喪的失敗超過精彩的成功。他強調,把投資策略與個人性格特點相結合是十分重要的,並指出他保守的性格特點促使其在債券市場的成功。

(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)

怎麼吃 增強免疫力就能抗癌?多補充營養是對的? 讓專業的來!保健品的5個正確觀

| ||||||

許多癌症病人會使用保健食品,希望能增加抗癌成功的機會,但是這些保健食品真的能如你所期待嗎?使用保健食品也需要正確的觀念。 撰文‧楊雅馨 根據問卷調查結果,發現病人常用的保健食品,包括營養補充飲品、維他命、麩醯胺酸等,使用這些產品,不外乎是為了增強免疫力、補充體力、減緩治療副作用。以下將針對癌友使用保健食品的說法,究竟對不對?試圖歸納出正確的方向。 Q.增強免疫力就能抗癌? 很多人以為免疫力低下是罹癌的主要原因,然而除了愛滋病、器官移植者等,絕大多數的癌症與免疫力無關,而是家族性的遺傳、環境的汙染、不當的飲食習慣及生活中過度壓力等因素造成,「癌症成因遠比我們想像中的複雜,」和信治癌中心醫院副院長陳啟明說。 至於是否可透過增強免疫力達到抗癌機會?基隆長庚醫院情人湖院區癌症中心主任王正旭說:「癌症免疫治療已完成人體臨床試驗階段,其作用方式及效果得到證實,但僅限於極少數癌症。」若只想利用保健食品即達到增強免疫力,進而攻擊癌細胞的確有困難。 Q.癌友都該用營養補充品? 癌症病友常擔心自己營養不良,於是拚命補充,但和信治癌中心醫院營養室主任王麗民表示,想補充營養不是多吃,而是要攝取足夠、適量、均衡的營養。以癌症類別來說,一般來說,消化道的癌症、頭頸部癌症,較容易有進食障礙。台大醫院營養室營養師臨床組組長郭月霞表示,若因治療的副作用,無法三餐攝取足夠營養,可採「少量多餐」的方式,若還是無法達到均衡營養且無法達到足夠量,才須考慮營養補充品。此外,因治療期間對肉類敏感、素食者,以致蛋白質攝取量不足,則可選用「高蛋白質食品」,增加蛋白質的攝取量。 陳啟明提醒,有些乳癌病人預期自己在化療期間會有營養不良的現象,攝取過多的營養,反而造成體重過重的窘境。至於擔心抗癌化學治療藥品引起的噁心、嘔吐,現今的止吐劑(如ondansetron)已能有效預防。此外,因白血球太低而無法按時化療者,亦可透過白血球生成素(G - CSF)改善。 Q.維他命能保命? 市面上的維他命產品五花八門,癌友真的需要補充維他命嗎?兩位營養師都一致表示,「癌友不需要刻意補充維他命」,除非有嚴重噁心、嘔吐等營養不良的現象,或許可以服用綜合維他命(液態維生素),但仍要避免使用單一劑量維他命、高單位的維生素,以免超過一天所需的量。 因為,「抗氧化功能不只作用於健康細胞,連癌細胞也會一併保護,」王麗民提醒。 Q.誰需要左旋麩醯胺酸? 左旋麩醯胺酸是人體組織修復重要的胺基酸,正常人可透過富含蛋白質的食物,攝取足夠的左旋麩醯胺酸。左旋麩醯胺酸屬特殊營養品,可減輕化學治療期間所產生的口腔黏膜破損、腹瀉、手腳麻木等症狀。 王正旭表示,化療期間是否會出現口腔黏膜潰瘍、腹瀉等副作用,依病人對藥物的耐受性而有差異,是否一定要補充,應視個人情況而定。郭月霞進一步提醒,由於台灣氣候潮溼,不要一次購買大包裝,以免食品潮解、氧化。 Q.多醣體類能有效抗癌? 多醣體是否可以活化自體免疫,減少發炎反應,進而減少癌症細胞的活化因子,讓癌細胞自我凋零? 長庚醫院中醫部主任楊賢鴻表示,目前雖有小樣本研究證實,天然靈芝(非萃取合成),具活化人體內的嗜中性白血球,激發人體的免疫系統,對於某些腫瘤的確具有提升免疫功效。另,被視為「抗癌聖品」的牛樟芝,雖經過動物實驗階段,但尚未有臨床試驗證實具抗癌效用。 楊賢鴻提醒,每個人的體質、罹患癌症種類,甚至期別的不同,同樣的藥材不見得對每個人都有效,使用前務必諮詢專業醫師。但以西醫角度來看,陳啟明則完全不同意癌友在治療期間使用多醣體類相關食(產)品,會建議癌友,何不將保健食品的錢存下,給自己與親友一趟「享受吧,輕旅行」。 常見保健食品的選擇原則 保健食品 建議對象 購買原則營養補充品 有嚴重進食障礙者。 標示「均衡營養」配方素食、對肉類敏感等蛋白質攝取不足者。標示「高蛋白質」配方維他命 癌症治療期間有嚴重噁心、嘔吐、營養不良現象者。 綜合維他命左旋麩醯胺酸 在化學治療期間出現口腔黏膜潰瘍、腹瀉者。選用小包裝 整理:楊雅馨 使用保健食品注意事項 1 保健食品非藥品,無法取代正規癌症治療,別購買標示不明、來源不清的產品,更別相信太神效、宣稱「可以治療癌症」的產品。 2 購買前仔細審閱成分、用量及說明單。 3 使用保健食品前,應主動諮詢醫師、營養師、藥師。 4 飲食仍應以天然食物為主,不宜仰賴保健食品。 5 保健食品可能有潛在副作用,建議一次使用一種新的產品。 6 購買保健食品給親朋好友前,建議先了解病友的實際需求。 7 若過程出現不舒服,請立即停止服用且告知醫師,並通報「全國健康食品及膠囊錠狀食品非預期反應通報系統」,網址:http://hf.fda.gov.tw,通報專線:02-2358-7343 資料來源:癌症希望基金會 | ||||||

正确认识股市投资中的风险 邓普顿的投资

http://xueqiu.com/8805053799/44103233做股票投资,最逃不开的问题是如何正确应对风险。事实上,大多数人对风险的理解都十分肤浅和漏洞百出。笔者根据自己理论研究和股票投资中的经验,系统地谈一下如何正确认识股市投资的风险。一些观点可能颠覆了我们传统的认知,但这些观点都是建立在多位投资大师几十年的经验基础上的。

1、长期来看,股票投资的风险不大,持有现金的风险才最大

这是巴菲特在2015年致股东的信中对长达50年投资的最重要的总结。因为现代国家的货币制度,通货膨胀是一个不可避免的趋势。无论在任何一个国家,长期投资股市的收益都能大幅跑赢通胀,而持有现金资产(包括银行存款、货币基金、国债等)只会让你的资产大幅缩水。股市之所以能够长期跑赢通胀,因为企业的盈利水平会随着经济发展和物价水平的提高而水涨船高,股市长期来看会很好地反映公司盈利水平。这一结论在A股也成立,从1990年A股开张的100点,一直持有到现在的4400点,增长了43倍,25年的年化回报率16.2%,不差于任何一个国家的股市。当然,这要求我们有基本的常识,只要买在相对较低的位置(不需要多么精确),只需要买指数基金,长期就能取得惊人的收益。如果在最疯狂的2007年顶部6124点购买股票,那解套就遥遥无期了。那些在人们抛弃股市的时候大幅购买,在疯狂时候卖出长线波段操作的人更是能获得不菲收益。这并不需要多高的技能,只要对股市中的人性有基本观察就足够了。

2、短期波动不是风险,本金永久性损失才是真正的风险

这句话也是巴菲特投资50年的精髓总结。股市中恐怕至少95%的人(包括公募基金和私募基金)都是盯着股价的短期波动。那些商学院、金融学院以及众多的诺贝尔经济学奖获得者几乎都以股价的波动性作为度量风险的标准,这实在是很愚蠢的。股价的日常波动大多是由短期消息、股民情绪等因素决定的,我相信没人能够把握。但长期来看,决定股价的是股票背后的公司的内在价值和盈利能力。那些长达几十年的大牛股无一不是优秀的公司。对于优秀的低估值的股票,股票如果因为某种短期负面消息大幅下跌,就是加仓的好机会,而95%的人会选择止损出局。无论股价如何波动,持有足够长的时间,价值就会起作用,不能面对波动的人遇到再好的股票也拿不住。相反,大多数人喜欢追涨,股票越涨,被感知的风险越低,最终被套在顶部,要么割肉出局,要么套上几十年,这就是本金永久性损失的风险,这才是真正的风险。

3、已经在价格中反映的风险不是风险,对未来过于美好的预期过度反映才是风险

经常有这种逻辑:某某行业未来不看好,不值得投资。比如银行股,银行现在面临不良率大幅升高、利率下降、互联网冲击、直接融资替代以及民营银行的竞争等问题,前景确实不看好,笔者对未来几年的银行业也很不看好。但银行股2014年4倍甚至3倍多的估值已经反映并且过度反映了这些问题,银行股还是值得买的,大不了盈利慢一些,银行还是社会的中流砥柱。有人说钢铁行业不看好,夕阳产业,如果宝钢股价只有1块钱你会买吗?相反,创业板很多企业搭上互联网翅膀,想象力无限且业绩很好,笔者也十分看好,但现在这个时点股价反映的过度了,貌似名字中带个互联网的公司都会发展成下一个阿里巴巴和腾讯似的。这种时候进去风险就很大,泡沫破裂的时候逃出来的肯定是极少数人。

4、风险和收益是成反比的,而不是成正比

风险和收益成正比,富贵险中求,这是很多人的信条和常识。在股市上,我坚信这种常识是完全错误的。股市中,承担越低风险的人长期来看获得的收益越高。在股价底部区域买一只优秀的公司,将来等市场理性,反弹起来收益很高,而股价向下的空间却很小。相反,买一只被炒得很高的股票,将来股价的空间很有限,而跌起来可能万劫不复。股市中风险越低收益越高的特征实在是一件很美好的事情。我们之所以形成了“风险越高,收益越高”的惯性思维,这是因为生活中的其他方面中要得到高收益往往要求我们冒些风险,股市和我们的生活并不完全相似。

5、投资者应把风险放在第一位,收益放在第二位

天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。来股市中投资,不就是为了收益吗?很多事情就是这样,欲速则不达,有时候越想得到某个东西越得不到,静下心来,把该做的事情做好,想要的结果反而水到渠成了。把控制风险放在第一位,依靠复利的力量,长期会获得惊人收益。不少投资者为自己制定每年的收益目标,事后看来这些目标一点用处都没有,收益多少是市场说了算。投资者掌控不了自己获得多少收益,但能决定自己承担多少风险,用多种方法控制好风险,将收益交给市场,才是正确的态度。

58二手售假?論舊物電商的正確打開方式

來源: http://www.iheima.com/news/2015/0715/151010.shtml中國電商市場已經把可以賣的東西都搬到網上賣了,但比較遺憾的是國內舊物電商市場卻遲遲未能得到市場認可。當然,二手房、二手車、二手奢侈品等市場還算不錯,不過這些產品的特殊性不能放在舊物市場之列,我們該關註的是常規用品的舊物電商市場情況。這兩天58二手被爆售假問題,看似不嚴重,但舊物電商行業這麽發展下去肯定是沒有未來的,它需要一種正確的打開方式,而年輕的人的意識轉變或是一個關鍵的突破口。

市場價值:舊物電商舉步維艱,市場有潛力但缺少爆點

在很多城市都有舊物市場,有的叫二手市場,有的叫跳蚤市場,意思都差不多,雖然隨著人均收入水平不斷提升,這兩年有些地區二手生意越來越難做,但二手產品仍是有市場需求的,可為何這塊市場遲遲不能引起電商行業的興趣呢?

從人口數量來看,中國14億人口,舊物市場的潛力非常大,若每年有1%的人購買了1件舊物,就是1400萬件,平均每件單價以200元計算(價格太低了也不值得出售),年交易額也有28億,市場還是蠻可觀的。可能見慣了電商幾十成百上千破萬億的交易額,看這不到30億的市場覺得根本沒有吸引力,但如今像舊物電商這樣的市場空白可不多了。

目前比較棘手的問題是舊物電商尚沒得到消費市場的廣泛認可,市場雖有潛力,但始終缺少爆發點,而且由於難題太多,很少有電商願意碰這一塊。

問題1:舊物處置意識不足,不知如何處理

首先,最基礎的舊物來源問題就是比較大的難題,由於缺乏舊物處置的意識,很多舊物在大部分家庭中並不被重視,有足夠空間的話可能會被遺棄至角落,空間不足的要麽選擇丟棄,要麽當廢品給賣掉,只有極少數個別的舊物才會想著能不能出售,但多半也怕麻煩而不了了之。

這種現象的普遍存在限制了舊物市場的商品數量,舊物電商最大的特點就是長尾效應,很多消費者去舊物市場就是為發現一些市面不再有售的商品,如果舊物數量不足將直接影響舊物電商的吸引力。

問題2:舊物消費意識不成熟,市場難放量

其次,國內對舊物消費意識不成熟也直接影響著舊物電商的發展。在國外淘二手貨被當成是一種時尚,ebay的興起也是得益於舊物網絡交易的火爆,在國內把淘舊物當成時尚的只有少數人,多數人會拿有色眼光看待舊物消費者,好面子是大部分人從來不關註舊物市場的主要原因。

沒有足夠的消費市場,行業就無法快速發展,消費意識不認可舊物交易是一個非常棘手的問題。當然,這也不能全怪消費者,因為國內舊物源本身就有問題,除了房、車、奢侈品我們不談的以外,其他大部分都是商務辦公、電子產品、家用電器、自行車電動車、母嬰用品、二手設備、二手家具等實用性產品。這些產品的同質化嚴重,整體需求也少。

問題3:產能過剩,新品價格不高,舊物市場受擠壓

在如今產能過剩、電商崛起的大環境下,消費市場競爭激烈,辦公用品、3C數碼、家用電器、母嬰用品、家居家具等新品價格不斷走低,而且隨著經濟的發展,居民消費能力越來越強,在選擇家用或個人用的商品時,基本上都會選擇新品並淘汰原有舊物,基本沒有人會買個舊的換下原來用的。

如今個人、家用舊物交易市場空間越來越小,只有商用產品的二手交易還有些市場空間,所以線下二手市場的生意越來越難做了,甚至有些二手攤位已經開始賣新品,舊物交易市場遭遇經濟結構性變化沖擊。

問題4:市場混亂,誠信不足,存在以假亂真、盜竊銷贓問題

從市場環境來看,舊物電商有許多問題,誠信不足,市場混亂,存在以假亂真,以次充好,盜竊銷贓等問題,很多不法之徒早已將目光鎖定在了舊物電商市場。房、車二手交易還好,都是有證可查的,其他產品就很容易做貓膩了,通過網絡兜售一些所謂的二手奢侈品,超低價轉讓各種新品,很多都沒有發票,也說不好產品是從何而來。

現階段監管部門對舊物電商不太在意,舊物電商的處境有些小眾,交易量也不大,大部分都是自發交易,一旦出了問題也很難維權。平臺在商品可靠性管理上,沒辦法要求用戶為每件產品都提供證明,因為舊貨都是有點年頭的東西了,過了保修期發票找不到也是正常情況,如果強制要求提供所有權證明,那將失去大量的商品信息,舊物電商也就沒法繼續下去了,這就是58二手假貨的主因。

問題5:交易缺乏保障,定價缺乏依據,大件產品物流是難題

從消費者的角度而言,舊物交易缺乏保障,就算產品來源沒有問題,產品的質量很難界定,一旦產品出現質量問題,很難退貨處理。此外,舊物產品單價相對都較低,又缺乏標準化,沒有專門為舊物定價的市場職能,只能依靠市場的供需關系緩慢調整產品價位,價格不透明也是市場阻力。

電商的特點是交易可以不受地理位置限制,信息可以充分的對稱展示,這是舊物電商有利的基礎條件,但問題是物流難題限制了舊物電商跨區域交易發展,因為舊物本身的價格就不高,若交易雙方地理位置太遠,物流費用支出甚至可以與舊物價格相提而論,所以舊物電商要受到地域性限制。

行業轉折:民間舊物收集暗潮湧動,舊物創意改造已成年輕時尚

實際上,近幾年民間市場已經開始出現了收集舊物的潮流,不少80後將收集老舊物品、童年用品等當成了一種興趣愛好,而且那種能引起回憶共鳴的舊物很有消費市場,前幾天無意看到了個叫舊物君的在通過微信求助,由於倉庫到期他想出售此前收集的25000片老花磚,這篇文章1天時間就出乎意料突破了10萬閱讀,而且成功售罄,可見舊物古改造市場的潛力,現在缺的就是一種有效的網絡交易模式。

人們的普遍觀念認為,舊物就是顏色、質量老化的,價格低廉的二手貨,這也是淘寶等交易平臺上舊物改造商家得不到重視的原因之一。如今舊物的屬性開始出現演變,舊物改造交易逐漸被越來越多的年輕人接受,他們把舊物淘金、DIY改造當成一種傳達環保、懷舊、個性化時尚樂趣,這對舊物電商發展是重大的利好轉折。以舊物創意改造為核心,提升舊物的實用價值,同時從年輕人的小眾市場切入,逐步改變大眾對舊物的固有觀念,堅持下去,這個市場還是很有機會的。

行業誤區:舊物和舊物改造、古著概念混淆,行業需要新血液

舊物市場中的產品也分三六九等,其中古著、舊物改造等不是單純的二手概念,是真正有年代的而現在已經不生產的東西,是當時時代的縮影,具有很強的紀念意義。這些商品在國外的市場上要比一般商品高出2到3倍的價格才能淘到。然而大量的舊物改造、古著品在像淘寶、58同城等大平臺並沒有做出區分,全部以低廉的二手商品出售,看到機會的時尚的電商平臺「想去」想在其主打的設計、手工之外嘗試下古著、舊物改造市場,近期邀請了一批知名舊物改造大賣家入駐。如今這個行業需要有更多類似的嘗試,僅僅依靠淘寶、58是發展不起來的,因為舊物交易並不是他們的主業,行業急需更多以此為生的參與者才能真正發展起來。

不過,這個行業的準入門檻太高,B2C模式風險太大,不可能靠購銷模式進行銷售,交易不暢很容易導致資金流危機;C2C模式又難以管控,產品的來源、質量問題都無法準確界定,淘寶嘗試的賣家信用信息認證,也不能從根源解決商品可靠性問題;類似58二手的信息平臺模式,僅僅起到信息傳遞的作用,對於交易過程缺乏保障,所以這麽多年這種模式也沒有作為,甚至近期被爆出假貨問題。

市場機遇:國外的ebay有舊物交易,國內缺少一個舊物交易平臺

國外有ebay,為何國內卻無法出現一個類似的電商?雖然ebay已轉型不再只是舊物交易平臺,而是有更多新品交易的電商企業,但ebay舊物交易仍很有市場。現階段中國市場的舊物交易環境不成熟,但有問題就有機會,尤其對新進入的創業者,這個方向或許值得一試。

從模式上看,如果自營B2C模式、C2C模式、信息平臺模式都不行的話,只有再嘗試一下平臺B2C模式了,但這個前提條件是在線下有足夠多的類似舊物君的舊物回收商,之後再由B2C平臺來做網絡前端的部分,用這種模式或能為國內舊物電商的整體發展打下基礎,國內現在就缺少一個類似這樣的舊物B2C平臺。

版權聲明:本文作者王利陽,微信公號“科技不吐不快”,文章僅代表作者觀點,不代表i黑馬觀點及立場。如需轉載請聯系微信個人號zzyyanan,獲得授權。未經授權,轉載必究。

Next Page