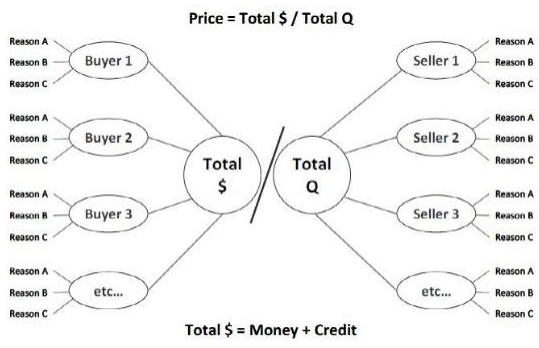

經濟是大量交易的總和,而每個交易都很簡單。交易包括買方和賣方,買方支付貨幣(或者信貸)給賣方以換取商品、服務或者金融資產。大量的買方和賣方交換同一種商品,這就構成了市場,例如:小麥的市場包含了各種持有不同目的的買方和賣方,他們進行不同的交易方式。各種交易的市場便組成了經濟。因此,現實中難以理解看似複雜的經濟,其實僅僅是大量的簡單的交易組合在一起而已。

對於一個市場(或者對於經濟),如果你知道了支出貨幣以及信貸的總額、所賣商品的數量,你就是知道了理解經濟的所有的事情。比方說,既然任何商品、服務以及金融資產的價格等於所有買方花費的支出(total $)除以賣出的總產量(Q),因此如果要了解或者預測商品的價格,你只需要預測出總支出($)以及總產量(Q)。然而,每一個市場有都大量的買方和賣方,並且這些買方和賣方交易的動機不一致,但是最主要的買賣動機總是很好理解,這樣考慮理解經濟就變得不那麽困難。可以用下面的一個簡單圖表來說明。這種解釋經濟的視角比傳統的解釋方式要更容易理解,傳統的解釋視角是基於商品的供給、需求以及價格彈性。

這種經濟框架你需要知道的重要概念是:支出($)來自兩種方式——貨幣(money)或者信貸(credit)。例如,你到商店去買東西,你可以付錢或者用信貸卡付款。如果你用信貸卡付賬,你就創造了延期支付的信貸(只要雙方達成一致就可以立即產生信貸,傳統的關於貨幣的流速,名義GDP,繞來繞去,容易讓人搞不清楚發生了什麽),若直接付現金,則沒有創造信貸。

簡單的說就是:不同的市場、不同類型的買方賣方以及不同的支付方式構成了經濟。為了方便,我們把他們分組以便概況經濟運行框架:

·所有經濟活動的變化以及金融市場價格變化都來自:1)貨幣以及信貸總量的變化(total $)2)所賣產品、服務以及金融資產的數量的變化(Q),其中前者($)的變化比後者(Q)的變化對於經濟的影響要大,因為改變貨幣以及信貸的供應相對其他來說顯然要容易得多。

·簡化分析,把買方分幾大類:私人部門和政府部門。私人部門包括家庭和企業,無論來自國內還是國外;政府部門主要包括:聯邦政府(同樣花錢在商品或者服務上)和中央銀行,中央銀行是唯一能夠創造貨幣並且用之於購買金融資產。

與商品、服務以及金融資產相比,貨幣以及信貸更容易由於供求關系而增加或者減少,因此有了經濟和價格的周期。

資本體系(The capitalist system)經濟的參與者買賣商品、服務或者金融資產,並且支付貨幣或者信貸。在資本體系里,這種交換是自由發生的,在這個自由的市場中,買賣可以基於各自利益和目的。金融資產的產生和購買(即貸款、投資)稱之為“資本形成”(capital formation)。之所以能夠完成資本形成,是因為買賣雙方都認為達成的交易對於各自都是有好處的。那些債權人之所以願意提供貨幣或者信貸,是基於預期能夠收回更多。因此,這個體系良好運行的前提是有大量的資本的提供者(投資者/貸款方)以及大量的資本接受者(借款方、權益的賣方),資本的提供方相信他們能夠獲得多於投入的回報。而中央銀行則控制著貨幣的總量;信貸的多少受貨幣政策的影響,但是信貸量可以輕易產生,只需要雙方在信貸上達成一致。泡沫的出現,是因為信貸創造多了,難以履行償還義務,進而導致了泡沫的破滅。

當資本縮減出現,經濟也跟著萎縮,因為沒有足夠的貨幣和信貸來購買商品。這種縮減的出現常見的形式有兩個:衰退(比較常見)和蕭條。衰退出現在短期債務周期中(short-term debt cycle),而蕭條發生在去杠桿(deleveragings)過程中。衰退很好理解,因為經常發生,大部分人經歷過;而蕭條相對比較難理解,因為不經常發生,經歷得不夠。

短期債務周期:也稱為商業周期(business cycle),周期產生於:a) 消費支出或者貨幣和信貸($)的增長快於產量的增長(Q)的增長,,導致價格上升。b) 價格上升促使貨幣政策緊縮,減少貨幣以及信貸,這時候衰退就開始了。話句話說,衰退是由於中央銀行貨幣政策緊縮(往往是為了抵抗通脹)打壓了私人部門負責的增加而導致的經濟放緩,隨著中央銀行貨幣政策的放松,衰退也相應結束。為了終結衰退,中央銀行降低利率以刺激需求增長和信貸增加,因為低利率可以:)降低償貸成本。2)減少每月償付額,從而刺激相關需求。3)由於利率降低,預期現金流折現效應,將擡高產生收入(income-producing)的資產價格,例如股票,債券,房地產,從而產生財富效應,刺激消費支出。

長債務周期:是由於債務增長快於收入以及貨幣的增長,直到不能再增長為止,因為債務的成本已經走向極端了,典型的是利率不能再降低了。去杠桿就是降低債務負擔(debt/income)的過程.,如何完成去杠桿呢?主要是通過以下組合:1)債務重組,減少還貸 2)勒緊褲腰帶,減少支出 3)財富的重分配 4)債務貨幣化(政府購買債務,增加信貸)。蕭條正是去杠桿化過程帶來的經濟減慢。蕭條的發生是由於中央銀行不能通過降低貨幣的成本來對抗私人部門的需求萎縮以及支出的縮減。在蕭條時:1)很多債務人償還的貨幣量,比實際承諾的要多。2)通過改變償貸成本以及刺激信貸增長的貨幣政策,都不管用。其一:利率不可能無限降低,也就不足以鼓勵消費支出和資本行為(產生通縮性蕭條deflationary depressions),其二增長的貨幣會湧向抗通脹資產,而不能增加信貸(產生通脹性蕭條inflationary depressions)。蕭條的結束一般都是通過央行印鈔票大量的貨幣化債務以及彌補私人部門支出削減產生的影響。

需要指出的是,蕭條是去杠桿的經濟緩慢階段,如果控制的好,去杠桿不一定會引起蕭條。(可以參考前期文章 “An In-Depth Look at Deleveragings”)

政府在經濟衰退以及蕭條時的表現可以作為我們判斷當下經濟運行情況的風向標。例如,在蕭條時,央行典型的表現是印鈔用以購買大量的金融資產以彌補私人部門信貸的萎縮,在衰退時就不會出現這樣的行為。同時,在蕭條時,政府也會消費支出得更多以彌補私人部門消費支出的縮減。

以上兩種類型的周期是經濟運行框架的兩個重要部分,下面更全面的介紹經濟運行框架。

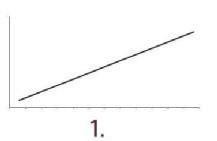

經濟運行框架:三大驅動力(The three big force)

我認為經濟運行驅動力主要來自:

1)生產率的趨勢性增長

2)長期債務周期

3)短期債務周期(商業周期)。

如下圖:

後面內容主要是解釋這三種驅動,主要結合兩種周期分析,以及兩種周期與生產率趨勢線結合分析,通過這種分析可以理解經濟運行的邏輯。這三種驅動適用於所有國家的經濟,但是這里我們講的是美國過去100年的例子。如果需要了解其他國家,可以參考前期兩篇文章“An In-Depth Look at Deleveragings” and“Why Countries Succeed and Fail Economically”。

1) 生產率的增長

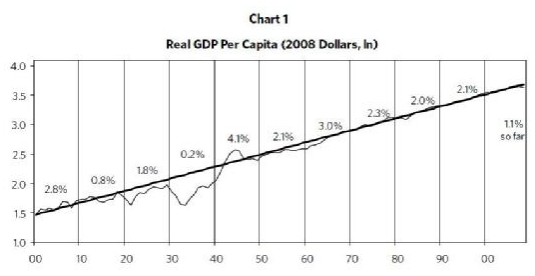

如下圖所示,過去100年,每單位資本產生的真實GDP的增長平均保持在略低於2%左右,並且沒有波動太大。這主要是因為,隨著時間的推移,知識在增加,致使生產率的提高和生活水平的上升。在圖中可以看出,從長期來看,生產率趨勢線波動非常小,即使是在1930s大蕭條時期。因此我們有理由相信,時間會把經濟拉回到正軌上來。然而,往細里看,與趨勢線的背離波動短期卻比較大,比如說,在蕭條時期,經濟在高峰和低谷相差20%,金融財富的損失超過50%,股價下降甚至超過80%。對於蕭條的起始階段的持有金融財富的損失比圖中的顯示的更大,因為財富還有一個轉移的過程(政府通過稅收等政策財富轉移)。

圍繞著趨勢線的波動不是由於知識的增加或者減少。例如,大蕭條的出現不是由於人們忘記了如何有效生產,也不是由於戰爭和幹旱。所有對經濟產生噪音的因素都在那,然而經濟就是停滯不前。那為什麽閑置的工廠不簡單的雇傭一些失業者來利用充足的資源,以便拉升經濟呢?問題在於這些周期不是由於我們無法控制的事件引起的(比如自然災害),真是的原因是人的本性以及信貸系統的運作。

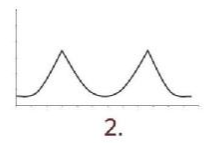

背離趨勢線的波動最主要是由於信貸的擴張以及收縮,也就是信貸周期:1)長債務周期(50-75年)(the long wave cycles)2)短債務周期(5-8年),又叫商業/市場周期。

債務周期

我們發現不管什麽時候我們說起周期,特別是長周期的波動,總是皺著眉頭產生這樣的想:預測經濟周期就像是算命。因此,在解釋兩種債務周期之前,先簡單的解釋下周期。

周期不過是由按邏輯順序發生的事件,導致重複出現的形態。在資本經濟中,信貸擴張與收縮帶動經濟周期,並完全可以根據邏輯推理出來。雖然每一次方式和時間未必完全一樣,但形態與邏輯都很相似。如果你玩過大富翁遊戲(game of Monopoly),你就明白信貸和經濟都有周期,一開始玩的時候,大家手里有很多現金,旅館很少。所以誰擁有的旅館多,誰賺的錢就多。於是玩家紛紛將現金轉換成實物資產,隨著越來越多的旅館被收購,對現金的需求增多,但此時很多玩家現金都很少,於是不得不折價出售手中的旅館。在這場遊戲中,最初實物資產持有者占優勢,玩到後來則是現金為王。高手是那些懂得在實物資產和現金之間保持最佳比例的玩家,不過所謂的最佳比例也在不停變換之中。

現在設想可以改變“大富翁”的遊戲規則,允許遊戲中的銀行接受存款,也可以發放貸款。這樣玩家就可以借明天的錢來購置旅館,也可以存款掙利息,而不是讓手中的現金閑置。如果“大富翁”可以這樣玩,那就更接近真實的經濟運行方式了。相比沒有借貸的情況,更多的錢會投入實物資產旅館,欠款的總量會是實際流通量的很多倍,而依靠貸款成為旅館擁有者的人現金缺口量更大,周期會顯得更加突出。當出現大量提現需求時,銀行和存款者會遇到麻煩,而此時往往出現無法拿出現金的情況。基本上,經濟和信貸周期就是這麽回事。

那麽現在我們討論兩種債務周期是如何驅動經濟周期的。

經濟體系的運行(How the system works)

當經濟在產能利用率高時就出現繁榮,換句話說,就是需求能夠容納現有的生產能力。這種情況下,企業盈利狀況好,失業率低。但這樣的情形持續時間越長,越多的生產力會在信貸的幫助下加入進來。此時需求降低會導致生產利用率降低,企業盈利出現問題,失業率升高。這樣的情形持續得如果很長,企業只能通過債務和權益的削減來降低成本。所以,經濟繁榮等同於需求好,在信貸為基礎的經濟中,經濟繁榮相當於實際信貸和需求強勁增長。相反,去杠桿等同於實際信貸需求疲軟。這與很多人的認識相反,經濟出現衰退或蕭條並不是由於勞動生產率出現問題,而是需求出現下降。

很多人會說,既然需求變化領先於產能變化,是決定經濟走向(繁榮or衰退)的風向標,那如果出現生產利用率下降,盈利不佳,高失業的問題,政府只要刺激需求不就行了。為什麽政府不簡單的通過刺激需求來解決經濟疲軟問題,接下來我們繼續分析,你就會明白難在哪里。

貨幣(money)

貨幣其實就是用來解決你的支付問題。很多人錯誤的以為任何能用來支付的都是貨幣,不管是美元支票或者是簡單的承諾支付(credit)。當你用簽字支票從商店買東西,這是貨幣嗎?其實不是,實質上你還沒有完成交易,相反你只是承諾付款,創造了信貸。

美聯儲帶有誤導性地將貨幣定義為M1,M2等的總和,而其實這里定義的貨幣幾乎都是信貸,或者說保證提供貨幣的承諾,而不是貨幣本身。比如美國債務總額有50萬億左右,實際流通中的貨幣只有3萬億而已,那麽信貸實際上是貨幣的15倍左右。問題在於很多人買東西創造出信貸而不去關心他們怎麽去償還信貸以及如何獲取信貸能力。因此,實際上貨幣遠遠小於實際應該支付的。

信貸(credit)

如上所述,信貸是承諾的支付,可以跟貨幣一樣用來買商品。信貸和貨幣一樣支付起來都很容易,但是與貨幣支付不同的時,信貸支付,支付行為並沒有完成,後續你需要償還。

有兩種方式可以刺激需求:利用信貸或者不用信貸。用信貸刺激需求顯然更容易。例如,在沒有信貸的經濟中,購買商品和服務必須交換同等價值的商品或者服務,因此唯一能夠提高自己消費以及經濟整體的增長的方式是提高生產能力,這種增長方式必然受到限制,不過同時也會較少出現過度繁榮和極度蕭條,生產增長率可以維持在2%左右,波動較小。

然而以信貸為基礎的的經濟則不一樣,以現有資產和未來收入作為抵押就可以獲得信貸。這種方式下,信貸和消費顯然要快於貨幣以及收入。為方便理解,舉下面一個例子:

我請你為我的辦公室刷漆,並承諾未來數月內付酬勞。你的收入和個人凈資產增加(我用信用卡支付給你),這樣我們的這單交易在我的資產負債表上各多出一項(我欠你的債務以及我的辦公司資本的增加)。你可以去銀行,申請貸款,銀行也會很高興,因為他的銷售額和資產負債表也得到提高,隨後你會將盈利用於消費。從這個例子就可以看出,相對於貨幣和收入,債務、消費支出要更多。

同時,這個過程也是自我強化的過程。更多的支出帶來收入和個人凈資產的增長,又反過來提高借貸能力,並鼓勵更多的消費支出。所以通常貨幣擴張是為了支持信貸擴張,因為體系中流通的貨幣多了,才能更好地償還貸款,我收購的資產也可以因受到更多貨幣追逐,而以更高價格出手。所以貨幣擴張會提高信貸評級和抵押物的價值。

在上述經濟環境中,唯一對增長構成障礙的是借貸雙方的意願。當信貸容易獲得,且成本低時,才會發生發生借貸和更多的支出。反之則會減少。在短期債務周期中,央行通過控制信貸成本(利率)來控制私人部門的信貸量,而在長達幾十年的長期債務周期中,信貸增長快於收入增長,而超額信貸增長總有限制,屆時去杠桿將會出現。

在資本體系中創造信貸最基本面的要求是借貸雙方都相信這筆交易對自己有利,因為借方的債務就是貸方的資產,貸方需要相信扣除稅率後,根據約定得到的還款能跑贏通脹;同時,借方為了獲取信貸,需要抵押資產,因此借方至少需要對抵押的價值有信心以便按期還款。

對投資者而言,另一項很重要因素是流動性,就是能夠賣掉投資的資產換取貨幣以及用貨幣購買相應商品和服務。我手上有10萬的國債,我會假設這些能換來10萬現金,並用來支付價值10萬的物品和服務。但由於金融資產價值相對實際流通貨幣比例過高,如果很多人同時需要轉換成現金,則央行要麽印鈔(通脹風險monetary inflation),要麽容忍大規模違約(通縮性蕭條deflationary depression)。

貨幣體系(monetary systems)

政府最想控制的權力是能夠創造貨幣以及信貸,以便控制一個國家的貨幣系統,掌握增加和減少貨幣和信貸的杠桿。貨幣體系隨著時間不同而不同,不同國家也會不同。在很早的年代,貨幣體系是物物交換,就是同等價值間的商品互換,比較常見的是以金銀為媒介。當你交易時以金幣支付,那麽你支付了同等內在價值的商品。如果你承諾你講交付金幣,那麽實際上信貸產生了,而信貸並沒有同等的內在價值。

貸方願意提供信貸是期望將獲取更多的貨幣,相比借出的貨幣,最後收回的能夠購買更多的商品和服務。他們放棄現在的消費用信貸來交換未來更多的消費。信貸產生後,貸方接著可能會問:誰控制貨幣體系呢?我怎麽知道更多的貨幣不會發行出來,保障未來我能夠買到比現在更多的商品和服務?在不同的時期,這個問題有不同的回答。

一般來說,貨幣體系有兩種:一種是以基於商品(通常是黃金)的貨幣體系,同時包括現金(與黃金掛鉤)和信貸的體系,另一種是法定貨幣體系,即只有現金和信貸。第一種很難創造信貸或者推動信貸增長。因為公眾會對沖政府行為。隨著貨幣量的增加,貨幣價值降低,換句話說,用貨幣兌換的基礎商品的價值提高,當其價格升到固定水平之上,出現套利空間,持有信貸的人會將債務賣給他人,換回現金,以低於市場價格從政府那里兌換基礎商品。這樣流通中的信貸和現金都減少,貨幣的價值又會提高,同時所有商品和服務價格都降低。最終的結果是通脹降低,經濟放緩。

因為時間的原因,貨幣的價值相對與其他任何的商品都會貶值,我們可以把貨幣與任何商品綁定以便理解貨幣體系是怎麽運作的。舉例來講,1946年1塊面包賣10美分,如果政府將美元綁定面包,今天一塊面包2.75美元,如果政府遵守承諾,所有人都會把全部現金從政府購買面包,在市場以高價賣出。這樣流通中的貨幣減少,其他商品和服務的價格降低,流通中的面包數量增加,面包的價格會降得比其他更快。如果實際面包的供求沒有因為面包可以兌換貨而發生大的變化,那麽這種綁定將顯著的降低經濟的活力。

換個例子,如果政府不是綁定面包,而是雞蛋,1947年一打雞蛋賣70美分,今天賣2美元。如果是這樣,信貸增長相比於面包來說受限程度要低些。所以商品為基礎的貨幣體系里,最理想情景是選擇供需波動不大的標的。當然,如果選定的真的是面包,則面包坊就擁有了發放貨幣的實際權力,結果會導致通貨膨脹。金銀相對來說則是更好的標的,盡管也不是絕對的完美。

而法定貨幣體系則是另外的情景,這時貨幣和信貸的增長不會受到貨幣兌換商品的能力的限制,而是受到央行的控制,也會取決於借貸雙方創造信貸的意願。

政府一般更傾向與法定貨幣體系,以擁有更多的權利印鈔以增加信貸、改變貨幣價值和重新分配財富。人類的本性是即時享受,所以政策很難會去考量長期收益,出現信貸自由增長,債務危機也就不足為怪了。政府只有在貨幣體系失去控制,為了緩解債務負擔過度印鈔,導致貨幣過度貶值的情況下,才會回到基於商品的貨幣體系。當貨幣的創造變得非常困難時,政府便會放棄基於商品的貨幣體系。縱觀歷史,由於兩種體系各有“苦衷”,政府總是在兩種貨幣體系之間變換,而一旦選定通常會維持相當長的時間,一般都持續幾十年,央行可以采用降低利率以及貨幣的供應量等方式來控制信貸的增長,因此必須轉換的轉折點並不會很容易就會來臨。

2) 長期債務周期(i.e long wave cycle)

前面提到,如果債務和支出比貨幣和收入增長更快,這個過程也是自我強化的過程。更多的支出帶來收入和個人凈資產的增長,又反過來提高借貸能力,並鼓勵更多的消費支出。然而,債務不可能一直增長下去,就像你潛水時不可能靠著氧氣瓶里的氧氣供給來永續地生存下去。在借債是,你需要做到能借也能還,你現在借的債,將來需要償還的。然而往往現實中借款時並沒有考慮太多,當你借來消費,給人你富有的表象,貸款方認為你的信用會非常好,這時候貸款方願意提供信貸給你,並不太多考慮將來還款時會怎麽樣。當債務不能繼續增加時,這個自我強化的過程就會反過來。這是一個動態的長期債務周期。只要信貸沒有消失,這樣的長債務周期就會存在。

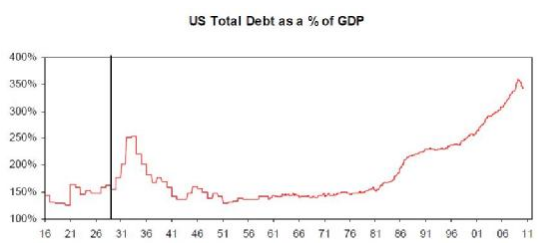

下面的圖標可以用來說明美國從1916年開始長債務周期中的債務/GDP的變化。

周期處於上升時,會出現自我強化過程,貨幣的增長對應著更高的債務增長,借助債務消費支出增速、購買更多的資產。支出和資產價格的上升反過來促使更多債務的增長。這是因為貸方提供信貸是依據借方:1)收入或者現金流 2)財富或者抵押。這兩者持續向好,就會自我強化來增加債務量。

比如你的年收入是10萬,沒有債務,於是銀行允許你借1萬,現在你的消費能力是每年11萬。對於整個經濟來說,這樣的消費支出的增加會產生更高的收入,同時股票等資產價格上漲,帶來更高的財產收入以及抵押能力。在整個經濟債務周期的上升階段,債務額和還債部分都會上升,可持續數十載,中間會伴隨央行的緊縮和寬松政策(導致商業和市場周期)。但這一過程無法永續,因為總有一天還債部分會等於甚至大於可貸款額,屆時支出必然下降,也就是去杠桿,你花了多少年11萬,就得花多少年9萬。

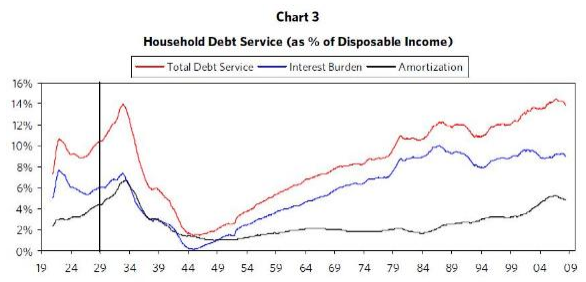

高的債務水平綁架了經濟, chart 2中的的債務比率(DEBT/GDP)更準確的說,不是債務水平本身,而是需要支付的現金流,包括債務本金與利息。當債務利率足夠低時,債務水平本身增長實際上沒有導致償付現金流大量的增加,因此沒有引起經濟下行(從1944年後可以看出)。下面的圖可以更好的說明這個動態的過程。圖中三條線分別是利息支付、本金以及債務償還現金流與家庭可支配收入的比率(家庭部門是美國重要的經濟部門,可以擴展到其他部門),從圖中可以看出,大蕭條之後債務負擔達到了最高點,那麽是什麽引發了這種趨勢的逆轉呢?

長期債務周期的高峰發生在:1)債務收入比例非常高 2)貨幣政策不能繼續創造信貸增長。達到這個點後,債務不能夠繼續增長,這時候就開始了去杠桿化過程。去杠桿的促發是由於債務人不能支付他們的到期債務和利息,這將導致私人部門大量的債務違約以及削減成本,結果帶來大量的經濟問題,比如失業率高。債務危機的促發是來自多方面的原因,最常見的原因是投資者利用杠桿在高的價位上購買資產,預期資產價格會繼續上升,而實際上他們預期過於樂觀。結果就是缺乏足夠的現金流去償還債務。諷刺的是,在開始階段,資金的短缺是由於貨幣政策的緊縮以對抗資產泡沫,因此緊縮的貨幣促發了債務危機。還有就是,利用杠桿購買金融資產,預期金融資產繼續走高,這比利用杠桿操作一般商品、服務更加危險,因為只是表面上提高了生產產能,這樣更容易促發債務危機。因此,在現實中,如果出現金融市場呈現繁榮景象但是伴隨著低通貨膨脹,很可能這是泡沫破滅的前兆,比如1920s的世界各國,80年代的日本,以及近期08年的金融危機。

一般來說,當經濟放緩時,貨幣政策傾向寬松以降低信貸成本,比如降低利率,但是當利率接近於0時,下降的空間就沒有了。因此通過降低利率來對抗債務危機就失效了。這種情況下,金融資產的持有者會擔心投入的成本收不回來。因此貨幣政策不能糾正債務帶來的不平衡了。

在去杠桿的過程中,債務比率(相對於收入)的減少主要通過四種方式:1)債務重組,免去或減少債務 2)勒緊褲腰帶、減少消費支出 3)財富的重新分配 4)債務貨幣化。每一種路徑都可以減少債務比率,但是他們各自對通貨膨脹以及經濟增長有不同的影響。債務重組和減少消費的途徑會導致通縮蕭條(deflationary depression),而債務的貨幣化則可能會引起通貨膨脹,財富的重分配以多種形式出現,但是對抗去杠桿過程中大量的運用,不能起到實質上的作用。去杠桿的完成情況取決於這四種方法的運用。

蕭條是去杠桿的引起的經濟放緩的一個階段,特別是在去杠桿的早期,這階段債務違約和減少消費支出現象明顯,這時候借款方不能通過收入以及新的信貸來償還到期債務,因此借款人需要變賣他們的資產以彌補現金的不足,這就導致資產價格的下降,同時抵押物價值下降,因此更加減少了收入來源。收入的引起的信用下降降低了借貸能力,因此產生一個自我強化的過程。(借款的信用依據:1)抵押物的價值 2)相對於債務,收入的水平)。這個過程中,債務比率會繼續上升(債務/收入或者凈財富),經濟下行也自我強化:一是由於債務人和債券人都受到了損失,二是消費支出減少,導致收入會減少。

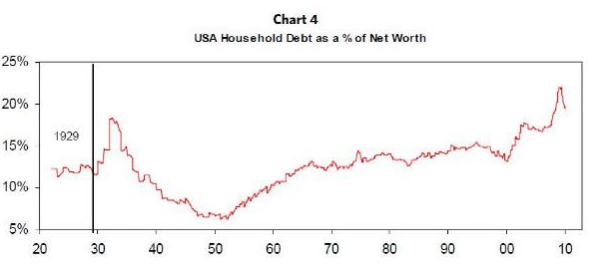

去杠桿過程中,經濟和信貸下滑的同時,債務負擔會上升(chart 2、chart 3),圖中的垂直線是1929年。圖2顯示DEBT/GDPcong 1929年的160%上升到1933年的250%。圖3同樣可以看到,債務比率繼續上升,是由於收入更大的下降。Chart 4 顯示的是家庭部門的債務與凈財富的關系,可以看出由於股市的下行以及房地產價格的增加,目前家庭部門杠杠比率目前已經非常高,與30年代大蕭條時期類似。

前面提到過,在基於信貸的貨幣體系利率,經濟的擴張依賴於借款能力的上升。借貸發生的條件是:a) 在減輕稅收和通脹的影響下,貸方能夠獲取比貸出去更多的回報 b)貸方能夠把債券兌換貨幣。在去杠桿過程中,這兩個條件都不能得到滿足。

衰退時(recessions),可以通過降低利率和創造更多的貨幣來解決債務收入不平衡,換句話說,貨幣政策有效時,這種不平衡可以通過降低足夠的信貸成本來糾正:1)減輕債務負擔 2)激發經濟活力 3)產生財富效應。但是在去杠桿過程中,貨幣政策實現不了這樣的目的,失去了創造信用的功效。利率接近於0,沒有下降空間;信貸難以增加,因為債務人已經過度負債。在通脹性蕭條中(inflationary deleveragings,通過印鈔票方式)過程中,信貸也不能增加的原因是:投資者擔心他們以後獲得的償還貶值,貨幣兌換成了其他貨幣以及流向了抗通脹的領域。

為了緩和這種不平衡,政府不可避免的需要做:1)創造動力、鼓勵信貸的產生 2)減輕債務人償付 3)印發更多貨幣購買商品、服務和金融資產(最重要的方式)。央行印發貨幣購買金融資產體現在資產負債表中資產擴張,政府支出增加,財政赤字明顯。接下來三張圖 可以說明。

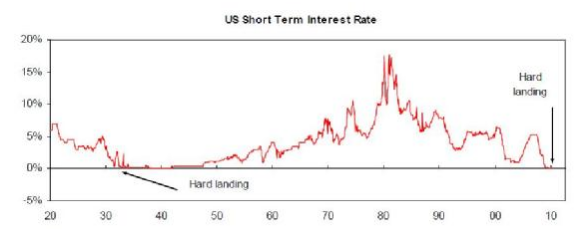

如圖所示,1930/32和 2007/08年,短期利率接近0:

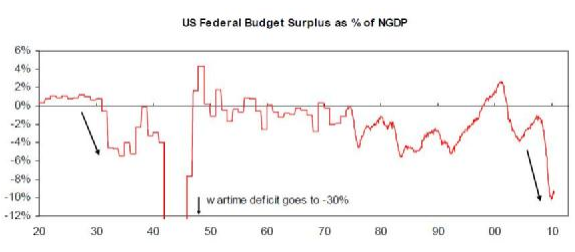

聯邦政府印發貨幣增加:

財政赤字增加:

你可以通過這三個現象來判斷經濟是否處於去杠桿化過程中。

通常情況下,政府組合拳性的政策的推出經常不能夠扭轉去杠桿化的過程,但是確實可以在熊市時引起階段性的反彈,並刺激經濟的活力。例如,在大蕭條時期,就有過六波反彈行情,反彈幅度在21%至48%不等。這些反彈都是由於政府大力度的給經濟吃猛藥,以對抗去杠桿帶來的經濟下行。債務與收入的不平衡的打破,最終還是需要回到借貸雙方信心的恢複上來,只有借貸雙方都認為對自己有好處才會產生新的信貸刺激需求、經濟回到正常的資本運作軌道上來,這過程中,政府發行貨幣或者債務貨幣化起著重要作用,來對抗在去杠桿過程中的消費支出不夠、債務負擔過重。當債務收入的不平衡朝著好的方向發展、消費支出開始增加以及債務貨幣化充分,那麽經濟則走上轉好的軌道。在美國,去杠桿化的過程發生開始與1930s,1933-37年左右。

很多人錯誤地認為問題出現在心理層面,投資者由於恐慌將投資轉向更加安全的資產類別,於是解決問題的方案就是引誘他們。這種邏輯錯在兩方面:首先,跟大眾普遍認識相反,去杠桿過程並不是心理驅動,而是由於信貸,貨幣,商品和服務的供需發生變化。難道我們一覺醒來,所有痛苦的記憶就都忘卻,收入一下子多了,債務缺口堵上了,政府也不用在救與不救之間徘徊了麽?不是這樣的。如果央行希望用更多的貨幣緩解錢的缺口,只會使債權方擔心錢更貶值,解決不了放貸意願低和償債能力差的問題。其次,不能說同樣數量的錢從不安全轉向安全,不存在這種路徑轉換。很多人心目中的“錢”其實不是貨幣,而是信貸,而信貸是可以就這樣“消失的”。我今天刷一下信用卡,產生了信貸的資產和負債,你說這些錢是從哪里來的?沒有源頭。如果我是商店店主,有理由相信消費者不會償還信用卡公司,信用卡公司也不會跟我結清帳,壓根就沒有所謂的“資產”。

正如上面所說,去杠桿化過程中,所謂擁有的財產經常根本就不存在,當投資者希望把他們的投資性資產轉化成貨幣時,如果轉化過程遇阻(即流動性問題),那麽會引起恐慌性的拋售,因此資產價格下降,導致收入不足以滿足需求,特別是實體企業中,很多企業對短期借款依賴性大,就產生了嚴重的資金缺口,導致企業運行遇到大的問題。這種情況下,政府就被迫決定是發行大量貨幣還是增加政府支出讓財政赤字加大,現實中,這兩種措施都會不同程度的實施,至於這個過程中是通脹性的還是通縮性的,取決於央行創造出來的信貸是否能夠對抗信貸的萎縮。

為了能夠有更好的發揮貨幣發行權,政府顯然青睞於法定貨幣體系而不是基於商品的貨幣體系。央行希望提供更多的貨幣和信貸,因此經常往往貸款抵押的條件就降低,借款給一些重要的銀行,有必要的話向實體的部門放款。

央行的寬松貨幣政策加上投資者青睞風險更低的資產,導致短期的政府債券利率降低,而利率期限結構曲線變陡、風險溢價水平更高。那些沒有得到信貸支援的私人部門依然不能彌補資金缺口,還是債務不能按期償還導致債務違約、甚至走向破產。

在蕭條時期,信貸萎縮、大部分人失業,儲蓄不足,因此需要獲得支援。政府除了需要不僅貨幣去支持信貸系統,還需要去救助處於財務困境的私人部門,而私人部門由於消費支出削減,政府還需要花錢去彌補私人部門的消費。這個時候,政府的稅收降低,導致政府財政赤字更加嚴重,盡管短期政府債券由於安全性相對較高獲得投資者青睞,但是政府還是沒有足夠的貨幣去彌補資金的不足。這樣的結果就是,政府再一次被迫決定印發貨幣或者與私人部門去競爭有限的貨幣量而導致極端的貨幣緊縮。

在這種去杠桿過程中,采用法定貨幣體系相對於基於商品的貨幣體系,政府的財政赤字會更嚴重,貨幣政策也會更寬松,但事實上基於商品的貨幣體系最後還是發行了更多的貨幣,要麽是放棄了這種貨幣體系轉為法定貨幣體系,要麽是提高了商品的價格以獲取更多的貨幣,變相的發行更多貨幣。政府通過多發的貨幣購買政府債務或者公司等非政府資產,也就是政府通過發行貨幣來對抗信貸萎縮。發行貨幣的速度很快,但同時信貸還在萎縮,實際經濟也在下行,也就是貨幣乘數或者貨幣流動速度實際上是萎縮的。如果貨幣的發行足夠的多引起貨幣貶值,實際利率下降那麽會驅使投資者從金融資產轉向抗通脹資產,這時候貨幣持有者可能把貨幣轉移到國外,短期政府債券也不再是一個安全的投資選擇。

政府缺錢,而財富和收入又集中在少數人手中,所以政府自然會向富人征收更多的稅。在去杠桿過程中,有一部分人會非常遭人恨,他們就是在危機前繁榮階段大撈一筆的人,那些在金融領域制造債務的人,特別是將自己的財富建立在別人利益受損基礎上的人(做空)。窮人和富人之前關系會異常緊張,輿論(導致政策)會從右轉向左。不是有句話說道:“經濟繁榮,大家都講資本主義;泡沫破滅,人人都講社會主義”。不管借由何種原因,富人的稅率會被大幅提高,通常最行之有效的方式是提高收入和消費稅,這也是提高財政稅收好辦法。但這種做法收效甚微,理由一,這樣的財富通常都是非流動型資產,即便是流動性強的金融資產,迫使納稅人賣出流動性強資產用來繳稅,並不利於資本增加。理由二,由於個人收入和資本收入銳減,多收取的稅收遠遠不夠。

但富人還是會經歷真實財富的“損失”(組合資產價值降低,高稅率,通脹等等),於是他們會變得異常保守,甚至會將財富轉移到境外(可能引起匯率走低),或者各種方式避稅,或者投資流動性強且對信貸評級依賴較低的品種。

債務國為了保護就業,通常會采取保護主義的政策,青睞貨幣貶值,但保護主義會削弱經濟活力,貨幣貶值更是滋生資本出逃現象。

當貨幣離開本國時,央行又一次面臨選擇:印鈔會導致貨幣貶值,不印會導致貨幣緊縮。最終他們還是不得不選擇印鈔。貨幣貶值對於政府來說可能是好事,一方面貨幣貶值刺激經濟增長(出口增加)緩和緊縮性的壓力,而經常赤字的國家就在資本外逃過程中(貨幣貶值、投資環境前景不樂觀)受傷害就會比較大。但美國情況不同,因為他們的債務是以自己國家貨幣計價,這樣會產生大量需求。但是畢竟債務是承諾要償還貨幣,而又沒有那麽多貨幣,所以通常會以三種方式結束:第一違約,做空的空間被完全擠壓。第二發行大量貨幣,足以緩解危機。第三償還債務量大幅減少(債權方放棄)。

在此階段最大的風險就是,由於貨幣走軟外加貨幣供應量加大,導致短期信用品種(甚至包括政府短期國債)被市場拋棄,不但沒有達到創造更多信貸的目的,反而出現資金湧入抗通脹資產,以及資產出逃。海外投資者面臨零利率和以該國貨幣存款資產回報為負的前景,而國內投資者也希望將存款轉為其他貨幣。此時投資者會加速出售金融資產,特別是債務資產,轉化為現金後購買抗通脹資產。同時盡可能地利用當地貨幣貸款。於是央行又一次面對加大印鈔的要求,要麽支持這種需求,要麽允許貨幣和信貸緊縮導致實際利率上升。此時,政府會建立外匯管控力圖阻止上述資本流動,甚至禁止持有黃金,偶爾還會出現價格和工資管控的措施,但所有這些都不利於問題的解決,而不過是經濟“扭曲”舉措而已。

去杠桿過程的確很可怕,很痛苦,甚至會引發貨幣戰,但這是自由市場自我修複的方式。換句話說,經過對失衡的基本面的改正,可以使經濟進入更加健康的狀態。通過破產或其他形式的債務重組,債務得到降低;通過降低成本等方式,企業的盈虧平衡點也被降低。金融資產價格降低,同時購買資產和償還債務的貨幣供應量增加(拜央行所賜),資本正常流動得以恢複。

去杠桿過程的終結采用的一系列組合:1)債務重組,減少債務 2)勒緊褲腰帶、減少支出 3)財富重新分配 4)債務貨幣化。 這個過程,企業通過削減成本盈虧平衡點降低,投資活動慢慢恢複,利率較低,因此經濟開始增長。

蕭條階段,經濟下行和信貸萎縮非常快,一般持續兩到三年,但是隨後變陷入漫長的恢複期,甚至需要十年才能恢複到之前的高點(因此稱之為“失去的十年”),而股票價格甚至需要更長的時間去會反複到之前的高點,因為風險溢價需要花費更長的時間恢複到之前的低點。在這個過程中,名義利率必須低於收入的名義增長,以減輕債務負擔,如果利率已經為0了而且還有處於通縮階段,央行就必須發行更多的貨幣來提高收入的名義增長。

綜上所述,這些周期都是由於人的本性和經濟系統的內在運行,每個人會更加的追各種的利益最大化,甚至比你想象的更加嚴重,因此經濟周期的運行邏輯、經濟機器怎麽運行也跟著發展變化。

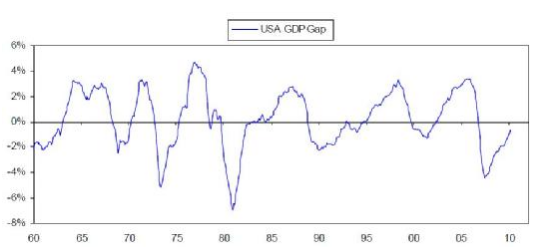

3) 短期債務周期

短期債務周期,也被稱為商業周期,主要由中央銀行的政策控制。主要是兩種狀況:a)因為經濟中的一些指標良好(用GDP缺口、資源可利用容量、失業率等指標衡量)使得通貨膨脹上升到不合適或者太高時,緊縮政策;b)當相反的狀況出現時,政策放松。美國自1960年以來的短期債務周期如下圖:

人們對這些周期的描述大同小異。這些周期中有六個階段:四個擴張階段和兩個衰退階段。

短期債務周期中的擴張階段:(更準確的理解是前兩個階段複蘇,後兩個階段擴張)

“早周期”階段(early-cycle)(通常持續5-6個季度)一般開始於,低利率和大量可獲得的信用使得對利率敏感的項目(例如,房地產和汽車)和零售銷售的需求好轉。前期存貨的清除結束和存貨重建的開始也給需求的好轉提供支持。這些需求的增加和生產的上升拉高平均周工作時間,就業率上升。通常,信用增長速度很快,經濟增長強盛(超過4%),通貨膨脹率低,消費增長旺盛,累計存貨的比率上升。由於高增長和低通脹使得低利率得以保持,美國的股票市場是最好的投資標的。而抗通脹資產(inflation hedge assets)和大宗商品是表現最差的投資標的。(關鍵詞:低通脹,需求增速快,補缺口)

“中周期”(mid-cycle)(平均持續3到4個季度),伴隨著經濟增速下降(大約2%),通貨膨脹率保持在低位,消費增長下降,累計存貨比例下降,利率逐漸不再下降。股票市場的上漲逐漸減慢甚至終止,而抗通脹資產的收益率下降減慢。(關鍵詞:低通脹,缺口逐漸補完,需求增速短暫放緩,醞釀下一階段產能擴張)

“晚周期”(last-cycle),通常開始於擴張階段的兩年半,具體取決於上一個衰退周期形成的經濟下滑的缺口的大小。在此刻,經濟增長上升到一個平穩的水平(大約3.5-4%),可利用資源容量約束出現。但是信用和需求的增長依然強勁。因此,通貨膨脹率開始趨勢向上,消費增速上揚,存貨水平也提高,利率上升。股票市場進入其上漲的最後一步,抗通脹資產成為表現最好的投資品種。(關鍵詞:補缺完成,產能擴張階段,需求旺盛,價格擡頭上漲)

“緊縮階段”(tightening phase)。在這一階段,實際通貨膨脹率和預期通貨膨脹率的加速上升推動著美聯儲轉變政策為約束。具體顯示為流動性的下降,利率水平上升,利率期限結構曲線變平甚至逆轉。這些轉變導致貨幣供給和信用增長下降,股票市場先於經濟下行之前下降。(關鍵詞:政策緊縮,抗通脹,產能擴張結束)

短期債務周期的衰退階段分為兩部分:

衰退前期:由於美聯儲維持緊縮的政策,經濟合同減少,一些經濟指表向下(GDP缺口、可利用資源和失業率等作為指標度量),股票價格下降,大宗商品和抗通脹資產價格下降,通貨膨脹率也下降。

衰退後期:由於通貨膨脹的擔心下降而衰退減緩增長的擔心上升,中央銀行寬松貨幣政策。因而,利率下降,盡管經濟還沒有開始恢複,更低的利率水平導致股市價格上升。相對的,大宗商品和抗通脹資產依然保持弱勢。更低的價格和更高的股市價格使得擴張階段的開始。

以上分析的周期中不同階段,我們給定了一個平均時間,但是正如文章開始時提到的需要考慮特殊事件的影響,而不是局限在時間上。例如,對於之前描述的的邏輯(擴張階段)在經濟中的缺口已經很大部分給消化前,通貨膨脹率通常並不會迅速上升,美聯儲也不會隨便緊縮政策,除非通貨膨脹迅速上升。衰退得越嚴重(產能缺口越大)經濟擴張持續時間越長。類似的,經濟周期各階段的運行使一系列事件的結果,而各階段時間的長短、進程又受一系列的外在事件(比如政策)的影響。比如:在經濟擴張周期中,與沒有政府貨幣政策的刺激相比,給予貨幣政策的刺激顯然要擴張得更快,另外,中國進入世界經濟、戰爭和自然災害等外生影響可以改變這些周期的進程。在此討論的是對經典模板的描述,並非對所有因素進行精確的進行描述。

限於篇幅,我們在此將不會進一步深入商業周期。

宏觀經濟運行的三大驅動之間的關系(the interaction of these three forces)

相比我們提出的模板,現實經濟複雜的多。我們把長債務周期(long wave)與短債務周期(或者商業周期 business cycle)結合起來,並且把這兩個周期加到生產率趨勢線里去理解,那麽我們比較好的理解資本系統的運作,並判斷我們所處的階段以及將會走向什麽階段。簡明起見,我們不詳細解釋,我們給出一個例子:

例子:下面的圖表展示自1919年以來每個周期,聯邦基礎利率的頂峰和低谷及其波動的幅度。這些利率的變化導致過去了90年的全部的衰退和擴張。圖表中顯示了15個向上的周期和15個向下的周期,但這些波動是圍繞著一個大的上升趨勢和一個大的下降趨勢。仔細看,從1932年9月低谷(利率為0%)到1981年5月頂峰(利率為19%),每一周期利率的低谷都比之前的周期的低谷高,頂峰也如此。所有利率上升和下降的周期都圍繞著這個長達50年的上升趨勢。然而,從1981年5月的聯邦基礎利率高達19%的頂峰直到2009年3月利率為0%的低谷,每一周期的低谷都比前一周期的低谷利率來的低,頂峰也如此。這些上升和下降周期圍繞著一個為期27年的下降趨勢。每一個利率下降的周期,利率的降低逐漸減少債務服務的支付額,降低通過信用購買的物品的價格,使得物品更加容易支付得起,推動資產價值的陡然向上(notch)(具有正的財富效應)。因此,盡管債務服務的支付額基本持平,但是相對於收入和貨幣,債務繼續上揚,直到利率達到0%不能繼續下去下降為止。此時政府必須印鈔和加大支出貨幣以補充私人部門的信貸減少和支出削減。

再次說明,簡明起見,在此對三大推動力的相互影響作用不進行更加深入的討論。正如文中開頭提到的,我寫下這篇文章的目的只是介紹我對宏觀經濟運行機制的一個簡單的想法(見解),你可以在此基礎上判斷取舍並吸收利用。、對於那些傾向於學習更多關於去杠桿化過程以及長期周期如何運作的人可以去看我前期的兩篇文章:“An In-depth Look at Deleveragings”和“Why Countries Succeed and Fail Economically”。

【轉載自撲克投資家(puoketrader)】