- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

王健林:中國房地產還能有兩位數增長

來源: http://wallstreetcn.com/node/214918

中國內地首富、大連萬達集團董事長王健林認為,中國內地房地產業火爆擴張的黃金時代可能結束,但還有兩位數增長的持續發展能力。

王健林日前接受CNBC采訪時表示,經過多年的飛速發展,中國內地的房產行業現在走到了“轉折點”,會供過於求。不過他又說:

“雖然不可能看到過去那種30%-40%的超速年增長,但我預計未來十年可能維持在10%這個穩定持續的增長水平。”

去年中國房地產銷售明顯下行,但本周公布的2015福布斯富豪榜顯示,王健林以242億美元凈值的個人資產超過馬雲,重奪中國內地首富桂冠。王健林排名全球第29位,馬雲的資產凈值為227億美元。去年12月中旬,彭博億萬富翁指數(TheBloombergBillionairesIndex)結果顯示,萬達商業地產是王健林凈資產的主要組成部分,彼時王健林的個人財富已增至248億美元,榮升僅次於馬雲和李嘉誠的亞洲第三富豪。

大連萬達正著力開發娛樂與旅遊設施。據上述CNBC采訪相關報道,王健林表示,願意打造多樣化的文化帝國,過去四年營業收入超出預期,很有信心會躋身全球市場五強,“我的目標是,到2020年營業收入超過160億美元。”

對於迪士尼等美國對手爭相進入中國娛樂業的挑戰,王健林說,相信自己的“秘密武器”可以幫助萬達應對激烈的競爭。萬達在全國有十多個大項目,至少在中國已經擊敗迪士尼和環球影業。除了在國內外開發主題公園,王健林提到,可持續的投資模式也能幫助萬達占上風。萬達可以用房產銷售的利潤給未來的項目提供資金,迪士尼和環球影業都沒有這樣的財力優勢。

在擴張海外方面,王健林提到,希望到2020年,萬達的海外營業收入可以占1000億美元目標總收入的五分之一。萬達全球擴張的最大計劃是在文娛產業,希望成為該領域的主力軍。他說:

“我們對文娛、傳媒、體育產業有濃厚興趣。在房地產方面,我們的目標只是在全球主要城市開設高檔酒店。”

以下可見CNBC采訪王健林的相關視頻。

(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)

優衣庫在中國逆勢擴張 業績為何兩位數增長?

來源: http://www.yicai.com/news/2015/04/4604655.html優衣庫在中國逆勢擴張 業績為何兩位數增長?

一財網 胡軍華 2015-04-10 16:37:00

擁有優衣庫品牌的迅銷集團最新財報顯示,於2015年財政年度上半年(2014年9月1日至2015年2月28日),該公司綜合收益總額為9496億日元,較上年度同期增長24.2%,母公司擁有人應占溢利總額為1047億日元(較上年度同期增長56.2%)。

2014年,中國的服裝上市公司虧損、轉行者比比皆是,好一點的也就是保住以前的地盤,優衣庫的業績卻還是好得有點讓人目瞪口呆。

擁有優衣庫品牌的迅銷集團最新財報顯示,於2015年財政年度上半年(2014年9月1日至2015年2月28日),該公司綜合收益總額為9496億日元,較上年度同期增長24.2%,母公司擁有人應占溢利總額為1047億日元(較上年度同期增長56.2%)。

優衣庫除了服裝,沒有其他收入來源。這家1984年就開出了第一家優衣庫門店的老牌公司,30年後,居然像新創業的公司一樣,業績仍然以兩位數迅猛增長,令人深思。

最近三年,中國為數不少的服裝品牌都在收縮銷售渠道,一年可能關閉幾百家門店,優衣庫在中國擺出的卻是完全逆向擴張的態勢。

2013年11月底,優衣庫在中國只有251家門店,中國臺灣有41間門店。

到了2014年8月,大中華地區(含中國內地、中國香港、中國臺灣)的優衣庫門店總數增至374間。不到一年的時間,優衣庫在大中華區增加了近100間門店。

還有一個值得指出的看點是,同一時期,優衣庫在日本以外的海外市場,總共只增加了187間門店,大中華區增加的數量占到了近一半。

按照迅銷的計劃,每年打算在中國、香港及臺灣開設約80至100家新門店,並在亞洲其他地區加快開設新門店腳步,來進一步擴大海外UNIQLO業務。

除了新開門店數量多,優衣庫門店的另一個突出特點是大。此前開業的上海南京西路優衣庫全球旗艦店達約3000平方米。業內人士對《第一財經日報》記者表示,銷售渠道的布局,要因人而異,有些跨國品牌比中國本土品牌更靈活。

2005年,優衣庫開始采取現行的“舍棄及構建”策略,以門店面積介乎1200平方米~3300平方米的大型門店取代較小、較舊的門店,日本優衣庫門店的銷售面積一般為800至1200平方米,中國市場也奉行類似的策略。

開在核心商圈的大店醒目,氣勢恢宏,可以掙足面子。不過,對於實力不濟的服裝品牌來說,開大店還想賺大錢並不現實,大店的背後出現虧損,強顏歡笑開大店的不少,優衣庫算個例外。

大店不只是提升優衣庫的品牌形象,而且直接拉動銷售。

截止2014年8月31日,優衣庫總的銷售面積達到約131萬平方米,同比增加了117.4%;每平方米銷售額(每年)為83.2萬日元,約合4.3萬元人民幣,同比增長了103.4%。

作為對比,國內某家服裝類上市公司,每年的收入只有1萬元/平方米左右,不及優衣庫的四分之一。

由於大中華地區的業績增長超出預期等因素的影響,2014年9月1日至2015年2月28日六個月期間,優衣庫海外業務收益及溢利增長均高於預期,其中收益大幅增長至3455億日元,較上年度同期增長48.9%,而經營溢利則升至428億日元,較上年度同期增長63.2%。

更多精彩內容

關註第一財經網微信號

58同城與趕集網合並背後:解讀兩位老大心聲

來源: http://newshtml.iheima.com/2015/0417/149639.html黑馬說:不是俺不明白,這世界變化快啊!前幾天還辟謠的事情,往往幾天後就成為現實。今天下午3點半,58同城創始人、黑馬導師姚勁波在朋友圈宣布:傳言往往是真的,58與趕集合並,一個啥都有的神奇平臺即將誕生。

從競爭死對手到握手言和的親兄弟,58和趕集用實際行動證明了什麽是“人間有愛”。當下的合並關口,兩位掌門人又作何感想?黑馬哥透過公開信的字里行間,試著做了一番解讀。

僅供參考,請勿與本人對號入座。

編輯 | 王冀

老大和老二打仗,老三老四死一片,之後老大老二再“在一起”,似乎已成為行業的慣常打法。這不,今天下午3點半,58同城創始人姚勁波在朋友圈宣布:傳言往往是真的,58與趕集合並,一個啥都有的神奇平臺即將誕生。

據已發布的公告,58同城將以現金加股票的方式獲得趕集網43.2%的股份(完全稀釋後),其中包含3400萬份普通股,(合1700萬份ADS)及4.122億現金。合並後58同城將持有趕集網43.2%的股份,兩家公司將保持品牌獨立性,網站及團隊均繼續保持獨立發展與運營。

合並既成事實,那麽二位老大各持何種心態?在此,黑馬哥就嘗試著來做一番解讀。

我們先看看姚勁波對此事的看法。

“趕集網有很高的品牌知名度及市場份額,同時也擁有一只素質高戰鬥能力強的高水平團隊。雙方此次戰略合作的基礎是建立在彼此擁有共同的願景,我們希望借助此次戰略合作實現雙方在成本、收入及戰略層面的協同效應。”

顯然,姚總對於此次合並還是充滿信心的。

幾乎同時,趕集網創始人楊浩湧也發了一封公開信闡明意圖。看得出來,他在寫或者口述這封信時帶了頗多情緒。他顯得輕松寫意又有些激昂。這封信說明了合並的理由、操作過程及意義。

簡單來說,為更好把握服務業O2O的機會,兩家公司選擇了合並。而且,這基本上是一次對等的合並。楊浩湧相信合並後的未來更美好。

全體趕集同學:

北京從黃沙漫天到今天的萬里晴空,中間只隔了一場狂風。

趕集就站在這場風口上。就在今天,為了這個風口,我們選擇了和老對手58同城合並,順便也結束了十年激戰。

那些不可能發生的事情之所以發生,是因為它們存在的前提條件發生了變化。我站在生活服務業020這個風口上,姚勁波也站在這個風口上。而且,這股風老有種想刮倒我們的架勢。雖然不可能將我們吹到,但也足以讓我們意識到,合在一起,才能更好駕馭它。

十年里,趕集與58在不斷的過招中,相互錘煉,迅速長大,形成了今天雙巨頭的格局,我們其實要感謝彼此,更要感謝過往的競爭。甚至可以說,沒有過去的競爭,就沒有兩家公司今天的規模。與此同時,我想大家也和我一樣,發現身邊很多本該屬於分類信息的機會,太多太多,雙方因為競爭而無暇顧及,這些機會在悄悄的流逝,非常的可惜。

我們感謝對方成就了彼此。過去這十年不容易。58同城與趕集網,彼此之間冷眼瞧過、正視過,眼睛里帶過反感,也存著欣賞。但在生活服務業O2O浪潮湧到我們腳邊時,我們發現彼此的距離影響了我們對於趨勢的判斷,以及對於機會的把握。

因此,合並對於趕集、58和整個行業,都是當下更好的決定:

1、 減少營銷成本——分類信息行業正在從純信息模式向服務和交易模式升級,持續的過度競爭顯然不利於雙方在招聘、汽車、房產和生活服務領域的深度布局,合並後,可以最大限度避免不必要的資源損耗;

2、擴大平臺優勢——在分類信息領域,新公司將成為行業內占據了絕對競爭優勢的大平臺。新公司將擁有國內絕大部分的藍領招聘和二手車流量,房產和生活服務頻道的流量也將成為行業絕對的老大;

3、資源優勢互補——趕集在招聘和汽車方面的優勢,與58在房產和生活服務領域的優勢相結合後,將會迅速產生協同效應。更重要的一點,在我們投資和孵化的創新領域,比如趕集好車,比如藍領招聘的下沈服務,大家會發現,我們將獲得兩倍的流量支持,成功的速度和概率將大大提高。

合並對於所有相關人士都是好消息。我們可以少花些純粹消耗性的錢。我們在一起,就可能不只是兩個中巨頭了。我們還是有些優勢資源可以互補的。

還有,合並給了大家一個更大的舞臺,我們期待著未來在分類信息的各個品類,看到大家更多的創新,公司也會提供更多的資源和激勵幫助每一個人實現自己的價值。

我們的未來會更美好。

趕集與58同城合並後,在資本層面,兩家將組成新的公司——58趕集有限公司。我與姚勁波將出任新公司的聯合CEO,並同時擔任聯席董事長。我和姚勁波共同向董事會匯報,並共同擁有新公司重大事項的決策權。

當然,我和姚勁波是平等的。

在新公司的業務層面,我和姚勁波將負責不同的板塊,以便將我們各自的優勢發揮到極致。新公司將采取雙品牌戰略,趕集與58保持獨立運營,各自的管理體系和員工體系基本保持不變。

但是,我和姚勁波會各有分工。對於大多數員工而言,你們的生活不會有太大變化。

在過去幾年,趕集在產品技術方面的創新推動了分類信息行業的良性發展。同時,趕集的渠道銷售模式也被證明了是分類信息領域最有效的模式。這些優勢都將在新公司中繼續得到發揮,新公司也將為全體同事提供更大的平臺,一起推動行業的變革。

過去趕集網走的路,是正確的路。我們會繼續走在正確的道路上,我們仍然會是變革者。

去除58同城的對外投資,兩家公司此次的合並將采用約5:5換股的形式進行,根據最新的股價,合並後新公司的市值將超過100億美元,並進入美股市場中國互聯網公司前五的序列。今後十年是屬於分類信息和O2O的十年,我希望各位趕集人繼續與我並肩戰鬥!

塵埃落定,新的征程剛剛開始,太多太多的機會在等著我們!

58同城和趕集網是平等的。雙方合並後,我們已經是中國互聯網公司前五啦!希望大家繼續跟我一起走下去。我們的前途真的是光明啊!

版權聲明:本文作者和陽、王方,編輯王冀,文章為原創,本刊版權所有,如需轉載請與zzyyanan聯系,未經授權,轉載必究。

兩位頂級天使徐小平和楊寧都投了小覓,防丟市場是下一片藍海?

來源: http://newshtml.iheima.com/2015/0518/149843.html黑馬說:在智能硬件領域,投資人觀望較多,真正投的特別少。因為相較於軟件,做硬件模式太重,周期太長,糾錯成本也太高。而近期,一款小小的防丟神器小覓TM,卻得到了中國最頂級的兩位天使投資人的青睞,天使輪融資千萬級別,它到底是何方神物?

小覓的創始人龐琳勇博士(Leo)告訴你,這是全球最薄最強大的防丟器。而正是這塊小小的防丟器,也許一個新的時代將被開啟。

龐琳勇稱自己是從來都是一個實打實的創客。從斯坦福畢業後,他創立過4家公司,參與1家公司的NASDAQ IPO,2家公司被收購。

第一次見到龐琳勇是在GMIC全球移動互聯網大會上,他作為圓桌的演講嘉賓,探討了智能硬件出海的問題。在他創立的輕客科技公司(Slightech),其產品小覓被定位為全球最薄最強大的防丟神器。

第二次深入接觸龐琳勇是對他做專訪。

他談話氣場十足,言語中讓人充分感受到矽谷和斯坦福的氣息;他很自信,超強的跨界能力讓他在自我展現中駕輕就熟;他在聊到自己的產品時,充滿著熱情,眼睛里全是光芒,興致所到處笑得很開心,那是一種發自內心的對自己孩子的暖暖的笑。

談到小覓,他興奮地稱,從未如此期待過一個產品,以前都是為別人做產品,這次的智能硬件創業終於是做一個自己想用的產品了!

日前,他正忙著小覓在京東眾籌和indiegogo的同時上線,從一開始,小覓的定位就是全球化產品,中美同時發售。

為什麽小覓在天使輪能同時被兩位頂級投資人看中?防丟器都未來可以應用到哪些場景?小覓與同類競品相比,到底有哪些核心優勢?未來的防丟市場空間有多大?輕客科技創始人龐琳勇博士接受創業家記者的獨家專訪,也許您從中能得到答案。

專訪記錄(略有刪減和調整):

相遇天使

記者:在智能硬件領域,投資人一般觀望比較多,真正去投比較少,這不像軟件,糾錯成本小,做能講講您如何拿到了兩位頂級天使的投資麽?這也算是爆點了。

龐琳勇:其實我也很意外。我去徐小平真格基金那邊也就不到三個小時,term sheet(投資協議)就簽了。想起來我都覺得很傳奇。其實我過去主要是見見我的斯坦福校友關愛之,想多認識一些斯坦福的校友。關愛之是斯坦福MBA畢業的,在真格做總經理。本來也就是吃個飯聊聊天,沒想到他們所有人都想聽我講講小覓這個產品,我就只好開講了,越講大家越興奮,大家看到我帶去的小覓樣品愛不釋手,講到一半我們就開始討論怎麽做小覓營銷了,就像一個team(團隊)似的。講完愛之就說咱們簽投資協議吧,我們就簽了。徐老師本來也投了很多斯坦福學生的創業,他覺得斯坦福學生創業的成功概率比較高。

記者:也就說,不光是產品,斯坦福本身就是一個背書。

龐琳勇:對,有這方面的原因。而我的經歷還很豐富,畢業後在矽谷呆了十幾年。我去的第一個公司屬於醫療儀器領域,有三千多人,一年內我做了好幾個新產品,申請了十四項專利,離開的時候我是公司當季申請專利最多的人。第二個公司我去的時候大概六十多人,四個月後在納斯達克上市,團隊很快從六十人漲到兩百多人,市值二十億美金。後來我作為聯合創始人的公司,經過兩次收購,最後全部賣掉了。中間還做過網絡遊戲和平板定制。大小公司,納斯達克上市,收購,跨行業跨界,經歷得多了,現在做起公司來也算是得心應手。

楊寧當時投資我們團隊,也是因為看中我做智能硬件所需要的跨界的才能。現在做小覓防丟器,真是有一種感覺----屬於我的時代到了。

核心技術

記者:就防丟來說,市場上已經有哪些比較好的產品呢?

龐琳勇:美國一家叫tile的防丟器,很有名,當然國內也有很多山寨廠家做了跟tile長得一模一樣的東西。我有試過tile,做得還不錯,但仍覺得有很多需要改進的地方。

記者:比如呢?

龐琳勇:tile有好幾個問題,一個是很厚,足足8毫米,放在錢包都鼓出來了。再一個,它的按鍵體驗不好。另外,他們的電池不能更換,用了一年差不多沒電後,只能買新的,有點浪費。

記者:那您在做小覓時,都有什麽樣的思考?在哪些地方做了改進呢?

龐琳勇;我們一直在想,到底什麽樣的防丟器才是真正著力在“防”上,而不是說丟了才來找。那麽第一個就要解決藍牙信號的問題。市場上很多同類產品的藍牙非常不穩定。

第二個,小覓的應用場景大致會包括鑰匙、錢包、行李、護照、小孩、寵物等,因此小覓在設計上就必須考慮到所有場景的適用性。比如,我們在小覓上設計了一個小孔,這樣就能掛在鑰匙或者包包上;小覓只有3.5毫米厚,算得上全球最薄防丟器,這樣就方便放在錢包里;背面設計成平的,可以方便地貼到筆記本、自行車或者狗的項圈上,也可以逢到小孩衣服上,或者放到鞋墊下面。

另外,考慮到不浪費,小覓的電池是可以更換的。為了不讓小偷方便拆卸電池,又得花心思去設計電池蓋。

記者:這其中哪些是小覓的核心技術呢?

龐琳勇:第一個是它的厚度很薄。

小覓的外殼采用不銹鋼材料,這樣的好處是強度足夠,還能做得很薄。

另外,芯片、電路板、電池也得特別薄,並且考慮如何攤平,如何放置,所有的都有賴設計。

第二個就是天線。

小覓的外殼其實就是天線。金屬外殼做天線非常難,要做很多的建模做各種各樣的仿真,要看它在各種情況下匹配相應的東西,是一個很複雜又很困難的研發過程。

我們這個天線能力可以將藍牙的搜素範圍增至50米,基本上是藍牙的極限了。

為此,我們申請了外形的設計專利,以避免山寨抄襲。雖然小覓的內部結構被拆開後很容易模仿,但外形上不能套用小覓的外形。如果換一個外形,又會掉入一個更大的坑,天線會出問題。這樣就形成了我們的一個技術壁壘。

防丟前景

記者:怎麽看待防丟這塊市場呢?

龐琳勇:之前有個統計,平均每個人一年因為丟東西造成的直接和間接經濟損失大概有八十多美金。防丟器絕對是一個剛需,而且一個人不止需要一個,錢包、鑰匙、電腦、行李,小孩,寵物、手機本身等,每個人至少需要四五個,這絕對是一個巨大的市場。

最早我們準備做手環,楊寧不看好,覺得即使做到極致,這個市場也很難出頭,因為做的人實在是太多了。但當我們把註意力轉為防丟時,他就很興奮,覺得這是一個潛在的大市場。當然這個市場還不成熟,需要培養用戶。現在大部分人知道手環,但不知道什麽叫防丟器。正因為如此,機會巨大。

記者:中美兩個市場對小覓有著怎樣不同的機會呢?

龐琳勇:從品牌角度來看,美國的防丟市場已經出現了tile這樣的知名品牌,做得不錯,市場也打開了。而中國還沒有一個知名的品牌出來,我們希望做這一塊的領導者。所以中國的品牌機會很大。

從價格來看,小覓的價位對於美國家庭來說都不需要考慮就可以買。而在中國,一般的白領可能不會考慮,但要廣泛推廣的話,價格承受力上還是需要考慮的。

創業初心

記者:您怎麽看您這次的創業?

龐琳勇:現在這個時代特別是這一兩年,確實人類歷史上最好的時代,它有這麽幾個特點:第一個,手機已經變成非常強大的可移動的計算中心,有GPS定位,各種傳感器和通訊功能。第二個,半導體芯片、藍牙芯片、各種傳感器越做越小,越來越便宜,也越來越強大了。有了這個基礎,你就可以重新定義很多的你的生活中所需要的東西。現在是做智能硬件最好的時代。

另外,由於長期在中美兩地跑,能將中國的制造和美國的前沿趨勢結合起來,加上早前的跨界和經驗,能把這個事很好地做起來。如果說以前只有矽谷的公司才是世界性的公司;那麽現在可以說是新硬件時代,只有橫跨中美的公司才更有可能成為世界性的公司。

對於小覓,我覺得這個是可以讓我下輩子都可以一直做的事情,這東西是我喜歡的,我想做一些自己覺得自己都有用的東西,不止是做軟件給那些大公司。做自己最快樂的事情特別容易堅持下去,我就是一個創客,我覺得我的時代到了。

周五,谷歌股票每股股價達到創紀錄的699.62美元,單日暴漲了16.26%;市值增加669億美元,創造了新的單日市值增長世界紀錄。

截至周五(7月17日)收盤時,谷歌A類股每股股價達到創紀錄的699.62美元,暴漲了16.26%,創造了華爾街又一個神話。這也是2008年4月份以來,谷歌股價單日漲幅最大的一天。這種增長促使谷歌市值增加650億美元,達到4780億元。

有望成世界上市值第二高的公司

谷歌A類股股價周五在盤中交易中最高上漲101.22美元,觸及703美元的新高,較周四的收盤價上漲17%,創下自2008年4月18日以來的單日最大漲幅,也是歷史上第三大漲幅。這一新高輕松超越了谷歌此前在2014年2月創下的615.03美元的峰值。

谷歌單日市值增長也創造了新的世界紀錄。2012年4月25日,蘋果單日市值增加了460億美元。2000年4月17日,思科單日市值增加661億美元。現在,谷歌市值增長甚至超過標準普爾500強中400多家公司的總體價值,包括Caterpillar(市值500億美元)、福特(市值580億美元)以及Netflix(490億美元)。

摩根大通集團、美國市場研究公司BersteinResearch、野村綜合研究所(Nomura Research)、美國投行Jefferies以及投行Evercore等至少5家金融機構認為,谷歌股票將會繼續走高。谷歌盈利與銷量都大大超過華爾街預期,他們甚至將今後12個月谷歌股票的目標價格提高至800美元。屆時,谷歌市值將達到5470億美元。這意味著谷歌將成為世界上市值第二高的公司,僅次於蘋果(當前市值7400億美元)。

摩根大通集團分析師道格·安穆斯(Doug Anmuth)稱:“在過去很長時間里,谷歌都已經未曾出現過類似喜人局面。”許多銀行都已經將谷歌股票目標價格提升至700美元以上:德意誌銀行將谷歌股票目標價格從625美元提高至780美元,富國銀行從760美元提高至780美元,RBC Capital從640美元提高至750美元,Pacific Crest從675美元提高至745美元,Raymond James和Cantor Fitzgerald都從625美元提高至720美元。BMO Capital Markets是周五唯一將谷歌股票評級提升至“買入”的機構,但大多數分析師此前已經將谷歌股票評級提升至相當於“買入”級別。

依然有少數銀行認為谷歌股票的目標價格不會漲至700美元,包括投行摩根士丹利、高盛、UBS、巴克萊銀行等,他們分別將谷歌股票目標股價提高至620美元、660美元、670美元以及675美元。谷歌股價周四收盤價601.78美元,這些銀行預測的目標價格代表谷歌股價小幅上漲。40位分析師平均預測的谷歌股票目標價格為711.62美元。

從付費點擊率增長角度來看,最近這個季度谷歌實現了逆轉,其付費點擊率的年增長率超過18%,而非此前預測的14%。野村證券分析師安東尼·迪克來蒙蒂(Anthony DiClemente)說,谷歌這個季度的業績表現駁斥了有關谷歌的許多負面預測,包括其桌面搜索正在下降,開支增長正超過營收增長速度,YouTube增長停滯不前等。實際上,YouTube上視頻瀏覽時間的年增長率高達60%,並且正向移動領域擴張。

分析師們為谷歌新任首席財務官露絲·波拉特(Ruth Porat) 喝彩,她主張削減開支,增加資本回報率。據說這些主張幫助谷歌兌現承諾,即提高利潤和股東分紅等。

但是也有對谷歌發展前景不太樂觀預測,高盛分析師海瑟·貝利尼(Heather Bellini)強調谷歌的“中性”評級,指出其每點擊成本下降了11%,這比此前預計的下降幅度更大。

收入增加、開支縮減提升業績

刺激Google股價飆升的原因是最新一季度財報。今年4月~6月,Google的收入比去年同期增長11%至177.3億美元,利潤增長18%至39.3億美元。對Google這個規模的公司來說,保持兩位數的增長很了不起。

不過和以往不同的是,Google的利潤增長並不完全來自收入的提升,也仰賴於Google公司對開支的縮減。

“開支減少的部分是因為支出管理變得更有規矩了。此外法務開支相比去年也有所減少。”在財報發布後的電話會議上,5月剛上任的GoogleCFORuthPorat對分析師解釋說。

“規矩(Discipline)”是過去兩季度財報中頻頻出現的詞。當Google的CFO談到開支更有規矩的時候,意味著公司內的項目不再那麽自由了。最直觀的一個例子是,過去3個季度里,Google招聘人數逐季遞減。這是金融危機之後的第一次。

根據《華爾街日報》本月早些時候的一篇報道,現在Google內部團隊招人,必須提交計劃,說明額外增加的人手將如何幫助團隊實現商業目標,比如收入和用戶數量。

據媒體報道,今年第一季度,谷歌的新招聘員工為1819人,而員工總數為55419人。這是自2013年第四季度以來谷歌員工增長最少的一個季度。去年,谷歌平均每季度新招聘員工2435人。

多年來,Google內部團隊都享受著微軟、思科等傳統競爭對手難以企及的自由,每個Google團隊每年都默認自己可以招納新人。除去招人以外,員工出差、參加活動的審批也變得更為嚴格。

這些規矩放在其它公司都是非常常規的流程。通過縮減開支提高利潤率,每季度財報發布時打敗華爾街分析師的預期是大多數上市公司都會做的事。

但Google不是大多數公司。這家公司曾經宣稱自己不是一個常規的公司,也不會變成一個常規的公司,它的上市歷程被認為是極速崛起的科技業對華爾街的挑戰。只是過去4年里,它開始越來越常規了。

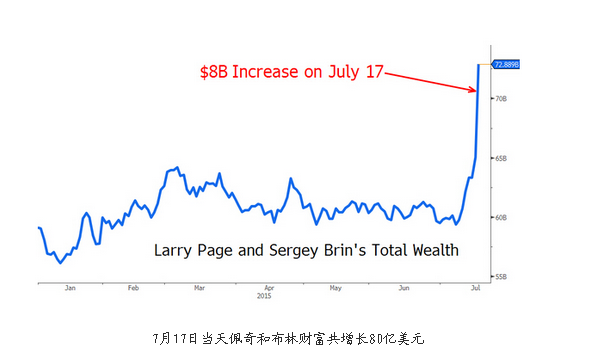

谷歌兩位聯合創始人一天賺80億美元

對於谷歌股東們來說,這絕對是個好消息,特別是谷歌兩位聯合創始人拉里·佩奇(Larry Page)與謝爾蓋·布林(Sergey Brin),他們當天每人財富大約增加了40億美元。

據彭博社統計,進入2015年以來,佩奇和布林的財富已經增加了20%,相當於每人賺了70億美元。《福布斯》雜誌估計,佩奇的個人凈資產約為357億美元,布林則為350億美元。

谷歌董事長埃里克·施密特(Eric Schmidt)持有公司1.3%的股份,由於周五股價暴漲,他在當天凈賺18億美元。《福布斯》雜誌估計,施密特的個人凈資產達到104億美元。

(每經網綜合自騰訊科技、好奇心日報、鳳凰科技)

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

名人對談》兩位在地饕客的「夜市學堂」逢甲大學副董vs.春水堂創辦人 小吃要演化 才有出路

2015-07-20 TWM|

撰文•許秀惠、林麗娟 編按:高承恕,逢甲大學執行副董事長、社會學知名學者,曾深入台灣中小企業田野調查研究,更是「行動派」的饕客美食家;劉漢介,春水堂、茶湯會創辦人,泡沫紅茶的發明人,首創把粉圓加進冰紅茶,讓珍珠奶茶一躍成為街頭巷尾到處可見的小吃代表。 這兩個人是舊識知交,高承恕還是劉漢介在逢甲大學EMBA的老師,應《今周刊》邀請,首次同桌對談,主題是從逢甲小吃談美食與創新。高承恕從逢甲夜市的緣 起、生命力談起,劉漢介觸及小吃的創新與品牌營造。在他們眼中,小吃在夜市,尤其在以創新善變著稱的逢甲夜市,該如何找到自己存續法則呢?以下為對談精采 摘要︰小吃≠美食 小吃要如何升級為美食? 高承恕(以下簡稱高):我們先來了解逢甲商圈的誕生背景。一九六三年,先父、逢甲創辦人高人言把逢甲工商學院(一九八○年改制為大學)從北屯觀音山搬遷到 現址,當時外圍都還是農田,校園光禿一片,只有黃沙走石,現在看到的綠蔭大樹,每一棵都是我們種出來的,兩萬多名師生每天求學上課總得吃喝,於是小吃攤有 了生意的契機,日子久了,夜市和周邊商圈才慢慢地應運而生。 有外地朋友來訪,想就近解決一餐,我總先言明附近只有小吃攤店,尤其夏天時,得不怕熱、不嫌髒、願意擠一擠和等一等,才能安於夜市食味,夜市的開始就是這樣,是為了生存,是謀生、圖一口飯的。 但是夜市、小吃有生命週期,小吃攤也會希望長久經營,當經營者不只是看到眼前生意熱絡,而開始思考「What is next?」他才有可能突破瓶頸,蛻變、升級,這不是擴充規模而已,而是思考企業化或傳承。 劉漢介(以下簡稱劉):做小吃攤的人,大多心裡想的是「今天可以賣幾個?」不會去想帶給顧客滿足感、幸福感。大多數的小吃門檻低,容易被取代,能夠做得久的,背後都是有「工夫」的。 譬如拉麵,麵誰不會煮?但是日本的拉麵可以賣到全世界,為什麼?因為它有麵條、湯頭、材料各環節的工夫,它的美味組合複雜,不易被破解;又如綠豆湯,它的 本質簡單,門檻低,只能是路邊小吃,難以靠單品做成企業。小吃能晉級為長久經營的美食,通常具有深度的美味組合,加上消費者對店家品牌的信賴關係。 最早的小吃攤,是引車賣漿,是游牧民族,哪裡有市集就去哪裡,等到要定居,就要想如何「生根」的問題,思索如何向上演化,擁有店、定點,某個程度就是一種進化。 高:沒錯,小吃一開始多是流動攤販,追逐人潮而趕集,欠缺長遠打算,這十多年來,逢甲夜市穩定下來,攤變為店,店面串連為商店街,大店進駐,拓展為大商圈,小吃與店家都經歷從「求生存」到「過生活」,開始思考如何長遠經營,這正是演化的結果。 創意能賣錢 小吃該如何創新? 劉:一九八三年的夏天,我坐在日本大阪的咖啡廳點飲料,發現他們賣冰咖啡卻沒賣冰茶,但紅茶加糖是好喝的,我於是想,為什麼不來做冰茶呢?早在一千年前, 蘇軾的孫子蘇籀就把蜜和冰加入茶湯,現代的台灣人不知道茶加了糖會變好喝,我洞悉了這層美味關係,這就是我的創新點子。 我用調酒專用的雪克器,把壺泡的原汁紅茶加上冰塊放進去搖晃、激撞後,再加入特製紅糖提味,推出了泡沫紅茶,接著又調出檸檬紅茶、百香紅茶、茉莉花茶,讓 泡沫冷飲風行開來;後來,店長林秀慧又把粉圓加上奶茶,這項創意風靡了年輕人,也成就了一門好生意,本來是茶行附屬賣茶的小店,造就了春水堂日後的發展。 春水堂賣的是茶湯,賺的是五感財、文化財,希望顧客在喝到茶湯時除了鼻、眼感受以外,在視覺、聽覺等五感上也得到滿足,讓心來感受到幸福。我們顛覆傳統工 夫茶飲,開創出冷飲茶市場,仍處處保留文化的根本和精華,追求「五感調和」的茶飲美學與趣味,喝茶,就是享受一份幸福感。 高:也許,可以用我在比利時布魯塞爾的中心廣場所見所聞做例子,偌大的廣場全是吃吃喝喝的小吃和店面,但它真是美,賞心悅目的遮陽傘座位,舉目觸及的花卉 盆栽,其中不乏百年老店,遊客來到這裡,不但有高層次的美感印象,心情自然不會窘迫煩躁,美食享受更是從容且滿足;發展商圈特色,也許要加入這類的思考。 逢甲夜市是極富生命力的,非常具有庶民特色,眼前還會有一段好光景,但每個夜市一樣也會面臨生命週期,花無百日紅,如何讓它的生命力「生根」,絕不是量的擴大而已 。 以小吃為核心的商圈 如何長久經營? 高:我喜歡飲食要有點留白的美感,擁擠紛雜的夜市是很方便,卻讓人覺得難以全然放鬆,逢甲大學和逢甲商圈是共好的生活圈了,所以我們努力促成商圈來結合物 聯網,朝智慧商圈發展,目前商圈初步做到人車分流、動線,有較多座位、停車位提供給顧客,讓遊客得到清楚實用的店家資訊指引。 逢甲大學也正跟手機系統商合作,希望設計一種行銷模式,讓消費行為更便利。當小吃業者同樣能賺到業績,卻不必窮於應付擁擠排隊的人潮,我想他會有時間和空間去思索如何打造美食的厚度。 劉:小吃不演化,生命週期就容易縮短或結束,工作團隊也會枯萎,夜市提供的是一種「體驗經濟」,尤其飲食必須親自體驗,無法取代,味覺的本能會告訴你好不好吃,對環境、氣氛有什麼感受,這是騙不了人的。 追求商圈發展 逢甲未來會如何演化? 高:台中市的發展重心,正從東往西移動,這勢必帶來「質變」,周邊環境、生活條件都會跟著演化,逢甲夜市的發展,也會放在這個脈絡裡來觀察。 台灣夜市的特色一向多元,有來自大江南北的飲食匯集,比起香港大排檔的相對一元,面貌更豐富,夜市小吃能帶給人快樂,但我期望得更深,不單單是消費者體驗 了某種小吃之後,說一句「好吃」;或不管吃什麼,總只是用「彈牙」形容,而是能往傳統走,向歷史學,去尋找源頭與傳承的所在,創新往往是從傳統裡找,漢介 的泡沫紅茶就是如此,讓飲食有厚度,現在的吃,厚度不見了,那就可惜了。 劉:但是當引車賣漿者開始採行店鋪式的經營時,若不再擔心房租飆漲、地點異動,才會有長治久安的籌畫。我曾有一家店三年賠一千萬元的經驗,我是寧可賺慢錢的,但是要賺慢錢或是賺快錢,經營者得自行想清楚。 高:有一點很重要,歡迎優質的投資案進到逢甲商圈,但真心希望不要把土地、房價炒到變成天價,這樣,美食攤店、一般店家很難撐得下去。如果讓創業變得困難,商圈的美好也會很難維持下去。 夜市是一種「體驗經濟」,帶給顧客幸福感,就是王道。 春水堂創辦人 劉漢介 經營者開始思考「What is next?」夜市小吃就能蛻變得更有厚度。 逢甲大學副董 高承恕 同場加映 步出逢甲,高承恕的西屯獵食區高承恕自年輕時期就在報章雜誌撰寫美食專欄文章,寫一手美食之餘,也能進得廚房,端出拿手絕活牛肉麵。步出校園,他偏愛小館子,離逢甲大學很近的西屯區就是他的重點「獵食區」。 高承恕愛吃牛肉麵,「可口牛肉麵館」便是他常祭五臟廟的選項,半筋半肉紅燒麵,大塊腱子肉鎖住肉汁精華,再搭一盤恆春特產青龍小辣椒,風味絕佳;有時,他則往「洛陽味牛肉麵館」報到,這裡的牛肉軟嫩,滷花生浸潤得入味透亮,或是來碗點綴小白菜碎的剁肉麵,滋味清爽。 吃完牛肉麵,有空時他會拐到春水堂,來一杯泡沫紅茶,沖淡葷肉膩味,或者喝杯文人茶,藉著欣賞茶湯的香醇沉澱心情。 「懿文餐廳」是家傳承40年歷史的台菜館,一道香酥鴨,炒花椒、八角、沙薑醃抹整隻鴨子,蒸後再炸,手工繁複,皮脆肉香。高承恕呼朋引伴找李濤、胡志強一起大快朵頤,再搭櫻花蝦炒飯、西瓜綿煮海鱸湯,賓主盡歡。 「就算一碗麵,也可以精緻地做、愉悅地吃,因為我們是在經營生活。」下次,何妨隨著高承恕的足跡,印證美食的箇中旨趣。 可口牛肉麵 地址:台中市西屯區大墩路911號電話:(04)2329-9789 懿文餐廳 地址:台中市西屯區華美西街二段401號電話:(04)2299-1230 洛陽味 地址:台中市西屯區惠中路34-1號電話:(04)2311-8436 春水堂 地址:台中市西屯區朝馬三街12號電話:(04)2254-9779 |

||||||

紐約前市長、兩位前財長爭設清算業務下台親中?美國三巨頭搶推人民幣

2015-12-14 TCW|

人民幣交易遍地開花,交易中心潛力股倫敦有貨幣互換協議在前,又有全球四成外匯交易沃土,紐約推人民幣交易恐難與其競爭。 什麼生意值得紐約前市長、 兩個前美國財政部長、前 證管會主席一起推廣?答案是人民幣交易。日前紐約前市長彭博(Michael Bloomberg),聯合鮑爾森(Hank PaulSon》、蓋特納(Timothy Geithner)兩位卸任財政部長,以及前證管會主席夏皮洛(Mary Schapiro),共同成立了「人民幣在美國交易及清算」(U.S.RMB trading and Clearing)工作組。 但這些財經巨頭想在美國推廣人民幣交易,恐怕不簡單。 目前人民幣交易有境外(又稱「離岸」,C N H)和境內(又稱「在岸」 ,C N Y) 之分,中國境外人士想用人民幣,須透過海外的人民幣清算銀行,按離岸匯價進行交易。 這些海外清算銀行都是須經中國官方批准的特許行業,由四大國有銀行包攬。 早在二〇〇四年,香港就已開設全球第一個境外人民幣清算業務,至今它仍是境外人民幣交易龍頭:據彭博引述國際清算銀行的數據,香港一天人民幣交易金額五百 億美元,倫敦(二百四十億美元)還不到其一半。在中國過去的「十二五」規畫裡,香港也是官方唯一指明的離岸人民幣業務中心。

增加投資、省交易費 倫敦潛力大,紐約才起步不過受限於時區,香港的人民幣清算業務,無法讓歐洲客戶及時交易。雖然二〇一二年 香港已將人民幣即 時支付交易業務, 延長到晚上十一點 半,但對北美或其他時區客戶,仍無法當天即時支付。

這就是人民幣清算

銀行近來在各國「遍

地開花」的原因(見 第五十二頁表)。 對其他國家來說, 設立人民幣清算銀 行至少有兩個好處, 一是帶來更多投 資與就業。如二〇 一三年人民幣清算 銀行在新加坡設立,清算金額從當年下半年不到人民幣三兆元,成長到二〇一五年前三季逾四十七兆元,如今新加坡是全球第二大境外人民幣交易中心。 另一例是倫敦:當地成立人民幣清算銀行後,全球市值最高的貨幣交易經紀商毅匯聯業(I C A P)旗下交易平台EBS Brokertec,去年也成立全天運作的人民幣交易團隊。 二是節省交易費用。若一國沒有人民幣清算銀行,該國企業想用人民幣交易,只能透過別國,或把手上貨幣轉成美元,再轉成人民幣,這些都提高企業的交易費用。

據二〇一五年三月《華 爾街日報》數據,加拿大 零售商在當地出售中國製 造的貨物,須透過人民幣—美元—加幣轉換,要負擔產品售價八%至一〇%的交易費用。在加拿大多倫多成立人民幣清算銀行後,企業就可省下這些中間轉換的成本。 不過成立人民幣清算銀行只是第一步,後續更太好處來自設立這些清算銀行的國家,可望成為境外人民幣交易中心。 目前最有潛力者首推倫敦。 倫敦本就是外匯交易中心—目前全球四成外匯交易在倫敦進行。和歐陸相比,倫敦的金融管制也較少,因此,即使歐 洲已有數個人民幣清算 銀行,倫敦仍具優勢。

需求低、缺貨幣協議

鼓吹人民幣自由化更實際 相對於歐洲的積極,美國的人民幣清算業務就落後許多。 北美區第一個人民幣清算銀行,直到今年三月才在加拿大多倫多落腳。二〇一五年中國超越加拿大,成為美國最大貿易夥伴,美國境內至今卻還沒有任何人民幣清算銀行,以致要彭博、鮑爾森等財經巨頭推廣,原因是美國企業對人民幣在美國清算的需求並不高。 美元目前是全球最常使用的貨幣,而人民幣匯價又是鎖定美元,美國企業毋須轉換手上貨幣。且中國企業出口也多用美元,即使美國的跨國企業要支付人民幣,以他們在中國當地的龐大收入就能應付需求。 其次,目前美國企業要進行人民幣交易,多半是透過倫敦進行,如位於堪薩斯的美國第三大股票交易商「巴茲全球市場」(Bats Global Markets),二〇一五年九月就在倫敦附近的Slough設立人民幣交易中心。 十月,芝加哥的CME集團也宣布,在倫敦提供人民幣期貨合約的交易。 更重要的是,一國若想成為人民幣清算中心,須有充足的人民幣流動性。若當地銀行人民幣「頭寸」不足時,由於人民幣仍受中國央行控制,不能像美元一樣在國際市場隨買隨有,因此英國已和中國簽署貨幣互換協議,互換人民幣三千五百億元、三百億英鎊。 當倫敦銀行業在人民幣頭寸不足時,可由中國央行提供人民幣給英國央行,後者再給英國銀行業,這是倫敦有潛力成為人民幣交易中心的另一原因。 相形之下,美國沒有和中國簽署貨幣互換協議,即使人民幣清算銀行在紐約設立,若無中、美問貨幣互換協議支持,紐約想成為人民幣交易中心,也很難和倫敦競 爭。除非人民幣成為完全自由兌換的貨幣,這時紐約和倫敦比的就是基礎建設、制度環境,紐約就未必落下風。彭博及鮑爾森等人,若想在美國順利推廣人民幣交 易,鼓吹人民幣完全自由化,或許才是最佳選擇。

文:楊少強 | ||||||

全台唯一!連三年品牌價值兩位數成長 台達電不燒錢打品牌的對焦學

2016-01-11 TCW|

獲利創新高!一個危機,反成為台達電踏上品牌路的轉機,不僅EPS領先對手,股東權益報酬率也穩定成長。 面臨紅色供應鏈來襲,越來越多台灣企業開始思考做品牌。連做晶片的聯發科,都自創品牌「MediaTek」,還大打廣告。但,讓人兩難的是,品牌投資初期的成效難以評估,對毛利微薄的代工業確實是頗大挑戰。 其中,電源供應器大廠台達電子(以下簡稱台達電),不僅是先行者,而且,根據全球品牌價值調查機構Interbrand二○一五年統計,台達電是唯一連續 三年,品牌價值維持兩位數成長的台灣企業。過程中,其ROE(股東權益報酬率),未受其砸錢投資品牌影響下滑,反而從二○一一年至二○一四年穩定成長。 跟同樣是電源大廠的光寶科比,二○一二年開始,台達電EPS(每股稅後盈餘)至少穩定保持是光寶科近兩倍,獲利更於二○一四年創下歷史新高,該年EPS近八?五元。 二〇一五年十二月,巴黎聯合國氣候變遷會議剛結束。台灣不被聯合國承認,但在只有各國代表可以進入的管制區域,卻可以看見「Delta」(台達電英文名)的藍白色標誌,靠的是其「節能減碳」的品牌形象。 第一步:抉擇自己是誰強化優點,再做出差異性 一個在外界眼裡,只會賣電源供應器的四十五年老企業,如何走至今天? 開始,源自於危機。 「〇九年的時候,是台達第一次(營收)負成長……,我們觀察,公司之後的成長力度會有問題,那時候施先生(宏基創辦人施振榮)和我們創辦人(鄭崇華)有接觸,他就建議台達應該往品牌的方向走。」達電執行長鄭平回憶。 身為創辦人鄭崇華長子的鄭平,在二〇一〇年九月,找來曾任台積電文教基金會執行長的郭珊珊,接任品牌長。 「我有時候都覺得,幸好我來的時候不知道這個任務那 難,那麼龐大。」郭珊珊說。初始,台達電連自己是誰,都說不清楚。 「以前我們只需要面對大客戶,但做解決方案的時候,我們得面對很多中小型客戶,他們並不認識台達,我們到底該怎麼告訴他們,台達是什麼樣的公司?」鄭平坦承承。 當時,台達電大型事業群年營收都在百億元以上,形同一個獨立企業,一個德國漢諾威電腦展,郭珊珊逛完一輪展區發現,「我們有三個攤位,這個賣太陽能、這個賣工業自動化,這個賣能源管理……。」 產品太過龐雜,缺乏整合,難給人一致的品牌形象。為了解決問題,台達電想推「OneDelta」的品牌計畫。 郭珊珊先是透過上千份網路問卷,以及面對面訪談,了解在客戶心中,自己和西門子、施耐德等國際大廠有哪些落差,這些對手,營收規模都在台達電的數倍以上。 半年的摸索發現,在「和客戶緊密度」一項,台達電獲得分數甚至比西門子、施耐德等大廠更高,但「聲望」(prestige)一項卻明顯落後。 看清落差,才能抉擇。「是要強化自己的優點,還是要縮短落差(缺點)。」然後,還要反覆問自己,「台達電是一個品牌嗎?」「有次我問我們IA(編按:機電事業群)總經理張訓海,「你的目標是什麼?」他說,『我要成為亞洲的西門子。』」 最後,台達電定出「Smarter、Greener、Together」做為品牌精神,「Together」,正是為了強調與客戶的緊密關係,那是它跟對手最大的差異點。 第二步:把溝通做到位整合部門,一起打團體戰 但接下來,內部的溝通,卻是苦功夫的開始。 這是必經陣痛,品牌要從企業內部做起,內部組織、文化先調整,大家有共識,效果才會在外部展現。」台大國企系教授林俊昇說。 原本台達電依不同產品線,分成五大事業群和事業部,光名片就十幾個版本,現在要整合功能、重組部門,才能讓品牌形象更清晰。郭珊珊不懂技術,還是空降的專業經理人,她是這樣跟一群資歷二、三十年的一級主管溝通的: 她跟部門主管做簡報,談組織架構調整方案。 「我們做出四個版本(指組織架構分法),」簡報時,如果部門主管覺得第一個版本不錯,「我就接著告訴他,這樣做下面還有三個事業主軸要溝通,那對台達的好處是什麼,該怎麼執行?如果他不滿意,我就再模擬另一個(版本)給他看……,」 溝通,要有備而來。事前,她花近兩個月分析西門子、施耐德、艾默生……等國際大廠內部組織結構,與外部展現出的品牌形象,計算好每種結構可能的營收、獲利分配比例是多少,最後才走到台前。「要讓他相信,我不是完全的門外漢。」 此外,她要改變部門各自為政的方式,改為一起打團體戰,這牽涉到信任問題,各部門如何相信,把資源交給總部會得到公平的待遇,而且,只有七人的總部品牌部門,真的能做得更好? 這又是溝通的功夫。「譬如IA(部門)想要發展自己的slogan,如何協助它做更精準,又不會跟企業品牌牴觸,(我)就得做更深一層的市場調查,讓事業 部知道,它的主力市場在哪裡、跟對手比有哪些優勢,可能的利基市場又是什麼……。」透過量化分析,才有辦法說服一群理性的工程師,願意一起前行。 這場牽涉到逾八萬名員工的品牌轉型工程,背後沒有什麼大學問。 台達電做得最對的事是:把溝通,做到位。 前兩年,郭珊珊連「什麼叫品牌」,都要在策略會議裡做簡報分享。在總部說完還不夠,還要飛到歐美與日本去說。現在,她為了接受我們採訪,跟團隊一起親自準備六十四頁的簡報,說完台達電在綠建築的量化成績後,這樣跟我們溝通她的理念: 她先以LV在巴黎的博物館做開場,談到地底木頭的顏色、樓梯造型的一致性,然後,她看著簡報上自己拍的照片感性的說,「我跟它很有共鳴,一個好的品牌,它 選的題目要對,它(LV)做了一艘船,你不能今天想東明天想西嘛,但你要如何在同一個主題上,找到最有話題性的建築師、最有效果的展覽,做到最極 致……。」 第三步:重新確認定位關鍵戰場,秀綠建築實力 內部清楚自己的定位,方向一致。接下來的事情,就順了。這也是台達電發展品牌之路上,能未見過度期,獲利一路穩健成長的秘密。 品牌定位確認後。一年多前,台達電決定參加二〇一五年十二月的巴黎聯合國氣候變遷會議,因為那是對全球彰顯綠能品牌形象的關鍵戰場。 盤點原有資產後,台達電以基金會過去十年捐贈的二十一棟綠建築參展。這本來是它在社會責任的投資,但因為拿建築來展示「很清楚,不抽象」,可以拿此做品牌形象的連結,甚至,更能向客戶直接秀出自己的產品實力。 品牌形象、社會責任、業務銷售三個目的,一次到位,預算花得很有效率。現場,台達電還順便開供應商大會,彰顯國際品牌的形象。 「達電的這把『傘』撐得很漂亮,整個企業都圍繞在一個主軸上發展,現在講節能減碳,第一個想到的台灣企業就是台達電,很少有零組件廠商(轉型)可以做到像他們一樣。」台大工商管理系副教授黃崇與觀察。 從賣電源供應器給筆電大廠,到現在征戰全球做標案,連挪威高速公路上的電動車充電樁,都是它做的。打好品牌,還讓台達電連續五年入選道瓊永續指數 (DowJones Sustainablity Indices,簡稱DJST)中的「世界指數」(DJST world),其評分更是全球電子設備產業之首,成為關心環境投資人的投資標的。 和西門子等百年大廠相比,台達電的品牌之路邁入第六年,兩者的品牌價值還相差百倍。但它的故事再次告訴我們,台灣企業要打品牌,絕非不可能,關鍵,只是我們願不願意把一些很基本的事情,一如初衷的貫徹下去。 撰文者康育萍 |

||||

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019