- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

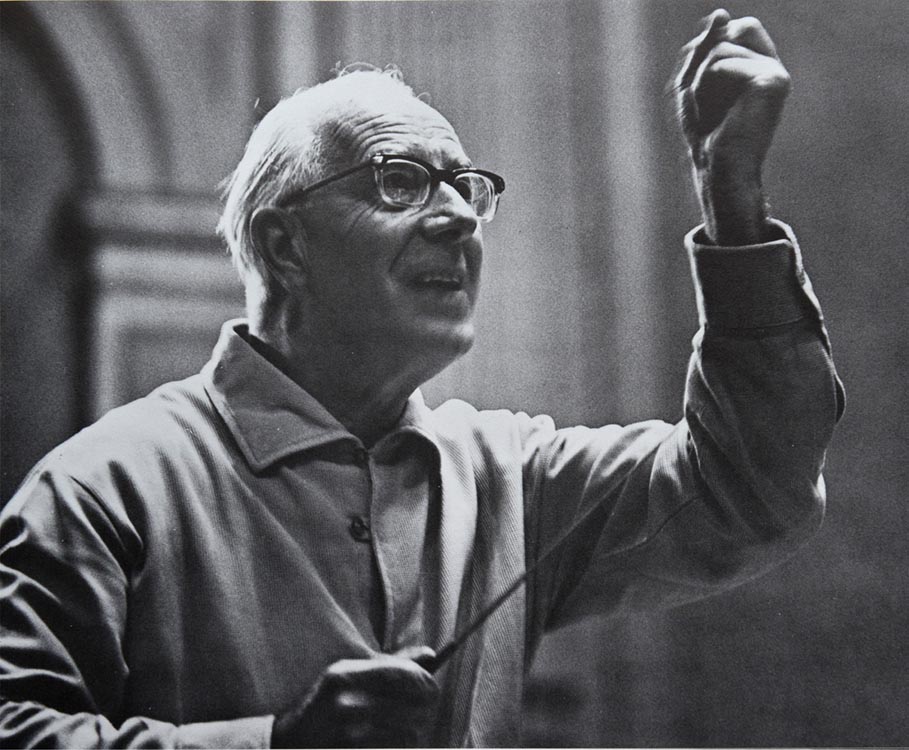

音樂140809大指揮家系列(二) Eugen Juchum

來源: http://www.tangsbookclub.com/2014/08/09/%E9%9F%B3%E6%A8%82140809%E5%A4%A7%E6%8C%87%E6%8F%AE%E5%AE%B6%E7%B3%BB%E5%88%97%E4%BA%8C-eugen-juchum/音樂140809

大指揮家系列之(二) Eugen Jochum

蕭律師執筆

以半個世紀前來說,Eugen Jochum相當長壽,在世上活了八十五年。 而藝術生命之長,和上期所講的IstvanKertesz相比,真是一個強烈的對比。 Eugen Jochum的藝術生涯長達五十多年,以我們發燒友最關心的錄音生涯,竟由上世紀五十年代單聲道時代直薄七十年代末接近數碼時代。 卡拉揚藝術生命也長,其大名所以人盡皆知,全因當上了柏林管絃樂團藝術總監的時間實在太長、錄音極多則其名自然不脛而走。

Eugen Jochum1902出生於德國Babenhausen,是靠近Augsburg的一個小鎮,一個 羅馬公教(Roman Catholic,即今俗稱天主教)的家庭。 父親是一位風琴師和指揮。 他四歲學習鋼琴,六歲學習管風琴,並在十二歲時進入Ausburg音樂學院,在那裡花了十年光陰。 後轉入慕尼黑音樂學院,隨名師Hermann von Waltershausen學作曲。就在此時他的興趣轉為指揮。

Jochum的首演是在1926年指揮 慕尼黑愛樂管弦樂團Munich Philharmonic Orchestra,演出 布魯克納Anton Bruckner的第七交響樂。 同年他獲委任為Kiel歌劇院指揮,一口氣演出了十七套歌劇,包括 華格納的《荷蘭飛人The Flying Dutchman》、李察史特勞斯Richard Strauss的《玫瑰騎士Der Rosenkavalier》和普切尼Puccini的《Turandot》。

1929年Jochum離開Kiel前往Mannheim歌劇院就任,就在那裡他遇到大指揮家Wilhelm Furwangler,他的指揮和演繹獲Furtwangler大加讚賞。 Jochum推掉了美國紐約愛樂管絃樂團十二場演出的邀請,推說他的經驗不足以指揮該樂團。 一聽就知不是真正理由,但真正原因頗奈人尋味—- 此後直至1958年他才首次踏足美洲。

1932年,他成為柏林電臺交響樂團Berlin Radio Symphony Orchestra音樂總監,並因工作關係和 柏林愛樂管弦樂團Berlin Philharmonic Orchestra及德國歌劇院Deutsche Opera的關係變得密切,連續指揮了十六場音樂會。(看看這種架勢,他能指揮BRSO和BPO,級數絕對高於NYPO,你相信他是「不夠經驗」指揮NYPO嗎?)

1934年,他繼Carl Muck和Karl Bohm後出任 漢堡國家歌劇院Hamburg State Opera和漢堡愛樂管弦樂團Hamburg Philharmonic Orchestra音樂總監。自此,他贏得了國際聲譽。

在整個納粹時代,Jochum認為漢堡相對而言仍算「合理地自由」;他不需加入納粹黨而仍能保留職位。 但他只能演出Hindermith和Bartok的曲目,並在其他地方受納粹的制肘。 二戰後,美國和英國大力推行「去納粹化denazification」,但在Jochum的問題上,英、美採取截然不同的態度。 英國音樂界並沒有如在其他領域唯美國馬首是瞻。 美國由於Jochum的兄弟曾是納粹黨員,但又因Jochum「表現不錯」,將他列入臨時黑名單;英國沒有追隨美國「杯葛」Jochum,辯稱Jochum沒有問題,因他從來沒有成為納粹黨員。

Jochum留任漢堡國家歌劇院至1949年,此後他前往就任 巴伐利亞電臺交響樂團Bavarian Radio Symphony Orchestra首席指揮。 幾年後,他就繁忙地指揮這個樂團和 柏林愛樂管弦樂團作了不少不朽的錄音,包括單聲道和身歷聲的錄音,這些錄音在今天我們仍然是可以聽到的,稍後再談。

至1948年,美國一直無法找到Jochum曾加入納粹黨的證據,最終將他從黑名單中剔除。 1958年,他首次踏足美國,並在超過六十個城市演出。

在 1941-1943年間,Jochum曾任荷蘭亞姆史特丹的Concertgebouw Orchestra的首席指揮,當時該樂團的音樂總監是Wilhelm Mengelburg。在1961-1963年間,Jochum和Bernard Haitink雙雙成為該樂團的首席指揮,也就是約略在這段期間及以後幾年,指揮這樂團為Philips灌錄許多現今可列為天碟的錄音,並帶領此團前往歐洲、美洲及日本各地演出。

他同時也經常前往倫敦指揮倫敦交響樂團London Symphony Orchestra和倫敦愛樂管弦樂團London Philharmonic Orchestra,並灌錄唱片。1975年倫敦交響樂團委任他為「桂冠指揮conductor laureate」。

1969-1978年,他成為Bamberg Symphony Orchestra的首席指揮。

1987年他在慕尼黑去世,享年八十五,此時唱片已步入數碼時代了!

Eugen Jochum曾為DGG、Philips和EMI三大唱片公司錄音。

他最早的錄音是在1932伴奏Edwin Fischer彈奏莫紮特的D大調第二十六號鋼琴協奏曲。 在上世紀五十年代初期,仍是單聲道時代,他指揮 柏林愛樂管弦樂團,開始灌錄貝多芬的交響樂。 他首先灌錄第七交響樂,時維1952。 隨後他再灌錄了第三、第六和第九,之後就進入身歷聲時代。 他第一張貝多芬身歷聲是第二和第八交響樂,其後幾年再灌錄第四和第五,完成了整套貝多芬交響樂系列。雖然貝多芬幾套重要的交響曲是單聲道,但灌錄時已接近身歷聲時代,除了音場稍窄外,其高低頻的伸延已接近後來身歷聲身錄音所能做到的效果,故仍具可聽性。

最值得特別一提,就是Jochum在六十年代末至七十年代初期(交相指揮BPO和BRSO兩樂團)歷史性替DGG灌錄了整套 布魯克納九首交響曲、贊美頌Te Deum和彌撒曲Mass。這套交響曲的每一首無論錄音水平與演繹都堪稱經典和不朽,在音樂界評的盛譽持續不衰。

和Jochum同時期的布魯克納演繹大師雖然還有Bruno Walter和Otto Klemperer,但他們都沒有灌錄整套—前者沒有灌錄第三、第五和第八,後者沒有灌錄第一、第三和第八(都指身歷聲版)。另一位能灌錄全套布魯克納整套交響曲的只有他的晚輩Bernard Haitink,雖另有境界,但他兩人屬於不同年代、不同的演繹風格。 要聽布魯克納,二者都屬必聽(二者的錄音都屬天碟級)。Jochum演繹布魯克納權威的地位,由後來EMI請他再指揮Dresden State Opera Orchestra重新灌錄全套就可見一斑。

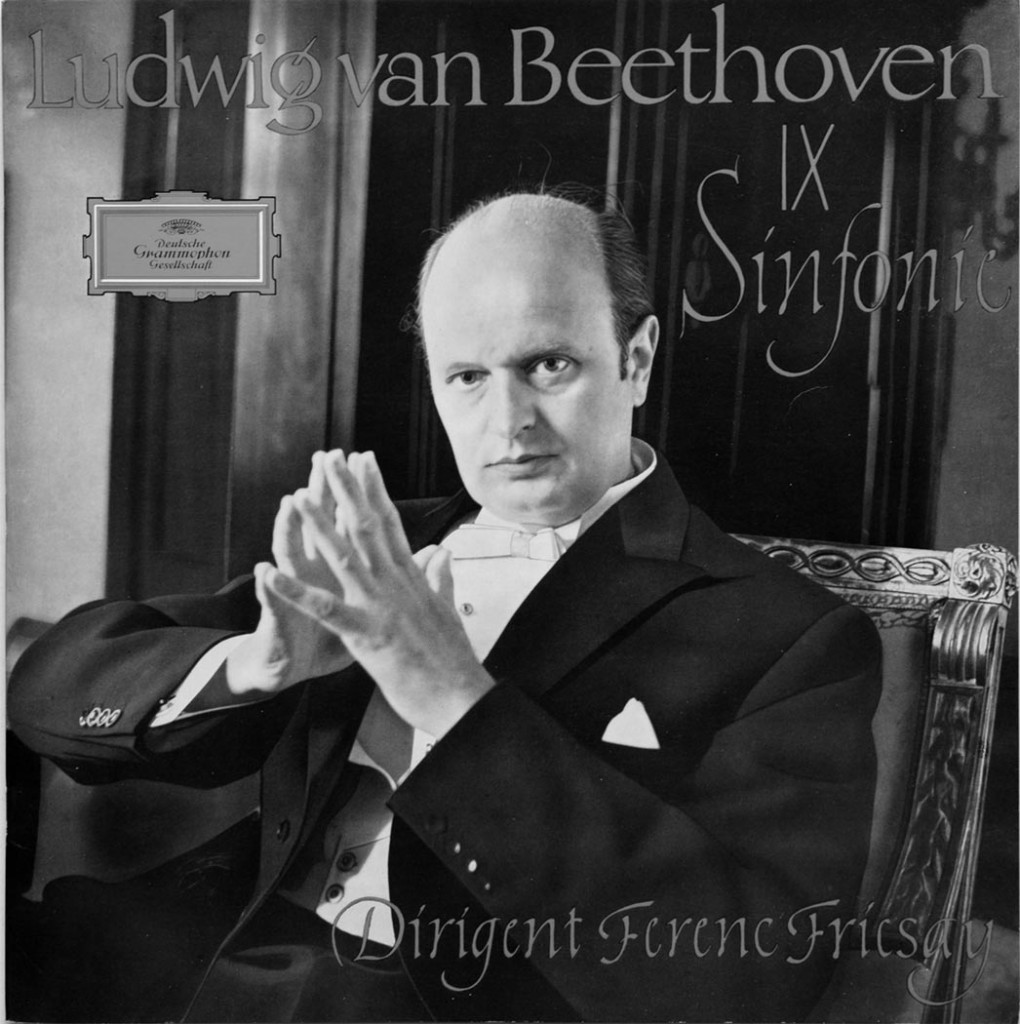

Jochum在六十年代當上了Concertgebouw Orchestra首席指揮後,以嶄新的演繹重新灌錄整套貝多芬的交響曲,由飛利浦發行。 我們發燒友終於有機會聽到他在DGG未能錄到的第三、第六、第七和第九的身歷聲版了。 這整套飛利浦版亦屬天碟級,其中最精彩的是第六(足可比美Bruno Walter相同曲目名盤)和第九(可比美FerencFricsay相同曲目名盤)。

到了七十年代下半部,Jochum第三次重新灌錄貝多芬全套交響樂,這次指揮LSO,已接近數碼時代了,由EMI在英發行,在美洲以Angel名義發行。相信除了卡拉揚外,沒有人可以三度灌錄而指揮三個不同的樂隊—-卡拉揚三次都是指揮同一樂隊,BPO。

Jochum也兩度灌錄 布拉姆斯的全套四首交響曲,第一次在五十年代中期指揮BPO,替DGG灌錄,是單聲道錄音;第二次是在1977年指揮LPO,替EMI灌錄,被指揮家Kenneth Woods譽為「最偉大的布拉姆斯演繹者」。

他灌錄過的莫紮特、海頓、舒曼、華格納和Carl Orff備受贊賞。 他在1967年灌錄的CarminaBurana被譽為此作品的最佳演繹—- 作曲者Carl Orff本人曾親臨錄音現場並給予嘉許。

1983年,Jochum獲紐約時報訪問,他曾這樣說:「今天,世人都認為我是一位布魯克納專家,實則我是以 巴赫、莫紮特和貝多芬的音樂開始,我覺得我更靠近他們。」 他灌錄巴赫的B小調彌撒曲和聖約翰受難曲St John Passion都喜歡採用龐大的合唱團和加強樂隊的力度,其他合唱樂曲也復如此。

他曾為多位著名小提琴家和鋼琴家伴奏。最著名的是替德籍小提琴家Wolfgang Schneiderhan伴奏貝多芬D大調小提琴協奏曲,及俄羅斯籍鋼琴家Emil Gilels伴奏兩首 布拉姆斯的鋼琴協奏曲,被行內視為最佳演繹之一。

Eugen Jochum指揮時並沒有如George Solti的大動作和七情上面;Kenneth Woods曾如此評論Jochum的指揮技巧:「看看他的一雙手,動作通常很少,但很專註和有力。他對節奏速度的決斷,比Wilhem Furtwangler還要準確和果敢。」

我的推薦:

Beethoven : Symphony No.4 (DGG 138694, tulip, BPO, with Leonore II Overture)

Beethoven : Symphony No.5 (DGG 138024, tulip, BRSO, with Fidelio Overture)

Beethoven: Symphony No.6 (Philips 835782 LY, COA)

Beethoven : Symphony No.9 (Philips 6500091/2 or 138002/3, COA, with Egmont Ov.)

Beethoven : Violin Concerto (DGG 138999, tulip, Schneiderhan/BPO)

Beethoven :MissaSolemnis(Philips 6500135/6, COA)

Brahms : Violin Concerto (DGG 2530592, Milstein/VPO)

Brahms : Piano Concerto No.1 and No.2 (DGG 2530258/9, Gilels/BPO)

Haydn : Symphony Nos.88 and 98 (DGG 138823, tulip, BPO)

Haydn : Cecilia Mass (DGG 138028/9, tulip, BRSO and Chorus with Stader (soprano)

Haydn :Schopfung (The Creation) (Philips 802713/4AY or PHS900714/5, COA)

Mozart : Serenade for 13 Winds in B, K.361 “Grand Partita” (DGG 138830, tulip)

Orff :CarminaBurana (DGG 139363, tulip, Berlin Opera Orchestra and Chorus)

Weber : Der Freischutz (DGG 136221, tulip, Streich/BRSO and Chorus)

註: BPO=Berlin Philharmonic Orchestra

BRSO=Bavarian Radio Symphony Orchestra

COA=Concertgebouw Orchestra Amsterdam

LSO=London Symphony Orchestra

LPO=London Philharmonic Orchestra

VPO=Vienna Philharmonic Orchestra

【重度垂直系列】通路快建:馬雲沒做成的生意 (上)

來源: http://newshtml.iheima.com/2014/0813/144913.html說這段話的人叫林翰,2009年,他和他的通路快建開始為企業像獵頭一樣尋找線下渠道商,並把企業項目介紹給這些人。林翰把本依靠個人能力達成的招商行為變成行業標準進而規模化實施,最終做成了馬雲沒做成的生意。

在幾年的時間里,林翰和他的團隊將項目判斷、投資者判別、電話邀約、線下撮合成交等經驗性技能分解成了標準化的模塊,同時建立起強大的CRM、數據中心、呼叫中心等IT系統。

通路快建的員工使用它們,每年可以分類、篩選、跟進、流轉上億條招商信息,然後在線下的招商會上撮合數百家企業和數萬名投資者。通路快建幾乎重新創造出一個行業。2013年,來自通路快建的數字,它召開了超過3000場招商會,為500多家企業提供了4萬個渠道商,營業收入從2011年幾千萬元、2012年約3億元增至超過5億元。而按照林翰的描述,他所在的是一個超萬億元的市場。

“我一直說通路快建是一個數據公司。”達晨創投總裁肖冰對《創業家》&i黑馬說。 2012年,達晨創投向通路快建註資7000萬元。在達晨創投A輪進入的企業中,通路快建可能是估值最高的一家。

一年3000場線下招商會帶來營業收入暴增的同時,通路快建也招致了一些麻煩。跟隨者對網站頁面的肆意抄襲;冒名者打著通路旗號對慕名而來的客戶做了不符其實的生意,引來投訴和網絡惡評;甚至通路自己的客戶對於“通路的日益擴張導致服務團隊人員的更替”、“快速加盟的經銷商實力跟不上企業的趟兒”也頗有微詞。這些都是通路快建需要不斷處理的。

這個價值觀樹立起來後,通路快建需要做的是創造真正保護投資者的系統。堅持下來,通路快建會等到雲開日出。我們告訴代理商,如果企業欺詐你,通路快建可以先行賠付。這些項目都經過我們的驗證——2013年,找我們合作的企業接近4萬家,我們只選了不到1%。

通路快建如何做商業評估和項目選擇?

每天我都知道公司投入和產出的比例,這樣做起決策來就很簡單,而且精準。公司有什麽異常,馬上有數據實時反饋到我這里。今天我們不把數據統計得這麽細,怎麽能服務客戶?如果蒙著腦袋過一個月再看報表,最後死都不知道怎麽死的。

用設計遊戲的理念建立規則與制度,我們是用遊戲的理念來設計這個公司。

第三個是實時反饋。很多老板喜歡跟員工說我們一起拼命吧。這是很不好的文化。企業不講規則只講人情時,容易靠經驗、靠感情來判斷所有的事,而不是靠數字與指標,結果大家幹了半天一看這個事幹錯了。遊戲的精神就是馬上出結果,馬上有反饋。

我不可能把通路快建發展過程中的所有問題都預見到,我能夠預見的其實只有10%,但通路快建沒做過方向上的重要調整。創業有方法,創業者把控住最關鍵的問題,創業就不是什麽難事。我確實有這個天賦,我在做咨詢的時候就能分清主次。

對重度垂直和通路快建感興趣的人,請掃碼加微信。

和陽會把你拖入大佬和創業者雲集的創業家幹貨分享群。

入群格式為“姓名+公司名+職位”的格式,其中,職位一欄,僅限創始人或聯合創始人。不滿足要求,我不會通過你的驗證。

另外,分享群的主要目的是討論商業幹貨和不定期發放紅包,亂發小廣告的人,T。

【重度垂直系列】通路快建:馬云沒做成的生意 (中)

http://newshtml.iheima.com/2014/0813/144913.html「阿里巴巴一直想做三個事,B2B、B2C/C2C和招商加盟。它在網站上開了個頻道叫『代理加盟』,是為想做實體店的客戶服務的,但阿里沒法幫它們做成實體店,今天,通路快建做成了。」

說這段話的人叫林翰,2009年,他和他的通路快建開始為企業像獵頭一樣尋找線下渠道商,並把企業項目介紹給這些人。林翰把本依靠個人能力達成的招商行為變成行業標準進而規模化實施,最終做成了馬云沒做成的生意。

在幾年的時間裡,林翰和他的團隊將項目判斷、投資者判別、電話邀約、線下撮合成交等經驗性技能分解成了標準化的模塊,同時建立起強大的CRM、數據中心、呼叫中心等IT系統。

通路快建的員工使用它們,每年可以分類、篩選、跟進、流轉上億條招商信息,然後在線下的招商會上撮合數百家企業和數萬名投資者。通路快建幾乎重新創造出一個行業。2013年,來自通路快建的數字,它召開了超過3000場招商會,為500多家企業提供了4萬個渠道商,營業收入從2011年幾千萬元、2012年約3億元增至超過5億元。而按照林翰的描述,他所在的是一個超萬億元的市場。

「我一直說通路快建是一個數據公司。」達晨創投總裁肖冰對《創業家》&i黑馬說。 2012年,達晨創投向通路快建注資7000萬元。在達晨創投A輪進入的企業中,通路快建可能是估值最高的一家。

一年3000場線下招商會帶來營業收入暴增的同時,通路快建也招致了一些麻煩。跟隨者對網站頁面的肆意抄襲;冒名者打著通路旗號對慕名而來的客戶做了不符其實的生意,引來投訴和網絡惡評;甚至通路自己的客戶對於「通路的日益擴張導致服務團隊人員的更替」、「快速加盟的經銷商實力跟不上企業的趟兒」也頗有微詞。這些都是通路快建需要不斷處理的。

這個價值觀樹立起來後,通路快建需要做的是創造真正保護投資者的系統。堅持下來,通路快建會等到云開日出。我們告訴代理商,如果企業欺詐你,通路快建可以先行賠付。這些項目都經過我們的驗證——2013年,找我們合作的企業接近4萬家,我們只選了不到1%。

通路快建如何做商業評估和項目選擇?

每天我都知道公司投入和產出的比例,這樣做起決策來就很簡單,而且精準。公司有什麼異常,馬上有數據實時反饋到我這裡。今天我們不把數據統計得這麼細,怎麼能服務客戶?如果蒙著腦袋過一個月再看報表,最後死都不知道怎麼死的。

用設計遊戲的理念建立規則與制度,我們是用遊戲的理念來設計這個公司。

第三個是實時反饋。很多老闆喜歡跟員工說我們一起拚命吧。這是很不好的文化。企業不講規則只講人情時,容易靠經驗、靠感情來判斷所有的事,而不是靠數字與指標,結果大家幹了半天一看這個事幹錯了。遊戲的精神就是馬上出結果,馬上有反饋。

我不可能把通路快建發展過程中的所有問題都預見到,我能夠預見的其實只有10%,但通路快建沒做過方向上的重要調整。創業有方法,創業者把控住最關鍵的問題,創業就不是什麼難事。我確實有這個天賦,我在做諮詢的時候就能分清主次。

【重度垂直系列】通路快建:馬雲沒做成的生意 (下)

來源: http://newshtml.iheima.com/2014/0814/144915.html《創業家》&i黑馬:這是重度垂直案例之通路快建的最後一篇。這個部分首先由通路快建副總裁王茹講述一條信息在通路快建的後臺與前臺流動的過程,從中可見這套系統的效率、必要性和複雜度。這也是通路快建能把招商這個2B生意規模化的基石之一。順便說一句,王總的思路之清晰,理解能力之高,也令我印象深刻。文章最後,是通路快建的投資人肖冰與邵紅霞出列。他倆點評林翰這個人為啥值得信賴,通路快建的獨到之處為啥是大數據。

對重度垂直和通路快建感興趣的人,請掃碼加微信。

和陽會把你拖入大佬和創業者雲集的創業家幹貨分享群。

入群格式為“姓名+公司名+職位”的格式,其中,職位一欄,僅限創始人或聯合創始人。不滿足要求,我不會通過你的驗證。

另外,分享群的主要目的是討論商業幹貨和不定期發放紅包,亂發小廣告的人,T。

開放 + 共享 + 共識,追尋有趨勢的價值! 讓最普通的個人都能享受到最專業的研究服務! 讓每個個體的投資之路不再那麽孤單和艱難!

港股那點事微信公眾號: hkstocks

格隆個人微信號: ihkstocks

港股那點事官網: http://www.gelonghui.com

每年中報、年報都是投資人的掘金期。稍加努力,基本都能大概率挖出一些長期大牛。格隆會陸續推出今年中報自己發現的一些有意思的公司供大家研究。也期待大家能與格隆共享您的發現。本期格隆推出第一只:綠色動力(1330)。

綠色動力從招股開始,格隆就給予了深度分析(請參閱格隆匯官網http://www.gelonghui.com)。之所以今天再次拿出來解剖,是因為公司中報的公布提供了一個非常好的研究機會。下面格隆分四個層層遞進的邏輯角度來仔細解剖中報後的綠色動力(1330)。

第一個命題:垃圾發電行業發展空間非常大,理應給予高估值

垃圾發電屬於環保行業,基於未來政府需要對大量環保欠賬的歸還,環保行業大概率是未來幾年投資人不能不配的優勢行業,而在格隆看來,垃圾發電是其中的佼佼者,在盈利模式、盈利水平與行業空間上都較其他環保子行業更勝一籌。

在高速發展的中國,生活垃圾作為城市發展的附屬物是在成倍的增加,假設每人每天產生1公斤生活垃圾,13億人口的中國每年將產生4.7億噸生活垃圾,這相當於中國每年消耗石油的體量總額,非常驚人。而中國目前處理垃圾的方式70%以上都是直接填埋。撇開中國土地緊張,填埋場地越來越緊缺的因素,很多垃圾含有的有害物質填埋後會汙染土壤,從而引發的類似湖南大米重金屬超標等事件頻頻發生。這已然不僅僅是“夠不夠埋”的問題,而是“能不能埋”的問題了。

在目前我國相對成熟的技術里,唯一的方法就是燒。燒比埋最明顯的優勢就是能夠迅速達到“減量化”,非常符合我國目前對於垃圾處理緊迫程度的要求。並且“燒”還可以利用垃圾焚燒產生的熱能來發電,在解決環境汙染的同時還可以將垃圾資源化,真正做到“變廢為寶”,於是“垃圾焚燒發電”技術順理成章得到了國家的認可和鼓勵,國家相繼出臺規定“十二五”內城市生活垃圾處理的方式中,焚燒發電的處理方式的比例要由此前的20%提升至35%(見下表),這意味著僅截止2015年,我國要至少新建垃圾焚燒項目約217個,涉及總投資額高達1088億元人民幣(目前一個新建的垃圾焚燒發電項目平均處理能力在1000噸/日左右,平均投資金額在4-5億人民幣)。業內人士認為在“十三五”此比例大概率會進一步提升至50%,未來十三五投資規模有繼續保持近千億投資規模。由此正式打開了“垃圾焚燒發電行業”巨大、高速的發展空間。

同時為了保障投資垃圾焚燒發電項目經營效益的穩定性,國家政策方面給予的非常大的支持。一個垃圾焚燒發電項目的收入來源包括兩塊,一是垃圾處理費,二是垃圾焚燒產生電量賣給電網的發電費。垃圾處理費價格確定,但處理量會隨城市發展程度不同而不同,一般當地政府都會給予垃圾焚燒場一定程度的保底量以覆蓋項目日常運營成本。也就是說,如果垃圾收集量不夠,政府也不會讓你的項目虧錢。其次,國家還進一步明確了由垃圾焚燒產生的電量保證全部上網,且統一電價為0.65元/度,不僅電價高於絕大多數發電行業(傳統火電以及風電、水電等新能源發電),也排除了限電問題。在行業盈利模式穩定的情況下,投資一個垃圾焚燒發電項目內部投資回報率(IRR)為12-15%,也就是說投資4個億,6-8年就能回本,顯著高於傳統公用事業項目6%-8%的IRR。

正因為是好行業,所以垃圾發電行業也具備相當的進入門檻,不是誰想做就能做的。首要是有大量資金保障,其次有政府資源以獲取項目,然後豐富的項目運營經驗和低資金成本在一定程度上可以提高項目回報率以提高公司競爭力。光大國際(257HK)作為垃圾發電行業的標桿企業,憑借其國企背景身份(光大集團作為大股東)擁有強大的資金保障和項目獲取能力以及低融資成本等核心競爭力,加之其近8年的運營經驗迅速躋身垃圾發電行業前三,目前擁有已投運項目13個、後續在建及儲備項目31個,總規模達日處理量3.2萬噸。光大國際目前市值476億港幣,對應今年約24倍PE和3.6倍PB,其股價從2012年3塊錢一路上漲至最高12塊以上,兩年漲幅超過300%。充分說明了自垃圾發電行業政策落實以來,市場及投資者對於垃圾發電行業以及光大國際這樣行業龍頭的高度認可。光大國際的標桿表明:垃圾發電行業享受高估值,以及繼續湧現出大牛股,是合理且必然的。

第二個命題:綠色動力當前被嚴重低估?

今年6月19日港交所迎來了綠色動力環保(1330HK)的上市,這是繼光大國際(257HK)後,港股市場上第二個純垃圾發電項目運營商的標的,數據顯示,公司目前市值被低估嚴重。基於公司屬於重資產型,且其收入是一個長達20-30年的長期分攤回報,格隆采用PB和DCF而非PE來進行一個估值比較,最後再跟行業老大光大國際(257)對比。

PB

之所以首選PB估值,是因為垃圾發電這個行業看PE是沒有意義的,因為建造收入是非現金的。根據wind資訊,截止中報,綠色動力環保(1330)凈資產24.52億港幣,截止8月25日收盤市值43.26億港幣,對應1.76倍PB,(見表2)。公司在環保同行中PB處於極低的水平,只有光大國際的一半。這個PB水平已經抵近市場收購價,去年底翰藍環境收購創冠中國就是以1.4倍PB收購的。

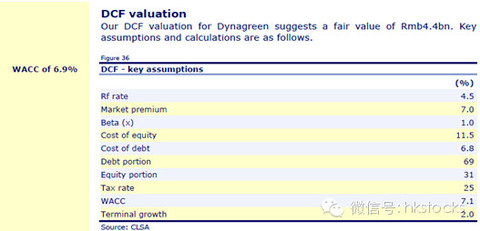

DCF

格隆自己沒有做DCF。根據外資行里昂的更新報告測算,其DCF價值55億港幣(其報告中具體的假設見下表),公司截止8月25日市值43.26億HKD,有著至少26%的上升空間。

同行比較

價值都在與同行的比較中得出的,因而這個方法也最具有實踐參考性。港股市場中唯兩家純垃圾發電運營商就是光大國際(257HK)和綠色動力(1330HK),無論在技術路線、公司背景等方面都最適合作為參照對比的公司。截至本周五,光大國際垃圾焚燒業務市值238億港幣(光大國際整體市值476億港幣,保守假設其垃圾焚燒業務占總體業務50%,476*50%=238億),而綠色動力市值43億港幣。從總規模上看(包括所有項目),目前光大國際擁有累計日處理量3.21萬噸,綠色動力擁有累計2.165萬噸。我們可以用兩種方法看看綠色動力被嚴重低估的程度:

1、用兩家公司的市值分別除以各自的總規模得到每處理一噸垃圾值多少錢。光大國際:238億/3.21萬噸=74萬港幣/噸;綠色動力:43億/2.165萬噸=19.8萬港幣/噸。結果是市場先生認為,光大國際每處理一噸垃圾的價值是綠色動力的3.7倍,差距驚人!但事實上,兩者處理垃圾的營運效率基本一致(請參閱格隆在本文第三個命題的第3點分析);

2、以兩者業務規模測算,綠色動力合理市值用公式計算應該為:(2.165/3.21)*476億*50%*80%=128.41億,比目前綠色動力43億的實際市值高出了近3倍。

其中,公式中的第一個打五折(*50%),是因為垃圾發電貢獻了光大國際主要的收入億利潤,超過50%,但光大國際不單是垃圾發電業務,所以我們保守計算,直接打對折。公式中的第二個打8折(*80%),是考慮到光大國際是行業龍頭,綠色動力的估值應該比龍頭有折扣,所以在前面對折基礎上再打8折。就算這樣,算出的128.41億市值,也比目前綠色動力43億的實際市值高出了近3倍,也是差距驚人。

以上三種方法都說明綠色動力當前的估值被嚴重的低估。

第三個命題:這種大幅低估與折讓是否合理?

下面我們要看的是,這種大幅度低估與折讓,邏輯何在?合理與否?格隆從四個角度來解剖:

1、從公司背景而言,光大國際與綠色動力都是國企(這是做環保行業,尤其垃圾發電行業非常、非常重要的要素)。光大國際背後有光大集團,而綠色動力大股東是北京市國資委,綠色動力同樣擁有強大的資金保障和政府資源,在拿項目和運營時與政府談判的能量,絲毫不遜色光大國際的背景;

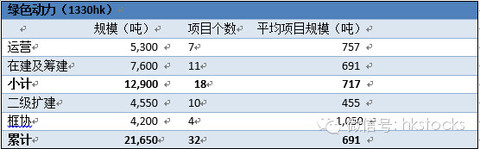

2、從儲備項目而言,兩家公司都已經鎖定非常豐富的儲備項目為後期持續成長奠定基礎。內地以及香港市場都有為數不少的環保行業上市公司,一般他們都會告訴你一個數據,就是自己有多少意向性項目在談,有可能簽約。有經驗的研究員都知道,這個絕對不能作數的,看環保公司項目儲備,最重要的是看在手的,也就是已投運的,以及已經簽約在手的,意向性的不能說統統不靠譜,但至少不能考慮在估值範圍內。簡而言之,已簽約鎖定的項目有多少,決定了公司是否有長遠價值!

從上表中可以看出,綠色動力擁有已投運項目5300噸,已簽約二期擴建項目是已投運項目的4.7倍,如果考慮框架協議項目則是5.5倍。從項目確定性較高的已投運、在建及籌建項目規模來看,綠色動力約1.3萬噸,光大國際約2.7萬噸,光大只比綠色動力高出約一倍;另外平均項目規模來看,光大國際在已投運項目的規模上雖有著明顯的優勢,但從後續儲備項目來看,綠動力與之差距並不大;

3 、從運營效益而言,綠色動力公司2012-2013年的ROE分別是13.03%和12.53%,可參考垃圾發電項目的行業平均IRR為8-10%左右,光大國際近五年的ROE在10.06%-15.45%間波動,可見綠色動力公司歷史的項目運營效益高於行業平均,與行業龍頭光大國際沒有明顯的差異;

4、從融資成本而言,低融資成本是光大國際最大的亮點之一(借助國企與香港上市背景,能通過發債等方式融到近4%的超低資金成本),綠動力目前的融資成本比基準利率上浮0.5%(即7-7.5%),但隨著香港上市完成,公司大概率將在香港這個融資天堂上獲取更低成本資金的機會,從而大幅度節約財務成本。

綜上分析不難看出,綠色動力雖然目前規模較光大國際小,但在股東背景、儲備項目以及運營效率方面都可與龍頭光大國際相媲美,且未來還有降低資金成本等值得期待的看點, 43億港幣的市值低估嚴重,並不合理。

第四個命題:中報解讀——利空來襲,還是利空出盡?

公司看似利空的中報提供了我們一個校驗公司投資價值的好機會。

公司8月20日發布中期業績,凈利潤同比大幅度下滑70.58%,給人印象是6月剛剛上市,8月就大幅度虧損,以致不了解實情的很多人會認為這是騙子公司之列。但這其實是一種誤讀:稍作解剖就會發現實際情況遠非市場想象,而應把中報理解成利空出盡,長期價值現形——從業績公布當天股價不跌反漲也能看出些端倪。下面格隆來簡單談一下自己的理解:

首先,今年上半年會同比下滑很多,公司在招股說明書里就已經明確做過預披露,只是很多人沒有註意而已。去年同期公司有有乳山泰州武漢等多個項目在建,而今年項目開工都在下半年,上半年基本沒有建設收入,使得建設收入大幅下滑63%,所以今年上半年盈警是預料之中的。這個只代表上半年,不出意外的話,今年下半年、全年的業績會遠好於中期;

其次,如果你仔細讀中期報表,就會發現非常有意思的一點是,雖然公司凈利潤同比下滑70%,但其EBITDA僅下滑25%。格隆先簡要解釋一下EBITDA。EBITDA這個指標代表了公司除掉利息、稅收、折舊、攤銷等一切與公司經營性活動無關的因素後公司這半年來經營業績的增長情況,也是最能看出公司主營業務真實運營情況的指標。而公司經營性活動同比下滑的25%主要是由於項目時間安排而帶來的短期業績波動(因為今年上半年沒有新開工項目,而去年同期有乳山泰州武漢等項目在建而使得建設收入大幅下滑63%),這個下滑實際上也是符合預期的。

那麽,會有人問格隆,從EBITDA到凈利潤中間,是什麽導致了如此大的差異?也不難看出其實是融資成本同比接近翻了一倍,這才是盈警公告中采用“大幅”二字的根源所在。而增加的利息一大部分是由於去年下半年有3個項目(泰州、乳山和武漢)進入試運營,其貸款利息不能資本化而進入損益表產生的(這里格隆解釋一下,BOT項目在前期投資建設的時候實際上就已經產生利息費用,但會計準則規定項目進入試運營前的所有費用都作為項目投資額,可以資本化,不計入損益表),所以這部分費用也只是因為會計準則要求而進行的調整,不是無端端多出來的費用。實際上,公司已明確表示上市募集資金中70%(685.6億港元)將用於償還這三個項目的貸款,充分利用了上市平臺的融資優勢。按照7.21%的利率估算今年下半年和明年全年將分別省掉近2000萬和4000萬人民幣的利息,所以今年全年的業績同比跌幅將大大緩解,如果不考慮上市費用,格隆的預計全年純利同比下滑10%以內。所以公司中報大概率其實就是一個業績底部,隨著新項目陸續開工、上市融資後資金的到位,公司之後的業績將有一個非常大的跳躍,格隆做的模型預計2015年盈利能翻一倍。

巴菲特把擬投資對象分為三類。

第一類,差公司,好價格。買賣這種公司,被巴菲特命名為“煙蒂”投資法,別人抽剩了,扔在地上的煙屁股,你撿起來,也能吞雲吐霧幾口,但你要隨時做好準備嘴唇被燎起幾個泡的準備。

第二類,好公司,差價格。可以買進,但你需要等很長時間來獲取長期複合盈利。一般人做不來,但巴菲特很擅長做這類買賣,因為他等得起。

第三類,好公司,好價格。在有效市場,這種組合機會很少出現,但感謝佛祖,好在市場並不總是有效,所以這種機會也不是不會出現。一旦出現,巴菲特的做法就是兩個字:貪婪。就如同他在08年金融海嘯期間投入280多億美元瘋狂買入箭牌、羅門哈斯、高盛、通用電氣以及中國的比亞迪等。

如何對綠色動力(1330)歸類?算不算好行業+好公司+好價格+高成長的組合?格隆並不完全確認,所以提供於大家一起研究。

(格隆發自拉薩 羅布林卡)

本文封面圖片為瑪旁雍錯,圖片來自西藏旅遊在線。

以上文章來自格隆匯官網, 版權歸格隆匯所有,轉載務請註明以下出處,否則視為侵權:

本文來自"格隆匯·港股那點事", 推薦關註:港股那點事微信公眾號: hkstocks

格隆個人微信號: ihkstocks

港股那點事官網: http://www.gelonghui.com

投稿、交流、合作,郵箱:[email protected]執線:(86)0755-25314213

特別聲明:本公眾號與格隆匯不推薦任何股票,亦不保證內容的準確與完整。任何人據此做出投資決策,風險自擔!

體育產業系列深度報告(一):中超市場化改革中的投資機會 作者:格隆匯 liyinlin 申燁

http://www.gelonghui.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2122核心觀點:

(一)體育產業:互聯網彩票重要載體,前瞻性探究中國球市改革

格隆匯會員liyinlin和所在輕工團隊在前期深入研究了互聯網彩票全產業鏈(從監管政策到銷售平台再到硬件終端)並進行了持續密切跟蹤,如今將前瞻性視角拓展至承載彩票行業的重要主體——體育產業。據不完全統計,全球體育產業年增加值為8000億美元,發達國家體育增加值佔GDP的比重在3%以上,而我國只有0.6%。足球作為「世界第一運動」,一直都是一國體育產業發展的重中之重。格隆匯會員liyinlin認為,市場化程度低是中國足球競技水平提升、足球經濟發展的一大桎梏,隨著足球職業化的深入變革和蓬勃發展,中國球市所蘊藏的價值也將被深入挖掘。因此,作為體育產業系列深度研究的開篇之作,將從最高監管層機構設置和權責劃分的角度出發,分析中國足球事業未來的發展改革路徑,旗幟鮮明地指出市場化改革將成為中國體育產業的必經之路。

(二)高屋建瓴:立足政策監管組織結構,挖掘足球產業潛在商機

從改革浪潮角度出發,自上而下地為資本市場展示中國體育事業最重要的改革推動力——監管層思路的潛在革新。現階段,中超聯賽市場化程度較低,足協在行政和經濟兩方面對中超擁有絕對的掌控權。根據測算,足協在2013年從中超公司獲得的收入佔中超公司總收入的17%左右,俱樂部佔比約為42%。作為中超運營主體的中超公司,近年來呈現快速發展的勢頭,2013賽季總收入達3.7億元,淨利潤達1.19億元,創歷史新高。其中贊助商和供應商收入是增長的主要驅動力,賽事版權收入佔比較少,但隨著球迷基礎的豐富、賽事關注度的不斷提升,未來發展潛力巨大。俱樂部層面,受球員教練高薪資的影響,大部分俱樂部的盈利情況尚不樂觀。但總體來看,中超市場發展勢頭向好,可以預期未來中超聯賽將進一步擴大其影響力,商業價值將持續提升。

(三)海外借鑑:對比英超成熟體制,市場化改革箭在弦上

英超在五大聯賽中商業模式最為成熟,無論是負責運營聯賽的聯盟公司還是俱樂部都具有極高的市場化程度,且聯盟充分放權於聯賽參與者,各大俱樂共同決策,推動聯賽系統不斷完善。得益於龐大的球迷數量、穩定的收視群體和高效的市場化運作,2012-2013賽季,英超僅電視轉播收入和贊助收入就有181.5億元人民幣,球迷人均支出是中超的23倍。無論是海外成熟經驗還是國家領導層對體育事業的重視都表明,中超的市場化水平與中國國力並不匹配,體育事業市場化改革方向勢不可擋。我們認為,體育產業的投資機會是改革紅利釋放的價值修復,而在這股改革浪潮的驅動之下,中體產業、浙報傳媒、雷曼光電等上市公司將成為最受益的投資標的。

(四)風險提示

國內體育產業市場化仍處於初級階段,行政干預風險較大;大型體育賽事組織管理過程複雜,存在較大運營風險。

一、本文邏輯、結構以及主要觀點彙總

(一)體育產業:互聯網彩票重要載體,前瞻性探究中國球市

我們廣發輕工團隊在前期深入研究了互聯網彩票全產業鏈(從監管政策到銷售平台再到硬件終端)並進行了持續密切跟蹤,如今我們將前瞻性視角拓展至承載彩票行業的重要主體——體育產業。體育產業的總體規模因集群化、國際化發展日益壯大,已經成為國民經濟的重要組成部分。據不完全統計,全球體育產業年增加值為8000億美元,其中發達國家體育增加值佔GDP的比重在3%以上,而我國只有0.6%。足球作為「世界第一運動」,一直都是一國體育產業發展的重中之重。我們認為,雖然受制市場化程度低、人才培養體系不完善等因素,國內足球產業的經濟效益尚未完全釋放,但隨著中國足球職業化的深入變革和蓬勃發展,足球與經濟的聯繫越發緊密,中國球市所蘊藏的價值也正在被深入挖掘。

(二)高屋建瓴:立足政策監管組織結構,挖掘足球產業潛在商機

我們從改革浪潮角度出發,根據與相關監管層領導的交流,行政機構設置與演變的方向,自上而下地為資本市場展示中國體育事業最重要的改革推動力——監管層思路的潛在革新。現階段,國內中超聯賽市場化程度較低,足協在行政和經濟兩方面對中超擁有絕對的掌控權。作為中超運營主體的中超公司,總收入近年來呈現快速增長的勢頭,贊助商和供應商收入是增長的主要驅動力,賽事版權收入佔比較少,但隨著球迷基礎的豐富、賽事關注度的不斷提升,未來發展潛力巨大。俱樂部層面,受球員教練高薪資的影響,大部分俱樂部的盈利情況尚不樂觀。總體來看,儘管中超市場化程度有待提升,發展勢頭持續向好,可以預期未來中超聯賽將進一步擴大其影響力,提升自身商業價值。

(三)海外借鑑:對比英超成熟體制,市場化改革箭在弦上

英超在五大聯賽中商業模式最為成熟,無論是負責運營聯賽的聯盟公司還是參加聯賽的俱樂部都具有極高的市場化程度,且聯盟充分放權於聯賽參與者,各大俱樂共同決策,推動聯賽系統不斷完善。從收入結構來看,電視轉播是聯盟公司和俱樂部收入的主要來源,這得益於英超龐大的球迷數量和穩定的收視群體。無論是海外成熟借鑑還是我們與監管部門領導交流的結果都表明,市場化改革是中國足球乃至整個體育產業的必然趨勢。我們認為,體育產業的投資機會是改革紅利釋放的價值修復,而在這股市場化、證券化改革浪潮的驅動之下,中體產業、浙報傳媒、雷曼光電等上市公司將成為最受益的投資標的。

(四)本文主要觀點彙總

第一,本文從最高監管層機構設置和權責劃分角度出發,分析了中國體育事業特別是足球事業未來的發展改革路徑。第二,我們旗幟鮮明地指出市場化改革乃至未來可能的證券化思路將是中國體育事業的創新路徑。第三,我們認為體育產業無論是市場化的深入還是未來證券化的可能,都將把中國體育事業原先未被發掘的價值發揚光大,建議持續關注。

二、體育皇冠上的明珠,足球產業如日方升

(一)舉國體制優勢漸消,體育市場化大勢所趨

在過去很長一段時間內,我國的體育產業屬於公益福利事業,國家每年都投入可觀的資金以推動其發展。目前我國體育事業經費來源主要依靠財政撥款、產業開發、體育彩票公益金收入,基本上保持三分天下的現狀,而體育產業自身創造的利潤並不高。2013年,國家財政對體育行業的財政支出近300億元,較2008年增長了45.69%,主要用於體育競賽、體育訓練、體育場館建設、群眾體育等多個方面。在這種「舉國體制」之下,我國很快摘掉了「東亞病夫」的帽子,運動健兒在各類世界比賽中不斷取得傲人成績。2008年北京奧運會,中國代表團共獲得51枚金牌、21枚銀牌、28枚銅牌,共計100枚獎牌,居世界金牌榜第一名,創造了歷史以來的最好成績。

雖然「舉國體制」能夠集中優勢資源,在短期內最大限度地推動我國競技體育事業的發展,但從長期看,這種體制同樣存在很多詬病:政府以計劃手段配置體育資源,以行政手段管理體育事業,既是辦體育的主體,又是管體育的主體,這種「管辦不分」的體育體制與市場經濟下的體育高度社會化和產業化要求背道而馳;資金來源高度依賴於計劃手段和政府財政投入,中央與各級政府通過財政預算和財政撥款對體育發展提供各級體育部門的行政經費和人員工資福利、國家與省市兩級專業運動隊的訓練比賽經費及運動員薪金福利、體育訓練比賽場館建設經費等,這造成了體育事業在資金上對國家和政府的嚴重依賴,抑制了社會辦體育的積極性。

因此,舉國辦體育的體制在特定的時代背景下是必要的,但當國家體育實力已經達到世界領先水平、市場經濟深入發展的時候,這種集權性質體制的優勢已不再明顯。在市場化運作成功的國家,像美國、德國等,體育產業都是其支柱產業,但國內體育產業沒有實現良性發展,在很大程度上是由於相關資源沒有完全市場化,體育應有的經濟功能、產業功能沒有得到充分的開發。部分已經職業化的賽事,如足球聯賽,由於受體育主管部門的行政管理而無法實行真正的市場化運作,結果只能是賽事水平不高、產業化程度較低。

(二)體育產業多點開花,對比海外空間巨大

體育產業的總體規模因集群化、國際化發展日益壯大,已經成為國民經濟的重要組成部分,體育產的業一般結構大致可以概括如圖3:圍繞最核心的體育競賽,體育產業的外延可以拓展至博彩、培訓、媒體、體育用品等多個領域。隨著發達國家現代服務業的迅速發展,國內體育產業也將順應全球性產業結構調整的趨勢,借助經濟全球化浪潮,加速體育服務標準化、要素流通全球化、體育用品品牌化,發展成為龐大的產業集群,並初步形成國際化的競爭格局。

2010年,國務院辦公廳發佈《關於加快發展體育產業的指導意見》,要求充分發揮體育產業在調結構、促轉型、惠民生等方面的積極作用,提出大力發展體育健身市場、開發體育競技和體育表演市場、培育體育中介市場、做強體育用品業、促進體育服務貿易、推進體育同相關產業互動發展;特別提出加大投融資支持力度,包括拓寬體育產業發展資金來源渠道,支持有條件的體育企業進入資本市場融資,鼓勵民間和境外資本投資體育產業、探索體育彩票市場發展規律、鼓勵社會力量設立體育類基金會等。我們認為,《指導意見》將體育產業引入到了國家戰略體系的高度,確立了其在國民經濟發展中的重要地位。2011年,在國家體育總局印發的《體育產業「十二五」規劃》中首次明確提出了量化指標:「十二五」期間體育產業增加值以平均每年15%以上的速度增長,到「十二五」末期即2015年,體育產業增加值將超過4000億元人民幣,佔國內生產總值的比重超過0.7%,從業人員超過400萬,體育產業成為國民經濟的重要增長點之一。

據不完全統計,全球體育產業年增加值為8000億美元,其中美國體育產業年增加值達到近3000億美元,歐盟為4000多億歐元,佔各自GDP的比重分別為3-4%。相比之下,2013年我國體育產業在GDP總規模中的佔比只有0.6%,由此可見國內體育產業的發展空間十分巨大,對國民經濟的支撐潛力還有待進一步開發。

(三)國民健身意識與日增強,政策支持助力行業發展

隨著社會經濟的發展、生活水平提高,政府「全民健身」活動的開展,國民對身體健康的重視程度越來越大,體育健身行業面臨著巨大的機遇,存在著不可估量的潛力。在美國,每8個人中就有1個在健身,平均1萬多人就擁有1家健身俱樂部。2012年健身協會的統計結果顯示,國內具有一定規模的健身俱樂部在3500家左右,擁有會員約1300萬人,也就是說平均100萬人還不到1個俱樂部,過低的健身人口比例所蘊藏的是巨大的行業發展空間。

為了提升國民身體素質、推廣體育健身運動,國家先後出台了各項鼓勵政策: 2010年3月,國務院辦公廳發佈的《關於加快發展體育產業的指導意見》,從政策角度來看,由於健身市場可以有效地拉動居民的消費,符合國家拉動內需、刺激經濟發展的政策,有望得到政府的進一步支持。2011年2月,國務院發佈關於印發《全民健身計劃(2011-2015年)》的通知,對未來5年全民健身發展提出目標任務並制定了工作、保障措施。明確要求縣級以上地方人民政府要按照《全民健身條例》規定,將全民健身事業納入本級國民經濟和社會發展規劃。2013年11月,中央財政下撥彩票公益金支持地方體育事業專項資金20億元,主要用於支持農民體育健身工程、青少年體育健身活動等全民健身項目,資助公共體育場地建設和體育健身設施器材購置,對推動全民健身活動開展、支持群眾體育發展將發揮積極作用。

目前,我國18-50歲對運動相關產品和服務有需求的消費者人數已超過4億,已成為世界上最大的體育健身市場,中國體育健身產業正處於高速發展時期。近幾年來,我國體育健身俱樂部的數量和規模都有大幅度提高,城市居民用於個人健身的消費每年以30%的速度遞增,明顯高於全球20%的平均速度。我們認為,隨著人均可支配收入的提升、健身意識的不斷增強和政策的大力支持,體育行業必將迎來前所未有的發展契機。

(四)世界第一運動魅力無窮,中國足球產業方興未艾

通過在上文的闡述,我們已經明晰體育產業鏈的核心是體育競賽,而在種類繁多的競賽項目中,足球運動作為世界上最受人們喜愛、開展最廣泛、影響最大的體育運動項目,被譽為「世界第一運動」。一場精彩的足球比賽,吸引著成千上萬的現場觀眾甚至數以億計的電視觀眾,有關足球賽事的報導,佔據著世界上各種媒體的頭條篇幅,當今足球運動已成為人們生活中不可缺少的組成部分。賽事的冠名權,門票、廣告、電視轉播權的出售以及贊助費等收入,使各大足球俱樂部和球隊聯盟盆滿缽滿,足球博彩、足球學校、足球用品等與足球相關的體育產業也蓬勃發展。

德勤會計師事務所的一項調查顯示,足球產業是世界第17大經濟體,其年生產總值超過5000億美元。世界盃又是足球經濟中最為耀眼的一顆「皇冠上的明珠」。在福布斯發佈的最具價值體育品牌中,足球世界盃排第三,2013年品牌價值為1.6億美元。憑藉以世界盃為代表的各項重大賽事,主辦國不僅可以帶動本國經濟發展,同時也在外交、文化上帶來與世界交流的契機。產業也蓬勃發展。

足球產業實力基礎在於這一產業「人口」存量。根據國際足聯披露的數據,目前有來自150萬支球隊的2.4億名球員從事這項運動。此外,還有3000萬從事與足球相關工作的人員,也就是說足球從業人員約佔全球總人口的4%。此外,從事足球產業人口的增量每年接近800萬人,相當於每年產生一個保加利亞。

據《中超聯賽商業價值報告》披露,2013年中超聯賽總產值為17.8億元。而1994年職業化之初,甲A聯賽的總票房約3000-4000萬元,冠名費用1032萬元,總產值約4000-5000萬元。剔除通貨膨脹因素,2013年的總產值是1994年的17倍,CAGR復合增速超過20%,遠高於GDP的同期增長率。此外,足球產業的復甦與振興離不開國家層面的政策支持。表1梳理了近年來國家層面出台的有關促進足球產業發展的政策法規,由此我們可以看出,政府對於足球事業的熱衷和扶持力度正在不斷加大,特別是今年7月教育部在新一輪基礎教育課改中提出要在3年內建立「四級足球聯賽機制」,顯示出國家在夯實職業足球的基礎上,做好青少年足球培訓工作的信心,這對於我國足球產業的長期發展意義深遠。

從海外發達的體育經濟體來看,足球運動作為「世界第一運動」,無論從經濟效益還是參與人數來看,一直都是一國體育產業發展的重中之重。我們認為,雖然受制市場化程度低、人才培養體系不完善等因素,國內足球產業的經濟效益尚未完全釋放,但隨著中國足球職業化的深入變革和蓬勃發展,足球與經濟的聯繫越發緊密,中國球市所蘊藏的價值也正在被深入挖掘。而在體育產業中,最具爆發的細分領域非足球莫屬,近年來,隨著中超聯賽職業化、商業化進程的推進,廣州恆大淘寶、江蘇舜天等足球俱樂部的異軍突起,國人對足球的關注度和期待度也日漸升溫。因此,本文將體立足於體育產業中的足球經濟,從最高監管層機構設置和權責劃分角度出發,分析中國體育事業特別是足球事業未來的發展改革路徑,並採用中外對比的方法,展望中國足球的市場化之路。

三、立足政策監管組織結構,挖掘足球產業潛在商機

與國外經營模式成熟的足球聯賽相比,我國的中超聯賽起步較晚,商業化經營仍處於初級階段,和歐洲五大聯賽仍存在很大的差距。我們將在本章節中,從國內足球產業的監管組織結構作為切入點,自上而下地對中超聯賽的盈利模式、經營現狀、俱樂部情況進行逐一分析,透視中國足球產業潛在的投資機會。

(一)監管組織結構

國外足協一般是民間相關人士組成的非營利性社會團體,具有民間性、自治性的特徵,而國際足聯也規定各國政府不得干涉足球事務。但我國的足球協會實際上與體育總局旗下的足球運動管理中心是不同名義下的同一機構,因而中國足協實際上是體育總局旗下的集行政、管理於一身的官方機構。

在甲A時代,聯賽的商務開發權最先由中國足協直屬的國有企業福特寶公司享有。在1993年國際足聯旗下的賽事推廣商IMG(國際管理集團)拿下了甲A聯賽的商務開發權,而福特寶公司則負責代理部分球場廣告,甲A聯賽進入了一段輝煌時期。但由於足協與IMG公司之間的矛盾,2003年IMG淡出中國市場,中超的商務開發權回到福特寶公司手上。但由於福特寶公司經營能力低下,在2005年足協收回福特寶公司的商務開發權,此後開始由中超公司負責聯賽的經營管理。

2005年國家體育總局批準成立「中超聯賽股份公司」,負責對中超聯賽的商務資源進行開發。目前其股權結構為中國足協佔比36%,16傢俱樂部各佔4%。中國足協擁有修改公司章程和變更公司性質的權力,但不擁有對選舉和一般決議的否決權和單獨通過權。目前董事會設8名董事,其中中國足協2人,並委派董事長,中超公司總經理1人,5人為俱樂部代表。監事會5人,包括足協1人,俱樂部2人,職工代表2人,監事會主席由俱樂部代表擔任。從組織結構設計可以看出,現階段中國足協對中超公司具有著絕對的控制權。

(二)收入來源與分配

中超公司的收入來源主要包括三大塊:賽事版權、供應商和贊助商收入。其中賽事版權主要是電視轉播收入,供應商和贊助商收入主要是商家通過中超平台進行各種形式營銷活動所支付的費用,如冠名權、賽事橫幅、場地廣告、大屏幕廣告等。

在收入分配方面,目前沒有官方渠道公佈完整的收入分配方案,我們根據公開資料收集到的信息,對收入分配方案進行整理。中超公司獲得的營業收入會扣除運營成本、足協提成、俱樂部提成和所得稅和其他稅項。其中足協提成和俱樂部提成計為成本支出,作為足協提供服務、俱樂部提供比賽內容的回報。足協提成等於總收入扣除稅項後的10%。根據公司章程,扣除上述成本費用後的淨利潤將提取10%的法定公積金和5-10%的法定公益金,最後剩餘的部分將根據股權比例進行分成,其中足協分成比例36%,16傢俱樂部分成64%。

從中可以看出,足協和俱樂部從中超公司處獲得的收入有兩部分:提供服務的回報,以及對中超公司的投資回報。我們據此進行了估算,足協在2013年從中超公司獲得的收入佔中超公司總收入的17%左右,俱樂部為42%左右。

(三)營收情況

中超公司在2013賽季的總收入為3.7億元,和2012賽季相比收入增長接近一倍,這主要是贊助商、供應商收入快速增長所導致的。贊助商收入從2012賽季的9000萬元增長到1.89億元,而供應商收入則從8000萬元左右增長到1.45億,兩者都大約翻了一倍。賽事版權收入為3600萬元,增長23%,低於整體增速。賽事版權、供應商、贊助商收入分別佔總收入的51%、39%和10%,其中賽事版權(電視轉播)收入佔比較低,這與國外聯賽有較大不同,英超聯賽電視轉播收入幾乎是贊助廣告收入的兩倍,可以看出中超的電視轉播收入仍有很大的增長空間。

聯賽冠名商的贊助費是贊助商收入中的重要來源,2014年平安集團成為中超新的冠名商,簽下為期6年的合同,年均贊助金額達1.5億元,與2013年相比增長131%,而此前中超的贊助費始終處於較為平緩的狀態。可以預期除冠名費外的其他贊助商收入也將快速增長。

在國內聯賽中,門票屬於各俱樂部的收入。2013賽季,中超總門票收入為3.3億元,其中恆大門票收入高達1.28億元,遙遙領先各個俱樂部,其次是北京國安的3700萬元。恆大門票收入較高的原因是上座率較高且門票平均價格高於其他俱樂部。從門票收入佔整個中超體系收入的47%,而英超為29%,可以看出整個中超體系對門票收入的依賴度較高。

(四)球迷基礎

據央視統計,2013賽季共有3.5億人次通過電視收看中超比賽,而到現場觀看比賽的球迷大約有446萬人,平均每場上座人數為18571人。2004-2009賽季中超的收視情況呈現出緩慢增長的態勢,2010年假球黑哨醜聞頻發導致收視情況急劇惡化,而2010年後則實現了跨越式的增長。現場觀看比賽的球迷近年來大致保持平穩增長,2013賽季有輕微下降。相信下個賽季的收視情況會保持增長勢頭。

(五)俱樂部經營情況

2013賽季中超俱樂部整體虧損高達2.64億元,只有恆大和遼寧分別實現盈利8590萬元和1795萬元,虧損最嚴重的富力虧損額高達1.5億元。大面積的虧損主要是由球員教練薪資高企造成的。2008年中超球員薪資總額約為4億元,隨後兩年大約每年增長1億元,但2011年以後恆大率先大幅增加球員薪資支出,使得各個俱樂部也隨之上調球員薪資,2011賽季中超各俱樂部薪資總額突破8億元,增長56.8%,2012年達到10億元,2013年突破14億元,增長43%。俱樂部收入增長趕不上球員教練薪資的增長速度,使得中超俱樂部大面積虧損。

進一步拆分我們發現,中超球員教練的薪資存在嚴重的兩極分化現象。2013年中超俱樂部薪資總支出為14億元人民幣,而16支球隊的球員教練共有630人,據此推算,球員教練每年人均薪資為222萬元。然而,這不能代表中超一般球員的薪資水平。根據公開資料我們統計了中超明星球員教練(包括國腳、外援)的薪資數據,發現全部明星球員教練的薪資達到6.8億元,佔全部球員教練薪資的49%,接近一半。而除去這部分明星,剩下的一般球員教練平均薪資只有135萬元,只有全體人均薪資的61%,明星球員教練人均薪資為694萬元,是一般球員教練的5倍。

儘管和其他行業相比,135萬的年均薪資處於較高水平,然而足球作為一種激烈的體育對抗運動,足球運動員的比賽、訓練強度極大,從事足球運動會對球員的身體產生很大的負擔,甚至帶來嚴重的損傷,因而球員的職業生涯最多只有15年左右,其黃金時期則更短,留在頂級聯賽的時間大概只有5-10年。另外,一般球員退役後難以從事其他職業,收入沒有保障,職業生涯帶來的損傷也會為退役後的生活帶來額外負擔。由此看來,135萬的年均薪資並不具備太大的吸引力。據我們估算,英超聯賽全體球員教練人均薪資折算成人民幣大概為2600萬人民幣,是中超全體球員教練平均薪資的12倍左右,而英國人均GDP只有中國的6倍左右,可以看出由於市場化的缺失,中超的球員薪資是缺乏競爭力的。球員薪資的高低很大程度決定了青少年選擇足球作為終身職業的意願,中超球員薪資缺乏競爭力使得我國足球人才的供應缺乏動力。

綜上所述,現階段,國內足球聯賽市場化程度較低,足協在行政和經濟兩方面對中超擁有絕對的掌控權。作為中超運營主體的中超公司,總收入近年來呈現快速增長的勢頭,贊助商和供應商收入是增長的主要驅動力,賽事版權收入佔比較少,但隨著球迷基礎的豐富、賽事關注度的不斷提升,未來發展潛力巨大。俱樂部層面,受球員教練高薪資的影響,大部分俱樂部的盈利情況尚不樂觀。總體來看,儘管中超市場化程度有待提升,發展勢頭良好,可以預期未來中超聯賽有望進一步擴大其影響力,提升自身價值。

四、借鑑海外成熟聯賽,市場化英超模式俱佳

目前,世界上最主流、受關注度最高的足球聯賽主要是歐洲五大聯賽,包括英格蘭足球超級聯賽、德國足球甲級聯賽、西班牙足球甲級聯賽、意大利足球甲級聯賽和法國足球甲級聯賽,它們有著悠久的歷史,是當前世界上經營模式較為成熟的足球聯賽。其中,英格蘭足球超級聯賽的商業模式最為成熟,歷年上座率保持穩定,總收入位居五大聯賽榜首。我們將在本章節對英超聯賽的經營現狀、盈利模式進行剖析,希望為中國足球聯賽提供經驗借鑑。

英格蘭足球超級聯賽簡稱「英超」,是英格蘭足球總會下屬的職業足球聯賽,總共由20支球隊組成,實際運作由超級聯盟負責。英超不僅在英國本土有深厚的球迷基礎,在全球範圍內也廣受海外球迷的喜愛。除了現場觀賽的球迷,還擁有數量龐大的收看電視轉播的英超球迷。在2011年,觀看英超電視轉播的球迷達到47億人次,包括39億人次在家中觀看比賽和8億人次不在家裡觀看。對於家庭觀眾,英國本土佔16%,海外觀眾佔84%。海外觀眾中亞洲與大洋洲佔比最大,高達33%。其中,中國觀眾在海外英超觀眾中佔相當大的比例,2010年全球收看英超比賽的6.43億個家庭中,就有3億為中國觀眾。

(一)英超聯賽系統

英超聯賽運營體系主要有八個組成部分,分別是俱樂部、聯盟、球員、球迷、投資人、贊助商、電視轉播商和廣告商。球迷是最終消費端,球迷對足球賽事的直接支出和間接支出流向了俱樂部、贊助商、電視轉播商和廣告商,最終創造了聯盟和俱樂部的收入來源。首先,球迷進入球場觀看比賽直接為俱樂部創造了門票收入,而俱樂部也會開發相關的周邊產品(如球衣)向球迷出售,拓寬了直接收入的來源。其次,贊助商通過贊助聯盟、俱樂部或者球員的方式進行品牌產品推廣,而球迷對贊助商產品的購買將支持贊助行為。電視轉播商向聯盟購買聯賽的轉播權,轉而以收費電視的方式向觀眾收取費用。除收費節目的方式外,電視轉播商還可以通過出售比賽時段廣告的方式收回轉播費,而廣告投放商也可以從廣告帶來的收入增長中回收廣告成本。

(二)英超聯盟公司

英超足球聯賽已基本從足球協會中獨立出來,負責經營管理聯賽的是各個俱樂部共同組建的聯盟公司。聯盟公司獨立於足球協會,具有對聯賽的商務資源進行開發、贊助談判、出售轉播權的權利。聯盟公司的股份為聯賽成員的各個俱樂部持有,20個俱樂部各持有英超聯盟公司5%的股權,每個賽季結束時降級俱樂部將股權轉讓給升級的俱樂部,從而維持原有的股權結構。

聯盟公司的經營決策則由各個俱樂部的代表共同決定,涉及重大商務合作事宜或是規則修訂的提議則需要大部分俱樂部代表的同意才能通過。由此可見俱樂部是聯盟公司的所有者和管理者,在聯賽的經營管理上有很大的自主權。足協作為行政機構對聯盟公司有一定的影響力,但不會對其經營有過多的干預。如英格蘭足協是英超聯盟公司的特別股東,對英超聯盟極為重要的人事問題擁有一票否決權(如英超委員會的主席或CEO的任免)。

(三)英超聯盟收入來源與分配

聯賽的主要收入來源主要有三大部分,分別是電視轉播收入、贊助和廣告收入、以及門票和相關產品收入。以英超為例,在2011-2012賽季這三個收入來源分別佔總收入的50%、27%、23%。具體來說,電視轉播收入包括國內轉播和國外轉播兩部分;贊助和廣告收入包括聯賽冠名權、主場冠名權、球衣廣告、球場廣告牌等;而門票及相關產品則包括門票收入、出場費、球衣和紀念品等的銷售。

英超聯賽收入結構數據顯示,電視轉播在英超收入中的地位不斷提升。2004年至2013年復合年增長率4.7%,2010年後電視轉播收入的增長趨於穩定,這是由於英超電視轉播主要合同期限未滿所致(如下表所示),目前英超已經簽下電視轉播新合同,金額高達55億英鎊,與原合同相比增長60%,可以預期未來英超電視轉播將會拉動總收入快速增長。

在收入分配上,聯盟公司從各個途徑獲得的收入將在各個俱樂部之間進行分配。電視轉播收入的50%被平均分配給聯賽的20個俱樂部,25%按照不同球隊比賽轉播次數進行分配,而最後的25%則根據聯賽最終排名來確定。而對於除電視轉播之外的收入,如聯賽冠名費和贊助費,將全部平分到20個俱樂部。聯盟公司每年會將總收入中的一部分,不超過20%劃撥用於公益事業,如用於青少年體育事業的發展。這種合作共贏分成模式的優勢在於,減少聯賽內球隊的收入差距,防止球隊之間實力差距過大的情形發生,保持聯賽各個俱樂部的競爭平衡,避免出現個別俱樂部統治聯賽的局面。除了英超聯盟總收入的分配外,各俱樂部也有部分自己的收入來源,包括球員的轉會費、俱樂部的贊助商等商業收入等。英超聯賽商業化模式最為成熟,聯盟公司和整個體系的運作很大一部分取決於各俱樂部共同決策,下面我們通過幾個具有代表性英超豪門來具體說明英超體系的市場化運作模式。

(四)英超豪門代表

英超聯賽代表性俱樂部「五大豪門」分別為曼聯、切爾西、阿森納、利物浦和曼城。其中曼聯前後經歷兩次上市,雖曾為債務危機所累,但作為第一隻市場價值超過30億美元的運動隊,是資本化模式最為成熟的俱樂部。曼城俱樂部是近五年發展最快的俱樂部,以26%的收入年平均增長位居英超俱樂部收入增速榜首。切爾西、阿森納和利物浦三傢俱樂部具有龐大的球迷基礎,盈利情況近年來保持穩定。

1. 曼徹斯特聯足球俱樂部

曼徹斯特聯足球俱樂部英文名Manchester United Football Club,簡稱ManUtd或MUFC,中文簡稱曼聯,是英格蘭足球史上最為成功的俱樂部之一,一共奪得13次英超冠軍。曼聯曾於1991年在倫敦交易所上市,2005年格雷澤家族私有化曼聯成功,曼聯從倫敦交易所退市所上市。然而格雷澤家族的收購導致曼聯背上了巨額債務。從2011年開始,格雷澤開始採購球員衝擊上市,於2012年登陸紐交所。

格雷澤在2005年完全掌控曼聯後的幾年時間內,俱樂部的收入雖然位居榜首,但私有化過程產生的債務規模也不容小覷。2010年,曼聯長期債務甚至達到了7.54億元,為同年收入的 2.64倍,佔同年資產的76.16%。而後曼聯通過多種手段緩解負債壓力,紐交所的再上市便為其中一種重要手段。雖然深陷債務危機,但曼聯仍是世界上第一隻市場價值超過30億美元的運動隊,領先第二名NFL豪門達拉斯牛仔隊12億美元。曼聯輝煌的歷史造就的龐大粉絲群使得俱樂部很大一部分收入來源於廣告商的贊助,即使2011年球隊在歐冠小組賽便出局,在電視轉播收入方面有所損失,但成熟的商業模式讓俱樂部得以實現4500萬英鎊的收入增長。從圖7可以看到贊助商收入佔比持續增加,2019-2013年分為23.69%、27.00%、31.19%、36.72%和41.97%,呈逐年上升趨勢。

2. 曼徹斯特城足球俱樂部

曼徹斯特城足球俱樂部,簡稱「曼城」,2008年被來自中東的阿拉伯財團收購,並奪得2010-2011賽季英格蘭足總杯冠軍。2011-2012賽季,曼城首次奪得英超聯賽冠軍,2013-2014賽季,曼城第二次奪得英格蘭超級足球聯賽冠軍,這也是曼城球隊歷史的第四個頂級聯賽冠軍。在2008-2009賽季阿拉伯財團接管曼城後,曼城的收入翻了三倍,2012-2013賽季收入僅次於曼聯位居英超球隊第二名。

曼城近幾年收入增長迅速,2013年贊助商及其他收入貢獻巨大,所佔比例達到53%,遠遠高於曼聯的42%、切爾西的32%、阿森納的26%,收入的年平均增速為35%,曼聯為7%,切爾西為6%,阿森納為2%。曼城的收入劇增得益於新市場的開拓和全球化品牌的建立,如2012-2013賽季,曼城聯手印度尼西亞的飲料品牌打造多元化商業模式。

3. 切爾西足球俱樂部

切爾西足球俱樂部是世界上最具規模的球會之一,至今為止,切爾西共贏得過4次頂級聯賽冠軍(包括3次英超冠軍以及1次英甲冠軍),7次英格蘭足總杯冠軍,1次歐洲冠軍聯賽冠軍和1次歐洲足聯歐洲聯賽冠軍。2003年,俄羅斯富豪阿布拉莫維奇斥資1.4億英鎊收購了切爾西俱樂部50.9%的股份,成功將切爾西俱樂部私有化。

在2013年,切爾西俱樂部總收入為3.03億歐元,其中比賽日收入為0.83億歐元,轉播收入為1.23億歐元,贊助商及其他收入為0.98億歐元,分別佔總收入的27%,41%和32%。近年來切爾西的總收入處於穩定狀態,五年平均複合增長率為5.46%,2013總收入與2012相比下降6%。其中比賽日收入下降9%,而贊助商及其他收入比2012增加0.13億英鎊,上升19%。

英超在五大聯賽中商業模式最為成熟,無論是負責運營聯賽的聯盟公司還是參加聯賽的俱樂部都具有極高的市場化程度,且英超系統充分放權於聯賽參與者,各大俱樂共同決策,推動聯賽系統不斷完善。從收入結構來看,電視轉播是聯盟公司和俱樂部收入的主要來源,這得益於英超龐大的球迷數量和穩定的收視群體,可以緩解因球隊因賽季表現不佳而帶來的收入波動。然而,英超系統同樣存在「過度市場化」的問題,以關注度最高的曼聯為例,美國財團主導的球隊再上市另曼聯一度陷入債務危機,大量資運作活動導致球隊基礎投入短缺問題屢次浮現。但英超聯賽悠久的歷史和成熟的系統仍可為中超聯賽改革提供極大的借鑑作用,我們將在以下部分具體分析。

五、中英聯賽悉數對比,改革浪潮蓄勢待發

我們在以上兩個章節分別對中超和英超聯賽的組織結構、盈利模式、經營現狀進行了分析,可以看出,中超和英超聯賽在各個方面都存在很大差別。接下來我們將具體闡述兩大聯賽的不同之處,發掘導致其產生的深層次原因,嘗試為國內足球事業未來的發展方向指點迷津。

(一)監管組織架構比較

國外足協是由俱樂部和相關利益人士自發形成的民間組織,在足球運動不斷的發展的同時,自發形成的足協逐漸擔任起推動足球事業發展、通過足球法規和協會規則、審查監管足球比賽、組織國家隊參與比賽和培養青少年球員的工作。與之相比,中國足協則是由政府成立的行政部門,從根本上就決定了中外足協性質的不同。自下而上形成的英國足協更多的是擔任支持性工作,其根本目的是為足球俱樂部和相關人士提供公共服務;自上而下形成的中國足協則帶有行政管理的色彩,它是站在政府立場以管理者的形式出現的。

在英超模式中,英國足協不參與英超聯賽的經營管理,不從英超聯賽中獲得收益。英國足協擁有英超聯盟公司的特別股,因而它在英超聯盟重大人事任命或提案上有一票否決權,但至今足總還未使用過這一否決權,因為聯賽的提案在表決權都會與足總進行充分討論,只有提案違背法律法規或損害國家足球整體利益的情況下才會被否決。相比之下,中國足協擁有中超聯盟公司36%的股份,是聯盟公司的大股東,16家中超俱樂部分別持有4%的股份。中國足協旗下的職業足球發展和監管部負責管理中超聯賽和中甲聯賽的各項事務,同時中國足協在中超聯盟公司的大股東地位使得它在中超聯賽的經營管理、人事任命上有極大的權力,因而中國足協對中超聯賽有著絕對的掌控權。

從中超和英超的聯盟公司模式對比中可以看出,英超聯賽的主體是由各俱樂部組成的英超聯盟,它本身就是一個有限公司,其所有權屬於二十家英超俱樂部,從成立之初就擁有獨立於英足總的商業開發權,並有權單獨進行轉播和贊助合同的洽談。英足總是英超聯賽的一個特別股東,它在一些重要問題上擁有一票否決權,但在其它事務上沒有發言權。換句話說,中超模式的市場化程度較低,受行政干預影響較大。而英超模式則是英國足協指導下的完全市場化運作。市場化程度較低則主要帶來兩方面問題:

首先是行政干預導致的經營效率低下。中超公司2013賽季收入(電視轉播收入和各類贊助收入)為3.7億元人民幣,英超2012-2013賽季電視轉播收入和贊助收入有181.5億元人民幣。按照中超球迷3億人,英超球迷6.43億人進行估算,中超聯盟公司從每位球迷身上獲得的收入為1.23元,而英超為28.23元,是中超的23倍。從中可以看出中超公司的經營效率遠低於英超。

另外,中超公司大股東足協與其他股東的目標存在衝突。足協作為體育總局旗下的行政單位,其目標是公共利益最大化,為公眾提供「足球比賽」這種公共產品,促進我國足球運動的普及與發展。而各個俱樂部追求的是資本利潤的最大化,通過提供高水平的足球比賽來滿足大眾對體育運動的需求,從而賺取利潤。兩者目標的衝突將阻礙中超聯賽的發展。

(二)投資環境比較

除了聯賽的經營模式外,投資環境對於聯賽的發展也有著重要的意義。英超聯賽發展迅速,其中一個重要的原因是英超聯賽有著良好的投資環境。儘管英超也曾經有過一些假球黑哨的傳聞,但這些不良現象仍屬於小概率事件。對於假球黑哨的治理,英超有著完善的外部監管環境和內部機制。英足總成立了專門監督假球的部門以防範球員腐敗現象的發生,而英格蘭裁判管理機構也對足球裁判有著嚴格的監控,英國的《防治腐敗法》明確規定任何收買賄賂球員的行為和企圖都是犯罪。相比之下我國對假球黑哨的監管環境仍十分不完善,內部監督乏力,外部法規存在真空地帶,使得中超的假球黑哨問題尤為嚴重。

(三)中超的市場化改革趨勢

無論是海外成熟借鑑還是我們與監管部門領導交流的結果都表明,市場化改革是中國足球乃至整個體育產業的必然趨勢。我們認為,政治、市場、社會三方面的因素決定了中超聯賽將很快迎來自上而下的市場化改革轉折點。

從政治因素進行考量,足球產業的市場化改革是大浪潮。中央對市場化改革的決心必然會帶動包括足協在內的行政機構的革新。十八屆三中全會明確指出經濟體制改革的核心是市場化,這為體育總局、足協的制度、人事等方面的改革創新提供了良好的政治環境。借鑑英超的成熟經驗,國內職業足球的管理體系應當遵循市場經濟發展規律以及競技體育發展的規模,建立起結構清晰、權責分明的四級管理模式,確保管理者的獨立性和專業性,提高管理效率。在國家主席習近平曾多次表示出對我國足球運動的高度關注,而社會也對中超進一步市場化改革呼聲較高。可以預期中超在中央與民眾的熱切關注下率先進行市場化改革。

市場供需關係的不平衡也成為中超市場化改革的重要驅動力。足球比賽可以視為一種消費品來滿足人們的需求,足球作為大眾運動,人們對其的需求量也是巨大的。然而我國中超聯賽市場化程度低,技術水平與外國聯賽仍有很大差距,導致人們對足球比賽這種消費品的需求遠不能得到滿足。2011年英國本土共有6.29億人次觀看英超比賽,而同年中國本土只有1.5億人次觀看中超比賽,不足英國的四分之一。即便所有英國國民都是英超球迷,中國球迷的數量也是它的5倍。中國如此龐大的球迷基礎對本土賽事的收視情況竟不足英國的四分之一,由此可見我國體育賽事消費需求的缺口多麼龐大,也從側面說明中超聯賽有著巨大的發展潛力。可以預期需求缺口將推動中超聯賽進一步發展,提高比賽的競技水平與吸引力,而要達到這一目標就必須進行市場化改革,為整個中超注入活力。

此外,我國足球人才存在斷層的社會現象也將推動中超的改革。在2000年,中國足球達到高峰狀態,全國在足協註冊的足球學校有84所,註冊的青少年球員則有37051人,而到了2007年註冊的足球學校減少到56所,青少年球員則減少到13524人。7年間足球學校數量萎縮三分之一,青少年球員萎縮三分之二。到了2010年,青少年球員僅有7000人左右,儘管到了2011年青少年球員增加到20000人左右,但這與中國龐大的人口基數相比是遠遠不能匹配的,同年日本註冊青少年球員高達60萬人,韓國為50萬人,遠高於中國。足協在秦皇島開辦的中國足球學校在1997年報名人數達3500人,到了2008年僅有50多人報名,2009年開始停止招生。由此可見中國從2000年左右的高峰期到現在,青少年足球人才經歷了驚人的萎縮,使得目前我國足球人才處於青黃不接的狀態。一個發展良好的本土足球聯賽是培養足球人才的溫床,也是吸引青少年投身足球事業的重要因素。足球人才斷層的壓力將倒逼足協和中超聯賽進行改革,提升本土聯賽的價值,吸引青少年投身足球事業。

除上述國內因素外,國際因素也將推動中超市場化的浪潮。世界盃作為世界上最受歡迎、規模最大的體育賽事,其象徵意義已超越了一般的足球比賽,它已成為了展現國家體育軟實力,聯繫民族自信心的象徵。在世界盃上取得好成績更能提升國家形象,增強民族凝聚力。然而,我國足球國家隊在世界盃上的表現卻每況愈下,這與泱泱大國的身份是極不匹配的。在歷屆世界盃中,中國隊只在2002年成功進入世界盃決賽圈,但也以三戰全敗的成績飲恨世界盃,此後三屆世界盃甚至都未能進入預選賽最後一輪便已淘汰。根據國際足聯的統計數據,中國隊的世界排名從2002年巔峰時期的50名左右到如今跌到97名,可謂是每況愈下。在2013年中國對戰泰國二隊(平均年齡未到23歲),竟踢出讓人震驚的1:5慘敗,為國足歷史添上恥辱的一筆,也讓中國球迷意識到國足水平降至新低。

儘管歷年國家對足球的財政支持不斷增加,各種政策法規也不斷出台來支持中國足球的發展,但事實證明國足的表現卻每況愈下。中超收入和盈利情況不斷好轉,但也完全沒有體現在國足的戰績上。可以看出,單純增加投入來獲得更大產出的機制在非市場化的中國足球體系下越發失靈,要改變國足不斷退步的局面,對整個中國足球體系進行市場化改革已經迫在眉睫。

事實上,英國足球聯賽也經歷過接近二十年的市場化過程。自1983年托特納姆熱刺俱樂部上市起,引領俱樂部的公司化改革,越來越多的俱樂部開始謀求上市。80年代末,英國足球陷入低谷,為挽救英國足球,1991年《英超聯賽創立協議》正式出台使得新成立的英超聯賽完全從英國足協的體系中獨立出來,由英超聯盟公司獨立進行聯賽的經營管理。2003年俄羅斯巨富阿布拉莫維奇買下切爾西俱樂部,進一步深化俱樂部商業化運作,帶來俱樂部資本運作的浪潮。英超正是在這種不斷的市場化進程中不斷完善自身的運營管理,逐漸提升自身的影響力,成為當之無愧的世界第一聯賽。我們認為,儘管目前國內足球產業仍處於市場化的起步階段,但在這三大因素的驅使下,中超聯賽將會借鑑英超的歷史經驗進入市場化改革的轉型期,為國內足球產業乃至整個體育經濟注入新的活力,開啟新的藍海。

六、關注體育市場化革新,投資標的逐一細數

我們從改革浪潮角度出發,認為中國體育產業的發展本質是改革,行政機構設置與演變的方向、自上而下地為資本市場展示了中國體育事業最重要的改革推動力——監管層思路的潛在革新。我們認為,體育產業的投資機會不是市場現在理解的主題投資,而是改革紅利釋放的價值修復。而在這股改革浪潮的驅動之下,中體產業、浙報傳媒、雷曼光電等上市公司將成為最受益的投資標的。

(一)中體產業(600158.SH)

中體產業成立於1998年3月,是由國家體育總局體育基金管理中心、國家體育總局體育彩票管理中心、國家體育總局體育器材裝備中心和中華全國體育基金會等共同發起組建的中國體育產業規模最大的股份制企業。中體產業作為體育總局系統中目前唯一上市公司平台,具有雄厚的資金支持和豐富的業內運作經驗。

公司2013年實現體育業務收入3.85億,同比增長19.81%。公司始終堅持將體育產業作為立足和發展之根本,主營業務涉及複合型城市體育地產開發、賽事管理與運營、體育場館運營管理、休閒健身、體育經紀、體育彩票、體育設施設計及建設:

- 體育地產:致力於體育主題地產的開發和管理,已從單純的住宅建設發展到開發運營城市體育綜合體與中央體育商務區,形成了較完備的產業鏈。

- 體育場館建設與運營:國內唯一的縱貫體育場館前期規劃、設計、建設、內容提供和長期運營的全產業鏈服務商,擁有多家專業公司,為百餘個大型體育場館提供過前期規劃與設計諮詢。

- 體育服務:以奧林匹克推廣、大型賽事運營、體育營銷和體育明星經紀等業務為核心,彙集了大批相關領域的精英,擁有和經營優質體育資源,並為企業和城市提供全面的體育營銷與推廣服務。

- 體育彩票:擁有覆蓋終端硬件產品、系統軟件、遊戲玩法等彩票全產業鏈的開發運營能力,是行業領先的電腦彩票終端設備、彩票計算機交易系統、彩票業務管理信息化系統、彩票市場運營管理服務產品的供應商與服務商。其控股子公司(45%)北京英特達系統技術有限公司成立於1998年,是中國體彩中心彩票終端機指定供應商之一,為全國25個省市級體彩中心提供彩票終端機及售後服務。英特達被收購前的2011年全年營業收入達1.32億元,淨利潤為1014萬元。

中體產業2014年8月22日晚發佈公告,其大股東國家體育總局體育基金管理中心對於股權分置改革承諾事項作出了說明,為落實證監會發佈發佈的《上市公司監管指引第4號》要求,其積極探討解決辦法,由於沒有可注入的優質資產,雖經多方努力,仍未能在規定的期限內形成明確的可行性方案,所以沒有在《指引第4號》規定期限內規範承諾。下一步將在符合《指引第4號》及《上市公司股權分置改革管理辦法》規定的前提下,轉讓其所持中體產業全部股份,由受讓方履行承諾事項,轉讓股份收益按國家國有股權管理相關規定辦理,此項工作三年內完成。

我們認為,中體產業現任大股東是「國家體育總局體育基金管理中心」而非體育總局本身,其確實沒有優質資產無法完成承諾,所以只好轉讓股權給受讓人,但體育總局旗下優質資產眾多;法律法規保護中小股東權益(股票市值和公司長期價值),變更承諾或豁免履行承諾事項需提請股東大會審議,承諾相關方及關聯方應迴避表決,因此要想獲得股東大會的支持,該受讓人肯定必須擁有讓投資者滿意的資產注入能力和潛力;中國體育事業受到國家領導的高度重視,而目前市場化水平和國際實力與中國國力並不匹配亟待改革,體育事業市場化改革是大勢所趨。我們相信,中體產業作為體育總局系統中目前唯一上市公司平台,必將在體育市場化改革浪潮中擁有眾多發展機遇。

(二)浙報傳媒(600633.SH)

我們曾在前期對國家體育總局旗下資產進行了全面梳理,其中中國體育報業總社旗下的「華奧星空」於2003年由中國奧委會、中華全國體育總會共同成立,由中國奧委會、中華全國體育總會控股,擁有互聯網運營的各種國家強制性牌照和資質,如互聯網視頻播放許可證、ICP證、互聯網信息公告許可證等,專門負責中國奧委會官方網站、中國體育代表團官方網站、全部運動協會官方網站,以及劉翔等眾多體育明星個人網站的建設和運營。

浙報傳媒是國內第一家媒體經營性資產整體上市的報業集團,以投資經營現代傳媒產業為核心業務。公司持有華奧星空36%股權,自2013年起,公司已與華奧星空聯合承辦NEST全國電子競技大賽,推進電子競技運動在我國的職業化發展,未來將繼續發展體育電子商務。

目前,華奧星空為中國體彩網提供製作、技術等支持,其主頁上「體育彩票」頻道與中國體彩網直接連通。而中國體彩網是國家體育總局體育彩票管理中心唯一指定的官方網站,通過這一合作能很好的將體育總局的體育資源以及本身遊戲平台的價值進行結合。

(三)雷曼光電(300162.SZ)

雷曼光電是國內領先的專業化、國際化、高品級的LED製造商,同時也是亞太地區乃至國際市場有影響力的廠商之一。公司始終致力於為客戶提供高效、節能、穩定的LED封裝器件和應用產品,其超高亮全彩系列、大功率多規格LED產品,涵蓋全彩色顯示屏、景觀照明、交通信號及信息顯示三大領域。

自2011年起,雷曼光電就開始佈局體育產業,成為中超聯賽LED設備製造類唯一合作夥伴。根據公司與中超公司簽署的協議,雷曼光電將在今後5年內為中超聯賽提供賽場全彩廣告顯示屏設備及相關服務,通過提供LED顯示屏設備置換每次中超比賽12分鐘的廣告時間。2013-2014賽季,公司將可對外出售的10分鐘廣告時間銷售給中超公司,剩餘2分鐘用於自身品牌推廣,共獲得1800萬元的營業收入(廣告收入1500萬元,附加服務費300萬元)。

除了與中超公司現有的戰略合作之外,公司堅信中國足球聯賽的商業價值將處於逐漸上升趨勢,積極開發體育傳媒領域的商業價值。公司將進一步打造優勢體育營銷平台,與贊助商、合作夥伴共同開發足球聯賽的商業價值,同時贊助商借助足球聯賽的營銷平台,獲得比賽現場的顯示屏廣告推廣時間、比賽的電視和網絡轉播宣傳、比賽球票上品牌LOGO的推廣機會。

移動社區系列之開篇:社區人站起來了

來源: http://newshtml.iheima.com/2014/0911/145615.html摘要:如果說互聯網廣泛地改變了中國,那麽互聯網上的社區給中國人帶來的是更為縱深的改變。移動社區讓中國人在日常生活中真正有了自己的“組織”,人們可以隨時隨地在各個群組發言、交流、達成共識。借助移動互聯網,中國人意外地找到了通往開放社會的小徑。

曾經苦逼的社區生意,這一輪有可能因為移動互聯網而站起來。

做社區的都是骨灰級愛好者,但在PC時代,他們都做得很苦、很累,老社區往往都有十年以上的歷史。但中國並沒有如美國一樣出現臉譜(Facebook)這樣的社區巨無霸。一度被稱為中國臉譜的人人網,上市後市值一度達71億美元,但後來股價一年比一年難看,現在市值只有13億美元。

曾一度在白領中掀起“偷菜”、“搶車位”狂潮的開心網現在也悄無聲息了,據說在悶聲發遊戲的財。著名的天涯社區1999年成立,2007起才獲得了規模級收入。天涯只完成了兩輪融資,金額也不過千萬美元這個級別。而且受新社交方式的沖擊,天涯基本沒有上市的機會了。

進入移動互聯網時代,一切都不一樣了。

門戶之王新浪之前在博客、視頻、遊戲等方向做過探索,但始終不得其門而入,2009年憑借新浪微博——中國的Twitter重回中國互聯網第一陣營,2014年4月新浪微博赴美上市,市值超過30億美元。

陌陌2011年8月上線,2013年7月開始嘗試“謹慎的商業化”,半年內即入賬約800萬美元。2014年春天,陌陌估值已達30億美元。當然,微信數百億美元的估值就不用我們贅述了。

新浪微博、陌陌只是移動社區成為創投熱門領域的一個縮影。蘑菇街的估值已達10億美元,雪球的估值已達5億美元,明星衣櫥的估值已超過2億美元,脈脈估值達到了1億美元。

估值不詳的公司,融資額也足夠震撼。丁香園獲得了騰訊的7000萬美元,愛拍原創獲得了賽富亞洲領投的3800萬美元,美柚獲得了海納亞洲領投的3500萬美元,Nice獲得了H captial領投的2000萬美元……

如果說兩年前《創業家》對移動社區的判斷是初創期“大爆炸”的話,以上大額數字和主流公司的身影盡管不能證明移動社區的商業化已經大功告成,但至少意味著:社區這個又慢又苦的邊緣生意,終於在移動時代煥發了青春,而且是作為一個群體。

為了向讀者展示這個現象的廣度和深度,《創業家》9月刊封面采寫了70家移動社區的創業公司,並為大家梳理出了移動社區發展中的九大要點。

1.創業者的初衷是為了滿足自己的需求,創始人就是重度用戶。這樣他才能吸引來高質量的種子用戶,並且對產品走向非常明確。

2.通用平臺沒機會。這麽說的邏輯還是一樣:PC時代有BAT,移動時代有微信。通用平臺都無法準確、深入的抓住小眾人群的需求,因此在垂直領域,創業者才有可能做大。

3.社區產品的核心問題是:你希望什麽樣的人,來你這里做什麽,他為什麽要來。意即用戶之所以發生社區行為,是因為你提供了什麽不可替代的價值?

4.移動端用戶的給社區的時間很少,容忍度也低。這意味著移動端不會給你留出天涯、豆瓣一樣漫長的成長時間,要快速獲取規模級用戶。

5.由於獲取用戶的成本太高,所以社區產品的定位不能走偏。一旦大家不知道這個社區的運營者想幹嘛,他們就會走,而且再也不會回來。

6.初期的產品架構的擴展性得強。社區產品一旦找到爆發點,迅速湧入的巨量用戶往往會造成產品的技術問題,進而流失品牌力與用戶。所以要設計能夠支撐你爆發的產品架構。

7.比起PC互聯網,移動互聯網不會發明什麽新的商業模式,還是老四樣:廣告、電商、增值服務、遊戲。但從產品走向老四樣的路徑會改變。

比如想靠廣告變現,就不能再走“內容→廣告”了,而要走“內容→用戶→關系→營銷”的路徑;想靠電商變現,也不是在社區頁面之外另起一個電商頁面然後導流量賣貨就行,而要靠著移動端工具提高信息透明度,將自己的“用戶數”變成“數據”後,通過O2O的形式賣商品或服務。

社區的商業模式得嚴格遵從你的社區用戶的特性。移動社區的用戶,已經不再是PC時代的IP地址,而是一個手機號,一個活生生的人。

8.建立社區時,要在用戶心理中營造可消費的欲望,引導用戶消費。如果用戶一開始就抱著免費的目的來,那他離開這個社區時的動作很難成為商業化動作。

9.重度垂直是未來。因為創業者對小眾用戶有了深入的洞察和體會,又建立起了龐大的運營體系,所以它聚合起的用戶的精準性和黏性都非常高,也更加容易跟用戶“在一起”碰出變現的路徑。唐巖說,陌陌發行遊戲是因為用戶提了要求。

某種程度上,我們應該感謝這波移動社區浪潮背後的推手經緯創投、創新工場等投資機構。因為它們在中國移動互聯網發軔之初即開始投資移動社區,所以我們不再像過去那樣按照單位或者職業劃分人群,而是按照興趣、愛好聚合到一起,隨時都可以在移動端完成交流,張揚個性。社區在增加中國人的生活維度之余,還會激發人更多的創造力。

不經意間,你身邊的每個人都已經加入了某個社區。附圖:熱門移動社區黃頁

音樂140909大指揮家系列(三)Ferenc Fricsay

來源: http://www.tangsbookclub.com/2014/09/09/%E9%9F%B3%E6%A8%82140909%E5%A4%A7%E6%8C%87%E6%8F%AE%E5%AE%B6%E7%B3%BB%E5%88%97%E4%B8%89ferenc-fricsay/音樂140909

大指揮家系列之(三):Ferenc Fricsay

蕭律師執筆

在音樂歷史長河中,匈牙利也多產出色的人物。 本系列第一篇介紹的大指揮家Istvan Kertesz是匈牙利籍,而今期介紹的一位也是原籍匈牙利,他就是老牌指揮FerencFricsay。這稱謂追隨西方習慣,姓氏放在最後。事實上,匈牙利人的習慣跟我們大中華一樣,姓氏先行,故他在本國按習慣應稱Fricsay Ferenc。

一般古典音樂發燒友會很熟識George Solti、Herbert von Karajan、甚或Lorin Maazel。 但如果他既熟識而又酷愛Ferenc Fricsay,其資歷相信一定不淺,甚且可以推算他對古典音樂的鑑賞能力應有相當。 為何?因為這位指揮去世時許多讀者還未出世呢!

Ferenc Fricsay於一九一四年出生於匈牙利首府布達佩斯,正是歐戰爆發的第一年。 他少年時進入布達佩斯音樂學院,學習鋼琴、小提琴、單簧管、長號、敲擊樂器、作曲及指揮,師事匈牙利籍的名作曲家及指揮家巴托Bela Bartok、高大宜Zoltan Kodaly及德籍作曲家及指揮家杜蘭宜Emst von Dohnanyi。 他的父親是布達佩斯青年音樂家樂團的指揮。 他竟然在十六歲那年繼任父親成為該樂團的指揮。

Fricsay年十九歲(1933)即出任布達佩斯歌劇合唱的指導導師。以後十年間成為Szeged Philharmonic Orchestra的音樂總監。Szeged是匈牙利的第三大城市。1942年,由於他曾想雇用猶太人音樂家、他本人並且有猶大血統──他的母親是猶太人──而須於歐戰後接受軍事法庭法庭審訊。1944年,納粹德國進占布達佩斯,他獲得密報,蓋世太保正準備遞捕他,匆忙帶著妻子和三個孩子從地下秘密通道逃亡。

二戰後的匈牙利深受蘇聯制肘,但Fricsay仍得任布達佩斯大都會樂團(即布達佩斯愛樂交響樂團的前身)指揮一職。 他在四十年代末在薩爾斯堡音樂節指揮近代作曲家Gottfried von Einem及Frank Martin新歌劇的世界首演,甚受觀眾贊賞。 這次在國際音樂舞臺的成功演出使他贏得柏林RIA Symphony Orchestra和柏林德國歌劇院首席指揮的職位。1950年,他又出席愛丁堡音樂節演出莫紮特《費加羅的婚禮》,並且聲名大噪。

1951年,他首次指揮 阿姆史特丹的Royal Concertgebouw Orchestra。1953年在巴黎、米蘭、洛桑一輪演出後首次踏足美國,在那裡他指揮過波士頓交響樂團和三藩市交響樂團。 最後他獲聘任為侯斯頓交響樂團音樂總監,但任期未完就突然辭職,主要理由是稅務問題:如果他在美國居留超過六個月,則須申報在全世界其他地方的收入。

離開美國後,他前往瑞士。1954年,他首次指揮以色列愛樂管弦樂團。大抵整個五十年代他都在德國,歷任巴伐利亞國家歌劇院音樂總監、RIA交響樂團、柏林德國歌劇樂團、及柏林愛樂管弦樂團(BPO)的指揮。就是在這十多年間,他為我們留下珍貴、也是最後的演繹錄音,尤其是身歷聲錄音。

Fricsay的最後音樂會是一九六一年十二月七日在倫敦指揮倫敦愛樂管弦樂團(LPO)演出貝多芬第七交響樂。 他的身體健康狀況一直都不好,受多種病魔糾纏。 一九六三年二月廿七日因胃癌在瑞士Basel去世,時年四十八。

FerencFricsay現存於世的錄音大多都是在上世紀五十至六十年代二十年間替DGG灌錄的錄音,很多都是單聲道版。幸喜尚留有若幹身歷聲版,絕大部份都是和當世兩枝世界超頂級的樂團合作:柏林愛樂管弦樂團(BPO)和柏林電臺交響樂樂(Berlin RSO)。

FerencFricsay不是Karajan、Haitink或Solti那種「通才型」──差不多甚麼作品也指揮;他倒傾向像Bruno Walter和Otto Klemperer的「專門型」──,甚至比前二者更狹窄。 他從沒灌錄過 舒伯特、布魯克納、馬勒、或西貝流斯的交響曲。他特長於演繹貝多芬、莫紮特、海頓和他的老師巴托和高大宜的作品。

他留下的錄音雖然不算多,但都堪稱絕響。他灌錄的幾首貝多芬交響樂身歷聲版(只灌錄得第三、第五、第七和第九),可算是現今最昂貴的DGG二手版價。尤其是第九,可算是他的力作。 這曲灌錄於四十三歲之年,時維一九五七年十二月及一九五八年一月及四月,他共花了八節時間錄音。這是DGG第一套貝九的身歷聲錄音。其他的名盤如德伏紮克的「新世界」交響曲和莫紮特作品編號427的C小調大彌撒曲,更是人盡皆知。

他指揮時不用指揮棒,但目光如炬、精力充沛,手法極端清晰與準確,毫不含糊地傳達感情與提示予樂團的每一個團員。

FerencFricsay是少有的不用指揮棒之徒手指揮家,手法清晰與準確。

我的推薦:

Bartok : Piano Concerto No.1 + Rhapsody for Piano & Orchestra (Anda/Berlin RSO) (DGG 138708)

Bartok : Bluebeard’s Castle (BPO) (DGG 138030)

Beethoven : Triple Concerto (Anda/Schneiderhan/Fournier/ Berlin RSO) (DGG 136236)

Beethoven : Symphony No.9 (BPO/St. Hedwig’s Cathedral Chorus) (DGG 138002/3)

Beethoven : Symphony No.7 (BPO) (DGG 138757)

Beethoven : Symphony No.5 (BPO) (DGG 138813)

Beethoven : Symphony No.3 (BPO) (DGG 138038)

Dvorak : New World Symphony (BPO) (DGG 138828)

Haydn :Te Deum + Mozart : Organ Mass (Berlin RSO/Bavarian RSO) (DGG 136398)

Mozart : Don Giovanni (Berlin RSO) (DGG 136224)

Mozart : The Marriage of Figaro (Berlin RSO) (DGG 138697/99)

Mozart : Symphony No.39 and No.40 (VSO) (DGG 138125)

Mozart : Symphony No.29 and No.41 (VSO) (DGG 138709)

Mozart : Mass in C minor “Great Mass”(BRSO/St. Hedwig’s Cathedral Chorus) (DGG 138124)

Mozart :EineKleineNachtmusik + Beethoven : Egmont Overture + Smetana : Moldau (BPO/Berlin RSO) (DGG 136226)

Racmaninoff : Rhapsody on a Theme by Paganini + Weber : Concert Piece (Weber/Berlin RSO) (DGG 138710)

Opera Ballets (Berlin RSO) (DGG 136211)

Tales from Vienna Woods (with other Johann Strauss’s Waltzes) (Berlin RSO) (DGG 138238)

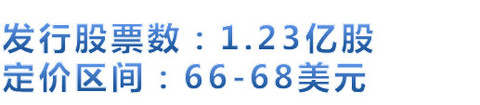

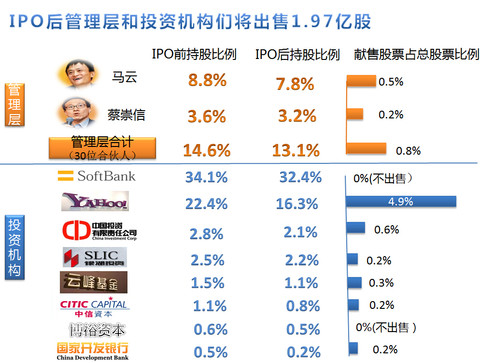

財說圖說系列——阿里IPO只是挑戰的開始 財說

來源: http://xueqiu.com/9041141730/31621989

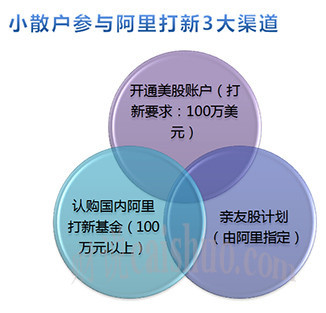

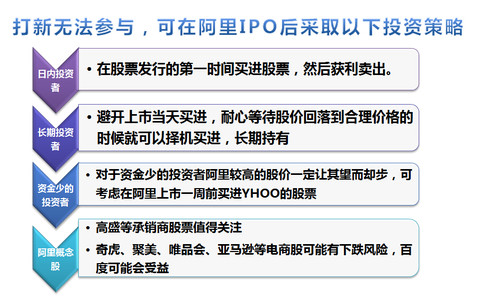

這周五$阿里巴巴(BABA)$ 就要IPO了,但其實這對投資者來說只是挑戰的開始,本期財說用幾張圖為您幹貨呈現阿里IPO之後......

@今日話題

財說往期圖說系列:

一圖讀懂滬港通

http://xueqiu.com/9041141730/30834980

一張圖告訴你A股市場有多坑爹!

http://xueqiu.com/9041141730/31180115

一圖教您快速看懂財報

http://xueqiu.com/9041141730/31621928

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019