- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

SENSE隨筆131011《精準預測》上:魔球與天氣報告 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/10/11/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86131011%E3%80%8A%E7%B2%BE%E6%BA%96%E9%A0%90%E6%B8%AC%E3%80%8B%E4%B8%8A%EF%BC%9A%E9%AD%94%E7%90%83%E8%88%87%E5%A4%A9%E6%B0%A3%E5%A0%B1%E5%91%8A/SENSE隨筆131011

《精準預測》上:魔球與天氣報告

執筆人:蟬

古代人相信宿命論,並企圖透過占卜等方法去透視已確定的未來。 所以預測predict在古時的意義是竅視神已安排好的未來。 Predict一字源自拉丁文,是舊教時候的產物。

到了啟蒙時代,“人是自己命運的主人”的想法開始流行,日耳曼語根的“forecast預料”是指為不確定的將來作規劃時,對未來可能發生情況的估算。*** 然而今日,兩者的用法已經互通。

本文為三篇系列文章之首篇,介紹去年大熱賣的科普書《精準預測The Signal and the Noise》,這書很易讀,例子有趣,尤其適合 職業投資人/賭徒,誠意推薦。

〈大數據與魔球〉

2011年Brad Pitt飾演的電影《Moneyball魔球》獲得6項奧斯卡提名,片中講述「美國大聯盟棒球MLB」球隊 ‘奧克蘭運動人’ 的經理人Billy Beane 發明以統計方法為主的系統去挑選有潛質的球員。 他憑此方法成功建立了一隊班費低但成績好的球隊,並改變整個大聯盟傳統倚賴 “球員探子”的習慣。

為何魔球會發生在MLB而不是其他類型運動的職業聯賽呢?

根據網站askmen.com文章指出, 世界盈利最多的5大職業體育聯賽分別是 ‘美式足球聯盟’ NFL、 ‘英超聯’English Premier League、MLB、Formula One和NBA,當中三個聯賽均在北美洲。

NFL,MLB和NBA的球隊每年常規比賽分別為16場,162場和82場。

除比賽數量,三種運動的崗位分工雖然明確,但獨立性卻以棒球最高,棒球中投手和打者都是輪值投球和擊球,故一般都為個人的大部分統計數字負責。 美式足球和籃球的球員互動性高,難以將個人因素分離。***

如Silver所說,棒球的條件非常有利於統計運用,當中數據的準確性和數據庫足夠龐大, 令很多預測變得可能,加上職業運動的規則明確,更使可預測性得以提高。

大聯盟職棒MLB過去一百四十年的統計數據都詳盡準確地記錄下來,令數據的可用性大大提高。 這樣的條件令統計數據在大聯盟評定球員表現時成為重要的工具,在「魔球效應」之後更是如此。

「魔球系統」想要去除的,是傳統球探對於統計數據和主觀因素之中,如外觀、人品和各種可能與表現無關的因素的偏見***,以較客觀的方法建立球員潛力評估系統。

本書作者Silver的傑作之一便是一套稱為PECOTA的球員表現預測系統。PECOTA在2003至2008年的球季期間在雜誌上發表球員和球隊表現預測, 預測成績相常出色。 除了比同類系統出色,還打敗了拉斯維加斯的賭盤。

有趣的是,Silver指出在2006年PECOTA發表的一百大新人名單,在五年後與以業餘球探預測結果建立的《美國棒球》雜誌百大名單比較,表現是較差的。 Silver指出《美》的名單上的球員創造的勝局比他名單的球員要多15%,而15%是很大的差距,足以證明該輪球探的預測比他的系統優勝。

統計為主的方法其中一個弱點是將不能量化的資訊忽略。*** 例如統計數據不能反映球員的紀律,心理素質和適應能力,但球探由球員年青的時候便開始跟進背景和個性,而這些資訊可能正是球探優於數據分析的地方。***

〈氣象局真的很差勁嗎?〉

“神為何要創造經濟學家?”“因為要讓氣象學家不要那麼丟人。” :)

人們常抱怨氣象局的天氣預測不準確,尤其是預測不會下雨卻下雨的時候。 這種尷尬情況迫使天氣預測帶有一種叫做「wet bias濕偏差」的偏差:即偏向預報比實際更多的降雨,因為大眾對 “假陽性false positive” 比較不敏感。***

然而統計告訴我們,天氣預測在過去二十年的準繩度有了明顯的提高。要了解原因,須先看看現代氣候預測的背景。

牛頓力學的發現令人開始相信宇宙有高度秩序, 而且事物行為遵守單純的物理定律,傳統的宿命論影響力衰減,繼而抬頭的是「科學決定論」。***

其中一種著名的說法便是數學及天文學家Pierre-Simon Laplace提出的假設,後人稱為「拉普拉斯的魔鬼 Laplace’s Demon」:

Th. 假如完全知道自然中所有物體的狀態,並且存在一組固定的法則支配著宇宙運作,則應該可以對未來做出完美的預測。****

拉普拉斯相信大自然是完美的,人們之所以不能作出準確的預測,是因為人並不像大自然般完美。***

與之對抗的是「機率論」者,他們相信宇宙的狀況存在不確定性。*** 直到20世紀初,理論物理學家Werner Heisenberg提出「不確定性定理 Uncertainty Principle」,指出除了因為「觀察者效應Observer’s Effect」—- 即 “量度令受測者行為改變,因而沒有辦法完全準確測量粒子的行為” 以外,粒子自身的行為是隨機的。*** 它的位置position與動量momentum也不可能同時被準確測定。*** 不確定性定理是當代「量子力學」的基礎理論。

然而氣象是分子層次的現象,毋須用到量子力學。 現代氣象預測其實是「拉普拉斯的魔鬼」的一種實踐。*** 要預測氣象最直覺的方式是,把大氣空間分解成三維的量度格子,並觀察格子內的氣象資料。 接著將資料以已理解的氣象原理去預計未來的變化,理論上應該能得出準確的預測。

然而世事絕非那麼完美。 1972年數學家Edward Lorenz提出「混沌理論Chaos Theory」,俗稱「蝴蝶效應」。混沌理論的基本原則是:

Th.初始條件的微小改變會讓結果產生巨大而意外的歧異。****

它適用於擁有以下兩個特性的系統:

- 系統是動態的,即某時間點的行為表現會影響其未來的行為;***

- 系統是非線性的,即它們遵守的是 等比級數exponential的關係而非 等差non-arithmetic的關係。***

氣候預測系統正是這類型的系統, 由於測量個別格子內的氣候資料已存在細微誤差,再加上格子的精細程度呈等比級數影響精確度,所以即使電腦的運算能力以每兩年倍增,氣候預測系統的改良速度並沒有跟上。 如果將量度格子的邊長減半,便需要8倍的運算能力去配合。*** 此性質限制了氣候預測的改進速度,再加上如濕偏差等由巿場競爭所引入的因素,令大眾低估了氣候預測進步的幅度。

然而,大家絕對可以漠視七天以上的氣候預報,因為它們的表現證實比以歷史數據得出的統計結果還要差。 ![]()

下篇將淺談同樣受混沌理論影響的經濟預測為何在過去數十年皆沒有改善,並介紹兩大預測門派之理論:「Bayes’ Theorem貝氏定律」 和 費雪的「頻率論Frequentism」,請勿錯過。

參考:

1.《精準預測:如何從巨量雜訊中,看出重要的信號》

《The Signal and the Noise》, 2012, Nate Silver

2. http://www.askmen.com/sports/business_200/218_sports_business.html

說史131008傑弗遜傳(40) 古道照顏色 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/10/08/%E8%AA%AA%E5%8F%B2131008%E5%82%91%E5%BC%97%E9%81%9C%E5%82%B340-%E5%8F%A4%E9%81%93%E7%85%A7%E9%A1%8F%E8%89%B2/說史131008

傑弗遜傳(40) 古道照顏色

朝日執筆

〈美國簡史番外篇〉: 天才傑弗遜和他的對手們(十九)「最終回」

身前事,死後名。The Lives and Deaths of the Genius Jefferson and His Antagonist

〈阿當斯〉

馬歇爾之所以能在美國歷史上,建立不朽的貢獻,其中也有阿當斯的一份功勞。是阿當斯首先對馬歇爾委以國務卿的重任,也是阿當斯把馬歇爾安放到最高法院首席大法官的寶座之上。沒有阿當斯,也就沒有馬歇爾的傳奇。

阿當斯為聯邦黨,為美國,為歷史,留下了馬歇爾之後,心安理得地離開白宮,返回麻薩諸塞昆西市Quincy的老家,從此幾乎再也沒有離開這個城市了。

阿當斯在當時就已被人譽為「政治哲學家」,甚至被部分人尊稱為「美國政治哲學之父」。早於獨立時期甚至更早,他就已經發表了不少文章,建立了一個相當完整的政治哲學體系和宇宙觀。 這個體系可以說既代表了建國先賢們的某些共同信念,又反過來,以其影響力在知識群體中進一步加強這些信念。後世稱這種政治哲學為「輝格主義Whiggism」。***

「輝格主義」源於英國,英國在稍早的時候已經出現了「輝格黨」。正如中國的「理學」一樣,「輝格主義」是一套涵蓋政治、倫理,以至宗教的宇宙觀,並具有極其鮮明的時代背景。

在啟蒙運動中,牛頓所描繪的空間體系受到無上的推崇。在萬有引力宇宙中,所有天體靠著彼此之間的力量,互相牽制而各安其位。 天體之間的運動不斷,但卻因為彼此之間的牽引而有所制約,其中顯然有一套秩序和法則支配著這一切。

「輝格主義」與「自然神論」一脈相承。 宇宙既是如此的完美,一切事物均受其他事物的制約,從來沒有脫離其所屬位置, 必然由一個絕對理性的上帝所創造。 祂創造了宇宙和宇宙運行的法則,創世之後,祂的工作也就結束了。 因為秩序一經啟動,就會永恆和完美地運行下去。

上帝造人是為了受造物中能有「某些東西」可以了解祂完美的法則。人類既然有幸被賦予這神聖的使命,就應該將上帝的「天道」奉行在人間—- 建立一個「立憲的國家」!上帝為宇宙立憲,人也應該為社會立憲!人類遵從上帝的「道」,也就是運用至高的理性,定立一套讓所有權力互相牽制,而能各安其位的政治運作方式。

在阿當斯的論述中,上帝所創造的宇宙之所以「美」,是因為其永恆不息的秩序,而秩序的來源則是每一種力量對另一種力量的互相影響和牽制。 人類要秉承上帝所創造的「宇宙之美」,則所建立的政府一定要有「憲法」來維護世間的秩序,而最能維護秩序的「憲法」,就是要讓每一種權力都必須受到其他各種權力的影響和牽制。****

因此,評價一個政府好壞的準則非常簡單。首先,「立憲」是必需的,這是阿當斯等「新英格蘭輝格主義者」對英國政府不滿的主因。「立憲」後,能夠「上遵天道,下守法規」,安於其位的政府(尤指行政部門)就是好政府;踰越本位,對其他權力橫加干涉,以至試圖操控所有權力的政府,就是壞政府。這種想法與中國儒家的「天道」、「正名」等觀念,實在是異曲同工。

在獨立時期,由於擁有共同的目標—- 獨立和制憲,阿當斯和傑弗遜的想法還不至於有太大的分歧。 這也是二人在獨立時期惺惺相惜,建立深厚友誼的原因之一。不過在正式建國和立憲後,二人政治理念的分野就突顯出來了,甚至因此而產生嫌隙。阿當斯在這方面贊同漢密爾頓的想法,認為「憲法」既是上帝的「天道」在人間的「理性體現」,則應該盡可能保持「穩定」。正如所有的聯邦黨人一樣,阿當斯並不信任人民— 他們沒有足夠的理性。 他認為政府應由菁英所領導:「人民當然有權表達意見,政府也當然有義務聆聽,但政府的義務也僅此而已。 民意飄忽而難以捉摸,政府根本不可能所有政策都按民意制定…..政治領袖要做的,是領導民意,而不是順從民意。」也許這就是所謂的「強政勵治,行政主導」吧!

傑弗遜則秉承歐陸人文主義觀點,認為所謂的《憲法》,只是人民之間自願地互相訂立的「契約」,「契約」得以持續執行的合法性,在於人民持續的授權。***

任何一個人都不應受制於他沒有參與制定的規則,因此從哲學層面上,傑弗遜認為包括「憲法」在內的任何法律和規則,在訂立的一刻應自動設定一個「有效期」。他甚至在著作中明確提出過,「任何法律當在制定後的十九年後自動失效。」因為十九年,就是他認為一個人由出生到擁有足夠理性的年齡。既然政府需要定期獲得人民的重新授權,「憲法」當然也得定期由人民重新制訂。當然,這種想法在實際操作層面困難重重,傑弗遜本人也非常明白現實的限制。他所能做的,只是儘可能不透過政府權力的膨脹,而是透過推動「憲法修正案」或議會立法,來解決瞬息萬變的世界中,不斷出現的新問題。

以阿當斯為首的「輝格主義者」在獨立至建國初期佔據了主流,不過在傑弗遜開創的「和諧時期」一度隱沒。直到第七任總統傑克遜Andrew Jackson推行著名「傑克遜式民主Jacksonian Democracy」,其「霸氣」令南方深感威脅。主張各安其位的「輝格主義」又重新復興,1833年仿英國致力抑制皇權的「輝格黨」之名,美國「輝格黨Whig Party」成立。***

正是因為有阿當斯和傑弗遜這樣的政治哲學家,美國才能建設成一個穩定和執行力強大,卻又不失開放、多元和活力的國家。

阿當斯退休後雖然少有離家,但仍一直保持著清醒的頭腦和對世界的關心。閱讀新書和重讀經典是他每天的「工作」,即使後來患上白內障,他仍會讓孫兒讀給他聽,直至去世,從不間斷。除了讀書,與老朋友通信也是阿當斯重要活動。在這段時間,阿當斯重修了與 勒殊Benjamin Rush的友情。勒殊是獨立時期的著名思想家,被稱為「美國啟蒙運動之父」。他和阿當斯年輕時曾並肩作戰,為爭取獨立而努力,也一起在《獨立宣言》上簽署。透過勒殊的調解,阿當斯更和傑弗遜一笑泯恩仇,恢復彼此從獨立時期就建立的深厚友情。

1820年,阿當斯罕有地離開昆西市,前住麻薩諸塞的州府波士頓。這一年他被選為「選舉人」,代表麻薩諸塞投票支持 門羅總統連任,同時也被選任為「麻薩諸塞制憲會議」的成員,這也是他人生最後擔任的公職。1824,阿當斯以八十九歲的高齡,老懷安慰地看著長子 小阿當斯John Quincy Adams入主白宮,成為美國第六任總統。 在布殊Bush父子出現前,阿當斯父子一直是美國歷史上唯一的父子總統。

被稱為政治哲學家的阿當斯,一生留下了許多名言,其中有對美國「建立」的精闢論斷,也有對美國「將來」的美好憧憬:

“History would ascribe the American Revolution to Thomas Paine… Without the pen of Paine, the sword of Washington would have been wielded in vain.”

「歷史將會把美國革命歸功於潘因……若無潘因的銳筆,華盛頓的利劍將只能徒然揮舞!」

“The science of government, it is my duty to study, more than all other sciences; the arts of legislation and administration and negotiation ought to take the place of, indeed exclude, in a manner, all other arts. I must study politics and war, that our sons may have liberty to study mathematics and philosophy. Our sons ought to study mathematics and philosophy, geography, natural history and naval architecture, navigation, commerce and agriculture in order to give their children a right to study painting, poetry, music, architecture, statuary, tapestry and porcelain.”

「相較於其他學問,學習如何運營政府為當今要務,而立法、行政及協商之藝術,則為要務中之要務。吾輩務必研究政治與軍事,則吾輩之子代方能在自由之中,學習數理與哲學;吾輩之子代亦務必修習數理、哲學、地理、自然歷史、造船、航海、商務及農藝,如此其子孫方有學習繪畫、詩歌、音樂、建築、雕塑、繡織和陶藝之餘裕。」

不過,阿當斯最為人所知的還是下面的這一句。1826年7月4日,阿當斯因為心臟衰竭和急性肺炎,已經奄奄一息了。彌留之間,他從口裏吐出最後的一句名言:「(還好)傑佛遜比我長命!Thomas Jefferson’s longevity than I.」終於心安理得地撒手塵寰,享年九十一歲,在列根之前,他一直是美國最長壽的總統。

不過,阿當斯這次錯了!他並不知道,他的競敵兼好友傑弗遜,已在幾小時前,先行一步了!當年,《獨立宣言》的初稿由傑弗遜草擬,阿當斯修訂聯署。今天,就在《獨立宣言》通過五十周年的慶典,於華盛頓特別區歡快地舉行的同時,僅有的兩位曾簽署《獨立宣言》的美國總統,在幾小時內先後去世了。這個史上罕見的奇妙巧合,為這兩位不朽的政治巨人,更添上了幾份傳奇。

〈傑弗遜〉古道照顏色

儘管貧病交困,但能夠在有生之年,看到美國終於「真正的獨立」,看到人民享有「宗教的自由」,看到自己一手建立的維珍尼亞大學開幕,傑弗遜已是此生無憾。 就在好友阿斯死前的幾小時,正午十二時五十分,傑弗遜安詳地離開人世,享年八十三歲。

傑弗遜被安葬在蒙地沙羅,簡約的墓碑上是他生前親撰的墓誌銘,按照他的意願,一個字也沒有增刪:

“Here was buried Thomas Jefferson — author of the Declaration of American Independence, of the Virginia Law for Religious Freedom, and Father of the University of Virginia.”

「美國《獨立宣言》和《維珍尼亞自由法》的撰寫人、維珍尼亞大學之父,湯瑪士.傑弗遜,長埋於此。」

傑弗遜在墓誌銘中,沒有提到自己曾擔任維珍尼亞州長、國務卿,甚至美國總統等重要公職。至於路易安那購地、懲戒北非海盜、探索西部等功績,也隻字未提。傑弗遜單單選擇了《獨立宣言》、《維珍尼亞自由法》和維珍尼亞大學,作為自己一生功業的總結,甚至連半句解釋也沒有。

要理解傑弗遜對自己的評價,就必須找出墓誌銘上所列舉三者的共通點。只要細閱傑弗遜的一生,就會知道答案其實就是—「自由」!當年「五月花號」遠渡重洋到達新大陸,就是為了爭取「自由」。「自由」正是「美國精神」,正是傑弗遜一生為自己、為人民,以至全人類的追求。

《獨立宣言》是向暴政發出的怒吼,它最終讓人的肉體從強權中解放了出來; 《維珍尼亞宗教自由法》是向宗教桎梏的告別,它讓人的精神從教權中解放了出來。然而,無知的人是不可能擁有真正自由的!因此,傑弗遜才會認定「教育」是建立自由國度的第一要務。 興辦教育才能對抗蒙昧和麻木,才能將人的靈魂從無知中解放出來!「教育」是傑弗遜畢生的最高理想,維珍尼亞大學的成立,正是這種理想的體現。

傑弗遜生前欠下的的巨債,並不因他的死而勾銷。蒙地沙羅莊園在傑弗遜死後的五年,在拍賣會上以七千元售出。可幸莊園裏的所有建築物及部分土地,在1834年被傑弗遜的「粉絲」海軍中尉Uriah Phillips Levy買下,他完整地保留了大宅的外觀和所有室內家具陳設的原貌。1862年,中尉在南北戰爭中去世,莊園和大宅由他的家人承繼。1923年「傑弗遜基金會」從該家族手中「回購」蒙地沙羅,將其作為博物館和歷史教育中心。

1987年,聯合國教科文組織,將維珍尼亞大學和蒙地沙羅莊園,登錄於世界文化遺產名錄之中,成為當時美國僅有的四處「世界文化遺產」之一。這是對傑弗遜精神的最高致敬。

正如阿當斯一樣,傑弗遜也給後世留下不少名言,讓後人可以從更多不同的角度去了解這位不朽的偉人。

“When angry, count ten before you speak; if very angry, an hundred.”

「若感到憤怒,在開口前先由一數到十;若真的感到非常憤怒,就數到一百吧!」

“When a man assumes a public trust, he should consider himself as public property.”

「當一個人受到公眾信任時,他就應該把自己視作公眾的財產。」

“Truth will do well enough if left to shift for herself.”

「只要不受干擾,真理自可大行其道於天下!」

“The God who gave us life, gave us liberty at the same time; the hand of force may destroy, but cannot disjoin them.”

「神賜予我們生命的同時,也賜予我們自由;強權暴力也許可以將他們摧毁,但卻永不能把他們分開。」

“The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants.”

「自由之樹必須一再以愛國者和暴君的鮮血來澆注,始能歷久常青!」

今天,傑弗遜的肖像除了在二元美鈔、五美分硬幣和百元面值的國庫券上面出現外,還出現在著名的「總統山」(即「若虛莫山Mountain Rushmore」)上。受 柯立芝總統John Coolidge的委託,雕刻家 波格林Gutzon Borglum與四百名工人花了十四年的時間,在山上雕刻了 華盛頓、傑弗遜、林肯和羅斯福四位總統的頭像。

這四位總統都以不同的方法,開創了美國歷史的新一頁。「太祖」華盛頓把十三個殖民地連結成一個獨立的「合眾國」;「太宗」傑弗遜塑造了「美國精神」;「聖祖」林肯將美國真正地整合成「一個國家」;「高宗」羅斯福建立了睥睨天下的「大美帝國」。他們每一位都是不朽的偉人。

曾到過白宮和國會山莊遊覽的旅客,都會發現在華盛頓特區的中軸線上,除了著名的華盛頓紀念碑和林肯紀念堂外,還有一座形態優雅的白石大理石建築物—-傑弗遜紀念堂Jefferson Memorial。 紀念堂於傑弗遜二百歲冥壽正式開幕,紀念堂所採用的羅馬式圓頂和科林斯式石柱,都是傑弗遜最為鍾愛的風格。六米高的傑弗遜銅像,昂然佇立在大堂中央,身後的石壁上,銘刻著傑弗遜的畢生之志:

“I have sworn upon the altar of God eternal hostility against every form of tyranny over the mind of man.”

「我曾在上帝的祭壇之前立誓,永遠與任何禁制人類思想的暴政為敵!」

我們不妨嘗試以傳統中國式史觀,按《逸周書.諡法解》,評定一下傑弗遜的一生功業。夫傑氏君子謙謙,溫潤如玉,「內德純備曰成」;一心為國,無私奉獻,「立志及眾曰公」;天才橫溢,「博聞多能曰憲」;沉穩務實,守柔不爭,「溫仁忠厚曰敦」;憤筆《宣言》,領萬民誓爭獨立,「以德化民曰道」;治國以道,理念清晰,「治理精粹曰純」;堅守原則,擇善而行,「質直好義曰達」;兼容敵友,南北一同,「大而化之曰聖」;銷國債,息民怨,「疏遠繼位曰紹」;輕傜薄賦,與民休息,「治繁不擾曰理」;遣兵重洋,薄伐海寇,「戎業有光曰烈」;爭公義而不踰規矩,「守禮執義曰端」;思慮細密,克制權力,「謀慮不威曰德」;拓邊西北,不動兵戈而國土倍之,「闢土服遠曰桓」;情報周密,察陰謀於未現,「聲入心通曰聰」;行事決斷,杜兵患於初起,「克定禍亂曰武」;堅抗暴英,力爭國體,「威強不屈曰剛」;建設大學,教化人心,「愛育必周曰慈」;不戀權棧,急流勇退,「推賢讓能曰和」……

當我們認真地總結傑弗遜的一生,就會發現 甘迺迪總統1962年在白宮的飯廳之內,對傑弗遜的讚譽也許並非言過其實。(請參見第一集)夫「經緯天地曰文」、「功德盛大曰高」,諡廟號「文宗高皇帝」可也!

傑弗遜,正如他的名字一樣—- 他的「傑出」,絕不會遜於美國,甚至世界史上任何一個偉人!

─全篇完─

說史131007「其興也勃,其亡也忽」的國民黨 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/10/07/%E8%AA%AA%E5%8F%B2131007%E3%80%8C%E5%85%B6%E8%88%88%E4%B9%9F%E5%8B%83%EF%BC%8C%E5%85%B6%E4%BA%A1%E4%B9%9F%E5%BF%BD%E3%80%8D%E7%9A%84%E5%9C%8B%E6%B0%91%E9%BB%A8/說史131007

「其興也勃,其亡也忽」的國民黨

譚復生(ie譚少年) 執筆

毛澤東詩「宜將剩勇追窮寇,不可沽名學霸王。」

每次我讀民國的歷史,讀到毛澤東看著國民黨敗退之時,如此意氣風發,心裏一直有個問題:“為什麼國民黨有能耐統合中原,卻沒本事長治久安呢?”

內地的歷史教科書如此解說:共產黨領導們高瞻遠矚,英明神武,蔣介石他們才具庸劣,施政徇私;解放軍吃苦耐勞,能征善戰,而國民黨軍隊貪污腐化,不堪一擊…….總之,國民黨腐敗無能,退困台灣,共產黨一統神州,天命所歸。

當我來到香港以後,卻又看到不少對共產黨負面評價的歷史評論。裏面多說共產黨用各種恐怖暴力的手法,迫使大眾接受其政權;善於利用情報網和內奸,每於關鍵時刻發揮作用……. 無論怎樣,國民黨的失敗主要因為共產黨居心險惡,無所不用其極。

不過,無論上述那種腔調,都無法解釋時局何以讓他們有條件這樣做,和做到這個地步。 其實像國民黨這樣「其興也勃,其亡也忽」, 在歷史上曾經出現過兩次:秦朝和隋朝,都是短命的大一統皇朝。 這,也許是一種 “歷史的必然”。

當我們要看 “歷史必然” 的時候,就要從人物賢愚的爭辯中抽離出來,用宏大的視野去審視當時的基本因素, 一步步勾勒出歷史的步伐和軌跡,也許就能參悟箇中真相。

當時整個中國風雲激蕩,內有軍閥崩析割據,外有列強憑凌侵侮;往昔作為國家大一統的文化基礎—–儒家文化一下子被否定了,百家擾攘,莫衷一是;中樞政局混亂,國是舉步維艱;地方各自為政,動亂頻仍;欲以工業化支持軍事現代化,更是此志無期。 當時的中國絕對可以說得上是危急存亡之秋。 出於傳統,需要有一股強大的力量,一掃六合,整頓國家,以抗外侮。

為什麼國民黨開創了黃埔軍校以後,就這麼快地橫掃群雄,威震宇內?

主要原因是國民黨最重視軍事力量,很快形成了黨軍。

根據《開放中的變遷》的說法, 國民黨起初只是一個「政見認同團體」,組織相當鬆散。*** 要入黨,只需認同黨派的政見,有人介紹,辦過註冊手續便成了。

在改組之前,國民黨也曾經嘗試過組織黨軍,結果因為黨內政見分歧無疾而終。

後來,國民黨勵精圖治,改組為「意識形態認同團體」**** ,按黨員工作或生活居住地來劃分分部組織,以“支部”,“區分部”為基本細胞,形成嚴密的網絡。於是,黨員能夠,而且必須常常開會,共同行動,溝通思想,互相瞭解和監視,參與到彼此的思想活動。

入黨的門檻也大幅提升,嚴格考察申請入黨的人是否符合黨的意識形態標準。結果,黨員之間的協調能力,對黨員性格能力的把握瞭解,黨內紀律,團結程度都大為改善。 政黨改造社會的能力,也因此大幅躍升。

這對於以救國為己任的知識青年,著實非常吸引。於是,國民黨迎來了青年入黨高潮***,迅速崛起。培養受三民主義薰陶的青年軍官團進程迅速,形成的黨軍和軍閥軍隊相比,有著崇高的獻身精神和嚴密的組織性,具備更強大的戰力。

國民黨藉此統合廣東,施行北伐,進程順利。1924年12月東征,三千學生軍破敵萬餘,將陳炯明趕出廣東;北伐展開時國民革命軍不夠10萬人,對抗擁兵百萬的軍閥們,逐個擊破,以少勝多。 所費不過兩年之功,竟即統一全國。

一個團體要擴張,重要的往往不單只能不能湊功,更重要的是打下地盤以後,守不守得住。國民黨的問題就在這裡。

第一個問題是:意識形態還能不能保持凝聚力?****

北伐成功以後,三民主義的含糊不清,令其吸引力弱到連內部統合也擔當不起。汪精衛和 胡漢民形成反蔣介石的派系, 內部政治鬥爭讓蔣介石在對付外部敵人的關鍵時候總是縛手縛腳,難竟全功。 相似的處境如果落在共產黨身上,一定會進行 “路線鬥爭”,爭出個明確的路線為止,絕不容許個別派系私底下托手肘。*** 共產黨的意識形態在當時的確十分明確吸引。

根據《開放中的變遷》的說法,經過五四運動的洗禮,知識分子普遍認同大眾參政、科學主義、社會主義、烏托邦主義和民族主義。1927年國民黨因為工農運動和共產黨分道揚鑣,進而 “清黨”。 結果為了區分三民主義和馬列主義,民生主義本來是用唯物史觀來解釋的,卻變為使用別的基點, 大幅偏離知識分子信奉的科學主義,結果就沒有什麼說服力了。這直接導致入黨的知識分子更加少了。

同時,意識形態問題也牽引出第二個問題:政府的幹部不足。

根據《中國政黨史》的說法,抗戰前的國民黨人數大概是100多萬,佔了三分二是軍人,非軍事人員只有40-60萬,而且多在城市。 在上海之類的大城市,每200人才有一個是黨員,在農村人口占89%的山東省每五千人才只有一個黨員。

結果,國民黨因為擴張太快,意識形態不夠完善,犯下一系列的政治錯誤。招收黨員主要集中在人員稀少的知識份子,吸納力度有限,再加上早期過分注重軍事發展,導致官僚數量短缺。 在控制縣以下的農村方面,幹部嚴重不足,連收稅徵兵,都政令難行。 結果不得不依賴當地舊有的人員—-地痞流氓進行管理,結果民怨四起。

在城市,也只能儘量依賴當地官僚來維持政府運作,於是中央控制力大減,不但原本的貪污積習無法解決;反而令國民黨本身也腐化了。*** 儘管蔣介石嘗試過用黃埔軍校的少壯派組成「藍衣社」以改革黨和政府,但最後還是失敗了。

這也造就第三個問題:財政極度依賴城市。

國民黨之所以能迅速地打敗對手,其中一個很大的原因就是商團的資金支持和城市的稅收。 導致後勤和訊息方面做得比對手都要好,支持軍事行動的能力也更強。

如果國民黨的擴展步伐定策為穩打穩紮,一步一腳印,先形成有效的行政系統,整理好農村的稅賦,藉此支持進一步的軍事行動,那麼所花的時光一定很長。 商團的支持導致他們雄心萬丈,貪功冒進,無暇考慮農村的賦稅問題。結果財政基礎不足,導致極度依賴發行公債,大量印刷紙幣來籌集軍費。後來,甚至連維持政府的支出都左支右絀。

第四個問題,就是軍隊的重整。

大量軍閥的投誠導致軍隊快速膨脹,黨軍的幹部數量和管理能力跟不上,結果收編重整工作,力有不逮。 1928年國民革命軍陸軍多達220萬,但黃埔嫡系只有50萬,能夠拿出來整編別人軍隊的幹部,更是少。更何況,一向殘酷的軍閥鬥爭,讓上至將領下至士兵都抗拒整編。 另一方面,被裁汰下來的軍人,國民黨也拿不出什麼好的方法來安頓。 結果,軍隊總是龐雜不已,明爭暗鬥。北伐以後的內戰,像 “中原大戰”,就是箇中流弊的體現。

抗日戰爭爆發,反倒使國民黨最快地統一了國家,肩負起對抗外侮的最大責任。

成與敗,就在此時埋下了命運的伏筆。

因為軍力不足,不得不放棄財政的根源之地:江南地區,而走入本來控制不嚴的中國西部;不得不依賴瘋狂印刷銀紙來籌集軍費,導致後來的超級通貨膨脹;因為政府幹部不足,總是依賴流氓來管理農村基層,招兵收稅更加激烈的手法留下更多民怨。

最後,也因為整軍不足,軍隊之間的協作不佳,編制不統一,最後即便有著美械師這樣的精良部隊,也無力回天。

更致命的是, 抗戰成功以後,支持著國民黨合法性的意識形態已顯得全無說服力。

人們的視野集中在國民黨後期執政的不如人意, 貪污已經到了無法控制的地步,新推出的政策也無法穩定局面。 戰後還有內戰,結果為了維持軍費,不得不繼續發動通脹,民不聊生。 唯一還有說服力的民族主義在外敵消退的情況下,已經不足以支持國民黨得勢下去了。

於是,國民黨敗在了共產黨手上 —- 一個花了28年時間完成他不能完成的任務,完全沒有這些缺點的對手。就這樣,國家的格局定了下來。.

成於斯,敗於斯。

無數次我曾經掩卷沉思,如果國民黨多等幾年才北伐的話,會是怎樣的光景?

至少,先統一黨內的思想,為 “打下地盤以後怎麼施行管治?", “政府此後的稅收和軍隊招收該怎麼辦?", “此後的旗幟怎樣才能保持吸引力?"等面向定策,那麼,他們也許不會這麼快就成功,而且培養幹部得花上很長時間。

也許因為這樣,北伐的步伐放慢,不能一鼓作氣地統一全國;更有甚者,日本人看見中國國勢傾頹,看準時機打過來,結果中國蒙塵更甚…..

到了最後,我感慨得不知道說什麼才好。只能說一句:

歷史有著某種必然,也許,這已經是最好的結局。

SENSE隨筆131009「IQ Test」的歷史(上篇) 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/10/09/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86131009%E3%80%8Ciq-test%E3%80%8D%E7%9A%84%E6%AD%B7%E5%8F%B2%E4%B8%8A%E7%AF%87/SENSE隨筆131009

IQ Test的歷史(上篇) :決定天才或低能的合法劊子手

Thomas執筆

1. 引言

「智力測驗IQ Test」是一個用單一及等量單位去測量人們有多聰明的工具。***

任何工具都是思想的產物, 而思想則是時代精神和意識形態的產物。 「智力測驗」作為思想工具也不例外,它對智力的定義和使用目的,彰顯著時代的意識形態,其測量出的所謂「客觀數據」也是建基於某些主觀預設的。

這些背後的想法及預設是沒法從理論的內部了解的,它們是歷史性的。**** 本文使用歷史的縱深去了解 「智力測驗」的產生, 用廣闊的視野去批判謬誤的習見。 從而了解到它如何誤導了人們對智力的理解,及限制了人們潛能的拓展。

2. 時代精神

最早的智力測驗開始於維多利亞時代, 那是一個受工業革命和演化論影響的年代。 歷史學家Edward J. Larson描述:「那時代的人包括達爾文在內,他們的觀念來自一個受效用主義、個人定義、帝國主義與自由資本主義影響的世界觀..…把個人競爭描繪為經濟進步的動力。」***

社會達爾文主義者 史賓塞更提出「適者生存survival of the fittest」的說法,整個西方世界正在努力掙扎著擺脫農業社會的貧窮,鑑別何人為「適者」變成了當務之急。

3. 量度狂爵士Galton

最早嘗試去量度智力的人是Sir Francis Galton,他是 達爾文的堂弟。他一直深信自己的家族遺傳了高智力的血統,在《物種始原》出版後十年,他寫了一本名為《遺傳天才Hereditary Genius》的書。 《物種始原》一直再版至今,但《遺傳天才》卻早已默默無聞。

他是一個量度狂,「只要可能,便用數字」是他常掛在口邊的説話。 他創造了「心理計量學psychometrics」這一語詞及學科。 他也是「優生學」的始祖,他測量智力的目標就是要將人按智力分等級。 其實在進行測量之前,他已經對人的等級有了劃分—- 央格魯撒克遜人名列最前,其他有色人種排其後,黑人排最後;測量只是去證明他的想法而已。

Galton為有關人類未來繁殖的策略學說創造了一個新字「優生學」Eugenics(來自希臘文字根Well和Born)。 他認為「智力」是天生的,只有很少數人擁有這種高品質的遺傳,例如他自己和表兄達爾文,因此他深信教育和慈善事業是一種浪費。 他更推論殘病和貧窮是智力偏低有以致之,他們的繁衍會「沖淡」人類中優質的遺傳,以至危害整個人類物種。為了挽救這場「危機」,他建議英國政府鼓勵優良男女結婚生育,制約智力低於標準者的生育機會。 而不願放棄生育的劣質人應被視作「國家的敵人」。

為了訂立進行「公眾測驗的執行和原則」,他制作了「人體測量實驗室」去量度人們身體的各部分,例如拳擊速度、呼吸力量、聽力和視覺等,因為他認為高智力的人感觀是比一般人敏銳的。

他也發明了 “相關性系數Correlation coefficient”,作為找出各種數據與智力的相互關係的統計方法。 可是諷刺地,他所發明的統計工具卻證明了他所採集的數據彼此亳不相干,不能衡量人的智力。其後雖然他的得意門生 James Cattell也做了很多相關的心理測試,但最終也被研究生Clark Wissler證明該等心理測驗結果與學業表現完全沒有關係。

4. 第一個智力測驗「Binet-Simon Test」

雖然英國人在智力測驗方面失敗了,但海峽的另一邊,法國人Alfred Binet卻造出了第一個智力測驗,但他的出發點與Galton等人截然不同。 他對智力測驗的興趣源於察覺兩個女兒擁很不同的學習模式。 他也曾採用過很多Galton及Cattell的人體感官測驗模式。但發現兒童比成人的感官還要敏銳,這違反了成人智力高於兒童的想法,因此放棄了Galton的學說。***

與英國人不同,在 “平等、博愛、自由” 的法國大革命理想感召下,法國政府於1890年宣佈所有兒童均須上學。為了照顧當中有特殊需要的智障兒童,法國政府組成了一個研究兒童智力的委員會,Binet成為該會的主席。用了十五年研發時間,他與研究員Theodore Simon共同製作了現代第一篇智力測驗試題,稱為「Binet-Simon Test」。

研發中期,他們發現在兩組分別為「正常」和所謂「不正常」的孩子的表現當中,似有重疊現象,有時候甚至是「不正常」的孩子表現還要好。 因此他們轉移了焦點,企圖在測驗中發現孩子在什麼年齡能答復什麼樣的問題。***

測試的問題包括有視覺專注力、分辨物件、命名身體部位、重複敘述別人話語及描述事物的差異性等等。 他們認為人有一個生理年齡Chronicle Age及一個心智年齡Mental Age,正常情況下兩者是配合的。****

一些相關術語也同時產生,如idiots、imbeciles、morons等。但Binet認為這種量化測驗Quantitative Test相對於人類多樣性的智力有很大的限制***, 他反對用這測驗去論斷一個人的智力,他認為還需要以 質性Qualitative研究去進行了解。

以下直接引用Alfred Binet對他所製作的智力測驗的想法:

“[The scale] does not permit the measure of the intelligence, because intellectual qualities are not superposable, and therefore cannot be measured as linear surfaces are measured.”

“Some recent thinkers have affirmed that an individual’s intelligence is a fixed quantity, a quantity that cannot be increased. We must protest and react against this brutal pessimism; we must try to demonstrate that it is founded on nothing.”

5. 一般智力理論「g-factor」

有關智力理論則由同時間的英國人Charles Spearman提出了「一般智力理論」General Intelligence Theory。 他師從現代心理學之父 馮特Wilhelm Wundt,同時也受到Galton的啟發,採用了很多統計學的方法去研究智力。

他發明了Factor Analysis作為研究不同能力相關性的工具,這些統計方法迄今也一直應用在心理計量學之上。(筆者也曾為這科目讀到嘔泡)。

在一間鄉村小學的樣本中,他發現學生不同學科的表現當中有相關性。在測驗中需要較多思維訴求的項目如古典文學等,更能預測學生運用思想的能力,因此古典文學成績影響了法文、英文的成績。 由此推論,他相信人的心靈中有一種叫「g-factor」的東西主宰人的智力,而其下則有「特殊智力」Specific intelligence影響人的特定能力。

雖然他發展的智力理論並沒有針對性的具體測量方法,但一直影響著其後的智力測驗建構直至今天。

Spearman也是一位信奉優生學的人,他說過:「我們可以…..設想從這些最低g-factor指數所構成的了解中,篩取國會議員,決定誰可以有權孕育後代。」藉著他的理論,優生論者便可以聲稱透過量度g-factor這主宰智力的因子,去實行優生計劃了。但事實上g-factor只是一個假說,並無實証上的證據可以觀察和證明它的存在。

6. 智力測驗在美國

雖然智力測驗在法國萌生了,但真正將它發揚光大的卻是大西洋彼岸的美國。將Binet-Simon Test帶回美國的,是心理學家Henry Herbert Goddard。 他最初是一位寂寂無名的學者,在美國新澤西州彎藍Vineland一所弱智兒童的訓練所任教。他曾經嘗試發展一套智力測驗,可是由於學校的設施太簡陋而沒有成功。於是他遠渡法國求教,並讀到Binet的智力測驗,他高興地把它譯成英語並帶回美國在校內測試。

經過一年的研究,他向美國醫生單位提出報告,並在American Association for Feeble-minded的會議中發表。最後,醫學組織承認了他的報告,心理學成功把心智測量的工作從醫生手上接來,他的測驗也成了學界的共通語言和測量標準。

Goddard也是一位優生學者,他在1912年出版了一本名為《卡里卡家庭:弱智遺傳研究》的書,宣揚「弱智威脅論」。他搜尋卡里卡家族六代人員的資料,發現家族產生了141名弱智患者,只有46人完全正常,其餘291也並非良民,因此他斷然認為弱智會遺傳,並成為社會的威脅。

他成功說服學校採用他的智力測驗去找出弱智的學童。*** 1911年新澤西政府更立法要求學校開設特別班給與智力落後的學童。 智力測驗開始盛行全國,1914年104個都市中有80個採用了這種測驗。

SENSE隨筆131012「IQ Test」的歷史(下篇) 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/10/12/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86131012iq-test%E7%9A%84%E6%AD%B7%E5%8F%B2%E4%B8%8B%E7%AF%87/SENSE隨筆131012

IQ Test的歷史(下篇) :決定天才或低能的合法劊子手

Thomas執筆

7. 智力測驗的高峯

1916年史丹福大學心理學家Lewis Terman改良Binet的測驗,出版了Standford-Binet Intelligence Scale。 它最大的不同之處就是在於引用了德國心理學家William Stern的「智商」概念,將心智年齡除以生理年齡再乘以一百就是他的「智力商數」(Intelligence Quotient)。***

「IQ」一詞作為更容易被人理解的方式,開始被全面推廣起來。這個做法為智力測驗帶來空前的市場成功,人們總是喜歡接受簡單明了的東西,即使它以徧概全。Standford-Binet Intelligence Scale一直不斷被改良,至今已經是第五版了。

它的應用度十分廣泛,第一次世界大戰期間,它被用來進行選取入伍軍人的測驗。 前此檢測新兵經由一對一面試,效率很低,集體智力測驗的好處就在於進行一次過大量篩選。

它也被應用到教育方面,Terman更揚言:「一個孩子的『可教度』(the limits of a child’s educability)可以從他入學第一年的智力測驗中見到端倪。」很多學校把智力測驗作為篩選分班的標準。

有了測量智力的「客觀標準」,優生學者更以為可以知道人們的遺傳智力,於是智力測驗把優生學的執行推至高峰。 1924年一件名為Buck v. Bell的案件,令美國多個州依據此案例通過了 “優生絕育法”***,有紀錄可稽的就有六萬多人因為被界定為弱智而強制絕育。 這段歷史成為了天真的美國人揮之不去的污點。

8. 智力測驗再改良

雖然Terman所造的智力測驗在市場上很成功,但還是有行家認為它有很多技術上的問題。 1939年,David Wechsler跟據Standford-Binet Intelligence Test在統計方法上作了改良。 他不再用心智年齡的概念,而是先設定100分為平均值,然後在每一點平均值以上或以下的標準差standard deviation加減15分。標準差位於平均值兩點以為之資優,以下為智障。他開發的智力測驗中文版稱為「韋氏智力測驗」,英文是WAIS(Wechsler Adult Intelligence Scale),兒童版是WISC(Wechsler Intelligence Scale for Children)。現時最新的是第四版,香港心理學會也是採用這個測驗的。

韋氏智力測驗另一個不同的地方是把智商分作兩種類型:語言智商Verbal IQ及操作智商Performance IQ。他對智商持一個比較開放的態度,他認為只代表一些思維能力,而並非優生學者所認為的「唯一重要或至高無上的因素」。他主張還有其他non-intellective的因素影響一個人的能力,他也嘗試測量這些其他因素,只是沒有成功而已。

現時WAIS IV已經更精細,它分為10個副測驗subtest,分別歸類為4個指數:Verbal Comprehension Index (VCI)、Perceptual Reasoning Index (PRI)、Working Memory Index (WMI)、Processing Speed Index (PSI);4個指數又整合為一個Full scale IQ。此外還有另外5個副測驗,專門用以識別一些學習障礙的問題。

9. 對智力測驗的批評

A) 智力的定義問題

智力測驗也一直受到很多批評,其中一個重要批評是:心理學家們其實沒有一個清晰和共通的智力概念。

面對這些批評,Terman卻反駁道:「咬定在測量智力之前必須交代什麼是智力,完全沒有必要。…..我們能測量電流,遠早於我們了解什麼是電流。」他雖然沒有說錯,但基於智力理論上的「假說」而執行及推廣的社會政策,卻經已危害到基本人權。而且他們把智力測驗置於一個「至高無上」的地位,作為分辨善惡的標準,早已忘記它只是一個建基於主觀的假說而已,它的應用已超過科學的範疇。

美國心理學會主席Robert J. Sternberg在《智力簡史》一書中用「瞎子摸象」的譬喻指出:「人們探索智力的本質,但不能看到智力的具體,所以他們只好運用隱喻去把智力行為概念化。」 因此心理學家所謂的「測量」與一般的測量大有區別,而人們卻誤以為兩者的客觀性是一致的,這做成了極大的危險。

B) 學習因素

另外一個批評是,智力測驗不能夠準確地找出它所聲稱能測量到的天生遺傳的智力。 在美國《Atkins v. Virginia》案件中,辯方律師以被告有智力障礙為由,引用法案中保護智力低於70者可以免去死刑的權利。

當時心理學家用韋氏三版來測驗被告的智力,測驗結果為59分,本來被告可免死刑。但案件不停地多次上訴,其間再做智力測驗,第二次是64分,最後一次為76分,高於智力障礙的標準。對於這17分的增長有很多不同的解釋,有人認為那是由於多年審訊令被告獲得「學習」,提升了語言及理解能力;也有人認為是重複測驗令被告熟識了題目。不論什麼原因,這事件也反映出,就算天生遺傳的智力是不變的,智力測驗並無法排除學習因素***,進而找出所謂「天生的智力」。

C) “Flynn Effect” —- 為何孫兒分數比爺高?

最致命一擊的批評是所謂的〝Flynn Effect〞,它是由紐西蘭政治科學家James Flynn提出的。 他作了一個不同世代的智力分數研究, 採用了Raven’s Progressive Matrics。 這測驗當中的六十條問題是不用文字作答的,因此它被相信為能夠測量最純粹的智力g-factor。 但是研究發現,人們的智商每年都在上升,其中一個例子是三十年來荷蘭士兵的智商平均上升了二十點。此外,Stanford-Binet Intelligence Scale在全球表現中也出現每一世代上升九至十八分的現象。由於遺傳差異不可能全球地、一致地、短期地出現如此大的變化,我們可以相信智力測驗的分數並不能代人們天生遺傳的智力。

Flynn指出:「 心理學家們不應再說IQ Test測量了人的智力。他們應改口說,測量的是『抽象解決問題的能力』(abstract problem-solving ability)。這個術語指出的正好是我們的無知:在IQ測驗中我們要人解決的,都是與生活脫節的問題,或者過分抽象以致不再屬於現實的世界。 解決這種問題的能力也脫離了真正解決生活問題的能力,我們通常稱之為『智慧』intelligence。除此之外,我們所知不多。」

10. 總結:客觀與數字

生物學家古爾德Stephen Jay Gould一直反對使用智力測驗作為標準檢測, 針對當時一本鼓吹優生學的書《The Bell Curve》,他寫了一本名為《The Mismeasure of Man》的著作進行反駁。 他認為科學家很多時候使用數字以表客觀,但對數字所作的詮釋卻是主觀的。*** 人們很容易誤以為使用數字就必然代表客觀事實,有些科學家往往忘記了理論所夾雜的主觀假設可能是徧見,智力測驗的失敗正好說明了這點。

原文精闢,以下直接引用作為對智力測驗的歷史總結:

“Science is rooted in creative interpretation. Numbers suggest, constrain, and refute; they do not, by themselves, specify the content of scientific theories. Theories are built upon the interpretation of numbers, and interpreters are often trapped by their own rhetoric. They believe in their own objectivity, and fail to discern the prejudice that leads them to one interpretation among many consistent with their numbers.”

參考書目:

《智力測驗的歷史 IQ A smart history of a failed idea》Stephen Murdoch

《了不起的演化論 Evolution: The remarkable history of a scientific theory》 Edward J. Larson

《Intelligence a brief history》 Anna T. Cianciolo and Robert J. Sternberg

《The Mismeasure of Man》 Stephen Jay Gould

說史131013最寒冷的冬天(四)洛東江浴血戰 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/10/13/%E8%AA%AA%E5%8F%B2131013%E6%9C%80%E5%AF%92%E5%86%B7%E7%9A%84%E5%86%AC%E5%A4%A9%EF%BC%88%E5%9B%9B%EF%BC%89%E6%B4%9B%E6%9D%B1%E6%B1%9F%E6%B5%B4%E8%A1%80%E6%88%B0/說史131013

最寒冷的冬天(四)釜山防衛戰上篇

蕭律師執筆

〈洛東江浴血戰〉

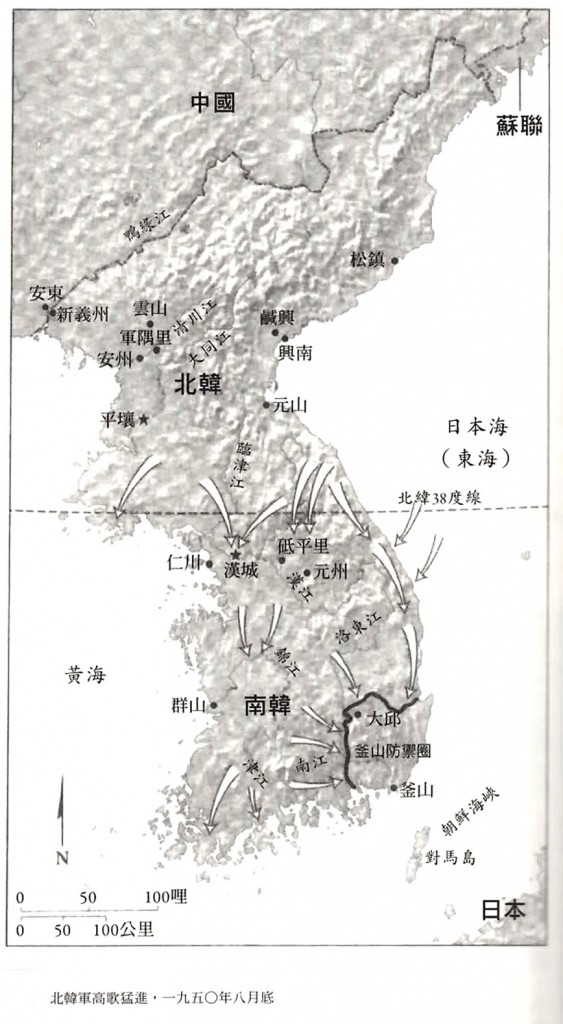

一決勝負的最後關頭來了。八月初,北韓軍隊向兵力不足,仍然列陣於洛東江的聯合國軍隊發動最後一次猛攻。

洛東江是天然屏障,能護佑「釜山防禦圈」內約四分三的地帶。防禦圈呈矩形,從北到南約一百里,從東到西約五十里,東南臨日本海,西界大部分是洛東江。江水渾濁泥濘,流速緩慢,最深處不足六尺。在此處,沃克Walton Walker集結人馬,保護己軍側翼。

美軍司令部很清楚,北韓將從洛東江北面及西面發動一次大規模進攻。他們約有十三個師,再加約二千人的裝甲師,作戰能力相當強大。但美軍的增援部隊相繼抵達南韓,戰鬥力大幅提升。同時聯合國空軍壓制了北韓軍的淩厲攻勢,並切斷了他們糧食彈藥的補給與一切後勤供應。八月底,當洛東江畔決定性戰役開始時,北韓軍的好日子已經結束。

金日成不惜動用強大兵力投入洛東江的最後戰役。當北韓十萬大軍準備在最後一役一舉拿下釜山港時,第八集團軍之所以能堅守陣地,完全要歸功於沃克個人的功勞。

身為一名不受東京與華盛頓賞識的軍官,率領著不堪一擊隊伍,在六、七個星期裡,沃克完全稱得上是一位才能出眾、英勇無畏的將領。如果說二十世紀美國軍事史上有一場戰爭被其他戰爭的雄壯所淹沒的話,那一定是韓戰;如果說這場戰爭中有一些戰役被人們所忽視的話,那一定是1950年七月到九月發生在洛東江畔的一系列小型戰役;如果說這些戰役中,有一名指揮官沒有得到應得的榮譽的話,這名指揮官一定是沃克。***

在這戰艱困的日子裡,沃克不愧是一名偉大將領。他的兵力不足、裝備落伍,又在毫無防範的情況下,成功抵禦了敵軍精心策畫、咄咄逼人的攻勢。當他下令死守陣地時,早已將生死置諸度外。當韓戰的歷史日漸顯露,當其他指揮官浮上枱面的時候,沃克則消逝為背景。幾個月之後,美軍在清川江畔遭到大批中共軍隊埋伏時,一個愚蠢的手下未經沃克許可擅自行動,使這名指揮官最後聲名掃地,實在令人唏噓。

在洛東江戰役中,沃克迅速集結自己的殘部,從另一團借來一個營,並動用海軍陸戰隊四處堵截,抵擋了北韓軍隊一次又一次的突破。北韓軍卻因無法迅速調動隊伍突破美軍防線,已身陷困境,應歸咎於指揮失當。沃克有敏銳的洞察力。北韓軍使用的無線電密碼太原始,而且沒有經常更換,被美軍輕易破解,因此對敵軍的下一步瞭如指掌。他更親身觀察,頻繁地在北韓上空駕駛飛機,在敵方槍林彈雨下低空飛行,因此對敵軍兵力的分佈與變化,一清二楚。

沃克唯一的失誤就是嚴重低估了洛東江北韓的實力。在洛東江某段河灣處,雙方展開了最為慘烈的戰鬥,美軍痛殲北韓第四師,估計北韓這支部隊的作戰力已被瓦解,但他沒料到,北韓還有兩支生力軍,第二師和第九師。

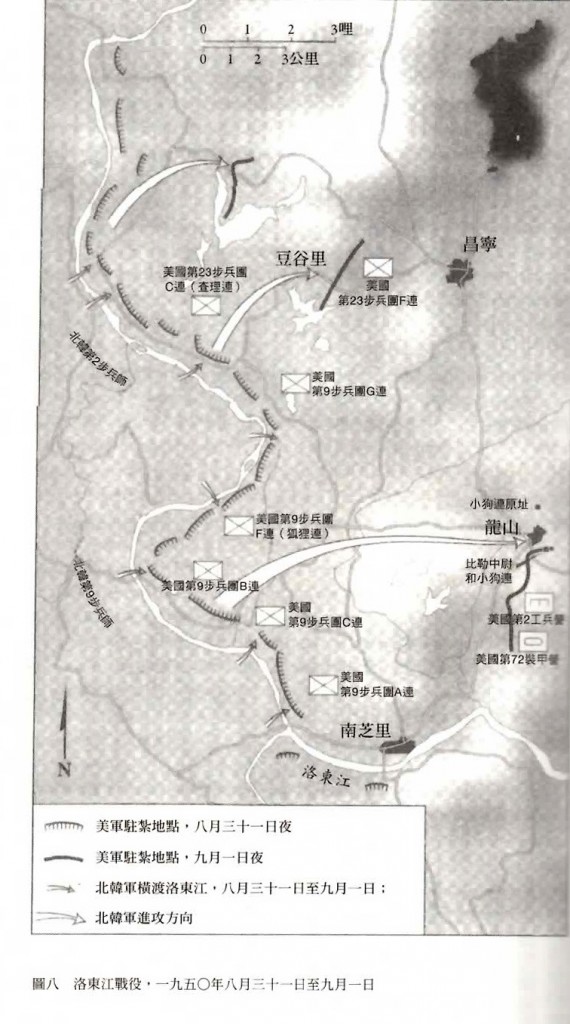

除去先前戰場上的傷亡及其他調度,現在防守洛東江只剩下九千人,但要掩護一條近四十哩長的戰線。沃克遣派二十三團的B,C兩個營(每營約只有四、五百名士兵),一營防守這段重要的河灣,另一營進駐另一靠近洛東江的昌寧,防守力薄弱之極。北韓軍隊在對岸的活動越來越頻繁,發動進攻在即。

二十三號晚上,北韓兩個師(約15,000-20,000人)蜂擁而至,迅速占領了二十三團C連的防區,光是進攻連部的北韓軍就有8,000-10,000人之多。一個連約有200士兵,能防禦大約1,200碼的範圍。但是C連所在卻有16,000碼,防禦之薄弱可以想見。連長Bartholdi上尉很清楚他的連可能全軍覆沒。

八月卅一日下午,第二十三團各部同時注意到,敵軍正在洛東江對岸大批集結,紥製木筏,更以沙袋建造水下橋。戰爭一開始,敵軍的士兵及車輛就輕易渡這洛東江。隨之,北韓軍的火砲轟過來,士兵像螞蟻般掩至,估計至少有1,300人渡過洛東江。光是B連的防區內的敵軍就超過一個師的兵力。B連遭到猛烈攻擊,美軍孤立無援。北韓軍首次進攻就讓美軍傷亡慘重。

營部也遭到猛烈砲火攻擊。如果這一帶還需援軍的話,那麼至少需要幾個師的兵力,再加上空軍對歒人的空襲,以及許為大砲轟擊敵軍行進路線,才能守得住。這都是妄想,美軍只有極微弱的火力;他們所取策略只是阻斷洛東江通向釜山的道路,為援軍的來臨爭取時間。

到了半夜,B連撤退,但勢單力薄的C連卻遭到圍攻。一部分北韓士兵直撲營部,切斷了退路。北韓軍隊在夜間舉著火把發動襲擊時,第二十三團團長Paul Freeman上校下令砲兵立刻開火,火把暴露了敵軍的位置,所以輕易命中目標,暫緩了北韓軍的攻勢。但到了最後,砲火仍不能阻擋敵軍繼續進攻。

團長意識到敵軍的最終目標是釜山,於是下令各部合力阻擊,並要求官兵盡量拖延時間。他回到團部,率領F連和H連一起來到前線,並交由堅森少校指揮,任務是突破敵軍防線,與第一營會合,結果失敗。現在他們唯一能做的,就是設法在洛東江通往昌寧的路上建立起一道防線。

該團接下來的兩週與敵軍激烈交火,其慘烈程度,比二戰的太平洋戰場尤有過之。美軍幾乎是在拚死,唯恐這裡失守,他們在朝鮮半島就再沒有立足之地。同時北韓也很清楚,如果他們在這次戰役中失敗,這將是他們最後一次進攻,而且很快就會被美軍逼回北方。

在第一次襲擊後的四十八小時,美軍終於穩住陣腳。九月三日,北韓第二師開始攻打主幹道。Freeman上校於是集中火力阻擊,防止他們朝釜山推進。身為一名指揮官,他在這場戰爭剛開始的幾小時前,做出一生中最殘酷的決定:他要後撤六百碼,為了爭取時間,不得不部丟下分隊伍。

北韓將C連團團包圍,意圖全殲。半夜,Bartholdi上尉的C連士兵所餘無幾,他向營部大叫:「我們撐不住了!重覆,我們撐不住了!」並懇請營部允許他解散士兵,讓他們自尋活路。營部回覆:「不惜任何代價,死守陣地,絕不能解散!」。Bartholdi請求砲火增援,但什麼增援也沒有。缺乏彈藥的他們已無法阻止敵軍進攻,機槍和自動步槍已完全沒有子彈,只有M-1步槍尚有少許彈藥,他們上了刺刀……..。敵軍的火力越來越猛烈,C連只餘二十五人,再沒有彈藥了,只好棄械投降。此役C連幾乎全軍覆沒。

C連已盡了力減緩北韓軍的攻勢,雖最後被突破防線,但北韓軍也同樣付出慘重的代價。令人費解的是,有一個北韓師本在洛東江待命,卻沒有投入戰鬥。

參考

《最寒冷的冬天 :韓戰真相解密 The Coldest War: America and The Korean War》

作者:David Halberstam

譯者:王祖寕、劉演龍

出版:八旗文化

法律131014侵權法(八) 論誹謗 下篇 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/10/14/%E6%B3%95%E5%BE%8B131014%E4%BE%B5%E6%AC%8A%E6%B3%95%E5%85%AB-%E8%AB%96%E8%AA%B9%E8%AC%97-%E4%B8%8B%E7%AF%87/法律131014

侵權法(八) 論誹謗Defamation下篇

蕭律師執筆

<辯護Defences>

建議修正Offer to make amends

提供建議修正須以書面形式。除適當更正外,更須向索償者附充分的道歉及賠償(可協議或通過某種方法決定之)。

如提議被接納,則索償者不能再起訴或延續訴訟。 如被告人提議修正,但原告人不接納,法庭會考慮所提議的修訂而酌量減少損失的賠償。

但如被告已入辯護詞,則「提議修正」已太遲。

正當理由Justification

正當的理由及事實是絕好的辯護。 被告要舉證所言屬實,他只須舉證所言大體上屬實substantially true:Stern v Piper(CA1966)。

如果被告是複述一個誹謗性陳述而又以justification作辯護,他亦要舉證所複述的是事實。謠言rumour或 傳聞hearsay不能作事實依據。***

公正評論Fair Comment

此辯護適用於依據事實的公正評論。 此種評論一般涉及在公眾利益在煤體的評論。 評論者必須相信所評論的是依據事實而不是出於惡意。公正評論其實就是根據事實表達意見。 是否涉及公眾利益是一個法律問題,由法官裁決。

政府部門、供大眾享用的藝術及文學作品、電影製作等,已有判例屬公眾利益範疇。私人生活並不屬於公眾利益。***

怎樣評論才算公正?表達的意見,無論怎樣誇張、頑強、粗暴、偏見,只要是根據事實誠懇地表達出來,就算公正。如果所依據的不是事實,即便被告以誠懇出之,也不能成為辦護理由。***

Reynolds v Times Newspaper(HL2001)

《時代》刋登了一篇文章,說前愛爾蘭首相R誤導愛爾蘭國會,但附有R對該事件的書面解釋。此篇文章後來又在英國刊登,但未有刊登R對該事件的解釋。此案問題爭論的焦點,是被告作為一個公眾煤體,其言論是否受「有限度特權qualified privilege」所保護:

上議庭裁決:承認報刊在民主社會中的角色。 「新聞自由」及「自由表達」的論點已考慮過,但「政治訊息political information」無法加進「有限度特權qualified privilege」作為一個新的類別。在强調「自由表達freedom of expression」的重要下,干預「言論自由freedom of speech」須限於每件不同案件及不同環境所需。法庭應謹慎去下結論一份刊物是否與公眾利益有關,而疑點利益應歸於刊物。

評論依據的事實不一定要明顯說出,有時是可以暗指的impliedly。評論必須公正,而其測試是:破告是否誠實表達他的意見。

有限度特權Qualified Privilege

在某些情況下,被告有道義或法律責任去披露原告人的個人資訊,即使披露對原告人不利,而又非出於惡意,例如在參考信中僱主或銀行向別人提供對僱員或客户的人格或信用的詆譭性意見。 在此情況下,有限度特權的辯護就適用。

但使用此辯護有一個基本要求,就是被告與原告在事件上有相互的利益,或某方有相應責任收受之。

Watt v. Longsdon(CA1939)

被告是一間公司的董事。他收到該公司經理X一封對原告(公司的managing director)有誹謗性的信。被告在回信中亦帶有對原告誹謗性的內容,他同時將X信的副本給予該公司主席chairman及另一份給原告的妻子。原告以誹謗起訴被告。

法庭裁決:被告給X的覆信受qualified privilege保護,因雙方對公司的事務有共同利益;被告將X的信給予主席亦同樣受保護,因被告有責任向主席匯報;

但被告並無責任向原告妻子匯報X信的內容。

被告有沒有責任傳遞由法官裁決。 報刊沒有責任報導一些純然懷疑或揣測性之新聞。

被告可能喪失qualified privilege的保護,如他所散播的言辭過分廣泛,超出所需保護的利益。

絕對權利Absolute Privilege

此類權利適用時,即使陳述有誹謗性或惡意,也不能起訴,包括以下情況:

‧在國會(在香港則為立法會)議程進行時或司法程序進行中,只要與爭論點有關,諸式人等(如議員、法官、律師、證人、陪審員)可暢所欲言而不虞有被起訴之憂。

在Buckley v Dalziel一案中,法庭裁決,向警方提供消息的人,明言帶有誹謗性,亦可獲absolute privilege保護。

‧律師與客人與訴訟案件有關的通信或通話。

‧政府官員間在執行其職責時的通信或通話。

<補償Remedies>

Damages賠償金

賠償金的議定應相當於原告蒙受的損失,由法庭計算。 如案件由陪審團審判,則由陪審團依據法官的引導去裁決。 上訴庭如認為陪審團裁決之賠償金不適當,有權重新釐訂賠償數額。

法庭承認有時在個別案件中涉及名譽損失、苦惱、傷痛、或羞辱等,釐訂懲罸性exemplary賠償金確有困難。

<禁止令或強制令Injunction>

在誹謗案中有兩種injunction:

‧如原告有理由相信誹謗性資料可能散播,法庭可頒發臨時禁止令或強制令Interlocutory Injunction,理由是如果待法庭最後判決原告勝訴時(可能是幾年後)才頒injunction,被告所承受的傷害會是災難性。

‧在審案完結,原告勝訴,如誹謗性行為有被重複的危險,法庭可頒發正常的injunction。

SENSE隨筆131015大數據 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/10/15/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86131015%E5%A4%A7%E6%95%B8%E6%93%9A/SENSE隨筆131015

大數據

執筆人:Jack***

湯告魯斯主演的電影《未來報告Minority Report》描述一個未來的世界,美國成立了一支特異的預防犯罪隊伍,具有超自然力量,可以預知謀殺案,並在罪犯行兇前繩之於法。 今時今日這種預防犯罪的系統已經出現,不過執法部門依靠的當然不是具有超自然力量的先知者,而是「大數據預測系統」。

〈大數據定義〉

有關人口結構及節目收視率等日常生活的統計數據, 都是從抽取樣本進行調查的基礎上,經過計算推斷出來的。 實行「抽樣調查」的原因是蒐集全面資料的成本太高,甚或在執行上是不可能的, 導致可行性高的抽樣成為自然而然的產物。***

到了現在,數碼產品普及,資料儲存成本平宜,遂令往昔資料蒐集,計算及整理的困難度大幅降低,使我們有機會迫近「樣本 = 母體」的效果,正式步入巨量資料或「大數據」的世代。***

〈對待資料態度的改變〉

在抽樣或小量資料處理的情況下,由於推論植根於少量的資料,所以在資料品質及計算的方面,統計家盡可能要追求準確。不然,錯誤可能會放大。

在巨量資料的情況下,由於不再需要擔心單一資料點的偏差會影響整體分析,統計家可以大膽放寬資料點的誤差值。*** 於是我們手中就能有更多的資料可用,從而釋放更多價值。

例子1:IBM翻譯 VS Google翻譯

IBM翻譯系統以輸入翻譯品質非常高的國會文件為基礎,例如過往十年加拿大國會的英法雙語文件,語料庫大約是三百萬個句對,之後再依靠機率去配對最有可能的翻譯。它的精神是純粹。

谷哥Google翻譯則收錄了數十億個品質高下不一的翻譯網頁,之後再依靠機率去配對。它的精神是涵蓋。***

雖然谷哥翻譯收錄的資料雜亂,但因規模足夠大,服務效果相當好,語料庫更遠勝IBM。最後,市場選擇了谷哥翻譯,IBM翻譯消聲匿跡。

〈不再拘泥於因果關係,相關性世界觀更重要〉

人類一向都用因果關係來理解世界,總是相信,只要看得仔細,就能找出每件事情背後的原因。****

因果關係下的思考方式有兩種:

(一) 快速思路下的因果直覺;

(二)慢速,循序思路下的因果判斷。

人類習慣性地使用第一種方式,原因:(1)遠古時代,經常需要在資訊不足的情況下,快速做出生死攸關的決定。 (2)大部份人腦袋懶得思考,傾向一聽到資訊,就按現有的知識及信念作出反應。

真實的世界,很多事情之間只有「相關性」,根本無從發現因果關係。****

在巨量資料的世界下,事情之間的相關性將看得更清楚。而在應用方面,我們更要作出適應,很多時候,知道「正是如此」,比知道「為何如此」更重要。

例子2:

網路書店亞馬遜成立初期, 雇用十多位專業人士和編輯來寫作書評及提出建議閱讀的書目。這曾經被認為是亞馬遜最珍貴的資產。

接著,創辦人嘗試依據客戶的個人喜好來建議書籍, 後果卻是系統推薦的書都跟客人過去買的大同小異,並且沒完沒了。

最後,公司改為進行產品分析,比較個別產品間銷售情況的關聯性。 這方法好處是分析可以事先處理,不用臨時完成,也能夠跨越各種產品類別,不再限於書籍。

結果第三個方法帶來的銷量遠比編輯寫出的內容為高。最後,書評團隊終告解散。

在巨量資料的分析下,電腦根本不知道為何愛讀 海明威作品的人,總會想買 費茲傑羅(《大亨小傳》作者)的作品。 但是對於亞馬遜來說,「為何如此」並不太重要,重要的是「正是如此」。 公司現在三分之一的總銷量就是靠著莫名所以的「正是如此」帶來的。

例子3:

美國連銷百貨公司從巨量銷售資料中研究了孕婦與產品之間的相關性。 最後,分析部門大約找出二十幾種可以做為 “懷孕指標”的產品。只要顧客購買這些產品,部門就能夠計算出「懷孕預測」分數及預測小孩的出生日期,從而給不同的顧客寄出恰到好處的優惠劵。

有一天,一個憤怒的傢伙闖進百貨公司分店,怒罵分店經理竟然給他還讀高中的女兒寄嬰兒服和嬰兒床的優惠劵,認為這是鼓勵她未婚懷孕。 事後幾天,經理接到道歉電話,父親表示之後發現女兒一直隱瞞懷孕一事。

〈一切將資料化〉

某領域的巨量資料應用成功,如GPS把我們的位置資料化,Facebook把我們的社交互動資料化,LinkedIn把我們過去的「專業經驗」資料化等,將推動日常生活很多重要面向都進行資料化。

資料化跟數碼化是兩回事。 你把一本書的一頁用數碼相機拍下來,儲存為相片檔案,如JPG,這只是一個數碼化的過程,圖中的文字並沒有資料化。 相反,如果你在Word上把那頁的文字重新拷貝一次,這就把文字資料化了。

如果只是用作電子書,數碼化都足夠應付了;但是如果是用作搜尋特色的詞彙,或加以分析,則需要把文字事先資料化。

例子4:谷哥如何巧妙地進行文字資料化

谷哥與全球最大,最負盛名的幾間學術圖書館合作,同時開發可自動翻頁的掃瞄器,之後再利用光學文字辨識軟體來資料化已數碼化的書籍。

光學文字辨識軟體並不完美,很多字詞無法辨認。 谷哥想出了一個十分巧妙的方法,令到大部份網路使用者都為這項壯舉出一份力,而更神奇的地方是大家並不知道自己原來正在為谷哥效力。

曾經在網上登記註冊的使用者,都有過在登記過程時需要辦認一些貌似波浪起伏,難以辨識的字母的經驗,這項發明名為Captcha。 Captcha功能的原意是為了減少垃圾信息機器對人的危害,一開始大家輸入的資料的確是完全浪費掉的。 之後發明這項功能的人與谷哥合作,推出第二代的Captcha,名為ReCaptcha。

大家使用ReCaptcha的時候,要辨認的不再是輸入隨機的字母,而是谷哥在光學文字辨識軟體無法辨認的字詞。 對於一個新字,當網路上有五個人的輸入都相同時,系統就會確認該字已經正確辨認。這樣谷哥每年就節省了超過10億美元的工資。

〈以預測為基礎的判罪有何不對〉

如果有一天大數據真的如《未來報告》一樣能準確預測誰可能犯罪,屆時可能有人認為光是預防犯罪還不夠,會提出先懲罰那些可能的犯罪者。

站於社會的安全性角度來看,如果我們只是單純干預,制止非法行為發生,不加以懲罰,原本要犯罪的人就可能再次嘗試犯罪。懲罰就能達到阻嚇作用。

“懲罰未犯罪的犯罪者” 卻嚴重侵犯了人類的倫理道德。社會的基本信念是個人的責任應該與個人的行為選擇互為表裡。*** 如果一個人選擇了違反法律的行為,那麼他將要付起責任,受到法律上的制裁。

以預測為基礎的處罰,就等於是否定了人的意志,不認為人類能夠自主自由自在地生活。既然人類缺乏自主做決定的能力,那反過來說我們其實就不用負任何責任了。

即使巨量資料預測如何準確,得出的都只是相關性,而不是因果關係。人類社會要判斷某人是否有罪,除了基於他是否做出不法的行為,還要考慮行為的動機。動機即是因果關係***,因此價值基礎在於相關性的巨量資料是不適合用來判斷因果關係,或判斷某人是否有罪的。

以上學理出自:

《大數據:數據革命如何改變政府、商業與我們的生活

Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think》

by Viktor Mayer-Schonberger & Kenneth Cukier

SENSE隨筆131016哥倫布大交換 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/10/16/sense%E9%9A%A8%E7%AD%86131016%E5%93%A5%E5%80%AB%E5%B8%83%E5%A4%A7%E4%BA%A4%E6%8F%9B/SENSE隨筆131016

哥倫布大交換

掌門執筆

〈楔子〉

杜甫詩「故人具雞黍,邀我至田家」,曾有中學教科書這樣注釋 “黍” :玉蜀黍也,俗稱玉米或粟米。 這條注釋錯得離譜,玉蜀黍是美洲作物,印第安人的主要食糧, 哥倫布 “發現” “新大陸” 之後才傳播至 “舊世界”….. 哥倫布,明朝時候人,唐時中國無玉蜀黍,黍是截然不同的穀物。

不單只玉蜀黍,馬鈴薯(ie薯仔)更是十六七世紀世界人口爆炸的燃料。*** 還有菸草、辣椒、番茄、南瓜、可可….. 等我們習以為常的農作物,原來都是來自美洲的。

美洲作物似乎很有能力制霸全球,那麼美洲動物呢? 我們卻全然看不到美洲動物進駐舊世界的跡象。 勉強說來,只有作為寵物的 豚鼠(ie天竺鼠) 較常見,而豚鼠在美洲原來是食物。

這就是「哥倫布大交換」的特色:美洲經濟作物幾乎橫掃全球;而歐亞動物,以人類為首,則逆向 “征服” 新世界***,美洲動物連踏出家門一步也感困難。為何如此?

〈哥倫布大交換〉

1492年熱那亞人 哥倫布Christopher Columbus代表西班牙女王 依莎貝拉Isabela利益穿越大西洋, “西進” 至 加勒比海,施行征服殖民。 此番西征,既使人類歷史煥發新貌,也導致全球環境出現翻天覆地的變化。

1972年環境史家 Alfred Crosby出版名著《哥倫布大交換The Columbian Exchange》,創製這個有名的觀念和術語,表述新舊世界物種交流對地球生態和人類歷史的深遠衝擊。***

「哥倫布大交換」對於人類歷史作用力之深遠,竟達到無從想象地步:它其實是兩個 ‘舊世界’ 激烈碰撞在一起後, 形成今日我們所見的大一統 ‘新世界’ 的原初推動過程。****

本來居於經濟和文化弱勢的西歐洲,憑藉著遠洋航行和武裝商船的優勢,早著先鞭於大航海時代,名為“發現” ,實為掠奪了美洲的資源,從而有能力參與十六世紀空前蓬勃的亞洲環大洋貿易圈,**** 並且據有要津,獲利空前。

西歐在賺取了 “第一桶金” 之後,更形進取,以高槓桿方式實行 “殖民政策—市場開發—工業化” 連鎖作業,三百年間,一躍而為全球經濟文化之翹首。

再百餘年,到上世紀,西歐資本主義生產方式和文化生活竟得以主宰全球, 尋且透過貿易住還和文化滲透,將全球歸納於單一的文化和生態體系之下!*****

這「萬流歸宗」的態勢,自一萬年前人類農業文明發生,地域文化愈趨分殊之後,得未曾有。 一切「逆轉乾坤」皆起始於「大交換」。

〈天翻地覆慨而慷〉

2億5千萬年前,世界只有單一陸塊,稱為 “盤古大陸Pangaea” 。 地質力量將大地撕裂為二: 歐亞大陸和美洲大陸;後來二又分為多……

即是說,自分裂之時起,歐亞與美洲即成為兩個獨立而封閉的生態系統***,除了極少數昆蟲和禽鳥,曾經漂流著陸之外,較大規模的只有人類在冰河期間,約一萬多年前越過白令海峽陸橋從亞洲抵達美洲。那次(或時間很近共有三次) 的 獵户移民人數甚少,只携來極少數物種,如狗,故此對美洲生態系影響不大。

而且,那次是單向移動,對歐亞生態系更是全無觸及。

500年前的哥倫布交流情況大為不同,這才算得上是一次翻天覆地的大變動!

打從發現新大陸之年起,歐洲人即有意識地將兩陸物種交叉調配,以為生活、貿易或者觀賞之用。***

舉例,到了十六世紀末,英國伊利莎伯女王已經飼養鼠,用為寵物。

至於無意中搭便車,依隨船隻或人畜越洋往還的物種也所在多有。

舉例:病菌跟隨寄主,老鼠隨船渡洋。

學界相信百十年間兩陸物種交流而成功落地生根者數達千種之多。***

各交流物種之中,若干居於生態系的顯要位置,對環境和其他物種施加重大的影響力者,稱為 “優勢key物種” 。 有些優勢物種威力顯而易見,如人類、穀物、老鼠…. 有些則隱而不彰,但卻後續力量驚人,如 蚯蚓….. 。

人類當然就是無以尚之的優勢物種!雖然征服美洲的西班牙人和葡萄牙人與原居民印第安人屬於相同物種,但其體質和文化習性則相去甚遠。 同種交流的即時效應是:在生態高度複雜的歐亞大陸存活的白人身上偶爾攜帶著的較 “溫文的” 病原體,如天花、流感,在數十年間削滅了八成以上的印第安人口。*** 這才是白人迅速侵佔美洲的決定性因素。

Crosby後來出版的最重要作品《生態帝國主義Ecological Imperialism》如此立論:當時歐洲(相對美洲) 的長期關鍵性優勢不在於科技層面,而在於生物層面。***

的確是高見卓識,Diamond《槍炮病菌與鋼鐵》的理論根源便出自此書。

近年學界推陳出新,古氣候學家William Ruddiman於2003年提出嶄新理論解釋「小冰期」(AD1550 – 1750) 形成的原因:

印第安人的農業採行 “燒墾法” ,即是刀耕火種, 每隔數年定必大幅度燒燬林地,以保農耕。燒燬林地的過程為大氣注入 “溫室氣體” CO2,並且限制了森林擴張地盤。 印第安人的火把熄滅殆盡之後,一面 “碳排放” 有所下降;另一面,森林在數十年間四方拓展,植被構成改變,光合作用力度大幅加強,吸收(而非反射)更多陽光,析出更多氧氣,而氧氣不是溫室氣體。*** 於是啟動了 “愈窮愈見鬼” 正反饋機制,把地球推進「小冰期」。

這個理論很新很有趣,假使其為真,則「大交換」的力度竟然達到漢儒所言 “天人感應” 的地步,那當真是無話可說了。

以上學理出自

《1493物種大交換丈量的世界史/ 1493 Uncovering The New World Columbus Created》(2010) Charles Mann

SENSE隨筆131017《精準預測》中:您的配偶有否不忠? 掌門天地

http://www.tangsbookclub.com/2013/10/17/2781/SENSE隨筆131017

《精準預測》中:您的配偶有否不忠?

執筆人:蟬

冷靜,先別嚷分手。

想象以下純屬假設的情景:SoChun與伴侶同居多年,忽一日出國公幹後回家,竟在衣櫃內發現一件來歷不明,穿著過的男性衣物,當即傷心欲絕,要生要死。好友們均悲觀地認為事不離實,勸他逆來順受,並指伴侶會因內疚而對他更好云云…..

那到底SoChun的伴侶出軌的機率有多少? 阿蟬心裡雖亦明白 “天理循環,報應不爽” 的道理, 但作為一名sense派,任何問題均 “應而且只應” 以sense解拆,便拋出「貝氏定理Bayes’ Princple」證明So伴侶出軌的可能性其實甚低。

貝氏定理針對的問題原型為: 某些事件發生之後,某個理論或假設為真的機率有多少? ***

要找出So伴出軌的機率,先要把問題設定好:

- 假設一個機率,代表So伴真的出軌,出於大意而把情人衣物留在衣櫃內。在此我們假設此機率為50%,是為A;

i.e. So伴偷情而不留下衣物的可能性同樣是50%。 - 再假設So伴沒有不忠而衣物卻因其他原因出現在衣櫃裡的機率。將此機率設定為10%,是為B;***

- 接下來要定下「先驗機率prior probability」C,即So伴打從一早巳背叛了他的機率。根據SoChun精明審慎的性格,這事態發生的機會微乎其微。 但為營造戲劇張力,即管把這機率定為1%,是為C。

例子:美國一項研究發現,在特定的任何一年,已婚伴侶對配偶不忠的機率同樣為4%。 若以涂爾幹的觀點,出軌似乎是社會事實***,是社會的錯。 J

萬事俱備,我們可以運用貝氏定理來建立So伴在這情形之下出軌的可能性,即「後驗機率posterior possibility」。算式如下:

![]() 後驗機率 = (0.01 * 0.5)/ [(0.01 * 0.5) + 0.1(1-0.01) ] = 0.048 = 4.8%

後驗機率 = (0.01 * 0.5)/ [(0.01 * 0.5) + 0.1(1-0.01) ] = 0.048 = 4.8%

貝氏定理證明So伴只有不足5%的可能性出軌!實在是非常貞節,可喜可賀!

然而大家定必認為即使在找到 “污點証物” 的前提下, So伴出軌的可能性只比美國平均值高出那麼少,此點實屬可疑,然則計算是否有錯呢?

機率是甚麼?

貝氏Thomas Bayes是18世紀英國的牧師,英國皇家學會院士。他認為上帝是完美的,人類遇到的不完美是出於人的緣故而非上帝。

舉例:阿蟬初次炒股票輸錢,驚嘆原來股票是可以虧錢的。 接著他每天炒股票都輸錢收場。 慢慢地阿蟬越來越認識到:股票是會讓人虧錢的。透過統計推論,他得出未來每天炒股票極大機會虧損,覺得自己越來越接近真理,內心充滿著喜悅。

阿蟬是以「趨近法」去認識股票的,雖然越來越接近真理,但永遠不會找到真理。***

貝氏認為機率的概念是以人認識世界的方法構成的。 而機率之所以存在是因為人類在測量時的不完全與完美的世界產生落差。*** 科學決定論的支持者Laplace也抱著同樣的信念,他認為機率是無知與知識之間的中途店。**** 是科學進步的必然條件。

貝氏定理要求人們以機率看待世界,要求人採取 “世界本質上是不確定的” 這種立場。貝氏定理要處理的正是認識論上的不確定:「知識是有限制的。」***

大數據的基礎與問題

上世紀初英國統計學家 費雪Ronald Aylmer Fisher貢獻良多, 統計學用詞「Statistical significance統計顯著性」便是他的發明。

費雪是貝氏定理的反對者,他認為貝氏學派提出的先驗機率過於主觀**,在沒有實驗和數據支持下先斷定事件發生的可能性違反科學客觀的概念。 他曾在文章中指出貝氏學派的想法應該完全被揚棄。

與費雪同年代的學者努力發展一套統計方法,希望藉此去除主觀和偏差對結果的影響。 這類統計今日通常稱為「頻率論Frequentism」或「費氏學派Fisherian」。

費氏學派認為統計問題中的不確定性來自於蒐集資料時只從整體研究對象中抽取一部份,而非對象的整體。*** 頻率論的目的便是透過分析並量化當中產生的抽樣誤差sampling error。***

舉例:2008年美國民主黨內部總統候選人選舉時,在新罕布夏州調查了一萬五千人(當地人口約為一百三十萬人),抽樣比例高令誤差範圍理論上只有0.8%,但實際誤差卻是8%,誤差大到足以錯誤預測希拉莉會大比數輸給奧巴馬,而實際上希拉莉勝出了這個區選。

頻率論的問題是它無法去除人為誤差,它相信抽樣比例越高,資料越豐富,誤差將趨近零。*** 充足的樣本並不保證預測完美,但樣本不足卻保證誤差會被放大。頻率論實質上需要大量假設去確保統計程序的完美,和偏見的排除。

費氏學派尋求客觀結果的方法:將研究者跟現實世界隔離,不單阻礙研究者考量假設的可信度,而且將研究方向推向尋找相關性correlation多於因果,令研究結果的應用性大大減低。

篇幅所限,有關經濟預測的內容將延至下篇,並介紹此等預測工具如何應用到投機事宜之上,敬請留意。

參考:

《精準預測:如何從巨量雜訊中,看出重要的信號。》

《The Signal and the Noise》, 2012, Nate Silver

Next Page