- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

日媒:鮑勃·迪倫的音樂對村上春樹作品影響巨大

14日據共同社報道,獲得今年諾貝爾文學獎的美國歌手鮑勃·迪倫(Bob Dylan)因其越戰背景的歌曲而聞名。他的歌曲在每年諾獎揭曉期間都倍受關註的日本作家村上春樹的小說中也扮演著重要角色,影響力之大可見一斑。此番鮑勃·迪倫的獲獎或將使村上的作品從全新的視角被再次解讀。

鮑勃·迪倫

據悉,在1985年村上長篇小說《世界盡頭與冷酷仙境》中,書中“冷酷仙境”的故事結尾處主人公前去租車,圍繞車載音響播放的迪倫歌曲與租車事務所的女員工交談。

最後一幕中,主人公聽著歌曲入睡。“我閉目合眼,置身於沈沈的睡眠中。鮑勃·迪倫不斷地唱著《驟雨》。”令人對結局印象深刻的是迪倫的音樂。

村上春樹

在1987年的暢銷小說《挪威的森林》中也曾出現迪倫的名字。玲子前往主人公處,彈奏了幾十首吉他曲,包括鮑勃·迪倫、查維斯、卡勞爾·金、“沙灘男孩”等。

報道稱,村上的音樂隨筆集《沒有意義就沒有搖擺》中也曾提及迪倫,將其作為當時的標誌性人物。他在文中寫到,也存在類似初期的鮑勃·迪倫、瓊·貝茲這樣更為嚴肅的流行音樂流派;從時代來說,從肯尼迪政府成立到民權運動高漲,再到年輕人反對越戰的政治誌向,都是這類音樂的強有力支撐。

優秀影視作品去哪了? "大IP"時代更需傳統文化滋養

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2017-03-01/1080298.html“影視劇的‘大IP’轉化專業度已明顯不足,只有植根於中國傳統文化、傳統審美、弘揚中國精神的方能生存。” 近日,SMG(尚世影業)影視劇中心主任王磊卿在影視劇年會的一番言論引發了業界關註:“大IP”時代下,優秀傳統文化應如何滋養影視劇創作?

春節前夕,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關於實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》(以下簡稱《意見》)。《意見》中第11條提出,用傳統文化滋養文藝創作, 要“善於從中華文化資源寶庫中提煉題材、獲取靈感、汲取養分,把中華優秀傳統文化的有益思想、藝術價值與時代特色和要求相結合,運用豐富多樣的藝術形式進行表達,推出一大批底蘊深厚、涵育人心的優秀文藝作品。”《意見》的出臺,體現出國家對優秀文藝作品的重視,也為從業者指明了方向。

影視劇創作為何陷入“尷尬”?

近期,憑借良好的口碑,講述中國一代“廉吏”生平事跡的古裝歷史正劇《於成龍》進入二輪複播階段。這樣一部既無一線明星加盟,亦無高額制作費投入的電視劇,突破了眾多仙劍劇、玄幻劇的層層圍攻,成為2017年中國大熒幕上的一股“清流”。與此同時,另一部在央視一套播出的《大秦帝國之崛起》,也迅速被眼尖的觀眾捕捉,線上線下都給予了不錯的評價。在影視產業炒“大IP”、靠“小鮮肉”撐臺等不良風氣盛行的今天,像《於成龍》《大秦帝國之崛起》這類有文化底蘊、制作精良的文藝作品並不多見。

據《中國電視劇2016產業調查報告》顯示,2016年1-9月在廣電總局備案的電視劇達892部、34946集,數量較2015年同期增長10%,再創新高;但與此同時,在一項面向電視劇相關企業的問卷調查中,超過一半的受訪者認為,2016年新播出電視劇的整體品質與2015年相比有明顯下滑。有觀眾感慨,如今很多影視劇單純追求故事熱鬧、情節離奇、演員臉蛋好看,嚴重缺少文化內涵,真正能夠成為“收視擔當”的超級IP少之又少。

作品多了,真正令觀眾滿意的作品卻越來越少。劇評家高曉江對當前影視劇創作的“尷尬”局面表示擔憂:“反映優秀傳統文化且制作精良的的文藝作品並不多,中國觀眾往往沒得選。”

“好作品”都去哪兒了?

“其實,我幾乎每周都會收到青年劇作家寫得很好的劇本,但是都苦於找不到投資。”著名電影導演吳子牛感慨,在當今市場環境下,真正有情懷、有文化涵養的投資人並不多,很多都是以一種投機的心態進入這個領域,“只想著賺錢,什麽賺錢就拍什麽。”

從事影視劇行業制作發行工作10多年的丁先生透露,一些專家、評論人因受到利益的驅使,對粗制濫造影視劇作品采取不聞不問、不予評論的漠視態度,成為品質低劣的影視劇蔓延市場的又一原因。

誠然,在網絡文學、網絡劇、網絡新技術迅猛發展的今天, 90後、00後已逐漸成為影視劇的主流受眾。為迎合他們的喜好,某些業內人士不惜顛覆中國固有價值觀,以搞怪、穿越,甚至歪曲歷史來嘩眾取寵;以奇幻視效、明星效應來博大眾眼球。“同樣的投資成本,原來三分之二是用在內容制作上,現在三分之二都砸在了後期技術和邀請明星上,必然會出現粗制濫造的影視作品。”丁先生說。

影視劇追根溯源是講故事的藝術,好的故事才會吸引觀眾,“好故事在哪?就在我們的歷史記憶、現實生活中。而現在的年輕創作者過於急功近利,不願意花很多時間去打磨文藝作品,缺乏精品意識、民族使命,與時代脫軌,忽視中國傳統文化對人的教化與滋養作用,這樣很難創作出人民喜聞樂見的文藝作品。”高曉江認為。

中國傳統文化不能斷檔

“在市場經濟時代下,我們是該考慮市場因素,但從業者不能一味被市場左右。”高曉江認為,文藝工作者必須找準文藝與市場的結合點,從傳統文化的寶庫中汲取養料,讓題材和主題根植於中華文化的沃土之中。

高曉江還註意到,從融入中國元素的《花木蘭》到《功夫熊貓》,國際電影市場越來越青睞中國傳統文化在作品中的展現。“連好萊塢團隊都註重中國元素的融入,我們中國人自己更應該加以關註”,高曉江呼籲,“每一位從業者,都應有憂患意識,中國傳統文化不能斷檔,不要等到後悔的那一天才想到彌補”。

當下,創作環境浮躁,如何腳踏實地潛心創作,如何將博大精深的中華優秀傳統文化融入到作品當中,考驗著每一位文藝創作者。曾經寫過《劉胡蘭》《孔繁森》等作品的編劇馬連倫對此感觸很深,回憶起打磨《於成龍》劇本的過程,他仍歷歷在目:幾次親身走訪於成龍的故鄉,熬夜研讀史料,考證每一個細節,揣摩每一句臺詞,成為了整個創作團隊的工作常態。始終秉持認真嚴謹的創作態度,《於成龍》最終贏得了好口碑。

近期出臺的《意見》讓從小熱衷中國傳統文化的“80後”導演鄭凱君有些興奮。他拍攝的一部講述中華傳統美食文化的電影《中華料理師》已在網上公映,而且播出效果還不錯。今年,他計劃籌拍自己的第一部院線電影,題材的落腳點仍然是中國傳統文化。“希望國家能再推出一些專項資金的扶持,或者設立一些有針對性的扶持工程,我們會有更大的發展空間!”鄭凱君對未來充滿希望。

喬布斯最後作品 蘋果總部本月啟用

蘋果2017年最大的發布項目,不是新IPHONE也不是新IPAD,而是位於加利福尼亞Cupertino,外表酷似一個巨大的太空飛船的蘋果新園區Apple Park。 它占地71萬平方米,耗資達50億美元,建設了5年之久,是全球最貴的企業總部之一。

更值得矚目的是,Apple Park是喬布斯生前參與的最後一個項目,喬布斯在公布這項計劃時曾提到,這個 Apple Campus 2 就像是一艘飛船要降落一樣。可惜幫主沒能親眼看見這個巨大的宇宙飛船起飛。為此蘋果將Apple Park內的會場命名為“Steve Jobs Theater”(史蒂夫喬布斯禮堂)。蘋果公司CEO庫克說,“史蒂夫對蘋果的願景遠超出他和我們在一起的時間。他希望蘋果園區成為下一代的創新之家。這個工作場所和園區設計得既能激發我們團隊靈感,又能有利環境。我們實現了世界上最有效利用能源的大樓,整個園區將完全利用可再生能源。”

園區內的建築和規劃充分展示著蘋果的極致風格。主樓的整個圓形外墻使用了世界上最大的單體曲面玻璃,周長超過1.6公里。為紀念幫主命名的喬布斯禮堂將成為未來的產品發布中心,則使用了全球最大的碳纖維材質屋頂。

Apple Park最大的特點就是環保,園區主要使用太陽能和天然氣提供能源,通過視頻我們也可以看到,太陽能板布置在屋頂上,80%的面積被各類綠植覆蓋,是全球最環保的建築之一。對於健身愛好者來說,Apple Park 同樣是一個極佳的鍛煉地點。員工可以在這里慢跑或者騎行自行車。為了方便員工在龐大的園區內部移動,蘋果在園區內為員工提供了 1000 輛自行車,而 Apple Park 內部的通勤也全靠自行車。

Apple Park 就是喬布斯“心目中”的蘋果新總部大樓,也是他留下的最後一件藝術品。你是否也已經在期待著 Apple Park 的正式開園了?

《歌手》落幕:會唱歌的人還在,好作品呢?

來源: http://www.infzm.com/content/124161

獅子合唱團,圖為賽前照片(資料圖/圖)

香港朋友曾追憶1980年代末的少年時代:一年中讓人期待的節日除了聖誕與春節,就屬十一月TVB電視臺的臺慶。

將時地稍微轉換一下,這幾年來,衛視們主打的幾檔熱門音樂節目每逢決賽,大概也算得上這個年代的觀眾翹首企盼的節日。湖南衛視的《歌手》自然屬於此列。

在長沙,節日的氣氛分外熱烈一些。總決賽在周六唱響,但周五晚上,舉著燈牌的歌迷已經從四面八方匯聚到馬欄坡。這天晚上的紅毯,是幾位決賽選手和他們的幫唱嘉賓首度聯袂露面。為李健跨刀而來的嶽雲鵬在人海中發現了寫著自己名字的燈牌,激動地當場叫出來:“哎呀還有我的歌迷啊!我不是個歌手,還讓你們還大老遠跑到這兒。”

並不出人意料,在4月15日晚上進行直播的決賽中,這位非專業歌手奉獻了並不專業的演唱和專業級的喜劇效果,並一度霸占了朋友圈和微博熱搜。比起林憶蓮和張惠妹兩大歌後教科書般的演唱,這樣不完美卻充滿噱頭的演出,也許更符合這個娛樂時代觀眾對一檔電視節目的訴求。

就在《歌手》總決賽進行的同時,另一檔音樂真人秀《跨界歌王》第二季開播。同樣的星光璀璨,《歌手》卻承載著娛樂之外更多的希冀:無論以什麽樣的演出結束了一季的征戰,歌手參加這一節目最重大的意義在於被觀眾和音樂圈重新認識和了解。從這種意義上說,《歌手》的決賽,其實是下一段音樂征途的起點。

媽媽,吳建豪到底是誰?

由《我是歌手》改名為《歌手》,這檔2013年面世的音樂類電視節目,走入第五個年頭。面對喜新厭舊的電視觀眾,一檔節目做到第三季已是不易,之後的每一季,對於制作團隊都無異於全新的挑戰。

回想2013年年初,初次登場的《我是歌手》帶來的是現象級的關註和討論。節目的機制是比賽與真人秀結合。與以往音樂選秀類節目明星評點素人的模式截然不同,在《我是歌手》里競演中,成名歌手被推上巔峰對決的舞臺,評判權被交給了觀眾。而在比賽之外,每名歌手都被安排了陪同全程的“經紀人”,無論是在臺上臺下,鏡頭隨時記錄歌手的狀態。

讓業已成名的歌手重新站在競演舞臺上,除了第一次亮相,歌手在競演中不允許唱自己的歌,比賽中不斷有歌手被淘汰也不斷有歌手補位……這些新鮮的嘗試為節目帶來了一批忠實觀眾。

從2013年到2016年,《我是歌手》一直是湖南衛視的王牌節目和收視保證。節目在首季決賽播出時創下過5000萬的冠名紀錄。四年里,這檔音樂真人秀為電視臺帶來超過40億的廣告收入和常年的收視冠軍寶座。

在經濟利益之外,對於一直被唱衰的華語樂壇,這檔節目重新發掘歌手的力量是巨大的。歌手彭佳慧是第一季最後一位補位歌手。在參加節目之前,她有七年時間沒有在大眾面前活躍。當她和林誌炫、齊秦一起受邀時,她覺得這種肯定太重大了。2016年6月,彭佳慧拿到了臺灣金曲獎最佳女歌手獎,她首先感謝的就是《我是歌手》:“謝謝湖南衛視洪濤導演,讓更多人聽到彭佳慧的聲音。”

觀眾的叠代與大眾記憶的更新無疑是快速而殘酷的。一批曝光度本已淡出的歌手,經由《我是歌手》加持,重新回爐升溫,不單喚回了曾經了歌迷,也吸引了更年輕一代的歌迷。總決賽前夜,超過五百名現場觀眾在場內觀看了“歌王”決戰的聯排。當去年決賽中老狼身穿白襯衫演唱《米店》的片段出現在現場屏幕上時,坐在我身邊的七歲小姑娘驚喜地大叫“老狼!”。與之形成對照的是,獅子合唱團與其幫唱嘉賓吳建豪、徐佳瑩一同出場時,小姑娘一直茫然地問媽媽:吳建豪到底是誰?

市場的反饋是最為直接的溫度計。“巨肺小天後”鄧紫棋在參加完第二季節目後,演唱會門票就被一搶而空。在第三季登場的新加坡歌手陳潔儀,雖然在第一階段就被淘汰,但經過此次亮相,也擺脫了此前“歌比人紅”的局面,重新打響知名度。從第一季開始,《我是歌手》不斷推出所謂的“爆款”歌手。第一季的黃綺珊、林誌炫,第二季的鄧紫棋,第三季的李健,無不在此之列。在第三季增加了踢館機制之後,李榮浩也一“踢”成名。本季前來挑戰的民謠歌手趙雷迅速帶起一波自媒體的“10萬+”,再一次應證了這檔節目的影響力。不被大眾熟知的樂壇老將、一鳴驚人的新人後輩、獨具氣質的小眾歌手……經由《我是歌手》的舞臺,不同資歷、不同特質的歌手得以重新出發。

與其說《我是歌手》的“音樂真人秀”定位精準,不如說這檔節目填補了音樂類節目的空白。十年前以“超女快男”和《超級星光大道》為代表的選秀類節目推出了一批新人,五年前《中國好聲音》等節目以另一種形式續寫了“素人成星”的故事。但在漫長的時間里,五花八門的音樂類綜藝節目聚焦的大多只是夢想成真的那一刻,著眼於歌手事業不同階段、提供二度展示機會的《我是歌手》因而成功突圍。

李健成了僅有的法外之地

電視綜藝圈有“事不過三”的說法,《我是歌手》做到第五季,著實已經出乎所有人的意料。

在《我是歌手》第四季,審美疲勞已經顯現。雖然匯聚了李玟、徐佳瑩、李克勤、蘇見信等不同生代、不同音樂類型的歌手,但這一季既沒有奉獻出爆款歌手,在歌曲、話題甚至歌手人格形象塑造等多個方面都頗為疲軟。

“歌神”張學友參加電臺節目的一段視頻曾經廣泛流傳。在被問及是否會參加《我是歌手》節目時,張學友明確給了否定的回答。他說:“如果要參加比賽,就要會算計。我其實很佩服那些參加《我是歌手》的選手的,被那樣評判,老實說這些評判都不知道懂不懂得。”

對《我是歌手》大眾評審審美的質疑從來沒有停止:飈高音、炫技的歌手往往能收獲好名次,對音樂風格的追求大概可以簡單粗暴地概括為“把快歌慢歌都唱一遍”。在以往的節目中,“高音崇拜”的選擇趨勢主導了絕大多數競演,李健成為了僅有的法外之地。

進入第五季,這一趨勢並非改變,反而捧出了一個極致的高音天才。在節目進行過程中,來自哈薩克斯坦的迪瑪希成為了節目的最大驚喜。長腿、高顏值加上觀眾評審最青睞的高音,迪瑪希一路競演一路占領微博熱搜,甚至包辦了決賽直播中的插播廣告。

在迷戀”鮮肉“的娛樂氛圍下,迪瑪希的火爆並不讓人意外。“歌王”爭奪中,他與簽下自己的老板尚雯婕合作了邁克爾•傑克遜的歌曲串燒,拿下了第二名。而在決賽前的聯排中,他所就讀的哈薩克斯坦國立藝術大學的校長中途進入現場,立刻被場內歌迷瘋狂的尖叫所震撼。

第五季的選手配備集前幾季成功模式之大成。杜麗莎對應的是第一季黃綺珊所代表的歌壇老將——不廣為人知,卻實力非凡。迪瑪希對應第二季的茜拉和第四季的黃致列。而林憶蓮是地位、實力、曝光度都毋庸置疑的歌後級人物,也正是她的存在讓節目在大年初一播出也無需擔憂收視。

“找人難”是第四季時洪濤就提出的問題。如果以產品類型的眼光來看,在華語樂壇,符合節目要求、能夠打動觀眾、同時也具有代表性的歌手儲備日漸枯竭。

節目因而在這一季加入“逆戰歌手”和“挑戰歌手”的概念。逆戰歌手邀請往屆選手回歸,張傑、李健、林誌炫因而重新回到節目。三名逆戰歌手最終都闖入決賽,似乎更證明了華語樂壇人才枯竭的悲哀論調。

比起歌手人選的枯竭,更讓人擔憂的也許是歌曲的短缺。從《平凡之路》到《三生三世十里桃花》的插曲《涼涼》,在剛剛結束的總決賽中,除了三首非華語歌曲和林憶蓮、張惠妹合唱的《也許明天》,其他四首曲目無不是影視作品的主題曲。離開了影視作品的捆綁,高質量、有傳唱度的音樂作品似乎越來越難以出現。這也許是華語樂壇更讓人焦慮的現狀,會唱歌的人還在,好作品卻越來越少了。

音樂170425幾首「美」味十足的作品(上)

來源: http://www.tangsbookclub.com/2017/04/25/%e9%9f%b3%e6%a8%82170425%e5%b9%be%e9%a6%96%e3%80%8c%e7%be%8e%e3%80%8d%e5%91%b3%e5%8d%81%e8%b6%b3%e7%9a%84%e4%bd%9c%e5%93%81%ef%bc%88%e4%b8%8a%ef%bc%89/音樂170425

幾首「美」味十足的作品(上)

蕭律師執筆

音樂作是用耳聽的,不是用舌去嚐的,然則 “美味”何來?

這裡所說的「美」,是指充滿美國風味的「美」。這篇所介紹的是美國兩位近代作曲家 格羅菲Ferde Grofe及 科普蘭Aaron Copland四首純美國題材的作品。

格羅菲(1892-1972)出生於紐約,家族四代以來都是與古典音樂緊密聯繫:父親是一位男中音、母親和外公都是大提琴手,而舅父是洛杉磯交響樂團首席小提琴手,亦即是樂團首席。父親去世後,他由母親帶領到德國萊比錫學習鋼琴、小提琴、中提琴和作曲。回國後和被稱「爵士樂王」的 哥舒詠Gershwin合作,以編寫哥舒詠的鋼琴爵士樂為樂團音樂而聞名,被《紐約時報》譽為哥舒詠的「首相」。

格羅菲除了編曲外,亦自己創作樂曲。他一生的作品大部份都是以美國為主題,如《壯麗大峽谷》組曲、《密西西比河》組曲、《尼亞加拉瀑布》組曲、《克德遜河》組曲等。《壯麗大峽谷》組曲、《密西西比河》組曲是較多錄音的兩首,現在本文介紹。

《壯麗大峽谷》組曲 Grand Canyon

此曲作於1929-1931年間,原名叫《大峽谷的五張圖畫》,是一首描寫美國西南部 阿利桑拿州大峽谷奇景。眾所週知,大峽谷奇景世界馳名,每年吸引了來自世界各地四百多萬遊客。 格羅菲有一次去到阿利桑拿州渡假,面對大峽谷,他的靈感油然萌生。很多人以為美國作品一定很難聽,其實是一種錯覺。我覺得美國多位作曲家,像Gottschalk、Ives和此文所介紹的兩位,他們多在歐洲接受作曲訓練,手法都非常「歐洲」式,都以接近傳統手法譜寫樂曲。

全首組曲分五段,分別描寫大峽谷不同的景緻,每段他都賦與一個標題,是一首典型的標題音樂:

1日出 Sunrise

2著色的沙漠 Painted Desert

3在小徑上 On the Trail

4日落 Sunset

5大暴雨 Cloudburst

這首組曲是格羅菲觀賞到大峽谷奇景後開始譜寫的。 他深知這個宏大的奇景,必須利用宏大的音量、最寬廣音層的樂器去表達。這曲的第一樂章「日出」完成於1921年春天,而第四樂章「日落」完成於同年的秋天。1931年,他的好友兼導師Paul Whiteman希望他能早點完成這首組曲,盼能在幾個月後的 芝加哥音樂節中演出。在他的努力下,整首組曲在同年十一月二十二日首演,空前成功,大獲好評。格羅菲之名,遂於此役為世所知。

兩年後,格羅菲獲委任為紐約市 首都劇院樂團Capitol Theatre Orchestra指揮。他將整首組曲修訂,盡量利用樂團豐富的音色,使樂曲適合供現代龐大樂團演出。此後多名指揮名家如Antal Dorati(指揮底特律交響樂團 )、Leonard Bernstein(紐約愛樂管弦樂團)、Stanley Black(倫敦交響樂團)、Morton Gound(他自己的樂團)等相繼指揮演出及灌錄唱片。

格羅菲自己描述這首作品是“產生於一般人的所見、所聽、所感的景象。我認為在這首樂曲中我為美國喊話,因為美國向我喊話,即如美國向你及任何一個人喊話。”

《密西西比河》組曲

格羅菲以《壯麗大峽谷》相同的情懷,在1925年完成了《密西西比河》組曲,並同年在卡內基大廳Carnegie Hall首演。 密西西比河南北縱貫整個美國而向北流入加拿大境,是世界上最長的河流,全長3730公里,比我國的黃河還要長。美國人以此為傲,即如中國人以黃河為傲。這首組曲充滿美洲印第安味道、爵士及黑人主題,最後描述新奧利蘭州的嘉年華盛況。此曲亦是一首標題音樂,共有四個樂章,作者亦在每一個樂章都賦以一個標題:

1眾水之父 The Father of All Waters

2克高貝利‧佛恩Huckleberry Finn

3克里奧爾的往昔Old Creole Days

4狂歡節Mardi Gras

以上四個樂章需要簡略說明一下。

密西西比河是北美洲最大的引流系統,北起於明尼蘇達Minnesota,蜿蜒向南流至面臨墨西哥灣的密西西比河三角洲,其支流範圍幾乎覆蓋美國所有的州及向北影響加拿大兩個省,故被稱為「眾水之父」。

克高貝利‧佛恩Huckleberry(或簡稱“Huck”)Finn是美國名小說作家 馬克‧吐溫Mark Twain筆下很成功的虛構人物,首先出現在暢銷小說《湯姆‧索亞歷險記Adventures of Tom Sawyer》,之後就以主人公身份出現在前書續篇《頑童歷險記Adventures of Huckleberry Finn》中。

Creole克里奧爾是指早期歐洲移民過來北美洲的白種人;他們的語言、文化或種族是基於移民時代的歐洲移民和非歐洲人種間的互動而產生。此樂章遠溯美國早期移民的時代。

「新奧爾良嘉年華會」是美國最大的嘉年華會,連續幾天,是美國大學生心目中的朝聖地,每年估計有五十萬人參加。在基督世界裡,自星期三「聖灰日Ash Wednesday」起至復活節前夕之四十個週日是「封齋期Lent」。對其他人來說,封齋期前的星期二是一個普通的日子,但對新奧爾良人的居民來說,這個星期二是《肥胖星期二Fat Tuesday》,是盡情大吃大喝的日子。這個樂章就描寫這個盛況。

《密西西比河》組曲甚少歐洲唱片公司錄音,要往美國唱片公司如RCA、CBS、Everest、Westminster及Mercury等處尋。

(原文刊登於《發燒音響》2017年四月號。)

音樂170509幾首「美」味十足的作品(下)

來源: http://www.tangsbookclub.com/2017/05/10/%e9%9f%b3%e6%a8%82170509%e5%b9%be%e9%a6%96%e3%80%8c%e7%be%8e%e3%80%8d%e5%91%b3%e5%8d%81%e8%b6%b3%e7%9a%84%e4%bd%9c%e5%93%81%ef%bc%88%e4%b8%8b%ef%bc%89/音樂170509

幾首「美」味十足的作品(下)

蕭律師執筆

另一位 格羅菲後輩的近代作曲家 柯普蘭,也寫了兩首「美」味十足的作品:《林肯肖像Lincoln Portrait》和《阿爾巴契亞山脈之春組曲Apallachian Spring Suite》。

科普蘭(1900-1990)是美國作曲家及指揮家(指揮自己及美國作品),被同輩及樂評人譽為「美國音樂院長Dean of American music」。他的廣闊而緩慢轉變的和聲使人一聽就認出是「美國聲」。他在上世紀三十年代和四十年代所寫的樂曲最出名,而其刻意使人容易明白的風格使時人將他標簽為「民粹主義者」,而其作品為「民間風格」。

《林肯肖像Lincoln Portrait》

這是一首別開生面的樂曲。1942年,指揮家Andre Kostelanetz要求科普蘭譜寫一首聲名顯赫的「音樂肖像」,指明是要「很美國的」。科普蘭遂選取了美國第十六任總統 林肯為對象,夠「美國」了罷!他從林肯的演詞與書信中選取若幹段落,再加插一些美國民歌素材,以人聲敍述為主,配以音樂而成這首獨特的「音樂肖像」。這首樂曲需要一個敍述者,可以說這首是寫給一位敍述者與樂隊的樂曲。

除了加入一些對林肯個人的描述,如「林肯是一個沈靜而憂鬱的人」、他有多少高度等外,敍述以他的演辭片斷作中軸,如:

“親愛的國民,我們不能逃避歷史。……. 無論重要與不重要的人,都不能沒有對方。…….我們在這議會中擁有權力,但也肩負責任。”

“世界上兩個永恆鬪爭的原則,是 對與錯。”

“我不要做奴隸,所以我不會做主人。這是我表達民主的意念。與此違背,就不是民主。”

“由於他們光榮的死,我們要加倍投入以實現他們最後付出的努力,不要讓他們白白地犧牲。這個國家在上帝之下將有一個新誕生的自由,一個人民的政府(government)of the people、一個由人民管治的政府by the people、一個為人民而設for the people的政府將永不會在地球上磨滅。”(有名的「蓋茨堡宣言」。前人將最後三句譯做「民有、民治、民享」,我覺得太「雅」而近乎「不達」,雅到可能一般人會不太明白。整段是我自己重譯。)

樂曲的敍述者多由名人出任:亞肯薩斯州交響樂團由美國總統 克林頓出任;雪梨交響樂團由塔斯曼尼亞州州長 李察‧畢拿出任;倫敦交響樂團由影帝 享利方達出任;洛杉磯愛樂管弦樂團由影帝 格力哥利柏出任;聖路易士交響樂團由影帝 保羅紐曼主任。此樂曲也需要一個龐大樂團。除了傳統的樂噐組合外,並加重銅管樂成分及幾種鮮用的樂器。

《阿帕拉契山之春組曲》

此組曲完成於1945年,看標題似乎就是描寫位於美國東部阿帕拉契山的春天。此山脈橫跨美國十三個省份,北起紐芬蘭省,南阿拉巴馬省,有不少深峭峽谷和陡峭的山脊,將美國東、西部隔開。

1942年,科普蘭受委任譜寫一首要以「美國主題」的芭蕾舞曲。1945年,名指揮家Artur Rodzinski委任柯普蘭將該芭蕾舞曲重新編寫為一首可供交響樂團演奏的組曲。科普蘭不辱使命將之完成。在發表這份組曲樂譜時,他寫下這一段序言:

“原譜要求只有十三件樂噐的室樂團。現譜可供交響樂團演奏,是本人在1945年春天完成。這是芭蕾舞曲的濃縮版,撇除了基上純為舞藝所需部份,保留了原曲所有基本要素。”

現在芭蕾舞曲版本和組曲版本同樣受歡迎,但組曲版本似乎使作者更能受普羅大眾所接受。

由於科普蘭在創作此曲時樂有固定標題,有人在和科普蘭開玩笑時稱他這首音樂捕捉了阿帕拉契山山川春天之美,所以在首演前就定名為《阿帕拉契山之春》。這首樂曲在1945年獲得音樂類普立茲獎。

唱片推介

CBS(英版)S-61266(Eugene Ormandy指揮費城交響樂團 / 大峽谷和Alfven瑞典狂想曲)

RCA LSC-2433(Morton Gould指揮他自己的樂隊 /大峽谷與貝多芬威靈頓的勝利)

MERCURY SR-90049(Howard Hanson指揮 洛杉磯交響樂團 / 大峽谷與密西西比河)

DECCA 410-110-1 (Antal Dorati指揮底特律交響樂團 / 大峽谷及Gershwin Porgy and Bess)

LONDON SPC-21002 Phase 4 (Stanley指揮London Festival Orchestra /大峽谷)

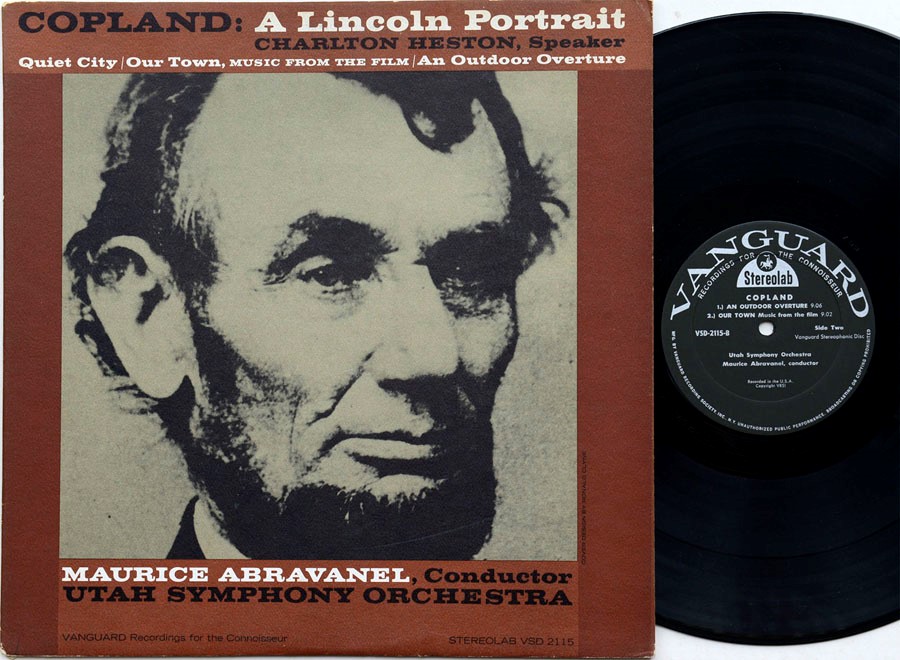

VANGUARD VSD-2115(影帝查爾登希士頓任敘述者 /林肯肖像、靜寂的城市和戶外序曲。)

SOUND 80 SPCO-42很難找的一張唱片,發行量甚少,屬天碟級(密西西比河及Ives的 Three Places in New Enbgland)。

CBS MS-6355(Leonard Bernstein指揮紐約管弦樂團 /阿帕拉契山之春組曲、El Salon Mexico)

CBS 72872(英版)Copland自任指揮倫敦交響樂團(阿帕拉契山之春組曲、林肯肖像)

DGG 2532083(阿帕拉契山之春組曲及其他美國作曲家作品,包括Barber的弦樂慢版)

原文刊登於《發燒音響》2017年四月號。

音樂170425幾首「美」味十足的作品(上)

來源: http://www.tangsbookclub.com/2017/04/25/%e9%9f%b3%e6%a8%82170425%e5%b9%be%e9%a6%96%e3%80%8c%e7%be%8e%e3%80%8d%e5%91%b3%e5%8d%81%e8%b6%b3%e7%9a%84%e4%bd%9c%e5%93%81%ef%bc%88%e4%b8%8a%ef%bc%89/音樂170425

幾首「美」味十足的作品(上)

蕭律師執筆

音樂作是用耳聽的,不是用舌去嚐的,然則 “美味”何來?

這裡所說的「美」,是指充滿美國風味的「美」。這篇所介紹的是美國兩位近代作曲家 格羅菲Ferde Grofe及 科普蘭Aaron Copland四首純美國題材的作品。

格羅菲(1892-1972)出生於紐約,家族四代以來都是與古典音樂緊密聯繫:父親是一位男中音、母親和外公都是大提琴手,而舅父是洛杉磯交響樂團首席小提琴手,亦即是樂團首席。父親去世後,他由母親帶領到德國萊比錫學習鋼琴、小提琴、中提琴和作曲。回國後和被稱「爵士樂王」的 哥舒詠Gershwin合作,以編寫哥舒詠的鋼琴爵士樂為樂團音樂而聞名,被《紐約時報》譽為哥舒詠的「首相」。

格羅菲除了編曲外,亦自己創作樂曲。他一生的作品大部份都是以美國為主題,如《壯麗大峽谷》組曲、《密西西比河》組曲、《尼亞加拉瀑布》組曲、《克德遜河》組曲等。《壯麗大峽谷》組曲、《密西西比河》組曲是較多錄音的兩首,現在本文介紹。

《壯麗大峽谷》組曲 Grand Canyon

此曲作於1929-1931年間,原名叫《大峽谷的五張圖畫》,是一首描寫美國西南部 阿利桑拿州大峽谷奇景。眾所週知,大峽谷奇景世界馳名,每年吸引了來自世界各地四百多萬遊客。 格羅菲有一次去到阿利桑拿州渡假,面對大峽谷,他的靈感油然萌生。很多人以為美國作品一定很難聽,其實是一種錯覺。我覺得美國多位作曲家,像Gottschalk、Ives和此文所介紹的兩位,他們多在歐洲接受作曲訓練,手法都非常「歐洲」式,都以接近傳統手法譜寫樂曲。

全首組曲分五段,分別描寫大峽谷不同的景緻,每段他都賦與一個標題,是一首典型的標題音樂:

1日出 Sunrise

2著色的沙漠 Painted Desert

3在小徑上 On the Trail

4日落 Sunset

5大暴雨 Cloudburst

這首組曲是格羅菲觀賞到大峽谷奇景後開始譜寫的。 他深知這個宏大的奇景,必須利用宏大的音量、最寬廣音層的樂器去表達。這曲的第一樂章「日出」完成於1921年春天,而第四樂章「日落」完成於同年的秋天。1931年,他的好友兼導師Paul Whiteman希望他能早點完成這首組曲,盼能在幾個月後的 芝加哥音樂節中演出。在他的努力下,整首組曲在同年十一月二十二日首演,空前成功,大獲好評。格羅菲之名,遂於此役為世所知。

兩年後,格羅菲獲委任為紐約市 首都劇院樂團Capitol Theatre Orchestra指揮。他將整首組曲修訂,盡量利用樂團豐富的音色,使樂曲適合供現代龐大樂團演出。此後多名指揮名家如Antal Dorati(指揮底特律交響樂團 )、Leonard Bernstein(紐約愛樂管弦樂團)、Stanley Black(倫敦交響樂團)、Morton Gound(他自己的樂團)等相繼指揮演出及灌錄唱片。

格羅菲自己描述這首作品是“產生於一般人的所見、所聽、所感的景象。我認為在這首樂曲中我為美國喊話,因為美國向我喊話,即如美國向你及任何一個人喊話。”

《密西西比河》組曲

格羅菲以《壯麗大峽谷》相同的情懷,在1925年完成了《密西西比河》組曲,並同年在卡內基大廳Carnegie Hall首演。 密西西比河南北縱貫整個美國而向北流入加拿大境,是世界上最長的河流,全長3730公里,比我國的黃河還要長。美國人以此為傲,即如中國人以黃河為傲。這首組曲充滿美洲印第安味道、爵士及黑人主題,最後描述新奧利蘭州的嘉年華盛況。此曲亦是一首標題音樂,共有四個樂章,作者亦在每一個樂章都賦以一個標題:

1眾水之父 The Father of All Waters

2克高貝利‧佛恩Huckleberry Finn

3克里奧爾的往昔Old Creole Days

4狂歡節Mardi Gras

以上四個樂章需要簡略說明一下。

密西西比河是北美洲最大的引流系統,北起於明尼蘇達Minnesota,蜿蜒向南流至面臨墨西哥灣的密西西比河三角洲,其支流範圍幾乎覆蓋美國所有的州及向北影響加拿大兩個省,故被稱為「眾水之父」。

克高貝利‧佛恩Huckleberry(或簡稱“Huck”)Finn是美國名小說作家 馬克‧吐溫Mark Twain筆下很成功的虛構人物,首先出現在暢銷小說《湯姆‧索亞歷險記Adventures of Tom Sawyer》,之後就以主人公身份出現在前書續篇《頑童歷險記Adventures of Huckleberry Finn》中。

Creole克里奧爾是指早期歐洲移民過來北美洲的白種人;他們的語言、文化或種族是基於移民時代的歐洲移民和非歐洲人種間的互動而產生。此樂章遠溯美國早期移民的時代。

「新奧爾良嘉年華會」是美國最大的嘉年華會,連續幾天,是美國大學生心目中的朝聖地,每年估計有五十萬人參加。在基督世界裡,自星期三「聖灰日Ash Wednesday」起至復活節前夕之四十個週日是「封齋期Lent」。對其他人來說,封齋期前的星期二是一個普通的日子,但對新奧爾良人的居民來說,這個星期二是《肥胖星期二Fat Tuesday》,是盡情大吃大喝的日子。這個樂章就描寫這個盛況。

《密西西比河》組曲甚少歐洲唱片公司錄音,要往美國唱片公司如RCA、CBS、Everest、Westminster及Mercury等處尋。

(原文刊登於《發燒音響》2017年四月號。)

雷軍誇贊過的17歲CEO陷“抄襲風波” 產品被指抄襲程序員作品

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2017-09-07/1145779.html00後CEO引發熱議

一則發布於9月2日的人物訪談視頻幾天來關註度越來越高,視頻的主角名叫李昕澤,出生於2000年,他在2015年創業成立了一家公司,自己擔任CEO。這是一家自稱“00後第一公司”的科技公司,主要從事電腦桌面、APP、瀏覽器等產品的開發。視頻中,這位年輕的創業者頻爆金句:“可能一些三四十歲的老一輩企業家,他們就沒辦法了解互聯網,因為已經老了”、“有非常多的人(質疑我的年齡),但是沒辦法,我就是這麽小就當了CEO,他們質疑也沒辦法。”

李昕澤自稱,他的公司成立於他初三那年,目前有300多名員工,大多通過網絡進行辦公。李昕澤說,他的公司員工基本都是00後,最小的只有11歲。這段視頻幾天來熱度持續走高,視頻發布第二天,知名企業家雷軍就通過個人微博轉發了,並對這位00後CEO給予祝福和贊賞。

但很快,事情發生了變化。

代碼原作者現身指責抄襲

9月5日,網絡架構師“墨鏡貓”現身指責李昕澤,稱他的產品抄襲了自己發布在開源網站Github上的開源代碼。

在這篇名為《中國首位00後CEO公然抄襲、複制我的開源作品》的文章中,“墨鏡貓”稱,他是在9月4日晚上被別人提醒發現的這一情況。李昕澤在接受采訪時所展示的智能電視項目中的“貓桌面”,正是自己發布在GitHub開源社區的一款產品。“一開始我還以為別人只是引用了我的作品什麽的,但打開其中的鏈接卻發現,不是那麽簡單,他(李昕澤)不但連我‘貓桌面’的名字都沒改,連圖片都沒換。”

“墨鏡貓”稱,此前曾有多人向他申請獨立運營該項目,自己不確定其中是不是有李昕澤,但可以肯定的是,自己明確拒絕了所有人,“由開源社區推動的產品,所有權屬於大家,反對任何形式的獨立。”

隨著抄襲指責愈演愈烈,李昕澤在9月6日公開承認,他使用了“墨鏡貓”的部分源代碼,但聲稱曾獲得“墨鏡貓”的授權。“墨鏡貓”對北京青年報記者表示,他從沒有接到過李昕澤的任何聯絡。

300人公司只是幾個QQ群?

除了“貓桌面”遭到質疑外,李昕澤所在的崇才科技公司發布的其他產品也被人指責“來源有問題”。

9月3日,高三學生毛若昕在網上發帖稱,他初中時編寫的一個程序被崇才科技公司以公司名義發布。毛若昕告訴北青報記者,幾年前,李昕澤通過一個遊戲論壇找到了自己,並邀請自己加入他們的組織。“當時還沒有‘崇才科技’,他們打的旗號是‘××群島’,一個遊戲中的虛擬行政區。”

毛若昕介紹說,後來這個名為“××群島”的QQ群改名為“中州studio”,這就是崇才科技的前身。2014年年底左右,“中州studio”改名為“崇才科技”,群里一大堆人的群名片從原來的“××市長”(就是模擬遊戲中地圖的名字)變成了一大堆“C什麽O”。“李昕澤還煞有介事地發了一大堆浮誇的文案,我當時並沒有覺得他們想搞大新聞,只是覺得他們在玩過家家。”

2015年,毛若昕在百度VB吧發布了一款名為“福廈桌面”的程序,這個程序是個不完善的測試版。不久李昕澤找到他,希望能拿該產品去宣傳。“我寫‘福廈桌面’的時候只學了一年編程,那只是個寫著玩的東西,當時覺得李昕澤看得起我的作品,滿足了我的小小虛榮心,就同意了。”

但李昕澤把毛若昕的作品以崇才科技的名義發布卻引致他的反感,“本來我是有意加入他們的,但他們連作品名字都沒有改,也沒有進行完善,就直接拿我那寫著玩的作品當正式產品發布了,這樣太不負責任了。”毛若昕此後多次要求李昕澤停止宣傳“福廈桌面”,但李昕澤沒有理他。

毛若昕告訴北青報記者,今年2月,有不少人來問他崇才科技的事情,他才發現李昕澤那個QQ群已經變了。“那幾天他們一直在群里發什麽‘俄羅斯分部’之類的東西,我截圖的時候才發現自己竟然還是‘魔幻後援部’的管理員。”毛若昕說,崇才科技原來有很多QQ群,現在已經解散了一部分。他所在的兩個群,已經幾個月沒有人說過話了。

來源:北京青年報 記者:孔令晗

《芳華》《奇門遁甲》撞檔,名導作品口碑為何天差地別?

來源: http://www.iheima.com/promote/2017/1217/166490.shtml

同樣是名導的作品,為什麽兩部電影的口碑會有如此大的差距?

隨著《奇門遁甲》、《芳華》這兩部電影的上映,國產片的賀歲檔大戰正式拉開了序幕。這兩部電影都是有名導光環加持的重量級電影,一部是徐克監制、袁和平執導的奇幻大片,一部是馮小剛的“情懷之作”。但在影片上映後,兩部電影的口碑卻“天差地別”。

截止到發稿前,《奇門遁甲》的豆瓣評分為5.0分,《芳華》的豆瓣評分為7.9分。別以為這是豆瓣用戶的“挑剔”使然,在微博和貓眼電影上,《芳華》的評分也遠遠超過了《奇門遁甲》。同樣是名導的作品,為什麽兩部電影的口碑會有如此大的差距呢?

《芳華》《奇門遁甲》撞檔,口碑卻天差地別

馮小剛帶著《芳華》殺回賀歲檔,徐克和袁和平攜手推出《奇門遁甲》,陳凱歌六年磨一劍打造出《妖貓傳》……縱觀今年賀歲檔的電影市場,可以說是名導的天下。最近,《奇門遁甲》和《芳華》前後腳上映,率先掀起了賀歲檔的票房大戰。

12月14日,《奇門遁甲》率先登陸內地影院。這部動作奇幻片雖然由袁和平執導,但徐克身兼制片人、監制和編劇三職於一身,因而影片的整體風格更接近徐克的趣味,延續了《龍門飛甲》的奇幻風格。再加上影片邀來了大鵬、倪妮、李治廷、周冬雨等人氣頗高的明星主演,未上映之前就已經備受期待。

就在《奇門遁甲》上映的後一天,《芳華》也登上了大銀幕。這部電影是馮小剛的“情懷之作”,講述的是部隊文工團中一群年輕人在愛情萌發時經歷了殘酷戰爭的洗禮,並在時代變革中寫就了截然不同的人生命運的故事。在經歷被禁疑雲、刪片疑雲、改檔風波之後,這部命途多舛的電影終於跟觀眾見面了。

雖然都有名導的光環加持,這兩部電影的口碑卻只能用“天差地別”來形容。在豆瓣上,《芳華》的評分高達7.9分,《奇門遁甲》卻沒能超過及格線,僅為5.0分。再看看其他平臺的評分,在貓眼電影上,《奇門遁甲》的評分是7.7分 ,《芳華》是9.1分。在微博上,《芳華》的評分是9.0分,《奇門遁甲》7.6分,同樣是相差甚遠。

《奇門遁甲》口碑不敵《芳華》,背後有何原因?

一位是被稱為“賀歲檔之王”的馮小剛,一位是擅拍武俠片的怪才導演徐克,無論是從知名度還是自身實力來看,這兩位導演都各有千秋。同樣有知名導演的光環加持,《芳華》和《奇門遁甲》的口碑卻相差甚遠,這是為什麽呢?

答案在於兩部電影的劇情。《奇門遁甲》是一部典型的商業片,整部電影是超級英雄電影的模式,劇情走向類似《複仇者聯盟》,各個能人異士聚到一起,組成霧隱門團隊,目的是為了打敗妖人。影片中的伍佰負責輸出世界觀,倪妮負責戰鬥力和顏值,大鵬承擔了感情戲的任務,李治廷和周冬雨負責成長線,順便輸出一些笑點。

這樣的戲份分配看似比較合理,實際上有不少問題。大鵬之前一直以喜劇形象示人,在這部電影的主要任務卻是感情戲,浪費了演員自帶的喜感。大鵬不負責搞笑,負責搞笑的反而是周冬雨和李治廷。尤其是周冬雨,明明出場是個懵懂的高冷少女,卻硬要給她安排誇張的搞笑情節,讓觀眾看得十分尷尬。

除了角色的“人設”問題外,《奇門遁甲》的結尾也略顯倉促。結尾處,周冬雨飾演的小圓自我犧牲,將“神力”傳給了李治廷飾演的刀宜長。正當觀眾期待刀宜長從“菜鳥”變大俠,打敗影片的終極BOSS時。電影突然反轉,小圓複活把反派秒殺了。

這不禁讓人想起去年公認的大爛片《封神傳奇》,主角雷震子終於集結三個小夥伴,找到了光明之劍,正當觀眾以為主角團隊要和反派大決戰之時,電影卻結束了。《奇門遁甲》雖然給出了一個結局,但也難以掩蓋結尾的潦草,這也是影片口碑撲街的重要原因。

相較之下,《芳華》講述的故事更容易引發觀眾共鳴,這部電影還原了上世紀70年代文工團的青春回憶。整齊劃一的舞步,疊成豆腐塊的被子,食堂里的大鍋飯,操場上的嬉戲,對未來美好生活的暢想。這既是獨屬於那個年代的情懷記憶,也是對青春本身的一種歌頌。

更令人感慨的是,影片從青春芳華講到殘酷戰爭,再講到最終一切的幻滅。影片的兩位主角,文工團的“活雷鋒”劉峰,在文工團受盡欺負的何小萍,都被排擠出了集體。中越戰爭爆發後,劉峰和何小萍走上了前線。最終,一個失去右臂,一個精神崩潰。明明是在戰場灑熱血的英雄,最後卻成為了時代變遷的棄兒,很容易引發觀眾對集體主義、對歷史的反思。

更進一步來說,《芳華》講述的不僅僅是講述幾位主角的命運,也不僅僅是一個部隊文工團的興衰史,而是一代人理想主義情懷的失落。革命年代的遠去,集體的離散,曾讓導演馮小剛那一代人感到不知所措。這種理想主義的失落,是整整一代人難以遺忘的創痛。通過電影來還原當時的時代風貌,記錄一代人的青春熱血和理想幻滅的過程,不僅會引發馮小剛同齡人的共鳴,也能讓年輕觀眾通過電影“見證”了這段記憶,這是非常有價值的。

當然,《奇門遁甲》和《芳華》畢竟是兩種類型的電影,一部是純商業片,一部是文藝片,面向的受眾群體也不同,放在一起比較有些不公平。但從《芳華》和《奇門遁甲》的口碑差別中能夠看出,中國觀眾正在變得越來越理性。即使是在合家歡調性的賀歲檔,題材嚴肅的《芳華》仍然能夠獲得觀眾的青睞,而故事沒講好的《奇門遁甲》,即使有酷炫特效和名導光環的加持,也仍然會遭到觀眾的嫌棄。

從長遠來看,這是一個好的征兆。這說明,中國觀眾不再被“無腦爆米花片”牽著鼻子走,他們既希望在電影院中看到讓人歡笑的“爆米花”電影,也希望能看到有深度、有思考的優質電影。雖然馮小剛此前的多次“炮轟”行為讓人心煩,但不得不承認的是,中國電影市場需要《奇門遁甲》這樣的娛樂片,但更需要《芳華》這樣的敢於表達、敢於反思的電影。

匿名用戶

匿名用戶

幾乎全是贗品!意大利名畫家作品展“有點尷尬”

來源: http://www.infzm.com/content/132556

2017年3月15日,一名婦女在意大利熱那亞的公爵宮整理展出的意大利畫家阿梅代奧·莫迪利亞尼畫作。(東方IC/圖)

意大利專家調查發現,去年一場著名畫家阿梅代奧·莫迪利亞尼作品展的幾乎所有展品都是贗品。一個消費者權益保護團體10日要求退票款。

畫展去年3月至7月在意大利西北部城市熱那亞的公爵府舉行。安莎通訊社報道,展覽期間,一些專家質疑展品真實性。檢察部門啟動調查後,畫展提前三天閉幕。

受熱那亞檢方委派調查的專家伊莎貝拉·誇特羅基認定,展出的21件作品中至少有20幅是偽造。據他推斷,這些畫所用的顏料與莫迪利亞尼常用的那種不一致。

消費者權益保護團體成員富里奧·特魯齊鼓勵購票觀眾以欺詐為由要求退款。這個團體還為購票觀眾設立熱線電話。

熱那亞公爵府去年在畫展閉幕後說,展覽組織和展品選擇都外包給一個私人組織機構。美聯社報道,因這起事件帶來負面影響,熱那亞公爵府正在尋求賠償。

意大利《晚郵報》援引兩名展覽負責人之一魯迪·基亞皮尼的話報道,他只收集畫作信息和證明文件,不負責展品真偽鑒定。

基亞皮尼說,在得出最終結論前,他依舊相信那些畫作是“好的”。

阿梅代奧·莫迪利亞尼是意大利畫家和雕塑家,活躍於20世紀早期。

偽造的莫迪利亞尼作品先前也曾引發尷尬。上世紀八十年代,三個大理石材質的人頭雕塑從他的家鄉、西部港城里窩那一條運河中打撈出水,外界起初認定它們是遺失已久的莫迪利亞尼傑作,之後卻發現只是三名學生的惡作劇。

(來源:新華社)

Next Page