- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

新北京,新首都,新通州:谁将受益?

http://gelonghui.com/#/articleDetail/13830

作者:任泽平 韦志超 张彩婷 本报告导读: 预计北京市政府将东迁通州,2015年动工,2017年完成整体搬迁。通州周边的房地产、交通和基建受益,京津冀一体化预期重燃。 摘要: 核心观点:新北京,新首都,新通州。预计北京市政府东迁通州,京津冀一体化预期重燃。首先有利于通州当地房地产、交通和基建;其次,相关的文化产业、教育和医疗等将受益。同时,将提升市场对京津冀一体化提速的预期。新北京的城市框架已经拉开。 新通州将迎来突破发展。(1)中央首都特区在二环内,北京新城在通州。(2)区域功能定位已然明确,一核五区三带四组团;(3)通州的基础设施已有基础,将加快建设;(4)新城区新产业:未来的通州一方面将承接北京市主城区的功能和产业进驻,另一方面又向周边的河北廊坊和天津武清转移未来不会重点发展的产业;(5)通州未来在医疗教育上将下大工夫,医疗国际高端合作,教育迁入优质资源,通州的短板将被补上,吸引力将明显上升。 产业受益依次是:房地产、交运、基建、建材、环保、医疗、教育、旅游度假等 京津冀一体化提速:通

州南部和天津武清、河北廊坊均有交界。通州未来能够进一步与武清、廊坊深化合作,区域规划对接将加强,产业转移力度将加大。同时,新北京市政府临近廊坊的

燕郊和大厂,未来可能纳入新北京一体化发展。北京市政府东迁对京津冀一体化有破口效应。预计近日《京津冀协同发展规划纲要》发布,市场对京津冀一体化的期

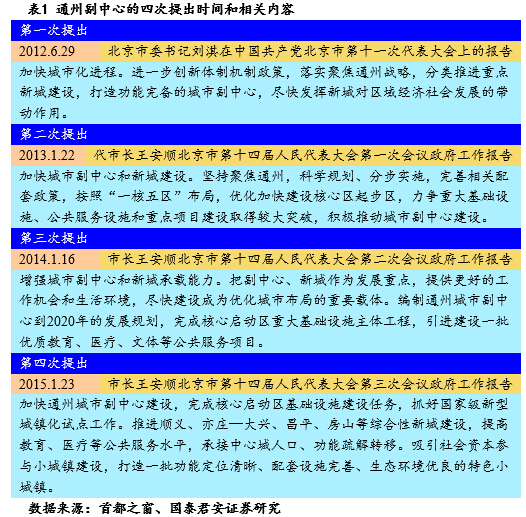

待将重新升温。 预计北京市政府东迁通州将落地,2015年动工,2017年完成整体搬迁。以此突破,京津冀一体化提速。 1. 通州新城:北京城市副中心,肩负双重使命 京津冀一体化是新时期国家战略重点之一。作为京津冀一体化的重要一环,通州将迎来发展的春天。2014年4月北京市政府首次明确了通州首都副中心的发展定位,表示将在2020年之前,集中力量将通州打造为国际一流的现代化新城。北京市政府东迁是通州成为首都副中心的重要一跃,有望引爆通州的大发展。 1.1. 通州区位优势 通州的发展,首先具有的是优越的区位优势。通州区位于北京市东南部,和天津市武清区、河北省廊坊市交界。通州距天安门广场20公里,紧邻北京中央商务区(CBD),北距首都机场10公里,距离北京二机场40公里,东距天津塘沽港100公里(图1),素有“一京二卫三通州”之称,地处京津冀交界的地方,地理位置十分优越。 如果我们将通州的地理位置放大了看,通州正处于环渤海经济圈的核心枢纽位置(图2)。它距离天津市110公里、唐山市150公里、保定市180公里、秦皇岛市250公里,与这些重要城市的车程都在3个小时以内,与一些邻近省份的大城市如沈阳和济南等也在6个小时车程以内。通州与天津和河北交界,在未来的京津冀一体化大格局中处于桥头堡的地位。 1.2. 通州副中心四次提出终定调 通州副中心一共四次被提出终于定调(表1)。北京市委书记郭金龙在2014年4月4日

在通州区调研时明确表示,“通州是城市副中心,在推动京津冀协同发展中处于桥头堡的位置”。通州将在京津冀协同发展上担起自身发展和协同发展的双重责任。

通州新城的发展定位为“北京发展新磁极、首都功能新载体”。“新磁极”体现了通州是全北京相对于城市中心区之外,最重要的要素集聚地,“功能新载体”意味

着既要注重中心城区功能疏解,又要建设和完善体现世界城市水平的新城市功能。 1.3. 通州肩负的双重使命 在

北京市第十一次党代会上,北京市委、市政府明确提出“聚焦通州战略,打造功能完备的城市副中心”。近期,北京市市长王安顺在通州区调研时指出,要举全市之

力推动北京城市副中心建设,通州区要积极融入首都发展大局,在落实首都城市战略定位上担起承接与疏解的双重使命,在构建“高精尖”经济结构上担起产业发展

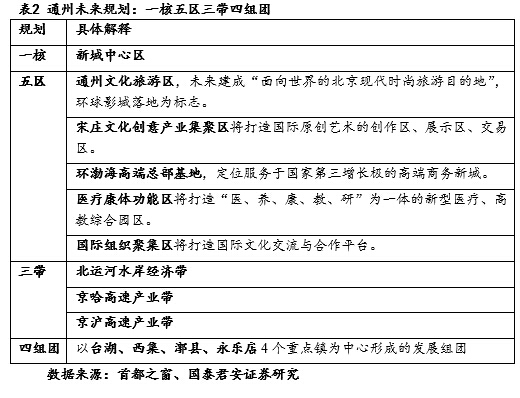

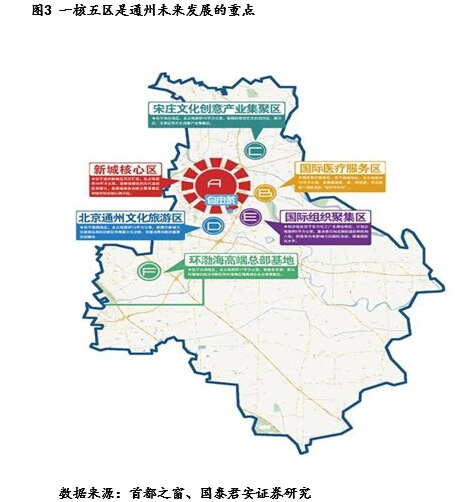

和城市发展的双重责任,在京津冀协同发展上担起自身发展和协同发展的双重责任,努力为建设国际一流和谐宜居之都多做贡献。 (1)承接与疏解的双重责任:深入贯彻京津冀一体化产业规划方案,在产业结构调整中发挥桥梁作用。 (2) 产业发展和城市发展的双重责任:全面优化投资环境,促进产业和城市深度融合,协调发展。 (3)自身发展和协同发展的双重责任:合理定位城市功能,促进区域合作协调发展。 2. 通州未来发展将迎来突破 京津冀协同发展正启动从顶层设计到推进实施的第二波,通州也将不例外。关于通州的规划已经几经修改,较为成熟,未来重在落实,北京市政府东迁将成为一个标志性事件。我们预计未来的通州发展将在以下几大领域率先突破。 2.1.《京津冀协同发展规划》顶层设计方案将落地 通州区是京津冀发展的重要战略节点,是京津冀发展的战略腹地。《京津冀协同发展规划》的顶层设计方案即将出台,京津冀的顶层设计必将对通州未来的规划和发展有重大影响。 2.2. 区域功能定位已明确 按照未来的规划,中央首都特区在二环内,北京新城在通州。通州区的规划已经相当明确,就是“一核五区三带四组团” (表2)。下一步通州的推进工作重点是集中力量,加快一核五区的建设,重点谋划以一核五区为重点的各项工作(图3)。 2.3. 交通发展是排头兵 交通问题是制约京津冀协同发展的瓶颈,也是政策率先推动的重点。2014年2月,国家主席习近平就推进京津冀协同发展提出“把交通一体化作为先行领域”,目前,国家部委、省市政府以及各省的交通运输管理部门正形成推进京津冀交通一体化机制。通州也不例外,因此交通依然是通州发展未来着力的重点。 通州境内已经拥有密度较高的公路路网、轨道交通以及重要的铁路大动脉。截止2014年底,通州已经初步形成“九横十纵”的对外联络通道,包含京通快速路和广渠路2条快速路,京哈高速、京沈高速、京津高速、六环路、京秦高速、密涿高速共6条高速公路。 未来,通州新城内一共规划8条轨道交通,包括M1、M6、M6支、S6、R1、R1支、S3和S5线,通州轨道交通的密度将超过中心城区(图4)。 此外,通州还将规划3个交通枢纽、3条大容量快速公交和1条准快速有轨电车。 2.4. 产业大腾挪:产业功能承接和转移同时进行 作

为北京的城市副中心,未来的通州将经历产业功能的大换血。北京市政府给通州未来的产业定位是:坚持总部经济路线,着力引入汽车零部件、精密设备等高端装备

制造企业,加快发展文化创意特色产业,大力发展现代物流和生产性服务业,积极培育环保新能源、生物医药和新一代信息技术产业,形成“以高端制造业为重点支

柱、现代服务业为有力支撑、新兴产业为战略引擎”的产业发展格局。这从一核五区的规划中看得非常明显。 因此,未来的通州一方面将承接北京市主城区的功能和产业进驻,并发展未来规划的高端制造和现代服务业;另一方面又向周边的河北廊坊和天津武清转移目前有但未来不会重点发展的产业。这将是京津冀一体化协同发展的重要组成部分。 2.5. 医疗教育:医疗国际高端合作,教育迁入优质资源 为了全力打造副中心,通州未来在医疗教育上将下大工夫,提高通州的吸引力。 医

疗方面,值得关注的是北京国际医疗服务区。它作为首都城市副中心建设的“一核五区”之一,是经国内外知名专家反复论证并由国际一流机构规划设计的集“医、

教、研、养、康”为一体的高端医疗服务园区,也是国家卫生部推进医药卫生体制改革、探索社会办医新模式的重要基地,发展优势明显。另外,通州还在建5个新医院。每个医院的体量在10万平方米左右,配备800至1000张床位。 在教育方面,通州一直以来被大家认为是教育资源薄弱,重要原因就是与昌平等郊县相比,没有像样的大学,也没有在全市有名气的中小学,这一点在未来将有很大改变。未来几年通州区将引入5所示范高中入驻,具体是人大附中东校区、首师大附中通州校区、北京景山学校通州校区、北京二中通州校区、北京五中通州校区(图5)。另外,未来几年将新建改扩建20多所中小学,新增学位4万余个。中国人民大学也将在未来几年在通州建立校区,2016年开始使用。 3. 通州发展,谁将受益? 北京市政府东迁通州首先将明显有利于通州当地的发展,另外,作为京津冀一体化的桥头堡,通州的发展在微观上和宏观上对京津冀一体化都有很大的影响。北京市政府东迁将为京津冀一体化提速。 3.1. 受益产业 北京市政府东迁通州必然需要兴建相关的办公场所以及住宅,这将直接与当地的房地产相关;交运基建也不会缺席,建材相关的需求也将上升。另外,随着政府东迁的落实,市场将提升对通州其他规划落地的期待,参照通州未来的规划,与 之相关的文化产业、医疗、教育和环保等也将受益。 1. 房地产:未来的通州新城将有翻天覆地的变化,房地产的繁荣不会缺席; 2. 交运基建:轨道交通、地铁、公路等。 3. 建材:交通一体化促进当地建材、钢铁的需求上升。 4. 环保:生态一体化,着力解决三地污染问题。 5. 医疗、教育等公共服务行业:公共服务一体化。 6. 旅游度假:通州新城将打造北京国际旅游度假区核心区,打造成为汇集科技娱乐、餐饮购物、休闲度假等内容的区域。 3.2.京津冀一体化提速 通州南部和天津武清、河北廊坊均有交界。通州未来能够进一步与武清、廊坊深化合作,区域规划对接将加强,产业转移力度将加大。同时,新北京市政府临近廊坊的燕郊和大厂,未来可能纳入新北京一体化发展。 北京市政府东迁对京津冀一体化有破口效应。预计近日《京津冀协同发展规划纲要》发布,市场对京津冀一体化的期待将重新升温。 (国泰君安)

Next Page