包玉剛王國登陸之謎團 貓王炒股日記

http://ariesl0501.mysinablog.com/index.php?op=ViewArticle&articleId=2497036

20世紀80年代中期,當世界航運業大蕭條時,世界絕大多數的航運公司都逃避不了這個衝擊。 但是.當時曾經是世界八大般王的包玉剛,他已成功把其集團的業務轉形;事實上,1978年,由於1970年代的兩次石油危機,包氏有感運油輪將嚴重供過於求,相信這時他開始構思其登陸計劃。其實,很多網誌都介紹過包玉剛的發跡史,我貓王特別挑選他的故事,是因為江湖流傳了很多故事,解釋為他當年登陸的背景,以下兩點是我前輩講述過傳聞:第一,傳聞包玉剛當年已獲得可靠人士的消息,知悉中央會鐵定改革開放策略,因而決定要登陸;

第二,傳聞包玉剛當年債務負擔已經很重,如何得到銀行慷慨的融資?包玉剛長女包陪慶於《包玉剛‧我的爸爸》一書上憶述,包玉剛於1978年第一次與會面後,兩人發展了深厚交情,在會談中,從船務發展,日本經濟,談到中國的社會主義市場經濟,包玉剛當時形容這次會面為「心靈相通,一見如故」, 後來包玉剛更成為《中英聯合聲明》簽署的中間人角色。對於以上第一個傳聞,我們可以推理得到這非虛,前輩更謂當年包是拿著中國開放的獨家消息,遊說銀行支 援他進行收購,說到這個我卻很有保留!陪慶表示,父親自幼即告誡子女經濟就等同於冒風險,如何在風險中保持穩妥是成敗關鍵。始終,包玉剛是銀行的大客戶, 船務的生意人必須要懂得與銀行家打交道才行,亦有一個可能是,當年的華資已聯成一線,背後擔保向銀行作出了擔保,使匯豐銀行最終亦支持其敵意收購行動!當 年的收購戰是一場一場的硬仗!因這時香港金融業是英資的天下,包玉剛登陸亦不是一促而蹴,當中遇上不可預計的阻礙!包玉剛首先購入李嘉誠所擁有的九龍倉股權,並隨即在市場上大手吸納九龍倉。1978年,包爵士擁有15%至20% 的九龍倉股份,九龍倉董事局邀請包玉剛及其女婿吳光正加入九龍倉董事局,但事情並未因此而完全了結。包、吳二人在董事局提出的一連串發展大計均被董事局— 一拒絕,雙方關係日益緊張。實際上,怡和及置地以邀請包玉剛及吳光正兩翁婿入董事局作為緩兵之計,暗地裏積極購入,以保衛其控制權。在1979年底,置地宣佈購信和證券所持有的全部九龍倉股份,令置地亦擁有近20%的九龍倉股權,即和1978年中包玉剛所持有的比率相近。包玉剛爵士寸土必爭,絕不退讓,當知悉置地暗中吸納九龍倉之際,立刻採取相應的行動,同時在市場內收購九龍倉,令其擁有權升到30%,仍是九龍倉的最大股東。當時一般人均覺得包玉剛爵士已佔先機。置地的「保衛戰」已遲了一步。1980年4月,包玉剛更將手上的九龍倉股權(30% 左右)賣給其控制的隆豐國際,再由隆豐供股集資,以便減輕個人財務負擔,保留足夠實力和置地周旋到底。這亦解開了包玉剛融資之謎,完來收購戰的資金最終亦 來自股市,這是以「以子之矛,攻子之盾」的一種策略!與此同時怡和及置地所處的正是「進亦難,退亦難」的局面。雖然幾經辛苦增加手上九龍倉的持股量,但船 王絕不退讓,並且步步進逼,仍然保持九龍倉大股東的地位。在可見的將來,隆豐及包先生極有可能再增加其持有量,進一步分享九龍倉的管理權。如果置地要爭持 到底,和包先生鬥買九龍倉,則置地又恐力有不及。當時九龍倉股價在雙方搶購下已升到67元,要增購至與包玉剛同等持股量需要超過7億元(因九龍倉必定進一步上升超過70元的關口),當時利率高走,最優惠利率亦達14厘,向銀行融資購入九龍倉極不劃算,因為九龍倉之周息率只有1.8%(以1980年3月最高值66.5元計),此舉將會對集團的財政結構有不良影響。為怡和集團長遠利益著眼,怡和主席紐壁堅及置地常務董事鮑富達只有來一招「金蟬褪殼」之計,迫使包先生高價買九龍倉。置地於1980年6月20日(星期五)掀開戰幕,公開宣布回購九龍倉股份,由20%增至49%。增購條件是以兩股作價12.2元的置地股份(6月16日星期一收市價),加上一張面值75.6元,1984至1987年還本、周息十厘的無抵押債券,共值100元的代價來換取一股九龍倉股票。增購建議書即日寄出,而九龍倉股份則在四間交易所停止持牌。船王包玉剛在接到置地增購的消息後,立刻推掉與黑西哥總統的約會,由巴黎飛往倫敦部署反擊,並通過長途電話向小股東表示置地條件繁復及無吸引處,要求拒絕置地之建議。包氏本人在6月22日返抵香港,並在希爾頓酒店租下會議廳作臨時辦公室。到傍晚7時30分,包玉剛召開記者招待會,提出以個人及家庭名義,作價每股105元現金收購2000萬股九龍倉股份(49%),但限期星期一及星期二兩天,涉及資金22億元,支持主要來自匯豐銀行。

而 置地已將第二步的行動安排好,將名下九龍倉股份在大經紀行及代理人公司存放,一待包玉剛宣布增資之後,便通過其代理人及經紀行夜以繼日地致電支持包先生。 任憑包玉剛天大本領,也無法知道這批以經紀行及代理人名義持有的九龍倉股票竟是死對頭置地所有。孫子兵法有云:「多算勝,少算不勝。」紐璧堅與鮑富達正是 多算一著而穩操勝券。根據資料顯示,置地在6月16日共持有2300多萬股九龍倉,但在6月24日只持有1300萬股,即是置地成功地賣出1000萬股,套現10.5億元。該批股票平均購買價是37.5元,以105元出售,即獲利7億元。在6月24日置地收取了為數。

補充一些是九龍倉於1886年由渣打爵士成立,起初業務只限于貨倉經營。尖沙咀海運大廈一帶即是一百多年前由渣打爵士和政府投資作為貨倉碼頭之用。經過百年的發展,九龍倉的業務亦走向多元化,除收購了海港企業51%的股權外,亦收購了天星小輪和電車,全力發展尖沙咀的地皮作為商業大廈,而此等位于尖沙咀的優質地皮是九龍倉未來發展的王牌,亦是惹來包玉剛收購的主要原因。在70年代初期,九龍倉為應付多個大型收購項目和發展計劃而大量發行新股,結果是造成大股東置地的擁有權下降和九龍倉股價極度偏低。在70年初,置地擁有九龍倉的股權只有10%左右,而九龍倉股價亦徘徊在12元至13元之間。基于這兩個因素,包玉剛爵士便選中九龍倉為收購對象。

“消失”的利润:国美非上市门店财务谜团

http://www.21cbh.com/HTML/2010-9-10/4NMDAwMDE5Njg4Nw.html

当黄光裕打出这张牌的时候,可能已经意识到,“非上市公司”是一把双刃剑。

这部分没有装入上市公司的门店共有372家,在黄光裕事发之前,一直是一枚进退自如的棋子——进可以在合适的时机注入上市公司,资产证券化;退可以以关联交易的形式,暂时游离在上市公司体外,无须做出任何财务披露。

现在,黄光裕用其作为对抗国美管理层的一个筹码,称如果即将到来的9·28股东大会不能支持其撤销陈晓职务等动议,就将终止非上市公司与上市公司之间的关联交易。

但这些上市之初就约定的关联交易究竟是怎样的一种转移定价方式,并没有在上市公司财务报告中有明确披露。这些关联交易的价格只能看到一句笼统的归纳,该价格是根据“市场公允价格及母集团毛利率”综合得出。这个“综合得出”的费用在2009年为2.3亿元左右。

且根据上市文件,双方结算方式有三个月到一个财年不等(有部分时间也没有披露),这个结算周期与上市公司、供应商之间的结算周期是否匹配,是否存在占款,也同样不为人所知。

此 外,非上市这个筹码本身的财务状况也一直犹如谜团。根据黄光裕家族代理人的披露,这部分门店在2010年上半年的销售收入共有96亿元,仅交给上市公司的 管理费用就达到2.3亿元。根据安永会计师事务所去年针对所有国美非上市公司的审计报告显示,其2009年销售收入约为158亿元,6亿多利润,当年大股 东占款约20亿。而历年累计未分配利润总额为18亿元,大股东累计占款达到31亿元。

非上市公司的财务状况究竟如何?一旦9·28决出胜负,目前关联交易的定价是否还能延续?

31亿借款流向鹏润?

北京国美电器有限公司(以下称北京国美),其实是黄光裕零售王国的母体。

根据2004年上市之初的文件,北京国美剥离的资产包括天津国美、成都国美等在内的19家公司运营的22个城市的门店,一共作价4.75亿元注入上市公司。

在上市之后,北京国美依然掌握着所有的非上市门店。根据其新近对外宣布的数据,所有非上市门店数量相加共有372家,半年销售收入达到96亿元。

但这似乎并不是其财务状况的全部。根据本报记者了解的数据,安永会计师事务所对非上市公司所有资产所作的审计得出,所有非上市门店历年累计的未分配利润为18亿元左右,但作为大股东的鹏润投资就向其借款高达31亿元。

且31亿元应收大股东占款中有20亿发生在2009年,还不包括一些以“往来款”名义挪走的数额。

根据这份审计,非上市公司全部资产项中有8亿元左右的现金,6亿元左右的其他资产,25亿元库存,以及31亿元的“借款”。与此同时,银行贷款和应付款也已累计达到60亿元左右。

此前就有不少媒体猜测称,非上市公司曾经持续给鹏润地产输血,成为其大举拿地的资金来源。根据股权结构显示,北京国美和鹏润系关系密切。北京国美注册资本为2亿元,股东就来自鹏润系,分别是北京鹏润投资有限公司,占股85%,北京鹏泰投资有限公司占股15%。

此外,北京国美还与鹏泰投资互相持股。其中,北京国美持有北京鹏泰20%的股份(1000万元),北京鹏泰又持有北京国美15%的股份(3000万元)。

根 据郎咸平“解剖黄光裕国美电器资本运作三部曲”一文中的分析,对于零售业来说,其短期现金流量大,但利润较薄;而房地产需要长期沉淀资金,但一旦激活销 售,则可能立即获得较高利润。其推断,国美在上市前的利润暴涨,非常有可能是从房地产上得来的,即先将零售业的大额款项借给地产集团,再通过地产集团的利 润注入零售业。

在国美电器上市之后,零售业对于地产的支持依然不减,其中主要的资金支持一方面可能来自于黄光裕近百亿元的套现,另一方面则可能来自于非上市公司北京国美的持续输血。

但上述数据都没有体现在北京国美对政府部门的登记中--根据本报记者掌握的工商资料,北京国美2008年的销售收入为4885.97万元,利润为负3.13亿元,2007年的销售收入为1328万元,利润为负1.82亿元。

这个销售数字从2004年开始到2006年三年之间经历了大幅跳水--2004年的销售收入为32.14亿元,2005年为3.24亿元,2006年为1139万元,每次跳水幅度巨大。

由 于国美电器的借壳上市发生在2004年,所以第一次跳水可能与北京国美剥离大部分门店注入上市公司有关,较好理解。但第二次跳水发生在上市之后,彼时非上 市门店的数量没有发生变化(也许还有增长)、行业利润率和销售费用率亦都没有发生较大变化,销售额缩水却至十分之一,几近消失。

有了解此事的财务人士解释称,这个情况可能是由于北京国美逐渐把资本下沉到下一级的平台,比如国美零售,慢慢把销售收入剥离出自身报表,“这也是保护母公司的通常做法”。

而资产和负债则一直保留在北京国美的财报中。根据已有的工商财务数据,北京国美的负债总额从2004年的11亿元左右逐年激增,直至2008年的47.91亿元。其资产总额也同比增长,从2004年的14.75亿元,增长至2008年的45.46亿元。

从 上述四大会计师事务所2009年度的审计数据中,还可以计算一项“应付账款周转率”(年销售成本除以平均应付账款),即衡量购进原材料开始,到付款完毕 止,所经历的速度,反映企业免费使用供货企业资金的能力。在这个比率的横向比较中,非上市公司年均应付账款周转为2.5次,而上市公司周转4次。

“根据这个比率,我们可以得出,非上市公司的账期比上市公司要长得多。也可以推算这个数字的成因,可能是同一个大股东利用上市公司为非上市公司平衡账期。”一位了解此事的财务人士分析说。

但黄光裕方面的代言人并不承认上述数据,其曾发声明称这些数据别有用心,并强调非上市公司与上市公司统一管理,不存在账期长短。

能否持续的关联交易?

在非上市公司的财务谜团中,另一项不明之处便是其与上市公司之间的各种关联费用。

以上市时间为界,上市门店和非上市门店之间划分了各自的地盘。

目前在上市公司名下的“地盘”包括北京,天津,廊坊,重庆,成都,自贡,西安,昆明,深圳,福州,广州,武汉,沈阳,济南,淄博,青岛,潍坊,佛山,东莞,惠州,福清,中山这22个城市。非上市公司则握有上海、浙江省、黑龙江等区域。

借壳之初,双方用一个“不竞争承诺”界定了都以“国美”为名号经营的门店互相不竞争的关系。这个写入上市文件的承诺表述比较拗口,简言之便是上市公司和大股东黄光裕之间互相承诺,不在对方的地盘内,直接或者间接从事电器和消费电子产品的零售业务。

在这个“非竞争协议”之外,北京国美作为非上市公司主体,以关联交易的形式与上市公司签订了“总采购协议”、“总供应协议”、“采购服务协议”、“管理协议”、“影音产品柜台转租协议”、“北京租赁协议”等一系列协议。

在所有关联交易中,总采购协议和总供应协议仅仅是双方备货调控的财务工具,而采购服务协议和管理协议对上市公司产生直接的收益。

正是后两项关联交易,构成了上市公司和非上市公司之间的财务往来。这些财务往来在黄光裕依然控制上市公司之时,双方无碍。而一旦黄光裕和管理层发生分歧,这些关联交易的定价合理与否,一触即发。

其中,第一个“采购服务协议”发生在上市公司名下的附属公司天津国美电器物流公司和北京国美之间,由天津国美物流统一采购上市公司和非上市公司的货品。根据协议,天津物流将向北京国美收取的费用,是非上市公司销售收入(不包括增值税)的0.9%,每三个月收取一次。

第二个“采购服务协议”发生在北京国美下属公司国美电器零售有限公司与上市公司另一间间接全资附属公司“昆明恒达物流有限公司”之间。

在 上述协议之外,双方涉及费用往来的还有两份“管理协议”,第一份上市之初的管理协议签订的双方是北京国美和上市公司名下的附属公司天津国美商业管理咨询有 限公司。根据协议,若非上市公司的年度销售收入相等或者少于50亿元,则天津咨询收取0.75%的上市费用;若销售收入超过50亿元,则天津咨询收取 0.6%的费用。

另一份“管理协议”亦签订于2009年6月,签订双方为上市公司间接全资附属公司济南万盛源经济咨询有限公司与国美零售公司。在两份管理协议中,涉及上市公司提供的物流服务、财务服务、人力管理等诸多管理。

综上协议,2009年年报显示,非上市部分当年向上市公司缴纳采购服务费用、管理费用共为2.3亿元左右。

但这个2009年的支付额度和计算模式全部沿袭黄光裕时代签订的协议,并未说明0.9%、0.75%和0.6%三个费用比例的任何依据。那么,在目前双方纷争的情况下,这个关联交易的定价明年是否还能继续获得双方的认可存在未知。

如果关联交易真的终止,对于上市公司而言就损失了每年2亿多港元的管理费用,但对于非上市门店,就很可能失去了资产证券化的可能性。

如何取舍,是9·28无论出现哪种结果,双方都必须考虑的问题。

墓地使用權謎團

http://www.yicai.com/news/2011/04/721460.html

如果時間能倒回到兩年前,上海的嚴女士斷不會選擇在江蘇崑山購買墓地。直到最近,她才恍然大悟,墓地的使用權只有20年。而上海的墓地使用權為70年。

清明節前後,有不少人被同樣的問題所困擾。大部分不熟悉各地殯葬條例的人都認為,買墓地就跟買房子一樣,土地使用權可以保留70年。但事實上,不少地方殯葬條例或者公募管理辦法都規定,墓穴的使用年限最長為20年。

這一知識的普及,在人群中不啻是爆響一顆驚雷。在墓地價格漲幅超過房地產的年代,人們不僅擔心自己的親人難覓安葬之地,現在又開始發愁墓地到期後將親人改葬何地。

墓地究竟是什麼性質的地塊?「買」墓地究竟是租賃行為還是購買土地使用權行為?

20年續管理費

還是20年使用權?

讓嚴女士不安的是,崑山這一墓園的背後投資者是一傢俬營企業。她擔心「到時候賣完了地,又收完了錢,私人老闆拍拍屁股就走人了,我上哪兒找人論理去?」

據上海市殯葬行業協會會長王宏階介紹,就墓園性質而言,目前有4種情形,一種是國資背景,一種是國資和集體聯營,一種是私人承包,還有一種是產權經營權均歸私人所有。

按照規定,建立公墓,需要當地民政、規劃和國土部門的批准。與房地產行業類似,公墓墓區用地的所有權屬國家或集體擁有。

然而,與購買住宅商品房不同的是,關於墓地使用權的規定卻語焉不詳。按照1992年開始頒佈實施的《公墓管理暫行辦法》,「經營性公墓的墓穴管理費一次性收取最長不得超過二十年。」

民政部社會事務司副司長李波因此表示,「墓地的使用期限為20年」的提法存在誤區,所謂「20年」的說法不是指墓地的使用年限,而是指護墓費以20年為一個繳費週期,只要按期交納護墓費用,即可繼續使用墓地。

然而民政部的上述規定事實上成為不少地方政府在制定殯葬或公墓管理辦法時規定墓穴使用年限不超過20年的依據。

《江蘇省殯葬管理辦法》的規定是:「經營性骨灰公墓的墓穴和塔陵的塔位的使用年限一般不超過20年。墓穴(塔位)的管理費一次性收取最長不得超過20年;墓穴(塔位)使用年限到期後,要求繼續使用的,按有關規定辦理續用手續,繳納使用費。」

《浙江省公墓管理辦法》則規定:「骨灰公墓墓穴使用年限以20年為一個使用週期。第一個使用年限屆滿前6個月內,用戶可以向骨灰公墓單位要求延長使用期,並就續用墓穴的有關事項達成協議,但延長期最長不得超過20年。」

顯然,兩省是將《公墓管理暫行辦法》中關於墓穴管理費一次性收取週期的規定擴充為使用年限。

而李波表示,墓地使用期限與其土地性質和使用年限有關,一般為50年或70年。

《墓穴證》並非產權證

也非土地使用權證

李波又表示,墓穴是一種租賃的關係,不是產權的關係,只有使用權,沒有所有權。但是在法律上,建立租賃關係並非擁有使用權。以房地產為例,人們在購買房屋後會同時獲得房屋所有權證和國有土地使用權證。但如果是租賃房屋,是沒有任何產權證明的。

有意思的是,不少人發現,在購買墓穴後,墓園會發給購買者一份《墓穴證》。在嚴女士拿到的《墓穴證》上,明確標示這一證件性質實為「認購憑證」。與 此同時還清晰規定了:墓穴土地所用權依法歸國家或集體所有,購買人購墓後擁有使用權,但不得轉讓或轉賣。而關於墓地使用權的歸屬並未提及。事實上,在《公 墓管理暫行辦法》以及各地的殯葬管理辦法或公墓管理辦法中,均未對此作出具體規定。

所以,購買墓地後拿到的所謂《墓穴證》絕非等同於國有土地使用權證或房產所有權證。

此外,《公墓管理暫行辦法》中所稱的墓穴管理費顯然不能等同於人們購買墓穴時所支付的費用。據媒體報導,購買者一次性交的費用主要包括墓地費、墓穴費、墓碑費、護墓費、設施費、綠化費和工本費。墓穴管理費究竟是指哪部分費用?

瞭解到上述情況後,嚴女士決心把「租賃期」才20年的墓穴堅決退掉。「即使注定只能花錢買『使用權』,我也要買期限時間長的。」

可是,在長達2年的糾結過程中,上海墓穴的價格仍在持續上漲。讓嚴女士頗為不忿,這一漲幅甚至遠遠超出了上海房地產市場在這兩年中的價格漲幅。

以上海一處墓園的出讓價格為例,1.38平方米的墓穴在2008年售價約3萬元,如今已逾8萬元。2年多時間中,價格漲幅為167%。「在經濟成本上,如今連一個人最終歸宿都無法承受了。」她的親人究竟何時才能安定下來,仍是長路漫漫。

「惠民殯葬」政策為何「叫好不叫座」?

新華社

臨近清明節,記者追蹤採訪發現,在有人高呼「死不起」的同時,部分地區推出的「惠民殯葬」政策卻「叫好不叫座」,陷入「推廣難」的尷尬。究竟是什麼原因造成這一怪現象?其背後又暴露出哪些問題?

「壁葬」五年賣了不到40個

3月23日,原峨眉電影製片廠演員張白等12位故人的骨灰合葬在了成都郊外一處公墓的鮮花下。張白的妻子陳昀說,用生態葬法支持環保,是愛人生前的心願。

張白等人是四川首批花葬的「主人」,也是四川「惠民殯葬」政策的「受益者」。與許多地區一樣,四川省近年來除了提供低價墓穴、百元骨灰盒以及減免困難群眾殯葬費用外,每年還向社會捐贈一定數量的樹葬、草坪葬、壁葬等環保節地墓穴。

然而,像張白那樣,選擇環保節地葬法的並不多。據統計,去年,四川省共向社會免費提供了560個環保節地墓穴,截至目前僅有200多人申請。

在北京、上海等一些墓穴價格更高的地區,公益性壁葬也同樣陷入「叫好不叫座」的尷尬。在北京長青園墓地,骨灰牆2001年建成至今,只使用了五分之一;上海市去年7家公墓計劃推出1萬個價格在2000元左右的公益性墓格,問津者也不多。

「推廣難」背後玄機

「惠民殯葬」政策緣何「推廣難」?一些業內人士道出了其中的玄機。

——「變相」拒銷。雖然大多數公墓都有廉價墓穴,但公墓業務員介紹「業務」時卻不太願意提及,有的甚至利用迷信思想,「忽悠」百姓勿買廉價惠民墓穴。

——服務「增項」。按照物價部門規定,目前殯儀館的基本火化服務收費並不高,但利用行業壟斷,強行收取附加服務費用。

——市場混亂。由於殯葬行業特殊性,公眾平時對「惠民殯葬」政策關注不多,一些殯葬「串串」便利用信息不對稱的情況,先以低價「惠民殯葬」政策吸引消費者,然後再中途亂收費,使惠民政策效果「打折扣」,導致一些群眾困惑「究竟是惠民還是坑民」。

——攀比風作祟。「惠民殯葬」政策遭遇「推廣難」,還因為傳統陋習在作怪。

「給力」行業監管 推行「厚養薄葬」

據專家介紹,我國近年來正大力推進「惠民殯葬」服務體系建設。到「十二五」末,全國80%的火葬區將建立起殯葬救助保障制度,並提倡文明綠色殯葬, 使節地葬法和不保留骨灰逐步被群眾接受。但好政策重在落實。針對一些地方「惠民殯葬」政策遭遇的困境,有關專家建議,應通過完善立法和加快改革,打破行業 壟斷,強化行業監管和問責。

四川省社會科學院教授胡光偉則認為,關鍵還在於打破行業壟斷,推進行業多元化發展。「政府應該像建設保障房一樣,保障普通老百姓的基本需求。」

從社會層面看,更重要的是進一步提倡「厚養薄葬」理念。

洋河謎團

http://magazine.caixin.com/2012-11-02/100455500_all.html#page2是陰謀還是神話在繼續?

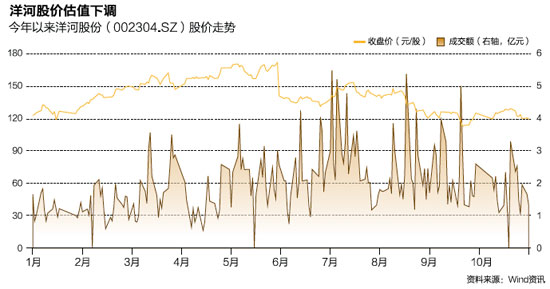

2012年10月18日,市值僅次於貴州茅台(600519.SH)的白酒股新貴洋河股份(002304.SZ)公佈了股份回購的長期計劃。但通常被認為是展示大股東對公司充滿信心,應屬利好消息的回購計劃,這次卻被一些市場人士懷疑是洋河股份的「陰謀」。

因為下個月,就是洋河股份上市滿三年的期限,大股東的巨量限售股將可拋售,解禁市值約450億元,此時推出回購計劃,是不是為推高或穩定現行高股價,為大股東和高管們退出做好鋪墊?

從歷史上看,洋河股份的減持累計金額達到幾十億元。今年9月,洋河股份就排在減持金額排行榜前列,顯示高管和原始股東的減持願望非常強烈。

「洋河的高管都持有股份,有動力把股市做高,業績上不排除有泡沫的成分,但是洋河的營銷的確是其核心競爭力。」上海一傢俬募機構負責人這樣評價洋河股份。

由於市值早已經超過品牌價值顯然更高的五糧液(000858.SZ),洋河股份近年來突彪猛進的業績以及更加突彪猛進的股價令人懷疑。

在投資界開始懷疑,整個白酒行業是否存在過度高估時,洋河股份的神話會不會首當其衝受到衝擊?

一飛衝天

若論人們心目中的傳統白酒名牌,茅台和五糧液算一線,洋河頂多算後起之秀。

一位保險機構的投資負責人表示,五糧液有很多聯營廠,所以產能比貴州茅台高;貴州茅台一直比較傳統,沒有向外擴張,但這也意味著貴州茅台可增長的空間比較大。而洋河股份的崛起實際顛覆了貴州茅台、五糧液的天下。

2011年,洋河股份的營業收入達到127億元,位列白酒行業第三名,但在市值上已超越五糧液,成為僅次於貴州茅台的第二大白酒股。

洋河股份位於江蘇宿遷,2009年發行4500萬股上市。上市以來,洋河股份上演了讓人瞠目結舌的業績神話,挑戰和顛覆了原有白酒一線品牌的排序。

洋河股份的銷售收入從2005年的6.84億元上升至2012年三季末的140億,年均複合增長率63%。

2005年至2011年七年內,洋河股份的淨資產收益率平均複合增長率為51%,A股排名第一,遠高於貴州茅台的33%。

不過,洋河股份70%的銷售分佈在江蘇省內,地域性很強。江蘇蘇糖糖酒食品有限公司總經理陳國鎖表示,按照社會消費品零售總額口徑統計,2011年江蘇白酒市場應在420億元左右,洋河按照統一口徑計算,應在其中佔據160億元的份額,約為38%。

伴隨著洋河股份銷售業績的飛躍式上漲,洋河股份在二級市場的股價更加一飛衝天。

2009年上市以來,洋河股份的股價扶搖直上,從上市首日87.90元到2010年11月22日收盤的接近300元,其市值在一年之內增長3倍。

但自2011年起,洋河股份股價開始不斷下滑,與2010年11月22日相比,股價已下跌近200元。

洋河股份的調整與整個白酒行業的調整同生同息。白酒股被視為抗週期的防禦品種,但這一次的情況有些異樣。

2008年全球經濟危機之後,白酒行業本來面臨著每個月下滑20%到30%幅度的調整,不過隨之而來「4萬億」經濟刺激政策,導致白酒迎來反轉並一直持續到2011年。

2011年底,潮水落去,經濟見底,高端白酒開始感覺到寒意。根據WIND統計,2012年10月31日之前的三個月內,申萬白酒板塊跌幅1.63%,而同期A股上漲了1.15%。第一次沒有顯示所謂「防禦股」的特徵。

即使估值有所下滑,白酒行業的市值仍然高處不勝寒。10月30日,貴州茅台市值2539億元,洋河股份市值1294億元,鋼鐵第一股寶鋼市值才807億元,茅台等於三個寶鋼,洋河也是寶鋼市值的1.6倍。「靠喝酒無法強國。」一位基金經理向財新記者這樣評價。

招商證券研發中心執行董事、消費品研究小組組長朱衛華表示,今年二三季度,白酒的市場在調整,但是股價在漲;而現在開始銷售將上去,一些經銷商要捂貨,股價卻跌下來,兩種情況都有點過。

超強營銷 市場對于洋河股份最大的質疑,就是其業績是否虛高。一位白酒行業的人士稱,洋河股份的業績來自其核心競爭力:營銷過硬。這不單單意味著做白酒做得好,若以此法做其他產業,也必功成。

洋河市場部一位人士向財新記者表示,洋河有終端渠道的管理能力。

該人士表示,早期國有酒企都是一個省找一個大的經銷商,由此經銷商負責整個省或區域的建設。廠方派一到兩個業務員,催促經銷商打款,並不去協助經銷商建設終端渠道。而洋河是廠商、經銷商、終端、消費者四個環節,結構比較扁平,洋河會派業務人員去協助經銷商開發和維護終端渠道。

「我們的市場做得很透,可以掌握終端——當然營銷成本比較大。」洋河市場部人士表示。

此外,洋河非常重視結構,包括產品結構和區域結構。產品方面,從最初的海之藍、天之藍,到高端夢之藍、蘇酒。區域也逐步從江蘇逐步向河南、山東、浙江鋪開。

洋河2011年年報披露,有22個省級市場全年銷售超億元,億元縣級市場從2010年的4個增加到33個。河南省成為首個銷售額突破10億元的省外市場。同時,江蘇省內全年實現銷售同比增長58.07%。

勾兌疑雲

廣發基金的投資總監朱平在自己博客上寫到:洋河的理念是,酒是勾兌出來的,只要基酒品質不錯,提高勾兌技術,什麼樣的產品都是可以做出來,關鍵是營銷,王老吉那麼好,只有加多寶才把它賣火了。洋河之所以能以令人難以置信的速度崛起,是因為他們做到了像賣可樂一樣賣白酒。

一位白酒行業的人士則告訴財新記者,洋河整體度數比較低,對基酒的消耗相對較少,單位基酒可體現的價值較高。這實際牽扯出一個對白酒的行業性質疑:勾兌。

根據洋河2009年年報,洋河預付款第一名是宜賓五糧液酒類銷售有限責任公司,數據披露洋河向五糧液付款5800餘萬元採購酒,並載明是預付貨款。

2012年4月,四川的《華西都市報》報導,洋河在四川高縣採購散酒4萬噸。5月,洋河對股東解釋了洋河基酒採購的問題。

「最近幾年每年原酒產量都在大幅增長,目前基酒產能在全國同行業是數一數二的。公司的技改擴建項目將在明年全面達產,產能還將進一步提高,公司自身的釀酒基地足以保障市場供應。少量的外購基酒僅用於個性化產品需要。」洋河股份董事長張雨柏在業績發佈會上表示。

在白酒行業內部,這種互通基酒或散酒的現象司空見慣。

一些東北玉米酒精廠家稱自己的酒精大量流向四川,而四川的基酒或者散酒又流向洋河,汾酒經銷商則稱,五糧液也向汾酒採購基酒。

由於不採購基酒,二級市場對貴州茅台比較追捧,這是因為通常被認為貴州茅台的品質更有保障。

洋河市場部人士對財新記者表示,購買基酒,是把不同風格的酒融合在一起,基酒不能大量買,偶爾作為一個調味的原料。

「我們是從五糧液所在區域買了一些基酒。勾兌也是一種技巧,所有的白酒都是勾兌的,但是別人為什麼勾兌不出來呢?」洋河的人士表示。

雙市場盈利

對於白酒企業的經銷商,銷售白酒僅是收入的一部分,二級市場也給經銷商們留出了充足的盈利空間。

根據2012年10月31日的市值,洋河總市值是2011年營業總收入的10倍,這意味著經銷商每採購1元的酒,將使得洋河的市值增加10元,在股價高企時這個比值曾高達12倍。

這就是經銷商在實體銷售市場和股票市場同時賺錢的原因,洋河股份是最典型的案例。

翻看公司的公告,洋河經銷商即公司前五大客戶比較穩定,且採購比例在白酒行業內偏高。貴州茅台2011年前五大客戶佔營業收入比僅為4.91%,而洋河同期則是12.18%。

「這種前五大客戶的銷售比例有些偏高,但還能夠接受,五糧液要比洋河高。對於經銷商炒股的事情,可以倒過來理解,因為酒好賣,所以去炒股,未嘗不可。」一位分析師向財新記者表示。

在洋河收購雙溝的過程中,市場也在質疑洋河高管的二級市場行為。

2010年5月,曾任雙溝酒業總經理的李風雲和雙溝的另一高管等到洋河股份任職。

隨後至2011年2月之前,洋河股份和雙溝酒業的總經理等高管簽署收購協議,並在2011年2月17日將收購款支付給李風雲6800餘萬元。當天下午收盤後,包括李風雲在內的原雙溝酒業10名高管人員,通過大宗交易的方式受讓洋河股份的股票,共計成交11筆。有人懷疑李風雲等人受讓的洋河股份股票,來自於上市公司高管,資金繞了一圈後又回到了洋河。

通過這種方式,而不是定向增發的方式收購,可以不稀釋股權,每股收益可以增厚,不用報批證監會,而且李風雲等人沒有鎖定期,可以隨時套現。

李風雲受讓後,利好頻出,李風雲獲得短線交易收益100餘萬元,但隨後上繳公司。

公司則稱,李風雲到洋河任職後,並不知曉公司高層信息,因此不構成內幕交易。

「不同公司有不同的策略。貴州茅台有嚴格的經銷商管理制度,經銷不好會摘掉經銷資格。而洋河則可能提高了經銷商的抵押款,也算正常。」一位酒類分析師表示。

「當然不排除經銷商在洋河增長中的作用。經銷商的確可以從經銷酒和炒股中獲得雙重收益,但是上市公司和經銷商之間的關係,則不好說。」另外一位業內人士表示。

資金鏈安排

除了二級市場收益,洋河與經銷商之間的資金往來也頗為頻密。

一位分析師向財新記者表示,銀行、酒類企業、經銷商的確存在一種資金鏈關係。「酒企給經銷商售酒指標,銀行幫忙給經銷商墊資。如果經銷商還不上貸款,銀行根據酒的價格打個折扣來抵押。但是酒企並不承擔償付責任。」這位分析師表示。

洋河的市場部人士則表示,洋河會給經銷商提供擔保貸款,「如果他們缺資金,我們可以替他們擔保。但跟我們合作的銀行,出去給經銷商貸款,跑了一圈大概只貸出了兩千萬左右。」洋河市場部人士表示。「他們都不缺錢。」

而更令市場生疑的,是洋河持有大量的銀行理財產品,但最終去向不明朗。

洋河股份2012年9月4日公告,洋河過去12個月內累計購買銀行理財產品,尚未到期的金額,共計27億元,佔最近一期經審計淨資產的27.25%,這一比例和去年同期相仿。

洋河為何如此高比例地委託理財?這種委託理財的增長似乎和洋河的經銷商押金成比例增長。

經銷商押金在報表中顯示為其他應付款。而自2009年6月30日,洋河其他應收款比2006年年報數字增長544%,比較2008年年報增長57%。這種其他應付款呈現出高比例的同比增長。

掩護式回購

與寶鋼股份等國內上市公司一次性的股份回購計劃不同,洋河股份這次推出的是股份回購長期計劃,屬於A股首創。

洋河股份宣佈,確定董事會以不高於上一年度歸屬於上市公司股東的淨利潤的20%為股份回購金額的參考依據,結合公司當時的財務狀況和經營狀況,確定回購股份的資金總額上限。制定了公司未來(2012-2014年)股份回購計劃的長效機制,計劃分兩期執行。

洋河股份在公告中表示,建立常態化的股東回報機制,創新公司股東分配方式,也將是公司未來長期堅持的政策。

公告稱,長期回購計劃確定回購價格的原則為,以上一年度扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的每股收益為基礎,參考國內A股白酒行業上市公司靜態市盈率的平均水平,根據上述每股收益和靜態市盈率確定回購價格的基數,洋河股份再以此回購價格的基數,結合公司當時的財務狀況和經營狀況,確定回購股份的價格區間。

也就是說,價格的確定,根據公司自己的估值水平和同行業估值水平來確定,合適了就會回購,而金額的確定,立足於淨利潤的一定比例,有多少錢就干相應的事。

回購一方面可以維護股價,另一方面等同於分配,還可以不繳納紅利稅。

2011年,洋河歸屬母公司股東的淨利潤為40億元,按照20%的比例可以初步計算回購額為8億元。

外界注意到,上市伊始,企業職工通過宿遷市藍天和藍海貿易持有上市公司24.44%的股份,公司高管、骨幹包括部分營銷人員也在二級市場持有公司股份而且數量較大。這樣的機制有好處,即公司合力很大,但壞處就是減持動力也隨時存在,尤其是股價已經被認為很高了的今天。

公開資料顯示,今年9月,洋河股份第五大股東——南通綜藝投資公司,一共減持公司約217萬股,套現約2.6億元。

11月6日,洋河股份約有3.75億股限售股將解禁,均為首發原股東限售股份,分別由包括控股股東洋河集團在內的幾大股東持有,佔公司總股本的34.75%,折合解禁市值約為476億元。

對比公告所公佈所謂回饋股東的目的,投資者更懷疑這是給大小非高位減持做掩護。

*ST天一重組資產四大謎團待解

http://www.yicai.com/news/2013/10/3048586.html受重組消息影響,*ST天一(000908.SZ)復牌後連續漲停,但昨日開盤便放量下跌,盤中多次觸及跌停,最終收報10.39元,跌4.59%。

「像天一這樣的公司能夠被重組,且重組注入的是醫藥資產,應該是重大利好,一般市場預測可能會有翻番行情,但復牌後只7個漲停(ST股每日最大漲幅5%)就被打開並大跌,可能重組資產並不如外界想像的那麼優質。」一位知情人士近日向《第一財經日報》記者透露,*ST天一重組方上海景峰製藥股份有限公司(下稱「景峰製藥」)擬注入的核心資產可能存在業績虛增的情況,同時其專利情況未真實披露,存在較大隱患。

該知情人士同時透露,其已經將相關質疑向監管部門和上市公司股東反映,希望引起相關方面的重視。

今日,*ST天一將召開臨時股東大會,討論重組方案,有關質疑是否會對審議結果構成直接影響,引發各方的關注。

「包袱」成了香餑餑

*ST天一公佈的重組預案顯示,公司擬將全部資產負債出售給中國長城資產管理公司,成為淨殼後發行股份購買葉湘武等23名自然人、維梧百通等7家機構所持景峰製藥100%股權,交易對價為35.02億元,同時配套融資募集資金不超過11.67億元。交易完成後,葉湘武及一致行動人合計持有*ST天一28.72%的股權,成為「新東家」。

資料顯示,景峰製藥前身為上海佰加壹醫藥有限公司(下稱「上海佰加壹」),曾為益佰製藥(600594.SH)子公司,2009年被剝離。益佰製藥解釋當時剝離的原因是,「在嚴峻的經濟形勢下,益佰製藥只有重新整合自身,扔掉包袱,才能保證持續穩定快速發展。」

根據益佰製藥2008年年報,上海佰加壹於當年年底的總資產為2.41億元,淨資產0.93億元,年度淨利38.17萬元。另外,2009年2月公佈的上海佰加壹轉讓議案顯示,截至2008年11月30日,這家公司累計虧損3271.75萬元,負債率為60.29%。這些似乎都印證了「包袱」一說。

不過,當上海佰加壹變身為景峰製藥,如今再成為*ST天一的潛在重組方時,這個當年的「包袱」卻發生了天翻地覆的變化。根據*ST天一披露的信息,景峰製藥2012年實現營業收入9.44億元,淨利潤9160.13萬元。截至2013年6月30日,景峰製藥賬面淨資產已達6.1億元,評估價更是達到35.02億元,評估增值474.16%。

業績虛增?

從「棄子」到業績暴增,景峰製藥對*ST天一的重組計劃一度被外界頗為看好。但前述知情人士告訴本報記者,景峰製藥目前披露的核心資產信息可能存在較大水分,而這或將對重組造成直接影響。

根據*ST天一披露的信息,景峰製藥全資子公司貴州景峰注射劑公司(下稱「景峰注射劑」)為其利潤貢獻的核心業務。

景峰製藥的主要產品為參芎葡萄糖注射液和玻璃酸鈉注射液,2013年1~6月,公司營收5.42億元,參芎葡萄糖注射液營收4.02億元,佔比74.17%;玻璃酸鈉注射液營收1.04億元,佔比19.19%。景峰製藥參芎葡萄糖注射液為景峰注射劑所生產,後者的重要性可見一斑。

資料顯示,景峰注射劑是集生產、銷售大容量注射劑、小容量注射劑、凍乾粉針劑、丸劑為一體的具有多類別產品和專利的製藥企業。

「景峰注射劑過往的數據有虛構成分。」前述知情人士引用相關數據向記者介紹,並由此懷疑「景峰製藥為重組(*ST天一)虛增了業務數據」。

根據該知情人士提供的一份景峰製藥曾經向當地政府部門遞交的書面報告,景峰注射劑2008年銷售收入為8332萬元,但*ST天一披露的重組報告書顯示,當年參芎葡萄糖注射液的銷售為10449萬元,兩者相差2117萬元,差異率高達25%。

耐人尋味的是,*ST天一披露的《貴州景峰注射劑有限公司股東全部權益價值評估說明》中有關景峰注射劑2008年的銷售數據又不同於重組報告書:「通過這幾年市場不斷地開拓……銷售收入從2008年的0.83億元至2012年的6.72億元,年均增長速度達到了71%,遠高於市場平均的增長速度。」

另外,根據《貴州景峰注射劑有限公司股東全部權益價值評估說明》,景峰注射劑2009年參芎葡萄糖注射液銷售收入合計18436.88萬元。而知情人士提供的書面材料顯示,景峰注射劑當年在給政府部門的報告中提到參芎葡萄糖注射液「預計2009年銷售額將超過1億元」。

「為了要政策扶持,企業給政府的報告通常會有所誇大。」該人士介紹,2009年景峰注射劑處於技改和項目建設過程中,因此判斷當年其整體業務並未出現大的飛躍式發展。但按照重組報告書提供的數據,景峰注射劑2009年的營收同比翻了一番多。該知情人士分析稱,景峰製藥目前公佈的數據是「為了實現*ST天一的定增對價倒推出來的,從源頭就開始虛增」。

不過,記者並未得到更多支撐該人士觀點的信息。

弔詭的增資

資料顯示,景峰注射劑的前身為貴陽林東製藥廠,成立於1990年10月,2006年改製為有限公司。2012年5月,在收購剩餘20%股份後,景峰注射劑成為景峰製藥的全資子公司。

值得注意的是,就在景峰製藥計劃重組*ST天一前,景峰注射劑又進行了一次增資。

*ST天一披露的信息顯示,2013年7月3日,景峰製藥對景峰注射劑增資6205萬元,景峰注射劑註冊資本增至人民幣8000萬元。同時,景峰注射劑計劃於2013年7~12月歸還景峰製藥借款6000萬元。

在前述知情人士看來,「這個增資很有意思」。在他看來,此前景峰注射劑的註冊資本為1795萬元,但作為即將要重組注入的核心資產,「註冊資本顯得太小了」,於是景峰製藥「火線增資」,這樣「至少好看些」。

「有意思的」還不止於此。「6000多萬增資後,馬上就表示要『歸還』6000萬給增資的母公司,這不能不讓人產生抽逃註冊資本的懷疑,而且讓人感覺景峰製藥本身可能資金吃緊。」前述知情人士說。

*ST天一披露的公開信息中提到,「企業處於快速發展階段,因市場開拓的需要,(景峰注射劑)向關聯方景峰製藥和景峰醫藥借款11027.16萬元。」

專利披露不詳存隱患

*ST天一披露的重組草案顯示,景峰製藥2011年、2012年分別實現淨利潤5492萬元、14968萬元,預測2013年至2015年分別實現淨利潤1.39億元、2.05億元、2.76億元。

上述知情人向記者透露,景峰製藥的業績增長得益於其擁有的專利,但其中一項有關參芎葡萄糖注射液的專利「並不真的歸其所有」。

益佰製藥於2007年取得了參芎葡萄糖注射液擁有一項發明專利——用於治療心血管疾病的中藥製劑及其製備方法和質量控制方法,專利號為ZL20041002286.XL。記者通過國家知識產權局網站檢索發現,該項專利的專利權人為貴州益佰製藥,發明人為葉湘武、夏曉輝、周云喜。

前述知情人士提供的書面報告顯示,景峰注射劑前身於2008年9月與益佰製藥簽訂了《專利實施許可合同》,「該專利權以獨佔許可的方式許可給我公司使用」。

「獨佔許可的意思,是指專利所有權是別人的,對方只是准許你使用,反過來,對方也可以收回或者再提其他附帶條件。」知情人士認為,這實際上為景峰注射劑未來的運營埋下了隱患。

記者查詢*ST天一的相關重組信息,但未發現與這一或有風險事項相關的表述。

謎團:馬航飛機為何會飛越交戰區

來源: http://wallstreetcn.com/node/100265

周四,馬來西亞航空公司MH-17在烏克蘭東部被擊落。歐洲和美國的航空官員已經向商業航空公司發出一系列警告。隨著烏克蘭親俄分裂分子開始將戰爭轉移至天空,航空官員對飛行限制和禁飛區進行了調整。

事實上,MH-17航班的航線本月已被烏克蘭當局限制2次。7月1日,烏克蘭告知飛行員,不要在該區域進行26000尺以下的飛行。

但周一,官員將禁飛區域擴大至32000英尺。官員稱原因是一枚俄制的導彈在21000尺高空擊毀了烏克蘭軍方一家貨運飛機。MH-17航班在33000尺高空被擊落,機上298人全部遇難。

英國考文垂大學航空安全專家Norman Shanks稱,

這是一個非常常用的路線。客機一直在高海拔飛越許多世界上的熱點地區。航空公司選擇最直接和經濟的飛行路線,來降低燃料成本。馬航的做法與其他國際航空公司的做法沒有區別。

據FlightRadar24網站,近幾周有290次商業航班繼續在戰場上空飛行,只有10次航班轉飛。英國航空、法國航空、德國漢莎航空公司都使用了與馬航相同的路線飛越烏克蘭東部。

在馬航MH-17航班被擊落時,新加坡航空的航班距離馬航航班僅15英里。當天,還有55家商用航班途徑戰爭區域上空。

專家稱,如果航空公司避開全球每個戰爭區,那航程將被延長,這將需要更多的飛機師以及燃油,最終會導致票價的上漲。而由於飛機一般在高海拔飛行,被精密地面導彈擊中的概率很低。

《華爾街日報》援引飛機安全顧問John Cox說,從來沒有飛機在這個高度被地面對空導彈擊落。一般的風險來自於叛亂分子的扛在肩部發射的導彈,而這一般不會對飛行高度高於15000英尺的航班構成威脅。因此,航班官員僅對飛經烏克蘭的商用航班發布警告,而未實施禁飛。

周五,多數航班公司改變了途徑烏克蘭上方的航線。

謎團:馬航飛機為何會飛越交戰區

來源: http://wallstreetcn.com/node/100265

周四,馬來西亞航空公司MH-17在烏克蘭東部被擊落。歐洲和美國的航空官員已經向商業航空公司發出一系列警告。隨著烏克蘭親俄分裂分子開始將戰爭轉移至天空,航空官員對飛行限制和禁飛區進行了調整。

事實上,MH-17航班的航線本月已被烏克蘭當局限制2次。7月1日,烏克蘭告知飛行員,不要在該區域進行26000尺以下的飛行。

但周一,官員將禁飛區域擴大至32000英尺。官員稱原因是一枚俄制的導彈在21000尺高空擊毀了烏克蘭軍方一家貨運飛機。MH-17航班在33000尺高空被擊落,機上298人全部遇難。

英國考文垂大學航空安全專家Norman Shanks稱,

這是一個非常常用的路線。客機一直在高海拔飛越許多世界上的熱點地區。航空公司選擇最直接和經濟的飛行路線,來降低燃料成本。馬航的做法與其他國際航空公司的做法沒有區別。

據FlightRadar24網站,近幾周有290次商業航班繼續在戰場上空飛行,只有10次航班轉飛。英國航空、法國航空、德國漢莎航空公司都使用了與馬航相同的路線飛越烏克蘭東部。

在馬航MH-17航班被擊落時,新加坡航空的航班距離馬航航班僅15英里。當天,還有55家商用航班途徑戰爭區域上空。

專家稱,如果航空公司避開全球每個戰爭區,那航程將被延長,這將需要更多的飛機師以及燃油,最終會導致票價的上漲。而由於飛機一般在高海拔飛行,被精密地面導彈擊中的概率很低。

《華爾街日報》援引飛機安全顧問John Cox說,從來沒有飛機在這個高度被地面對空導彈擊落。一般的風險來自於叛亂分子的扛在肩部發射的導彈,而這一般不會對飛行高度高於15000英尺的航班構成威脅。因此,航班官員僅對飛經烏克蘭的商用航班發布警告,而未實施禁飛。

周五,多數航班公司改變了途徑烏克蘭上方的航線。

賬“做”平疑問難消:三木集團隱秘交易謎團待解

來源: http://www.yicai.com/news/2014/10/4032101.html

仔細梳理公開資料和調查,三木集團的關聯交易、對外擔保和資金流三個方面疑竇叢生,背後影射的複雜問題,恐怕不只是離職和賬務調整即可抹平的。

雨欲來風滿樓。

10月長假剛過,在三木集團(000632.SZ)“服役”分別長達13年和22年的董事長蘭雋和總裁陳維輝雙雙離職,加上稍早前三木集團雨點般的監管整改措施,以及董、監事、高管的密集辭職,似乎都預示著揭開封條的五指山,行將爆破。

截至目前的所有監管和整改公告,揭開的只是三木集團內部控制亂象的冰山一角。

仔細梳理公開資料和調查,三木集團的關聯交易、對外擔保和資金流三個方面疑竇叢生,背後影射的複雜問題,恐怕不只是離職和賬務調整即可抹平的。

與此同時,一個叫做林傳德的自然人,卻在暗中收集股份,成為三木集團第二大股東,且不排除在未來12 個月內繼續增加其在公司中擁有權益股份的可能。

名難副實的上海科裕

三木集團是一家老牌上市公司,1996年即上市,是從事基礎設施建設、房地產開發(一級資質)以及進出口貿易的綜合性企業,目前國有控股的福建三聯投資有限公司是其第一大股東。

上海科裕有色金屬有限公司(下稱“上海科裕”)是三木集團前五名的大客戶。2012年,上海科裕成為公司的第二大客戶,向上市公司采購金額達到2.33億,占公司全部營業收入的5%。

2013年,上海科裕仍為三木集團的第二大客戶,采購金額攀升至4.29億,占公司全部營業收入的8.21%;2014年上半年,為公司第五大客戶,采購金額為7500余萬,占公司全部營業收入的4.02%。

不過《第一財經日報》記者調查發現,很難相信上海科裕是一家年采購金額超過4億多的大中型企業。

工商資料顯示,上海科裕成立於2010年,註冊資本金為1000萬,由一個叫陳科睿的80後男子獨資擁有,這家公司甚至沒有自己的主頁。

通過查詢有關社保資料發現,上海科裕今年9月份繳納社保的員工只有3人,3人平均薪酬3872元/月(繳納社保工資基數),合計共繳納社保金額僅有5286元。實際上,近三年上海科裕各月的社保繳費人數都在3人至7人不等,從未超過7人。

狹小的辦公空間也印證著這家公司員工人數與上市公司公布的采購金額難以匹配。物貿大廈是上海有色金屬交易的集聚地,上海科裕的辦公地點就位於該大廈23層的2305室 和2307室。

《第一財經日報》記者以租房名義進入上海科裕參觀了解,兩間辦公室面積合計不過90平方米,辦公室內共擺放的工位不超過6個,3個工位積滿了灰塵。下午4點鐘,兩位員工在里面辦公,整個辦公空間沒有單獨的經理室和會議室。

如果辯解稱有色金屬行業有其大宗交易的特殊性,連老板在內僅有3人的小公司實現數億元交易具有合理性的話,那麽第一大客戶香港寶晟有限公司(下稱“香港寶晟”,HONGKONG BOWCHEM LTD)則從交易、資金以及股東方面,與三木集團有著更可疑的利益輸送關系。

與第一大客戶的曖昧往來

香港寶晟2014年上半年、2013年、2012年、2011年、2010年向三木集團采購的金額和采購額占公司營業收入比重分別為2.63億、13.94%;8.6億、16.46%; 8.37億、17.91%;8.65億、19.43%;4.48億、12.04%。

《第一財經日報》記者在香港公司註冊處查詢到,香港寶晟註冊資本金1億港元,兩名自然人——李峰和吳新生為其股東,兩人投資比例分別為90%和10%。這兩位自然人還通過兩人成立的其他兩家公司與三木集團發生股權交易、采購、資金等往來。

根據三木集團2012年12月公告,三木集團將所持海峽銀行4218.50 萬股以每股 2.90元的價格出售給福州高澤貿易有限公司(下稱“福州高澤”),福州高澤的股東分別為上海東吉遠國際貿易有限公司(下稱“上海東吉遠”)、吳新生和李峰,吳新生為法人代表。上海東吉遠的股東也是吳新生和李峰兩位自然人,李峰任法人代表。

2.90元/股轉讓價格較一年前轉讓給集團工會的每股4元轉讓價明顯便宜甚多。2011年12月,三木集團以每股4元的價格將1000萬股海峽銀行(其時仍名為福州商業銀行)出售給福建三木集團股份有限公司工會委員會(下稱“三木工會”)的。

根據2011年轉讓給三木工會前的評估報告,海峽銀行每股的評估價為3.66元,評估所依據的是2011年海峽銀行每股凈資產為2.21元。

三木工會較評估值溢價82%受讓海峽銀行股權,而福州高澤卻只溢價31%即取得海峽銀行大量股權,公司對此並無任何解釋。

今年8月,福建證監局對三木集團一則涉及上述三家公司的預收預付的監管通知透露出三木集團與香港寶晟兩名股東之間的另一層交易:吳新生和李峰名下的上述三家公司:福州高澤、香港寶晟以及上海東吉遠,通過上市公司劃轉資金。

有財務專業人士質疑認為,上述行為很可能涉及借用上市公司進行違規資金操作。

8月23日 ,三木集團一則會計差錯公告稱,根據福建證監局的有關監管通知,子公司福建三木建設發展有限公司根據香港寶晟的委托付款書,年末將上海東吉遠、福州高澤和香港寶晟之間的往來款對沖,導致虛減資產和負債,本報告期采用追溯重述法予以更正。

公告稱:“該次追溯調整對凈利潤和凈資產沒有影響,對投資者了解公司經營情況也不構成重大影響。”

不過仔細分析有關賬目,上述事實很可能影響到投資者對公司經營風險的判斷。

根據該公司更正的2013年年報,《第一財經日報》記者發現,三木集團預收了香港寶晟總額達1.87億元貨款,同時預付了上海東吉遠和福州高澤總額為1.87億的貨款(上述預收預付款項是金額一致的勾稽關系);2012年,針對上述三家“下家”和“上家”的預收與對應的預付款更高達2.15億。

在證監局查處之前,公司僅根據香港寶晟出具的委托付款書,就將上述預收與預付賬目軋平。從債權債務的法律關系角度來說,債務人出具的委托第三方付款的文書,如果沒有第三方承諾付款,是不可以將二者的債權債務關系抵消的。

一位不願透露姓名的註冊會計師向《第一財經日報》記者解釋認為,企業主體的應收賬款和應付賬款,如果有三方協議,是可以相互軋平賬的;但預收賬款和預付賬款之間不可以,因為預收賬款本應結轉為收入,如果還沒結轉成本和收入就抵消,則這部分收入無從確認,與之相關的增值稅則無從征起。

針對三木集團相關預收和預付軋賬金額巨大(占2013年公司預收賬款總額的44%),且存在過於巧合的一致金額,上述註冊會計師表示,如果再考慮預收與預付的對象(A與B)且僅有兩名相同的股東,則上市公司除了逃稅,恐怕還有提供通道幫助洗錢的嫌疑:上市公司這一行為實質就是一個過橋行為,將本應由A付給B的錢,通過上市公司轉給了B,而A與B為何不直接交易,這個問題的答案,或許是董事長與總裁雙雙辭職的關鍵原因。

另一則看似不相關的公告是,自然人林傳德與其一致行動關系人,花費數億元,至今年6月,共計持有三木集團總股本高達14.65%,僅少於公司控股股東持股比例3.41%。

上述香港寶晟、福州高澤、上海東吉遠以及上海科裕的不正常資金往來,使得最近公司公告的三則被監管部門查處的關聯交易,看上去更像是避重就輕。

除股權交易和往來款異象外,上市公司還通過連帶保證、抵押等方式為福州高澤作出高額擔保,其2013年擔保的總金額為:7554.96萬元;2014年初又新增擔保4622.42萬元,截至2014年半年報,合計為福州高澤的擔保余額為1.2億,占公司凈資產近10%。

盈利浮雲

2011年~2013年,三木集團分別獲得凈利潤1035萬元、1387萬元和1406萬元,但扣除非經營性損益的凈利潤卻分別只有-2737萬元、-7415萬元和-5110萬元。

2014年上半年,三木集團扣除非經營性損益的凈利潤跌至-7369萬元,但最終賬面凈利潤仍保持了正數,為551萬元。

2011年,由於公司將1000萬股海峽股份的股權轉讓給三木工會,影響利潤3393萬元,從而使得公司凈利潤由負轉正;2012年同樣由於公司將4218.50萬股海峽銀行股權轉讓給福州高澤,轉讓總價為1.22億元,使得凈利潤略有盈余。

2013年和2014年上半年,三木集團“扭虧為盈”的手段不再是通過出售股權等資產獲取投資收益,而是通過改變會計政策,“扭虧”法寶系因投資性房地產公允價值變動產生的損益。

三木集團是在2012年10月開始轉而用公允價值模式對投資性房地產進行後續計量,並對有關賬目進行了追溯調整。

這一會計政策的變更,使得2014年上半年,因投資性房地產公允價值變動產生的損益貢獻利潤額達1.18億元, 2013年貢獻利潤額8029萬,正是這兩個數字,使得2013年、2014年上半年三木集團最終錄得的凈利潤不致虧損。

截至2014年上半年,公司累計有10.29億的投資性房地產公允價值變動損益,形成綜合收益進入所有者權益。即公司合並報表14.7億,凈資產中70%都是投資性房地產公允變動損益形成的浮盈。

在成本模式下,2011年末投資性房地產賬面價值合計是1.14億;2012年將成本為4.59億的自用房地產或存貨也轉為投資性房地產;2014年上半年再將成本為1507萬的自用房地產或存貨轉為投資性房地產。

直至2014年半年報,上述合計成本為5.88億的投資性房地產經過公允價值核算,賬面價值暴漲至16.21億,比當初購置或建造成本翻了2.76倍。

由於無法取得投資性房地產資產明細,無從判定公司所持投資性房地產的真實市場價值。但考察投資性房地產的租金變化可從側面管窺一斑。因2013年三木集團投資性房地產既無增加也無減少,這一年的租金變化數據值得參考。2013年,公司取得的租金收入與2012年基本持平,只微漲0.22%。但2013年三木集團投資性房地產公允價值仍上漲了5.6%。

有財務專家表示,占凈資產如此高的公允價值變動損益,使得按凈資產計算的對外擔保額度水漲船高,亦風險陡增;他同時提醒,需要警惕詭異的資金進出,以及業務越多越虧的財務現狀,與最近的股權收購或許存在某種關聯。(getty圖)

(編輯:李燕華)

全球石油市場最大謎團:瘋狂大買家中國的策略

來源: http://wallstreetcn.com/node/210060

華爾街見聞此前報道,在原油價格大跌之際,大量巨型油輪正在源源不斷駛向中國港口,引發了市場對於中國抄底原油的猜測。

而最新的彭博報道顯示, 10月迄今為止,中國石油天然氣集團公司借道新加坡,已經在公開市場從中東購買了45船原油,總量達到2100萬桶,創單月購買量記錄。

根據普氏能源的數據,中石油旗下的中國聯合石油有限責任公司借道新加坡從阿曼和阿聯酋大量買入原油。上一次中國從新加坡大量購買原油是在今年4月份,單月購買量為16船,隨後的幾個月,中國的平均購買量只有3船。新加坡是亞洲最大的原油貿易中心。

中國在油價低迷之際大肆抄底的動機目前無法確認。KBC Energy的經濟學家Ehsan Ul-Haq表示,“中國低價買油的傳統由來已久,只要他們覺得價格合適,他們就會買入。但是他們也有可能出於其他戰略目的。”

一種猜測是中國出於原油戰略儲備而購油。根據國際能源署的計算,中國的原油儲備僅相當於30天進口需求量,遠低於90天進口量的標準,而中國的目標則是在2020年儲備達到100天進口需求量。

Energy Aspects則估計中國今年已經買入8700萬桶原油。以現有中國的儲油設備儲能來看,中國可能還會購入2000萬桶原油。

另外一種猜測則是為了滿足國內需求的高企。近期公布的數據顯示,中國原油9月消耗量觸及7個月高位。JBC Energy分析師認為,中國在低油價的時候順時將這些石油戰略儲備的話,這些原油將從市場上徹底消失,那麽中國就必須購買更多的原油以滿足日常需求。

在原油價格大幅下跌背景下,中國的瘋狂抄底給予了亞洲價格基準——迪拜原油市場一定的支撐。但是這種支撐還能維持多久,誰也無法預料。

(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)

Next Page

仔細梳理公開資料和調查,三木集團的關聯交易、對外擔保和資金流三個方面疑竇叢生,背後影射的複雜問題,恐怕不只是離職和賬務調整即可抹平的。

仔細梳理公開資料和調查,三木集團的關聯交易、對外擔保和資金流三個方面疑竇叢生,背後影射的複雜問題,恐怕不只是離職和賬務調整即可抹平的。