公益的歸公益,資本的歸資本 民辦教育改走新路

來源: http://www.infzm.com/content/120906

在民辦教育的投資圈中,初中和小學一直是一塊很難割舍的“大肥肉”。幼兒園規模太小,要做成連鎖才有效應,而高中又有刺刀見紅的高考,並且公辦學校優勢更明顯,高校的投資門檻又太高。圖為吉林省吉林市的一所民辦學校里,學生們在準備小升初面談。(視覺中國/圖)

“各個地方對民辦教育的歧視還是很明顯的,我們要比公辦學校努力很多倍才能夠生存下來”。

按照英美等國的經驗,義務教育階段的私立學校也基本上是非營利的。

“義務教育的屬性決定了其不適合由營利性的民辦學校來實施,否則就有可能影響義務教育政府責任的落實,影響義務教育的均衡發展,甚至會加重人民群眾的負擔。”

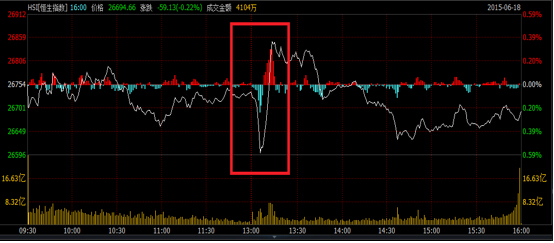

2016年11月7日中午,謝鼎新原本捧在手里的香餑餑,突然成了燙手的山芋。

當時他和投資夥伴正吃著火鍋聊著天,沒想到對方看了看手機,飯局的氛圍突然凝重了起來,對他說,“我正式通知你,這個項目我不參加了,原來的本金也要收回來”。

正是在當天中午11點,十二屆全國人大常委會第二十四次會議以124票贊成、7票反對、24票棄權,通過了關於修改民辦教育促進法(簡稱“民促法”)的決定。正是看到了這則消息,原本打算入夥的投資夥伴當場打了退堂鼓。

原因很簡單:修改後的民促法規定,民辦學校的舉辦者可以自主選擇設立非營利性或者營利性民辦學校,但是不得設立實施義務教育的營利性民辦學校。

謝鼎新打算投資的學校,正好屬於義務教育階段。而禁止營利,意味著“投進去的錢就再也拿不回來了”,謝鼎新有些無奈。

但除去謝鼎新這類初中小學的舉辦人,本次修法後所有的民辦教育舉辦人,都必須在“營利還是非營利”當中做出選擇,再也沒有了中間地帶。

名義上非營利事實上拿回報

過去的13年里,不少類似謝鼎新這樣的投資者進入民辦教育領域,吸引他們的是其中存在的營利空間——2003年實施的民辦教育促進法規定:民辦學校在扣除辦學成本、預留發展基金以及按照國家有關規定提取其他的必需費用後,出資人可以從辦學結余中取得合理回報,取得合理回報的具體辦法由國務院規定。

按照教育部門2015年度的統計,我國16.3萬所民辦學校中,大約有1萬所民辦小學和初中。從公開統計看,這1萬所民辦小學和初中里,提出營利要求和回報的學校不到10%,約為1000所。

謝鼎新創辦的學校也在這1000所之外,屬於不要求回報的90%,但事實上,他每年都能從學校的盈余中拿回一筆不小的回報。

主要原因是,“如果選擇要求合理回報,可能很多優惠政策就享受不到了”,因此當初登記時,謝鼎新就選擇了不要求合理回報。不過,這並不影響股東們的分紅,因為教育部門對民辦學校的財務監管幾乎處於缺位的狀態。

“你聽說過任何一起被查的案件嗎?”就像中國民辦教育共同體研究員王紅順所反問的那樣,事實上地方政府對民辦教育的財政監管並無足夠的底氣。無論當初登記時,是否要求了合理回報,絕大多數舉辦人還是靠學校賺了不少錢,王紅順說,這是不爭的事實,“否則近幾年怎麽那麽多資本流入?就是因為有利可圖”。

王紅順接觸了大量的縣域、鄉鎮民辦教育的舉辦人,他們有的“學校的賬目和個人的賬目根本不分,如果校長要從學校拿幾十萬給自己兒子買輛車,誰能夠說什麽呢?”

即使是管理規範,賬目明晰的大型民辦教育集團,也有一些可以靈活操作的獲利渠道。例如,可以通過借款給學校的方式,每年從學校的結余中獲取高利息的回報,或者通過項目合作的方式,以開發項目的名義將利潤從學校中抽出,還可以通過校服、食堂後勤賺回利潤。

民辦教育投資者陳景亮和他的江蘇宿遷老鄉們,從2002年開始在安徽、山東、河南、河北等地辦學,從最初的一兩所學校逐漸滾雪球到今天的一百二十多所,“去年一年同時開學的就有15所學校,如果不是因為民促法修改,明年這個數字還要擴大”。

“一個學校的投入成本少說也要1到2個億,但是收回成本差不多需要十年時間,十年之後才可能出現利潤分紅。”陳景亮說,他和他的老鄉們在2002年前後辦的那批學校在前幾年,漸漸進入了穩定回報期,正是看到了這批學校的成功,不斷地有老鄉把錢給他們入股辦學校。

這股投資民辦教育的熱潮,在2012年前後達到了高潮,“兩輪經濟危機我們都沒有受影響,現在房地產又不太景氣,所以都願意把錢投進來做教育。”陳景亮目前參與了9個學校的投資,另外還新簽約了2個項目,等待明年上馬。

這股投資熱中,民辦教育的體量在過去12年內呈倍數增長。《2015年全國教育事業發展統計公報》顯示,截至2015年底,全國共有民辦學校16.27萬所,在校生達4570.42萬人。在民辦教育促進法實施前的2002年,全國各級各類民辦學校僅僅6.13萬所,在校生僅1147.95萬人。學校數量增長了2倍多,而學生規模增長了近4倍。

但實際上,這筆錢賺得並不容易,“地方對民辦教育的歧視還是很明顯的,我們要比公辦學校努力很多倍才能生存”。

這正是民辦教育的尷尬所在,一方面民辦教育由於法律上存在模糊地帶,而擁有了獲利的灰色空間,另一方面也因此導致他們的產權關系剪不斷理還亂,民辦非企業法人身份也是“非驢非馬”,同時該享受的稅費優惠遲遲無法落地,教師保障水平也遠遠低於公辦學校。

修法一波三折

最先為民辦教育制度性變革破題的,是一份名為《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》(以下簡稱《規劃綱要》)的文件。

2010年出臺的《規劃綱要》明確提出“積極探索營利性和非營利性民辦學校分類管理”的要求。

一年後,教育部便計劃修改教育法、民辦教育促進法、高等教育法3部法律,從法律層面建立民辦教育分類管理制度。

令所有人都沒想到的是,整個過程不但比預期漫長了很多,而且是一波三折。

首先是關於分類制度如何確定的問題。在全國人大常委會初次審議的民促法修正案草案中,對於營利性學校和非營利性學校的規定並不明確。

2015年8月24日召開的人大常委會第十六次會議上,被放到一攬子教育法律“修改”籃子的民辦教育促進法修正案(草案)並沒有引起太多的註意。

當時,對分類管理制度的描述也非常模糊,只表示“允許民辦學校自主選擇辦學方式,登記為非營利性或者營利性法人,並按照其法人屬性享受相應優惠政策;非營利性民辦學校收費的管理方式由省、自治區、直轄市人民政府規定,營利性民辦學校的收費標準由學校自主決定”,並且刪除了合理回報的內容。

這份法案真正引起討論的是二審意見稿的公布。2015年12月27日的第十二屆全國人民代表大會常務委員會第十八次會議上,通過了對教育法和高等教育法的修正案,原本同在教育法律一攬子修改“籃子”內的民辦教育促進法,卻因為審議意見分歧較大,暫不提交表決。

直到全國人大常委會在官方網站公布了二審稿的草案,到此刻業內才真正了解了分類管理的內涵,“非營利性民辦學校的舉辦者不得取得辦學收益,學校的辦學結余全部用於辦學”,“營利性民辦學校的舉辦者可以取得辦學收益,學校的辦學結余依照公司法等有關法律、行政法規的規定分配”。

營利性學校和非營利性學校的概念清晰化後,整個行業的焦慮才真正開始。

對於習慣了“合理回報”的舉辦人而言,他們一方面擔心選擇營利性學校之後,可能要重新補交稅費和土地出讓金,另外也擔心稅費優惠都會隨之消失,辦學的成本將會大大增加。

此刻,行業內還是在討論能不能找尋到一個中間地帶,實行三分法“投資辦學、出資辦學、捐資辦學”。

所謂投資辦學即是對應著“營利性學校”,而“捐資辦學”對應著“非營利學校”,另外出資辦學就是介於兩者之間,即出資人保有對最初投入學校的資產的所有權,不同於營利性學校的“投資辦學”。

民辦教育協會秘書長王文源對此解釋,“舉個例子,我們投1億元辦一所學校,10年後學校資產變為10億元,即便學校是非營利性學校,但最初的1億元仍應屬於出資者,這樣有利於真正的民間資金投入教育”。

但這種想法很快便被否定。浙江大學民辦教育研究中心主任吳華認為,教育法完成修訂以後,營利性的民辦學校一定會出現。通過修訂的教育法將原第二十五條第三款修改為第二十六條第四款“以財政性經費、捐贈資產舉辦或參與舉辦的學校及其他教育機構不得設立為營利性組織”,這已經堵死了“出資辦學”的可能性。

而且投資民辦學校,在財政和稅收方面將面臨一個尷尬的境地。財政扶持是地方出錢,觀念上一定有先後順序,“這類學校因為能取得回報,一定會排在後面”。

此外,在法理上,“三分法”已經不合適,“財政部、國家稅務總局已經有了針對非營利組織的會計制度、所得稅等相應規定。如果采用三分法,出資的民辦學校或者與已有的規定有沖突,或者找不到對應的法規”。

王文源介紹,采取兩分法的優勢在於“營利性和非營利性是兩個閉環概念,過去我們國家的民辦教育,絕大多數都是投資辦學,捐贈辦學很難進入。因為產權不明確,如果我要捐給非營利學校,那產權又屬於舉辦人的,捐贈人也不好捐贈。今後,產權明確了,非營利性學校屬於社會共有的,那也能鼓勵真正的捐贈辦學”。

英美等國義務教育階段的私立學校,也基本上都是非營利的。廣東當代民辦教育管理研究院張鐵明對此解釋,兩分法看起來是符合國際慣例的,但差別在於“發達國家已經建立了完善的捐贈體系,例如捐了一萬塊給學校,那麽這筆錢將可以用來抵稅,相當於用未來財政的錢在供養這些民辦學校。而中國的民辦學校則完全靠學費收入來維持,學費高低也決定了教師的待遇。這個根本差別決定了中國特色的民辦教育發展路徑和不同格局”。

“這麽大的改動完全沒料到”

令人始料未及的是,對二審稿的意見,在三審稿意外流出之後,徹底被淹沒。

陳景亮記得看到三審稿時“整個腦海全部都空白了”,他記得大約是在10月20日,行業內突然流傳開了三審稿的內容,其中有一條規定“義務教育階段不允許辦營利性學校”,而他所辦的學校,幾乎都是初中和小學。

對於三審稿的新增內容,吳華表示,“這麽大的改動完全沒有預料到”,二審稿中原本設計的三年過渡期也沒有,而是要求舉辦者在選擇了營利性和非營利性之後,再進行產權權屬的認定和進行相應的補償和獎勵。

作為多次受邀參加教育部門和立法部門座談會的專家,吳華表示在三審稿長達8個月的起草時間內“沒有任何風聲流出來”。

為何會出現這樣的改動?可以在全國人大法律委員會副主任委員李連寧在三審時向全國人大常委會會議所作的說明中找到線索,一是,“有的常委會委員、地方和社會公眾提出,在義務教育領域,應當限制舉辦營利性民辦學校”。二是“教育部還提出,根據黨中央精神,不允許舉辦營利性民辦義務教育階段學校,建議予以明確。經研究,建議增加規定:‘不得設立實施義務教育的營利性民辦學校。’”

對於許多義務教育階段的舉辦人而言,初中和小學確實是一塊很難割舍的“大肥肉”。

在民辦教育的投資圈中,初中和小學一直是一塊很難割舍的“大肥肉”。“幼兒園規模太小,要做成連鎖才有效應,而高中又有刺刀見紅的高考,並且公辦學校優勢更明顯,高校的投資門檻又太高,義務教育階段的初中和小學,是舉辦人最喜歡涉獵的階段。”張鐵明對此分析,民辦教育在初中和小學階段優勢更明顯。

為什麽要將這塊大肥肉鎖起來?教育部副部長朱之文在召開新聞發布會時回應稱,“義務教育的屬性決定了其不適合由營利性的民辦學校來實施,否則就有可能影響義務教育政府責任的落實,影響義務教育的均衡發展,甚至會加重人民群眾的負擔”。

讓吳華比較擔心的是,未來地方政府將會面臨非常高的管理成本。

“民辦學校設立時的法律狀態非常複雜,有1997年《社會力量辦學條例》實施以前設立的,有1997年以後到2003年民辦教育促進法實施之前設立的,有2003年以後設立的。在這幾個不同的時間節點上,國家對於民辦學校終止辦學時如何處置剩余財產的規定是不一樣的。

南方周末記者在幾個民辦教育舉辦者的微信群里觀察到,目前討論得比較多的是“過去拿合理回報可能算是違規,而今後再拿合理回報就將是違法”,而過高的法律風險正是大家最為擔心的地方。

謝鼎新坦言,無論地方政府再承諾多麽優厚的辦學條件,也沒有多大意思了。

不過,也有人很高興,“把這些商人屏蔽了,留下了的都是真正具有教育情懷的人。”保定美術中學校長賀宇良覺得,資本的逐利性與教育規律本身就是不相容的,“只有真正的教育人才能辦好教育”。

更多的人擔心投入能否收回。微信群里有人在出謀劃策,對如何合理合法地轉移利潤,只能“虛開支出”,或者“給定個高工資吧”。

也有人很淡定,一個微信群的群主就很樂觀,“等政府建立好完善的監督機制,至少還有三到五年的時間”,舉辦人還有充足的時間把成本收回來。

民辦教育行業內多名投資人向南方周末記者表示,在等待地方政府配套措施的出臺。

廣州華美學校的校長陳峰對此坦言:“我們都是在等各個省市的規則細則出臺的時候,再看如何爭取更多的權益。”

(應受訪者要求,謝鼎新、陳景亮為化名)