- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

[轉載]高崖水庫:巴菲特的精髓/復盤上輪牛市 管我財

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6bdb8fda0102dy1i.html

_________________________________________________________________________

四萬座小水庫「拆彈」進行時

http://www.infzm.com/content/797684.1萬座小(Ⅱ)型病險水庫潛伏中國,權責不清,家底不明,排險困難重重。

「5年內完成新中國成立五六十年遺留的任務,人力、資金各方面都準備不足。現在水利部門普遍感覺是身心俱疲。」

警鐘早已敲響

中段村村民躲過了2012年最強颱風「海葵」,卻沒能逃過頭頂的一枚「定時炸彈」——沈家坑水庫。

2012年8月8日3時20分左右,「海葵」在浙江沿海登陸。時隔兩日,10日5時左右,浙江岱山縣的沈家坑水庫垮壩。

據新華社報導,洪水伴隨著泥石流瞬間吞噬了下游長涂鎮一帶,導致多處民房被沖毀,截至發稿日,已造成11人死亡。

在這個海島村民迅速開展互救的同時,岱山縣救援人員聞訊出動,迅速派遣救援力量,渡海奔赴災害現場。岱山官方微博也迅速發佈了死亡人員名單。

2012年8月12日,數台挖掘機、推土機正在廢墟裡作業,水庫下游的民宅幾乎被洪水蕩平,悶熱的空氣中不時能聞到一股腐敗的爛泥氣味。八百餘人的警民突擊隊僅用了兩天時間就填平了至少有五個足球場大小的廢墟。

壩頂潰口處,一台挖掘機正在鏟土除險,以防邊坡落石。洪水平息,徒留下一道至少30米寬的裂口。

出事的沈家坑水庫在當地又名後廠水庫,這是全國八萬多座小型水庫中不起眼的一座。這座小(Ⅱ)型水庫(指總庫容在10萬立方米以上、100萬立方米以下(不含))幾乎有著中國小型水庫的所有特徵,始建於1977年,總庫容較小,一直作水廠源水取水點,並被管理至今。

早在兩年前,水利部長陳雷在全國小(Ⅱ)型病險水庫除險加固規劃實施啟動視頻會議上就講到:「我國小型水庫大部分建成於上世紀50—70年代,由於先天不足、後天失修,經年累月積病成險,不僅嚴重威脅下游群眾生命財產安全,而且嚴重影響水庫效益的發揮。」

會議上陳雷已敲響警鐘:從1954年有潰壩記錄以來,全國共發生潰壩水庫3515座,幾乎都是小型水庫,其中小(Ⅱ)型水庫潰壩數量又約佔小型水庫潰壩總數的85%以上。

2010年汛期,全國就有7座小(Ⅱ)型水庫潰壩失事。其中令全國動容的是,5月份僅僅相隔兩天,江西省宜豐縣就有兩座小(Ⅱ)型垮壩。

在颱風多發的浙江沿海,防禦颱風的預警和應急工作一直是各級政府的重中之重。這次「海葵」來襲,從國家、浙江省到岱山縣,都繃緊了弦。

根據岱山縣政府網站信息,在「海葵」到來之前,縣水利部門已對全縣水庫、山塘、海塘等水利設施進行了全面檢查。全縣59座小(Ⅱ)型以上水庫和294座山塘確保「危險水庫空庫運行」,管理人員確保24小時值守。

可是,不幸的事仍難以抗拒地發生了。

4.1萬顆「定時炸彈」

時間推移到2012年5月22日,一項名為「千庫萬人」的大檢查活動在浙江全省早已鋪開,其目的是在主汛期來臨前,排除病險水庫「炸彈」。

不惟沈家坑水庫,全國散落於鄉村周圍的小(Ⅱ)型水庫多是半個世紀之前由人工挑築,幾乎清一色的土壩。「即便是土壩也不會一下子垮掉,發現了及時補救還來得及。」江西省水利規劃設計院原高工熊大衎說。

水庫的高風險狀況一直為歷屆政府所重視。國家水利部建設與管理司水庫處處長徐元明曾對媒體說,即使重視,也很難完全避免。

直到今天,全國仍有4.6萬座小型水庫存在病險問題,其中小(Ⅱ)型就有4.1萬座,其中數量最多的是湖南、江西兩省。

湖南嶽陽市水務局一名官員告訴南方週末記者,光岳陽市需要加固的小(Ⅱ)型水庫就有1030座。「許多小(Ⅱ)型水庫原來承包給私人養殖。水庫治理要抽乾水,勢必損害農民利益,農民就不干了,不讓施工隊伍進,討要說法、索取賠償。」

不少病險水庫的研究論文均提到,許多小型水庫因歷史久遠,權屬不清,導致管理混亂,連基本檔案都沒有。

江西省有一般小(Ⅱ)型水庫4321座。2012年8月14日,該省水利廳建管處副處長李良衛告訴南方週末記者,這類水庫的確權劃界的工作還在進行 中,「小(Ⅱ)型水庫目前基本沒有專門的管理單位,一般放在鄉鎮水管站或村委會,具體管理在村委會。」2011年江西省下令,每個鄉鎮必須組建水務站,三 四個工作人員,負責水庫日常管理。

熊大衎告訴南方週末記者,「水庫庫容越小,重要性越低,其抗超標準災害天氣的能力越差,出現潰壩的可能性就越大。」

正是這些等級較低的水庫在日常維護中往往遭遇尷尬。熊大衎說,他原來所在的單位並不願意承接小水庫加高、加固設計工作。「摸不清小水庫基本情況,沒有施工記錄,找不到歷史檔案,找不到知情人,更不可能去每個地方鑽探,最終下來吃力不討好。」

湖北水利水電職業技術學院工程師胡天舒發現,有的小(Ⅱ)型病險水庫整修之前因時間緊、任務重,甚至沒有現場踏勘就匆忙開工,其危害更為嚴重。

「拆彈」資金困難重重

國家正在「拆彈」。2008年,國務院批准《全國病險水庫除險加固專項規劃》後,可能是世界上最集中、最大規模的水庫維修工程真正展開。僅三年時 間,中國投入了620多億元、對7356座病險水庫(主要是大中型水庫和東部重點小型水庫)進行了除險加固,基本完成了規劃目標。

上述工程完成之後,2011年4月12日,國家再將目標鎖定在小(Ⅱ)型病險水庫。1.59萬座重點小(Ⅱ)型病險水庫要在2013年底前完成除險,其餘2.5萬座一般小(Ⅱ)型病險水庫在2015年底前全部完成。

根據國家有關安排,重點小(Ⅱ)型病險水庫單座平均投資240萬元,總投資381.38億元,全部由中央財政安排專項資金解決;一般小(Ⅱ)型項目建設資金由地方自籌解決。

而正是地方自籌的力不從心,讓不少一般小(Ⅱ)型病險水庫在除險加固進度上不容樂觀。

李良衛告訴南方週末記者:「全部由地方出資,省裡、縣裡各出一半,配套壓力很大。」有的縣小(Ⅱ)型水庫多達300座,按一座80萬元計算,縣裡共 要拿出一個多億,難度可想而知。「作為監管方,我們只能是督促對方加緊湊資金,把難完成的任務押後,等待重點項目有結餘資金了再補上。」

基層矛盾更為突出。據上述岳陽官員稱,農民索要的賠償金不在國家病險水庫加固政策範圍內,這更是難上加難,「只能反覆做工作」。

更細緻到施工車輛進村的道路,在不通路的農村,修路費用也不列入國家政策出資範圍。一些農村道路是村民自籌修建,村民擔心施工車輛壓壞道路,不讓通行。「講條件,當地農民要求承包工程,但這不可能,水利工程技術、質量要求高,有時也只能僱用他們做勞動力。」

不過,各地都在想方設法努力。李良衛說,2010年汛期江西很多水庫出現險情,當年底就籌集6億元,專門開挖溢洪道。「僅是這樣一項改進,這兩年沒有發生一例潰壩。」

南方週末記者聯繫了多個省份水利部門獲悉,防止頭頂「炸彈」爆炸的關鍵是嚴格落實巡查制度。廣西北流市水利局工管站站長徐雋說,汛期他們要求每座水庫至少安排兩人24小時巡查,確保萬無一失。

2012年7月,水利部再度重申所有小(Ⅱ)型水庫的除險工作。

「5年內完成新中國成立五六十年遺留的任務,人力、資金各方面都準備不足。」上述岳陽官員感嘆,「現在水利部門員工普遍感覺是身心俱疲。」

(應採訪對象要求,部分受訪者匿名)

水庫誘發地震隱憂

http://magazine.caixin.com/2012-10-01/100443879_all.html今年以來,中國西南地區多個大型梯級水電開發項目獲國家發改委批覆。許多民間組織和個人就此對上述大壩建設計劃提出異議,爭議的焦點從生態角度轉向更為重要的安全性考慮。

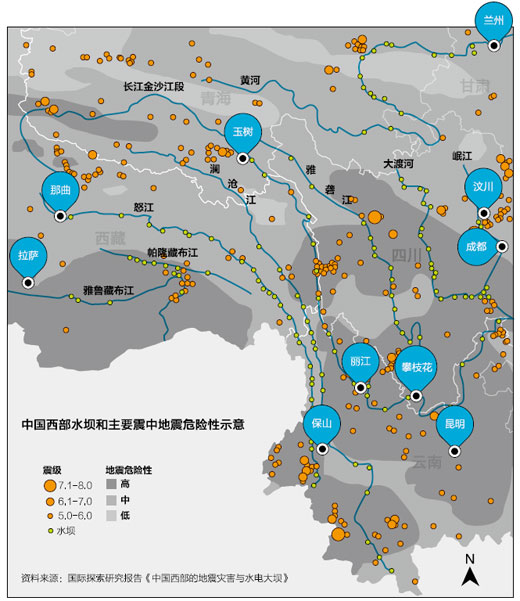

7月,加拿大非政府組織「國際探索」發佈了《中國西部地震災害與大壩》。報告稱,中國在西部地震高發區建設超過130座梯級大壩,是一項對經濟和國民有潛在災難性後果的「危險嘗試」。

報告作者約翰·傑克遜是一位從事地震和斷裂帶研究40餘年的美國地質學家。他實地走訪了中國西部河流上已建、在建以及計劃建造的130多座大壩壩址,並與地震危險區進行比較研究後指出,選址於地震危險區的大壩數量正在高速增長,公眾不得不擔憂其帶來的潛在地震風險。

上述報告很快引起學界和業界關注。8月24日,中國水利發電工程學會副秘書長張博庭撰文回應稱,地震高發區水壩的抗震安全有保障,水庫可誘發小地震釋放能量,避免大地震發生,且水電站建設有助於當地的抗震減災。

兩方觀點針鋒相對。

危險嘗試

水庫誘發的地震,簡稱為水庫地震。學界一般認為,水庫蓄水時,導致水庫水位變化並形成一定大小的勢能差,將水加載、卸載或通過孔隙、裂隙注入地 殼岩石之中,改變了岩石應力狀態、斷裂泥和斷裂面的力學性質,導致斷層由穩定狀態向失穩狀態轉換,地殼發生脆性變形,引發地震。

目前,全球已有140餘座水庫發生過水庫地震。其中,中國有至少30餘座水庫報告過水庫地震,此外還有幾例水庫地震案例存在爭議。

1962年發生在中國廣東新豐江水庫大壩左岸河源一帶的6.1級地震,被認為是世界上第一例6級以上水庫地震,也是迄今中國發生的最大震級的水庫地震。

此後五年內,贊比亞卡里巴水庫、希臘克里馬斯塔水庫和印度柯依納水庫相繼發生6級以上水庫地震。

傑克遜對中國西部的雅魯藏布江、帕隆藏布江、怒江、瀾滄江、雅礱江、大渡河、岷江及黃河上游等地的大壩選址與地震危險區進行比較研究發現: 48.2%的大壩坐落在高至極高的地震災害危險區,其餘有 50.4%在中度地震危險區,僅有 1.4%在地震災害低危區。

在原本高發的天然地震之外,由季節性水庫洩水所引起的水庫誘發地震也增加了上述地區地震風險的複雜性。

傑克遜認為,河道徑流的季節性變化和水庫的季節性出水量漲落,是水庫誘發地震的兩個前提條件,中國西部上述大壩兼具兩條件,其誘發地震的風險不容忽視。

從事水庫地震研究近30年的中國地震局地質研究所副研究員馬文濤指出,一般而言,水庫庫容越大,越容易誘發地震,地震等級可能越高,而水庫地震的餘震很可能持續多年。

這意味著,中國西部即將上馬的數十座大型、巨型大壩將可能誘發震級不低的水庫地震。

馬文濤表示,水庫地震的震級一般不高,多為微震或小震,但由於震源淺、震中接近壩區且烈度偏高,其破壞性可能超過同等級別的天然地震。

在山區,由水庫地震引發的滾石、滑坡等次生災害,很可能是致命的。

|

汶川地震誘因爭議

水庫地震真正令人憂慮的,不僅僅是其自身帶來的災害。約翰·傑克遜在接受財新記者採訪時指出,雖然大部分的水庫地震的震級都較低,但一次小規模的水庫地震可能導致一次更具有破壞力的大型地震。

這一觀點在過去四年間被國內外科學家熱議,但學界至今尚無定論。各方爭論的焦點之一,便是8.0級汶川地震與紫坪鋪水庫誘發地震的關係。

位於岷江上游的紫坪鋪水庫屬大I型水庫,西北庫尾至映秀鎮下游。2005年9月開始蓄水,水位由760米快速升高,至2005年12月5日已達到836米,此後最高水位為875米。在2008年汶川地震發生前,紫坪鋪水庫共經歷了三次蓄水、兩次放水。

2009年1月,美國《科學》雜誌發表了一篇題為《四川大地震的人為誘因》的文章,將四川大地震成因歸咎於紫坪鋪大壩的蓄水。

對此有學者認為,汶川震源深度為14公里,庫水無法滲透如此之深以誘發地震;現有的水庫地震案例最大震級僅為6.3級,水庫無法誘發8.0級地震。

張博庭則援引加拿大蒙特利爾大學工學院嵇少丞教授關於岩層與地震關係 「強岩強震,弱岩弱震,軟岩無震」 的說法稱,在水庫地震的區域內,由於高壓水體的浸潤,可能會產生強岩變弱,弱岩變軟的效果。「所以水庫蓄水之後,很可能會有助於減小該地區地震的強度。」

支持紫坪鋪水庫誘發地震導致汶川8.0級地震的一方,則拿出了論證材料。2008年12月,《地震地質》雜誌刊登的一篇來自中國地震局地質研究 所、日本產業技術綜合研究所和四川省地震局的研究論文稱,根據對紫坪鋪水庫周圍的地震活動,以及紫坪鋪水庫在蓄水過程中對附近主要斷層所產生應力的綜合分 析結果,可初步判定紫坪鋪水庫在其蓄水過程中對其地下的龍門山中央斷層和山前斷層作用明顯。

文章進一步指出,汶川 8.0級地震是否受到該作用的觸發而提前發生,是「一個不應該迴避而值得進一步研究的科學問題」。

2009年4月,四川省地震局高級工程師胡先明等人,基於紫坪鋪庫區自2004年8月至2007年12月間的262次小震震源機制的研究,認為紫坪鋪水庫此前誘發的汶川水磨地震群與此後的汶川8.0級地震的震源機制一致。

2011年3月,中國地震局地質研究所副所長徐錫偉等人撰文指出,紫坪鋪水庫地處高烈度區,在紫坪鋪水庫蓄水前即存在較為頻繁的小震或弱震活 動,可能正在進行著孕震過程。而在紫坪鋪水庫2005年蓄水之後,在一定的水壓和水滲透作用下,在距庫區十餘公里範圍內先後發生多處淺層地震群,其地震頻 次在汶川地震前不斷增加。在區域構造應力場的作用下,汶川8級地震的震源機制逐步由以逆衝斷層型為主,轉變成以走滑型為主。

馬文濤也是上述論文的作者之一。面對長久的爭論,他依舊認為紫坪鋪水庫的誘發地震最終觸發了8.0級的汶川地震,「這在時空、強度等多方面信息都是吻合的,證據比較充分。」

梯級開發冒險

除水庫誘發地震,金沙江、瀾滄江、雅礱江、薩爾溫江等流域的梯級水庫開放方案的天然地震風險也不容忽視。

中國西南地區位處全球板塊運動最活躍的喜馬拉雅地震帶上,地質構造活躍。根據約翰·傑克遜的分析,在中國西部已建、在建以及計劃建造的130座 大壩中,除兩座位於地震災害低危區,其餘均位於中高地震災害區。在大壩投入運行後的數十年時間裡,無法迴避遭遇天然地震的風險。

他向財新記者表示,在流域上幾個孤立的地區建造為數不多的大壩,可能還是一種可以理解的冒險;而在一條具有如此之高的已知地震風險的河流流域建造十餘座梯級開發大壩特別是淺層地震群發區做出如此決策,無疑是一件異常冒險的嘗試。

對此,張博庭解釋稱:「斷層是無堅不摧的,所有大壩在設計時都躲開了斷層,所以全世界目前還沒有發生過由於地震導致水庫垮壩的事情。」他認為,在摸清地震分佈情況、避開斷層的前提下,建築物只要達到一定抗震設防標準,即可保證建築安全。

在另一篇文章《民主不能代替科學》中,張博庭寫道:「我們解決水庫垮壩威脅的方式,不是不建,而是靠科學來增加它的安全可靠性。」不過,馬文濤 指出,目前被工程界廣泛使用的地震烈度區域分佈圖,乃是基於該地區歷史地震和活動斷裂情況綜合統計得出。由於地震台網精度所限,對活動斷裂的監測能力不 足,加之許多地區的歷史地震情況資料缺乏,很難達到精確評估斷裂分佈情況和天然地震風險。

約翰·傑克遜則引述了一條地質學常識:斷層帶可分割為多段,且只存在於地下,僅當斷層帶引發地震露出地表時,地質學家才可識別這些地表斷層。在中國西部活躍的地震帶上,新的斷層無疑仍在形成之中。

中國地震局地質研究所一位不願具名的專家評論道:「在梯級開發模式下,上下游水庫的庫首和庫尾都首尾相連了,如何保證所有水庫都不穿過斷層?即便大壩不穿過斷層,水庫庫區也可能穿過斷層,後者同樣可能對大壩安全造成隱患。」

約翰·傑克遜在上述報告中描述了一種最壞的後果:在梯級開發的河流上,當上游大壩遭遇災難性潰壩,位處下游的大壩將可能如多米諾骨牌般崩潰。

決策需三思

在早期,水庫等大型工程進行地震危險性評價時,主要針對天然地震對水庫工程的影響程度。直到1963年新豐江大壩地震,中國才開始研究水庫地震,地震危險性評價才逐步加入水庫誘發地震評價與監測。

2004年,中國地震局開始在烏江流域建立中國第一個從全流域考慮的、以監測多個水庫地震為主要目標的數字遙測地震台網。同年施行的《地震監測 管理條例》也明確規定壩高100米以上、庫容5億立方米以上,且可能誘發5級以上地震的水庫,應當建設專用地震監測台網。2007年,全國地震標準化技術 委員會發佈《水庫誘發地震危險性評價》,水庫地震評價才有了評價標準。

上述來自中國地震局地質研究所不願具名的專家仍表示,國內對水庫地震的研究才「剛剛起步」,現有研究主要在地震低烈度區,對中高烈度地區尚無較完整的個案研究。

「我們在低烈度區的研究成果到底對中高烈度區的水庫地震情況是否適用,現在我們也打個問號。現在高烈度區建設那麼多大壩,我們的資料有限,瞭解 的情況也不多,這對我們(研究者)也是一個挑戰。」上述專家稱。一位熟悉中國地震研究的地質學家稱,直至5·12汶川地震發生後,中國西部地區的水庫地震 才真正被學界所重視。

中國地震局地質研究所構造物理研究室副主任雷興林更在文章中指出,如果斷層的應力狀態偏離其臨界狀態,水庫可能直接觸發大震。如果水體跨越斷層破碎帶,孔隙壓的擴散將產生更加嚴重的影響。「尤其是高度100米以上的高壩,更有潛在大地震危險。」

約翰·傑克遜強調,中國西部大壩現有的安全評估都是孤立於其他大壩做出來的,目前尚未完成包含全流域大壩的區域性安全評估。在如此地震多髮帶建 設130多座大壩,無疑增加了發生比汶川地震震級更高的災難性地震的風險。中國政府需對此種風險進行有效的第三方研究,並決定是否需要對現有的梯級開發方 案做出修訂。

「如果現有的梯級開發方案付諸現實,則所有計劃建設的西部大壩將於30年後完工。在大壩的最高可達150年的使用年限裡,中國將被這種具有極高風險性的能源開發方式所帶來的地震風險所困擾。

屆時,惟一的解決方案或許就是停止使用這些大壩,而中國將為此付出巨大的經濟代價。其實,這些代價現在就可以避免。」 他說。

1975年,位於美國加州北部羽毛河上的奧羅威爾水庫發生5.7級誘發地震,並引發多場餘震。這場地震迫使擬建於其北部80公里的奧本大壩的設計方重新評估大壩的安全性,並對設計方案進行修改。最終,加州政府於1978年放棄建設奧本大壩的決定。

目前,國內水庫、大壩等水利項目的抗震安全評估工作主要由中國水利水電科學研究院下設的抗震所承擔。■

本刊記者崔箏對此文亦有貢獻

長江防總:三峽水庫減少出庫下泄流量 減輕下遊防洪壓力

三峽大壩從6月30日中午開始攔蓄,截至7月3日18時,三峽已攔蓄水量約30億立方米。按長江防總的統籌安排,三峽工程按31000立方米每秒控制下泄,最大削峰19000立方米每秒,削減洪峰40%。避免了長江上遊洪水與中下遊洪水疊加遭遇,有效減輕了長江中下遊防洪壓力

三峽水庫目前水位已達151.56米,隨著上遊來水減少,水位正在回落

截至7月6日上午8點,受連日暴雨影響,長江中下遊幹流全線超警戒水位。為減輕長江中下遊防洪壓力,長江水利委員會對三峽水庫下達調度令,從7月6日9時起,減少出庫下泄流量,從原來的31000立方米每秒,減少至25000立方米每秒。

水庫氯超標 英人搶樽裝水

1 : GS(14)@2016-03-14 01:43:46英國有水庫驗出水中氯含量過高,水務公司前日警告民眾避免使用自來水做任何事,包括飲用、煮食、洗澡和沖廁。店舖瓶裝水被搶購一空(圖)。事發水庫位於德比郡,該郡和毗鄰萊斯特郡共3,700用戶受影響。居民擔心又氣憤,因水務公司Severn Trent只警告「別飲用、別洗澡,甚至沖廁所也不要」、以免有水花濺起,其他就一問三不知,「我們不曉得份量會否高到令皮膚受損」。氯氣一般用於消毒,但如食水含過量氯氣,嚴重會傷及肝、腦、腎及心臟等。有居民說沖廁後馬桶變色,水務公司前日稱會盡快糾正情況,至昨日下午,警報仍未解除,但用戶可恢復沖廁。英國廣播公司

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20160313/19527804

【本地遊】上窰民俗館看客家風情 萬宜水庫西壩打卡

1 : GS(14)@2017-09-17 16:16:48有特色的上窰民俗文物館。

大家好,最近天氣依然熱辣辣,要行山就要選擇比較輕鬆的路線!行山愛好者Joyeewalker今次向大家推介一個特別的地方,除行山外更可增長知識,走一走上窰郊遊徑,參觀一下上窰民俗文物館,再到萬宜水庫西壩看風景!首先我們會由上窰巴士站出發,行約15分鐘就會去到上窰民俗文物館。參觀完文物館,接下來將會行一條有樹蔭又不算太辛苦的山路,沿途有少量不太急的上落斜,夏日炎炎慢慢走也是可以的。行約五公里就會去到元五墳觀景台,再往前走就會到達終點萬宜水庫西壩,全長約七公里。

以前黃氏客家人靠燒石灰為生。

該路線雖無特別景色,不過行山就是要自尋樂趣。

是次路線難度不算太高,長度亦不算長。建議大家於西貢巴士站集合,乘搭94或96R巴士,於上窰巴士站下車後便可正式出發!由起點開始很快就會去到文物館,惟文物館至西壩一段路線比較長,亦無太多景色。不過跟朋友邊走邊聊天,不知不覺就會去到終點。終點西壩的景色十分怡人,很適合大家吹吹海風聊聊天。最後要留意西壩是沒有公共交通工具可乘搭,需要電召計程車或步行至北潭涌才有巴士離開,下次郊遊,不妨試試這條路線。採訪、攝影:Joyee Walker@Facebook

有詩意的月明亭。

特別的建築物及只可遠觀而不可褻玩的小島。

2017果籽繼續認真知味。識買惜用。行以求知。好事多為。重修舊好。緊貼果籽報道,即like:http://fb.me/AS.AppleDaily

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20170910/20148012

Next Page