- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

阿里到底值多少錢?

來源: http://tech.21cbh.com/2014/9-13/3MMDA0MTVfMTMwNDQ3MA.html21世紀經濟報道 阿里到底值多少錢?或許華爾街路演的火爆情況已經說明了這一點。在筆者看來,對阿里的估值一定要立足於這樣三個點:第一,阿里是迄今為止中國最賺錢的民營企業,在市場上占據壟斷性、霸主性地位,且仍會較快增長3年左右時間;第二,阿里當前的目光已經跳出電商行業,但是,還沒有哪個生意能有電商那麽大的機會;第三,阿里有支付寶事件等硬傷,但是,從大概率上說不足以影響其估值底線。

1500億美金是其下限

先看四大核心數據:2014年Q2阿里營業收入157.1億元人民幣,同比增長46.3%,環比增長31.1%;2014年Q2歸屬普通股股東的凈利潤為123.44億元,同比增長181.6%,環比增長122.7%;2014年第二季度,阿里巴巴集團的總活躍買家數達到了2.79億,同比增加50.8%,環比增長9.4%;2014年Q2阿里的交易額數據同樣亮眼,總交易額(GMV)同比增加45.1%,達到了5010元億人民幣。

用戶量決定GMV,GMV決定營收,營收決定利潤,阿里這四大核心數據都仍然相當亮眼,這四大數據也決定了阿里的估值下限。

從用戶量來說,阿里的活躍用戶量必將逐步達到頂峰,這個頂峰很可能是中國城市家庭數量和發達農村數量之和,預計在4億以上。也就是說,阿里的潛在用戶滲透率可能超過家庭數量的80%以上,阿里在這個要素上還有40%以上的增量。

其次是GMV,由於阿里是平臺企業,其GMV的增量主要取決於淘寶、天貓兩大平臺的GMV。目前,淘寶的交易量增速已經下降到33%,但是天貓的增速仍然超過80%,二者分別計算,淘寶平臺在3年內還可以翻一番,天貓平臺則至少還可以翻兩番!綜合計算,在這個維度上看,阿里兩大主要平臺的交易額至少還可以翻1.5倍,也就是可能達到年交易額6萬億左右--這足夠大。

那麽,從營收數據以及其占社會商品零售總額的比重看,這可能嗎?預計阿里平臺今年的交易額會接近2.5萬億元人民幣,占社會商品零售總額的近10%,3年後如果其交易額達到6萬億,則有望達到社會商品零售綜合的20%,目前看來達到這個高度是完全可能的。屆時,服裝、3C、居家用品、圖書等標準化產品的網絡化進程可能已經超過50%,也可能會逼近一個成長的瓶頸,零售業的電商化、或者說實物電商的進程趨於尾聲。

最後,我們來計算一下利潤。如果阿里的用戶量、GMV和總營收能夠達到這樣一個高度,阿里2014年的利潤可能達到50億美金,三年後的利潤可能會達到100億美金。按照3年利潤增速30%的保守計算,其2014年PE給30倍,則其當前估值至少為1500億美金,這可以視為一個下限。這個估值並未考慮阿里收購的若幹其它資產,如優酷、微博、UC等股份,以及小微金融等未來發展空間。

2500億美金或為阿里巨大瓶頸

正如筆者此前多篇文章所述,2年前筆者就認為,阿里一定有機會成為全球市值第二大的互聯網企業,僅次於Google——盡管,與此同時,筆者也對支付寶事件、假貨問題、過於壓榨小廠商、阿里投資文化中國等問題持有異議、給出不少批評——但是,這並不影響阿里的行業地位。畢竟,電商這個行業太大了,阿里唯一的對手只有京東,但是到2014年Q2京東規模也不過是阿里的八分之一,且業務模式差異巨大。

但是,正因為起點過高,地位趨近於壟斷,阿里進一步增長的空間也會受到限制。

第一,中國的社會商品零售總額增速已經大幅下降,這個大池子會遇到瓶頸。3C、服裝、汽車、餐飲、居家用品是中國社會商品零售總額的絕大部分,它們無一例外都到了增長的瓶頸期:比如,汽車銷量本月已經下降到5%以下,乘用車也下降到8%左右;智能手機銷量增速下降到20%以下,占比達到90%,明年增速很可能下降到10%以下;電視機銷售甚至出現了下降,空調、洗衣機等市場正在逼近頂峰……未來3年,中國的社會商品零售總額的增長空間大約只有40%,然後可能增速會下降到個位數。

第二,阿里平臺的“榨汁機”效應也會形成瓶頸。2014年Q2,阿里平臺的貨幣化率已經達到3%左右——也就是說,小廠商也好、大廠商也好,在阿里這個虛擬商業地產上直接付給阿里的費用已經達到貨物價格的3%,但是其物流、倉儲等費用依然是剛性的,這個成本已然不低。如果考慮到付費用戶只占其平臺的一小部分,很多廠商在阿里平臺上盈利艱難,大幅提升貨幣化率有很大難度,只能靠GMV的提升來擴張。

第三,阿里雖強,跨界不易。既然社會商品零售總額是“天時”有其限,阿里貨幣化率是“人和”亦有其限。剩下的新夢想,就是尋求跨界發展了。確實,阿里也先後在菜鳥、阿里金融兩大戰役里占盡風頭,各種收購層出不窮,但是,也不得不承認——企業的DNA所限,BAT也好、GAF(GoogleAmazonFacebook)也好,鮮有跨界取得重大成功的。所以,阿里雖然跨界很多,但是,一旦遠離了電商基因成功難度也驟增十倍百倍。阿里此前的若幹跨界產品亦鮮有成功,就是成功了,其市場空間多數也不能與電商這個市場的規模相比。

所以,我們看到,阿里的成長慣性、業務模式和市場地位決定了其市場下限。如果我們認為阿里5年後的交易額能夠達到10萬億之巨(在前述6萬億基礎上再提升60%,但PE下降到15倍左右),貨幣化率保持在3%,甚至略有提升,利潤達到160億美金以上,則估值可以達到2000億-2500億美金,而其它投資業務能孵化出價值500億美金的價值,阿里的估值未來達到2500億美金-3000億美金亦非不可能。

但是,更進一步也變得極難,需要進一步打破電商基因,阿里能超級逆天嗎?(編輯盧愛芳辛苑薇) 返回21世紀網首頁>>

雅虎主營業務現在值多少?-121億美元!

來源: http://wallstreetcn.com/node/208463

阿里巴巴昨天在美股驚艷亮相,以當天收盤價計算市值超過2300億美元。其上市的一大贏家自然包括持有該司第二大股東雅虎。可是,除去持有阿里巴巴和雅虎日本上市公司股份,雅虎自身的核心業務市值居然是負值,過去兩年來縮水約120多億美元。

正所謂家家有本難念的經,下面我們就來看看雅虎的這本難堪的賬。華爾街見聞文章此前提到,阿里巴巴IPO以前雅虎持有該司22.4%的股份,計劃IPO時出售約1.217億股,所以現在雅虎持股比例降至16.3%。

目前雅虎的市值略高於400億美元,雅虎還持有日本上市的日本雅虎35%的股份,該公司市值約230億美元。所以雅虎的核心業務當前市值就應該等於:現有市值減去持有雅虎日本和阿里巴巴的股份價值。取約數計算公式如下:

400-(2300*16.3%)-(230*35%)=400-374.9-80.5=-55.4

照這麽算,雅虎的核心業務價值應該是-55.4億美元?但我們別忘了,這些年雅虎陸續拋售了一些阿里巴巴的股份,僅昨天阿里巴巴上市期間,雅虎拋售的股份就可獲得凈收入約51億美元。

《華爾街日報》的報道估算,雅虎到目前為止拋售阿里巴巴股份總共賺取約66億美元。所以,估算雅虎的核心業務實際上還要減去阿里巴巴帶來的這66億美元收入,計算公式如下:

-55.4+(-66)=-121.4

由此得出,雅虎核心業務價值是-121.4億美元。(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)

PIMCO前CEO:有多少愛可以重來

來源: http://wallstreetcn.com/node/208586

PIMCO前CEO兼練習首席投資官Mohamed El-Erian原本只想悄悄地離開。作為債王格羅斯(Bill Gross)“繼承人”的他,並沒有想到,自己的離開會在PIMCO掀起一陣狂風暴雨,但他表示當時沒有考慮繼續留在PIMCO,哪怕是兼職。

今年一月,El-Erian作出了一個備受爭議的決定——離開資產規模近2萬億美元的PIMCO。本周一,他接受路透專訪時表示:

如果知道我的離開會引發媒體的狂轟濫炸,我對很多事的做法將會完全不同。

痛失左膀右臂

如果重來,El-Erian會考慮在PIMCO兼職嗎?

“如果接受不了每小時100英里的速度,那麽50英里呢?老實說,我從來沒有考慮過這個選擇。”El-Erian如是說,將自己一貫的“拼命三郎”式的管理風格形容為“豈止於拼”。他表示,兼職工作將和自己的行事風格“不協調”。

作為世人眼中的“債券之王”格羅斯的繼承人,El-Erian的離開震驚了整個投資界,外界瘋狂揣測他與格羅斯的關系,以及他在PIMCO和後來就職的德國保險巨頭安聯的人生規劃。

他的請辭理由和其他辭職的高管一樣是陳詞濫調:花更多的時間陪陪家人。El-Erian說他意識到,當一個好爸爸比當一個好的投資者更重要。

2013年5月,El-Erian忽然意識到,自己是時候做出一些轉變了。因為那一天,年僅10歲的女兒,給了他一張清單,列出了22件那些年他錯過的、關於她的“里程碑”式的事件。

El-Erian的突然離職,令年屆70的格羅斯手足無措,最終他任命了六位副首席投資官(CIO)填補El-Erian留下的空缺。在此之前,除了格羅斯本人和El-Erian外,再無其他CIO。

此後PIMCO風雨飄搖,投資者連續數月從公司旗下全球最大的債券基Total Return Fund撤資,贖回規模超過了250億美元。個中滋味,皆由格羅斯獨自一人承受。

“多麽痛的領悟”

El-Erian離職後不久,兩位戰友多年的個人恩怨情仇被媒體大肆渲染。

華爾街見聞網站介紹過,今年2月24日,《華爾街日報》的一篇報道爆料稱,去年格羅斯與El-Erian在十幾位同事面前相互拆臺,兩人之間的矛盾至此公開化。

該報道詳細介紹了曾經的“黃金搭檔”——格羅斯和El-Erian的合夥關系,稱兩人關系越發緊張要歸咎於格羅斯“專橫的”管理風格,以及在給予其他投資經理更多權力方面的分歧。

格羅斯隨後在接受路透采訪時說,他有足夠的證據表明El-Erian為《華爾街日報》上述文章作了“傑出的貢獻”。他還聲稱El-Erian試圖“中傷”他。

然而,在本次接受路透專訪中,除了“天才”之外,El-Erian拒絕用其他任何詞談論他的“老夥計”。

從此天涯是路人?

離開了PIMCO的El-Erian,在安聯謀得了首席經濟顧問一職。他是這樣形容新工作的:

花費我50%的精力,我喜歡它。

盡管安聯在加州的辦公室距離PIMCO總部Newport Beach並不遠,然而El-Erian表示,新工作與PIMCO“並無交互”。

那是允許新領導階層湧現的正確做法,我對他們充滿敬意。

我在安聯所做的一切與他們並無聯系。

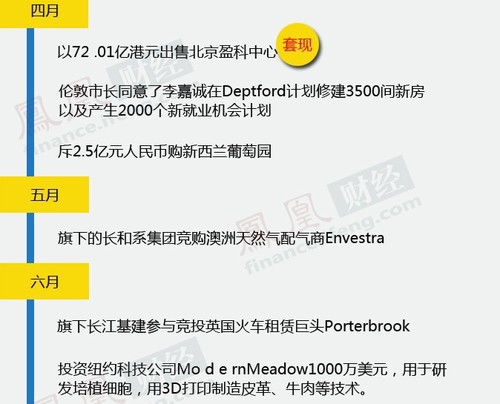

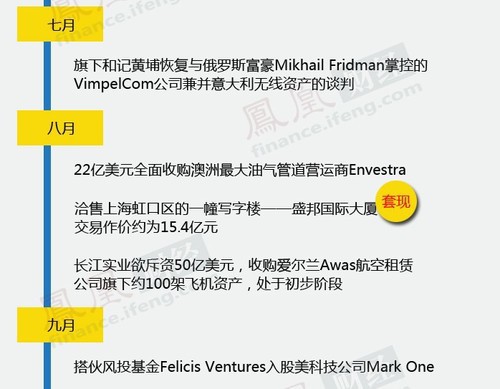

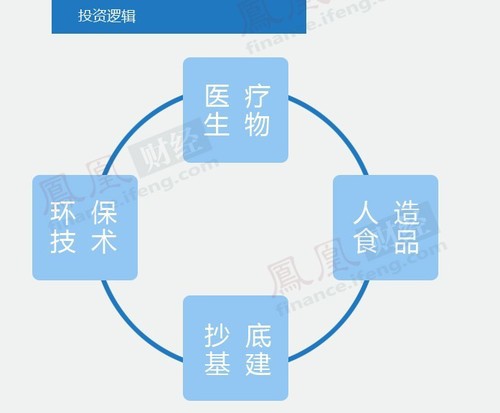

一張圖看清香港“超人”李嘉誠拋售了多少內地資產

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2014-10-02/867150.html

原標題:香港超人這一年

鏈接:http://finance.ifeng.com/business/special/picture71/

多少隻股合適 聽風__春華秋實

來源: http://blog.sina.com.cn/s/blog_713b76a10102v4uw.html多少只股合適

2014年9月29日星期一

對一般投資者來說,多少只股適合呢?這個話題大家一直爭論不休,包括本人,以前也曾說從風險控制角度和收益比例說過3-6只個股比較適合,可能也有誤導之嫌。因為持有個股的多少,這要根據各人的實際能力和對企業的理解程度而定。

一、全重一只股。如果自己的能力絕對到位,對企業知根知底,且面臨千載難逢的機會,這時候你全倉一只股票,也是沒有什麽錯的。而恰恰相反,如果這時候,你還用分散法,拿個10-20%倉位,甚至10%倉位都不到,才是真正投資不成熟的表現。這種方法是投資收益最大化的最好的方法,但面臨的唯一且是最大的風險就是遇到黑天鵝。對投資來說,一旦一次失敗就能將前全的所有成功歸零,這並不是一個好方法,所以這種方法,一般來說對99%以上人的都不適合,絕對高手例外。

二、重倉2-3只股。對於選股成功率非常高,如至少以五年為周期,選股成功率超過50%以上,且沒有100%把握的,個人的建議最好是重倉2-3只股的操作法。這種模式一方面可以防止投資一只股面臨黑天鵝的風險,也可以最大限度地提高投資收益率。這種方法對選股自成一體,投資成體系的比較成熟的投資者比較有用。對新手和不成熟的投資者,用起來風險一樣不小。

三、彼得林奇的五股戰法。對於大部分投資來說,林奇的五股法是非常實用有效的。尤其對還在股市里摸索前行的投資者或者比較中庸的投資者,這種方法相對攻守都比較均衡,是值得一試的方法。

四、20-30只分散法。這種方法非常適合機構大資金或者煙蒂投資法的投資者,用分散法分散不確定性,避免個人選股的隨意性帶來的風險。這種方法的好處就是能最大限度的避免風險,不過如果是系統性大風險,一樣不能避免的。這種方法不足之處就是收益率不會太高,以跑贏大盤為目標的話,是個不錯的選擇。當然,如果為了分散而分散,最後也會得不償失。

高盛員工年薪知多少?

來源: http://wallstreetcn.com/node/209141投行高盛恐怕是地球上最“精英”的機構之一了。著名金融作家Michael Lewis說:“‘我要進高盛’這句話幾乎就和‘我要進哈佛’一樣。”

光環之下,自然是不菲的薪酬待遇。根據商業周刊報道,高盛平均每個雇員每年工資超過50萬美元。

那麽,如果你不是高盛高管,工資有多高呢?中層或底層員工呢?美國雇主評價網站Glassdoor統計了高盛3萬2千名員工的薪酬,得出了高盛以下15類職位的平均年薪(從低到高,不完全統計):

1. 運營分析師(Operations Analyst): $50,450

2. 分析師(Analyst): $63,459

3. 金融分析師(Financial Analyst): $68,794

4. 技術分析師(Technology Analyst): $75,429

5. 投行分析師(Investment Banking Analyst): $78,957

6. 副經理(Associate): $103,194

7. 高級商業分析師(Senior Business Analyst): $105,958

8. 交易副經理(Trading Associate): $108,796

9. 高級分析開發員(Senior Analyst Developer): $113,349

10. 團隊經理(Team Manager): $118,367

11. 銷售副經理(Sales Associate): $124,717

12. 副總裁(Vice President): $158,096

13. 中級研究副經理(Intermediate Research Associate): $172,249

14. 中級金融副經理(Intermediate Finance Associate): $178,561

15. 副總裁、中級研究副經理(Vice President, Intermediate Research Associate): $193,559

(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)

奇虎APP的MAU到底是多少? 雨楓

來源: http://xueqiu.com/7947659357/32089232奇虎Q2:2014年6月,奇虎360主要移動安全產品的智能手機用戶總數達到創紀錄的6.41億,去年同期為3.38億。

騰訊Q2:微信和WeChat的合並月活躍賬戶數達到4.38億,比上一季度增長11%,比去年同期增長57%。QQ智能終端月活躍賬戶達到5.21億,比上一季度增長6%,比去年同期增長45%。

微博Q2:截至2014年6月30日的月活躍用戶數(MAU)為1.565億,較上年同期增長30%。2014年6月的日活躍用戶數(DAU)為6970萬,較上年同期增長32%。

以上內容節選自三家的Q2財報。我們知道奇虎的APP只在安卓上有,而後兩者都是通吃安卓和iOS的。國內安卓和iOS的占比我手頭沒有精確數據,暫時按8:2來估算,如果奇虎的6.41億是安卓平臺上的MAU,那就意味著在安卓平臺上:

奇虎的APP月活躍用戶數至少是微信的183%,是微博的5倍。

排除掉統計錯誤或者數據造假的可能性(這麽大的幾家公司,出現這種事的概率很小),可以知道奇虎對其移動端用戶規模的統計口徑和其他公司、包括自己公司旗下其他業務的統計口徑是不同的。這肯定不是MAU,更像是個歷史累計數據,那麽這到底是累計激活設備數?還是每個單獨APP的激活次數加總?又或者是一個月之內旗下所有APP的累計月活?暫時還沒有明確的答案。

海外埃博拉概念股知多少? 財說

來源: http://xueqiu.com/9041141730/32202906

導語:隨著美國出現了第二例埃博拉病毒感染者,埃博拉概念股在A股市場上可謂備受關註,不過您知道嗎?美股中埃博拉概念股最高月漲幅已超300%!

$ALPHA PRO TECH LTD(APT)$ $雷克蘭醫療工業(LAKE)$ $Tekmira Pharmaceuticals Corp(TKMR)$ $雷諾美國(RAI)$ $CHIMERIX INC(CMRX)$ $Biocryst醫藥(BCRX)$ $Newlink(NLNK)$ $葛蘭素史克(GSK)$ $四環醫藥(00460)$

昨天一早美得克薩斯州一名女護士被確認感染埃博拉病毒(這是首例美國本土傳染導致的第一個埃博拉感染病例,可以說意義非比尋常)受此消息影響A股市場上魯抗醫藥開盤後迅速漲停,萊茵生物、聯環藥業、振東制藥等埃博拉概念股也都表現搶眼。那麽美股和港股市場上會有哪些投資機會呢?且聽財說為您慢慢分析!

到底何為埃博拉?

首先我們先來認識下這種形似如意的病毒——埃博拉病毒,這種烈性病毒可導致人類和靈長類動物發生埃博拉出血熱(簡稱EBHF),埃博拉出血熱可以說是當今世界上最致命的病毒性出血熱,生物安全等級為4級(艾滋病為3級,SARS為3級,級數越大防護越嚴格)。病毒潛伏期可達2至21天,但通常只有5天至10天。其癥狀表現為七竅出血,想想都覺得可怕!

埃博拉疫情發展狀況如何?

埃博拉之前叫伊波拉病毒,這一病毒也不是現在才存在,早在1976年就曾在剛果埃博拉河沿岸的55個村莊肆虐(其名稱也來源於此)。之後先後在剛果、烏幹達、加蓬等非洲邊遠地區發生過幾次,中間甚至還銷聲匿跡了15年。下表簡要的列出了過去幾十年埃博拉疫情發生情況,我們可以看到該種病毒發病率極高,基本在60%-70%左右,最高甚至達到90%!

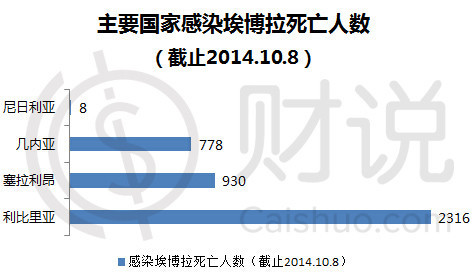

不多這次始發於2014年2月開始的西非埃博拉疫情程度遠超歷次,截至10月8日,七個國家共報告8,399例埃博拉感染病例,死亡人數上升到4,033人。其中利比里亞死亡人數2,316人,塞拉利昂930人,幾內亞778人,尼日利亞8人。這還不是最重要的,最讓人恐懼的是美國已有1人死亡,西班牙和塞內加爾也各有1例感染病例。可以說這次西非暴發的埃博拉疫情很可能成為全球性危機,令人聞之色變的埃博拉病毒近來大有“走出非洲”的態勢,對於金融市場造成的威脅已“不能再被忽視”了。

兩家防具公司惹人羨,萬綠叢中一點紅

1.護具廠商雷克蘭醫療工業(Lake):月漲幅高達323.36%

該公司近一月股價表現

公司成立於1982年在全球擁有1300多名員工,是世界上最大的工業防護服生產商,其分布全球的工廠每周可以生產60多萬件成衣。其產品適用於以下作業中的工作人員:石油化工,醫療保健,汽車,玻璃制品,水泥制造以及其他危險物質必須得到控制的領域。

Lakeland公司研制的ChemMax1防護服已經成為醫護人員抗埃的首選。上個月美國國務院的訂單規模就達到160000套。該防護服單價為1200美元。

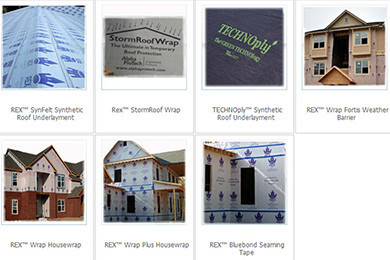

財務業績方面,2014年上半年(截止至2014年7月31日)營業收入為4811.8萬美元,去年同期為4637.6萬美元,同比增長僅3.75%;凈利潤為 -38.6萬美元,去年同期為332.7萬美元。公司生產的部分產品如下圖

從收入構成可以看到公司來自美國本土的收入僅50.2%,另一半收入來自於中國、巴西、墨西哥等國家!

2014年上半年營收構成圖

2.防護服制造商ALPHA PRO(AMEX:APT):月漲幅達282.13%

該公司近一月股價表現

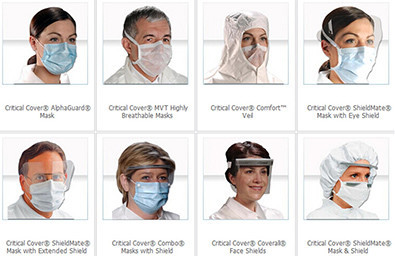

公司專門生產防護口罩和其他防護產品,且Alpha公司在防護面具上的獨家產品N95具有自帶的過濾通風功能。

財務業績方面,2014年上半年(截止至2014年6月30日)公司營業收入2220.8萬美元,去年同期為2060.6萬美元,同比增長7.77%;凈利潤為169.7萬美元,去年同期為74.2萬美元,同比增長137.55%。2014年上半年毛利率為36.6%。

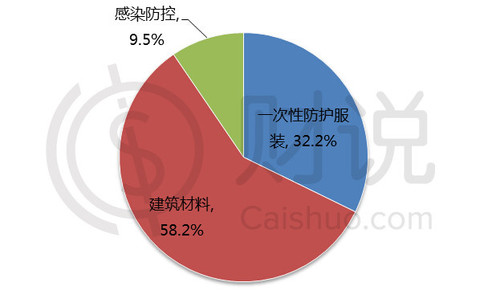

財說仔細研究發現其面臨的市場遠不止疫情防護,還有生產制造、生物醫藥、動物實驗研究、高科技電子制造、醫藥和牙科診所、建築供應商、屋頂防護等。下圖詳細的展示了2014年上半年公司收入構成,建築材料在營收中占比較大,防護服及感染防控占比約為4成左右。

2014年上半年營業收入構成圖

公司主要銷售的產品如下:

(1)建築材料主要包括隔熱層、合成屋頂材料等其他建築物料

(2)一次性防護服裝主要包括鞋套、一次性無紡布圓帽帽子、隔離衣等

(3)感染防控主要包括面具和眼罩等。

已獲批抗埃博拉醫藥公司

雖然早在數十年前就暴發過埃博拉疫情,但這次面對日益擴大的疫情卻沒有已被驗證有效的藥物,很大原因是因為埃博拉病毒疫情以前多發生在非洲的邊遠地區,並曾被偏激的認為這是專屬於衛生條件惡劣、經濟發展程度低下的非洲的“窮人瘟疫”,不會傳播到非洲以外的地區。因此美國等發達國家的大藥廠缺乏研發相關預防和治療藥物的商業動機。唯一慶幸的是有幾家小的醫藥公司一直在堅持不懈的研究,不過全都處於試驗階段。為了應對此次疫情,美國食品和藥物管理局緊急批準通過了三種可用於埃博拉病毒患者或疑似病例的實驗性藥物:Brincidofovir、ZMapp和TKM—Ebola。

1.加拿大制藥商Tekmira公司(NASDAQ:TKMR)

2014年7月該公司TKM-Ebola成為首款被美國食品與藥品監督管理局(FDA)批準的埃博拉病毒治療藥物。該藥物經動物試驗表明,可以殺滅靈長類動物身上的埃博拉病毒。這種藥物的原理是,用微小RNA分子束縛埃博拉病毒,並將其作為毀滅目標。現在,tkm-ebola已進入臨床一期試驗。隨著埃博拉病毒的快速傳播,將帶來非常大的市場,一旦該藥被廣泛推廣,該公司的業績將大幅提高,這也是刺激投資者的最大動能。2014年8月,亞特蘭大的一名患者用藥後,得到治愈。

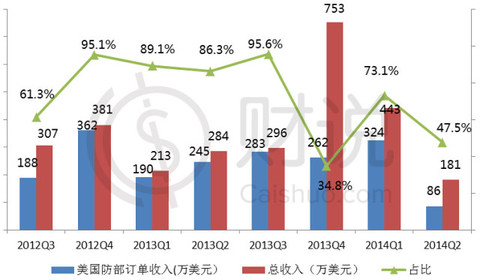

據SEC文件顯示公司與美國防部的訂單始於2010年7月,主要用來研制TKM-Ebola疫苗。每季度來自美國防部訂單的收入如下圖所示。從下圖可以看到美國防部訂單在公司營業收入中占比較高,最高時達到95.6%,近兩個季度占比較低,主要是由於在2014年一季度公司和美著名農業公司孟山都簽署了為期4年的合作協議!有機構投資者預計到2017年該公司來自抗埃博拉病毒藥物的年收入將達到1億美元,屆時該公司將可以實現盈利。

2.大救星ZMapp的大量生產有賴於美雷諾煙草公司(NYSE:RAI)

ZMapp被看作是治療埃博拉最好的藥物,亞特蘭大的兩名患者在服用ZMapp之後,治愈效果驚人。不過出人意料的是該藥物是由一家僅9人的美國小公司馬普生物制藥公司生產的,該公司成立11年來,只有一個資金來源那就是美國政府:該公司先後獲得約4000萬美元的資助;今年9月美國衛生部又與該公司達成一項總價2490萬美元為期18個月的合同,以支持埃博拉病毒藥物的研制與測試。

目前由該公司研發的試驗性藥物zmapp還在試驗階段,此前對猴子的試驗達到100%的有效結果,在對人的試驗性治療也達到了71%的療效(目前有7名患者使用了zmapp,其中2人死亡)。但美國疾病控制和預防中心(CDC)宣布,其為數不多的可用劑量在8月份被用於7個病人,包括4名在西非受感染的西方醫務工作者,目前處於斷貨狀態。

可以說zmapp唯一的不足是由三種單克隆抗體混合制成,批量生產的速度較慢,且藥物能夠以多快速度投入大規模生產取決於美國雷諾煙草公司。因為雷諾煙草公司在肯塔基州擁有將“ZMapp”所需原料從煙草中提取出來的設施。生產“ZMapp”需要讓煙草感染經過改造後的抗體,然後讓煙草生長大約一周後,才能生產出足夠的原料。接下來還要對原料進行純化,整個過程極為緩慢,即使少量生產也需要2~3個月時間。

3.生物制藥公司Chimerix(NASDAQ:CMRX)

美國食品藥物管理局還批準了使用brincidofovir治療埃博拉病患。這種藥由北卡羅來納州的生物制藥公司Chimerix研制,並已接受了疾病預防控制中心和美國國家衛生研究院的測試。Brincidofovir

在試管實驗中顯示出了對埃博拉病毒的顯著療效,還沒有在動物身上進行實驗,也未有人體臨床試驗。Chimerix公司表示已收到了美國食藥監局特殊許可,目前允許在未有任何臨床實驗的情況下提供藥物給埃博拉病人,而是否使用此藥的決定權在於病人的醫生。

其他正在研制的藥物及疫苗公司

1.Biocryst醫藥(NASDAQ:BCRX)

該公司擁有廣譜性藥物BCX4430,用來治療包括埃博拉在內的多種病毒。該藥物被證實能夠防止馬爾堡病毒致死——這是與埃博拉非常相似的病毒,其致命癥狀也與埃博拉相同。去年9月,美國國立過敏和傳染病研究所(NIAID)與 BioCryst 制藥公司簽訂了 2200 萬美元的合同用於埃博拉藥物的研發工作,在此基礎上,今年又增加了 240 萬美元。如果所有的支持資金到位,整個協議的資金規模預計達2630萬美元。

2014年上半年該公司營業收入為492.4萬美元,其中來自美國衛生與人類服務部的訂單收入高達238.6萬美元。

2.紐琳基因公司(NewLink Genetics) (NASDAQ:NLNK)

該公司被加拿大政府授權生產埃博拉疫苗rVSV-EBOV,該疫苗由加拿大國家微生物實驗室研發,且作為兩種候選疫苗之一預計將很快通過審批流程。這種疫苗采用了有缺陷的、能夠感染家畜的水泡性口炎病毒,並將病毒其中一種基因用埃博拉病毒的基因替換。不過該公司之前從來沒有生產過疫苗,也沒有生產疫苗的設備,是否有能力大量生產VSV-EBOV疫苗主要依賴於美國政府的援助。

3.葛蘭素史克(NYSE:GSK)

cAd3-ZEBOV疫苗是由英國制藥業巨頭葛蘭素史克公司以及美國國家過敏癥和傳染病研究所聯合開發,該疫苗將埃博拉病毒的基因註入到黑猩猩身上取得的腺病毒載體中,是兩種候選疫苗之一預計將很快通過審批流程。目前正在非洲、歐洲和北美進行一系列的1期臨床試驗

4.四環醫藥(HK:00460)

今年10月8日公司已向中國軍事醫學科學院支付1000萬元人民幣技術轉讓和藥物開發費,並將與軍科院合作開發後者研制的抗埃博拉病毒藥物jk-05。該藥物能選擇性地抑制埃博拉病毒的RNA聚合酶,從而達到抑制病毒複制的目的,對治療埃博拉也有療效,但是目前仍僅限於緊急情況下使用。

公司擬將jk-05開發為一種廣譜抗病毒藥物,除了抗埃博拉病毒外,還能對付流感、黃熱病和其它病毒。該藥具有“巨大”市場潛力,尤其是在中國抗擊流感傳播方面。

鑒於中國正急於成為率先研制出埃博拉治療藥物的國家之一,從而鞏固其與可能受疫情影響的非洲國家之間的關系。不過僅僅讓藥物進入臨床試驗和通過註冊——即便得到中國藥監局的快速通道處理,即便該藥只求獲得中國本土的批準——通常也需要至少五年。

結語

下表列出了港股和美股市場上主要埃博拉概念股近期資本市場表現,兩家防護服和護具公司表現搶眼,月漲幅甚至超300%。 不過可以看到相較於A股市場上對相關醫藥股的炒作,海外的埃博拉醫藥公司股價漲幅不大,投資者可適當關註!

海外主要埃博拉概念股一覽表

註:1.截止2014年10月14日16:00

2.四環醫藥的股價和市值單位為港元

風險提示

疫情一般具備暴發兇猛,但時間較短的特點,埃博拉也不例外,這就為炒作埃博拉概念股的投資者敲響了警鐘,研制中的新藥離成功上市還有很長的路要走,即使成功,埃博拉藥物也難有穩定持久的市場需求,投資者應多加謹慎。

財說其他個股深度剖析文章:

好聲音中的好生意,您看好嗎?

http://xueqiu.com/9041141730/32122110

【新股秀場】Zoosk,用大數據幫你找對象

http://xueqiu.com/9041141730/32025315

世界上最大的P2P公司要IPO了,您了解嗎?

http://xueqiu.com/9041141730/31824967

財說個股深度剖析——阿里上市了,“大負豪”雅虎該怎麽辦?

http://xueqiu.com/9041141730/31797124

財說個股深度剖析——告訴您神州租車怎麽"神"!

http://xueqiu.com/9041141730/31467443

財說個股深度剖析——阿里帝國怎麽掙錢,你知道嗎?

http://xueqiu.com/9041141730/31266483

財說個股深度剖析——阿里二季度財報360度全解析

http://xueqiu.com/9041141730/31154569

財說個股深度剖析——汽車之家月漲幅超60%的背後邏輯

http://xueqiu.com/9041141730/31101547

財說君個股深度剖析——聚美優品

http://xueqiu.com/9041141730/30675091

財說君個股深度剖析——美國版的“大眾點評”Yelp

http://xueqiu.com/9041141730/30674917

財說君個股深度剖析——搜房網,Sou Fun So Good

http://xueqiu.com/9041141730/30792627

財說君個股深度剖析——單月暴漲63%的康迪車業

http://xueqiu.com/9041141730/30672931

財說君個股深度剖析——天鴿互動(既從優又從良的言情勵誌劇)

http://xueqiu.com/9041141730/30672764

財說君個股深度剖析——博納的春天不是胡生一夢

http://xueqiu.com/9041141730/30630671

財說主題投資系列文章:

財說主題投資系列——中國好公司那里買?

http://xueqiu.com/9041141730/31930378

【滬港通專題】財說主題投資之——前十大AH溢價股

http://xueqiu.com/9041141730/31891958

財說主題投資系列——大數據中悄然崛起的新星,您知道嗎?

http://xueqiu.com/9041141730/31635721

分布式光伏逐步成熟將利好哪些公司?

http://xueqiu.com/9041141730/31439179

哪些國外公司將隨iphone6得道升天?

http://xueqiu.com/9041141730/31308989

財說主題投資之可穿戴設備技術——讓世界聰明起來

http://xueqiu.com/9041141730/30981404

那些歷久彌新的美成長股

http://xueqiu.com/9041141730/30807840

財說主題投資之中國電商B2C——寫在阿里即將上市前

http://xueqiu.com/9041141730/30674766

【滬港通專題】滬港通來臨前,不可不知的六大澳門博彩股

http://xueqiu.com/9041141730/31130504

最富的10%人口控制了全國多少財富?

來源: http://wallstreetcn.com/node/209438瑞信最新發布的全球財富報告非常有趣。其中一項數據是各個國家最富有的10%人口控制了這個國家多少財富。

下圖顯示了全球各個國家最富的10%人口控制財富比例的密集度:

可以看到,俄羅斯最富的10%人口控制了該國84.8%的財富。而只有兩個國家的最富10%人口控制的財富占全國財富一半不到:比利時為47.2%,日本48.5%。

財富不平等的情況在過去十幾年里如何變化也令人深思。下圖反映了各國最富的10%人口占全國財富的比例在2000年和2014年之間的變化。藍色越深說明上述比例降低得越多,紅色越深說明上述比例上升得越多。

顯而易見,本世紀以來,最富的10%人口擁有的全國財富比例變化劇烈,其中上升幅度最大的是埃及和中國。事實上,中國最富的10%人口掌握了全國64%的財富,而這一比例在2000年至2014年大增15.4%。而加拿大、沙特阿拉伯和波蘭則有所下降。秘魯、美國和澳大利亞在這一時期的富人財富比例則幾乎沒有變化。

以下為每個國家最富的10%人口占全國財富比例的具體數據,以及這一比例在2000至2014年之間的變化幅度:

(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)

創業企業盈利前需要耗費多少資金?

來源: http://news.iheima.com/html/2014/1017/146890.html本文來源:TOMASZ TUNGUZ,譯文首發創之

作者簡介:知名風投紅點創投 (Redpoint Ventures) 創始人之一Tomasz Tunguz,對消費者互聯網、網絡營銷、數字媒體和軟件投資方面的全能型專家。在加入紅點創投前,曾任谷歌社交媒體商業化團隊的產品經理。

Benchmark 風投公司高級合夥人 Bill Gurley 和 Union Square 風投公司創始人 Fred Wilson 曾提到:資金消耗率是企業發展的關鍵所在。資金消耗率,也就是一家創業公司在贏利前消耗創業資金的比率。那麽,創立一家公司需要耗費多少資金?怎樣的一個資金消耗率對一個公司來說是具有風險的呢?

首先,使用經驗法則來評估一些仍處於投資階段的公司的資金消耗率。我將員工數乘以大概 1 萬美元來計算員工的薪資。但是舉個例子,舊金山的的薪資遠遠高於其他地區。所以由於每個地方的薪資水平不同,通過計算員工薪資來計算資金消耗,這個方法並不適合進行這類問題的分析。通過對 60 組消費品公司和軟件服務公司的研究,典型上市公司的收益模式更能說明資金消耗問題。

以下條形圖顯示了消費品公司和軟件服務公司每年的月平均資金消耗量:

從圖中數據我們可以得出以下結論:

消費品公司在初成立的前五年所投入的資金多於軟件服務公司。隨著公司規模的擴大,企業開始自己策劃收益模式,後五年公司的資金消耗量逐漸減少,第十年公司開始盈利。從圖中我們也能清楚的看到,消費品公司每年的月平均資金消耗量沒有超過一百萬美元。

軟件服務公司在第二年和第三年的資金消耗量基本上與消費品公司持平。月平均資金消耗量約為1萬美元左右。但從第四年開始,由於公司已經達到市場生產標準,開始迅速擴大銷售和市場團隊,對銷售人員和市場調查人員的培訓投入大量的資金,月平均的資金消耗量急劇增大到一百五十萬美元,收益狀況低迷。但從第八年開始,從外界籌得的資本和投資者的投資,資金消耗量再次下降到每月一百萬美元。

當然,這些平均值並不能表示具體的變化,因此我繪制了如下的箱線圖。中位值用白線標記:

現在,建立了基準測試,讓我們回到資金消耗率的風險問題上。對於每一家公司來說,我們無法判斷怎樣的資金消耗率是激進的或是保守的,但也有一些因素需要考慮:

首先,團隊和企業繼續籌集資金的能力是首要因素。這種能力一部分取決於公司團隊的工作能力、銷售定位和銷售計劃。另一個組成部分則是市場的接受能力,這是難以衡量和預測的。其次,當月資金剩余量是否能夠滿足下一步計劃的發展。最後,公司業務的單位經濟效益也起著重要的作用。如果業務的經濟效益高,就會實現公司資金增長,同時也會加大資金消耗。如果業務的經濟效益低,公司通常會減少該業務的開支。

管理團隊和董事會的主要職責是現金管理和財務規劃,了解公司業務的資金消耗率對公司發展的影響是其職責最重要的一項工作。

註:以上分析的凈收入是正對初創公司而言的,而對於一些大企業來說,FCF自由現金流可能是一個更好的資金消耗率的評估指標。

Next Page