- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

[半新股狙擊]買入中國休閒食品(1262) fatlone's investment paradise

溫馨提示: 市場氣氛欠佳, 風險管理尤其重要, 切記「注碼控制風險」和「嚴守止蝕」。

買入原因:

1) 上市估值本身已不貴, 上市後頭兩天的大跌更把招股價打個八折, 有一定安全邊際, downside已經有被discount過。估值這個數字是相對的, 市場上的股份普遍都在20倍以上, 我不說這是「折讓」, 我會說這提供了空間/借口給市場炒作。炒上15倍也不為過(以達標的業績計), 比現價有50%潛在升幅, upside相當OK。

2) http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=27137 湯 財兄扼要的資訊讓我可以一信公司在財政上並無出現問題

3) 連結當中提及的對賭協議令我對今年的純利目標增加了一些信心, 在協議下, 公司未能達到預定目標2.04624億元純利, 就要賠股份或現金補償, 而最重要的是截至今年5月31日止5個月的純利已達1.155億元, 而公司預估的純利為2.05億(相信亦即是目標純利)我相信是有機會超過的, 其實如果用7個月的時間所賺的利潤比頭5個月還要小, 那反而要注意基本面是否已轉差。我相信食品股是沒有季節性影響, 每月的生意額應相對穩定。經過簡單運算後, 頭5個月的月均純利達0.231億, 簡單乘以12得出2.772億這個數字, 遠高於2.05億的預測下跟, 別忘了這是人民幣, 相信業績公佈時匯率應還有1.1吧, 所以我的樂觀預計2011年的純利是兩者之間約2.3至2.4億RMB (又或者是過去5個月的營業額6.07億再除5乘12再乘以淨利率15%(2010年:15.87%, 2011年頭5個月:19.03%, 我認為19%是偏高), 得出約2.18億之純利。計完一大輪, 結論是今年純利目標超過2.05億的機會不低

4) 買入前(我分別在12,13日買入)以有限能力閱讀盤路 (其實我真的不太懂), 發現在2.1水平會有突如期來的買盤, 好像一穿2.1不用多久就會回上2.1, 我姑且當2.1是有個有一定防守力的價位

5) 股權集中, 賭「貨源歸邊」: 主席私人及其家族和公司管理層持股共佔64.07%, 加上策略股東中糧的6.4%, 這裡已經是70%股份不會在短期內流通, 故此我假設現在市場上交易的股權就只是這30%, 即1126m*30%=337.8m股。這4天的總交投量已超過161m, 要沽的都應該有相當部分已經沽了, 現在接貨的都應該不會是貪圖1,2毫的利潤吧?

待續…

[轉載]美國太陽能補貼何以落入華爾街腰包 fatlone's investment paradise

fatlone:

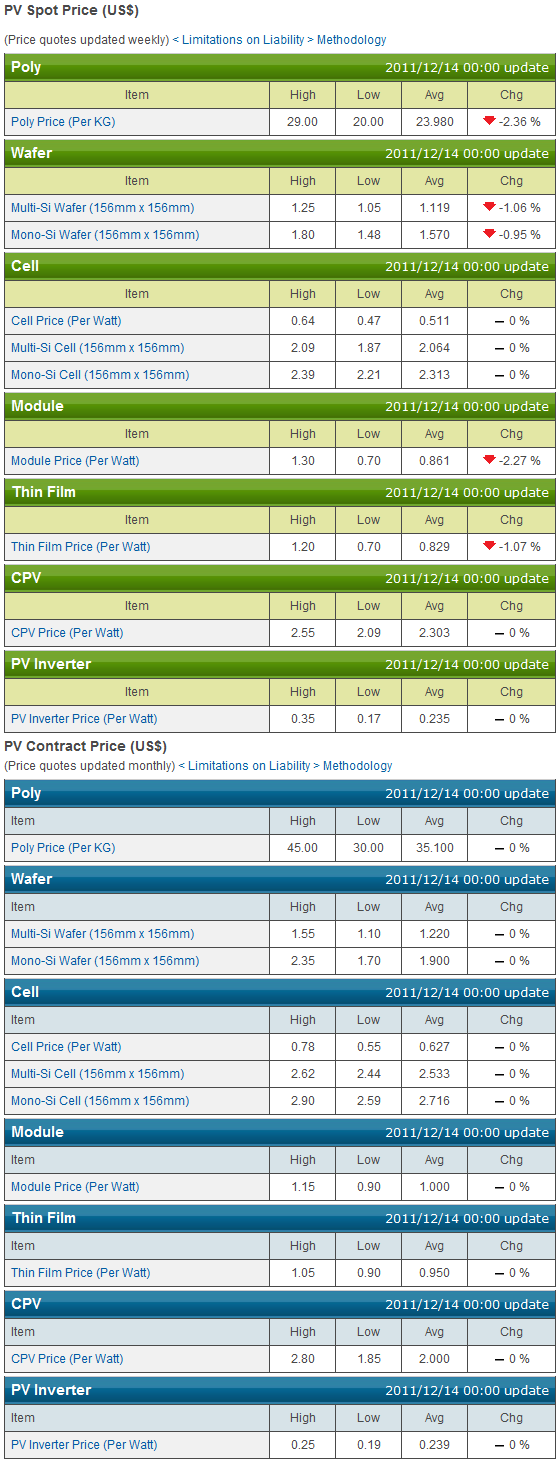

很久沒有談太陽能, 本來想藉跟大家分享從而更新自己行業動向, 但GOOGLE了一會兒, 發現都沒甚麼特別要將目光重新注視太陽能的消息, 但途中發現了這篇文章, 想跟大家分享。

老實說, 環顧現時市場有很多和太陽能股一樣股價跌得相當低殘的股票, 但前景有不少比太陽能好很多, 我只能說太陽能股現時我看不見有upside, 而沒完沒了的歐債危機加上中美太陽能貿易爭議一直令行業蒙上陰影, 所有消息都在價格上反映。每個星期都在跌, 可以有甚麼起色?

太陽能股還未到入場時…

(source: http://chinese.wsj.com/big5/20111212/opn072853.asp)

2011年 12月 12日 07:25

美國太陽能補貼何以落入華爾街腰包

在最近上映的影片《商海通牒》(Margin Call)的結尾﹐投行董事長坐在自己的高管餐廳中﹐一邊俯瞰哈德遜河上的落日﹐一邊享用牛排和價格不菲的波爾多葡萄酒﹐而影片中虛構的這家投行正是引發 抵押貸款支持證券災難的罪魁禍首。他有什麼理由不享受呢?他剛剛度過了一個忙碌的交易日﹐拋售了這家投行全部的“有毒貸款”投資組合﹐為股東避免了數十億 美元的損失。在給提前了僅僅幾小時預測到崩盤的那位絕頂聰明的分析師發獎金前﹐這位董事長想﹐趁著這一團糟的亂局可以大賺一筆。

不管市場是上升還是下跌﹐華爾街都知道怎麼才能賺到錢。《商海通牒》可能會讓“佔領華爾街”抗議者更加怒不可遏﹐但在構建抵押貸款支持債券一事上﹐ 華爾街只是為更多的不是那麼合資格的買房者獲得住房貸款提供了便利﹐而這正是克林頓(Bill Clinton)以來的歷任總統所強烈要求的。這之後﹐銀行家們所做的事也正合了股東的心意:將這些高風險貸款打包成債券﹐然後賣出去鎖定利潤﹐並將風險 丟回給聯邦政府﹐正所謂物歸原主嘛。

我並不是要爭論抵押貸款支持證券所涉及的道德問題﹐而是希望將“始料不及的後果”定律延伸升級為“用錯了地方的補貼”定律:每次華盛頓向市場提供補 貼從而對市場造成干擾時﹐華爾街都會想方設法將大部分錢裝入自己的腰包﹐而原本應該獲得補貼的人卻在由此造成的市場動盪中深受其害。

抵押貸款支持債券最近的崩盤幾乎是上世紀80年代儲貸機構崩盤的再現。當時﹐華盛頓為儲貸業提供保險﹐但沒有對高風險貸款設置限制。泡沫破裂後﹐華盛頓向華爾街支付了保險金﹐而買房者卻在地獄般的樓市中損失慘重。華爾街知道如何控制風險﹐而聯邦政府和消費者卻不知道。

想想目前30%的聯邦太陽能補貼吧。一個含有60個太陽能板的家庭太陽能系統大約能發電15千瓦﹐足夠加州一個典型高電耗家庭的使用﹐而這樣一個家 庭每年的電費為6,000美元。家庭太陽能系統約花費9萬美元﹐在實施了30%的聯邦所得稅減稅後﹐花費降到6.3萬美元。這樣算來﹐成本回收期約為10 年﹐於是這位房主在20年質保期內剩餘的10年里享受免費用電的待遇﹐這可是非常劃算的買賣。

但如果2.7萬美元的減稅額、加速折舊省下的稅錢﹐以及回收期之後的大部分高額利潤流入“對減稅有興趣的”華爾街公司的口袋﹐而不是房主的口袋﹐又會是怎樣的一種情形呢?實際上﹐眼下大部分安裝了新太陽能系統的家庭都面臨著這一問題。

華盛頓和消費者在投資方面的短視是出了名的。華盛頓的思路不出兩年一次的選舉週期。對於消費者來說﹐如果某個方案可以零首付﹐哪怕在財務上並不劃算 ﹐他們通常也會選擇這個方案。當前推銷家用太陽能融資最成功的說法是這樣的:為什麼要花很多錢呢?其實你可以免費安裝太陽能系統、馬上降低電費!多數業主 覺得這個提議很有說服力。他們忽略了一個隱秘條款:你必須把減稅和折舊留給我們﹐然後簽一份長期合同﹐從我們這裡以略低於市場的價格買電。

今天﹐多數新的家用太陽能系統都是由專門的“有限責任公司”採購的。這些公司由華爾街公司建立﹐專門採購家用太陽能系統﹐然後以類似手機套餐的合同向業主賣電。業主並不在意放棄稅收優惠﹐只要這個“免費”系統降低了自家的電費就行。

但是﹐當太陽能系統的成本全部收回、“有限責任公司”的每月利潤猛增至電費的100%之後﹐這些公司從業主那裡收取的太陽能電價仍然只是略低於市場 價格。這個時候﹐利潤真正開始進入“有限責任公司”腰包。由於“有限責任公司”面臨的風險隨著太陽能系統老化而增加﹐很多銀行在這些公司20年壽命還沒有 到的時候就把它們賣出去﹐從而卸去風險﹐把很大一部分長期利潤納入囊中。這種或許或以稱之為“太陽能支持證券”的市場正變得越來越大。華爾街懂得資金的時 間價值﹐而聯邦政府和消費者不懂。

SolarCity Corp.是美國安裝太陽能系統的最大企業之一﹐它用的就是“有限責任公司”的策略﹐目前所購的多數太陽能電池板都來自中國低價供應商英利集團 (Yingli)。因此﹐當奧巴馬總統說我們必須補貼本國太陽能產業﹐以保持對中國人的競爭力時﹐更準確的說法應該是我們補貼了華爾街﹐讓它創辦雇員更少 的企業﹐而這些企業購買並在美國安裝中國的太陽能電池板。華爾街和消費者都知道自由市場是沒有國界的﹐但華盛頓不知道。

就在上個星期﹐美國國際貿易委員會(International Trade Commission)還認定中國太陽能產業在美國“傾銷”太陽能電池板。英利等公司可能會被課以關稅。那麼我就在這裡指點迷津﹐讓你明白奧巴馬政府荒謬 的太陽能政策是怎麼回事:華盛頓為華爾街提供稅收減免﹐以資助從中國人那裡購買太陽能電池板的“有限責任公司”﹐從而“扶助”美國的太陽能產業﹔同時﹐國 際貿易委員會威脅要對這些太陽能電池板課以關稅﹐而這樣就會抬高美國業主購買太陽能的價格。簡而言之﹐華爾街賺錢﹐消費者支付更高的太陽能價格。

我們不應再反過來指責華爾街“貪婪”﹐而應該把華盛頓看作是一次又一次市場崩盤中的破壞性力量。和劣質經濟政策的全面影響比起來﹐作為“誤入歧途定律”代言人的Solyndra幾乎不值一提。

作者為賽普拉斯半導體公司(Cypress Semiconductor)創始人、總裁兼CEO。

A Framework for Investment Success 一只牛的投資日記

http://feigan.blogspot.com/2012/01/framework-for-investment-success.html

不認識Seth Klarman﹖無所謂﹐只要知道他是價值法中的猛人之一就可以了﹐是絕版書“Margin of Safety”之作者﹐是Baupost Group之渣fit人。當然﹐他也是我的老師。

他認為投資勝利之道﹐在於﹕

- 了解自己

- 了解其他人

先了解自己是股海中最卑微的參與者﹐其他人都是勤勞能幹而且是精英中的天才。要在這樣的圈子出人頭地﹐“你”的絕世武器是﹕

- 能夠長期投資的資金

- 確立你的投資哲理

- 重量級的知識

- 人脈關係

- 對價值法原則瞭如指掌

這個世界根本沒有十全十美的投資秘訣﹐證券的回報好像零和游戲﹐你的回報超越大市是因為你犯的錯誤比別人少。所以股市賺錢之路﹐在於做到賺多虧少,對多錯少,就可以達到累計財富的終極目標。所以要做到“有把握”﹐首先就要避免自犯錯誤。

這是能夠長期保留在股市的資金﹐是不怕被生活所逼而需要賣股。沒有參與高杠杆投機﹐就沒有被逼斬倉的可能。很多錯誤是自找的﹐並不是別人硬推給你﹐正所謂自做孽不可恕。

步行于濃密的森林中,船只航行於茫茫的大海上,飛機在黑夜中穿洲越洋,假如没有指南針或方向儀的引導,都會迷失方向,无法達到目的地。缺乏明确的投資哲理作为引導﹐在股市中搶進殺出,表面上是很努力,實際上是在兜圈子,最後是徒勞無功。這種投資方式,犯錯誤的機率很大。

廣泛的人脈關係﹐是為了方便了解各行業經營的特點和週期循環﹐再加上自修﹐才能建立重量級的知識。有深度的知識﹐才能協助我們分辨是非﹐減少犯錯誤的機率。

我相信價值投資法﹐所以我的投資策略雖然更新﹐但是仍然以價值作為根本。

先了解然後管理好自己﹐就已經站在不敗(不可勝)。

那麼接下來能做的是了解其他人﹐如果他們犯錯﹐我們是否能趁機而入。

所以決定勝負的是EQ﹐而不是IQ。

************

By Seth Klarman :

Two elements are vital in designing an investment approach for long-term success. First, answer the question, ''what's your edge?" In highly competitive financial markets, with thousands of very smart, hardworking participants, what will enable you to reliably outperform the field? Your toolkit is critically important: truly long-term capital; a flexible approach that enables you to move opportunistically across a broad array of markets, securities, and asset classes; deep industry knowledge; strong sourcing relationships; and a solid grounding in value investing principles.

But because investing is, in many ways, a zero-sum activity in which your returns above the market indices are derived from the mistakes, overreactions or inattention of others as much as from your own clever insights, there is a second element in designing a sound investment approach: you must consider the competitive landscape and the behavior of other market participants. As in football, you are well-advised to take advantage of what your opponents give you: if they are defending the run, passing is probably your best option, even if you have a star running back. If scores of other investors are rigidly committed to fast-growing technology stocks, your brilliant tech analyst may not be able to help you outperform. If your competitors are not paying attention to, or indeed are dumping, Greek equities or U.S. housing debt, these asset classes may be worth your attention, regardless of the currently poor fundamentals that are driving others' decisions. Where to best apply your focus and skills depends partially on where others are applying theirs.

When observing your competitors, your focus should be on their approach and process, not their results. Short-term performance envy causes many of the shortcomings that lock most investors into a perpetual cycle of underachievement. You should watch your competitors not out of jealousy, but out of respect, and focus your efforts not on replicating others' portfolios, but on looking for opportunities where they are not.

Much of the investment business is centered around asset-gathering activities. In a field dominated by a short-term, relative performance orientation, significant underperformance is disastrous for retention of assets, while mediocre performance is not. Thus, because protracted periods of underperformance can threaten one's business, most investment firms aim for assured, trend-following mediocrity while shunning the potential achievement of strong outperformance. The only way for investors to significantly outperform is to periodically stand far apart from the crowd, something few are willing or able to do.

In addition, most traditional investors are limited by a variety of constraints: narrow skill-sets, legal restrictions contained in investment prospectuses or partnership agreements, or psychological inhibitions. High-grade bond funds can only purchase investment-grade bonds; when a bond falls below BBB, they are typically forced to sell (or think that they should), regardless of price. When a mortgage security is downgraded because it will not return par to its holders, a large swath of potential purchasers will not even consider buying it, and many must purge it. When a company omits a cash dividend, some equity funds are obliged to sell that stock. And, of course, when a stock is deleted from an index, it must immediately be dumped by many. Sometimes, a drop in a stock's price is reason enough for some holders to sell. Such behavior often creates supply-demand imbalances where bargains can be found. The dimly lit comers and crevasses existing outside of mainstream mandates may contain opportunity. Given that time is often an investor's scarcest resource, filling one’s in-box with the most compelling potential opportunities that others are forced to or choose to sell (or are constrained from buying) makes great sense.

Price is perhaps the single most important criterion in sound investment decision making. Every security or asset is a "buy" at one price, a “hold” at a higher price, and a "sell" at some still higher price. Yet most investors in all asset classes love simplicity, rosy outlooks, and the prospect of smooth sailing. They prefer what is performing well to what has recently lagged, often regardless of price. They prefer full buildings and trophy properties to fixer-uppers that need to be filled, even though empty or unloved buildings may be the far more compelling, and even safer, investments. Because investors are not usually penalized for adhering to conventional practices, doing so is the less professionally risky strategy, even though it virtually guarantees against superior performance.

Finally, most investors feel compelled to be fully invested at all times – principally because evaluation of their performance is both frequent and relative. For them, it is almost as if investing were merely a game and no client's hardearned money was at risk. To require full investment all the time is to remove an important tool from investors' toolkits: the ability to wait patiently for compelling opportunities that may arise in the future. Moreover, an investor who is too worried about missing out on the upside of a potential investment may be exposing himself to substantial downside risk precisely when valuation is extended. A thoughtful investment approach focuses at least as much on risk as on return. But in the moment-by-moment frenzy of the markets, all the pressure is on generating returns, risk be damned.

What drives long-term investment success? In the Internet era, everyone has a voluminous amount of information but not everyone knows how to use it. A well-considered investment process – thoughtful, intellectually honest, team oriented, and single-mindedly focused on making good investment decisions at every turn – can make all of the difference. Investors with short time horizons are oblivious to kernels of information that may influence investment outcomes years from now. Everyone can ask questions, but not everyone can identify the right questions to ask. Everyone searches for opportunity, but most look only where the searching is straightforward even if undeniably highly competitive.

In the markets of late 2008, everything was for sale as investors were caught in a contagion of selling due to panic, margin calls, and investor redemptions. Even while modeling very conservative scenarios, many securities could have been purchased at extremely attractive prices – if one had capital with which to buy them and the stamina to hold them in the face of falling prices. By late 2010, froth had returned to the markets, as investors with short-term relative performance orientations sought to keep up with the herd. Exuberant buying had replaced frenzied selling, as investors purchased securities offering limited returns even on far rosier economic assumptions.

Most investors take comfort from calm, steadily rising markets; roiling markets can drive investor panic. But these conventional reactions are inverted. When all feels calm and prices surge, the markets may feel safe; but, in fact, they are dangerous because few investors are focusing on risk. When one feels in the pit of one's stomach the fear that accompanies plunging market prices, risk-taking becomes considerably less risky, because risk is often priced into an asset's lower market valuation. Investment success requires standing apart from the frenzy – the short-term, relative performance game played by most investors.

Investment success also requires remembering that securities prices are not blips on a Bloomberg terminal but are fractional interests in – or claims on – companies. Business fundamentals, not price quotations, convey useful information. With so many market participants fixated on short-term investment performance, successful investing requires a focus not on how one is doing, but on corporate balance sheets and income and cash flow statements.

中國休閒食品 (1262) (上集) fatlone's investment paradise

首先, 感謝博主clcheung讓 我可以看到BOCI的報告

今次想寫得詳細一些, 所以標題已升格為「個股研究」(實情只是詳細地「吹水」)

入正題…

報告的內容比我想像中多, 實在沒有精力慢慢細味, 一大堆數據越看越迷糊, 假如多看幾份此類報告, 基本上會覺得都是大同小異

我一直相信, 這些報告預測和推論都不用太上心。預測的數字是可以隨分析員調整assumption而改變, 無可否認支持這些assumption的理由是很詳盡, 不過身為專業的分析員當然具備一定程度的玩弄數字技巧。

不過, 讀過這份報告, 絕對大大加深對#1262的認知。我認為有數點值得一記。

報告中的同業對比部份, 主要以「整體經營指標接近龍頭旺旺」作為賣點, 因為果凍細份市場龍頭廣東喜之郎是私營企業, 故報告並沒將之比較, 無論如何, 公司的營運是拍得住龍頭企業是一大亮點。不過, 前題是這些財務資訊是可信, 先前湯財在#1262 IPO時的簡評提及公司用羅兵咸, 帳目應該有一定信心, 不會太離譜。

第二是報告提到公司正進行分銷渠道重組, 加大對重點客戶進行直接銷售。意即將產品直接賣給較大型的零售商, 繞過分銷商一環, 提升利潤率(因出貨價更高), 但壞處是數期更長, 週轉會變慢。若不超過行業標準, 總的來說都應是利好。至少這裡看到管理層有行動提升利潤 (值得一提的是報告說王朝酒業, 澳優乳業等企業都採用這個策略)。而更重要的是如果可以和這些強大的零售通路打好關係, 對銷售是極有幫助, 我預想毛利率可能會降低, 因要讓利給零售商, 換取大力在全國上架促銷。只要毛利率不是大跌, 銷量應可以快速增長。我總覺得只要將貨品包裝得有美感一些, 再放在大型連鎖較當眼的位置, 就會有很多人去買。至少我覺得這個想法在大陸是成立的。(我承認這個想法很單純…)

第三, 以我有限的能力解讀財務數字, 認為公司沒有甚麼明顯隱憂或者是不正當行為。中伏的機會相對不高。經中糧入股及上市集資完成後公司是淨現金狀態, 沒有巨額負債。總現金流淨額的負值不算高, 計及上市集資所得應足夠燒兩年有突。而這些食品公司, 正常營運現金流應該沒有太大波動, 如果市旺, 我相信兩年間總會在市場抽水, 這又帶來額外的現金流, 此乃後話。

其實還有不少地方值得分享, 不過實在太累, 沒有心機詳談

下一篇會寫個人對#1262的展望, 歡迎大家留言交流, 多多分享, 多謝!

中國休閒食品 (1262) (下集 part 1) fatlone's investment paradise

今次要講的是我對中國休閒食品這檔股票的展望, 以及我對此股的觀察和買入的原因, 而買入原因其實頗脫離一般博客所涉足的投資理論, 一點都不科學, 完全沒有系統, 與我一直以來長篇大論的基本面分析有分別, 我認為此部份最值得記下, 不過收視率一定低於講股票基本分析。

(其實我絕大多數的內容都是不科學, 沒有理論可言…)

先講展望

對#1262的展望, 目前為止我看不到盈利暴增的潛力(沒有4,50%以上的增長不算暴增吧?), 原因是公司本身的營運已相當好, 「由差變好」形成的turnaround動力基本上是不存在的, 而另一重要原因是一如BOCI的報告所寫, 是產能驅動型增長, 根據公司目前已公佈的計劃, 產能沒有大幅擴張, 這是個很大的限制。

暫時我想得到可以使盈利超預期的可能是1) 重組銷售渠道帶令毛利率繼續上升; 或者 2)是產品售價的升幅超過成本, 擴闊利差。第一點散戶如我沒辦法知道, 第二點都沒有可能知道, 因為平均售價我沒有來源獲取, 不用花心思去估算。

更長遠來說, 要繼續快速成長就要靠推出新產品線支持, 公司在這一點還在起步階段, 主力產品仍佔營收8成以上, 如果未來可以創造另一隻主力, 又可以多玩幾年, 不過這是太長遠的事, 暫時我在#1262的投資沒有打算看長線。如果公司可以在幾大零食類別都佔一席位, 百億市值是可以期許(編寫此文時#1262市值約2.8B), 龍頭旺旺(151.hk)市值接近一千億, 數年後升至其十分一甚至五分一都不出奇 (當然前題是旺旺的股價沒有大跌啦)

如果是「堅料」的話, 上市三年內一定見真章

回顧旺旺, 08年3月26日上市, 上市價3.00, 到今日2012年3月2日, 上市接近4年, 收市價是$7.66, 升了1.22倍, 以我個人標準來說, 這個回報只是「一般」, 雖然有很多人近4年在股市的回報都沒有此數。回顧旺旺07年至10年的四年業績, 純利增長只是1倍多一點, #1262這幾年的增長應可以高於這個水平吧, 而股價應該都可以高過1.22倍4年吧? 股本變動不大的話, 4年市值上百億都有2倍回報吧

其實拿#1262跟旺旺比較, 是有意思的。投行們給予目標價最喜歡就是以龍頭企業再加一個折讓, 此刻#1262跟旺旺的折讓是50%, 如果#1262表現理想, 甚至超預期, 那就是打7折甚至是8折, 而不是「半價出售」。這一刻#1262最有可能使其大升的原因, 就是重新估值。增長目前看不到會有驚喜, 以增長推動股價力度應該有限, 不過若投行們認為要向上重估, 那就是另一回事。假設#1262能交出一如招股時預測的2.05億純利的成績表, 以招股價2.65計算是11.9倍P/E, 現在大戶們覺得#1262應值2011FY的15倍, 那就是超過25%的升幅, 15倍P/E就是3.33, 平心而論, 若公司表現對板, 身處食品行業的#1262炒至15倍都不算天價吧(旺旺現價的估值也至少25倍以上), 最盡可以炒至20倍(大約$4.45), 如果中績勝預期的話… (我只是亂猜而已)

我現在買股票不會看得那麼長遠, 太多變數, 根本估不了, 若TA差就一定要沽, 但是心裡有個底是比較好, 因為假如真的發生了某些事件(如盈喜), 那自己心裡就有個譜大概何時要離場, 可能那個「譜」會定得不合理, 根本沒有效用, 不過我相信隨著經驗累積, 就會定得越來越準, 總之就不要被投行牽著走, 我會用自己的估值, 估錯了買錯了, 還有TA幫手, 大不了就止蝕走人

想不到會打了這麼多字, 買入原因就下回再分解吧, 請請!

fatlone’s view: 為何有這麼多博客持有數碼通(#315)? fatlone's investment paradise

先插一下中國休閒食品的隊, 我數日前只是link駁link地看過數個股票博客的網站, 發現數碼通(#315)是其中一隻出現最多在博客的持倉組合的股票

希望這篇文不會引起任何人的不滿吧…

我看到這個現象, 真的似曾相識, 在某一段時間博客們總會有一些股票同時擁有, 而印象中多數出現這個現象的時候就是該股票的高位, 之後就會下跌, 又或者很難再有大作為繼續數以倍計地向上狂衝

我沒有作過統計, 以上只是我印象中出現過, 要我舉例子我暫時只能想到中國聯塑(#2128), 你可以在我的tag cloud查看, 最多人看的應是斬掉#2128的那篇, 有興趣可以看看我出文的時間, 對比其他博客在同一時段的持倉是否都有#2128。我沒有真的去這樣做, 如果有人做了歡迎留言告知大家。請留意我那篇文是去年2月中寫的, 對比出文之時的最後收市價5.21, 仍有一段距離呢

我個人是沒有對數碼通做過任何研究, 但是, 我作為一個smartphone用家來說幾句本地電訊市場的看法, 我不是專業人士, 我的言論從來都不用太上心 (亦不會有人上心吧:-P)

現在智能手機已接近人手一部, 連家父家母也投向android的陣營中, 智能手機的穿透率已相當高。(我要強調, 我的言論只限香港, 這一點很重要) 而令到ARPU急升的原因是有大量用戶開始使用智能手機, 所以他們從收費低廉的純語音通話計劃轉移到數據服務計劃。這個轉移的速度是和智能手機的市場穿透率成反比的, 簡單點來說就是市場已開始飽和, ARPU上升的動力就自然下降。我不是說從這一刻開始就沒有任何空間增長, 只不過, 最有機會使用智能手機的人口有很大部份已經正在使用, 而當中大部份都已經上了data plan, 我暫時沒有認識一個iphone/galaxy s2 or note的用家是純粹用手機講電話。

餘下還未用智能手機的人口, 有很大部份是根本不會用, 又或者即使會用都不會用data plan, 亦即使他們會用data plan, 都會是用最低用量的計劃。我的理據是, 最少人用智能手機的人口是老年人, 其次是小孩, 這兩部份已佔百多萬人口, 如果不計算他們市場已經相當飽和。雖說香港平均每個人擁有超過1個流動電話號碼, 但我不太相信有很多人會願意「供養」2個data plan… 又不是沒有可能的… 除非tablet更加普及, 促使客戶為其平板電腦再額外買data吧… 如果可以解答這一點, ARPU的確可以再提升

以上是從收入角度去看, 如果以成本計算, 我認為下降空間不大, 科技的更新換代不會停, 支出永不能大幅下降, 不要大增就已算成功, 更重要的是…我根本不會算電信公司的帳 ![]() 所以就無謂再多講了。

所以就無謂再多講了。

香港市場太小, 很快飽和, 增長的故事很快便沒戲唱, 所以我這刻不會視#315是一隻所謂的「十年/十倍股」, 即使你能夠4元買入, 我看不到一間在香港和澳門營運的數碼通有升上40元的理由。至少兩三年內應該不會去到這個水平。

如果你說「OK, fatlone, 我只是短炒」這倒我沒有意見。

我在去年與友人談論濠賭股, 質疑賭場股的成長是否已快到極限, 因為我見澳門已迫滿大陸客, 城市的容量幾乎已到了極限, 還可以再多擠幾十%的人嗎? 結果我是看錯了, 股價真的可以繼續升。所以今回數碼通的評論我亦有可能看得很錯。

歡迎大家交流, 多謝

fatlone’s view: 保利協鑫(3800)還可以買嗎? fatlone's investment paradise

#3800可不可以下注這個問題, 用幾個事實就解答得了:

2011年上半年純利: 3550M

2011全年純利: 4275M

我沒有細閱年報, 但既然沒有報導說過#3800有巨大特殊虧損, 可以直接結論: 下半年純利大跌

把時空推前一些, 對比去年12月中至現在的價格

現在的價格開始回落到12月的淡季的水平了, 再看看去年9月尾的價格, 現在大家都應該對#3800在2012上半年的業績有個底吧? 至少2012Q1的業績都心裡有數吧

以下的估算忽略了很多細節甚至有錯誤, 所以誤差會相對的大, 但大方向我甚有把握不會錯的了:

純利數字可能被較大操控, 但營業額可信性應該較高:

2011年上半年: 15,173,551 vs 全年: 25,505,564 (單位: 千元)

(下半年營業額: 10,332,013, 環比下跌: 31.9%)

我不知道#3800的擴產計劃, 不過未來半年的環比增長應不可能超過50%, 因基數已達數GW

如果價格保持平穩, 今年上半年的營業額極限值應上升50%左右, 剛好重返2011年上半年水平, 即大約150億元左右

2011年下半年的營業額約103億, 純利約7.25億, 純利率約為7%

假設純利率一樣, 2012 1H的純利大概只有10.5億, 即使成本是會繼續下降, 純利率要超過10%是很困難, 極限值應在15-16億左右 (如果有15億, 應該會break estimate而大升), 這些數字是樂觀目標

我還未算折舊的影響, 2011年的折舊比起2010升了1倍, 擴產下去折舊支出應會繼續增加

還有巨額債務的利息支出

今年上半年的業績, 要到8至9月才有機會看, 記得的話希望我會再對比這篇與事實有多大出入

2.38的股價(2012年3月16日收市價)看起來不貴, 但估值仍有9.15倍, 如果今年上半年純利大幅倒退, 8倍都可能嫌多, 現在有很多股票都在8倍估值以下, 我就會選擇其他股票, 犯不著要冒這個險, 如果是倒退後的8倍P/E, 情況就更壞了

重申, 短炒另作別論, 但以基本面作買入理由, 請你再把數字認真計算一次, 然後對行業的趨勢發展瞭解清楚, 不要憑一些所謂的大方向就去下注, 一篇過千字的博文都不足以全面詳述一個行業的基本面, 幾個留言就更加沒有可能講得明白

雖然已有一段時間沒有跟蹤這個行業, 不過現在看到有人講太陽能都忍不住要說幾句, 很多參與者都只是一知半解, 認知不足並沒有錯, 最重要的是知道自己程度, 我自己就不會隨便就用前輩或者老師的口吻說教, 而讀者們亦不要因為該博客說話方式似是老師而照單全收, 有很多博客(包括我)水平只屬一般, 我不是要貶低其他博客, 因為強中自有強中手, 內地就有很多港股投資專家, 水準很高, 睇港股博都要北望神州

歡迎留言討論, 多謝

[個股跟進] 中集安瑞科 (3899) @ 2012 Mar 24 fatlone's investment paradise

http://fatlone.wordpress.com/2012/03/25/%E5%80%8B%E8%82%A1%E8%B7%9F%E9%80%B2-%E4%B8%AD%E9%9B%86%E5%AE%89%E7%91%9E%E7%A7%91-3899-2012-mar-24/以YTD回報計, 中集安瑞科#3899乃港股第十名, 以3月23日的收市價4.19計, YTD回報率達89.59%, 奇怪的是, 如此強股竟沒有本地博客關注?

業績出了, EPS升超過一倍, 市場隨即趁好消息出貨, 唯一解釋是估值已達階段性上限, 升幅已累積不少, 獲利也是正常, 加上市場整體出現調整, 在4元水平上沽貨不算大平賣

我看了很多資訊, 除了上面的連結, 還讀了幾份相關的報告, 一時太多資料灌進腦中, 未能完全消化並記在這裡, 姑且先記下一些對這家公司初步的觀感, 寫得很亂, 請見諒

我個人是會留意公司網頁的美觀度, 我真的會為這一點做得好的公司加分, 中集安瑞科的網頁以內地公司的水平來說算是中上, 其產品catalog的設計是「見得人」的, 我喜歡注重細節節的企業

全年純利大增, 下半年仍保持增長, 市場認為#3899的增長動力會來自能源部份, 但增長最強的是化工部份, 這個是勁破市場在去年第三四季的共識的主要因素, 今年頭2個月的大升應該是有人知道公司的業績會很強勁, 而2.3元不到的#3899亦是市場錯價, 由錯價到業績遠超預期, 當然要勁升反映。

如果今年的佳績有相當部份是來自化工裝備部份的超預期表現, 我的確有點擔心今年能否維持, 能源部份即使業績繼續以高雙位數增長, 化工部份稍有失準整體增長都會打折扣, 這部份在連結2中有提及, 預計公司不會再大幅增加化工業務的主力罐式集裝箱的產能, 而選擇開拓毛利率更高的特種罐式集裝箱, 惟目標銷售量大約在1000個左右, 三萬多美元一個 (附上2009年的相關資訊: 罐式集装箱的优点及市场前景 ) 公司是該領域的絕對龍頭, 市佔達70%, 即是化工裝備理應沒有大的增長空間, 保持與去年同一水平就已經不錯

#3899的亮點是來自能源裝備業務, 準確點說, 市場是看重其LNG相關的業務, 在很多細分項目中的市佔相當之高, 產業鏈之廣是行內首屈一指, 這一點留待下一篇詳談, 又或者可以自行在上面的連結閱讀比看我胡吹更好。 食品裝備業務暫時沒有進展, 資本支出的預算都沒有, 可以不理

財務不錯, 淨現金狀態, 經營活動現金流為正數三億幾; 應收帳in line with營業額, 手頭淨現金五億幾, 對比2011年既資本開支約5.2億, 公司完全有能力靠自己維持相等速度成長

母公司中集集團在國內名聲不錯, 而中集集團的主要股東乃中遠集團和招商局集團, 背景雄厚, 基本上依照一直以來的擴張速度是絕不差錢

[個股跟進] 中集安瑞科 (3899) @ 2012 Apr 04 fatlone's investment paradise

http://fatlone.wordpress.com/2012/04/04/%E5%80%8B%E8%82%A1%E8%B7%9F%E9%80%B2-%E4%B8%AD%E9%9B%86%E5%AE%89%E7%91%9E%E7%A7%91-3899-2012-apr-04/見#3899越來越多人關注, 出文衝一下人氣~

中集安瑞科#3899的幾個投資要點:

1)買#3899, 是買它的中國LNG(Liquefied Natural Gas, 液化天然氣)故事, 我相信這不僅僅是一個概念, 值搏的地方是美國頁岩氣令全球LNG價格下跌, LNG變成廉價而又潔淨的能源, 完全切合國家利益及方向。不像要靠補貼的新能源, 要等技術進步才有力與石化能源爭一席位, LNG的廉價是即時體現, 用多少就省多少, 利益最大化當然是加速LNG的建設, 而且少用一點煤就多一分綠色GDP, 乎合國情。燃氣股已成近來港股最強板塊, #3899份屬同門, 理應看高一線, 最近的表現是跑輸其他同門, 可能是年頭的升幅已巨, 透支了升勢吧… 話雖如此, 基於該股的市值較小, 而估值低了不少, #3899有力跑贏這些集中在下游的同業, 至少在未來兩三年是成立的

2)公司體質: 民企風暴令港股危機四伏, 身為中字頭的中集集團的子公司, 中焦安瑞科「妖度」相對降低不少。財務上整體健康, 現金流沒有問題, 應收帳正常, 沒有激進的擴張計劃令公司負債暴增。

3)估值: 4個幾的#3899, 不算廉宜又不算貴, 現階段的上升視乎市場對該股的情緒, 個人見到的TP由4.89至5.89不等, 這些數字全是在2011全年業績後REVISED向上調升, 始終累積了相當的升幅, 短期內可否抵達這些TP說不準, 景氣持續的話, 2012中報前應該可以達到。

4)潛在風險

- 雖然LNG的價格比起數年前跌了不少, 中石油等大公司對國內銷售仍需要補貼, 石油三雄的LNG投資直接影響了市場發展。不過,

依照目前的LNG接收站興建情況, 近兩三年的能見度相當高。如果LNG價格上升, 有機會令相關投資減少。清楚一點應該是相對於其他能源的價格上升,

只要天然氣仍是相對便宜, 國家都會繼續支持這種能源)

- #3899並不是LNG的PURE PLAY, 有相當大部份的利潤是來自化工裝備(罐式集裝箱), 而該部份的表現會受全球經濟影響, 景氣度波動很大, 整體盈利可見性要打折扣

- 流通量不高, 導致價差有時很闊, 未必適宜重注買入(對我來說就不是問題啦, 我的重注都只是很少的資金, 沽貨沒有難度~)

fatlone’s view: 重點出擊板塊 – 天然氣 fatlone's investment paradise

http://fatlone.wordpress.com/2012/05/08/fatlones-view-%E9%87%8D%E9%BB%9E%E5%87%BA%E6%93%8A%E6%9D%BF%E5%A1%8A-%E5%A4%A9%E7%84%B6%E6%B0%A3/原來已足足有1個月沒有更新, 雖然如此, 我的股票投資依然相當活躍

想開始鑽研技術分析, 如果有路過的網友們有好的網站、書籍或任何資訊, 請分享一下, 我會很感激你, 我要在今年填補在TA方面的空白。

入正題

今次暫不談個股, 純粹分享整個天然氣板塊的看法, 我不是行家, 純粹以直覺加觀察判斷

回顧一下近日的新聞, 南海問題日漸升溫, 就是搶資源比誰的拳頭大, 油氣資源是當中的重中之重, 搶資源就是要大力發展海洋工程(這是另一個主題板塊, 個股例子: 宏華集團 #196, 未知近日#196的升幅與此有沒有關係?)及相關海上的油氣開采配套, 相關公司國家一定會全力支持

日本關閉了最後一組核反應堆, 我第一時間想到的是, 天然氣價可能會上升。因為日本已經大量采用天然氣作為能源, 想不到日本竟然此時就全數關掉所有反應堆, 天然氣的進口量會繼續增加。考慮到天然氣價格過去數年持續下跌, 而日元又大幅上升, 所以對日本來說, 氣價只是數年前的幾分之一。如果日本從今開始選擇以天然氣作為主力能源, 南海的氣源對日本來說尤其重要。

天然氣的可采儲量因美國的頁岩氣 (shale gas) 開采技術有突破而大幅上升, 而近日的中美戰略經濟對話將開發中國頁岩氣作為首要議題(http://www.finet.hk/mainsite/newscenter /CNFINET/0/438030.html)。據知中國的頁岩氣儲量媲美美國, 但更難開采, 不過只是時間問題。這代表中國有條件大力發展天然氣。大天然氣時代好像已經降臨。

市場消息方面, 北京控股#392 突然出手入股中國燃氣#384 (http://news.cnyes.com/Content/20120505/KFKAJD5ZN57VU.shtml?c=sh_stock), 燃氣市場顯然受到市場高度關注。資金應會繼續被引入局。

全部消息均指向天然氣, 「我feel到有尐o野」

我認為天然氣是其中一個最值搏的板塊, 個人的選股配置已反映我的看法, 希望今年會有些斬獲吧!

相關個股的探討待續

Next Page