- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

一文詳解港股“在線開戶”:尚需四家機構電子認證

香港證監會“松口”,港股在線開戶破冰。深港通啟動前夕,香港證監會在跨境開戶政策上突然“松口”,改變此前開立港股賬戶必須線下認證的要求,允許互認機關出具的電子證書用作身份驗證,進行完全的非面對面開戶。

香港市場對這項調整非常積極,認為具有歷史性標誌意義,港資券商也表示這是極大的行業利好。《第一財經日報》記者采訪券商、交易所及認證機構人士獲悉,港股在線開戶方式與A股網上開戶不同,具體如何實施還需要再觀察一下,可能會涉及機構的技術升級和系統開發。

與A股網上開戶不同

內地與香港監管機關在證券市場開戶環節的身份驗證都十分謹慎。目前A股市場已經可以實現全程“非面對面”的網上開戶,港股的在線開戶則剛剛起步。

香港證監會10月24日發布《致中介人的建議通函 在開戶過程中核實客戶身份》(下稱“通函”),表示允許將電子簽署證書作為核實客戶身份的依據。

目前有些香港以外的核證機關所發出的電子簽署證書已經取得香港特區政府認可的證書互認資格,由這些證書產生的電子簽署,與書面文件上的簽名有同等法律效力。

所以,香港證監會認為,這些有香港以外的核證機關所提供的驗證服務,可以作為核實客戶身份的依據。券商在網上跟客戶建立業務關系時,也可以接受客戶使用電子簽署,來簽立客戶協議。

此前內地投資者開港股賬戶必須進行線下身份驗證,用戶需要前往券商或銀行營業部完成相關協議簽署和驗證,相關資料將發往其香港公司並與用戶確認,完成最終的開戶。

近年亦有券商推廣港股賬戶的“網上開戶”;但根據證監會要求,開戶流程均設置有線下驗證。如國京證券在用戶登記後會安排專業人士上門,用戶當面簽字並提交材料。而由騰訊戰略投資的富途證券,則要求用戶經過網上註冊、填寫資料後,攜身份證去附近的線下驗證點完成最終的賬戶開通。

“電子認證”方式則實現了全流程非面對面的可能性,不過,該方式與A股網上開戶的方式不同。北京一位熟悉業務的券商人士對《第一財經日報》表示,目前內地投資者投資A股或通過滬港通投資港股,都可以實現非面對面開戶,只要通過視頻進行身份認證即可。

“這一種網上開戶的身份認證,一個核心環節是公安機關對券商開放信息接口,可以將客戶身份證信息進行直接驗證。目前證通公司、中國結算都可以提供代理服務,對券商間接開放認證接口。”上述券商人士表示,香港券商要獲得接口服務,可能存在障礙。

四家認證機構

據香港證監會介紹,在非面對面的開戶方式中有4個具體的驗證手段,一是簽署電子認證方式,二是利用客戶臉部識別資料與身份證照片進行比對,三是利用服務提供商接連海外國民身份資料庫以核對客戶身份,四是利用海外核證機關以及其他方式來核實跨境投資客戶的身份。

目前來看,香港選擇的是第四項,而沒有選擇第三項。

上述券商人士分析稱,如果公安機關的接口通過中國結算、證通公司等代理商向香港券商開放,香港證監會允許視頻驗證、同時向中國證監會進行報備的話,那麽內地投資者以A股類似的方式,直接網上開港股賬戶也可以實現。“顯然這需要中國證監會的支持,”他表示,畢竟要在內地開展證券業務,一定要在中國證監會的監管之下。

事實上,這也是香港證監會“退而求其次”的重要考慮因素。在核實客戶身份時,證明資料需要從可靠且極具權威性的來源獲取,比如由政府管理的國民身份數據庫。但是許多司法管轄區“均基於私隱問題而不容許使用該等資料庫,而即使在容許使用該等資料庫的地區,亦需要對連接該等資料庫的服務供應商的可靠性及勝任能力作出評估”。

香港證監會所稱的電子證書“核證機關”,目前包括四家機構。2008年,內地與香港簽訂《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關系的安排〉補充協議五》,啟動粵港兩地電子簽名證書互認的試點應用。

截至目前,兩地各分別有兩家電子認證服務機構具備粵港電子簽名證書互認資質,分別是廣東省的廣東數字證書認證中心有限公司、廣東省電子商務認證有限公司,以及香港的電子核證服務有限公司、郵政署署長。

“目前只是香港證監會宣布允許以互認資質的電子證書來進行港股開戶,未來還需要兩地的相關部分進一步磨合,尤其要針對法律依據進行合法合規的審議;”據一家內地認證機構負責人介紹,兩地的法制環境和法律程序有很大不同,後續還需要充分溝通並制定細則後才能落地實施。

但該負責人也同時透露,今天向其詢問此事項的金融機構非常多,態度十分踴躍。

港股通輻射帶動

目前深港通正在有序推進,24日下午深交所宣布,聯合中國結算深圳分公司、香港聯合交易所、香港中央結算於10月29至30日組織進行全網測試。

“從時間點上來看,某種程度上也是配合深港通推出的,香港方面也希望內地資金到香港投資更加便利。”南華金融集團研究部高級策略師岑智勇對《第一財經日報》表示,香港券商也是積極推動這一改革的,因為電子開戶會方便香港機構打開海外市場,也包括中國大陸。

富途證券CEO鄔必偉此前告訴本報,香港有720萬人,有550多家持有1號牌的券商以及銀行服務,客戶已經被開發得非常充分,香港本地的券商市場空間是非常窄的。隨著內地市場的對外開放,未來在香港的內資和港資券商,都會非常重視內地的投資者,因為這里的客戶足夠多。

值得註意的是,內地投資者通過滬港通或深港通投資港股,並不需要專門開立港股賬戶。

前述北京券商人士告訴記者,通過滬港通或深港通投資港股,本質上是用A股賬戶開展港股業務,對接的是滬深交易所。只不過在投資港股的時候需要滿足兩個條件,一是50萬的資產門檻,二是符合港股投資的適當性要求。

深港通開通預期升溫,對港股市場的影響更多的是輻射帶動作用。富途證券董事長李華表示,滬港通及深港通實際上對內地投資者進行了一場全面的港股市場“投資者教育”,對港股市場的文化有了更深入的認知和認同。

24家券商獲深港通開通權限你就能開戶? NO,系誤讀

近日,一份24家券商首批獲得深港通開通權限的名單在市場流傳。《第一財經日報》記者向名單內的多家券商求證,證實該名單屬實,但投資者現在可以開通深港通賬戶系市場誤讀。

與此前市場解讀的目前可以開通深港通賬戶、甚至深港通近日將開通所不同的是,多名券商負責人向本報記者表示:“投資者現在可以開通深港通賬戶系誤讀,24家券商首獲深港通開通權限是深港通開通前的一個標準流程之一,券商權限開通有先後順序是各家提交材料全面程度不同所致,後面還有多個環節的全網測試,測試會持續到11月中下旬。”

據接近深交所的人士稱,目前深港通正在全網測試之中,近期深交所也會加大券商的審批力度,會每天對達到上述條件的機構一批批的發送同意通知。

目前可開通深港通賬戶系誤讀

根據媒體報道的文件顯示,深交所發布了《關於同意開通國信證券等會員單位深港通下港股通業務交易權限的通知》,且列示了一份名單,包括華泰證券、國泰君安證券、中金公司、招商證券、申萬宏源證券、東方證券、廣發證券、安信證券、國信證券等在內24家券商,已獲得開通深港通下港股通業務交易權限。

《第一財經日報》記者向名單內的多家券商內部人士求證,該名單及所列事項屬實,是通過交易所會員專區下發,且只發給了24家券商。但並不代表目前已可以為投資者開立深港通賬戶,具體事項還等待交易所通知。記者也向名單上的其他多家券商營業部進行電話求證,均表示雖公司是在權限開通名單內,但同樣還不能立即開通深港通賬戶,需要等待公司內明確的文件和具體要求的下發。

記者同時發現,雖然名單上所列有24家券商,但包括中信證券、方正證券、光大證券等大型券商未出現在首批名單中,這也引起了市場的關註。

名單上某券商的內部人士向本報透露,由於當前市場對首批權限下發存在不同解讀,深交所方面今日上午已對此向券商機構做出解釋:24家券商獲首批權限均是業務上已經向深交所提交正式申請材料並且材料完備,並在中國結算深圳分公司開通了港股通結算業務,同時在仿真測試中達到了深交所和中國結算的測試要求,還正式並正確的提交了交易單位權限申請 。

深交所方面還表示,未來幾天還會有幾批券商名單的公布,不在名單上的券商可以進一步完善以上幾個環節,近期會每天對達到以上條件的機構一批批的發送同意通知。

深港通進行全網測試

此外,市場對於深港通近幾日或開通的解讀或也存在誤讀。“目前每個周末我們都會進行全網測試,正在逐步推進”,上述券商負責人向記者表示。

據該券商人士發給本報記者的港股通測試安排,在10月17日至11月9日,行業已將進行全市場業務仿真測試;10月22日至23日及29日至30日,已先後將進行第一、二次全網測試。按照安排,11月5日至6日和12日至13日,第三、四次全網測試將進行。另外,在通關測試前一周六、周日進行全網測試(可選),在業務啟動日前一周六進行通關測試。

早在10月13日深交所和港交所首場路演中,港交所總裁李小加就曾表示,傾向於11月中旬後的某個周一推出深港通,周一方便風險控制。在10月17日-11月9日將進行全天候全市場仿真測試,周末時間進行全網測試。

深港通7日起已可開戶 海通國信等多家券商搶跑

深港通尚未正式宣布開通日期,多家券商卻不斷加快各項備戰工作進度、搶占先機。

11月7日起已有海通證券、國信證券、招商證券、渤海證券、華西證券等啟動賬戶開立業務,開始受理深港通下港股通業務交易權限的申請。此次深港通開通時的鮮明特點,是多家券商均支持全程在線開戶。按此前的規則要求,個人投資者需滿足50萬元資產、深港通業務知識水平測試90分等標準。

深港通交易權限審批提速

作為深港通開通前的小插曲,深交所此前的一紙權限批複通知擾動了市場和行業緊張情緒。11月3日,深交所向24家券商下發通知,同意開通其相關交易單元的深港通下港股通業務交易權限。此通知後被市場誤讀為港股通即將開通、開戶權限將按次序分批推進,一度引發市場和行業關註。

一家券商深港通業務負責人向《第一財經日報》記者透露,在上述消息發布後,未在首批名單中的多家券商業務人士在交易所溝通群中反應較為強烈,希望就權限批複的順序安排等進行明確。

“深交所此前曾向符合深港通資格的券商下發文件,讓券商勾選兩種獲取資格和權限的方式;一個是在開通前完成全部的審批和核發,一個是先開通部分券商的權限、在深港通正式開通後陸續複新的交易權限。有可能是這次問詢讓券商緊張了,以為首批權限趕不上就不能在開通時進行交易了。”該人士透露。

但行業疑慮隨後被打消,交易所正在深港通開通前加緊權限審批工作。

根據本報此前報道,深交所在4日上向券商機構做出解釋,24家券商獲首批權限均是業務上已經向深交所提交正式申請材料並且材料完備,並在中國結算深圳分公司開通了港股通結算業務,同時在仿真測試中達到了深交所和中國結算的測試要求,還正式並正確的提交了交易單位權限申請。未滿足申請條件的券商在進一步完善後,深交所每天會對達到以上條件的機構一批批的發送同意通知。

目前,深港通下港股通業務交易權限審批明顯提速。11月7日開盤前,長江證券、太平洋證券等多家券商發布公告,稱已獲得上述權限的批複。而同在該批次被批複的某券商內部人士出示的文件顯示,深交所在11月4日就審批通過了第二批券商的港股通業務權限,共涉及42家券商,包括海通證券、興業證券、銀河證券、中信證券等在列。

券商搶跑深港通開戶

深港通的開通當前已進入讀秒階段。深交所11月7日連續發布兩則通知,將聯合中登公司在11月11日收盤後實施深港通技術系統上線,11月14日起投產就緒,港股通相關數據接口啟用。同時要求擬首批開通深港通下港股通業務的參與人,在11月11日或18日下午收盤後完成自身港股通相關技術系統的上線實施,11月20日全部投產就緒。此外,深交所還下發了11月12日全網測試的通知。

盡管目前仍未公布具體的開通日期,但多家券商已迅速啟動了深港通賬戶開立的業務。

在第二批次中獲的港股通業務交易權限的海通證券,於11月7日在官方微信號上宣布稱,今日起已開始受理深港通下港股通業務交易權限的開通申請。招商證券、國信證券也均在微信公眾號上開始了該業務的宣傳。而渤海證券、華西證券等客服或內部人士也透露,目前已開始受理深港通權限申請。

按照此前的規則要求,個人投資者在開立港股通賬戶時,需滿足資金、風險測評、業務水平測試和誠信記錄的要求;包括具備50萬元以上的資產(含信用賬戶自有資產)、港股通知識測試成績90分以上等。上述券商人士表示,從規則上來看與此前滬港通並無較大差異,券商的前期籌備工作並不複雜。而作為本輪港股通開戶的鮮明特點,多家券商目前均支持全程在線的開戶流程。

另有獲得權限批複的券商向本報記者表示,目前尚未受理深港通業務權限,主要是在推進內部員工培訓和業務知識測試工作,以及在營業部層面開展深港通相關宣講和投資者教育工作;有望在本周正式開啟賬戶開立申請的受理工作。

開戶經驗

由於一些財務調配操作,所以數月前到恒生銀行開一個聯名戶口。其實止凡除了常用的匯豐銀行之外,極少用其他銀行服務的經驗,記憶中只有用過東亞銀行,主要因為按揭的關係。今次在恒生開戶經驗,讓我這個小客戶有不少體會。想與太太開一個聯名戶,約太太一起到銀行開戶,不是一時三刻可以做到。好不容易才安排到某一個週六一起到銀行辦理。

我向職員說出要求,主要希望開一個Prestige戶口,要有證券投資,也要有孖展戶口。誰知開完戶口之後,我再問有關孖展戶口的處理,銀行職員才幫我查詢一下,查過之後,他指這類證券戶口不能在該分行處理,因為該分行並沒有證券服務,除孖展戶口外,本身Prestige戶口內的投資戶口也要改天再到有證券服務的分行處理。

就此白行一趟,唯有再約太太擇日前往有證券服務的分行處理。到另一個週六再搞一次,我又提出了要求,但職員搞完之後,我竟然有兩個Prestige戶口,她說這不要緊,只要有空任何一位到任何分行處便可取消多餘的戶口,我指可否立即取消一個,她指最好超過兩個月才取消吧。

好了,由於開通證券戶口,又要孖展戶口,足足花了三個多小時去辦手續,包括回答投資風險問卷之類。最後,還是搞不成孖展戶口部份,原來職員指孖展戶口不能在週六開設,需要等到週一才能辦理。那我提議能否先簽好所需文件,讓她在週一代我們辦理,她又說不行,需要我們兩位親身在週一至週五再到銀行多一趟,因為開設孖展戶口需要有別的風險問卷要填。記得那次還以為停車場泊一小時就可以了,誰知三小時也辦不完,還要未吃早餐,那一刻實在有點不開心。

後來要再約另一天去處理,簡單開個戶口要兩口子走三趟,感覺有點無耐。過了數星期,所有戶口總算開通了,但用著恒生的服務,感覺又有點不對勁。例如不太習慣其網上介面,連買股票也只能處理三天指令等。

另外,開戶時職員提過一些開戶優惠,當時我們都沒有用心聆聽,但記得好像戶口結餘一段日子之後超過多少就會有優惠,但數個月後也沒有職員與我們跟進,我也差點忘了。

還有,以前一直有一張恒生信用卡,由於沒有網上戶口,一直都是寄月結單來的。之後在恒生開了戶口,有了網上理財,就改為接收電子月結單。但不知何解,沒有收到實體月結單的我,而這又不是我經常往來的戶口,總令我忘記還款。數月來總共忘了三次,由於我十分著重個人還款記錄,所以每次都打電話去處理,每次都成功waive掉利息與罰款,但也花不少時間與心力。因此,我決定轉回接收月結單,誰知恒生職員指一定需要我親身上分行辦理,於是我找個時間前往辦了,奇怪是轉回接收月結單的話會有$20的年費,為何以前我沒有恒生網上戶口,只有信用卡,一直接收月結單,並沒有這個費用呢?

到銀行時,我先到Prestige取票排隊,到櫃位時,職員指他這邊不能做這操作,要到「取信件」的櫃位去做,叫我自己出外面排隊。走到那櫃位時,另一位職員看似熟識「射倉」操作,太好了。當她幫我填寫表格時,問我「射倉」對手的中央結算號碼與電話,我答不來,她指這就不可能辦理,希望我去問一問,而且提醒我「射倉」對手那邊也需要填表格的。

那個週六完成不到「射倉」動作,其實我只是「射倉」到她們的母公司匯豐銀行,相信她一定知道那些資料的,只不過可能有規矩之類,一定要客戶提供吧。唯有又擇日再搞,有趣的是當辦理時,她指「射倉」有費用的,若過戶時我戶口內沒有足夠資金就不能處理,於是我問她可否現在替我檢查一下,若所指的戶口內沒有足夠資金,麻煩請在有資金的戶口過數過去。但她竟然提議我可以回家自己過戶,重申處理「射倉」前戶口要有足夠資金,否則不能完成。我當時有點錯愕,為何不可以替我做個簡單的過戶呢?

「射倉」完成,戶口內的問題都完全搞定了,可以正式取消戶口,可惜簡單的取消戶口也出現一些麻煩情況。取消戶口,當然是取消所有戶口,職員花了20分鐘處理,完成了,我臨走問一問,是否所有戶口也取消了?因申請時有一個孖展戶口,是否也一起取消了?職員再查了一陣子,回來說應該沒有問題,但孖展戶口不能在週六取消,下週一會再跟進。

星期一,有銀行職員打電話來,指取消孖展戶口需要補簽一些文件,我跟他說,能否安排到我或太太工作附近的分店,但他似乎不容易安排,好像很為難似的。最後,職員也成功安排我們可到某分行簽辦相關文件,他指約了某職員代辦,還叮囑我們不要遲到。

到別家分行補簽文件時,相約了的職員態度令我感覺不太良好,例如他沒等客人離開就自己離開了,總之,整個過程給我的感覺是這些文件不應該由他來做,這是加重了他的工作量似的。感到有點奇怪,恒生多家分行不是互相協調的嗎?

可能我只是一名小客戶,可能我是他們的新客戶,可能我用匯豐用得太久了,總之恒生開戶一役令我對銀行服務有不少體會,沒什麼事情,還是別搞轉戶口等動作,自找麻煩。

開戶就送做市股,新三板做市商成流動性“困獸”

“有的券商開新三板帳戶就送做市股份,因為價格已經成仙股了。”一家中型券商做市業務部負責人對第一財經表示。

6月1日,東吳證券、興業證券、廣州證券等做市商公布退出為三家新三板掛牌企業做市,這讓本周遭遇券商退出做市的企業增至87家。第一財經記者統計發現,幾乎各家證券公司都在收縮做市業務。

“股東賣多低價格,做市商也不接,砸到幾分就幾分。”一位做市交易員告訴記者,“大部分做市商應該只是躲避交易而已,有個別做市商可能會清倉大甩賣,都是因為券商內部在強制降規模。”

券商新三板做市大撤退

6月1日,東吳證券、興業證券、廣州證券等做市商公布退出為三家新三板掛牌企業做市,這讓本周遭遇券商退出做市的企業增至87家。

券商退出做市的不僅有致生聯發(830819.OC)、嘉達早教(430518.OC)等出現風險事件或者業績大幅下滑的公司,也有華強方特(834793.OC)、優炫軟件(430208.OC)這樣業績表現較好,市值較高的企業。

“券商有些是在收縮業務,屬於戰略性退出,不管是不是優質股票。有些做市的部門就相當於撤掉了。”一家上市券商做市部投資總監告訴第一財經,即使有pre-IPO的票,做市商持有股份不多,收益很有限。

文娛企業華強方特在本周發布上市輔導公告後,股價暴漲20%,總市值目前為145億元。大數據安全服務商優炫軟件去年凈利潤5200多萬元,同比增長17%。兩家公司最近都進入了新一屆創新層,得到股轉公司的特別點評。

“做市這個板塊百分之八九十的券商大概都停了,大部分都是觀望加退出。”前述中型券商做市負責人表示。

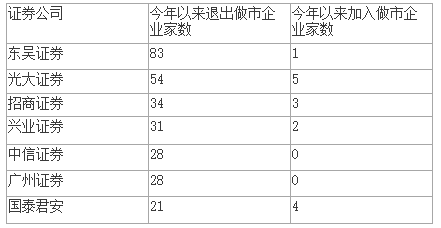

第一財經記者統計發現,目前幾乎各家證券公司都在收縮做市業務。今年以來,券商退出企業做市多達近700次,其中東吳證券退出了83家企業的做市報價服務,光大證券退出54家,招商證券退出34家。券商新增做市的案例卻屈指可數。

與此同時,不少做市企業也在放棄做市這種交易方式,變更為集合競價轉讓。目前新三板做市企業總數逐步減少到1278家,比去年初減少了大約四分之一。

和做市制度運行初期,企業紛紛加入做市的熱潮相比,今年以來轉做市的企業數量一共只有13家,其中擁有15家做市商的合全藥業(832159.OC)自1月做市以來,股價還有小幅下跌。

“目前做市制度上出現一定問題,因為交易不活躍,做市商不能發揮做市制度的優越性。”聯訊證券新三板研究負責人彭海對第一財經表示。

他認為,由於缺乏流動性,做市不能靠買賣價差盈利,變成了投資屬性,因此券商對做市項目的審核會更嚴。而市場整體環境不好,在收益率下行、去杠桿大背景下,券商收入減少,為了保業績,也會削減虧損的做市業務。

據股轉公司統計,截至上周,今年前五月做市成交總金額為124億元,和去年相比縮水了大約70%,而且只有集合競價成交額的一半水平,不及滬深交易所成交金額的一個零頭。

以124億元成交金額計算,即使按照5%的最大買賣價差,今年前五月券商的純做市收益也不超過6億元,分攤到每家做市商平均大約600多萬元,這對於做市企業數量較多的做市商而言尚不能覆蓋成本。

流動性提供者成流動性“困獸”

做市是新三板借鑒納斯達克等境外資本市場引入的一種交易方式,於2014年8月正式試點。

做市制度的初衷是由專業的做市商來給難以估值的成長性中小企業提供雙向報價和流動性。不過,由於流動性低迷,做市商實際上更多以自營方式投資股票。

2015年市場行情一路上揚,做市商通過折價拿庫存股獲得了豐厚的收益。但這只是浮盈,2015年底開始,市場行情持續下行,三板做市指數跌破基準值1000點後繼續下挫,周五收於871.58點。

“現在出貨基本都是虧的,而且未必出得去。”華北一家券商做市業務部交易員對第一財經表示。

據Wind資訊統計,截至目前,做市商大約2/3庫存股處於虧損狀態,有超過一半的庫存股浮虧達50%以上,其中因操縱股價被證監會處罰的易所試(430309.OC)股價跌到一毛錢,給做市商帶來超過99%的損失。

有169支做市股跌成了“仙股”,如ST名利(831963.OC)股價跌到只有6分錢,創新層的“仙股”也多達16只。

“股東賣多低價格,做市商也不接,砸到幾分就幾分。”前述交易員告訴記者,“大部分做市商應該只是躲避交易而已,有個別做市商可能會清倉大甩賣,都是因為券商內部在強制降規模。”

“去年底到今年初我們還會抱團取暖,還有加倉明星票的,但是沒想到今年能冷成這樣,華強方特這些抗跌性很強的票也跌了。大家基本上都停了,去處理不良資產。”前述券商做市負責人說。

不過,他表示,“券商不會把做市項目全部砍掉,畢竟要保留做市資質。現在沒指望賺錢,也賺不了錢,就維持現狀,賬面上不要有太嚴重的虧損。”

去年12月,股轉公司總經理李明在接受第一財經專訪時曾表示,做市是很多企業需求的一個交易方式,整體分析來看還是發揮作用,因此不僅要保留還要繼續做好,股轉公司正在研究如何評價和完善做市制度。

業內人士告訴記者,做市商本身並不能提供流動性,做市商的困境要放在整個新三板的困境下思考。

他認為,做市制度還有待完善,做市商只靠報價不能生存,但采用PE投資的模式,還存在投後管理的成本收益不對等,券商對做市部門的考核機制依然遵循二級市場年度考核等諸多矛盾。

(第一財經實習生王天然對本文亦有貢獻)

買美股在哪開戶最好?

1 : GS(14)@2011-04-21 16:41:44會唔會好麻煩?

2 : david395(4434)@2011-04-25 08:56:55

sogotrade la can open via internet

3 : GS(14)@2011-04-25 17:42:59

2樓提及

sogotrade la can open via internet

點入錢落戶口?

4 : monster7(4561)@2011-05-04 01:39:49

我用耀才

填份form簽個名申報我唔係美國公民就可以trade了

5 : GS(14)@2011-05-04 20:56:13

收費貴唔貴?

6 : GS(14)@2011-05-05 21:09:58

6樓提及

最低5蚊美金

但會蝕匯水 spread

匯水幾多到?

7 : monster7(4561)@2011-05-07 01:17:51

they should follow the Bank exchange rate

or you can deposit USD directly

8 : GS(14)@2011-05-07 10:19:16

哦,咁我就摸摸先

9 : david395(4434)@2011-05-25 22:42:24

citibank first 2 months free comission

10 : david395(4434)@2011-08-25 21:33:57

https://www.speedtrader.com/Default.aspx

0.39 per 100 shares

11 : GS(14)@2011-08-25 21:34:10

點開法?

12 : david395(4434)@2011-08-25 21:34:34

http://www.lightspeed.com/?aff=liang

0.45 cents per 100 shares

13 : GS(14)@2011-08-25 21:35:25

會唔會有事?

14 : david395(4434)@2011-09-05 22:56:05

danger one rather open with citibank hk with 2 months fee free commission or Interactive brokers with office in hk

15 : GS(14)@2011-09-06 07:08:23

花旗D人好進取,好驚

學生開戶出糧變投保

1 : GS(14)@2011-08-10 00:43:20http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110809/News/ec_goa1h.htm

【明報專訊】莘莘學子趁暑假掙外快,到銀行開立出糧戶口,最終卻被職員游說購買保險。本報收到投訴,有19歲學生到銀行開立戶口,原本21歲以下人士可豁免戶口少於5000元最低結餘的服務費,但銀行職員隻字不提,只游說她購買一份要供款25年的人壽保險,以換取豁免服務費,最終由區議員介入,銀行昨日才取消保單。恒生銀行回覆稱,現正作出調查及跟進有關個案。

賣豬仔...

2 : abbychau(1)@2011-08-10 02:15:10

禤小姐將情告知母親,母親反問職員指21歲以下市民開戶,理應不受最低結餘額規限,該職員遂稱是誤會,「以為(禤小姐)是想開立設人民幣、外幣等的綜合戶口」。

呢個狡辯真係狡到過哂火位

3 : hehehaha(4466)@2011-08-10 02:21:25

香港D學生有冇咁死蠢...

基本查詢都唔識...

唔怪得可以比個黃光亞串港人- -'

不過港人又係廢...比個咁既把口只識遠見,而自己基本都未做好既人(一步登天)話.

港人仲要受果下先Orz

4 : cat(10099)@2011-08-10 08:53:18

現今銀行,電信,保險推銷手法真係乜都有, 相信好多人都有類似經驗. 想解決 ? 好多時佢地會將個問題推來推去, 到時就要考驗你嘅耐性有幾能耐啦.

5 : Sunny^_^(11601)@2011-08-10 10:27:34

之前補習社退錢,出支票.但係寫我個名.結果要開個a/c...再用ATM機攞反D錢.都幾煩下

6 : CHAUCHAU(1254)@2011-08-10 12:44:35

個post應放係龍鳳區

90後持他人身份證開戶口再呃人 中銀變詐騙案幫兇

1 : GS(14)@2012-06-23 13:10:20http://www.sharpdaily.hk/article/news/20120622/104612

【本報訊】一對年輕情侶涉嫌窺中中銀紀念鈔的炒風熱潮,巧設「局中局」騙案,先透過網上討論區訛稱有好工推介,收集求職者的身份證後,男被告持身份證到中銀開戶取得支票簿,然後向三名擁有紀念鈔者聲稱可高價收購,以空頭支票交收共騙去38張100元紀念鈔,涉款約16,300元。

涉案男女被告黃銚汶(22歲)及周固君(19歲),昨在觀塘裁判法院共被控6項以欺騙手段獲得財產罪。控罪指兩人本年3月在旺角家樂商場一間咖啡室,騙去4名求職者的身份證。

男被告另被控於3月6日及3月11日分別在黃大仙毓華街及觀塘輔仁街的中國銀行(香港),使用他人身份證騙得開支票戶口及取得支票簿。

懷孕女被告准保釋

另三項控罪則指男被告於3月6日在港鐵紅磡站,以1.36萬元支票向一名李姓事主收購4張面額100元的紀念鈔,騙去4張價值9,700元紀念鈔。以及同日在觀塘港鐵站,以9,500元支票收購一名蔡姓事主4張價值600元的面額100元紀念鈔。

男被告又於3月22日在銅鑼灣地鐵站向一名鄧姓事主,以12萬元支票高價收購一張30連張價值3,000元的紀念鈔。三宗交易被告都是使用空頭支票。

控方庭上指,懷疑兩名被告另涉5宗同類型案件。男被告不准保釋,還柙警方看管,本月25日再提訊,身懷六甲的女被告,預產期於下月7日,她准保釋候訊,期間不得離開香港。

股民開戶急增 經紀開OT

1 : GS(14)@2014-12-24 02:18:43【爭相入市】

A股瘋狂,散戶亦爭相入市。華西證券職員李小姐向記者表示,「最近開戶的人數比以前多了幾十倍,我們晚晚要11點才下班」。在記者走訪的多間證券行營業大廳,均見到開戶客戶大排長龍,場面墟冚。記者訪問其中幾位散戶,均表示對後市有信心。其中胡先生指賬戶已經暫停兩年,當日特地來重新啟動。另一位散戶林先生亦表示,最近已有錢贏,正考慮加碼。不過,他們均表示不會使用孖展。人民銀行於11月21日突如其來減息後,A股開始進入瘋狂狀態。在不足一個月時間內,滬綜指升近三成,散戶開戶數目亦大增。截至12月12日,每日新開股票賬戶數目達到18萬,較減息前每日約5萬升近三倍。

孖展額兩個月爆升65%

今次升浪主要由資金帶動,除傘形信託外,融資(即孖展)更是主要動力。孖展餘額短短兩個月,由第四季初的6,000億元(人民幣.下同),爆升65%至最新的9,900億元,推動滬深兩市單日成交額更達1.2萬億元,破盡世界紀錄。

【內地散戶心聲】

■林先生

考慮加碼

林先生:「最近已有錢贏,正考慮加碼。不過,不會使用孖展。」

■胡先生

重啟戶口

胡先生:「(股票)賬戶已經暫停兩年,今日特地來重新啟動。」

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20141222/18977270

離岸公司開戶 港銀諸多刁難 避觸犯洗錢 近乎禁止開戶

1 : GS(14)@2015-03-02 11:07:22http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150302/news/eb_eba1.htm

【明報專訊】近年歐美颳起的反洗錢風暴席捲銀行業,多家大型銀行或面臨天價罰款。市場消息指出,現時本港銀行已大幅收緊為離岸公司開設銀行帳戶要求,甚至有基金界人士稱是「接近禁止(新開帳戶)」,雖然離岸公司因保密、稅務安排上仍有很大優勢,但企業及富豪採用香港註冊公司的比例正輕微上升。

過往在本地銀行開戶,離岸公司的開戶手續亦較本地註冊公司稍為繁複,惟一般只會要求出示董事及公司地址證明,以及註冊國家發出的註冊證明文件,需時大概一星期以內。本報曾向多間銀行查詢是否已收緊離岸公司開戶要求,其中匯控(0005)及瑞銀均表示不作評論,而渣打(2888)及其他銀行至截稿前未有回覆。

須提供客戶供應商資料

不過,據一名負責本地一個富豪家族基金營運的基金經理指,本地銀行早在去年已開始逐步收緊為離岸公司客戶開戶的手續及要求,例如目前銀行對客戶採取的「認識你的客戶(Know Your Customer)」措施中,不單會要求開戶企業披露股東名單,甚至需要申請者交出供應商或公司客戶資料,以及預期交收款項金額等,因此除非處理重大交易或需高度保密交易及業務外,申請者寧願在離岸公司旗下再設本地註冊公司進行開戶,「好似買樓咁,寧願開晒名,以免費時失事。」

近年多間銀行備受罰款問題困擾,以匯控為例,該行瑞士私人銀行早前涉及協助客戶透過離岸公司逃稅,據了解,本地銀行收緊為離岸公司開戶,主要是希望配合反洗錢活動及防範金融犯罪,避免觸及監管機構神經,因此「難免會做到好似吹毛求疵」。

有處理離岸公司運作的投資銀行人士表示,他很久之前試過成立英屬處女群島離岸公司,甚至到匯豐銀行開,涉及費用僅數千元,手續亦不太繁複。但是到去年初,所需費用已大增至1.5萬元,銀行方面更表示明年將加價至2萬元。雖然相關金額不算很高,但動輒逾倍的升幅,反映銀行評估為離岸公司開戶的風險愈來愈大,手續愈益繁複。

開戶風險高 費用急

他又說,現時若個人以離岸公司運作,銀行基於謹慎下,會向客戶查詢很多細節及問題。當中銀行更會問到,涉及申請帳戶的離岸公司是否有生意運作,牽涉的查詢及繁瑣程序,讓他感覺比申請普通的按揭借貸還要困難,令人大吃不消。

儘管手續較繁複,但該投行人士認為,離岸公司仍有好處,特別在進行買賣交易時,相比起利用香港公司進行,可以免繳按交易額計的千分之二的印花稅。若有人要進行以億元計的交易活動,他相信以離岸公司運作所省卻印花稅便不菲。

明報記者 鄧偉忠、陳偉燊

2 : GS(14)@2015-03-02 11:07:43

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150302/news/eb_eba2.htm

保密度高 稅務靈活 助中港富豪藏富

2015年3月2日

【明報專訊】離岸公司雖然令銀行業「戒備森嚴」,但由於其保密度高、稅務及股本運作空間大等優點,不少中港官員及富豪均有開設離岸公司,調查新聞記者國際聯盟(ICIJ)在2013年開始,陸續公布大量離岸公司股東資料,發現當中不乏內地官員的親屬,如國家主席習近平姐夫鄧家貴、國務院前總理溫家寶兒子溫雲松,以及富豪如騰訊(0700)主席馬化騰,均有以私人名義持有離岸公司,涉及大量海外資產。

ICIJ去年發布一份由兩家英屬處女群島公司取得的外泄資料,發現超過兩萬名中港客戶,涉嫌利用離岸公司避稅或轉移資金,當中溫家寶的女婿劉春航及兒子溫雲松、鄧小平女婿吳建常也在該處註冊公司。

會計師事務所和歐美銀行協助註冊

此外,普華永道、瑞銀等會計師事務所和歐美銀行扮演關鍵的中間人角色,為投資者在英屬處女群島、薩摩亞群島等離岸金融中心開設資產信託和公司。例如,瑞信曾協助溫雲松註冊離岸公司,當時溫家寶仍在任國務院總理。

除官員外,中港富豪亦普遍有採用離岸公司整理旗下資產,除馬化騰外,中國富豪如碧桂園(2007)大股東楊惠妍、SOHO中國(0410)創辦人之一的張欣,香港新世界(0017)主席鄭家純,亦持有大量離岸公司。

3 : GS(14)@2015-03-02 11:07:53

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150302/news/eb_ebb2.htm

星展:不影響港銀搶人幣存款

2015年3月2日

【明報專訊】人行三個月以來兩度降息,星展銀行稱本港各銀行間人民幣存款競爭激烈,因此暫未有下調人民幣存息計劃,將繼續提供「有競爭力的」存款息率。

星展香港區零售銀行業務總監潘燕明昨表示,人民幣業務是星展的重點業務,所以會積極吸引人民幣存款,而具體息率則會按供需和市場情而定。星展上周上調起存額10萬元人民幣的12個月定存年息,由2.9厘調升至3.68厘。

人行去年11月宣布2年來首度降息,加上近期人民幣貶值,卻未能阻擋本港各行爭奪人民幣存款的熱情。目前本港銀行的3個月人民幣定存息率普遍逾3.5厘,更有如信銀國際,3個月人民幣存息最高可達5.3厘,冠絕本港。

星展香港區企業及機構銀行總監張建生則表示,內地降息目的是為刺激經濟,香港與內地經濟貿易聯繫密切,長遠來看也將間接受惠。

Next Page