- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

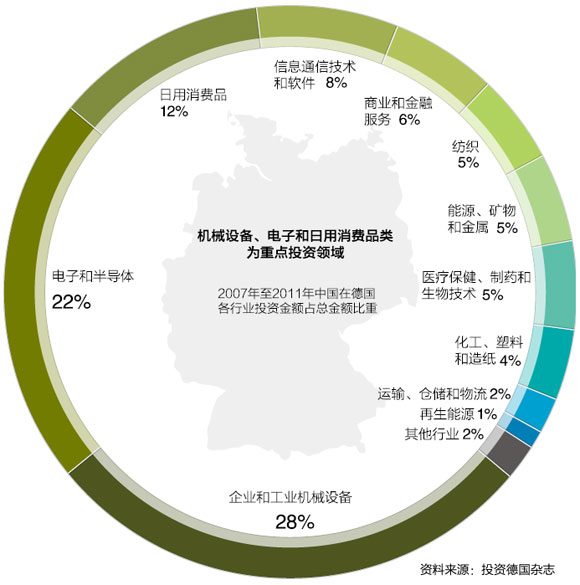

德國吸引力

http://magazine.caixin.com/2012-12-14/100472653.html歐洲或已喪失吸引力,但德國沒有。

儘管不少國家因歐債危機泥足深陷,但作為歐元區最大的經濟體,德國不僅「獨善其身」,還扮演了帶領歐元區國家走出困境的領導者和救援者。

憑藉其強大的基礎設施、領先的研發優勢、雙元制的教育體系以及相對穩健的貨幣和金融體系,危機後的德國依然是最受中國企業歡迎的投資目的地。

數據顯示,2005年至2010年,中國公司和政府原計劃在德國的投資金額僅為7.75億歐元,但實際投資額竟達到220億歐元。不過中資企業「走出去」,掛上「德國製造」的標籤後,能否成功融入當地經濟社會,如何解決跨文化挑戰,仍是不少企業面臨的全球性難題。

投資升溫

歐債危機中,中國對德投資不降反升,在2011年已首度超過美國,成為在德國投資項目最多的國家。根據德國聯邦外貿與投資署的數據,2011年,中國在德國投資項目累計達158個,美國為110個。

目前北汽福田、南方航空、徐工集團、威高集團等眾多知名企業都已落戶德國,而三一重工更是收購了其「德國老師」、機械巨頭普茨邁斯特。迄今為止,鮮有大型中資企業赴德國收購或設廠,因政府有意抬高門檻而失敗。

德國聯邦外貿與投資署(Germany Trade & Invest)總經理貝諾· 彭澤(Dr. Benno Bunse)對財新記者表示,「德國是一個開放而自由的市場, 歡迎來自任何國家的任何形式的投資,只要投資者能在這裡創造就業崗位。」

負責招商引資的德國政府官員表示,歡迎來自中國的投資,但對投資方式仍有事實上的偏好,「綠地投資」因為可以創造就業崗位,依然是最受歡迎,最易接受的投資方式。

安永在2012年對中國大中型公司的一份調研報告稱,德國是不少企業海外投資的首選之地,希望在德國投資的企業中,56%的企業傾向於成立合資公司,29%的企業希望擴大在德國的業務,還有15%的企業選擇通過「綠地投資」新建機構,另有9%的企業有意進行收購。

安永報告顯示,強大的基礎設施是德國的吸引力之一。德國的水路+公路+鐵路覆蓋的里程為全球之最,便捷的交通令其成為歐洲的交通樞紐。領先的運輸、物流、遠程通信,對海外投資者具有相當的吸引力。而投資於德國的企業同樣得益於穩定的電力供應。研發實力同樣是德國製造經久不衰的秘訣

歐盟最新發佈的一份基於對全球1500家頂級跨國公司的調研顯示,德國已經成為歐洲的研髮冠軍,來自德國的研發投入佔到整個歐洲的三分之一。

「在研發領域的傳統優勢和持續投入,以及雙元制教育體系下培養出的高素質的技工,都是德國的吸引力所在。」德國聯邦經濟部官員Gerlind Heckmann對財新記者表示。

|

優惠政策

德國對中國企業的吸引力是多方面的,除了其自身所具備的優異條件,相對開放和友好的投資環境,同樣是中資企業赴德投資加速度的原因所在。

數據顯示,僅2011年,中國在德國進行併購的金額已超過前十年總和。

德國聯邦外貿與投資署中國事務發言人曹奕透露,根據德國《對外貿易法》的有關規定,政府部門有權對某些涉及國家安全的投資領域,超過25%以上的股權投資進行審核,但迄今為止鮮有企業因為上述審查而被拒之門外。

曹奕表示,德國本身就是一個出口大國,得益於開放的全球市場,如果他們用貿易保護主義來屏蔽其他國家,其他國家必然也會如法炮製,此舉無異於自斷其路。「令人擔憂的不是來自中國的投資,而是中國不去德國投資。」

中資企業赴德投資,往往會面臨較高的投資成本和人力成本,為何仍有不少企業心馳神往?

一位投資於當地的中國企業家道出了個中原由。他舉例稱,生產企業的效益一定程度上與報廢率有關,由於德國產業工人的技能高且更為嚴謹、敬業,所以在當地生產的產品,報廢率很低,使得勞動成產率得以提高。可以在一定程度上彌補投資成本,此外還可以申請相應的補貼。

「中資企業赴德國投資,可以事先申請投資補貼,最高可獲得相當於投資額50%左右的補貼。」曹奕表示,為提高地區經濟實力,縮小地區差異,吸引外來投資,德國對來自全球的投資者提供投資補貼,補貼水平取決於企業所處行業和規模。

目前,德國針對不同投資階段設計了多種補貼,從前期用於償還直接投資成本的投資補貼、到勞工補貼和研發補貼等。據介紹,投資於東部地區獲得補貼的幾率更大,如果僱傭殘障人士,其運營成本有望獲得全額補貼。

曹奕透露,德國政府現行的現金補貼計劃將於2013年底到期,此後會有新的政策出台,但補貼方式和力度目前仍是未知數。

適應德國

成功落地僅僅是中國企業海外投資的第一步,如何應對文化差異則是不少中資企業在海外投資所遇到的最大挑戰。能否成功處理好跨文化的問題,是中資企業能否在海外取得成功的關鍵所在。

曹奕援引五礦德國總部負責人的話說:文化衝突不可避免,重要的是將其帶來的消極影響降到最低。

漢堡商會總經理施密特-泰倫茨表示,德中合資或併購後面臨的一大挑戰是,德國的企業要適應他們的中國老闆或合夥人。

「不要總是請老外去中餐館吃飯,那樣的話,在他們眼中,你始終是家外國公司。」經營文化產業的德國凱撒旅遊集團董事長陳茫說,他總是請德國的企業家去當地的酒吧和餐館,只有努力融入當地社會才更容易成功。

「全球化就是本土化。」瀋陽機床集團的董事長關錫友的看法略同。他們在2004年收購了一家當地的機床廠,現在該公司是瀋陽機床集團的歐洲總部,也是研發中心。

「跨文化不是問題,而是挑戰,重要的是彼此尊重。」公司外籍高管、瀋陽機床集團副總經理陶石說,他本人曾在美國公司工作過,深切地感到二者文化的根本不同。

「對中國人而言,最好的服務就是靈活的服務。」一位中國企業家告訴他的德國朋友。

而德國人的「不夠靈活」,也是雙方面臨的跨文化衝突之一。南方航空公司一架航班一次經停法蘭克福機場,預計抵達時間比機場宵禁晚五分鐘。這在國內或許不是問題,對方最終給出的答覆是:考慮到機上乘客的安全,你們可以降落,但次日請交納相應的罰金。談及不能讓步的理由,機場的回應是:如果遲到五分鐘可以通融,六分鐘可不可以,七分鐘呢?

在德國企業和官員看來,有彈性的做法違背他們嚴謹的標準化解決方案。

「在德國人看來,合同就是要照章執行的,但一些中國企業則認為,合同是可以隨時修改的,即便是在合同已經簽訂之後。」一位熟悉中國企業的地方官員坦言,「如果是德國企業到中國投資,自然不得不入鄉隨俗,但中國企業想要在德國混得開,就得試著遵循德國的遊戲規則。」

德國製造

150年前,英國人為了譏諷德國而創造了Made in Germany(德國製造)這個帶有嘲笑意味的標籤;150年後,德國製造已然成為品質的保證。而借由Made in Germany獲得中國企業和中國產品進入歐洲、走向全球的機會,正是不少中國企業熱衷於投資德國的原因所在。

廈門宏發電聲是一家已經在德國市場嘗到甜頭的企業,該公司董事長郭滿金說,他們的目標是「從德國起步,向歐洲進發」。郭滿金直言,「在德國投資的目的是為了提高在歐洲市場的銷售率從而擴大公司的產能。成本並不是選擇在此投資的重要因素,盈利也不是主要目的,但其實德國公司盈利一直不錯。」

獲得歐美市場認可的通行證是不少企業的共識。海爾也是這麼想的。據海爾高層介紹,如果海爾可以在以品質著稱的德國市場得到認可,就可以經得起全球的考驗,也可以輕易佔領海外市場。

而併購了德國企業的瀋陽機床集團則希望技術和市場兼得。

「我們2011年的銷量全球第一,但90%是在中國市場銷售的。對全球而言,還算不上機床行業的大人物。如想保持世界第一,就要拓展國外市場。」陶石說。

據陶石介紹,他們的模式是樣機和功能部件在德國生產,主機在國內量產,然後利用德國公司的全球網絡,把產品銷往全球。此舉的好處有二:一是成本,「德國設計,中國生產,可以令成本大幅降低,我們的目標是將成本降低25%-30%」;二是銷路,德國品質及其全球網絡,為中國企業走向國際提供了必要的增信,是中國企業通往歐洲乃至全世界的重要通道。

施密特-泰倫茨表示,在德國投資,就意味著投資於歐洲最大的經濟體;作為一個法治國家,在當地投資,法律上將可以得到最大限度的保障,投資的安全性和稅收安排上都可以得到保障;由於德國的勞工大都受過良好的基礎和技術教育,在這裡可以方便地找到全球最優異的產業工人。

不過他坦言,由於要考慮各方權益,德國對於企業准入的審批,通常歷時較長,投資者「一定要有耐心」。■

Next Page