- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

重磅乾貨!壽險經營模式分析 trustno1

來源: http://xueqiu.com/7730004385/35732735問題V:

壽險公司的管理層,為什麽要維持這種多目標的平衡?這麽做的動機什麽?利益訴求又在那里?

@Mario:

對啊,剩余邊際和風險邊際在保單成立的那一刻就確定了,不能調整吧。可調節的部分主要準備金的折現率上。

@nickweb:

邊際的攤銷方法是固定的,因為精算假設不會變化,所以攤銷只基於保單繼續的時間,雖然不是平均釋放,但從承保的一刻起就可以視為確定的。唯一帶來變化的是保單退保或保險責任的發生。如果和假設的退保率死亡率不一致會發生偏差。

另外,對於期交業務和躉交的準備金計算方法不同。比如一年期完全修正法下,期交首年是不提取準備金的。

@nickweb:

說到管理層目標其實行業差別很大。除了想融資的公司,平安,新華,泰康這種。國資的人保,人壽和太平還是要看國資委的考核指標,規模,eva等所以國資有較大的銀保業務。太平不得不說比較有想法。

至於小公司,外資普遍奇葩。民資一般背靠大股東洗錢,或者幫民企老板圈錢,動機不同。產生了不同的業務結構和經營結果

@星稀:

壽險公司也是分類型的。國壽平安此類的經營年限長,續期保單現金流很可觀,存量資產也足夠給付滿期保單,但管理層的壓力主要來自保費規模,每年要完成增長任務必須做躉交高現價,國壽每年開門紅都這樣。如果是安邦這類後起的,靠銀保高現價快速上規模,肯定必須用新收保費覆蓋老保單退保費用,以往進來的保費都去舉牌銀行了,現金流壓力是肯定的。

回答:

關於準備金里,可以調節的是什麽?邊際?折現?抑或是其他的東西,都沒有太大的關系。其實我們如果仔細觀察人壽港股2012年後的年報,可以發現,死亡率,退保率,等精算假設所帶來的變動一點不比折現率小。因此我們去討論那個假設變動了多少,其實即沒有必要,也沒有意義。我們只需要知道,他們有能力一次做十張利潤表就可以了。與調什麽相比,為什麽調節,才是我們需要弄明白的。

@nickweb,@星稀,就給出了不少動機。但是我說了,胡編亂造,捕風作影不是陰謀論,要做就要做技術含量的陰謀論。換而言之,我們所有的動機分析推理,都必須回到報表數據,數據講理,邏輯說話。

我們在上一篇中,人壽的管理層對準備金的調節,基本上是貼著扣除手續費後的保費現金流來計提。實際上,正如@nickweb所指出的,沒有任何保險學上的精算規則可以推導出這種必然性。那麽這種行為,要麽是長達十年以來的巧合,要麽是管理層有意為之。

在上一篇的文末,我們對此做出一個大膽的推測壽險公司管理層對邊際攤銷的操縱實際上並不是隨心所欲的,也不是單目標的,而是在一個多目標的框架下尋求,利潤最大化、凈現金流量最大化、資產負債表擴張之間的某種平衡。那麽這種多目標平衡是什麽呢?

要回答這個問題,那麽我們不妨,先假定他們的確就是貼著保費凈現金流計提準備金增加額,即滿足下面這個近似公式

保費-傭金=準備金增加額(I)

我們可以看一看,在這種情況下壽險公司的報表會發生什麽?

根據人壽A股年報的附註35有公式

準備金增加額-賠付-退保=今年準備金-上年準備金=利潤表準備金(II)

將式I代入式II 有

保費-傭金-賠付-退保=利潤表準備金

保費=傭金+賠付+退保+利潤表準備金(III)

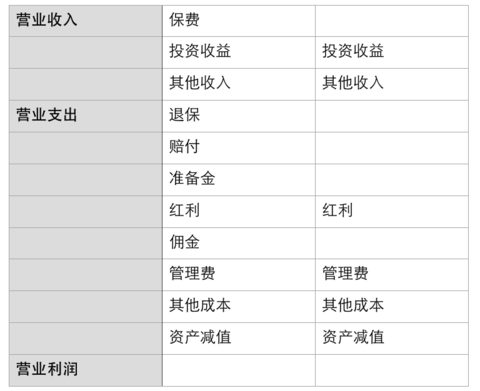

那麽公式(III) 能夠告訴我們什麽呢?很簡單,下表的左邊是一張壽險公司正常的利潤表。如果公式(III) 是正確的,那麽 保費 和 退保、賠付、傭金、準備金,在收入/支出的兩邊互相抵消,變成下表右邊那個樣子。也就是說,如果公式(III) 成立,撇開其他營收這種小頭,以及受二級市場影響的資產減值。壽險公司的營業利潤,實際上只與三樣東西有關,收入方的投資收益,支出方的,紅利和管理費用。

在這三者中,由於有監管規定存在,所以紅利支出實際上只是投資收益的影子數據,因為紅利是和投資收益,同比例同方向增減的。

管理費用和投資收益是沒有相關性的。業務管理費,是公司為了維持正常運轉,而對外向市場購買的各種人工、設備、服務。它的漲落,主要受到外部市場環境的影響,比如通貨膨脹,同業競爭等等。可以想象,假如同業都提升了員工工資,你也只能隨行就市的漲工資,否則你就要面臨員工大面積流失而無法維持正常的公司運作。盡管管理層可以通過有效的管理來降低業務管理費的上升,但是從長期來看這筆支出維持原狀是不可能的,它增幅長期來看一定是位於一個社會GDP增長率之上的某個區間內波動漲落。

那麽在公式(III) 成立的前提下,一間壽險公司的利潤增幅的漲落,實際是投資收益和管理費用之間的進行的一場紅皇後式的賽跑。當投資收益的增幅超過管理費費用增幅的時,保險公司的利潤就會出現快速的增長。一旦壽險公司公司的投資收益增速無法跟上管理費用的增速,那麽保險公司的利潤就會快速的下降。

如果說管理費用受制於外部市場環境,那麽投資收益又取決於什麽呢?

投資收益=投資資產* 投資收益率

從長期來看,壽險公司的投資收益率雖有漲落但不可能無限上升。無論從國內還是從國際上的壽險公司運營實踐來看,壽險公司的投資收益率基本穩定在長期國債收益率附近。那麽投資收益的增長速度要趕上管理費用的增長,只能依賴於投資資產的增長。

這也是為何,壽險行業內有所謂的“七平八盈”之說。初創的壽險公司投資資產很小 ,但是它要花費巨資鋪設分支機構,招募員工,開拓新單。在這一階段,投資收益遠遠無法涵蓋每年的業務費用。保險公司不斷開拓新單,擴張資產負債表,直到某一年扣除紅利後評估利息可以覆蓋管理費用,那麽意味著它達到了盈虧平衡點。此後,若公司要維持盈利,則必須保證評估利息的增速在紅皇後式的競賽中趕上甚至超過費用增速,才能維持盈利。

那麽一間壽險公司的投資資產的擴張又取決於什麽呢?如果把資產負債表看成某種BlackBox, 那麽現金流量表就是它的輸入和輸出。各種現金流量的逐年累積,形成了資產負債表的擴張。因此我們就需要分析,各種現金流在資產負債表擴張中的具體作用。

從現金流量表上來看,保費的現金收入在支付完必要的給付後的結余,便會形成經營性凈現金。這部分資金又進入投資性現金流,對外購買各種金融資產,最後沈澱入資產負債表。另外籌資現金流中,對外發股、發債、籌集的資金也會擴張資產負債表。

因此壽險公司的投資資產的增長大致滿足如下這樣一個等式。

當年投資資產=去年投資資產+經營性現金流凈額+投資增值+賣出回購金融資產+次級債+股本投入(IV)

經營性現金流的凈額需要剔除,交易性金融資產現金凈額。這些現金放入經營性科目只是會計規則所限,其本身的目的是用於投資獲利。

投資增值,與投資性現金流有比較大的差別。因為投資性現金,乃是壽險公司當期,進行買賣變現後的所得。但是股權類的資產,即便不變現其高度波動的公允價值也會直接擴張或者侵蝕資產負債表。這部分實際上是投資現金與公允值變化之和。

賣入回購金融資產,是相對特殊的一類資產。他是壽險公司將債券等固定收益資產做為抵押品,在銀行間市場通過質押式回購融入的現金。質押式回購與買斷式回購最大的不同之處在於,被質押的債券,在回購合約結束前仍然屬於資金融入方,也就是說被抵押的債券仍然停留在融入方的資產負債表上。這樣資金融入方,即有一筆債券資產,同時又獲得了一筆現金資產,從而增加了杠桿擴張了負債。

次級債和股本投入,這兩者都是壽險公司為了滿足監管要求對外籌集的核心/附屬資本。

可以看到,在這些項目中,除了經營性現金流凈額與投資增值額之外,其他3者所引起的產負債表變化其實都與是壽險業務的具體運營沒有關系。因此分析的第一步,便是對每年的投資資產作出調整

調整投資資產=當年投資資產-賣出回購金融資產款-次級債-當年股本

由於投資增值,涉及到已實現的投資收益,未實現的投資收益,以及各種利息支出,直接計算相當繁瑣。由於每年的投資資產的增長,不是來自於保費,就是來自於投資,利用反推法可以簡單求得投資增值額

投資增值額=當年調整投資資產-去年調整投資資產-經營現金流凈額

上表列示了,人壽自2004年以來,歷年的經營性現金流與投資增值對投資資產的影響。經營性現金流對投資資產的增長貢獻非常大而穩定,長年穩定在12%附近。投資增值不僅貢獻小而且長期來看波動率高極端的不穩定。在2007年,可以一度達到20%以上,而有4年則是負增長,其余的年份僅個位數增長。也就是說,整個投資資產的累積絕大多數來自於保費扣除支出後的凈現金流,而非資本市場的投資增值所得。

這一結論,就完整滴解釋了前文中所留下的疑問。為何中國人壽的經營者要貼住保費的凈現金流來計提準備金呢?這是因為,壽險公司的經營中,利潤表,資產負債表,現金流量表,存在著一個“現金流軟約束”。壽險公司的經營者,對每年壽險報表的調節並不是涸澤而漁式的吃光分凈,而是需要考慮到自己任期內的經營業績的平滑。也就是我們前一篇中所提到的,壽險公司經營者的總體利益訴求,便是是在任期最長化下尋求利潤最大化。

壽險經營者當期要從資產負債表中提取利潤時,必須顧及到下一年的經營業績變化。由於每年公司的管理經營費用都在按照一定的比例增長,如果今年的資產負債表的增長速度過低,那麽明年投資收益就有可能跟不上費用的增速而出現一定的下滑。因此它必須為了保證未來利潤增速的可持續性,而有限度地從資產負債表中提取利潤。這一利益訴求直接導致的行為約束就是,要盡可能的將經營性現金流的主體保費收入最大程度地轉化為投資資產。

我之所以將公式(III)稱為“現金流軟約束”,是因為保險公司總體的經營現金流充裕程度決定了這一”約束”的對於保險公司的影響力。

上表列示了平安,太保的準備金轉化率。我們知道,人壽的準備金計提極為嚴格,它幾乎是貼著可運用現金流100%計提,資本市場越是糟糕,其準備金計提就越嚴格。而上表顯示,平安則最為寬松,長年在77%左右徘徊,市場越差準備金計提的就越寬松,以釋放利潤;太保則居中,比平安稍顯嚴格,但是也呈現出在熊市中釋放利潤緩解盈利的趨勢。

平安由於很早就轉型,主力販賣萬能險,雖然其收入不算保費記入損益,但是在現金流量表上它們仍然是公司可支配的現金;其次由於平安產品的期限很長,賠付和退保支出較少,保費收入的損失就較小,現金流更為充裕。平安每年的經營性現金流占投資資產的比重高達14%,即便在2012年保費負增長的年份,它也達到了11%。因此現金流對管理層約束效果並不大,它可以采取更為寬松的準備金計提政策,不需要貼住可運用現金流計提準備金,因此這間公司的業績彈性最大,也最難估計和把握。

人壽則並不具備平安這些條件,它必須執行最嚴格的準備金計提政策,將現金流轉化為投資資產,以提高它的資產增速。實際上這種外部軟約束,對於人壽來說是一種硬約束。當保費收入減少時,由於剛性的賠付支出會降低現金流,則必須計提超過現金流的準備金。

因此現金流軟約束,可以非常好的回答上一篇中,留存下來的另外一個疑問,即

(保費-傭金)-準備金增加額

之間的歷年差額波動是什麽?為何又會有非常明顯的5年周期?

實際上的原因,其實很簡單,因為上表中差額波動達到3%以上的年份,基本上都是5年期產品的給付高峰。由於

利潤表準備金=準備金增加-退保-賠付

利潤表準備金才是最終進入資產負債表的準備金。因此當退保和賠付大舉增加的時候,利潤表準備金就可能無法滿足投資資產增速這一目標。因此管理層就需要修改參數,調節準備金將一部分投資收益留在資產負債表里,平滑下一年的經營業績。而當退保和賠付壓力,大幅度舒緩的時候,他們甚至可能少提準備金用來釋放更多的利潤。最典型的就是2009年,如果倒推5年就是2004年,這一年人壽剛剛完成上市,沖業績的任務已經過去,壓低了很多5年期躉交的產品轉作長期險。到了2009年就不用應付太多的給付支出,不僅產品大規模偏向期交,同時利潤也得到了一定的釋放。

回顧10年歷史,可以看到人壽的銷售部門不僅要開拓業務,還需要解決現金流壓力,這導致了其銷售導向的頻繁變動。這種壓力,更多的是源自於歷史遺留問題——為2003年人壽的重組方案還債。

有一種觀點認為,人壽在2003年重組時,剝離了利差損保單,得以輕裝上陣,其優勢明顯好過平安/太保。天下沒有免費的午餐,平安/太保 方案和人壽方案,各有自己的利弊。平安/太保的方案,的確是保留了利差損保單,使得資產負債表和利潤表很難看,但是保留了這些損失的同時也保留了現金流。這些利差損老保單的確是虧損,但是這些老保單的保費收入,需要過20-30年才會流出公司,而期間每年的老保單收入都可以作為現金流量表上的周轉資金填補當期的支出,整個公司就沒有現金流壓力。

對於一般的壽險公司來說,總是先從一個地方開始拓展業務,從小公司慢慢做到區域公司,再做到全國性的公司。在這個過程中,每年壽險公司都可以估計出下一年業務拓展成本,然後按照這個預算規劃銷售。銷售獲得保費收入便可以覆蓋展業的現金支出,進而形成一個健康的現金流循環。

人壽的方案則非常特殊,該方案將老保單剝離到集團公司的同時承接了集團公司的所有營業網點和工作人員。剝離後的資產負債表非常幹凈,但是它的現金流斷裂了,因為它幾乎沒有保費流入,但要承擔巨大的現金流出。簡而言之,人壽和平安是兩種不同的虧損模式,平安/太保的是資產負債表上的資不抵債,而人壽是現金流量表的周轉不靈。

對於平安來說首要任務是重建資產負債表,不能光有現金流而沒有利潤,因此它就要用現金流去發掘更多的盈利點,金控也好,期交也好最初的出發點也在於此;人壽的首要任務是重建現金流量表,它有不錯的凈資產,但是沒有現金流周轉,開不出工資、維持不了公司運營,再多的凈資產都是帳面富貴。

短時間內重建現金流量表,光靠個險銷售期交保單,顯然是玩不轉。唯一的辦法就是快速沖規模。在2001-2003年,利用銀郵渠道售賣短期的躉交保單。銀郵躉交利薄量大,這種模式實際上就是利用銀保的名義,向銀行借錢來周轉整個公司的運營。

當時利率又在低谷期,銀保資金完成運營周轉後,多多少還能賺一點,但是長期而言,不提升個險銷售,銀保只會是慢性毒藥。借銀行的錢每五年要還一次,每次還錢就是一個巨大的現金流沖擊,銷售團隊的節奏要隨之調整,便沒有辦法像平安那樣打造出一支高素質的保險銷售隊伍,這對整個公司的長期運營是不利的。

解決的辦法,便是在兩個現金支出高峰中間的年份加大短期期交的銷售,使得續期保費不斷累積,到下一個償還高峰時就可以少借一點錢,用續期替代躉交現金流,過了高峰再做中期的期交,然後逐步的將現金流遷移到長期期交上去。

那麽我們能不能夠,一次性的忍受陣痛,短期內砍掉躉交現金流呢?這實際上也是不可能的。這涉及到人壽股份公司之初的目的是通過賣新保單獲得利潤向母公司分紅,來填補利差損的壞賬。因此我們可以看到無論市況怎麽樣,業績再差人壽每年都必須按照35%的比例向目公司分紅。在這樣一個硬約束的前提下,人壽經營者當然不會選擇沖擊巨大的短期調整策略。

在微觀層面“現金流軟約束”使得投資者可以相對精確地評估保險公司的準備金計提政策,進而對保險公司的運作獲得更為清晰的認識;在宏觀層面,這一約束則顯得更為重要,因為它刻畫了壽險行業的生命周期。

資產的增長和費用的穩定是壽險公司賺錢的唯一要訣,因此投資資產凈流出的壽險公司是相當危險的。公式5.9暗含了壽險公司一個相當重要的特性,當新保費總是可以覆蓋負債釋放時,壽險公司的資產會快速的增長,進入加杠桿周期;當新單保費無法覆蓋負債釋放時,壽險公司就必須變賣資產,進而進入去杠桿階段。

就整個行業來說,一個地區的人口結構決定了這個地區壽險公司的杠桿周期。勞動人口大於退休人口,壽險公司總是可以很輕易的增加杠桿,同業競爭其實無關痛癢;反之,退休人口增多,僧多粥少,給付支出超過新單保費,壽險公司要維持資產都難上加難,即使再好的壽險公司都不是一門好生意。

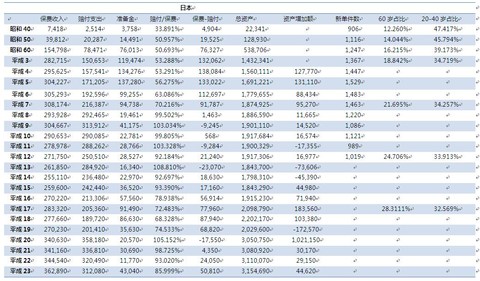

日本的壽險行業的變遷,便深刻反映了人口杠桿對於壽險公司的現金流和資產所產生的巨大影響。表15.4,列示了自昭和40年(1965)至平成23年(2011)間,日本壽險行業的保費、賠付、準備金、總資產、以及人口的變化情況。

可以看到,日本壽險的保費收入,與人口呈嚴格的負相關,而賠付呈現嚴格正相關。從昭和40年(1965)至平成7年(1995) ,日本的人口從年輕化向老齡化變遷的階段,60歲占比從12.26% 增加1倍至21.69%;這30年間每年的賠付占保費比,從33%緩慢上升到56%。壽險的資產的增長,仍然主要依靠保費的增加來完成,比如平成7年(1993)年,扣除賠付後的保費為133022,壽險總資產增長了131110。

平成7年之後,日本的壽險行業每況愈下,以每年的新單件數來看,自平成5(1993)年達到頂峰後,開始逐年的快速下降,這反映出年輕人口下降導致投保群體的逐年縮小;另一方面,每年的賠付則快速增長,這反映了,老年人口增加帶來的給付支出的增長。在這兩個因素共同作用下,賠付對保費的占比在平成7年後,從60%開始,急速跳躍性上升。自平成7年以後,扣除賠付後的保費凈額,只有少數幾個年份可以覆蓋資產的增長,換而言之,在此之後,日本壽險公司的資產增長主要依靠投資收益推動,而非負債方的保費推動。

平成7年(1995)是整個日本壽險行業的大拐點,該年由於金融危機的開始,以及大量的賠付到期,導致日本壽險公司開始大規模倒閉、隨之而來的就是壽險業務的5年寒冬,保費快速下降,賠付高速上升,資產急劇萎縮。即便在5年後,互聯網新經濟將整個日本經濟從新推回景氣時,壽險行業雖然有一定程度的改觀,但是由於人口不可逆轉的老化,日本壽險行業再也找不回當年的繁榮景象了。

從長期來看,壽險公司的投資,既不是在看資產配置,也不是看投資能力,而是投資一個國家的人口結構。當整個壽險行業由於人口紅利而處於加杠桿的階段時,絕大多數企業管理者理性的選擇,即是充分利用保費現金流保持負債合理增長,而將投資現金流作為利潤來源,這便導致了現金流轉化率成為這一時期壽險公司準備金計提的“外部軟約束”;當整個地區度過人口拐點後,投資現金流則會更大比例的承擔起負債增長的責任,因此這一階段保險公司的利潤將長期承壓,直到老齡化高峰過去,人口結構趨於均衡為止。因此,壽險行業的利潤周期分布與人口大周期呈高度相關性,它絕對不會像銀行業那樣進入永續增長後成為分紅現金牛。

就中國目前的現狀來看,根據2011年6普數據,60歲占總人口比為13.26%,相當於日本昭和50年(1975)年的水平;由於中國的定價利率管制因素造成保費價格過高,當年的賠付占保費比僅為25.13%,僅為昭和60年的水平(1965)。對比日本的歷史現實,可以看到從現在起到未來的人口和行業拐點,還有近20年的時間,即便考慮到中國特有的計劃生育因素,這一過程也不會短於10年。

壽險顯然不是巴菲特所說的那種可以終身持有的行業,但是10年對一個投資者的生涯來說,已經是一個足夠長的時間。在這樣一個人口加杠桿周期,壽險公司將會充分的釋放利潤,積累的雄厚資本,為即將到來的人口去杠桿周期提供重要保障。定價利率放開,壽險營銷體制改革,在人口杠桿的巨大慣性面前,都不過是無關緊要的浪花。

如果從完整的產業周期來看,一正一負的利潤波動互相抵消之後,便形成了精算師所提供的內含價值。因此,內含價值顯然是一個長周期的平均值,平均值抹平了利潤的整體周期分布。在人口杠桿推動資產積累的周期,內含價值顯然會與利潤和凈資產急速增長產生劇烈反差。在這種情形下,外部浪花沖擊便會形成估值錯亂,進而為有準備的投資者提供巨大的估值套利機會。投資者應該充分利用這些浪花所造成的資產錯估,廉價地買入一家穩健保守而很少出錯的公司,在漫長的變遷中安然地的抵達人口杠桿的頂峰。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=128816

Next Page