- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

商業生態戰 | 樂視:生態不僅屬於BAT,重度垂直的下一步必是生態

來源: http://newshtml.iheima.com/2015/0122/148963.html來源:《創業家》一月刊

口述:樂視智能終端事業群CMO彭鋼

整理:記者 余一

以用戶群需求為核心

我認為,重度垂直就是生態模式之一。重度垂直讓企業從產業鏈或價值鏈的上遊一直打通到下遊,讓消費者可以在一個平臺上獲得一系列完整的服務,而生態就是在此基礎上形成相對的閉環。

按照重度垂直的邏輯來說,每一個移動互聯網服務,實際上都在構造一個獨立生態,都處在形成一個相對閉環生態的過程中。可以預見的是,生態已不僅僅屬於BAT這樣大公司,在移動互聯網如此迅速發展的當下,重度垂直往前一步走向生態是必然趨勢。

現在很多移動應用,做硬件的也好,做上門的服務也好,都已經開始這麽做了,終極目標都定在要把自己做成更強大更完整的服務體系上。其實這對消費者而言是一件好事,只有垂直整合才能提供最極致的用戶體驗。

但生態和閉環並不等於壟斷。壟斷是完全的閉環,是用犧牲用戶利益的方式實現自己的利益。而生態是通過最大化用戶利益,從而實現自己的利益最大化,最受益的首先是用戶,再是企業。這才是可持續的生態模式。

其實,生態布局已成為全球互聯網發展趨勢,單打獨鬥已經行不通了,互聯網行業將迎來生態時代。未來的競爭將不僅僅是某個產品或者某個點的競爭,更是企業在生態鏈各環節整合協同能力的競爭。

雖然現在計劃做生態的企業很多,但我並不認為所有的生態最後都能留住用戶。真正能滿足用戶服務需求的企業生態才有可能活下來。

在未來的生態時代,並非僅有大生態存活。在用戶需要的每一服務里,都可以成就很多獨特的價值生態鏈。而用戶構成的不同,會形成用戶消費的差異化,或將塑造不同的消費生態。

舉個例子,中國的屌絲階層和富有階層是很難用同一種消費形態的,也很少會在同一個地方購物,他們必然有差異化的消費需求。在過去,這種差異化帶來了超市、商場和奢侈品商店等不同形態的商業模式,而在互聯網時代,差異化仍將延續,並將催生出不同的生態。

此外由於體量和業務的不同,電商、搜索、社交、視頻以及軟硬結合的智能硬件領域等,每一差異化領域都將形成特色鮮明的生態體系。所以,不同的廠家、品牌和不同的商業模式應該以自己的用戶群需求為核心去打造生態。

樂視生態戰法

在打造生態系統上,樂視一直目標明確,就是按照全產業鏈重度垂直的邏輯,打造一個完整的娛樂生態鏈。

從平臺開始,到內容網站、影視公司、電視劇公司,再到終端的硬件盒子、電視和下遊的O2O等,平臺+內容+終端+應用,形成一個重度垂直的閉環,滿足用戶對各類娛樂內容的消費需求。樂視TV智能終端、樂視影業、樂視網的迅猛發展,證明了這種生態模式的生命力。

樂視目前在做的就是,尋找可以複制這種生態體系的領域。在我看來,這個領域應該具備三個條件:一、可以打造內容平臺;二、存在內容分發;三、可以軟硬件結合,並可通過硬件打通全產業鏈。

所以我們的思路是,堅持生態戰略,沿著樂視的內容頻道去做延伸。最新推出的樂小寶是親子頻道的延伸,未來體育頻道、健康頻道、娛樂頻道也會有相應延伸。每個頻道都將有基於本頻道的內容,包含內容平臺、分發平臺、內容應用到智能終端在內的服務生態鏈,從而形成有趣生活的大生態。

2015年,樂視主要方向將集中在體育、健康和娛樂上,如果真的要出超級手機的話,會在體驗價值服務變化上下功夫。

之所以選擇這些領域,是我們對智能硬件發展趨勢有一個判斷。我們認為,2015年和2016年是智能硬件發展的關鍵年,迫切需要有一兩款普及型產品的出現,它們將被大多數用戶接受,並將真正對用戶生活產生改變。這種普及型產品最有可能出現在親子、健康、運動、娛樂等領域。我希望樂視能在這四個領域中開發出突破性產品。

樂視初步計劃在2015年3月、6月、9月,陸續分批推出一些新產品。體育方面將推出智能自行車,但方向不是運動產品的再延伸,比如裝個測量血壓和心跳的傳感器等,因為我們認為,後者僅為基礎功能。樂視智能自行車將接入娛樂屬性,以遊戲的形式,通過點卡收取服務費。

在健康領域,樂視不會推出手表、手環或空氣凈化器。因為,前兩種產品,樂視無存量市場,需要從頭培育和啟發用戶,後一種產品很難和現有服務掛鉤。換句話說,三種產品都與樂視的DNA和產業化特色不大契合。我們更傾向於對一些日常小家電產品進行改造。

在娛樂方面,樂視有可能做一些小眾型產品,例如投影儀這種可以替代電視機,又比電視機輕便的產品。

這些都是樂視正在嘗試的新做法。我們希望借此將樂視的娛樂基因轉化成有趣生活基因,因為娛樂品牌,最終傳遞的就是有趣的概念,而這些新的嘗試可能將通通歸到LeMe品牌下面。

和電視不同的是,這些新領域、新產品,樂視更傾向於和現有行業夥伴一起做、合作推出。在樂視成熟的內部生態、對用戶價值服務創新的精準把握以及成熟的硬件生態鏈基礎上,我們正在與合作夥伴達成跨界合作,以形成生態體系。

至於目前已經做得比較成功的智能電視,樂視下一步的工作重點不僅是硬件,而將更多關註內容服務,通過生態鏈的搭建、完善,保證內容的專業性、獨特性,讓電視機服務化、個性化。例如,通過智能電視將家中的智能產品和服務串聯起來,開發一些基礎提醒、互動、個性化推薦等功能。

未來的趨勢是,信息的交互、遊戲、娛樂、社交等目前所有在家里用屏幕解決的事情,都可以通過電視這個大屏解決,甚至電視將成為家中所有智能設備的“大腦中樞”。一旦上遊的技術創新解決了交互問題,例如輕松打字等,未來極有可能三屏合一,iPad、電腦將被電視的大屏取代,圍繞電視的生態將進一步擴展。

解讀智能硬件生態

在聊生態時,人們常常會立刻想到互聯品網的生態構建,對於智能硬件的生態系統如何搭建往往比較迷茫。其實在我看來,智能硬件不是一個行業,它不像汽車、家電這種品類,而應將其歸為一個時代,一個互聯網化的工業制造時代。

在傳統工業時代,硬件的革新,都是基於上遊原材料、技術或功能的創新,沒有上遊的創新,下遊的任何創新都只能是波瀾而已,最多是零售業的變化,並非硬件本身的變化。例如,以前自行車只有鋁制車身,後來上遊發現了碳素纖維這種新材料,基於這種新材料,自行車行業產生了一系列創新,這就是典型的傳統工業時代的硬件革新模式。

互聯網化的工業制造時代,也就是智能硬件時代,遊戲規則已發生天翻地覆的變化。這個時代的創新已經很少由上遊來決定,而是由你面對的用戶和他需要的服務決定,是由用戶價值驅動的創新。

安卓和蘋果讓手機從工具變成了移動互聯網平臺,這更多地是一種服務上的變化。樂視的電視機也一樣,產品本身沒有革命性的變化,只是根據用戶需求,接入了互聯網的內容,將它變成了一個服務平臺。

現在智能硬件的一個誤區就是,把智能硬件當成一個產業或者是一個品類,這樣一來,企業的目光就會局限在對現有產品在上遊端做一些改變上,而非針對下遊端。

其實,很多產業在上遊端已經走到頭了,加個芯片沒有意義。智能硬件不是這麽劃分的,加了芯片、加了網絡模式就是智能硬件,沒有加的就是傳統硬件。如果這樣,智能硬件未來之路會越走越窄,更談不上構建生態系統了。

在我看來,智能家電也許連形態都不用改,而只是接入了一個新的服務,搭建了一種生態系統。比如冰箱。我認為,冰箱的未來可能不是單單一種產品形態,而是智能冰箱加服務的生態模式,例如配套超市送菜上門服務等。冰箱對接一個APP,能夠掃描冰箱里有什麽東西,把這些情況發到你的APP上,也發給超市的服務後臺。超市根據這個,每個禮拜給你送東西,你無非確認一下菜單,或者加一點補充。這就是智能冰箱。沒有必要刻意追求硬件上的變化,更重要的是給予用戶新的服務價值,搭建起和硬件相關聯的服務生態鏈。

智能手機的出現讓用戶擁有了一個很方便的移動互動平臺,這個服務平臺可以和硬件產品互動起來,解決了信息流的問題,能把需求定義得更清楚具體,用戶的很多行為因此可被解構和重組。

硬件創新是有極限的,發展到了一定時期會進入平穩發展階段。在平穩階段,你不可能期待硬件一直都有新的技術或者材料出來,也不能基於這個去構建生態。智能硬件時代,就是這樣一個平穩過渡期,應該基於用戶需求去匹配硬件的極限。智能的最終目的應該是打造服務生態鏈,而不是為智能而智能。

(全文發表於《創業家》雜誌2015年1月號,如需轉載,請聯系本刊,並標明出處。)

本文為i黑馬版權所有,轉載請註明出處,侵權必究。

真正厲害的女人,必是雌雄同體

小孩懂什麼?是一般父母的想法,移民這麼重大的事那敢要小孩參與決定?

但林爸爸卻把小孩當作大人看待,尊重並聆聽他們的意見,連決定送誰去念台灣的美國學校,也由小孩自己決定。長女林水仙才五、六歲時,家裡經濟並不寬裕,但林順和認為孩子總要有人會講英文,決定送其中一名去念美國學校,他就召開家庭會議跟太太與四名幼子討論,結果爭執不下,只好抽籤決定,中獎的是老二林夏如,林順和也信守承諾送她進入美國學校。

打從幼稚園開始,林家每年都有一、兩次的家庭會議,爸爸開會時很有原則,規定每個人只能發表意見十分鐘,而且只能講建設性的話,因此,在開會之前都要很認真準備。再重要的事情,他都會像對大人一樣地跟我們小孩商量。

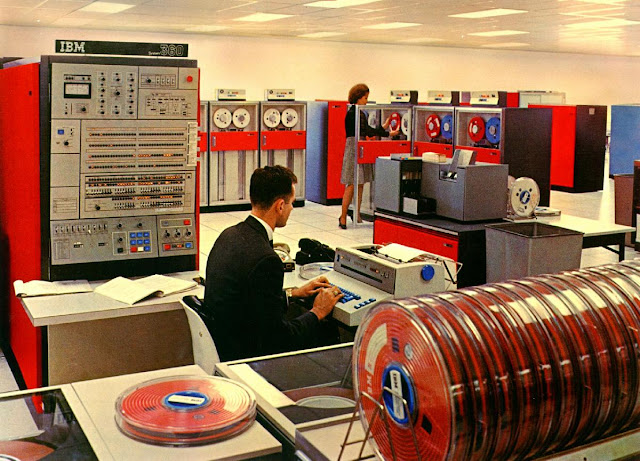

林爸爸把在IBM開會的方式帶回家,訓練小孩表達與溝通的能力。IBM的工作成了左右林順和一家六口命運的關鍵因素。身為「IBM黃埔一期」的林順和,在IBM整整待了二十七年。台灣政壇許多名人都是他前學長、學弟,如宋楚瑜、蕭萬長、關中。

林爸爸打小就很會考試的他原本想當個外交官,但政大外交系畢業後,立即考上台大政治研究所,不久又考取公費留學後,在美國夏威夷大學攻讀政治碩士期間,卻又對剛萌芽的個人電腦產生興趣。

他認為要成功,不管你們作哪一行,怎麼成功,都沒關係,但就是要成功。

林順和從小就不斷告訴三女一子。林爸爸治家如同治理公司,更把四位子女全當作:「專業經理人」來管理,教育孩子一概採用「目標管理」,家庭會議就是他進行小孩目標管理的主要方式之一。

林水仙念國中時,林順和在年底的家庭會議中,要求每人要寫出五年計劃,在一陣討價還價之後,四個小孩把計畫寫好放進紅包裡。五年後,他會再拿出來檢討,要求沒有達到計畫的小孩自己好好反省。當我小學時,我的目標寫著要考上北一女,父親卻告訴我說,北一女不是正常目標,成為一個怎麼樣的人,要做什麼事業,才是你們要計畫的,這就是父親給予林夏如姊弟們不同于一般家庭的視野。

為了撇開親情,達到客觀公正及效率的要求,林爸爸還常常找來開企管顧問公司的友人一塊兒來家中開檢討會,監督子女完成目標。現在,林夏如還學習父親開家庭會議的方式,要兩個女兒跟她一起開會,她才知道,要小孩乖乖坐在椅子上開會,可真不容易。

細路的彈性很大,在美國期間,都同時使用中文、客語、台語與英文進行對話,像新加坡、瑞士這種多語文國家就是這樣教育小孩的。林順和認為,不該限制小孩只學習哪一國語言,即使多語文進行,小孩子全部都可以學得很好。

四名子女念的大學也都是名校,林水仙念電機最著名的Cooper Union,林夏如念哈佛大學的政治系與東亞系,林水晶與林東潔則是念波士頓大學法律系與旅館管理系。林順和負責幫小孩找學校,卻不幫小孩選志願,從小數理超強的林水仙念電機,熱情活潑的林夏如念政治及東亞系,正義感十足的林水晶走法律,從小立志三十歲要當總經理的林東潔選擇念旅館管理,林順和一切都由小孩自己決定。後來,林東潔對投資產生興趣,想回到美國念企管碩士時,林順和也支持他,但學費只供應到大學畢業,林東潔只好先向姐姐們借錢入學。

日文,也是林爸爸精英教育的一環,在美國期間,林夏如與林水晶念高中時,林順和雖不強迫,卻不斷以行銷本事說服她們兩人到日本念一年大學。當時讀高二的林夏如跳級考上哈佛大學,他建議林夏如應該趁年輕去日本念一年大學搞好日文,不急著念美國大學,林夏如雖然決定念哈佛,後來還是去日本慶應大學當了一年的交換學生。不過,去日本的學費卻是林夏如在日本花旗銀行打工賺來的。

Shirley說:年輕人不試著冒險或走出去發展,也是因為台灣很舒服。很舒服的原因有兩點,一個是大學愈來愈多,這是一個先進國家應該做的,像香港、美國大學畢業生都超過3成,在先進國家這是一個必然現象。但台灣的大學畢業生這麼多,經常沒得到適合社會需求的培訓,結果讓學生畢業後非常失落。

Next Page