- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

賣掉公司就能快速致富嗎?

來源: http://new.iheima.com/detail/2013/1218/57234.htmli黑馬觀察到,公司之間的買賣無非兩類原因驅動:商業模式觸頂、行業大魚吃小魚的慣性並購。當並購案發生時,其實也並不意味著原有團隊能馬上套現,新東家為保護自己利益,通常會要求和新團隊留任一到三年,且會簽署比例價金協議,按目標達成情況予以兌現。所以,多數情況下,賣公司很危險!創業者之所以會想要賣公司,往往是出自一些不得已的因素。最常發生的情況就是「天險」,也就是商業模式碰到了上限。舉例個簡化的例子,假設你的生意是印度料理餐廳連鎖,花了近 10 年的時間在全臺灣所有可能的地點都展店後,卻發現這樣的營業規模仍然無法達到 IPO 上市的門坎,並且這樣的菜色也很難拓展到對岸或東南亞。這時你的選擇是再花 10 年的時間展開另一種菜色的連鎖,看看加起來是否能突破 IPO 門坎,或者,你也可以考慮把公司賣給已經上市的連鎖餐飲集團。而如果你的股東中有創投,則他們會更希望你選擇後者。創投基金往往有 7 到 10 年的年限,也就是時間到了他們必須要把股票想辦法賣出,並且把取得的利潤與本金退還給基金的股東。創投如果想要以好價錢一口氣就出售手中的大量持股,在並購中賣給新東家往往是除了 IPO 之外最好的選項。此外,有時候你的產業龍頭也可能出自於防禦,逼迫你出售給他們。再以上述的印度料理連鎖為例,假設你開出新的中東料理連鎖,市場反應非常好,很有可能在幾年內上市。這時已經上市的連鎖餐飲集團可能會害怕你未來將造成的威脅,出手迫使你臣服。常見的方法就是掀起價格戰,他們可以利用上市公司的資金優勢,推出用料更高檔,但價格更便宜印度料理餐廳,直接打擊你的營業額與獲利,阻撓你的 IPO 之路,最後迫使你屈服。幾年錢 Amazon 買下 Diapers.com 的背後故事,就是一個「以戰逼合」的經典案例。最後是創辦人自己的心態與能力。雖然 Google、Amazon、Facebook 等最偉大的公司都是由創辦人擔任 CEO,但事實是多數創業者對於當一個 CEO 沒有太大興趣,他們喜歡創造多過於管理,因此當公司的規模到了某個程度,他們寧可為這個小孩找一個好歸宿,解放自己再去創造另一番新事業。並購與致富另一方面,並購的價碼或許有高有低,但並不是每個案子創業者都能真的賺大錢。一般來說,當創投投資新創團隊,通常會要求在並購案發生時可以「優先拿回本金」,所謂的「Liquidation Preference」。假設並購的價碼與新創公司先前的總募資金額相差不大,則留下給創業者的數字就會比並購金額少上許多。此外,當並購案發生時,新東家當然也需要保護自己的投資利益。他們通常會要求核心團隊留任一至三年,也會要求你保證未來的營業額與利潤的成長。為了激勵你達到這些目標,他們會保留一定比例價金,達到後才能領取。最後是並購使用的籌碼,在多數的情況下,上市公司會用股票與現金的組合作為並購的籌碼,而一個並購案從談妥到真正完成交易則通常要 3 到 12 個月的時間。在這個過程中,上市公司的股價一定會有波動,甚至有可能會因為經濟狀況或產業變動而腰斬、躺平。如果這種事情發生,創業者實際得到的價金會遠少於當初的估計。所以,因為上述種種的現實考慮,在多數情況下把賣公司作為創業目標是相當危險的,也不一定就能達到所謂「一夕致富」的目的。但如果你能真正理解企業並購的背後邏輯,健康的運用這樣的退場機制,則它的確是創業者成功路上一個重要的跳板。 相關公司: 數據來自 創業項目庫 作者:林之晨 | 編輯:ningyongwei | 責編:寧詠微

一夕致富太誘人 華爾街惡棍片大賣

| ||||||

二○一三年耶誕節,描述美國黑心券商之王貝爾福(Jordan Belfort)的自傳電影《華爾街之狼》上映,美國首週票房告捷。不過,票房成績與影評反感走勢兩極,顯示觀眾愛「壞」英雄勝過「好」藝術,反映出「墮落容易、正義難求」的人性。 全片充斥毒品、色情與人性貪婪,這已是一面倒的認知,即使稱讚「好看,偶有笑點、不乏味」的《紐約郵報》也附帶批評「劇情過度膨脹、多餘,常不知所指」。經常挑戰導演意志的專業影評范恩(Marshall Fine)還問:「幹嘛給觀眾看這部片?」 對此問題,眾多媒體各有見解。《富比世》(Forbes)分析,一夕致富是好萊塢勵志電影最愛的題材之一,儘管是惡棍發跡的過程也無妨,它讓觀眾邊看邊想:用不完的錢、玩不完的性愛遊戲、High翻天的毒品,我也想體驗這種生活。道德、良心,都被穿插在電影中的心戰喊話情節慢慢消磨光了。 群眾冷漠,助長拜金貪婪 范恩也說,觀眾竟會認同這種非典型英雄,乍看之下似乎不可思議,但事實上,他們都被長達三小時的電影洗腦了:貝爾福的崛起對每個人來說都是很容易想像的故事,只要夠機伶、抓住貪婪人性海撈一筆,就算最後被抓包,代價只是二十二個月苦牢。觀眾出場前都會幻想著:貝爾福辦到了,我也可以。 此外,《富比世》進一步思考,拜金或是人性難改之惡,但冷漠才是助長歪風的推手。每隔幾年,華爾街就會爆出各種醜聞:安能(Enron)作帳詐欺、馬多夫(Bernard Madoff)吸金掏空等弊案,但說到底,該譴責的不是華爾街或資本主義本身,而是剝削濫權橫行,以及所有冷眼看待剝削濫權的社會大眾。 《哈佛商業評論》曾說,企業的決策,只要結果沒有顯示不好,不道德行為就很容易被所有人忽略,無意間就更加助長組織道德敗壞。金融海嘯過後,企業管理的大挑戰之一是,即使結果良好的行為也要檢查,同時,還要消除以成敗論英雄的價值觀。 然而,華爾街狂歡派對終有結束的一天嗎?當今全球公認最了解華爾街真相的經濟歷史學家高登(John Steele Gordon)不同意:「華爾街永遠只有兩種情感:恐懼和貪婪。」 | ||||||

兩千位房仲教的6招買房致富術

| ||||||

第1招 抓住稀有標的,轉手就賺徐州路學區華廈》獲利率70%買入時間:2003年 坪數與總價:40坪2戶,約2,880萬元貸款成數:85%,自備款約420萬元 ? ? 獲利:約250~300萬元考量與評估:高中、大學都在附近生活,觀察到西門町一帶,房仲很多、要賣的房子也很多,但是「紅單貼出去,被撕下來的很少」,研判西門町房子不好賣。但徐州路一帶,很少看到房子要賣,「稀有性」是一大特點。當時手中僅有150萬元,自備款不足,跟2位姊姊商借270萬元,10個月獲利出場。 第2招 管理員帶路,省下仲介費大安路巷子搶手華廈》獲利率88%買入時間:2005年 坪數與總價:32坪,約1,200~1,250萬元貸款成數:85%,自備款約187萬元 ?? 獲利:約160萬元考量與評估:從仲介處得知有標的物要賣,2個星期內與不同房仲去看4次,發現房子很快就賣掉,且成交價跟開價差不大。從「時間及價格」判斷,大安路巷子裡的房子是很容易脫手,如果有物件釋出,應該就可以投資。每次看房都主動跟管理員聊天,請喝飲料,跟管理員混熟後,從管理員處得知,另有屋主要賣房,沒有委託仲介,最後由管理員帶著去,自己找屋主,成功買下房子,省下仲介費。對管理員沒用的訊息,對你可能很有用,多交朋友,與人為善,朋友等於機會。 第3招 調閱謄本,掌握冰山下資訊敦化南路宮廟隔壁公寓》獲利率55%買入時間:2004年 坪數與總價:37坪,約1,100萬元貸款成數:75%,自備款約275萬元 獲利:約150萬元考量與評估:從仲介處得知和平東路一樓有公寓要出售,但此公寓隔壁的隔壁有個宮廟,一般人會認為,房子旁邊有個「宮廟」會不好賣,就不去碰,進而轉換到其他的標的物。但他思考:「為什麼一個宮廟,會在大安區敦化南路的巷子裡」,於是主動蒐集資訊(調閱謄本),得知這宮廟因有債務被假扣押限制登記,推測宮廟有可能會被拍賣,加上遠企地點不錯,房子可以放長,因為有做功課而握有別人不知道的訊息,所以敢低價買入別人不敢買的。 第4招 搭一座樓梯,住家變店面忠孝東路4段2樓華廈》獲利率91%買入時間:2006年 坪數與總價:35坪,約1,650萬元貸款成數:80%,自備款約330萬元 獲利:約300萬元考量與評估:看到忠孝東路附近很多住家變成店面以後房價3級跳,所以當房仲通知忠孝東路4段附近有2樓的住家要賣時,他特別留意。他發現這位於2樓的房子,屋主是用住家來賣,但這戶住家旁有個約8公尺的防火巷空地,他靈機一動想說:「大概有機會可以搭樓梯,就變2樓店面」,他之後與鄰居打聲招呼,打好關係後,把「住家」變「店面」,「創造價值」。 第5 招 破舊老公寓,打造成超商民生社區1樓住家》獲利率103%買入時間:2006年 坪數與總價:32坪,約1,450萬元貸款成數:70%,自備款約435萬元 ? ? 獲利:約450萬元考量與評估:原本是1樓破舊的住家,平淡無奇,但他發現附近一帶沒有便利商店,該物件是老公寓沒有公設,所以靈機一動,覺得一樓、又沒有公設,可以「做便利商店」。於是找來先前在補習班授課認識的超商擴店朋友,將舊房子重新裝潢得很漂亮,一下子「老舊住家變成明亮的便利商店」。包裝成「便利商店」之後,房價就不是原本住家的價格,肯動腦筋,就有機會創造翻倍價值。 第6招 鎖定精華區法拍屋,有機會撿便宜國父紀念館法拍豪宅》獲利率N/A(目前仍持有)買入時間:2013年 坪數與總價:61坪,約5,912萬元貸款成數:77%,自備款約1,360萬元 ? ? 獲利:0元(尚未脫手)考量與評估:去年下半年房市轉淡,投資觸角也伸向法拍市場,只要台北市精華地段有適合標的出現,就會前往參與投標。此案是去年年底,從司法院法拍查詢網看到的案件,原以為房市轉冷清,參與人會減少,沒想到仍吸引7組人投標,最後換算每坪約96.9萬元。以目前週遭相似案件,最新實價登錄成交行情每坪約130萬元來看,算是相當漂亮的一次出手。當房市處於盤整階段,鎖定法拍市場精華地段的好物件,有機會撿到便宜貨。 註1:以上標的持有期間大約落在8個月到1年。黃坤鍵現在資金比20多歲時雄厚,改以中長期投資,大部分以收租為主,不進行短期買賣。註2:本表獲利率計算方法為,(獲利÷自備款)×100%。獲利部分已扣除仲介費用,由於持有時間短,故未計入貸款利息及手續費 | ||||||

微博致富神話還在繼續:90後理工男賣化妝品年入過億

來源: http://news.iheima.com/html/2014/0918/145866.htmli黑馬註:WIS品牌創立於2011年,在2013年銷售額突破1億元,2014年他們的目標是突破2億,沖刺3億。面對BAT大公司的競爭對手時,產品測試給了創始人黎文翔堅持的信心。運用明星代言,情感營銷,免費模式,一個90後為主的團隊借助微博平臺創造了化妝品領域一個小米式的奇跡。

就在大家都喊微博營銷不那麽奏效了時,微博營銷致富的神話卻還在繼續。以祛痘產品起家的WIS品牌創立於2011年,在2013年銷售額突破1億元,2014年他們的目標是突破2億,沖刺3億。這樣一個90後為主的團隊借助微博平臺創造了化妝品領域的一個小米式的奇跡,盡管他們沒有華麗的出身,沒有驕傲的名校背景。

與創始人黎文祥的對話近三個小時,沒有一分鐘被浪費,沒有一句廢話,他平實地向我們講述了一個草根理工男在微博上創業年入過億的故事,還可真勵誌。

創業路上的微博情緣

作為一次創業者專訪,我努力地去探求創業者成長中的關鍵點。可以說,黎文祥的創業人生與微博緊密相連。

2011年,黎文祥和他的小夥伴們離開了校園,那正是微博火遍大江南北的時代。此時他們看到了微博平臺上很多草根大號成功的案例,覺得微博是一個好平臺,但是他們認為自己已錯過了做草根大號的最好時機,於是,連接客戶和大號的微博營銷中介平臺——微啟創成為了黎文祥團隊另辟蹊徑的嘗試。

憑借獨到的眼光和大學期間做項目的經驗積累,黎文祥抓住了這次機會,他們幫助團購網站客戶、微博大號和第三方開發者等建立了營銷合作,並從中賺取中介的利潤。隨之而來的電商企業大規模湧入微博平臺,電商的微博營銷也為他們的項目帶來了相對穩定和可觀的營收,在獲得資金積累的同時也為後來WIS品牌的孵化提供了獨一無二的經驗。

在微啟創的發展過程中,黎文祥和他的團隊可以說也站在了風口,黎文祥很快感受到了壓力。作為中介平臺,他們要面對出身BAT大公司的競爭對手,這些家夥們比他的草根團隊更容易拿到好的客戶資源和Case。因而盡管好的時候一個月能收入兩三百萬,但是,自身體量的局限讓微啟創在格局上無法突圍出去。此時,偶然的機會讓黎文祥從一位有20年化妝品經驗的朋友那里獲得了祛痘產品配方,有過痘痘經歷的黎文祥非常敏銳地感覺到:機會可能來了。

通過進行了小規模人群測試後,黎文祥果斷地組建化妝品團隊,並推出了WIS品牌。跨行業、跨領域,這其實對一個初創年輕團隊是不小的挑戰,但黎文祥堅定地推動WIS的發展,盡管在WIS的第一年里基本上是虧損狀態的,盡管團隊在用微啟創盈利的資金來養WIS這個可能的未來之星。

黎文祥的堅持和信心來自於對產品測試後的信心,來自於自己一個創業者的方向感和決策力,更來自於他對微博上可以催熟一個品牌的認可和執著。

微博塑造品牌的“非凡之路”

作為理工男為主的團隊, WIS的營銷需要黎文祥動一番腦筋了,一個新品牌如何快速在市場上打出聲量、塑造品牌,這幫小夥子們會怎麽幹呢?

怎樣的平臺能夠快速傳播打出品牌?無疑是在微博的社會化平臺。

把營銷手段用到極致,而不是淺嘗輒止。黎文祥選定了這樣一條營銷準則。

首先要迅速吸引粉絲、樹立起品牌,找明星無疑是一個最為常態的手段。黎文祥認為與其把資源投入在某個明星價格不菲的廣告代言上,不如集中投入在一群明星的微博轉發上。於是,湖南衛視快樂家族的明星團們成為了最初的體驗者。WIS借助明星微博轉發是廣播模式,這讓WIS完成了品牌傳播中的曝光,而後一直采用該模式,完善了在用戶從認知到強化的過程,使得品牌的知名度越來越高。

以李維嘉試用WIS的圖文微博為例,累計閱讀數超過2.4億,討論量超過15萬,其中韓庚、謝娜、何炅、李湘等明星們都對WIS的祛痘效果發微博互動,這些明星的轉發帶來了各自粉絲群體的關註,無形中為WIS帶來了二次的傳播效果。李維嘉的微博發布短短3天,就給WIS就帶來了1萬多粉絲的增長。值得一提的是,這條2013年底發布的微博,到筆者近日撰稿時仍然有粉絲在互動。

“一箭雙雕”這個詞兒雖然略顯刻薄,但確實起到了意想不到的效果,為WIS迅速積累到粉絲用戶,強化了品牌辨識度,打通了進入這個市場的門檻。

其次,黎文祥深知起步階段積累粉絲的意義,他開始不斷地嘗試微博商業產品給WIS引入流量。WIS是微博粉絲通2013年一季度推出後的第一批用戶,2013年每天在粉絲通投入1-3萬元,帶來的是日增興趣關註粉絲超過2000。如果細化這個數據,15元左右的獲取成本比起一般電商動輒上百元的成本無疑更為高效,要知道通過粉絲通帶來的不是強制關註的粉絲,絕大多數是感興趣才會關註,是真實粉絲,具備強烈的購買傾向。

3年時間,粉絲從0到350萬,WIS前期的積累可以說是一段“非凡之路”,既有足夠大膽的諸如粉絲通千萬元級別的大投入,又有充分利用微博平臺特有的開放性和互動轉發,通過明星做最符合品牌的引爆式傳播。

迅猛與細膩結合,極致與靈活共存,WIS的品牌之路由此發酵。

情感營銷撬動微博運營杠桿

品牌微博如何運營?在有了體量粉絲積累後,WIS的官微需要“與時俱進”。

在完成品牌的傳播和強化之後,WIS開始 由“廣播模式”努力向“密切的交談”轉變,具有擬人化色彩的官微則是這個角色的推動者,情感營銷的階段來了。

黎文祥很詳細地介紹了WIS品牌的微博運營擬人化。通過“小希”這個角色的引入讓官方微博生動了起來,加上專屬的粉絲團賬號運營,WIS的官微矩陣是以親切的小希形象和大家交朋友的。小希情感細膩真實,她會撒嬌、會鬧、會開心,通過小希大學堂、小希愛八卦等個性化欄目的運營,WIS官微不像很多品牌那樣硬邦邦,而是情感豐富的好朋友。

WIS粉絲團微博運營同樣很有特點,粉絲團團長的外部形象大大咧咧、愛開玩笑、愛八卦,團長和小希都以擬人化地方式去運營,這帶來了良好的粉絲回饋。粉絲們在WIS官微的評論里和小希、團長形成了良好的互動,並且不斷加深情感和信賴,這樣的效果令過去傳統所謂大牌們官微無法企及。所以從這個層面上,WIS是真正意義上屬於年輕人的化妝品品牌。

過去的品牌說明全靠說明書,而WIS的產品說明卻有自己的百萬粉絲通道和口碑傳播,細節的反饋和互動也由小希和團長來幫助用戶解答,如果說傳統品牌與用戶之間隔著N層界限,那麽WIS則發揮自己微博社會化運營的優勢,直接和消費者做朋友。

“我們需要在10分鐘內回複粉絲,而這就是運營內部的一個硬性規定“如果說對於企業內部這是硬性標準的話,那麽對於粉絲來說那絕對是”甜蜜的愛“。以至於有的員工開玩笑”吐槽“說,我們老板更愛他的粉絲,而不是自己的員工。

微博上免費送,品牌力的社交體驗

外媒曾報道歐美很多年輕人不願意用寶潔旗下的化妝品,她們認為這是他們媽媽才用的品牌;觀察時下國內的90後乃至00後,要吸引他們對你的品牌產生興趣駐足,的確需要在產品體驗上做足文章。

和前文提到的“極致營銷思維“一樣,在體驗營銷上WIS的微博運營還有自己的一套邏輯:追求引爆點,不怕多花錢,專註社交體驗。

比如拿出10萬支零售產品在微博上免費回饋給粉絲。

10萬支零售產品意味著什麽?接近80元的市場零售價,這就是800萬,如果算上物流的成本,再算上活動的線上運營成本,恐怕要超過1000萬。那麽免費送給WIS帶來了什麽?一次免費送帶來20多萬的粉絲增長是顯性的數據,而基於這場活動背後給品牌帶來的美譽度就不是數據能夠呈現的了;通過免費送帶來的粉絲忠誠度、粉絲互動率乃至粉絲回購率這些元素在拉動銷售的同時,進一步幫助WIS完善產品、完善營銷運營、完善自己的粉絲通道;同時,這樣大規模的活動也是對WIS團隊能否繼續高速增長的一次壓力測試。

以免費模式來引爆活動、提高市場效率,這是品牌力的一次完美社交體驗。在產品過硬的基礎上,通過微博的社交性和傳播力迅速觸達粉絲,拉動潛在粉絲的增長,社交對於品牌的價值得到了充分的驗證;與此同時,在粉絲的潛意識里,勢必會形成這樣一個邏輯:WIS的免費送,獨一無二,絕對是“業界良心“。

毋庸置疑的是,WIS雖然已經實現盈利,銷售額過億,但依然在路上,而WIS與微博的情緣也將繼續演繹。

“微博是唯一能將品牌力鬧起來的平臺,微博能鬧,能火,大家知道火;其他平臺雖然很多人知道,但是卻無法集中、高效去引爆一個品牌。”大力發展微博業務的同時,談到讓人趨之若鶩的微信營銷,黎文祥反倒表現出冷靜:“微信里面有火的東西嗎?好像也有,但是說不出那麽多。”

對新興品牌來說,營銷推廣已不受方式所困,效率才是關鍵;如今市場的飽和程度和競爭的激烈程度,使推廣效率對他們來說更為急迫。所以,微博仍舊是WIS未來社會化營銷的主陣地。

看完黎文祥和WIS的故事,是否發現WIS和小米很相似,都看中並崛起於微博的營銷,都看中年輕人的品牌定位,都是行業的後起之秀。不過也許還有一些不同,黎文祥比雷軍更年輕,雷軍的小米是高富帥的創業,黎文祥的WIS是草根的逆襲。

一個88年的草根男帶領一群90後的小夥伴,用3年時間做到年營收1個億,沒有任何外部投資,依托微博打造出一個年輕人的化妝品品牌,這絕對是一段草根逆襲的創富奇跡。

賣鳥糞致富 曾經的洗錢天堂 奇葩國家——瑙魯

來源: http://wallstreetcn.com/node/208914

華爾街見聞在上文介紹,由於一家美國對沖基金申請凍結瑙魯的海外銀行賬戶,瑙魯(Nauru)的可用財政資金即將枯竭,國家面臨破產。

那麽,瑙魯究竟是怎樣從一個全球最富有的國家之一淪落至此呢?這個國家有過怎樣奇葩的發展史呢?一起來看看。

根據維基百科的資料,瑙魯的國土面積僅為21平方公里,是全世界最小的島國,也是世界第三小的國家,僅次於梵蒂岡和摩納哥,位於澳大利亞和夏威夷之間。該國僅有國民1萬人。

作為參照,華爾街見聞提示一下:上海自由貿易試驗區(上海自貿區)的轄區面積為28.78平方公里。

瑙魯曾被外國稱為“舒適島(Pleasant island)”。在第一次世界大戰之前,它曾是德國的殖民地。此後很長時間,該島被澳大利亞、英國和新西蘭輪番把持,直到1968年才正式獨立。

瑙魯全島覆蓋著厚厚的鳥糞,日積月累成為富含磷酸鹽的礦物質。這是一種優質的天然肥料,該國在上世紀以大規模出口這種自然資源而暴富。60-70年代,瑙魯成為全世界人均GDP最高的國家之一。1975年,當瑙魯財富處在頂峰時期之際,其人均GDP為5萬美元,僅次於沙特阿拉伯。

曾經,富有的瑙魯沒有稅收,醫療和教育全部免費,水、電、住房基本不要錢。政府也在那時買了幾架波音737客機,還買了一些輪船和國際酒店,還成立了一支信托基金。80年代的時候,這支基金被曝其資產規模超過1萬億澳元。

不過,瑙魯在極其富裕的時候並不註重平衡國內的社會和環境問題。80年代末90年代初,瑙魯的磷酸鹽礦物資源逐漸枯竭,國家背負了大量債務,多數信托基金的資產被出售。瑙魯還接受了美國通用電氣集團(General Electric)的貸款。後來,該國宣布債務違約,並被迫拋售了其主權財富基金持有的大量財產。

當年,全國高達1/3的適齡勞動人口失業。由於之前多年的不良飲食習慣,很多居民還遭受著糖尿病和肥胖癥的折磨。據世界衛生組織的消息,瑙魯在2007年被打上全世界最肥胖國家的標簽,因該國94.5%的居民都體重超標。

(瑙魯安保人員)

當繁華褪去,瑙魯的國家財政主要來自於以下幾種途徑,但多數財路已被阻斷:

1、從避稅、洗錢中賺錢——瑙魯政府曾經大開銀行市場以試圖賺取傭金,門檻低到只要通過網絡申請就可以開銀行了。因此,這個國家很快地就變成了避稅和洗錢的天堂。然而,2002年,美國指瑙魯為國際洗錢中心,並禁止美國的銀行與該國存在商業聯系。瑙魯因此被迫關閉大部分銀行,“洗錢天堂”的光環隨即消失。

2、抓捕非法移民——瑙魯政府後來和澳大利亞簽署協議,爭取對方的資金援助,而代價就是修建和管理上文(從全球最富到破產 又一個國家被對沖基金逼死了?)提到的難民拘留中心。

3、其他奇葩的發財之道——今年1月,瑙魯議會宣布一項方案,將國外新聞記者申請瑙魯簽證的費用從200美元一次性上調至8000美元。盡管如此,還有可能被拒簽。

英國《金融時報》援引澳大利亞悉尼大學的地理學教授John Connell的觀點稱,正是瑙魯政府多年的管理不善導致了國家的悲劇:

通過出售磷酸鹽礦物,他們變得非常富有。但他們花錢並不明智。在國家繁榮的時代,人們停止了捕魚,不再去學校讀書,也不再接受高等教育。

他說,磷酸鹽開采引起的環境退化意味著島上的土地已不能支持大量的農業開采。在這種情況下,大規模移民可能是居民們唯一的長期選項。

亞洲開發銀行今年在評估該國時表示:

瑙魯面臨很多嚴重的發展挑戰。該國幾乎沒有私營經濟,可耕種的土地非常少,可用水源也相當有限,卻擁有極高的負債和有限的政府財政收入來源。

扯掉情懷的悲情布,媒體是致富行業

來源: http://news.iheima.com/html/2014/1008/146479.htmli黑馬:人們通常認為,媒體就是新聞,媒體就是沒有“ 錢“途的行業。而這篇文章將一步步解剖媒體的真核;沿著”媒體“發展的脈絡,展現媒體不為大眾所知的想象空間。

離開,只是思維邏輯再跟不上,操作方法再也無法適應,不要扯一塊情懷的悲情布來掩蓋。

這麽有想象空間的東西,被做成了需要拼盡全力方能生存的東西,不是敵人狡猾,而是自己無能。

我的一位學生,她的男友在清華。最近她給我發了一條微信:某公司今年11*15大概16萬(編註:月薪11K,一年發15個月工資)——我知道她的男友在該互聯網公司實習,並曾經就是否要留下咨詢過我。

女學生緊接著來了一句:好像有點少啊。現在進這個公司已經不是最好的時機了,先來的人吃肉,後來的湯都喝不到。

我不想說我的學生和她的男友心高氣傲。在國內一等一的985高校中,學生不滿足於十多萬年薪也不算不正常,而且她男友真得很優秀,對薪水期盼高點也是應有之義。這里的重點是這句話:“現在進這個公司已經不是最好的時機了”

這家公司已是上市公司。在一般情況下,公司一旦上市,對新員工的股權期權激勵就會少很多,尤其是基層新員工。我的學生所謂不是最好的時機,大抵就是沖著這個來的。

什麽叫吃肉的最好時機,其實就是“想象空間”。大多數人學校畢業後是要進入一個組織而非創造一個組織的,組織的想象空間有多大,對一個剛剛踏上社會的人很重要。而組織的想象空間,取決於組織所在的行業的想象空間。從比例上而言,更多的人願意去一個物質上有想象力的地方——這真的是常識。

真正有質素的人,是想象空間更重要,而不是現實空間,笨蛋!

二

我06年進入上海交通大學媒體與設計學院,從教時間不長,只有八年。在我的印象中,這個學院畢業出來的學生從事記者這個行當的,不是沒有,但相當稀少。我自己也曾經連續問過數屆本科生,基本上只有一到兩個學生願意舉起手來說我將來想當記者。至於有一屆研究生,這個數字是“零”。

根本原因在於,對於大多數人來說,記者這個行當缺乏物質上的想象力。馬斯洛需求層次理論在普遍情況下依然成立。雖然有些人秉持著一股新聞專業主義去擔當,但在敬佩之余,我並不認為新聞專業主義能夠拯救這個行當。

這不得不要說專業主義的起源。事實上,它並不是伴隨著大眾媒體的降生而降生,而是在上世紀中葉才慢慢開始普遍被接受。一個標誌性的事件是1947年的哈欽斯報告——《一個自由和負責的報業》。

在牢記這個年代的同時,我們再來看看兩位新聞史上赫赫有名的人物:赫斯特與普利策。他們都是煽情主義策略大師,黃色新聞戰中的主要對壘雙方。兩人的競爭大致在19世紀末,也給新聞史上留下了濃墨重彩的一筆。有一點必須看到的是:黃色新聞幫助他們賺取了一大票利潤,使得普利策身後甚至可以立下遺囑,創建哥倫比亞新聞學院培養專業新聞從業者,以及,設立普利策新聞獎來表彰新聞業特殊貢獻者。

可以這麽說,專業主義誕生於一個新聞媒體確立了可盆滿缽滿的商業模式之後,在巨大利潤的前提下,有良知的報人,開始審視自己的外部性,並為社會責任建立擔當。這種高度的倫理自治再一次證明了中國先哲的這句名言:有恒產者,有恒心。

情懷,是建立在經濟基礎上的,笨蛋!

三

傳統大眾媒體的崩潰已經到了讓人麻木不仁的地步。我這里再不厭其煩地舉三個剛剛發生的例子:

10月1日,紐約時報宣布裁員100名采編人員,約占采編人員總數的7.5%。;

10月7日,CNN和TNT電視臺的母公司Turner Broadcasting宣布全球範圍裁員10%,涉及1475人;

10月7日,彭博商周的記者發布消息稱,“亞馬遜最新的高端Kindle Fire HDX平板電腦,將會預裝一款應用,能夠展示《華盛頓郵報》的新聞與照片。”——這款預裝應用是免費的,而其他設備下載則要收費。百年郵報,已經淪為一個平板銷售的促銷品了。

在這樣的背景下,堅守新聞專業主義其實已經在物質根基上發生了動搖——這話聽著十分殘忍,但事實如此。我的一個相當不討喜的觀點是:在今天新聞學院里,教授新聞專業主義是有必要的,但大談新聞專業主義是沒有必要的。因為它缺少可操作性。

尤其是大談為了堅守新聞專業主義而付出的那種代價,並將之悲情化,聽講效果固然不錯,但涉世未深的莘莘學子們,除了一時激情慷慨之外,又會想到什麽呢?

這個行業,太沒想象力了。

近一段時日以來,經常聽到:想發財就不要做媒體。我不覺得這話是對的。一個不能發財的行當是沒有想象力的行當,如果只是小眾玩意兒(比如某種很偏門的學術研究)倒也無所謂。但如果事關社會大眾,這個行當不能發財是不可以的,因為它無法吸引總體上質素較高的人群,最終沈淪下去。而媒體的外部性,也會使得媒體的沈淪,就是社會的沈淪。

必須對這類話語予以批判。同時,對媒體,進行再想象。

媒體早就不等同於新聞報道了,笨蛋!

四

媒體究竟是什麽?眾說紛紜。

我比較同意這樣的一個比較通俗的說法:媒體是消除信息不對稱的工具。

所以,媒體與新聞不是一回事。所有承載新聞功能的,都可以說是媒體。但媒體,不是都需要承載新聞功能。

中國互聯網三巨頭BAT都有媒體屬性。其中騰訊可能稍弱一些,因為它的主營業務是遊戲——這一行和媒體關系略淡。然而,無論是百度,還是阿里,媒體屬性是一等一的,雖然它們自己很少生產內容。而騰訊所謂的移動互聯網船票“微信”,無論騰訊怎樣小心翼翼,公眾賬號的媒體屬性,依然是無法繞過去的。

媒體,很顯然是一個“顯學”,是一個“大賺特賺”的行當。壓根不是什麽“想賺錢就不要做媒體”。如果我們今天依然要抱著過去那種大眾媒體的審視態度的話,那麽,思維邏輯上,就已經要被淘汰。

很有趣的事是,互聯網新貴們都在動媒體的主意。被估值做到5個億美元的今日頭條,雖然反複聲稱它是一種搜索分發,但就大眾使用角度而言,這是一個媒體。網易這個創業培訓基地培養出來的,無論是春雨,還是i美股,包括猿題庫,都有媒體的影子。三年0-100億美金的某米公司,覺得自己媒體力量強大得不得了,因為它有MIUI生態。連某個做手機垃圾清理的服務的,都在琢磨如何用龐大的裝機量,構建它的媒體平臺。

廣告這個行當,一向是高毛利的生意。只不過,完成廣告的路徑,發生了變化。

互聯網的核心是註意力經濟,而註意力三個字,天然就和媒體有著無法割斷的聯系。

媒體的轉型路徑之一是電商化,但不知有多少人了解的是,電商也在努力媒體化。

媒體,怎麽是一個沒落的不能發財的只能供君子從業的行當呢?

少林寺都在招新媒體總監啊,笨蛋!

五

我一個個人的看法是,“新聞學院”需要改名,比如我交這個名字就不錯:媒體與設計學院。中山大學有一個“傳播與設計學院”,也是可以考慮效仿的。

將新聞等同於媒體,是極其狹隘的。隱含的邏輯就是媒體一定和專業內容生產有關。而這個隱含的邏輯在渠道和UGC雙重大爆發的情況下,已經不能再成立。

自媒體開始出現。

這個其實在03年就被美國人定義的一種新物種,經過十年的醞釀、發端、夯實直至今天的風起雲湧,已經從UGC(用戶貢獻內容)蔓延到了EGC(企業貢獻內容)。一個被稱為“大規模業余化”的時代已經降臨。無視這一切,心心念念抱著純種的PGC(專業者生產內容)又有多大意義呢?

內容生產依然需要打磨和再造,但這不僅僅局限於遣詞造句。議題的選定,信息源的獲得,含有一定眾包理念的生產,內容的後續推廣,都是需要重新審視的議題。

將內容轉化為產品,將產品傳化為服務,寫下來很輕松的兩句話,做起來撲朔迷離。誰都還沒有定論。

是傳播出現了重大的變化,而不是新聞這樣的內容,笨蛋!

六

依然有相當多的未知問題需要去討論和研究。新聞業有太多定論的東西,而媒體業,時勢的變化,讓我們不得不去再造媒體的一些理論體系。隨便羅列一下,就有太多的未知。

以下問題沒有答案,也沒有任何價值判斷,是設問句,不是反問句:

內容的運營與內容的生產,究竟有何區別,它們又是能通過何種模型得以勾連起來?

所謂的數據挖掘和信息匹配,在實踐層面上,究竟能不能幫助到真正意義上的閱讀增加和商業價值提升?

媒體是註意力經濟,在線服務在聚攏註意力的同時,它的業務體系是不是像它的前輩傳統媒體那樣存在邊界?

相較於CopyRight,CopyLeft是否應該引起更大意義上的重視,並成為媒體內容運作的一個默認法則?(CopyRight才是例外)

即便是務虛性質的倫理問題,我這里都有三個:

如果媒體具有外部性的話(姑且不用社會責任或社會公器四個字),那麽類似搜索引擎把自家的百科、知道之類置於顯要位置,類似電商平臺商家給錢就能讓貨品上首頁,是否具有正當性?

在3Q大戰中,類似360這種企業自媒體,利用裝機第二的彈窗一味攻擊對手,是否符合媒體倫理?(QQ.COM這種已被視為大眾媒體的,顯然不符合)。隨著企業把控傳播渠道愈來愈盛,這個話題越來越有討論的必要。

個人自媒體是否可以接受企業的費用撰寫評論稿件?這在過去通常被稱為軟文且至少在公開場合,是不能被接受的。更進一步的,ta是否可以接受企業的費用撰寫對競爭者的攻擊性評論?——註意,個人自媒體很少能生產所謂客觀新聞,他們本來就是靠主觀評論為生。

未知,就意味著可想象,笨蛋!

七

媒體,是致富行業,不是悲情行業。

離開,只是思維邏輯再跟不上,操作方法再也無法適應,不要扯一塊情懷的悲情布來掩蓋。

這麽有想象空間的東西,被做成了需要拼盡全力方能生存的東西,不是敵人狡猾,是自己無能啊。笨蛋!

青少年投資致富大法 Consilient_Lollapalooza

http://blog.frankyfan.com/2014/11/blog-post_4.html問世間最值錢的東西是什麼? 樓? 鑽石? 股? 人脈? 生意? 不同人有不同的答案, 但我好肯定自己會答: 時間. 這是稀缺, 不可再生的非賣品.

上一代, 讀好書, 未來做經理, 置業安居. 這支歌, 今時今日未必work. M型社會, 階段下流化, 財富世襲, 內地人到港競爭資源與機會. 好似好灰咁. 當然, 我地可以話政府PK, 但實際地, 都做個社會"受害者"的角式, 好嗎? 受害者當然希望人同情而施抒援手, 改變現實, 但往往同情者少, 援手也不足. 與其做受害者, 不如自己諗計求變.

"青少年, 不想成社會受害者, 便要停止埋怨, 立刻計劃自己的致富大計"

不是說社會沒有加害自己, 而是就算加害了, 也不用太在意. 情況就如同麥記買汽水, 買完最後被紋身佬撞跌左, 又可以點呢? 失去公義是蝕章, 但爭取公義的成本也太高, 不如諗下飲水定買過杯, 一定唔會打翻紋身佬條囡杯可樂吧. 我從小便不覺得自然界很有公義, 力量制衡在生物學, 物理學上, 卻比比皆是. 我信上帝過信政府的創造, 但神愛世人, 所以意志力強, 憑信心還是有生路可行.

"青少年, 你想要多少財富, 便有多少財富. 不怕你達不到, 只怕你想不到"

寧欺白鬚公, 莫欺少年窮. 時間是至寶, 可變化出萬物, 而萬物卻變化不了時間. 年輕人真的要敢想. 諗大D, 諗大D, 諗大D. 不用理會旁人, 不用理會自己的出身, 現狀. 那些相對起時間這資源, 實在微不足道. 反而能否想出令自己"心動"的目標, 才是問題. 當然, 心底這個致富大計, 如果讓人知道, 要有一定心理準備, 因為不會有人認同你, 甚至更容易吸引人打擊你. 要緊記一點, 他們說"做不到", 不是在講你, 而是講緊他們自己. 人就是欠缺信心, 欠缺希望, 年輕人要體諒別人未必如自己咁有時間. 精神內守, 沉著做事就得.

"青少年, 投資是致富的方法"

窮爸爸話, 賺錢有四個方法:

- 用時間幫人打工, 讓人地俾錢你. 單純的賣時間.

- 用時間替自已打工, 自己賺錢. 與前者分別是有自主權, 有提高時間回報的權利

- 用時間去運用別人的時間去替自已賺錢, 與前者分別是你可間踪不參與業務而維持事業.

- 用時間去運資金去替自已膁錢.與前者分別是, 你已不用參與業務而維持事業

四個方法, 分別就係打工, 自僱, 做生意, 投資了. 時間是稀有的重要資源, 當然要小心運用, 以最大化它的效能. 這些道理, 不用多說, 投資是最有效運用時間的賺錢方法, 靈活度也最大, 是富人的遊戲, 想致富必定要學懂.

"青少年, 要思考. 學習成功與失敗的方法"

水可以解渴, 但口渴便把任何液體灌進肚, 會怎樣呢? 致富容易, 但並不便宜. 第一天打算不做受害者, 就必須戒了"依賴別人"的便宜心態, 做什麼也要自已負責. 投資的成敗也是, 負責任, 便會認真了. 很多人就以為投資就是買股票, 自己不懂便問別人, 或單純賭搏. 依賴別人, 依賴幸運, 這樣不行的. 咁應該點? 這個問題, 再不要問人, 而是問自己. 這樣, 思考便開始了.

當有思考後, 便要快速學習為何一些人能做得到, 一些人做不到. 只要做成功的方法, 避免失敗的方法就可以了. 這是一個不停的過程. 世界也在變, 也不要太早下定論, 不要依賴所學所知的, 否則現在的思考便要停頓.

"青少年, 要了解自己的致富公式"

打工的致富公式:

回報=時間X月薪

資本累積 = 資本+回報-生活成本

自僱

回報=時間X月薪(1+變動)

資本累積 = 資本+回報-生活成本

做生意

回報 = ((收入-成本)Xn - 人工(買時間)租金(給物業投資者)雜費)-利息/稅項)-

資本累積 = 資本+回報Xt

分紅(給投資者)

投資

回報 = 資本產出/資本投資

資本累積 = 資本(1+回報)^t

打工與自僱主要是以"加法"去累積資本, 做生意是以"乘法"去累積資本, 而投資是以"次方"去累積資本.

"青少年, 第一是要致富, 第二是要盡快有資本"

加法, 可以由0開始, 乘法與次方, 都不能以0開始. 因此要盡方法找到爭取本金. 增加收入, 減少支出. 很多人不能致富, 除了想不到, 就是做不出來. 可能連最基本的"減少支出"也做不出, 如同農夫把自己的谷種也吃掉, 上天如何眷顧這農夫呢? 增加收入的方法很多, 始終不是要找很多的本金才可以開始投資. 或許單純炒賣iphone, 補習,甚至兼職也可以. 單純以時間去得到本金. 然而, 要十分小心債務以及高風險的事, 如犯法的事. 不是道德問題, 而是失敗的後果會浪費很多時間. 欲速則不達.

"青少年, 找本金, 不要忘記準備投資"

由0零到1, 容易令人興奮, 忘記致富的計劃. 本金只是第一步, 同時必須盡快學懂怎樣做下一步. 否則血汗錢便保不住了. 因此要盡快思考及學習如何投資. 一樣, 不要依賴任何人, 沒有人會責任帶著自己走. 沒有人是可依賴的, 包括成功的人, 他們可能是幸運, 或者世界已改變. 觀察, 思考, 驗證想法, 是唯一的學習出路. 可聽, 可學, 但不依賴.

"青少年, 本金不多, 出手也不能多"

例如以兩年的時間找到10萬元, 這時便差不多可以開展投資或做生意的計劃了. 子彈只有一發, 失敗了便要兩年後才可以有10萬. 因此要非常小心地進行. 獅子麻鷹等高等狩獵者, 都不是輕易出擊的, 但出手的命中率很高. 有得做是不夠的, 還要清楚知道怎樣成功, 怎樣會失敗. 成敗對自己會如何. 不要依賴別人, 不要依賴幸運, 中間有不確定性, 內心有恐懼, 沒辦法, 這是生命中信心的一躍, 盡最大努力後, 最後就是憑信心, 以及接受可能要再等兩年的可能.

"青少年, 本金不用多, 機會也不用多, 一生人, 三四個機會就夠"

------

後記:

這實際上是基於我在大學year1的想法, 最後一段是今年加上去的. 我也浪費了很多時間及錯過重要的東西. 世界不會沒有機會, 水流低流, 日月交替, 千秋不變的. 沒有機會不是真相, 只是識相.

授權商想要新故事 米奇和朋友的致富經

來源: http://www.infzm.com/content/105591

華特·迪士尼1928年創造出那只叫“米奇”的老鼠,至今還是明星,同時也是富豪。《福布斯》曾經統計過,米奇和它的朋友們每年為迪士尼帶來高達60億美元的收入。 (迪士尼供圖/圖)

2014年,米奇86歲生日前,迪士尼邀請南方周末記者探訪了迪士尼總部。

1983年,主演了迪士尼動畫電影《米奇聖誕頌歌》之後,米奇淡出大銀幕,只是偶爾為迪士尼的“新人”獅子王、美人魚等擔當配角;在《冰雪奇緣》里,它是安娜公主買冬衣時,雜貨店里擺放的一只毛絨玩具。

米奇的一生,不是動畫角色的一生,而是四處賺錢的一生。

沒有第二家公司像迪士尼這樣對一只原本“人人喊打”的老鼠表現出十二分的熱情。辦公室的門牌、路邊的街燈,甚至餐桌上的餐具和甜點,那只名叫“米奇”的老鼠形象無處不在。

在迪士尼的官方描述中,米奇“是個天生的英雄。有點傻氣,有點淘氣;勇敢並且堅毅的精神使他能夠領導大局。還有……他最喜歡哈哈大笑。”在迪士尼的動畫故事里,他永遠是人生的贏家。

米奇還是一只會掙錢的老鼠。《福布斯》雜誌曾經推出過一個“全球虛構形象富豪榜”,榜單顯示,米奇和他的朋友們每年為迪士尼帶來的收入高達近60億美元,是最能掙錢的“卡通富翁”。

經濟危機時,是瘦老鼠;經濟好轉時,是微胖老鼠

動畫師約翰·T·奎因在迪士尼工作了34年,畫過數不清的米老鼠。他拿起鉛筆,飛快地畫出幾個圓圈,組成米奇的頭部、耳朵、眼睛和鼻子,再勾勒出幾條弧線,一個帶著誇張笑臉的米奇就成型了。

1928年11月28日,世界第一部有聲動畫片《威利號汽船》在紐約首映,老鼠“米奇”在片中擔任主角。他吹著口哨,雙手轉動舵輪,戴一頂廚師帽,套一條肥大的短褲。這一天成為米奇的誕生日。如今,他已經86歲了。

奎因告訴南方周末記者,米奇形象的變化是跟隨時代的。1928年米奇誕生時非常瘦,沒有戴上那雙經典的白手套,也沒有穿鞋子,看上去還是動物的模樣。那是美國的大蕭條時期,經濟危機之下,米奇胖不起來。米奇的白手套是在1929年迪士尼推出的動畫短片《大劇院之家》中戴上的。

1930年代初,美國經濟漸漸好轉,米奇有錢買到很多奶酪,把自己養得肥一點。1935年,第一只彩繪米老鼠出現,這是奎因認為最可愛的米奇形象,“他看上去整個身體軟軟的”。

米奇的眼睛也發生過改變。最初是狹長的橢圓形,之後則像一個餅狀切割圖,邊緣缺了一小塊。1940年,迪士尼為米奇打造了一部彩色音樂動畫電影《幻想曲》,他的眼睛第一次變成了類似人眼。《幻想曲》之後的米奇參加了二戰,在經歷大事件後長高了一點,耳朵也從之前比較僵硬的形象變得活潑能動。

1955年,迪士尼推出第一部彩色動畫電視劇《米奇俱樂部》,劇中,米奇的女朋友米妮、唐老鴨、大灰狗布魯托、大灰狼高飛開始登場。米老鼠和唐老鴨都很聰明,但米老鼠的聰明最後總能成功,唐老鴨投機取巧,最後總是狼狽不堪。《米奇俱樂部》播出後風靡全球,有關米老鼠、唐老鴨、米妮、布魯托的出版物和玩具開始暢銷,米奇再次成為動畫明星。

年少成名之後,米奇其實並沒有忙著給小朋友們講新故事演新節目,大多數時候出現在全世界百貨商店里的服裝、文具、日用品上。

迪士尼的商品授權業務開始於1929年,華特·迪士尼授權給一間文具公司,把米奇的肖像印在書寫板上。此後,這項業務發展成迪士尼消費品部。另一則勵誌故事在迪士尼內部廣泛流傳——一家生產手表的公司瀕臨破產,找到華特·迪士尼。售價2.95美元的米奇手表問世後,一天賣了一萬只,手表公司起死回生。

我要和他拍照, 哪怕排隊一小時

美國一家幫助癌癥兒童實現臨終願望的基金會,每年收到最多的願望是:去趟迪士尼。

1955年,世界第一座迪士尼主題公園在美國加州安納罕市落成。人們第一次見到“活的”米老鼠出現在遊行花車上,朝沸騰的人群揮手,旁邊是迪士尼創始人華特·迪士尼,還有華特的朋友,當時的好萊塢影星、後來的美國總統羅納德·里根。

1950年代,美國步入“嬰兒潮”,新一代不再滿足屏幕上萬變不離其宗的老鼠,米奇受歡迎的程度有些下滑。通過在迪士尼樂園與粉絲合影、互動,米奇重新激起了人們的熱情。

樂園耗資1700萬美元,每天需2500名工人維護。無論身處樂園哪個位置,都看不到外面的建築,這是華特·迪士尼建造樂園時的想法——營造一個遠離現實完全的幻想世界。

他建造迪士尼樂園的動力,源自大量影迷來信希望參觀迪士尼工作室、與卡通明星合影,以及他帶兩個女兒出門,卻找不到好的“合家歡”式遊樂園。

迪士尼樂園15年里累計吸引6億人次入園,這直接促成了1971年佛羅里達州奧蘭多迪士尼樂園的開園。在奧蘭多,迪士尼連開四座主題樂園、三座水上樂園,面積124平方公里,成為世界最大的主題樂園。

迪士尼還在東京、巴黎、香港擁有主題公園,2015年,上海的迪士尼樂園也將開幕。主題公園如今是迪士尼的核心業務,2013年,迪士尼全球收入450億美元,11家迪士尼主題公園貢獻了近三分之一。

運營一家迪士尼樂園的成本巨大。巴黎迪士尼樂園有超過14000名雇員,僅員工工資每年就需支付7800萬美元。每張接近200美元的門票收入只能抵消一部分成本,樂園真正的收入來自紀念品商店和食品、軟飲料這些成本低、利潤高的產品。紀念品商店遍布園區,如果沒買夠,在樂園的出口附近,還有一家最大的商店等著遊客補貨。

加州迪士尼樂園,整個就是米奇的大型宣傳場,各種設施遍布“隱藏的米奇”,要想進入專門為米奇修建的名為“椿樹鎮”的家,與活米奇合個影,需要坐上樂園小火車,到“米奇卡通城”下車,再在他家門口排上一小時的隊。

迪士尼的動畫師約翰·T·奎因在教人們怎麽畫出一只米老鼠。他已在迪士尼工作了34年。 (南方周末記者 李邑蘭/圖)

米奇可以戴骷髏頭,但絕不能抽煙喝酒

1991年,美國知名作家約翰·厄普代克受邀為迪士尼出版的《米老鼠的藝術》一書作序,他對沒有新作品的米奇表達了擔憂:“它正處在危險中,如果沒有持續有趣的故事,它很容易變成一堆視覺垃圾,最終被消費主義的推土機碾壓殆盡。”

保羅·魯迪什是迪士尼的資深動畫導演,獲得過三屆艾美獎。他生於1968年,是看著米奇動畫片長大的一代,他告訴南方周末記者,“新一代的觀眾有點忘記米老鼠是卡通人物,而只是主題公園里一個供人合影的大人偶。”他和厄普代克相似,擔心人們把米奇忘了。

2012年,魯迪什打算拍一部以米奇為主角的動畫系列短劇。米奇形象對於迪士尼來說太寶貴了,能不能講好他的故事,領導層還有些猶豫。

米奇也越來越多地出現在馬克·雅可布、杜嘉班納、華倫天奴、川久保玲等時裝品牌的秀場上。

2014年4月,設計師品牌集成店Opening Ceremony推出與迪士尼聯名的時裝系列,以《威利號汽船》中的水手米奇為主題概念。其中一款紅色米奇圖案毛衣,偶然被《美國好聲音》導師、著名音樂人法瑞爾·威廉姆斯穿上了節目現場,立刻賣到斷貨。

“對於杜嘉班納這樣一些成熟的高端時尚品牌,米奇形象是懷舊及展示親和力的手段,而對於像Opening Ceremony那些年輕的時尚品牌,米奇這樣知名的卡通明星又能幫助他們引起更多消費者的註意。”美國《時尚》雜誌在一篇名為《米老鼠的持續吸引力:為什麽時尚業仍然對他感興趣》的文章中評論。

“米奇一直被視為低幼市場的寵兒,通過與時尚結合,一下進入了成人市場。”埃莉斯·巴坎告訴南方周末記者,她是迪士尼經典動畫與娛樂特許權特許經營發展與啟動部總監。

米奇進軍時尚業是近十年的事。隨著小熊維尼、凱蒂貓等卡通形象在衍生品市場走俏,米奇授權商品的銷售收入一度下滑得很厲害。2002年,負責迪士尼品牌全球授權業務的迪士尼消費品部專門成立了一個“米奇問題研究室”,論證了18個月,走時尚路線成為成果之一。

杜嘉班納是最早與米奇合作的高端品牌之一。2004年,杜嘉班納推出一款限量版T恤,胸前是1930年代風格的米奇擺出四個不同的俏皮姿勢,占據四個格子。這款售價347歐元的T恤很快售賣一空。

一旦決定授權,迪士尼不會幹涉對方設計師的設計,他們可以取米奇身上的任意元素進行發揮。“我們保留對米奇設計最終拍板的權利,因為我們不能允許任何損害米奇形象的設計出現。”巴坎告訴南方周末記者,總體來講,米奇絕對不能抽煙、喝酒,不能對年輕人有任何錯誤示範。

米奇也與平價時尚品牌合作。在加州迪士尼消費品部的一間展示室內,巴坎拿起一件印滿米奇頭像的白色露臍衛衣,告訴南方周末記者,這是迪士尼2014年與美國少女品牌Forever 21合作的三十多款米奇系列服裝中的一件。

保羅是迪士尼消費品部時尚與家居部的員工,負責米奇等經典卡通形象與時尚品牌的合作。2014年初,起步階段的美國男式沖浪運動休閑品牌Neff希望能與迪士尼合作開拓男孩市場,保羅接手了與Neff的合作。

男生一般對米奇形象沒有那麽大的興趣,保羅建議把迪士尼電影一些反派角色的元素放到米奇身上。於是,米奇變成了《加勒比海盜》中的獨眼海盜,有的還戴上骷髏頭骨裝飾。很快成為這個品牌最受歡迎的系列之一。

朋友致富的起步 止凡

來源: http://cpleung826.blogspot.hk/2015/03/blog-post.html本身我知道朋友有間自住樓,又知道朋友有買一點股票,應該是金利來吧,於是我就大膽亂說一下,替他組織一番。

當年都是7成按揭吧,扣掉多年供款,粗粗地計算一下之後,我就話,

當朋友聽完之後還在心中盤算時,我就補充,強調這只是我隨口說說,

更高手的,未必是「即套即買」,因未來可能資產大跌,

跟朋友說完,還多討論一些股票買賣,足夠讓他深思一番,因為

沒有財商,的確會看不見很多機會,之後年復年,

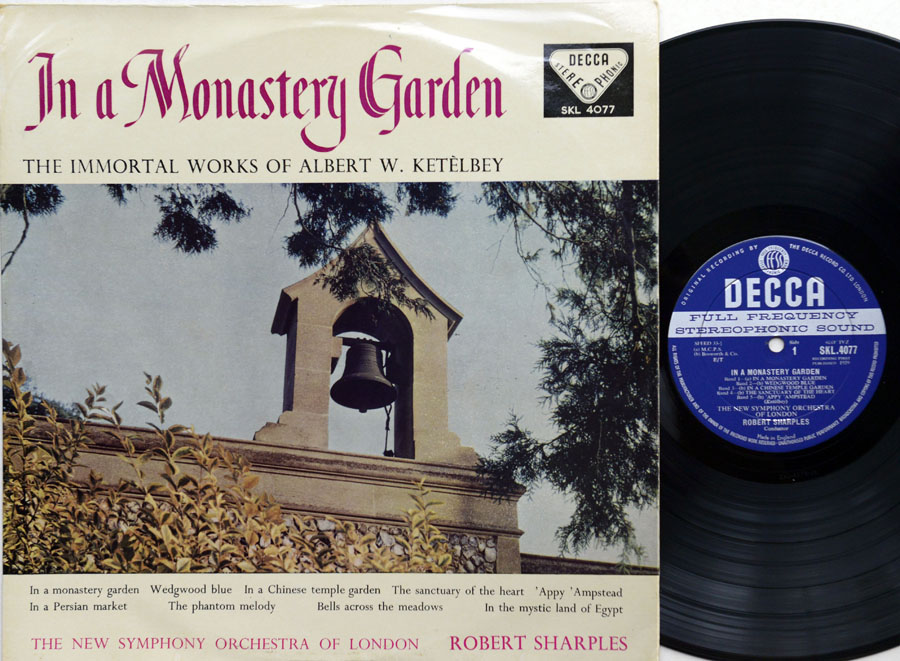

音樂150820 Ketelbey一曲致富

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/08/20/%e9%9f%b3%e6%a8%82150820ketelbey%e4%b8%80%e6%9b%b2%e8%87%b4%e5%af%8c/音樂150820

Ketelbey一曲成名,一曲致富。

蕭律師執筆:名曲名盤系列之「In a Monastry Garden」

這張唱片的編號是SKL-4077。 Decca廠方將它定為輕音樂或輕古典音樂類,故用SKL編號字頭而不是SXL,而label是不常見的藍底銀字。

這張唱片的編號是SKL-4077。 Decca廠方將它定為輕音樂或輕古典音樂類,故用SKL編號字頭而不是SXL,而label是不常見的藍底銀字。

卻德比Albert William Ketelbey (1875-1959)是英國作曲家兼指揮家,出生於充滿煤煙的工業城市伯明翰,去世前卻住在南岸不遠滿泊豪華遊艇的渡假聖地Cowes。他的境況何以有那麼大的反差?

他的生平平淡,沒有其他作曲家那麼多釆多姿。 他在年僅十一歲時寫了一首鋼琴奏鳴曲,並在Worcester Town Hall演出,當時的名作曲家Edward Elgar是座上客。 此曲蒙受Elgar高度讚賞,使他獲得一筆獎學金進入 “三一書院Trinity”供讀音樂。 在那裡,他以能夠熟用多種樂器而出名,豐富及富原創性的配器獨特風格,特別在東方音樂領域,成為他個人的標記。他曾在三一書院舉辨的一場獎學金樂曲創作比賽中,擊敗了《行星The Planets》的作曲家Gustav Holst。

在三一書院期間他寫了不少樂曲,較嚴肅的作品用真名發表,而較輕鬆的沙龍類則用藝名“Raoul Clifford”發表。

離開書院後,卻德比擔任過不同的職位,包括十六歲時任 聖約翰及溫布頓的風琴師,二十二歲任West End劇院樂團永遠指揮,後來任倫敦Vaudeville劇院的音樂總監。 他以善於寫流行輕音樂而薄有名氣。當時的電影全是默片,亟需配樂,更因當時流行的 “茶舞”──香港五、六十年代也很普遍──也需要氣氛音樂。這都大大增加了對他擅長的這類音樂的需求。

在一個個人作品音樂會中,英皇佐治五世蒞臨聆聽卻德比的演出,但他遲到了,錯過了開頭演奏的《Cockney Suite》。英皇要求他再演出其中State Procession一段。

卻德比的運氣在1915來臨了。 那年他四十歲,寫下了《In a Monastery Garden》。至於為何寫這樂曲卻人言人殊。其中一個說法,1926年卻德比在《Musterpieces》雜誌三月號發表的一篇文章題目為《In a Monastery Garden》這樣寫:

“一個人寫東西必須有所感。我寫《In a Monastery Garden》時,幻想自己是一個僧侶。 我在早年曾有過苦修的傾向,故而有這種想法並不太為奇。我譜寫這樂曲的靈感來自一次往Scarborough的遊玩,途中參觀了一所美麗但古舊的修道院。 那度寺院門似乎將裡面寧靜及出世的氣氛與外面的煩囂世俗分隔開來。 我有了一個想法:這需要用一個樂團去表達。回到家裡,就開始譜寫一幅音畫,表達我所感受到的──僧侶的吟唱、靜穆的環境、與及一般的情緒感受。我感到極大的榮耀,因為後來許多僧侶要求我容許他們將樂曲吟唱那一段(該段樂是由合唱團唱出的)作為早禱和晚禱的吟唱。”

卻德比為自己這首樂曲作下註腳:“第一主題代表詩人在寧靜的修道院庭園裡遐想──和平靜穆的環境、樹葉聲、鳴鳥。第二主題是短調minor key,表達個人的哀愁、控訴與懊悔。 僧侶們正吟唱著祈憐曲Kyrie Eleison(這應由樂隊去唱)。風琴和鐘聲響著。 第一主題靜寂地再現,仿彿來自出塵的世外,然後續漸大聲和持續,整首樂曲在光輝與喜悅中終結。”

卻德比安排在海邊渡假勝地作這曲的首演。 曲譜出版商本來要求他刪除Kyrie Eleison一節才肯發行,但卻德比堅持不讓,終於出版商退讓了。這首樂曲在Ronnie Ronalde棒下演出出乎意料地空前成功。 他在以後多次演出都把這首曲放在最後作「壓軸戲」。這曲的唱片在當時竟銷售了一百萬張,風行一時,使卻德比發了大財。

於是他便「食住上」, 在以後幾年間,先後寫了類似風格的樂曲如《The Mystic Land of Egypt》、《In a Persian Market》、《In a Chinese Temple Garden》、《Bells Across the Meadow》等,都大受歡迎,他的身家也像豬籠入水。其實除了他確實去過那間修道院外,根本沒有去過什麼 “波斯的市場”,也沒有參觀過 “中國寺院的花園”,樂曲完全是憑空想像出來的。 合該他走運,當時的人轉向喜歡聽輕音樂。所有他的樂譜發行面世都有兩個版本,一個是樂團版本,一個是鋼琴版本。鋼琴版本走入家庭,你話佢發唔發?

十年間卻德比成為英國最成功的作曲家。1929年按演出場數計算,他被《演藝人權益憲報》形容為「英國最偉大的在世作曲家」,無怪引起同業們的嫉妒。一個在2003年由BCC電臺節目舉辨,投票選舉「你的一百首最好聽樂曲Your Hundred Best Tunes」,卻德比的《Bells Across the Meadows》榜列第三十六。

不過很奇怪,卻德比雖則在英國負享盛名,國際樂壇卻甚少關註他。 權威的Groves音樂字典《音樂與音樂人Music and Musicians》完全沒有提及他;即使在Oscar Thompson的《音樂與音樂人國際百科全書International Cyclopedia of Music and Musicians》也只有短短的粗疏的十一行文字。

他曾任英國有名的Columbia唱片公司音樂主管二十年之久,管轄超過六百個錄音。 到了二十世紀二十年代,他太富有了,再不須擔任唱片公司的職位,於是退隱專心作曲。 二戰後,英鎊貶值,他的身家大幅「縮水」,但相對而言仍非常富有。

他去世前留下遺囑,囑咐遣孀不要讓人翻查他的作品,由是無法直接研究他的音樂。1947年在一場水災中,他的居屋被水淹浸,流失了很多初稿。這也許導致他只有很少作品留傳於世。

順便一提,後來的名鋼琴家Clifford Curzon是他的姪兒。

英國Decca和EMI兩大唱片公司都為紀念他而有好幾個錄音,標題都用《In a Monastery Garden》、《In a Chinese Temple Garden》或《In a Persian Market》等。每個黑膠唱片約收納八至十個曲目(如果是CD版可以更多些),每首都有非常描述性的標題。 不知是否巧合,所有這曲目的錄音都達天碟水平,就算連二、三版都非常了得。 這或許由於他在配器安排時十分刻意各樂器群組也未可知。

以下是常納入唱片的曲目:

In a Monastery Garden在一個修道院的園庭

In a Chinese Temple Garden在一個中國寺院的園庭

In a Persian Market在一個波斯市場

Sanctuary of the Heart心靈的聖所

Bank Holiday堤岸的假日

In the Mystic Land of Egypt在神秘埃及國土上

Bells Across the Meadows橫過牧草地的鐘聲

The Clock and the Dresden Figures時鐘與德斯頓的人物

With Honour Crowned為榮譽加冕

Phantom Melody幽靈的旋律

In the Moonlight在月光下

A Passing Storm On a Sunny Day星期日經過的風暴

卻德比的名字,相信準發燒友多不認識,但只要你一聽上,必定會喜歡。起初Decca將這輯音樂歸入輕古典音樂light classical music類,所以唱片編號不用古典音樂的SXL(或單聲道LXT),而改用SKL流行音樂字頭;去到美國以London名義發行也不用CS(或單聲道CM)古典音樂編號而用PS字頭。唱片的label不也用黑底(London是紅底銀字)而改用藍底銀字。Gilbert and Sullivan的輕歌劇和Mantovani的輕音樂在Decca也歸入這一類。

這曲的錄音不很多,各位可從以下中選擇:

Decca SKL-4077

London PS-186。London版是Decca在美國發行的品牌,在英國印製,和英版Decca完全沒有分別,只是label不同而已。

London SPC-21036。Decca在七十年代中發行在當時是新猷的「四聲道」,叫Phase 4 Stereo,聲明也可以二聲道的一般身歷聲播放。這個「新猷」沒有成功,證諸以後各廠都不再生產(DGG及美國各廠都從不生產)可知梗概。 Phase 4 Stereo的失敗並不在技術上面(四聲道確實是技術上的新猷),而是適應市場需求估計失誤。 但四聲道用二聲道重播是沒有問題的,廠方在製作時已考慮到不是每個用家都有四聲道裝置,故可兩用。

Phillips 6514152,1981年的數碼錄音,由Alexander Faris指揮倫敦交響樂團和著名合唱團Ambrosian Singers。

EMI ASD-3542,是1978的錄音,由長於指揮芭蕾舞樂大師John Lanchbery演繹。

WESTMINSTER WST-15005,美國西敏寺錄音,意大利籍Alberti指揮Vienna State Opera Orchestra,1963錄音。不要小看細廠的製作,這是一張百份百天碟。

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019