- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

豆瓣、貓眼評分事件後,投入王健林懷抱的時光網會走向何方?

來源: http://www.iheima.com/zixun/2016/1230/160606.shtml

從2005年的電影資訊起家,到2016年含納媒體、電影推廣、會員社區、直播的電影生態閉環,時光網十一年,關於其締造者侯凱文這一名字,外界卻知之甚少。

因為《長城》《擺渡人》等電影評分的不盡人意,引發了一場圍繞影評人、豆瓣和貓眼影評社區的滾燙輿論。時光網這時已躺在萬達的懷抱,新商業野心正加速展開。

侯凱文變了。

最近,他開始置身於舞臺中央,聚光燈之下,周轉於媒體間。這些對於互聯網公司的boss而言十分普通的行為,在侯凱文那里卻很不普通。

從2005年的電影資訊起家,到2016年含納媒體、電影推廣、會員社區、直播的電影生態閉環,時光網十一年,關於其締造者侯凱文這一名字,外界卻知之甚少。

低調神秘如他,拒絕一切曝光,以至於網絡上的公開資料稀松寥寥到加州大學舊金山分校教育學畢業、前微軟高管,再無其它。另一方面,時常被媒體拎出來,和他進行參照比對的是豆瓣的阿北。

往前數,侯凱文最早的一次公開亮相是在2016年5月,一場主題為時光網衍生品的發布會上,名字叫《電影遇見生活》。在媒體的描述中,現場區隔於傳統互聯網公司的發布會,LED屏上沒有密集排列的數據,也沒有乏味的技術詞匯,而是經典繪畫、電影片段交映相成的文藝氣質。

7月27日,萬達院線發公告稱,以2.8億美金全資收購時光網。

四個月後 ,轉變由此而開。

萬達院線聯手時光網推出Mtime專業版APP和時光直播,侯凱文再次站到臺前,“(時光網)上億用戶(PC用戶6000萬、移動端用戶8000萬)”、“擁有20萬部電影資料及130萬人影人資料”,他已經適應數字驅動的presentation。同時,接下來很長一段時間,他的日期都被媒體訪問塞得滿滿當當 。

不過,有些東西始終未變。

侯凱文還是每天6點左右起床、跑步,夜里11點之後停止工作。他依然西裝領帶,像《唐頓莊園》里的紳士貴族,衣著考究。他保持著西方思維方式,習慣用英文短句表達情緒,並不忘予以記者“great question”的稱贊。當然,未曾變化過的還有侯凱文,即使50歲,時光無痕的凍齡長相。

市場不允許你慢了

說起“慢”公司,近的有知乎,往遠了講,十幾年如一日的,豆瓣算一個,再就是時光網。

“慢”體現在幾個方面,商業化速度上,媒體、資訊、票務、衍生品……時光網的每一步在當時都首當其先,另外一層意思則是——離錢太遠。如你所見,時光網連年處於虧損狀態。業務上,只要是侯凱文堅持的,往往會投入數年打磨,而不管周圍風聲響動,就拿衍生品開發來講,前前後後花費4年時間。

無可否認,“慢”也為時光網搭起了高聳堅實的護城墻。它創建了全球除IMDb之外的第二大影視數據庫,Mtime PRO擁有十幾萬實名的專業用戶,衍生品實現了4到5倍的增長。可謂在萬木逢春時嫁作了他人。

“時光網是不是遇到了一些難以跨越的瓶頸,只能通過合並這種方式來解決?”創業家&i黑馬問。

“十一年都做下來了,沒有什麽不可跨越的。”侯凱文給出了解釋:好的機遇來了,借此你可以把公司規模擴大,當然要去做。“你跟著商業機遇走,到那個時間點上了,正好,天時地利人和。”

《長城》公映之後,四面八方的熱鬧相繼而至,其中女主角的背景、“張藝謀已死”的論調最為洶湧,夾雜在內的還有樂視影業CEO張昭與影評人的口水戰,期間,電影票房突破三億、五億、八億(截止發稿前為8.96億)。

時光網與這些熱鬧所構成的關系是衍生品和直播。《長城》點映當天,時光網下的時光直播聯合全國42個城市100家影院進行了“百城聯動”活動,據悉,一系列直播為時光網APP帶來了超100萬下載。如果並購沒有發生,侯凱文需要和一家家影院去談,難度可想而知。現在萬達院線一個命令下來,速度、規模都能跟上。

“不管我們願不願意,市場、技術、用戶變得太快。直播的出現不是說它形式好,而是它快,(用戶)看完就完了。我們都是做新聞的,大新聞基本就是24小時(的熱度),很難有超過3天的。”

將時間翻轉到時光網伊始,車馬,互聯網都慢。視頻網站正小荷尖尖,補貼、燒錢遠未演變成慣性。侯凱文說,“我們創業11年,和豆瓣一起走來,那是商業里給你最後一次這麽長時間,(現在)再也沒有這個時間了。”

侯凱文發現“市場不允許(慢)了”,他希望時光網更快一點,而萬達正好。

互補

侯凱文對於萬達的感情讓人難以捉摸。

一方面,他將兩者的結合形容為“最理想”,並慶幸有這樣的機遇。但另一方面,他又忌諱聽到“時光網抓住萬達”或“時光網抱上萬達大腿”諸如此類的表述。

也許,在侯凱文眼里,兩者門當戶對,說誰委身下嫁、攀附與誰都不太妥帖。事實也是如此,萬達院線深耕線下,時光網紮根線上,雙方各具優勢,90%皆為互補。

萬達院線總裁曾茂軍在接受創業家&i黑馬采訪時曾表示,過去,時光網是做傳統票務平臺,電影衍生品,還有媒體,未來則希望做成平臺型公司,包括直播、視頻,以及下載專區等等。

如今雙方正在對衍生品業務進行整合,據侯凱文透露,明年1月份,除了自有的衍生品品牌“影時光”外,萬達的衍生品專賣店也將由時光網接手經營。

海外布局同樣在緊鑼密鼓的準備中。“春節過後,衍生品就要進軍海外了。”侯凱文告訴i黑馬。未來,時光網衍生品將紛紛在澳洲、美洲院線生根發芽。

質疑

“時光網作為親生孩子,轉入他人之手會不會有一種失落感?”

“沒有。”

如果你想從中窺探到侯凱文的挫敗消沈,抱歉,那你看不見臆想中的賣身後可能有的心不在焉、貌合神離。

“孩子也得上大學。你做一件事情,是有夢想的。當遇到一個機會說,如果不改變夢想,不改變我追求的,只不過讓這個規模更大,我當然要去做。”在侯凱文的世界觀里,萬達的加入並沒有改變事情的本質。這讓他鬥誌如初。

人們還是免不了擔心萬達會影響時光網的基因,左右電影評分。質疑聲來自於傳奇影業(被萬達收購)作為聯合出品方的《長城》在時光網上的評分遠高於豆瓣(截止發稿,該影片時光網評分為7.0,豆瓣評分5.2)。

對侯凱文來說,堅持真實的電影評分,一直是讓他頗為自豪的。

《小時代》上映那會兒,片方在時光網上砸了大把銀子做推廣,網站上的評分不受丁點兒影響,還是三四分。回到《長城》上,侯凱文一邊希望“大家再給點時間,看未來我們怎麽評分”,一邊表達了自己的想法:“如果你心平氣和去看這部片子,不考慮張藝謀,它確實給了你娛樂,沒有必要把它罵成那樣,也沒必要賦予那麽高期待。那個分數很合理。我個人評的話,就是7分上下。”

只是侯凱文無暇顧及於此,他需要將大把的精力都投入到萬達與時光網的業務整合上,采訪結束,就匆匆奔向另外一個會議室,在那里他要和衍生品團隊就設計和創意進行溝通,頻率一般維持在每周四次。CEO與設計師的角色,他更偏愛於後者。而明天,還有《星球大戰》的直播等著他們。

記者一直沒有說出口的關於“會不會套現離開”的疑問似乎也有了答案。在采訪間層層列列的手辦、玩偶衍生品中,恍若看到了時光網的下個十年。

Q&A

以下為創業家&i黑馬采訪侯凱文節選:

創業家&i黑馬:時光網和“六大”都有衍生品上面的合作嗎?

侯凱文:3年前就全簽了。我們簽的最早,最全,最多,但都沒有對外公布,天天開發布會不是我們的做事風格。

創業家&i黑馬:會在海外萬達的影院鋪設衍生品的渠道嗎?

侯凱文:我們賣所有片商的衍生品,鋪所有的院線,不僅僅服務於萬達。而萬達也認識到,時光網想要發展更好,必須保持其原來的品牌服務,這也是我們合作的基點。另外,春節過後,衍生品就開始布局海外了。

創業家&i黑馬:國內和國外觀眾的口味會存在差異,時光網怎麽解決這個問題?

侯凱文:所以我們(衍生品)成立第一天,就要求設計師一定要來自五湖四海,里邊包括法國人、美國人、日本人……everyone。好的電影可以跨越文化障礙,好的衍生品也一樣。

創業家&i黑馬:在國外,衍生品收入已經超過票房,但在國內還處在早期階段嗎?

侯凱文:這說明成長空間很大。只不過你比人家起步晚,紮紮實實做下去就是了。如果你做得好,市場將會是全球最大的。而在工藝技術方面,給一些時間,我們也會成熟的。

還有就是,一個電影,往往到了第二部、第三季才可以出衍生品。你看國外都是非常成熟的電影才做,《蝙蝠俠》已經做了多少期了?

創業家&i黑馬:合並前後,您的工作重心發生了哪些變化?

侯凱文:唯一的變化就是花在技術整合上的時間多了。因為你的銷售渠道擴大了,接觸的片子比以前多了,推廣的形式也變化了。要把萬達線下系統和時光網線上系統對接起來,這需要團隊的協同效應。但這兩塊怎麽做都很好玩,我自己非常喜歡。

創業家&i黑馬:回顧10年發展,像票務平臺崛起的時候,你有沒有覺得錯過了一些機遇?

侯凱文:我錯過了使我掉進巨大深淵里的機遇(笑)。

我們一直不相信,補貼票,對行業及公司有任何的好處。我們是唯一一家不做那些1塊9,9塊9補貼的公司,這對片商和影院都是很大的傷害。你今年再看,付出了多大代價!

所以當時我們把所有資源和錢砸到了衍生品上,現在回頭看,多令人欣慰。

創業家&i黑馬:如果您所喜歡的東西和市場的需求發生了沖突,會妥協嗎?

侯凱文:看用戶需要什麽、有什麽變化,這才最重要。做自己相信的事,盡量不妥協,成功的幾率還是很大的。隨波逐流,那我還不如去做外賣了。

創業家&i黑馬:在商業社會里,如果你先考慮自己喜歡的事,或情懷的東西,是否想過可能存活都是個問題?

侯凱文:我們做了喜歡的、正確的事,不也活得很好?

匿名用戶

匿名用戶

豆瓣入局內容付費,文化內容付費市場會迎來第二春嗎?

來源: http://www.iheima.com/promote/2017/0307/161717.shtml

豆瓣推出付費內容,它為何要劍走偏鋒?

本文系羅超頻道(ID:luochaotmt)對i黑馬投稿,作者羅超。

新春過後,微信付費閱讀即將上線的消息給內容市場再添一把火,也掀起了內容付費的討論。現在,當我們討論內容付費市場時又多了一個例子:豆瓣推出付費內容產品“豆瓣時間”,首期內容為詩人北島和他的朋友們的詩歌課,形式為音頻,收費為128元訂閱102期內容(已更新6期)。對於這款內容,我的感覺是有些陽春白雪。北島的詩歌課程面向特別文藝的群體,有些小眾。那麽,豆瓣為什麽要劍走偏鋒呢?

豆瓣入局內容付費市場是水到渠成

在行和分答在推出不到一年時間里獲得了累積融資額超過2億的融資,再加上BAT對內容的布局,明顯可以感受到“內容”已成資本寵兒。但一直距離資本運作較遠的豆瓣,顯然不會為了跟風而做付費內容這件事情。

與許多“強制內容化”的工具類平臺不同,豆瓣本身就有內容基因。最初豆瓣是圍繞書影音的標記工具,但豆瓣社區化之後,有了許多興趣類內容,如書影音的評論,再比如小組里面的帖子,還有豆列、日記等等。豆瓣FM、豆瓣閱讀等子產品更是直接提供文化內容消費。現在,豆瓣已是一個內容平臺,覆蓋了文化、旅遊、美食、生活諸多內容。

我觀察到,豆瓣去年就在強化平臺的內容屬性。去年豆瓣4.0改版,原創內容以信息流的形式出現在用戶首頁,背後是“編輯+算法”的推薦。在內容變現方面,豆瓣很早就進行過相關嘗試,比如豆瓣FM的會員模式、豆瓣閱讀的付費電子書,還有付費的專欄。不過,彼時內容付費這件事情還未成氣候,不論是支付工具還是版權體系,以及用戶的付費習慣,都還沒有今天成熟。今天“豆瓣時間”入局內容付費市場,可以說是水到渠成。

從文化內容市場切入付費是劍走偏鋒

說到內容付費,我們首先會想到去年興起的知識付費產品。分答、知乎Live、得到、喜馬拉雅,以及今年火爆的微博問答、36kr等,這些平臺都是知識交易平臺——付費模式和產品形式不同,但承載的內容本質均屬於知識範疇,解決的需求是讓用戶花更少的時間,獲得優質的、有針對性的甚至定制化的專業知識服務。事實上,網易公開課等在線教育平臺,也可算是廣義的知識付費平臺。正是因為此,許多人也將知識經濟與內容付費混為一談。

但是,正如我之前對內容產業的定義所言:只要能夠滿足用戶精神消費需求,就可以稱之為內容,資訊、知識、文學、動漫、音樂、視頻、遊戲都屬於典型的內容。因此,知識付費雖然最先爆發,但卻不是內容付費的全部。事實上,在知識付費產業爆發之前,數字內容付費市場就已存在,比如網絡視頻、手機文學,再比如十年前的運營商SP以及美國的數字音樂市場,都是內容付費經濟,且市場規模比今天的知識付費要大得多。

知識付費潮的興起給內容產業帶來的啟發是:在互聯網內容數量爆炸而質量低劣的今天,精品內容是稀缺到可以賣錢的。再結合類似於問答、打賞、社交圍觀、會員訂閱諸多具有互聯網特色的商業模式,知識以外的內容市場,也會迎來第二春,吃到互聯網內容付費的紅利。

“豆瓣時間”第一款內容是北島的詩歌課,是北島以及他的16位詩人和譯者朋友們,對51首中外經典現代詩的朗誦和解讀。這是知識內容嗎?一部分是,比如解讀詩歌這部分算是教育的範疇;但又不全是,比如朗誦就是一款文化而不是知識產品。所以我認為“豆瓣時間”最終不是要做知識付費這件事情,而是要做文化內容付費。從“豆瓣時間”上,可以看到,內容付費市場可以突破知識,進入更多細分領域。細分,也是內容付費市場的大勢所趨。

數字文化內容付費市場潛力不容小覷

豆瓣進入的市場,我稱之為“數字文化內容付費市場”,這是看上去小眾但卻正在壯大的市場,堪稱藍海。“飽暖思淫欲”,物質越來越充裕的中國人對消費消費的需求日益強烈,電影票房連年增長、民間畫室遍地開花、小眾話劇場場爆滿、民謠歌手備受追捧……這些都表明用戶對精神消費有了更強的需求和更高的追求,他們對個性化、多元化、創新性的內容十分渴求。

今天,能夠滿足用戶精神消費需求的非互聯網莫屬。

一方面,用戶的註意力被手機等數字設備吸進互聯網,他們首選通過互聯網消費數字內容包括文化內容,電影、遊戲、動漫、文學等等。另一方面,互聯網大幅降低內容生產門檻,跳過中間環節縮短內容到達用戶的路徑,創造了許多新的內容變現模式,可以說徹底重構了內容產業。

還有,越落後的傳統產業,互聯網越有機會。零售不發達,中國電子商務世界領先;餐飲不發達,中國外賣O2O冠絕全球;信用卡不發達,中國移動支付規模超過美國50倍。現在,不發達的文化內容產業,同樣成了互聯網的機會。

互聯網已在重塑文化產業,馬化騰的兩會提案其中一個是“如何充分發揮數字文化產業競爭力。”,其認為,“中國在數字文化產業方面已經是世界前列了。過去30年中國制造可以走向中國創造,也可以用資本力量並購國外文化產業好的知識產權為我所用。”,馬化騰認為網絡加速了文化內容的自由流通,以及越來越好的版權環境,是數字文化產業崛起的根本性原因。

內容付費大潮,與文化內容產業崛起、文化產業互聯網化交織在一起,就是一個新的風口。去年知識付費是內容產業的明星,今年很可能會是數字音樂、影視、文學等文化內容付費。年初QQ音樂與酷狗酷我背後的中國音樂集團合並為騰訊音樂集團,可以看到騰訊在數字文化內容領域的布局。而對於豆瓣來說,數字文化產業的崛起,同樣是一個機會,豆瓣也有其優勢所在:

1、兩端(創作和用戶)資源。創作端,豆瓣有詩人作家、影視編劇、音樂人等資源,2015年,豆瓣閱讀共有包括《第十三天》在內的9部作品出售了影視改編權。去年5月,豆瓣低調啟動“影視改編項目”,幫助小說更好地轉化為電影故事,連接作者、編劇、制片方(制片人、導演、策劃)。用戶端,豆瓣一二線和高學歷人群集中,這些“泛文藝用戶”對內容有很高的要求,也有很強的消費能力,豆瓣日歷銷售額做到千萬級,驗證了他們的精神購買力。

2、消費氛圍。做知識付費產品,相對於果殼、知乎等平臺豆瓣並無優勢,但是,做文化內容產品豆瓣優勢卻很明顯,它去年將slogan改為“我們的精神角落”,而文化內容消費的本質是精神消費,豆瓣做一款話劇賞析內容或者話劇直播產品,畫風很自然,有天然受眾,其他平臺就很難。

不過,我想豆瓣的野心不會只是文化付費市場,而是從擅長的文化內容切入,最終做泛文藝內容市場,比如旅遊、生活、美食達人,豆瓣時間同樣可以囊括他們。我想豆瓣的想法應該是,從自己擅長的地方切入,開拓文化內容付費市場這塊處女地並站穩腳跟之後,再進入更多內容市場。

匿名用戶

匿名用戶

“無用”的付費內容,能激活已經慢了十二年的豆瓣嗎?

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0407/162438.shtml

豆瓣時間上線的前一天,正好是豆瓣12歲生日。

本文由三聲(微信ID:tosansheng)授權i黑馬發布,作者。

上周五,詩人北島在豆瓣做了一期網友互動。

活動開始前好幾天,豆瓣就在主頁上醒目位置掛上了活動預告。這次互動的主題是#北島與你聊聊詩#,豆瓣網友與詩歌有關的問題,都可以向北島提問。

無論是對28年前移居國外,回國後沈寂多年的北島,還是對那些讀著他的詩長大的網友來說,這都是一件挺新鮮的事。

“作為一名詩人,您生活中是個什麽樣的人?”一位豆瓣網友問北島。北島的回答一如既往的誠實,他說自己“是個無聊的人,木訥而單調”,“每天在追逐時鐘的刻度”。

1個小時,28個問答,一場沒有在互聯網上引起什麽關註的在線互動(拋開網紅大咕咕咕雞的“搗亂”),北島對豆瓣網友的提問印象深刻。

如果不是這一次的合作,他生活中幾乎不接觸互聯網。實際上,幾個月前北島才在豆瓣工作人員的幫助下,開通了自己的豆瓣賬號。

3月8日,由他主編的《醒來——北島和朋友們的詩歌課》(下稱《醒來》)成為豆瓣付費產品豆瓣時間第一個上線的音頻節目,他的豆瓣賬號在5小時內增加了6000多粉絲。

豆瓣時間前期推出的兩款付費產品《醒來》和《白先勇戲說紅樓夢》

《醒來》的受歡迎程度超過了北島的想象。上線一周,定價128元的《醒來——北島和朋友們的詩歌課》,就賣出了超過一萬份。68歲的北島成了豆瓣的“新晉網紅”,有了自己的“迷妹”。

《醒來》的市場表現也超過了姚文壇的預期,不過作為豆瓣時間的負責人,豆瓣負責內容的副總裁,她覺得選擇“詩歌”作為第一個亮相的產品並不是一個困難的決定。

“不是有人說過,有兩種東西是最接近上帝的,一個是詩歌,一個是音樂。”姚文壇告訴《三聲》。“我們選擇了詩歌作為豆瓣時間的切入點,主要是與豆瓣氣質高度契合。”

你很容易在《醒來》體會到姚文壇所說的這種“豆瓣氣質”。比如在每一期的開頭,北島都錄了一段相同的開場白:“偉大的詩歌如同精神裂變,釋放出巨大的能量,其隆隆回聲透過歲月迷霧夠到我們。”

“透過歲月夠到我們”,也是豆瓣想要做的事。“原來的豆瓣用戶不再那麽活躍,他們的時間被分割了。”姚文壇說,“我們要重新激活這些人”。

走了十二年的豆瓣有一批有趣的用戶,但這群人始終處於一種“小國寡民”的狀態,大家在精神角落里各自“生長”著。豆瓣時間推出的背後正是此刻豆瓣的這種焦慮。

在《醒來》之後,豆瓣時間接著推出了《白先勇細說紅樓夢》。兩款付費內容的邏輯一樣,用文化名人的課程來與豆瓣上的豆瓣上的青年們互動。

為《醒來》讀詩的北島和他的朋友們

通過豆瓣時間上的付費專欄,通過文化名人來激發豆瓣僅僅只是一個小開始。豆瓣時間要做的一個更大努力是挖掘“潛水”在豆瓣里的各行業大咖,影評人、樂評人、攝影師未來都會囊括進豆瓣時間的付費體系中。

姚文壇則更願意使用“成長”這個詞,“豆瓣時間之所以叫豆瓣“時間”,更深層次意義在於,希望和用戶一起成長”。

詩歌到《紅樓夢》,豆瓣時間從“經典”開始

豆瓣時間推出的第一款內容付費產品《醒來》

豆瓣時間目前上線了兩檔欄目,《醒來》的“詩歌課”和《白先勇細說紅樓夢》。不是爆款內容,沒法教人賺錢,這些“無用”的東西,賣得卻一點也不差。

在選擇內容的時候,姚文壇和她的團隊首先想到的,是把經典的內容請到豆瓣來。

這些“經典內容”包括詩歌、小說在內的文學作品,也包括電影、音樂,甚至是設計和建築。姚文壇和策劃組一起想了幾十個選題,然後挑選其中最能夠反映“豆瓣用戶需求”,同時能夠執行的進行推進。

過完年之後,多個選題項目就同時展開。在呈現形式上,有的是文字,有的是音頻,更多的是看項目的契合度,並沒有特別的偏好。

《醒來》和《白先勇細說紅樓夢》是最先“跑出來”的兩部作品。

把《醒來》定為第一檔欄目,也符合豆瓣最新提出的要做“精神角落”的定義。“大家見照在一個精神角落中,去享受他的時光,而詩歌就是一個很好的切入點。所以第一檔欄目《醒來》,就是’詩歌像一束光能照亮醒來的人們’,這樣一種精神氣質是非常契合豆瓣用戶的”。姚文壇告訴《三聲》。

《醒來》的原著為北島親自選擇編輯的詩歌選。在書籍已經成為熱銷品之後,版權方活字文化就考慮還需要更深層次的解讀,這樣才與豆瓣時間達成共識,要做一款音頻解讀類欄目。

這種形式天然區別於早先的播客類讀書節目。而在原作書籍的基礎之上,音頻欄目對這一文本進行更深層次的解讀。它不是讀書,而是更像講課。

在《醒來》中,豆瓣時間、活字文化與詩人北島共同挑選了其中52首詩歌,然後讓不同的詩人對相關的作品進行解讀。為了挑選合適的“講師”,北島和豆瓣花了不少時間。

“為什麽讓劉文飛去講普希金,因為他專門研究俄羅斯文學,也是一個翻譯家。他來講是最好的,最合適的。”姚文壇告訴《三聲》。

比找人更難的是讓他們以正確的方式“說話”。這些“講師”中大多是學者、大學教授,並沒有制作音頻的經驗。第一批錄音收上來,大家對結果都不滿意。最大的問題出在對場景的理解,“我們告訴講師的第一件事,就是你是在對一個人說話,而不是一群人。”姚文壇說。

《醒來》和《白先勇戲說紅樓夢》這兩款付費欄目,有兩個重要的合作方,分別為活字文化和理想國,雙方對欄目的敲定也是“順勢而為”。

姚文壇與理想國的合作要更早一些。2015年,理想國成立了“看理想”品牌,目的在“借助理想國豐富的作者資源,利用新媒體和技術手段,做多種形態的文化產品開發”。

隨後看理想推出了梁文道《一千零一夜》、陳丹青《局部》、馬世芳《聽說》、竇文濤《圓桌派》多檔文化類視頻節目,而姚文壇就是這些節目的制片人。

在與豆瓣合作付費專欄之前,雙方其實一直有小範圍的合作,如電子書、豆瓣紙書等等。這種合作關系延續到了豆瓣時間的項目中。

《白先勇細說紅樓夢》是雙方合作的第一個產品,從去年12月開始談,前後經歷了四個月。

節目的音頻編緝張登邑告訴《三聲》,其中最棘手的問題是課程錄音底本質量是無法更改。在剪輯過程中,有一張CD前30分鐘的錄音效果特別差。無奈之下,只能聯絡當時已經回到臺灣的白先勇,逐字打出了那段錄音的口語稿,重新錄制了一遍。

直到目前,豆瓣時間上專欄的制作和上線還沒有完全形成循環,姚文壇說從四月份開始會陸續走入正常軌道。

“無用”的豆瓣付費內容

在作家方軍看來,知識付費的興起來源於知識的豐饒,而非稀缺。內容的豐饒和無處不在,讓人們願意通過付費來篩選更有質量的內容。

真正引爆內容付費風潮的則是“明星”產品分答。2016年5月分答APP上線,在42天里交易額超過1800萬,引發了一場從明星到素人的狂歡,知識付費的口號開始流傳。

而從去年6月開始,喜馬拉雅FM轉型知識付費平臺,36氪付費專欄上線,羅輯思維專註於“得到”app,知乎live,微博開通問答等,內容付費成為各大平臺積極布局的領域。

豆瓣也推出了自己的內容付費產品—豆瓣時間。豆瓣時間的第一期節目《醒來》上線時也引發廣泛關註,一是由於內容付費這個大風口,另外則是豆瓣時間推出的欄目,氣質很獨特,足夠豆瓣。

事實上,內容付費在經過近一年的發展中,形成了兩種產品邏輯。

一種是類似“得到app”的電商平臺,羅振宇就曾表示羅輯思維的邏輯就是將知識榨去水分壓縮成“膠囊”餵給那些追求速度與效率的人群。另外一種則是類似於知乎、微博的平臺型邏輯,擁有足夠的用戶數,然後對用戶價值進行開發。

很顯然,豆瓣時間的邏輯屬於第二種,這也決定了目前豆瓣時間是生長在豆瓣App的一個內嵌功能,需要依托於1.5億豆瓣用戶數。

這種平臺型的產品邏輯或許也可以解釋“分答”為何從爆款逐漸寂靜,原因在於其沒有粘度高的固有用戶。而這正好是平臺型付費產品的優勢,對於平臺來講,它是一個增量,做好了可以,做差了對於平臺的消極影響也不大。

而在內容付費興起之後,首當其沖的則是個大平臺對於“知識明星”的爭奪。

事實上,這也正是姚文壇目前所面對的。“我這兩天突然發現一個很可怕的問題,就是有些平臺和文化人士簽合約,它以一種高頻率的節目形式塞滿主講人的時間,讓他們根本沒有空余的時間到其他平臺做節目”。

姚文壇所抱怨的是,這些主講人和節目不符合那些平臺的氣質,但是卻被資本吸引走。

對於內容付費前景的擔憂或許一直都在,曾有人談到,一般一個創作者所掌握的幹貨知識技能在半年的時間里就會講完,這也預示著這些“速食”型的欄目在後續中將會變得越來越水。

這也正是豆瓣時間想要做差異化的地方。某種程度上,豆瓣時間提供的是在當下環境中“無用”的內容。

對於這種差別化產品,姚文壇將豆瓣時間的意義概括為“授人以魚不如授人以漁”。“它是一種看似無用,但是對你的生命有意義的內容”。

“無用”的內容成為豆瓣時間在這個野蠻生長的內容付費領域最鮮明的特質。當然,這一切決定於目前的豆瓣,對於資本相對匱乏的豆瓣,這是一個既符合豆瓣氣質,又能迅速切入到這個市場的快速路徑。

回歸豆瓣用戶價值的挖掘

豆瓣時間上線的前一天,正好是豆瓣12歲生日。

在筆艾特紙的專欄中,作者指出豆瓣之所以慢,指的是商業。“因為就產品而言,無論在PC端還是移動端,豆瓣都一直在快速試錯和叠代”。

而在姚文壇看來,十二年發展過來的豆瓣已經積累了一批有趣的用戶,這群一二線城市的年輕用戶塑造了豆瓣的品牌。

姚文壇認可“精神角落”對豆瓣的定義,“處於喧嘯的互聯網生活當中,豆瓣能給你帶來內心美好感受的內容,它就是你一個精神的角落”。

事實上,豆瓣在商業層面上的慢,就是指豆瓣對用戶價值開發上的慢。豆瓣上有著近2.5億個精神角落,但這些角落間處於“不相往來”的狀態。

豆瓣目前要做的,就是打破這些角落間的隔閡,從而在一個廣大的用戶基數上發揮出規模效用。

事實上,豆瓣在去年開發用戶價值層面動作頗大。在豆瓣閱讀下面成立飛船影業,就是看中了豆瓣閱讀上豐富的原創文學作品。

但步伐還不夠快,這一階段使命落在了豆瓣時間上。

對於豆瓣來講,它已經建立起了堅實的工具型應用產品,如各種電影、圖書評分等,但缺少的正是內容型產品。

“豆瓣時間不僅僅是一個付費產品,很多人在做付費,我們也這樣做,但根本不是這樣,我們還是站在豆瓣平臺本身去考慮“,姚文壇對《三聲》說。

在首先啟用北島、白先勇這些站外名人為豆瓣時間站臺後,豆瓣時間的長遠目的是要挖掘豆瓣用戶里“潛水”的大牛們。站內評論人、音樂人、建築設計師、攝影師等等,將他們重新作為內容生產者,納入進這個體系之中。

目前的姚文壇正在做這件事情。四月中旬,豆瓣時間將推出一個付費的文字專欄,“他們全是非常年輕的創作者,但他們真的很棒”。

在豆瓣時間的計劃中,這群人本身就是豆瓣用戶,但“潛水”得很深。豆瓣時間則是將他們一一找出來,讓這群人進行創作,讓趣味相同的人去建構相同體系的內容產品。

“建構有體系的經典內容”,這是姚文壇在付費專欄層面想要達到的效果。“如果你是一個用戶,你訂閱了一個電影類的專欄,這一年你從專欄里對電影的了解也就很充足了”。

或許現在來看,對用戶的挖掘是豆瓣早該進行的。早起活躍於豆瓣的大牛們,在平臺本身沒有好的推薦機制後,在微信公眾號興起後紛紛轉移。某種意義上,公號也是內容付費產品。

很顯然,互聯網不僅喧囂,對用戶的爭奪始終在進行。對於目前的豆瓣來講,豆瓣時間的打法意在兩個層面,時間上,“好的內容和創作者在這會讓你在豆瓣上多花一點時間”,空間上來看,“這些內容讓豆瓣成為了一個線上文藝交流空間”。或許也可以換種表達方式,豆瓣只不過是想將以前沒有做好的內容層面,再做起來。

姚文壇則更願意用“成長”一詞。“從豆瓣時間開始,用戶價值的挖掘是我們重視的一塊。所以陪著用戶一起成長會放在豆瓣平臺成長中重要的一塊,陪著用戶成長豆瓣平臺自然也在成長”。

匿名用戶

匿名用戶

變身“廣告頌”、豆瓣5.2分、迷之尷尬?《歡樂頌2》的導演編劇要“平反”

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2017-05-26/1110900.html每經影視記者 白蕓

每經影視編輯 杜蔚

相較於去年包攬了大街小巷談資的《歡樂頌》,《歡樂頌2》的熱度顯得有些“低調”。

一方面,《歡樂頌2》收視飄紅,僅播出10天全網播放量就超過50億,另一方面這部爆款續集作品卻在口碑上意外遇冷,不少網友表示制作依然在線,卻迷之尷尬,豆瓣評分竟只有5.2分,遠低於《瑯琊榜》《偽裝者》《歡樂頌》等正午陽光近幾年出品的劇集口碑。

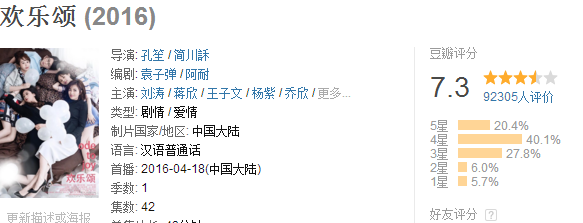

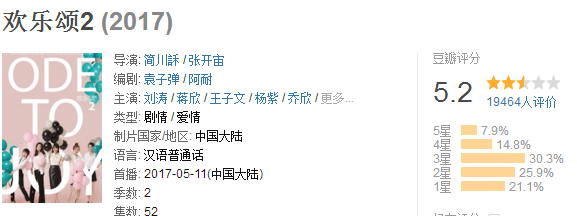

▲《歡樂頌》的豆瓣評分為7.3分

為什麽會出現口碑和熱度倒掛的現象呢?《歡樂頌2》的導演簡川訸對每經影視(微信號:meijingyingshi)記者嘆道:“這個問題我也想問。我們只是做好我們做的東西,交給觀眾來看,至於觀眾怎麽樣去評判這個事情,我覺得還是尊重觀眾的選擇。”

至於廣告植入過硬、節奏拖沓、人設崩塌、“三觀不正”等問題,導演簡川訸、編劇袁子彈都一一做出了回應。

口碑熱度倒掛?導演:我也想知道為啥

已開播10余天的《歡樂頌2》擁有一種奇特的“默默”的熱度。高收視和網絡播放量均飄紅,卻未收獲相匹配的話題度,好似觀眾都在默默圍觀,卻看完就罷了,沒有茶余飯後談天的熱情。甚至,還默默在豆瓣打了低分,導致該劇豆瓣評分竟只有5.2分。

▲《歡樂頌2》的豆瓣評分僅5.2分

▲《歡樂頌2》的豆瓣評分僅5.2分

與第一季相比,《歡樂頌2》一個比較明顯的變化是導演的更換。《歡樂頌》的導演是孔笙和簡川訸,而到了第二季,變成了簡川訸搭檔張開宙。不過,袁子彈對此解釋道,其實早在《歡樂頌》第一季的時候,第二季的大方向就已經定下來了,“當時第一季的時候我就跟孔導、簡導已經商議過了,所以後來簡導和張導來做第二部,基本還是本著這個路線去做。”

簡川訸還表示,這一變化可能會給拍攝風格帶來或多或少一些新的嘗試,“當然可能張開宙導演加入之後,相對而言我們在一些畫面質感、服化道提升上會更講究一點,也更年輕化一點。”

雖然制作依然保持了領先於大部分國產劇的良心水平,也做出了諸多突破和嘗試,《歡樂頌2》卻仍是陷入了高熱度低口碑的尷尬局面。對於出現這種情形的原因,簡川訸對記者嘆道:“這個問題我也想問。”

對於這一問題,袁子彈的回答頗為誠懇。“一方面肯定也有我們做得不足的地方,這個是不可避免的,這麽長一個劇,種種疏漏我們自己也在總結和檢討,在努力反省,爭取之後做得更好;但是另一方面,畢竟故事進行到這個階段,有一些新鮮感的喪失,包括確實對我們期待也是比第一部要高,有些人物形象有一些預料不到的變化,粉絲也會有一些反彈心理。”

植入生硬?編劇:不用聞之色變,廣告應趣味化

近年來,諸多國產劇廣告植入多到喪心病狂的地步,導致“廣告植入”變成了討打的過街鼠,備受吐槽。而現在,《歡樂頌2》也淪陷了。據每經影視(微信號:meijingyingshi)記者此前統計,《歡樂頌2》中的品牌廣告商多達50家,幾乎是第一季廣告商數量的兩倍還多。

“如果要有植入,一定要植入和劇本並行。”簡川訸強調道,“植入一定要在前期做劇本的時候就進入,在做劇本期間,我也排除掉很多不合適的產品,雖然覺得產品的條件很好,但是它不符合劇本、不符合劇情、也不符合人物”。

▲劇集植入的廣告截圖

▲劇集植入的廣告截圖

袁子彈則認為,對於廣告植入也毋需反應過激。“我覺得商務植入也是一個現代劇不能避免的趨勢,所以我覺得大家也不用聞商業植入色變,好的團隊也是需要經濟來支撐的,這個是不可避免的。只能說有些植入需要技巧的改善,我們相對而言這方面缺乏經驗,所以有時候有些地方大家覺得做得生硬了一點,下一步也只能是盡量的再有品牌植入的話,讓它跟人物性格更貼近一點,設計臺詞的時候更有趣味一點,讓大家對商務這部分的排斥沒有那麽強烈”。

不過,其實《歡樂頌》第一季中的廣告植入也足夠密集,但卻少有觀眾吐槽,甚至還欣然接受,而同樣的路數用在第二季上,卻突然成了眾矢之的,從正面案例變成了反面教材。

也許,觀眾會覺得廣告分外辣眼睛,也有一部分原因是由於劇情本身缺少足夠的吸引力。

正如簡川訸所言:“季播劇帶來的最大難度就是怎麽去延續它的事件、人物、話題,如果第一季非常好,那麽第二季觀眾期望值會更高,它的難度是很大的。”

《深夜食堂》豆瓣評分2.3 缺乏靈魂的翻拍註定撲街

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0616/163637.shtml

《深夜食堂》的口碑撲街,再度給國內電視人提了個醒。只有形式沒有靈魂的翻拍,註定水土不服,再大牌的導演和明星也拯救不了。

來源 | 文創資訊(ID:zhenfund)

作者 |

在《深夜食堂》開播之前,今年已有三部日劇翻拍劇在登上了電視熒屏,全部遭遇了口碑撲街的命運。令人意想不到的是,《深夜食堂》的口碑竟然比這三部劇還差,90%的評分的網友都給出了一星差評。這部翻拍劇到底存在哪些問題?日劇翻拍在中國真的行不通嗎?

口碑撲街!《深夜食堂》豆瓣2.3分

早在播出之前,中國版《深夜食堂》就已經備受期待。該劇改編自日本漫畫家安倍夜郎創作的同名人氣漫畫,以深夜食堂老板烹制的每道美食為主題,引出一個個溫暖的情感故事。原版漫畫在豆瓣的評分高達9.5分,先後被拍成日劇和韓劇,可以說是風靡亞洲。

乍看中國版《深夜食堂》的主創陣容,也並未透露出一絲撲街的氣息。總導演是曾執導《流星花園》和《痞子英雄》等大熱劇集的蔡嶽勛,主演是演技和觀眾緣俱佳的黃磊,還邀來海清、趙又廷、金士傑、蕭敬騰等數十位演藝明星加盟,完全可以稱得上是豪華陣容。

超強IP加上豪華陣容,讓《深夜食堂》未播先熱,被不少網友評為“年度最期待的電視劇”。《深夜食堂》的制作方不會想到,等到劇集真正播出,迎接它的卻是一片吐槽之聲。

6月12日,《深夜食堂》在北京衛視和浙江衛視首播,首播收視率分別為0.653%和0.48%,反響比較平淡。不僅如此,《深夜食堂》開播後,口碑一路下滑。截止到目前,《深夜食堂》的豆瓣評分已經跌到了2.3分,參與評分的3多萬人中,超過90%的網友都給出了一星差評。

豆瓣2.3分是個什麽概念,對比一下就更加清楚了。當年被網友吐槽為“絕世大爛片”的《富春山居圖》,豆瓣評分是2.9分。遭遇網友群嘲的《幻城》,豆瓣評分也有3分。也就是說,在豆瓣網友心目中,中國版《深夜食堂》比郭敬明的電視劇更令人難以忍受。

為何撲街?《深夜食堂》不接地氣

同樣改編自同名漫畫,《深夜食堂》日劇版一直廣受歡迎,足足拍了四部電視劇,每部的豆瓣評分都在8.5分以上。韓國翻拍的《深夜食堂》雖然遭遇了一些吐槽,在豆瓣也拿到了6.8分的及格分。相較之下,中國版《深夜食堂》的口碑,著實有點“慘不忍睹”。

無論從制作班底還是主演陣容來看,中國版《深夜食堂》都並不遜色。那麽,這部電視劇到底存在哪些問題,為何會引起觀眾的猛烈吐槽呢?

1、不接地氣的改編

以往的IP改編劇,常常因為過度改編讓觀眾感到鬧心。這一次,中國版《深夜食堂》倒是沒有過度改編,直接把原版的日式居酒屋原封不動地搬了過來。不管是店主的裝扮,飯店的裝修,乃至黃磊臉上的刀疤,都跟日劇版本一模一樣。

這樣生搬硬套的改編,看似是忠於原著,實際上滿滿的都是違和感。國內的確有這類的日式居酒屋,但在中國根本算不上主流,甚至還不如沙縣小吃、蘭州拉面和黃燜雞米飯知名度高。哪怕把店老板改編成一個臺灣夜市攤主,可能都比居酒屋老板來得有說服力。

該劇的不接地氣,同樣也體現在了劇中出現的美食菜式上。播出的前四集中,出現的美食都讓人提不起興趣。現實生活中,中國人常吃的夜宵是燒烤、臭豆腐、小龍蝦、小餛飩和烤冷面,而不是專門跑去飯店點一份酸菜泡面、炸香腸或者煎餅果子。明明中國有很多膾炙人口的美食,到了劇中卻完全沒有體現,著實讓人感到可惜。

2、無處不在的廣告

《深夜食堂》的前兩集中,有一個比黃磊更有存在感的“主角”,那就是老壇酸菜面。為了宣傳廣告主的酸菜泡面,劇中的“茶泡飯三姐妹”強行改成了“泡面三姐妹”。黃磊煮泡面的時候,還要特意給調料一個特寫,引得網友吐槽“簡直就是老壇酸菜面的超長MV”。

既然是部美食劇,有泡面也就罷了。很快觀眾又在劇中發現了租房廣告和菜籽油廣告,每個都是十秒以上的慢速大特寫,生怕“金主爸爸”不滿意。如此肆無忌憚地做廣告,惹得網友紛紛調侃:“你們把灣仔碼頭水餃和思念湯圓放在哪兒,老壇酸菜面不得上京東超市和天貓超市買嗎,著急。”

3、演員浮誇的表演

《深夜食堂》剛剛播出兩集,就迎來了口碑的滑鐵盧,跟嘉賓的“尬演”也脫不開關系。除了角色要求裝深沈的黃磊,劇中大部分主演的表演都十分浮誇。尤其是前兩集出現的“泡面三姐妹”,誇張的表情和肢體語言讓觀眾大呼“尷尬”。

實際上,日劇演員表演普遍浮誇,這跟他們對漫畫的審美慣性不無關系。但這樣的誇張表演放到了國產劇之中,就很難為觀眾接受。尤其是前兩集的主角吳昕,明明不是專業演員,卻被安排到前兩集做主演,其浮誇的演技十分影響觀眾對該劇的第一印象。第三集的主演徐嬌雖然也采用了誇張的表演風格,尷尬程度就比前兩集輕了不少。

4、劇中角色和黃磊的人設不符

《深夜食堂》選擇黃磊來擔任主角,可能是看中黃磊的好演技和好廚藝。然而,劇中的黃磊一出現,就引來不少觀眾的吐槽,說他總是“裝深沈”。這是為什麽呢?

《深夜食堂》的店老板,原本是一個閱盡滄桑而又沈默寡言的大叔,日版的小林薰形象氣質都比較貼近這個角色。然而,黃磊這些年的“人設”,是一個滿身煙火氣的貧嘴大叔,無論是在電視劇還是綜藝節目中,他都以這樣的形象出現。

觀眾早已經看習慣了嘮嘮叨叨的中年暖男黃磊,再看到劇中壓低聲音裝深沈的黃磊,總會感覺有種“違和感”。難怪觀眾會故意“人戲不分”地調侃說:“黃磊平常這個嘴碎法,客人跟他說點什麽,肯定第二天就抖摟出去了。”

缺乏靈魂的翻拍 註定水土不服

限韓令之後,中國掀起了一陣翻拍日劇的狂潮。僅僅是今年上半年,就有三部翻拍劇開播,分別是《約會戀愛到底是什麽》、《問題餐廳》和《求婚大作戰》。與《深夜食堂》一樣,這三部翻拍劇都遭遇了口碑撲街的命運。

這些翻拍劇失敗的原因都是相似的,故事照搬照抄,不接地氣,演員表演誇張。歸根結底,還是主創團隊在改編的時候太偷懶,美其名曰“還原原作”,實則根本沒有進行有中國地域特色的改編。最終,這些翻拍劇大部分淪為了“翻譯劇”,換了一批中國演員,講的還是日本發生的故事,讓觀眾看得十分尷尬。

不可否認的是,這些翻拍劇的確選擇了高顏值的演員,畫面也算得上賞心悅目,其實也算不上多麽“粗制濫造”。但這些電視劇僅僅拿走了日劇的形式,卻丟了日劇的魂兒。它們照搬了劇中有趣的故事,誇張的表演,卻沒能複制劇中的人情味,對底層和邊緣群體的人文關懷。而後者,才是日劇風靡亞洲的根本原因。

日版《深夜食堂》中,以一道道美食串起一個個平凡人的悲喜人生,反映了日本社會中人與人之間的關系和情感。《約會戀愛到底是什麽》關註社會中的“啃老族”和宅男,並試圖探討“男主內、女主外”這種迥異於常規的夫妻相處模式。《問題餐廳》聚焦日本女性的生存現狀,呼籲人權與平等。這才是這些電視劇受歡迎的根本原因。

而在中國的翻拍劇中,往往只看到了各色的明星,滿眼的廣告,誇張的表演,卻很難看到對中國底層和邊緣人的人文關懷。比起戀愛故事,中國的高房價和高物價更應該是《深夜食堂》中白領探討的話題。比起資深啃老男,為了在大城市立足,加班加到“爆肝”的青年,更加貼近中國都市青年的生存狀態。講述這樣的故事,才更容易引起觀眾的共鳴。

匿名用戶

匿名用戶

豆瓣是北京最大的城中村

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0815/164602.shtml

投資人可以講情懷,創業者不可以。

來源|接招(ID:itakethat)

文|

2004年年底,楊勃(阿北)坐在豆瓣胡同附近的一家星巴克寫代碼,已經連續寫了幾個月,服務員都跟他混熟了。阿北只要一坐下,就會有人給他端來一杯中杯的熱拿鐵。他寫的第一行網站代碼是關於自助遊的,後來被朋友批不靠譜,轉而寫了豆瓣的代碼。春節一過就拿到了聯創策源的200萬美元投資。

那家星巴克所在的豆瓣胡同社區剛剛落成不到兩年,它是2001年東四危改回遷後新建的居民小區。百度百科上說:豆瓣胡同社區居民1891戶,常住1594戶,總人口4847人,五好家庭796戶;育齡婦女1200人;外來人口156人;積極分子53人……

阿北的豆瓣也是一個社區,用他的話說,就是一個興趣社交的地方。米蘭·昆德拉是作家,卻成了豆瓣上的泡妞神器;克里斯托弗·諾蘭是導演,卻成了豆瓣上的裝逼利器。基於興趣生成圈子,基於圈子繁殖興趣,從小眾不停走向小眾。一只高壓鍋都能迷倒眾生。

△豆瓣創始人楊勃(阿北)

很長一段時間內,豆瓣用戶都具有某種身份優越感。當他們遇到一個經常玩QQ空間的,就好像遇到了一個在北京站附近旅行社工作的老鄉。他們寧願把自己當成在後海工作的廚子,盡管後海越來越像北京站旅行分社。用興趣建設自己的精神部落,然後鄙視外面的人。

單憑興趣兩個字,可能會成就一家上市公司。據阿北最新的內部郵件,豆瓣已經在準備IPO了,目標是美國。到今年,豆瓣已經12歲了。

2005年豆瓣成立的時候,它的發小包括:58同城、360、YY、去哪兒、汽車之家、土豆,以及比它大一歲的搜狗。所有發小都上市了,搜狗即將上市。搜狗雖然年紀比豆瓣大、上市可能也不會比它太早,但搜狗早就給搜狐貢獻了半壁江山的美元利潤。胡同里的兄弟們都考上大學混社會去了,豆瓣還是那里的釘子戶。

發展慢,遲遲不盈利,是外界貼給豆瓣的主要標簽。網友問阿北:豆瓣的價值觀是什麽?阿北說:用戶體驗和用戶價值至上。這是放之四海而皆準的政治正確,但很少有人能做到。阿北真的做到了。周鴻祎說「為人民服務」,其實是說「打倒一切反動派」,阿北說「為文青服務」,其實真的是在做青年旅館,精神層面的。

2013年,投過豆瓣的紅杉去看今日頭條,就差把張一鳴內褲扒下來看,最後不投了。紅杉內部的結論是:太屌絲,不夠高大上,沒什麽廣告價值。轉年今日頭條用戶瘋狂地漲,開始由貧下中農向黑五類靠攏,紅杉立馬用一個更高的估值投了今日頭條的C輪。

但是,從資本的角度,豆瓣真的小眾嗎?看看豆瓣做過的APP吧:豆瓣FM、豆瓣電影、豆瓣閱讀、豆瓣一刻、豆瓣東西……

在音頻領域,喜馬拉雅FM、蜻蜓FM、得到、分答,甚至是十點讀書先後出現,豆瓣FM比誰強?在電影領域,貓眼電影的交易能力足可以秒殺豆瓣電影,據說又要和微票合並,這是什麽量級的估值?至於閱讀、一刻、東西等產品,也沒看出在垂直市場的行業地位有多大的統治力。

生於社交,最大的敗筆也是社交。豆瓣產品上最能體現社交特性的功能,是同城和小組。同城功能剛出來的時候,很多投資人看不懂,但當後面陌陌起來了、探探起來了,看得懂看不懂也就無所謂了。豆瓣小組同樣如此,現在微信群組的流量是不是要比微信朋友圈大?

同樣的問題也曾出現在另一個知名社區身上——天涯。起步早、人群精準,並且基於興趣再對人群進行細分,這是天涯與豆瓣的共性,盡管二者的調性很不一樣。天涯雜談、娛樂八卦、房產觀瀾、國際觀察、煮酒論史……

直到2008年,天涯還會誕生「艷照門」這樣的爆款,但很快,天涯雜談、天涯八卦的功能就被微博取而代之,而今天微信大號「咪蒙」「六神磊磊讀金庸」、「華爾街見聞」相對應哪些當年的天涯版塊,一目了然。

在PC互聯網早期,天涯、豆瓣都從小眾人群切入,但一到移動互聯網時代,好消息是這個人群變成了大眾,壞消息是這個大眾人群正在被分眾化——某個版塊、某個功能,都可以單獨做成一家公司,甚至一個平臺。

早年阿北不願意把豆瓣看成平臺,「為什麽非要做成平臺?」這是他的口頭禪。他只想做好兩件事:人與有趣的事鏈接、人與有趣的人鏈接。但鏈接之後就完了。

還記得微博大V「留幾手」嗎?最早其實是豆瓣上一個段子手,公務員出身,閑的蛋疼搞了個小組,半死不活。後來轉移陣地到微博,一下子火了,最後幹脆把這個號賣給營銷公司。豆瓣上著名的八組哇靠組咆哮組也基本是這個路徑。市值200億美金的微博養活了多少營銷公司、公關公司?這是平臺公司做的事,跟豆瓣無關。

2012年,紅杉的周逵說到豆瓣:「為什麽三年前做不出來的事情,現在難度更大的時候能做出來呢?」時機很重要。有的創業者善於抓風口,幾乎每次風口都能上牌桌,盡管有時會掉下來,比如王興。但連續錯過風口,確實需要強大的淡定能力。

羅永浩說,我從來就不是為情懷創業,都是你們給我貼的標簽。老羅沒上當。阿北的情懷大嗎?聯創策源當年第一期基金,總計1.2億美金的盤子,其中三分之一投給了凡客,從A輪到E輪,輪輪跟進。陳年的情懷大還是阿北的情懷大?在馮波面前這都不叫情懷。投資人可以講情懷,創業者不可以。在這一點上,摯信資本的老大李曙君表示相當贊同。

華貿附近、通惠河畔,有一片為文藝創業者興建的園區,都是「小樓昨夜又春風」的西式建築,早就給咖啡館、西餐廳留出了空間,想給人一種「通惠河左岸」的感覺。就這樣一個風景好、地理位置好、價格公道的地方,一直沒人氣。竣工好幾年了,不僅沒有成為地標,連正常的運營都是問題。反倒是斜對面、北京東站門口的包子鋪生意很火。

豆瓣不缺人氣,只是之前不願意搬遷。聽說豆瓣新的戰略方向中,包含了知識付費和短視頻,很俗但挺好。四合院住慣了,也要體驗體驗複式嘛。從來沒有拿過一分VC的錢,天天數錢數到手肘發炎,還做成了文青心目中的聖地,這是三里屯、工體酒吧老板們的能耐。情懷與金錢並不天生矛盾。

不是讓阿北開酒吧,只是想說,創業選址很重要,這個址是風水、是風口,講究陰陽和諧。如果一個社區全是育齡婦女,積極分子少的可憐,一定是不健康的。

匿名用戶

匿名用戶

我們翻了今日頭條、知乎、豆瓣的用戶協議,發現了這些秘密

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0921/165249.shtml

既然是秘密就分享一下吧。

來源丨科技唆麻(ID:techsuoma)

文丨

有的時候輿論真的很奇怪,大家能對和自己毫無關聯的翟欣欣窮追猛打,卻又對海底撈糟糕的廚房表現出極大寬容度。

比如說這次的微博條款事件,大家對微博條款的質疑迅速化解為對微博公關得力的褒獎——微博很快修改了條款並作出了解釋和回應,雖然我覺得這是某種層面的公關手段轉移視線——但其實從本質上說,從開始到結束,可能很多人對於條款里的細則和內容並不了解。

微博的條款洋洋灑灑寫了很多,其中最關鍵的核心點,其實就是“微博用戶在微博平臺上發布的一切內容,微博都將享有獨家發布平臺權益,用戶只能在微博上獨家展示,未經微博書面允許,用戶不得自行授權第三方直接或者間接引用任何內容。”

簡單來說,你只要在微博上發了東西,版權就不歸你了。

微博上有段子手說,你在微博發個照片,這個照片版權就歸微博了。

條款意味著用戶和平臺之間的契約,這在用戶註冊賬號時,勾選“我同意”時就已經生效,而每個內容平臺對於生產者的約束和保護力度也並不相同,但99%的人,其實不會仔細閱讀冗長的條款,更鮮有對條款的內容,提出質疑。

微博條款事件其實也讓我們對用戶條款以及著作版權這件事引起了重視,事實上,除了微博之外,互聯網上有大量的平臺,他們之間和用戶的條款,以及對著作權的保護又是怎樣的呢?其實我們很多時候都不清楚。

為此,我們翻閱了互聯網上幾個比較著名的平臺,比如知乎、豆瓣、今日頭條以及大眾點評,來看看他們對用戶生產內容又是怎樣定義和保護的。

豆瓣:你用喇叭唱歌,唱完歌歸你,但是出了事兒你也自己搞定

作為中國文青第一集中地,豆瓣不論是電影還是讀書以及小組,即便是在現在依然保持很高的活躍度,而豆瓣本身“我們的精神角落”的定位,使其在商業和文藝中捕捉到合適的尺度和定位。

我們來看看豆瓣的條款是怎麽寫的。

用戶在豆瓣上傳或發布的內容,用戶應保證其為著作權人或已取得合法授權,並且該內容不會侵犯任何第三方的合法權益,用戶同意授予豆瓣所有上述內容在全球範圍內的免費、不可撤銷的、無期限限制的、可再許可或轉讓的非獨家使用權許可,據該許可豆瓣將有權以展示、推廣及其他不為我法律所禁止的方式使用前述內容。

這段話什麽意思呢?簡單來說就是用戶生產的內容歸你,但平臺享有非獨家的版權的使用權(比如轉載、推廣之類的)。

豆瓣也代表了絕大多數平臺的做法, 版權歸你,但我有使用權,如果涉及到商業收益,那麽分成怎麽分,咱們具體談。但用戶在豆瓣上發表的內容,還是有基本保障的。

有人會問,如果發現自己的內容被侵權了怎麽辦?豆瓣也給出了答案。

若您認為您的作品的著作權遭到侵害或您的知識產權被侵犯,根據《信息網絡傳播權保護條例》的規定,您需及時向豆瓣聯系並提供詳實的舉證材料。或請到中華人民共和國國家版權局下載《要求刪除或斷開鏈接侵權網絡內容的通知》(下稱“刪除通知”)的示範格式,如果您不明白“刪除通知”的內容,請登錄中華人民共和國國家版權局查看《要求刪除或斷開鏈接侵權網絡內容的通知》填寫說明。

相對來說,豆瓣對用戶版權保護還是比較落後的,一旦發現你的內容被侵權,要麽自己手動去國家版權局下載材料,要麽告訴豆瓣,但平臺對用戶版權保護的力度來看,還是比較松散的。對於絕大多數人來說,其實到了版權局填資料這個階段,就會自動放棄了。

說的也是,文藝青年的事,能叫抄襲嗎?

時光網:你用喇叭唱歌,唱完歌歸你和喇叭共有

時光網的條款很有意思,他規定了著作權是作者和平臺共同享有的。

任何用戶在Mtime.com時光網所發表的原創言論、文章、圖片、視頻等版權歸原作者和本站共同所有。Mtime.com時光網有權免費將用戶在站內發表的原創言論、文章、圖片、視頻等用於其他用途,包括但不限於網站、電子雜誌、期刊雜誌等。公司有使用權、改編權、紙介質出版權以及授權第三方轉載權,公司有權根據公司業務需要在不違反法律規定的前提下使用用戶發表在時光網上的文章,並且無需再次經過用戶同意。公司行使上述權利無需向用戶支付任何費用。任何組織或個人如果需要轉載社區內文章,必須征得原文作者或公司授權。

既然是共同所有,肯定會保護用戶的版權不被第三方侵權,但是同時也保留了自己使用文章的權利,最關鍵的,還不用付費。

今日頭條:你用a的喇叭唱歌,唱完歌可能也被b的喇叭扒走

我們來看看今日頭條的用戶協議。

首先,今日頭條對於內容的版權還是不錯的,包括今日頭條上的內容,以及悟空問答的內容,版權都是屬於用戶個人的,並且針對侵權提供了維權的服務。

事實微博之所以會推出這個條款,主要原因就是因為今日頭條。我們都知道今日頭條之前推出了一個微頭條,直接對標微博,並且還從微博那挖了不少大V,而今日頭條為了增加自己的內容,讓用戶授權自己的微博內容同步到微頭條上,相當於直接抄了微博的後路,這才導致微博一下急了眼,為了把版權捏在自己的手里,出臺了這麽個被人吐槽的條款。

而且,平心而論,微博版權相對來說比較好操作,比起之前今日頭條因為版權的事情和媒體打官司,讓用戶授權同步內容要簡單的多,不過我們在翻看今日頭條的用戶協議時也發現了一個比較重要的地方。

簡單來說,今日頭條的賬號你只有使用權,沒有所有權,你的頭條號閱讀量10億,你可以分到廣告分成,但你不能轉手賣掉,也不能出租,如果被平臺發現了,平臺可以直接把你的的賬號銷毀。

一句話,賬號做的再牛逼,也逃脫了不了打工的命運。

知乎:你用喇叭唱歌,唱完歌歸你,出了事兒喇叭幫你處理

我們來看看知乎的用戶條款。

別的不說了,至少知乎關於知識產品的篇幅是我見過幾家中最大的。

現在你隨便複制一段知乎的回答粘貼到其他地方,開頭都會有一段說明文字。

知乎對於用戶知識產權的保護是最好的,力度也是最大的,隨便舉三個例子。

一,用戶在知乎上發表的全部原創內容,著作權均歸用戶所有。用戶可授權第三方以任何方式使用,不需要得到知乎的同意。

二、第三方如果要轉載知乎上的內容,不好意思,首先得在作品開頭顯著位置寫上原作者姓名以及原始鏈接,然後著名“發表於知乎。”

如果想抄襲?等著吃律師函吧。

像知乎之前起訴微博上營銷號“知乎大神”,基本上杜絕了外站通過抓取方式盜取版權的行為。而且在16年,知乎又和微信公眾號合作,實現了跨平臺維權。

總結

其實還有很多沒有列舉到的,比如微信公眾號、大眾點評等等。這些平臺都有用戶參與生產內容,但總的來說可以分為這麽幾類:

一類是作者所有+非獨占許可,這也是比較良心以及主流的方式,比如豆瓣、知乎等等,好處是有利於內容的傳播,因為平臺可以拿你的內容去進行資源推廣,從而形成大規模的傳播,對用戶來說,是好事情。

另外一類是獨家轉讓或許可,這類比較少,但也有,簡單來說就是你的在該平臺的內容是具有排他性的,平臺對你的內容具有獨家的權益。比如大眾點評的條款就是“許可大眾點評有權利就任何主體侵權而單獨提起起訴。”

還有就是著作權共同所有。也就是平臺和作者同時享受這個版權。但總的來說,這類條款極其極其少。但是也有,比如時光網。

有人說啊,下水道是一個城市的良心,我說,衛生間是一個公司的良心,那麽從行業來看,這些你或許從來不會看的條款,就是一家公司的良心。

匿名用戶

匿名用戶

豆瓣網友氣到要評零分 《前任3》票房卻逼近16億

來源: http://www.iheima.com/zixun/2018/0112/166885.shtml

似乎每當我們對什麽嗤之以鼻的時候,也正是某種力量崛起和爆發之時。

來源 | 中國企業家雜誌(ID:iceo-com-cn)

作者 | 張三三

新年開年,電影市場意外殺出一匹現象級“黑馬”。《前任3:再見前任》(以下稱《前任3》)上映不到兩周,已經突破15億。

截至發稿前,累計票房為15.5億,直奔16億。不僅超越了上映28天的《芳華》,還把同檔期的幾部電影也遠遠甩在後面。據說,這個成績連制作團隊自己也震驚了。貓眼專業版1月10日預測《前任3》總票房將突破19.78億。

來源:中國票房網

但從口碑來講,這部電影極具爭議。貓眼評分9.2,淘票票評分8.9,微博、朋友圈、知乎、貼吧的評價也還能看。

唯有豆瓣的評分,快要低到塵埃里,剛開始還能及格,現在已經跌至5.8,並有繼續下跌的趨勢(昨天還是5.9)。而且還有網友直呼想給這部電影評0分。

有人甚至認為《前任3》的票房是“對中國電影最大的侮辱”。

《前任3》一開始確實不受待見。初聽影名就不留好印象,加上1、2部也反響一般,妥妥的讓人沒有觀影欲望。幾乎沒人想到這部容易讓人想到“國產”“都市愛情”“情節狗血”關鍵詞的電影能夠逆襲。

貓眼專業版數據顯示,12月29日《前任3》首映票房並不高,但之後開始出現迷之走向,首周末出現一個“小山包”,第二個周末大反轉,1月6日直沖頂峰,當日即票房超過2億。

或許要對比其他幾個電影的票房走勢圖,你才知道發了什麽↓↓ ,隨機找來最近的《芳華》《妖貓傳》《帕丁頓熊2》等電影的走勢圖,你會發現都有一個共同點:周末票房比工作日高,但總體走勢是由高到低。跟《前任3》確實不是一個路數。

同樣,上座率和排片率也是“低開高走”。首映當天12月29日排片率為18.6%,第二天更是降到16.1%,但後面卻開始一路升高,截至今天(1月10日)已經持續高升至46.1%,足足漲了30%!

更有意思的是城市票房,首映當天,北京、廣州的場均人次分別為40、41,上海、深圳甚至分別低至32、31。而二線城市的場均人次卻大多在40以上,西安、沈陽甚至高達46、48。

但隨著觀影人數減少,今天,西安、沈陽場均人次分別下降為27和23,北京反超二線城市,遙遙領先為30,成了第1名。

各種意料之外,《前任3》此次的數據頗值得玩味,甚至刷新了許多業內分析人士的看法。微信公眾號“壹娛觀察”援引數據分析師武劍的話表示:

“這個電影已經顛覆我原有的電影數據知識體系。該片從上映首日到現在,每天票倉分布都是一二線遠低於均值,而三四線遠高於均值。我之前提出過,所有口碑都只能從一二線往下沈澱,即只能先由在北上廣深和各省會城市打拼生活的你發現意外好看的電影,再來安利你家鄉的小夥伴,而不會反過來,此前的十幾部黑馬影片無一例外都這樣。然而現在不敢說這話了,需要重新琢磨一下。”

其實,在12月29日首映當天,同時有四部電影上映,除《前任3》外,《解憂雜貨店》《二代妖精之今生有幸》《妖鈴鈴》的咖位都不低。其中《解憂雜貨店》集結王俊凱、迪麗熱巴等當紅小鮮肉;《二代妖精》有馮紹峰、劉亦菲等老演員助陣;《妖鈴鈴》更是由知名導演陳可辛的夫人吳君如執導。而導演和演員都不占優勢的《前任3》為何能沖出重圍,成為黑馬呢?

抓住情感痛點,紮心紮肺

不可否認,電影《前任3》中確實有一些無法回避的槽點,比如女演員災難:整容臉霸屏——女1有時像Angelababy,有時像宋茜,女3無論是臉還是表演人設都看起來像在模仿陳意涵;演技災難:女3全程“尬演”,加上一口一個“大叔”花式賣萌,叫人分分鐘想離場;某些對白略顯做作,劇情不夠、段子來湊等等。

從傳統的影評角度來看,《前任3》的確不是多精良的片子,但某種程度來說,一部成本3000萬的電影,在小成本電影中來說算好了。這部電影對現代年輕人的情感拿捏得比較準,影片中許多橋段都是或發生在自己身上,或在身邊人中見過。網上不少視頻顯示,許多年輕人看完電影在影院大哭。能夠讓這麽多人產生共鳴,在國產電影里搜羅搜羅也並不是非常多。

劇中有幾處紮心的情節確實戳到不少人的心(前方有劇透!還沒看電影的可以跳過直接看下一部分)。

因為男女主都倔著性子,不肯先向對方妥協提出和解,在女1林佳生病期間,一直陪伴在身邊的不是男1孟雲,而是暗戀自己多年的老同學,當無微不至的照顧遇上脆弱的感情空檔期,林佳的感情防線被擊潰,接受了老同學王鑫;另一邊,孟雲在故意使用各種激將法之後,沒有令林佳妥協回頭,沒有得到自己想要的結果後,當對感情判斷的迷失遇上瘋狂的追求,孟雲也接受了富家女。

電影用蒙太奇手法同步展現這兩段新感情的進度,當男女主同時放棄舊人,選擇新人,許多人都為此感到遺憾和惋惜,進而聯想到生活中的無奈,電影情節由此推向第一個高潮。

第一波情緒被帶入後,為第二個高潮鋪墊了情緒。電影快結束時,男女主頗具儀式感的跟對方說再見成為電影中的經典橋段。在年少青澀時,總有山盟海誓。彼時,孟雲說的是,如果兩人分手自己就穿上至尊寶的衣服在廣場大喊1萬遍“我愛你”,林佳說的是讓對芒果過敏的自己吃芒果過敏而死。這部分將觀影情緒推向頂峰,加上前面的情緒鋪墊,影院里有許多觀眾都哭出來。

當然,也有些評論認為,《前任3》劇情三觀不正。

比如說女主林佳選擇好了“備胎”,還要玩吃芒果過敏致死的路數,有人覺得這樣做對現任不地道;比如劇中“女人黃金期只有幾年”、“給女人花錢的男人不一定愛她,但不花錢的男人一定不愛她”等臺詞讓人覺得觀念有問題;比如富家女王梓跟男主孟雲告別時,提出一個挽留她的機會,走到轉角前只要孟雲說出“我愛你”,她就立馬飛奔回來,讓人覺得“尷尬”“作嘔”等等。

可仔細想想,這些讓人吐槽的故事,不就是我們現實生活中真實發生過的嗎?

其實,《前任3》說的就是小人物的普通愛情,正是因為比較現實才引起觀眾的共鳴。多元化的電影市場應該可以有陽春白雪,也有下里巴人。吃多了珍饈美饌,也會想試試粗茶淡飯。如果連藝術作品都要用“三觀”來要求,上升到道德層面,那電影市場就變狹隘了。

點燃觀眾情緒,引爆話題

也正是因為存在爭議,才引發了討論,反而有了話題性,成就了觀影潮。

關於口碑走極端這件事,中企哥認為,其實是不同群體從不同角度來看這部作品。

專業的影評人從受眾群、國內審美等角度來分析,從演技、劇情、運鏡等角度來評價。但實際上,普通觀眾更多註意到的可能僅僅是當下的觀影感受,電影能夠帶來搞笑、感動、震撼、新奇等情緒上的波動,觀後有深刻觸動,情感得到宣泄,內心得到滿足,隨手就打了高分。這不像學校老師評試卷,非得只有一種標準。更關鍵的是,觀眾中普羅大眾比“專業人士”占比重更高,抓住了這群人的需求也就有了票房。

從評論中可以看出,“嫌棄”《前任3》的,大多著眼於演員的臉、演技、電影中的三觀等等。

而“支持”《前任3》的,大多著眼於男女主的感情遺憾,認為情節現實,聯想到身邊人的經歷或者生活中的無奈。

但總之,在兩個極端的評分結果下,《前任3》點燃了越來越多的觀眾情緒,看過的無論“大贊”還是“大黑”,沒看過的都想去一探究竟,觀影潮就這樣形成了。

制作團隊有喜劇經驗:曾參與《人在囧途》

《前任3》的導演是中央戲劇學院畢業的80後田羽生,曾經參與過《人在囧途》《泰囧》等喜劇電影的劇本制作,榮獲搜狐娛樂年度盛典年度新銳電影編劇獎。並且有了《前任》系列電影1和2的經驗做鋪墊,制作團隊已經有比較充分的喜劇制作經驗。電影中顯現了一定的搞笑天分和不拘一格的詼諧,對時代下小人物的情感和痛點的拿捏也比較準確。

細分 電影市場,抓住小鎮青年

總的來說,《前任3》有點像反木桶效應,長板吸引了註意力,優勢凸顯到極致,拉動了票房。

另外,跟今年7月沖頂票房寶座的《戰狼2》也有相似之處,都有撩到大眾情緒,都讓一部分人情緒激動,另一部分人嗤之以鼻。

另外,《戰狼2》也跟《前任3》一樣,先在二線城市掀起觀影風潮,輿論話題被帶起來之後,一線城市的票房也跟上來。數據顯示,7月27日《戰狼2》首映時,一線城市的觀影場均人次為83,低於二線城市的88;之後一二線城市一直相差無幾,直至第二個周末,二線城市已經降為87,低於首映日,而一線城市的觀影場均人次已經沖至103。

貓眼專業版數據顯示,《前任3》的想看畫像為:20-29歲來自二三四線城市的女性。

“嫌棄”限制了我們的想象力,似乎每當我們對什麽嗤之以鼻的時候,也正是某種力量崛起和爆發之時。當我們說快手太“鄉村”太“low”時,這個短視頻APP已經悄悄在三四線城市開花,牢牢抓住了龐大的流量;當我們吐槽咪蒙“有毒”,並也曾把“三觀不正”的帽子扣在她頭上時,這個靠寫公眾號起家的自媒體卻悄悄成為很多年輕人的風向標,被冠以“自媒體女王”,連助理也月薪5萬。

同樣,在《前任3》和《戰狼2》的負面評價背後,可以看到的是“小鎮青年”的力量正在崛起。在2017年底“時間的朋友”跨年演講上,羅振宇認為,小鎮青年群體值得關註,三四線城市其實有很大的市場待開發,並舉例一些熱門品牌也出自二三線城市,如周黑鴨起家於武漢,三只松鼠起家於安徽蕪湖,韓都衣舍起家於濟南,永輝超市起家於福州等。

“異象”往往就是進步的預告,也許《前任3》不是一個非常成功的作品,但從當下國內電影市場來說一定不是壞事。《前任3》也可以說是電影細分市場下的一個小試驗,下一步可能很快會有更多針對"小鎮青年"的作品出現了。

匿名用戶

匿名用戶

互聯網人的奧斯卡:7部運營必看的豆瓣高分電影

來源: http://www.iheima.com/zixun/2018/0308/167492.shtml

前天,第 90 屆奧斯卡終於落下帷幕。獲得 13 項奧斯卡大獎提名的《水形物語》最終斬下了最佳影片、最佳導演等 4 項大獎,成為最大贏家。大家很熟悉的諾蘭導演作品《敦刻爾克》也收獲了 3 座小金人。

來源 | 運營研究社(ID:U_quan)

眾所周知,我們運營人是一個很特殊的群體,上曉天文、下知地理,所以今天咱們聊聊電影。

優秀的電影不僅好看,而且漲姿勢、啟智慧。受奧斯卡頒獎禮的啟發,小編整理了一份「互聯網人的奧斯卡」,盤點運營必看的 7 部高分經典影片。

一

社交網絡(豆瓣評分 8.1)

就讀於哈佛大學的小馬是個天才程序員。有一天他一時興起,花一個小時搞出爆款社交網站 facemash,兩個小時後就因為流量過大,整癱瘓了哈佛大學的網絡服務器。

此舉引起了兩個高富帥校友的註意,他們找到小馬,邀請他一起開發哈佛人的專屬社交網站 The Harvard connection。小馬覺得這個點子不錯,於是背著兩個高富帥,找到自己的富二代室友,室友出錢、小馬出力,搶在兩個高富帥之前做出了這個網站。

這個網站就是 Facebook,現在的市值排名全球第 6。天才程序員小馬就是馬克·紮克伯格,如今在胡潤富豪榜排在全球第 4。

做大 Facebook 的過程中,紮克伯格最令人印象深刻的就是心狠手辣。

首先,他抄襲了高富帥的創業點子,最後也因此賠償了對方 6500 萬美元。其次,在擴張過程中,他認為當年出錢支持他創業的室友能力不足,於是暗中做手腳把室友的股份從 30% 稀釋到 0.03%,鬧得兄弟反目。最後,當他得知曾立下汗馬功勞的技術合夥人有吸毒惡習,為了防止合夥人拖公司後腿,他偷偷報警使對方鋃鐺入獄。

影片生動詮釋了“慈不掌兵,義不掌財”的管理哲學,對自己的職業生涯有所期待的小夥伴都該認真品味這部《社交網絡》。

二

浪潮(豆瓣評分 8.7)

光頭男主是德國一所高中的歷史老師,他推崇無政府主義,教的也是一群自由散漫的學生。和平年代的他們,一直想不通一個問題:素質挺高的德國人民,為什麽在二戰時會被希特勒洗腦,變得那麽兇殘?

在光頭老師的提議下,師生們開展了一場“納粹實驗”。老師給這個班級組織取名叫“浪潮”,設計了組織的 logo,引導學生們設立統一的口號,采用一致的打招呼方式,穿同款的服裝。

短短三天之後,學生們就對自己的組織確立了高度認同,他們團結、亢奮而激進,將所有持反對意見的同學視為異類。他們到處發組織的宣傳手冊,把組織的 logo 塗鴉在公共場所,其他班級的學生看不慣,他們就跟別人打群架,儼然複現了我國的 WG 場景。

一周後,光頭老師意識到事態的嚴重性,把全班學生召集到禮堂中,宣布實驗結束、組織解散。聽到這個消息,學生們極其失落,不少人高聲抗議。一名狂熱的學生因“信仰”幻滅而精神崩潰,開槍打傷了一名同學,之後飲彈自盡。

這部改編自真實事件的電影,向我們展示了社群的驚人能量,並且真實演繹了建立社群的整個流程。

前不久,我司 CEO 陳維賢和幾位運營總監聊到了“哪個運營崗位最有前途”的問題,總監們普遍認為社群運營的前景最好。有誌於此的小夥伴,都應該好好研究一下《浪潮》這部電影,效果相當於通讀一遍《烏合之眾》。

三

大腕(豆瓣評分 7.7)

一定要看這部電影!仔細看!各種商業模式都講絕了。

不多介紹,就放兩段臺詞大家自行體會吧。

臺詞 1:

想靠電子商務掙錢的那 TM 都是糊塗蛋!網站就得拿錢砸,舍不得孩子套不著狼。

高薪聘幾個罵人的槍手,再找幾個文化名人當靶子,誰火就滅誰。網站靠什麽呀?靠的就是點擊率,這點擊率上去了,下家兒跟著就來了。

你砸進去多少錢,加一零,直接就賣給下家了。我還告訴你,有人談收購,立馬兒就套現,給股票你都免談。

你要是感興趣,你投個 800W 到 1000W,多了不敢說,我保你一年掙一個億!哎,我說的可是美金啊!

臺詞 2:

你說,這樣的公寓一平米你得賣多少錢?

(我覺得,怎麽著也得2000美金吧?)

2000 美金?那是成本。4000 美金起!你別嫌貴,還不打折。你得研究業主的購物心理。願意掏兩千美金買房的業主,根本不在乎再多掏兩千。什麽叫成功人士你知道麽?成功人士,就是買什麽東西,都買最貴的,不買最好的。

所以,我們做房地產的口號就是:不求最好,但求最貴~

這部電影上映於 2001 年,對於馮小剛導演的神預言,有沒有佩服得五體投地?

四

點球成金(豆瓣評分 8.2)

男主布拉德·皮特是一支球隊的經理,大概類似於人力總監這樣的角色。這支球隊的成績一直特別爛,為什麽呢?因為老板很摳,舍不得開高薪。舍不得出錢,當然就招不到好員工嘛。

布拉德·皮特不甘心做一個爛隊的經理,想把球隊的成績搞起來。但是讓老板多出錢是不可能的,怎麽辦呢?這時他遇到了一個剛剛畢業、工作不滿一年的胖子。胖子自稱通過數學建模、數據分析,能夠比那些行業老油條更好地管理球隊。

布拉德·皮特重用胖子,引起了公司元老們的不滿,新舊兩黨天天吵架,皮特為此逼走了好幾個業務骨幹。最後,球隊的成績扶搖直上,一舉拿下聯賽冠軍。

這是一部根據真實事件改編的電影,如今,胖子開創的數據分析法,已經廣泛應用於所有的體育聯盟,用來管理球隊。影片中胖子做數據分析時的思維方式,對筆者的運營工作產生了很大影響。

在運營工作中,數據分析的重要性也不言而喻,只是不知道屏幕前的你是否真的堅持在做呢?

五

天才槍手(豆瓣評分 8.2)

本片的女主,在電影開頭因為貧窮連高中都讀不起。但是僅僅一年後,她就成為了身家百萬的創業公司老板,這是怎麽回事兒呢?

女主做的是一門違法的生意——槍手,即收錢幫人作弊。她最開始幫富二代打小抄掙錢,市場規模特別小。

經過富二代們的口口相傳,用戶擴展到了幾十個人,而且不是在期末考試中,而是在高考中作弊了。這下怎麽辦呢?女主想辦法提前搞到答案(具體方法這里不細說),然後把答案做成暗號印到鉛筆上,讓客戶把鉛筆帶進考場。

這一代的產品——作弊鉛筆,實現了大批量複制生產,再也不用女主親自一個個傳答案了,市場規模終於大了起來,女主也掙到了百萬身家。詳細內容可以看我們以前寫過的文章:17歲少女月入100萬,從窮二代到CEO,她靠的是什麽?

本質上,女主的產品始終沒變——都是考試答案。但是不同的產品形態和銷售模式,為女主帶來了完全不同的財富收益。我們作為運營人,在思考如何滿足市場上的某種需求時,也應該想想「可複制」這個關鍵詞。

比如,一個網易的運營工作者想要將自己的工作經驗變現,最好再拉幾個同事做個“網易戲精課程”的錄音課,而不是自己不停地開小規模的直播課。

再比如,作為一個新媒體小編,在各個平臺發文章時,最好通過一個小插件一鍵將文章同步到 13 個平臺,而不是把上傳文章這個動作重複 13 次。

六

華爾街之狼(豆瓣評分 7.7)

1987 年,主人公小李子入職華爾街一家大公司(相當於今天進了 BAT),成為一名金融行業的精英。但是,倒黴的小李子上班第一天就遇到了著名的“黑色星期一”股災,公司破產、丟了飯碗,行業不景氣也找不到下家了。

無奈之下,小李子入職了一家沒有營業牌照的金融小作坊。這家“公司”承接一些沒有資金在交易所掛牌的公司股票,然後再以非常低廉的價格賣出。小李子以前賣股票抽成 1%,現在可以抽成 50%。

小李子發現這行很有賺頭,於是辭職單幹,成立了自己的公司。

他找來一幫只有小學初中文化的無業遊民,培訓他們做電話銷售。賣這種非法股票,重要的只有一條——話術。他們往往先讓客戶嘗到點甜頭,等他們的貪欲無法遏制時,再向他們兜售非法的垃圾股。客戶的投資風險極高,但是小李子賺得盆滿缽滿。

有的小夥伴應該發現了,這種模式不就類似於這幾年大火的 P2P 嘛。

民間的小公司資金不足,手里有點閑錢的老百姓又無處投資,於是一批中間商應運而生,他們許以低風險和高利潤,把老百姓的錢輸送給小公司,從中賺取差價。當然,這也就孕育了像e租寶、錢寶網這樣的詐騙平臺。

無論你是有誌從事互聯網金融,還是手里有點小錢想搞搞投資,都該認真揣摩一下這部《華爾街之狼》,看看金融行業的門道。

七

當幸福來敲門(豆瓣評分 8.9)

這部電影有股濃濃的雞湯味。但是遇上這麽好喝的雞湯,你還是仰脖兒幹了吧!

很多所謂的勵誌電影,講的其實是天才的故事,跟普通人沒什麽關系,比如《阿甘正傳》《三傻大鬧寶萊塢》等。但是這部電影完全不同,男主威爾·史密斯一貧如洗,目測只有初中學歷,老婆離他而去,留下五六歲的兒子和他相依為命。

為了給兒子一個正常的成長環境,他決定通過自學,找一份股票公司職員的工作。於是他努力爭取了一個實習崗位,一邊實習、一邊啃專業書,跟一群大學生競爭 5% 的轉正名額。實習期間沒有工資,所以他必須花大量時間做點小買賣養活兒子和自己。為了多點時間看書,他晚上連覺都舍不得睡。

他連最差的房子都租不起,每天帶兒子去住教堂的收容所,有時排不上號,就只能抱著兒子睡在地鐵站的男廁所里,趁兒子睡著了偷偷流淚。他沒有工資,買賣也不好做,撐不下去的時候,只有靠賣血才能維持生計。

影片結尾,威爾·史密斯終於拿到了股票交易員的 offer,他壓抑地發泄著自己的情緒,在心里哭成了一個傻逼。

整部電影,最打動我的是這樣一個場景:

簡陋的籃球場上,兒子興奮地告訴史密斯,自己的夢想是成為一名職業球員。史密斯奚落兒子,說他沒有天分,不可能實現夢想。兒子聽後非常沮喪,見此,史密斯大為觸動,他嚴肅地對兒子說:

永遠不要讓任何人告訴你“你不行”,即便是我也不可以。你有夢想,就要去捍衛它!

Don't ever let somebody tell you you can't do something, not even me. You got a dream, you gotta protect it !

謹以此話送給每一位堅持和努力著的運營人。

匿名用戶

匿名用戶

豆瓣:自然生长的“慢公司”

1 : GS(14)@2010-10-17 13:00:20http://www.cb.com.cn/1634427/20101013/156090.html

每个人心中都有一个豆瓣。

对普罗大众来说,它是交流生活常识的百宝箱;对于阅读、音乐和影视的爱好者来说,它是汲取与分享的沙龙;对文艺青年来说,它甚至是点燃激情的网络圣地。

很多时候,用户心中的豆瓣既不是公司,也不像产品——因为从2005年创立到现在,豆瓣网一点也不像典型的中国互联网企业那样喧闹,似乎没热过也没冷过,发展得没快过也没慢过。就这样看似不温不火,却以缓慢而持续的速度不断发展,逐渐成为一家低调但强大的公司。

5年多的时间,豆瓣积攒了4500万活跃用户,虽比不上人人网、开心网的庞大用户数量,但豆瓣在文化创意产业的影响力之大,早已在图书、影视和音乐圈中达成共识。并且,由于这4500万人群的“范儿”很接近,真正有“人群”的味道,所以越来越多的线下实体正在尝试和豆瓣进行更深度的合作。比如,当麦当劳第一次决定把餐盘纸作为媒介与其他品牌合作时,豆瓣就吃上了这个“螃蟹”。

豆瓣是家“慢公司”。在“复制一个模式,找到钱,然后烧钱冲流量,之后再融资,最后或上市或被并购或被更大家伙干掉”的中国互联网领域,无数风光的成功故事中,速度从来都是成败的关键。只有豆瓣,俨然成了国内互联网成千上万只兔子中,一只安静独行的乌龟。它没有令人目眩神迷的美国标杆,没有环环相扣的资本跃进,即便在产品和发展速度上,当其他人大干快上、渴望引爆流行的时候,它却坚持做“细细雕琢一个新玩意儿,然后捧在手里等待它自然生长”的“田园诗”。

或许,豆瓣的意义就是在于让中国互联网保留了一种少见但也最了不起的模式──通过对产品和用户体验的绝对专注和持续改进,也能长出一家了不起的公司。

自然生长

豆瓣现在的办公室位于一座层高4.8米的厂房式建筑中,前苏式框架结构不仅采光和通风极佳,而且为大小开间的自由布局留出空间,似乎暗示豆瓣的工具主义肌理。进门左侧是一张宽大到给人安全感的吧台,令人想起雕刻时光咖啡馆,这个设计给整体环境营造出一种夹带着咖啡因和极客气质的精英文化氛围。据说作为团队文化的一种体现,豆瓣的每台服务器每个开发项目都被取了一个《指环王》里的角色名字。

今天已经变得越来越人文和生活化的豆瓣,在内部其实依然保持这种气质。而且就像这种环境营造出的氛围一样,豆瓣的所有产品给用户的感觉都是功能简单易用,又潜藏一点聪明劲儿的。最近推出的豆瓣小站,之所以能获得首批使用者的争相试用与热议,可能也源于豆瓣的这种魔力。

所谓豆瓣小站,就是用户可以经营一个小店铺、一个品牌或者组织,抑或是个人才艺的展示,也可以建立一个兴趣圈子。具体而言,它是一个长得像豆瓣的Mini Site,但整合了论坛、相册、投票、日记、我说等各类已有却分散的功能,并最多可以包含6个页面的站点。

而更令用户着迷的是页面格局的自定义,你可以拥有与众不同的页面背景,自行划分的功能分区。它比小组更多元,比主办方更灵活,比音乐人更丰富。豆瓣的创始人和CEO阿北对豆瓣小站这个产品的功能描述是:基本且强大。

“我们并不是想通过小站来改变豆瓣,而是小站顺应了豆瓣正在发生的变化。”阿北一直笃信产品的自然生长。今天,豆瓣的环境已经变得越来越生活化,与生活相关的内容比例也在增大。但现实是,这些信息的承载仍主要依赖小组和个人日志这两种形态,相比较之下,书籍、电影、音乐这三大类内容不但已经独立拆分,而且还有针对性很强的主办方和音乐人页面进行支持。而生活类内容的特点就是多姿多彩,吃穿住行无所不包,而这些内容是无法用简单的一张海报配上活动介绍就能体现的。

所以,当用户每天登录后,不再是奔着书评、影评、乐评而来,而是为了看哪里有好看、好玩的。从创立之初就定位为“为生活提供发现”的豆瓣,越发需要提供给用户更多元的工具去表达,以顺应豆瓣自身用户群和他们在豆瓣上讨论的内容所发生的变化。

对于小站,阿北说公测是没有时限的,要“测到满意为止”才会最后公布。因为豆瓣需要自然的使用数据积累,以及用户对于新产品的自然接受。这种自然生长的功能和产品开发模式,很可能源于豆瓣从一个小功能长成一个大社区的历史发展轨迹。比如豆瓣最初并没有用户上传书目的功能,但用户抱怨找不到自己喜欢的书,于是阿北一个人以超强的执行能力,一个月就推出了上传书目功能。而豆瓣后来推出的二手书(碟)交易功能也是如此。由于交换易物的小组接二连三地出现,所以豆瓣干脆在每一种图书、电影、唱片的页面都增加了类似“我有一本闲着,可以转让”的链接,以方便二手交易。

豆瓣就是用这种跟着用户需求“边跑边修正”的方式,逐渐丰富网站功能和产品外延,也让用户自己去“惊喜地发现”而不是“被动地接受”这些新改变。正是这种自然生长,让豆瓣从一个人开发的小功能,变成了今天拥有4500万用户的大社区。

而小站今天的状况,就如同豆瓣历史发展的缩影。它就那么静静地存在着,没有推荐使用,没有让用户争取邀请码。你知道更好,如果不知的话,就等待你发现它的那一天吧。

还会很慢,但不再埋头

阿北酷爱苹果公司产品,从创业时白漆都用到开裂的MacBook,到现在办公室里用的21英寸iMac,以及几乎不离手的iPad,阿北是典型重症“果粉”一枚。而放眼整个办公室,使用MacBook办公的员工也不在少数。阿北笑称豆瓣的企业文化和苹果极其相似——伟大的产品总有些共性。

豆瓣是“酷”的。因为它充分尊重个性,让每个人都能发表自己的观点,哪怕你并不是一把写作的好手,也可以为某张专辑或某部电影贴个标签,打个分以表明自己的态度。没有特约作者,没有网络编辑,没有滚动的时政要闻或是新闻首页,最重要的是个性化的自我。

豆瓣又是大众的。从成立那天起,阿北就希望豆瓣是“阳春白雪”和“下里巴人”都能够使用的。豆瓣希望每个人在此都能发现对自己有用的信息,无论是关于精神层面的满足还是物质方面的享受。豆瓣不排斥任何一类人,“豆瓣是很多元化的,甚至它的用户定位和本身的内容定位都没有一个明晰的界定,完全取决于现在拥有什么样的用户。”阿北如此解释道。

豆瓣想做成如iPhone一般的产品——虽然泛滥到成为欧美随处可见的“街机”,却仍不改人们对它“酷”的印象。阿北曾在日记中兴奋地记录过星巴克创始人舒尔茨写的顾客体验至上的信;豆瓣办公室家具选自宜家;豆瓣团队崇尚谷歌和苹果……要知道这些品牌无一例外都已经是这个星球上的大众时尚品牌。豆瓣希望能像这些品牌一样,将大众与时尚结合,让早期用户和新进入的更多主流人群各得其所,并确保豆瓣的风格不变。

要从优秀的产品走到真正卓越的产品,用阿北的话说,“豆瓣这壶水,其实还差那么一两度就烧开了”。这一两度的能量从哪里来?显然,一个不能获得商务上的成功进而支持自己持续发展的产品,就谈不上是卓越的产品。

阿北从来不认为豆瓣面对的是小众市场。每年几十万种图书的出版,上千部电影的生产,其背后所带动的需求是十分巨大的。尤其是时下文化创意产业越发红火,文化产品受到越来越多的关注。无论是产业链的上游制作环节,还是下游的流通渠道,都已经进入群雄逐鹿的白热化阶段。

最近一两年,服务生活文化消费的网站也在迅速涌现,豆瓣的竞争对手越来越多。与此同时,以淘宝、京东、卓越亚马逊等大型电子商务都在自建或采取战略联盟的形式打造自己的导购社区和用户评价系统;腾讯、百度等肯定会利用自身的用户、流量以及大把钞票砸向社区和电子商务。而美团、糯米等团购网站能把电影票卖到一天十几万张,也让无数电商眼红。

面对几大平台攻城略地,不断向中间地带侵略与加压,阿北坦言:“这个行业的变化其实由来已久,不过现在越来越突显,豆瓣也不能不管、不顾。” 豆瓣需要从那只埋头看路的乌龟,变成警觉的、时刻抬头观察兔子动向的乌龟了。“豆瓣的规模越来越大,很多产品正在进入更主流的用户群,而能让豆瓣一路走下去的关键还是内功,我理解为长久的核心能力。但一家成功公司的核心能力取决于团队的学习能力,是在不断变化的。”阿北说。

实际上,豆瓣的核心能力是从技术引擎开始的。阿北对豆瓣最初的设想是通过精准强大的算法为用户进行产品推荐。就像豆瓣电台,通过分析5年间积累的用户音乐偏好,设计出一套复杂的算法,选择为用户播放的歌曲。然而当用户达到一定数量,内容更为生活化之后,阿北发现依靠机器完成的算法推荐远没有用户推荐的效果好,于是核心能力慢慢转化为对用户需求的分析和挖掘。随着用户量增长,每日请求量增加,网站承载大用户量使用的构架建设也成为内功。洪强宁作为首席构架师使得豆瓣成为国内代码界使用Python语言的一面旗帜。现在多产品线并行运营,快速推出新产品,Python支持的敏捷开发功不可没。

现在,豆瓣已经长成了拥有4500万活跃用户的大社区,公司也开始慢慢发展自己的商业能力。比如豆瓣在十几、二十人的规模上发展了两三年时间,最近一两年才从20多人扩大到90多人。而其中除了产品运营人数增加,就是商务团队的扩大。

豆瓣的成功在于从来没有逆潮流而动,总是顺势而为。阿北介绍“虽然我们一直习惯原来的用户和收入的增长速度,但未来也会在产品上加快一些。”但阿北所指的加速,是基于对互联网大势的判断,而非看着某些局部过热、每月都翻倍的生意而眼红。因为他觉得做商务与做产品一样,赚钱的事情也要顺势而行。

以豆瓣稍带有商业化意味的购书单功能为例。阿北说这还真不是从商务角度设计的,而是用户在选择、发现、购买一系列流程中的一环。购书单的比价功能也并非如导购网站那样赤裸裸地商业化。其实豆瓣一直和电子商务领域保持着安全距离,帮助用户发现自己想要的,提供多种获得的渠道。按阿北的志趣,“这是豆瓣非常愿意帮忙的事情。” 但转向电子商务,却不是他愿意做的事情。

最后,豆瓣很可能会变成电子商务网站的使用伴侣,一个民间的评级筛选系统,发挥着引导用户的功用。当然,结合豆瓣的数千万用户,这将是个电子商务领域不容忽视的一股力量。

而豆瓣未来的业务发展也有着很多可能性。其用户从互有好感到彼此信任,让豆瓣在文化产品评价、比价之外,还可以衍生出更多与生活密切相关的内容。从二手买卖到招聘信息、租房信息、购物信息,基本的生活问题都能够在豆瓣得到实际有效的解决。甚至有用户反映,在豆瓣进行人员招聘比在垂直的招聘网站发布信息传播更广,成功率更高。究其原因,是因为豆瓣实质上一直在帮助不同兴趣爱好,不同价值观、世界观的用户进行区隔,形成众多个性趋同的小圈子,并建立了信任。用阿北的话说,“服务靠谱,其实还是因为人靠谱”。

显然,真正的社区平台,最终把以信息截流与聚合为立身之本的垂直中介类网站“拍在沙滩上”,并不是没有可能。

Next Page