- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

[重磅]中廣核深度研究:低成本高效率高壁壘成就稀缺性(上篇) 首募錢厚-Tcoins

來源: http://xueqiu.com/8301293543/32782137香港市場即將迎來今年最重磅IPO,最大核電生產商中廣核即將上市,有望成為全球第五大首次公開招股。投資者認購意向非常強烈,中廣核的募集資金由開始的10億美元上漲至20億美元,近日又調整為30億美元,並引入10名基礎投資者認購40%的募集金額。T姐(Tcoin)即刻為大家帶來一份中廣核的深度研報。

目錄

1.核心關註

2.公司簡介

3.股東及股權架構

4.主營業務及盈利結構分析

5.行業分析

6.公司業務分析

7.可比公司分析

8.競爭優勢與劣勢分析

9.成長及重大不確定分析

10.基礎估值

———————————————————————————————————————

1.核心關註

1.1 公司競爭力、盈利能力與成長來源

(1)競爭力定位:國內目前份額最高的核電運營商

按核能發電總裝機容量或權益裝機容量計算,公司是中國最大的核能發電公司,而且是中廣核集團核能發電的唯一平臺。

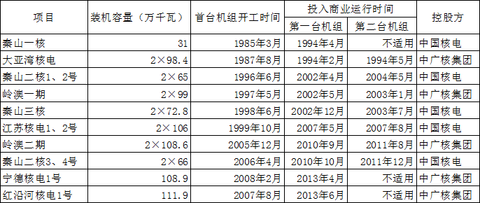

截至2014年3月31日,公司運營管理9臺在運核電機組,總裝機容量為9416兆瓦,其中7臺控股核電機組。根據CNEA報告,上述9臺在運核電機組占中國在運核電機組總數的50.0%,其總裝機容量占中國核能發電總裝機容量的59.3%,國內份額最高。同時公司權益裝機容量達7110兆瓦,占中國核能發電總裝機容量的44.8%,國內份額最高。

(2)盈利:營收主要來自於核能發電收入,凈利率在25%左右

中廣核電力主營收入以核能發電銷售收入為主,占比接近95%,下遊為電網公司。公司核燃料、折舊成本占比在55%左右,近年凈利潤率保持在25%左右。2013年,中廣核稅後凈利潤為50.71億元人民幣。

(3)成長:規劃裝機容量將在四年內在現有基礎上翻倍

中廣核電力未來的成長來自於新建核電機組。 截至2014年3月31日,公司管理共11臺核電機組(3臺位於紅沿河核電站,3臺位於寧德核電站,5臺位於陽江核電站)的工程建設,總裝機容量達12054兆瓦。待該等核電機組完工後,公司運營管理的在運總裝機容量預計將會增加至約21470兆瓦(在運加在建)。

公司除通過附屬公司繼續建設所擁有的核電機組及核電站的同時,還計劃向關聯企業收購其在國內在建或計劃建設的核電機組。從目前披露的信息來看,公司計劃通過募集資金收購中廣核集團持有的臺山核電12.5%股權以及臺山投60%股權,即相當於共計41%臺山核電的股權。收購完成後,加上公司目前持有的10%的股權,公司將持有臺山核電51%的股權。臺山核電總裝機容量為3500兆瓦。

1.2 所在行業未來態勢

(1)核電項目審批預期將在14年四季度重啟

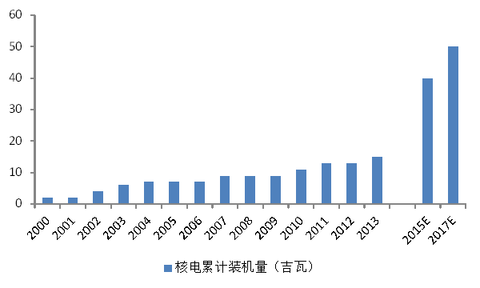

今年以來,國內重啟核電建設項目審批的預期不斷升溫。從近期的國家核電政策規劃來看,2014年3月24日,國家發改委、國家能源局及環保部發布《能源行業加強大氣汙染防治工作方案》。根據該工作方案,至2015年,在運核電裝機容量須達40吉瓦,在建容量須達18吉瓦,且年發電量須超過200太瓦時;至2017年年底,努力實現50吉瓦的在運核電裝機容量、30吉瓦的在建容量及280太瓦時以上的年發電量。

截止至2013年12月31日,國內投入商業運行的核電機組數量17臺,核電總裝機容量14.83吉瓦,在建容量為31.60吉瓦。假設在建項目均在2015年投產,則在建項目缺口為11.57吉瓦,要達到2015年的規劃在建容量指標必然需要進一步審批新項目建設,預期核電建設近期將會在14年四季度重啟。

(2)中國現有核能發電比例為2.1%,未來有較大提升空間

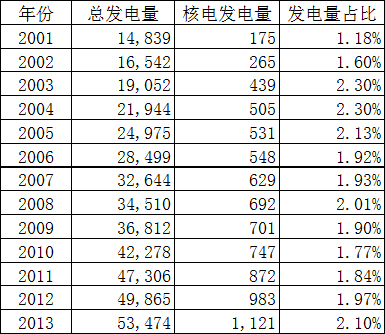

從中國的發電結構來看,核電占比逐年上升。根據中國電力企業聯合會數據顯示,2013年,中國核電發電量1121億千瓦時,占總發電量比例從2001年的1.18%上升至2.10%。目前火電仍是國內主要發電方式,占比超過80%。

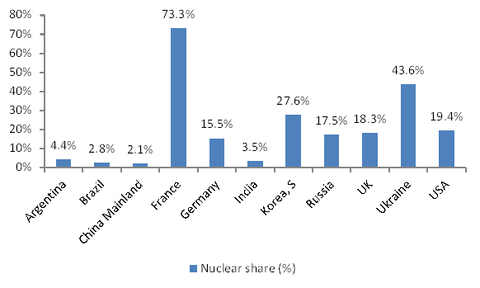

根據IAEA數據顯示,全球核電占總發電比重為16%,有13個國家和地區的核能發電量占總發電量的比重超過20%,其中法國的核能發電量比重達73.3%。相比而言,中國核能發電量僅占總發電量的2.1%,未來具備較大提升空間。

1.3 重大不確定性

中廣核存在如下重大不確定性:

(1)國內整體電力需求的不確定性

若中國整體經濟或若幹行業增長放緩,可能使電力需求整體下降,將會對公司經營業績造成負面影響。

(2)核電運營安全性風險

核電站核反應堆內包含大量的放射性物質,有可能在一定的情況下對人員、環境及社會造成放射性危害。另外,公司在運營過程中需要處理、儲存、運輸及處置放射性材料(例如中低放射性廢物及乏燃料)及其他危險物質(包括發電業務中使用的少量爆炸性或可燃性材料)。期間若產生安全性問題則會對公司運營造成發電業務產生嚴重不利影響或造成重大額外成本或費用。此外,任何國家或地區的核設施發生事故,無論這些事故的原因如何,均可能導致主管當局實施極度嚴格的核電站運行規定,或拒絕批準新核電站建設或投入運行或延長在運核電站運行壽命的建議。

1.4 基礎估值

假設未來三年僅靠債務融資的情況下,我們預計公司2014年-2016年實現歸屬於母公司凈利潤分別為48.94億元,57.43億元,71.96億元,按現有總股本197.68億股攤薄計算,對應的公司2014-2016年EPS分別為0.25元、0.29元、0.36元。

公司是國內領先的核能發電企業,我們綜合參考港股類似上市公司的估值水平,結合公司目前的基本面以及未來的發展前景,我們認為其合理的估值區間應為15-25倍,按照2014年預測歸屬於母公司凈利潤48.94億元計算,對應的市值區間為:734億元-1224億元,對應港幣市值931億港元-1552億港元。

2.公司簡介

中國廣核電力股份有限公司成立於2014年3月,由中國廣核集團對核電業務進行重組改制,並聯合廣東恒建投資及中國核工業集團共同成立,三者持股比例分別為85.1%、10.0%和4.9%。

公司目前是中廣核集團的一家附屬公司,而且是中廣核集團核能發電的唯一平臺。按核能發電總裝機容量或權益裝機容量計算,公司是中國最大的核能發電公司,經營歷史超過30年。

公司收入主要來源於控股核電站的電力銷售。目前公司全部裝機容量均來自布局於中國境內的核電站,以服務廣東省、福建省、遼寧省及香港等經濟發達但一次能源相對匱乏的市場。截至2014年3月31日,公司運營管理九臺在運核電機組,總裝機容量為9,416兆瓦,占中國核能發電總裝機容量的59.3%,居中國核電公司之首。同時,公司權益裝機容量達7,110兆瓦,占中國核能發電總裝機容量的44.8%,同樣高於中國其他核電公司。

圖示:公司核電站分布示意圖

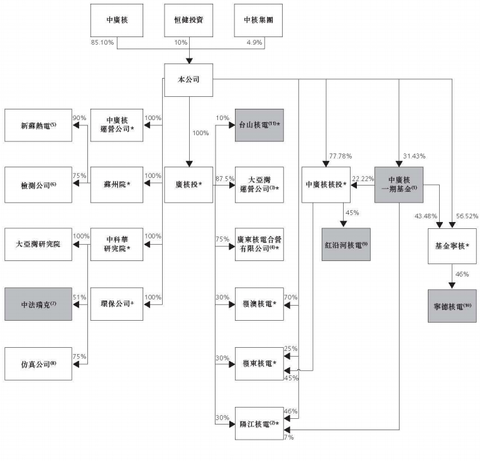

3.股東及股權結構

本次發行前,公司擁有合共353億股每股面值為人民幣1.00元的已發行內資股。中廣核持有300.403億股內資股,占已發行股份總數的85.10%,恒健投資持有35.300億股內資股,占已發行股份總數的10.0%,中核集團持有17.297億股內資股,占已發行股份總數的4.9%。

公司下屬子公司基本為核電運營、研發、維護等與核能發電產業相關企業。

圖示:中廣核電力股權控制結構圖

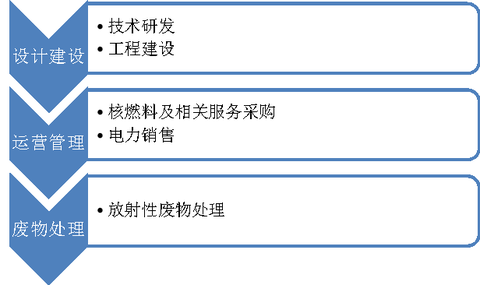

4.主營業務及盈利結構分析

4.1 業務系統

中廣核電力主營業務核心圍繞銷售核能發電展開,以設計建設、運營管理、廢物處理三個步驟展開。

圖示:中廣核電力核心業務流程圖

(1)核電技術研發

公司運營管理的所有在運核電機組均源自成熟的M310反應堆技術,即法國的百萬千瓦級壓水堆(「PWR」)技術。公司主要通過先期技術引進,後期自主創新發展核電技術,公司與中廣核集團在大亞灣核電站采用的M310反應堆技術基礎上進行了100余項技術改進,形成二代改進型CPR1000核電技術和具備三代核電主要安全技術特征的ACPR1000技術,並積極參與中廣核集團與中核集團聯合研發並具有自主知識產權的三代核電技術華龍I號。

(2)工程建設

公司核電項目的開發及建設主要委托中廣核工程公司承擔。中廣核工程公司建設或參與建設了公司全部的核電機組,在采用CPR1000和EPR等技術路線的核電站工程方面積累了大量豐富的經驗。

(3)核燃料及相關服務采購

公司的核電站均使用由填裝濃縮鈾的燃料棒所組成的燃料組件作為燃料。公司主要委托關連人士中廣核鈾業發展有限公司負責核燃料采購和相關服務。透過鈾業公司,公司的核電站從海外及國內市場采購天然鈾,也向鈾業公司擁有股權的鈾礦采購天然鈾。公司也通過鈾業公司向中核集團的聯屬人士購買天然鈾。

(4)電力銷售

公司向中國電網公司及香港電力公司銷售公司運營管理的核電站所發的電力。公司的電力銷售根據與電網公司簽署的購售電合同及相關的並網協議和╱或並網調度協議進行。

(5)放射性廢物處理

核電站產生的某些廢物帶有放射性,因此必須采取特殊程序確保對這些放射性廢物進行妥善管理、安全處置。公司發電過程中產生的放射性廢物主要包括乏燃料和中低放射性廢物。公司根據相關法規儲存及處置放射性廢物,以及就該等成本及處置基金計提會計撥備。

4.2 收入結構

中廣核電力主營收入以銷售核發電廠所發電力為主,公司近期各年核電銷售收入占比均超過90%。

圖示:2011年-2014年Q1主營收入結構

4.3 成本結構

從公司的成本結構來看,13年核材料成本占營收比為15.30%,折舊成本占營收比為12.90%,乏燃料處置基金占營收比為4.24%。(具體盈利分析參看公司分析部分)

圖示:2011年-2014年Q1成本結構

5.行業分析

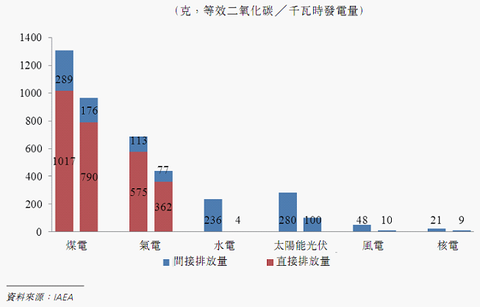

5.1 核電是全球重要的可再生能源發電方式

核電是低碳清潔能源,可減少溫室氣體排放,全球不斷提升的環保意識驅動核電發電量增長。與其他能源相比,核電具有可靠性、經濟性和環保性的特點。核電是一種穩定的能源。核電站不受天氣和季節的影響,並能以其設計容量運行相當長的時間。與水電、風電、太陽能等可再生能源相比,核電更為穩定,受自然環境影響較小、供電穩定可靠、單機組發電量大。與火電等常規能源相比,核電站不會汙染空氣或排放二氧化碳,並且不易受能源價格波動影響。

圖示:主要發電方式的溫室氣體排放量比較

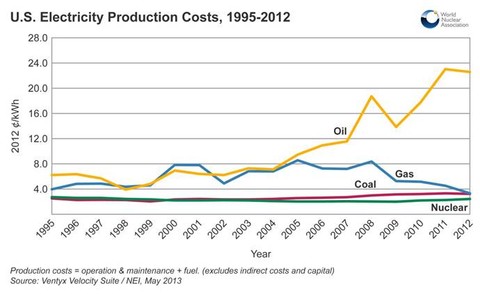

圖示:美國不同發電方式成本對比

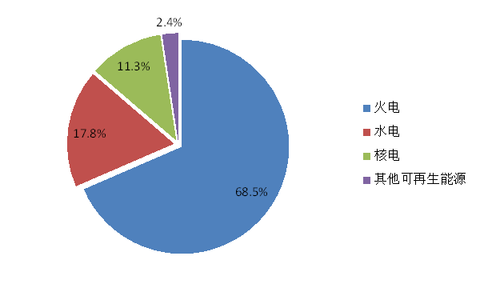

根據IAEA數據顯示,2013年,核能發電量占全球總發電量的11.3%,僅次於火電及水電。

圖示:2013年全球電力來源比例

5.2 中國核能發電現有比例為2.1%,未來具備較大提升空間

從中國的發電結構來看,核電占比逐年上升。根據中國電力企業聯合會數據顯示,中國核電發電量1121億千瓦時,占總發電量比例從2001年的1.18%上升至2013年的2.10%。目前火電仍是國內主要發電方式,占比超過80%。

圖示:我國歷年來核電發電量情況(單位:億千瓦時)

根據IAEA數據顯示,全球核電占總發電比重為16%,有13個國家和地區的核能發電量占總發電量的比重超過20%,其中法國的核能發電量比重達73.3%。相比而言,中國核能發電量僅占總發電量的2.1%,未來具備較大提升空間。

圖示:全球主要國家核電發電量占比

5.3 國內目前形成三個核電基地

截至2013年12月31日,國內共有在役核電機組共17臺,總裝機容量14.83吉瓦,均分布在沿海地區,形成了浙江秦山、廣東大亞灣和江蘇田灣三個核電基地。同時福建、遼寧、山東、海南、廣西等地的核電項目正加緊建設。至14年上半年末,國內在役核電機組數量達到20臺,裝機容量達18.13吉瓦。

圖示:13年末我國核電站分布情況

5.4 現有在建核電項目陸續投產支撐發電量保持增長趨勢

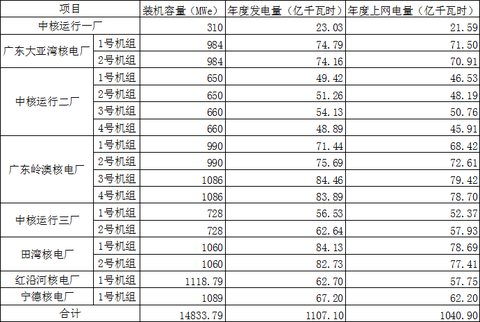

2013年國內核電累計發電量為1107.10億千瓦時,相比2012年上升12.62%,累計上網電量為1040.90億千瓦時,相比2012年上升12.38%。2013年,我國核電發電量和上網電量繼續呈良好上升趨勢。

2014年上半年國內核電累計發電量為560.76億千瓦時,同比增長16.36%。累計上網電量為527.27億千瓦時,同比增長16.09%。

圖示:2013年度17臺運行核電機組電力生產情況統計表

圖示:第二季度20臺運行核電機組電力生產情況統計表

5.5 核電項目審批預期在14年四季度重啟

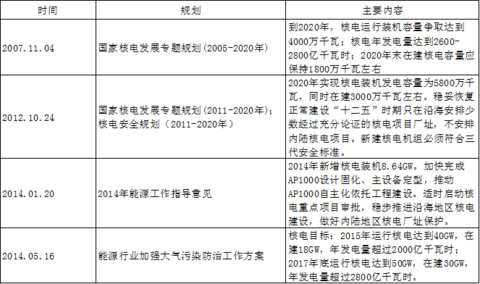

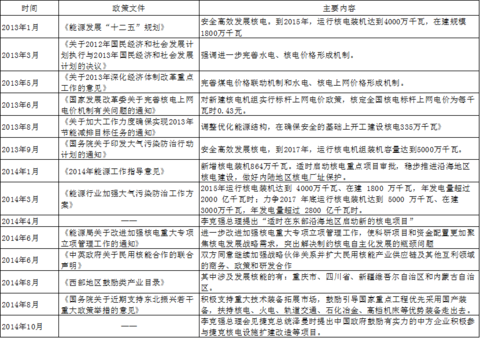

發展核電是中國進行能源結構優化並且從根本改善國內生態環境的重要手段之一,未來中國發展核電的戰略意義較為明確。雖然受到日本福島核電站事故影響,國內核電站建設放緩,但從長遠來看,核電仍然是國內主要的可再生能源。

今年以來,國內重啟核電建設項目審批的預期不斷升溫。從近期的國家核電政策規劃來看,2014年3月24日,國家發改委、國家能源局及環保部發布《能源行業加強大氣汙染防治工作方案》。根據該工作方案,至2015年,在運核電裝機容量須達40吉瓦,在建容量須達18吉瓦,且年發電量須超過200太瓦時;至2017年年底,努力實現50吉瓦的在運核電裝機容量、30吉瓦的在建容量及280太瓦時以上的年發電量。

對比之下,2007年末發布的《國家核電發展專題規劃(2005-2020年)中提出到2020年核電運行裝機容量爭取達到40吉瓦,14年新的規劃進度顯著快於原有規劃,表明從中期來看,國內核電建設的需求有所提速。

截止至2013年12月31日,國內投入商業運行的核電機組數量17臺,核電總裝機容量14.83吉瓦;數量為30臺在建機組,裝機容量合計為31.60吉瓦。假設在建項目均在2015年投產,則在建項目缺口為11.57吉瓦,要達到2015年的規劃在建容量指標必然需要進一步審批新項目建設,預期核電建設將會在14年四季度重啟。

圖示:國內核電裝機容量預期至2015年上升至40吉瓦

圖示:近年國內核電主要規劃

圖示:2013年以來國內核電政策動向情況

5.7 內陸核電建設預期在“十三五”開始

目前國內在運及在建核電機組尚未設在內陸。隨著沿海地區的電力需求逐漸趨於飽和以後,內地省份經濟的不斷增長以及沿海廠址的稀缺,核電廠址選址開始偏向內陸,尤其是中部地區自然資源匱乏的省份,未來內陸核電站建設預期將會逐步展開。

相關數據統計顯示,世界在運行的核電機組中,沿海與內陸機組布局各占一半,內陸裝機容量約占 2/3,其中美國、法國內陸占比均超過 60%。各國核電選址多基於自身資源稟賦條件,如地理位置、水資源、地質條件、電力需求等,在技術實現方面不存在障礙。

由於受福島核電站事故的影響,內陸電站建設延後,《核電中長期發展規劃 (2011-2020年) 》中明確,十二五期間,國內不安排內陸核電項目。但從目前的情況來看,部分內陸地區能源對外依存度較高,存在對核電建設的需求。現在湖南、湖北、江西都已經預備了很好的廠址,湖北鹹寧、湖南桃花江、江西彭澤核電站已完成基礎建設等待批複。預期內陸核電站建設將在“十三五”期間開始。

5.8 其他可再生能源發電方式目前較難替代核電

(1)核電具備成本優勢

根據日本地球環境產業技術研究機構的數據顯示,核能發電每千瓦時約為 8日元,另外,核能發電即便加入核電站事故等賠償費用,每千瓦時的發電成本也僅為 8.4日元;天燃氣發電每千瓦時為 12.5日元;風力發電成本為每千瓦時 21.2日元;太陽能發電的成本達到每千瓦時 30.6日元。對比可見,核電目前具備較為明顯的成本優勢。

從國內的情況來看,從目前廣東、浙江、江蘇三省的核電價格與當地煤電標桿上網電價的比較來看,核電同樣具備成本優勢。從長期來看,太陽能作為可再生能源具備較多優勢,但當前發電成本仍較高,根據規劃, 國內光伏發電到 2015年發電成本下降到 0.8元 / 千瓦時,到 2020年下降到 0.6元 /千瓦時,尚高於核電現有發電成本。

(2)核電具備較高發電效率

風電和太陽能發電大規模發展必須解決儲能和調峰問題,目前還會產生不容忽視的電能損失。從能源貢獻效率來看,相關數據顯示,目前核電 1千瓦電能效率,高於2.5千瓦的風電和 2.5千瓦的太陽能的合計值,核電發電利用效率具備較大優勢。

5.9 中國核電運營具備較高的準入壁壘

由於核電對於安全性有著較高的要求,因此核電運營需要具備專業技術及經驗積累,整體來看,中國的核電行業具備較高的準入壁壘。

(1)行政準入壁壘

中國政府對核電項目及業主采取核準、發放許可證、執照等方式,對投資主體進入市場進行管理。我國對核電廠的監管實施許可證制度。國家核安全局對核電廠選址、建造、首次裝料、運行以及退役等各階段的安全工作進行審評和監督,頒發相應的許可證件或批準文件,並實施駐廠監督;環境保護部對環境影響報告書等進行審查。此外,環境保護部還對運行核電廠的輻射環境實施監督性監測。根據2004年發布的《國務院關於投資體制改革的決定》(國發﹝2004﹞20號)的有關規定,對於核電項目由原來的政府審批制改為現在的核準制,由國家發展和改革委員會負責審查其項目申請報告,並報國務院核準。同時國家對核電的原料、電能上網進行調配。原國防科工委、國家發改委等單位是該行業的行政主管部門,代表國家制定核電產業政策,控制著核電業的價格和進入機制,並制定相應標準。

(2)技術壁壘

核電行業是技術密集型的行業,涉及核物理、化學、材料、運行、維修、性能監督、環境汙染監測、輻射防護等多個領域,有著較高的技術壁壘。

同時核電行業需要高素質的專業人員。其中反應堆的操縱員必須按照核安全法規的要求,通過國家能源局組織的考試,才可獲得國家核安全局頒發的執照,之後才能進行反應堆的操縱。核電行業核心骨幹人員培訓的時間較長,需求量較大。

(3)資金壁壘

核電行業是資金密集型的行業,對選址、設計、建安、設備采購和制造調試等要求較高,建設周期長,項目資金投入較大。此外,在福島核事故後,國家對環保、核安全提出更高的要求,核電企業在安全、環保等相關輔助設施的投資可能進一步加大,提高了投資核電行業的資金壁壘。

5.10 中國目前核電運營呈現寡頭格局

目前經國務院正式核準的核電項目(除示範工程、研究堆外)由中核集團、中廣核集團和中電投集團負責控股開發、建設、運營,行業準入門檻較高。國內現有的所有在役核電項目,由中廣核集團和中核集團分別負責運營。

從未來可能的核電運營新進入者來看,代表國家受讓進口受讓引進第三代核電技術AP1000的國核技目前正在尋求與其他發電企業合作的方式進入核電運營領域。國核技引進技術與中廣核、中核現有技術形成競爭,未來行業競爭預期會有所上升。從目前獲批的項目來看,短期內國內核電運營主要仍由中廣核及中核主導,兩家企業目前在國內處於寡頭競爭的市場格局。

圖示:國內在役核電站情況表(截至2013年12月31日)

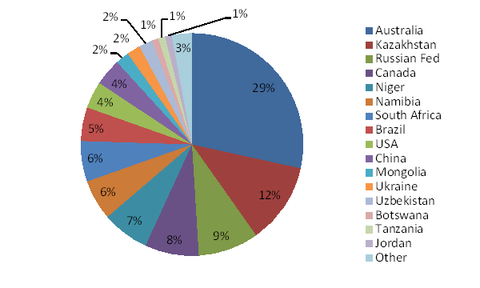

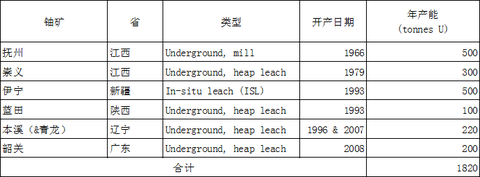

5.11 國內鈾自給率未來預期為1/3

鈾是主要核燃料,WNA數據顯示,為滿足裝機容量超過370GW的435個反應堆,每年需開采約6.6萬噸鈾。從中國目前的鈾資源情況來看,國際原子能機構2011年研究顯示,中國已知的鈾礦儲量僅為16.61萬噸,占全世界已探明儲量的3%左右。

圖示:全球鈾資源分布情況

中國目前鈾年產能約為1800噸,可滿足8400兆瓦時容量的機組需求,而國內13年總裝機容量為14834兆瓦時,國內鈾供不應求的局面較為明顯。在對於鈾資源的規劃上,中國未來目標實現國產1/3鈾礦,通過參股控股海外資源或者合資獲得 1/3鈾礦,從海外市場購買1/3鈾礦。

2012年,中國進口12,908噸鈾礦;2013年中國進口18,968噸鈾礦,進口國家為哈薩克斯坦,烏茲別克斯坦,澳大利亞,納米比亞以及加拿大。

圖示:國內開產鈾礦分布

圖示:中國海外權益鈾礦分布

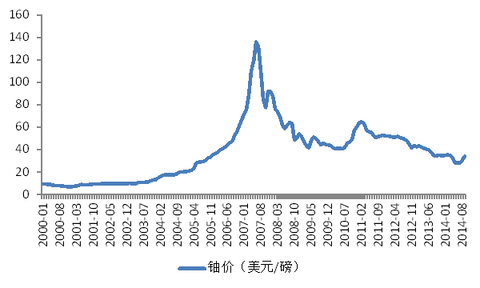

從鈾價情況來看,2011年之前核電需求增長驅動鈾價呈上升趨勢,經歷福島事件後各國對於新建核電站持謹慎態度,鈾需求減少,價格相應回落。從現有情況來看,在沒有合適替代發電形式的背景下,預期全球對於核電建設將會緩慢重啟,進而推動鈾價有所回升。

圖示:全球鈾價走勢

下篇很快來到!等下T姐!

[重磅]中廣核深研:裝機量四年翻倍 估值將超千億港元(下篇)

http://xueqiu.com/8301293543/32784074

SENSE隨筆150105點解要投票「畀佢」?上篇

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/01/05/sense%e9%9a%a8%e7%ad%86150105%e9%bb%9e%e8%a7%a3%e8%a6%81%e6%8a%95%e7%a5%a8%e3%80%8c%e7%95%80%e4%bd%a2%e3%80%8d%ef%bc%9f%e4%b8%8a%e7%af%87/SENSE隨筆150105

點解要投票「畀佢」?上篇

朝日執筆:選舉簡介系列 特別篇(續集)

大家還記得十一月份的演說《點解要投票?》嗎?(若然錯過了,可到香港野人讀書會的網頁點播,還附有Power Point的呀!)演說分析了「投票」其實是一種相當「不理性」的行為,又嘗試解釋何以「咁蝕底都有人做」,之後還介紹了一些關於投票率的知識。

上次我們的問題是「點解要投票?」,就當已經解答了。好了!我肯出來投票了,那到底投給誰呢?這就是我們今次要問的問題—-「點解要投票……畀佢?」。也就是說,選民的投票選擇究竟受什麼因素影響呢?

「投票選擇」,或廣義一點的「投票行為」研究,在歐美選舉乃至政治研究中歷史非常悠久。原因很簡單,當近代的「科學研究」興起,「計量方法」就成了一個研究或者一個學門是否「科學」的重要指標。 「投票」就最好了,都是一堆堆的數字,而且還非常實在—- 影響國家大事還不夠實在嗎?況且,這些數字還是「動態」的,每一屆每一次選舉都有所變動,非常適合用作「科學研究」。所以有「研究政治先從選舉入手,研究選舉先從投票行為入手」之說。

經過這許多的研究,現在的「投票行為研究」一般還是會把「壁壘理論」作為基本框架。這個用以分析選民投票選擇的經典理論,還有另一個非常性感的名字—-「鴻(乳)溝分析Cleavage Analysis」

Cleavage作為一個政治學名詞,指的是社會中的不同「群組」。 這些群組對不同政策、政團,會有截然不同的取向和態度。 各「群組」之間就仿如以鴻溝相隔的「斷層」,涇渭分明。 而「群組」之間的政治取向和態度差異,會透過在選舉中支持不同的政黨和政團表達出來。*** 這些「群組」就是所謂的「壁壘Cleavage」。換句話說,某些政黨就是某些「壁壘」的代表;反過來說,某些「壁壘」就會投某些政黨。****

以這個理論為基礎,會得出以下結論:各政黨的支持度「先天上」已是固定的,選舉的結果其實只是「動員能力」的比併。**** 誰能鼓勵更多己方的支持者出來投票,誰就是贏家!這正好呼應了《特別篇—-點解要投票》一文中的「動員理論」。

「壁壘理論」從邏輯上而言,似乎是無懈可擊的—- 我想要A,甲黨的目標就是A,於是我就投甲黨,甲黨爭取了A,符合了我的利益。然而,它其實暗含了一個相當「西方」的預設—-「人是理性的」!

「鴻溝分析Cleavage Analysis」建基於「理性選擇理論」, 認為選民和政黨的行為,皆是穩定而理智的,能透過「合理預期」,作出相應的行為以將自己的利益「最大化」。

在傳統「西方思維」中,宗教、階級、意識形態、價值取向等都是較高位階的「利益考慮」,因此也很自然地成為「壁壘」劃分的界線。***

但是,不要說遙遠的東方,即使在歐美的人民之中,真正「理性選擇者」又有多少呢? 選民投某候選人一票,可能只是因為他「靚仔」; 投某政黨一票,只是因為它的黨名「好聽」。不行嗎? 選民在投票之時,當真清楚自己想要的是A而不是B嗎?又清楚甲黨的政綱爭取的是A而不是C嗎? 套用《點解要投票?》一文中「終極理性理論」的說法:「興之所至,隨心亂投」這種「不理性」行為,可能才是「最理性」的行為!

況且,還有一點非常重要,就是並非所有的「壁壘」都能在選舉中,找到相對應的「代表」。

因為雖然現在的「政治光譜」已經極度細緻,甚至連以「爭取啤酒補貼」為唯一政綱的「啤酒黨」也有(「啤酒黨」在波蘭國會中有三個議席),但還是不可能(至少目前還沒見到)再細分為不同口味的「啤酒愛好者政黨」。

因此,即使「理性選擇」的預設成立,「壁壘理論」還是只能夠解釋到社會上若幹組的「主要矛盾」。至於什麼是「主要矛盾」,除了受本身的社會文化影響外,有時與政黨結構、選舉方式,以至競選活動中標舉的議題,都有很大關係。***

以香港為例,這二十多年來的選舉中,「泛民」與「建制」作為一組最重要的「壁壘」,明顯就蓋過了其他所有主要的矛盾。 儘管在所謂「建制陣營」中,「工聯會」與「自由黨」顯然是格格不入的左右兩端,但在一般選民的眼中,還是會覺得「他們是一夥的」!

然而,儘管「壁壘理論」有以上諸多的不足,但其仍然是迄今為止,分析選民投票行為最重要的理論。事實上,我們現在常聽到的所謂各黨派的「基本盤」,就是根據「壁壘理論」作出的論述。

傳統上分析「壁壘」的形成,一般分為三大類:「命定Ascriptive」、「取態Attitudinal」和「行為Behavioral」。

「命定」這個概念在之前的幾講都有提到,就是一些生而具有的特質,例如「種族」和「階級」。 請註意這裏說的「階級」,指的是Caste而不是Class!雖然在不少「發達國家」內,社會流動性已經日漸下降,但以經濟力量為劃分的「社會階級」,尚未至於被認為是「與生俱來」的分野。 Caste指的如印度等「傳統社會」的「種姓」之類,現今尚有少量社會中仍存有這類的「階級」劃分。廣義而言,香港的「原居民」也可以歸入此類。不過這類型命定的「階級差異」,在全世界範圍已極為罕見,即使在曾經種姓森嚴的印度,時至今日力量亦漸見消減。「語言」和「宗教」也常被認為是「命定特質」。固然語言可以學習,但對大多數人而言,母語始終只有一種。至於宗教,在很多族群之內都並不一定具有「宗教自由」,因為往往在剛出生還沒有意識時,就已經「受浸/割」了。

「取態」一般指的是政治上或意識形態上的價值取向。 由於「科學的」選舉研究興起於冷戰時代,故這道由意識形態造成的「鴻溝」曾被提到無上的高度。這一組「壁壘」將選民劃分為「左派」VS「右派」,一切的社會議題都能夠放進這個框架之內作出二分。這大概也不必特別解釋了吧!

至於所謂的「行為」,從某個方面來說,與上述兩者或許也有點關連。一般指的其實是選民對某些組織的認同。 例如教會、工會、互助委員會之類的組識。在很多政黨政治傳統深厚的社會,「政黨認同」往往是地域認同,甚至身份認同的一部分。

如果你問一個美國人支持哪個政黨?他可能會回答你自己三代都是德薩斯的農夫,這就是告訴你他是共和黨的支持者;若他說自己在新英格蘭某著名大學教書,就表示他的票會投給民主黨了。這種分野固然也有上述兩種「壁壘」為基礎,但更多的時候已成了一種「身份認同」,固定把票投給某黨成了一種習慣性行為。

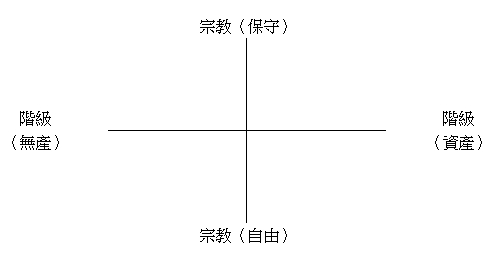

(西歐)傳統的「鴻溝分析Cleavage Analysis」會將社會上的主要壁壘,化約為兩組主要矛盾:「階級壁壘」與「宗教壁壘」,並可用下面的十字座標圖概括。在這個模型下,基本上所有選民的意向和政黨的立場都能在這個座標系中找到相應的位置。

「階級壁壘」分析假設「物質利益」是左右選民投票意向最重要的因素。這種主張「物質決定意誌」顯然源於「唯物史觀」—- 馬克思主義的核心理論。由此就會導出「屁股決定腦袋」的「階級鬥爭」理論。在選舉中,「無產階級」與「資產階級」的「戰線」,就是勞工權益、稅務制度、社會福利、私有化等議題,不同的政黨會佔據光譜中的不同位置,為支持者爭取最大的物質利益。在現代,這種對抗通常會被演繹為「自由」和「平等」之爭。

「宗教壁壘」分析則著重道德倫理等精神價值,對於選民投票行為的影響。這在不同國家會以不同層次表現。 在部分保守的國家如愛爾蘭,是基督宗教內部的「公教」與「新教」之爭,該國甚至在近幾年才通過容許「離婚」的法案。當然也有不少國家的「宗教壁壘」是源自於宗教的分歧,例如印度國內印度教徒和穆斯林的長期對峙。對於一些較為「現代」的國家,則往往會表現為「屬靈」和「世俗」的對抗。且不論矛盾最為激烈的土耳其,就算是西歐「先進國家」,墮胎、性小眾權益、(學校內的)宗教教育、家庭價值等,往往都是政黨用以建立「壁壘」的重要議題。以墮胎為例,是否反對一切形式的墮胎,因姦成孕、胎內缺陷、母體安全,以至幾多個月才算是「胎兒」等,都是各政黨在上述「座標」上的定位。

按照這個模型,各政黨都會在上述的十字座標中找到相應的位置,這就是它們的「政黨身份」。由於「政黨身份」本身已具有價值指標的作用,不同價值取向的選民,也就不必逐個議題審視和判斷,而可以將票直接投給在座標系中與自己最接近的政黨,讓其成為自己的代表。這種分析架構在長久以來,一直被認為是解釋投票行為最有效的理論工具。

2014韓國年度創新企業TOP100強(上篇)

來源: http://newshtml.iheima.com/2015/0214/149176.html2014,韓國的創業界都發生了什麽?有沒有中國創業企業可以參考的對象?一個榜單在我們面前打開了一個世界。

日前,韓國最大的創業企業數據庫Demoday和Startup Alliance聯合推出了“2014年韓國創業企業100強榜單”。O2O、分享經濟、車後市場等中國創業界熟悉的詞語都在榜單中反複出現。當然也有些我們不知道的,例如,為偶像種樹的眾籌平臺Tree Planet,專門翻譯蹩腳英語的ChattingCat。仔細讀讀,還有哪些是你沒想到的好主意?

TOP100榜單我們分為上中下三個篇章為大家呈現,以下百強榜上篇(1—34)。

成立時間:2012年2月

分類:共享經濟 商務

融資狀況:A

簡介:

MyRealTrip於2012年2月成立,是將遊客和當地居民聯系起來旅遊平臺。 MyRealTrip為旅人提供由當地居民直接參與策劃的行程或活動從而保證原汁原味旅遊經歷。MyRealTrip收取20%的費用並用之支付於當地導遊。MyRealTrip 現為韓國國內最大的旅遊策劃、活動平臺,在全世界218個城市保有740項旅行策劃,成長速度快。

25、項目名稱:MycooN

成立時間:2013年5月

分類:共享經濟,O2O

融資狀況:種子

簡介:

MycooN的使命是讓充電更方便(為了減少充電的麻煩),Plugger Mobile App讓用戶可以分享充電的信息(比如說急需充電時,用戶該怎麽辦)。目前入駐美國500 startups,正在謀劃全球發展。

26、項目名稱:Malang Studio

成立時間:2013年2月

分類:移動,內容

融資狀況:A

簡介:

Malang Studio跳出一般的思維方式,為改變人們的生活方式而服務。Alarmmon目前在全球範圍內有2000萬下載量。為讓您喜愛的米老鼠和超級馬里奧出現在您的鬧鐘上持續在挑戰。2014年4月,獲得Yellow Mobile 20億韓元投資。

27、項目名稱:magicEco

成立時間:2012年8月

分類:物聯網

融資狀況:不詳

簡介:

Magic Eco 努力成為領引普適計算,物聯網,可穿戴的計算時代,正在開發物聯網為基礎的開源軟件,硬件,以及以雲計算為基礎的應用程序店鏈接的Magic 生態系統。如:智能開關(全員遙控),智能展臺,可穿戴式智能(可穿戴計算/感應)。

28、項目名稱:Modu Company

成立時間:2013年2月

分類:共享經濟,O2O

融資狀況:種子

簡歷:

Moduparking 為解決現代社會停車難而建立的平臺,為用戶共享停車場情報。Moduparking曾獲未來創造科學部主辦的‘2013年韓國移動APP獎’的特別APP創新獎項。簡單地說, moduparking是停車界的AirBnB和wikipedia。

29、項目名稱:Mobidays

成立時間:2014年6約

分類:營銷

融資狀況:天使

簡介:

Mobidays作為連接國內外的廣告主,廣告代理商,綜合媒體以及移動媒體的中介,是世界領頭移動營銷公司。Mobidays和韓國國內大部分媒體(應用程序,臉譜頁面等)合作,獲取並分析數據為廣告主制定最好的服務。此外,為了擴大移動市場與世界的聯系,Mobidays和全球超過100個廣告公司在超過20個國家的廣告代理商,同時和Ad Network, SSP, DSP, Ad Exchange開展業務。為了成就韓國國內移動廣告市場的專業領頭人,Mobidays手機廣告研究所。

30、項目名稱:MEMEBOX

成立時間:2010年8月

分類:商務,策展

融資狀況:不詳

簡介:

MEMEBOX是韓國最優秀的美容商業創業公司, 將美容和技術的結合提供用戶化妝, 美容和消費體驗. 自成立以來每年5倍以上的速度成長。2014年開始開拓中國和美市場, 此時MEMEBOX自身的化妝品品牌也向全球美容市場進軍。2013年選入K-app 全球市場開拓,2014 年獲 Y Combinator 投資。

31、項目名稱:Backpackr

成立時間:2012年11月

分類:電子商務,移動

融資狀況:A

簡介:

Backpackr是可以購買手工作品的市場平臺,2013年1月, 獲得2013年蘋果店最佳應用程序獎,2014年11月獲得了天使投資 ,2014年11月獲得韓國青年最優秀獎 (韓國創意內容促進會獎)、韓國移動應用程序最優秀獎(韓國未來創造科學部 長官獎)2014年12月獲得 A系列投資(5億韓元)、 Daum 青年創業投資組合,校友合夥人3億韓元以及 Sazze Inc (矽谷電商,海外投資)2億韓元的投資。

32、項目名稱:Vendys

成立時間:2014年1月

分類:營銷,O2O

融資規模:A

簡介:

Vendys 是於2014年1月成立,以顧客為中心的O2O會員制市場營銷公司。Vendys產品mealc ,創建移動餐飲券,為便利透明的系統管理餐飲券,賬簿,法人信用卡提供方便的服務。同時,通過mealc 把企業顧客,客戶公司支援,本地商店以及各種各樣的聯合品牌進行連接,打造mealc 商場以及打通市場營銷網絡。

33、項目名稱:Venticake

成立時間:2011年10月

分類:移動,社交

融資狀況:種子

簡介:

Retrica是一家移動/Web service公司。Venticake的產品 Retrica 全球日用戶1,400名萬, 是最優秀的過濾相機應用。Venti = 20, Cake =蛋糕,意為很多的甜蜜蛋糕。Venticake目前正在開發一款獨立應用 - Retrica相機應用。 Venticake有把Retrica做成社交平臺的想法,現在正在試驗中。

34、項目名稱:Bonbonlab Inc

成立時間:2013年3月

分類:商務,O2O

融資狀況:種子

簡介:

Bonbonlab提供即時酒店預訂服務。當天訂,當天入住的服務同時獲得得扣。 Bonbonlab目前有載安卓和蘋果版應用。

本文為i黑馬原創,謝絕轉載,如轉載請聯系微信號korchagin

本文為i黑馬版權所有,轉載請註明出處,侵權必究。

讀書劄記150605權力:基進觀點 (上篇)

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/06/05/%e8%ae%80%e6%9b%b8%e6%9c%ad%e8%a8%98150605%e6%ac%8a%e5%8a%9b%ef%bc%9a%e5%9f%ba%e9%80%b2%e8%a7%80%e9%bb%9e-%e4%b8%8a%e7%af%87/讀書劄記150605

權力:基進觀點 (上篇)

執筆人:蟬

《權力:基進觀點 Power: A Radical View》, 2nd Edition, (2005) Steven Lukes

此書於1974年初版,本文簡介當時的權力學說發展背景。 然而手頭的卻是此書的第二版,出版於2005年。 Lukes於三十年後才再版此書,並非因為出版社要發行經典版,而是為了回應學界對他的基進觀點提出的批評。 本書的第二和第三章是全新的內容,經過長時間的辯論和發展,Lukes保持他的原始觀點,並為其作出辯護。

此書的理論未必最具影響力,但正如 陳墇津先生指出, Lukes的貢獻在於指正美國學術界對「實證主義」偏好造成的狹獈視野,引進歐陸觀點,再闡釋個人的思想,令權力理論的發展變得立體和充實。

本書篇幅短,但極為充實,惟必需對權力理論的發展過程有基本認識才能掌握其內容。 本篇以 吳叡人教授的精彩導讀和原書導論為骨幹,極簡地介紹基進觀點的發展背景,並在下篇才介紹Lukes的理論。

〈密爾斯與達爾的對話〉

美國一直自詡是民主國家的典範,正義的代言人,然而這種傲慢的姿態早已受到學術界猛烈的批評。美國社會學大師 密爾斯 C. Wright Mills 在1956年出版名著《權力菁英The Power Elite》,以左派觀點分析並拆穿所謂「美國夢」的假面。

密氏認為美國社會隨著資訊與權力工具的日益集中,某些人佔據了制高點。 他們有能力決定去(或決定不去)影響一般人的日常生活, 無論其是否有意識地這樣做。 他們掌控了現代社會的主要階層與組織,而權力、財富與名聲都集中在這些制高點上面。

在美國,被喻為當代權力 「菁英理論power elite theory」 之父的 杭特Floyd Hunter,在1953出版著作《社區權力的結構Community Power Structure》,當時曾引起廣泛的討論。

杭特指出政策制訂者主導著政策項目,並且不認為有必要就細節去徵求人民的同意,而社區裡的一般人也 “願意”讓這種情況持續下去。慢慢地人民對於掌權者決策的遵循成為習慣,相同情況轉移到重大議題的處理上面。***

由於下層結構(基層人民)對社會價值體系影響輕微,而上層領導者在重大議題上面價值觀趨同而少異,於是令到人民成為沈默的群體。 即使下層結構中的專業人士和智識分子有話要說,也不會受到註意:社會中向下流動的資訊要比向上流動的來的多。****

這些來自左派的理論當時在學術界引起激烈的討論。 除了功能主義大師 帕森斯對此作出回應外,最著名的莫過於當代政治哲學大師 道爾Robert Dahl的回應。

道爾在1961年出版《誰統治Who Governs?》一書,批判密氏的權力菁英論,並試圖申明美國是一個權力分散的「多元主義Pluralism社會」。

道爾認為密氏和杭特都沒有嚴謹地以案例去檢驗他們的假設,他指出權力菁英論要站得住腳,必須找到實例去佐證。 他認為一個社會若是存在著所謂的 “統治菁英”,必須嚴格檢測並滿足以下三個條件:

1. 假設的統治菁英是明確定義的團體;

2. 假設的統治菁英在一些重要的政治決策案例裡,顯示出其偏好與其他團體相對立;

3. 在這些案例中,菁英的偏好通常是獲勝的。

道爾提出的方法論令《誰統治》一書成為經典研究。 他以耶魯大學所處的 新紐芬New Haven的權力與決策過程作為研究對象,透過以決策為焦點的「行為主義behaviorism」:即以權力之行使來辦識其存在*****,並「測量」有關地區重要議題決策的勝負。

道爾把決策過程視為利益衝突的狀況,能反映團體在個別政策立場的偏好,如有個別團體在決策中擊敗對立團體,那便是權力的行使。 因此「權力」在道爾的理論中被認為是有意且主動的存在***。

道爾批評「統治菁英模式」由馬克思主義啟發,嘗試以階級鬥爭去解釋權力的運作,然而其理論是缺乏實證支持的。

〈實證主義的盲點〉

道爾的精采觀點在學界引起極大迴響,當中不乏批評的聲音。 批評者認為多元主義者對於「民主」概念的理解過於“務實”。以 熊彼得的說法來演譯,即「民主」只是個人透過爭取選票而獲致政治決策權力的制度設計。*** 這種將民主視為方法的想法是一種悲觀主義,並且對民主提倡的權力平衡抱持過於狹隘的觀點。

在眾多的批評聲音當中,以Peter Bachrach與Morton Baratz比較有代表性。他們提出多元主義者礙於其研究方法,無法察覺權力擁有的「第二面貌Second Face」。 權力並非只反映在具體決定之中,透過影響社群價值的政治程序和儀式,某些人或團體可以將決策限制在相對來說較無爭議的議題上面,儘管該社群中存在著嚴重但隱藏的權力衝突。

當某個人或團體—有意識或無意識地— 創造或強化了對政策衝突的公共討論的障礙,便是擁有權力的證明。****

若以美國著名政治學者Schattschneider的說法,則所有政治組織形式都具有利用某種衝突,並壓制其他衝突的偏見, 因為組織就是 “偏見的動員mobilization of bias”。 某些議題會被組織入政治生活當中,而其他議題則被排除在外。

然而,這種「非決策制訂nondecisionmaking」又該如何研究並調查呢?尤其是這些影響超越了幕後的議題設定,以及對潛在對手的整併或籠絡;它更可能是無意識的,並包含了價值的影響與儀式的效果。

Bachrach與Baratz於是提出:若要呈現出權力的第二面貌, 就必定要觀察到衝突。 如果無法觀察到衝突,則只能假設共識是 “真實”的。

Lukes的基進觀點始於此。他對 “權力的存在”要以決策和衝突去表現的說法亦感不滿。 權力既可以取得同意為目的,為何要將權力侷限在兩個面貌之上?下文將詳述Lukes的權力理論。

音樂150710德伏紮克 四首美國作品 (上篇)

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/07/10/%e9%9f%b3%e6%a8%82150710%e5%be%b7%e4%bc%8f%e6%89%8e%e5%85%8b-%e5%9b%9b%e9%a6%96%e7%be%8e%e5%9c%8b%e4%bd%9c%e5%93%81-%e4%b8%8a%e7%af%87/音樂150710

德伏紮克 四首美國作品 (上篇): 新世界交響曲、美國四重奏、美國組曲、美國旗清唱曲.

蕭律師執筆: 名曲與名盤系列

Antonin Dvorak (1841-1904)

〈新世界交響曲〉

1891年6月6日,一個 波希米亞屠夫的兒子收到一位美國紐約雜貨店主的太太發來的一封電報,誰會想到就憑這封電報,竟引出四首與美國有關的樂曲。這個屠夫的兒子就是當年四十九歲、布拉格音樂學院作曲教授 德伏紮克Antonin Dvorak,而雜貨店主的妻子就是那個年代深深影響美國人的音樂生活、令人敬重的美國紐約國家音樂學院創辦人兼總裁Jannette Thurber太太。

這四首樂曲其中之一就是現今大受歡迎的交響樂,德伏紮克作品編號95的第九交響樂 「新世界」,另外三首分別是他的作品編號96的F大調弦樂四重奏、鮮為人知的作品編號98b的「美國組曲American Suite」和作品編號102的「美國旗清唱劇American Flag Cantata」。最後兩首樂曲,保證一百個發燒友中九十九個不識。

該封電報邀請 德伏紮克出任紐約國家音樂學院主席,年薪15,000美元,要在學院任教兩年。 這年薪是他當時在布拉格音樂學院拿到的三十倍! 受聘條件還包括每年指揮十場他自己的作品,其中四場要由他教導及訓練的學生在紐約演出,其餘六場在其他城市演出。 同時,他必須每星期教授作曲三天,每次二小時,同時要每星期監督樂團排練四小時。其餘就是他自己的時間了。這項聘任條件無疑是非常優厚.

起初德伏紮克仍三心兩意:他捨不得離開波希米亞的人民和他熱愛的鄉間,但,像無數在十九世紀移民到美國的中歐人,他也響往美國的經濟繁榮和種種社會美德— 總統也只是一位普通的先生!相對而言,波希米亞幾個世紀以來一直受到奧地利統治,淹沒於德國的語言及文化之中。經過多番諮詢朋友的意見,他終於決定走馬上任,在1892年9月27日舉家前赴紐約。

他的蒞臨在美國引起轟動,因為他當時已是眾所週知、享負盛名的作曲家。 1892年10月21日,他舉辨了抵美後的第一場音樂會,演出他的新作—- 三首序曲:In Nature’s Realm、Carnival和Othello。 演出空前成功,獲音樂界一致贊賞,這為他譜寫一首新的交響樂註入新的動力。

1893年初,他開始努力譜寫他的第九交響樂。此曲在5月完成,並於12月在卡尼基音樂廳首演,這又是空前的成功。 每當奏完一個樂章,觀眾就掌聲雷動,德伏紮克每次都要轉身鞠躬答謝,這是罕有的,因為傳統上要奏畢全曲才應鼓掌。

德伏紮克共寫了九首交響樂,而「新世界」是他的最後一首。但是多年來這首交響樂都被稱為他的第五交樂,做成這種編號上的混亂有多個理由—-不單只這首交響樂,就連他所有的交響樂也一樣。 就像他的朋友 布拉姆斯Johannes Brahms一樣,他早年對手稿是一個「冷血殺手」。 他原想將第一交響樂的手稿燒毀,但不知怎的,這稿竟能逃過一劫。 第一交響樂要到1923年才被發現,這就是一切麻煩的根源。

但他也有與布拉姆斯不同之處,就是非常善忘,常把自己作品的先後次序搞亂。在這首交響樂曲的首頁,他寫上「第八」,之後又將它劃去,寫上「第七」,然後又將之劃去。在手稿的邊沿,他好像記起了,便打橫劃了一條線,線上列有三首交響樂的編號(但沒有了第一,他以為被自己毀滅了.),線下有五首,他將「新世界」列為第五。這就是以前叫「新世界」做第五交響樂的所本。其實他自己對編號是非常混淆的。

直到他去世之後,1919年一位捷克的音樂理論家Otakar Sourek將德伏紮德的所有作品重新排列,再在1934年修訂,才將「新世界」定為第九交響樂。

這首樂曲像傳統的交響樂,有四個樂章,論者認為整首樂曲充滿濃厚的美國味度。第一、第三和第四樂章都是光輝的快版,反映美國城市活動的快速感; 第二樂章的緩慢版Largo,描繪廣袤寧靜的美國原野,更採用了黑人靈歌的素材,幽幽地顯露出他一絲絲的思鄉情懷。他罕有地用一支英國號cor anglais做主奏,奏出貫徹整個樂章樸素、蕩氣廻腸的主題,這主題現今聽古典音樂者無人不識──如果你仍然不識即表示你尚未入行。

這首樂曲的錄音多不勝數,許多指揮家已不只一次灌錄這首作品。

Decca SXL-6291

Istvan Kertesz 是少數灌錄了全部德伏紮克交響樂的指揮(另一位也灌錄全套的是Witold Rowicki,替Philips灌錄,也非常精釆.),他被公認是最權威的德伏紮克演繹者之一。他在上世紀六十年代指揮LSO,替Decca灌錄的全套交響樂,每一張都是天碟,非常值得收藏,特別是最後三首。

DGG 138127

老牌指揮Ferenc Fricsay的DGG的1960年名錄音。這錄音在當年仍叫「第五」。近代Speakers Corner曾將它再發行。

Columbia SAX-2275

卡拉揚曾灌錄這作品多次。這是他在1958年替英國Columbia灌錄的身歷聲「銀藍」版。你如嫌它貴,又想聽靚聲,可考慮買德國版,唱片編號是SMC-80975「紅金」版。

DGG 138922

這張是卡拉揚當上了柏林愛樂管弦樂團音樂總監後的第一個錄音,灌錄於1976年,記住要買鬱金香(港臺人無理地叫「大禾花」)版。

Decca SXL-200

Rafael Kubelik是演繹波希米亞作曲家權威之一,他指揮VPO,是他有名的錄音。

DGG 2531098

Karl Bohm在1978年替DGG的錄音。

Philips 802787

Lorin Maazel在1964-1975年任柏林電臺交響樂團首席指揮期間,為Philips灌錄了一批唱片,「新世界」是這批中出色錄音之一,灌錄於1966年,是他音樂藝術的頂峯之作。

CBS MS-6066, Philips 835520AY Hi-Fi Stereo

Bruno Walter「重出江湖」指揮專為他錄音而新組成的Columbia Symphony Orchestra,灌錄了德伏紮克兩首交響樂:第八和第九(以前分別叫第四和第五)。這首「新世界」灌錄於1959年。如果你能找到Philips Hi-Fi Stereo版更佳。

Eterna 825378

這是一張前東德的唱片,識者不多,其貌不揚,卻保證是天碟,由當年負盛名的Konwitchny領導Bamberg交響樂團的精采演繹。

本篇初刊於《發燒音響》2015年六月號月刊,現加修訂以適應《掌門天地》體裁,主要是刪去全部圖片。

法律150812刑事法(二十六) 無罪辯護10脅迫 上篇

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/08/12/%e6%b3%95%e5%be%8b150812%e5%88%91%e4%ba%8b%e6%b3%95%e4%ba%8c%e5%8d%81%e5%85%ad-%e7%84%a1%e7%bd%aa%e8%be%af%e8%ad%b710%e8%84%85%e8%bf%ab-%e4%b8%8a%e7%af%87/法律150812

刑事法(二十六) 無罪辯護10脅迫(上)

蕭律師執筆

<脅迫Duress>

「脅迫」涵蓋的情況包括因對被告或和其親近的第三者的恐嚇而被迫破壞法律。

他完全具備犯罪行為和犯罪意圖,但由於被廹如此做,故會被原諒。這是對所有罪行(除了謀殺、意圖謀殺,或很可能縱火)的普通辯護。這種辯護的邏輯依據是:刑事法不能要求一個 “明理人”對無法抗拒的恐嚇定下一個標準。

脅迫有兩種:威嚇的脅迫和環境的脅迫。在「威嚇脅迫」下,被告承受另一人的威嚇去犯罪;「環境脅迫」是威嚇並非來自另一人,而是來自被告所處的環境。

這種辯護由上訴庭在Graham (1982)定下,而由上議院在R v Howe (1987)確立。

Graham (1982): G是一名同性戀者,與妻V及另一也是同性戀的男人K同住,進行三人性交。G被判謀殺V罪成,雖然他聲稱受K恐嚇,當K拿著電線一端,他拿著電線一端緊勒V頸(電線實際上已脫離插座),而V的死亡不是由於G的行動。

上訴庭撤銷G的上訴,質疑K對G的口頭語言與行動是否足夠到令G感到死亡或嚴重身體傷害的威脅。須知G不一定輕易向恐嚇屈服;脅迫不是忽視刑事法的許可證。因此G必須呈示合理適度的堅定去面對恐嚇,這就在此案中對脅廹產生的二步測試:

(1) D是否被迫做他所做的,由於他合理地相信,如果他不依威嚇人的話去做,他將會被殺害或招致嚴重個人傷害?

(2) 如(1)的答案是正面,控方是否已令陪審肯定,一個合理堅定的清醒人分享被告的特性,不會依恐嚇人所要做的事或參與犯罪中的行為?

R v Howe, Bannister, Burke and Charkson (1987):

H及B與另二人一同受審,被控兩條謀殺罪(第一條及第二條)及一條合謀謀殺罪(第三條)。第一條,H及B以次犯(即非親手殺人)被控;第二條,他們以主犯(真正殺手)被控。在審訊時,H及B分別是十九歲和二十一歲,提出脅迫辯護,聲稱他們因恐懼三十五歲的M而去行事。

原審法官引導陪審團,第一條及第三條可提出脅迫作辯護,但拒絕第二條以此辯護,然後交給陪審團去裁決。結果H及B三條罪俱成。

第二件案,B與C被控一項謀殺罪。Burke在庭上聲稱被C要求以鋸短的獵槍射殺受害人,以阻止受害人在審訊時作證對付C。Burke聲稱是因懼怕C而下手。原審法官引導陪審團,Burke不能使用脅迫作辯護,因他是真正殺手,但和Burke所聲稱的脅迫和衡量第二線的辯護(B是意外而非有意開槍)有關。原審法官追隨Richard (1974) 裁決,判Burke與C謀殺罪成。

兩案的四被告一同對裁決上訴。B、C及Burke上訴部份理由是他們對依賴脅迫辯護的權利。上訴庭駁回上訴,列出三個法律問題給上議院考慮:

(1)被控以主犯身份(即實際殺手)謀殺是否有權使用脅迫作辯護?

(2) 如果一個人以脅迫手段誘使或獲致另一人去殺人,或成為殺人集團的一份子,而殺人者因被脅迫理由而獲判無罪,脅迫者是否可被判謀殺?

(3) 如果控方能證明一個明理和堅定的人分享被告的特性,不會像被告那樣被嚇倒,脅迫的辯護是否失敗?

全部上訴遭駁回,上議院確定全部在初院的判刑。

回答第一個提問,上議院大法官重申傳統觀點,在謀殺控罪中,脅迫不能作辯護理由,不管被告是主犯(殺人者)或次犯。由是,DPP for Northern Ireland v Lynch的判例被推翻。

回應第二個問題,上議院大法官推翻在上述Richards的案例,結論是一個人獲致或煽動另一人去謀殺(即煽動另一人去行動並引致死亡或受害人身體嚴重傷害,因而有殺人意圖。)可被判謀殺,即使受煽動者只被判誤殺。因此原審法官陷入錯誤的裁決,以為如果Burke只被判誤殺,C不能被判謀殺。

至於第三個提問,大法官重新確定上述Graham案所定下的二步測試。

以上第二個問題中所謂「分享被告的特性」,包括被告的年齡和性別。當然,那些特性會影響脅迫的嚴重性。舉例說,依不同環境,懷孕與嚴重傷殘會有關係。但毒癮是自致的,已被裁決不算是特性:Flatt (1966) 。

同樣,對壓力“特別易屈服”或特別脆弱同樣被裁定不是有關的特性:Horne (1994) 。在Hegarty (1994),被告犯搶劫罪,聲稱受到恐嚇會危害他的家人而被廹犯案,並意圖引入醫學證供證明他的情緒不穩定和過份恐懼,以致對壓力特別易屈服。上訴庭裁定情緒不穩定不算是有關的特性。

法律150812刑事法(二十六) 無罪辯護10脅迫 上篇

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/08/12/%e6%b3%95%e5%be%8b150812%e5%88%91%e4%ba%8b%e6%b3%95%e4%ba%8c%e5%8d%81%e5%85%ad-%e7%84%a1%e7%bd%aa%e8%be%af%e8%ad%b710%e8%84%85%e8%bf%ab-%e4%b8%8a%e7%af%87/法律150812

刑事法(二十六) 無罪辯護10脅迫(上)

蕭律師執筆

<脅迫Duress>

「脅迫」涵蓋的情況包括因對被告或和其親近的第三者的恐嚇而被迫破壞法律。

他完全具備犯罪行為和犯罪意圖,但由於被廹如此做,故會被原諒。這是對所有罪行(除了謀殺、意圖謀殺,或很可能縱火)的普通辯護。這種辯護的邏輯依據是:刑事法不能要求一個 “明理人”對無法抗拒的恐嚇定下一個標準。

脅迫有兩種:威嚇的脅迫和環境的脅迫。在「威嚇脅迫」下,被告承受另一人的威嚇去犯罪;「環境脅迫」是威嚇並非來自另一人,而是來自被告所處的環境。

這種辯護由上訴庭在Graham (1982)定下,而由上議院在R v Howe (1987)確立。

Graham (1982): G是一名同性戀者,與妻V及另一也是同性戀的男人K同住,進行三人性交。G被判謀殺V罪成,雖然他聲稱受K恐嚇,當K拿著電線一端,他拿著電線一端緊勒V頸(電線實際上已脫離插座),而V的死亡不是由於G的行動。

上訴庭撤銷G的上訴,質疑K對G的口頭語言與行動是否足夠到令G感到死亡或嚴重身體傷害的威脅。須知G不一定輕易向恐嚇屈服;脅迫不是忽視刑事法的許可證。因此G必須呈示合理適度的堅定去面對恐嚇,這就在此案中對脅廹產生的二步測試:

(1) D是否被迫做他所做的,由於他合理地相信,如果他不依威嚇人的話去做,他將會被殺害或招致嚴重個人傷害?

(2) 如(1)的答案是正面,控方是否已令陪審肯定,一個合理堅定的清醒人分享被告的特性,不會依恐嚇人所要做的事或參與犯罪中的行為?

R v Howe, Bannister, Burke and Charkson (1987):

H及B與另二人一同受審,被控兩條謀殺罪(第一條及第二條)及一條合謀謀殺罪(第三條)。第一條,H及B以次犯(即非親手殺人)被控;第二條,他們以主犯(真正殺手)被控。在審訊時,H及B分別是十九歲和二十一歲,提出脅迫辯護,聲稱他們因恐懼三十五歲的M而去行事。

原審法官引導陪審團,第一條及第三條可提出脅迫作辯護,但拒絕第二條以此辯護,然後交給陪審團去裁決。結果H及B三條罪俱成。

第二件案,B與C被控一項謀殺罪。Burke在庭上聲稱被C要求以鋸短的獵槍射殺受害人,以阻止受害人在審訊時作證對付C。Burke聲稱是因懼怕C而下手。原審法官引導陪審團,Burke不能使用脅迫作辯護,因他是真正殺手,但和Burke所聲稱的脅迫和衡量第二線的辯護(B是意外而非有意開槍)有關。原審法官追隨Richard (1974) 裁決,判Burke與C謀殺罪成。

兩案的四被告一同對裁決上訴。B、C及Burke上訴部份理由是他們對依賴脅迫辯護的權利。上訴庭駁回上訴,列出三個法律問題給上議院考慮:

(1)被控以主犯身份(即實際殺手)謀殺是否有權使用脅迫作辯護?

(2) 如果一個人以脅迫手段誘使或獲致另一人去殺人,或成為殺人集團的一份子,而殺人者因被脅迫理由而獲判無罪,脅迫者是否可被判謀殺?

(3) 如果控方能證明一個明理和堅定的人分享被告的特性,不會像被告那樣被嚇倒,脅迫的辯護是否失敗?

全部上訴遭駁回,上議院確定全部在初院的判刑。

回答第一個提問,上議院大法官重申傳統觀點,在謀殺控罪中,脅迫不能作辯護理由,不管被告是主犯(殺人者)或次犯。由是,DPP for Northern Ireland v Lynch的判例被推翻。

回應第二個問題,上議院大法官推翻在上述Richards的案例,結論是一個人獲致或煽動另一人去謀殺(即煽動另一人去行動並引致死亡或受害人身體嚴重傷害,因而有殺人意圖。)可被判謀殺,即使受煽動者只被判誤殺。因此原審法官陷入錯誤的裁決,以為如果Burke只被判誤殺,C不能被判謀殺。

至於第三個提問,大法官重新確定上述Graham案所定下的二步測試。

以上第二個問題中所謂「分享被告的特性」,包括被告的年齡和性別。當然,那些特性會影響脅迫的嚴重性。舉例說,依不同環境,懷孕與嚴重傷殘會有關係。但毒癮是自致的,已被裁決不算是特性:Flatt (1966) 。

同樣,對壓力“特別易屈服”或特別脆弱同樣被裁定不是有關的特性:Horne (1994) 。在Hegarty (1994),被告犯搶劫罪,聲稱受到恐嚇會危害他的家人而被廹犯案,並意圖引入醫學證供證明他的情緒不穩定和過份恐懼,以致對壓力特別易屈服。上訴庭裁定情緒不穩定不算是有關的特性。

說史151006法國史(五):百年戰爭 上篇

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/10/06/%e8%aa%aa%e5%8f%b2151006%e6%b3%95%e5%9c%8b%e5%8f%b2%ef%bc%88%e4%ba%94%ef%bc%89%ef%bc%9a%e7%99%be%e5%b9%b4%e6%88%b0%e7%88%ad-%e4%b8%8a%e7%af%87/說史151006

法國史(五):百年戰爭 上篇

執筆人:蟬

1328年加佩王朝因男嗣斷絕而告終結,繼任的是美男子查理四世的堂兄弟,出身 瓦洛亞家族Valois的 菲利普六世Phillip VI,法國因而進入了 「瓦洛亞王朝」。菲利普擁有典型法國騎士的氣質,沈迷於意大利的冒險活動,對排場極為講究,他的宮廷成為歐洲最輝煌的會所與騎士聚會之地。

即位當年,菲利普率領騎兵應 法蘭德斯Flanders伯爵要求出戰,並取得首勝。騎士特質讓他繼承卡佩末代君主的雄心,意圖擴充法國在東方及南方的屬地。 在位期間,菲利普完成了三次重大土地兼併:兼有 Montpellier;為合併 Dauphiné訂立協定;並在 勃艮第末代公爵之子死後將其合併。種種事件可以說明菲利普擁有強烈的政治野心,為即將來臨的百年戰爭提供了條件。

英國時為「安茹Anjou王朝」 (ie金雀花王朝House of Plantagenet),國王為年輕的 愛德華三世Edward III。 諾曼和安茹兩朝的英國君主都是法國封建領主,在法國擁有大片領地,也一直想擴大該等領地。 隨著英國國力漸強,想將法國兼併的野心也就越大。

早在14世紀初始,英法便為了 法蘭德斯Flanders交惡。 法國北部的法蘭德斯為當時歐洲最富庶的地區之一,以毛紡織業著稱,其羊毛原料多由英國輸進。 由於與英國的貿易往來,故一直在政治上向其傾斜。 法蘭德斯在1302年的 「金馬刺戰役Battle of the Golden Spurs 」中戰勝法國,曾短暫脫離其統治,然而很快便被法王收復。 英國為了報復,宣佈終止對法蘭德斯的羊毛出口,而法王亦宣佈沒收英王在法國的領地,加深了雙方的裂痕。***

〈百年戰爭的肇始〉

菲利普六世登基的同時,英王愛德華三世提出了繼承法國王位的要求,但遭到法國三級議會拒絕。*** 其實若論親屬關係,愛德華母親 依莎貝拉是菲利普四世的女兒,即剛離世的國王 查理四世的親妹;而菲利普的理據只是其堂兄為五任以前的法國國王,故論親疏愛德華是比菲利普較具合法性的。 然而按照當時的修士 維內特指出,法蘭西國有一條原則,便是婦女不得執掌王權,故伊莎貝拉根本沒有任何繼承權利,更遑論他兒子愛德華了。 再者,愛德華實際上曾於1331年以法蘭西封建領主的身份向法王菲利普行過「效忠禮」,故此不能忤逆其君主的意願。

1337年,菲利普宣佈收回英王在法的領地 基耶內Guyenne(可理解為 亞奎丹Aquitaine),此舉被現代史家視為比繼承權更加直接的導火索。*** 亨利二世在英國王位之時,安茹王朝的法國領地比法王還要多,然而隨著 菲利普四世的軍事和法律行動不斷成功,英王於法國的領地已縮減至Gascony區域的幾處。 菲利普六世要收回的基耶內,其範圍包括Gascony的英國領地在內,如果愛德華不作出反抗,便需承認法王在區內的絕對司法權,等於把最後一塊在法國的領地也放棄。

1337年11月,英國向法國宣戰,掀開了「英法百年戰爭」的帷幕。

觀乎國力,一般會認為弱小的英國無法與強大的法國相爭,愛德華也很清楚這形勢,故先與西班牙和挪威等國家組成聯盟,並在戰役中善用英國強勁的長弓手,加上在 布列塔尼繼承問題上大造文章,英國在戰爭初期取得相當優勢。

英國憑著海軍的優勢控制了 英吉利海峽,並在1346年於 克勒西戰役中大敗素稱「法蘭西之驕傲和花朵」的法國騎士團,一舉佔領了重鎮Calais。 正當此時另一重大事件發生:黑死病傳入歐洲。

1348年的黑死病是兩種形式的傳染病的組合:腺鼠疫和肺鼠疫。 只有後一種是可以人傳人的,而且它的潛伏期短,病變迅速,患病者的存活機會比腺鼠疫還要小。 由於當時社會瀰漫著恐懼與悲傷,對黑死病的死亡率高估至9成。雖然各地的死亡率差異很大,但現代史家根據不同史料作出估計,法國整體的死亡率介乎1/8至1/3之間。***

黑死病帶來的衝擊除了直接殺傷人口,還打亂甚至中斷各種社會活動。 舉例在黑死病前,佩布里昂的猶太人每月平均有20筆放款,而在1348年直至四月只有8筆;負責巡查地方的官差工作停頓一年半;葡萄酒豐收的1336年在 波爾多港共出口16,557桶,而在1348年則不到6,000桶。

有趣的是,在疫情稍為緩解的時候,人們最急不及待做的事便是結婚。*** 日夫里區的證記簿顯示,黑死病前每年約有15對男女結婚,而在1349年卻有86對之多。

瘟疫及其破壞使英法兩國在1347年締結為期一年的停戰協議,但後來不斷延長至1351年。

參考:

《法國史Histoire de la france des origines à nos jours 上卷》 (2006) 主編: Georges Duby

《法國史》(2012) 劉金源

法律151103刑事法(三十) 謀殺 上篇

來源: http://www.tangsbookclub.com/2015/11/03/%e6%b3%95%e5%be%8b151103%e5%88%91%e4%ba%8b%e6%b3%95%e4%b8%89%e5%8d%81-%e8%ac%80%e6%ae%ba-%e4%b8%8a%e7%af%87/法律151103

刑事法(三十) 謀殺 上篇

蕭律師執筆

Def.「謀殺」是一種普通法罪行,指 帶著蓄意的惡意 非法殺死一個人。***

〈生而為人〉

被殺的必須是一個「人」,所以殺死一個未出生的胎嬰不是謀殺而是其他罪行。但如果傷害加之於一個未出世的孩童,孩童出生,但後來死於出生前的傷害,那仍會是謀殺。

A-G’s Reference (No.3 of 1994) :當被告知悉女朋友懐孕,用刀狂插她。女友死不去,嬰兒因母傷而早產,再因併發癥在120天後死去。

原審法官裁決被告謀殺或誤殺罪不成立。 上議院裁決,原審法官的裁決 “謀殺罪名不成立”是正確的。“在此案中,並無證據顯示被告意圖傷害胎兒。「惡意malice」(下面討論)不可能轉換兩次。胎兒不能當成母親一部份,而是一個獨立的有機體。謀殺罪無法成立,因非法傷害是蓄意加之於母親而非胎兒。 孩子後來脫離母體,獨立生存一段時間才死去,就算母親子宮受傷害導致孩子後來的死亡,誤殺罪也不可以成立。”

整篇判辭十分值得細讀,那是一篇富高度批判性、對謀殺與誤殺罪的歷史發展進行全面檢視的文章。“殺人的法律是 類推、虛構、錯稱和過時 的推理的滲透…..” 大法官Mustill的宏大判辭是如此開始的。

〈非法〉

殺人必須是非法的。某些辯護(已前述),如自衛或防止罪行,可使殺人合法。

〈死〉

「殺人」必須有人死亡。

死,現今定義為「不能逆轉的腦幹brainstem死亡」:

R v Malcherek and Steel(1981)。 此兩件案因案情類似而爭論點相同,在上訴中合審。案情在「犯罪行為(六)中已討論過,請翻閱,不贅。」

〈Malice Aforethought蓄意的惡意〉

“蓄意的惡意”並不意味“預先策劃或邪惡”,控方只要證明被告“有意” 殺人或加以嚴重身體傷害即可。

所謂“有意”,如果意圖只是表面prima facie,譬如被告能預見他或她的行為可以引致傷害,那只是“魯莽”,不足以構成謀殺罪。要構成謀殺,控方必須證明被告能預見他或她的行為足以引致死亡或嚴重身體傷害,即使其發生只是「高度可能」。

另一方面,毋容置疑,「預見」在衡量一個人是否期望某種後果,特別是「意圖」基本上是用所有可接受的證據去「推論」,就顯得高度有關。 如果不容許的後果是被告行為的「自然及可能」,甚至只是「高度或許」的後果,那就足以合理地推論被告亦可預見該後果,更且是他或她確實想見到的。

因此「預見」可支持「意圖」的推論。

但「預見」,特別是客觀性的預見,本身缺乏主觀性心理狀態(在刑事法就叫「意圖」)。在斷言被告可能、或應會預見的後果(客觀性預見),和被告「確實」預見後果之間就有一度空白處,而第二個空白處是被告「想見」後果的說法。這分別時常是模糊不清的。

在DPP v Smith案中,上議院大法官定下,「意圖」在法律而言「必須是假定presumed」,其前提是:「結果」是某種特定行為的「自然及可能」的後果。

這個假定為後來香港的《刑事程序條例Criminal Procedure Ordinace》第65A條所否決,重新釐定「客觀性預見」(後果是「自然及可能」)是一方面,而「主觀性預見」(被告能預見可能發生的後果)及「意圖」為另一方面。

假如後果是「差不多」或「實質上肯定virtually certain」,即是說,(除了一些不可測的事件介入外),後果是會發生的,就算被告能被證明已預見或知悉此種事實,那又怎樣?又或刑事法上,應不應該說,一個人有此種心理狀態去行事,就自動被視為「有意圖見其後果」?

上議院在Woolen(1999)(稍後引述)回歸其觀點:此種心理狀態可正確地被視為「意圖」的一種形式,起碼在謀殺案中可作如是看。

假設一個恐怖分子設計了一個炸彈,以一根頭髮繫在觸發器上,任何人去嘗試解拆就會爆炸。他的目的是想破壞建築物,但他應能預見拆彈專家必會前往解拆,無法避免他的死亡或嚴重身體傷害。 他不一定“期望”任何人死亡或嚴重身體傷害,也可以辯稱這兩種結果都不是他想達的“目的”。

根據Woolen的案例,恐怖份子的預見足以證明他的行為是“意圖” 造或死亡或嚴重身體傷害,而專家因試圖拆彈而死亡足可判恐怖份子謀殺罪。***

讀書劄記160115盛唐詩(二十) 寒聲一夜傳刁鬥:高適 上篇

來源: http://www.tangsbookclub.com/2016/01/15/%e8%ae%80%e6%9b%b8%e6%9c%ad%e8%a8%98160115/讀書劄記160115

盛唐詩(二十) 寒聲一夜傳刁鬥:高適 上篇

蕭律師執筆

高適是 天寶詩人中較年輕的一位。 從南宋開始,他的名字就常和 岑參聯在一起,因為他們都寫了大量有關邊塞體驗的詩。 但兩人卻屬於完全不同的風格範疇, 岑參是一位天才的描寫詩人,喜愛瑰奇和異國的情調,表現了新的天寶風格;高適的詩極少真實描寫,描繪的都是激發悲壯情調的蕭瑟荒莽景象。 高適是一位理性詩人,了解並強烈感受到歷史的影響,超過同時代的詩人。除了主題一致外,他的作品與岑參的完全不相似。

高適的生年無法確定,較可能是707年出生。 父親曾任偏遠的廣東長史,是一個不受歡迎的職位,表明他失意於朝廷。 高適在現代河南的 宋州度過大部分少年時代,這地區後來在「安祿山叛亂」的最後決戰中遭到極大破壞。 成年後,高適來到長安,由於欠缺人脈關係,很快就失意返回宋州。長安那時雖有許多詩人,但高適遇到的只有 王之渙。

737年,高適赴東北邊塞尋求軍幕職位。東北軍隊正在那裡與契丹作戰,高適在軍中只待了一年,便又返回宋州。 這一年是高適創作的豐收期。他作於東北的詩很明顯受到另一位詩人的影響,他就是曾經參加過對契丹作戰、並遊覽過高適去過的多個地點的 陳子昂。 陳子昂明顯成為高適早期詩作的參照模式:兩人都是京城詩的局外人,都轉向古風和「胸臆語」— 殷墦評「(高)適詩多胸臆語,兼有骨氣」,是「從胸中流出的語言」的意思。

高適題為《薊門》的五首詩,與陳子昂的著名組詩《薊丘懷古》具有相同的形式和風格。兩組詩都採用六行體。六行詩是短篇古風的理想形式— 它避開了律詩和絕句的格律詩體。

《薊門》第五首***

黯黯長城外,日沒更煙塵。

胡騎雖憑陵,漢兵不顧身。

古樹滿空塞,黃雲愁殺人。

作者著眼於巨大的荒莽景象,從中發現了某種道德或社會的真理。在上引詩中,詩人看到了邊塞在緊張形勢下軍隊的忠誠決心,並以深摯悲愁的直接表達作為反應。

有時高適會採用較典型的盛唐棄世姿態:

《薊中作》

策馬自沙漠,長驅登塞垣。邊城何蕭條,白日黃雲昏!

一到征戰處,每愁胡虜翻。豈無安邊書,諸將已承恩。

惆帳孫吳事。歸來獨閉門。

孫吳是古代軍事理論家,「事」指戰爭。詩中設想東北邊塞諸將都不願採取強烈行動,害怕失敗會喪失已有的恩寵。

類似以上二詩的作品佔據了高適的東北邊塞詩的較大部分。 但他最著名的一首詩卻以不同的風格寫成,這就是《燕歌行》。很可能就是這首詩及其他幾首七言歌行的聲譽,使高適的作品與岑參的聯繫在一起。高適是一位抒情詩人,又是描寫想像的詩人,在七言歌行的絢麗背景下,

《燕歌行》是一篇嚴謹凝重的作品。

漢家煙塵在東北,漢將辭家破殘賊。男兒本自重橫行,天子非常賜顏色。

摐金伐鼓下榆關,旌斾逶迤褐石間。校尉羽書飛瀚海,單於獵火照狼山。

山川蕭條極邊土,胡騎憑陵雜風雨。戰士軍前半死生,美人帳下猶歌舞。

大漠窮秋寒草腓,孤城落日鬥兵稀。身當恩遇常輕敵,力盡關山未解圍。

鐵衣遠戍辛勤久,玉筋應啼別離後。少婦城南欲斷腸,征人薊北空回首。

邊庭飄飄那可度?絕域蒼茫無所有!殺氣三時作陣雲,寒聲一夜傳刁鬥。

相看白刃雪紛紛,死節從來豈顧勳!君不見沙場征戰苦,至今猶憶李將軍。

「憶李將軍」具有雙重意義。漢代「飛將」李廣被唐王室認為遠祖,是位極其成功的軍事家。末句可能表示面對眼前的無能者,轉而思念古代的能人。用王昌齡的話來說就是:「若使龍城飛將在,不教胡馬度陰山。」另一方面,詩的結尾還可能表示仿效李廣的願望是無益的,這種願望導致了無窮的戰爭,給人們帶來巨大的苦難;而在軍隊英勇犧牲的背景下,李廣終須以自殺作為對上司刻薄寡恩的反應。

高適歌行中的大多數是邊塞詩的陳套。雖然如此,這首詩仍然體現了鮮明的獨創性,具有完整歌行效果,完全符合它所獲得的聲譽。王維的《從軍行》可能作於同一年;李白的《戰城南》則無法繫年。與此二詩一樣,高適的《燕歌行》通過一組小場景,形成某種近於敍事的結構。 與岑參對邊塞奇異景象的單純關註不同,高適詩的中心是軍隊,他們的勇氣和所受的苦難,景象僅是表現其苦難的工具。高適是杜甫歌行的先聲,但在藝術上較為守舊。

高適詩多作於宋州,但無法確定作於赴東北之前或後。 宋州詩明顯地沿襲了古風傳統,其中有一組詩《宋中》,甚至比《薊門》組詩更接近陳子昂的《薊丘覽古》。

《宋中》第一首寫的是富於傳說色彩的梁王宮殿遣跡。

梁王昔全盛,賓客復多才。

悠悠一千年,陳跡唯高臺。

寂寞向秋草,悲風千里來。

對照 陳子昂吟詠 燕昭王的詩,雖然高詩中沒有任何一句模仿陳詩,兩首詩的情緒和風格卻是一致的:

「南登碣石館,遙望黃金臺。

丘陵盡喬木,昭王安在哉!

霸圖悵已矣,驅馬復歸來。」

語言和旨意都是簡單的,但風格和主題的類型聯繫深深觸動了同時代讀者,引發對古代質樸的感受,以及對逝去高貴人物的感覺。

資料來源:《盛唐詩The Great Age of Chinese Poetry : The High Tang》宇文所安Stephen Owen

Next Page