- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

聯想移動總裁劉軍離職 陳旭東如何打好這把牌

來源: http://www.gelonghui.com/portal.php?mod=view&aid=2803|

本帖最後由 jiaweny 於 2015-6-3 14:41 編輯 聯想移動總裁劉軍離職 陳旭東如何打好這把牌 作者:在前線 當第一時間獲悉這個重大人事調整時,跟蹤聯想多年的在前線記者心中也是大吃一驚。畢竟這樣重磅的調整,在聯想歷史上少之又少。 昨日晚間,在前線獨家獲悉聯想重大人事調整,聯想集團執行副總裁、移動業務集團總裁、摩托羅拉移動管理委員會主席劉軍離職。其職位將由神奇工場CEO陳旭東接任。而常程接替陳旭東成為神奇工場CEO。 這一人事調整,讓業內人士大吃一驚。 因為在此前不久,聯想剛剛召開其新財年誓師大會,而且在上周他們也剛剛開了Lenovo Tech World大會,給人感覺聯想新財年的馬力已經開足,但此次人事調整讓人們大跌眼鏡。 在前線認為,此次調整對於聯想手機業務、聯想集團等都將產生巨大影響,整體來看,聯想試圖通過調整來快速證明自己在手機產業中的地位。 劉軍緣何離職? 據坊間傳聞,這次的人事調整最早可溯源到今年1月份,據稱是國內某供應商的一個群里爆料出來。 昨日晚間,在前線獨家獲悉並提前發布了這一確認的消息。在微信公眾號、微信群、微博上都有朋友問及劉軍離職的原因,在22:50時,聯想官方發布的信息中,並未提及劉軍離職的原因。 而且無論是楊元慶、還是陳旭東發布的內部員工信,里面充滿了溫情的字句,感謝劉軍的付出和貢獻,而劉軍發布公開信以及微博中,同樣對過去四年一起奮鬥的小夥伴表示感謝。 這似乎是一個讓人感動的時刻。 回望當初,一晃四年。 2011年1月18日,聯想成立移動互聯和數字家庭業務集團(簡稱MIDH),聯想集團高級副總裁、原產品集團總裁劉軍擔任MIDH集團總裁。 在這四年中,聯想MIDH變成了在兩年前更名為(移動業務集團)MBG,而劉軍也被任命為聯想集團執行副總裁,而聯想移動業務也蒸蒸日上,成為全球第三大的智能手機廠商和平板電腦廠商。 在內部公開信中,楊元慶高度評價了劉軍做出的貢獻:移動業務已占聯想整體營業額的25%,這是一個了不起的里程碑。 除此以外,他還肯定了劉軍在並購摩托羅拉中發揮的重要作用,以及在全球移動業務布局中打下的牢固基礎。 但隨後他話鋒一轉,“現在,到了我們要更進一步拓展業務,並且更充分地實現聯想和摩托羅拉業務協同效應的時候。在此,我懷著複雜的心情,既有對以往成績的肯定,也有對美好未來的憧憬,宣布一項領導人員的重要變更。” 從他的言語中,似乎可以解讀出此次人事調整的原因:聯想期望移動業務有更激進的表現。 對於劉軍的去向,聯想官方稱,劉軍離開現在的崗位,在未來一段時間內,其將擔任楊元慶的移動業務特別顧問。 不過,坊間對劉軍去向有多種猜測:在前線獲得的信息是,劉軍將遠赴美國負責相關市場業務;另有傳言稱,劉軍將加盟聯想控股,他是柳傳誌最器重的一位少帥,或在聯想控股開辟一片新業務;另外的說法稱,劉軍可能會創業。 還有一種說法稱,劉軍會不會跳槽加盟互聯網公司。在前線認為,這種可能性微乎其微。聯想不會讓這麽高級別的人才流失。 聯想官方並沒有透露劉軍離職的原因。不過,看看過去一段時間,聯想手機業務的表現並不讓人滿意。 此前聯想發布的財報顯示,聯想智能手機在2014/15年銷量達到了創新高的7600萬部,成為全球智能手機市場第三名。 但是據IDC發布的2015年第一季度中國智能手機市場數據顯示,聯想下滑22.1%,排名第五位。 而作為背景,在2014年第四季度,聯想智能手機排名中國市場第一位。 不過,讓人感到欣慰的是,摩托羅拉智能手機的銷量超過780萬臺,同比上升23.6%,營業額達到了18億美元。 聯想文化中有一條是:想清楚再承諾。這句話的潛臺詞是承諾就要做到。與此同時,聯想近幾年積極推動互聯網營銷,這是一場上到董事長楊元慶,下到普通員工的熱潮,聯想鼓勵試錯、快速叠代。 在2014年10月的一個深夜,聯想宣布了重大調整,宣布成立子公司神奇工場,陳旭東出任CEO。 按照聯想的規劃,神奇工場是一個互聯網公司。 目前,神奇工場有智能路由器、智能空氣凈化器、3D打印機等新品上市,但是熟悉神奇工場的人都知道,這些都是配角,人們都在期待那款神機。也就是說,打造一款精品手機才是神奇工場最大的初衷。 有意思的是,劉軍和賀誌強是神奇工場的聯合董事長,但與此同時,神奇工場是一家獨立的子公司,地位並列於聯想MBG,這種架構設置讓人不得不浮想聯翩。 聯想手機一把牌怎麽打? 聯想,可能是中國最想在手機市場證明自己的廠商。 為什麽這麽說?你看看聯想在手機上的布局和花費的精力就知道了。 從品牌上來說,聯想麾下有Lenovo、摩托羅拉、神奇工場三大品牌。 雖然,楊元慶並沒有過多解釋為何要這麽多品牌,但是業界流行的“不把雞蛋放在一個籃子里”,以及“內部養狼”等說法,他應該不會反對,因為他就是這麽做的。 手機市場好似一張牌桌,聯想有一大把牌。 Lenovo是聯想最嫡系的品牌,它的榮耀繼承自2010年的樂Phone。聯想在2010年推出樂Phone,開啟聯想移動互聯網戰略。當時柳傳誌親自坐鎮發布會,柳總當時把炮筒指向蘋果。 如今,Lenovo品牌是聯想MBG中的主力軍,其下面有多個子品牌,比如性價比A系列、商務P系列、高端K系列、女性S系列,從去年起,聯想打造了一個全新的互聯網子品牌樂檬。 在前線認為,Lenovo品牌存在的問題是: 有神機,賣不好:比如VIBE Z2 Pro,是業內首款2K屏智能手機,而且屏占比當時也是領先的,但是定價在4799元,一下子驚退路人。如果2999一步到位,多好?當然,聯想的模式決定了不會有這麽狠的價格。 品牌混亂:VIBE是個手機產品系列,又是一個操作系統的名字,到底是什麽讓人看不懂。從目前來看,A、S、K、P等系列的特質和界限似乎沒有那麽明顯,好吧,為何不考慮做單款精品及附衍品? 產品無延續性,朝設夕改:曾經K900讓業界驚嘆聯想的工業設計到了一個新水平,但是隨後馬上打臉推出了背部奇醜無比的K910。後續這些產品,也都是跳躍性設計,沒有家族感。不過,最近的VIBE Shot和樂檬K3 Note在各自價格段中都屬於精品。 開放市場保守,錯失轉換時機:iPhone 6/Plus的成功,讓蘋果在2015年第一季度成為中國智能手機第一名。而相比之下是聯想22%的下滑。在iPhone 6/Plus上市之前的很大一段時間里,聯想並沒有把極具競爭力的VIBE Z2 Pro推到前線,卻拿出一個筍尖S90來對付。 絮叨這麽多並不是黑聯想,而是希望讓聯想能夠真正看清楚這些問題,從中找到答案。 好了,再說說當下風光無限的摩托羅拉,自從去年10月份並購成功以來,今年新年之前,聯想宣布摩托羅拉手機重回中國市場。 上周,聯想邀請了範冰冰登臺,宣布了摩托羅拉手機定制服務Moto Maker正式進入中國,劉軍在現場為範爺定制了一臺帶有“範兒”字樣的New Moto x。 而第二天,“我們”爆紅網絡,聯想適時推出“我們”主題的New Moto x情侶套裝,一個是範爺,一個是大黑牛。 摩托羅拉現在是傲嬌的小公主,畢竟粉絲很多,而且後來的它蠻拼的,反倒成了MBG亮眼的那位。我想說的是,聯想可以讓摩托羅拉更加極致,比如更加純凈的原生系統、或者加入更加好的體驗,比如聯想省電、超級相機等都要嵌入進去。 最後說說,樂商店掌櫃常程接手的神奇工場。神奇工場是最沒有壓力、壓力也最大的手機品牌,不管是聯想內部還是外部。 你至少要對自己曾經吹過的牛負責。 神奇工場有一個感人的視頻,里面是很多大牛和粉絲互動玩耍的鏡頭,最後定格在掌櫃,他說了一句話,這句話語調很輕,但是到底夠不夠分量,要等到今年下半年神奇工場首款產品上市。 在前線認為,神奇工場有三大責任、更有三大挑戰。 三大責任是:承擔著聯想和神奇工場互聯網夢想;要為自己正名;革新中國手機產業。 可能有人說,第三點有點太大了,好吧,我們又沒有說神奇工場幹掉蘋果、三星……出來混,目標還是要有的,至少先有個國內的。 三大挑戰是:讓產品說話;營銷別誇大;各環節速度要給力呀。 未來:三大品牌三套拳 很多人羨慕聯想,因為有研發、有生產、有供應鏈、有營銷、有渠道、有服務……聯想有太多優勢; 也有很多人黑聯想,縱然擁有這麽多優勢,也從未做出過一款特別成功的街機。 這三張牌,如何打,在前線來鬥膽支招: 摩托羅拉定位決定了傲嬌的公主範兒,她是聯想打出逼格的最好載體,呵護她,不要讓她沾染壞習氣,中高端市場和海外市場還是靠她去打拼。 在前線甚至認為,在中國,不要推低端的G了,因為中國太多的千元機,讓你無法比拼。就說一句:G能跟樂檬K3 Note比嗎? Lenovo品牌,是主體,是難題。品牌明晰化、把產品做漂亮、每個系列打造一款精品。 我相信是可以做到的,你可能說我不理解聯想的營銷體系,我只是納悶,為何聯想不能像小米那樣讓人覺得你的產品物有所值? ZUK,這是陳旭東與神奇工場創業團隊一手培育起來的小禾苗,到底能不能成長、壯大,並成為聯想的核心支柱,現在說這些都為時尚早。 但是,我認為ZUK可能會是一個X因素,期望常程把ZUK做大做強。 對於聯想、對於陳旭東,全新的班子,全新的未來,全新的征程,先從內部做起,輻射到外,還有時間。(文章轉自:Tech Web) |

王峰憋了703天,然後掏出這把“斧子”

來源: http://www.iheima.com/zixun/2016/0510/155733.shtml

你可以保持偏見,但你不能回避我們的成長與愛。

i黑馬訊(麻策)5月10日消息,斧子科技今日正式發售旗下首款家庭互聯網娛樂主機“戰斧F1”。暢玩版和菁英版售價分別為899元和1499元。

戰斧F1搭載基於Android的自研系統Fuze OS,采用4核2.2GHz CPU,4GB RAM和32GB ROM,並且支持最大2TB存儲擴展。

目前,戰斧F1完成簽約遊戲數量達到76款,包括《真三國無雙7》《無敵9號》《刺客信條編年史》等多款大作。

斧子科技創始人兼CEO、藍港互動集團董事局主席王峰總結了過去兩年斧子的創業經歷,並宣布與熊貓TV、樂視達成內容戰略合作。王峰表示,斧子人熬過了703個日夜,要做的不是一款遊戲主機,而是真正意義上的互聯網家庭娛樂中心。

以下是斧子科技創始人兼CEO王峰的演講節選(經i黑馬刪減):

“我們來了!”

我等這一天等了實在太長時間了。

近一段時間,我的身份變得比較複雜。很多人見我都說你在幹什麽?我冷靜地想了想,還在幹老本行。2003年以後,我從一個輕度遊戲愛好者變成一個重度的遊戲從業者。這麽多年時間里,我眼看著中國遊戲產業發生劇變,從網遊到手遊,中間很多人做頁遊掙了錢。在中國這是讓人高興的事兒。但是我們最想做的是那些高清畫質、能夠跟世界級公司去比肩、競爭的作品。

我真心想告訴大家,為了等這一天我憋了很多年。以前我跟別人說我做遊戲主機了,別人哈哈大笑,說這怎麽可能?這件事情微軟從2000年以後就喊得很兇,直到現在我們仍然為他們捏一把汗。中國有足夠多的玩家,你為什麽不做手遊呢?為什麽不做PC遊戲呢?實在不行還可以代理遊戲做發行啊!如果真的惦記,還有很多生意可幹,為什麽非做主機呢?

我反問他們,你為什麽要看電影呢?為什麽有電視劇還要去電影院呢?為什麽今天中國電影市場越來越火了呢?為什麽好萊塢大片一部一部進來,不但沒有把中國的電影打掉,反而促進了中國的電影產業呢?我想原因很簡單,就是有人熱愛這個領域,堅持做下來了。

當年那些大電影導演、大電影出品人花了很多錢,滿街打廣告也沒法把一部電影搞到1億票房,可是今天我們的電影已經非常了不起了,快稱雄世界了,電影票房今年完全可以跟美國電影市場媲美。我想問:各位,中國遊戲產業,尤其是中國高清主機、高性能的設備、最好的作品,什麽時候能被我們中國的企業拿出來?這就是我今天站在這里的理由。

“我憋了很多年”

世間所有的相遇都是久別重逢。為什麽?我最深的體會是這個世界上對的人一定會走到一起,比如稻船敬二(洛克人之父,遊戲《天敵9號》制作人),我們是對的人。我們遇在一起,他的內容、我的平臺可以深度合作。比如張曉威(斧子科技總裁),我們是對的人。盡管在三五年前我們只是聽說過彼此的名字,後來他跟我說八年前就知道藍港互動,知道我,我覺得這是緣分啊。我們都在做遊戲,不同的是我在藍港,曉威當時在華為,當時的身份是華為消費BG。

我們相遇時是什麽心情?張曉威說他要做遊戲主機。這個東西做是可以做,但得有大夢想。我問曉威你還能找到比我夢想更大更想做這個事的人嗎?他最開始是拒絕的,是困惑的。後來他想了很多天以後給我打電話,說:王總,您真想幹嗎?我說:當然,我一直想幹,中國人為什麽不能做自己的主機呢?我憋了很多年。

我們兩個人的相遇幾乎是里程碑式的,如果沒有我們兩個人的相遇,可能確實不會這麽快就把作品呈現給大家。我們經過了整整兩年時間,這兩年時間里,尤其我們最基礎的開發團隊,完全投入在這里面,忘了一切。我今天都擔心這幫屌絲來了以後會不會把衣服穿反,因為他們一直沒日沒夜在幾個不斷搬家的辦公室里遷移。不同的是,現在我們有了很體面的辦公室,深圳辦公室、北京望京辦公室,在阿里巴巴大廈旁邊。

從5個人開始,到今天我們也才不到200人。這個過程中,我們完成了自己的OS研發,我們自己硬件的主機結構ID,以及我們認為比較有特色的功能的開發。在這個過程中藍港上市,上市前一天晚上,張曉威拿機器給我看,說第一版樣機出來了,你是否滿意?實際我不滿意,但我的內心翻滾著,因為我們有第一臺機器了。再往後我們簽下了第一部作品,拿下了《木遁大師》,簽了《真·三國無雙7》也沒有人相信。直到今天還有人說你們一定是自吹自擂。

2015年8月,我們得到了很大的鼓勵,拿到了6000萬美金的融資。這個時候我已經做出了一家上市公司(藍港互動),當時我告訴我的投資人,說我要做遊戲主機,開始他們也是拒絕的,主要原因是懷疑。但是我強逼著他們去了藍港的辦公室,要求他們坐在那兒聽我講完,大概一個小時。

那一天我很神勇,我鼓舞了幾個大的投資者,有複興、我的老投資者IDG和北極光,還包括在今天已經大紅大紫開創了平臺生態、為業界矚目的大佬賈總(賈躍亭),他跟我見了一次面,大體聽了一下,就決定投資了。

其實,里面還有我自己的公司藍港,我的公司投我的另外一家公司非常痛苦,但是我發現有一個人堅定地支持了我,這個人叫廖明香,我們的總裁、藍港“大內總管”,這個曾經不允許我亂花一分錢的人過關拍板了。中間還有創業黑馬的老大牛文文,他培育了一大批一線創業者,都比我厲害,我只能偷偷做點遊戲主機。吳奇隆也給我打過一個電話,說你不告訴我這個事,不是兄弟。我說我告訴你,我們做遊戲主機了,他說太牛了,所以他個人也投了。我們整個投資者群體是蠻歡樂的,我們最大的安慰是有這麽多投資者支持,找誰幫忙都願意出力。

“做主機很難”

拿完錢以後才發現這事幹起來很難。很多人覺得拿錢難,其實我覺得拿錢容易,做事真難。在做這件事的過程中,我們不斷被拒絕。就這麽屌絲的一些人在琢磨我們把形狀要做成什麽樣子,我們參考了足夠多的遊戲機,我們害怕玩家說我們抄襲,害怕別人說我們山寨,害怕別人說我們盜版。我們怕的東西很多,所以我們戰戰兢兢。我們不敢亂開模,所以就在一個模型上面去磨。這讓我想到,最近幾年有一個詞叫做“工匠精神”。

大體我們被100家公司拒絕了。最早日本的朋友們,包括歐美的朋友們是拒絕我們的,我們24次打手柄初模,請了367玩家來盲測去調手柄的感覺,我們總共經歷了703天,如果各位有一天訂購了我們機器,拿到我們的實機,請相信我們那703天沒有白白渡過。

我必須向一個人致敬,這位長者、這位大哥已經遠去了,他離開了我們,叫巖田聰。這是個了不起的人物,這個敬意在我們內心埋了二十年了,別人說你傻,你向別人致敬幹什麽,你是一個屌絲。今天我想告訴他們,在中國不止是我,還有足夠多的朋友一直在心里對他充滿敬意,因為他說:玩者之心。

整個主機遊戲這三十年的樣子有些變化,但很多人依然還在懷念紅白機,尤其是中國市場,原因不言而喻。時光變化很大,我自己的總結是遊戲產業的變化大體來講有三步驟,而且交替發生:

1、從內容和性能上互為驅動,直到今天也沒有完結。幾大主機廠商擰來擰去要做,獨享、獨有、高性能。

2、大眾化、家庭華,巖田聰繼續把它推到了一個高度。

3、互聯網化。這三點是值得我們向國外遊戲同行學習的地方。

“我們自己做了什麽?”

為什麽我們要開發自己的操作系統?做操作系統是很困難的一件事情,真的很困難。原因是如果沒有自己的系統,我們就沒法讓機器跑起來。我要說的第一個問題是為什麽我們要基於安卓,很多人提起安卓都是不屑,我反思了半天,中間恐怕有兩個誤區,第一是安卓行不行?第二是安卓到底做什麽?

實際情況是很多人用安卓系統在做手遊,所以當很多人提到你有安卓遊戲時,第一反應是你是否想把手遊移植過來,手遊關卡時間短,簡單操作,很快結算,而且大部分並不走單機化。

第二安卓本身是很好的平臺,很好的底層系統。大家冷靜想一想,其實Lunix是它的基礎,包括PS系列,都是在Lunix起來的,它的內核其實是一套機制。所以我們認為安卓系統在進程、文件、驅動(指硬件)、內存管理方面是OK的。

在這個操作系統里,我們提供了幾個特別重要的部分。第一我們突破了安卓本身自己原生對應用程序文件大小的限制,安卓原生對應用程序文件大小應該在4G,而我們往上擴張,可以達到更大的範圍。第二在邊玩邊錄上我們做了非常重要的底層優化。還包括對安全的強化,以及多手柄、多用戶、硬盤存儲方面都做了非常重要的工作。

我大膽地提出了我們操作系統的設計主導思想,也就是在應用層面我們做了三個維度的工作。第一層面我們不止在FUZE OS做遊戲、遊戲安裝、遊戲運行機制,也包括嵌入視頻、社交以及直播。第二層面我們做大膽的內容深挖,從遊戲、影視作品開始,從人際關系產生的聚合信息開始做深挖。第三層面是我們基於今天的產業向上生長的思考。比如等我們的遊戲主機成熟,它本身就是VR的連接器,我們通過開發或者合作的方式提供VR作品,進一步開放我們的平臺。

今天的互聯網把所有的設備連接了起來,所以我們做了三端連接。我們可以給大家提供APP,把你的用戶身份、關系都轉到手機上。你可以早晨起來就看到你的朋友發生的各種事情。

“給你一次機會”,說這句話是希望大家能夠看到我們的誠意,去理解我們做的事情。好多人告訴我會買,我說你不要騙我。我之前一直在想誰會買我們的遊戲機,我一想到跟XBOX和PS去競爭,我就覺得我們瘋了,可是我今天相信一定會有人買我們的遊戲,對於買戰斧遊戲主機第一代的產品就是我們彼此給對方一個機會。

你可以保持偏見,但你不能回避我們的成長與愛。在過去的十年、二十年,甚至三十年的時間里,我們一代一代的人經歷過過去遊戲的演變。我想那是我們的過去,那是我們的今天,更是我們的明天,我希望未來我們的孩子,能夠跟我現在的情緒不一樣,我們不止關心過我們的成長,還要關心我們今天的愛。

匿名用戶

匿名用戶

人工智能這把火,會讓.ai域名成為下一個.com嗎?

來源: http://www.iheima.com/promote/2017/0401/162348.shtml

作為乘著人工智能這股東風的.ai域名,能否一飛沖天,成為下一個.com域名,拋開自身的諸多優勢,剩下的就只需要拼運氣了。

從1985年世界上第一個 .com 頂級域名誕生開始,這一終端應用服務就依附於計算機,以摧枯拉朽的變革之勢,成為互聯網浪潮之下掀起的一朵浪花,盡管它不足以承載撼天動地的力量,卻始終能長久不衰。時至今日,依舊是一個非常具有吸引力的領域。

究其原因,在於天價域名成就的一夜暴富給了太多人遐想,一本萬利的賭徒心理給了太多人下註的刺激。但是從保守到狂熱,再從狂熱到理性,這樣循環往複的過程除了累積大量的已註冊域名,更透漏了域名投資行業的諸多危機。

域名作為增值最快的無形資產之一,在互聯網科技創新更叠之下雖然也一直備受關註,但是有一個不得不面對的現狀就是,如今的域名投資行業早已浩如煙海,負累前行。唱衰域名的論調甚至一度成為互聯網輿論的主調。

眾所周知,一個域名的火爆往往和互聯網一定時期內的熱點掛鉤,也就是說,在域名當前的行業狀態下,亟需新的增長點來打破從去年延續至今的沈寂。而這個增長點就目前來看很可能是人工智能。因為不論是從當下創新焦點還是未來的科技應用,人工智能無疑都將是未來幾十年內最主流的研究目標。並且在新的一年中,人工智能可能將會成為最大的風口。

從來都不會錯過任何熱點的域名圈,必然會在人工智能類的域名方面發力。尤為巧合的是,域名市場中,更是存在.ai這一暗合人工智能意義的後綴域名。雖然這本來只是西印度洋群島中的某個小國的域名後綴,但由於人工智能的熱度持續高漲,現在意義已經變得完全不同。那麽,在人工智能這一顛覆性生產力的助推下,.ai能否成為下一個域名霸主?

風光背後問題重重,域名產業亟需新的增長點

據中國信息通信研究院推出的《互聯網域名發展與管理報告(2016 年)》顯示,從2008年到2015年全球域名註冊量逐年增長,但增長率起伏變化大,且基本呈現連續兩年下滑或上升的趨勢。其中2015年全球域名註冊量一改頹勢,成功實現9%的增長幅度,這種情況很大程度上要得益於我國2015年域名投資和交易的火爆,這一年,米農豐收、市場活躍、儼然一副牛市狀態。

但毋庸置疑,熱潮群湧往往帶來行業泡沫的困擾,繁盛之後更多的是新一輪的沈寂和降溫。

這一點反映到2016年最大的實際情況就是,各種各樣聞所未聞的新頂級域名雖然借著這一風口瘋狂圈錢占地,但是卻並沒有產生類似.top、.wang等集中性的域名後綴,也甚少誕生天價的域名交易金額。也就說,從去年開始域名投資和交易進入調整期,米農高價搶占的部分域名很有可能會變為燙手山芋。

階段性變化和集中性投資是域名註冊和交易的主要特征,但之所以會造成火爆過後一片冷清的尷尬局面, 其實與其發展過程中暴露出的問題有著莫大的關系。

其一是優質資源的稀缺。據DN Journal綜合全球多個域名交易平臺而整理出的數據顯示,多年來高價域名的價格區間較為穩定,但從2014年起,最高和最低成交價逐步提升,兩者的差距也愈加拉大。而在2015年最高和最低成交價達五年來最高,從不同價格區間內的域名數來看,10-50萬的域名數量接近90%,這反映出優質域名日漸稀缺,平均價格趨勢逐漸降低。如果再向後推數十年,很有可能會到達一個臨界點,屆時優質的和稍微有潛力的都被占盡,很難再挖掘出新的市場。

其二是我國的域名市場應用率低,不足18%,與國外相比相差甚大。這從側面反映出我國大部分域名所有者都是域名投資人,他們註冊域名並不是來建立網站或提供網絡服務,而是單純地賺取高昂的價格差。然而,過低的應用率意味著域名投資人會積累大量的域名,這無形之中增加了投資風險。

其三受到移動互聯網的沖擊,域名這個入口價值越加降低。對最終要使用上互聯網的人來說,域名系統的意義在於給純數字的 IP 地址一個容易辨認的名字,從數字變成了文字。但是移動互聯網的興起使app變得更加普及和便捷,很大程度上減少了用戶輸入域名的必要性,在根本上降低了域名的使用價值,這必將是域名投資的最大潛在威脅。而這也是唱衰域名市場論調中最為核心的觀點。

在最近一兩年中,雖然也時常爆出各種域名收購案,但是,卻都是一些老域名的交易,與此同時,新生代的域名比如.top 、.cc、.wang等域名卻並沒有在域名領域獲得非常理想的成績。這說明市場依舊被老後綴域名所把持,已經有些僵化。加上移動互聯網時代的迅猛發展,域名無用論雖然是非常明顯的極端論調,但卻越來越受到更多的認可。

總之,現在整個域名領域的狀態和問題,無不直接反映出了整個行業亟需新的增長點來破局。

人工智能的火熱能讓.ai域名成為行業的新起點嗎?

事實上,傳統通用頂級域名增長緩慢,而借助於新頂級域名崛起的國內域名產業,正成為全球新的增長極,這對於眾多非主流域名來說,也許是挑戰.com和.net域名地位的一大機遇。

據《中國域名產業發展報告》顯示,2008年-2015年傳統通用頂級域中,.com和.net的全球註冊量依然排名第一和第二,領先地位短時間內難以撼動。但隨著新頂級域名湧進市場,售賣域名的利潤逐漸被壓縮,整個市場競爭更加激烈,從之前具有壟斷性的市場轉變為相對充分競爭的市場。從上圖中可以看出,2008年-2015年這兩個傳統通用頂級域名的註冊增長率漸趨變緩,從鼎盛時期的22%驟降到目前維持的平均增長率8%,而2015年之所以實現大幅增長,更多的是受我國域名投資的熱度影響。

但是與傳統通用頂級域名的狀態相反,新頂級域名的市場潛力正在爆發,尤其是我國已經成為全球第二大域名市場。據域名註冊量占比及排名前十的新通用頂級域的數據所示,.xyz以絕對優勢占據榜首,憑借其巨大的想象空間和符合語言習慣的特點,迅速發展為龍頭老大.com的威脅之一,甚至曾經引發了一場曠日持久的商業糾紛,並對簿公堂。

而我國主導的.top和.wang分別以8.7%和5.5%的占比排名第二和第三,一度引爆國內的域名投資行業。也就是說盡管.com域名依然維持著霸主地位,但是以.xyz、.top為首的新頂級域名已經激發了.com的危機意識。加上實力依舊懸殊,這些新生頂級域名想要真正威脅到.com,可能還是有些不切實際。

新頂級域名,除了本身自帶的內涵和特征助長其引發市場火爆,還與互聯網階段性的資本熱點相伴相生。例如去年所預測的VR元年帶動了不少相關域名的交易,其中vr.cn的域名短短兩個月內兩次易主,身價就從百萬上升到千萬級別。而2017年根據投資情況和輿論焦點可以看出,人工智能可能會成為下一個互聯網風口,那與之相關的.ai域名後綴,更是給人非常大的想想空間。

比如前幾天因為吳恩達辭職百度而備受關註的Drive.ai,使用的就是。ai域名, 據了解,Drive.ai是一家人工智能創業公司。由斯坦福大學的8名人工智能研究員創立。該公司主要致力於通過工具包將普通汽車變為無人車。除此之外,越來越多的人工智能創業公司開始啟用ai域名。

那麽在人工智能爆發所產生的強大勢能之下,.ai能否給調整期的域名投資市場帶來新的增長點呢?

當然這很大程度上要依賴於今年人工智能領域是否會取得技術上的重大突破,又或者消費市場上會不會誕生現象級產品.但是從初創企業的融資情況來說,還是可以看出這一域名的現實價值。

根據風投數據公司CB Insights 的相關數據顯示,“.ai”後綴名的初創公司中,成功獲得第一筆融資的公司數目在過去的 6 個季度大幅增加。並且 URL中包含“.ai”的初創公司,成功融資的數量在 2015 至 2016 年度飛速增長。單單就2015年第四季度的數目就已經達到2014年之前的數目總和,所以很多觀察人士紛紛指出,初創公司或許可以通過在URL中附加“.ai”後綴來降低融資難度。

相比初創企業,顯然互聯網巨頭企業更適合進行人工智能的研發。例如騰訊依靠大批投資和收購國內外人工智能公司來增強研發力量,百度顯然布局得更早,並逐漸把公司的戰略定位轉移到以人工智能為核心的技術驅動型企業,當然他們各自持有自己的.ai域名。

而經過查詢,在國內的絕大多數知名的互聯網公司的.ai域名,都已經被註冊一空。其中,有少部分並不在這些互聯網巨頭手中。比如以聚集群體智慧的問答應用網站—知乎,這顯然也是一家適合朝著與人工智能結合的方向發展的互聯網公司。但一直以高知高能形象示人的知乎,其zhihu.ai域名,持有人卻是一家叫做知外的AI+出國知識平臺,並且也已經跳轉至其平臺主頁。這件事發生知乎身上,還是讓人有些意外。

總的來說,當前的現狀是,人工智能太熱門了,現在無論是創業還是融資,想要獲得資金和關註點,使用人工智能、AI 、聊天機器人(chatbot)或機器人(bot)等字眼無疑是最為明智的選擇,甚至還可能提高估值或加快融資過程。以點帶面,在頭部行業+頭部公司門的帶領之下,.ai域名在人工智能的東風之下極有可能會迎來的爆發。

那麽,.ai會不會成為下一個.com?

縱觀近幾年受到追捧的域名後綴,無外乎符合語言習慣、容易記憶或是涵義鮮明等特征,而.ai雖然原本是安圭拉的國別域名,但因其為“愛”的拼音,同時簡單易記,所以很適合建立網站。更重要的是,人工智能肯定是未來科技發展的主流方向,受益於此,相關域名很有可能會水漲船高,但是,它有沒有機會重現com的神話,成為新的域名霸主呢?

其實.ai域名現在面臨的機會,與最初.com席卷互聯網時的境況有些類似。

1985年域名誕生後的兩三年間,註冊的網址只有100個,但是隨著消費型個人電腦的騰飛和民用網的開放,之後的五年里.com域名註冊從223個火速增長到9005個。所以.com的崛起是順應了互聯網時代的潮流。而.ai也有可能順應人工智能這一同樣具有變革性力量的生產力工具,而實現新一輪的增長。

從2017年1月份第三周的sedo交易榜可以看出,在國別域名中.ai域名後綴已經占據了榜單的半壁江山,而且交易價格普遍高於其他地區,甚至排除超過10,000美元以上的.com相關域名,.ai和.com的價格相差已經較少。這足以說明.ai相關域名的價值正在逐漸被認可。

不過從長遠來看,人工智能對其相關域名的影響並非完全有利,甚至很多人懷疑在人工智能的沖擊之下網站是否依然會存在。在此我們需要知道,目前對人工智能的任何考慮其實只是猜測,很難找到科學依據反駁一個不認同的觀點,也同樣無法證明某種趨勢是必然。也許未來網站會成為人工智能的形態之一,作為一個連接智能服務的入口而存在,這種解釋同樣合理。

而且就目前來看,網站和域名即使受到了移動互聯網的沖擊,但依然是時代的主流。截至2015年底我國網站總量達到426.7萬,同比增長16.99%,同時所使用的獨立域名共計561.7萬,也實現了較大增幅。盡管域名應用相率相比國外低,但網站依舊是大多數應用和服務的主要入口,再加上app已不像當年那樣火爆,網站和域名在很長一段時間內不會消沈。

而人工智能毫無疑問會給域名投資帶來新的焦點,也許因時而變、因勢而動,盡管未來可能面臨難以預料的危機,但人工智能在一定時間甚至很長時間內,對於域名領域尤其是.ai都將是重大利好,網址仍將是互聯網乃至物聯網的重要組成部分。而作為乘著人工智能這股東風的.ai域名,能否一飛沖天,成為下一個.com域名,拋開自身的諸多優勢,剩下的就只需要拼運氣了。

歪道道,科技媒體人,互聯網分析師。微信公眾號:歪思妙想(neihangaoxiao)。謝絕未保留作者相關信息的任何形式的轉載。

匿名用戶

匿名用戶

ofo被起訴賠878萬元!真是這把鎖惹的禍嗎?

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2017-07-23/1130914.html2016年年底以來,共享單車以細胞分裂般的速度占據了城市街道的空白空間。

人們在感慨社會發展速度快、新事物對人類影響大之余,也通過實踐發現了在陽光之下的共享單車也有陰影。

據中國青年網消息,2017年3月26日,上海一個未滿12歲的男孩解開了一輛無人管理的ofo共享單車機械鎖,在騎行路上與上海弘茂汽車租賃有限公司的客車相撞,被卷進車底最終導致死亡。

▲圖片來源:中國青年網

這也是國內首起12歲以下兒童騎行共享單車死亡事故。

根據上海市公安局靜安分局交通警察支隊出具的《道路交通事故認定書》,認定上海弘茂汽車租賃有限公司駕駛員王某疏於觀察路況,未確認安全通行,負本起事故次要責任;靜安區交警認為,該男孩未滿12周歲,駕駛自行車在道路上逆向行駛,且疏於觀察路況,未確認安全通行,負本起事故主要責任。

據中國青年網消息,2017年7月初,該男孩父母將肇事司機及車輛所屬的上海弘茂汽車租賃有限公司以及相關保險公司起訴至上海靜安區人民法院。

據界面消息,7月19日,該男孩父母追加ofo提供方北京拜客洛克科技有限公司為被告,並調整了訴訟請求,要求其共同承擔民事賠償的責任,並共索賠878萬元,以及要求ofo立即收回所有機械密碼鎖具並更換為更安全的鎖具。

原告律師張黔林指出,究其事故原因,受害人不足12周歲,而ofo小黃車對投放於公共開放場所的車輛疏於看管,該自行車車輛之上也無任何警示受害人不得騎行的提示;且該車輛上安裝的機械鎖,存在重大安全隱患:用戶還車時並不需要上鎖,只需在App上點擊“結束行程”即可;其次,即使還車上鎖,也會有不少用戶未將密碼打亂,一按即開;即使密碼被打亂,網絡上也流傳共享單車聽聲解鎖秘訣。

▲圖片來源:百科截圖

針對ofo的機械鎖問題,每經小編在網上百科問答查詢發現,這種機械鎖的密碼是固定的,也就是說只要你用完車,不打亂密碼,後面的人就可以免費使用。這種漏洞會直接導致許多兒童在沒有身份認證的情況下,仍然可以使用單車。

事實上,在上述事件發生後的2天內,ofo就曾發布官方聲明,表示將研究出一套有效的防範機制,從源頭上杜絕12歲以下未成年人使用單車,從而避免悲劇再次發生。

ofo上海相關負責人事後在接受媒體采訪時也表示,今後新用戶認證時,平臺會屏蔽掉12歲以下用戶。對於車鎖易打開的問題,ofo表示已推出帶有動態密碼的全新智能鎖,杜絕非法使用。

然而在其發表聲明之後,仍然有類似解鎖事件發生。

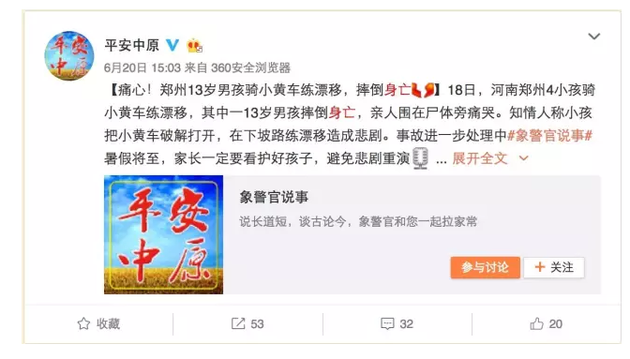

2017年6月18日,河南鄭州也發生一起未成年人騎小黃車摔倒身亡的事故。據河南省公安廳官方微博消息,該男孩年齡為十二三歲,破解了ofo小黃車機械鎖的密碼,在下坡路騎行時由於車速過快摔倒身亡,小黃車機械鎖漏洞再次引發關註。

▲圖片來源:河南省公安廳官方微博截圖

《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》第七十二條明確規定,駕駛自行車、三輪車必須年滿12周歲。

為杜絕12歲以下兒童未經授權單獨騎車上路,上海市質監局 、上海市自行車行業協會發布的全國首個《共享自行車》與《共享自行車服務》團體標準,規定要求共享單車運營方應對用戶提出實名制登記註冊的要求;用戶年齡應在12歲以上。

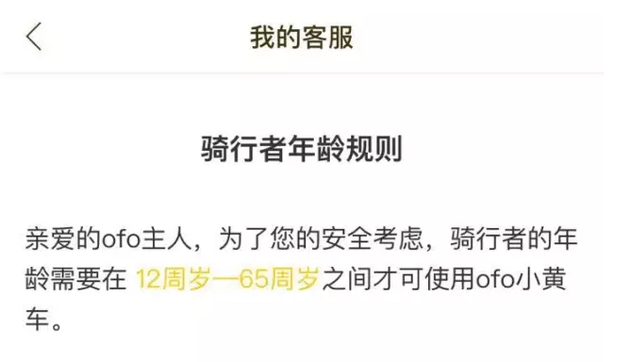

截至發稿,每經小編在ofo官方app上看到有明顯提示為:12周歲以下兒童禁止騎車。

並在騎行者年齡規則處,再次聲明。

而各大城市包括北京、上海、廣州、深圳、成都等出臺的共享單車管理的相關規定,均有類似的要求,但事實上,未成年人可以很輕易繞過機械鎖具的限制,輕松打開路邊的共享單車。

大多數網友認為,除了ofo應該在其硬件上做好安全防備措施,未成年人的父母也應該承擔起監管自己孩子的責任。一旦意外發生,終身追悔莫及。

每經編輯 湯亞文

(每日經濟新聞綜合中國青年網、騰訊網、一點資訊、界面等)

偽環保真壁壘,砸錢燒的新能源汽車這把火還能旺多久?

來源: http://www.iheima.com/promote/2018/0118/166955.shtml

在種種問題懸而未決之下,新能源這把火,還能旺多久?

文 | 曉楓說

蔚來ES8上市,特斯拉Model3量產困難,加上時不時蹦出來賈老板FF91的傳聞,以及新年政策的相繼出臺,讓新能源汽車這把火最近燒得很旺,好像茶余飯後不叨嘮幾句新能源汽車,都不好意思說自己是半個汽車圈的人了。

綠色消費理念盛行?“特權”才是實在需求

身在魔都不難發現,近兩年街頭掛綠牌子的車越來越多,尤其是2017年,在連續兩年多的購置稅補貼政策的刺激下,新能源汽車行業好似奏響了疾速狂響曲,大有馬上就要進入尋常百姓家之勢。就連說起地面交通一言難盡的北京,也在上周啟動了新能源專屬號牌的換發工作,來突出新能源汽車特殊身份,方便實施差異化管理,如不限行、免停車費、免過橋費等“特權”。

“新能源汽車的快速發展,更多的是消費習慣的變化,綠色消費的理念已經深入人心,消費者將更加青睞新能源汽車。”近幾年,這種將購買新能源汽車的行為歸結為綠色消費的論調愈加盛行,但多少人是為了綠色消費才購買新能源汽車,這就不得而知了。

反而,筆者身邊為了“特權”買電動車的人不在少數,一位學長近期就買了一輛,談及原因,他表示用家里幾個人的身份證搖號,搖了兩三年沒搖到,因為著急用車,最後買了純電動車,事後總覺得自己是被“脅迫”了。而談及使用體驗,這位學長表示欲哭無淚——續航里程太短,去外面充電又很麻煩,一句話概括就是,有電的時候很猛,沒電就是一坨shi。

其實網上搜一搜,吐槽電動汽車的文章可以說是鋪天蓋地,充電樁運營混亂、充電效率不高、電池更換費用過高、核心部件使用壽命未知、續航里程不盡人意、技術不透明、二手車保值率低、售後體系跟不上……如此種種,不勝枚舉。

讓人好奇的是,問題這麽多,為何各位老板們造車熱情總是不減呢?除了夢想,大概就是出於對money的熱愛了吧。

近兩年,幾乎全世界政府都在迫不及待地給電動汽車企業砸錢。而現實是,就算是逼格比蘋果高幾十倍的特斯拉,從創立起就一直處於虧損狀態。在美國科技媒體圈,甚至每年都會有《特斯拉今年賺到錢了嗎?》的文章,但是特斯拉依舊風光無限,主要得感謝美國政府的大量輸血。其實和我國一比,美國政府的電動車補貼還是顯得窮酸:僅2015年一年,中央政府就支出了590億元用於新能源汽車補貼,到了2016年,這個數字達到了830億元。

重賞之下,必有勇夫,也滋生了不少投機倒把、渾水摸魚者,將政策紅利作為企業獲利的根本,攪混了新能源汽車在國內市場這一潭水。

那麽,拋開這些老鼠屎不說,新能源汽車真的渾身上下都是優點嗎?也未必。

無汙染本身就是偽命題,電池技術還待攻下壁壘

新能源汽車雖然無需消耗不可再生的化學能源,擁有比普通內燃機更高的熱效率以及不排放尾氣的優點,但這並不意味著它就無汙染,只不過是把汙染和能耗藏在了看不見的地方。

很多人直接比較電動車和燃油車的能源使用率,然後得出電動車節能環保的理論,個人認為這樣計算不公平。燃油汽車使用的是未經轉化的化石能源,但電動汽車使用的是經過一次轉化的電能,所以電動車的能源使用率更高並不奇怪。真的要公平對決,就應該從電動汽車能源的源頭開始計算——發電廠。

目前國內80%左右的電力來自火力發電,也就是燒煤,而火力發電只有不到40%的熱能轉化成了電能,並且會在電網輸送途中發生損耗,在充入電動汽車中也會有一部分損耗。而使用燃煤的熱電站無疑會向大氣排放大量的二氧化碳等溫室氣體、硫化物以及顆粒物。所以與其說電動汽車消除了空氣汙染,不如說它轉移了空氣汙染,那些“烏煙瘴氣”只是從汽車尾氣筒,轉移到了遠郊的煙囪。所以,在火力發電為主的國家,它還真沒那麽環保。

除了發電汙染,電動車的生產過程也是一大汙染源。這主要是因為電動車身上最值錢的零件——電池。生產鋰電池需要稀土,盡管中國是稀土生產大國,但稀土的生產工藝卻出奇簡陋,由此造成的環境恢複治理費用動輒就高達上百億元。當然,由此造成電池的成本一直居高不下,這也使得電動車的售價不菲。

此外受技術限制,目前的電池能量密度低,使得續航里程短成為明顯的缺點,目前最多只能達到燃油車的一半。其實電池技術的停滯不前,從手機產業就可以看出一二。當前市面上的手機性能在不斷增強,續航能力卻顯得一成不變,甚至偶爾還會爆炸。有人認為,電池的技術壁壘是難以突破的,就像光速就是客觀世界的極限速度一樣。或許電池技術問題才是懸在新能源汽車頭上的達摩克利斯之劍,想要徹底解決,真的需要上帝派一位使者吧。

當然,筆者相信環保節能效果不樂觀、使用環境不成熟這些問題,市場驅動加上政策影響,假以時日都能解決。但目前電動車的未來還未明朗,大家就不遺余力的“捧”,是否略微用力過猛?當市場的力量還沒有推動新能源汽車向前邁進之時,巨額的補助與引導是否有些“揠苗助長”?電池技術沒有確鑿的把握能突破壁壘之時,孤註一擲押寶“純電”,是否略顯偏執?更讓人好奇的是,在種種問題懸而未決之下,新能源這把火,還能旺多久?

匿名用戶

匿名用戶

Next Page