- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

消息稱海航投資德意誌銀行 成為其第四大股東

2月17日晚消息,據彭博社報道,德意誌銀行的申報文件顯示,截至2月15日,中國的海航集團持有德銀3.04%的投票權。此舉使得海航集團成為德意誌銀行第四大股東。

海航集團外部發言人周五在法蘭克福通過電話表示,海航對德意誌銀行的管理具有充分信心,也正在觀察接下來的舉措,將在恰當的時候作為股東給予支持。海航集團並不排除“溫和”增持的可能,但希望持股比例維持在10%以下。

【財經速讀2.22】浪莎股份獲西藏巨浪三度舉牌;網宿科技擬逾12億元收購海外同行;受融資新規波及,紫光國芯800億元定增或降至不到40億;海航現代物流擬斥資26.5億掌控海越股份

來源: http://www.ikuyu.cn/indexinfo?type=1&id=11552&summary=

A股

浪莎股份獲西藏巨浪三度舉牌,大股東股權近乎全數質押

2月21日,浪莎股份(600137)發布股東權益變動公告,西藏巨浪科技自2017年1月16日至2017年2月21日通過上海證券交易所集中競價交易系統買入公司股票後,累計共計持有公司股份1458.2675萬股,占公司總股本的15%。西藏巨浪表示,增持浪莎股份屬於財務投資,無意通過股份增持獲得浪莎股份的實際控制權。這是西藏巨浪科技第三度舉牌浪莎股份。

2016年12月,浪莎股份發布首份被舉牌的公告,西藏巨浪2016年11月3日至12月13日買入浪莎股486.1942萬股,占浪莎股份總股本的5%,本次買入的價格區間為41.32元/股—50.15元/股。彼時,西藏巨浪科技表示,買入浪莎股份是看好其長期表現。

2017年1月10日,浪莎股份再次發布公告,西藏巨浪自2016年12月19日至2017年1月9日買入上市公司股票後,累計共計持有浪莎股份972.1766萬股,累計占總股本的10%。

西藏巨浪的增持曾兩度引起監管部門的關註。2016年12月15日,浪莎股份發布了《回複意見公告》,上交所要求西藏巨浪明確說明,是否有意通過股份增持獲得浪莎股份的實際控制權,與浪莎股份其他股東之間是否存在一致行動關系。2016年12月31日,浪莎股份再次發布《回複意見公告》,上交所要求愛建民生證券投資2號集合資金信托計劃等4個信托計劃與西藏巨浪說明是否存在一致行動關系等。

據浪莎股份發布的2016年三季報,其控股股東浪莎控股集團持有浪莎股份4149.5355萬股,持股比例為42.68%。據浪莎股份2016年12月29日公布的數據,浪莎控股已經質押了所持上市公司96.4%股份,累計質押4000萬股。在控股股東大比例質押的同時,浪莎股份股價可謂是“扶搖直上”。2016年8月份以來,其股價從低價28.3元/股漲至2016年12月14日最高價53.68元/股。

浪莎股份2016年年度業績預盈公告預計其2016年經營業績將實現扭虧為盈,實現凈利潤為1250萬元至1850萬元,2015年其凈利潤為-2068.3萬元。

網宿科技擬逾12億元收購海外同行,推進國際化布局

2月21日,網宿科技(300017)公告,2月17日其子公司香港網宿與 KDDI 簽署了《股權購買協議》,香港網宿擬通過現金方式向 KDDI 購買其持有的 CDNW 公司1214.98萬股股份,占CDNW公司發行在外流通股(不含庫存股)的比例為 97.82%。交易價格為211億日元(折合12.75億元)。網宿科技作為香港網宿的唯一股東,與 KDDI 簽署了《保證協議》,約定本次交易中網宿科技為香港網宿履行合同義務提供保證。

網宿科技主營業務是為客戶在全球範圍內提供內容分發加速服務(CDN)、互聯網數據中心(IDC)服務及雲計算服務。在國內 CDN 市場占據了領導者的市場地位。根據 IDC 出具的《中國內容分發網絡(CDN)服務市場份額》,2015 年網宿科技占據中國內容分發網絡服務市場份額 40.6%,在中國市場排名第一。網宿科技自2010年開始進入海外市場,目前海外CDN節點覆蓋亞洲、歐洲、美洲以及中東和非洲的幾十個國家及地區。2016 年,網宿科技非公開發行募集資金近36億元,其中10.68億用於海外CDN 項目的建設。

CDNW於2000年5月在韓國成立,主要向客戶提供全球範圍內的內容分發與加速(CDN)服務,CDNW 總部位於韓國,在美國、英國、中國、日本和新加坡設有子公司,目前在全球已部署了 180 余個節點1,擁有4.2T儲備帶寬,覆蓋 49個國家的 98 個城市,為一家全球性的 CDN 服務提供商。

受融資新規波及,紫光國芯800億元定增或降至不到40億

再融資政策調整後,投資者對上市公司再融資計劃是否擱淺或調整保持高度關註。2月21日在互動易上,眾多投資者向紫光國芯詢問此事對公司再融資計劃影響。紫光國芯表示,本次證監會再融資的新規定對公司非公開發行有較大影響,可能會根據監管新要求做必要的方案調整或變更,具體方案目前還沒有確定。

此前,作為A股規模第二大的再融資項目,紫光國芯在2015年拋出的800億元非公開發行計劃,如今在再融資新規之下步入了十字關口。

2月20日,紫光國芯發布公告稱,其正在籌劃涉及半導體行業的重大對外投資事項,於當日開始起停牌。

證監會再融資新規發布當天,紫光國芯投資者互動平臺上就引發了關註,800億元定增去留被多次提問。按照原方案,非公開發行募集資金中,擬投入200億元分別用於收購力成科技25%股份和投資芯片產業鏈上下遊公司。後確定為使用募資資金約23.41億元入股臺灣南茂科技。但由於難以獲得臺灣投審會的核準,投資兩家公司的計劃紛紛折戟。

終止重大資產重組投資者說明會上,紫光國芯高管表示,重大資產重組終止後,非公開發行方案將發生變化,將盡快完成其他募投項目的論證及準備工作,對方案進行必要調整。

如果按照新規不超過總股本20%發行上限計算,假設其他發行條件不變,紫光國芯再融資規模最大將不超過40億元。

海航現代物流擬斥資26.5億掌控海越股份

若不出意外,海航集團方面將正式收編海越股份(300387),旗下再添一上市平臺。

海越股份自2月8日起停牌,停牌之初即定調“控制權轉讓事宜”。2月15日,海越股份確認控制權意向接盤人為海航現代物流。

2月21日,海越股份公告顯稱,其2月21日接到控股股東海越科技通知,海越科技的股東——海越控股集團有限公司(簡稱“海越控股”)和呂小奎等八名自然人已與海航現代物流簽署《股權轉讓協議》,擬以其所持海越科技的全部股權以總價26.5億元的價格轉讓給海航現代物流。這次股權轉讓將導致海越股份控制權發生變化。

海越控股持有海越科技47.24%的股份;呂小奎、袁承鵬、姚漢軍、楊曉星、彭齊放、周麗芳、趙泉鑫、徐文秀八名自然人合計持有海越科技52.76%的股份。海越控股和呂小奎等八名自然人合計持有海越科技100%股權。而海越科技為海越股份控股股東,持股22.31%。

若交易完成,海航現代物流將通過全資控制海越科技的方式控股海越股份。海航現代物流為海航集團有限公司全資子公司,實際控制人為海南省慈航公益基金會。

本次股權轉讓完成後,海航現代物流將成為海越股份的間接控股股東,海越股份實際控制人將變更為海南省慈航公益基金會,可能會導致海越股份未來發展戰略發生變化。

今日輿情

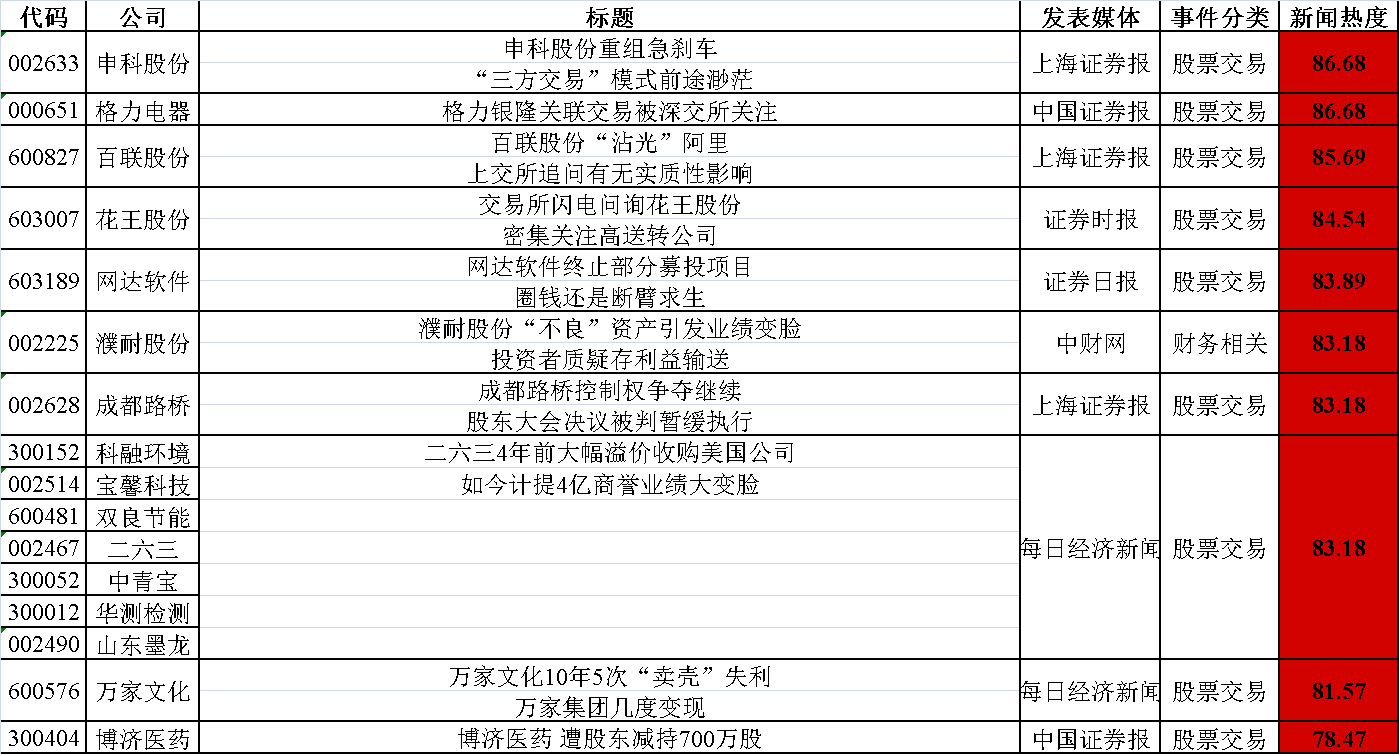

根據新財富輿情小夥伴們的監測,從2月21日21時到2月22日11時,共有33條負面新聞登上今天的“上市公司負面新聞榜”,涉及多達39家上市公司。登上今日負面新聞榜首的是申科股份。

申科股份2月21日宣布終止重組,使得堅守“三方交易”等待監管放行的上市公司陣營又少一員。

在公告中,申科股份將重組失敗歸因於標的資產“擬開展新的資本運作”,但從再融資及重組監管環境變化來看,此類“三方交易”的重組通道已基本封閉。

“申科股份的案例揭示了另一類風險,即在監管從嚴、重組周期拉長的境況下,時間成本及風險把控變得不可測,交易中的變數驟增。”有投行人士還對上證報記者表示,配套融資定價模式變化後,通過配套融資鞏固控股權的套路“效力大減”,發行股票收購資產的“三方交易”模式前途更加渺茫。

公司負面新聞熱度TOP10

整合自證券時報、Wind、彭博環球財經、和訊股票、新浪財經、中國證券報、財新、新財富輿情中心

整合自證券時報、Wind、彭博環球財經、和訊股票、新浪財經、中國證券報、財新、新財富輿情中心

股市有風險,投資需謹慎。本文僅供受眾參考,不代表任何投資建議,任何參考本文所作的投資決策皆為受眾自行獨立作出,造成的經濟、財務或其他風險均由受眾自擔。

新財富酷魚正在積極建立和讀者、合作夥伴的聯系,你想獲取更多有價值資訊嗎?你想成為我們網站的作者嗎?你對我們的網站的更新有什麽建議?請掃描以下二維碼聯系我們的主編(本微信號不洽談廣告投放事宜,加的時候請註明“新財富+您所在公司”):

海航系險企背後的股東謎團

不久前,昆侖健康險股東更叠一事因接盤股東背景存疑,遭保監會連續兩次問詢,這使得保險公司股東背後“錯綜複雜”的關系成為市場關註焦點。

放眼保險業,總有一些公司的股東名單中隱藏著各自的“故事”,比如即將迎來股東更叠的新光海航人壽保險有限責任公司(下稱“新光海航”)。

由於近年來經營不善,新光海航的大股東海航集團擬轉讓所持有的50%股份,接盤方則為三家深圳公司。然而,第一財經調查梳理發現,這筆交易背後,不僅出讓方“海航系”參與險企的“故事”相當豐富,就連接盤方里也有在金融業頻頻下單的“老手”,以及神秘的潮汕富豪。

海航的保險棋局

新光海航是在2009年由海航集團和臺灣新光人壽共同出資成立的。根據保監會彼時的設立批複,其設立時的註冊資本為5億元。然而,8年過去了,其註冊資本依然是5億元。

“盡管當初幾家‘航空系’保險公司的經營都是慘淡收場,但從成立到‘賣身’,新光海航8年里從未進行過增資,在業內實屬罕見。”一家保險公司相關負責人稱。

按照保險業內一般規律,人壽保險公司通常的盈利周期在8年左右,且保險是具有規模效應的行業,一開始需要花較多資本來拓展市場。沒了股東的“輸血”,新光海航連年虧損,且虧損額並無縮小之勢。並且,到了2015年第二季度末,新光海航的償付能力充足率跌至-179.71%,之後進入漫長的償付能力“紅燈期”,去年末的核心償付能力充足率及綜合償付能力充足率均為-116.45%,陸續被監管處以暫停增設分支機構、停止開展新業務的處罰,但股東增資款始終未完全到位,造成“惡性循環”。其去年規模保費僅有1.08億元,排除養老險公司和健康險公司,在所有壽險公司中僅排在同樣問題纏身的中法人壽之前,被一眾新公司輕松超越。

事實上,新光海航也曾通過增資決議。

根據新光海航官網信息,新光海航董事會已於2014年5月15日決議增資5億元,增資繳款截止日為 2014 年 6月30日。2014年6月新光人壽已將2.5億元人民幣增資款項撥款至新光海航人壽賬戶,但海航集團則因故未能如期履約繳納增資款。據報道,之後新光人壽於去年3月將存放於新光海航指定資本金賬戶的增資款2.5億元劃回。盡管在新光海航延遲到去年5月發布的2015年年報中顯示,新光人壽及海航集團分別於2016年4月26日和2016年5月26日已承諾提供足夠的資金支持,但最終等來的結局依然是海航集團的退出、新光人壽的減持。

2016年11月,新光海航董事會通過了股東股權轉讓議案,海航集團和新光人壽分別將所持的50%和25%的新光海航股份轉讓給深圳市柏霖資產管理有限公司、深圳市國展投資發展有限公司、深圳光匯石油集團股份有限公司。待轉讓最終完成後,海航集團將完全退出新光海航,新光人壽持股比例將降至25%,而柏霖資產將持股51%,成為新光海航這塊保險牌照新的“主人”。

“清空”新光海航的股權後,“海航系”在保險業的主要布局將變為渤海人壽保險股份有限公司(下稱“渤海人壽”)及華安財產保險股份有限公司(下稱“華安財險”)。

與不要“新光海航”這張牌的態度不同,海航要了大量這張牌照“里面的人”——因為,“海航系”早已“移情”渤海人壽,目前“海航系”旗下上市公司渤海金控(000415.SZ)持有其20%的股份。

從渤海人壽目前的高管名單來看,不僅多名董事及幾乎整個高管“班底”均出自“海航系”,其中多名還是直接從新光海航“挖角”而來。渤海人壽現任董事聞安民曾任新光海航董事長,而渤海人壽的副總經理馬昕、臨時財務負責人陳皓以及審計責任人鄭華分別曾任新光海航總經理助理、財務總監及審計責任人兼審計部總經理。

和新光海航的“悲慘”遭遇不同,渤海人壽成立兩年已歷經兩次增資,註冊資本從8億元快速飛升至130億元。雖然無法確定渤海人壽的初始股東是否與“海航系”有關,但由於多名創始高管來自“海航系”,市場上仍有不少人認為渤海人壽從創始之初就是“海航系”在壽險業的重要布局。而2015年底的第一輪增資中,“海航系”旗下渤海金控(時稱渤海租賃)就強勢“空降”,成為渤海人壽的第一大股東。

在股東的不斷“補血”下,渤海人壽迅速擴大保費規模。

保監會數據顯示,渤海人壽2016年規模保費達到185.27億元,其中以萬能險為主的保戶投資款新增交費為117.86億元,作為成立剛滿兩年的公司規模保費已經位居壽險業中遊。同時,其在成立的第一個完整財務年度,即2015年已經實現營業利潤。

而在財產險方面,2015年2月“海航系”將入主4年的民安財險(現更名為“亞太財險”)出售給泛亞控股旗下子公司後,將主要精力放在了華安財險上。

根據資料,華安財險成立於1996年10月,目前註冊資本為21億元。2011年,“海航系”旗下的海航資本控股有限公司(現更名為海航資本集團有限公司,下稱“海航資本”)和海航酒店控股集團有限公司(下稱“海航酒店”)通過增資進入華安財險股東名單,之後海航酒店將所持股份轉讓給海航投資集團股份有限公司(下稱“海航投資集團”)。根據華安財險2016年第四季度償付能力報告,目前,海航資本和海航投資集團分別持有華安財險12.5%及7.14%的股份,合計19.64%,僅次於第一大股東特華投資控股有限公司(下稱“特華投資”)的20%。

不過,渤海金控於去年7月底發布公告稱,計劃通過發行股份從華安財險原股東廣州市澤達棉麻紡織品有限公司(下稱“廣州澤達棉麻”)處購買華安財險占比14.77%的股權。一旦交易完成,“海航系”合計將持有華安財險34.41%的股份,成為華安財險第一大股東。

除去渤海人壽和華安財險,“海航系”下還有揚子江保險經紀有限公司和海南通匯保險代理有限公司(下稱“海南通匯保險代理”)兩家保險中介機構,構成保險業“1+1+2”的格局。

高度重合的小股東與海航系

仔細觀察渤海人壽和華安財險的股東名單,可以發現其中有多家“名不見經傳”的股東高度重合。

例如上述廣州澤達棉麻除了在華安財險中占比14.77%之外,在渤海人壽中也持股9.5%,為第三大股東。除此之外,華安財險和渤海人壽的股東名單中均出現了廣州利迪經貿有限公司(下稱“廣州利迪”)、北京國華榮網絡科技有限公司(下稱“北京國華榮”)、廣州市百澤實業有限公司(下稱“廣州百澤”)、上海聖展投資開發有限公司(下稱“上海聖展”)。

這五家公司截至去年末在華安財險11家股東中合計持有37.21%的股份,在渤海人壽17家股東中合計持有41.07%股份。縱觀整個保險行業,除了同一保險集團下的各保險子公司,很少能夠在兩家非同一控制下的保險公司中找到具有如此高度重合度的股東名單。

華安財險2016年四季度償付能力報告中顯示的股權結構及股東

渤海人壽2016年四季度償付能力報告中顯示的股權結構及股東

更為巧合的是,這五家公司雖然註冊地分布在上海、廣州、北京,但它們的股東均為海南的公司,而這幾家公司和“海航系”也存在千絲萬縷的關系。

根據國家企業信用信息公示系統及天眼查信息,上海聖展的唯一股東為海南飛航旅遊信息咨詢服務有限公司(下稱“海南飛航”),這家公司的法定代表人陳蝶同時參股了另一家公司北京鴻瑞盛達商貿有限公司(下稱“北京鴻瑞盛達”)。而北京鴻瑞盛達的法定代表人林鴻柏同時參股海南航譽商務有限公司(下稱“海南航譽”),而海南航譽則是上述五家公司中另一家廣州百澤的唯一股東。

工商資料同時顯示,海南航譽在2015年6月進行過股權變更,之前由姚太民和張毅剛兩名自然人各持有50%股份。而一家名為海南海航飲品股份有限公司的法定代表人也叫姚太民,這家公司在海航集團旗下上市公司海南航空(600221.SH)的財報中以“受海南航空控制”身份出現。另外,姚太民同時還擔任海南通匯保險代理的監事。

而海南飛航、北京鴻瑞盛達、海南航譽又和海航集團等“海航系”公司一起投資了大新華航空有限公司,後者的法定代表人就是海航集團的法定代表人陳峰。除此之外,北京鴻瑞盛達也和海航集團旗下公司一起投資了山西航空有限責任公司。

廣州澤達棉麻的唯一股東為海南贏通投資管理有限公司,這家公司作為小股東投資了海航思福租賃股份有限公司,而後者的另一個控股股東則為受海航集團控制的海航旅遊集團有限公司。

廣州利迪的唯一股東海南航輝農業開發有限公司則參股“海航系”旗下海口美蘭國際機場有限責任公司。根據工商資料,海南航輝持有海口美蘭機場股權在去年10月後者增資擴股後占比為14.99%。

而北京國華榮的唯一股東是海南恒善實業有限公司(下稱“海南恒善”)。根據天眼查信息,海南恒善曾和天津燕山投資管理有限公司共同參股北京鼎元投資基金合夥企業,北京鼎元投資在海南恒善出現前和退出後的股東名單里均有海航資本,而天津燕山的90%股權持有人亦為海航資本。

同時,廣州百澤、廣州利迪和廣州澤達棉麻也同時出現在蘭州銀行的股東名單中。

據了解,上述5家公司基本是在2003年~2004年分兩批進入華安財險的股東名單中去,而上述公司除了廣州百澤之外,其他幾家均為2000年左右才成立,其中上海聖展2002年底方成立,2004年2月已“接手”華安財險3000萬股份,而根據工商變更資料,上海聖展在2015年9月變更過一次註冊資本,變更前註冊資本僅有3000萬元,不過目前其註冊資本已經躍升至34億元。

從股權關系看,這五家公司與“海航系”不構成明確的關聯,但是它們及其關聯公司相似的投資標的,並且多次跟“海航系”捆綁出現,不禁讓人疑惑其與“海航系”的實質關系,或者是否構成“一致行動”?

根據中國證監會頒布的《上市公司收購管理辦法》第83條規定:“本辦法所稱一致行動,是指投資者通過協議、其他安排,與其他投資者共同擴大其所能夠支配的一個上市公司股份表決權數量的行為或者事實。”

渤海人壽在償付能力報告中表示自己無控股股東或實際控制人,華安財險在償付能力報告中表示第一大股東特華投資控制人李光榮為實際控制人。但這五家公司合計在這兩家公司的持股比例並不低,如果加上“明面上”“海航系”所持股份,均超過50%。

“老手”和潮汕老板“坐上牌桌”

“海航系”深度參與的兩家險企,兩家險企內高度重合的幾家小股東,“故事”已然非常豐富,那新光海航的接盤方呢?

在新光海航此次的股權轉讓中,接盤方涉及三家深圳公司。目前這筆交易還需待保監會審批。若交易完成,深圳市柏霖資產管理有限公司(下稱“柏霖資產”)將持股51%,成為新光海航的控股股東,深圳光匯石油集團股份有限公司(下稱“光匯石油”)將持股14%,深圳市國展投資發展有限公司(下稱“國展投資”)則將持股10%。

其中,最大接盤者柏霖資產背後則站著潮汕地產圈的神秘“富豪”。

工商資料顯示,柏霖資產曾兩次更名,2015年8月之前名為深圳市鴻榮軒物業管理有限公司,而在2015年7月則進行過股東變更,變更前其唯一股東為鴻榮源集團下的鴻榮源置業集團(深圳)有限公司。

官網信息顯示,鴻榮源集團創立於1991年,目前集團核心業務為地產,並涉足高新科技、金融投資等領域,獲“中國房地產百強”、“廣東省民營企業十強”稱號。鴻榮源集團的創始人賴海民則是廣東普寧人,是深圳潮人海外經濟促進會潮商工作委員會名譽會長,在2017胡潤全球排行榜上排名1386位,身家超百億。

而柏霖資產董事之一為賴柏霖,他同時也是鴻榮源集團副總裁、深圳市鴻榮源實業有限公司董事長。由“潮汕賴氏家族”控制的柏霖資產的註冊資本也一路從2.68億元飆升至100億元。

值得註意的是,去年10月,柏霖資產分別受讓紅豆集團有限公司和遠東控股集團有限公司所持有的利安人壽大部分股份,成功躋身其第二大股東,目前持股比例為18.3954%。如果新光海航交易獲批,則柏霖資產將在壽險行業實現“一參一控”。

但保監會去年年底發布的《保險公司股權管理辦法(征求意見稿)》中規定,單一股東持股比例不超過保險公司總股本的三分之一。由於該征求意見稿還未正式出臺,同時新光海航股權轉讓事宜也未獲批,因此最終柏霖資產入主新光海航還存在不確定性。

除此之外,薛光林創辦的大型能源企業光匯石油近年在金融業也頻頻出手,不僅欲接手部分新光海航股份,還參與設立招商仁和人壽以及第一批民營銀行微眾銀行。同時,在去年2月開張的互聯網保險公司易安財險的股東名單中,光匯石油與上市公司銀之傑(300085.SZ)同樣持股15%並列第一大股東。更為引人註目的是,易安財險的股東還有一家叫“西藏銀必信”的公司,它在之前趙薇欲入主萬家文化的計劃中,一度承擔了近乎一半的融資來源。

而上述三家接盤方中的國展投資則十分神秘,網上幾乎找不到任何有效信息。天眼查數據顯示,該公司目前註冊資本為5000萬元,由兩名“朱”姓自然人投資設立,其中法定代表人為朱碧輝。除去此次新光海航股權轉讓外,其還參股了汕尾農村商業銀行。

由此不難看出,“海航系”的保險業務“牌桌”上,入座的“大老板們”開始越來越多了,他們帶著的“籌碼”也越來越多。

資本蜂擁通用航空二次風口 海航組建通航投資集團

一直在民用航空領域迅速擴張的海航集團,正在加大通航產業的布局。

最近幾天舉行的博鰲亞洲論壇期間,由海航通航投資集團(下稱“海航通航”)主辦的博鰲•通航產業發展論壇首次進入博鰲論壇2017年年會。海航通航是海航集團全新成立的產業投資集團,整合了海航集團旗下公務機、直升機、通航機場、航空培訓學校等通航業務資源,希望加速在通航全產業鏈的布局,打造中國最大的通航產業集團。

隨著2010年《關於深化我國低空空域管理改革的意見》文件的頒發,以及去年國務院《關於促進通用航空業持續健康發展的指導意見》的發布,看中這一產業巨大蛋糕的資本,已經意識到中國的通航產業將迎來二次風口。

整合旗下通航業務資源

事實上,這並不是海航集團首次進入通航領域。在此之前,海航集團已經在過去的22年涉足了公務航空、直升機及固定翼飛機運營、通航機場建設與管理、通航基礎設施投資及飛行培訓學校等實體業務,包括金鹿公務航空、首航直升機等此前分布在海航集團各個板塊的近30家通航企業,此次也被納入新成立的通航投資集團。

比如1995年成立的金鹿公務航空,就是中國最早、亞洲機隊規模最大的公務機公司,目前運營管理90多架公務機,業務涵蓋公務機運營、托管、租賃、航空救援、飛機資產交易、飛機維修、地面代理服務、FBO等公務航空產業上下遊領域。

最近幾年,金鹿公務還陸續收購了亞太地區領先的公務機航展及地面服務公司Hawker Pacific,從事公務航空包機、托管及維修服務的Asia Jet,以及全球領先的旅行保障公司UAS International Trip Support(UAS),從而加速了公司國際化拓展的步伐。

此外,海航集團旗下還有首航直升機、湖北通航等通航企業,並與湖北、海南、延慶等各地政府簽署了通航發展協議,還在中國、法國、澳大利亞等多個國家和地區建立了航空培訓網絡。從經濟規模、涉及領域等方面看,新成立的海航通航投資集團已經成為國內領先的通航產業集團。

“目前是布局通航產業和業務發展的最佳時期,海航在通航領域深耕了多年,但過去主要是在公務機和直升機運營等局部領域,現在成立海航通航,體現其擬把通航發展提升到戰略層面,整合海航通航資源進行全面性布局,著眼於長遠規模化發展的意圖。”北京航空航天大學通用航空產業研究中心主任高遠洋對第一財經記者指出,而對行業而言,有海航這樣的運輸航空公司加入通航主力大軍,可以為行業發展導入極為缺乏的產業資源。

政策紅利的二次風口

通用航空是指公共航空運輸以外的民用航空活動,包括從事工業、農業、林業、漁業和建築業的作業飛行,以及醫療衛生、搶險救災、氣象探測、海洋監測、科學實驗、教育訓練、文化體育、空中遊覽、公務飛行等跟普通大眾相關的飛行活動。

近幾年來, 中國的通用航空產業規模快速增長,但與美國等發達國家相比規模仍然較小,而且通航作業總量80%以上來自飛行培訓和共農林航空作業,交通、應急救援、消費等基本功能應用嚴重不足。不過,隨著國家支持通用航空產業發展的政策陸續出臺,布局通航產業的資本也越來越多。

“我們所接觸過的組建通航公司的投資方,以前很多都不是在民航圈兒幹過的,造房子的、賣藥的,甚至修路的,各行各業的都有。”一位行業內人士對第一財經記者透露,他們大多數是看中了通航市場的潛力和盈利空間,希望在這個產業發展初期捷足先登,當然代價也是明顯的,就是需要先期投入不少資金布局,同時各方面的發展還受到一定的制約,比如飛行要經過層層審批,機場、航油配套少,飛行員和保障人員也奇缺。

而作為已經在中國通航領域打拼多年的“老兵”,此次成立海航通航集團後的“野心”並不小。據記者了解,海航通航已經在通過組建產業基金、創投基金、與地方政府合作等方式,全面拓展通航全產業鏈,比如在博鰲、宜昌、八達嶺等地打造通航產業園,醞釀投建通航機場和起降點、收購國內外專業的通航運營公司等,希望依托海航集團多元化的產業布局,創新通航發展模式。

“在美國,通航企業盈利主要在石油鉆井平臺、醫療救援(跟保險公司合作)、消防救火、搜救(政府合同)等領域,而這些需求在國內才剛剛起步,”海航通航一位管理層告訴第一財經記者,這也與國內適合的直升機數量少、機場甚至起降點等配套不多有關,因此海航通航投資集團希望完善相關產業鏈,整合境內外資源,支持國內通航產業的建設。

值得註意的是,最近國務院發布的《關於促進通用航空業持續健康發展的指導意見》意見中也提出,要適度超前建設通用機場,通用機場和通航起降點將由目前的300多個發展到“2020年建成500個以上通用機場,通用航空器達到5000架次以上,培育一批具有市場競爭力的通用航空企業”;同時對擴大低空空域開放提出明確要求,解決通用航空器“上天難”的問題。

“國務院去年出臺的意見,可以算是迎來了中國通航發展的第二次風口,”高遠洋告訴記者,隨後發改委、工信部、民航局甚至國家體育總局和旅遊局也相繼出臺了一系列落實政策,此前一些阻礙通航發展的關鍵問題也開始有了突破口,期待在通航相關規章政策上還可以進一步完善,目前一些監管標準還不夠明細,還在大的航空運輸規章里面,需要系統性的梳理。

海航

特別當中關鍵一句:「企業其實變相就係抽走左內地實體經濟既血液」,在內地就獲得非常大認同。

事有湊巧,作為今輪「出海潮」領軍人,海航集團屬下香港建設國際星期三公布,大比例一供二,集資近93億,資金主要係向母公司海航償還欠款。

香港建設國際佔左四幅啟德地皮當中兩幅,合共投地金額近130億,之前係由海航提供融資。中銀賓卡話,其實今次供股都可以話係意料之內,事關海航由第一幅啟德地皮開始融資,外資行就一直拒絕參與。

所以剩底都係工銀亞洲、建銀國際呢幾間中資大行,加上88樓之後又再提醒銀行,海航單係要完成四幅地近200億地價,已經相當吃力!

中資近年活躍國際併購舞台,單以去年,有統計指內地涉及境外收購金額規模逾二千億美元。

自從嚴打險企野蠻人後,併購之王安邦近期轉趨低調,但海航高調取態,就令人相當觸目。

二百七十幾億港元,啟德令海航在港走紅。但海航老早於國際併購舞台冒起,綜合路透及金融時報統計,海航過去兩年海外收購涉及三百億美元,相當於二千多億港元,單單去年已用約二百億併購。

由航空、物流、科技相關投資、地皮,到最近,海航對染指金融行業相當之進展。稍為Google搜尋「海航收購」,滿板皆是,月月更新。

以近月為例,海航已涉觸德銀,並且增持至逾4%、老牌金融機構Old Mutual 兩成半股權、對沖基金平台SkyBridge ,總之不能盡錄。

海航最新傳出,連福布斯雜誌都有興趣,據報作價四億美金。連同有持股的內地財新,有熟識交易人士報稱,此舉實為中資企業擴展軟實力。

中環人戲言,連番銀彈攻勢的硬實力強攻,兩宗界定為軟實力收購,豈能足以沖銷?

跟安邦一樣,海航資金同樣神秘。

同樣叫人懊惱在於其高負債問題。

按內地媒體及不同報道,海航一五年負債相當於折舊及攤銷稅前盈利的十二倍。而旗外海南航空、渤海金控、及旗下多間上市公司,負債比率介乎六成九至七成半左右。

更諷刺的是,五年前早有報道提到海航高負債遭銀行封殺,惟五年後今日卻絲毫無損。

的確,一如外資機構所言,海航高槓桿、土豪收購模式並不可靠,亦據聞,就連本港銀行對審出貸款亦有所避忌。

但君不見,單單兩年前,海航旗下A股已融資逾八百億。有抵押品、有上市平台,收購,再高價收購,市況順風順水的一日,遊戲一日未完。

亦正如老行尊所言,那管現金,或高借貸收購,只要越買越多,涉觸企業越具影響力,過程中就變相賦予自身影響力提升,即使槓桿遊戲煲爆,任何單位亦會明白,大致不能倒閉呢回事。

海航洽購福布斯控股權?福布斯控股方回應“謠言止於智者”

此前路透社在3月28日援引消息人士說法稱,海航集團正在洽談收購福布斯的控股權。談判已經進行了幾個星期,交易規模至少達4億美元。對此福布斯控股方本匯鯨媒體投資有限公司相關負責人向第一財經表示消息不實,稱“謠言止於智者”,而海航方面也向第一財經表示“沒有收到相關消息”。

3年前,福布斯家族把其對福布斯傳媒的控股股權賣給香港財團本匯鯨媒體投資有限公司。本匯鯨是一家位於香港的投資機構,由國際投資者們組成,該投資集團的牽頭者是香港人任德章創建的本匯資產管理(亞洲)有限公司。本匯主要從事上市股權和私募股權投資,擅長電信、金融和科技等領域的投資。另一位主要投資人是華碩電腦公司的聯席創始人謝偉琦。

近些年,通過並購海航也在從傳統航空、物流領域進軍到金融、媒體和文化。今年3月份,新浪援引媒體稱,海南航空集團以880萬元買下《財經》雜誌的主管方“聯辦”80%的股權,聯辦財訊也管理著一些旅遊網站。而據騰訊財經表示,實際出價遠不止880萬元。

海航再出手!69億收購新加坡物流公司

海航集團旗下香港上市公司海航實業(00521.HK)9日發布公告,擬以每股2.33新加坡元的價格要約收購新加坡上市物流公司CWT的全部股份。交易總作價約13.99億新加坡元(約合人民幣68.72億元),較CWT最後一個交易日收盤價溢價13.11%。該交易將以現金方式支付。

CWT集團於1993年4月12日在新加坡交易所掛牌上市,主要業務包括物流服務、商品營銷、金融服務及工程服務。公告稱,海航實業已與CWT集團持股65.13%的股東達成了股份出售協議,因此觸發了要約收購條件。如若要約收購導致CWT集團的流通股比低於10%,則將有可能進一步觸發強制性收購。

3月21日,海航實業發布業績公告,公司2016年錄得總收益1.83億港元(約合人民幣1.62億元),同比上漲12.7%;股東應占虧損2190.2萬港元(約合人民幣1944.77萬元),較2015年的虧損2.14億港元大幅收窄。

集團層面,海航近期在並購交易領域非常活躍,通過並購海航也在從傳統航空、物流領域進軍到金融、媒體和文化。去年12月,海航集團支付了約5.95億港元(7,700萬美元),買入虧損珠寶商KTL International Holdings Group的61.4%股權;該公司還以逾165億美元,入股了希爾頓全球控股及CIT Group Inc.的飛機租賃業務。而在持有德銀3.04%投票權、成為德意誌銀行第四大股東之後,該集團子公司又贏得了德國第五大貨運機場法蘭克福-哈恩機場的控股權競購。

另據路透社在3月28日援引消息人士說法稱,海航集團正在洽談收購福布斯的控股權。談判已經進行了幾個星期,交易規模至少達4億美元。對此福布斯控股方本匯鯨媒體投資有限公司相關負責人向第一財經表示消息不實,稱“謠言止於智者”,而海航方面也向第一財經表示“沒有收到相關消息”。

今年3月份,據彭博社最新報道,海南航空集團(以下簡稱海航集團)旗下的海航資本集團有限公司(以下簡稱海航資本)斥資880萬元購買了運營《財經》雜誌網站的公司80%的股份,這家公司指的是北京聯辦財訊文化傳媒有限公司(下稱聯辦財訊)。不過隨後,經財經官方公開表示,報道中的880萬並非並購價格,而是公司註冊資本金的股本。該公司也不涉及《財經》雜誌,只是負責運營財經網;此外,《財經》雜誌的主體是港股上市公司財訊傳媒(股份代號:00205)。目前,後者並未在港交所做出相關此收購的任何披露。

安邦系海航系复星系等民营金融28巨头名单及持股图全揭秘

https://finance.sina.cn/stock/ywgg/2017-07-09/detail-ifyhwefp0316543.d.html?wm=3049_0015

注释:民营金融28巨头名单及持股图全揭秘,分别为明天系、海航系、安邦系、复星系、联想系、锦龙系、沙钢系、希望系、忠旺系、新湖系、美的系、富德系、万向系、泛海系、京华系、涌金系、杉杉系、亨通系、泰豪系、三胞系、中植系、宝能系、华信系、新理益系、君正系、香江系、凯德伦泰系、世纪金源系。

自2014年7月腾讯旗下微众银行获批筹建起,截至2017年6月末,已有17家民营银行获批筹建,其中绝大部分已经开业。

这并不是民营银行的开端,更不是民营金融的破冰。发端于实业的民营资本,在完成产业积累之后,便有向金融业上溯的必然冲动,且先行者也不在少数。但是在国有资本绝对主导的中国金融领域,民营资本在其中的角色、地位,从来都是模糊的、非量化的,甚至是颇为隐秘的。

民营资本究竟占据了中国金融业多少份额?究竟有多少金融机构由民营资本实际控制?谁是控制金融机构最多的民资代表?又是谁掌控的金融资产最多?

为了对中国金融版图上民营机构的站位进行相对全面的量化分析,以及绘制出一份完整的“民营金融时局图”,新财富在浩如烟海的数据中进行了一番广泛的收集,我们追踪了全国近800家金融机构的股东情况,查阅了1000+份金融机构年报,汇总了相关金融机构的前十大股东名录,其数量超过4000家。除了五大国有商业银行之外,我们的统计范围涵盖了股份制银行、城商行、农商行(部分)、保险、信托、证券、基金、期货、财务公司、金融租赁等典型持牌金融机构。

揭开系列数据之后,民营金融的疆域版图逐渐清晰……

作者:苏龙飞

来源:新财富plus(ID:xcfplus)

中国的金融业在不断发展,中国的民营资本于金融业的布局也在不断延展。14年前,新财富第一次进行民营金融版图的分析时发现,入股2家金融机构以上的民企仅有8家,单家民企入股金融机构的最高数量也仅仅7家。

14年后的今天,当我们再次做类似的统计时,已然发现,入股2家金融机构以上的民企,已经超越百家;持股5家金融机构以上者也已多达29家,而单家企业入股金融机构的最高数量更是高达44家。

在此,我们对持有5家以上金融机构股权的28家民营资本集团,进行了一次全景式扫描,尽可能详尽地列出了各家的系谱,并总结了各家的基本布局特点。这在很大程度上也印衬了中国民营金融业的整体变迁历程。

下表是新财富所统计的28大民营资本系族持股金融机构情况的数据概览。本文按照入股金融机构数量排序,相关股权比例基本为截至2016年年末数据。

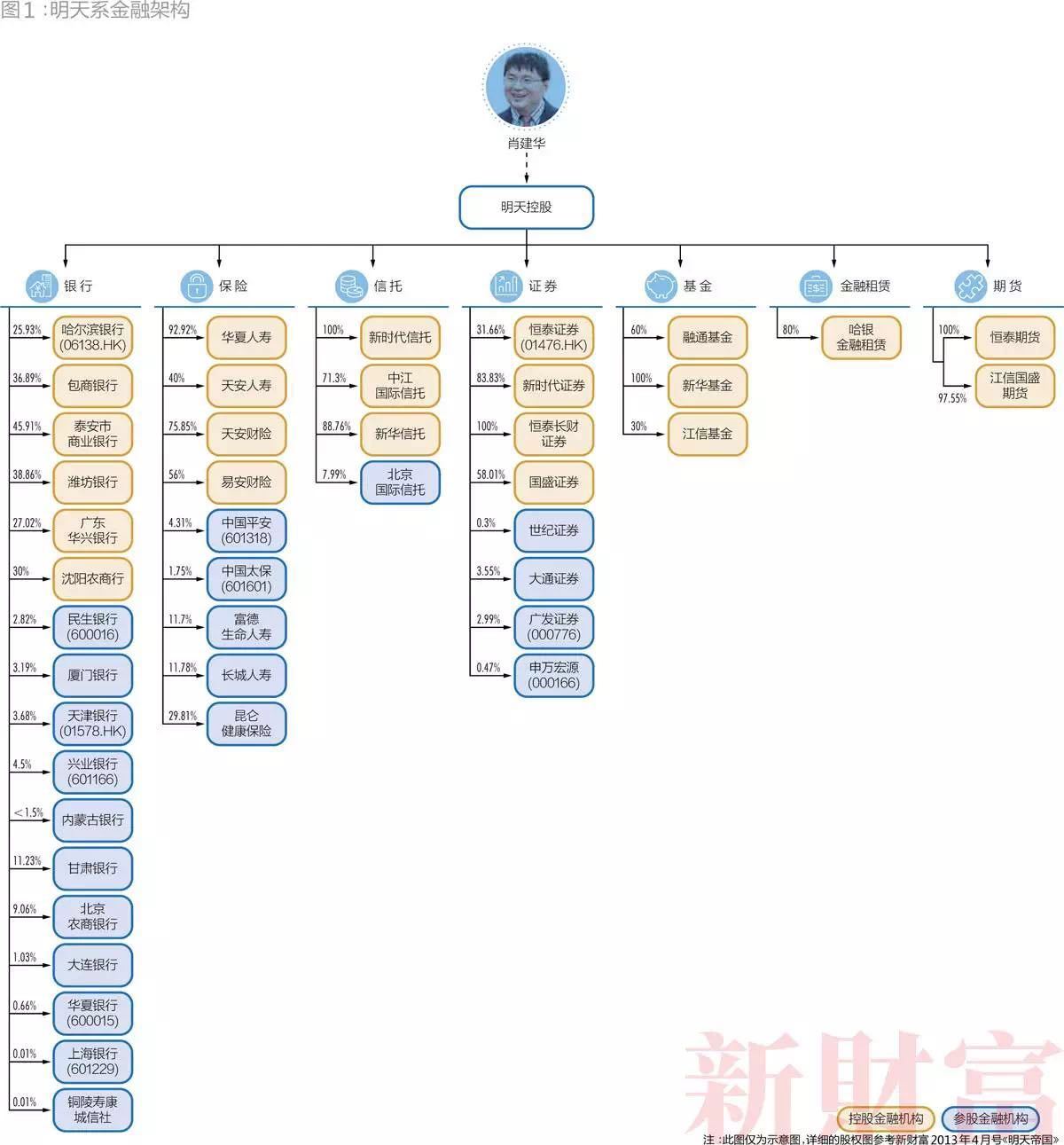

NO.1 明天系

持股机构:控股23家,参股21家,合计44家

布局特点:全能型混业金融

关于明天系的资产版图,新财富曾做过详细拆解。当时的调查结果显示,明天系掌控9家上市公司,控股、参股30家金融机构,但由于资料所限,我们不能肯定,“这就是明天系的全貌,没有任何遗漏”。

如今,我们经过对800余家金融机构股东的全面统计,对明天系持股金融机构的情况有了新的发现,其通过所控制的上市公司及大量的中间影子持股公司,所持股的金融机构从此前的30家增加至44家。其中,银行17家、保险9家、证券8家、信托4家、基金3家、期货2家、金融租赁1家。截至2016年末,明天系所控股的金融机构资产规模合计已超过3万亿元。

明天系可以说是典型的全能型混业金融机构,其几乎在每个金融分支都拥有旗舰型企业。其控股的旗舰银行当属哈尔滨银行(06138.HK)及包商银行,这两家银行的总资产已分别突破5300亿元及4300亿元,规模在全国城商行中居于较前位置;其控股的旗舰保险公司为华夏人寿及天安财险,二者各自的总资产超过3900亿元及3000亿元,在全国险资公司中属中上水平;其控股的旗舰信托新时代信托,总资产(含信托资产)近3600亿元,在全国68家信托公司中相对靠前;其控股的旗舰证券为恒泰证券(01476.HK)及新时代证券,不过这两家在全国的券商中排序较后。

金融渗透五阶段

明天系能够入股如此多的金融机构,与其实控人肖建华甚早布局金融业不无关系。早在2000年左右,德隆系操控金融机构的巅峰时期,明天系也开始着手入股金融机构,只是那时候还不显山露水。从时间上来看,明天系向金融机构的渗透,大致可分成五个阶段。

明天系能够入股如此多的金融机构,与其实控人肖建华甚早布局金融业不无关系。

第一阶段:1998-2001年,加入第一波城商行改制潮。1995年,国务院决定撤并全国数千家城市信用社,吸收地方财政、企业入股,组建城商行。上世纪末、本世纪初,各地城市信用社掀起第一波改制设立城商行的热潮。明天系是最早参与这一大潮的民企之一,其控股包商银行、泰安银行,正是在这一时期完成的。这两家城商行,一家地处明天系控制人肖建华的妻子周虹文的老家内蒙古包头,另一家地处肖建华本人的老家山东泰安。

第二阶段:2001-2004年,主攻证券、信托机构。明天系控股恒泰证券、新时代证券、长财证券、太平洋证券(601099)、新时代信托、新华信托,皆在此阶段完成。当时的背景是,证监会根据金融业分业经营的原则,对证券业进行清理整顿,包括证券公司、经营证券业务的信托投资公司、财政系统经营股票业务的财政证券公司与国债服务部等证券经营机构,必须与银行、财政和信托业彻底脱钩。另外,2001-2005年的A股大熊市,也令大量的证券公司处于破产或破产边缘状态,急需社会资本参与补充资本金。

在这样的背景下,明天系参与到一些地方性证券、信托机构的改制之中。比如,恒泰证券由内蒙古证券改制而来;新时代信托及新时代证券,皆由包头市信托公司的信托板块及证券板块分拆重组而来;同时,明天系又收购了长财证券(原属长春财政系统);太平洋证券则是在托管原云南证券的基础上,由明天系主控发起设立。

第三阶段:2005-2006年,入主城商行第二波。在此时段内,明天系又陆续进入多家城商行,并控股了哈尔滨银行、潍坊银行。当时的政策背景是,中国加入《巴塞尔协议》,银监会要求国内所有银行在2006年底必须满足资本充足率不低于8%的要求。基于此,国内城商行开始了新一波增资扩股潮。明天系即借此机遇,扩大了在城商行的版图。

第四阶段:2006-2009年,圈地保险公司。2006年6月,《关于保险业改革发展的若干意见》发布后,全国掀起一波保险公司的设立潮。此前从未涉足保险业的明天系,开始向这一领域渗透,华夏人寿、天安财险、天安人寿等明天系核心保险公司,即在此时段完成控制。

据称,2006年12月,明天系主控发起设立华夏人寿时,其股东资格被保监会否决,后明天系又更换新的影子公司,并且分拆由多家公司持股,最终得以通过审批。其实,相较于其他金融细分领域,国家对于民营险企的设立,相对更加开放。2016年,明天系通过至少4家影子持股公司,主控发起设立了易安财险。

第五阶段:2010年后,参与农商行改制。2004年起,农信社吸收社会资本改制为农商行在全国范围内拉开序幕,并于2009年开始逐步走向批量改制的快车道。自2010年起,明天系又加入了农商行的改制设立大潮,先后入股了沈阳农商行及北京农商行。

梳理明天系入股金融机构的历程不难发现,每次重大金融改革所带来的政策机遇,明天系几乎都抓住了,其持有的金融牌照由此不断增加。

失去的金融牌照

基于金融牌照的稀缺性,通常而言,明天系一旦进入了某家金融机构,则不会轻易退出,因而其持股的金融机构数量一直呈增长态势。不过,明天系对金融机构也不是绝对地只进不出,其曾被迫退出或放弃入股的金融机构不只一家。

浙江金融租赁。2001 年11 月,明天系通过旗下三家上市公司入股浙江金融租赁股份有限公司。其中,明天科技(600091)出资7560 万元,占股10.46%;华资实业(600191)出资840 万元,占股1.16%;爱使股份(600652,现名游久游戏)出资4460万元,占股8.64%。这样,明天系合计持股比例达20.26%,成为浙江金融租赁第一大股东。

据称,后经银监会查明,明天系入主浙江金融租赁之后,与之进行了高达20亿元的巨额关联交易:明天系先出售资产给浙江金融租赁,后者则拿这些资产向银行抵押融资付款给明天系,然后明天系又“回租”这些资产并支付租金。而致命的是,明天系出售并租赁的很多资产并不存在,导致浙江金融租赁在银行的贷款出现大规模坏账。2005年底,浙江金融租赁被中国华融资产收购,明天系退出。

齐鲁证券。2001 年11 月,鲁银投资(600784)原大股东莱芜钢铁集团与明天系控制的两家企业达成协议,拟向两家公司分别转让鲁银投资5.92%和4.66%的股权,交易金额共计7167 万元。转让后,明天系将合计持有鲁银投资10.58%的股权,成为其第一大股东。

明天系控制下的鲁银投资随后于2002 年4 月公告,计划以部分资产置换齐鲁证券32.53%的股份,使得明天系通过鲁银投资实现对齐鲁证券的控股。但2002 年8 月,莱钢集团突然终止鲁银投资的股权转让协议,据称是山东省政府否决所致。

北京证券。2002 年底,北京市国有资产经营有限公司同明天系公司签署协议,前者拟将北京证券33.87%的股权悉数出让给后者。但明天系入主北京证券最后并未成功,据称该交易在向证券监管部门报批时遇阻,原因是明天系公司的资信难辨,而且明天系有利用“高校概念”在A股二级市场炒作之嫌。

温州银行。2003年7月,温州市商业银行进行改制,引入民营资本,明天系通过浙江金融租赁及浙江恒际实业出资,各占股7.8%。在温州银行四家并列第一的大股东中,明天系占据两席,成为实质上的第一大股东。但浙江金融租赁事发后,明天系也从温州银行退出。

太平洋证券。太平洋证券的前身系云南证券,2004年,明天系在托管云南证券的基础上主控发起设立太平洋证券。2007年12月,太平洋证券以蹊跷的方式在上交所实现挂牌。其挂牌方式既不是IPO也不是重组借壳(这两种方式分别要由证监会发审委和并购重组委审核),而是通过上交所请示、证监会办公厅批复的方式,获得一个全新的股票代码并挂牌。太平洋证券非同寻常的上市方式,立刻遭来巨大的舆论质疑,明天系在其中也承受不小压力。太平洋证券挂牌之时,明天系通过4家影子公司(皆在前十大股东之列)共计持有太平洋证券32.44%股权。后明天系公司逐渐减持退出,目前太平洋证券前十大股东已无明天系公司。

除了以上几家,明天系还退出了一些小比例参股的金融机构。比如,明天系曾有2家影子公司位居乌海银行前十大股东之列,共计持股6.44%,但乌海银行2015年年报显示,这两家影子公司已退出十大股东之列。此前,明天系还曾持有民族证券12.19%股权(第三大股东),后者2014年8月被方正证券(601901)换股合并之后,明天系公司在民族证券的持股,转换成了持有方正证券0.98%股权,不在前十大股东之列。至于其目前是否彻底减持套现退出方正证券,则不得而知。

此外,明天系还曾持有锦州银行、国泰君安证券等金融机构的少量股份,持股比例皆在1%以下,目前是否已彻底退出不得而知。如果这些股份皆未退出,则明天系持股的金融机构总数还将高于44家。■

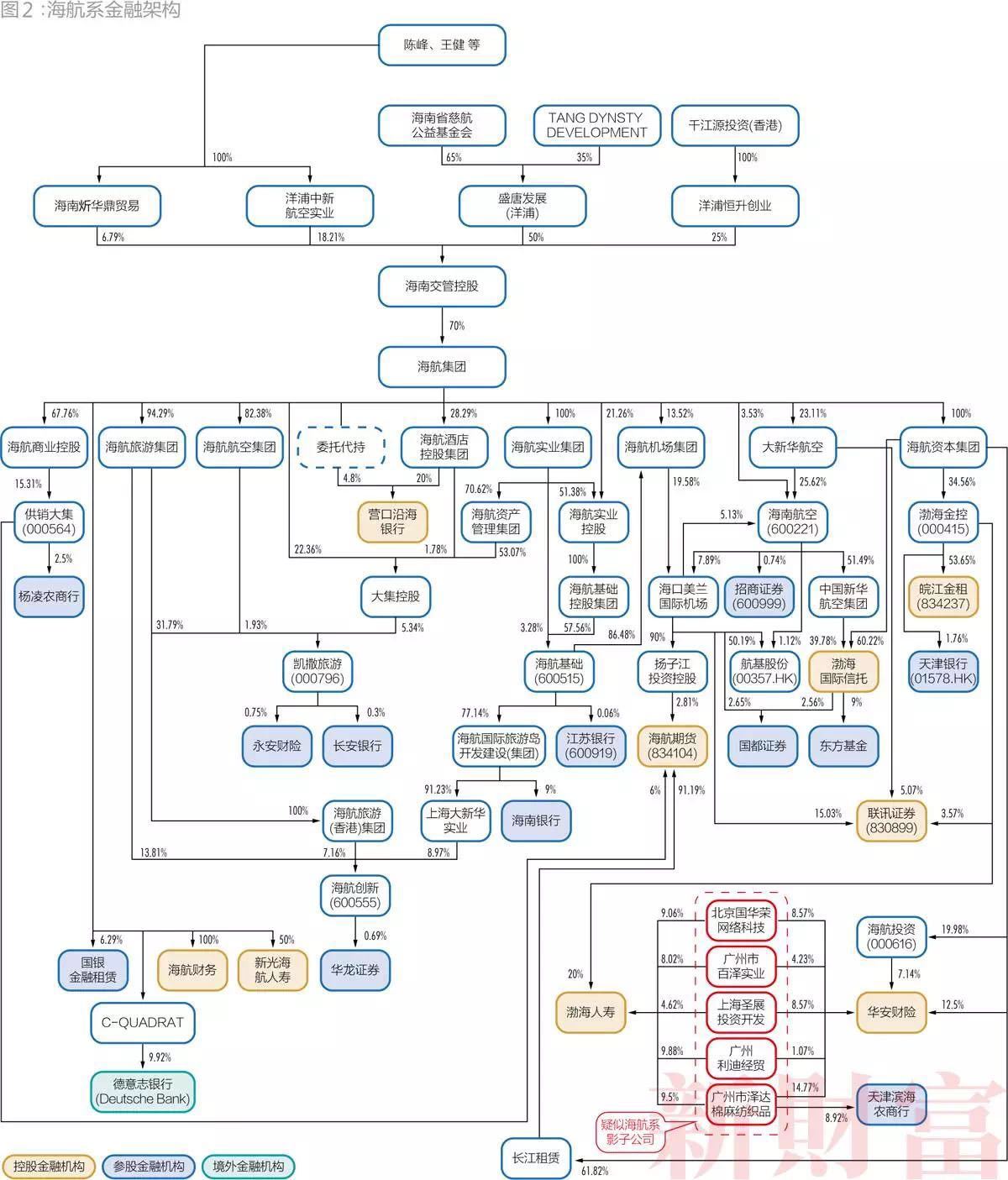

NO.2 海航系

持股机构:控股9家,参股12家,合计21家

布局特点:谋求全能金融,银行业为短板

海航系是持股金融机构数量仅次于明天系的民营资本集团,这个庞大的资本集团的顶层持股者,早前是海航工会委员会,如今已变更为海南省慈航公益基金会。不过,一如之前隐秘的海航工会委员会的权益详情从未对外披露过一样,海南省慈航公益基金会的权益详情一样不为外界所知,但海航集团董事局主席陈峰、董事长王健无疑是两位最为重要的人物。

以海航系所持股的21家金融机构(如果加上境外的德意志银行则是22家)来看,几乎是对金融领域作了全方位的涉猎,仅其目前控股的金融机构,就包括渤海国际信托、渤海人寿、华安财险、新光海航人寿、营口沿海银行、联讯证券、海航期货、皖江金融租赁、海航财务等9家(图2)。相较于明天系,海航系还缺乏旗舰银行。海航系目前正以海航资本集团为核心,不断整合系内的金融资产。

涉足金融始于航空产业链的延伸

海航系最初在金融业的拓展,选择的是与航空业紧密相关的分支。

2000年6月,海航麾下的长江租赁有限公司在海口设立,主要从事与航空相关的飞机租赁业务。2004年经商务部批准,长江租赁成为全国首批从事融资租赁试点的9家企业之一。目前长江租赁已经成为全国资产规模最大的内资租赁企业。

除了飞机租赁业务之外,保险代理销售也是海航早期拓展的产业链延伸业务之一。航空公司在售票的同时,兼顾向乘客推荐交通意外险之类的产品,是水到渠成的事情。海航先后投资了海南通汇保险代理公司以及扬子江保险经纪公司,其中前者是首批经中国保监会批准开业的5家专业保险代理公司之一。当然,这类保险经纪公司只能说是保险产品的中介机构,并不是严格意义上的金融机构。

2003年12月,海航集团财务公司获批设立,主营海航集团内部法人范围内的吸储与贷款。这是海航系内第一家标准意义的金融机构,也是继东方集团财务公司、万向财务公司、海尔财务公司之后,全国第四家民营财务公司。海航财务公司设立时注册资本3亿元,经历四次增资扩股后注册资本达到80亿元,这个金额已经高于绝大多数城商行的股本规模了。

全资收购渤海国际信托

2006年,海航系介入河北省国际信托的股权重组,通过麾下多家子公司一举将其全资收购,后将其更名为渤海国际信托。

渤海国际信托被纳入麾下之后,成为了海航系一个重要的内部集资平台。渤海国际信托面向海航系内部员工,曾先后发行过数款信托产品,金额为3亿-7亿元不等,而该等信托的融资方皆为海航集团股东或系内企业。

该等信托产品并非由海航集团内部员工出资直接认购,而是将员工的零散资金交由海航工会委员会,由工会委员会作为整体委托人与渤海国际信托交易。这些信托产品的年度收益率皆在10%以上,海航表示发行此类信托的目的是“鼓励员工支持集团发展,分享企业成长,提高员工闲置资金的收益率”。

不过,整体而言,渤海国际信托主要还是向第三方提供金融服务。渤海国际信托已经成为海航系最为优质的一块金融资产,其2016年资产规模(含信托资产)突破3500亿元,已是一家中型信托公司。

证券、期货业连下两城

2008年6月,海航系通过旗下的长江租赁入主了总部设在深圳的东银期货,并将其更名为海航东银期货,目前持有该公司100%股权。其实早在2007年8月,证监会就已经发文批准了东营期货的增资及股东变更事项,到海航系正式入主,历时近一年。

海航系最初在金融业拓展,选择的入口是与航空业紧密相关的飞机租赁、保险代理销售等分支。

2009年6月,海航集团通过子公司海口美兰国际机场有限公司,受让了北京华远集团所持联讯证券22.33%的股权,涉资9000万元,海航集团由此成为联讯证券实质性的第一大股东。此后,海航系又通过旗下的大新华航空继续增持联讯证券,最高时持股比例曾达到37.28%。目前,海航系在联讯证券的持股比例降低至23.67%,仍为控股股东。

联讯证券前身为成立于1988年的惠州证券公司,经过1997年、2003年两次增资扩股后,中国证券市场研究设计中心(即“联办”)联合北京华远集团等9家股东控制了该公司,并将其更名为“联讯证券经纪有限责任公司”。

此次收购是海航继筹谋入主开源证券、西部证券、银泰证券之后第四次进军证券行业,此前三次均以失败告终。只是,联讯证券在国内券商中处于相对边缘的地位,2016年总资产仅为302亿元。

除了控股联讯证券之外,海航系小比例参股的券商还包括国都证券、华龙证券、招商证券。

保险业更换阵地

2009年之后,海航系开始在保险业攻城拔寨。当年3月2日,海航集团与台湾新光人寿合资的新光海航人寿宣告成立,注册资本5亿元,双方各占50%股权,海航并不占据绝对主导地位。

拿下寿险牌照之后,海航系进而开始谋求财险牌照。2010年10月,民安财险100%股权挂牌转让,海口美兰国际机场牵头的六家企业,以15.41亿元的价格受让全部股权。其中,海航系内部两家企业——海口美兰国际机场、渤海国际信托拿下40%股权,海航系成为实际控制人。海航系的一致行动人,上海恒嘉美联与陕西东岭工贸集团,分别持有20%及15%。

2011年6月,海航系又参与到华安财险的增资扩股之中,其麾下两家公司海航资本控股及海航酒店控股分别出资1.75亿元及1亿元,合计持股19.64%,仅次于第一大股东特华投资的20%。

然而,海航系所控股的新光海航人寿及民安财险,业绩可谓乏善可陈。民安财险数年来一直游离在盈亏边缘,2011年亏损2.3亿元,2012-2013年仅实现净利润346万元及285万元,2014年又亏损1.05亿元。而新光海航人寿因股东分歧更是连年亏损,2010-2015年分别亏损0.49亿元、0.72亿元、0.9亿元、0.86亿元、1.08亿元和0.82亿元。此外,新光海航人寿从设立至今从未进行过增资,导致其偿付能力不足,并被保监会两度下发监管函,且于2015年11月起被停止展开新业务。

面对尴尬业绩,海航最终选择了放弃这两张保险牌照。2015年11月,民安保险被整体转让给了卢志强的泛海系领衔的接盘方,海航彻底退出。2016年11月,海航集团及新光人寿分别转让所持新光海航人寿50%、25%股权,海航彻底退出,接盘者为深圳地产商赖海民旗下的鸿荣源。不过,新光海航人寿2016年年报显示,“截至本财务报表批准日,上述股权转让仍待中国保监会批准后方可生效”。

即便两家险资持续亏损,但海航在两家公司的股权交易上并未赔本。

2010年海航牵头收购民安财险100%股权时,总对价为15.4亿元,而在2015年民安财险100%股权出售时,总对价为35亿元。海航的卖出价格较买入价格增长了1倍有余,虽然期间海航对民安保险进行过增资,但其回报依然有近1倍。亏损的企业还能溢价1倍出售,这体现的当是金融牌照稀缺性带来的溢价。新光海航人寿的确切出售价格并未对外披露,有消息称该公司董事会决议的价格是3元/股,是原始出资成本的3倍。

与退出民安财险及新光海航人寿相伴随的,是海航系对华安财险及渤海人寿的控股。自2011年以增资方式入股华安财险之后,海航系又陆续通过数家公司以受让或增资方式扩大持股比例。截至2016年末,海航系控制的华安财险股权比例或已达56.85%。

2014年12月,海航系通过隐性控制的方式,主导发起设立了渤海人寿。虽然设立时渤海人寿的股东名单中未见海航系公司,但其董、监、高班底却大部分出自海航系。渤海人寿设立之后,至2016年末的短短两年内,注册资本已从8亿元依次迅猛递增至58亿元、130亿元。正是在这两次增资过程中,海航系公司浮出水面,其中渤海金控(000415)以20%的持股比例居首,海航系目前在渤海人寿的合计持股比例至少已达61.08%。

值得注意的是,除了明面上的海航系公司,渤海人寿与华安财险还有5家共同股东——广州市泽达棉麻纺织品有限公司、广州利迪经贸有限公司、广州市百泽实业有限公司、北京国华荣网络科技有限公司、上海圣展投资开发有限公司。这5家企业表面看似乎与海航系无关,但该等公司在过往的股权变更中,或者现股东往上追溯3-4层股东之后,皆存在海航系公司的身影。因而,这5家公司不排除是海航系影子公司的可能。

正式进军银行业

2010年12月21日,营口沿海银行正式挂牌成立。该行是在辽宁省营口市原有4家城市信用社基础上,由海航酒店控股集团、营口港务集团等9家国有及民营企业作为股东共同发起组建的,注册资本金15亿元。这也标志着海航系正式向银行业进军。

海航系目前通过海航酒店控股明面上持有营口沿海银行20%股权,为该行第一大股东,但其潜在控制的股权应不止于此。

济南市中级法院的一份执行裁定书【(2015)济执异字第227号】显示,中商财富信用担保有限公司(现名为“中商财富融资担保有限公司”,简称“中商财富”)所持有的营口沿海银行4.8%股权,系代海航集团持有。

2010年6月28日,海航集团与中商财富签订《委托投资入股代理协议》,约定海航集团委托中商财富作为海航集团对营口沿海银行的出资入股代理人,委托资金总额为9360万元,其中7200万元用于出资入股(占营口沿海银行全部股权的4.8%),2160万元用于弥补亏损和置换不良资产等相关银行设立费用,中商财富接受海航集团委托,代为行使相关代持股股东的代理权利,海航集团作为实际出资者,对营口沿海银行享有实际的股东权利。

此外,该行前十大股东中还有两家与海航系有着密切关系,分别是陕西东岭工贸集团(持股18%)与上海恒嘉美联发展有限公司(持股7.2%),这两家公司与海航集团还曾同时出现在了民安财险的十大股东之列,并跟随海航同时出售民安财险股权。陕西东岭工贸集团系陕西省最大的民营企业,由李黑记创办;上海恒嘉美联则由汇通集团(000415,后被海航系借壳并更名为渤海金控)原实际控制人柳志伟控股,两家公司在股权上基本与海航系无关,但从其数次与海航系同入同出金融机构来看,疑似是海航系的一致行动人。

因此,以海航系在营口沿海银行的持股24.8%,外加疑似一致行动人的持股25.2%来看,其控制的股权或达50%。

截至2016年末,营口沿海银行总资产为641亿元,远不及明天系麾下哈尔滨银行5390亿元及包商银行4316亿元的规模,在全国城商行中基本处于垫底位次。即便在辽宁营口本地,除了营口沿海银行,还有一家设立时间更早的城商行——营口银行,该行2016年末总资产为1268亿元。

所以,整体而言,海航系的银行板块相对偏弱。据公开报道,海航曾有意参股或控股重庆、上海、安徽等地的农商行,但最终都是不了了之。但一时的受挫并未阻止海航系在银行领域的步伐。

2015年,海南银行筹建,海航系旗下海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司参股,占股9%。同年11月,疑似海航系影子公司的广州市泽达棉麻纺织品有限公司,通过受让及增资扩股方式,获得天津滨海农商行8.92%股权。2016年3月,渤海金控通过全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司,认购天津银行(01578.HK)发行的H股股票,占比1.76%。

当然,海航系在银行业最大手笔的投资,当属2017年耗资约34亿欧元(约合258亿元)购入德意志银行9.92%股份,成为其第一大股东。

金融租赁开花结果

2011年最后一天,皖江金融租赁正式获得中国银监会的开业批复,并完成了工商注册手续。这是海航系麾下最新一家金融机构,也是全国第18家银监会授牌的金融租赁公司。

皖江金融租赁设立时注册资本为30亿元,注册地为安徽省芜湖市,海航系麾下渤海租赁、芜湖市建设投资有限公司和美的集团(000333),分别持有55%、33%和12%股权。

海航集团早已拥有长江租赁、渤海租赁、扬子江租赁、大新华租赁、香港国际租赁等系列租赁公司,但持有金融牌照的仅有皖江金融租赁一家。

海航系能够拿下全国极为稀缺的金融租赁牌照实属不易。2000年前后,金融租赁领域曾是民营资本在金融业的主打阵地,当时全国12家金融租赁公司中有5家被民营资本控制。但由于民营资本对金融租赁公司的大肆掏空,曾经由德隆系控制的新世纪金融租赁及新疆金融租赁、明天系控制的浙江金融租赁、托普集团控制的四川金融租赁,皆发生了严重的危机,银监会一番整顿之后,民营资本基本被“请”出了该领域。■

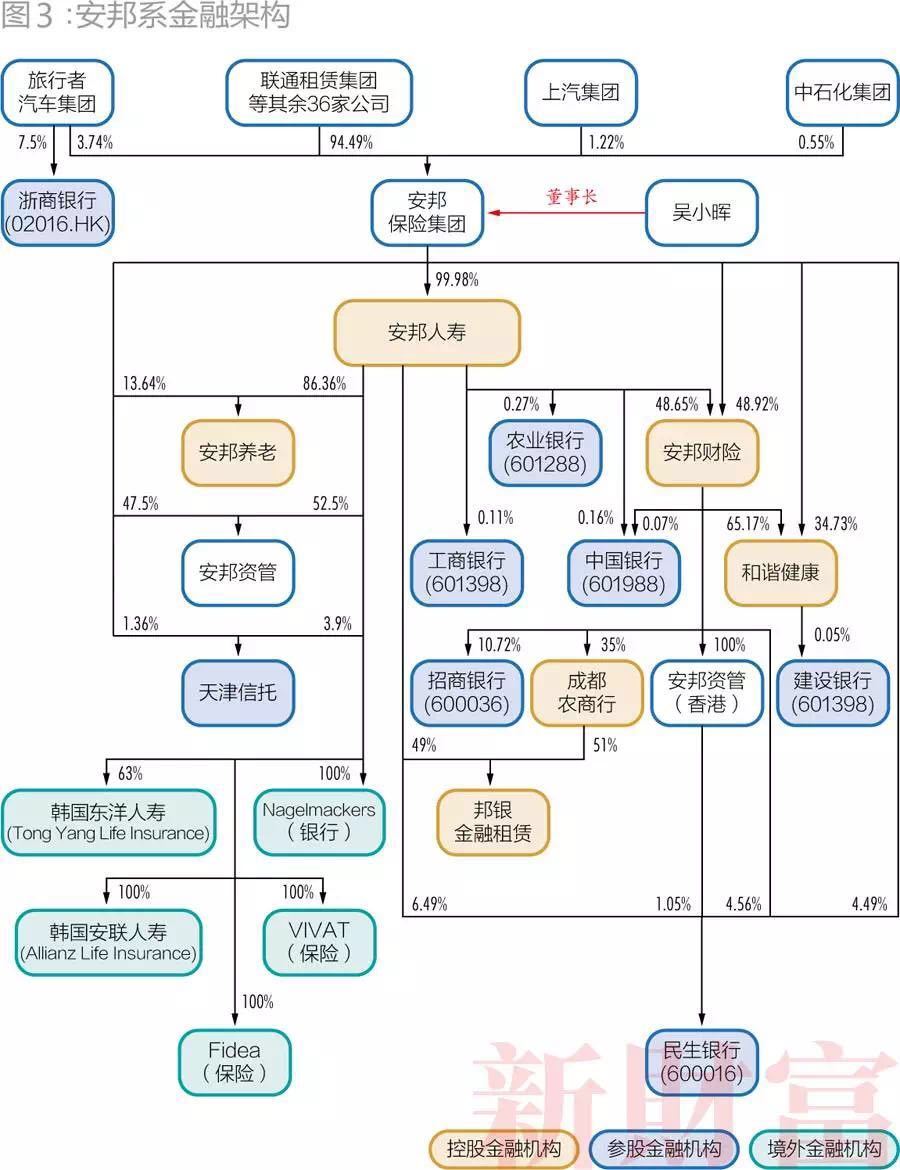

NO.3 安邦系

持股机构:控股6家,参股8家,合计14家

布局特点:保险起家,垂青银行

安邦保险集团成立之初,“主要股东为上海汽车工业(集团)总公司、中国石油化工集团公司等世界500强企业”,董事长由时任上汽集团董事长的胡茂元兼任。此后其股权结构几经变更,逐渐由“国有控股”转变为民资控股。2014年前后,吴小晖开始出任集团董事长。

安邦系控股的金融机构包括安邦人寿、安邦财险、安邦养老、和谐健康、成都农商行、邦银金融租赁(安邦人寿还控股了境外5家金融机构)。截至2016年末,这些金融机构的总资产合计达到了3.2万亿元(其中,安邦人寿总资产1.45万亿元,安邦财险总资产7954亿元)。不过,安邦人寿控股了安邦养老,安邦财险控股了和谐健康,成都农商行控股了邦银金融租赁,如果剔除被合并报表而重复计算的安邦养老、和谐健康及邦银金融租赁的资产规模,则安邦系控股金融机构的实际总资产应为2.9万亿元,低于明天系金融机构的3万亿规模。

安邦系所入股的金融机构,除了其主业的保险类子公司之外,大多都是比例不等的银行股权,似乎显示出安邦集团对银行格外偏好(图3)。

钟情银行

2011年5月,成都农商行征集战略投资者,安邦以56亿元的代价获得该行35%的股权,成为控股股东。实现控股之后,安邦集团将和谐健康的总部迁往成都,同时任命和谐健康董事长李军担任成都农商行行长。截至2016年末,成都农商行的资产规模已经超过6700亿元,在全国农商行中位居前列。

自2012年第二季度开始,安邦集团持续在二级市场增持招商银行,并于2013年12月10日达到5%的举牌线。及至2014年末,安邦集团在招商银行的持股比例进一步提升至10.72%,成为第二大股东,并维持至今。目前安邦持有招商银行总计27.05亿股,其集中的持股区间大致在9-10元/股,按此计算安邦的总投资金额约为250亿元。

从2014年年底至2015年年初,安邦集团及旗下的安邦人寿、安邦财险、和谐健康、安邦资产管理(香港),在A股及港股二级市场又联袂增持民生银行。到2015年末,整个安邦系合计持有民生银行17.78%的股份,已然是第一大股东,而在安邦系晋级第一大股东之前,原第一大股东新希望系持股不过6.5%左右。按照新财富此前计算,整个安邦系持股民生银行的累计投入超过600亿元(详见新财富2016年9月号《民生银行派系战》)。至2016年末,安邦系在民生银行的持股比例略为降低,至16.59%。

除了以上三家拥有相当分量的银行之外,安邦还通过二级市场配置了工、农、中、建四大国有银行的少量股权。

跨境并购

2013年底,安邦集团曾有意收购香港永亨银行(00302.HK,已退市)45%的股权,但交易未能最终达成。

2014年10月6日,安邦集团宣布以19.5亿美元(约合120亿元)代价收购美国纽约华尔道夫酒店大楼,从此开启了其持续两年多的境外“买买买”行动序幕。除了酒店物业之外,安邦最钟情的收购标的依然是保险与银行。

安邦的境外“买买买”中,除了酒店物业,最钟情的收购标的是保险公司与银行。

2015年5月19日,安邦以3.69亿欧元(约合24.8亿元)代价,收购比利时FIDEA保险公司100%股权;7月22日,以2.06亿欧元(约合13.82亿元)代价,收购比利时Nagelmackers银行100%股权;7月26日,仅以1欧元(等值人民币8.5元)代价,收购荷兰VIVAT保险公司100%股权;9月16日,以1.17万亿韩元(约合62.9亿元)代价,收购韩国东洋人寿63%股权。

2016年9月6日,安邦支付19.57亿美元(约合130.62亿元)代价,收购美国Strategic Hotel的100%股权;12月31日,以160万欧元(约合1172万元)代价,收购韩国安联人寿100%股权。

不过,以上几家在欧洲及韩国收购的金融机构,从交易价格及资产状况来看,尚属质量欠佳的中小型机构。比如,韩国东洋人寿在被安邦收购之时处于亏损状态,从德国安联保险集团买来的韩国安联人寿甚至常年亏损、账面净资产为负值,VIVAT保险的原母公司荷兰私有银行SNS Reaal也曾濒临破产。但安邦在购买这些金融机构时,重新评估的公允价值皆较账面价值录得不同程度的提升。

这些收购而来的境外金融机构,皆计入了安邦人寿的合并报表,带动安邦人寿总资产规模连年增长,从2014年的1195亿元,增长至2015年的9168亿元,再增长至2016年的1.45万亿。

不过,安邦对金融机构的收购,并不总是手到擒来。2015年11月,安邦宣布以15.9亿美元(约合104亿元)收购美国信保人寿100%股权。但最后如轰动一时的百亿美元收购喜达屋酒店案搁浅一样,安邦于2017年4月撤回了对美国信保人寿的收购。

英国《金融时报》称,在纽约州金融服务管理局(DFS)再三试图“获得审核和处理安邦申请所必需的信息”后,安邦放弃了希望DFS批准其以15.7亿美元收购美国信保人寿的监管申请。

股权迷局

在安邦的各项信息中,最为外界所关注的就包括安邦集团的股权结构。

2004年6月,上汽集团、联通租赁集团、旅行者汽车集团等7家企业共同投资,成立了安邦集团的前身——安邦财险。其中,上汽集团以20%的持股比例为第一大股东。

2005年8月,安邦财险第一次增资,注册资本由5亿元增至16.9亿元,此次增资中引进新股东中石化集团,成为与上汽集团并列的第一大股东,持股20%;2006年,第二次增资至37.9亿元;2008年,第三次增资至46亿元。此时,安邦财险的股东名单未变,只是前六大股东持股比例一致,均为16.48%,中石化集团则降为第七大股东。

2011年6月,安邦财险第四次增资至120亿元,并重组更名为安邦保险集团。在此次增资中股东依然为原有的8家,但两家国有股东(上汽集团、中石化集团)并未同步增资,新增出资额皆由其余6家股东投入。增资之后,第一大股东变为联通租赁集团,持股19.98%,而原第一大股东上汽集团已降为第六大股东,持股比例6.32%。

2014年1月29日及9月23日,安邦集团在一年内两度大规模增资,使得其注册资本从120亿元猛增至300亿元,又再猛增至619亿元,成为全国注册资本最高的保险公司。在这两次增资中,原先的8家股东皆未参与,而是另有多达31家新股东参与进来。安邦的民营股东由此多达37 家。这些民营股东往上追溯,是层层叠叠、数量众多的法人股东,而这些法人股东再往上追溯,是多达近百位的自然人股东。

此番增资之后,安邦集团的股权呈现高度分散的格局,持股比例最高者也仅3.87%,而原先的两大国有股东上汽集团及中石化集团,持股比例则被稀释至仅1.22%、0.55%。■

NO.4 复星系

持股机构:控股6家,参股5家,合计11家

布局特点:多年耕耘,渐显成果

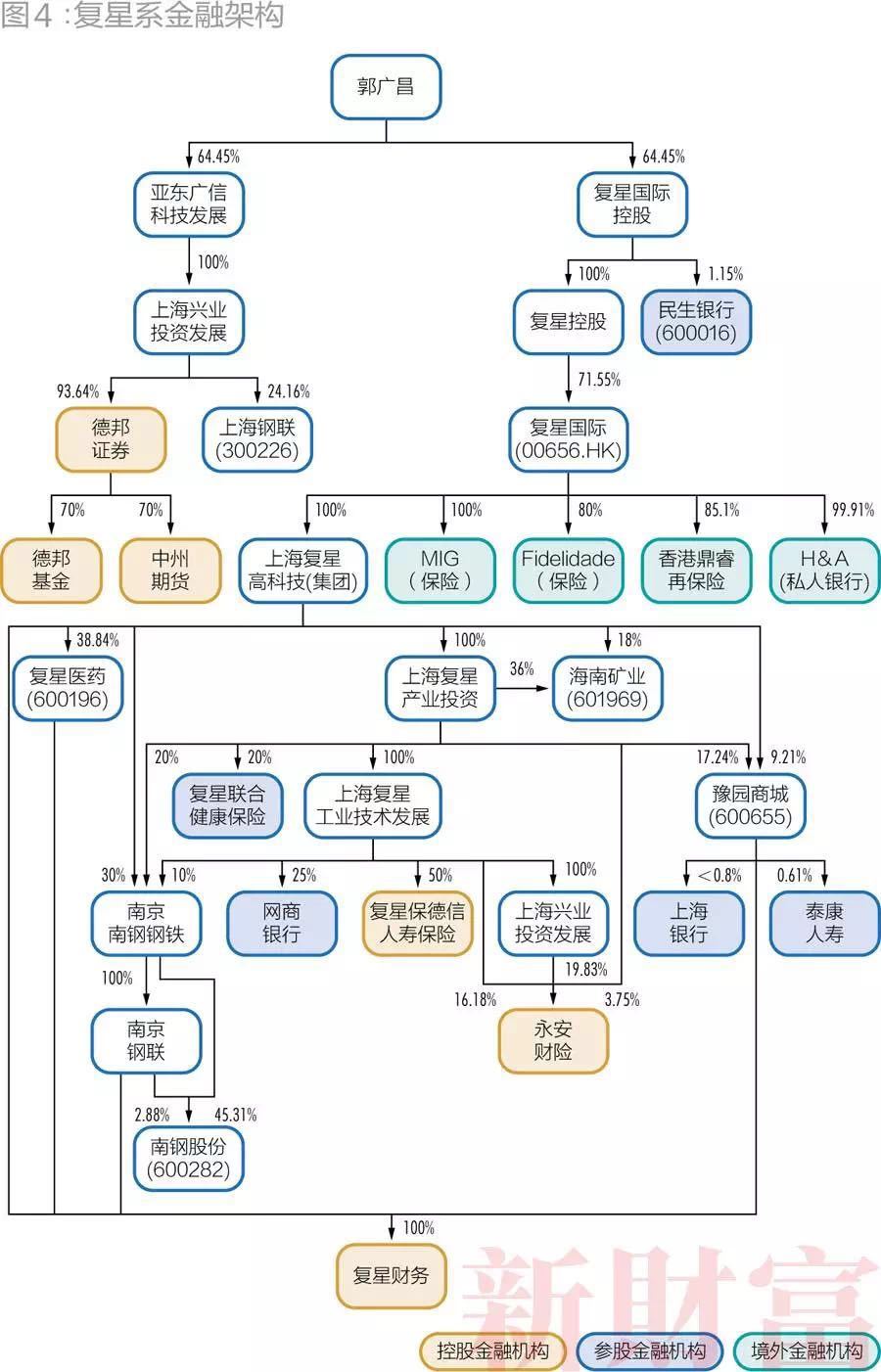

经历多年的潜心耕耘之后,郭广昌的复星系在金融业的收获颇丰,目前实际控制着德邦证券、德邦基金、中州期货、复星保德信人寿、永安财险、复星财务等6家境内金融机构,另外还控股了4家境外金融机构(图4)。值得一提的是,其曾一度大幅持有民生银行股份,并且成功进入了该行董事会,但此后又逐渐减持且退出董事会。另外,其还欠缺信托牌照。

郭广昌从未掩饰他对金融业的偏爱,近几年反复表示将持续增加对金融业的投资。不过以德隆系的崩塌为时间分界线,复星系在金融业的行动可分为前后两个阶段。

与德隆系同台竞技

在入股金融机构方面,复星系也是最早着手的民企之一。

德邦证券是复星系控制的第一家金融机构,早在2001年年末,复星系就开始运作德邦证券的筹备事项。这个时间点与德隆系发起设立德恒证券几乎一致。

2003年5月,复星系通过麾下的豫园商城(600655)及上海复星产业投资,联合其他几家股东共同发起设立了德邦证券,复星系独占54%股权,成为绝对控股股东。德邦证券设立时的注册资本为10.8亿元,豫园商城出资3.24亿元占股30%,上海复星产业投资2.42亿元占股24%。

而在设立德邦证券之前,复星系已经少量参股了一些金融机构,比如兴业证券、兴业银行、上海银行等等。

2004年,复星系又计划对参股的兴业证券进一步实施控股。据当时的媒体报道称,在当年的兴业证券增资扩股的股东大会上,复星增持的议案获得通过,其持股比例从6.1%提高到43%,实现了对兴业证券的实际控制。

而就在此时,德隆系危机彻底爆发,引发了市场的巨大震动。复星系也随之受到外界的质疑,甚至有媒体发问“下一个倒下的会是复星吗”。在这种舆论背景之下,复星系控股兴业证券的方案未能获得证监会的批复。

在外部压力之下,复星不得不收缩金融战线,并且反复对外传递声音,其以实业投资为主,无意涉足金融业。

数年之后重启金融

此后,复星系鲜有新的动作,直到三年之后的2007年,才再涉金融业。

2007年底,注册于陕西西安的永安财险出现严重的偿付能力不足,急需进行增资扩股,复星系抓住了这次入股的机会。2008年2月,永安财险完成增资扩股,注册资本从3.1亿元陡增至16.63亿元。复星系通过麾下三家公司复星医药(600196)、上海复星产业投资、上海复星工业技术,合计持股17.2%,仅次于陕西省属国企陕西延长石油集团的20%。

郭广昌近几年反复表示复星将持续增加对金融业的投资,且将保险业作为复星国际的核心战略业务。

2010年,永安财险再次增资扩股,复星系的持股比例提高至19.93%,依然是第二大股东。不过,复星系并未就此止步,2016年12月,复星系收购了永安财险的第三大股东上海杉业实业有限公司(并将其更名为上海杉控投资有限公司),从而又间接拿下了永安财险19.83%的股权。目前,复星系以39.76%的比例控股了永安财险。

继入股财险公司之后,复星系又主导设立了寿险公司。2012年9月,复星保德信人寿在上海宣告成立,这家注册资本为5亿元的新生代保险公司,由复星集团与美国保德信金融集团合资设立,双方各占50%股权。

复星系旗下的复星国际(00656.HK)已经将保险业作为核心战略业务,除了境内控股的复星保德信人寿、永安财险,其收购的境外保险业务还包括葡萄牙最大保险集团Fidelidade、香港鼎睿再保险及美国劳工险公司MIG。此外,其子公司上海复星产业投资作为主要发起人(持股20%)设立的复星联合健康保险,于2017年1月19日获得保监会的开业批复。

以德邦证券为平台的整合

2009年之后,复星系对德邦证券进行了一系列的重组,其最终目标指向独立IPO。

2009年3月,复星国际宣布,下属子公司上海复星产业投资将所持德邦证券19.7%股权,以2.43亿元的价格转让给上海兴业投资。接盘的上海兴业投资也是郭广昌控制,只不过并不由复星集团持有,而是由郭广昌等几位复星创始人在复星集团之外独立持有。上海兴业投资同时还受让了天津金耀集团等两家公司所持股权,使其对德邦证券的持股比例达到56.91%。2010年1月,复星系麾下豫园商城也发布公告,拟挂牌出让所持德邦证券的32.73%股权。3个月后,这笔股权同样并不意外地落入了上海兴业投资的囊中。

至此,德邦证券彻底脱离了复星集团,转移至上海兴业投资所持有,并且持股比例高达九成。

2010年11月,上海兴业投资又收购了中州期货的90%股权,并旋即将该等股权置入了德邦证券,复星系因此又增加一家实际控制的金融机构。

其实,在收购中州期货之前,德邦证券在2007年曾收购过一家期货公司——内蒙古五洋期货,并将之更名为德邦期货。但拿下88%股权的德邦证券,发现无法实际控制该期货公司,并且屡次与第二大股东厦门鑫鼎盛证券投资咨询有限公司发生冲突。德邦证券最终决定放弃德邦期货,2010年10月正式退出,德邦期货也更名为鑫鼎盛期货。

获得中州期货之后,德邦证券的脚步并未停下。2012年2月,其主导发起的德邦基金宣告成立,这也是证监会授牌的全国第70家公募基金管理公司。德邦基金总部位于上海,注册资本金为1.2亿元,公司股东共有三家,分别为德邦证券、西子联合控股、浙江省土产畜产进出口集团,分别持股49%、31%及20%。目前德邦证券对德邦基金的持股已提升至70%。

郭广昌当时围绕着德邦证券进行的这一系列剥离、收购、发起设立等动作,据称都是在为德邦证券A股IPO做准备。业界盛传德邦证券曾计划于2011年筹备上市,但至今无果。无论是规模指标还是利润指标,其在行业的排名都相当靠后,其IPO设想不知何时可以实现。

进出民生银行

2011年6月20日,银监会批复了复星财务公司的开业,但这并不是具有完全银行功能的金融机构。

与海航系类似,银行业一直也是复星系在金融领域的短板,但与海航系瞄准小型城商行不同的是,复星系是大手笔朝银行业巨头挺进。郭广昌从2010年开始谋划进入民生银行,历时两年最终进入该行董事会。

自2010年起,复星系兵分两路对民生银行展开吸筹:麾下的南钢股份(600282)在境内的A股市场买进筹码,核心旗舰复星国际则在港股市场买进筹码。

南钢股份年报披露,该公司2010年买进民生银行3100余万股股票,2011年继续增持至1.74亿股,2012年再增持至1.79亿股。整个复星系持有的民生银行A股,最高时则达到了3.08亿股。而复星国际对民生银行的持股情况,则于2011年10月12日首次出现在港交所的权益披露目录中。其时复星国际已经增持民生银行H股至2.1亿股,占H股总股份数超过5%。此后,复星国际继续一路增持。

2012年3月26日,在民生银行的H股增发中,复星国际耗资12.36亿港元购入1.82亿股。此时,复星国际累计持有的民生银行H股已经增加至4.762亿股,再加上在A股市场购入的3.08亿股,复星系的总持股数量已经高达7.842亿股,占民生银行总股份的2.865%,已经进入前十大股东之列。2012年10月30日,民生银行召开董事会,17名董事一致同意增补郭广昌为董事。

但随着安邦系2014年底至2015年初强势增持民生银行并成为遥遥领先的第一大股东,复星系选择了减持退出民生银行。截至2016年末,复星系已将民生银行A股减持殆尽,对民生银行的H股也大幅减持,目前持股比例仅占1.15%。2017年2月19日,民生银行董事会换届,郭广昌离任董事一职。在退出民生银行的同时,郭广昌参与了马云主导发起的网商银行。

虽然复星系掌控的境内金融牌照多达6张,可说已经有了相当基础,但旗下金融机构在各个细分领域皆是比较边缘化的地位,因而复星系要做强金融业还需继续跋涉。■

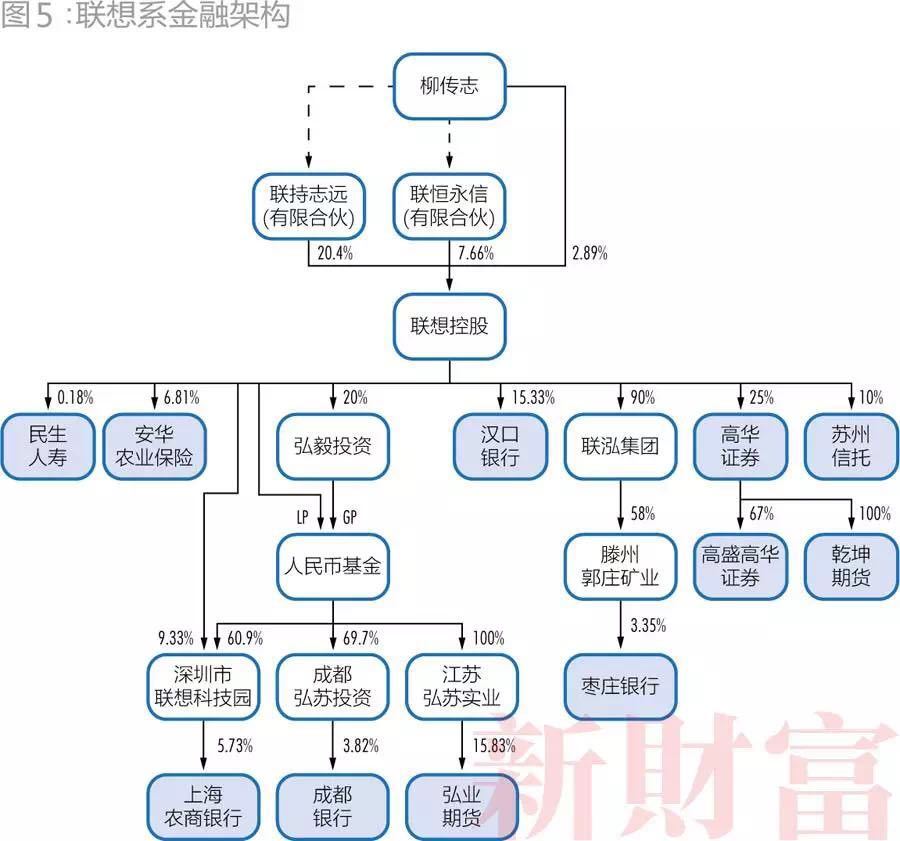

NO.5 联想系

持股机构:控股0家,参股11家,合计11家

布局特点:拼盘丰富,无一控股

虽然联想系入股金融机构的情况见诸媒体的并不多,但一直朝着韩国三星综合商社模式前进的联想控股,可能大量涉足金融机构,并不让人意外。目前,联想控股直接、间接入股的金融机构数量达到了11家(图5)。

金融布局,双管齐下

从架构来看,联想系所持有的金融机构主要分成两大块:一块是联想控股直接持有的,包括汉口银行、高华证券、苏州信托、安华农业保险、民生人寿等;另一块是通过弘毅投资所持有的,包括成都银行、上海农商银行、弘业期货等。

从持股目的来看,联想控股直接持有的金融机构,多数是作为长期投资持有,纳入其金融服务业务板块;而通过弘毅投资持有的金融机构,更多是财务投资,日后考虑要退出。因而,联想控股直接持股的金融机构,其持股比例都相对较高,而通过弘毅投资持有的金融机构,其持股比例则相对较低。

联想系所持有的金融机构股权主要分成两大块:一块由联想控股直接持有,另一块是通过弘毅投资持有。

从时间来看,联想系入股金融机构最早可追溯至2002年,但整个过程大致可以分为两个阶段,2008年以前处于试水性质,2008年以后则是规模化进入。

2002年,全国工商联牵头筹建民生人寿之时,联想控股作为发起人之一,象征性出资340万元,持股0.39%(目前稀释至0.18%)。2004年,联想控股参与发起设立高华证券,虽然出资2.68亿元占股25%,但其在高华证券并无实质性角色。

2005年,联想控股参与发起设立国民人寿,出资0.75亿元获得15%股权。2007年国民人寿注册资本从5亿元增资扩股至8亿元,并更名为嘉禾人寿,联想控股等比例参与认购,出资0.45亿元,持股比例维持不变。2009年5月,嘉禾人寿再度增资至9.96亿元。这一次,联想控股选择了放弃,其股权被稀释至12.05%。鉴于嘉禾人寿的质地不尽如人意,联想控股于2010年将其所持的1.2亿股股份全部转让给上海安尚实业有限公司,交易价格略高于2元/股,联想控股获得约2倍回报。

2008年之后,联想控股逐渐将金融业作为战略性资产进行配置,于是加大了在该领域的投资力度,投资金额也上升了一个数量级。

这一年,联想控股参与苏州信托的增资扩股,出资1.19亿元获得10%股权。2012年苏州信托再次实施增资扩股时,联想控股继续跟进投资2300万元,股权比例维持不变。

2009年9月,汉口银行启动第二轮增资扩股,募股价格1.8元/股。联想控股出资11.39亿元认购了6.33亿股,一举成为汉口银行第一大股东,占股17.99%。

2010年,联想系内的弘毅投资连续入股2家金融机构:耗资9亿元从第三方接手了中银国际证券12%的股权;以6.48元/股的价格认购上海农商行2.866亿股股份,耗资18.57亿元,占比5.73%。

2011年,弘毅投资在金融领域再下三城。

2011年3月,弘毅投资通过其所控制的河北德仁投资有限公司,受让了上海亚创控股有限公司持有的新华保险1.08亿股股份,价格33.5元/股,耗资36.18亿元。同时,河北德仁投资按照10元/股的价格另行认购新华保险新发行的1.26亿股新股,耗资12.6亿元。交易完成之后,弘毅投资间接持有新华保险9%股权。

2011年8-9月,弘毅投资通过其所控制的成都弘苏投资管理有限公司,从三峡财务有限责任公司等三家法人股东处,合计受让了成都银行1.242亿股股份,价格均为4.9元/股,耗资6.08亿元,占股3.82%。

2011年12月,弘毅投资通过其所控制的江苏弘苏实业有限公司,参与弘业期货的增资扩股,耗资2.246亿元获得21.11%股权(现降低至15.83%)。

此外,联想控股2011年因为收购滕州郭庄矿业而间接获得了后者所持有的枣庄银行3.35%股权。

不过,因弘毅投资所持有的金融机构更多是财务投资角色,2014年之后,其将所持的新华保险、中银国际证券逐渐减持退出。

拼盘丰富,无一控股

初略计算,联想系入股金融机构的投资总额超过100亿元。看上去其入股的金融机构为数不少,而且银行、保险、信托、证券、期货几乎每个细分领域都有涉足,拼盘虽然丰富,但却缺乏亮点,无一家实现了控股。

联想系在苏州信托、弘业期货的持股比例虽然较大,但这三家皆系国资绝对控股,联想基本处于边缘地位。联想控股持有高华证券股权虽然也高达25%,但另外三家股东(合计持股75%)一直被外界视作是高盛的代持股东,因而联想也不具有话语权。

唯独持股的汉口银行,联想有着较强话语权。2009年联想控股入股时,持股比例为17.99%,2012年汉口银行新一轮增资之后,联想的持股比例虽然被稀释至15.33%,但依然是第一大股东。并且,由联想控股副总裁兼战略投资部总经理李蓬出任汉口银行董事。

在2011年湖北黄石、宜昌、襄樊、荆州、孝感五家城商行合并成湖北银行之后,湖北省内仅剩了湖北银行和汉口银行两家城商行。然而,湖北银行虽然由5家合并而来,其规模却不及汉口银行。截至2016年末,湖北银行总资产为1866亿元,而汉口银行的总资产达到了2117亿元。靠规模取胜的银行业,汉口银行无疑抢了先机,已在筹备IPO。

没有一家控股的金融平台,是联想相较于其他民营资本巨头的显著差异。联想系在金融领域“散而小”的布局,似乎越来越被证明是失策之举。民营股东占优势的金融机构本来就不多,被一众大佬们分食之后,如今再拿下某家金融机构的控股权更是难度加大。2015年,柳传志曾在某次内部讲话中提及:“像金融行业中的保险业,我们是一定要做的。前几天我和朱总(朱立南)都见了复星集团梁信军,梁信军在三年前跟我讲过,说保险业一定要进的。当时我们对这个也有认识,但资金能力不够,而且也没有在这方面下更大的决心,结果他们就做了,他们在国外投资了三个保险公司,在国内投资了两个。一年中,复星的股价也涨了一倍。”

曾由民营资本主导的嘉禾人寿,联想控股在其中一度持股15%,或有机会在之后的重组中拿下控制权,但其却选择了套现退出。弘毅投资入股的新华保险,因是国资独大,最终其也是谋求财务回报而退出。2012年,联想控股只能转道去收购给保险公司“打工”的保险经纪商联保投资集团。■

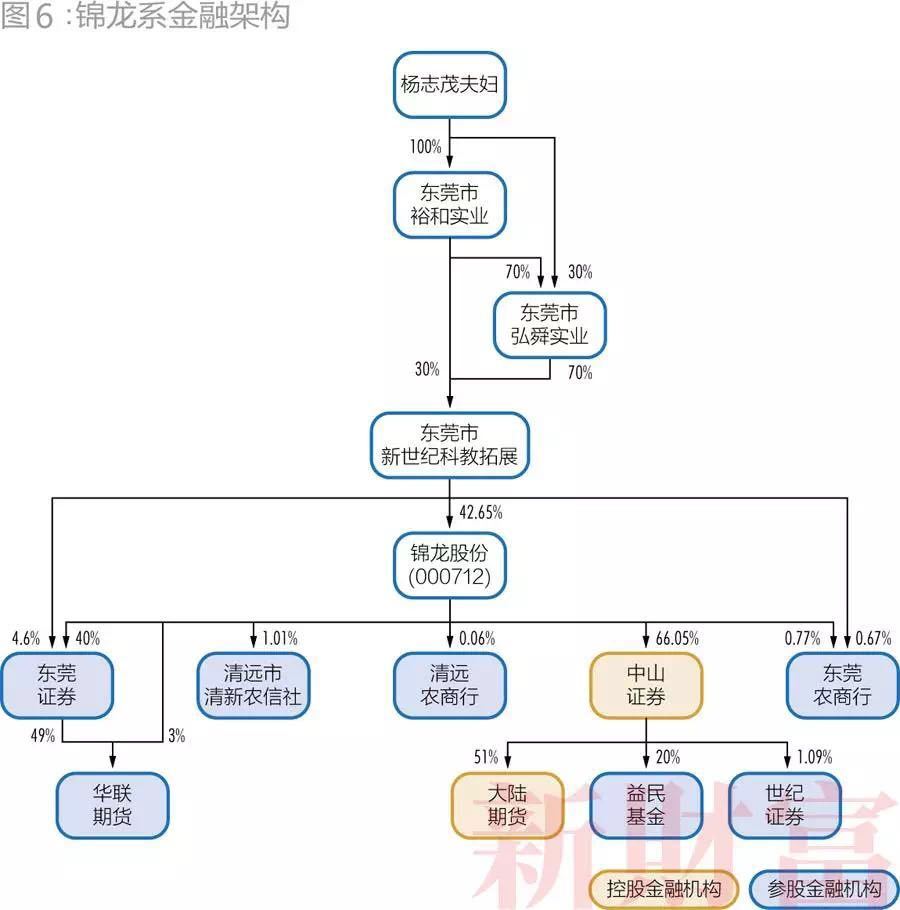

NO.6 锦龙系

持股机构:控股2家,参股7家,合计9家

布局特点:谋求金控,出师不利

作为持股金融机构数量进入前十位的民资代表,锦龙系杨志茂的知名度远不及其他9位。身为广东东莞人的杨志茂,与众多东莞富豪一样极其低调,如果不是先后将两家上市公司锦龙股份(000712)、博信股份(600083)收入囊中,只怕多数人根本就不知杨氏为何许人也。

杨志茂算是一位民营金融新贵,他对进入金融业有着高昂的热情,并意图将锦龙股份打造成一个完全的金融控股公司。目前锦龙系入股9家金融机构,其中控股中山证券及大陆期货,参股东莞证券、东莞农商行、华联期货、清远农商行、益民基金等(图6)。

在杨志茂的金融版图中,东莞证券及中山证券是两个重心。他持有的东莞证券股权高达44.6%,但竟然没有拿下这家证券公司的实际控制权,出师不利的杨志茂随即转而收购了中山证券。

杨志茂对金融业的兴趣始于2007年,始于东莞证券。

2007年初,锦龙股份从东莞证券原股东西湖大酒店手中受让了4%股权,从而首次与东莞证券产生交集。当时东莞证券国有、民营股东多达7家,但实际控制权却在东莞市国资委手中。

据称杨志茂为了入主东莞证券,曾前往东莞市相关部门斡旋,而东莞市政府方面开出的条件是,如果杨志茂将上市公司锦龙股份的注册地搬迁至东莞,则促成其收购东莞证券的其他民企股东股权。东莞原本上市公司就极为稀少,与其经济地位完全不匹配,能够增加一家上市公司的数量也有助于税收的增加。之后,锦龙股份果真搬迁到了东莞。

接下来,锦龙系陆续完成了东莞证券多家民企股东股权的收购,持股比例上升至44.6%。但东莞市国资委最终还是不愿意将控制权拱手相让,遂通过东莞控股(000828)收购了东莞市城信电脑开发服务有限公司持有的东莞证券20%股权。

于是,东莞证券形成了东莞国资与杨志茂各持55.4%、44.6%的股权格局。意在控制权的杨志茂,进而寄希望于通过对东莞证券进行增资扩股的方式,增加持股比例并实现绝对控股。2012年,东莞证券确实筹划了增资扩股事宜,但2012年9月10日,停牌一个月的锦龙股份与东莞控股双双复牌并公告称,“因各股东对增资扩股事项仍未达成一致意见,决定暂时中止东莞证券筹划增资扩股事项”。后又爆出锦龙股份涉嫌单位行贿案等事件,东莞证券的IPO也受此影响而中止。

历经5年而未能拿下东莞证券控股权的杨志茂,2013年火速收购了中山证券。这次是66%,绝对控股。

2013年3月18日,锦龙股份发布公告称,拟以现金25.96亿元代价,从七匹狼[股评]集团等11家股东手中收购中山证券合计66.0517%的股权,从而成为中山证券的实际控制人。2013年9月17日,锦龙股份公告称,收购中山证券事项已获得证监会的核准。因为收购中山证券,也兼而获得了中山证券所控股的大陆期货的控制权。

入主东莞证券的受挫,似乎并没有改变杨志茂要将锦龙股份打造成金控平台的雄心。2013年锦龙股份还从大股东那里受让了东莞农商行的部分股权。■

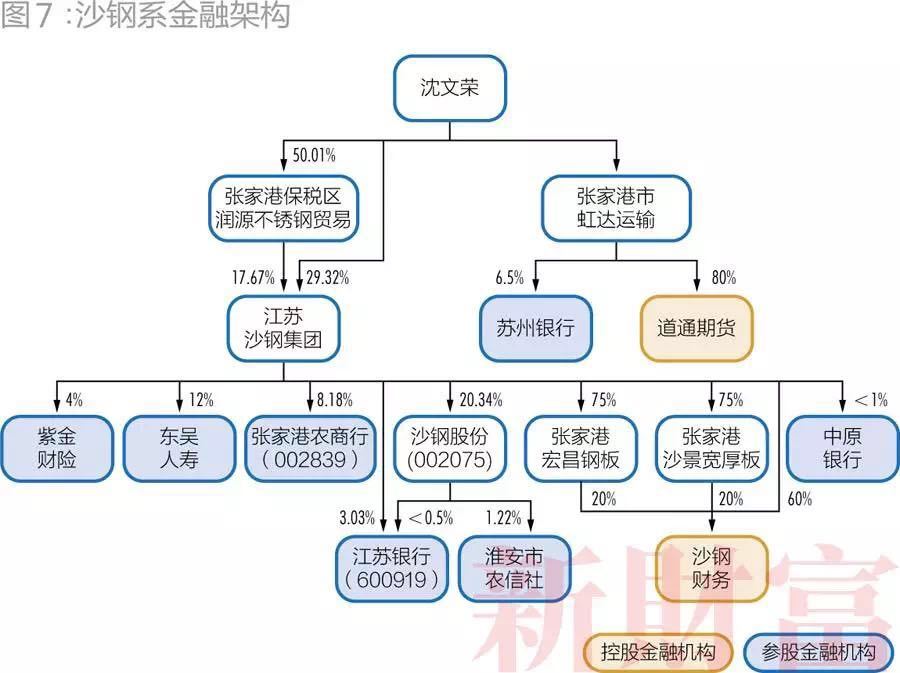

NO.7 沙钢系

持股机构:控股2家,参股7家,合计9家

布局特点:广撒网,缺龙头

此前外界热炒民营银行批量开闸之时,沙钢集团成为被津津乐道的对象之一,其与苏宁集团被认为江苏省最有可能获得民营银行牌照的两家民企。

然而,鲜为人知的是,沙钢系目前控股、参股的金融机构已经多达9家,其在最高峰时期入股金融机构的数量更是多达12家,媒体上却几乎完全看不到关于沙钢系进军金融业的详细报道(图7)。

沙钢系所入股的金融机构,一度涵盖了银行、证券、保险、期货、财务五个领域,其中银行独占一半,实际控制的金融机构包括道通期货、沙钢财务。

早年进入两家金融机构

沙钢系最早入股金融机构可追溯至2002年。当年原贵州实联信托投资股份有限公司和贵州省国际信托投资公司实施重组,将其证券资产业务剥离,并吸收其他社会资本发起设立了华创证券。沙钢集团以4000万元的投资额成为第二大股东,占比20%。

沙钢系的金融机构投资处于一种广撒网状态,入股的金融机构多数都进入了前十大股东之列,但缺少控股的龙头型金融机构。

此后华创证券经历数次增资扩股,注册资本从2亿元一直增加至7.5亿元,沙钢集团皆概无例外参与了增资,持股比例虽有所下降,但至2013年依然以12.54%位居第二位。

2016年8月,华创证券被刘永好控制的宝硕股份(600155)换股收购,沙钢系因此不再持股华创证券而改持宝硕股份的股权。

沙钢系较早入股的另一家金融机构是张家港农商行(002839)。张家港农商行是全国最早设立的农商银行,沙钢集团早在2005年之前就已经是该行十大股东之一,持股1.09%。目前其在全国农商行中,资产规模及经营业绩皆排名较前。2017年1月24日,该行于深交所挂牌上市。张家港农商行2016年年报显示,沙钢集团系该行第一大股东,持股8.18%。

沈家公子成江苏银行董事

除张家港农商行外,江苏银行(600919)是沙钢进入的另一家上市金融机构。江苏银行是在省内无锡、苏州、南通等10家城商行的基础上合并,并于2007年1月24日正式开业。

2009年,江苏银行实施增资扩股,沙钢系在增发的5.5亿股股本中独购3亿股,一举成为第六大股东,占股3.57%。次年,江苏银行董事会换届,沙钢集团获得一个董事席位,沈文荣派出了其长子沈彬出任董事。

2016年8月2日江苏银行实现上市,虽然其上市时间较同省的南京银行(601009)晚了9年,但其规模却已是后者的1.6倍。江苏银行2016年末总资产超过1.6万亿元,而南京银行则刚过1万亿元。

密集涉猎金融领域

也正是自2009年入股江苏银行起,沙钢系进入了密集投资金融机构时期。

2009年5月,在江苏省政府的主导之下,其联合省内多家国资及民资,共同发起设立了紫金财产保险,沙钢集团成为发起股东之一,目前持股4%。

2009年,河南安阳银行实施增资扩股,而沙钢集团下属的安阳永兴钢铁系当地最大的民营企业,因而沙钢集团成了安阳银行的重点募资对象。2010年2月,银监会核准了沙钢集团入股安阳银行的股东资格。沙钢系三家公司合计入股19.84%,而其余股东持股皆不超过10%,沙钢系成为相对控股股东。沙钢集团先后派出了丛国庆(沙钢股份[股评]财务总监)出任该行董事,派出费春阳(沙钢集团安阳永兴钢铁副总经理)出任该行监事。

2014年8月28日,开封银行、安阳银行、鹤壁银行等河南省内13家城商行,通过新设合并的方式组建为中原银行。沙钢集团由持股安阳银行变更为持股中原银行,但其持股比例已降至低于1%。

2010年7月东吴农村商业银行实施增资扩股,总股本从10.27亿股增加至30亿股,并且更名为苏州银行,沈文荣麾下的张家港虹达运输入股并成为第二大股东,持股6.5%。苏州银行2010年年报显示,董事会成员之一葛向前来自于沙钢系,其长期在沙钢集团工作,现任张家港市虹达运输总会计师。

2010年7月,苏州市政府筹备设立东吴人寿,发起股东中国资、民营法人共计21家,其中沙钢集团持股10%,位居第四大股东,也是持股比例最高的民企股东。2012年5月,东吴人寿正式设立,注册资本20亿元。东吴人寿2016年年报显示,沙钢集团持股比例已提升至12%。

2011年7月,沙钢系再拿下原属苏州市国有控股的道通期货。张家港虹达运输分别从江苏瑞华投资、苏州市投资有限公司、大连保税区海鹏投资服务有限公司等三家企业手中,收购了道通期货48%、29%、3%股权,合计80%,道通期货因此由国有控股变身为民营控股。

2013年以来,沙钢系下属的沙钢集团及张家港市虹达运输,分别从二级市场购入南京银行(601009)股票,最高时持股比例接近2%,不过后又陆续减持套现。

整体而言,沙钢系的金融投资处于一种广撒网的状态,虽然其在入股的金融机构中多数都进入了前十大股东之列,但似乎缺少一家控股的龙头型金融机构。■

NO.8 希望系

持股机构:控股4家,参股4家,合计8家

布局特点:根深叶茂,新枝发芽

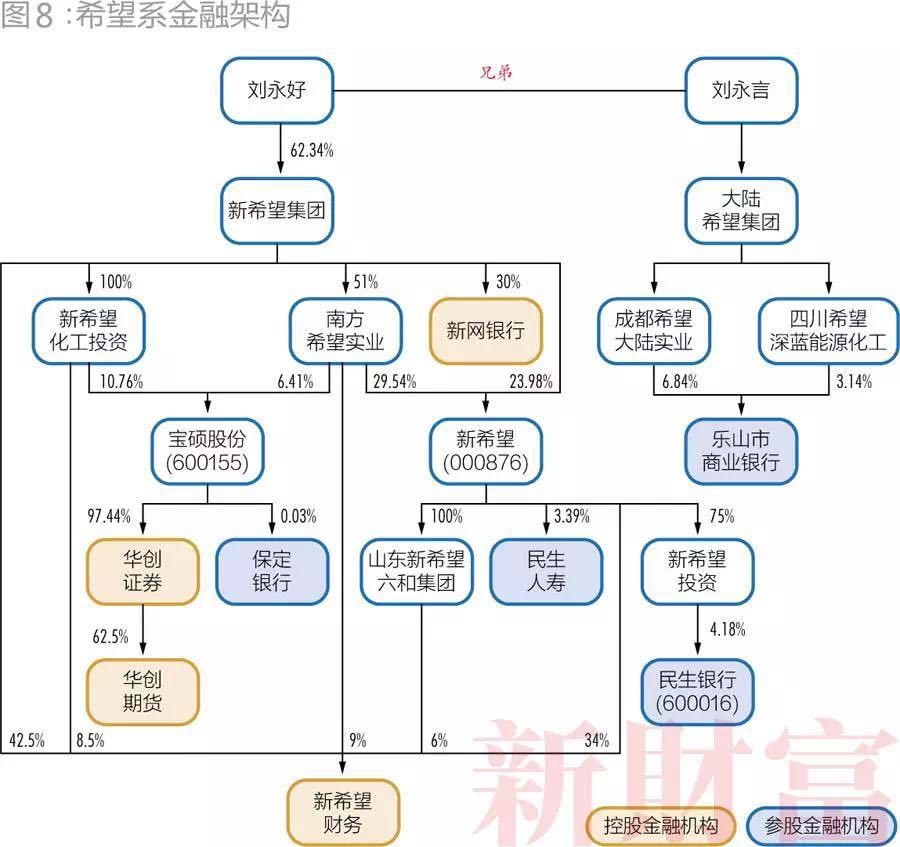

作为最早涉足金融业的民营资本之一,刘永好兄弟麾下的希望系似乎在金融领域一度有收缩的态势,但近两年又重启扩张。其目前控股新网银行、华创证券、华创期货、新希望财务,参股民生银行、乐山市商业银行、民生人寿、保定银行(图8)。

之所以说希望系在金融领域根深叶茂,最核心的原因在于,其长期占据民生银行第一大股东位置,而刘永好则是民生银行任期最长的副董事长。1996年,民生银行发起设立,希望系即为发起股东之一;1999年起,希望系成为民生银行第一大股东,直至2014年第三季度末第一大股东地位旁落,期间持续正好15年。从民生银行设立的第一届董事会开始,刘永好即出任副董事长,直至今天,他依然是民生银行副董事长。

之所以说希望系在金融领域一度有收缩的姿态,是因其一度不断从金融领域退出。比如,四川南方希望曾经作为发起人之一持有的金鹰基金20%股权,于2010年分别转让给了东亚银行背景的东亚联丰投资及广州证券;希望系曾控制联华国际信托高达41.18%股权,但也于2011年悉数转让给了兴业银行,使得这家信托公司重新回归国资控股(兴业银行成为控股股东之后将其更名为兴业国际信托);希望系曾经为民生人寿的主要股东之一,至2012年其持股已被稀释至3.39%,完全处于边缘化地位。

进入2016年,希望系又重启于金融领域的扩张。

2016年1月,希望系旗下宝硕股份(600155)发布公告,以77.15亿元代价换股收购华创证券,使得后者成为前者控股子公司。而华创证券控股有一家2011年收购而来的期货公司——华创期货。

2016年6月,新希望集团主导发起设立的四川新网银行获批筹建,并于12月28日正式设立。而伴随新网银行的获批筹建,刘永好逐渐减持了部分民生银行股份。截至2016年末,其旗下南方希望已经从民生银行前十大股东名单中消失,新希望投资则还持股4.18%,位居第五大股东。

此外,刘永言的大陆希望集团入股了乐山市商业银行,成为持股9.98%的第二大股东,仅次于乐山市财政局。■

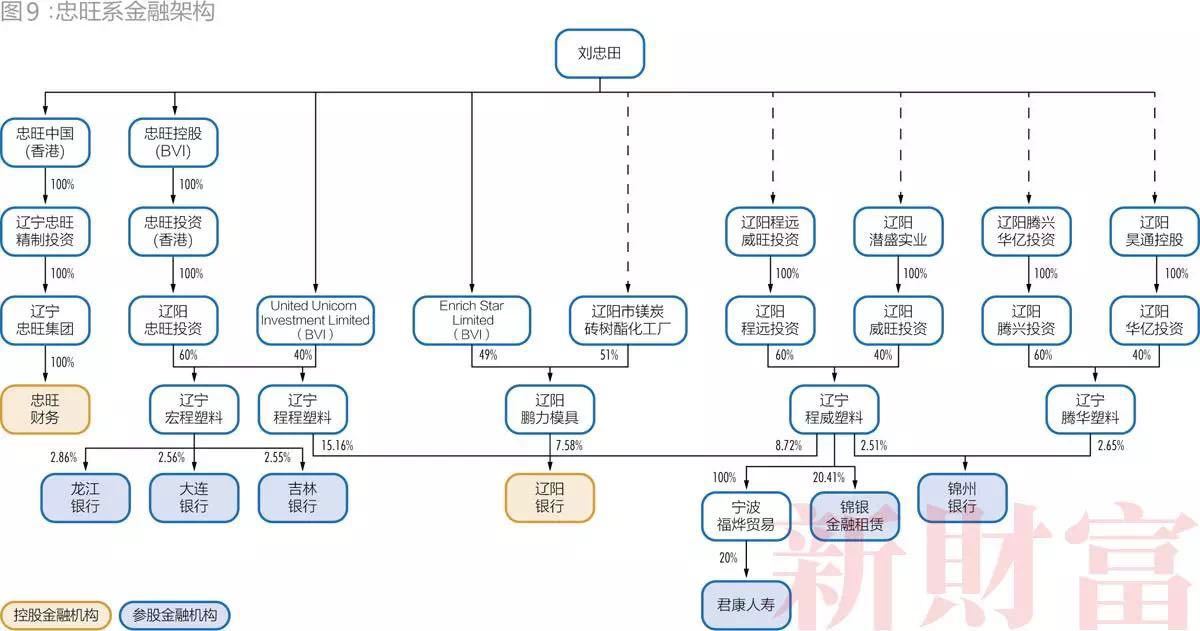

NO.9 忠旺系

持股机构:控股2家,参股6家,合计8家

布局特点:扎根东北,钟情银行

刘忠田的忠旺系对金融机构的入股可谓不显山不露水,首先其人行事低调,其次其入股金融机构并未通过其旗舰企业中国忠旺(01333.HK),而是大多通过隐性关联企业完成,因而未能引起外界太大关注。截至目前,忠旺系入股的金融机构除了君康人寿之外,其余清一色位于东北,总计数量已然达到了8家,并且悄然控股了辽阳银行(图9)。

截至2016年末,忠旺系通过辽宁宏程塑料有限公司,分别持股龙江银行2.86%、大连银行2.56%、吉林银行2.55%,且皆居前十大股东之列;此外,其还通过辽宁程威塑料及辽宁腾华塑料,共计持有锦州银行5.16%股权。

除了全资控股的忠旺财务,忠旺系最浓墨重彩的金融投资,当属控股辽阳银行了。截至2016年末,忠旺系通过辽宁程程塑料、辽阳鹏力模具、辽宁程威塑料三家公司,共计持有辽阳银行31.46%股权。

忠旺系究竟是何时入主辽阳银行,现有媒体几乎完全没有相关报道。由于辽阳银行官网并未披露往年年报,新财富也未能查询到忠旺系入股辽阳银行的最早时间点。

新财富在《辽阳银行股份有限公司2011年次级债券发行公告》中查询到了忠旺系持股辽阳银行的部分早期信息。

根据该公告的披露,2009年6月及12月,辽阳银行先后2次实施增资扩股,共计增资8.16亿股,使其股本从8.03亿股增加至16.19亿股。在这两次增资中,忠旺系旗下的辽宁程程塑料先后认购1亿股及3亿股,以4亿股的持股数占总股份比例达到24.71%。

但这并不是忠旺系入股辽阳银行的最早时间点,因为在此次增资之前,其旗下另一家公司辽阳鹏力模具已经持有辽阳银行0.8亿股。在2009年之前,辽阳银行于2005、2007、2008年先后进行过三次增资扩股,辽阳鹏力模具究竟是在哪一次增资时入股,则无法确切得知。

可以确定的是,至2009年末,忠旺系即以4.8亿股的总持股量,占有辽阳银行29.65%的股权比例,高于国资背景的辽阳城市资本经营有限公司的24.71%。

后续在辽阳银行2011年及2013年的增资扩股中,辽阳鹏力模具又先后认购了0.8亿股及0.4亿股。这样,至2013年末之时,忠旺系以总计6亿股的持股数,占26.39亿股总股本的22.74%。这个持股比例已经较2009年时下降不少,但辽阳城市资本经营有限公司的持股比例更被稀释至15.16%。

2016年,忠旺系旗下第三家公司辽宁程威塑料现身于辽阳银行股东名单,其以2.3亿股的持股数量占比8.72%。而自2013年之后辽阳银行就未再进行过增资扩股,因而,辽宁程威塑料所得的股份只能是从其他股东手中受让而来。

最终,忠旺系三家公司以合计31.46%的持股比例,实现了对辽阳银行的控股,第二大股东的持股仅有15.16%。

身为辽阳人的刘忠田,得以大量入股东北的金融机构,甚至于控股辽阳银行,显然是占了近水楼台先得月之机。2015年12月,忠旺系参股的锦州银行主导发起设立锦银金融租赁有限公司,忠旺系又近水楼台得以参股20.41%。

2016年12月,忠旺系旗下的辽宁程威塑料,从郑永刚的杉杉系手中收购了宁波福烨贸易,而该公司持有君康人寿20%股权,忠旺系从而获得了君康人寿的20%股权。该等股权转让之后,杉杉系还持有君康人寿50.88%股权。市场传言称,忠旺系将全面接手君康人寿,而原控制人杉杉系将彻底退出。■

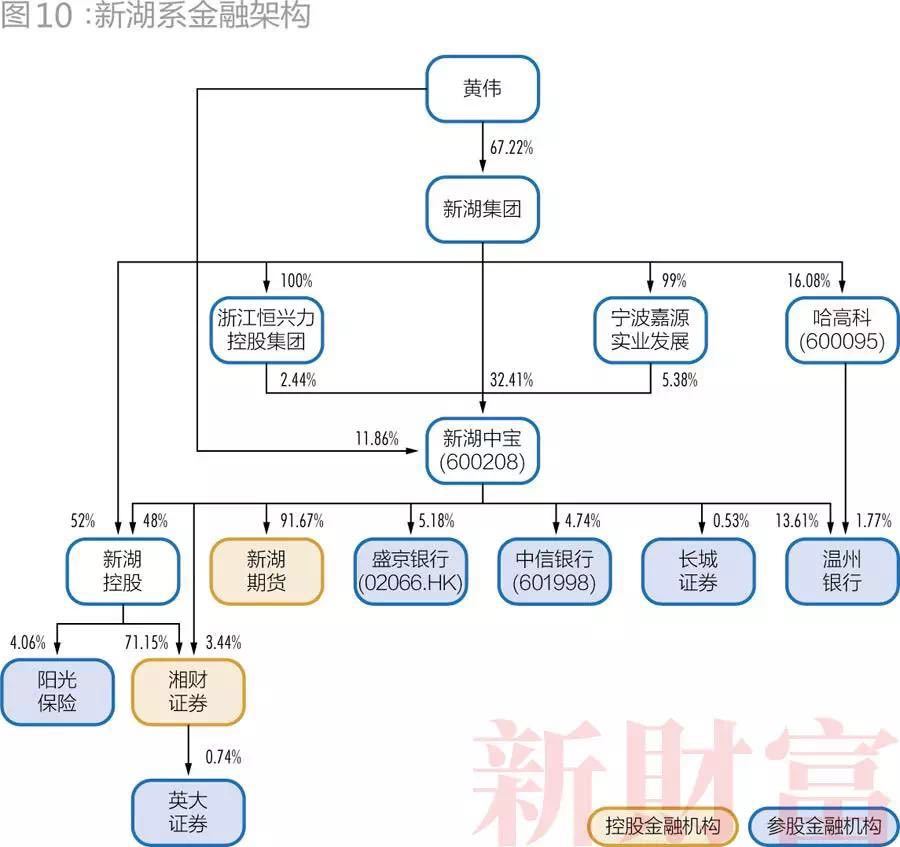

NO.10 新湖系

持股机构:控股2家,参股6家,合计8家

布局特点:证券为主,其他参股

新湖系实际控制人黄伟堪称大隐隐于市的神秘商人,但其麾下的金融资产却最为透明,目前所持有的8家金融机构股权,皆由麾下的两家上市公司新湖中宝(600208)及哈高科[股评](600095)持有,概无例外(图10)。

按照新湖集团的官方介绍,金融业已经成为该集团仅次于地产的第二大产业。其入股的金融机构涵盖了银行、保险、证券、期货四大类别,而控股74.59%的湘财证券无疑是其中的旗舰。

期货玩家变身期货公司老板

据称黄伟爱好炒期货,而其控制的首家金融机构正是期货公司——天地期货,这家公司也是新湖期货的前身。

新湖系实控人黄伟大隐隐于市,但其麾下的金融资产却最为透明,所持金融机构股权皆由麾下的两家上市公司持有。

早在1999年,黄伟即完成了对天地期货的实际控制。新财富查阅到的天地期货股权变更记录显示:1999年5月26日,黄伟实际控制的宁波昌达贸易有限公司、新湖集团,分别从浙江省高新开发股份有限公司、浙江港澳股份有限公司,受让了天地期货83.75%、2.5%的股权。2000年3月,新湖集团单独再向天地期货增资1000万元,持股比例由2.5%上升至35%。

此后,天地期货的股权结构一直未有变化。

2007年10月9日,新湖中宝发布公告,拟受让大股东新湖集团持有的天地期货35%的股权,并对其进行增资3500万元。增资完成后,新湖中宝持有天地期货71.15%的股权,天地期货旋即更名为新湖期货。

2009年及2010年,新湖中宝再连续两次向新湖期货增资,持股比例进一步提高至91.67%。

入主湘财证券

至于目前新湖系的旗舰金融机构湘财证券,黄伟入主这家湖南老牌券商,是趁其盛极而衰的危机之时得以实现的。

成立于1993年的湘财证券,曾经是湖南金融业的一面旗帜:第一家获批增资扩股;第一家被核准为全国性综合类证券公司;第一家获准设立中外合资证券公司(华欧国际证券);第一家参与设立中外合资基金公司(湘财荷银基金)。

但在2001-2005年的大熊市中,湘财证券遭受重创,陷入巨亏境地。据当时媒体报道,截至2004年底,湘财证券的委托理财业务亏损10亿元,自营业务亏损3.7亿元,累计亏损高达19亿元,加上挪用客户保证金,最后的亏空窟窿达到30亿元左右。

湘财证券因此不得不走上“卖身自救”的道路。2006年,湘财证券先后将旗下合资券商及合资基金的股权卖掉,收回大约10亿元现金。但这并不够弥补湘财证券的亏损窟窿,正是在这样的背景之下,来自浙江的新湖系得以入主。

2007年5月,新湖系麾下新湖创业(600840,已被新湖中宝吸收合并)公告称,公司出资1.1亿元参股湘财证券,占增资扩股后湘财证券总股本的3.36%,公司控股股东新湖控股拟向湘财证券增资2.3亿元,占湘财证券增资扩股后总股本的7.04%。

此后,新湖系对湘财证券又进行了两次增资扩股,累计注入约24亿元资金,持股比例也达到74.59%。

全面进入金融领域

2007年8月,沈阳的盛京银行进行增资扩股,新湖中宝随即与该行签订《股份认购合同书》,出资4.5亿元认购盛京银行股份3亿股,占比10%。2008年1月,新湖中宝入股盛京银行获得银监会批准。

2009年6月,新湖中宝参与成都农信社的改制并发起设立成都农商行,其总共出资6.525亿元,获得4.875亿股股份,占比为9.75%。在成都农商行经历几轮增资扩股后,截至2012年末,新湖中宝的持股比例下降至4.88%。

2010年,新湖中宝联合其他7家公司,共同发起筹建锦泰财险,其中新湖中宝出资2亿元,持股比例为18.18%,位居第三大股东。

在发起设立锦泰保险之后,2011年6月,新湖控股又参与阳光保险集团增资扩股。阳光保险增发的15.35亿股中,新湖控股拿下3亿股,占总股份比例4.57%。随后,新湖控股又从天汇恒通投资有限公司受让阳光保险1.2亿股,由此持股数增至4.2亿股,持股比例达到6.26%。

谋控温州银行

对于将金融业作为第二大主业的新湖系来说,显然不会满足于对银行的参股性投资,而是希望更进一步控股一家银行。

温州银行成了黄伟的战略性目标,他作为温州首富,显然有着近水楼台先得月的机会。

新湖控股早在2005年以前就已经是温州银行的股东之一,当时持股4000万股。2005年9月,哈高科宣布接手新湖控股持有的该等股权。

此后新湖系一直未有增持温州银行,虽然其数次进行增资扩股。甚至在2010年哈高科还公告称,拟对外出售所持有的该行4562股股权(增加部分系所得分红股),只是未能达成任何交易。

2012年,温州银行当时的第一大股东华融资产管理挂牌转让其所持的7.43%股权。黄伟发现有机会拿下温州银行的控制权,于是麾下新湖中宝参与竞拍,但最终却被浙江另一家地产商新明集团拍得。

2013年温州银行增资扩股终于又给了黄伟一次机会。8月19日,新湖中宝参与温州银行的增资扩股,以13.3亿元的代价获得3.5亿股股份,并且成为单一第一大股东,占股13.96%。

为了筹集资金拿下温州银行,新湖中宝甚至在2013年先后将所持成都农商行及吉林银行股份全部转让。其中,转让成都农商行股份套现8.726亿元(净赚2.2亿元),转让吉林银行股份套现2.1亿元(净赚0.3亿元)。

增资扩股之后,新湖系的总持股量一举超越国资股东,成为温州银行实际上的第一大股东。新湖中宝获得的3.5亿股加上新湖系哈高科原先持有的4562万股,合计持有3.956亿股,占总股本25.08亿股的15.77%。而温州银行三家国资股东合计持股3.3亿股,占比为13.28%。虽然新湖系持股比例超过国资股东大约2.5个百分点,由于差距太小,新湖系要控股温州银行似乎还有相当难度。

除了转让退出成都农商行及吉林银行,新湖中宝还于2014年12月转让了所持锦泰财险的18.18%股权。

入股中信银行成第二大股东

2015年,新湖中宝通过资管计划认购Total Partner发行的境外票据。而Total Partner将所募得资金用于受让UBS London持有的22.93亿股中信银行H股股份,价格为每股5.73港元,总耗资约130亿港元。换句话说,新湖中宝通过该资管计划持有中信银行22.93亿股H股。

2016年11月29日,新湖中宝进一步全资收购了Total Partner,从而直接持有中信银行H股股份。外加其他持股,新湖中宝合计持有中信银行H股23.2亿股,占中信银行总股本的4.74%,为其第二大股东。2016年11月16日,新湖中宝推荐的董事获得银监会的批准进入中信银行董事会。

截至目前,新湖系分列温州银行、中信银行、盛京银行第一、二、三大股东,且在该三家公司董事会派有董事。

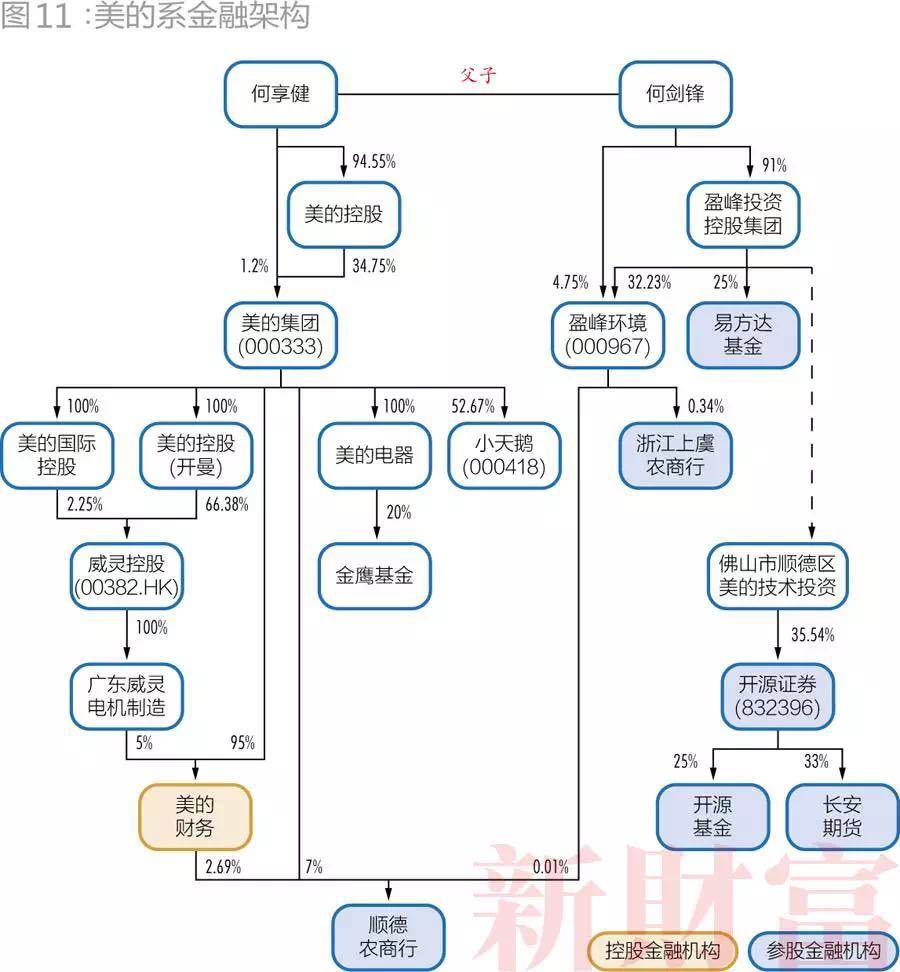

NO.11 美的系

持股机构:控股1家,参股7家,合计8家

布局特点:全面参股,小额投资

美的系在金融机构的投资上,可称是“上阵父子兵”,除了掌门人何享健之外,另起炉灶的儿子何剑锋也对金融业甚有兴趣。美的系最早投资的顺德农商行的前身顺德农信社,何氏父子俩皆有入股,当时何享健为并列第一大股东,何剑锋则为并列第七大股东。

美的系目前入股8家金融机构,覆盖银行、证券、基金、期货、财务等领域(图11),投资面似乎很广,但除了2009年设立的美的财务之外,其他的皆为参股性质,投资额也不大。

美的系内最有价值的两块金融资产,一为顺德农商行,一为易方达基金。

顺德农商行2016年末总资产规模达到2611亿元,不仅在全国农商行中位居前列,甚至也高于大部分城商行的资产规模,目前已将上市列入规划议程。目前美的集团为顺德农商行的第二大股东,持股7%;美的集团财务公司为第五大股东,持股2.69%;另外,何剑锋控制的盈峰环境(000967)持股0.01%。在顺德农信社时期,美的集团与碧桂园同为并列第一大股东,持股2.32%。2009年顺德农信社增资扩股并更名为顺德农商行,美的集团出资4.32亿元增持9000万股,持股比例上升至6.49%。

易方达基金目前为全国排名第三的公募基金管理公司,管理的基金规模超过4000亿元。何剑锋麾下的盈峰控股为易方达基金的并列第一大股东,持股25%。2004年10月,美的电器受让天津信托持有的易方达16.67%股权,成为其股东之一。次年6月,美的电器又从广州证券手中接盘易方达8.33%股权,持股比例提升至25%。2007年4月,美的电器将所持易方达基金25%转让给关联方盈峰控股。易方达基金25%的股权,如今显然已经价值连城了。可资参照的是,2007年金信信托拍卖博时基金48%的股权,由招商证券耗资63亿元拿下。以管理规模计,博时基金在行业内的名次不及易方达,而且时间已经过去10年,易方达股权当下的合理价值显然要更高。

美的系另外在开源证券、金鹰基金也有较高持股比例,但并不具有话语权。美的技术投资持有开源证券35.35%股权,但该机构由陕西国资控股51%;美的电器持有金鹰基金20%股权,且是发起股东之一,但该公司同样由国资控股70%。此外,美的集团曾持有皖江金融租赁12%股权,后者由海航系控制。2016年11月,美的集团减持退出皖江金融租赁。■

NO.12 富德系

持股机构:控股4家,参股3家,合计7家

布局特点:保险黑马,信托新秀

潮汕商人张峻控制的富德系,可以说是地产跨界保险的先行者,此后,前海人寿、珠江人寿、恒大人寿等地产商背景的保险公司陆续跟进。

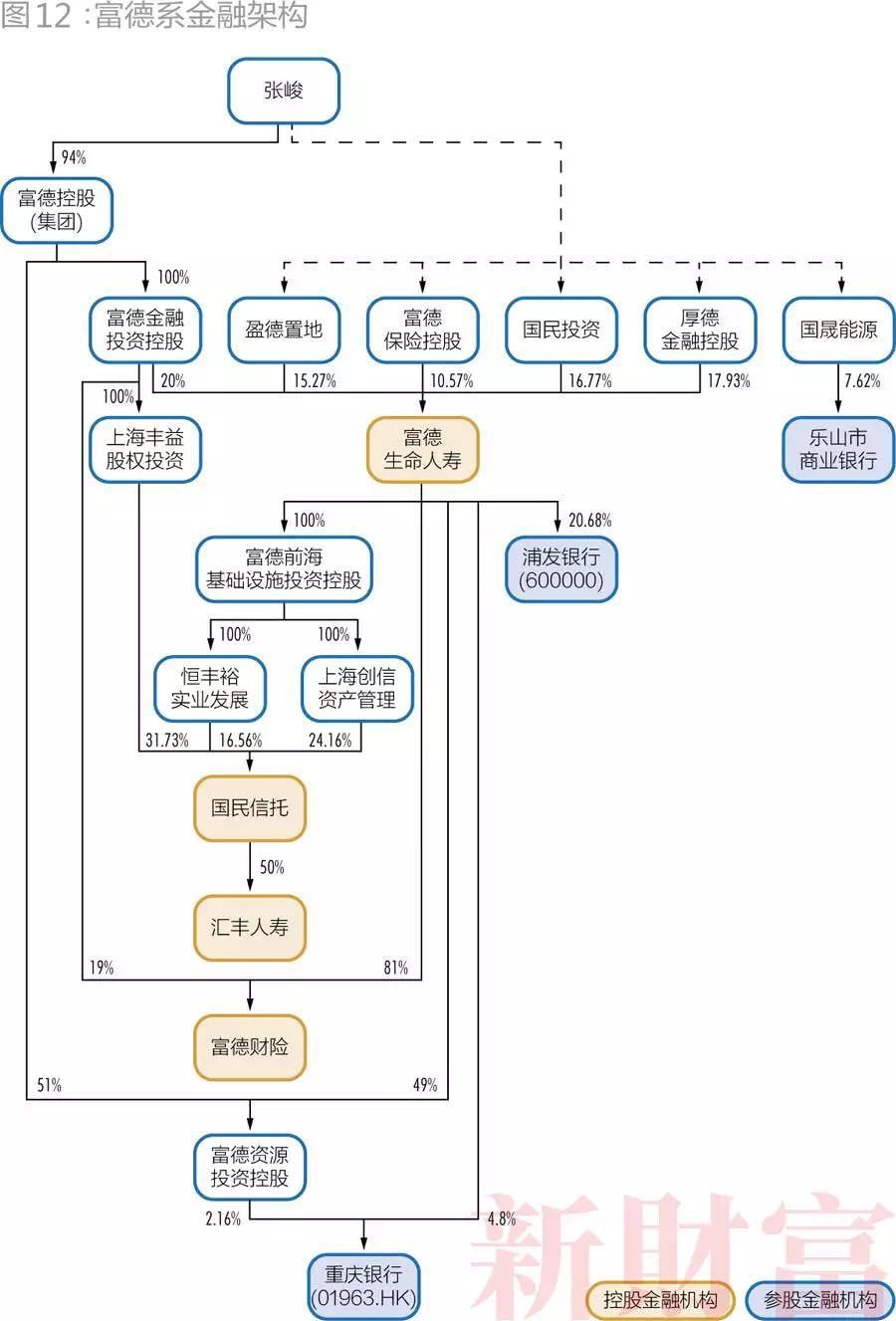

目前富德系控股富德生命人寿、富德财险、国民信托、汇丰人寿四家金融机构,其中旗舰是富德生命人寿,国民信托则是意外获得的一块金融牌照(图12)。

半路接盘生命人寿

富德生命人寿原名为生命人寿,创立于2002年,设立时的股权由较为分散的8家股东持有,且各家的持股比例相对接近。这8家股东基本可以分为话语权较强的四方力量,即徐明麾下的大连实德、首钢总公司、广东省国资委旗下的广晟资产经营、郑裕彤家族控制的武汉武新实业及武汉益利科技,这四家都是单一并列第一大股东。

在控制生命人寿之前,张峻仅仅是一位在全国默默无闻的深圳地产商,开发了新亚洲花园等为数不多的几个楼盘。2006-2007年间,张峻所控制的公司先后从一众显赫的创始股东手中,逐步受让生命人寿的股权并进一步大幅增资,从而实现对生命人寿的控股。生命人寿的股权变更迷局,新财富曾进行了详细的调查与追溯,完整还原了张峻控制生命人寿的过程(详见新财富2013年7月号《张峻造系——生命人寿背后的隐形富豪》)。

2008年,生命人寿总部迁往深圳之后,在张峻亲力亲为的打理下,以万能险产品为主力,借助银行的代理销售渠道,其资产规模实现了突飞猛进式的增长。在迁往深圳之前的2007年,生命人寿的资产规模刚跨过百亿门槛,2012年即达到1127亿元,到2016年末更是突破4500亿元。

随着寿险业务规模的壮大,富德生命人寿又朝着保险集团的方向发展,从保监会拿到了筹建财险的批文,并于2012年5月7日设立了富德财险。

大举入股股份制银行

借助保费规模的膨胀,富德生命人寿开始了在资本市场的一路“买买买”,地产股及银行股成为其格外青睐的标的。

张峻控制的富德系,可以说是地产跨界保险的先行者,此后,前海人寿、珠江人寿、恒大人寿等地产商背景的保险公司陆续跟进。

富德生命人寿在资本市场最广为人知的行动之一,便是在地产股金地集团(600383)的增持上与安邦保险集团展开的争夺。2012年第三季度,安邦集团最先买入金地集团,持股1.5%成为第五大股东,并于2012年末增持至4.61%,成为第二大股东。但富德生命人寿于2013年1月25日一举增持至5.41%,超越安邦集团并达到首次举牌线。于是,双方的追赶式增持就此展开。截至2016年末,金地集团的前十大股东中,富德生命人寿占据三席,共计持股29.84%;安邦集团则占据两席,共计持股20.44%。

相较金地集团,富德生命人寿更大手笔的扫筹体现在银行股上。安邦保险买成了民生银行的第一大股东,富德生命人寿则买成了浦发银行的第一大股东。自2015年下半年开始,富德生命人寿迅猛增持浦发银行,其在短短5个月内买入了37.31亿股,持股比例从0提升至20%。浦发银行披露的数据显示,富德生命人寿增持该等股权,累计耗资高达679.6亿元。截至2016年末,浦发银行的前十大股东中,富德生命人寿占据了3席,共计持股20.68%。

安邦集团买成了民生银行的第一大股东,尚且获得了一个董事会席位,而富德生命人寿虽然已是浦发银行第一大股东,却未能获得董事会席位,甚至连监事会席位也没有。二者最大区别在于,民生银行是民营背景且股权分散,除安邦之外的第二大股东才持股6%左右;而浦发银行是国资背景,其中上海国际集团持股高达19.53%,中移动广东公司持股18.98%,几乎不弱于富德生命人寿。况且,在国资普遍强势的上海金融机构,民营股东想要获得董事会席位,只会更加困难。

在增持浦发银行之前,富德生命人寿还买入了为数不少的招商银行及华夏银行股份。其于2012年第四季度开始买入招商银行股份,至2013年第一季度时最高持有4.66%,后又逐渐减持。同在2013年第一季度,富德生命人寿开始买入华夏银行股份,在年末时最高持股达到1.77%,但于2014年第二季度全部减持套现。

目前,富德系还持有重庆银行及乐山市商业银行部分股权。

意外得来的信托牌照

2015年2月,富德系完成对国民信托控股权的收购,对其而言,这张信托牌照可谓意外的收获。

国民信托的前身为建设银行浙江省信托投资公司,成立于1987年。2004年,郑建源的宝华系受让该公司,并将其总部迁址北京。此后,国民信托在郑建源手上掌控长达10年。国民信托目前有四大股东:上海丰益股权投资基金有限公司(下称“上海丰益”)持股31.73%,璟安股权投资有限公司(下称“璟安投资”)持股27.55%,上海创信资产管理有限公司(下称“上海创信”)持股24.16%,恒丰裕实业发展有限公司(下称“恒丰裕实业”)持股16.56%。

2014年年中,佳兆业掌门人郭英成意欲进入信托业,从郑建源手中接手了国民信托,并获得了上海丰益、上海创信、恒丰裕实业三家公司的控制权。但2014年末佳兆业危机爆发,郭英成避走海外,于是将刚刚入手的国民信托转让予佳兆业的第二大股东富德生命人寿。

2015年2-3月,上海创信及恒丰裕实业的股东变更为深圳市富德前海基础设施投资控股有限公司,该公司为富德生命人寿的全资子公司;2015年3月,上海丰益的股东变更为深圳市富德金融投资控股有限公司,该公司为富德生命人寿的第一大股东。

至此,富德系实现了对国民信托72.45%股权的控制。同时,由于国民信托还持有汇丰人寿50%股权,因而富德系也等于间接拿下了汇丰人寿50%股权。

值得一提的是这场交易背后的人物关系。国民信托原控制人郑建源,被认为系香港郑裕彤家族在内地的代理人,张峻接盘生命人寿时,有相当比例的股权同样来自郑裕彤家族,郭英成获得国民信托控制权之后,手还未捂热又转手给了股东兼同乡的张峻。

富德系受让了国民信托之后,其资产规模有所增长,截至2016年末,资产总规模(含信托资产)达到了2515亿元,在15家民营信托机构中排第六位。

2016年末,富德系着手对国民信托进行增资,以补充资本金,但北京银监局未予核准。北京银监局称,根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《中国银监会信托公司行政许可事项实施办法》(下称《实施办法》)第七条的规定,经审查,国民信托此次增资申请不符合《实施办法》第七条相关规定,因此不予批准。

《实施办法》第七条境对内非金融机构作为信托公司出资人资格进行了详细规定,其中第九款规定:承诺5年内不转让所持有的信托公司股权(银监会依法责令转让的除外)。■

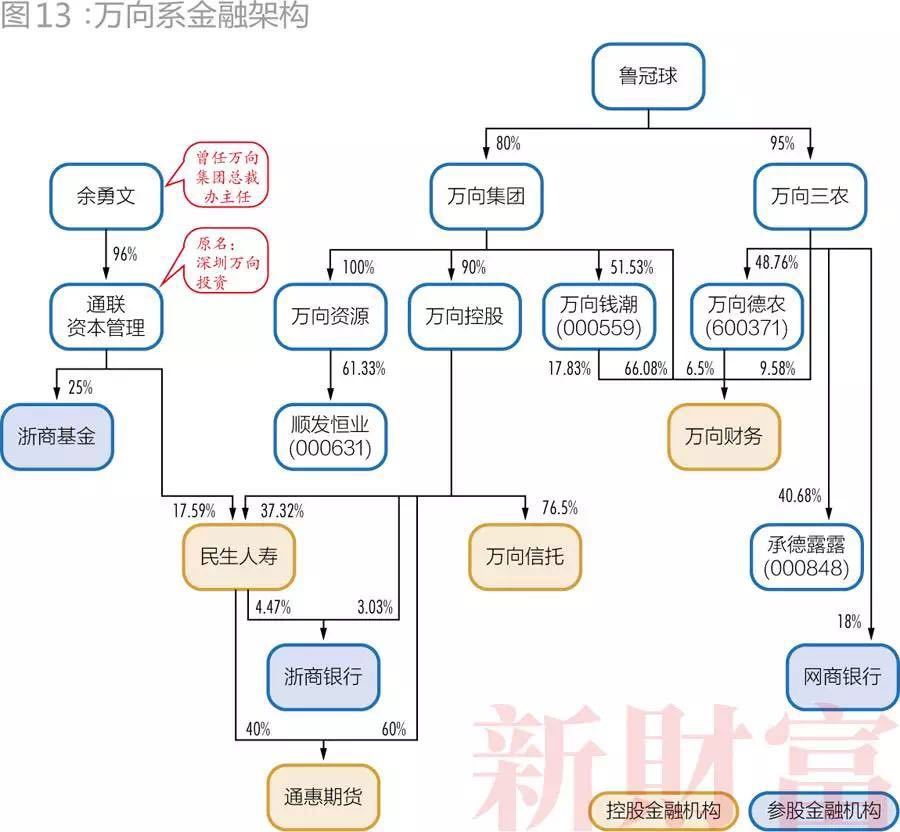

NO.13 万向系

持股机构:控股4家,参股3家,合计7家

布局特点:步步为营,全面发展

鲁冠球无疑是改革开放之后第一代民营企业家中的佼佼者,但万向系在金融领域的发力明显晚于与其同时代起步的希望系、泛海系等民营资本集团,以至于遗憾地错过了民生银行的发起设立。目前万向系持股的金融机构数量只有7家,但却有4家是绝对控股,另外3家参股的也是拥有相当话语权(图13)。

万向系应是具有相当潜力走向全能型金融的民营资本集团,多年来,其在金融领域的耕耘都是步步为营、稳打稳扎,谋求全面发展,甚至不惜与泛海系一争高下,并夺走了民生人寿的实际控制权。

其实,万向系在金融业的征战,与其说是鲁冠球的主张,还不如说是鲁冠球在支持儿子鲁伟鼎四处征战。身为富二代的鲁伟鼎,将金融业作为自己的主战场。

始于金融业的边缘领域

早在1995年,万向集团即作为发起人之一参与设立了浙江天地期货,并且是持股21.34%的第二大股东。只是,天地期货成立几个月之后,万向集团旋即将所持股权转让了。那时的鲁冠球似乎还未意识到金融业的战略价值,在金融殿堂的门口瞄了一眼旋即离开了。天地期货后来落入同为浙商的新湖系黄伟手中,名称也变为新湖期货。

4年之后,鲁冠球折身再次回到金融业,目标仍然是期货。1999年9月,上海浦江期货的原股东将其所持股权,分别转让给上海万向投资70%,转让给深圳万向投资有限公司30%。万向系全资收购浦江期货之后,将其更名为万向期货,并持续对其增资。后万向期货的持股公司更名为通联资本及通联创业投资,万向期货也跟随更名为通联期货。如今通联期货又更名为通惠期货。

相较而言,期货业在中国的金融业大棋盘中相对处于边缘地位,2002年7月万向系所拥有的第二家金融机构——万向财务,虽是浙江省设立的第一家财务公司,但也依然处于金融业的边缘地位。

鲁冠球无疑是改革开放之后第一代民营企业家中的佼佼者,但万向系在金融领域的发力明显晚于同时代起步的其他民营资本集团。

几经拉锯控制民生人寿

2003年入股两家金融机构浙江省工商信托及民生人寿,标志着万向系进入了主流的金融业领域。

2003年4月,万向系参与陷入困境的浙江省工商信托的重组事项,万向控股以24.85%的持股比例成为第二大股东。2007年浙江省工商信托增资扩股,万向控股晋身为第一大股东。2012年4月,浙江省工商信托更名为万向信托,万向控股的持股比例高达76.5%。拿下万向信托,万向系成为浙商背景中唯一一个拥有信托牌照的民营资本。

相较于顺利入主万向信托,万向系拿下民生人寿的控制权则经历了多个回合的交锋。

民生人寿2003年成立伊始,发起股东多达21家,其中泛海系卢志强、万向系鲁冠球、希望系刘永好、海鑫钢铁李兆会等几大股东之间的持股很接近,特别是卢志强与鲁冠球,是持股14.45%的并列第一大股东。

万向系与泛海系对民生人寿的控制权都志在必得,为了强化自己的话语权,双方不仅皆参与民生人寿的数次增资,而且不约而同设法从其他小股东手中收购股份。到2007年底,万向系持有民生人寿股权达到17.09%,而泛海系则以16.96%的持股比例紧随其后。

2009年,万向系争取到了当时第三大股东海鑫钢铁李兆会的支持,后者向前者转让了1.43%的股权,万向系与泛海系的持股比例进一步拉开。而万向与海鑫两家同盟合计持股比例更是达到了32.52%,远高于泛海系的持股比例。

无奈之下,泛海系干脆于2010年将所持股份全部转手,甚至其中一部分还是转让给了万向系,泛海系从此彻底退出民生人寿,万向系则以55%的持股比例成为民生人寿的绝对控股股东。2010年7月,鲁伟鼎当选民生人寿董事长。

不能错过的浙商银行

2004年8月,全国第12家全国性股份制商业银行浙商银行宣告成立,这是在对浙江商业银行重组的基础上发起设立的股份制银行。错过了民生银行的万向系,显然不会再错过家门口的银行设立,万向控股以1.55亿元的出资额持股10.34%,成为三家并列第一大股东之一(1家国企、2家民企)。

此后,浙商银行于2007年、2009年、2010年经历了三次增资扩股,其总股本从设立时的15亿股增加至100亿股。浙商银行的三次增资扩股,其价格也是水涨船高,2007年增发价格1.21元/股,2009年增发价格1.59元/股,2010年1.67元/股,但万向系皆概无例外参与了等比例增资,所以保持着10.34%持股比例。据此计算,万向系为所持有的10.34亿股浙商银行股票,投入的资金总额约为15.46亿元。

2015年,浙商银行实施新一轮增资扩股,价格为2.88元/股。万向系旗下的民生人寿增持3.12亿股,耗资8.99亿元。此轮增资之后,万向系合计持有浙商银行13.47亿股,持股比例为9.28%。2016年4月,浙商银行于港股实现IPO,万向系的持股比例降低至7.5%。

目前,万向系为浙商银行并列第二大股东,第一大股东为国资背景的浙江省财务开发公司(14.79%)。浙商银行2012年年报显示,鲁伟鼎代表万向系出任该行监事会主席,2015年改派于建强任该行监事会主席。

曾经错过的金融牌照

万向系的金融版图中,目前独缺证券牌照。实际上,万向系在2004年曾经收购过一家证券公司——天和证券,而且是绝对控股。但由鲁伟鼎出任董事长的天和证券在2006年发生代客理财亏损6亿元事件,这个亏损额甚至超过了天和证券的净资产。

天和证券被迫进入破产重组,最终由浙江省财政厅系统的财通证券吸收合并。万向集团等老股东以零价格转让其所持股权,财通证券吸收合并天和证券之后,承担天和证券的一切债权、债务关系,天和证券随即注销。万向系失去一块对于民营资本来说稀缺的金融牌照,不得不说是一个战略损失。

此外,2007年万向系麾下的浙江工商信托还参与了博时基金48%股权的竞拍,如果顺利拿下,将成为博时基金的控股股东。遗憾的是,万向系铩羽而归,由招商证券以63亿元的天价摘走(当时招商证券原本就是博时基金的第二大股东,持股25%)。直到3年之后,其旗下通联资本参与发起设立浙商基金,并成为四大股东之一,这个遗憾才算部分弥补。

更早以前的2003年,万向系曾计划西进入川,控股正在重组的华锋信托。当时四川省属的原三家信托公司——四川省信托投资公司、四川省国际信托投资公司、四川省建设信托投资公司,计划合并重组设立为四川华锋信托,注册资本为5.5亿元。万向系意欲投入3亿元拿下51%的控股权,但最终未能成功,重组事宜也搁浅。后来未能诞生的华锋信托变成了四川信托,并由蜀地宏达系的刘沧龙最终入主。■

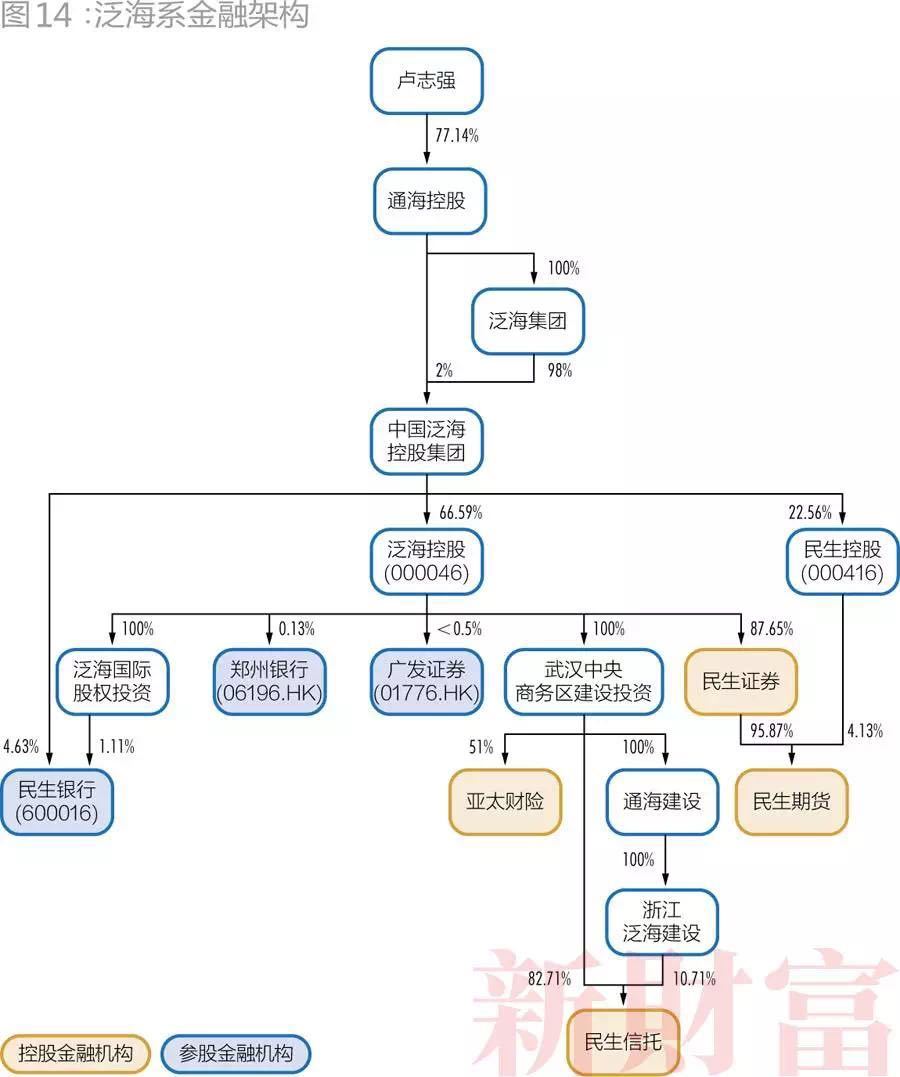

NO.14 泛海系

持股机构:控股4家,参股3家,合计7家

布局特点:“民生”为主,其他为辅

作为最早投资金融机构的民营资本代表之一,泛海系卢志强一直致力于打造金融领域的“民生系”(图14)。

目前国内带有“民生”字号的金融机构,无一不与卢志强有关——他是民生银行的大股东之一,也是民生银行的副董事长;民生银行下属的民生金融租赁,自然也与其有间接关联;同时他还实际控制民生信托、民生证券、民生期货;甚至带有金融特征的民生典当,也是归他所有。唯独保险业的民生人寿,身为发起人且曾是第一大股东的卢志强,在经历一番与万向系鲁冠球的争夺之后,最终失意退出。

规模化投资金融业的先行者

泛海系早在2003年以前即入股了6家金融机构,除了众所周知的民生银行之外,还包括民生证券、民生人寿、光大银行、海通证券、中关村证券等。

1996年,民生银行发起设立,泛海控股集团参股9000万股。2000年,泛海控股集团再从第三方受让5000万股民生银行股份,使得其持股总数达到1.3亿股,占总股本的9.42%,成为民生银行的第二大股东。这笔投资为其带来巨额的回报,民生银行上市以后,卢志强套现超过50亿元。2016年,在安邦集团晋身民生银行第一大股东之时,希望系刘永好、复星系郭广昌皆大幅减持,而卢志强却耗资逾百亿元,同时在A股与港股市场强势增持民生银行。截至2016年末,泛海系以5.74%的持股比例重回第二大股东位置。

2001年,泛海系介入了位于河南的地方性券商黄河证券的增资扩股。2002年4月,黄河证券完成增资扩股,并更名为民生证券。增资扩股完成之后,民生证券注册资本由1亿元猛增至12.8亿元,中国泛海控股以2.4亿元的出资额位居第一大股东,占比18.72%。

作为最早投资金融机构的民营资本代表之一,卢志强麾下的泛海系一直致力于打造金融领域的“民生系”。

实际上这并不是泛海出资的全部,由于当时证监会规定单个民营股东直接、间接持有证券公司的股权比例不得超过20%,泛海系采取了利用多家影子股东分散持股的方式。

泛海控股除了本身持有的股份之外,另以中国船东互保协会的名义出资1.2亿元,位居第五大股东,占比9.36%。2002年11月,中国船东互保协会所持民生证券的股权,转让给了泛海系关联公司海通建设。另外,中国泛海还与河南旅游集团等四家股东签订协议,托管了它们持有的全部民生证券股权,并于2003年初进一步收购了该等股权,使得泛海系的总股权比例达到43.7%。

之后几年,泛海系陆续接盘了部分老股东所持有的民生证券股权,并且陆续对民生证券增资,及至目前其总持股比例达到87.65%。

2002年4月,泛海系又成为民生人寿的发起人之一,并且是第一大股东。从该公司取名“民生”来看,卢志强就希望能够实际控制这家保险公司。但与同为发起股东之一的万向系鲁冠球争夺了8年控制权之后,卢志强最终被迫出局,并将股权转让给对手彻底退出了民生人寿。

2002年7月,海通证券实施增资扩股,泛海系麾下多家企业参与认购,总数达到8亿股,合计持股达到9.15%。随着海通证券2007年借壳上市,泛海系持股实现惊人收益。目前泛海系的持股分散,且无一家进入上市后海通证券的十大股东之列,因而无法知晓其是否还持有抑或已经套现。

除此之外,泛海系旗下的光彩事业投资集团(现已更名为泛海能源投资)早年还曾入股中关村证券9.74%,不过该券商已于2007年由法院判决破产。

“民生”家族再添两丁

2008年2月,泛海系以民生证券为跳板进入期货业,受让了山西物产期货55%股权;并且另行对其增资6000万元,持股比例一举达到82%,随后将其更名为民生期货。目前泛海系已100%持股民生期货。

2008年10月,卢志强与史玉柱相约参与广西北部湾银行的重组设立,泛海控股集团与巨人集团各自认购1.8亿股,各占9%股权,成为并列第三大股东。不过,泛海控股集团于2016年将所持股权全部转让给了巨人集团,使得后者一举成为广西北部湾银行的单一第一大股东。

2013年4月,泛海系控制的“民生”金融家族再添一丁——民生信托在北京正式开业。该信托原名为中旅信托,由北京首都旅游集团控股。中旅信托2003年即开始筹措重组事宜,2011年泛海系开始介入。其注册资本由2.3亿元增加至10亿元,泛海控股集团以6.93亿元的出资额占股69.3%。之后,泛海系将其更名为民生信托。目前,泛海系合计持股民生信托93.42%。

2015年11月,泛海系领衔的财团,以35亿元的总对价,受让了原海航系控制的民安财险100%股权。其中,泛海控股(000046)通过下属子公司受让了51%股权,实现对民安财险的绝对控股。之后,民安财险更名为亚太财险。自泛海系放弃民生人寿之后,在保险领域又得以补上缺失的保险牌照。

整体而言,卢志强历时十余年所致力架构的“民生”金融家族,除了民生银行之外,其他的基本乏善可陈,即使被万向系“抢”走的民生人寿,其经营业绩也一般。也许,即便是资本大佬,也未必能真正把金融业经营好。■

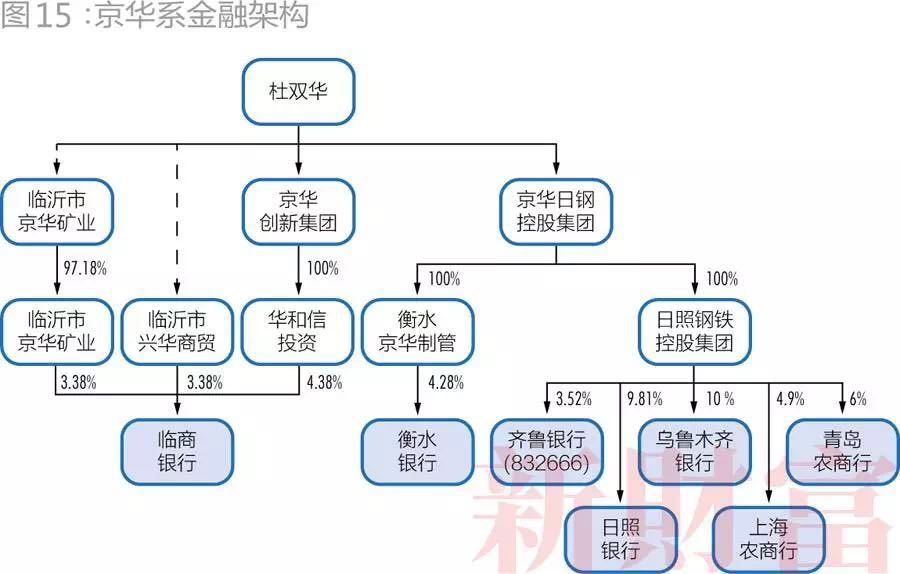

NO.15 京华系

持股机构:控股0家,参股7家,合计7家

布局特点:独钟情银行

钢铁大亨杜双华在所有涉足金融业的民营资本中,显得相当另类,他麾下的京华系所入股的金融机构清一色是银行,且入股的7家银行皆进入了前十大股东之列(图15)。除此之外,京华系公司还曾现身于唐山银行、莱商银行的前十大股东之列,只是2016年未再出现在前十大股东之列,是否已经减持退出不详。这7家银行中,规模最大的是上海农商行,其2016年末的总资产为7109亿元。此外,青岛农商行及齐鲁银行的总资产也分别达2075亿元、2072亿元。

此外,京华系入股的银行有明显的地域特征,其主要的产业基地在河北(京华制管)及山东(日照钢铁),而其入股的其中5家银行也在这两个省份,此为民营企业在入股金融机构时“近水楼台先得月”的又一例证。从时间上来看,京华系最早进入的金融机构为日照银行及莱商银行,大约都在2005年前后,而其最近入股的银行则是乌鲁木齐银行,于2011年入股。

京华系所入股的7家银行中,在4家拥有董事或者监事席位:在上海农商银行、青岛农商银行、日照银行、齐鲁银行各拥有一个董事席位,但其中没有一家是杜双华本人进入董事会出任董事的。日照钢铁控股集团资本运营部部长胡文明,代表京华系进入了三家银行(日照银行、青岛农商行、齐鲁银行)的董事会。而在此前,薛健也代表京华系出任了三家银行(上海农商银行、日照银行、莱商银行)的董事,他还一度出任过日照银行的副董事长。

上海农商银行披露薛健在京华系的官方职务是,“日照钢铁控股集团有限公司董事、副总经理,日照钢铁有限公司董事长”。据媒体披露,薛健在日照钢铁分管外事及融资事务,据称薛健曾为山东莱芜颇有名气的钢材经销商,并且为杜双华2003年创办日照钢铁时提供过融资担保,薛健因此而成为了杜双华的“铁杆兄弟”。

杜双华钟情于入股银行业,似乎与其所在资本密集型的钢铁业有着密切的关系,在关键时刻有助于其解燃眉之急。数据显示,仅2012年上海农商银行就对日照钢铁提供了6亿元授信,而日照银行也向其提供了近亿元贷款。■

NO.16 涌金系

持股机构:控股4家,参股2家,合计6家

布局特点:强势控制,尚缺银行

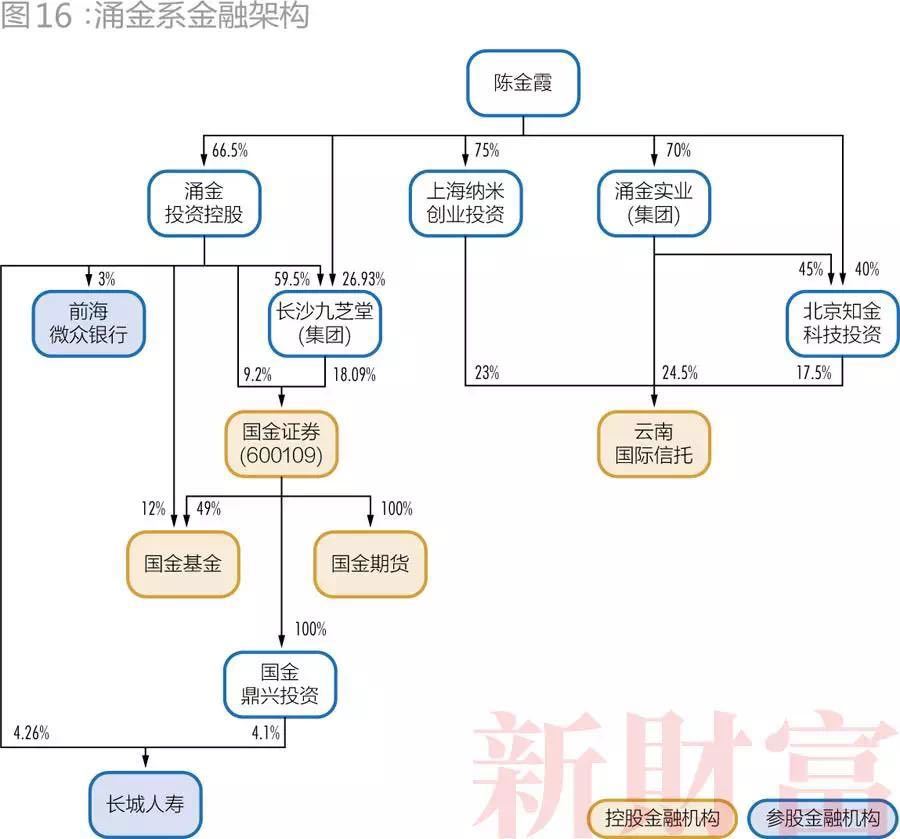

魏东自杀之后,涌金系并未倒下,其遗孀陈金霞成了这个资本家族的舵手。涌金系目前实际控制国金证券(600109)、国金期货、国金通用基金、云南国际信托4家金融机构,且在持股比例上都是强势控制,另外参股微众银行及长城人寿(图16)。

涌金系在金融领域的“基本盘”都是魏东2008年去世前所完成,而陈金霞不仅守业有成,还有所拓展。

2003年云南省国际信托投资公司改制重组,并更名为云南国际信托有限公司,涌金系麾下三家公司入股,合计持股55%,成为绝对控股股东。

2005年在证券业低迷时,涌金系旗下九芝堂(000989)及涌金投资,通过增资扩股及受让老股的方式,入股成都证券合计持有53.32%,成为绝对控股股东,旋即将成都证券更名为国金证券。2007年3月,国金证券成功借壳成都建投实现上市。

2007年3月,涌金系麾下九芝堂与千金药业(600479)联合竞标,以6.05元/股的价格,获得长沙市财政局所持有的2791万股交通银行国有法人股。仅在两个月后,交通银行于2007年5月15日在A股上市,当时股价超过13元/股,涌金系获得翻倍收益。

2007年10月,国金证券收购四川天元期货95.5%股权,并将其更名为国金期货。

涌金系在陈金霞时代,实际控制的金融机构又增加了国金通用基金。2011年11月,国金证券联合其他三家股东共同发起设立国金通用基金,国金证券持股49%成为控股股东,之后涌金系持股比例又进一步提高至61%。

设立已逾5年的国金基金,目前业绩处于行业中游。根据Wind的统计,截至2017年第一季度,国金基金发行了9只基金,基金总规模为246.6亿元,在所有已有发行基金的115家基金管理公司中排第64位。

涌金系麾下金融资产中,无疑属国金证券及云南国际信托最具含金量。

国金证券自不用说,其属于综合类证券公司,且于2008年被证监会评为A类A级,是少数实现上市的证券公司之一。目前涌金系在国金证券拥有除独立董事之外的6个董事会席位中的4席,且高管层大多由涌金系人员担任。

云南国际信托就资产规模而言,在全行业处于中等水平,截至2016年末自有资产及信托资产合计为2179亿元。云南国际信托2016年年报披露,涌金系在该公司拥有多达5个董事会席位,而且董事长、总裁皆由涌金系背景的人员担任,而云南省国资背景的董事仅为1人,由此可见涌金系对云南国际信托的控制力之强。■

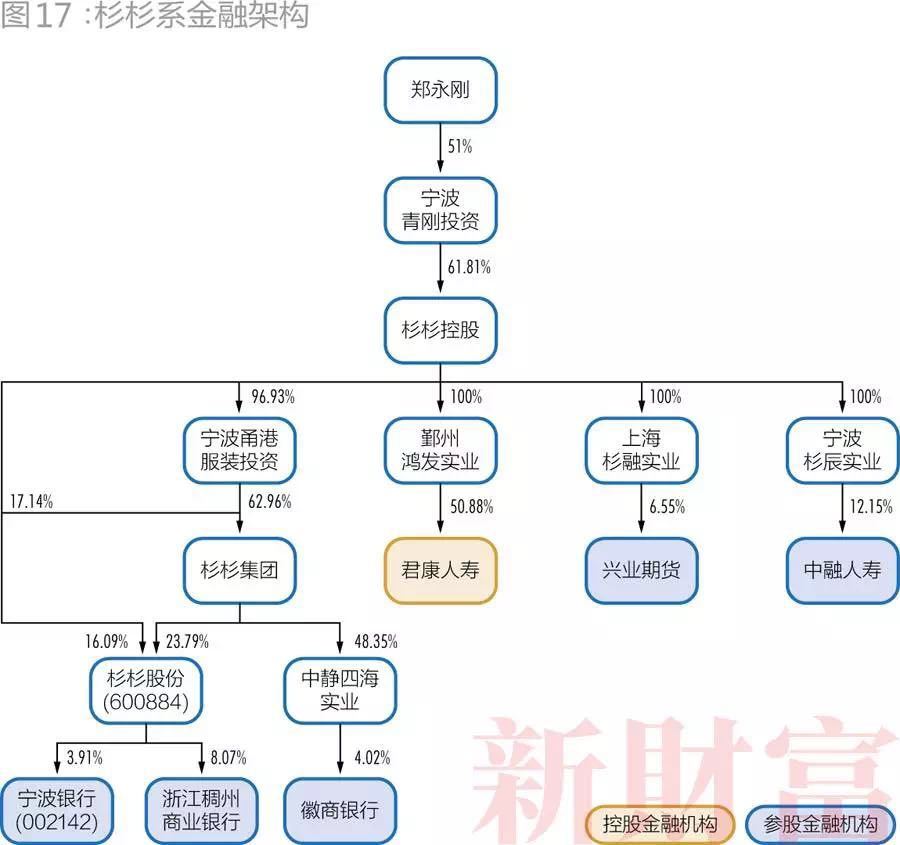

NO.17 杉杉系

持股机构:控股1家,参股5家,合计6家

布局特点:金融先驱,大器晚成

郑永刚的杉杉系,可以说是国内最早进入金融业的民营资本之一,德隆系、泛海系相较其而言都只能说是后来者。但是在相当长一段时间内,其除了早期入股的几家金融机构,再无新增投资,直到2007年之后,杉杉系对金融业的投资才重新开始提速。高峰时期,杉杉系曾持有9家金融机构的股权,后又减持部分金融机构股权,持股数量降低至目前的6家,其中控股君康人寿(图17)。

金融先驱

上世纪90年代的中国商界,郑永刚可谓风头正劲,他麾下的杉杉与李如成的雅戈尔并称为中国服装业“双子星”,即使与那时候象征着身份与地位的金利来相比,风头也不遑多让。

郑永刚早年在服装业获得的丰厚利润,使得其有了大量“闲钱”从事投资。“我就想投资金融,当时的想法就是投资金融业相对安全”,而其当时涉足的金融也几乎是全方位的。

1993年3月,宁波杉立期货设立,注册资本2000万元,股东为杉杉系两家公司:杉杉集团出资1700万元,占股85%;宁波保税区杉杉纺织品有限公司出资300万元,占股15%。虽然此后杉立期货经历数次增资及股权变更,但基本都是杉杉系内企业之间的调整。杉立期货几乎是中国最早设立的民营期货公司,较中国第一家期货公司广东万通期货,仅仅晚了半年时间。

同年,郑永刚又向当时的银行业主管机构人民银行申请设立宁波杉杉城市信用社。这便是宁波银行前身的一部分,后来宁波市区域内的所有城信社合并组建成为宁波城市合作银行,再经历增资扩股又更名为宁波市商业银行。杉杉股份(600884)在宁波银行的持股即由此而来。杉杉作为宁波银行的原始股东之一,为第五大股东,且至今依然拥有董事会席位。

此外,郑永刚还于1995年入股了万国证券(申银万国前身)在宁波的营业部。另有媒体报道称,1995年泰康人寿筹建时,郑永刚曾被游说出资1亿元作发起股东之一,只是郑永刚后来听台湾寿险公司老总说保险公司投资回收期长达15年,于是打消了入股的念头。泰康人寿如今已成全国第五大保险公司,当时放弃了入股的郑永刚,多年以后又重新追逐保险牌照。

大器晚成

可是,在投资了杉立期货、宁波银行之后的相当长时间内,杉杉系在金融业的投资止步于此,郑永刚的关注重点转向了房地产、锂电池、光伏等行业。直到2007年7月,宁波银行的上市,使得其持有的该行1.79亿股股票,获得近20倍的回报,杉杉系在金融业的投资又重新提速。

2007年11月,杉杉系宣布参与华创证券的增资扩股;2008年,杉杉集团子公司中静四海实业入股徽商银行;2009 年,杉杉系主导发起设立中融人寿;2010年,杉杉股份投资浙江稠州商业银行;2011年,郑永刚当时控制的中科英华(600110)收购天富期货25%股权;2012年,杉杉股份及子公司联合发起设立富银融资租赁;2013年,杉杉控股子公司鄞州鸿发实业收购正德人寿20%股份,之后逐渐实现了绝对控股,并将其更名为君康人寿。此外,杉杉系据称还入股了乌鲁木齐市商业银行及贵州银行,但未见现身于十大股东之列。

虽然杉杉系持有的金融机构数量不少,而且多数皆进入前十大股东之列,但目前而言真正具有较大价值的当属宁波银行及徽商银行。已经上市的宁波银行自不必多言,杉杉系持股量大,又拥有董事会席位,而且随时可以套现巨额现金。杉杉集团子公司中静四海实业为徽商银行第八大股东,该行于2013年11月在香港实现上市。

需要特别指出的是,中静四海实业所持有的徽商银行股权,是否确由杉杉系所属,还存有一定的疑问。杉杉集团在其2013年之前的短期融资券募集说明书中宣称,中静四海实业为其控股子公司,并且在财务上也是合并报表,但是代表中静四海出任徽商银行董事的,却是香港资本市场鼎鼎有名的“中策系”实际控制人高央,而此人与明天系肖建华又有着千丝万缕的联系。

郑永刚的杉杉系,可以说是国内最早进入金融业的民营资本之一,德隆系、泛海系相较其而言都只能说是后来者。

中静四海实业最新的股权结构显示,杉杉集团的持股比例为48.35%,其余51.65%由高央的中静集团持有,而在2013年之时,杉杉系三家公司合计持有中静四海实业84.4%的股权。

减持金融牌照

2014年之后,杉杉系的金融版图大幅压缩,不仅退出了几家参股的金融机构,甚至控股的金融机构也让渡控制权。

2014年4月,杉杉系长期全资持有的杉立期货首先易主。兴业国际信托通过受让及增资扩股的方式,一举获得杉立期货92.2%的股权。之后,杉立期货被更名为兴业期货。

2015年6月,郑永刚通过大宗交易平台转让股份的方式,将中科英华的控制权让渡予第三方,因而,该公司所持有的天富期货25%及中融人寿20%股权,也与杉杉系不再有关。特别是,杉杉系原先通过中科英华及宁波杉辰实业,共计持有中融人寿29.5%的股权,郑永刚也为实控人,而其减持中科英华导致了其本人实控人地位的旁落。

2016年8月,杉杉系参股的华创证券被刘永好控制的宝硕股份(600155)换股收购,杉杉系因此不再持股华创证券而改持宝硕股份的股权。

2016年末,杉杉系又将君康人寿20%的股权转让予刘忠田的忠旺系。虽然君康人寿2016年年报显示,杉杉控股下属公司依然持股50.88%,但郑永刚已经辞去董事长一职,其派驻的董事、高管团队也已经辞职。2017年2月,忠旺系背景的管理团队陆续进入君康人寿的董事会及管理层,这或是忠旺系全面接手君康人寿的前奏。

如若杉杉系将君康人寿剩余股权交割予忠旺系,则意味着其先后控股的三家金融机构全部出手,杉杉系将不再有控股的金融机构。■

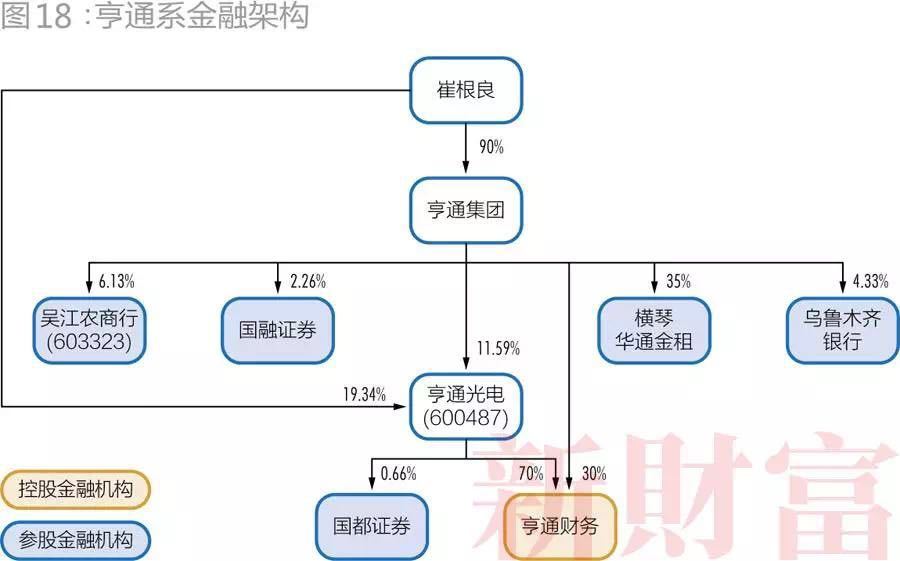

NO.18 亨通系

持股机构:控股1家,参股5家,合计6家

布局特点:财务投资,少量参股

从事光缆生产的江苏亨通集团,因其处于产业链的上游,并不直接接触广大消费者,因而知名度并不高。亨通系目前控股亨通财务,参股吴江农商行(603323)、乌鲁木齐市商业银行、国融证券、国都证券、横琴华通金融租赁(图18)。其实际控制的亨通财务,于2013年下半年才设立。

亨通系的金融股权中,最具价值的为吴江农商行及乌鲁木齐银行。亨通集团持有吴江农商行6.13%股权,为该行第三大股东。吴江农商行在全国农商银行中属于领先者,2016年末总资产规模达到813亿元,该行已于2016年11月29日实现A股上市。亨通集团同时还是乌鲁木齐银行第九大股东,持股4.33%。数据显示,乌鲁木齐银行2016年末总资产1307亿元。■

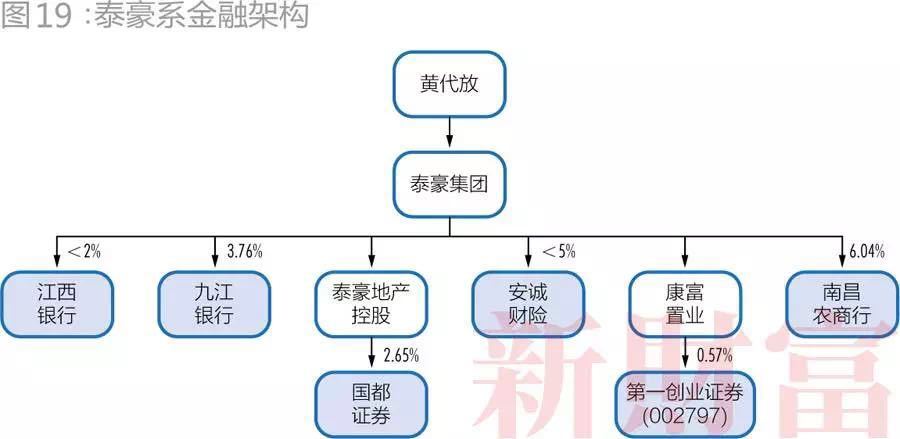

NO.19 泰豪系

持股机构:控股0家,参股6家,合计6家

布局特点:脱胎清华,扎根江西

如同肖建华的明天系借助北大的高校背景发展起来一样,黄代放的泰豪系则是借着清华的高校背景发展壮大。

黄代放为江西南昌人,生于1963年,1986年毕业于清华大学汽车系。1996年,他成功搭上母校的关系,在南昌成立了江西清华科技集团,并对外宣称企业系“清华大学企业集团半紧密层成员”。搭上清华大学的资源背景之后,黄代放无疑获得了江西、南昌省市两级政府的大量政策扶持,比如建立了规模庞大的“清华(南昌)高科技工业园”。这也成为黄代放日后经营地产业的家底。

数年之后,完成资源搭建的黄代放逐渐将“清华”的外衣褪去。2002年,黄代放将江西清华科技集团更名为江西清华泰豪科技集团,2005年再更名为泰豪集团有限公司。

扎根于江西的泰豪集团,所入股的金融机构也以江西境内为主,先后进入了南昌银行(后与景德镇银行合并为江西银行)、九江银行、南昌农商行,且皆位居前十大股东之列(图19)。■

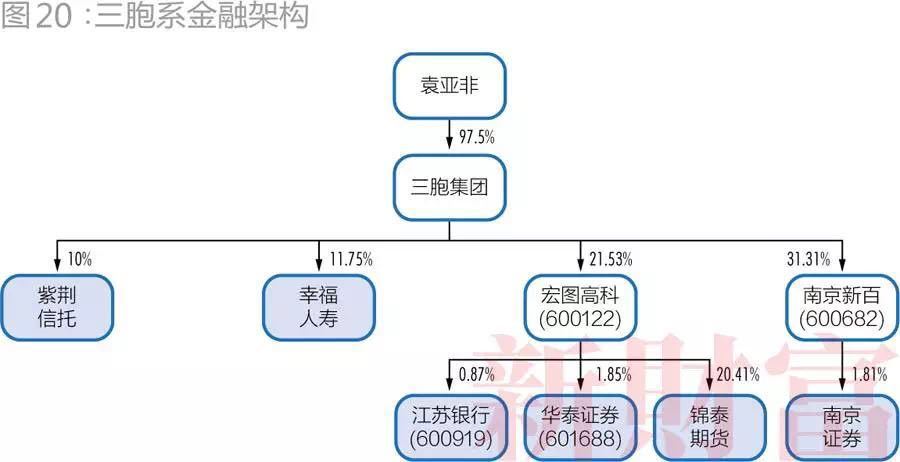

NO.20 三胞系

持股机构:控股0家,参股6家,合计6家

布局特点:小额投资,无心插柳

三胞系实际控制人袁亚非原为南京市政府公务员,1993年下海经商,他因2005年及2011年分别收购宏图高科(600122)及南京新百(600682)而进入公众视野。三胞系目前所入股的6家金融机构,大部分由麾下上市公司持有,而且有一部分是袁亚非入主该等上市公司之前就已经持有了(图20)。

三胞系所入股的金融机构,无一家拥有话语权。三胞系持股比例最高的为持有锦泰期货30%,该公司第一大股东为国资背景的江苏省投资管理有限责任公司,持股40%,如果加上其他国资股东的话则超过51%。三胞系另一家持股10%的紫金信托,其第一大股东同样为国资背景的南京紫金投资,持股60%。

三胞系所持金融机构中,相对具有较高价值者为江苏银行,但其仅持有0.87%,未进入前十大股东之列。■

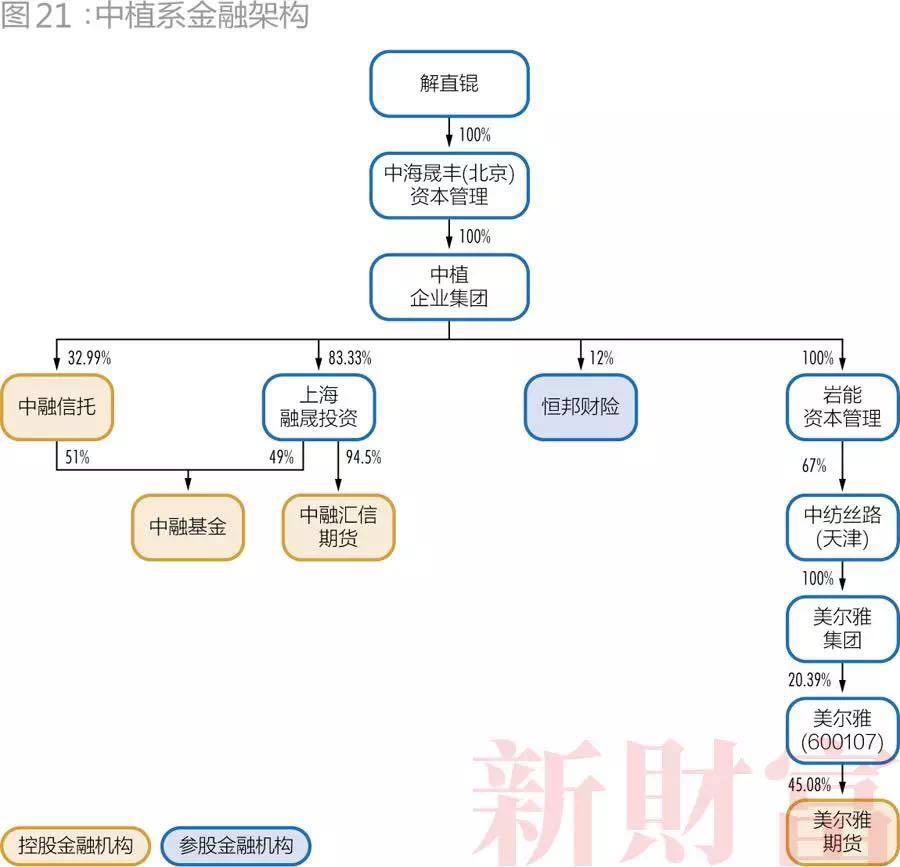

NO.21 中植系

持股机构:控股4家,参股1家,合计5家

布局特点:民营信托阵营头号选手

中植系掌门人解直锟,被称为信托大亨,虽然其控制有美尔雅(600107)、宇顺电子(002289)、三垒股份(002621)、中植资本(08295.HK)四家上市公司,但该等上市公司皆远不及中融信托之于解直锟的意义。

在金融领域,中植系目前控股有中融信托、中融基金、中融汇信期货、美尔雅期货,参股有恒邦财险(图21)。

中植系所入股的金融机构中,中融信托无疑是旗舰。截至2016年末,中融信托的资产总规模(含信托资产)高达8585亿元,按同等口径计算位居行业第四,仅次于中信信托(1.45万亿)、建信信托(1.32万亿)、兴业国际信托(9620亿元);而其2016年营业收入则以67.96亿元高居行业第二位,仅次于平安信托。在整个民营信托阵营中,无论是规模还是盈利能力,中融信托皆为无可争议的种子选手。

身为掌门人的解直锟低调至极,几乎绝缘于媒体采访。公开资料显示,1992年到2002年的十年间,解直锟以经营木材起家,完成了资本的原始积累,并于1995年创建了中植企业集团。

2002年4月,中植集团等5家出资方,共同参与哈尔滨国际信托的重组,并将其更名为中融信托。重组完成之后,中融信托注册资本3.25亿元,其中,中植集团占股36.92%,哈尔滨国资委占股24.61%,牡丹江新材料科技股份有限公司占股15.385%,哈慈股份有限公司占股15.385%,哈尔滨宏达建设发展有限公司占股7.69%。

中植系虽然控制四家上市公司,但该等上市公司皆远不及中融信托的分量重大。

2004 年4 月,中植集团受让哈慈股份有限公司持有的中融信托15.39% 股权,受让后中植集团持股比例上升52.31%;2009 年8 月,中植集团又受让了牡丹江新材料科技股份有限公司持有的中融信托15.385%股权,受让后其持股比例进一步上升至67.69%。

2009年12月,中植集团将36%的中融信托股权,以12亿元的价格转让给经纬纺机(000666),其自身退居为持股31.69%的第二大股东。截至2016年末,经纬纺机持股37.47%,中植集团持股32.99%。

虽然中植集团将第一大股东位置让渡于国资背景的经纬纺机,但中融信托的控制权一直都掌控在中植系手中。中融信托的董事长、监事长、总经理、副总经理皆为中植系人马,其中董事长刘洋据称系解直锟外甥。

坊间传言,中植集团向经纬纺机转让中融信托股份时,曾事先达成共识,经纬纺机只是财务投资,重大的经营管理决策依然由中植集团主导。

除了中融信托之外,中植系所持股其余几家金融机构基本表现平平。中融基金成立于2013年5月31日,截至2017年一季度末,管理的公募基金规模为425亿元,在117家公募基金中位居第51位。

中植系旗下中融汇信期货,是由中植集团的控股子公司上海融晟投资于2011年收购的吉林金昌期货演变而来。截至2015年末,其权益总额为11.56亿元。此外,中植系于2016年4月收购了美尔雅的控股股东美尔雅集团,从而间接控制了美尔雅期货。截至2015年末,美尔雅期货的权益总额为16.66亿元。■

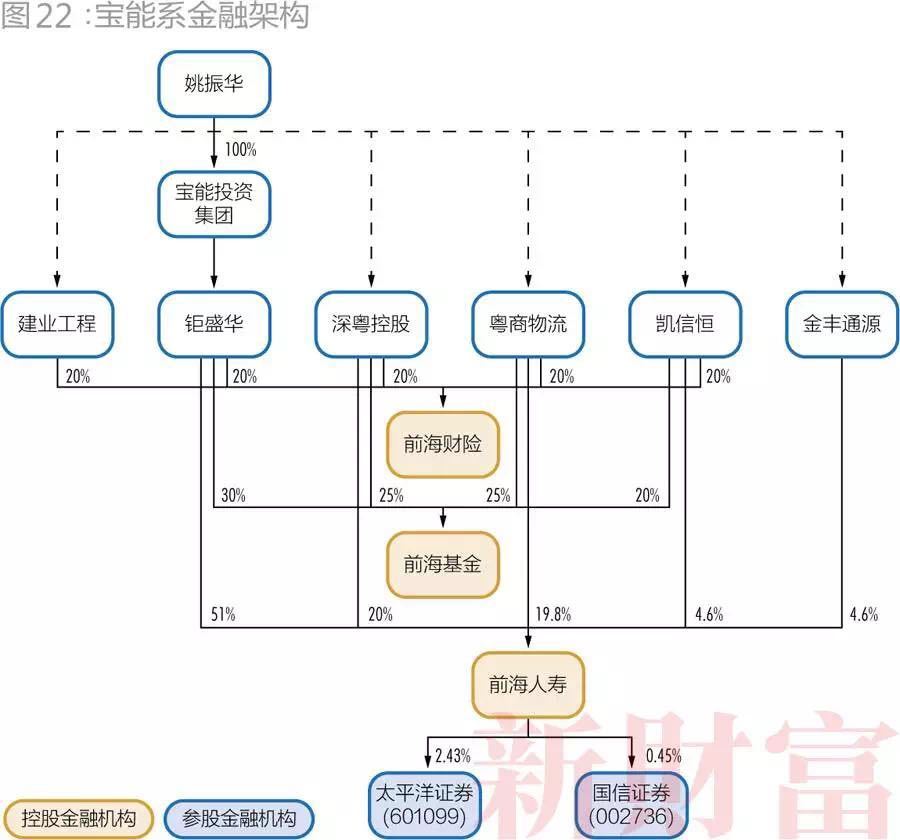

NO.22 宝能系

持股机构:控股3家,参股2家,合计5家

布局特点:关联隐性持股

因轰动全国的宝万之争,姚振华的宝能系及旗下前海人寿,被广泛关注。宝能系旗下已有三大金融平台——前海人寿、前海联合财险、前海联合基金,另外少量参股了太平洋证券及国信证券(图22)。

宝能系的核心金融平台前海人寿成立于2012年2月,但短短几年内,借助银保渠道主推的万能险产品,其资产规模实现突飞猛进式增长,至2016年末已达2441亿元。保费突飞猛进的增长,带来的是充沛的现金流,于是宝能系可以在二级市场强势举牌。

2015年8月,前海联合基金管理有限公司成立,标志着宝能系正式获得公募基金牌照;紧接着的2016年5月,其再获得一块财险牌照,前海联合财险宣告成立。

从前海人寿、前海联合财险、前海联合基金的股权结构来看,有四家持股者——钜盛华、深粤控股、粤商物流、凯信恒——同时出现在这三家金融机构的股东名单中。这几家股东中追溯至顶层自然人,虽然仅有钜盛华为姚振华持有,但实际其余几家皆为姚振华隐性控制。

以前海人寿为例,新财富曾详细追溯了其上层股东的历史演变轨迹,并且发现,随着外部股东广州立白、健马科技的退出,剩余的5家股东,不仅明面上的钜盛华为宝能控制,其余公司看似相互独立,但皆是宝能系曾经的子公司,或从宝能系独立出去。

因而,基本可以确认,前海人寿、前海联合财险、前海联合基金皆受姚振华控制。■

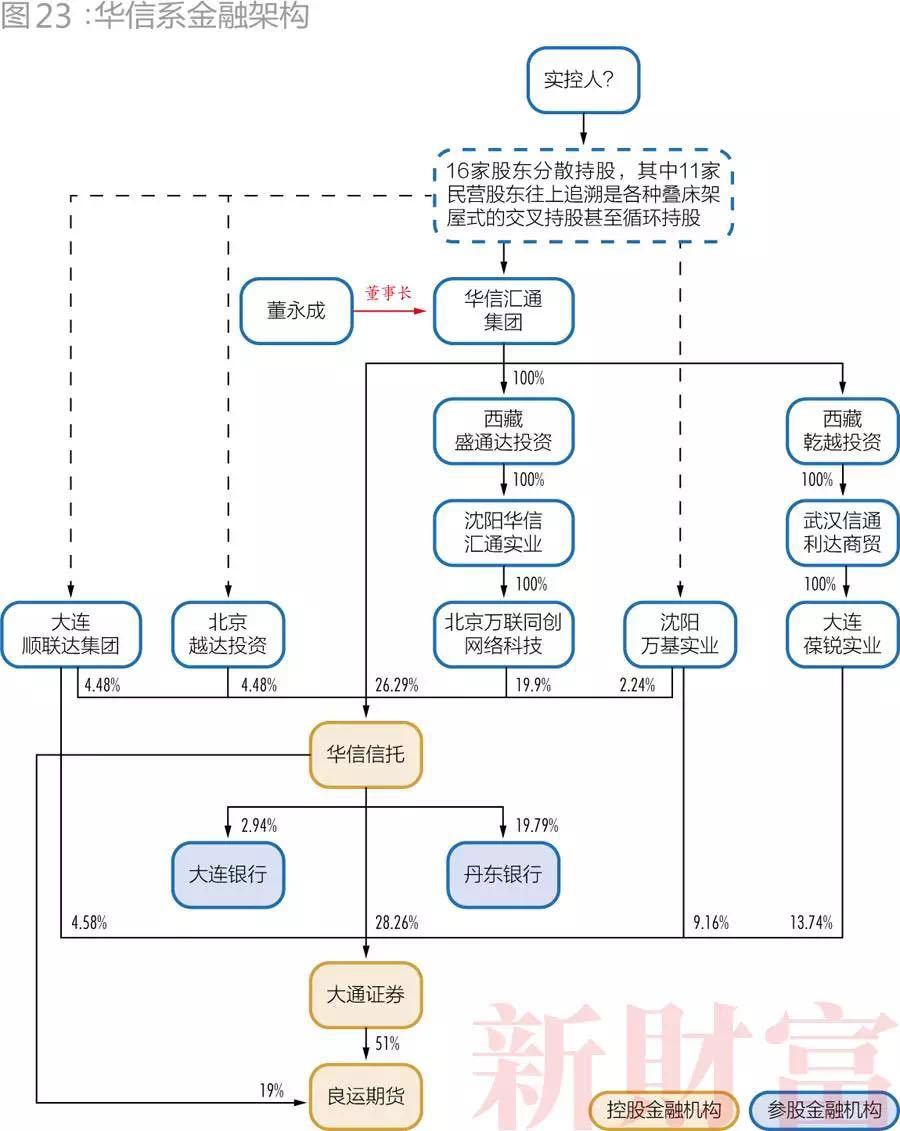

NO.23 华信系

持股机构:控股3家,参股2家,合计5家

布局特点:隐藏在云山雾罩中的实控人

华信系以华信汇通集团为上层控股公司,以大连华信信托为中枢纽带,涉入了5家金融机构(图23)。外界还在疑惑华信信托究竟是国有还是民营,一切都显得那么云山雾罩。MBO乎?实控人另有其人乎?但至少有一点可以肯定的是,华信信托早已不再是国有控股金融机构。

公开信息显示,华信信托前身为工商银行大连市信托投资公司,1997年因金融分业经营之规定,工商银行大连信托公司剥离划归大连市政府,并更名为大连华信信托。而华信信托现任董事长董永成的公开履历显示,其早年曾任工商银行大连市分行技改处副处长,后调任下属的工商银行大连信托公司总经理,并且一直任职至今。

华信信托究竟是何时变身为民营控股的?我们查阅了大量公开资料,追溯了华信信托的股权变化轨迹,发现关键的时间点为2006年。

华信信托早期的股权结构并无见诸公开信息,我们所能查到的关于华信信托最早的股权信息,是大连控股(600747)于2005年6月25日的公告披露:“大连大显集团有限公司占其注册资本的9.18%,与大连港集团、中国华录信息产业有限公司等6家企业并列其第一大股东。”所披露名称的三家第一大股东皆为国资,两家为大连市背景,一家为央企背景。

2006年12月,华信信托进行了一次增资扩股,注册资本从5.01亿元增加至10.01亿元。华信信托2006年年报显示,增资扩股之后的前四大股东分别为大连港集团(9.99%)、北京越达投资(9.99%)、沈阳万基实业(9.99%)、清华科技园创业投资(9.99%),大连港集团依然为并列第一大股东,而大显集团及中国华录信息产业公司持股比例则下降至4.59%。

华信信托民营化之后,以该平台为依托,先后又入股了多家金融机构,混业金融初步成型。

而到了2007年,华信信托年报中披露的股东情况则出现巨大改变。大连华信投资有限公司(下称“华信投资”)以49.18%的持股比例成为第一大股东,而原第一大股东大连港集团的持股比例则下降至4.96%。年报并未解释新晋第一大股东的股权来源,而华信信托在2007年并未进行大额的增资扩股,因而华信投资只能是通过受让老股的方式拿下近50%股权的。

此外,2006年年报披露,董永成是以职工代表的身份出任董事长,而2007年年报披露,董永成是以第一大股东委派的方式出任董事长的。华信信托年报显示,新晋第一大股东华信投资的法人代表、董事长为即为董永成本人。

更加蹊跷的是,华信信托当前的第一大股东竟然是曾经的控股子公司。华信信托2006年年报显示,其控股子公司中排在第一位的即为大连华信投资,华信信托持有其90%股权。2007年,华信投资成为华信信托第一大股东之后,华信信托控股子公司名单中,华信投资的名字也同时消失。

2010年,华信投资更名为华信汇通集团有限公司(简称“华信汇通集团”),并将注册地从大连迁址到北京(华信信托2010年年报并未披露第一大股东已经迁址、更名)。截至2012年末,华信汇通持有华信信托股权上升至56%。

而华信汇通集团成为华信信托控股股东之后,其自身的上层股东结构也经历频繁变更,变化翻天覆地。截至目前,华信汇通集团共计16家股东分散持股,持股比例最高者9.87%,最低者仅0.06%。这16家股东中,除了大化集团(占比0.85%)、大连天歌传媒(0.81%)、大连燃气集团(占比0.06%)、大连港控股(占比6.41%)、大连重工(1.16%)为国资背景之外,其余90%以上的股份由剩余11家民营股东持有。而这11家民营股东,往上追溯是层级繁多、叠床架屋式的交叉持股甚至循环持股(其中部分可追踪至华信信托董事长董永成)。

华信信托这一系列变化的背后,包裹着众多令人费解的谜团。比如,华信汇通集团为什么要采取如此繁复杂的股权架构?隐藏在这云山雾罩之中的实控人究竟是谁?是否是华信信托的管理层借此实现了MBO?

华信信托民营化之后,以该平台为依托,先后又入股了多家金融机构,混业金融初步成型。

2006年,华信信托介入大通证券重组,并成为其控股股东;2007年,华信信托参与大连银行增资扩股,持股5.2%(2015年降低至2.94%);2008年1月,华信信托与大通证券联合收购良运期货,合计持股70%;同年,华信信托参与发起设立百年人寿,持股9.01%(于2012年转让);2010年,华信信托参与丹东银行增资扩股,持股19.79%,成为仅次于丹东市财政局的第二大股东。

综观华信系所持股的金融机构,无一例外皆在辽宁省范围内,而其中除了丹东银行之外,其他又皆在大连市。由此可见,华信系的资本辐射力有限。

在华信系内,还有三家持股公司——北京越达投资、大连顺联达集团、沈阳万基实业,角色也颇为特殊。它们不仅同时出现在华信信托的股东名单中,还出现在华信汇通集团的股东名单中,其中两家也出现在大通证券股东名单中。这三家公司再无其他更多公开信息,因而疑似为影子持股公司。■

NO.24 新理益系

持股机构:控股2家,参股3家,合计5家

布局特点:掌控保险,谋控证券

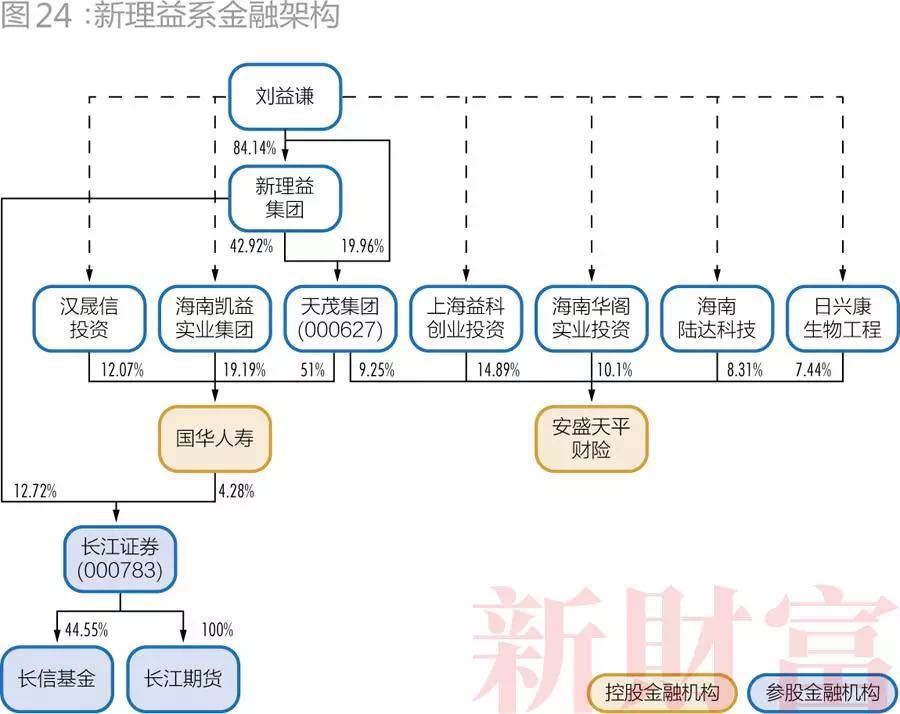

新理益系实控人刘益谦,人称“法人股大王”、“定增大王”、“艺术品大买家”,他在金融领域同样是个不可忽视的存在。新理益系控股有国华人寿、安盛天平财险,同时还是长江证券(000783)的第一大股东,通过长江证券又间接持股长江期货、长信基金(图24)。

2004年12月,新理益系主导发起设立天平汽车保险,由此获得一块财险牌照。天平汽车保险设立时的股东包括:新理益集团(20.17%)、上海益科创业投资(19.99%)、海南浦海实业(18.7%)、海南华阁实业(18.66%)、上海日兴康生物工程(17.4%)。

2007年11月,新理益系又通过旗下天茂集团(000627)主导发起设立国华人寿,由此又获得一块寿险牌照。国华人寿设立时的股东包括:天茂集团(19.99%)、上海汉晟信投资(19%)、上海日兴康生物工程(19%)、上海合邦投资(19%)、海南博伦科技(13.5%)、海南凯益实业(9.5%)。

两家保险公司设立之后,皆经历了不同程度的股东变更,但标志性的股权变更各有一次。2013年,法国安盛保险出资19.14亿元,受让了天平汽车保险32.84%的股权,再对其进行增资,使得中外方股东各占50%股权,天平汽车保险也相应更名为安盛天平财险。2015年,刘益谦实际控制的天茂集团出资72.37亿元,从其他股东手中收购国华人寿43.86%的股权,从而实现对国华人寿的51%控股。

实际上,国华人寿及安盛天平财险各自的多次股权变更中,除了法国安盛保险入股安盛天平,其余多被市场认为是新理益系内的左右倒手。

比如,2015年天茂集团收购上海日兴康生物工程、上海合邦投资及上海汉晟信投资分别持有的国华人寿20%、20%和3.86%股权(合计43.86%),当时天茂集团的公告披露,转让方与受让方皆不存在关联关系。但实际上,三家股权出让方皆与刘益谦存在不同程度渊源。

上海日兴康生物工程既是国华人寿的原股东,又是安盛天平财险的股东。该公司原名为上海武汉香烟伴侣生物工程有限公司,法人代表为刘益谦,他当时持股80%,吴敏杰持股20%。2005年4月,该公司更名为日兴康生物工程,法人代表变更为王琴,刘益谦也不再持股。2006年1月13日,新理益集团将持有的安琪酵母(600298)1950万股法人股中的618万股转让给上海日兴康生物工程。2007年12月29日,新理益集团将其所持有的天平车险2000万股股份转让给上海日兴康生物工程。

新理益系实控人刘益谦,人称“法人股大王”、“定增大王”、“艺术品大买家”,他在金融领域同样是个不可忽视的存在。

上海合邦投资与刘益谦也有过交集。2008年,中体产业(600158)曾将惠州奥林匹克置业公司的股权转让给上海合邦投资。紧接着,刘益谦的新理益房地产投资有限公司开发了位于惠州的奥林匹克项目。

上海汉晟信投资成立于2000年11月24日,注册资本8625万元,控股股东及法人代表皆为陈琛。汉晟信投资早年是法人股市场的熟面孔,曾在西安饮食(000721)、金晶科技(600586)、中体产业、滨江集团(002244)等股票中有过成功操作。其中,至少在中体产业与滨江集团两家上市公司中,汉晟信投资与新理益集团曾共同持股。此外,陈琛先后担任过天平车险董秘、上海分公司副总经理等职务。

国华人寿的现股东海南凯益实业同样与刘益谦存在交集。2006-2007年,海南凯益实业先后受让了天茂集团下属子公司盈海置业94.75%股权。盈海置业的资产主要包括拥有的海南盈滨岛448.84亩土地的使用权和开发权。2009年,新理益在海南的“新理益·半岛壹号项目”正式启动,该项目的开发主体正是盈海置业。

安盛天平财险目前的5家中方股东中,除了天茂集团与上海日兴康生物工程之外,上海益科创业投资也与刘益谦有渊源。上海益科创业投资成立于2002年11月10日,由天茂集团与王薇、刘俊千、常蜡珍、江国宝共同发起设立,其中天茂集团持股31.25%,自然人股东王薇则是刘益谦的夫人。之后天茂集团及王薇先后将上海益科创业的股权转让给看似独立的第三方。此外,海南华阁实业投资、海南陆达科技都被市场猜测为是刘益谦的影子公司。

继控股国华人寿、安盛天平财险之后,刘益谦又试图谋求证券牌照。

2015年4月,长江证券发布公告称,其第一大股东海尔投资拟通过协议转让其持有的公司无限售流通股6.98亿股(占公司总股本14.72%),权益变动完成后,新理益集团成为长江证券第一大股东,海尔投资不再持有公司股份。此次股权转让价格高达100亿元。2016年11月,相关股权方正式完成交割。

除了新理益集团从海尔投资受让的股权,国华人寿还从二级市场增持了长江证券。截至2016年末,新理益系共计持有长江证券17%的股权,但刘益谦并未实现对长江证券的实际控制。

长江证券的第二大股东湖北省能源集团此前进行了重组,于2015年末正式并入央企三峡集团。此外,三峡集团又通过三峡资本控股增持了长江证券,这样三峡集团通过两家子公司合计持有长江证券15.19%,仅仅略低于新理益系。从长江证券的董事会席位来看,新理益系与三峡集团各占三席,因而双方各自皆不拥有控制权。■

NO.25 君正系

持股机构:控股2家,参股3家,合计5家

布局特点:化工黑马,金融新秀

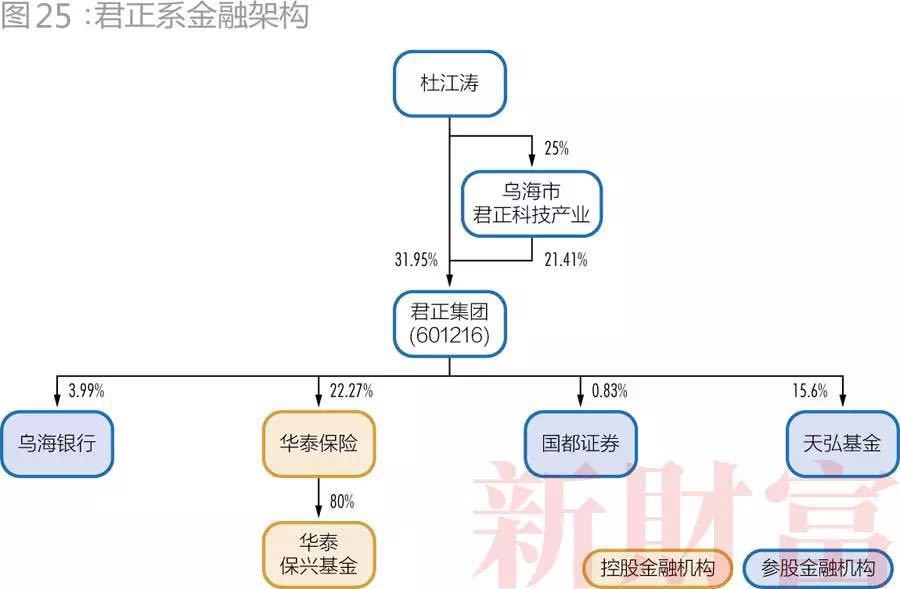

君正系实控人杜江涛,被称为民营化工黑马,其麾下拥有两家上市公司——君正集团(601216)及博晖创新(300318),凭借这两家上市公司的持股,其本人曾于2015、2016年连续两年位居“新财富500富人榜”内蒙古首富。

君正系旗下的金融机构持股,全数通过君正集团持有(图25)。杜江涛的目的或在于,将该上市公司打造成能源化工与金融服务并行的产融结合模式。

2007年7月,君正集团参与国都证券的增资扩股,以8750万元的现金认购了0.95%的股份。2011年,君正集团投资5000万元,认购了乌海银行3.99%的股权。相较而言,这两项都是小额投资,君正集团规模更大的金融投资,当属天弘基金及华泰保险。

2007年11月,君正集团从山西漳泽电力股份有限公司手中受让了天弘基金26%的股权,价格为3120 万元。之后,君正集团又陆续增加在天弘基金的投资。2011 年4 月,君正集团从兵器财务有限责任公司手中受让了天弘基金10%的股权,价格4336.75 万元。该交易完成后,其持股比例提高到36%,但天弘基金的第一大股东为持股48%的天津信托。2011年12月,天弘基金增资至1.8亿元,君正集团的出资额为6480万元,增资后所有股东持股比例维持不变。

只是,君正集团最终也未能实现对天弘基金的控股。2013年10月,蚂蚁金服宣布以11.8亿元的代价增资天弘基金,一举拿下51%的控股权,而君正集团的持股则被稀释至15.6%。虽然君正集团的持股降低了,但其持股价值已然实现了增值。借助余额宝的威力,至2017年第一季度末,天弘基金管理的基金规模突破1.2万亿元,成为唯一一家规模破万亿的公募基金。

继天弘基金之后,君正集团在金融业的另一项大手笔投资则是华泰保险集团。

2014年底,在央企被要求退出非主业的政策背景下,华润集团、宝钢集团、中海油等央企,将其所持有的共计约15.3%的华泰保险股权,以25.1亿元的底价挂牌公开转让。最终,君正集团及子公司君正化工以45.04亿元的出价,击败其他竞购者拿下该等股权,此价较挂牌价溢价高达79.6%。

2015年11月,中石化及子公司中石化财务公司,公开挂牌转让分别持有的华泰保险股份,两笔股权合计比例为13.94%,合计挂牌价40.39亿元。与之前不同,此次君正集团拉来人福医药及天风天睿两家同盟,组成联合体共同竞拍股权,最终君正联盟以46.4亿元摘牌,其中君正集团出资20.2亿元。

交易完成之后,君正集团在华泰保险的持股比例为22.27%,为第一大股东,若加上同盟军的持股,则其总持股达到29.24%,而其他股东持股最高者也不超过10%,君正系得以相对控股华泰保险。■

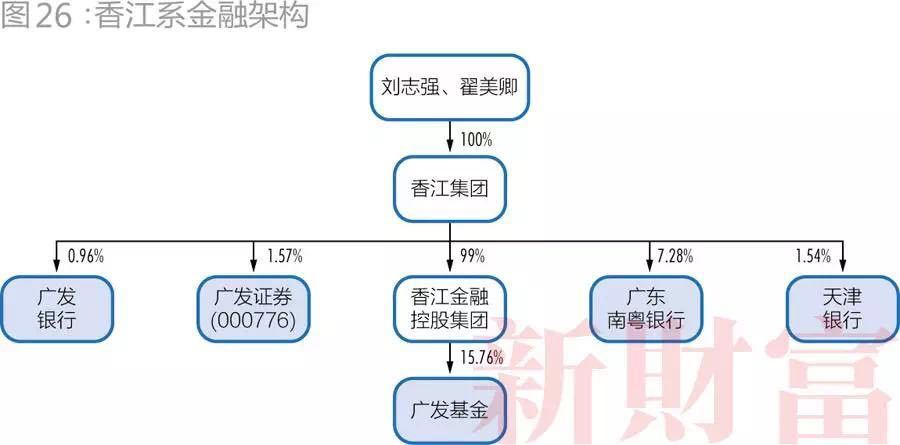

NO.26 香江系

持股机构:控股0家,参股5家,合计5家

布局特点:财务投资,见好就收

刘志强、翟美卿夫妇控制的香江系,可以说是老资格的金融投资者之一,其入股的金融机构家数不多(图26),且皆为参股性的财务投资,但含金量皆不错。因而,如果香江系的金融股权全数套现的话,将是一笔百亿级别的巨额财富。

1998年,香江集团投资入股广发银行,经过多次增持股份,现在为该行第七大股东,持股0.96%,香江集团董事长兼总裁翟美卿曾出任广发银行监事。广发银行作为全国12家全国性股份制银行中较早设立者,资产规模却位居靠后,2016年末总资产为2.05万亿元。

1999年,香江集团入股广发证券(000776),目前为其第八大股东,持股1.57%,翟美卿曾出任广发证券监事。广发证券为国内规模最大的证券公司之一,于2010年借壳延边公路实现上市,借壳完成之时,香江集团持股广发证券5.64%,为第四大股东。

翟美卿和丈夫刘志强控制的香江系,可以说是老资格的金融投资者之一,其仅入股广发银行、广发证券等5 家金融机构,但含金量皆不错。

Wind数据显示,香江集团于2014年第四季度减持了广发证券4764.34万股,2015年第一季度减持了1.157亿股。自2014年下半年至2015年上半年,A股走出了一波牛市行情,从2000点左右的低位最高突破了5000点(之后遭遇股灾暴跌)。香江集团减持广发证券的时间段,正是2014年底启动的以银行股领衔的金融股的大爆发时段,广发证券的股价也从10元/股水平最高涨至32元/股水平。根据估算,香江集团的减持均价应该25元/股左右,其套现额约40亿元。

2003年,香江集团参与发起设立广发基金,成为其第二大股东,目前持股16.76%。广发基金目前管理的基金规模为2300余亿元,在全国公募基金中位居第13位。

2009年12月,香江集团入股广东南粤银行(原湛江银行),与宝新能源(000690)同为并列第一大股东。不过目前降低至第四大股东,持股7.28%,翟美卿现出任该行董事。截至2016年末,广东南粤银行总资产规模2039亿元,位居全国城商行中等水平。

2010年,香江集团通过受让的方式入股天津银行,目前持股1.54%,未进入前十大股东之列。2016年末天津银行总资产6573亿元,高于全国绝大部分城商行。

近年来,香江系似乎改变了在金融领域仅作财务投资的定位。2012年初,香江集团将原子公司香江投资更名为香江金融控股集团,并将总部迁至深圳前海新区。香江金融控股的职责是对香江系的所有金融资产进行统一的管理与运作,其官网宣称,“未来几年,香江金融控股集团还将陆续申请新的金融牌照,增加新的金融业务,计划筹备财务公司、融资租赁、典当和信托公司等金融企业”。■

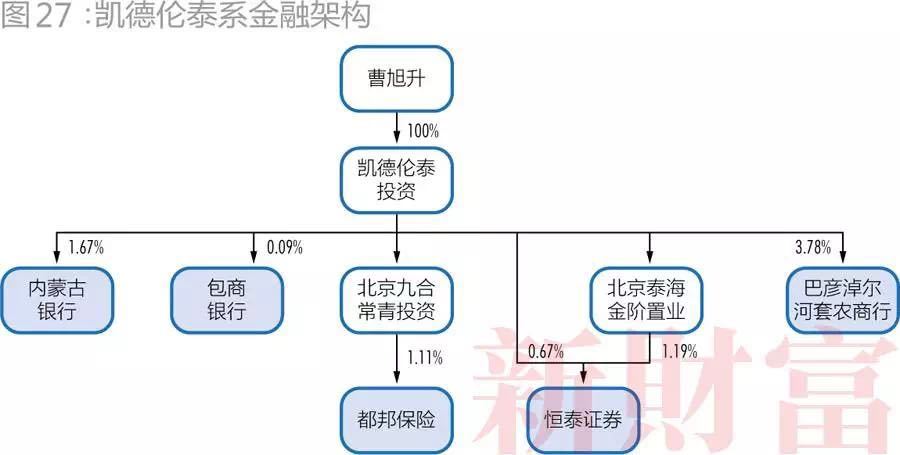

NO.27 凯德伦泰系

持股机构:控股0家,参股5家,合计5家

布局特点:明天系跟班

凯德伦泰投资目前直接、间接投资5家金融机构,皆为小比例参股,其中入股的三家与明天系麾下金融机构有交集——内蒙古银行、包商银行、恒泰证券(图27)。

凯德伦泰投资曾经为君正集团(601216)的第四大股东,君正集团的招股说明书披露,凯德伦泰的实际控制人为内蒙古人曹旭升(100%持股)。曹旭生本人曾出任君正集团的监事,官方披露的履历为:“曹旭升,1963 年3 月出生,内蒙古师范大学毕业,本科学历。历任中国神华能源集团有限公司神华准煤运销公司自备车管理办公室主任。现任天津开发区伊东工贸有限公司法定代表人,内蒙古宏泰博欣投资有限公司法定代表人,内蒙古凯德伦泰投资有限公司法定代表人,赤峰交通路桥投资经营有限责任公司董事长兼法定代表人,内蒙古东泰矿业有限公司执行董事。”

从其与明天系有诸多交集来看——企业源自内蒙古、实控人(或夫人)源自内蒙古、共同入股内蒙的金融机构,双方似乎有着某些隐秘的关联。■

NO.28 世纪金源系

持股机构:控股0家,参股5家,合计5家

布局特点:起步晚,涉猎广

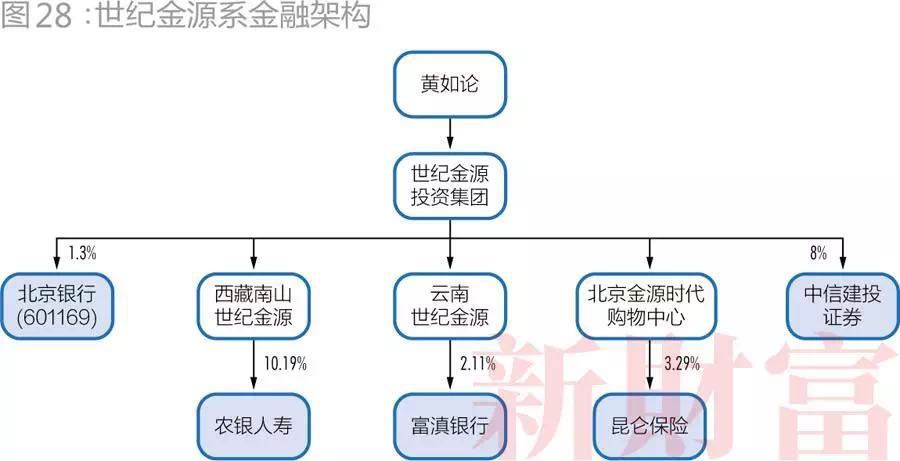

靠商业地产及度假酒店起家的闽商黄如论,涉足金融业起步较晚,但也形成一定规模,其实际控制的世纪金源投资集团直接、间接入股了5家金融机构:北京银行1.3%、农银人寿10.19%、富滇银行2.11%、昆仑健康保险3.29%、中信建投证券8%(图28)。

与其他民营资本“就近投资”不同的是,黄如论作为福建背景的民营资本,其所入股的金融机构却全数都在福建之外,这与其运营总部设在北京不无关系。■

海航集团万亿资产公开,但神秘第一大股东Guan jun已退出:他是谁?

http://www.xcf.cn/jrdd/201707/t20170728_781136.htm

7月24日晚间,“内忧外患”的海航集团向全体员工发送的一封公开信,拨开了“谁的海航”谜团。

公开信提及,设立在境内外的慈航基金会和CihangFoundation拥有海航集团50%以上股份,为公司第一大股东,12个公司高管持股47.5%,海南航空控股股份有限公司持股0.25%。野马财经注意到,此前引起巨大争议的神秘个人股东Guan jun已经退出了最新的股东名单,第一财经报道提及,海航集团方面表示Guanjun所持股份已经全部捐给了海南省慈航基金会。

不过,这封公开信带来了更多新的疑问:为何现在公开股权结构?退出的个人股东Guanjun到底是谁?何时成为股东?入股价格是多少?持股多少?何时捐出股份?所捐股份价值多少?野马财经就上述问题致电海航集团相关人士,7月25日下午,对方回复称:“Guanjun股份问题涉及个人隐私,不便作答。”

不过,一个值得注意的细节是,此前财新报道,银监会要求各家银行排查包括万达、海航等6家企业的授信及风险分析,这些企业的共同点是:海外投资比较凶猛、在银行融资巨大。

蝴蝶煽动翅膀,引起太平洋彼岸的一场海啸。报道出来之后,万达集团已经将手中的77个万达酒店和13个文旅项目分别转让给了富力地产和融创中国,其旗下的南昌西湖万达广场也被合生创展(0754.HK)董事长朱孟依旗下公司拿下。

而海航则突然披露了最新的股权结构。就披露的12位自然人股东中,海航集团董事局主席陈峰、海航集团董事长王健各自持股14.98%,并列成为最大自然人股东。所有股东个人承诺:“在离职或离世时向基金会捐赠其所有股份,基金会在海航集团的持股比例会继续增加。最终,海航集团将由慈善机构持有。”

就上述承诺是否会强制执行,海航集团人士对野马财经表示:“没有授权,无法回答这一问题”。

据了解,目前海航集团的第一大股东慈航基金会的持股,就是通过捐赠获得的。2013年4月,在海航慈善之夜晚宴上,海航集团董事局主席陈峰就公开表示,海航集团将向慈航基金会捐赠第一期价值30亿元的股权,用于开展慈善事业。

按照目前境内外慈航基金会披露的持有海航集团的股份来看,此后捐赠的股份数量相当可观。

第一财经曾披露,海航集团的股东还将陆续把股权捐赠给公益基金会,其中约60%的股权捐赠给境内的慈航基金会,约40%股权捐赠给境外的Cihang Foundation。

资料显示,慈航基金会是一家2016年注册成立的非营利性公益组织,属于地方性非公募基金性质,由海航集团发起设立,基金启动资金为2000万元。基金会主要开展赈灾救助、扶贫济困、公益援助等公益活动。

值得注意的是,按照我国现行政策,通过公益性质的基金会持股,在所得税方面有较大优待。

海航的神秘股东Guan jun

本次海航股权变动,最大的看点就是“Guanjun”的退出。

此前坊间有传言称,海航集团股权结构复杂,一位名为“Guanjun”的80后为海航的最大股东。

对此,海航集团曾公开回应称,Guanjun是作为私人投资者间接持有海航集团股份,不是最大股东,而且已经退出。

因为海航集团是非上市公司,此前没有披露过股权结构。野马财经多方了解,Guanjun的股份应该有一部分是去年从印度商人Bharat Bhise手上接手而来。

海航的这位投资者Guanjun目前能够查到的公开信息极为有限。只知道他是一位80后,曾担任海航集团旗下一个P2P平台的联席主席。

从工商信息查询可知,Guanjun名下还有太平洋美洲(北京)投资顾问有限公司、北京美悦玺科技有限公司。但是,野马财经没有求证到这些公司究竟是Guanjun名下的,还是其他同名者旗下的公司。

据第一财经报道,海航这位个人投资者Guanjun已经将所持股份捐赠给了海南省慈航公益基金会。

从1千万到一万亿,海航资产暴增10万倍

而海航集团的股权变动如此引人关注,还在于股权价值。

1988年,以海南建省兴办特区为标志,第二轮国内改革开放大潮掀起。然而,海南岛孤悬海外,交通极为不便,当时当地政府和人民都迫切希望能够有一家海南的航空公司。

在这一背景下,1989年,海南省政府相中了有过在航空系统工作经历的陈峰。为他提供了1000万元的启动资金,陈峰自己筹集370万美元,买了两架波音飞机,创立了海南省航空公司。

由于初始资金问题,很长一段时间,海航集团一直被外界视为地方国企。1992年,海航敏锐地捕捉到海南成为首批股份制试点省份的机遇,主动向省政府提出股改申请并获得批准。那一年10月,海航改制成功,还募集了2.5亿元资金。

20多年过去,当时仅有1000万启动资金的海航集团,如今已经发展成为一家囊括航空、酒店、旅游、地产、商品零售、金融、物流、船舶制造、生态科技等多业态的大型企业集团,业务版图布局全球,总资产规模高达1万多亿元。

美国《财富》杂志7月20日晚间公布的2017年世界500强榜单中,海航集团以530.353亿美元的营业收入,登上榜单第170位。这是海航集团连续第3年登上榜单,排名较2016年的353位,大幅跃升183位。

截止到2016年末,海航集团纳入合并报表范围的子公司有725家。其中,根据兴业证券交通运输行业分析师的一份研究报告显示,“海航系”A股、港股两地上市公司11家,分别为:海航控股(600221.SH)、航基股份(0357.HK)、渤海金控(000415.SZ)、凯撒旅游(000796.SZ)、海航基础(600515.SH)、海航创新(600555.SH)、海航投资(000616.SZ)、香港国际建投(0687.HK)、海航实业集团(0521.HK)、供销大集(000564.SZ)和天海投资(600751.SH)等。

而海航集团也通过海航资本在金融领域进行全牌照布局:旗下有租赁、保险、证券、信托、银行、互联网金融等多项业务,资产规模逾 4200 亿元,总收入超过 300 亿元。根据方正证券通信组首席分析师马军的研报显示,海航资本还布局了一家A股和3家新三板挂牌公司:联讯证券(830899.OC)、渤海金控(000415.SZ)、皖江金租(834237.OC)、海航期货(834104.OC)。此外,海航资本还有30多家成员公司,拥有1200个网点。

而海航集团近年来资产规模的急剧扩张,也得益于海航集团这些年“四处出击”、“高歌猛进”式的兼并收购。

海航集团有限公司2017年公司债券评级报告

从本世纪初开始,海航集团先后收购重组了长安航空、新华航空及山西航空。机场方面,海航集团以7.8亿的代价控股海口美兰国际机场,并在2002年6月受托运营管理海南机场股份有限公司及三亚凤凰国际机场。

在这一轮大并购结束后,海航集团成为“中国四大航企”之一。

2005年,投资大鳄索罗斯旗下的量子基金以2500万美元投资海航公司。从此,海航就把“触角”伸到了全球。

2006年,海航集团重组香港中富航空(现更名为香港航空)和香港快运。之后,又在澳大利亚、新加坡、法国等地频频落子。

而海航集团亦在《2017公司债券评级报告》中称,受益于这一模式,核心产业体量增幅明显。

海航集团有限公司2017年公司债券评级报告

在方正证券通信组首席分析师马军看来,海航集团兼并收购的资金,主要来源为公司主营产业获取的自有资金;地方政府扶持资金;股权和债券抵押融资资金。他也提及,这种模式能使资产规模飞速扩张,但有较大的杠杆风险。

马军在研究报告中指出,海航集团在产业布局上采用了实业投资并购与金融产业并购“双拓展”的模式。实业方面从航空业逐步拓展,沿产业链发展旅游、酒店、物流、船舶制造,零售等行业,主要进行纵向并购;而金融产业则与实业业务匹配发展,进行产融结合。

如今,在金融去杠杆的大背景下,海航集团还能施展其实业投资并购与金融产业并购“双拓展”模式吗?恐怕很难。根据《2017公司债券评级报告》显示,海航集团2016年资产负债率为59.43%。虽然同比呈下降趋势,但是这一数据仍存杠杆风险。

海航集團500億戰略轉型 淘金數字化新旅遊

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2017-10-17/1154732.html

每經記者 李卓 每經編輯 曾健輝

10月17日,海航集團在京舉行戰略發布會,宣布將投下500億元用於轉型,並率先提出MTS(Mobile Travel Services)——人的移動場景旅行服務模式。

勁旅咨詢傳媒機構總經理魏長仁接受《每日經濟新聞》記者采訪時認為,從前幾年的市場表現來看,海航集團基本上還是單打獨鬥,協同性不強。在巨頭雲集的旅遊消費市場,相比500億元巨資,更加決定海航集團競爭力的還是綜合運營能力。

之所以高度看好數字化新旅遊,海航集團董事局董事、海航科技集團董事長兼首席執行官、HiApp董事長童甫表示,隨著消費升級,中國已連續成為世界第一大出境旅遊來源國和世界第四大國際旅遊目的地,並擁有世界最大的國內旅遊市場,但用戶依然面臨多個痛點,行前、行中以及行後的需求還無法獲得很好的滿足。越來越多的消費者對航旅預定的快捷性、可靠性、出行方案的無縫銜接都提出更多的要求;旅遊行程中的隨身服務、移動助理、智慧消費也逐步成為人們出行的期待。

此番海航集團500億元的投入就將主要用於推動新旅遊、數字化和整個服務生態體系MTS的建設。

據海航資料顯示,海航旅業參控股航空公司19家,機隊規模逾760架。通過近年的收購,海航擁有全球最大航空餐配公司、全球最大航空地服公司以及飛機租賃公司、航空維修公司。海航酒店投資或管理著多個知名酒店品牌,運營及投資國內外酒店逾8000家,客房總量逾120萬間。在旅遊行業,海航旅遊擁有出境遊品牌凱撒旅遊。“從基本面看,海航基本涵蓋了旅遊行業的主要要素,但只有形成合力才能形成競爭優勢。”魏長仁指出。

在魏長仁看來,旅遊消費市場風起雲湧,已經到了一個市場拐點,這個階段,資本沒有那麽火熱了,賺錢能力也沒那麽強了,整合是一個比較好的盈利路徑。而隨著海航系500億元巨資的再湧入,行業整合速度還會越來越快,市場集中度還會越來越高,“但最終拼的還是運營、服務能力、用戶體驗,真正的口碑以及產品供給能力。”魏長仁說。

Next Page