- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

格力電器:深交所再發問詢函 關註銀隆與中信陽光簽單事宜

深交所11月2日對格力電器再次下發關註函。針對日前珠海銀隆與廣東中信陽光簽訂1000輛新能源車訂單一事,深交所要求格力電器11月7日前進一步說明合同生效條件及違約責任等;結合中信陽光信用狀況及支付能力說明其履約能力;說明廣東中信陽光與珠海銀隆及公司是否存在關聯關系,廣東中信陽光與公司擬收購珠海銀隆100%股權的所有交易對手方及其關聯方是否存在關聯關系;該合同對珠海銀隆本年度以及未來各會計年度財務狀況、經營成果的影響;結合銀隆本年實際經營情況和在手訂單情況,說明認為銀隆“預計承諾業績實現的概率較高”的依據。

格力配资方案遭股东否决,董小姐该不该发怒?

http://www.xcf.cn/tt2/201611/t20161104_777545.htm

配资增发的认购方实际要获得的是收购完成之后的企业的股份,也就是说,他们获得的股份中已经包含了此次收购的协同效应。而且,这8家配资认购方既非收购方格力电器,也不是被收购方珠海银隆,换言之,他们对协同效应的产生并无贡献(至于格力集团的贡献已经体现在了其原有的股份价值之中)。这样一比较的话,难道配资价格不应该高于换股收购的作价吗?而以协同效应产生之前的格力股票价格,购得协同效应产生之后包含着银隆的格力股票,岂不是大大地让8家配资认购方占了便宜?

董明珠遭中小股東狙擊 格力多元化背後的權力博弈

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2016-11-06/1050513.html不!

這是格力電器的股東們集體向董明珠發出的抗拒。

10月28日格力電器臨時股東大會上,這樣的聲音發出了16次,每一聲都代表著一個議案遭到否決。目前,格力電器收購珠海銀隆新能源有限公司(下稱“珠海銀隆”)的議案是否得以通過尚無定論,但97億元的配套定增融資方案已遭否決。

這既是股東們對行使權利的彰顯,更揭示了中國上市公司治理的一個典型問題:在所有權與經營權分離的情況下,當股東與管理層發生分歧時,二者的矛盾如何調和。

在格力身上,矛盾或以更加激烈的方式呈現。作為格力電器董事長和公眾人物的董明珠,借助自身強大的話語權,堅持推進多元化戰略;另一方面,在股權結構較為分散的格力電器,董明珠的想法目前無法獲得相應數量股東的支持。

一段廣泛流傳的視頻表現了董明珠對股東們的不滿。董明珠對投資者們說,“給你們給得越多你們越得意,越得意你們話越多。兩年給你們分了180億,你去看看哪個企業給你們這麽多?”

多元化戰略背後,是董明珠希望的更多控制。董明珠收購珠海銀隆的定增融資方案一旦通過,便將晉升為格力電器第四大股東。

股東們與董明珠的分歧,給格力電器的未來打上了一個問號。雙方都希望決定航行的方向,但舵輪只有一個。

來自中小股東的反對

10月28日的股東大會,董明珠的跨界新能源汽車計劃遭遇第一次重大阻礙。格力電器關於收購珠海銀隆這26項議案中,其中15項遭到否決。

這次股東大會的目的,即26項議案的核心內容,是對兩個事項進行表決:第一,發行股份定增130億元收購珠海銀隆100%股權;第二,向格力集團、格力電器員工持股計劃等8名特定投資者發行股份募集配套資金96.9億元。

為此,股東們需要對三大主要議案進行表決:一份是同時關涉兩個事項的總綱性議案《關於公司本次發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易符合法律、法規規定的議案》(下稱“總綱議案”),另外兩份則是分別對應第一、第二事項的《關於公司向特定對象發行股份購買資產方案的議案》(下稱“收購議案”)和《關於公司募集配套資金的議案》。

表決結果頗為蹊蹺。僅有定增130億元收購珠海銀隆的議案獲得通過,而總綱議案和募集配套資金的議案未獲得通過。這意味著,募集配套資金96.9億元的事項遭到否決,而收購珠海銀隆的議案是否通過,卻尚不明確。

原因在於,盡管收購議案獲得通過,但由於作為先決條件的總綱議案遭到否決,因此定增130億元的收購議案究竟算是通過還是沒通過,格力電器董事會無法給出明確答案,深交所也看不明白。

10月31日,深交所給格力電器發出了關註函,要求格力電器明確說明發行股份購買資產相關議案整體上是否認定為通過。而格力電器也在10月31日開始臨時停牌,並於11月3日公告稱“關於發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的部分議案未經2016年第一次臨時股東大會審議通過,因此公司擬對本次交易的方案進行調整”,並將原定於11月4日對深交所的答複申請延期到11月7日。

機構對此進行了不同的解讀。海通證券分析師認為,由於作為先決條件的綱領性議案被否,這實際上意味著收購方案整體被否定。而長江證券則認為,除此之外還存在配套融資不通過,但發行股份收購銀隆落地的潛在可能。

一位匿名接受經濟觀察報采訪的華南某公募基金經理表示,依然看好格力。他評價稱“低估值且高成長。”格力收購新能源資產受阻並未導致他減持倉位。他管理的基金也大舉買入了格力。他透露稱,目前的投資邏輯是繼續持有。至於股東大會的細節和後續交易的調整,他不願多說,反而調侃“格力已經夠熱鬧了,我們就不去湊這個熱鬧。”

權力和權利的較量

中小股東們反對的理由,既有對格力電器戰略的質疑,也有出於對自身權益受到侵蝕的擔憂。因為,在發行股份定增130億元和96.9億元配套融資方案背後的,是董明珠與中小股東們對格力控制權的博弈。

格力電器的股權較為分散,中小股東們的票數是反對的主力軍。綱領性議案與96.9億元定增議案中反對與棄權票數相加均超過一半,其中來自中小股東的反對與棄權票數均則超過了中小股東總票數的65%。而收購議案的通過也非常驚險,以66.96%剛好超過三分之二的比率通過,並且其中有一半的中小股東票數為反對票。

空調企業跨界造車,消息公開以來格力並不被外界看好。一份長約135分鐘的股東大會錄音顯示,此次股東大會上董明珠與珠海銀隆董事長魏銀倉的話語中,不少內容都是在回答股東們拋出的對銀隆新能源車在同行業競爭力、銷售模式、電池技術等方面的疑問。

此次董明珠又在放“豪言”,稱“3年之後還做不起來我把他(魏銀倉)斃了”,“我們收購銀隆可以再造個千億企業沒有問題”,這些話試圖給股東們服下定心丸。

目前,格力電器的總股數約60億。此次兩項定增,格力電器將以統一15.57元的價格,將向珠海銀隆股東發行8.34億股數,占現有股份13.9%;而配套融資方案的8名特定投資者格力集團、員工持股計劃等則將認購 6.23億股,占現有股份10.4%。兩項合計,中小股東們的股份將下降約20%。

格力集團與董明珠,是員工持股計劃中購買股份的兩個主力。格力集團將41.88億元認購2.69億股數,董明珠則以不超過9.4億元認購不超過約6000萬股數。若方案實施,董明珠最終將以約1億股數,從目前格力電器的第十大股東上升為第四大股東。

海通證券分析得出,根據2016 年格力半年報,格力集團、京海擔保、董明珠本人分別持股18.22%、8.91%和0.74%,共計27.87%,倘若此項交易通過,則格力集團、京海擔保和董明珠在內的員工持股、銀隆原股東等占比將高達42.5%,股權集中度提升。

這一強一弱的變化,對於作為國企的格力電器而言,具有更為特殊的意義。2003年,在格力電器董事長還是朱江洪時,格力電器曾與格力集團因商標使用權發生嚴重分歧,被稱為“父子之爭”。

當時,格力集團與旗下子公司格力地產合計擁有格力電器超過半數的股份,掌握對格力電器的絕對控制權。沖突最終在2006年以朱江洪擔任格力集團董事長、總裁和黨委書記而告一段落。隨即,在朱江洪的推動下,格力電器經歷了長達6年的股權分置改革、吸納經銷商成為股東、減持、幾輪管理層股權激勵和增發。

可以說,分散股權正是格力電器前任董事長朱江洪所希望看到,並一手造就的結果。到2012年董明珠從朱江洪手中接過格力電器時,格力集團與格力地產的股份相加只有約20%,不過仍是格力電器第一大股東。

當時格力集團委派董事候選人周少強擔任格力集團懂事、總裁、黨委書記,寄希望於周少強於格力電器董事會的換屆選舉。然而,正是朱江洪推動的股權分散給了董明珠希望,董明珠最終以占出席會議所有股東所持表決權126.05%當選董事,周少強以36.60%落選。

業界評論為:董明珠是中小股東用選票擡上去的。上任後董明珠在股份稀少的情況下,為了加強對格力電器的控制權,除了通過代言格力電器的方式將自己與格力電器牢牢捆綁在一起外,對股東們的回報或許並不少。

此次股東大會上,董明珠表示,“2年給股東們分了180億,其他沒有哪個企業給這麽多。”

董明珠的目標

此次股東大會上,董明珠對著股東們說:“我5年不給你分紅你能怎麽樣我?你有什麽資格,給你們越多越得意,話越多。”

在董明珠眼里,此次股東們都是“可能每個人帶著自己不同的心思來的。”對於董明珠而言,在格力已經給了股東們較為豐厚分紅回報的情況下,“話少”也許是董明珠對股東們的期待。

中國的股市以投機性強而被批評。投資者更追漲殺跌,顯然,對於董明珠而言,她不認為應該讓這麽一群人決定公司的命運。

營銷高手董明珠從2012年掌舵格力電器,四年來通過代言格力,與雷軍公開設下10億元賭約和聲稱賣出1一部格力手機等屢放“豪言”的方式,一步步將格力電器與自己的個人形象牢牢捆粄,話語權逐漸增強,女強人的風格也愈發彰顯。

若以去年格力電器發布手機算作多元化的起點,格力電器多元化的背後固然有遭遇空調行業天花板的原因,客觀上為給董明珠連任下一屆董事會帶來了更多的希望。

董明珠對格力電器多元化戰略有著清晰的藍圖:在家中,用格力電飯煲做飯,享受格力空調的舒適溫度,並用格力手機控制電器;而出行時,則駕駛格力制造的電動車。

隨著多元化轉型戰略的鋪開,董明珠也不太可能半途撒手。今年5月,董明珠在接受媒體采訪時表示,退休前要做到2000億,三年內不會退休。而現在離本屆董事會任期到期還有不到兩年時間,這意味著董明珠在下一屆董事會希望繼續掌舵格力電器。

目前看來,格力電器的96.9億元配套融資方案並不被股東們買賬,格力集團與董明珠增加股權的目標無法實施。而定增130億元收購珠海銀隆的方案將如何調整,最後有是否能夠通過、實施,董明珠與中小股東們或還存在新一輪的博弈。

更為重要的是,本屆董事會在2018年到期後,董明珠能否再次像2012年那樣,獲得那些全國各地而來支持她的中小股東們的選票?

格力電器再次延期回複深交所關註函,預計不晚於11月16日

格力電器11月7日晚間發布公告稱,由於涉及的核查對象及核查內容較多,核查程序較為複雜,公司無法在11月7日完成深交所《關註函》的回複工作。公司及中介機構將抓緊時間落實核查工作,預計不晚於11月16日向深交所提交回複。

公告稱,公司於11月2日收到深交所的《關註函》,深交所要求公司於11月7日前予以書面回複說明並履行相應披露義務。

公司收到《關註函》後,積極組織中介機構討論後續核查事項,及時向珠海銀隆新能源有限公司(簡稱“珠海銀隆”或“標的公司”)告知深圳證券交易所的《關註函》內容,並要求其配合中介機構對《關註函》中提到的四個問題逐項落實並進行相應的補充核查程序。目前,中介機構已取得並核查了標的公司與廣東中信陽光融資租賃有限公司(簡稱“中信陽光”)簽署的合同、標的公司在手訂單及意向合同等資料,正在就中信陽光的履約能力以及其與珠海銀隆、格力電器等主體的關聯關系等問題進行核查。

同時格力還發布公告稱,公司擬調減或取消配套募集資金,同時本次發行股份購買資產的股票發行定價基準日將根據相關規定進行調整。因相關調整事宜尚需取得交易各方一致同意,具體交易方案要素存在不確定性,公司股票自11月8日起繼續停牌。

格力電器:擬調減或取消配套募集資金 繼續停牌

格力電器11月7日晚間公告,公司擬調減或取消配套募集資金,同時本次發行股份購買資產的股票發行定價基準日將根據相關規定進行調整。因相關調整事宜尚需取得交易各方一致同意,具體交易方案要素存在不確定性,公司股票自11月8日起繼續停牌。

公司預計在不超過1個月的時間內披露優化及修訂後的收購方案,即在11月30日前披露發行股份購買資產預案或者報告書。若公司未能在上述期限內召開董事會審議並披露優化及修訂後的收購方案且公司未提出延期複牌申請或者申請未獲交易所同意的,公司證券最晚將於11月30日恢複交易,同時披露本次發行股份購買資產的基本情況、是否繼續推進本次發行股份購買資產及相關原因。

公司當晚還發布關於延期回複關註函的公告,公司11月2日收到深交所《關於對珠海格力電器股份有限公司的關註函》,深交所要求格力電器於11月4日前明確說明相關議案整體上是否認定為通過,並說明交易事項的後續安排,包括公司是否擬對方案作出調整、是否擬重新履行審議程序等。由於涉及的核查對象及核查內容較多,核查程序較為複雜,公司無法在11月7日完成《關註函》的回複工作。公司及中介機構將抓緊時間落實核查工作,預計不晚於11月16日向深圳證券交易所提交回複。

根據收購方案,格力電器擬以15.57元/股發行8.35億股,作價130億元收購銀通投資集團等21名交易對方持有的珠海銀隆100%股權;同時擬以15.57元/股向8名特定對象非公開發行股份配套募資不超過97億元,全部用於珠海銀隆項目建設,其中公司控股股東格力集團擬認購41.88億元,員工持股計劃擬認購不超過23.8億元。此次收購完成後,公司將切入新能源汽車生產研發領域,並擬將鋰離子電池、新能源汽車及儲能業務打造為公司未來重要的業務增長點。

格力電器最近股東大會上審議的議案共有26項,根據公告結果顯示,其中議案2、3等獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決權2/3多數通過,議案1、4等未獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決權2/3多數通過,議案26獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決權過半數通過。其中,格力電器收購銀隆新能源議案贊成比例為66.96%,反對和棄權比例分別為25.12%和7.91%,勉強達到通過標準。

重磅!董明珠卸任格力集團董事長?仍掌舵格力電器

近日,一則《關於董明珠同誌免職的通知》在網上流傳,內文顯示董明珠已於10月下旬被免去了格力集團董事長的職務。今日珠海市國資委處向媒體透露,該《通知》屬實,董明珠已不再在格力集團任職,今後僅為格力電器的董事長兼總裁和法定代表人。

針對這一消息,格力相關負責人表示也是“看到相關報道才知道,還在核實,等公司的公告。”而卸任的原因“可能和國企改革有關系。”

上述人士稱,格力集團董事長屬於市屬幹部,代表國資委,格力電器是股份公司屬純企業,董明珠被免職是因為國企改革規定其不能同時擔任集團和格力電器公司董事長。

格力相關工作人員還給出了此前廣東省紀委、省委組織部、省監察廳、省國資委聯合下發的《關於促進國有企業領導人員廉潔從業禁止違規兼職的通知》,該通知重點圍繞“十不準”,對國有企業領導人員兼職問題做出全面規範,著力防止利益沖突。

業內推斷這次調整應該和國企改革、國有企業領導人員不得兼職過多有關。而這一規定並非針對格力,凡是上市公司董事長都不能再兼任國企董事長一職。

董明珠於1990年進入格力做業務經理,1994年開始相繼任珠海格力電器股份有限公司經營部部長、副總經理、副董事長,2007年,她出任格力電器股份有限公司總裁。

2012年5月,格力電器創始人朱江洪卸任格力集團董事長、黨委書記和總裁職位,徹底退休,由董明珠接任格力集團董事長一職,同時她也是格力集團下屬企業格力電器的董事長。

目前格力集團新任董事長人選也尚未公布,今年5月份,董明珠曾向《第一財經日報》表示,自己也在培養接班人,目前是“普遍撒網”。她擔心的不是能力問題,而是道德問題,在社會大環境下,如何堅守原則。大部分人隨遇而安,隨波逐流,有的人雖然敢於挑戰,但思維片面。

格力:董明珠主動辭去格力集團董事長 是正常工作變動

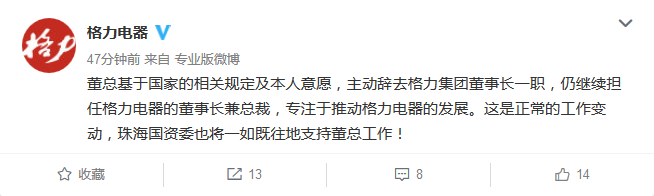

11月11日消息,格力官方針對董明珠不再擔任格力集團董事長的新聞做出回應。回應稱,董明珠基於國家的相關規定及本人意願,主動辭去格力集團董事長一職,仍繼續擔任格力電器的董事長兼總裁。

以下為回應全文: 今天董總不再擔任格力集團董事長的新聞出來以後,引起了很多媒體關註,現統一回複:謝謝各位記者朋友的關註,董總基於國家的相關規定及本人意願,主動辭去格力集團董事長一職,仍繼續擔任格力電器的董事長兼總裁,專註於推動格力電器的發展。這是正常的工作變動,珠海國資委也將一如既往地支持董總工作!

今日據新華社報道,珠海市國資委近日下發《關於董明珠同誌免職的通知》,免去董明珠珠海格力集團有限公司董事長、董事、法定代表人職務。董明珠的現任職務為珠海格力電器有限公司董事長兼總裁,法定代表人。

“這與上市公司和所屬集團的董事長一般不能兼任的規定有關,是正常的人事調整,不會影響到格力電器的經營。”珠海市國資委相關負責人表示。

董明珠於1990年進入格力做業務經理,1994年開始相繼任珠海格力電器股份有限公司經營部部長、副總經理、副董事長,2007年,她出任格力電器股份有限公司總裁。

2012年5月,格力電器創始人朱江洪卸任格力集團董事長、黨委書記和總裁職位,徹底退休,由董明珠接任格力集團董事長一職,同時她也是格力集團下屬企業格力電器的董事長。

目前格力集團新任董事長人選也尚未公布,今年5月份,董明珠曾向《第一財經日報》表示,自己也在培養接班人,目前是“普遍撒網”。她擔心的不是能力問題,而是道德問題,在社會大環境下,如何堅守原則。大部分人隨遇而安,隨波逐流,有的人雖然敢於挑戰,但思維片面。

董明珠:格力一定要造新能源車 十年老大位置不會動

11月11日消息,據央視財經官方微博稱,今天,董明珠接受采訪時表示:“我一定要做新能源汽車,為我們中國的霧霾徹底改變,我是必須進軍這個行業。”

董明珠還進一步表示,我們空調已經站世界老大的位置,我說十年格力的老大位置不會被撼動,我們把技術升級,我們的電機,壓縮機,都可以為不同的領域去服務,現在我們的電機,已經可以為汽車領域服務。

今年初,格力電器計劃收購珠海銀隆新能源公司,進軍新能源和新能源汽車產業。格力電器董事長兼總裁董明珠7月23日在第二屆中國制造高峰論壇期間首次向《第一財經日報》等媒體記者透露,收購銀隆後,格力電器還會做新能源家用小汽車。

然而格力電器卻遭遇到了發展上的又一次挫折,並購項目議案並未獲得股東大會通過。10月30日晚間,格力電器公告稱,10月28日的股東大會出現否決議案的情形,否決的議案一共有15項,包括《關於公司募集配套資金的議案》、《關於公司募集配套資金構成關聯交易的議案》、《關於與特定對象簽署附條件生效的<股份認購協議>的議案》、《關於修訂<珠海格力電器股份有限公司員工持股計劃(草案)>及其摘要的議案》等。

而格力最新公告顯示, 公司擬調減或取消配套募集資金,同時本次發行股份購買資產的股票發行定價基準日將根據相關規定進行調整。因相關調整事宜尚需取得交易各方一致同意,具體交易方案要素存在不確定性,公司股票自11月8日起繼續停牌。

格力電器:董明珠辭任格力集團董事長 屬正常工作變動

今日,有媒體報道稱,“董明珠已不再在格力集團任職,今後僅為格力電器的董事長兼總裁和法定代表人”。

對此,格力電器在其官方微博作出回應,“今天董總不再擔任格力集團董事長的新聞出來以後,引起了很多媒體關註,現統一回複:謝謝各位記者朋友的關註,董總基於國家的相關規定及本人意願,主動辭去格力集團董事長一職,仍繼續擔任格力電器的董事長兼總裁,專註於推動格力電器的發展。這是正常的工作變動,珠海國資委也將一如既往地支持董總工作! ”

今年9月23日,格力電器披露《發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)修訂稿》(“報告書”)稱,擬以130億元的價格向珠海銀隆全體21名股東發行股份,購買其持有的珠海銀隆合計100%股權;同時,格力電器還擬向珠海格力集團有限公司、格力電器員工持股計劃8名特定投資者非公開發行股份,募集不超過96.94億元,用於珠海銀隆的項目建設。

10月28日, 格力電器召開股東大會對本次交易相關議案進行審議,格力電器發行股份購買資產相關議案被表決通過,但與募集配套資金相關的9項議案未獲通過。11月4日,格力電器發布公告稱, 擬對本次交易的方案進行調整。

另外,根據央視財經今日報道,董明珠在接受采訪時表示,一定要做新能源汽車。董明珠在采訪中聲明,“為我們中國的霧霾徹底改變,我是必須進軍這個行業。我們空調已經站世界老大的位置,我說十年格力的老大位置不會被撼動,我們把技術升級,我們的電機,壓縮機,都可以為不同的領域去服務,現在我們的電機,已經可以為汽車領域服務。”

董明珠卸任格力集團董事長 僅在格力電器任職

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2016-11-11/1052196.html珠海特報客戶端 近日,一則《關於董明珠同誌免職的通知》在網上流傳,內文顯示董明珠已於10月下旬被免去了格力集團董事長的職務。

記者剛剛從珠海市國資委處獲悉,該《通知》屬實,董明珠已不再在格力集團任職,今後僅為格力電器的董事長兼總裁和法定代表人。

根據這則《通知》,珠海市國資委在10月18日對格力集團董事會發出了通知:"免去董明珠同誌珠海格力集團有限公司董事長、董事、法定代表人職務"。

記者查詢格力集團官網發現,目前格力官方平臺上並未發布與這則《通知》相關的消息。

對這次調整,外界有點不明所以。據業內人士分析,此次調整,或與國企改革、國有企業領導人員不得兼職過多有關,董明珠此前既是格力集團董事長,又是下屬企業格力電器的董事長,故此次調整其實為企業內部的正常安排。

而格力集團新任董事長人選目前並未公布。

董明珠1990年進入格力做業務經理,1994年開始相繼任珠海格力電器股份有限公司經營部部長、副總經理、副董事長,2007年,她出任格力電器股份有限公司總裁。

2012年5月,格力電器創始人朱江洪卸任格力集團董事長、黨委書記和總裁職位,徹底退休,由董明珠接任格力集團董事長一職。

2016年10月18日,董明珠卸任珠海格力集團有限公司董事長、董事、法定代表人職務。(來源:珠海特報APP)

Next Page