- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

讀書札記170310不當行為(十八)誰動了我的Energy Bar?

來源: http://www.tangsbookclub.com/2017/03/10/%e8%ae%80%e6%9b%b8%e6%9c%ad%e8%a8%98170310%e4%b8%8d%e7%95%b6%e8%a1%8c%e7%82%ba%ef%bc%88%e5%8d%81%e5%85%ab%ef%bc%89%e8%aa%b0%e5%8b%95%e4%ba%86%e6%88%91%e7%9a%84energy-bar%ef%bc%9f/讀書札記170310

不當行為(十八)誰動了我的Energy Bar?

朝日執筆

上集介紹了「計劃者」和「行動者」的互動模式,是以「委託-代理人模型」為基礎的。與公司的老闆一樣,「獎懲系統」是「計劃者」影響「行動者」行為的其中一種手段。不過,正如上集所說,這手段也有失效的時候。這時候「計劃者」還有另一套工具可以使用,這就是「直接制定規則」,以限制「行動者」的選項!

我們用以下的一個小故事,去闡述這套機制究竟如何運作。

情境18a:缺乏求生技能的你,不知怎的參加了一個「荒山野嶺自我挑戰」的遊戲,主辦者把你送到深山野嶺一個與外界徹底斷絕通訊的小帳幕,並約定九日後來接你。帳幕中有足夠的食物,附近也有清澈的河流。豈料在主辦者離開不久,一隻飢餓的熊造訪你的帳幕,把幾乎所有食物都吃光了,只餘牠大概認為最難吃的兩樣東西—你本人和九條「能量棒」(即傳說中的Energy Bar,根據「隨便抽樣」調查,認為它難吃的並不只 朝日和那隻熊。不過近年來的新出品,口味好像改善了不少)。很明顯,現在最安全的做法,就是靠那九條「能量棒」撐到九日後「救兵」到。面對這種「生死關頭」,你靈魂中的「計劃者」,當然會盡她所能,為這九天內的九個「行動者」(為方便討論,這裏定為「每天一個」)作出最好的「計劃」。

我們之前說過,「計劃者」關心的,是所有「行動者們」可以獲得取大的「效用總和」。為了簡化起見,我們不妨假設,「計劃者」對未來九天中每一個「行動者」的「消費價值」都是一視同仁的。換句話說,她不會為距離較遠的「行動者」的「消費價值」打上「時間折扣」。對於「行動者」而言,則存在「邊際遞減」,即對同一個「行動者」,第二條「能量棒」產生的效用會低於第一條,如此類推。

由於「行動者」的「自私」本質,即使「效用遞減」,他還是會繼續吃下去,(例如連續吃了三條,)直到再吃下一條「能量棒」對他的「效用」跌至零。不過,如果第一天、第二天和第三天的「行動者」都「盡情地」吃三條才停手,那接著的六天就……

「計劃者」則會認為,讓未來的九個「行動者」每天吃一條「能量棒」,才是對「大家」最好的結果。在這個故事中,「計劃者」的想法,不正正就是莫大先生的「生命周期假說」嗎? 只不過這個「生命周期」只有九天而已。

帳幕中大概不會有那種,可以預設逐天打開的九格「時間鎖糖果盒」吧?不要緊,沒有物理的鎖,我們還有心靈的鎖。大家還記得小時候,令堂是如何對你施以管教(控制)的嗎?

情境18b:要求你「唔準打機,即刻做功課」,(不同的)阿媽有很多不同的方法。她可以「強硬地」把你的遊戲機鎖起來,也可以向你許諾,如果六點前做完功課,今晚就有燒鵝髀食,諸如此類。 不過,更多的時候,她只消以不怎麼嚴厲的態度,向你發出簡單、清晰又直接的命令:「熄機!做功課!」你就已經乖乖地把遊戲機收好,拿出習作本了。

這種「控制」得以成功的原因何在呢?無他,「聽阿媽話」本是「天理」也!同樣道理,在沒有其他工具的情況下,「計劃者」的終極武器就是「道德」!「計劃者」利用父母親,以至整個社會多年來的教育,令「行動者」對於「未來的行動者很慘」這檔事產生「罪惡感」!

然而,「罪惡感」的產生不能一蹴而就,而是需要「培養情緒」的。因此,為了讓「行動者」在吃完第一條「能量棒」時,能夠產生足以停止其繼續進食的「罪惡感」,「計劃者」必須在「行動者」吃第一口時,已令他「心有戚戚然」!

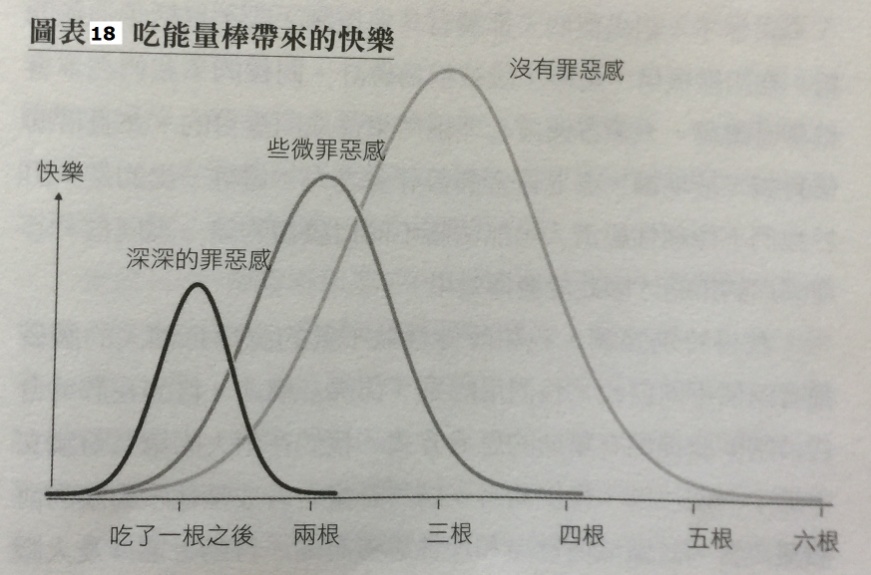

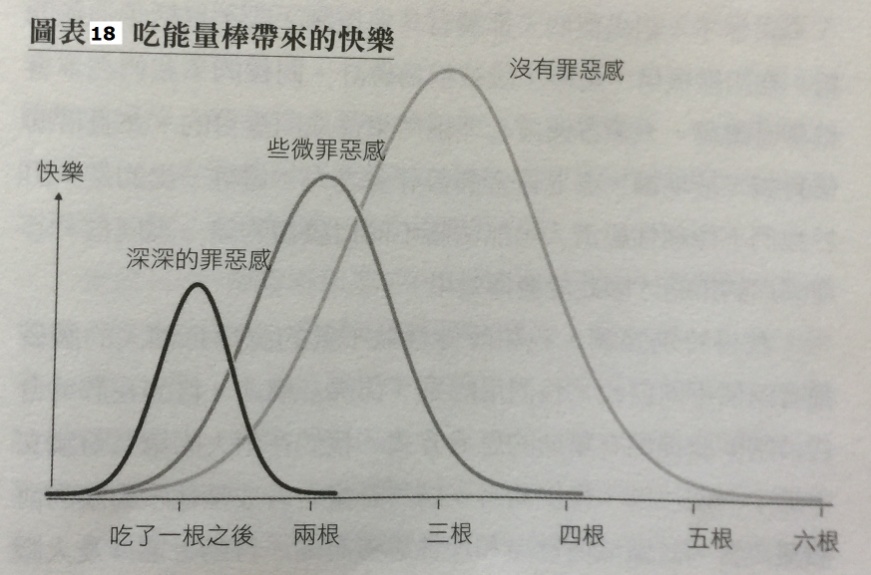

圖表18呈現了「罪惡感」運作機制。最淺色同時也是最高的那線曲線,顯示出如果吃「能量棒」不會有任何「罪惡感」時,任一「行動者」會早午晚合共吃了三條「能量棒」,也就是「效用最大化」時方才停止,因為再吃的話,他也許會感到噁心,反而會降低其自身的「總效用」。最低的曲線,則顯示出若要「行動者」吃下第一條「能量棒」,便立即停止進食,就必須對其施以「深深的罪惡感」!

使用「自我道德」以制定規則,在大多數情況下都是有效的。唯一的問題只是,這會讓我們時刻都活在不快樂的陰影之中。為了確保制約能「適時生效」,我們必須一開始便減低自己消費行為的快樂。按照「節食餐單」,飯後本來還可以吃一小塊蛋糕,但每咬下一小口都覺得自己「罪大惡極」,這顯然不是一種快樂的生活。

況且,「天人交戰」還需付出相當多的額外努力,這也許可以稱為「自由的代價」。因此,若果可能的話,最好還是成龍那一句:「XX人是要管的!」從外部強加一些規則限制—例如定時糖果盒和把花生拿走,有時人生還會更快樂一點。不過,在現實生活中尋找「外部強加規則」並不一定是一件容易的事。

至少以朝日所知,「定時糖果盒」(或其他類似的東西)並不是一件常見的產品—這大概與我們不肯承認自己的「自制力問題」有關。即使把花生收得妥妥當當,不代表不能「大費周章」的把它再挖出來;在「衫碌擰超市」按節食計劃買一份「健康午餐」的同時,亦無阻你「順便」多買一杯雪糕。反過來說,若那些規則當真是設置得極難衝破的話,也有另一個問題的存在—僵化!

在同樣以「委託-代理人」模式運作的機構內,若老闆明確知道員工在每一種情境下應如何處理的話,她可以制定一套「絕對不能違反」的規則。不過,所有曾經當過打工仔的人,都應該遇過這樣的沮喪—作為小薯仔的我們,必須遵守十九幾萬條守則,因此很多明明「正常人」都會覺得非常合理的事,也只能在毫無選擇的情況下放棄。原因?就是「不準」!同樣因「規則僵化」而產生的「悲劇」,也見於個人的「自我控制」行為。

情境15c:你從歐羅巴買回來了幾粒味道無與倫比的「極罕」朱古力,為了讓自己可以每天一粒慢慢品嘗,你製造了一個「高科技超重型時間鎖糖果夾萬」,把朱古力分格鎖住,如果強行開鎖,整個櫃就會發熱,把裏面的朱古力溶成糊狀,萬無一失,哈哈哈哈哈!正當你把「今天的一粒」放進口中,享受著幸福的感覺時,心儀女神竟突然出現在眼前。原來那款「極罕」朱古力正是她的「飛佛」(身為士卒竟不知娘娘的「偏好」,殊為死罪!),故此在「非時蔔」看到你鋪出來的「朱古力照」,決定在上飛機去日本「血拼」前,恩賜你一個請她吃朱古力的機會…..星爺說:「塵世間最痛苦嘅事,莫過於此!」

除了「制定絕對規則」這件「終極武器」外,在規則之外保留「必需的彈性」也是一法。追蹤收入和支出就是一種十分常見的「控制手段」了。在公司或機構內,這種手段稱為「會計」。對於個人而言,一如之前提到的那樣,我們可以用不同的「口袋」、「餅罐」,以至「退休儲蓄基金」等不同的「心理帳戶」來抑制「行動者」的任意妄為。這其中最巧妙(或者最諷刺)之處,在於正正就是因為我們並非「理性經濟人」,故無法將全身所有口袋中的錢視為「可替代」,這種「心理帳戶」的策略才能發揮「控制」的效果。而且,與那個「會自爆的糖果盒」不同,「會計」和「心理帳戶」的「僵化」是有限度的—應該沒有公司在已遭遇信用破產危機時,仍會堅守各部門的「年度預算計劃」;也沒有一個人在失業了幾個月,快要「冇飯開」時,仍然堅持要等那筆「定期存款」到期才去取吧?

(未完待續)

18集關鍵字:

制定規則

道德制約

時刻痛苦

絕對規則的僵化

必需的彈性

《不當行為》Richard Thaler著/劉怡女 譯

讀書札記170310不當行為(十八)誰動了我的Energy Bar?

來源: http://www.tangsbookclub.com/2017/03/10/%e8%ae%80%e6%9b%b8%e6%9c%ad%e8%a8%98170310%e4%b8%8d%e7%95%b6%e8%a1%8c%e7%82%ba%ef%bc%88%e5%8d%81%e5%85%ab%ef%bc%89%e8%aa%b0%e5%8b%95%e4%ba%86%e6%88%91%e7%9a%84energy-bar%ef%bc%9f/讀書札記170310

不當行為(十八)誰動了我的Energy Bar?

朝日執筆

上集介紹了「計劃者」和「行動者」的互動模式,是以「委託-代理人模型」為基礎的。與公司的老闆一樣,「獎懲系統」是「計劃者」影響「行動者」行為的其中一種手段。不過,正如上集所說,這手段也有失效的時候。這時候「計劃者」還有另一套工具可以使用,這就是「直接制定規則」,以限制「行動者」的選項!

我們用以下的一個小故事,去闡述這套機制究竟如何運作。

情境18a:缺乏求生技能的你,不知怎的參加了一個「荒山野嶺自我挑戰」的遊戲,主辦者把你送到深山野嶺一個與外界徹底斷絕通訊的小帳幕,並約定九日後來接你。帳幕中有足夠的食物,附近也有清澈的河流。豈料在主辦者離開不久,一隻飢餓的熊造訪你的帳幕,把幾乎所有食物都吃光了,只餘牠大概認為最難吃的兩樣東西—你本人和九條「能量棒」(即傳說中的Energy Bar,根據「隨便抽樣」調查,認為它難吃的並不只 朝日和那隻熊。不過近年來的新出品,口味好像改善了不少)。很明顯,現在最安全的做法,就是靠那九條「能量棒」撐到九日後「救兵」到。面對這種「生死關頭」,你靈魂中的「計劃者」,當然會盡她所能,為這九天內的九個「行動者」(為方便討論,這裏定為「每天一個」)作出最好的「計劃」。

我們之前說過,「計劃者」關心的,是所有「行動者們」可以獲得取大的「效用總和」。為了簡化起見,我們不妨假設,「計劃者」對未來九天中每一個「行動者」的「消費價值」都是一視同仁的。換句話說,她不會為距離較遠的「行動者」的「消費價值」打上「時間折扣」。對於「行動者」而言,則存在「邊際遞減」,即對同一個「行動者」,第二條「能量棒」產生的效用會低於第一條,如此類推。

由於「行動者」的「自私」本質,即使「效用遞減」,他還是會繼續吃下去,(例如連續吃了三條,)直到再吃下一條「能量棒」對他的「效用」跌至零。不過,如果第一天、第二天和第三天的「行動者」都「盡情地」吃三條才停手,那接著的六天就……

「計劃者」則會認為,讓未來的九個「行動者」每天吃一條「能量棒」,才是對「大家」最好的結果。在這個故事中,「計劃者」的想法,不正正就是莫大先生的「生命周期假說」嗎? 只不過這個「生命周期」只有九天而已。

帳幕中大概不會有那種,可以預設逐天打開的九格「時間鎖糖果盒」吧?不要緊,沒有物理的鎖,我們還有心靈的鎖。大家還記得小時候,令堂是如何對你施以管教(控制)的嗎?

情境18b:要求你「唔準打機,即刻做功課」,(不同的)阿媽有很多不同的方法。她可以「強硬地」把你的遊戲機鎖起來,也可以向你許諾,如果六點前做完功課,今晚就有燒鵝髀食,諸如此類。 不過,更多的時候,她只消以不怎麼嚴厲的態度,向你發出簡單、清晰又直接的命令:「熄機!做功課!」你就已經乖乖地把遊戲機收好,拿出習作本了。

這種「控制」得以成功的原因何在呢?無他,「聽阿媽話」本是「天理」也!同樣道理,在沒有其他工具的情況下,「計劃者」的終極武器就是「道德」!「計劃者」利用父母親,以至整個社會多年來的教育,令「行動者」對於「未來的行動者很慘」這檔事產生「罪惡感」!

然而,「罪惡感」的產生不能一蹴而就,而是需要「培養情緒」的。因此,為了讓「行動者」在吃完第一條「能量棒」時,能夠產生足以停止其繼續進食的「罪惡感」,「計劃者」必須在「行動者」吃第一口時,已令他「心有戚戚然」!

圖表18呈現了「罪惡感」運作機制。最淺色同時也是最高的那線曲線,顯示出如果吃「能量棒」不會有任何「罪惡感」時,任一「行動者」會早午晚合共吃了三條「能量棒」,也就是「效用最大化」時方才停止,因為再吃的話,他也許會感到噁心,反而會降低其自身的「總效用」。最低的曲線,則顯示出若要「行動者」吃下第一條「能量棒」,便立即停止進食,就必須對其施以「深深的罪惡感」!

使用「自我道德」以制定規則,在大多數情況下都是有效的。唯一的問題只是,這會讓我們時刻都活在不快樂的陰影之中。為了確保制約能「適時生效」,我們必須一開始便減低自己消費行為的快樂。按照「節食餐單」,飯後本來還可以吃一小塊蛋糕,但每咬下一小口都覺得自己「罪大惡極」,這顯然不是一種快樂的生活。

況且,「天人交戰」還需付出相當多的額外努力,這也許可以稱為「自由的代價」。因此,若果可能的話,最好還是成龍那一句:「XX人是要管的!」從外部強加一些規則限制—例如定時糖果盒和把花生拿走,有時人生還會更快樂一點。不過,在現實生活中尋找「外部強加規則」並不一定是一件容易的事。

至少以朝日所知,「定時糖果盒」(或其他類似的東西)並不是一件常見的產品—這大概與我們不肯承認自己的「自制力問題」有關。即使把花生收得妥妥當當,不代表不能「大費周章」的把它再挖出來;在「衫碌擰超市」按節食計劃買一份「健康午餐」的同時,亦無阻你「順便」多買一杯雪糕。反過來說,若那些規則當真是設置得極難衝破的話,也有另一個問題的存在—僵化!

在同樣以「委託-代理人」模式運作的機構內,若老闆明確知道員工在每一種情境下應如何處理的話,她可以制定一套「絕對不能違反」的規則。不過,所有曾經當過打工仔的人,都應該遇過這樣的沮喪—作為小薯仔的我們,必須遵守十九幾萬條守則,因此很多明明「正常人」都會覺得非常合理的事,也只能在毫無選擇的情況下放棄。原因?就是「不準」!同樣因「規則僵化」而產生的「悲劇」,也見於個人的「自我控制」行為。

情境15c:你從歐羅巴買回來了幾粒味道無與倫比的「極罕」朱古力,為了讓自己可以每天一粒慢慢品嘗,你製造了一個「高科技超重型時間鎖糖果夾萬」,把朱古力分格鎖住,如果強行開鎖,整個櫃就會發熱,把裏面的朱古力溶成糊狀,萬無一失,哈哈哈哈哈!正當你把「今天的一粒」放進口中,享受著幸福的感覺時,心儀女神竟突然出現在眼前。原來那款「極罕」朱古力正是她的「飛佛」(身為士卒竟不知娘娘的「偏好」,殊為死罪!),故此在「非時蔔」看到你鋪出來的「朱古力照」,決定在上飛機去日本「血拼」前,恩賜你一個請她吃朱古力的機會…..星爺說:「塵世間最痛苦嘅事,莫過於此!」

除了「制定絕對規則」這件「終極武器」外,在規則之外保留「必需的彈性」也是一法。追蹤收入和支出就是一種十分常見的「控制手段」了。在公司或機構內,這種手段稱為「會計」。對於個人而言,一如之前提到的那樣,我們可以用不同的「口袋」、「餅罐」,以至「退休儲蓄基金」等不同的「心理帳戶」來抑制「行動者」的任意妄為。這其中最巧妙(或者最諷刺)之處,在於正正就是因為我們並非「理性經濟人」,故無法將全身所有口袋中的錢視為「可替代」,這種「心理帳戶」的策略才能發揮「控制」的效果。而且,與那個「會自爆的糖果盒」不同,「會計」和「心理帳戶」的「僵化」是有限度的—應該沒有公司在已遭遇信用破產危機時,仍會堅守各部門的「年度預算計劃」;也沒有一個人在失業了幾個月,快要「冇飯開」時,仍然堅持要等那筆「定期存款」到期才去取吧?

(未完待續)

18集關鍵字:

制定規則

道德制約

時刻痛苦

絕對規則的僵化

必需的彈性

《不當行為》Richard Thaler著/劉怡女 譯

厲害了我的國,“一帶一路”貿易額約達20萬億

“一帶一路”倡議提出三年多來從促進傳統雙邊貿易暢通,到重大建設項目投資,到在境外建設經貿合作區,再到自貿園區落地,中國通過多種渠道與“一帶一路”相關國家達到了約20萬億元人民幣的貿易總額。

2014~2016年,中國企業對“一帶一路”相關國家直接投資超過500億美元;在“一帶一路”相關國家新簽對外承包工程合同額3049億美元。同時,進一步放寬外資準入領域,營造高標準的國際營商環境,吸引“一帶一路”相關國家來華投資。

(圖解:2015年10月16日,中國企業和印尼企業簽署雅萬高鐵合資協議)

在重大項目建設方面,一批重大項目陸續落地:中老鐵路、巴基斯坦喀喇昆侖公路二期、卡拉奇高速公路已經開工,中俄、中哈、中緬等油氣管道項目的建設或運營都在有序推進。

在境外經貿合作區建設方面,中國企業先後在20個“一帶一路”相關國家建設了56個境外經貿合作區,目前累計投資超過185億美元,為東道國創造了超過11億美元的稅收和18萬個就業崗位。中國—白俄羅斯工業園已建成,埃及蘇伊士經貿合作區、泰中羅勇工業園、柬埔寨西哈努克港經濟特區等園區建設進展順利。

(圖解:2015年5月12日,中國-白俄羅斯工業園員工合影)

自由貿易區建設方面,中國已與東盟、新加坡、巴基斯坦等“一帶一路”相關國家和地區簽署了自貿協定,與東盟的自貿區升級議定書於去年7月開始實施,與格魯吉亞的自貿協定也即將簽署。目前,正積極推動區域全面經濟夥伴關系協定(RCEP)談判,以及與以色列、馬爾代夫、斯里蘭卡、海合會等的自貿區談判。

中國商務部副部長錢克明10日在推進貿易暢通、深化“一帶一路”經貿合作情況發布會上表示,“一帶一路”倡議雖然機遇和挑戰並存,但未來有著巨大的發展潛力。

吳世春:“有書”選對了賽道,抓住了本質,ALL IN打動了我

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0612/163558.shtml

創業時,你需要在探索期充當偵察兵,突破期成為作戰前鋒,緊急時刻的救火隊員,危機時刻的拆彈專家,也要能夠成為教練和激勵師。

來源 | 創業黑馬學院(ID:heima_ying)

采寫 | 陳雪嬌

雷文濤

雷文濤:有書創始人&CEO 黑馬營6期營員

十年創業老兵, 2014年創辦“有書”,2015年12月轉型發起“有書共讀”計劃。目前擁有2000萬書友,公眾號粉絲超過1500萬。通過有書共讀App、有書微信公眾號、有書微信群和有書直播平臺,搭建互聯網讀書平臺;建立了“達人領讀+書友共讀+語音聽書+群組討論+直播分享”的立體化的服務體系。2016年6月,獲得梅花天使創投千萬天使輪融資。

查理.芒格說:“我從沒見過哪個有智慧的人不是每天讀書,一個都沒有。”書籍的好處在於,困囿於現實,我們不可能結識書中那麽多優秀的人,唯有思想流傳下來,書籍給了我們一條接近他們的路徑。

書籍給我們的是系統的知識歸類和梳理,它將所有的點連成一個面,進行系統的歸納,帶給我們更多梳理問題的方法和思維方式,而這些,並不是經驗所能代替的。

"這個世界正在懲罰不讀書的人,這個世界也應該獎勵愛讀書的人。” 2017年4月23日世界讀書日,有書共讀創始人、CEO雷文濤推出 “1000萬元共讀獎學金”,倡導向上生長的力量、帶動全民閱讀。

來自,森岡書店的啟示

雷文濤是個典型的知識分子,儒雅、彬彬有禮,沒有創業者特有的熱血亢奮,取而代之的是冷靜審慎,話不多但一語中的。平時就算再忙也會抽整塊兒時間讀書,多年來已經保持了這樣的習慣,時刻讓頭腦清醒。

前不久,雷文濤去日本,他放棄遊覽東京知名景點的機會,帶著朝拜的心情參觀了只賣一本書的森岡書店。森岡書店組建“搜索”團隊,把時間和精力都放在了分析用戶的社交數據上。羅列出用戶可能最感興趣的書籍和他們認為最值得推薦的一本書。

雷文濤受到森岡書店的啟發,通過有書共讀微信公眾號發起“每周共讀一本書”計劃。

雷文濤是自己產品“有書共讀”的第236位用戶,具體信息是:2016年2月16日加入有書,在有書共讀的第一本書是《島上書店》,這一年在有書參加了17個共讀計劃,共讀了88本書,戰勝全國99.6%的書友。

目前,“有書”頭條單條閱讀最高破700萬,日均閱讀量超過500萬,擁有2000萬書友,公眾號粉絲已經超過1500萬。未上市先盈利,付費用戶已達20萬+。

2017年4月6日,“有書共讀”APP首次進入APP STORE 客戶端下載分類榜第一,總榜前50。

有書通過有書共讀App、有書微信公眾號、有書微信群和有書直播平臺,搭建互聯網讀書平臺;建立了“達人領讀+書友共讀+語音聽書+群組討論+直播分享”的立體化的服務體系。

吳世春:"他選對賽道,抓住了本質"

2016年6月,通過黑馬營兄弟的引薦,有書共讀獲得梅花天使的千萬元天使投資,進一步完善了團隊。從默默無聞的讀書社群,到發展為集社群、文創電商、有聲讀物等於一體的讀書平臺,有書共讀的創始人雷文濤經歷了將近2年的探索。

著名天使投資人梅花創投吳世春說:“我相信成功的人一定有某種共通性。”雷文濤就是其中之一。”

吳世春性格靦腆,不善言辭,但看項目極為精準。雷文濤則有著相似的一面。

"當時和雷文濤聊項目,不到一個小時就確定了投資意向。”雷在見吳世春前已見過幾十家投資機構,但最終無果。當時,吳世春只問了他幾個問題。其中一個問題是:在資金最緊缺時,你是怎麽解決的?

“我把自己的房子抵押了。”雷文濤說。吳世春暗暗佩服他的決心,認為這是創業者最應該有的狀態。

吳世春當時直言不諱的說,有書的變現沒做好。提了幾個建議,雷文濤馬上拿出筆和本子記錄。事後吳世春回憶:“很多創業者覺得小有成就,對別人的意見愛聽不聽。但他不是,他是真的用心記錄並思考別人的建議。”

“當時有書在低成本的情況下把用戶量做到了幾百萬,雖然還沒有什麽收入,但每個月的廣告費非常少,他們就差捅破那層窗戶紙,只要有流量最終都能變現。像陌陌,原來在流量上有用戶,沒有變現,但最終在直播上變現了。”吳世春看中雷文濤,相信他一定能找到適合自己的商業模式。而且,“閱讀是個巨大的沒有天花板的賽道,可以衍生出很多其他東西。”

“有人說雷文濤不善於表達,不興奮,這都是表象,你看到他ALL IN,選對賽道,還能夠把用戶做起來,這些才是本質的東西。他是個優秀的創業者,能夠抓住剛需的本質,認知比較到位。”

如今,“有書”基於1500萬用戶群體帶來的廣泛影響,盈利渠道變得越來越多,比如來自一些品牌的廣告收入、文化教育類的電商產品售賣,以及目前興起的知識服務收費等,目前“有書”在這塊的營收比例已經超過50%。

吳世春認為,有書的商業模式非常好。內容生產成本、運營成本非常小,沒有庫存,沒有應收款,並且不斷吸引內容生產者加入進來,給用戶高質量的內容,這種模式輕,中間環節少,比純電商、純廣告模式好很多。

引領“終身學習”

“有書”公眾號註冊於2014年8月,但粉絲增長速度始終不快,到2015年12月轉型前僅有十幾萬粉絲。

2015年12月,有書通過微信公眾號發起“每周共讀一本書”計劃,每月發布書單,每周一本,全年52本書,並在設置打卡,與群友互動討論等等,這是國內最早的共讀模式。

轉型後,有書用戶以每月50萬人的速度增長,目前有書的微信群已經超過萬個,用戶數量在千萬級別。

有書憑借共讀模式進入國內閱讀市場,解決了國內年輕人“想讀書,卻堅持不下去”的痛點,逐漸被國內讀者認可,並成為第一波嘗到市場紅利的移動互聯網創業公司。以網上簽到打卡的共讀模式來組隊對抗閱讀惰性,而且這種模式大有成為潮流的勢頭。

有書在構建自媒體平臺矩陣,覆蓋到越來越多的大眾人群以及細分類目,已經涵蓋同城、親子、高校學生以及攝影、國學、英語等領域。

雷文濤有過多次創業經歷,第一次創業做在線教育,第二次創業做團購電商,2014年,他決心不再跟風,做自己真正喜歡的事。出於對讀書的喜愛,他創辦了一個圖書共享模式的項目,大家可以互相借閱閑置圖書,類似於基於LBS的虛擬圖書館。這個項目做了一年,作為純工具型的產品,它的網絡效應相對較差,用戶增長緩慢。

在這樣的局面下,雷文濤選擇轉變思路。他在2015年年初走進高校,舉辦讀書會和沙龍。與此同時,他的團隊開始在微信里組織讀書社群,帶動更多的人開始閱讀,養成持續的閱讀習慣。

"自2014年起,我們圍繞閱讀領域做了很多嘗試。最早是在校園里組織圖書共享、校園圖書會等活動,把地面的圖書資源整合起來。同時把‘有書’這款APP推薦給在校大學生,得到了第一批用戶的支持。”

從2014到2015年底,他創建的有書探索過不下12種模式,推翻了超過10種產品形態, “做任何事情都是機遇與挑戰共存。”

雷文濤每隔兩三個月拜訪一次吳世春,吳世春無意中提出了“終身學習”的未來願景。現在學校里老師、教材知識等都有些過時了,跟實際情況完全脫節。終身學習的好處是大家組隊學,跟著別人學,變成一種互相砥礪、共同前行的群體。而且,“終身學習”將不斷給你更深階段的學習課程,做知識複位。

今年,有書推出“1+1+1”工程,在超過100所城市里面建立同城共讀會,發起超過1000個“全員審核認可”精品的工作計劃,招募超過10000個人的“術業有專攻”領讀達人群體。致力於成為終身學習引領者,幫助人們在信息碎片化時代持續、系統、高效的獲取所需知識。

“跑贏了還得繼續往前跑”

徐小平曾說,“保護模式的唯一方法就是跑得快。”事實上,有書跑得太快了。一年多時間,用戶達千萬級。而雷文濤認為,“短期跑贏了沒什麽值得高興的,跑贏了也不意味著看到終點,跑贏了只是意味著贏得了繼續跑的機會,你還得繼續向前跑,這就是創業者的命運。”

"創業路上,最痛苦的就是煎熬,就是你在不斷尋找新的項目,不斷想著怎樣把它做好,在實際的操作中,又有很多不可控的風險,這些都需要你要有強大的心理承受力。”

雷文濤對有書的品牌定位是,打造一家具備文化、教育基因的科技公司,基於公眾號做行業垂直媒體只是有書對外平臺之一,目前有書已經具有微信公眾平臺、有書APP、微信群和直播平臺的四大立體化產品體系。

“用戶是最好的朋友,從用戶中來,到用戶中去。工作是最好的情人。”

迷茫時,雷文濤常常給自己註入“強心劑”,“創業時,你需要在探索期充當偵察兵,突破期成為作戰前鋒,緊急時刻的救火隊員,危機時刻的拆彈專家,也要能夠成為教練和激勵師;既要有堅定的信心,又不能盲目樂觀;你知道這不是可行的方案,但你也不知道什麽是可行的方案,唯有千方百計找到最佳的方案;你無法計算成功概率,唯有找到最佳路徑,全力以赴讓結果展現出來。

申請加入黑馬成長營,請點擊閱讀原文。

匿名用戶

匿名用戶

吳世春:“有書”選對了賽道,抓住了本質,ALL IN打動了我

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0612/163558.shtml

創業時,你需要在探索期充當偵察兵,突破期成為作戰前鋒,緊急時刻的救火隊員,危機時刻的拆彈專家,也要能夠成為教練和激勵師。

來源 | 創業黑馬學院(ID:heima_ying)

采寫 | 陳雪嬌

雷文濤

雷文濤:有書創始人&CEO 黑馬營6期營員

十年創業老兵, 2014年創辦“有書”,2015年12月轉型發起“有書共讀”計劃。目前擁有2000萬書友,公眾號粉絲超過1500萬。通過有書共讀App、有書微信公眾號、有書微信群和有書直播平臺,搭建互聯網讀書平臺;建立了“達人領讀+書友共讀+語音聽書+群組討論+直播分享”的立體化的服務體系。2016年6月,獲得梅花天使創投千萬天使輪融資。

查理.芒格說:“我從沒見過哪個有智慧的人不是每天讀書,一個都沒有。”書籍的好處在於,困囿於現實,我們不可能結識書中那麽多優秀的人,唯有思想流傳下來,書籍給了我們一條接近他們的路徑。

書籍給我們的是系統的知識歸類和梳理,它將所有的點連成一個面,進行系統的歸納,帶給我們更多梳理問題的方法和思維方式,而這些,並不是經驗所能代替的。

"這個世界正在懲罰不讀書的人,這個世界也應該獎勵愛讀書的人。” 2017年4月23日世界讀書日,有書共讀創始人、CEO雷文濤推出 “1000萬元共讀獎學金”,倡導向上生長的力量、帶動全民閱讀。

來自,森岡書店的啟示

雷文濤是個典型的知識分子,儒雅、彬彬有禮,沒有創業者特有的熱血亢奮,取而代之的是冷靜審慎,話不多但一語中的。平時就算再忙也會抽整塊兒時間讀書,多年來已經保持了這樣的習慣,時刻讓頭腦清醒。

前不久,雷文濤去日本,他放棄遊覽東京知名景點的機會,帶著朝拜的心情參觀了只賣一本書的森岡書店。森岡書店組建“搜索”團隊,把時間和精力都放在了分析用戶的社交數據上。羅列出用戶可能最感興趣的書籍和他們認為最值得推薦的一本書。

雷文濤受到森岡書店的啟發,通過有書共讀微信公眾號發起“每周共讀一本書”計劃。

雷文濤是自己產品“有書共讀”的第236位用戶,具體信息是:2016年2月16日加入有書,在有書共讀的第一本書是《島上書店》,這一年在有書參加了17個共讀計劃,共讀了88本書,戰勝全國99.6%的書友。

目前,“有書”頭條單條閱讀最高破700萬,日均閱讀量超過500萬,擁有2000萬書友,公眾號粉絲已經超過1500萬。未上市先盈利,付費用戶已達20萬+。

2017年4月6日,“有書共讀”APP首次進入APP STORE 客戶端下載分類榜第一,總榜前50。

有書通過有書共讀App、有書微信公眾號、有書微信群和有書直播平臺,搭建互聯網讀書平臺;建立了“達人領讀+書友共讀+語音聽書+群組討論+直播分享”的立體化的服務體系。

吳世春:"他選對賽道,抓住了本質"

2016年6月,通過黑馬營兄弟的引薦,有書共讀獲得梅花天使的千萬元天使投資,進一步完善了團隊。從默默無聞的讀書社群,到發展為集社群、文創電商、有聲讀物等於一體的讀書平臺,有書共讀的創始人雷文濤經歷了將近2年的探索。

著名天使投資人梅花創投吳世春說:“我相信成功的人一定有某種共通性。”雷文濤就是其中之一。”

吳世春性格靦腆,不善言辭,但看項目極為精準。雷文濤則有著相似的一面。

"當時和雷文濤聊項目,不到一個小時就確定了投資意向。”雷在見吳世春前已見過幾十家投資機構,但最終無果。當時,吳世春只問了他幾個問題。其中一個問題是:在資金最緊缺時,你是怎麽解決的?

“我把自己的房子抵押了。”雷文濤說。吳世春暗暗佩服他的決心,認為這是創業者最應該有的狀態。

吳世春當時直言不諱的說,有書的變現沒做好。提了幾個建議,雷文濤馬上拿出筆和本子記錄。事後吳世春回憶:“很多創業者覺得小有成就,對別人的意見愛聽不聽。但他不是,他是真的用心記錄並思考別人的建議。”

“當時有書在低成本的情況下把用戶量做到了幾百萬,雖然還沒有什麽收入,但每個月的廣告費非常少,他們就差捅破那層窗戶紙,只要有流量最終都能變現。像陌陌,原來在流量上有用戶,沒有變現,但最終在直播上變現了。”吳世春看中雷文濤,相信他一定能找到適合自己的商業模式。而且,“閱讀是個巨大的沒有天花板的賽道,可以衍生出很多其他東西。”

“有人說雷文濤不善於表達,不興奮,這都是表象,你看到他ALL IN,選對賽道,還能夠把用戶做起來,這些才是本質的東西。他是個優秀的創業者,能夠抓住剛需的本質,認知比較到位。”

如今,“有書”基於1500萬用戶群體帶來的廣泛影響,盈利渠道變得越來越多,比如來自一些品牌的廣告收入、文化教育類的電商產品售賣,以及目前興起的知識服務收費等,目前“有書”在這塊的營收比例已經超過50%。

吳世春認為,有書的商業模式非常好。內容生產成本、運營成本非常小,沒有庫存,沒有應收款,並且不斷吸引內容生產者加入進來,給用戶高質量的內容,這種模式輕,中間環節少,比純電商、純廣告模式好很多。

引領“終身學習”

“有書”公眾號註冊於2014年8月,但粉絲增長速度始終不快,到2015年12月轉型前僅有十幾萬粉絲。

2015年12月,有書通過微信公眾號發起“每周共讀一本書”計劃,每月發布書單,每周一本,全年52本書,並在設置打卡,與群友互動討論等等,這是國內最早的共讀模式。

轉型後,有書用戶以每月50萬人的速度增長,目前有書的微信群已經超過萬個,用戶數量在千萬級別。

有書憑借共讀模式進入國內閱讀市場,解決了國內年輕人“想讀書,卻堅持不下去”的痛點,逐漸被國內讀者認可,並成為第一波嘗到市場紅利的移動互聯網創業公司。以網上簽到打卡的共讀模式來組隊對抗閱讀惰性,而且這種模式大有成為潮流的勢頭。

有書在構建自媒體平臺矩陣,覆蓋到越來越多的大眾人群以及細分類目,已經涵蓋同城、親子、高校學生以及攝影、國學、英語等領域。

雷文濤有過多次創業經歷,第一次創業做在線教育,第二次創業做團購電商,2014年,他決心不再跟風,做自己真正喜歡的事。出於對讀書的喜愛,他創辦了一個圖書共享模式的項目,大家可以互相借閱閑置圖書,類似於基於LBS的虛擬圖書館。這個項目做了一年,作為純工具型的產品,它的網絡效應相對較差,用戶增長緩慢。

在這樣的局面下,雷文濤選擇轉變思路。他在2015年年初走進高校,舉辦讀書會和沙龍。與此同時,他的團隊開始在微信里組織讀書社群,帶動更多的人開始閱讀,養成持續的閱讀習慣。

"自2014年起,我們圍繞閱讀領域做了很多嘗試。最早是在校園里組織圖書共享、校園圖書會等活動,把地面的圖書資源整合起來。同時把‘有書’這款APP推薦給在校大學生,得到了第一批用戶的支持。”

從2014到2015年底,他創建的有書探索過不下12種模式,推翻了超過10種產品形態, “做任何事情都是機遇與挑戰共存。”

雷文濤每隔兩三個月拜訪一次吳世春,吳世春無意中提出了“終身學習”的未來願景。現在學校里老師、教材知識等都有些過時了,跟實際情況完全脫節。終身學習的好處是大家組隊學,跟著別人學,變成一種互相砥礪、共同前行的群體。而且,“終身學習”將不斷給你更深階段的學習課程,做知識複位。

今年,有書推出“1+1+1”工程,在超過100所城市里面建立同城共讀會,發起超過1000個“全員審核認可”精品的工作計劃,招募超過10000個人的“術業有專攻”領讀達人群體。致力於成為終身學習引領者,幫助人們在信息碎片化時代持續、系統、高效的獲取所需知識。

“跑贏了還得繼續往前跑”

徐小平曾說,“保護模式的唯一方法就是跑得快。”事實上,有書跑得太快了。一年多時間,用戶達千萬級。而雷文濤認為,“短期跑贏了沒什麽值得高興的,跑贏了也不意味著看到終點,跑贏了只是意味著贏得了繼續跑的機會,你還得繼續向前跑,這就是創業者的命運。”

"創業路上,最痛苦的就是煎熬,就是你在不斷尋找新的項目,不斷想著怎樣把它做好,在實際的操作中,又有很多不可控的風險,這些都需要你要有強大的心理承受力。”

雷文濤對有書的品牌定位是,打造一家具備文化、教育基因的科技公司,基於公眾號做行業垂直媒體只是有書對外平臺之一,目前有書已經具有微信公眾平臺、有書APP、微信群和直播平臺的四大立體化產品體系。

“用戶是最好的朋友,從用戶中來,到用戶中去。工作是最好的情人。”

迷茫時,雷文濤常常給自己註入“強心劑”,“創業時,你需要在探索期充當偵察兵,突破期成為作戰前鋒,緊急時刻的救火隊員,危機時刻的拆彈專家,也要能夠成為教練和激勵師;既要有堅定的信心,又不能盲目樂觀;你知道這不是可行的方案,但你也不知道什麽是可行的方案,唯有千方百計找到最佳的方案;你無法計算成功概率,唯有找到最佳路徑,全力以赴讓結果展現出來。

申請加入黑馬成長營,請點擊閱讀原文。

匿名用戶

匿名用戶

在我甚至對電影都產生懷疑的時候 「岡仁波齊」反過來給了我一種可能性

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0814/164595.shtml

為什麽拍電影?電影到底對我意味著一些什麽?我要拍什麽樣的電影?怎麽拍電影?這些問題變得非常嚴肅也非常緊迫。

來源 | 一席(ID:yixiclub)

文 | 張楊

大家好。我是電影《岡仁波齊》的導演張楊。

這個題目《通往岡仁波齊的路》,其實是我寫的一本書。可能在下一部電影《皮繩上的魂》上映的時候,書也會同時出版。今天主要就是聊一聊這兩個電影是怎麽拍出來的。

真正的緣起可能是1991年,我上大學四年級。那時候中央戲劇學院導演系是五年制,四年級的時候,我們有三個月的時間實習。我自己就決定去做一次一個人的背包旅行。

那時候父母還是非常支持,給了3000塊錢。我一個人就背著個大包,從青海到新疆,從新疆南疆一直坐車到西藏。那次旅行對我來說是非常重要的,它改變了我很多人生態度。

那3000塊錢,我用了1200塊買了各種紀念品回來,實際上真正花在路上的可能是1800塊錢。這1800塊錢,每天基本上就是住在最便宜的小旅店里面,那時候可能就是四人間、五人間這樣的小旅店。

除了長途汽車以外,主要就是搭各種順風車,比如運糧食的車、運鹽的車、收棉花的車。各種各樣的交通工具變成你最主要的旅行的方式,當然徒步也是一個常態。

其實這個過程給了我一個非常好的感覺。我帶了幾本小說和十幾盤磁帶。那個年代流行的是walkman,我以前比較喜歡搖滾樂,所以就帶了十幾盤磁帶。每天基本上坐在長途車里面,聽著walkman開始想自己內心的一些事。

我覺得一個人的旅行給我的一個最大的感受,是你有非常多的時間去和自己對話。所以會提出那樣非常大的問題:我到底要選擇什麽樣的生活?我到底是一個什麽人?我將來要怎麽樣?

在城市里的時候,有時候你也許沒時間去想這些事,但反過來在那一條真正的旅行的路上,這樣的問題就會不斷地出現在自己的腦子里邊,也會真的試圖去解答這樣的問題。當然這個問題肯定是沒有答案的,你自己根本不知道該往哪兒走。

同時,一個人的旅行它確實開闊了人的眼界。因為我上小學、中學,一直到大學都在北京,就一個西城區加一個東城區,就這麽一個小範圍,你的生活軌跡好像也都沒離開過這個城市。當你突然走到這樣一個廣闊的天地里邊,給你的感觸震撼是非常大的。

1991年這次真正的旅行之後,離畢業還有一年多的時間可以去拍紀錄片。那時候其實最有意思的就是你可以去選材選題,沒有人規定你拍什麽。

我那時候選的所有題材基本上都是以藏區為主,比如甘南的藏區、青海的藏區、黃河源頭、長江源頭這樣的地方,包括雲南的怒江,甚至緬甸的佤邦,它就變成了你個人的興趣和愛好。實際上我那時候拍這些紀錄片的時候就知道,可能早晚有一天,我會去像西藏這樣的地方拍攝我自己的電影。

後來到了1998年,我拍了電影《洗澡》。

《洗澡》是四個關於洗澡的故事,其中的一個故事是跟西藏有關系的。

《洗澡》西藏部分劇照

我們是1998年11月去的納木錯湖,11月份在西藏已經很冷了。那時候我自己覺得還是有經驗的,因為之前去過很多次藏區,知道生病,包括感冒,在這樣的高原還是非常危險的。

我到拉薩的時候就感冒了,當時的想法是趕快休整。我們在拉薩待了三天,然後再去納木錯,我覺得那時候感冒基本上已經好了。到了納木錯,馬上開始選擇第一天要拍攝的演員,第二天要來拍攝。

拍攝主要是在海拔五千多米的埡口進行,要拍一整天。實際上,當地人也很少在五千多米的地方待一天,一般都是經過。因為人的承受力一般在海拔三四千米還可以,到五千多米都會有很嚴重的高原反應。所以我們在那拍了一天實際上是非常難受的。

我記得當時有一個小的瑪尼堆,可能也就七八米高。

我跟攝影師說,咱們能不能到上面去看看有沒有另外的機位。我們倆就往上走了四五步,結果就同時倒在那兒了。大概緩了10分鐘左右,慢慢地,你才感覺緩下來。我說那算了,這一定是拍不了的,還要把機器往上扛,那是不太可能的。

我們晚上住到了四千八百米的村公所里,村公所也非常冷。取暖主要靠什麽呢?牛糞餅。牛糞餅一燒起來煙非常大,所以你的呼吸是很困難的。那天晚上對我來說非常痛苦。

到半夜的時候,可能就要把氧氣給吸上了。因為之前我有經驗,在西藏,一旦吸了氧氣可能就有依賴性;一旦有依賴性,離開這氧氣高原反應就會更厲害。

我當時也知道,但是沒辦法。不吸,頭已經像快炸裂了一樣。吸上了感覺好了,好像還能睡一會兒。到第二天早上,也覺得還行,清醒了。但是同伴突然看到我就說,你這臉怎麽比平時好像大了一半似的。臉就一下子腫得非常大。

我當時也沒在意,覺得還行吧,腦子還是挺清楚的,我們就趕快上車準備到下一個地方去拍攝。結果一站起來,可能出去大概十幾米的距離,兩眼就全黑了,什麽都看不見了。

我當時也不知道出了什麽狀況,就站那緩了一下,過一會兒它慢慢地又能看見了。再往前走幾步又黑了。反複了這麽三次,到第三次已經摸著車了。但是黑的時間特別長,真的有點雙目失明的感覺。

當時我覺得不行,我說趕快給我扶到屋里去。到屋里後有那麽15分鐘,我就開始渾身發抖。我心想,完了,估計還有15分鐘,可能人就死了。真的會有一瞬間,感覺自己瀕臨死亡了。

我們還帶了一罐子的氧氣,趕快把氧氣給我插上。氧氣輸完,半個小時以後,慢慢地就平靜了。我說現在沒別的辦法了,只有一種可能性,開著車趕快往下跑。

當時我們有一個錄音師,他上去的那一天就不行了。所以後來就讓導演和錄音師趕快坐著車往下跑。我們開了輛豐田4500,那個時候已經是最好的車了。

海拔四千九百多米的地方,其實就快到埡口了,冬天那里全是冰河。

車過冰河的時候,“啪”一下就陷到里邊了,怎麽弄都出不來。當時司機也傻了:有可能今天又得在這完蛋了。

那時候是1998年,1998年埡口的冬天,可能一個星期也不過一輛車。如果不過車的話,這個車完全拖不出去。你往前走也不行,往下邊至少得走一天。所以當時我們一想完蛋了,基本上這點氧氣吸完了你人就擱在這兒了。

老天還是比較有眼。過了兩個多小時,從山上開下來一輛東風卡車,把我們這個車一下子就給拉出來,拉出來以後司機倍加小心地一路狂奔。其實一下到三千多米人就沒事了,高原反應就這麽一個簡單的事。但在那個高度的時候,你可能就會非常危險。

以前西藏公路不好的時候,青藏線上或者很多開卡車的司機有時候沒註意,中午或者什麽時候打了個盹然後就感冒了。感冒了他可能沒有重視,然後就引起肺水腫。如果三到四個小時開不到海拔低的地方,很多人在半路就去世了。

當時我是完全了解這樣的一些背景,知道是有這種可能性的。所以對我來說,好像有了一個後遺癥,或者說心理上的一種懼怕。

後來到2006年左右,我在香格里拉有好幾個要好的朋友,他們知道我一直想拍一個關於像朝聖這樣的故事。當時我記得我的一個朋友還拿過一個之前別人拍的紀錄片給我看,是羊年的時候去轉卡瓦格博峰的一個紀錄片。

其實很多年前我就已經有這個想法,我當時看完就說,不知道什麽時候我會到西藏去拍一個關於我內心的朝聖的故事。他聽完就說,我有個特別好的朋友叫紮西達娃,他的小說你應該看一看,我覺得你會喜歡。

我馬上回北京就買了紮西達娃的小說。我一看,里邊有那麽五六篇小說特別好,而且非常適合去做電影。我和紮西達娃就在麗江見面,見面以後聊到他的這幾個故事。

有一篇叫《西藏,系在皮繩結上的魂》,這篇小說我覺得它的結構,包括整個設置都非常適合做電影。還有另一篇小說叫《去拉薩的路上》,寫一個複仇的故事。

當時我就說,咱們能不能把這兩個小說改編成一個電影。紮西達娃聽完以後覺得非常有意思,而且也非常有挑戰性。所以當時我們倆一拍即合,決定來做這個改編。

2007年9月份之前,紮西達娃已經改了兩稿了。那時候我在北京,就想把整個西藏都轉一遍。以前去還是某一個局部,或者說去的時間也都沒有那麽長。我這次就想一次盡量多地把所有藏區的地方全部轉完。一方面好像是在體驗生活,另一方面好像又在為《皮繩上的魂》這樣一個電影做選景的工作。

我就跟朋友說,9月1號開車奔西藏去。好多人報名,但是真正到快走的時候,發現沒有一個人響應這事。結果到了30號晚上,才有一個朋友報名。他之前跟我說在拉薩會合,一看我這兒沒人去,就說後天我也跟著你一塊走。等到31號晚上,我們又抓了兩個人,到9月1號四個人一塊上了這條路。

其中有一個人叫杜家毅。杜家毅是以前《洗澡》里的演員,當時是演一個小胖子,唱帕瓦羅蒂的《我的太陽》。我們開了六天左右的車到了拉薩,到拉薩的時候,二毛和紮西達娃就來歡迎我們,坐在一起吃飯。

那一天其實很湊巧,有一個二毛的朋友,是個活佛,叫巴德活佛。他帶著兩個弟子正好磕了七個月的長頭,從青海磕到了拉薩。

巴德活佛就跟我們坐在一起聊,聊佛學,聊他的很多觀點。

杜家毅和另外一個姑娘,倆人聽了半小時真的就痛哭流涕的,然後跪下磕頭。巴德活佛也是我見到過的很多活佛里,我覺得學識非常高的,而且他的普通話很好。所以他的很多道理都是深入淺出,大家一聊就馬上都明白。那一次我們倆就成了很好的朋友。當然2007年那一趟,實際上最重要的就是跟紮西達娃又開始討論劇本、修改劇本。

這個電影里有一個地方叫蓮花生大師的掌紋地,當時,我腦子里想象不出來這個掌紋地到底是個什麽概念。所以我想,也許這樣的一個電影,包括這樣的一個場景,可能最後需要電腦特效、特技才能做出來。

後來我們從拉薩往岡仁波齊走,一直走到普蘭,然後再往札達縣走。到了札達土林的時候,我突然在那個平臺上一看,看到整個札達土林,我腦子里一下子有個聲音:這就是我心目中的那個掌紋地,它已經在這兒了。

紮達士林

電影《皮繩上的魂》劇照中的掌紋地

當時我覺得這個電影是可以拍了,但是實際上由於各種各樣客觀的因素,到最後在2008年沒有真正地去拍成這樣一個片子。之後有那麽幾年的時間,中間我拍了一個《無人駕駛》,拍了一個《飛越老人院》。

那幾年可能正好是中國電影商業最紅火的時代,也是一個商業大爆發、大井噴的時代。所以基本上我周圍的這些投資人、朋友甚至導演,每個人聊的都還是票房、明星,那時候可能還沒IP呢。

但是基本上所有人聊的,還都是一個大的商業電影在市場里的回報的概念。所以,我自己也會不自覺地、或多或少會受到這樣的影響。受到這種影響,你在做電影的時候可能就不像以前那麽單純了。

以前像我們哪怕做《愛情麻辣燙》的時候,其實就很單純。我就想做這麽一個電影,然後一幫朋友在一塊把它做出來了,而且可能跟你最開始的那種想法非常一致。反而到這個時代,做電影有的時候變得沒那麽單純了,一個導演可能想的後面的東西非常多。所以像《無人駕駛》這樣的一個片子,我們當時也是按照一個商業的思路去定位它。

電影《無人駕駛》劇照

當然《飛越老人院》比較特殊,其實題材是很偏的,或者說它是一個更適合藝術電影的題材。

原來是希望有一個非常荒誕的故事,有一個黑色幽默的公路片的概念。但是在操作的過程中,我做了各種各樣的妥協、讓步,它慢慢變成了一個特別溫暖的、特別感人的故事。

《飛越老人院》劇照

《飛越老人院》出來了,其實口碑也都挺好的,也有很多觀眾喜歡它,覺得被感動了。但作為一個導演的初衷來說,跟最開始想的那個東西已經十萬八千里了,離得非常遠。

這兩個電影,我們也可以說其實票房都不太好。《無人駕駛》大概2000萬票房,《飛越老人院》我都搞不清楚是300萬還是500萬票房。

在那個過程中,有那麽兩年的時間,我突然覺得自己拍電影有點不知道該往哪走了,或者說在這個過程里突然覺得有點找不到自我了。怎麽拍著拍著好像離初衷和最開始的那個東西很遙遠了。

這兩個電影的整個操作過程、拍攝過程,對我來說非常痛苦。因為以前我拍電影都好像很順利,也沒有遇到什麽特別大的挫折、坎坷。所以拍電影本身對我來說還是很有樂趣的,非常有意思、非常好玩。

但是整個《無人駕駛》和《飛越老人院》,實施的過程是非常痛苦的。所以我當時在想,電影對我而言到底意味著什麽?你非得拍電影嗎?或者說你不拍電影還能幹點什麽?

那個時候正好大理的房子蓋好了,我就把家從北京搬到大理去了。在大理、就是種種花、種種草,收拾院子、收拾房子,跟街坊鄰居串串門。

大家在聊天,其實是不聊電影。換句話說,希望脫離開真正的電影這麽一個概念,靜下心去想一想關於生活本身的一些東西。那個過程我突然就想到,跟我1991年真正旅行時的那個狀態非常像。那個時候你會問自己很多這樣非常大的問題,一些沒有答案的東西。

我突然一個人在大理的時候,有時候坐在洱海邊上,看著蒼山的落日,其實腦子里還是要問自己那些特別大的問題。為什麽拍電影?電影到底對我意味著一些什麽?我要拍什麽樣的電影?怎麽拍電影?這些問題就變得非常嚴肅也非常緊迫。

也就是在這個過程里面,原來的西藏的這樣一個電影的想法,它又回到了我的腦子里。2014年正好是馬年,岡仁波齊的本命年。我當時想,時機成熟了,這個時候可以去拍攝《岡仁波齊》和《皮繩上的魂》這兩部電影了。

我自己也知道,《皮繩上的魂》是一個常規的電影拍攝方法。但是《岡仁波齊》不一樣,在我很早想這樣的一個概念的時候,我就知道我將來會采取一個什麽樣的方法去拍攝它。

它更接近於紀錄片的方式,是比較即興的創作方式。所以那個時候我就突然覺得,像《岡仁波齊》這樣的一個電影對我來說是非常重要的。

重要在什麽地方呢?就是你對電影甚至都產生了一些懷疑的時候,《岡仁波齊》反過來提供給你一種可能性,讓你去重新地認識電影。就是說電影是不是還可以有另外的方法,有另外的思路,有另外的可能性去拍攝。

所以我那時候腦子里已經下定決心,2014年一定要把這樣兩個電影拍攝完畢。當然實際上這樣的電影它是非常難的。難在什麽地方呢?第一,本質上還是兩個藝術片的概念。在大的環境都在風風火火地做各種商業片的時候,你好像是反其道而行之了。

大家老定位說張楊是一個商業和藝術平衡得很好的導演,也能賣錢,口碑也都好。但從個人的角度來說,在對電影的認識上,我越來越發現商業和藝術是很難平衡的。

商業的訴求是利潤的最大化。這個最大化的概念,就是你要盡量地讓大眾、讓大多數的人看得懂,或者說看得明白。但反過來,你可能在劇本,包括拍攝手法很多這樣技術性的東西上,就要偏向大眾的口味。

但藝術有時候往往是指向比較極端的、個人化的,甚至帶有很強的實驗性的一些東西,所以本身這兩個訴求是完全不同的。當你想去調和這個東西的時候,兩邊都得讓步,然後綜合出一個東西。

這個東西當然我們也可以說,在我的理解里,藝術片商業片的中間還有一個通俗文藝片的概念。實際上那種通俗文藝片可能就是這兩個互相讓步的一種產物。

當然全世界也有很多好的這樣的電影,既可以做到口碑很好,同時也可以賣錢。但是對我來說,好像就不滿足於這個東西了。希望還是藝術上可以走得再遠一點,或者說自己也想看看,到底有沒有這樣的能力,還能往藝術的那個方向再走一走。

這是我一直在思考的一個問題,所以那個時候反而就想,不要這麽搖擺了,或者說不要這麽去調和這個東西了。那你必須得想清楚這個事,想不清楚,你就總是走在中間。

它肯定也可以走向一種成功,但是那種成功是你要的成功嗎?是你真正喜歡的那種電影嗎?所以那時候我想,拋開這些東西吧,去真正做你自己喜歡的和你內心的東西,也就是放棄商業的這麽一種訴求。

我當時跟幾個投資人說,拍這樣的兩個電影是個賠錢的買賣,有可能賠一半,有可能全賠。之前我也說了,當你進入到那麽一個商業體系里的時候,導演的自主權,或者創作的自由,實際上也是受限制的,總是要想到很多關於市場的問題,甚至是不是要用明星,怎麽用明星等等。它最後指向的都是怎麽回收這個成本。

對我來說,就是想能不能拍一個電影,不去考慮這些外在的因素?我們只回到電影本身,去做一個導演真正內在的、內心最想做的一個事。就是說,我能否獲得這個最大的自由?

整個《岡仁波齊》的拍攝對我來說,我確實獲得了這樣的一個自由。沒有劇本,但它又不是一個純粹的紀錄片。它的創作過程,其實很早以前我就已經有這樣的構想了。

怎麽去拍攝這個電影,甚至這個電影里面的一些人物的設置,老人、小孩、孕婦,包括屠夫——我只是需要在真的現實生活里去找到我需要的這些人。

整個過程對我來說也是比較幸運和有緣分。我們在一個叫芒康的普拉村,在這個村子里的四個家庭里邊,基本上找到了跟我最開始設置的人物非常接近的這樣一些人。他們的身份包括年齡層次的感覺非常接近。

對我來說,一旦確立了這個東西,剩下的我就全部要交給真實的生活了。因為之前沒有劇本,我只是知道這條路起點終點在哪。在最開始的預設里邊,一個生和死的事我是知道的,剩下的部分其實不知道。

我的概念,所有的東西來自於真實生活,來自於他們的背景本身的東西。我們就在這個普拉村里生活了大概三個月左右的時間,在生活中不斷地了解他們,也讓他們了解我們,產生互相之間的信任。

他們的日常生活就是我們拍攝的所有的內容,他們砍柴,做青稞酒,我們就拍這些東西,無非在這樣的時候加入一兩句臺詞。就是這樣的一點一點地慢慢熟悉了以後,等到真正地上路的時候,我們這些演員們已經開始明白了,熟悉了電影的過程。他們知道自己一方面是在奔著這個朝聖的路去,但是同時也很清楚,自己作為演員要去完成這樣的一個電影。

對我來說,最有意思的部分就是它即興的部分。所有的這些東西之前是編不出來的,換句話說你想編你也編不出來。每一個細節都來自於真實生活里曾經經歷過的一些東西。

比如我們同時也記錄了大概七到八組其他的朝聖隊伍。這些人,每一個隊伍里邊都有他們非常有意思的細節。我們就把它們捕捉到,最後變成了電影里邊的一些真正的細節。

整個《岡仁波齊》的創作過程,完全打開了我對電影的另外一種想象。原來電影還是可以這麽拍的:第一,沒有劇本;第二,我們把一個團隊壓縮到了30人左右。《皮繩上的魂》拍的時候大概是130多人,最多的時候有150人的一個團隊。

我覺得電影其實是可以這麽拍。唯一的就是要把時間拉長,要有足夠充分的時間去真正地進入生活,真正地從生活里去捕捉。我現在在大理拍新的兩個電影,已經拍了半年了,還有半年,也是花一年的時間去拍攝。

這個東西來自哪兒呢?就是《岡仁波齊》。《岡仁波齊》給了我一種可能性:你完全可以打破過去既有的對電影的那些認識、那些觀念,甚至把你已經駕輕就熟的那些東西全部扔掉。就從一個新的導演或者第一次拍電影的狀態進入,我覺得完全是可行的。

我們現在大理團隊變成了18人,18個人就更少。少的意思是什麽呢?就是把成本盡量壓低,把人減少,希望你獲得拍攝的自由。對導演來說,我覺得這是找到了一種新的可能性,對電影有了一個重新的認識。

整個《岡仁波齊》從最早的一個種子、一個理想,到最後慢慢實現了。對我來說,它其實只是一個起點。當你對電影有了一個重新的認識以後,你可能就從這個地方開始去嘗試一個新的可能性了。

這就是通往岡仁波齊的路,它總結了我這些年拍攝電影的一些經驗教訓,同時又開啟了另外一種可能性。

最後,再給自己的電影做一個廣告。8月18號《皮繩上的魂》也上映了,希望大家去看。謝謝。

電影《皮繩上的魂》預告片截圖

匿名用戶

匿名用戶

在我甚至對電影都產生懷疑的時候 「岡仁波齊」反過來給了我一種可能性

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0814/164595.shtml

為什麽拍電影?電影到底對我意味著一些什麽?我要拍什麽樣的電影?怎麽拍電影?這些問題變得非常嚴肅也非常緊迫。

來源 | 一席(ID:yixiclub)

文 | 張楊

大家好。我是電影《岡仁波齊》的導演張楊。

這個題目《通往岡仁波齊的路》,其實是我寫的一本書。可能在下一部電影《皮繩上的魂》上映的時候,書也會同時出版。今天主要就是聊一聊這兩個電影是怎麽拍出來的。

真正的緣起可能是1991年,我上大學四年級。那時候中央戲劇學院導演系是五年制,四年級的時候,我們有三個月的時間實習。我自己就決定去做一次一個人的背包旅行。

那時候父母還是非常支持,給了3000塊錢。我一個人就背著個大包,從青海到新疆,從新疆南疆一直坐車到西藏。那次旅行對我來說是非常重要的,它改變了我很多人生態度。

那3000塊錢,我用了1200塊買了各種紀念品回來,實際上真正花在路上的可能是1800塊錢。這1800塊錢,每天基本上就是住在最便宜的小旅店里面,那時候可能就是四人間、五人間這樣的小旅店。

除了長途汽車以外,主要就是搭各種順風車,比如運糧食的車、運鹽的車、收棉花的車。各種各樣的交通工具變成你最主要的旅行的方式,當然徒步也是一個常態。

其實這個過程給了我一個非常好的感覺。我帶了幾本小說和十幾盤磁帶。那個年代流行的是walkman,我以前比較喜歡搖滾樂,所以就帶了十幾盤磁帶。每天基本上坐在長途車里面,聽著walkman開始想自己內心的一些事。

我覺得一個人的旅行給我的一個最大的感受,是你有非常多的時間去和自己對話。所以會提出那樣非常大的問題:我到底要選擇什麽樣的生活?我到底是一個什麽人?我將來要怎麽樣?

在城市里的時候,有時候你也許沒時間去想這些事,但反過來在那一條真正的旅行的路上,這樣的問題就會不斷地出現在自己的腦子里邊,也會真的試圖去解答這樣的問題。當然這個問題肯定是沒有答案的,你自己根本不知道該往哪兒走。

同時,一個人的旅行它確實開闊了人的眼界。因為我上小學、中學,一直到大學都在北京,就一個西城區加一個東城區,就這麽一個小範圍,你的生活軌跡好像也都沒離開過這個城市。當你突然走到這樣一個廣闊的天地里邊,給你的感觸震撼是非常大的。

1991年這次真正的旅行之後,離畢業還有一年多的時間可以去拍紀錄片。那時候其實最有意思的就是你可以去選材選題,沒有人規定你拍什麽。

我那時候選的所有題材基本上都是以藏區為主,比如甘南的藏區、青海的藏區、黃河源頭、長江源頭這樣的地方,包括雲南的怒江,甚至緬甸的佤邦,它就變成了你個人的興趣和愛好。實際上我那時候拍這些紀錄片的時候就知道,可能早晚有一天,我會去像西藏這樣的地方拍攝我自己的電影。

後來到了1998年,我拍了電影《洗澡》。

《洗澡》是四個關於洗澡的故事,其中的一個故事是跟西藏有關系的。

《洗澡》西藏部分劇照

我們是1998年11月去的納木錯湖,11月份在西藏已經很冷了。那時候我自己覺得還是有經驗的,因為之前去過很多次藏區,知道生病,包括感冒,在這樣的高原還是非常危險的。

我到拉薩的時候就感冒了,當時的想法是趕快休整。我們在拉薩待了三天,然後再去納木錯,我覺得那時候感冒基本上已經好了。到了納木錯,馬上開始選擇第一天要拍攝的演員,第二天要來拍攝。

拍攝主要是在海拔五千多米的埡口進行,要拍一整天。實際上,當地人也很少在五千多米的地方待一天,一般都是經過。因為人的承受力一般在海拔三四千米還可以,到五千多米都會有很嚴重的高原反應。所以我們在那拍了一天實際上是非常難受的。

我記得當時有一個小的瑪尼堆,可能也就七八米高。

我跟攝影師說,咱們能不能到上面去看看有沒有另外的機位。我們倆就往上走了四五步,結果就同時倒在那兒了。大概緩了10分鐘左右,慢慢地,你才感覺緩下來。我說那算了,這一定是拍不了的,還要把機器往上扛,那是不太可能的。

我們晚上住到了四千八百米的村公所里,村公所也非常冷。取暖主要靠什麽呢?牛糞餅。牛糞餅一燒起來煙非常大,所以你的呼吸是很困難的。那天晚上對我來說非常痛苦。

到半夜的時候,可能就要把氧氣給吸上了。因為之前我有經驗,在西藏,一旦吸了氧氣可能就有依賴性;一旦有依賴性,離開這氧氣高原反應就會更厲害。

我當時也知道,但是沒辦法。不吸,頭已經像快炸裂了一樣。吸上了感覺好了,好像還能睡一會兒。到第二天早上,也覺得還行,清醒了。但是同伴突然看到我就說,你這臉怎麽比平時好像大了一半似的。臉就一下子腫得非常大。

我當時也沒在意,覺得還行吧,腦子還是挺清楚的,我們就趕快上車準備到下一個地方去拍攝。結果一站起來,可能出去大概十幾米的距離,兩眼就全黑了,什麽都看不見了。

我當時也不知道出了什麽狀況,就站那緩了一下,過一會兒它慢慢地又能看見了。再往前走幾步又黑了。反複了這麽三次,到第三次已經摸著車了。但是黑的時間特別長,真的有點雙目失明的感覺。

當時我覺得不行,我說趕快給我扶到屋里去。到屋里後有那麽15分鐘,我就開始渾身發抖。我心想,完了,估計還有15分鐘,可能人就死了。真的會有一瞬間,感覺自己瀕臨死亡了。

我們還帶了一罐子的氧氣,趕快把氧氣給我插上。氧氣輸完,半個小時以後,慢慢地就平靜了。我說現在沒別的辦法了,只有一種可能性,開著車趕快往下跑。

當時我們有一個錄音師,他上去的那一天就不行了。所以後來就讓導演和錄音師趕快坐著車往下跑。我們開了輛豐田4500,那個時候已經是最好的車了。

海拔四千九百多米的地方,其實就快到埡口了,冬天那里全是冰河。

車過冰河的時候,“啪”一下就陷到里邊了,怎麽弄都出不來。當時司機也傻了:有可能今天又得在這完蛋了。

那時候是1998年,1998年埡口的冬天,可能一個星期也不過一輛車。如果不過車的話,這個車完全拖不出去。你往前走也不行,往下邊至少得走一天。所以當時我們一想完蛋了,基本上這點氧氣吸完了你人就擱在這兒了。

老天還是比較有眼。過了兩個多小時,從山上開下來一輛東風卡車,把我們這個車一下子就給拉出來,拉出來以後司機倍加小心地一路狂奔。其實一下到三千多米人就沒事了,高原反應就這麽一個簡單的事。但在那個高度的時候,你可能就會非常危險。

以前西藏公路不好的時候,青藏線上或者很多開卡車的司機有時候沒註意,中午或者什麽時候打了個盹然後就感冒了。感冒了他可能沒有重視,然後就引起肺水腫。如果三到四個小時開不到海拔低的地方,很多人在半路就去世了。

當時我是完全了解這樣的一些背景,知道是有這種可能性的。所以對我來說,好像有了一個後遺癥,或者說心理上的一種懼怕。

後來到2006年左右,我在香格里拉有好幾個要好的朋友,他們知道我一直想拍一個關於像朝聖這樣的故事。當時我記得我的一個朋友還拿過一個之前別人拍的紀錄片給我看,是羊年的時候去轉卡瓦格博峰的一個紀錄片。

其實很多年前我就已經有這個想法,我當時看完就說,不知道什麽時候我會到西藏去拍一個關於我內心的朝聖的故事。他聽完就說,我有個特別好的朋友叫紮西達娃,他的小說你應該看一看,我覺得你會喜歡。

我馬上回北京就買了紮西達娃的小說。我一看,里邊有那麽五六篇小說特別好,而且非常適合去做電影。我和紮西達娃就在麗江見面,見面以後聊到他的這幾個故事。

有一篇叫《西藏,系在皮繩結上的魂》,這篇小說我覺得它的結構,包括整個設置都非常適合做電影。還有另一篇小說叫《去拉薩的路上》,寫一個複仇的故事。

當時我就說,咱們能不能把這兩個小說改編成一個電影。紮西達娃聽完以後覺得非常有意思,而且也非常有挑戰性。所以當時我們倆一拍即合,決定來做這個改編。

2007年9月份之前,紮西達娃已經改了兩稿了。那時候我在北京,就想把整個西藏都轉一遍。以前去還是某一個局部,或者說去的時間也都沒有那麽長。我這次就想一次盡量多地把所有藏區的地方全部轉完。一方面好像是在體驗生活,另一方面好像又在為《皮繩上的魂》這樣一個電影做選景的工作。

我就跟朋友說,9月1號開車奔西藏去。好多人報名,但是真正到快走的時候,發現沒有一個人響應這事。結果到了30號晚上,才有一個朋友報名。他之前跟我說在拉薩會合,一看我這兒沒人去,就說後天我也跟著你一塊走。等到31號晚上,我們又抓了兩個人,到9月1號四個人一塊上了這條路。

其中有一個人叫杜家毅。杜家毅是以前《洗澡》里的演員,當時是演一個小胖子,唱帕瓦羅蒂的《我的太陽》。我們開了六天左右的車到了拉薩,到拉薩的時候,二毛和紮西達娃就來歡迎我們,坐在一起吃飯。

那一天其實很湊巧,有一個二毛的朋友,是個活佛,叫巴德活佛。他帶著兩個弟子正好磕了七個月的長頭,從青海磕到了拉薩。

巴德活佛就跟我們坐在一起聊,聊佛學,聊他的很多觀點。

杜家毅和另外一個姑娘,倆人聽了半小時真的就痛哭流涕的,然後跪下磕頭。巴德活佛也是我見到過的很多活佛里,我覺得學識非常高的,而且他的普通話很好。所以他的很多道理都是深入淺出,大家一聊就馬上都明白。那一次我們倆就成了很好的朋友。當然2007年那一趟,實際上最重要的就是跟紮西達娃又開始討論劇本、修改劇本。

這個電影里有一個地方叫蓮花生大師的掌紋地,當時,我腦子里想象不出來這個掌紋地到底是個什麽概念。所以我想,也許這樣的一個電影,包括這樣的一個場景,可能最後需要電腦特效、特技才能做出來。

後來我們從拉薩往岡仁波齊走,一直走到普蘭,然後再往札達縣走。到了札達土林的時候,我突然在那個平臺上一看,看到整個札達土林,我腦子里一下子有個聲音:這就是我心目中的那個掌紋地,它已經在這兒了。

紮達士林

電影《皮繩上的魂》劇照中的掌紋地

當時我覺得這個電影是可以拍了,但是實際上由於各種各樣客觀的因素,到最後在2008年沒有真正地去拍成這樣一個片子。之後有那麽幾年的時間,中間我拍了一個《無人駕駛》,拍了一個《飛越老人院》。

那幾年可能正好是中國電影商業最紅火的時代,也是一個商業大爆發、大井噴的時代。所以基本上我周圍的這些投資人、朋友甚至導演,每個人聊的都還是票房、明星,那時候可能還沒IP呢。

但是基本上所有人聊的,還都是一個大的商業電影在市場里的回報的概念。所以,我自己也會不自覺地、或多或少會受到這樣的影響。受到這種影響,你在做電影的時候可能就不像以前那麽單純了。

以前像我們哪怕做《愛情麻辣燙》的時候,其實就很單純。我就想做這麽一個電影,然後一幫朋友在一塊把它做出來了,而且可能跟你最開始的那種想法非常一致。反而到這個時代,做電影有的時候變得沒那麽單純了,一個導演可能想的後面的東西非常多。所以像《無人駕駛》這樣的一個片子,我們當時也是按照一個商業的思路去定位它。

電影《無人駕駛》劇照

當然《飛越老人院》比較特殊,其實題材是很偏的,或者說它是一個更適合藝術電影的題材。

原來是希望有一個非常荒誕的故事,有一個黑色幽默的公路片的概念。但是在操作的過程中,我做了各種各樣的妥協、讓步,它慢慢變成了一個特別溫暖的、特別感人的故事。

《飛越老人院》劇照

《飛越老人院》出來了,其實口碑也都挺好的,也有很多觀眾喜歡它,覺得被感動了。但作為一個導演的初衷來說,跟最開始想的那個東西已經十萬八千里了,離得非常遠。

這兩個電影,我們也可以說其實票房都不太好。《無人駕駛》大概2000萬票房,《飛越老人院》我都搞不清楚是300萬還是500萬票房。

在那個過程中,有那麽兩年的時間,我突然覺得自己拍電影有點不知道該往哪走了,或者說在這個過程里突然覺得有點找不到自我了。怎麽拍著拍著好像離初衷和最開始的那個東西很遙遠了。

這兩個電影的整個操作過程、拍攝過程,對我來說非常痛苦。因為以前我拍電影都好像很順利,也沒有遇到什麽特別大的挫折、坎坷。所以拍電影本身對我來說還是很有樂趣的,非常有意思、非常好玩。

但是整個《無人駕駛》和《飛越老人院》,實施的過程是非常痛苦的。所以我當時在想,電影對我而言到底意味著什麽?你非得拍電影嗎?或者說你不拍電影還能幹點什麽?

那個時候正好大理的房子蓋好了,我就把家從北京搬到大理去了。在大理、就是種種花、種種草,收拾院子、收拾房子,跟街坊鄰居串串門。

大家在聊天,其實是不聊電影。換句話說,希望脫離開真正的電影這麽一個概念,靜下心去想一想關於生活本身的一些東西。那個過程我突然就想到,跟我1991年真正旅行時的那個狀態非常像。那個時候你會問自己很多這樣非常大的問題,一些沒有答案的東西。

我突然一個人在大理的時候,有時候坐在洱海邊上,看著蒼山的落日,其實腦子里還是要問自己那些特別大的問題。為什麽拍電影?電影到底對我意味著一些什麽?我要拍什麽樣的電影?怎麽拍電影?這些問題就變得非常嚴肅也非常緊迫。

也就是在這個過程里面,原來的西藏的這樣一個電影的想法,它又回到了我的腦子里。2014年正好是馬年,岡仁波齊的本命年。我當時想,時機成熟了,這個時候可以去拍攝《岡仁波齊》和《皮繩上的魂》這兩部電影了。

我自己也知道,《皮繩上的魂》是一個常規的電影拍攝方法。但是《岡仁波齊》不一樣,在我很早想這樣的一個概念的時候,我就知道我將來會采取一個什麽樣的方法去拍攝它。

它更接近於紀錄片的方式,是比較即興的創作方式。所以那個時候我就突然覺得,像《岡仁波齊》這樣的一個電影對我來說是非常重要的。

重要在什麽地方呢?就是你對電影甚至都產生了一些懷疑的時候,《岡仁波齊》反過來提供給你一種可能性,讓你去重新地認識電影。就是說電影是不是還可以有另外的方法,有另外的思路,有另外的可能性去拍攝。

所以我那時候腦子里已經下定決心,2014年一定要把這樣兩個電影拍攝完畢。當然實際上這樣的電影它是非常難的。難在什麽地方呢?第一,本質上還是兩個藝術片的概念。在大的環境都在風風火火地做各種商業片的時候,你好像是反其道而行之了。

大家老定位說張楊是一個商業和藝術平衡得很好的導演,也能賣錢,口碑也都好。但從個人的角度來說,在對電影的認識上,我越來越發現商業和藝術是很難平衡的。

商業的訴求是利潤的最大化。這個最大化的概念,就是你要盡量地讓大眾、讓大多數的人看得懂,或者說看得明白。但反過來,你可能在劇本,包括拍攝手法很多這樣技術性的東西上,就要偏向大眾的口味。

但藝術有時候往往是指向比較極端的、個人化的,甚至帶有很強的實驗性的一些東西,所以本身這兩個訴求是完全不同的。當你想去調和這個東西的時候,兩邊都得讓步,然後綜合出一個東西。

這個東西當然我們也可以說,在我的理解里,藝術片商業片的中間還有一個通俗文藝片的概念。實際上那種通俗文藝片可能就是這兩個互相讓步的一種產物。

當然全世界也有很多好的這樣的電影,既可以做到口碑很好,同時也可以賣錢。但是對我來說,好像就不滿足於這個東西了。希望還是藝術上可以走得再遠一點,或者說自己也想看看,到底有沒有這樣的能力,還能往藝術的那個方向再走一走。

這是我一直在思考的一個問題,所以那個時候反而就想,不要這麽搖擺了,或者說不要這麽去調和這個東西了。那你必須得想清楚這個事,想不清楚,你就總是走在中間。

它肯定也可以走向一種成功,但是那種成功是你要的成功嗎?是你真正喜歡的那種電影嗎?所以那時候我想,拋開這些東西吧,去真正做你自己喜歡的和你內心的東西,也就是放棄商業的這麽一種訴求。

我當時跟幾個投資人說,拍這樣的兩個電影是個賠錢的買賣,有可能賠一半,有可能全賠。之前我也說了,當你進入到那麽一個商業體系里的時候,導演的自主權,或者創作的自由,實際上也是受限制的,總是要想到很多關於市場的問題,甚至是不是要用明星,怎麽用明星等等。它最後指向的都是怎麽回收這個成本。

對我來說,就是想能不能拍一個電影,不去考慮這些外在的因素?我們只回到電影本身,去做一個導演真正內在的、內心最想做的一個事。就是說,我能否獲得這個最大的自由?

整個《岡仁波齊》的拍攝對我來說,我確實獲得了這樣的一個自由。沒有劇本,但它又不是一個純粹的紀錄片。它的創作過程,其實很早以前我就已經有這樣的構想了。

怎麽去拍攝這個電影,甚至這個電影里面的一些人物的設置,老人、小孩、孕婦,包括屠夫——我只是需要在真的現實生活里去找到我需要的這些人。

整個過程對我來說也是比較幸運和有緣分。我們在一個叫芒康的普拉村,在這個村子里的四個家庭里邊,基本上找到了跟我最開始設置的人物非常接近的這樣一些人。他們的身份包括年齡層次的感覺非常接近。

對我來說,一旦確立了這個東西,剩下的我就全部要交給真實的生活了。因為之前沒有劇本,我只是知道這條路起點終點在哪。在最開始的預設里邊,一個生和死的事我是知道的,剩下的部分其實不知道。

我的概念,所有的東西來自於真實生活,來自於他們的背景本身的東西。我們就在這個普拉村里生活了大概三個月左右的時間,在生活中不斷地了解他們,也讓他們了解我們,產生互相之間的信任。

他們的日常生活就是我們拍攝的所有的內容,他們砍柴,做青稞酒,我們就拍這些東西,無非在這樣的時候加入一兩句臺詞。就是這樣的一點一點地慢慢熟悉了以後,等到真正地上路的時候,我們這些演員們已經開始明白了,熟悉了電影的過程。他們知道自己一方面是在奔著這個朝聖的路去,但是同時也很清楚,自己作為演員要去完成這樣的一個電影。

對我來說,最有意思的部分就是它即興的部分。所有的這些東西之前是編不出來的,換句話說你想編你也編不出來。每一個細節都來自於真實生活里曾經經歷過的一些東西。

比如我們同時也記錄了大概七到八組其他的朝聖隊伍。這些人,每一個隊伍里邊都有他們非常有意思的細節。我們就把它們捕捉到,最後變成了電影里邊的一些真正的細節。

整個《岡仁波齊》的創作過程,完全打開了我對電影的另外一種想象。原來電影還是可以這麽拍的:第一,沒有劇本;第二,我們把一個團隊壓縮到了30人左右。《皮繩上的魂》拍的時候大概是130多人,最多的時候有150人的一個團隊。

我覺得電影其實是可以這麽拍。唯一的就是要把時間拉長,要有足夠充分的時間去真正地進入生活,真正地從生活里去捕捉。我現在在大理拍新的兩個電影,已經拍了半年了,還有半年,也是花一年的時間去拍攝。

這個東西來自哪兒呢?就是《岡仁波齊》。《岡仁波齊》給了我一種可能性:你完全可以打破過去既有的對電影的那些認識、那些觀念,甚至把你已經駕輕就熟的那些東西全部扔掉。就從一個新的導演或者第一次拍電影的狀態進入,我覺得完全是可行的。

我們現在大理團隊變成了18人,18個人就更少。少的意思是什麽呢?就是把成本盡量壓低,把人減少,希望你獲得拍攝的自由。對導演來說,我覺得這是找到了一種新的可能性,對電影有了一個重新的認識。

整個《岡仁波齊》從最早的一個種子、一個理想,到最後慢慢實現了。對我來說,它其實只是一個起點。當你對電影有了一個重新的認識以後,你可能就從這個地方開始去嘗試一個新的可能性了。

這就是通往岡仁波齊的路,它總結了我這些年拍攝電影的一些經驗教訓,同時又開啟了另外一種可能性。

最後,再給自己的電影做一個廣告。8月18號《皮繩上的魂》也上映了,希望大家去看。謝謝。

電影《皮繩上的魂》預告片截圖

匿名用戶

匿名用戶

又被短信邀請辦銀行卡了,誰偷窺了我的隱私

吳先生最近有些苦惱,在幾天里收到七八條銀行邀請辦信用卡或貸款的短信後,他既不敢回複退訂,也不敢點開鏈接咨詢,因為他分不清這些短信是否真的來自銀行。

這些短信都是以一長串“106”開頭的號碼,一共有18位。短信內容例如,“【上海銀行】您的記錄良好,點擊http://t.cn/RBxFotx完善信息即可申請我行(白金)卡,額度最高8萬,刷卡免年費,退訂回T”;“【中國平安】尊敬的客戶,根據您的信譽記錄,已獲得10-50萬信用額度,手續簡單,當天到賬。咨詢辦理回複Y,退訂回N”。

吳先生上述經歷並非個案,多位手機用戶向第一財經記者反映,曾經在手機上接收過非銀行官方客服發出的申辦信用卡或消費金融貸款推薦短信。這些“18位”推薦辦卡短信,究竟是來自偽基站的山寨詐騙短信,用來套取客戶真實信息,還是真的屬於銀行行為,令消費者“傻傻分不清”。

第一財經記者調查發現,這些短信背後是銀行信用卡中心、現金分期事業部、消費金融事業部等相關業務板塊主動發起的業務營銷行為,即所謂“丟包”。“丟包”在銀行內部遵循了嚴格的審核流程,但仍然涉嫌對客戶造成騷擾以及侵犯客戶隱私。

現有法律尚待明確界定,客戶隱私又由誰來保護?

記者親測銀行所為

吳先生收到的銀行短信還包括:中信銀行邀請辦白金信用卡;光大銀行陽光金卡申領資格,額度達10萬;民生銀行白金卡,額度10萬,最快3秒批卡;交通銀行VISA金卡申領資格,額度5萬,等等。除了銀行信用卡,還有消費貸和小貸公司的短信。例如,中國平安邀請客戶申請10-50萬信用額度;360借條推薦4萬借款額度與免息券。

第一財經記者隨機選取了中信銀行、光大銀行與中國平安,點開鏈接後發現,前兩條均為銀行信用卡中心所為,最後一條來自平安好貸,為平安集團旗下小額無抵押信用貸款平臺。

以“中信銀行”短信為例,記者首先選取推薦辦理該行信用卡的短信,鏈接點開後,頁面跳轉至“中信銀行i白金信用卡申請”頁面。(如下圖)

從網站域名看,https://creditcard.ecitic.com/h5/shenqing/ibaijin_p.html?sid=SJUNNSH9,與中信銀行信用卡官方網站https://creditcard.ecitic.com前綴重合。

申請說明中顯示,用戶在提交申請資料後,如果遇到審核資料未達到該卡等級要求的情況,申請的卡等級會自動更換為適合的卡等級。如申請白金卡用戶,不符合白金卡要求,符合金卡,銀行會給用戶更換為金卡,以此類推。

隨後,記者用自己的身份信息在該鏈接上申請了上述中信銀行i白金信用卡,顯示成功,僅用了半小時。

之後,記者又分別用手機和電腦網頁登錄中信銀行信用卡中心官網,在“進度查詢”一欄中輸入身份證號、手機號等關鍵信息後,查到了自己剛剛通過短信鏈接轉入快速辦理頁面申請辦理的“中信銀行i白金信用卡”。

如此,吳先生收到的短信邀請辦理中信銀行白金卡,的確為中信銀行信用卡中心的官方行為,而非來自偽基站詐騙或惡意軟件套取客戶信息。

隨後,第一財經記者又點開光大銀行邀請辦信用卡的鏈接,鏈接被轉至“中國光大銀行信用卡在線申請”界面。

該網頁的域名為https://xyk.cebbank.com/cebmms/apply/ps/card-index.htm?req_card_id=3142&pro_code=FHTG067632SA0396CYJR&c2c_recom_flag=,而光大銀行信用卡官方網域名為https://xyk.cebbank.com,有專業人士對第一財經記者表示,從網頁內容及網頁域名前綴看,該網站來自光大銀行。

除此之外,在該頁面的下部,記者還發現,網站用標紅字體顯示《中國光大銀行信用卡申請須知》、《中國光大銀行信用卡使用合約》、《中國光大銀行信用卡章程》及《芝麻信用服務協議及相關授權》的子鏈接,一一點開後,均為信用卡的法律條款和註意事項等。

一位銀行內部人士表示,雖然有些信用卡額度號稱最高達到8萬、10萬元,但一般情況只會給5000、1萬、最多2萬元的額度,要想進一步提升額度,需要帶著房產證等有效資產證明到銀行櫃臺辦理,若有效資產優質,城商行、股份制銀行的信用卡額度可提升到7萬、8萬元。

第一財經記者也對“中國平安最高額度50萬的信用貸”進行了實測。

記者撥通中國平安短信中電話(4006085555)後,一名自稱是“平安好貸”的客戶經理接通了電話。該客戶經理稱,房貸、公積金、保險,三者具備其一就可以申請無擔保、無抵押平安好貸,貸款額度為3萬-50萬元。

客戶經理示意記者關註“平安好貸”官方微信,然後在右下方【客戶服務】中選擇【綁定客戶經理】,在新的頁面中輸入“姓名、手機號、驗證碼”,點擊提交。記者按照上述操作流程操作後,在“平安好貸”官微上收到一份《個人征信業務授權書》。由此確認,推薦短信來自中國平安,並非詐騙或惡意軟件所為。

信用卡電銷 “丟包”

“這些短信雖然來自不同銀行,但像是一個模子刻出來的,單憑短信內容無法判斷是否真的來自銀行。”多位受訪者對第一財經記者表示。一些受訪者甚至誤以為上述短信來自偽基站的電信詐騙。

那麽,銀行為何不使用官方短信服務平臺,而是以“18位”複雜冗長的號碼形式電銷信用卡?第一財經采訪多位接近股份行內部人士後發現了銀行內部的“小算盤”。

事實上,銀行都有自己官方認證的短信發送客服平臺渠道,國有大行中,如工商銀行官方客服電話為“95588”,建設銀行官方客服電話95533及4008200588;股份制商業銀行中,招商銀行官方客服電話為“95555”,民生銀行為“95568”,中信銀行為“95558”等,認證都較為清晰。

除此之外,一些銀行的信用卡中心及理財中心也有官方的短信發布號碼平臺。如中信銀行信用卡為“106980095558”,招商銀行理財中心的官方號碼“106980095555”。這些號碼同樣具有較為明顯的銀行認證特征,例如,在華為手機上,上述渠道發送的短信直接被認證後顯示銀行官方標誌頭像。

像上述吳先生所遇到的銀行電銷行為,顯然沒有通過上述官方發布渠道。一位接近股份行了解內情的人士對第一財經記者表示,這些短信背後是銀行信用卡中心、現金分期事業部、消費金融事業部等相關業務板塊主動發起的營銷行為。

他們一般找本行合作名單中的短信運營商一級代理商,生成虛擬號碼後,基於本行客戶人群“白名單”進行推送,這種行為被行業內稱為“丟包”。

所謂“丟包”,即發送短信的內容為“模板信息+抄送鏈接”,短信發送後與客戶不產生任何交互,客戶如果回複“退訂取消”,以後就不再接收到類似短信。

推送短信的內容都有固定的模板,只要將關鍵要素填入,一級代理商便可進行群發。這就不難理解為何這類“丟包”短信雖然來自不同銀行,但“長得”都差不多。

一個“包”被丟出,在銀行內部需要遵循以下流程:銀行根據後臺數據庫對短信生成器的動態參數進行調整,參數包括:姓名、額度、卡別、時間等限制要素。觸發器由銀行掌控,銀行內部業務發起人按照模板編制,根據“白名單”將數據導進系統自動觸發。上述知情人士表示,銀行內部有相關人士負責“丟包”的審核,並有上級主管負責批準。

為何銀行不使用官方客服短信平臺“丟包”? 一位銀行業內人士表示,銀行信息中心所掌控的官方短信服務平臺並非什麽短信都能發,需滿足一定“觸發”機制。

例如,當客戶信用卡刷卡、月底結息、購買理財產品後,官方客服平臺可根據客戶行為觸發反饋,此外的其他短信內容,官方客服平臺需要遵循一定規則才可以發送信息。

由於銀行官方客服號即 “大號”審核與審批機制較為嚴格,信用卡電銷短信往往都達不到“大號”推送短信的觸發條件,此外由於在銀行內部申報流程繁瑣,審批時間較長,所以銀行信用卡、消費金融等業務部門一般都不使用官方客服電銷“丟包”。

此外,第一財經記者也了解到,除了電銷,這種“個性化”號碼短信也可滿足銀行其他業務目的,例如對銀行根據黑白名單篩選出來的逾期貸款客戶,進行短信催收等。

那麽誰是銀行“丟包”的合作方?第一財經記者調查了解到,目前在銀行內部有多種模式。例如,電銷“小號”與官方客服“大號”同為一家運營商一級代理商,只是換了一個號碼推送推銷內容。

較為普遍的模式如“1托N”合作模式,“例如運營商為銀行的官方公號提供一個號碼,為信用卡中心提供一個號碼,個人借記卡一個號碼,個人貴賓卡、信息服務交互與個貸分別對應專門的號碼等。”知情人士向第一財經記者透露。

“不過目前運營商一級代理商的‘短號’資源供不應求,無法提供足量的‘短號’資源。”某國有大行科技部門相關負責人向第一財經記者解釋了,為何銀行不將“丟包”的電銷號碼固定下來的原因。

“丟包”號碼雖然不固定,但銀行挑選一級代理商有較為嚴格的準入制度,與大銀行合作的都是中國移動、中國電信、中國聯通三家運營商的一級代理商,合作方並非“草根”機構。

記者同時了解到,如果涉及銀行的消費金融子公司要“丟包”,與之合作的運營商一級代理商也必須挑選已經納入母行集團準入名單的對象。對於長期合作的對象,銀行會對代理商資質、信息安全保護、發送成功率等指標進行考核。

“99.5%的成功率和99.2%成功率差距很大,銀行一般是與一級代理商談一個打包價格,例如一年1億條是一個價格,5000萬-1億條是一個價格。一般都在總行統一采購目錄中進行采購,但用多少,銀行到時候付費。”知情人士對記者表示。

“所以在沒有銀行授權的情況下,代理商不會擅自發送信息,但也不能100%保證代理商不會出現問題。”上述知情人士稱。

在北京工作的劉先生產生了另外一個困惑,三年前他已經辦理了民生銀行信用卡,為什麽銀行還邀請他去辦理?銀行難道不知情?一位城商行人士對第一財經記者指出,這種信息屬於第三方信息群發,只要在這個數據庫里面的用戶都會不斷的收到這類信息,系統無法識別已經辦理過的客戶。

“短信群發背後的原因是節省成本。業務員推銷辦理出一張信用卡,銀行支付400元-500元的費用,但通過群發信息的方式,銀行的成本就大大降低了。”上述城商行人士表示。

除了上述“丟包”,第一財經記者還了解到,業內還有助貸模式的“盲推”與“海推”,如果上述“丟包”只是銀行鋪天蓋地的電銷對客戶造成了騷擾,那麽“盲推”則極有可能涉及侵犯客戶隱私。

一般情況下,大行存量客戶較多,這種情況不會涉及太多信息買賣等違法違規行為,更多是存量客戶的激活和深度挖掘。但在一些中小金融機構,他們會找到外圍數據供應商,聯合合作夥伴做初步的客戶畫像後,進行“丟包”,在線上進行分款,在業內稱為“盲推”與“海推”。

調查中,一位城商行人士對記者稱,一些中小銀行與財富管理公司、互聯網金融公司、分期消費公司等第三方合作,貸款資金來自這些第三方公司或者第三方公司和銀行成立的資金池,雙方相互導流。這時候,客戶收到的短信就並非來自銀行。具體而言,若客戶向銀行申請信用貸,銀行只做通道,資金來自第三方公司,而銀行會收取20%-40%的利息收入作為通道費。

不過,隨著去年底《關於規範整頓“現金貸”業務的通知》(下稱“141號文”)規定銀行業金融機構與第三方機構合作開展貸款業務時不得將授信審查、風險控制等核心業務外包,導致助貸模式會逐漸退出。

缺乏法律界定

第一財經記者調查發現,在客戶收到的“丟包”短信中,以股份制商業銀行與中小銀行為主,大行則比較少見。

“我們發送的提示短信都是以95588作為標準的號碼,不會有複雜冗長的發送號碼形式。此外不會通過短信方式給客戶發送信用卡辦理和提額申請,更多是通過工行APP服務群等方式與客戶聯系。”一位接近工商銀行內部人士對第一財經記者指出。

某國有大行人士表示,一些中小銀行由於營銷壓力大,為了拓展客戶與發卡,往往會采取更加“靈活”的營銷手段,但上述手段如同“雙刃劍”,在推進業務推廣的同時,也給隱私保護以及短信欺詐埋下隱患。要在根源上改變這一現狀,需要監管部門強有力的法規和政策要求,否則很難改變。

銀行上述行為是否對客戶造成了騷擾?甚至侵犯客戶隱私?某律師事務所合夥人對第一財經記者指出,界定銀行“丟包”是否違法或違規,主要看公民個人信息的來源,如果銀行通過非法的買賣和交換獲取其他行或其他渠道的客戶信息進行“丟包”,則可能涉嫌違法。

而銀行如果是通過工作或提供服務獲取,又出售或非法提供給第三方,則可能涉嫌《刑法》第253條之一,即“國家機關或者金融、電信、交通、教育、醫療等單位的工作人員,違反國家規定,將本單位在履行職責或者提供服務過程中獲得的公民個人信息,出售或者非法提供給他人,情節嚴重的,處3年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。”而《刑法修正案》將犯罪主體原僅限於國家機關或者金融、電信、交通、教育、醫療等單位及其工作人員擴大為一般主體及單位,即凡是達到法定刑事責任年齡的個人及任何單位均能以本罪追究刑事責任。

但如果信息來源就是本行,那麽要看公民的授權範圍,如果授權銀行使用,則很難判定銀行違法。

中國人民大學法學院副院長楊東對第一財經記者表示,銀行上述情況,在沒有征得客戶同意的情況下,涉嫌觸犯《網絡安全法》、《消費者權益保護法》,監管應當給予警告與處罰。

一位股份制商業銀行內部人士表示,在股份行,各銀行內部的法律合規部會對“丟包”發送短信的模板內容、說法和各個要素進行審核,確保不違反現有法律及監管規定。

但向客戶推送短信這種行為本身,以及可以推送多少條短信,“目前法律上沒有明確界定,所以業內都在做。”上述股份行人士說。

而對於助貸與“海推”,蘇寧金融研究院互聯網金融中心主任薛洪言表示,當前,銀行和互金機構等第三機構合作非常普遍。優質的客戶,銀行自己留下來,資質稍差的客戶,一些銀行會引流到第三方公司,從中撮合,賺取一定的推薦費,只要是第三方機構有放貸資質,且年化利率不超過36%,是合規的。

中國互聯網經濟研究院副院長歐陽日輝則表示,這是一個擦邊球的打法,銀行有為第三方機構背書的嫌疑。第三方機構需信息披露,銀行也有投資提示的義務。此外,歐陽日輝還表示,國家雖然對數據的買賣目前沒有明確禁止的規定。但是依據現有的法律法規,銀行聯合第三方公司的短信轟炸,侵犯了個人隱私權。

根據《消費者權益保護法》第29條規定,經營者收集、使用消費者個人信息,應當明示收集、使用信息的目的、方式和範圍,並經消費者同意;經營者收集、使用消費者個人信息,應當公開其收集、使用規則,不得違反法律、法規的規定和雙方的約定收集、使用信息;經營者及其工作人員對收集的消費者個人信息必須嚴格保密,不得泄露、出售或者非法向他人提供;經營者未經消費者同意或者請求,或者消費者明確表示拒絕的,不得向其發送商業性信息。

中央民族大學法學院鄧建鵬教授表示,若沒有當事人的許可,銀行是不可以把個人信息授權給代理商的。即便銀行得到用戶的許可,也應該在事先將個人信息適用範圍、領域預先告知當事人。個人信息使用的重要原則之一是“為客戶的權利著想”。他稱,當下銀行只為推銷某個產品,就高頻次發送純廣告性質的短信,存在騷擾客戶的嫌疑。

而對於銀行向助貸公司導流這一現象,鄧建鵬表示,不少客戶較容易信任銀行,在這種導流模式下,銀行可能會起著信用背書的作用。另外,若助貸公司出現風險或者欺詐行為,銀行要承擔一定連帶責任。

此內容為第一財經原創。未經第一財經授權,不得以任何方式加以使用,包括轉載、摘編、複制或建立鏡像。第一財經將追究侵權者的法律責任。 如需獲得授權請聯系第一財經版權部:021-22002972或021-22002335;[email protected]

責編:林潔琛

誰賣了我的隱私?

1 : GS(14)@2011-04-10 22:53:46http://www.nbweekly.com/news/world/201103/13895.aspx

在互聯網時代,數據挖掘和窺探隱私這種活動,就如同18世紀哲學家傑裡米·邊沁所描述的“全景式監獄”一般,犯人時刻感覺到有一雙眼睛在監視他們,卻看不到監視來自何方。

文_Joel Stein 編譯_凌奧幸

在我將自己的名字和電子郵箱地址告訴麥克·費提克三個小時後,這位Reputation.com的首席執行官便輕而易舉地報出了我的社會保險號。“我們早就拿到這串數字了,只是我一直忙著沒給你打電話而已。”

在過去的幾個月裡,我一直在研究各大公司在網上暗中蒐集個人數據的行為。這些公司通過收集我所瀏覽的網頁、購買的產品、Facebook照片、持有的保修卡和會員卡,以及在線收聽的音樂甚至是我所訂閱的雜誌,從而分析出我的個人信息和興趣偏好。

根據類似的數據蒐集,即使沒有見過我本人,網站也可以像偵探一般描述出我的樣貌。例如在谷歌的定向廣告服務商看來,我是一個喜歡政治的人,愛吃亞洲食品,習慣噴香水,愛看名人八卦及動畫片,對“書籍與文學”或“人類與社會”不感興趣(這兩點並不屬實)。

而在雅虎的描述中,我是一個36-45歲之間的男人,使用蘋果Mac電腦,熱愛曲棍球、饒舌和搖滾樂,喜歡研究子女教育之術、食譜、服裝以及化妝品。雖然六年前我就已搬到洛杉磯,但雅虎仍認為我是個紐約人。

位於德克薩斯的數據營銷公司“聯盟數據”則掌握了跟我有關的一些財務數據,比如說:我現年39歲,大學畢業,猶太血統,一年收入至少有12萬美元,是忠實的網上商店消費者,但是每件物品的花費平均只有25美元,它甚至知道我在2010年10月10日花180美元買了套內衣。

位於曼哈頓的EXelate是個人信息數據交換平台。在它看來,我的個人財富不菲,旅行目的地基本都在美國國內。而EXelate的競爭對手BlueKai則認為我智商較高,是公司高級管理人員,願意花錢租用運動款車型(當然,這一點也不盡正確)。而且,由於我曾在HerRoom.com上為妻子買過180美元的東西,它便認為我是一個18到19歲之間的姑娘。

像上述所說的這些公司,我還可以找出很多。由於彼此的側重不同,它們對我的描述、評價也各不相同。這些和我有關的信息不管正確與否,都會以每條不到1美分的價格賣給廣告商,後者再根據這些對我的描述,定期向我發送廣告郵件、產品目錄或信用卡辦理信息。在過去的幾年裡,類似這樣的信息買賣在美國大行其道,其市值已經達到了驚人的數十億美元。

互聯網上的洪水猛獸

對於美國參議院通信、技術以及互聯網小組委員會會長約翰·克里來說,這個行業亟需得到管控,而他也正準備提交一份法案,要求該行業嚴管個人信息,防止黑客盜用。在克里看來,“(這個行業)沒有行業規範和標準,也沒有建立起任何保護個人隱私的方法。”

參議院有關個人隱私的系列聽證會於今年3月16日開始,聯邦貿易委員會也參與其中。該機構之前已經發佈過一份報告,要求主要瀏覽器運營商制定一套技術,允許用戶選擇自己的信息免受第三方公司收集。但即使類似的政策被強制實施,亞馬遜公司如果想要記錄你的過往在線購買記錄並向你提供“推薦購買”,依然是合法行為;而美國運通公司也可以通過你最近的一次“古怪”購買行為,來判定你的信用卡是否已遭盜用。當然,如果上述兩大公司不經你的允許便將信息透露給第三方公司,則可視為違法。

不經用戶同意擅自使用他們的信息並從中牟利,其實並不新鮮。早在電話、郵政時代,這樣的市場銷售方式便業已存在。而竊取他人隱私的行為,則早已被法學家們認定為公民私生活中的巨大威脅。1890年,美國法學家路易斯·布蘭戴斯說,不經他人允許便將其照片印刷出來,會給當事人帶來比身體傷害更大程度的精神痛苦。在科技日新月異的信息時代,我們在享受便捷即時信息的同時,也在無意中將個人信息暴露在廣闊的信息時代裡,例如你的房屋價格、離婚證明、犯罪信息甚至是給某個政客或組織的捐款記錄等等。在以前的時代,想要得知這些信息,可能需要24小時的貼身跟蹤以及朋友般的深度對談。而在互聯網年代,想要拿到這些信息,則是一件輕而易舉的事。

在人們的實際生活中,類似的數據、信息挖掘行為,可能會把你嚇個半死。有一次我給一位住在德克薩斯州的朋友寫郵件,提到我可能過段時間會去當地拜訪。郵件發出之後,我的收件箱立刻收到一封廣告,向我推薦一家位於該州休斯頓市的餐館。

當然沒有什麼變態狂在隨時關注我的郵箱,這只是網站設計的獨特程序,其作用是可以更方便、迅捷地向我這樣的消費者定向提供廣告。

由於定向廣告比一般廣告更加有效,網站因此索要的費用也成倍增加。相比老式的網幅圖像廣告和彈出式窗口廣告,定向廣告看起來更小巧,視覺上也沒那麼強的侵略性,很多網站為了不犧牲頁面內容的質量,往往轉而靠這樣的廣告營利。除此以外,我作為一名消費者,實際上是與其他999名同樣即將前往休斯頓的消費者被打包提供給了廣告商。而在定向發佈廣告的過程中,並沒有專人負責查看每一個類似消費者的全部個人介紹,廣告商們關心的不是我這個人,而是我“即將前往休斯頓”的行為。

基於這一論點,斯坦福大學法學院教授瑞恩·卡羅爾認為,此類數據挖掘和蒐集,並不會給消費者帶來實際的傷害。“被人追蹤的感覺並不好受,但是這種類型的隱私權侵犯並不一定意味著傷害。”

正如卡羅爾所言,數據挖掘和蒐集的真正問題在於信息的錯誤性。“如果描述你的信息出現錯誤,或許你會因此收到一些根本不需要的產品廣告,這是一回事;但是如果由於這樣的錯誤信息,你沒能申請到信用卡或得到一份工作,那就是另一回事。”華盛頓非營利機構“民主與科技中心”負責人賈斯汀·布魯克曼說。

Bizo是一家專門蒐集公司高管信息的公司,其首席執行官羅素·格拉斯在談到自己所在的行業時說:“這就像我們兒童時期,都害怕隨時會從床下蹦出一個怪獸一樣,人們對未知的事物總是抱有恐懼。他們不知道,像我們這樣的公司其實根本就不清楚每個人到底是誰,我們只是需要一點點消費者的信息,好幫公司賣一些廣告。”

無處不在的監控

和往日那種如無頭蒼蠅般傳播的垃圾郵件相比,現今的數據挖掘和在此基礎上發展起來的定向廣告,顯得更與時俱進,並不斷進行自我革新,“定向重置”就是研發出來的一項新技術。該技術可以記錄你在網上商店瀏覽的每項商品,而當你瀏覽其他網頁時,與其相關的商品會被搜索出來,然後推薦給你。

Zappos是美國一家專門賣鞋的B2C網站,該網站曾不遺餘力地採用這種“定向重置”向消費者推薦產品,並因此為人詬病。它的一大問題就在於廣告推出得過快,好像一個百折不撓的推銷員般令人生厭。“我們把原來傳統的那一套搬到了網上,”Zappos直銷主管達靈·沙莫爾說,但是在實踐中卻發現,不經考慮地向這些人發佈廣告會招來罵聲,類似的教訓成為公司調整營銷策略的主要原因。

在新的營銷策略中,消費者收到、看到某一件新產品的廣告不會超過5次,不會長於8天。同時對於潛在的顧客,Zappos會根據他們的購買想法向其推薦類似的產品。這就好比你在亞馬遜網站上購買了一本《1984》,後者會向你推薦赫胥黎的《美麗新世界》一樣。

對於伴隨著互聯網長大的年輕人來說,他們或許期待更多的數據挖掘和使用,但這並不意味著他們完全不在乎自己的個人隱私。麻省理工學院教授謝利·特克說:“我在研究中發現,青少年們對於這種無加管制的數據挖掘實際心存憂慮,他們害怕自己的學校會光顧這些信息,準備報考的大學也會拿到這些數據,甚至未來的僱主們也可以在招人之前通過這些個人信息將他們的過往查得一清二楚。”

“這和我當年成長的社會環境完全不同。小時候,我的外婆常帶我去布魯克林的自家信箱查收郵件,那時候她說只有聯邦政府有權查看我們的信箱,那樣的社會才是個互相信任的美國社會。”在特克看來,數據挖掘和窺探隱私這種活動,就如同18世紀哲學家傑裡米·邊沁所描述的“全景式監獄”一般,囚禁其中的犯人時刻感覺有一雙眼睛監視著他們,但卻看不到這種監視來自何方。

當然,我們每個人的身份信息,從來就沒有完全掌握在我們自己手中。朋友手中存有的信件,死敵口中述說的故事,甚至是在校期間拍攝的年鑑照片,都時時刻刻向外界描述著我們每個人的不同面。如果刨去這樣的互動,也便等同與社會脫離。

這樣的論點給數據挖掘公司提供了很好的反擊策略。在這些公司看來,既然我可以在社交網站上顯擺自己披金戴銀的照片,或者將自己想要個孩子但是妻子不願意的家庭糾紛在專欄文章裡抱怨,那為什麼還要埋怨自己收到了關於休斯頓餐館的廣告?

我的回答是:在個人自願基礎上自我發佈的信息是沒問題的,但是我不接受第三方暗地裡蒐集我的信息。因為即使是最自戀的人,也需要一點自我隱私的空間。正如Facebook首席技術官佈雷特·泰勒所說:“分享和跟蹤可是兩個完全不同的概念。”

對於那些數據挖掘公司來說,Facebook簡直是業界最大的福音,集成了最有價值的個人數據信息。Facebook本身並不出售這些數據信息,但是數據挖掘公司可以整合你在Facebook上的公共信息,並售賣給感興趣的第三方客戶。

在整合個人信息領域,能跟Facebook匹敵的公司只有谷歌。谷歌一直宣揚自己對用戶隱私保護的重視,並將用戶信息分門別類:一類是跟用戶個人賬戶有關的年齡、性別、電郵地址等信息,這些信息也是用來申請Gmail以及博客賬號的主要內容;另一類則是與用戶個人電腦相關的登錄數據,從中可以得到用戶的搜索、瀏覽歷史。這些信息會被數據追蹤人以及廣告代理公司蒐集出來並大加利用,唯一的應對方法就是在谷歌面板中改變自己的設置,或者使用“廣告偏好設置”工具,自行設定或關閉自己所想要看的廣告類別。

谷歌的法律顧問尼克爾認為,公司設計這些工具主要針對那些對數據整合使用一無所知的用戶。“當我作為用戶登錄Time.com的網頁時,以為只有該網站可以蒐集我的用戶數據,但實際上,頁面上所有的廣告背後還隱藏著相關公司設計的代碼,用以收集你的信息。很多時候,你甚至不知道那些廣告之後的廣告商到底是誰。”尼克爾說。

蒐集和反蒐集

為了瞭解數據挖掘的整個過程,我下載了Ghostery這一瀏覽器插件,它可以幫助用戶瞭解到底是什麼樣的觀察者在觀察自己。每當你打開一個新的網頁,這個插件就會彈出一個小頁面,列舉出此時數據追蹤程序正在檢索的信息。我嘗試登錄Time.com網頁,發現在任何時間都同時有四個數據追蹤公司的程序在檢索我的信息。

對於這樣的數據挖掘,大眾也表現過一些反抗舉動,例如去年數千名Facebook用戶就曾向他們的朋友發出信息,告之不要使用Spokeo.com這個網站,因為它是有史以來“最令人毛骨悚然的狗仔隊”,這個網站會公佈你的年齡、職業、地址甚至是住家照片。

但對於該網站的創建者哈里森·唐來說,公眾還需要一些時間來適應、瞭解數據挖掘活動。“20世紀90年代,如果有人說我要把自己的照片放到網上讓每個人都能看見,別人肯定以為他是個瘋子。但是看看現在,每個人都在這麼做。互聯網正變得越來越開放,世界各地之間的聯繫更加緊密,你我之間的距離也隨之縮小。如果每個人都是一個由高牆包圍的花園,那麼互聯網也就沒有存在的必要。”

我對唐的話毫無異議,但問題是這個“花園”變得越來越容易被外界打擾,你的政治捐款、住宅價值全都向外界公開。“原本,我們每個人都是默認的隱私個體,他人通過一番努力才能獲取我們的信息。而現在情況完全發生變化了,個人信息公開是默認狀態,保護隱私才要下一番苦功。”電子前沿基金會的高級律師李·提恩說,輕鬆可得的個人數據信息,如果被恐怖分子或者邪惡組織獲得,那將會對他人的安全帶來威脅。

其他一些國家在面對數據挖掘時,採取了更為嚴厲的監管措施。例如在捷克,谷歌的“街景服務”被禁止使用。而在德國,雖然此項服務准許使用,但是民眾可以申請不讓自己的住房出現在街景圖片上。截至去年11月,已有近25萬人要求不要登上該地圖。歐盟負責司法事務的維維亞娜·雷丁則將要向歐盟提交一份議案,允許人們更正和消除網上有關自身的信息。“每個人都有權被人遺忘。歐洲人在上世紀大多有著痛苦的歷史,所以對於這種個人數據信息的蒐集顯得更加敏感。”

在“9·11”事件後,美國對於安全問題的關注似乎壓倒了隱私權的保護,但現在,相關問題被提交到了國會。聯邦貿易委員會主席瓊·雷柏耶特一直致力於呼籲各大網絡公司停止類似的活動。他說:“現在人們上網時,常常會顧慮隱私問題,因而不敢嘗試新鮮事物。這是公眾隱私得不到保護的後果。”

奇怪的是,我對數據挖掘瞭解得越深,擔憂也就越少—他們實際並不會拿這些數據做出一些對我有害的事情。但是,個人數據信息需要嚴加管理以保護一些弱勢群體的安全,這也是不爭的事實。

(本文作者Joel Stein為《時代週刊》定期撰稿人)

88 Xanga:哀悼Xanga 再見了我的交友平台

1 : GS(14)@2013-06-29 17:46:35http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20130629/18315849

Xanga公開籌六萬美金救亡,反應冷淡,拉牛上樹般,至今才籌得一半,區區香港一班高登仔要集資刊登反立法會「盲捐一億」廣告,一聲令下,銀紙滾滾來,教這個曾經風靡全球的社交平台情何以堪。Xanga沒落,我們才驚覺,虛擬世界一雞死一雞鳴,多少成長回憶,隨着一個按鈕灰飛煙滅。今天,我們父母說自己的童年,可能拿套波子棋、拿個洋娃娃為證,有天facebook也被淘汰的話,我們又如何跟下一代說昔日在facebook呃like的回憶?

記者:周燕

攝影:劉永發、蔡家輝、伍慶泉

模特兒:Jackie@Unique Models

ICQ(1996年)

全盛期:九十年代尾至二千初期

沒落年份:二千年中期

創辦人:以色列公司Mirabilis

特點:即時通訊工具,一旦有人傳來訊息,便會「喔噢」。每個用戶都有一排類似電話號碼的數字來識別,數字越長代表登記時間越新。除了可加入現實世界的朋友外,還可以隨意尋找新朋友,也因此衍生不少「未成年少女誤交色魔」的新聞。

Xanga(1998年)

全盛期:2005至2008

沒落年份:現在

創辦人:John Hiler等

特點:網上日誌形式,多用作個人日記,也有博客用來發表評論文章。Xanga在芸芸網誌中跑出,因為它容許用家自定HTML,加入美工效果,整靚版面。Footprints功能,紀錄甚麼人看過自己的Xanga,及後衍生Xangaspy等小戲法,隱藏身份,偷窺別人的日記,滿足想了解人又怕被人知的心理。

MSN(1999年)

沒落年份:正走下陂

創辦人:Microsoft

特點:MSN全名The Microsoft Network,是一個即時通訊工具,還可以傳送檔案,對學生及白領十分有用。目前仍有不少人在辦公室使用MSN,貪其方便傳送檔案和溝通,就算吹水,上司也以為在工作。MSN上的朋友多數都在現實認識,不如facebook、ICQ般,可輕易找新朋友。

HKflash(1999年)

全盛期:2002至2004

沒落年份:2006年至今

創辦人:香港IT人Wyman Li

特點:透過flash功能畫畫,後期加入日記功能。

LinkedIn(2003年)

全盛期:發展中

創辦人:Reid Hoffman等

特點:集合全球專業人士,建立工作人際網絡,猶如虛擬版本的CV。

facebook(2004年)

全盛期:目前仍風靡全球

創辦人:Mark Zuckerberg等

特點:目前最受歡迎的社交平台,容易使用,功能多,有利即時發放資訊,能轉載YouTube等平台的訊息。最常用的功能包括status,留下片言隻語;share,迅速轉載文字、圖片、影像,facebook常常有人說「未睇先share」;comment,在任何資訊上留訊息;like,可對任何資訊讚好,不少用家為很重視like的人數,呃like成為facebook常見行為。

Twitter(2006年)

全盛期:現在

創辦人:Jack Dorsey等

特點:類似facebook status功能,推文字數上限是140字,訊息短小,用法簡單。

新浪微博(2009年)

全盛期:現在

創辦人:中國新浪公司

特點:類似Twitter,發放短文章,在大陸很流行。

Google+(2011年)

全盛期:發展中

創辦人:Google

特點:整合了Google所有社交服務,並加入社交圈(Circles)、多人視訊聊天(Hangouts)等功能。

Xanga:時也命也

Xanga宣佈如果在7月15日前,籌不到六萬美金(約46.8萬港元),便會關閉。博客庫斯克聞得這個消息,在facebook開了一個互助會,呼籲網民捐錢,至今才有300多人加入,反應慘淡。庫斯克在Xanga起家,不但真金白銀付年費轉用premium版,還買了domain,可謂Xanga最忠誠的用家,「有想過轉去blogspot、wordpress,但無辦法喇,你個老舖在慈雲山賣了幾十年車仔麵,你一轉人哋就搵唔番。」數年前,Xanga其中一個創辦人Dan Huddle來港,有意拓展業務,專誠找庫斯克傾談一番。

他跟阿非、lunyeah、tommyjonk、fongyun都是Xanga一個叫「原人圈」(The Hong Kong Originals)的blogring(群組)的博客。9年前,Xanga還大行其道時,這班Xangans被招攬,阿非說:「其實是一個神秘人發起,他四圍物色有潛質的Xangan加入這個blogring,我們陸續加入。」這個神秘人身份不為人知,tommyjonk相信他是欣賞這班Xangans的文字具原創性,又言之有物。

這幾位博客主要在Xanga發表流行文化、政治議題等文章,任職中學老師的tommyjonk說:「它的interface易用,主要用來跟學生溝通。因為當時很多學生寫Xanga,用的是火星文,希望他們可閱讀多點規範文字。」當年幾乎每個中學生、大學生都寫Xanga,抒發日常生活感受,有時無病呻吟一番,是潮童集中地。雖然Xanga一大賣點是可自定HTML,加入很多美工效果,但這班長篇大論的寫手,還是喜歡簡潔的版面。隨着Xanga沒落,他們的文章瀏覽量也大不如前,喜歡寫電視文化的lunyeah說,高峯期時,高登會轉載其文,瀏覽量達五位數字,現在只有幾十人。

Xanga沒落,阿非慨嘆時也命也,是一個時代的終結。tommyjonk認為Xanga之死反映社會對媒體的應用有很大變化,「由文字主導慢慢發展成多媒體主導」,facebook的興起,是Xanga一大致命傷,「facebook很簡單,很易使用。大家要用文字,花很多力才寫出一篇Xanga來,即便寫潮文也很辛苦。但在facebook,只要改圖或上載一張相已經可以表達自己。」

facebook:你like故我在

人家恨錢,獨立音樂人The Pancakes卻恨facebook的like。她的名片大大隻字寫着「你like,故我在」,新書更叫《你知道我在等like嗎?》,集合她在facebook fans page三年間自認為很搞笑的status和fans的comments。她說:「我沒有智能手機,拍完照,也不會把照片傳去電腦。後來在工作上醒覺,覺得要開一個facebook fans page做宣傳。」不知何故,facebook變成Pancakes跟fans分享日常生活瑣事的平台,宣傳反而是bonus。即使她只是打一個「咳」字,也呃了200多個like,最經典莫過如fans久候她的實時電視劇評,一句「點解播《甘大滋玉葉》前蔡少芬會問觀眾咁多問題的?」,也有數十個comments,「最後忍不住被comment和like的數目牽引着,某個post超過一千人like會很開心!」Pancakes自言生性怕事又龜縮,有社交恐懼症,平日怕跟陌生人接觸,facebook讓她建立另一個小天地,「最大作用是心靈安慰。有時有些事情,我很想別人回應我,但又不想面對面講,cyber關係感覺安全一點。但也令我越來越怕事。」

MSN:勝過見面無言

2000年至2010年期是MSN發展高峯期,全球用戶達有三億多,隨着其公司微軟發展後勁不繼,它跟hotmail雙雙步出入衰落期。微軟為了救亡,今年以六百多億收購Skype,吸納其視像話音通訊功能,將MSN融入其中,期望殺出血路。但反應不佳,網民覺得難用,例如本來在MSN裏自訂的聯絡人暱稱會消失。

舊版MSN壽終正寢時,一班網民甚至留守至最後。The Pancakes更創作了一首叫《MSN大爆炸》的歌曲作為悼念,原來除facebook外,對她最有感情的社交平台是MSN,自言慢人三拍的Pancakes從沒有用過MSN對手ICQ,家中也很後期才安裝寬頻。有了寬頻第一件事是安裝MSN,發現其功能很適合她的怕醜性格,既可很方便地交談,又可免卻打電話的尷尬,難怪她在歌中寫道「我越來越宅,躲在家中拉下窗簾。我們的友情就在MSN發展,沒有約見,沒有通電,勝過無數人見面無言」。與其說這首歌悼念MSN,不如說它說盡網絡世界的虛幻荒涼:「日子來去匆匆,面孔來去匆匆,科技來去匆匆,是我趕不上大眾,還是我活在過去之中?」

HKflash:停留的香港時光

港產HKflash是眾多香港流行的社交平台中最特別的,賣點是有類似「小畫家」的畫畫功能,比「小畫家」更好玩的是,因為採用了flash技術,所以作畫過程一目了然。千禧年時,香港中學生大都一人有一塊畫板,互相在彼此地盤寫寫畫畫,無心插柳的情況下,HKflash出現很多畫畫高手,一幅幅大作在「繪畫精華區」展出。創辦人Wyman Li說:「起初我建立個人網頁,嘗試運用flash功能,發現很多朋友喜歡,於是成立HKflash。」誰料深受香港學生歡迎,「2003年沙士期間,學校停課,學生在家中沒事幹,只有上網,在留言板上互相畫畫,當時是HKflash最受歡迎的時間。」直至2006年,HKflash總登記會員超過38萬,因為申請的人數太多,伺服器無法支援,於是開始收費,加上Xanga、facebook的興起,受歡迎程度大不如前。現在走進HKflash的網站,你會發現時光被定格了,因為彈出來的靚靚人像,是純情年代的Twins、曾經好紅的大長今李英愛、還是小女孩的Emma Watson。目前HKflash由Wyman和一位兼職員工打理,一直借用朋友公司來辦公,經營成本很低,所以HKflash能夠生存下去。

九十後Yanki還記得中學時沉迷HKflash的日子,「2003年左右,我剛升上一間很好的學校,同學都很叻,自己被比下去,有點自卑。我從小到大都很喜歡畫畫,有了HKflash,幾乎每天放學都會先上HKflash畫畫畫,一幅畫可以畫足幾小時。因為很用心畫,得到其他板主的讚賞,自信心開始提升了。」Yanki形容沒有HKflash,自己的成長記憶便少了一塊。後來Yanki更跟一班板主組成「彤人誌」(tungdrawing),一起經營一塊畫板,後來更成為現實中的朋友。Yanki的畫板早已荒廢了,最後一幅作品在3年前畫,但HKflash帶來的回憶依然深刻,「好誇張的!你怎能相信,當時只靠一隻mouse,幾個簡單的圖形,拉一拉線,竟可以畫出一幅畫來!」Yanki在大學讀藝術相關科目,縱使大家都用繪畫板,她還是用mouse來畫,「我曾經在廣告公司做兼職,同事看到我用mouse來畫,都覺得很unbelievable!」

ICQ:I Sought You

九十年代末深受歡迎的ICQ名字來自「I seek you」諧音,花花圖案深入民心,綠色代表在線,紅色代表掛線,其「random」功能接通網絡世界男男女女,締結不少良緣之餘,也衍生不少風化案。後來用戶大遷徙至MSN,ICQ由「喔噢」聲始起彼落,綠花朵朵開的盛景,漸漸枯萎成一張灰色的人名清單。2011年,ICQ終於翻生,俄羅斯網絡公司Mail.Ru Group Limited以1.875億美元收購,後推出智能手機App,網民紛紛重新打開封印多年的ICQ,重遊這個荒廢多年的舊地,看到一張長長的死寂人名清單還未足以令人心頭一顫,見到有一個相隔N年才看到的message彈出,也夠驚嚇。目前ICQ有超過四億個用戶,其中四千多萬個用戶仍活躍。

LinkedIn:建立專業形象

對於大部份香港人來說,LinkedIn的名字很陌生,其實它現時擁有超過兩億名會員,在香港也有近60萬名專業人士會員。LinkedIn東南亞及北亞區市場推廣方案總監陳思雅指出,在其他社交平台,主要分享個人資料、相片、最新動向,心態以休閒和娛樂為主,「但在專業人士網絡如LinkedIn則較具目的,並專注於提升自己(「投資時間」Investing time)。」所以一進入別人的LinkedIn,你看到的不是他的嗜好、興趣、旅行照片,而是他任職的公司、職位等。不少人透過LinkedIn物色世界各地的合作夥伴, Secret Tour Hong Kong是一個籌辦創新、另類本地遊的組織,創辦人Stephen Chung說,自從有了LinkedIn,開始有外國人認識他們,合作機會由此衍生。《Engadget》中文版編輯Stone Ip則依靠LinkedIn獲業內最新資訊,他自己也會定期在LinkedIn分享見解,有助建立專業形象。

Twitter:3.4億人幫推

Twitter發展迅速,每天推文多達3.4億條,今年《牛津英語詞典》在新版字典中,在「Tweet」一詞加入新定義,意思是「在Twitter發表推文」。有些作家善用Twitter字數限制,展露才華,好像美國普立茲獎得獎作家Jennifer Egan曾連續10天在Twitter發表短篇小說《Black Box》,利用Twitter精簡的字數限制,讓網民追看她的小說。

新浪微博:爭住攞V

新浪微博除了可發放140字短文外,還可以如facebook般上載、發佈圖片、影像。明星和名人的微博通常有「V」字,用來表示已對他們進行實名認證,很多港台藝人為了打入大陸市場,踴躍使用微博,想知道明星消息,看微博可能快過娛樂版。

Google+:fb進化?

Google+功能跟facebook相似,甚至有評論認為有過之而無不及,例如Circles功能可以把朋友分類,方便管理訊息發放對象,但始終不及facebook入屋,例如其「+1」功能,遠遠不及facebook「Like」的形象化。

脆弱的回憶

1988年出生的梁俊勤,寫了一本書叫《拾年記:香港流行年代誌2000-2010》,發現這十年的流行文化關鍵字一定包括:ICQ、Xanga、facebook,他深信如果這些平台一下子消失,等於80後、90後的集體回憶也一同消失,「這些社交平台有兩樣特點,一是非常脆弱,如果hardisk、server壞了,所有相、資料全部都失去;二是它不可輕易跟人分享,老人家會從月餅罐取出小時候的玩具給你看看,告訴你以前是怎樣的,但facebook、 Xanga這些網絡平台,基本上你難以跟人分享,無理由把自己的post列印出來,告訴別人當年如何使用互聯網,你的後代難以跟你分享這些社交平台的經驗。」

Xanga傳出關閉消息,很多人紛紛找方法把自己的網誌留底,生怕真如梁俊勤所說,失去Xanga等如失去記憶。梁俊勤也有Xanga,他說即使存檔,也不會翻看,因為過程讓他打冷震,「這件事太恐怖!像是重回一個很荒涼的地方,要很赤裸地看回從前的自己,你不能明白為何當時自己會這樣想,不明白自己當時為何有這樣的情緒,想像當時的朋友會如何看那個自己,你覺得這個自己很陌生、恐怖。」

Next Page