- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

【第一領導力專欄】新時期走入非洲 中國企業需要更多藝術策略

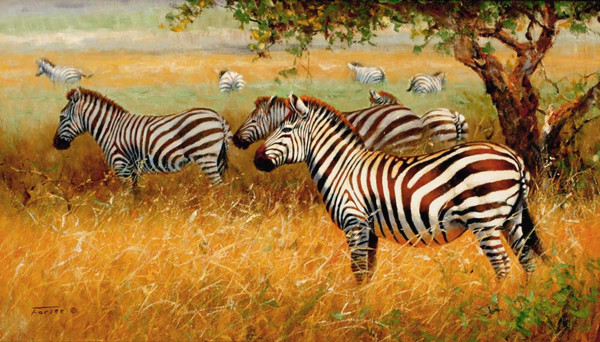

來自丹麥的布里克森(Karen Blixen)最終還是未能獲得丹尼斯(Deny F. Hatton)的愛情。當這位桀驁不馴的獵人飛機失事後,布里克森孑然躑躅於蒙巴薩(Mombasa)那個小火車站,卻又不得不離開這塊殖民地。《走出非洲》這段自傳仿佛定格了所有外來者與神秘非洲之間的戀情: 因為好奇走到一起,因為相識而分離。

隨著全球經濟形勢下行,在非洲的中國企業也在遭遇布里克森式的去留選擇。假如留下,相比於經濟方式太過單薄,藝術投資倒是一個另類選擇。

世界銀行和聯合國開發總署的數據顯示,2000年,中非之間貿易額為105億美元,2014年,迅速上升到2000億美元。中國已經躍升為非洲大陸最大的貿易夥伴,並對一些小國的經濟有著舉足輕重的影響。例如,中國貿易和投資影響到津巴布韋10%的GDP。影響增大,連帶的責任肯定隨之提高。當全球經濟出現波動時,中國企業便容易成為當地人抱怨的對象。心思一轉,許多援建的友誼象征也能被曲解為占領的標識。甚至50年的老朋友津巴布韋也開始指桑罵槐。

面對這種情況,對策在哪?“遠觀英國人,近學黎巴嫩。”酋長佩瑞建議。佩瑞來自尼日利亞,曾經經營過當地的高爾夫球場,近距離觀察過來自世界各地的商賈,包括中國企業家。我請教酋長直言相告他認為中國企業在非洲面臨的問題。這位酋長把當年的英國人、最近的中國人和一直在西非的黎巴嫩人放在一起做了一番比較。

“上世紀初,英國人到尼日利亞,他們對當地的一切都充滿好奇,喜歡文化探險,甚至直接與部落為鄰。英國人花了10年,搞明白沒有一個整體的非洲,也沒有唯一的文化身份,部落、宗教和酋長制度才是理解當地社會組成的基本概念。”佩瑞回憶與英國人共事的經歷時表示,明白這一點後,英國人開始搞社會管理,引入他們的規矩,“例如我曾經經營的高爾夫球場。當地人感受到英國那套方法帶來秩序和穩定,慢慢就願意與之共同相處”。

“別看黎巴嫩是戰亂紛飛的小國,黎巴嫩商人卻在西非有著廣泛的影響。他們不能與大國在石油礦產上競爭,卻擅長捕捉民生產品的商機。例如大米,從運輸到銷售,黎巴嫩人控制著當地大米的產業鏈,他們是真正當地化的外國商人。吃喝住行、說學逗唱,全部當地化。”酋長和他年輕的隨從談起黎巴嫩人在非洲,沒有絲毫違和感。

“英國人和黎巴嫩人的優點差不多,這也剛好是中國朋友的缺點。”老謀深算的酋長委婉地道出對中國企業在非洲策略的不滿。

今天的非洲,以其經濟發展的活力吸引著來自全球的投資。但若外來企業或團體只以“在商言商”的策略經營非洲業務,友誼的小船指不定說翻就翻。

2015年,丹麥的路易斯安娜博物館舉辦了一場“非洲”展覽。展覽入口處,一幅非洲地圖被改畫為資本分布圖、資源輸出圖、碳排放圖……剎那間,中國企業15年來為非洲經濟所做的貢獻,被藝術形式的批判顛倒過來。面對這種誇張的藝術批判,中國企業往往有口難辯。

被藝術顛倒的,只能通過藝術再次顛倒過來。

未來,中國投資者應該更多地考慮利用藝術策略走入非洲。覺醒的非洲精英們正以從未有過的廣度和深度思考當地的文化身份和社會傳統。他們不拒絕引進,但排斥下載。任何無法參與到社會意識形態對話中的外來者,都註定成為攻擊對象,中國企業就是這些攻擊的受害者之一。而藝術則有望成為非洲精英與中國企業對話最合適的生動領域。

事實上,西方文化商人已經在積極開展與非洲的藝術對話了,因為那里面藏滿了只有藝術才能承載的“符號利潤”。作為文化象征符號的藝術,越是有沖突和對抗,越有價值;越是有共鳴和融合,也越有價值。正反都是利好,藝術可以左右逢源。在全球同質化浪潮下,只有非洲還大規模保留著異質文化符號,這也令非洲大陸再次成為文化商人的尋寶之地。

2010年10月,世界上最古老的藝術拍賣行之一,英國寶龍(Bonhams)拍出有史以來最高價的非洲藝術家作品。南非藝術家斯坦(Irma Stern)的一幅“土著女孩” 拍出330萬美元的高價。2012年,倫敦“泰特”(Tate)博物館首次展出現代非洲藝術作品。在以收藏木乃伊和埃及法老物件為主的倫敦博物館界,這是一次歷史的轉變。2016年初,紐約的“艾默里展會”(Amory Show)展出了八位非洲藝術家的作品。

“非洲視野”一時間成為倫敦和紐約藝術界的年度話題。來自非洲的藝術家瑪若圖(Julie Mehretu)、姆圖(WangechiMutu)和埃納穗( El Anatsui)也成為國際藝術界的新寵。

與西方相比,中國更有初次開發非洲藝術的機會優勢。早在上個世紀初,畢加索、高更、賈科梅蒂、達利、馬蒂斯,這些西方最著名的藝術家均以非洲原始藝術為養料,開辟了屬於自己的畫風和雕塑形式。當下,正值中國藝術界想象力“貧血”之際,走入非洲或可以帶來意想不到的創意風暴。論及藝術收藏品,引入非洲藝術品比購買溢價的畢加索作品來說更睿智。“中國投資者,不要用看中國市場的眼光看非洲,而應該以國際市場的胸懷融入非洲。”佩瑞如是說。

作為有著超過200年歷史的貿易公司,英國東印度公司的一些策略,在當下看來仍有借鑒作用。1612年進入印度後,東印度公司參與到當地社區建設達260年。英國人用有效的公用事業管理模式來換取當地精英的支持。

要走入21世紀的非洲,公用事業的老方法已經不那麽靈,但其精英聯盟的邏輯仍然有效。通過與非洲藝術的雙向交流,中國投資者可以建立與當地社會精英的文化聯盟。在匯聚共同意願方面,藝術語言通用且強大。

當人人都擁有網上地圖後,沒有標識的道路反而最快捷。在通向非洲市場的道路中,經過藝術博物館的那條最美。

(作者為加拿大萊橋大學管理學院副教授、複旦大學管理學院EMBA特聘教授,他最近致力於研究創新領導力)

Next Page