- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

未來的投資必須擁抱互聯網 點拾Deepinsight

http://xueqiu.com/3915115654/27600383開頭如同以往一樣,和大家先分享一個小故事。每年我參加了一個Gala Drink。這個主要針對海外客戶熱鬧的活動我前幾屆從來沒有參加過,而今年是我第一次參加。原因也很簡單,因為今年舉辦Gala Drink的地點居然是我母親工作了十幾年的郵政總局,現在已經是郵政博物館了。來到那裡,突然讓我感慨萬千。那是我度過大部分小學時光的地方。隨著母親93年出國,我已經20年沒有再來過這裡了。印象最深的是,媽媽幾年前回國時向我感慨許多同事後來不同的命運。原來,當初的郵政總局是目前三大運營商的前生,母公司。九十年代末當郵政體系成立了電信,聯通和移動三大運營商時,當初我母親大部分的同事都選擇進入壟斷固定電話體系的中國電信。電信在當時看來是最好的選擇,那時候安裝固定電話還需要初裝費,是大家最常用的通訊工具。每個月的電話費都是穩定現金流。於是,中國電信幾乎吸收了郵政系統中最優秀的一批人。而那些能力不行,或者被同事排擠的人才會選擇去中國移動。然而故事的結尾相信你也猜到了,多年以後,我媽媽那些老同事中混得好的是那批被排擠去移動的人們。中國移動,這個當初無法獲得優秀人才的企業,卻幸運地站在了手機移動市場大爆發的浪尖。不需要任何初期成本,24/7待機,以及通話費便宜等優點讓移動業務在中國以及全世界出現了爆髮式的增長。今天,中國電信不得不進入移動端市場才能繼續存活下去。無獨有偶,當年日本電信運營商NTT在97年劃分移動和傳統固話業務時,大部分NTT的員工也沒有選擇去了移動子公司NTT DOCOMO,錯過了參與移動端大爆發的浪潮。歷史永遠總是驚人的相似,人類總是低估了科技創新帶來的爆發力,而選擇那些所謂業務穩定的行業或者企業。

我的一位老師曾經告訴我,投資需要天時,地利和人和。其中,天時是最重要的。站在時代的浪尖上,會讓成功的投資成為大概率。這也從林奇成功的投資生涯中可以看出。無論他對成長股的選擇有多優秀,他入行的二十年是美國成長股大牛市的二十年,他的成功是一個時代的產物。而今天,我們投資的天時可能就是這一次移動互聯網的革命。擁抱移動互聯網,選擇那些站在「浪潮之巔」的企業,或許將幫助我們在未來的十年,二十年,取得巨大的投資收益。如同移動端的大爆發一樣,回頭看,當初手機取代固定電話makes perfect sense。然而,當初的人們卻低估了手機移動的大爆發。手機移動的成功早就了曾經的中國移動(00-07年間可是一隻超級大牛股),諾基亞,黑莓等企業。而幾年前,這些傳統的手機製造商又低估了智能手機的爆發力。歷史一次又一次地告訴我們,低估科技的力量是多麼可怕。雖然今天,移動互聯網已經非常深入人心了,但我相信回頭看,我們之中的許多人可能還是低估了移動互聯網的爆發力。

今天移動互聯網設備對於傳統電腦的取代,就和當初移動電話取代固定電話是一模一樣的。設備的購置成本更低,可以讓用戶24/7永遠在線,上網的入門費用更加便宜(許多移動套餐幾十元就可以上網,而家裡裝寬帶都要100元以上)。這種優勢讓許多人跳過了PC端,直接進入移動互聯網,大幅增長了移動互聯網的用戶人口基數。我的一個朋友告訴我,有一天他在非高峰時間去菜場買菜時,發現所有賣菜的小販都在休閒時刻低頭看手機上網!要知道,這些人中的大部分可能都沒有接觸過電腦。特別是對於收入偏低的人來說,以前上網要買至少上千的上網本,家裡再安裝一個月費上百的寬度,才能上網。而且還只是下班時間。現在,一部幾百元的智能機,一個月幾十元的上網費就能和互聯網24小時在一起。而由於移動互聯網的進入門檻大幅降低,這也勢必讓這一波移動互聯網的用戶基數將大大超過上一波互聯網泡沫時PC端用戶的客戶基數。可以說,未來的十年將是全世界人口進入移動互聯網的時代。這也是為什麼二十一世紀的巴菲特一定是來自於科技股投資的:天時決對了一切,我們必須選擇站在浪潮之巔。

而再從投資的角度看,如果忽視移動互聯網的爆炸力,將是致命的。在移動端大爆發的那個年代,如果我們錯過了中國移動,錯過了那些移動端的手機大牛股,我們依然可以從投資貴州茅台,蘇寧電器,云南白藥這些具有優秀商業模式,或者產品的公司上獲利。而未來的十年,移動互聯網將一個個的改造傳統產業。我多次和大家說過,在面對移動互聯網大爆發的時代,傳統企業必須轉型。如果誰忽視了這股科技的力量,那麼這些傳統企業必然會被時代的大浪所淹沒。而那些轉型成功的傳統企業將會得到更高估值的回報。一個經典的例子就是星巴克。雖然我並不認為這個年復合增速20%的企業能夠長期維持目前40倍的估值(要知道,在美股的40倍市盈率等於我們國內的80倍啊)。但是由90%以上機構投資者組成的美股市場願意給星巴克如此高的估值也是認可公司在移動端的成功。星巴克是少數目前在移動支付端成功的企業。將移動互聯網中最重要的本地模式,折扣券,移動支付以及loyalty program做成了成功的閉環。

最後,從William O'Neil那段著名的Big Stock Principle中,我們也必須明白:在任何經濟和市場週期中,那些代表著這個時代領先科技和行業的公司永遠是貴的。而即使如此,由於他們對於整個新經濟的推動重要,投資者毫無選擇只能不斷買入這些公司。回頭看,曾經的鐵路,飛機,汽車,油氣設備等都是那個年代的科技股,也被反覆炒作過。在他們輝煌的年代,同樣享受過很高的估值。而網上做過一個統計,如果把1900年之後成立,市值1000億美元的公司做個比較,我們會驚人的發現25家公司裡有15家來著高科技行業(包括騰訊,Facebook,谷歌,亞馬遜,思科等)。而另外的10家公司有許多來自於商業模式的創新(迪斯尼,沃爾瑪,家得寶等)。這也說明了科技創新的爆發力。所以,移動互聯網將是未來十年創造偉大企業的搖籃,在這個過程中,企業家和投資者都必須去擁抱移動互聯網帶來的爆炸力。

個人思考,未必正確,希望和您交流討論。

BBVA收購虛擬銀行Simple,傳統銀行擁抱互聯網金融?

來源: http://wallstreetcn.com/node/77705(Simple聯合創始人Shamir Karkal 和Josh Reich) 西班牙第二大銀行BBVA宣布以1.17億美元,收購網絡銀行Simple。面對互聯網金融異軍突起,傳統銀行要花錢從初創公司手中買新點子。 Simple是一家提供個人財務理財服務的“虛擬銀行”,客戶使用Simple 卡消費,可以用App追蹤所有的消費活動,並獲得詳盡的財務數據分析。 對這筆收購持反對意見的人說,Smiple賣給BBVA,意味著互聯網金融被傳統銀行招安,因為Simple一直標榜自己的目標是突破既有金融服務的框架。 不過BBVA在收購後宣稱將保留Simple的獨立性。原先的管理層將保留下來,並作為BBVA的一個獨立子公司運營。 但是由於本身不是金融機構, Simple此前是與美國合眾銀行(Bancorp)合作發卡。在被收購後其管理的賬戶最終將轉向BBVA,由於BBVA在全球40個國家有業務,這意味著Simple將向國際化邁進。 對於BBVA而言,收購Simple意味著立刻獲得10萬個美國客戶,其技術未來或將吸引更多人使用。 Simple於2009年在美國俄勒岡州波特蘭市成立。用戶可以使用白色的Simple卡,作為貸記卡直接儲蓄或者轉賬。與傳統銀行不同,Simple沒有分支機構,且不提供支票服務。Simple稱去年經手的轉賬額規模達17億美元。 該公司稱目前其客戶規模已經超過10萬人關口,而在2013年年初只有19,000人,而Simple卡服務在2012年7月才啟動。 《紐約時報》援引消息源稱,盡管尚未盈利,但目前Simple已經實現了盈虧平衡。Simple收入主要來自消費者的刷卡費,而其客戶增長主要依靠口碑營銷,省掉了大筆的市場費用。

一手擁抱中國 另一手要抓住保命繩

| ||||||

一千萬旅客人次、五萬班航次、一千五百萬噸貨量,開航十三年的小三通,造就今日金門的面貌,外人看似光鮮亮麗。它,有付出代價嗎?面對接下來服貿和貨貿的大開放,它的位置會在哪裡? 在台灣本島吵得不可開交的服貿爭議,金門人早就門戶大開視為理所當然,只不過,現階段中國開放的比較多,金門街頭的水果攤擺放的還是來自台灣的水果,如香蕉、蓮霧;金門當地人描述,中國水果因為台灣海關把中國列為疫區,幾乎沒有水果可以通關,而台灣水果早就一個個貨櫃攻進中國。 逢週四和週日的金門料羅港,吊車和貨車來來去去,忙著卸下從台北、台中、高雄開來的貨船貨櫃,貨櫃一開,一旁待命的理貨工人再上前把貨物依送達的福建口岸分類。從清晨搬到傍晚,碼頭搬運工人月薪有三、四萬元,比起年輕人的二十二K好多了。 有人富起來:沒有小三通,我還是要去新加坡打工 根據金門縣政府四月一日才剛公佈的數字,金門人的民間銀行存款已達九百億元,這個實際活動人口僅六萬人的小島,換算下來,你走在金門街上撞見的人都是百萬富翁。 這不能說全拜小三通所賜,但一位來自小金門的洪姓船東說,「(如果)沒有小三通,我想我應該還是跟我父親、爺爺一樣,要去新加坡、馬來西亞打工吧!」 有人謀生路:大陸要台灣的東西太多了,載不完 打開門戶,和中國交流,確實帶來了金礦。可是,這道門,多年來一直掌控在中國手上,它把寬鬆通關視為對台優惠,等於也掐住金門人的咽喉。 「效率和時間是金門小三通最大優勢,台灣來的船,隔一天就到大陸了。」談及「嚴打」,金門商會理事長蔡育仁嘆了一口氣,語帶無奈的說,小三通貨物確實有很多是檯面下的東西,若可以正常化是好事一件,否則那邊(中國)海關一下束緊沒貨可做、一下放寬貨就一直跑,業者真的要思考如何長期經營了。 然而,一般金門小三通業者還處於「溫水煮青蛙」狀態,鴻順興負責人李文雄已經切入東邊台金航廈,另謀生路自保。貨貿開放,對於金門的運輸位置,未必是壞事。 「大陸要(台灣)的東西實在太多了,載不完。」李文雄現在轉向載運台灣水果,「保稅和中轉貨物長期來看不能走了,但水果、漁產這些台灣農產品量會一直變大。」他預測,未來一年中國對台灣水果的需求,光是小三通就有二千五百個貨櫃。 有人頻抱怨:開放可載更多貨嗎?碼頭已經塞爆了 但是,脫下小三通成功外衣,金門業者有著不為人道的另一面,小三通的光芒左右了外界看金門的眼光,老是看到它光鮮亮麗的一面。談及服貿爭議,蔡育仁批評政策制定者從「台北看天下」,並未考慮偏鄉需求,金門多是資本額五百萬元以下的小企業,距離廈門又近,衝擊程度和台灣本島不一樣。以美容業來講,中國業者不會去台北市、五都,但是金門就可能會受到影響。他舉台灣本島的陸客旅遊業為例,指香港人、中國人在旅遊市場早就「一條龍」式經營,從旅行社、飯店、餐廳、禮品店都一手包,台灣人根本沾不上邊,如果複製在金門,金門的小型業者一定不堪一擊。 商會總幹事李金忠連珠炮般的抱怨,「你說貨貿就算開放,我們可以載運更多貨嗎?但實際上,料羅碼頭已經塞爆了,要成長有困難了,因為碼頭空間有限,船席位不夠。」 走一趟碼頭,貨櫃確實都堆到倉庫外近三層樓高,金門縣港務處棧埠課長李家駒說,碼頭持續擴建,今年又編列十幾億元預算。不過,他也坦承,在小三通正常化與貨貿協議簽署之間,前者將可能限縮貨量,後者卻又可能帶進貨量,使人無法判斷到底現在的投資是否值得。 從金門與中國的經濟依存度來看,可以視為台灣即將開放服貿、貨貿的縮影,今天的金門,明天的台灣;在亞洲經濟圈,你不能不納入中國,但你又不能非他不可;如果你有兩隻手,不需要整個人趴上去,一手擁抱中國,一手你要抓住另外一條繩子,才會是一個正確的戰鬥位置。 只不過,小三通無論是地理位置、航運的密集度,像是喝過濃度高的糖水後,再也無法回頭喝白開水,擁抱高風險、高報酬率將是一條不歸路。然而,台灣還有選擇,在考慮開放服貿、貨貿的同時,該想想,對於中國忽冷忽熱的特性,金門小三通模式適合台灣嗎?火中取栗,沒有人教你空著手進去,戴著手套總是必要的。 【延伸閱讀】8,000項貨貿若上路,金廈小三通利大於弊?利:出口關稅下降:因為減稅、降稅是貨貿核心貨物量增加:因為關稅下降,將鼓勵貨物大量出口船運航次增加:因為貨物量增加,航次跟著增加弊:貨物種類減少:小三通早就通行各類貨物,敏感貨物轉向大貿通道通關效率降低:貨貿將促使小三通正常化報關,現行彈性可能降低船運時間不影響:從金門到廈門港口一夜就到 整理:顏瓊玉 | ||||||

小南國王慧敏口述:餐飲為何應積極擁抱互聯網?

http://www.iheima.com/thread-5176-1-1.html來源:中國經營報

湘鄂情巨虧,俏江南易主,小南國盈利大幅下滑。當餐飲業走入2014年時,發現圍繞在身邊的,多是負面消息。經濟大勢面前,傳統細節的修補起不到什麼作用。餐飲業尤其是中高端餐飲企業究竟面臨著怎樣的困境,企業應該如何轉型,如何把握新形勢下的機會?i黑馬則認為餐飲業今天所面臨的困境,在於依然還是在按照傳統的商業邏輯來對現有的商業進行解構,下面一篇王慧敏的反思或許給我們對餐飲業新的思考。以下為小南國餐飲控股有限公司董事局主席王慧敏的觀點。

300個菜不復返,吃鴨就鴨的時代來了!

其實大家對這個行業的有些理解是錯誤的。餐飲業的老闆,基本是低頭做事,抬頭看路的少一點兒。如果抬頭看這個行業的話,其實是大有機會的。從整個行業來說,國家現在給出的統計數據是2.5萬億元的規模,但如果從整個產業鏈來說,有近10萬億元。這麼大的市場和行業,其實是非常有機會的。

高端餐飲受經濟風暴影響,這個是對的。為什麼?因為低端餐飲越來越多,大眾化消費的市場越來越大。大眾化消費的市場發展起來以後,對高端餐飲相對來說是一個打擊。消費者有了更便宜的選擇。

大眾餐飲業對中高端餐飲業的分流作用是非常明顯的。舉個例子,以前消費者晚餐前的對話可能是,「去吃小南國?」現在的對話可能會變為「去吃烤魚?」即從原來選擇去哪家餐廳轉變去吃某種菜系或是某一種食物品類。

大眾餐飲近年來的機會主要來自細分市場。以前我們做中高端餐廳的,提供的菜單上有100、200個菜,甚至300個菜。現在的餐飲市場不是這樣。消費者晚上去吃飯,吃鴨就鴨,吃烤魚就烤魚。對餐飲業而言,大眾餐飲面臨的機會更多。

中央的「八項規定」對中高端餐飲業的影響是最為直接的。幾乎所有的中高端餐廳都受到了影響。就像諾基亞倒了,它的總裁說,我不知道我哪裡做錯了。現在很多餐飲業的老闆也是這樣的心態。我曾經到一個很有名的餐廳去,餐廳老闆跟我訴苦,眼淚都要流下來了。他說,我真的沒有想到我做錯了什麼事。培訓方面,我按500強公司的標準給服務生做培訓,菜品和店面裝修上也都極為用心。

經濟大勢面前,這些細節的修補起不到什麼作用。餐飲業的老闆們應該改掉以往低頭走路的習慣,要多抬頭看看公司的戰略和路上的機會。

小南國早在三四年前就制定策略,即小南國不能固守中高端餐飲市場,要走向社區,做大眾化的一些品牌,比如南小館等人均消費額比較低的品牌。要知道,從籌建餐廳到一家店開出來,是需要時間的,其實早在三四年前我們已經在策劃和佈局社區和大眾化的餐飲,只是形勢來得太快,我們受到了衝擊,直接影響到了利潤。我們也一直在做一些多品牌的嘗試。

像早在八年前,我個人引進了滿記甜品,也引入了一些燒烤產品,都形成了獨立的品牌,吸引了年輕消費者。在這樣的形勢下,小南國還沒有虧損,能守住陣地已經是很不容易的事情了。

我們做一些面向大眾的餐飲品牌,是一個品牌下沉的過程,這比中低端餐飲業向高端滲透要簡單多了。我最近常對我的員工說,我們以前做的高端中餐,一個餐廳要備300道菜,技能要求很高,讀的是「天書」。現在我們去讀小學生的書,有理由讀不好嗎?當然,以後可能在營銷、經營模式、理念上都要有些變化,不可能再像以前那麼傳統。

行業整合與擁抱互聯網

餐飲業的未來是在各個細分市場,誰能做得更專更細。一個大的背景是,互聯網對餐飲行業的影響和滲透越來越大。

在這樣的背景下,大家會有一個整合心理。因為互聯網是開放、整合、分享的概念,這樣的概念在餐飲行業也會有滲透,餐飲老闆們也開始明白這個道理。以後的競爭可能不像以前單打獨鬥的競爭,而是整合,整合比競爭更厲害。對小的企業來說,競爭加劇。從大企業的角度來看,整合更重要。

這段時間,我一直在跟餐飲業的大佬們聊這個事情。你家遼參做得很好,我家還做什麼遼參?你發給我,我給你加工就可以了。我家的鴨子做得好,你為什麼還要自己去做這道菜?如果大家把各自的優勢都整合好了,大家都能節約成本,都可以跑得更快。國內餐飲業的市場容量足夠大,這不是非你即我的競爭。

另外,現在行業裡也已經出現過好幾個案例了,即一家餐廳去商場租店舖的時候,我們一起去。一家投資的時候,我們一起跟投。以往的餐飲行業,大家都是各做各的,各不相關,現在大家意識到餐飲行業和別的行業一樣,需要整合資源。我們想做一件事情,就與行業整合有關。簡單地說,就是先弄一個交易平台出來,將全國重要的原材料基地都吸引到這個平台上來,再將國內主要的餐飲企業吸引過來形成需求方,讓雙方在這個平台上直接對接。

我們常常會看到這樣的新聞,說2014年黑豬肉供應驟增導致肉價便宜。如果上述平台應用得好的話,產業鏈上的需求方提前發佈信息,農民還會受罪嗎?從餐飲企業的角度,原材料價格的透明和穩定,也有利於企業的運營。另一場整合也與互聯網有關。現在網絡上、移動端有太多的餐飲業營銷平台,如團購、會員返利之類。我堅持認為,對這種營銷平台,餐飲企業一定要有控制權。我們懂自己的成本,我們知道行業讓利空間有多大。

如果我們自己先將餐飲業的資源整合起來,然後再去找第三方的營銷平台合作,就會有自主權,避免很多影響行業健康發展的事情發生。就像攜程之於酒店業一樣,讓所有酒店為一個第三方平台打工。我是最不願意看到餐飲行業面臨這種情況。

互聯網對餐飲業的滲透,是最為直接的。以後的年輕人來餐廳吃飯,可能不再會出現飯後搶著買單的狀況了,因為他們在用餐之前,就已經通過網絡支付將餐費給付掉了。全新的消費習慣下,我們以往的營銷模式已經不夠用了,需要主動地去適應互聯網。

像2014年3月8日,淘寶就幫網友買單,用很低的折扣去看電影和吃飯。未來像這種合作模式會越來越多。餐飲老闆們需要做的,是將餐廳的品牌經營好,商業模式更加積極地向互聯網靠攏,最為重要的是,要有更開闊的互聯網思維。

東方衛視談與阿里合作:擁抱互聯網,是「我們最後的瘋狂」

http://www.iheima.com/thread-12003-1-1.html他穿著西裝,不停地打著手勢,語速很快:「每天都有很多人去阿里的網站,每天也有很多人看東方衛視,但為什麼我這麼著急,阿里卻是氣定神閒?」

他看了一眼身邊來自阿里的合作夥伴,自問自答:「因為我們沒有用戶的數據,一檔節目播完,觀眾就相當於清零,下一檔節目又要從頭開始。」

「這就像是西西弗斯。」李勇說。

面對互聯網的衝擊,電視台開始著急了。不久前,湖南衛視宣佈不再向視頻網站銷售節目,發展自家的「芒果TV」。與芒果台的打法不同,東方衛視對互聯網公司是另一種完全不同的姿態——與阿里全面合作。

6月10日,上海,東方衛視與阿里聯合召開發布會,宣佈雙方開始戰略合作,涉及電視節目投資、電商、手游等多個層面。雙方的高層對此頗為重視,東方衛視方面,SMG的常務副總裁王建軍出席,阿里方面來的是阿里集團副總裁、數娛事業群的老大劉春寧。

此番全面擁抱互聯網,東方衛視想要做什麼?親歷整個發佈會和群訪之後,娛樂資本論歸納出以下幾個要點:1、通過與阿里的合作獲得用戶數據;

2、通過電商、手游等方式,將注意力直接轉化為點擊量,在廣告之外收穫新的盈利模式;3、開放節目製作鏈條,強調用戶在節目製作前、中、後期的全方位參與。

引入娛樂寶,東方衛視「利息換用戶」

讓李勇最著急的事情,是電視沒有用戶的數據。東方衛視尋找用戶的方式,是借助阿里的力量。發佈會上,阿里集團副總裁劉春寧表示,下一期的娛樂寶,將獨家投資東方衛視的綜藝節目。

東方衛視為什麼要拿阿里的錢?李勇的回答是,為了獲得用戶數據。他說,東方衛視目前還處於不缺現金流的狀態,「很多廣告客戶在年底會預付第二年的錢」。如果只從財務的角度,沒有必要做這個合作,因為接受娛樂寶的投資,實際上比東方衛視自己拿現金來做,成本要高,而且要高不少。李勇說,這個錢是用來換用戶,用來買未來的錢。

為什麼要找娛樂寶來換用戶?

娛樂寶是阿里旗下一款類似於「股權眾籌」的產品,用戶花最少100元,就能投資電影,成為全民出品人,預期年化收益率7%。今年3月推出的首期產品,有22萬用戶參與。

在阿里看來,用戶投資更大的意義上是一種對電影的推廣,未來娛樂寶投資的電影上映,這些用戶為了自己的收益,也會買票去看一看。未來,東方衛視的《中國達人秀》、《中國夢之聲》等節目,可能都會有娛樂寶的投資。對於東方衛視來說,通過這種方式,或許能夠掌握一定的用戶數據。

電商、手游,尋找新的商業模式

「我來告訴你我們這個行業是怎麼玩完的。」李勇,這位電視業的大佬又開始了自嘲:「就像我的孩子,打開電視,不會去看頻道,他是只打開一個界面。這是電視行業的OTT化。」

他的口中不停地蹦出互聯網詞彙:「頻道就是中介,而互聯網就是要去中介。」事實上,互聯網在去中介的同時,也在構建新的中介,比如樂視、小米的互聯網電視平台,視頻網站的app,只是這些新的中介,傳統的收視率統計監測不到。

如何佔領這些新的渠道,並且獲得盈利模式?東方衛視的做法是——電商和手游。今後,東方衛視會在天貓開一家旗艦店,電視劇裡張柏芝的同款衣服,美食節目裡介紹的各種人氣美食,旅遊節目裡的各種旅行線路,藝術人文頻道的藝術品、瓷器、繪畫等等,都可以在天貓進行購買。

這一切,恰恰是阿里想要做的。天貓內部人士曾告訴娛樂資本論,天貓與《舌尖上的中國》合作,最終目的並不是為了賣貨,而是希望開發一種全新的購物場景——在電視上看到什麼,就來天貓搜,用手機買。

阿里集團的劉春寧昨天介紹,為了配合東方衛視,阿里會同步開發視頻導購技術,通過二維碼識別,甚至是音頻識別的方式,將電視觀眾連接到網站上,瀏覽、購買、評論、轉發……在李勇的口中,這叫做「第二屏」。「第二屏」可以做的,不只是電商,還有手游。《花樣爺爺》是東方衛視暑期檔的一檔重點欄目,阿里將找中國最頂級的手游製作人,幫助打造一款花樣爺爺的手游,通過阿里系的流量分發平台進行推廣,所得收益再與東方衛視分成。

通過這樣的方式,東方衛視正在廣告之外,探索新的商業模式,將關注的注意力直接轉化為點擊量,然後變現。儘管與動輒上百億的電視廣告相比,這些全新的商業模式短期內顯然無法帶來如此之大的資金體量。李勇在微信上告訴娛樂資本論:「我們在試錯。」他的微信頭像,是當下最流行「臉萌」。

讓用戶全方位參與電視製作

在商業模式的創新之外,東方衛視還希望有節目製作流程上的創新。

「如何定義好內容?」李勇說:「以前我們是權威主義的思路,現在這個思路正在消解,粉絲走上歷史舞台。」

今後,東方衛視將把節目的流程打開,甚至讓粉絲來做節目的宣傳片,選秀節目唱什麼歌,由粉絲來定,明星出場穿什麼衣服,也可以由粉絲來決定。

李勇透露,目前東方衛視正在梳理這個全流程,以前都是媒體自己來決定,現在是把決定權、參與權都交給粉絲。

「我們要解構一個世界,再重構一個世界。」這位傳媒人的語言,摘出來全都能做新聞標題,他還說:「深度擁抱互聯網,才能為整個行業找到未來。」

「當年,膠卷廠競爭也很激烈的,現在怎麼樣了呢?」李勇說。

中國老朋友擁抱中概股 淡馬錫吃進京東、獵豹移動股票

來源: http://wallstreetcn.com/node/104809

二季度,新加坡主權財富基金淡馬錫調整了對亞洲的投資策略,多元化除亞洲銀行之外的投資,購入在美上市的中國科技類和消費類企業股票。(更多精彩財經資訊,請到各大應用商店下載華爾街見聞App)

在各大機構投資者向美國證券交易委員會(SEC)提交的最新13F文件顯示,截止6月30日,淡馬錫購入中國第二大電子商務集團京東的602139份美國存托憑證(ADR),市值約為1720萬美元。京東於今年5月在美上市。

同時,淡馬錫還增持了603764份獵豹移動的存托憑證,市值達1280萬美元。獵豹移動在今年3月被拆分更名前為金山網絡,並於5月在紐交所上市。截止6月底,獵豹移動股價累計漲幅超50%。

不僅如此,淡馬錫還投資了中國第一大電子商務集團阿里巴巴。阿里巴巴已提交在美上市申請,預計融資金額將高達200億美元,有可能成為美國金融史上規模最大的IPO。

盡管淡馬錫正試圖多元化亞洲投資策略,但若以市值為標準,名列該公司前六大持倉頭寸的公司股票中,有兩家都是中國的銀行。目前,淡馬錫持有中國工商銀行、建設銀行、中國銀行等多家中國的銀行股份。總市值約為200億美元。不僅如此,彭博新聞社報道稱,淡馬錫是中國大型銀行的最大外國投資商。

此外,淡馬錫還在今年和去年分批購入了一些消費類相關公司股票。

淡馬錫是新加坡第九大國家投資基金,資產規模為1770億美元左右。

KTV失寵90後,亟待擁抱互聯網

來源: http://www.yicai.com/news/2014/08/4012941.html 曾經火爆的KTV如今門前冷落,面臨負盈利。在泛娛樂化的今天,傳統KTV失寵90後,主力消費人群變成了“大媽”。KTV亟待擁抱互聯網,被認為已經很土的KTV能否通過互聯網轉型贏回年輕消費者的心呢?

曾經火爆的KTV如今門前冷落,面臨負盈利。在泛娛樂化的今天,傳統KTV失寵90後,主力消費人群變成了“大媽”。KTV亟待擁抱互聯網,被認為已經很土的KTV能否通過互聯網轉型贏回年輕消費者的心呢?

上個周末,筆者和同事去KTV團建,這還是今年第一次去KTV玩,卻發現這家錢櫃門可羅雀,裝修華麗寬敞的大堂里只有兩三個中年人在詢價。然而商場對面新開業的一家真人密室逃脫遊戲館卻異常火爆,等候的隊伍都排到了大門口。到底是什麽形成了這樣鮮明對比。

KTV在90後中徹底失寵

錢櫃曾是高檔量販KTV的代名詞,然而現在已經人走茶涼,不再是年輕消費群體的最愛。這並不是假象或者個案,前段時間南方網一篇報道中發布了幾個KTV行業現狀的重要數據,證實了這個現象的存在。77.3%的人認同“現在去KTV的頻次大幅降低”,81.1%的人表示“KTV唱膩了,都玩別的去了”,其中90後的受訪者占了大部分。同時在電影行業每年保持30-50%的增長率之下,KTV行業竟然在2013年變成了負增長。這一系列數據表明整個KTV行業都在墜落,而90後的“叛離”是主要原因之一。

從這些證據也都能看出,在泛娛樂時代,KTV和90後的線下生活已經完全脫節,而這個現象更深層次的原因是什麽呢?

“KTV太土了!”

現在年輕人對KTV的一個很重要評價就是“太土了”。土的表現在幾個方面,首先KTV的裝修十分陳舊,曾經最豪華的錢櫃也已經破敗不堪,雖然很多店裝修了2-3次,但是仍舊抵擋不住歲月的侵蝕。

其次就是服務質量,服務員的素質、餐飲的質量等等,都影響到了年輕人的感官。大部分KTV的服務還是沿用上個世紀末的方式,包括酒水套餐、開房買單、自助餐的流程,讓筆者這個85後都感到很“土”,反而臺北純K之前沿用過“全臺妹服務員”模式引爆了上海白領圈。

另外,KTV現在消費主體已經是60後大媽,大部分KTV從業者對這些群體避之不及,因為他們占了房間卻並不消費,很多人甚至自帶水壺和盒飯來唱歌,讓店長經理哭笑不得。而這一消費現象更是加劇了90後逃離KTV的速度,“我們的父母現在沒事都去KTV玩了,我們怎麽可能還去唱歌?”,曾經時髦的Karaoke變成了“廣場舞2.0”。

KTV太單調太無聊

照理說,一個大眾娛樂的消費產業,會跟隨著時代而自我更新,比如電影行業這幾年一直保持著30-50%的增速,電影質量的提高功不可沒。相比之下KTV行業卻在負增長,關鍵問題還在於內容,KTV的內容目前有兩大問題,一是單調,二是無聊。

所謂單調,就是娛樂方式過於單一。桌遊和密室之所以能火,是因為他們的娛樂內容一直在變,讓你同一個密室多次闖關你還有興趣嗎?同樣的道理,電影也是因為不斷有新電影才會有人去看。但是KTV呢,唱來唱去永遠是那些歌。90後是喜歡變化的群體,一個月唱一次就夠膩歪了,於是消費頻次變得越來越低。

另外一點就是無聊,不夠刺激。90後娛樂消費喜歡“重口味”的、奇葩的、足夠刺激的,所以去夜店開包廂卡座,或者去轟趴館自己組party。而KTV呢?不管你多追求刺激,在KTV里面能幹的事情及其有限,也就喝喝酒玩玩骰子罷了。

如今是一個“泛娛樂”的時代,休閑娛樂不再簡簡單單是一個狹隘的觀念,而是一系列服務的組合。比如在夜店有威士忌有雪茄有音樂有妹子可以跳舞聊天,比如在轟趴館有DJ有電玩有桌遊有K歌也能看球賽,圍繞一個特定的場所衍生出來的一系列配套娛樂服務,才能最大程度的促進用戶消費。娛樂消費本就是“非理性消費”,而KTV卻變成了一個“購買K歌服務”的“理性消費”,這正是KTV行業停滯不前的癥結所在。

KTV必須擁抱互聯網

大眾點評進駐了餐廳,美團開始做電影,而家政、洗衣、小區O2O也接踵而至,KTV作為一個多媒體化的線下娛樂產業,竟然還沒有被互聯網化,簡直不可思議!那麽互聯網思維能為KTV做啥呢?

互聯網思維做管理。以臺北純K為首的這些新興KTV都開始用最先進的ERP系統,其中包括多店聯網的會員CRM,結合微信公共賬號及臺北純K自己的App去做精準的會員管理和預訂助手。人性化的服務不可缺失,北京的溫莎和上海的V-Show都在大廳里放有諸多的電腦以供排隊的用戶上網打發時間,同時房間里面掃一下二維碼就可以點酒點歌,並能直接微信付費結賬。另外就是用互聯網來做營銷,包括微信會員推送、第三方預訂平臺推廣以及美團點評等渠道,越來越多的KTV已經開始擁抱這些互聯網的變化和改革,越早擁抱就越能從中受益。

互聯網如何改造KTV?

這是個大難題。

眾所周知,想讓傳統商戶真正地擁抱互聯網,最主要是有新興的公司能提供互聯網服務,用破壞性創新去顛覆傳統行業。目前,寄希望於用互聯網去改變KTV的有三類玩家。

第一類,以視易、雷石為首的傳統KTV服務商。這些公司往往成立了5年甚至10年以上,提供的服務覆蓋了接近全國的KTV,根基牢固,並且有很強的線下行業口碑。而這些公司缺少 “互聯網基因”,所以產品策略一直以來比較保守穩妥,主要靠售賣硬件和後期維護盈利。但是近些年來他們也有一些新的嘗試,比如雷石的“90後”系統,也在主打年輕人消費的概念。只不過產品是否能殺出重圍、真正的做到顛覆自己,還有待時間的驗證。

第二類,則是互聯網人比較看好的唱吧、9158。第一類的公司雖然在行業里根深蒂固,但同時大家也知道“顛覆行業的,往往不是這個行業里的玩家”,因此互聯網公司對傳統巨頭並不畏懼。唱吧已經大張旗鼓地推廣線下KTV概念,並要在今年底前開北京第一家體驗店。9158則已在杭州開了2家旗艦店,並積極地並購連鎖品牌。唱吧有一億多的裝機量、月活躍用戶破千萬,而9158每天同時在線人數也有數十萬,這都是他們的天然優勢,而將他們的流量變現、把用戶價值發揮到最大,則是以流量為核心的互聯網思維(據悉最近YY也在積極推動此事,希望也有機會能往線下KTV導流量)。如果這些互聯網流量被導流到線下,無法避免的是傳統KTV巨頭的市場要被蠶食、生意將更不好做,他們對這即將到來的競爭感到又恨又懼,卻也無可奈何。但是,唱吧、9158這類公司,線下開一家店一定是非常盈利的,能否不斷開連鎖店並同時保持住毛利(大部分線下直營店都避免不了虧損的境地),需要極強的線下管理經驗,這則是他們一個無法忽視的難題。

第三類就是一些互聯網新公司(比如“一起唱”這樣的90後創業團隊,最近經常被報道),他們有著和傳統系統公司相類似的邏輯,從點歌系統去切入商戶,然後在用戶端提供預訂、點歌、娛樂等服務。這個邏輯固然是對的,但是創業公司一上來就想做平臺,想要把軟件端、硬件端、服務端以及整個售後體系都搭起來並做到最好,是一件不靠譜的事情,不管是技術門檻、整體供應鏈門檻,還有就是商家的信任危機(KTV更換硬件的心理門檻應該很高),都不是創業公司能輕松解決的。雖然他們創始人最近在媒體采訪中透露出已經完成B輪融資,但是用戶數量及活躍度與唱吧、大眾點評相比還是有一定差距,這也是創業公司的先天短板。所謂精益創業,創業公司很難一口氣吃下一個胖子。

乍看起來,現今的KTV行業還是一團亂象,但變革已經開始。傳統KTV服務商開始標榜用“互聯網思維做產品”,唱吧、9158等互聯網“大流量產品”已經迅速開店加入競爭,而一些創業公司也蠢蠢欲動想做平臺分一杯羹,多方勢力在暗流中試圖推動整個KTV行業。線下KTV商戶也在翹首以盼,或積極樂觀、或謹慎悲觀、或跳腳反對、或擁抱迎接,總之,他們已經意識到了產業革命即將到來。在互聯網分分鐘改變線下行業的今天,KTV這個陳舊缺失活力的娛樂項目,何時能真正的煥發青春呢?

(編輯:余佳瑩)

哪些高科技概念值得你擁抱 獵手11-hawk

來源: http://xueqiu.com/1339778771/32074038在前面的文章《教你如何選出10倍大牛股》中篇里面(鏈接:http://xueqiu.com/1339778771/31534230),曾提及一個衡量行業發展階段的關鍵性指標:普及率(滲透率)。並指出普及率處於10%-50%的公司最值得投資。這個規律特別適用於技術類股票。那麽目前那些熱門的題材概念的普及率到底處於哪個階段?作為這篇文章的補充材料,我這里給出一些熱門科技的普及率給大家參考。

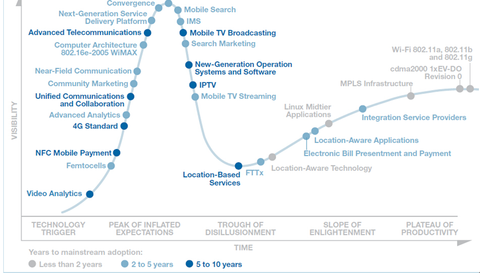

數據來源:高德納咨詢公司(GartnerGroup)是一家信息技術研究和分析的公司。Gartner公布的一份關於2012-2013年技術曲線成熟度(Hype Cycles)的報告。以下是其報告的主要內容。Gartner官方網站:http://www.gartner.com/technology/home.jsp

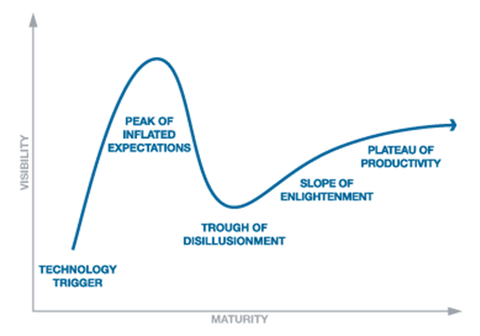

Gartner總結的技術成熟曲線分為五大階段:技術萌芽期(Technology Trigger),期望膨脹期(Peak of InflatedExpectations),泡沫化的谷底期(Trough of Disillusionment),穩步爬升的光明期(Slope of Enlightenment),實質生產的高峰期(Plateauofproductivity)。這個分類標準對應的普及率大致為:萌芽期=1%;膨脹期&谷底期=1%-10%;緩慢爬升期=10%-20%;生產高峰期=20%-30%

接下來,我們看看最新的科技處於哪些階段:

詳細鏈接:http://www.gartner.com/imagesrv/pdf/RESEHTPRODBROC012108.pdf …

圖中不同顏色的小點代表該技術從當前階段(2012年)到生產高峰期所需的時間(預測值),藍色點代表需要5-10年普及率才能達到20-30%。淡藍色代表需要2-5年,灰色代表需要0-2年。(特別提醒,這文章是2012年發布的,不是2014)

英語不好的童鞋,請參考下面的鏈接,由於版權問題,我無法直接截圖給大家:

http://www.forbeschina.com/review/atlas/004187_2.shtml#pos …

http://www.forbeschina.com/review/atlas/004187_3.shtml#pos …

下面是對圖表中所提及的技術概念解說:

NFC支付(NFC Payment)

正處於期望膨脹期與泡沫化的谷底期的邊界上,據Gartner預測,這項技術5-10年內會迎來高峰期。NFC支付是在智能手機普及的基礎上衍生出的一種手機支付方式。NFC是near fieldcommunication的縮寫,譯作“近場通訊”。谷歌在Android系統中植入了NFC技術,並將在自主研發的手機中率先集成NFC芯片。NFC真正實現,還需要電信運營商和擁有POS機終端的銀聯等支付系統參與其中。蘋果在iPhone6上搭載這項技術。

量子計算(quatuamcomputing)

尚處於技術萌芽期,據Gartner預測,這項技術10年後才會迎來高峰期。2012年諾貝爾物理學獎頒發給在量子光學領域有所發現的兩位科學家。他們的研究為光子鐘和量子計算機的開發鋪平了道路。普通計算機處理的數據是存儲於矽晶體的二進制數字,每個數字都處於0或1的“狀態”。而量子位不同,因為量子物理的法則使得量子位可以同時處於0和1這兩種狀態。因此,超高速處理速度成為可能。

3D打印(3D Printing)

正處於期望膨脹期的頂點,據Gartner預測,這項技術5-10年內才會迎來高峰期。3D打印是對“添加法制造技術”的一種形象化的描述,即在原來二維打印的基礎上,通過逐層疊加的方式打印出三維的物體。這種技術最刺激的一種可能性在於,它具有無限的定制能力。如果你不喜歡正在創建的零部件或物品的某一項特征,你只需調整CAD圖紙,把你要改善的部分包含在內,再打印一個物品就可以了。這項技術也不僅僅只用於建模和打印原型。

3D生物打印(3D Bioprinting)

尚處於技術萌芽期,據Gartner預測,這項技術10年後才會迎來高峰期。2010年,美國生物技術公司Organovo開發出一款生物打印機,可利用患者自身細胞“打印”靜脈。該3D生物打印機有兩個打印頭,一個放置最多達8萬個人體細胞,被稱為“生物墨”;另一個可打印“生物紙”。所謂生物紙其實主要成分是水的凝膠,可用作細胞生長的支架。2011年,哈佛大學醫學院的研究人員實現了胚胎幹細胞的生物打印。

全息顯示(Volumetric andHolographic Displays)

尚處於技術萌芽期,據Gartner預測,這項技術10年後才會迎來高峰期。全息顯示可以在真實三維空間中通過光線再現或像素填充實現的三維顯示。與需要通過熒幕來觀看的顯示技術不同,全息影像是呈現於虛空中的。

自動內容識別(AutomaticContent Recognition)

尚處於技術萌芽期,據Gartner預測,這項技術5-10年內才會迎來高峰期。一些新型創新企業正在專註於更為智能的電視機,在電視機內置入自動內容識別系統(ACR),讓電視機不再是傻瓜設備。這種技術能夠識別你正在觀看的節目的聲音,並同步獲取相關的社交評論。這種趨勢可能改變現有的電視行業產品形態和業務模式,使得推送廣告、社交應用、互動廣告等應用變得可能。

自動駕駛(AutonomousVehicles)

尚處於技術萌芽期,據Gartner預測,這項技術5-10年內才會迎來高峰期。谷歌公司2010年開始研究無人駕駛技術。根據谷歌說法,公司參與研發的無人駕駛汽車已經測試行駛48 .3萬公里,只出過一次交通事故,還是被人追尾。這種無人駕駛汽車所用到的設備包括攝像機、雷達感應器和激光設備等,車載電腦能識別交通燈,識別人行道和障礙物等,並模擬人的智力對相應交通狀況作出正確反應。

移動機器人(Mobile Robots)

尚處於技術萌芽期,據Gartner預測,這項技術10年後才會迎來高峰期。移動機器人是一個集環境感知、動態決策與規劃、行為控制與執行等多功能於一體的綜合系統。iRobot這家借用科幻小說大師阿西莫夫著作命名的公司,已經成為了當今量產機器人領域的領導者,為美國軍方供應了大量戰鬥和救援用的機器人。iRobot研發的家用機器人吸塵器Roomba,能實時判斷地板並作最佳的清掃方式處理,清潔過程中如遇電力不足或是清掃任務完成,會自動返回基地臺充電。

物聯網(Internet ofThings)

尚處於技術萌芽期,據Gartner預測,這項技術10年後才會迎來高峰期。物聯網是一個基於互聯網、傳統電信網等信息承載體,讓所有能夠被獨立尋址的普通物理對象實現互聯互通的網絡。它具有普通對象設備化、自治終端互聯化和普適服務智能化3個重要特征。物聯網的突破,有待於機器間通訊、傳感器網絡、大數據以及活動流技術的發展。

矽陽極電池 (Silicon AnodeBatteries)

尚處於技術萌芽期,據Gartner預測,這項技術2-5年內就會迎來高峰期。英國Nexeon公司成功研發出迄今為止能量密度最高的鋰離子電池,該電池放棄了常用的碳素陽極材料,采用的新型的矽陽極材料。如 果用矽陽極取代石墨陽極,鋰離子電池每個單元就可存儲高達10倍的能量。這種電池未來可應用在電子產品及電動車動力電池領域。 由於其在充電過程中物理性質不穩定,矽陽極一直沒被大大多數廠商采用。Nexeon公司通過改善矽的物理性質,使其成為了新型電池的陽極材料。

大數據( Big Data)

開始進入期望膨脹期,據Gartner預測,這項技術2-5年內就會迎來高峰期。簡單一點可以理解為超出傳統數據管理工具處理能力的大規模、複雜的數據集合。這包括在社交網站上的數據、在線金融交易數據、公司記錄、氣象監測數據等等。大數據的影響不僅存在於企業IT基礎設施架構、數據管理策略、數據可視化與分析能力等方面,從根本上也對數據中心的機房設計原則等提出了更高的要求。更大的數據,更寬的視野,更高的價值,這是Gartner對大數據未來的闡釋。雲計算、內存數據庫技術的突破或許能讓這些優勢更物超所值,是的,你以後會花費更少的錢在這上面。

遊戲化(Gamification)

開始進入期望膨脹期,據Gartner預測,這項技術5-10年內才會迎來高峰期。遊戲化當然並非將產品轉變為遊戲,其內涵在於將遊戲的機制運用到非遊戲環境中,衡量並影響用戶的行為。公司在諸如社交媒體上的推薦量、用戶生產的內容、轉化、再次訪問量和全過程用戶忠誠度等用戶驅動的業務指標上可以獲得15%到250%的提升。

無線充電( Wireless Power)

進入了期望膨脹期,據Gartner預測,這項技術2-5年內就會迎來高峰期。無線充電讓電能像數據一樣進行無線傳輸,消除隨身攜帶許許多多電線的必要性,使用戶在沒有電線的情況下也能給自己的移動設備充電。不過,無線充電技術事實上並不是盡善盡美。盡管諾基亞在推出Lumia系列智能手機時,引進了無線充電功能,但蘋果iPhone卻還沒有那麽做。

BYOD(Bring Your OwnDevice)

正處於期望膨脹期的頂點,據Gartner預測,這項技術2-5年內就會迎來高峰期。BYOD時代是為手機應運而生,然後發展到平板電腦。越來越多的公司給員工配備筆記本電腦,用於商業和個人使用。但目前最擔心的沖突和急迫的機制體現在安全和監控方面。也有人員工擔心,隨時隨地將個人設備用於工作,模糊了工作於生活的界線,會使加班變的更加常態化。Gartner認為,HTML5、虛擬桌面以及矽陽極電池等技術的成熟將會使BYOD趨勢成為現實。

增強現實(AugmentedReality)

即將脫離期望膨脹期,據Gartner預測,這項技術5-10年內會迎來高峰期。增強現實,即在人們接觸到的真實世界上,疊加虛擬電子信息,對真實世界的信息進行增強或者擴張,幫助利用者們從事各種活動。谷歌最近推出的“眼鏡計劃”,開始公開測試配備增強現實技術的眼鏡,這款眼鏡將集智能手機、GPRS、相機於一身,在用戶眼前展現實時信息,只要眨眨眼就能拍照上傳、收發短信、查詢天氣路況等操作。

雲計算(Cloud Computing)

開始進入泡沫化的谷底期,據Gartner預測,這項技術2-5年內就會迎來高峰期。是基於互聯網的相關服務的增加、使用和交付模式,通常涉及通過互聯網來提供動態易擴展且經常是虛擬化的資源。不過,Gartner提醒說,企業還遠遠談不上完全拋棄部署在企業內部的計算模式和應用程序,改用雲計算;有些企業一門心思寄希望於雲平臺來削減成本,可能無法充分發揮雲計算的潛力。

手勢控制( Gesture Control)

正處於泡沫化的谷底期,據Gartner預測,這項技術2-5年內就會迎來高峰期。微軟認為手勢控制是未來人機界面的重要方向。2009年,微軟在Xbox平臺上推出了名為Natal的動作感應平臺。不過,從目前來看,手勢控制一般適用於遊戲與短時間的休閑應用,但在需要精度的應用操作上尚待改進。國內的上市公司數碼視訊也在研發這個。

生物特征識別(BiometricAuthentication Methods)

已經進入穩步爬升的光明期,據Gartner預測,這項技術2-5年內就會迎來高峰期。生物特征識別,即利用人的生理特征或行為特征,來進行個人身份的鑒定。常見的有指紋識別、人臉識別、虹膜識別、說話人識別、手形識別、掌紋識別、簽名識別、步態識別等。

語音識別(SpeechRecognition)

即將進入實質生產的高峰期,據Gartner預測,這項技術2-5年內就會迎來高峰期。語音識別就是讓機器通過識別和理解過程,把語音信號轉變為相應的文本或命令。語音識別的應用領域非常廣泛,常見的應用系統有:語音輸入系統,語音控制系統,或者做到自然語言問答(Gartner將自然語言單列出來,尚處於技術萌芽期)

人類機能增進(humanaugmentation)

尚處於技術萌芽期,據Gartner預測,這項技術10年後才會迎來高峰期。日本新瀉Cyberdyne公司研制的一種名為“機器服混合輔助體”(HybridAssistive Limb)的機械盔甲,類似的外骨骼。它可以幫助失去運動功能的人恢複運動能力,其主要原理就是先獲得負責傳遞肢體運動信息的神經電信號,然後將其轉化為服裝的運動指令。人體增進還有智慧型義肢以及視覺增進裝置等分類。麻省理工學院的科學家們正在開發一種視網膜植入設備,這種設備會把視頻信息發送給植入在眼球里的微型芯片,然後再由這些芯片將數據轉換為神經信號傳給腦部。

@億利達 @方舟88

食藥檢測機構:保留國家隊?擁抱第三方?“檢”不斷,理還亂

來源: http://www.infzm.com/content/105938

2014年9月18日,山東濟寧檢驗檢疫局實驗室向公眾開放,技人員在為市民講解食品檢測流程。 (CFP/圖)

食品企業幾乎都遭遇過跟檢測相關的烏龍事件。行政整合和推向市場被認為是提升檢測能力的兩劑猛藥。然而行政主導的食藥檢測機構整合遇阻,全面第三方也存在爭議。

因為歷史上藥品審批檢測中存在的烏龍和醜聞,大多數發達國家存在公益性和經營性兩種並行的機構提供檢測服務。政府通過自建檢測機構或購買第三方服務來滿足公益性的檢測需求。經營性機構則盡可能與國際接軌,尋求市場化。

檢測機構的“烏龍”罰單

一家來自歐洲的乳制品企業不久前收到罰單。

處罰依據是北京一家檢測機構對該企業市售嬰幼兒配方奶粉的抽檢結果——微量元素和添加劑等多項指標不合格。企業因此被相關部門“約談”,要求“立刻在內地和香港下架,連電視廣告都得停播”。

然而兩家大型檢測中心隨後對同批次奶粉的檢測結果卻顯示,相關指標正常。這時人們才發現,出具第一份檢測報告的機構,連檢測奶粉的資質都沒有。

隨著中國的食品藥品向現代化監管邁進,人們愈發意識到,以檢驗檢測機構和專業人才隊伍為代表的技術支撐體系,是食藥監管體系中至關重要的一環,同時也是當下的短板。

“幾乎每家食品企業都遭遇過跟檢測相關的烏龍事件。”前述乳品企業一位負責人說。

2012年7月,河南三門峽市疾控中心的檢測結果指稱今麥郎方便面的酸價超標,但隨後該中心又自認“資質不全”,收回檢測報告並向企業公開道歉。幾乎同一時期,湖南農業大學營養與食品安全檢測中心聲明,“由於工作人員失誤”,對美贊臣等奶粉“香蘭素超標”的檢測結果無效。

食藥檢測是專業的技術活兒,然而檢測機構的設置卻並不專業。以食品檢測為例,全國共有一千多家與食品相關的檢驗檢測機構,散落於農業、質監、衛生、食藥等多個系統。食品企業會不定期接受各級各類管理部門的多項檢測,結果卻不共享、不互認。這既增加了行政成本,又加大了企業負擔,同時還存在某些企業多次受檢、而某些企業卻總被漏檢的弊端。

不僅如此,各級檢測機構的水平良莠不齊,一些檢測機構往往會根據自己的理解,甚至將行業推薦標準作為強制標準(國家標準)執行。

“食品檢測結果有誤,很大程度上是因為檢測方法不當。”前述乳制品企業法規部人士說。但出了“烏龍事件”,由於檢測機構的官辦背景,企業往往選擇“息事寧人”。

正是在這一背景下,最新一輪食藥監管體制改革的核心議題之一就是要整合食藥檢測資源。與此同時,檢測機構市場化的大幕,也在2014年正式拉開。

整合模式五花八門

檢測機構的整合並不順利。

“一個字,亂!”考察了全國17個省份食藥改革情況的國家行政學院副教授胡穎廉總結道。與其他檢測機構不同,食藥系統的檢測體系從食品安全危機年——2008年三鹿奶粉事件後才逐步建立。一些地方檢測機構還在建設中,就開始了新一輪改革。

根據2013年下發的《國務院關於地方改革完善食品藥品監督管理體制的指導意見》,整合的思路是將工商、質檢部門相應的食品安全檢測機構,劃轉到食藥監管部門,包括人員、設備和經費。

但改革推進過程中,整合模式卻是五花八門。

據安徽省食藥監局辦公室主任許伏新介紹,安徽整合了原省食品藥品檢驗所、原省藥物研究所、原安徽國家農副加工食品質量監督檢驗中心,統一成立了安徽省食品藥品檢驗研究院,下設三個所,分別是食品檢驗所、藥品檢驗與研究所、醫療器械與藥品包裝材料檢驗所。

這是省級層面公認劃轉較為成功的例子。山西省則在市縣級都建立了綜合檢測機構。

但在絕大部分省市,檢測機構的整合實質上沒有推進,僅劃轉了少量人員。這就導致專業執法人員和檢驗檢測設備的缺乏成為建立基層食藥檢測機構的突出矛盾。

以湖北省孝感市為例,市級食品藥品檢測所只有二十多人。“只能完成省里下發的檢測任務,日常檢測根本顧不上。”孝感市食藥監局一位工作人員說。為迅速劃轉到位,在湖北一些地市,甚至劃轉了一些較大年紀的護士、助產士到食藥監管部門或檢測機構,有技術能力的微乎其微。

在山東菏澤,全省食品生產加工企業上萬家,實際檢測機構不足規劃要求的1/10。

“廣州市沒有劃轉檢測機構,因為質監部門不同意。”廣州市食藥系統的一位工作人員告訴南方周末記者,這種情況在全國範圍內普遍存在。對此,廣州食藥監局采取了變通方式,從輕工集團劃轉一個小型食品檢驗所,又從經貿委處劃轉一個酒類檢測中心。

在一些劃轉難的地方,食藥監管機構只能重新購買設備,以打造自己的技術平臺。但胡穎廉擔心,這將造成大量的“重複建設和資金浪費”。

“食藥技術支撐應該建立一個統一的大平臺。”中國食品藥品檢定研究院(以下簡稱中檢院)一位內部人士對各自為政的地方整合並不看好。作為國家食藥總局的直屬單位和最高技術仲裁機構,中檢院多次向食藥總局遞交報告,希望食藥檢測機構統一垂直管理,自上而下地成立一套相對獨立的技術體系,形成數據共享和學術交流平臺,同時不受地方行政因素幹擾。但情況並未有任何變化。

目前,中檢院與各省級檢驗機構之間並沒有隸屬關系,各省所和市、縣所也是同樣狀況。中檢院副院長李波在2014年全國食品藥品醫療器械檢驗工作座談會上,把這種架構稱之為“發揮(檢測)系統整體力量的一種障礙”。

檢測機構市場化破冰

在行政力量主導的整合之外,推動檢測機構第三方化被認為是提升食藥技術支撐能力的另一個思路。事實上,業界討論多年的檢測機構市場化已於2014年正式破冰。

根據質檢總局發布的數據,目前,中國國有檢驗檢測機構數占檢測機構總數近80%,民營檢驗檢測機構數量約占19.5%,外資檢驗檢測機構數量僅占0.5%,占比懸殊。

今年以來,國務院至少在五份文件中明確對檢測機構改革提出要求,關鍵詞便是“市場化”和“檢管分離”。最新的一份文件宣布,到2015年基本完成多個部門的檢驗檢測業務整合。政府原則上不再開辦一般性檢驗檢測認證機構。

這意味著,政府檢測機構整合完畢後,下一步將進入市場化進程。

“目前國內檢測還是一個檸檬市場(經濟學術語:指信息不對稱導致的劣勝優汰現象),大量檢驗機構處於小散亂的狀態。”武漢大學質量發展戰略研究院副教授張繼宏說。

在張繼宏看來,現在中國有2萬多家檢驗檢測認證機構,條塊分割明顯,缺乏統一規劃、有效監管,不同部門甚至會出具完全相反的檢測結果。

在2010年的湖南“金浩茶油”致癌物超標事件中,最初,江蘇省產品監督檢驗院檢出湖南金浩茶油股份有限公司生產的茶子油苯並(a)芘含量超標。但湖南省質監局卻對外出示了檢測合格的結果。

另一個突出問題是行政壟斷造成的行業壁壘。

一個專業做蜂蜜檢測的第三方檢測機構的總經理抱怨,現在對於檢測機構的招標、抽檢模式就像是為國有機構量身設計的。譬如政府不接受項目分包,這對於他們只擅長做某類檢測的機構就很吃虧。機構成立5年,他沒有承接過任何政府項目。

盡管技術實力較強,外資食品藥品檢測企業想要進入中國市場更加困難重重。

據歐盟商會相關人士介紹,在華運營的第三方實驗室機構即使已通過國際認證和認可,也必須通過中國本土的認證和認可程序,同一公司不同實驗室的每一項檢測服務和產品都需進行行政審批,這給他們帶來極大困擾。

“我們很清楚中國檢測市場的潛力之大,但政府的限制太多。”總部設在法國的必維國際檢驗集團的一位管理人員很無奈。

SGS集團中國區(即通標標準技術服務有限公司)總裁申屠獻忠也在幾個月前的國際會議上表達了類似觀點。在他看來,目前檢測機構的整合會帶來合作、收購等各種機會,但不會有想象的那麽快。

“食藥檢測行業已經到了必須市場化改革的階段。”張繼宏說。

要不要保留“國家隊”?

在機構整合和推向市場的兩股力量並行下,一個不得不提出的問題是:食藥檢測機構是不是要毫無保留地市場化?

一方的觀點是,應該把所有的檢測機構都推向市場,優勝劣汰,整合自然而然就完成了,不需要行政主導。而另一方則認為,在市場化之外,還應該保留一些“國家隊”。因為一旦進去市場,企業會因為逐利忽視食品藥品監管的公共安全屬性和社會責任感。

發達國家的“藥害”被認為是前車之鑒。1997年,美國食品藥品監督管理局(以下簡稱FDA)內部出現系統性失靈,藥品的審批檢測出現巨大漏洞,嚴重依賴外部評審專家而不是內部專業人員,多個藥品因安全性問題撤市,最大的當屬“瑞素靈”事件,該藥適用於降低血糖的口服藥物,但是,治療的同時出現了嚴重的肝臟損害,最終造成了94人肝臟完全衰竭、66人死亡的嚴重後果。

“過去財政有經費撥給檢測中心。如果有緊急任務交給檢測中心,送多少都檢。如果變成第三方了,送去能那麽痛快地檢測嗎?”安徽食藥監局辦公室主任許伏新擔心在面對食品安全危機時,使用第三方機構不一定能得心應手。

目前,大多數發達國家都有兩種並行的機構提供檢驗檢測服務——公益性和經營性。政府通過建立政府檢測機構或購買第三方機構的政府服務來滿足公益性的檢測服務。而經營性機構則盡可能與國際接軌,尋求市場化。

拿美國FDA來說,該機構在全美下設150多個辦公室和實驗室,有數以千計的醫學、化學和食品工程學博士做技術支撐。

“美國有非常成熟的檢測機構市場,但所有的藥品審批檢測、食品的添加劑、顏色劑檢測全部歸屬FDA總部,並沒有下放地方或推向市場。”胡穎廉指出,日本和歐盟的情況差不多。

美國FDA局長瑪格麗特·漢貝格此前接受南方周末記者采訪曾表示,FDA管理模式已經轉向風險管理,其中很重要的一項工作就是政府利用新的檢驗和執行工具來確保“事前預防”,而不是“事後反應”。他們會投入大量資金研發“預測”系統(PREDICT)——使用基於產品完整生命周期的新型數據分析方法,在產品進入國家之前就對高危產品進行較好的定位——顯然,這需要政府主導。

另外在一些常規檢測之外,有政府背景的機構往往會在一些基礎性和前瞻性研究上增加投入,而這恰恰可能是市場化機構的短板。

2013年8月,轟動全球的恒天然肉毒桿菌烏龍事件,就是因為新西蘭一家第三方檢測機構做出了肉毒桿菌的誤判。之後,新西蘭和美國獨立實驗室進行了195次檢測,並未發現肉毒桿菌。同時,上海市質監局所屬的檢測機構也做出了相同的判斷。

在一些學者看來,優勝劣汰的市場化法則並不能完全保障食品藥品安全。政府需要有一支“國家隊”,專門負責那些關系到戰略層面和高風險的食品檢測。

“比如疫苗、奶粉等重要的食品藥品的檢測還是需要政府來做,但日常性、較為普通、沒有戰略意義的檢測項目和機構全都應該放歸市場。”胡穎廉說,公益性檢測機構不應該參與商業項目。他建議,國家層面確立一個公益性的研究機構,譬如中檢院,各大區域中心也分別設立類似的派出機構,保證一定的獨立性。

“實驗很重要的目的是為科研提供基礎,而不是效益至上。”華東某省級食品藥品檢驗院院長承認市場化是趨勢,但藥品的評價性檢驗,數據的對比分析,國家重大風險評估項目應該由政府主導的機構承擔。在她看來,市場化的機構往往會以“出價”高低來選擇項目的優先級。

“檢測機構整合和市場化的目的是加強監管專業性和能力。如果改革之後,監管部門都失去了專業技術力量支撐,單純推市場化又有什麽意義?”胡穎廉說。

(南方周末實習生梁月靜對本文亦有貢獻)

2013年中國檢驗檢測市場規模1678億元,官辦檢驗檢測機構占八成 (何籽/圖)

擁抱中國牛市夢,擁抱習李黃金十年

來源: http://www.guuzhang.com/portal.php?mod=view&aid=804|

本帖最後由 股語者 於 2014-11-30 18:24 編輯 擁抱中國牛市夢,擁抱習李黃金十年 格隆 I、關於中國——牛市——夢 “中國牛市夢”這個名詞是格隆自己杜撰的,里面包含了三個層次:夢、中國夢、中國牛市夢。 夢有兩個層次的理解: 一,夢本身的內容與結果(美夢還是噩夢、實現了與否); 二、做夢的外在環境和條件。 大多數語境下,人們對夢最直觀的反應和理解是第一層次的,也就是內容和結果,近幾年比較熱門的詞匯“中國夢”,強調的明顯就是一個可能的結果或者願景。 但對夢想而言,更有意義的是無疑後者:做夢的外在環境和條件——按馬丁·路德·金對美國夢的詮釋:在相關環境、制度約束下,只要個體足夠努力,就大概率能過上相對體面的、免於恐懼且有尊嚴的生活。 簡而言之,夢不是結果,是一個對做夢環境(生活環境、制度環境、約束條件等)的要求。在這樣一個環境和條件下,個體通過自身的努力能無限接近自己的夢想。這樣的夢才是有意義的: 第一, 它屬於個體,是個體自己獨特的夢,而不是集體的一致的夢; 第二, 它的結果並不確定,但對多數人而言,經過努力,很可能實現,或者能無限接近; 第三, 這個夢的實現過程與結果讓個體真正感受到實實在在的幸福與愉悅,而不是被幸福! 目前階段,有哪個夢比較符合這些要素嗎? 有的,中國牛市夢! 格隆之所以無比喜歡證券市場,就是因為這是唯一一個我不需要看人臉色,不需要仰人鼻息,靠自己的足夠努力就能離自己夢想足夠近的地方,是唯一一個比我聰明,比我情商高,還遠比我有背景的人最後的成績卻很可能不如我的地方。 而現在這個夢想已經有了外在的三大實現支點:降息+油價走熊+中國BBC(Built ByChina)計劃。 所以很多人在興奮傳送一個攻略:胡溫十年,炒房!習李十年,炒股! II 、狂飆突進的一周:這輪牛市夢的三個支點 這輪牛市夢靠譜嗎?多數人的回答肯定是:是的。 因為有上周一周上證綜指近乎狂飆突進一樣的7.88%的漲幅作證,有上周五人類歷史上最高的7100億的成交天量作證。 上周五是個值得銘記的日子:A股成交量破7000億人民幣,超越美股歷史上的成交量峰值(2007年7月26日,995億美元,約合6100億人民幣),成為人類歷史上一國股市單日成交量的最大值。這被形象概括為:就是有錢,就是任性!(目前美股平均日均成交量僅250億美元左右。連A股的一半都不到。) 對於一個指數十年沒有漲,只有做多才能賺錢的市場,哪怕是沒有任何邏輯和理由地空喊幾聲牛市,也一定會博得大面積的掌聲與喝彩。但總有少數不同聲音(真理是否掌握在少數人手里,天知道)——在昨日的一次高端論壇上,著名經濟學家吳敬璉稱,現在所謂的牛市的“制度基礎是不是穩當的、是不是牢固的,我認為我們股市的缺陷還沒有得到根本的改善”。“我就有些擔心了,如果在一個制度基礎不是很完善的情況下迎來了因為某種原因形成了一種羊群效應、形成了一種牛市,就不能避免過去我們中國股市存在的大起大落的狀態。” 類似吳老這樣經常提醒股市不具備牛市制度基礎賭場論的人多半是不受歡迎的,就算這是一個在格隆看來在中國做經濟學研究無比嚴謹的少數經濟學大家,就算過去十年A股指數原地踏步充分說明了他的結論的前瞻性。但,這次,吳老有沒有可能稍稍悲觀了些? 我們不討論最終結果。結果在很長時間無法證實也無法證偽,所以討論結果實際是一種自我循環論證的忽悠,是很扯的一件事——就像歷史上無數農民起義時向追隨者忽悠的願景一樣。我們還是討論做夢的環境。 很明顯,現在的大環境和大趨勢是,中國股市已經進入一個各種短中長因素共振的初級牛市——是否會演變為大牛市,取決於其中的中期因素與長期因素能否持續! A、三支點之一的短期因素:低估值+降息摻水 估值低是支撐牛市的確定短期因素之一,這個無需贅言,一張圖說明問題:除了俄羅斯這種奇葩市場,在全球範圍內比A股估值低的大市場只有港股。(全球主要市場市盈率水平, 基於過去十二個月盈利計算)

至於降息,這個非常容易理解:當菜市場買蘿蔔就好了。無論央行出於什麽目的,是主動行為,還是被動 行為,其現實結果都是往面盆里摻了水,面團就一定會膨脹——簡而言之,如果菜場一個蘿蔔賣10元,央行再往菜場多註入一倍的鈔票,蘿蔔還是那個蘿蔔,但所有商販都會把價格改成至少20元。這種摻水遊戲對央行而言易如反掌斌郭可以一直和你玩下去,如果你覺得很有趣的話! 什麽?您問央行未來會不會繼續往面盆里摻水?這個格隆就真不知道。不像美聯儲早早就提前告訴你它以後會怎麽做而且實際情況多半八九不離十,老實說,哪怕是央行貨政司的人,理解中國的貨幣政策基本都靠猜,而且猜對的幾率很低。格隆只能從目前CPI、PPI水平(10月CPI增長1.6%)與走勢判斷,中國經濟離通貨膨脹還比較遠,央行還有相當降息或者降準的空間(見下圖)。

至於你說這種普惠制的全面降息是不是與政府定向調結構的長遠戰略背道而馳,是不是推遲痛苦、只顧眼前的權宜之計,你問我,我問誰去? B、三支點之二的中期因素:油價走熊——我聽見有人歡呼,有人在哭泣 格隆撰寫過長文闡述過油價的中長期走勢與邏輯、影響(請參閱格隆匯官網www.gelonghui.com的文章),所以也不展開。只補充兩張最新油價走勢:

最新的數據是,NYMEX油價再次暴跌,已經到了65.99美元/桶。 這是不是很像陳楚生那首“有沒有人告訴你”歌里的歌詞:我聽見有人歡呼,有人在哭泣!OPEC國家這次高峰會維持不減產,很明顯是打落牙,淚水混著血水一起往肚里吞。對進口原油依賴度超過50%的中國無疑是歡呼的那一部分:就像格隆前期所說的,天佑中華,這次上天終於回饋了勤勞善良但卻一直飽受磨難的中國一份非常意料之外的的厚禮!——感謝美國人孜孜不倦對各種新能源技術,尤其頁巖油氣的鉆研。 之所以說這是個中期因素,是因為OPEC產油國與美國頁巖油氣的PK短期根本不會分出勝負。美國頁巖油公司大多數的成本價在65美元/桶(布倫特)。換句話說,OPEC這場自殺式的價格戰要使得油價在一個較長時間內低於65美元,OPEC才有贏的勝算,這還不算美國人靈光一閃的頁巖油氣開出技術再突破——就算油價低於65美元,多長時間才能弄死那些財大氣粗的美國能源巨頭,也是未知數。所以美國能源信息局(EIA)負責人謝明斯基得意洋洋宣稱原油價格將在2015年中旬跌落至每桶50美元。 格隆之所以把中東土豪與美國人之間的較量稱為PK而不是多數人所謂的“死磕”,是因為這場較量根本不是一個平臺的:面對美國人想追求更滋潤生活而對頁巖油氣孜孜不倦的投入,籌碼不多的中東土豪們唯一的有利武器就是通過殺油價的方式自殘——這樣美國人即使在頁巖油氣領域暫時受挫,他也在制造業等諸多其他領域獲得了回報。這很類似圍棋術語里的一個經典場景:活人與死人打架!——這描述的是這樣一種較量:一方已經有兩個眼了,活棋已成定局。另一方四顧無眼,唯有死攪蠻纏。 C、三支點之三的長期因素:以中國BBC計劃(也即所謂的馬歇爾計劃)等行為為代表的中國經濟結構轉型努力 這個因素,格隆在前期的文章里也有詳細闡述(請參閱格隆匯官網www.gelonghui.com的文章)。相對於前面的短期因素與中期因素,這個長期支點是中國這輪牛市會否從初級牛市演變為大牛市的關鍵所在。降息只是個面盆摻水的數字遊戲,油價是一個我們無法掌控的別人的戰爭,唯有經濟結構轉型成功,才有可能出現真正的大牛市,才有可能出現真正的黃金十年——否則,吳敬璉老先生的話我們就可能必須重溫一遍: “這是很完善的情況下迎來了因為某種原因形成了一種羊群效應、形成了一種牛市,就不能避免過去我們中國股市存在的大起大落的狀態” 但無論如何,有了上述三個支點,格隆還是把前期說過的那句話再拿出來:有了以上幾個因素,習李黃金十年,八成靠譜! III、擁抱中國牛市夢——我們賺的永遠是一個大趨勢的錢——做一個追風者 好的,是三項因素共振形成的初級牛市!好的,能否轉化成黃金十年的大牛市,需要觀察中國經濟結構轉型的成效! 都認可,最關鍵的,你說,後面怎麽辦吧?! 當然是做個追風者,去果斷擁抱趨勢。哪怕做個短的美夢,也是好的。 格隆曾經解釋過為何會把“追尋有趨勢的價值”作為格隆匯的重要投資理念之一:我們多數時候賺的其實只是一個大趨勢的錢。我們只是很幸運地把自己放在了風口上——我們只是很幸運地偶爾替代佛祖管理一下錢財。 看過“Discovery”自然頻道節目的人相信都對龍卷風這種難得一見而又驚心動魄的自然現象印象深刻:就算重達數噸的汽車也會象火柴盒子一樣被卷到半空中。龍卷風肆掠過後,一切都不複存在,只剩下了地基。在狂野且不可琢磨的龍卷風面前,人類顯得渺小而無助,避之唯恐不及。饒是如此,卻有這麽一群人努力想要追逐龍卷風,為了記錄、了解、預報和防範龍卷風這種恐怖的自然力量,他們象戰地記者一樣把自己置於險境,讓自己無限接近龍卷風。他們被形象地稱為“追風者”。正是通過這些追風者的智慧、膽識、勤奮與敬業,我們才能如此近距離地真切見識這種看似混沌且狂暴自然天象的瑰麗與壯觀。 某種角度,牛市非常類似龍卷風這種混沌天象,而投資過程則非常類似這種追風行為。 周五晚格隆與一幫基金界朋友閑坐喝茶侃投資,朋友問起格隆在資本市場這麽多年一直活下來且活得很不錯的秘訣何在?我想了想,回答:無他,追風而已。 這麽回答並不是為了故意裝酷。多數職業投資者最大的弱點就在於會經常高估自己的能力邊界。事實上,任何一件事,只要你數十年如一日浸淫其中反複做,你必然會成為這個領域的所謂專家,除非你實在太過偏執和愚鈍。投資也不例外。一般而言,一個人如果在資本市場摸爬滾打多年,想做到不跑贏指數都難。但這並不表示你有多麽睿智多麽出類拔萃,隨風而起罷了。換句話說,好的投資者應該,也只應該是個追風者,你只是恰好在合適的時間點把自己放在了風刮過的路線上,“好風憑借力,送我上青雲”。大風刮起時,豬也會飛。沒有風的時候,鳳凰與麻雀並無本質區別。 股市實際是一個非常類似龍卷風自然天象的混沌系統。曾數十年如一日追逐龍卷風,被美國國家地理學會稱為世界上最專業最著名的“追風者”蒂姆·薩馬拉斯(Tim Samaras)說過:“我對龍卷風了解不少。但時至今日,我仍然不知道為什麽這場風暴會產生龍卷風,而另一場則不會。” 格隆對股市的困惑與無奈與蒂姆類似。多年的投資經驗告訴我,絕大多數時候我們並無能力提前預測市場會發生什麽變化並依此做出投資決策,因此我涉足資本市場時會有個基本的假設前提:即我並無能力超越大環境太多。在這個混沌世界中,我們賺的終究還是一個大環境的錢,也即所謂的靠天吃飯。在大旱的時候不排除少數接近水源地的企業仍能活得很滋潤,但只是個案,而且這種獨善其身式的滋潤也必定無法獨立支撐出一個生態系統,因此也註定無法持久。 在大環境不支持的時候,自以為是地逆著風飛,最後的結果多半是以悲劇收場。候鳥如此,大基金經理如此,普通投資者亦如此。 追風有兩種路徑:追國家與追行業。 多數投資者的選股方式不外乎兩條路徑:宏觀角度的自上而下,或者微觀角度的自下而上。自下而上的選股方式與追風無關,本質上是一種完全依靠投資者自身的能力邊界,一事一議的個案式挖掘。這種方法是個笨辦法,但並不是一個壞方法,多數時候用這種方法是能夠獲取超越市場平均水平的收益的。但這種方法的缺點顯而易見:無法複制,靡費人力,還很容易陷入盲人摸象,一葉障目不及其余的陷阱。 自上而下的挖掘起點是一個國家(或地區),雖然投資標的是上市公司,但其實質是投資一個處於上升周期的國家(或地區)。這種投資方法是典型的追風,即所謂的馭風而行。很難想象如果沒有美國這麽多年的持續經濟成長,以買入並長期持有為特征的巴菲特恐怕基本沒有可能創造他的投資奇跡。同樣,我們也很難說服自己,在實體經濟沒有根本起色的情況下,日本股市單靠安倍的瘋狂印鈔行為能在目前基礎上持續走牛。 與此類似的推理是,未來1-2年在A股賺錢應該會比過去變得輕松:中國這艘經濟巨輪的速度在放慢,而且很多地方在漏水。顧此失彼的堵漏一度讓賺錢變得很艱難。但油價下跌、中國BBC(Built By China)計劃這兩個強力水泵的安裝,讓船底艙里的積水遠沒有曾經看起來的可怕,而降息甚至讓底倉以上的房間瞬間變得幹燥溫暖而舒適——這就是所謂的上升周期。 同樣的邏輯也能解釋為什麽從去年初開始我就建議開始購買包括美國房地產在內的美元資產:美元已經進入一個中長期的上升周期,這是確定的風向!全世界都在等待的美聯儲加息的槍聲只是讓這個風刮得更劇烈一點而已。 追國家需要全球化的視野、深厚的經濟學常識以及敏銳的政治觸覺,是真正的投資大家所為。從我個人而言更傾向的是追行業,即通過行業供需、行業毛利率等指標尋找景氣度反轉或者未來持續向好的行業,然後將該行業中的主要公司做組合式買入:以自己的能力邊界判斷風向,然後把自己擺在風要刮過的路上,剩下的事情就只是看你是否夠幸運了。 追風如同沖浪,借助自然的力量勇立潮頭,很刺激也很精彩,但追風本身有相當難度,也並不是購買了全額保險的無風險遊戲——我們很難確知在如此狂飆突進的一周後,A股短期還有多少做多能量。去年5月31日有3名追蹤並研究龍卷風的美國人在俄克拉荷馬州風災中死亡。這是第一次有追風者在追風過程中喪生,而且遇難者就包括格隆前面提到的大名鼎鼎的蒂姆·薩馬拉斯。美國國家地理學會發言人芭芭拉·莫非特的評論是:蒂姆·薩馬拉斯是這個領域頂尖職業高手之一,一向非常註重安全。不幸的是,研究難以預測的自然力量時,從來沒有百分之百的安全。 但我們依然要追風。投資如同遠征,我們不能一直靠徒步。格隆的理解是:風,能給我們方向和翅膀! IV、牛市——一個也不會少 在轉入最後一個話題:牛市操作手法之前,格隆簡單解答一下近期無數人疑惑的問題:已經滬港通了,香港占中的核心陣地旺角也清場了,兩地70%以上的公司與市值是重合的,怎麽就A股一邊風景獨好呢?(見下圖,其中紅箭頭所指就是占中以後,港股、國內A股分道揚鑣的刺眼大喇叭口走勢)

file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/OICE_333C793E-8886-4EB4-AED8-733CD4ECC5DF.0/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg 這個格隆不詳細展開,只是簡單講幾個判斷: A、既然是牛市,就一個也不會少(這里特指港股)。不可能A股一路高歌猛進,血緣關系基本一致(多數公司就是同一家公司)的香港市場會悄無聲息。經歷過香港牛市的人才知道什麽叫牛市:上百億市值的大型股票一年給你翻十倍。相比起來,A股的牛市真不夠性感。所以格隆身邊很多跨市場的人近期在做的一個工作:殺港股,調資金北上追A股,很可能會左右挨耳光! B、港股估值比A股還低(見下圖全球主要市場市盈率水平,這一波逆向後,港股顯得更低了)。如果估值是投資的核心邏輯,如果互聯互通是有效的,港股追落後是沒有懸念的結論。

file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/OICE_333C793E-8886-4EB4-AED8-733CD4ECC5DF.0/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif C、選一個不算題外話的論據——昨日結束的臺灣地區九合一選舉結果(見下圖),您就知道目前滬港指數的喇叭口在萬有引力定律面前會怎麽演繹:所謂合久必分,分久必合是也。

上圖是昨天(11月29日)臺灣歷史上最大規模的“九合一選舉”結果。臺上一度風光的執政黨國民黨歷史 性慘敗,蟄伏的民進黨則狂勝。國民黨目前在15席縣市、六都中的四都執政,然而此次選舉大敗,原本執政的臺北市、新北市、桃園縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、基隆市、澎湖縣、金門縣、連江縣一一淪陷。悲觀者認為國民黨失去政權已開始進入倒數。file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/OICE_333C793E-8886-4EB4-AED8-733CD4ECC5DF.0/msohtmlclip1/01/clip_image011.jpg D、牛市一個不能少,格隆特別要提醒的是銀行 很多人想當然考慮了減分項:不對稱降息會損失銀行利差與盈利能力,但多數人忽略了加分項:降息對行業估值水平的提升。 負面的利潤壓縮是微小的,但正向的估值提升是更明顯的。 過往之所以銀行股業績一直很好,但股價一直不漲,估值壓得那麽低,很重要一個原因就是:市場擔心經濟惡化,壞賬增加。對於很多銀行來說,壞賬增加一個點,利潤可能就沒了。現在如果降息帶來的是對壞賬水平擔憂的降低,多數銀行估值再壓在一倍PB以下就說不過去了(見下表)。

IV、牛市投資必須遵循的“格隆匯”軍規 好了,我們該談最後一個話題了:牛市到底如何操作? 華爾街有這麽一個牛市投資原則:像雇傭兵一樣交易——你在贏的這邊戰鬥,而不是可能正確的一邊。這多少解釋了在不同市場環境下做投資應該遵循的一個基本原則:錨定價值研究,還是錨定行為規範。換句話說,如果目前看起來像一個小牛市,錨定行為規範(投資遵循一定的投資原則與軍規)遠比錨定價值研究重要——這就是為什麽往往在牛市的多數時候,從業多年的分析員的投資收益會低於菜市場老大媽的原因。 格隆曾總結過牛市應盡量堅持的六條交易軍規,現再分享如下: 1,做指數 牛市時(無論大小,大牛市尤其突出),指數最牛,所以盡量做指數以及指數的相關衍生產品(類似港股中與A股指數掛鉤的ETF),既省時又省力。在牛市時試圖通過自己價值選股的阿爾法來超越指數是書呆子的做法; 2,做貝塔 貝塔值高的行業會在無論大牛市還是小牛市中受益,最典型的如證券、保險、地產等; 3,做周期 牛市時,股價上漲主要來自估值水平提升,這種提升在有色、鋼鐵、水泥、機械乃至煤炭等周期股上會體現得最明顯,此時做周期,等同於加貝塔,加杠桿。但需要註意的是,這類股票的業績匹配性往往較差。 非周期股,應該等到牛市第一階段告一段落再回頭去看; 4,做組合 因為你永遠不知道哪個先漲,哪個後漲,更不知道哪個會漲得更快。重倉一兩個,一旦短期不漲,會心態失衡,極易陷入砍掉的暴漲,追進的深套的尷尬局面; 5,做波段 小牛市意味著所有行業都只是個估值修複行情,而不是戴維斯雙擊的雙輪驅動行情,這決定了哪個版塊的修複空間都是有限的,在合適的漲幅空間後兌現,並尋找尚未修複的行業是軍規。當然,如果是大牛市,這條就不適用——大牛市應該盡量長時間持股不動; 6,做冷門 牛市第一階段,對待前期熱門股的態度應該是兩個字:觀望。 |

Next Page