- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

1%的95後有整容打算 他們最想動的部位是?

消費“新勢力”來襲,並不出意外,正逐漸成為消費主力軍的95後將對顏值經濟做出比之前任何一代的前輩們更多的貢獻。

QQ大數據微報告近期針對95後們做出了一項調查,結果顯示,在接受調查的95後中,已經有過整容經歷的人數比例為1%,有11%的95後們未來有著整容計劃,而這一數據在95前的人群中調查結果僅為8%。

在“保守幾代”的世界里,整容還是件羞羞答答的事情,不過對於95後來說,整容並非不可接受,僅有不到兩成的95後表示,他們是不能接受別人整容 的,有一半的95後表示不能接受自己的另一半整容,這些數據相比較前幾年都已經有了較大顛覆,95後對於整容的態度相比較“前輩們”顯得更加開放。

不過顏值經濟並不代表網紅臉經濟,相反,有近8成的95後認為網紅臉將不再成為主流審美趨勢,“個性化”才是他們的標簽。

“正常人都喜歡看臉,好看是件好事,不過網紅臉好像都是長一個樣。所以覺得不好看。我個人不是很喜歡,沒什麽辨識度記不住,而且容易認錯人,這就很尷尬了。”今年20歲的肖峰如此表示。

在個性化的需求下,95後也更願意在整容問題上更多的保留“純天然”特色,比如他們更喜歡的是開雙眼皮(38%)、墊鼻梁(31%)、瘦臉(30%)這樣的微調方式。

有意思的是,對於“美女”的定義,95後雖然沒有出現太大改變,瓜子臉和長直發仍然是最受喜愛的標配,但是“帥哥”將被重新定義:95前的人們更喜歡方臉(33%)+板寸(39%)的搭配,但是95後的年代,他們更多的熱衷瓜子臉(40%)+有劉海(52%)的男生。

事實上,在目前中國的醫美行業消費能力還算比較之後,與韓國相比,後者的收入水平是中國的3.66被,但醫美的滲透率水平確實中國的12倍。從這份95後報告,我們也可以清晰的看出,醫美整容在中國正呈現增長之勢,而且潛力可觀。

根據第一財經記者了解,在美國,按照年齡劃分的分布80%的市場體量存在於35歲到65歲的區間,但中國仍處於剛剛起步的階段,20-35歲的國人正引發起第一波市場熱潮。隨著時間的推移,以95後為代表的第一批啟蒙人群將成長為消費主力。

粉絲經濟當道 95後的明星喜好你得知道

當你還在考慮要不要在音樂app上付費下載一首張學友老歌的時候,韓國樂團bigbang的演唱會門票已經炒到五位數,當你還在困惑現在買一張CD到底有什麽意義的時候,在淘寶上鹿晗的周邊一個月就賣了一億兩千萬元。95後來襲,他們這群粉絲力量不容小視。

“粉絲”一詞伴隨著偶像產生,已風行多年,又因互聯網的快速發展有了新內涵:今天,即使不追明星名人,只要關註一個微博、一個微信公眾號或者一家網店,你就成了他們的“粉絲”。雖然都叫粉絲,但不同的粉絲群體肯定會有不同的喜好和行為表現,那麽,對於眾所矚目的正在崛起的年輕一代—95後粉絲群體們,他們有表現出哪些特征?

根據騰訊QQ大數據微報告,95後最愛小鮮肉男星和精靈女星。由騰訊ISUX用戶與市場研究中心對5400個95後調研發現,43%的95後表示最愛當紅小鮮肉(代表人物楊洋),而這一數據在95前人群中僅為27%。另外也有40%95後表示喜愛逗逼型(代表人物鄧超)此外運動型(代表人物寧澤濤)、老幹部(代表人物靳東)、文藝男(代表人物李健)、魅力大叔(代表人物吳秀波)也分別有14%~18%的95後表示喜歡。

那麽95後最愛的精靈女星(代表人物鄭爽)有多少人選了呢,數據顯示,32%的95後選擇了,而這一數字在95前僅有24%。此外,天仙攻(代表人物張天愛)和中性範(代表人物李宇春)也有較多95後喜歡。

95後喜歡明星的主要原因是什麽呢?62%的95後選擇了顏值、64%的95後選擇了氣質。在這方面,男女的原因又有所不同,95後男生更喜歡明星的氣質,女生則更看重顏值。

根據騰訊QQ大數據微報告,95後對追星花錢這方面基本認可,他們大多數人都認為,喜歡明星就願意花錢。近五成的95後為明星花過錢,超過一半(56%)的95後表示看過明星參演的電影,另有37%看過明星演唱會、28%買過實體周邊、27%買過明星的唱片,25%為明星代言的品牌花過錢,19%為明星自主經營的品牌花過錢……

為什麽要研究粉絲行為?以天貓粉絲狂歡節為例,從平均購買力來看,粉絲人群比非粉絲人群高出約30%;而從品牌線上營銷活動的轉化率來看,粉絲人群是非粉絲人群的5倍。是的,研究粉絲行為就是為了更好掘金粉絲經濟,看了這個報告後,你是否對如何掘金95後的粉絲經濟有了更深的認識?

95後最愛的是奢侈品品牌竟然是它!

“奢侈品是一個人的品味的體驗,對生活的追求;把錢花在更值得的地方,例如品味、愛好、培訓之類的。生活需要維持生計也需要一定的品質。”21歲的瀟瀟說。

在中國,奢侈品消費從來不是中年人的特權,年輕人對於這一類消費也有執著追求。如今的95後也開始加入奢飾品消費行列。

第一財經日前聯合騰訊的針對95後(指1995-2000年出生的人群)做了一份市場調研,有趣的是,我們發現超過2成的90後已經買過奢侈品,而在這些受訪的95後中,有近6成的人表示最愛的品牌是CHANEL,而排名第二和第三的品牌則分別是GUCCI和HERMES.

在奢侈品消費的領域中,我們通常將消費者分為四種類型。

第一種是那些夢想擁有奢侈品的消費者,這部分群體多數希望擁有一件奢侈品,但他們的消費並非是那些頂級奢侈品大件,而是一些奢侈品牌入門級別的小件諸如化妝品系列。

第二類是攢錢買奢侈品的消費者,這部分消費者並非奢侈品的忠實消費者,購買頻率較小,往往是看中一件奢侈品需要攢錢去買,如此反複。

第三類則是時尚愛好者的消費者,這部分消費者希望給人以外觀時尚、緊跟潮流的形象,相對於房子等固定資產,他們更熱衷一切時裝、配件、最新的車款,另一方面也是因為他們的消費能力並不能負擔起豪宅,但是消費幾千、上萬的奢侈品則綽綽有余。

最後一類則是土豪型消費者,也就是奢侈品品牌最愛的黏合度最高最忠實的消費者,他們完全不用擔心財務問題,買奢侈品乃家常便飯。

通常情況下,上述情況隨著年齡地增長而層層遞減,也就是說那些夢想購買奢侈品的消費者總是較為年輕,極易通過年齡增長及工作變化成第二和第三種類型的消費者。

我們認為,大多數95後的奢侈品買家屬於第一類。在他們所喜愛的喜愛的位列前幾名的大牌中,CHANEL擁有完整的美妝產品,包括有彩妝、護膚品、香水等;GUCCI雖然在這兩年有化妝品系列上市,比如口紅等;但因為營銷推廣力度不夠(在其中文官網上,你甚至看不到這一類目)而缺乏知名度和影響力。而HERMES較為知名的小件產品則僅限於香氛系列。而對這些年輕人來說,只要花上小幾百元就可以買上一支CHANEL口紅、甲油、不是什麽太難的事情。

在我們的調查中,有66%的95後表示自己在購買服飾類產品時對於品牌倒是無所謂的,但有74%的95後表示自己在購買美妝時會看重品牌。正如瀟瀟說,“買過一些奢侈品護膚品化妝品,還有一些輕奢包包。越長大越覺得,用錢能買的到開心很值得,而且現在大部分人都會認為買奢侈品是一種身份的象征,這也是一種賺錢的動力。”

而為什麽GUCCI會超過其它知名的品牌名列95後們的最愛?我們的判斷是由於這個意大利品牌在去年創意總監換成了Alessandro Michele,在變身 “geek chic”風格後無論是時尚度、話題度都飆升到了一個新境界。

也是因為如此,我們同時也註意到這家公司最近的業績鹹魚翻身並且成了整個行業冬日灰色中的一抹亮光。在開雲最新的一季報中,Gucci倒是成為了集團的動力馬達,填平了BV的下滑甚至還拉升了整個集團的業績。 數據顯示,這個品牌在今年三季度的銷售額為 10.88億歐元,同比增長17.8%,以不變匯率計算增長17%,高於分析師預計的10%。這是Gucci 自從2012年以來,首次實現兩位數的銷售增長。第三季度 Gucci 為開雲集團貢獻了 60%的營業利潤。

所以,GUCCI從一個大媽品牌成為95後的最愛之一也不足為奇了。

而至於HERMES,即使在奢侈品的行列里還是位於金字塔的頂端,對於絕大多數人來說是看的著夠不到的品牌。但正是因為如此才會始終在人們的SHOPPING LIST上,成為一個DREAM。

【商業模式】拜博口腔一年新開95家連鎖門店,為何柳傳誌和王思聰都看中了這門生意?

來源: http://www.ikuyu.cn/indexinfo?type=1&id=11673&summary=

資本與民營牙科聯姻的趨勢已經熱了兩三年,以聯想控股旗下拜博口腔為代表的民營牙科連鎖品牌越來越多,且不約而同走上了大規模擴張的道路。對牙科來說,大規模連鎖是一種可取的商業模式嗎?對資本來說,投資牙科連鎖是一門好生意嗎?

在所有正在擴張的牙科連鎖品牌中,最為突出的是拜博口腔(表1)。2015年中-2016年中,拜博口腔新增了95家連鎖門店,使得其連鎖店總數達到了180家,其中包括46家醫院和134家診所,覆蓋24個省份和直轄市,醫生數量從672人增至934人。

拜博口腔一年新開95家門店,這種大規模、高速擴張的勢頭,可謂逆傳統牙科風氣而行。

過去,牙科在國內雖然發展迅速,但是願意從事連鎖化經營的卻沒有幾家。大多數民營牙科診所在一個地方生根後,往往客流穩定,現金流充足。如果牙科門診走持續擴張道路的話,一來現金流壓力會很大。以拜博口腔為例,其一年內擴張了95家門店,同期虧損也由4900萬元增加到3.67億元。原因很簡單,由於業務擴張迅速,其籌建不到一年的門店數量增多,新門店業務尚處於不斷爬坡階段,而醫護人才、設備、技術和IT資訊系統等方面又要持續投入,所以盈利遙遙無期。

二來,作為知識密集型的行業,牙科門診對人才依賴度極高,而在國內,民營牙科對人才的吸引力並不比公立醫療機構有明顯的優勢,擴張後一旦醫療質量沒法保障,任何一家門店出現問題,整體品牌都將受到影響。再者,大多數走連鎖經營模式的口腔門診,都需要引入財務投資者來緩解高速擴張帶來的資金壓力。而對財務投資者來說,IPO是便捷的退出途徑,然而,牙科一旦上市,就要面對投資者對公司業績的要求,最好是“業績穩增長,年年有分紅”,這就反過來給上市的牙科品牌帶來壓力。有的牙科品牌為了維持擴容速度,往往放棄直營模式,轉而尋求更加簡單便捷的加盟連鎖的道路,這又會帶來管理上的風險。

綜上,對大多數小型牙科門診的經營者來說,他們不想做得那麽辛苦,三五家連鎖足夠維持豐沛的現金流,“不缺錢、不擴張、不上市”應是其理性的選擇。

從國外經驗來看,大規模連鎖也並非牙科的典型經營模式。聯想控股醫療服務投資部執行董事魏凱在接受新財富采訪時表示,投資牙科之前,聯想投資團隊在美國考察時就發現,“美國牙科門診更多是以社區個體門診的形式存在,連鎖模式並不常見。”

然而,最終的結果如大家所見,2014年7月聯想控股與拜博口腔聯姻,前者砸下10億元重金拿下後者超過50%的股權,後者從此也開啟了大規模擴張的道路。

那麽,聯想為什麽會看重口腔連鎖模式?拜博口腔又為何要瘋狂擴張?在國內,走連鎖道路對民營牙科來說是一種可行的商業模式嗎?

拜博口腔董事長黎昌仁於上世紀九十年代從內地公立醫院辭職來到深圳打工,四年後他開設了自己的牙科診所,之後又決心做連鎖品牌。“當初想做連鎖,並沒有太多考慮,只是想把規模做大。因為我立誌要將牙科作為自己一輩子的事業,既然如此,那就做連鎖品牌,形成資源共享的模式。”黎昌仁在接受新財富采訪時表示,憑借自身多年一線的從醫經驗,感覺牙科市場空間巨大,國家政策對民營醫療發展也越來越支持。

如果拜博口腔當初決定做連鎖僅憑董事長的直覺,作為投資方的聯想控股,不可能僅憑一時沖動就砸下重金,詳盡的市場調查分析必不可少。

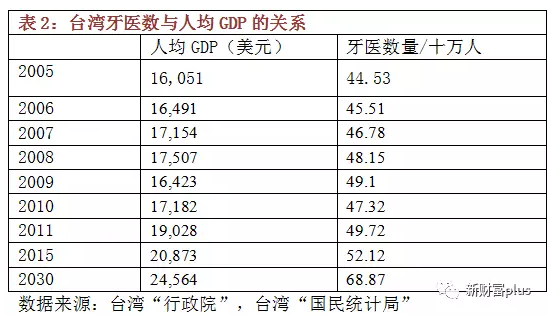

不可否認,牙科在國內的市場發展空間巨大。根據歐睿統計,2013年中國每萬人牙醫數為1.0,相比之下,日本2010年該數據是8.0,加拿大2008年該數據為5.8,英國2012年該數據為5.3。中國在這一指標上明顯落後於發達國家。數據表明,一個地區的人均GDP水平與該地區每十萬人的牙醫數成正比關系,以臺灣為例,隨著人均GDP的增長,人們在牙醫方面的需求上也跟著增長(表2)。從這個角度而言,人均GDP仍處於上升通道的國內牙科市場仍將持續穩定向上。

從人均牙科開支來看,與發達國家相比,中國的牙科市場容量也存在明顯的提升空間(表3)。

市場空間適合以何種模式來瓜分?

經過一番仔細研究分析,魏凱發現,歐美牙科市場的狀況對國內不太具有參考意義。歐美的醫生培養體系較為完善,醫生拿到執業證書後,基本已經三十多歲,具備個人開診所的能力。此外,歐美金融配套發達,可以為職業醫師提供貸款、保險等,具備執業資格的醫師從學校畢業出來基本就能貸款開設個人診所。這是導致美國社區個人診所遍地開花的主要原因。

以上兩點恰恰都是國內醫生所不具備的。長期以來,國內醫療系統都是以公立醫院為主導,醫生大多由公立醫院培養出來。對這些醫生來說,獨立執業意味著要放棄公立醫院的待遇,沒有了安全感和保障不說,還要承擔申請牌照、選址、投資等方面的壓力。就算診所開起來,在沒有資源、競爭激烈的情況下,盈利周期很可能大大拉長,考慮到這些連環的風險,大部分醫生還是願意留在公立醫院系統,甚少單獨開診。

這種差別形成了中國醫療管理偏機構化主導,而歐美則是偏醫師為主導的格局。“機構化對中國來說是非常有必要的方式,醫療設備投入越來越大,醫療監管要求越來越高,集團化的運作會給老百姓更多信心,人才培養也需要集團化的連鎖模式。”魏凱說。

在口腔醫療領域有多年投資經驗的德摩資本總經理王誌新從消費文化心理上做了補充解釋:“美國更崇尚個人主義,美國人更適應家庭醫生,亞洲人則喜歡從眾,開連鎖則是亞洲市場的共性。”他的說法也有市場的佐證,亞洲的日本、新加坡、韓國、臺灣等地,都較早地形成了牙科連鎖品牌。

巨大的市場空間帶來的可不僅僅是牙科門診單一環節的機會,縱觀牙科產業鏈,從上遊的耗材、器械、設備到門診、服務以及人才培養等環節,均能從中受益。

那麽資本為何在門診環節砸下重金呢?

答案是,對國內牙科企業和投資人來說,門診環節是整個牙科產業鏈上最易突破的環節。

全球牙科產業鏈大致可以劃分為診斷服務、義齒、種植、耗材、設備、正畸、流通等環節。門診之外,鏈條上的其他高利潤環節,如醫療器械、耗材等,絕大部分都依靠進口。“就連耗材中做假牙的材料、種植釘等基本都是國外進口,我們還沒有自己的品牌。”黎昌仁介紹。由此,催生出了進口耗材及醫療器械層層代理的模式,複星醫藥(600196)的主要業務之一就是醫療器械及耗材的代理銷售。目前國內耗材和器械流通領域的公司多如牛毛、高度分散,對小型診所來說,大大推高了耗材和器械的采購成本(表4)。

以最常見的牙椅為例,全球40%左右的牙椅出自佛山,但都屬於低端設備配置,以幾千塊的價格賣到德國、美國,經品牌公司加上芯片、數字化程序等核心零部件,再進行一番包裝包裝轉手賣到國內,一臺牙椅就變成了8-20萬元之間的價格,中間的利差全部由國外品牌商獲得。

“這些核心零部件技術壁壘很強,導致德國、美國在該領域擁有壟斷地位。”王誌新介紹。

而投資一家技術研發型公司的風險,大大高於投資一家門診連鎖品牌。相較牙科上遊產業,門診的門檻不高,一家診所的核心是人才,包括一名主任、一名助理主任、一名前臺主管、一名護士長等,這在國內並不難實現。

而門診的毛利並不低,公開數據顯示,整個口腔醫療服務行業平均毛利率在40%左右,這從通策醫療(600763)2016年半年報數據可見佐證。這家主業布局於口腔專科、目前控股和參股了10家口腔醫院的上市公司,2016年中期收入3.79億元,利潤8852萬元,口腔業務毛利率保持在40%水平上。

除此之外,走連鎖規模化經營道路,還能有效降低成本提升凈利潤率。這可以從新三板掛牌的可恩口腔(830938)和A股上市公司通策醫療的對比中看出來。

可恩口腔主要分布在山東,目前共有9家門店,其2015年毛利率為53.3%,比通策醫療同期高出11.5個百分點,凈利潤率為12%,比通策醫療同期低10.8個百分點。導致可恩口腔毛利率高而凈利潤率低的主要原因是,可恩口腔規模較小,管理費用和銷售費用占比較高。未來,隨著連鎖機構的增多,新增機構實現盈利穩定後,由於資源共享作用,其管理和銷售費用占比會逐步降低,凈利潤率有望逐步提升。

門檻低、毛利高、整體市場空間可期,外加政策鼓勵,這足以引來資本的目光。而決定他們要走大規模擴張道路的因素還在於,大規模連鎖可以有效降低采購成本:單個門診采購量很小,沒有話語權,規模化連鎖經營采購量提升之後,議價空間增大,成本能有效降低。

高預期之下,各路資本開始加大對牙科的投入,連從事地產業的綠城集團都投建了大型口腔醫院。近兩年來,各種牙科連鎖門診遍地開花。新三板公司滬鴿口腔(832202)2015年財報顯示,國內民營牙科的比重已經上升至60%以上,且呈現逐年遞增的趨勢。

資本與企業在走連鎖化擴張道路上達成了共識,佳美、聖貝、瑞爾、可恩等連鎖口腔都開啟了快速擴張的步伐,並形成一定的品牌優勢。Wind投融資數據顯示,2016年4月,馬瀧齒科完成紀源資本領投的8500萬元B輪融資;2016年8月,歡樂口腔完成華泰醫療產業基金領投的3.5億元A輪融資,這兩家齒科均在融資完成後宣布了快速擴張的計劃。除此之外,還有一些過去十多年發展較慢的牙科連鎖,在近一兩年都加快了擴張的步伐。此前每年只開一家店的瑞爾齒科,在過去一年時間里聯合旗下子品牌也迅速擴張了幾十家門店。承襲國外品牌的上海聖貝國際牙科連鎖集團董事長兼總裁陳新賢稱,規劃在20年內建設200家醫院,並在擴張到20家的時候爭取上市。

同樣是做連鎖,為何唯獨拜博口腔的擴張速度高於同行?

不過,盡管都是做連鎖擴張,拜博口腔的擴張速度明顯快於同行,其一年新增95家門店,這種擴張速度在全世界恐怕都找不到第二家(表5)。

事實上,不同民營連鎖口腔門診都在積極擴張,資金實力是導致他們門店數量增長出現差距的主要原因之一。投資連鎖是一門燒錢的生意。聖貝國際牙科連鎖集團董事長兼總裁陳新賢稱,單個門店投資在4000-6000萬元之間。即便將費用再縮減,每家門店的投資數額也不會低於千萬元,一年以幾十家門店的速度擴張,則是幾億元的投入費用。

聯想控股高度認可了牙科連鎖模式,因而重金砸向拜博口腔,以助推其連鎖化擴張,投資規模至今在口腔投資領域無出其右。聯想控股在投資拜博口腔時顯然是看準了市場趨勢,先發制人,搶占市場。

資金之外,不同連鎖門診的定位及擴張模式,對擴張速度也起了重要作用。

通策醫療主營口腔醫院,雖是民營口腔,但是走的是醫院模式,而非連鎖門診。公司采取的擴張模式是並購擴張,主要路徑是參與地方公立醫院改制,進而控制一家口腔醫院。以這種模式推進並不容易,地方政府在改制談判中的主動性較強,改制難度較大,談判周期較長,因而外延式擴張的進程較難把握。另外,每並購一家地方醫院需要的資金量都很大,這種特征決定了其在網點數量上無法快速擴張。

1999年開業的瑞爾齒科是國內較早接受風投的連鎖門診。創始人鄒其芳給瑞爾的定位是,做高端連鎖品牌醫療口腔服務,重心放在預防和美容,目標客戶瞄準高端群體。瑞爾齒科第一家門診開在北京繁華的長安街邊上,是多家駐華使館、跨國公司、知名銀行和保險機構的指定齒科服務診所。

走高端模式,則其店面選址、人員配備、裝修等級皆不能降低要求,瑞爾齒科一直只走直營的模式,而新開一家新店的成本頗高。創立的前十一年,瑞爾齒科保持一年只新開一家店的速度。在對外宣傳中,瑞爾齒科自稱國內收入規模最大的高端牙科診所,2009年,瑞爾齒科的銷售接近1.5億元,近幾年收入增速一直保持在40%以上。

拜博口腔則將品牌下沈,定位在那些樂於在傳統醫院就醫環境中接受權威專業品質治療的普通中產消費者,這些人一般希望能夠減少常規就診掛號和等候時間,同時對費用支出有著不高於公立醫院的明確需求。拜博口腔在為各項醫療項目定價時也特別註意,使得價位上更易被普通小康家庭接受。按照黎昌仁的計劃,未來拜博口腔要將連鎖開到三四線城市乃至縣城去,以盡可能搶占市場。其在擴張時采用多路並進的方式,除了直營還采用收購的方式在全國跑馬圈地,收購標的一般要求股權簡單清晰,並在當地具備一定的規模和盈利能力,對收購標的持股比例不低於70%。收購成功後,標的企業須遵從拜博口腔醫療集團統一經營管理模式及各項規章制度。

瑞爾口腔也意識到小康家庭消費市場的增長空間。2012年3月,瑞爾齒科開發第二品牌瑞泰口腔——集門診、急診、手術和病房為一體的連鎖醫院,在定位上與拜博口腔頗為接近,瞄準廣大白領和小康之家,選址上也更接近社區。2014年,瑞爾齒科被王思聰看上,其控制的普思資本與新天域、德福、凱鵬等知名基金共同投資了瑞爾齒科第三輪融資,金額總計7000萬美元。

在擴張模式上,瑞泰除了直營也嘗試走收購道路。截止當前,瑞泰口腔已經在北京、重慶設有幾十家分院。其在官網披露,預計在未來5年,瑞爾集團將進一步擴大瑞爾診所的高端市場份額,同時加大口腔醫院的建設和並購業務,集團擁有的口腔診所和口腔醫院數量有望達到100家。

目前看來,國內口腔連鎖像是集體陷入了一場技術含量不太高的同質化競爭中。

規模化不是黎昌仁的終極目標,“我的主業是必須把醫療產業做好,然後可以帶動產業鏈上遊”,帶動的方式就是通過自主研發和制造。黎昌仁希望,未來能夠形成一個真正的完整的產業鏈:醫療設備、耗材研發生產,培訓、流程管理、技術輸出等。如果這個遊產業鏈完整搭建起來,它最終所創造的收益在醫療集團收入的比重要占到50%以上。這種想法,大有通過需求端驅動,依靠經營模式的改變,自主推進技術突進,最終實現產業鏈重構的意思。

不過產業鏈所展現出的前景十分美好,過程卻充滿曲折。要從門診反攻產業鏈,完成規模效應僅僅是第一步,要守住規模,還至少要在人才培養、企業管理以及企業文化等方面齊頭並進。

而當前大多數牙科連能否跨越第一道門檻都還是個問題。在此之前,牙科連鎖高速擴張不是沒有遇到過問題。2007年,佳美口腔拿到國外兩家基金的1000萬美元融資,開啟過一輪快速擴張,兩年時間門店從幾十家擴張到近百家。然而擴張勢頭沒持續多久,因為大規模虧損,資金吃緊,連鎖門店又很快迎來關門潮,重新回到了二十幾家連鎖門店的規模。

牙科連鎖註定前期投入大、回報慢、經營周期長,投資人若沒有耐心,很容易將企業帶溝里。這是一場資本與企業需共同經歷的漫長跋涉。

按照拜博口腔此前透露的計劃,到2017年,其將在全國實現或超過200家網點、連鎖布局升至40至50座城市的發展目標。按照2016年中期達到180家的數量,拜博口腔的擴張速度可以說略微超越原計劃。當然,其虧損也急劇拉大,僅僅2016年上半年的虧損已經趕上了2015年全年的虧損(表6)。

在德摩資本負責人鄭立新看來,當前在4.0技術變革下,處於全球產業鏈弱勢地位的中國,正在誕生新的反攻產業鏈的機會。“作為傳統產業的牙科正在湧現出大量效率提升、產業融合、技術突破的創業機會和投資機會,中國企業及醫療機構可以利用新材料、新技術異軍突起,依托中國本土快速成長的市場和在國際上的成本優勢,打造優質企業,實現彎道超車,進而實現牙科產業鏈重構。”這也給了很多沒有牙科基礎的公司快速切入的“跨界打劫”的機會。

相對而言,拜博口腔選擇的試圖從門診反攻產業鏈的道路,是一條更為艱難而漫長的道路,而當前,全球牙科巨頭近年來有強強聯合、並購整合的趨勢,拜博口腔的產業鏈重構之路越發顯得任重道遠。

(完)

掃描下載新財富APP,深度投研,大咖講座,盡在新財富:

一年新开95家门店,为何柳传志和王思聪都看中了拜博口腔?

http://www.xcf.cn/newfortune/cy/201704/t20170427_780570.htm

2015年中-2016年中,拜博口腔一年时间新开95家连锁门店,这种扩张速度在牙科领域史无前例。从过往经验来看,大规模连锁扩张的道路并不是牙科最好的选择,在欧美,牙科大多以分散的个体社区门诊的形式存在。资本为何在牙科门诊连锁领域砸下重金?答案是,对国内牙科企业和投资人来说,门诊连锁是整个牙科产业链上最易突破的环节。

资本与民营牙科联姻的趋势已经热了两三年,以联想控股旗下拜博口腔为代表的民营牙科连锁品牌越来越多,且不约而同走上了大规模扩张的道路。对牙科来说,大规模连锁是一种可取的商业模式吗?对资本来说,投资牙科连锁是一门好生意吗?

在所有正在扩张的牙科连锁品牌中,最为突出的是拜博口腔 (表1)。2015年中-2016年中,拜博口腔新增了95家连锁门店,使得其连锁店总数达到了180家,其中包括46家医院和134家诊所,覆盖24个省份和直辖市,医生数量从672人增至934人。

有违牙科传统的高速扩张

拜博口腔一年新开95家门店,这种大规模、高速扩张的势头,可谓逆传统牙科风气而行。

过去,牙科诊所虽然发展迅速,但是愿意从事连锁化经营的却没有几家。大多数民营牙科诊所在一个地方生根后,往往客流稳定,现金流充足。如果牙科门诊走持续扩张道路的话,一来现金流压力会很大。以拜博口腔为例,其一年内扩张了95家门店,同期亏损也由4900万元增加到3.67亿元。原因很简单,由于业务扩张迅速,其筹建不到一年的门店数量增多,新门店业务尚处于不断爬坡阶段,而医护人才、设备、技术和IT资讯系统等方面又要持续投入,所以盈利遥遥无期。

二来,作为知识密集型的行业,牙科门诊对人才依赖度极高,而在国内,民营牙科对人才的吸引力并不比公立医疗机构有明显的优势,扩张后一旦医疗质量没法保障,任何一家门店出现问题,整体品牌都将受到影响。再者,大多数走连锁经营模式的口腔门诊,都需要引入财务投资者来缓解高速扩张带来的资金压力。而对财务投资者来说,IPO是最为便捷的退出途径,然而,牙科一旦上市,就要面对投资者对公司业绩的要求,最好是“业绩稳增长,年年有分红”,这就反过来给上市的牙科品牌带来压力。有的牙科品牌为了维持扩容速度,往往放弃直营模式,转而寻求更加简单便捷的加盟连锁的道路,这又会带来管理上的风险。

综上,对大多数小型牙科门诊的经营者来说,他们不想做得那么辛苦,三五家连锁足够维持丰沛的现金流,“不缺钱、不扩张、不上市”应是其理性的选择。

从国外经验来看,大规模连锁也并非牙科的典型经营模式。联想控股医疗服务投资部执行董事魏凯在接受新财富采访时表示,投资牙科之前,联想投资团队在美国考察时就发现,“美国牙科门诊更多是以社区个体门诊的形式存在,连锁模式并不常见”。

然而,最终的结果如大家所见,2014年7月联想控股与拜博口腔联姻,前者砸下10亿元重金拿下后者超过50%的股权,后者从此也开启了大规模扩张的道路。

走机构化发展的中国牙科

那么,联想为什么会看重口腔连锁模式?拜博口腔又为何要疯狂扩张?在国内,走连锁道路对民营牙科来说是一种可行的商业模式吗?

拜博口腔董事长黎昌仁于上世纪90年代从内地公立医院辞职来到深圳打工,四年后他开设了自己的牙科诊所,之后又决心做连锁品牌。“当初想做连锁,并没有太多考虑,只是想把规模做大。因为我立志要将牙科作为自己一辈子的事业,既然如此,那就做连锁品牌,形成资源共享的模式。”黎昌仁在接受新财富采访时表示,凭借自身多年一线的从医经验,感觉牙科市场空间巨大,国家政策对民营医疗发展也越来越支持。

如果拜博口腔当初决定做连锁仅凭董事长的直觉,作为投资方的联想控股,不可能仅凭一时冲动就砸下重金,详尽的市场调查分析必不可少。

不可否认,牙科在国内的市场发展空间巨大。根据欧睿统计,2013年中国每万人牙医数为1.0,相比之下,日本2010年该数据是8.0,加拿大2008年该数据为5.8,英国2012年该数据为5.3。中国在这一指标上明显落后于发达国家。数据表明,一个地区的人均GDP水平与该地区每十万人的牙医数成正比关系,以台湾为例,随着人均GDP的增长,人们在牙医方面的需求上也跟着增长(表2)。从这个角度而言,人均GDP仍处于上升通道的国内牙科市场仍将持续稳定向上。

从人均牙科开支来看,与发达国家相比,中国的牙科市场容量也存在明显的提升空间(表3)。

市场空间适合以何种模式来瓜分?

经过一番仔细研究分析,魏凯发现,欧美牙科市场的状况对国内不太具有参考意义。欧美的医生培养体系较为完善,医生拿到执业证书后,基本已经30多岁,具备个人开诊所的能力。此外,欧美金融配套发达,可以为职业医师提供贷款、保险等,具备执业资格的医师从学校毕业出来基本就能贷款开设个人诊所。这是美国社区个人诊所遍地开花的主要原因。

以上两点恰恰都是国内医生所不具备的。长期以来,国内医疗系统都是以公立医院为主导,医生大多由公立医院培养出来。对这些医生来说,独立执业意味着要放弃公立医院的待遇,没有了安全感和保障不说,还要承担申请牌照、选址、投资等方面的压力。就算诊所开起来,在没有资源、竞争激烈的情况下,盈利周期很可能大大拉长,考虑到这些连环的风险,大部分医生还是愿意留在公立医院系统,甚少单独开诊。

这种差别形成了中国医疗管理偏机构化主导,而欧美则是偏医师为主导的格局。“机构化对中国来说是非常有必要的方式,医疗设备投入越来越大,医疗监管要求越来越高,集团化的运作会给老百姓更多信心,人才培养也需要集团化的连锁模式。”魏凯说。

在口腔医疗领域有多年投资经验的德摩资本总经理王志新从消费文化心理上做了补充解释:“美国更崇尚个人主义,美国人更适应家庭医生,亚洲人则喜欢从众,开连锁则是亚洲市场的共性。”他的说法也有市场的佐证,亚洲的日本、新加坡、韩国、台湾等地,都较早地形成了牙科连锁品牌。

巨大的市场空间带来的可不仅仅是牙科门诊单一环节的机会,纵观牙科产业链,从上游的耗材、器械、设备到门诊、服务以及人才培养等环节,均能从中受益。

牙科产业链上最易突破的环节

那么资本为何在门诊环节砸下重金呢?

答案是,对国内牙科企业和投资人来说,门诊环节是整个牙科产业链上最易突破的环节。

全球牙科产业链大致可以划分为诊断服务、义齿、种植、耗材、设备、正畸、流通等环节。门诊之外,链条上的其他高利润环节,如医疗器械、耗材等,绝大部分都依靠进口。“就连耗材中做假牙的材料、种植钉等基本都是国外进口,我们还没有自己的品牌。”黎昌仁介绍。由此,催生出了进口耗材及医疗器械层层代理的模式,复星医药(600196)的主要业务之一就是医疗器械及耗材的代理销售。目前国内耗材和器械流通领域的公司多如牛毛、高度分散,对小型诊所来说,大大推高了耗材和器械的采购成本(表4)。

以最常见的牙椅为例,全球40%左右的牙椅出自佛山,但都属于低端设备配置,以几千块的价格卖到德国、美国,经品牌公司加上芯片、数字化程序等核心零部件,再进行一番包装转手卖到国内,一台牙椅就变成了8万-20万元之间的价格,中间的利差全部由国外品牌商获得。

“这些核心零部件技术壁垒很强,导致德国、美国在该领域拥有垄断地位。”王志新介绍。

而投资一家技术研发型公司的风险,大大高于投资一家门诊连锁品牌。相较牙科上游产业,门诊的门槛不高,一家诊所的核心是人才,包括一名主任、一名助理主任、一名前台主管、一名护士长等,这在国内并不难实现。

而门诊的毛利并不低,公开数据显示,整个口腔医疗服务行业平均毛利率在40%左右,这从通策医疗(600763)2016年半年报数据可见佐证。这家主业布局于口腔专科、目前控股和参股了10家口腔医院的上市公司,2016年中期收入3.79亿元,利润8852万元,口腔业务毛利率保持在40%水平上。

除此之外,走连锁规模化经营道路,还能有效降低成本提升净利润率。这可以从新三板挂牌的可恩口腔(830938)和A股上市公司通策医疗的对比中看出来。

可恩口腔主要分布在山东,目前共有9家门店,其2015年毛利率为53.3%,比通策医疗同期高出11.5个百分点,净利润率为12%,比通策医疗同期低10.8个百分点。导致可恩口腔毛利率高而净利润率低的主要原因是,可恩口腔规模较小,管理费用和销售费用占比较高。未来,随着连锁机构的增多,新增机构实现盈利稳定后,由于资源共享作用,其管理和销售费用占比会逐步降低,净利润率有望逐步提升。

门槛低、毛利高、整体市场空间可期,外加政策鼓励,这足以引来资本的目光。而决定他们要走大规模扩张道路的因素还在于,大规模连锁可以有效降低采购成本:单个门诊采购量很小,没有话语权,规模化连锁经营采购量提升之后,议价空间增大,成本能有效降低。

高预期之下,各路资本开始加大对牙科的投入,连从事地产业的绿城集团都投建了大型口腔医院。近两年来,各种牙科连锁门诊遍地开花。新三板公司沪鸽口腔(832202)2015年财报显示,国内民营牙科的比重已经上升至 60%以上,且呈现逐年递增的趋势。

资本与企业在走连锁化扩张道路上达成了共识,佳美、圣贝、瑞尔、可恩等连锁口腔都开启了快速扩张的步伐,并形成一定的品牌优势。Wind投融资数据显示,2016年4月,马泷齿科完成纪源资本领投的8500万元B轮融资;2016年8月,欢乐口腔完成华泰医疗产业基金领投的3.5亿元A轮融资,这两家齿科均在融资完成后宣布了快速扩张的计划。除此之外,还有一些过去十多年发展较慢的牙科连锁,在近一两年都加快了扩张的步伐。此前每年只开一家店的瑞尔齿科,在过去一年时间里联合旗下子品牌也迅速扩张了几十家门店。承袭国外品牌的上海圣贝国际牙科连锁集团董事长兼总裁陈新贤称,规划在20年内建设200家医院,并在扩张到20家的时候争取上市。

定位中产 品牌下沉

同样是做连锁,为何唯独拜博口腔的扩张速度高于同行?

不过,尽管都是做连锁扩张,拜博口腔的扩张速度明显快于同行,其一年新增95家门店,这种扩张速度在全世界恐怕都找不到第二家(表5)。

事实上,不同民营连锁口腔门诊都在积极扩张,资金实力是导致他们门店数量增长出现差距的主要原因之一。投资连锁是一门烧钱的生意。圣贝国际牙科连锁集团董事长兼总裁陈新贤称,单个门店投资在4000万-6000万元之间。即便将费用再缩减,每家门店的投资数额也不会低于千万元,一年以几十家门店的速度扩张,则是几亿元的投入费用。

联想控股高度认可了牙科连锁模式,因而重金砸向拜博口腔,以助推其连锁化扩张,投资规模至今在口腔投资领域无出其右。联想控股在投资拜博口腔时显然是看准了市场趋势,先发制人,抢占市场。

资金之外,不同连锁门诊的定位及扩张模式,对扩张速度也起了重要作用。

通策医疗主营口腔医院,虽同样为民营口腔专科,但走的是医院模式,而非连锁门诊。公司采取的扩张模式是并购扩张,主要路径是参与地方公立医院改制,进而控制一家口腔医院。以这种模式推进并不容易,地方政府在改制谈判中的主动性较强,改制难度较大,谈判周期较长,因而外延式扩张的进程较难把握。另外,每并购一家地方医院需要的资金量都很大,这种特征决定了其在网点数量上无法快速扩张。

1999年开业的瑞尔齿科是国内较早接受风投的连锁门诊。创始人邹其芳给瑞尔的定位是,做高端连锁品牌医疗口腔服务,重心放在预防和美容,目标客户瞄准高端群体。瑞尔齿科第一家门诊开在北京繁华的长安街边上,是多家驻华使馆、跨国公司、知名银行和保险机构的指定齿科服务诊所。

走高端模式,则其店面选址、人员配备、装修等级皆不能降低要求,瑞尔齿科一直只走直营的模式,而新开一家新店的成本颇高。创立的前11年,瑞尔齿科保持一年只新开一家店的速度。在对外宣传中,瑞尔齿科自称国内收入规模最大的高端牙科诊所,2009年,瑞尔齿科的销售接近1.5亿元,近几年收入增速一直保持在40%以上。

拜博口腔则将品牌下沉,定位在那些乐于在传统医院就医环境中接受权威专业品质治疗的普通中产消费者,这些人一般希望能够减少常规就诊挂号和等候时间,同时对费用支出有着不高于公立医院的明确需求。拜博口腔在为各项医疗项目定价时也特别注意,使得价位更易被普通小康家庭接受。按照黎昌仁的计划,未来拜博口腔要将连锁开到三四线城市乃至县城去,以尽可能抢占市场。其在扩张时采用多路并进的方式,除了直营还采用收购的方式在全国跑马圈地,收购标的一般要求股权简单清晰,并在当地具备一定的规模和盈利能力,对收购标的持股比例不低于70%。收购成功后,标的企业须遵从拜博口腔医疗集团统一经营管理模式及各项规章制度。

瑞尔口腔也意识到小康家庭消费市场的增长空间。2012年3月,瑞尔齿科开发第二品牌瑞泰口腔——集门诊、急诊、手术和病房为一体的连锁医院,在定位上与拜博口腔颇为接近,瞄准广大白领和小康之家,选址上也更接近社区。2014年,瑞尔齿科被王思聪看上,其控制的普思资本与新天域、德福、凯鹏等知名基金共同投资了瑞尔齿科第三轮融资,金额总计7000万美元。

在扩张模式上,瑞泰除了直营也尝试走收购道路。截至当前,瑞泰口腔已经在北京、重庆设有几十家分院。其在官网披露,预计在未来5年,瑞尔集团将进一步扩大瑞尔诊所的高端市场份额,同时加大口腔医院的建设和并购业务,集团拥有的口腔诊所和口腔医院数量有望达到100家。

同质化竞争漩涡

目前看来,国内口腔连锁像是集体陷入了一场技术含量不太高的同质化竞争中。

规模化不是黎昌仁的终极目标,“我的主业是必须把医疗产业做好,然后可以带动产业链上游”,带动的方式就是通过自主研发和制造。黎昌仁希望,未来能够形成一个真正完整的产业链:医疗设备、耗材研发生产,培训、流程管理、技术输出等。如果这个产业链完整搭建起来,它最终所创造的收益在医疗集团收入的比重要占到50%以上。这种想法,大有通过需求端驱动,依靠经营模式的改变,自主推进技术突进,最终实现产业链重构的意思。

不过产业链所展现出的前景虽然十分美好,过程却充满曲折。要从门诊反攻产业链,完成规模效应仅仅是第一步,要守住规模,还至少要在人才培养、企业管理以及企业文化等方面齐头并进。

而当前大多数牙科连能否跨越第一道门槛都还是个问题。在此之前,牙科连锁高速扩张不是没有遇到过问题。2007年,佳美口腔拿到国外两家基金的1000万美元融资,开启过一轮快速扩张,两年时间门店从几十家扩张到近百家。然而扩张势头没持续多久,因为大规模亏损,资金吃紧,连锁门店又很快迎来关门潮,重新回到了二十几家连锁门店的规模。

牙科连锁注定前期投入大、回报慢、经营周期长,投资人若没有耐心,很容易将企业带沟里。这是一场资本与企业需共同经历的漫长跋涉。

按照拜博口腔此前透露的计划,到2017年,其将在全国实现或超过200家网点、连锁布局升至40至50座城市的发展目标。按照2016年中期达到180家的数量,拜博口腔的扩张速度可以说略微超越原计划。当然,其亏损也急剧拉大,仅仅2016年上半年的亏损已经赶上了2015年全年的亏损(表6)。

在德摩资本负责人郑立新看来,当前在4.0技术变革下,处于全球产业链弱势地位的中国,正在诞生新的反攻产业链的机会。“作为传统产业的牙科正在涌现出大量效率提升、产业融合、技术突破的创业机会和投资机会,中国企业及医疗机构可以利用新材料、新技术异军突起,依托中国本土快速成长的市场和在国际上的成本优势,打造优质企业,实现弯道超车,进而实现牙科产业链重构。”这也给了很多没有牙科基础的公司快速切入的“跨界打劫”的机会。

相对而言,拜博口腔选择的试图从门诊反攻产业链的道路,是一条更为艰难而漫长的道路,而当前全球牙科巨头有强强联合、并购整合的趋势,拜博口腔的产业链重构之路越发显得任重道远。■

阿里市值站上3000億美元大關,CEO張勇:需要更多的95後

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0510/163020.shtml

到今年,阿里巴巴已經舉辦了十三屆“阿里日”阿里巴巴還將為102對新人舉辦集體婚禮,張勇將首次擔任證婚人。

i黑馬訊,5月10日,是阿里巴巴一年一度的“阿里日,1.4萬名員工親友來到阿里全球六大園區參觀體驗。同日,阿里市值站上3000億美元大關,進入全球上市公司第一陣營。

(圖說:5月10日阿里日,阿里巴巴杭州西溪園區)

在上午的親友見面會上,阿里巴巴集團CEO張勇表示:“這是市場給阿里巴巴的一份特殊禮物,更離不開所有阿里家人們的奉獻和付出。”

(圖說:5月10日,阿里巴巴集團CEO張勇出席阿里日親友見面會,致謝所有阿里親友。)

這也是張勇本人收到的一份禮物,當天正是他擔任阿里巴巴集團CEO兩周年的日子。張勇於2007年加入阿里,2015年510“阿里日”前夕被正式任命為CEO。在加入之初,馬雲曾經問張勇為何來到阿里,張勇說:“我已經做過一家30億美元的公司,現在想做一家300億美元的公司”。而今天阿里市值已站上3000億美元。

(圖說:5月10日下午,阿里巴巴還將為102對新人舉辦集體婚禮,張勇將首次擔任證婚人。)

阿里日的設立是為了紀念阿里人在抗擊“非典”期間的激情和信念。到今年,阿里巴巴已經舉辦了十三屆“阿里日”。除了親友見面會,今天下午,阿里巴巴還將為102對新人舉辦集體婚禮,張勇將首次擔任證婚人。

張勇說,經過18年的發展,阿里巴巴生態體系橫跨了電商、金融、物流,雲計算、大數據、全球化等方方面面,發展到今天,阿里巴巴事實上已經成為一個經濟體,一個對中國經濟乃至世界經濟都有相當影響力的經濟體。

兩年前,阿里巴巴正式將一線管理權交棒70後80後管理團隊,目前阿里巴巴管理者中80後占到一半以上,一線總裁也全部由70後擔任。出生於1972年的張勇,也是在兩年前的“阿里日”前夕,正式出任阿里巴巴集團第三任CEO。過去兩年,在他的帶領下,阿里巴巴經濟體初步長成,開始起飛。

(圖說:5月10日是阿里巴巴一年一度的“阿里日”,資本市場也給阿里送來一份大禮,當天阿里股價創新高,首次站上市值3000億美元大關。)

張勇表示,阿里巴巴要走102年,需要更多的80後、85後、90後、95後,給他們真正能夠站在世界的舞臺上,彰顯中國力量、彰顯創新力量的機會。而隨著全球化步伐的加快,公司對員工的要求也會不斷提升。“還要請大家幫忙督促你們的孩子抓緊學習英語,”張勇喊話現場的父母們,“因為我們很快會推出年輕員工的外派計劃,給他們在海外市場實戰的機會。在杭州園區也會有很多不同膚色的新面孔。”

張勇最後說,阿里巴巴要讓親友們放心,最重要是做到兩點:讓員工快樂工作;讓員工感受到自己的工作有意義。

匿名用戶

匿名用戶

阿里市值站上3000億美元大關,CEO張勇:需要更多的95後

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0510/163020.shtml

到今年,阿里巴巴已經舉辦了十三屆“阿里日”阿里巴巴還將為102對新人舉辦集體婚禮,張勇將首次擔任證婚人。

i黑馬訊,5月10日,是阿里巴巴一年一度的“阿里日,1.4萬名員工親友來到阿里全球六大園區參觀體驗。同日,阿里市值站上3000億美元大關,進入全球上市公司第一陣營。

(圖說:5月10日阿里日,阿里巴巴杭州西溪園區)

在上午的親友見面會上,阿里巴巴集團CEO張勇表示:“這是市場給阿里巴巴的一份特殊禮物,更離不開所有阿里家人們的奉獻和付出。”

(圖說:5月10日,阿里巴巴集團CEO張勇出席阿里日親友見面會,致謝所有阿里親友。)

這也是張勇本人收到的一份禮物,當天正是他擔任阿里巴巴集團CEO兩周年的日子。張勇於2007年加入阿里,2015年510“阿里日”前夕被正式任命為CEO。在加入之初,馬雲曾經問張勇為何來到阿里,張勇說:“我已經做過一家30億美元的公司,現在想做一家300億美元的公司”。而今天阿里市值已站上3000億美元。

(圖說:5月10日下午,阿里巴巴還將為102對新人舉辦集體婚禮,張勇將首次擔任證婚人。)

阿里日的設立是為了紀念阿里人在抗擊“非典”期間的激情和信念。到今年,阿里巴巴已經舉辦了十三屆“阿里日”。除了親友見面會,今天下午,阿里巴巴還將為102對新人舉辦集體婚禮,張勇將首次擔任證婚人。

張勇說,經過18年的發展,阿里巴巴生態體系橫跨了電商、金融、物流,雲計算、大數據、全球化等方方面面,發展到今天,阿里巴巴事實上已經成為一個經濟體,一個對中國經濟乃至世界經濟都有相當影響力的經濟體。

兩年前,阿里巴巴正式將一線管理權交棒70後80後管理團隊,目前阿里巴巴管理者中80後占到一半以上,一線總裁也全部由70後擔任。出生於1972年的張勇,也是在兩年前的“阿里日”前夕,正式出任阿里巴巴集團第三任CEO。過去兩年,在他的帶領下,阿里巴巴經濟體初步長成,開始起飛。

(圖說:5月10日是阿里巴巴一年一度的“阿里日”,資本市場也給阿里送來一份大禮,當天阿里股價創新高,首次站上市值3000億美元大關。)

張勇表示,阿里巴巴要走102年,需要更多的80後、85後、90後、95後,給他們真正能夠站在世界的舞臺上,彰顯中國力量、彰顯創新力量的機會。而隨著全球化步伐的加快,公司對員工的要求也會不斷提升。“還要請大家幫忙督促你們的孩子抓緊學習英語,”張勇喊話現場的父母們,“因為我們很快會推出年輕員工的外派計劃,給他們在海外市場實戰的機會。在杭州園區也會有很多不同膚色的新面孔。”

張勇最後說,阿里巴巴要讓親友們放心,最重要是做到兩點:讓員工快樂工作;讓員工感受到自己的工作有意義。

匿名用戶

匿名用戶

看不懂95後為何讓人們深感焦慮?

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0612/163541.shtml

當前,為了迎合95後的喪文化還是元氣文化或者中二病,其本質都是商家與企業尋求與95後的相處方式與溝通方式。

來源 | 熱點微評(ID:redianweiping)

作者 |

當下創業者與投資人以及各種公司都開始試圖占領“95後”的心智,但研究認識95後,並不是一件容易的事兒。

馬化騰曾經坦言,每天早上醒來最大的擔心是,不理解年輕人在想什麽,不知道現在年輕人喜歡什麽,這是最可怕的。很早前聯想集團創始人柳傳誌曾經表達的焦慮也是年輕人的世界,搞不懂,但準備投資他們,然後再研究再學習。

當前,幾乎所有的科技硬件公司、互聯網公司、消費品公司都在強調要抓住年輕人的需求。我們同樣發現,玩得轉、抓得住新生代消費需求的公司都過得不錯,比如騰訊、比如OPPO。

古人說長江後浪推前浪,一代新人換舊人,這個世界永遠會圍著更新、更快、更富創造力的新生代轉,而現在這個新生代族群則是95後。95後是1996年到2010年間出生的一代人。他們也被稱之為Z世代。在中美兩國,Z世代人數都在逐漸成為主流。

一個基本的常識是,95後、00後是真正的移動互聯網原住民,數碼電子產品是他們身邊不可或缺以及習以為常的一部分,比之80後,95後的大腦更早經歷了信息時代的改造與洗禮,通過手機和互聯網來社交娛樂消費遊戲,傳遞、獲取信息呈現出越來越低齡化的趨勢。

他們的人生歷程相對80後少了磨難,多了精神與物質的富足以及父母的寵愛。根據企鵝智酷的《解剖95後》報告,95後的平均人口出生率為1.62%,明顯低於80後和90後。後兩者的平均人口出生率分別為2.1%與19%,也就是說,95後擁有比上代人更高的獨生子女比例,他們也因此獨享了父母的資源,包括情感與物質投入。

這給95後帶來的特質與80後完全不同。他們沒有線上線下生活的區分,兩種生活融為一體,它們喜歡用表情來表達內涵,它們註意力更分散但又強於多線程網絡操作,對人生更有主見,有更強的消費欲望與精神消費的需求,它們當中由於生活在物質充裕的時代,更傾向於享受當下,越來越多接受超前消費,它們會是未來消費升級的主流人群。

按照企鵝智酷《“解剖”95後》的數據,95後群體未來將推動信貸服務的發展。因為在當前,沒有結余的95後占比達到15%。在信用卡、電商分期服務、移動支付普及的環境下,經濟負擔更輕的95後消費者會比父輩更接受超前消費。

北京大學中文系教授張頤武早前有更實際的觀點:“父輩的存款和不動產將來都會給他們繼承,這個是最根本的,因而會更敢消費”。

但95後又是矛盾的,它們急於跳脫出父母對自己生活圈子施加的影響,所以我們看到它們更樂於在朋友圈展現自我,但屏蔽父母的行為又非常常見。企鵝智酷《“解剖”95後》報告顯示57%的95後不願意與父母分享網絡生活。它們對父母有很強的的防範心。

每一代年輕人都會叛逆。過去貼在80後身上的標簽是憤青。過去的80後的叛逆方式是標榜個性與自己的態度與想法,與長輩有觀念的碰撞與沖突,它們渴望通過抵觸與反抗上一代的陳舊觀點來跟這個世界談談,盡管韓寒或許不願意充當80後的代表,但事實上,韓寒的言論更多是代表了許多80後的內心掙紮與真實困境。

而95後的叛逆方式則又有著不同,它們不尋求通過觀念的沖撞來從上一輩身上尋求理解,更多是與長輩處於平行,互不幹擾,以一種更加溫和但又陌生的態度與長輩保持著距離而活在自我的世界里。

因此,他們不尋求主流社會的話語權,而是更溫、更自我、也更小資的活在自己的群體與圈子之中,他們有自身的個性化品味,從直播打賞、到彈幕社交到各種粉絲群落,他們在各種亞文化中穿梭自如,有自己的審美體系與網絡話語體系,他們被稱為腦洞系,而非80後的視覺系。

零點咨詢機構發布的一份報告中,對於90後的特征曾提到一個關鍵詞:“松圈主義”,即他們喜歡圈子,但並不想與某個圈子保持得太緊密,而是具有相對的獨立性。過去的80後以反叛來標榜自身,而95後現在則以“喪”來自娛自樂自黑,娛樂性的自黑是他們完成自我救贖與排解焦慮的方式。

暴走漫畫創始人任劍曾表示:70、80後在一塊可以聊一些共同的話題,但是往90後、95後走,話題空間越來越窄,現在大家能一塊聊的也就是王者榮耀了。

創業者與商家如何瞄準這個群體,琢磨他們的口味,顯然難度要大過以往。

在任何一個時代,我們幾乎都會看到上一代會給下一代貼上一個標簽以及或多或少存在著偏見,但幾乎都離不開一個共性的標簽就是:垮掉的一代。

曾經的“80後”面對著70後,都自信的以為自己的時代已經轟然來臨。而80後同樣被上一代貼上“垮掉的一代”這樣一個標簽,80後普遍沒有70後的迷茫和理想主義,成長於改革開放的80年代顯得更為自信甚至憤青,他們反抗既有遊戲規則以自身反叛的方式崛起。

17歲的韓寒年少成名,其叛逆的個性曾遭到老中青三代的“圍攻”,但並不妨礙韓寒成為80後的精神領袖,在當時的文化時代背景下,80後是一個不受待見的叛逆群體。那時大概沒有人想到,對80後的責難,後來都轉移到90後的身上。“非主流”、“腦殘”、“炫富”曾經一度成為90後的標簽。

再後來,90後創業者是一個被資本熱捧的標簽。從余佳文到馬佳佳,它們成為90後創業者崛起的標誌性人物。

但他們的成功轉瞬即逝,也讓許多人重新審視,盡管90後是開發潛力巨大的個性一代,但資本基於自身利益訴求對這一群體標簽與創業者的捧殺,顯然並不利於該群體的成長與成熟。我想這可能是當下很多創業者與投資人的擔憂。

但總的來說,95後這一群體正在成為越來越多創業者、VC、巨頭要爭取、拉攏、討好的對象。早前複旦大學社會科學數據研究中心的調查顯示,截止到2013年年底,80後的已婚比例達到了53.78%。

《中國青年報》的調查發現,2750名受訪者中有83.1%患有不同程度的下班沈默癥,而如今,最後一波90後已經參加高考。當前,80後的重心更多的是在疲於應付家庭和職場的瑣碎,而感嘆著詩和遠方。

許多80後也面臨著《男人四十》中林耀國式的危機:錢權皆無、婚姻搖搖欲墜、自我價值失落,而且錯過了挽回的時機。在互聯網創業者與巨頭要爭取的用戶群體中,80後慢慢開始從主流群體退讓出來。

相對比而言,沒有歷史包袱,出生於中國工業化快速發展與互聯網快速普及的一代,背靠父輩的財富積累,95後在消費理念與消費物質基礎、超前消費欲望上逐步與西方看齊,它們是互聯網正在拼命爭取與研究的消費群體。

比如說,95後亞文化的存在是創業者與資本所關註的,而商業營銷定位引入90後的消費指標來計算公司產品設計與運營,投入與產出,調性與文化,幾乎會是未來許多創業者與VC必然要做的功課。有人說,從“感覺身體被掏空”一曲的刷屏到“逃離北上廣”的成功營銷案例,就在於他們抓住了該群體中喪文化情緒宣泄的窗口。

鴻溝的產生,往往源自於看不懂以及看不起,到最後往往來不及。

正是因為人們明白這個道理,因此在當下,許多互聯網公司為了迎合90後乃至95後的轉型而焦慮不堪。有數據顯示,Facebook只有22%的用戶在24歲以下,Snapchat上24歲以下用戶占比高達51%。

年輕一代的消費習慣、生活方式、興趣焦點正在塑造新的消費文化,這讓這讓曾經欲以30億美元收購Snapchat被拒的Facebook壓力大增。

當幾乎所有的互聯網產品都圍著90後乃至95後打轉,但它也將許多企業推入到到迎合95後的消費升級大潮的漩渦里,他們正在進一步轉換品牌溝通方式與產品理念。

當前,為了迎合95後的喪文化還是元氣文化或者中二病,其本質都是商家與企業尋求與95後的相處方式與溝通方式。

他們承接著當今時代的變遷和中國社會的轉型,他們的生活方式、消費模式、價值取向、身份認同都代表著未來消費文化的傾向,我們研究他們並不代表要捧殺他們或者迎合他們,而更多的放下焦慮而尋求理解,理解年輕一代的生活方式與他們的時代特征,放下成見,才能更好的融入他們。

匿名用戶

匿名用戶

那些你招不到的95後,為什麽都跑到星巴克去了?

來源: http://www.iheima.com/zixun/2017/0704/163920.shtml

95後眼中的“別人家公司”都長什麽樣?

來源 | 咖門(ID:KamenClub)

作者 |

“許多人來來去去,相聚又別離…”這句歌里,唱得分明就是咖啡行業人員流動頻繁的現狀啊!

常有咖啡館老板抱怨,“招人”不容易,留住人更難。

與之形成對比的是,不僅“50萬年薪挖不走一個星巴克店長”(傳送門:揭秘星巴克隱形福利:星巴克店經理為何難挖?),很多“挑剔”的95後甚至在大學期間就喜歡到星巴克兼職。

星巴克為什麽能成為年輕人眼中的“別人家公司”呢?

一

傳說中的“別人家公司”

又是一年畢業季,空氣中彌漫著青春不肯散場的氣息。

有句話怎麽說來著“新人是最銳利的刀鋒”,不知多少企業在這2個月期間摩拳擦掌,想從人才戰爭中搶得先機,為後續可能的發展做儲備。

可是,其中不少在熱鬧中鎩羽而歸,尤其餐飲業——

微博、公眾號、朋友圈,能想到的招聘平臺全發了;

夢想、星辰大海、夕陽中奔跑,海報里遍布青春元素;

或插科打諢,或賣萌撒嬌,或含情脈脈,文案簡直不要太走心。

結果1個月過去了,自己修煉成了“金牌段子手”,“新鮮血液”還是沒著落。

“薪酬要說不算低啊,還管午飯,怎麽就那麽難?”

提到招聘就心累?

而前兩天,啡姐照慣例在星巴克寫稿子,沒靈感發呆的幾分鐘功夫,看到不止一個學生模樣的年輕人,在向星巴克夥伴詢問招聘事宜。

星巴克近期有什麽招聘公告?我是沒看到;後續他們成功入職了沒?我也不清楚。

但在那短短幾分鐘里,年輕的求職者那種略有慌張又滿是期盼的眼神,令人印象深刻——估計得是多少企業求而不得的。

誠然,餐飲業人才流動大,招聘難不是一天兩天了,但抱怨著“現實”的你有沒有想過,為什麽星巴克成了年輕求職者眼中的“別人家公司?”

二

95後看好的企業都有哪些特征?

蟬聯各種“最佳雇主”,分析文章比比皆是,論吸引年輕人的功力,星巴克修煉已久。

1.歸屬感:設身處地的關懷

今年4月,星巴克公布了一項新福利——

自今年6月1日起,所有在星巴克中國自營市場工作滿兩年且父母年齡低於75周歲的全職夥伴(員工)都將享受到一項全新的“父母關愛計劃”———由公司全資提供的父母重疾保險。

從“助房津貼計劃”到“夥伴識天下計劃”、“夥伴回家計劃”,再到如今的“父母關愛計劃”,星巴克的福利邏輯,始終圍繞一個關鍵點:夥伴需要什麽。

“通過調查發現,中國的夥伴最關切的是父母的身體健康。這可能是我們在美國沒有的人生體驗。”今年4月,星巴克董事會執行主席霍華德·舒爾茨在清華大學演講中,這樣解釋“父母關愛計劃”設立的初衷。

涉及到員工家人的“夥伴文化”

這種設身處地的關懷,與其說是用福利待遇留人,不如說是情感留人,並且將這種情感,延伸到了親情之中。

2.認同感:能被看到的光亮

伴隨6月畢業季的到來,星巴克中國又有新動作,看上去無關經營——在公司的倡議下,許多門店都為即將畢業的兼職大學生舉行了專屬的“畢業儀式”,成都Alam是其中一位,這個剛剛從大學畢業的姑娘,與夥伴圍坐在一起,手握咖啡,笑得很甜。

星巴克為95後夥伴舉行的“畢業儀式”,用咖啡幹杯

讓我註意的,是她在星巴克的職業履歷:從一個懵懂的大學生,初入星巴克任兼職,兩年後,22歲的她已成為一家星巴克門店的值班主管。

兼職做到門店管理者的崗位,對很多零售業態的雇主來說,幾乎是不會去想的事情,而類似的夥伴在星巴克卻很常見。

曾聽有人給餐飲店支招,大意是說,善於運用兼職員工,能讓門店在高峰期不至於排班上手忙腳亂,並且節省更多的人力成本。

僅僅從雇主本位思考,兼職基本等同於臨時的幫工。而星巴克卻在把等號畫到了另一端——全職員工。

據了解,星巴克所有空缺職位優先對內部員工開放。而且兼職員工與全職員工,在招聘、培訓、考核、薪酬等各個環節的待遇和標準,都是一樣的,甚至包括共享咖啡豆股票的收益,只是工作時間上的要求略有不同。

每一位夥伴都能感受到十足的認同感

3.信任感:滿足個性化的雇傭體驗

信任感首先來自一種品牌力的彰顯。一個勢能強的品牌往往會在大眾心理留下靠譜的認知從而降低選擇成本。這一點,星巴克已經在漫長的市場深耕中先聲奪人。

而新一代的年輕人要求得更多,他們不只希望有競爭力的薪酬,對於雇傭體驗,他們甚至有一套全新的標準。

工作環境與氛圍對不對胃口;是否要處理紛繁的人際關系;原本的愛好將被發揮還是壓抑;有需求的時候企業能不能聽到自己的聲音;或者也可以很簡單,在這里工作聽起來酷不酷……

90後的求職者,要求更加多樣化

所以為什麽你能看到,星巴克的咖啡師幾乎沒什麽專業限制,而是更強調陽光、人文精神、有愛;以及,為了留住人才,咖啡師可以自由申請回到家鄉的星巴克門店,或者通過“夥伴識天下”計劃轉移到更喜歡的城市去上班。

星巴克試圖用各種可能的途徑向夥伴說明:我在傾聽你的聲音並值得你信賴。

只要是具有星巴克“精神氣質”的年輕學生,踏入星巴克工作的第一天就會得到一個“師傅”。在咖啡這個非常強調手工出品的行業,師徒關系最大程度的保留了星巴克需要的文化傳承,也給還未走出校園的“徒弟”們在職場第一站就設置了快車道。

畢業才一年,卻在星巴克工作了5年的杜浩和師傅在一起

4.成就感:自由展現天性和才華

95後是極其多元化的一代,個性十足,這一點或許讓老板們喜憂參半。各地星巴克夥伴中,專業學習藝術、繪畫、民族舞、樂器,哲學、農業和土木工程的都有,而在咖啡面前,這些多元化的背景卻毫無違和感。

星巴克在給予夥伴的個性展示這件事兒上,“尺度”也很大。

比如,在武漢開設的全國第一家融入藝術展覽概念設計的創意天地門店,儼然培養出了星巴克武漢的一支明星團隊,從店經理到管理組到普通咖啡師,幾乎每個人都有那麽幾項拿得出手的才藝;從主持到演出,從臺前到幕後,星巴克的夥伴都可以全部包辦;還未畢業的兼職夥伴與藝術家坐在一起,也能面對上百人,自信地侃侃而談。

更重要的是,他們並不把這當成“工作任務”,而是自己發揮天賦的舞臺。

星巴克倡議的價值觀:欣然接納和歡迎每一個人

三

結 語

4月11日,霍華德·舒爾茨在清華大學的演講中,提到星巴克的“金字塔結構”,頂層的塔尖部分是員工,中間是顧客,底層位置才是股東。

“仁慈、憐憫心、人文精神、愛,這些詞匯也許不常在商學院的教科書里出現。但是這恰恰是我們打造一個長期、持久、繁榮的企業的基石。”他如是說。

與星巴克類似,一些有遠見的企業已經意識到,要想讓顧客有美好的消費體驗,須先讓員工有美好的工作體驗。

員工服務好的基礎,源於其能感受到好的工作體驗

比如海底撈,認為員工是企業內部最大的顧客,只要做到大堂經理以上,就可以給父母發養老金;

比如王品,奉行“一家人主義”(We are Family),把顧客當恩人,把同仁當家人,有錢大家一起賺;

……

餐飲拼產品、拼服務、終究要拼顧客的體驗感,而顧客的體驗感,來自與員工的每一次互動,可見,員工舉手投足間展示出來的愉悅與否發揮著十足的重要性。尤其在95後員工潮來臨的時候,讀懂他們的需要,才能讀懂顧客的需要。

“員工即客戶”,找回或者創造慣性缺失的價值認同,提升員工自身的體驗,正在成為服務行業的關鍵競爭力。

匿名用戶

匿名用戶

3年沖刺千億規模 時代地產上半年斥資95億拿地

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2017-08-05/1135718.html每經記者 魏瓊 每經編輯 曾健輝

2017年上半年,房地產行業集中度進一步提升,碧萬恒三強房企銷售額均突破2000億元,共實現銷售金額8101.8億元,較去年同期增長77.3%。房企規模競爭壓力與日俱增,時代地產也提出要在2019年或2020年實現千億目標,進軍千億俱樂部。為此,該公司上半年已斥資95億元拿下9幅地塊。

8月3日,時代地產發布半年業績,當期時代地產實現合同銷售金額170.3億元,同比增長27.5%;營業額為87.3億元,同比增長53.1%;核心利潤為9.35億元,同比增長81.4%。

目前房地產行業集中度快速提升,越來越多房企提出千億元甚至3000億元的規模目標,向行業領跑者碧萬恒看齊,粵派房企中雅居樂和美的地產均已提出未來2~3年沖擊千億規模的目標。

時代地產董事會主席岑釗雄在業績會上提出,將在2019~2020年達到千億元規模,並表示目前的貨值足以支撐這一規模的實現,不至於過於激進。

上半年時代地產在廣州、佛山、清遠、惠州及長沙購入9幅地塊,收購成本總額約95.12億元。截至2017年上半年,公司擁有土地儲備1450萬平方米,可以支撐未來3~5年的發展。

岑釗雄表示,時代地產拿地會根據年度安排、現金流及資金回籠狀況等做調整,從上半年來看,資金回籠同比慢一點。2017年拿地主要集中在第一季度,第二季度拿地少,從目前來看,地價水平也不低,預計下半年拿地機會沒一季度那麽多。

Next Page