- 股票掌故

- 香港股票資訊

- 神州股票資訊

- 台股資訊

- 博客好文

- 文庫舊文

- 香港股票資訊

- 第一財經

- 微信公眾號

- Webb哥點將錄

- 港股專區

- 股海挪亞方舟

- 動漫遊戲音樂

- 好歌

- 動漫綜合

- RealBlog

- 測試

- 強國

- 潮流潮物 [Fashion board]

- 龍鳳大茶樓

- 文章保管庫

- 財經人物

- 智慧

- 世界之大,無奇不有

- 創業

- 股壇維基研發區

- 英文

- 財經書籍

- 期權期指輪天地

- 郊遊遠足

- 站務

- 飲食

- 國際經濟

- 上市公司新聞

- 美股專區

- 書藉及文章分享區

- 娛樂廣場

- 波馬風雲

- 政治民生區

- 財經專業機構

- 識飲色食

- 即市討論區

- 股票專業討論區

- 全球政治經濟社會區

- 建築

- I.T.

- 馬後砲膠區之圖表

- 打工仔

- 蘋果專欄

- 雨傘革命

- Louis 先生投資時事分享區

- 地產

Random Tags

「一場不可逆轉、無法阻擋的改革」 周其仁:土地改革的誘餌與根子

http://www.infzm.com/content/95347幾億農民流動起來的土地制度,會不同於城鄉隔絕時代的土地制度。

中央政府、地方政府、村莊農民,是這場改革曲線進程中缺一不可的力量。但發動過程是不均衡的,沒法設計,不能規定哪個先走哪個後來。改革的平衡點,會在其中不斷調整。合起來,才能逼土地改革往正道上走。

改革的動力來自流轉。流轉帶來可利用的土地總量上升,土地收益上漲,會形成新的既得利益,這是推動改革的力量。

拿流轉的好處誘惑人,拿確權約束人,這件事情就做成了,也能防止地方上「侵權式流轉」的邪火。

確權不是形式,而是一種關係的終結,它正在倒逼集體所有制那種不斷以人分地關係的終結。

不徹底改變現有集體制,流轉就不能發展起來。工業化、城市化下的土地需要包含流轉權的新型合作制,而不是基於地緣和人口不流動的村社制。

從小產權房到成都試點,到底哪一個會成為出口,誰也不能肯定,但這些可能的出口點背後的經濟力量和制度動因是一樣的——農村土地的相對價格已經發生了巨大的變化,資源最終會流向出價較高的主體,這是不可阻擋的經濟規律。農村土地改革已經一江春水向東流,誰也阻擋不住了。

對土地改革的期待,最近一再升溫,甚至資本市場上只要沾上「土改概念」的公司,股價就一波波演繹上漲行情。

在本輪土地改革中,最具想像空間的便是農村土地改革。

1962年的《人民公社條 例》和1982年的《中華人民共和國憲法》,消滅了城鄉之間一切的私有土地。前者把農村宅基地和自留地收歸集體所有,後者把城市私宅之下的土地收歸國有。兩種土地,權利不同,價格不同。城鎮的國有土地可經招拍掛程序自由流轉,也可抵押;集體土地若想流轉為非農用地,卻只有國有化一途(近年來有一些地方進行了各種集體土地流轉試點,但一來規模總體來說較小,二來還是受到種種限制,比如宅基地始終嚴禁轉讓給城鎮戶口)。不過這個唯一的途徑,成為引發不穩定因素的火藥線——據國家信訪局統計,現在徵地引發的糾紛每年約400萬件,一半以上群體性事件由徵地拆遷引發。

這個日顯僵化的土地制度,在改革開放以來受到經濟發展與城市化進程越來越強烈的衝擊。在城市國有土地越來越難以滿足經濟發展需要的現實下,一方面,各種「地下」流轉在強大利益驅動下層出不窮,諸如被默認的「農村廠房」、屢禁不止的「小產權房」;另一方面,中央和地方政府也在現行制度框架內進行著包括「增減掛鉤」在內的各種試點,以期尋找改革的突破口。

2013年,中央層面,將農地「確權」寫入了「一號文件」;地方層面,廣東已出台文件,打算將農民房及其宅基地的買賣從村擴大到鎮,而溫州正試圖將其從村鎮擴大到縣域範圍。不過,最新的消息是,因為此項改革牽扯重大,存在激烈爭議,很有可能步伐會比原來市場期待的更慢一些。

中國城市和農村兩種不同的土地制度是如何形成的?新中國成立初期屬於農民的土地如何變成屬於集體?當前改革的關鍵點和動力機制何在?下一步的改革將會不可逆轉地走向「同地同價同權」,還是會因改革的某些變形而停滯?南方週末記者就以上問題專訪關注土改多年的北京大學國家發展研究院周其仁教授。

從無法律禁止城裡人 買農民房

為什麼農民種的白菜能賣給城裡人,農民的房子和土地不能賣?它們一樣都是農民的財產。既然是集體制,就應由集體來決定,改革第一步要抽掉國家對集體土地的控制。

南方週末:在土地改革方面,農地很可能會比城鎮用地有更大的改革空間。在現實中,農地也是許多地方試點的重心,尤其是在2013年。8月,廣東宅基地管理辦法公開徵求意見,允許本鎮內非城鎮戶口之間的農房和宅基地使用權流轉;9月,溫州試圖將農民房的買賣從村鎮擴大到縣域範圍,因為引發輿論過度關注才暫時擱置細則的制定。這算是農村土地制度改革的一小點突破嗎?不過,一直以來,城裡人的房子可以自由買賣,本村之外的人購買農民的房子卻不受法律保護,這些試點也沒有突破這一點。

周其仁:首先要問的是,城裡人憑什麼不能買農村的房子?物權法裡說按照現有法律辦,可是現有法律裡並沒有明確的規定。2007年發佈的《國務院辦公廳關於嚴格執行有關農村集體建設用地法律和政策的通知》中倒是明確了,城鎮居民不得到農村購買宅基地、農民住宅或「小產權房」。

在我看來,作為公民基本權利的財產權,應該由法律來規定,而不是任何一級政府部門的政策通知。擔心轉讓會導致農民的權益受損嗎?這是不是也太父愛主義了?

事實上,在1962年頒發的「人民公社60條」中,承認農民的房子是農民的私人財產,是可以買賣和以各種方式轉讓的,當時並沒有規定說受讓方要受戶口和地域的限制。

現實中的跨村農房買賣早就存在,這反映了當任何一個資源的相對價格發生變化的時候,資源總會流向對資源評價較高,也就是出價更高的主體手裡,這是不可擋的經濟規律,對社會也有益處。非要禁止或限制,現實就會繞道而行,就會遍地違法。「小產權房」多年來的事實存在和越禁越多,就是這個邏輯。

南方週末:即便放開對購買人戶口的限制,也只是放開了農房,農房之下的宅基地依然從屬於集體。這種殘缺的產權一旦面臨拆遷補償問題,是不是會激發新的矛盾?

周其仁:也是那個人民公社60條,同時說土地屬於集體,不得買賣、租賃、轉讓。這就造成房地分開,人為製造了糾紛和矛盾。房子可以轉讓,下面那塊地不可以,那怎麼辦?懸空交易嗎?

農村的集體所有制並不是我們想像中更鬆散的一種體制,實際上依然是受國家的全面控制。過去通過產品統購統銷、隔絕城鄉人口流動等,國家實際上成為了集體所有制的控制者。集體所有制並不是全民所有制,兩者的真正區別在於,國家支配和控制前者但並不對其控制後果負直接的財務責任。

改革第一步要抽出國家對集體土地左一道右一道的控制,比如農房農地不准自由賣給城裡人。為什麼農民種的白菜能賣給城裡人,農民空餘的房子和土地就不能賣?它們一樣都是農民的財產,都可以轉讓才對。

既然是集體所有制,那麼第一步先把決定權下放,由集體來決定,可以轉讓還是不可以,否則那個集體制,是空的、假的。

集體制是如何被製造出來的

20世紀50年代後,國家深入到鄉村一級,這是中國傳統上以往任何時期都不曾做到的。

南方週末:農村土地的集體所有制是怎麼來的?在新中國成立之初,農民是享有對土地的完整產權的,後來才變成土地歸集體所有。這一城鄉二元的土地體制是在什麼樣的背景下形成的?

周其仁:20世紀50年代後,國家深入到鄉村一級,這是中國傳統上以往任何時期都不曾做到的。這與國家工業化的目標緊密相關,這是新中國建立後最重要的目標之一。

通常來說,工業化的資本積累,主要源於本國的農業剩餘。但當時,中國農村的土地地租,卻隨著土改而被全體農村人口平分了,除了農業稅以外,更多的農產品都留在農民自己手中,成為他們私人的消費和投資。1953年開始,農民惜售糧食和農產品,導致國家收購農產品困難。在本質上,這是一個土地被農民平分完畢的小農經濟與雄心勃勃的國家工業化目標之間的矛盾衝突。

國家也曾試圖擴大徵稅,但50年代幾次高徵稅引起農民的集體抗議。既然這是耕者平分土地的結果,重新集中土地也就是從根本上改造小農的個體所有制。

最初是給農民更多限制,比如規定每家每戶的糧食和棉花生產指標,關閉集市貿易。後來,集體化進一步消滅了殘缺的農民私有權。互助組運動聯合了農民的生產活動,初級社歸併了農民的主要財產,高級社消滅了土地和牲畜的分紅,人民公社則在更大範圍內推行公有化。至此,國家拆除了農村社會的所有權藩籬,全面進入鄉村。

農民為什麼會接受這種改變?因為他之前獲得的土地所有權,不都是家裡傳下來的,也不是他自己買來的,而是通過政治運動(土改)分來的。現在國家號召集體化,農民不干行嗎?這就是國家造出集體制的產權基礎。

南方週末:中國鄉村有著自己的傳統土壤,這樣的背景下,突然生長出來的集體制對農村、對經濟有怎樣的影響?又會如何演變?

周其仁:中華文明的傳統是在家庭內部的土地「諸子平分」,這是傳統帶來的麻煩,小家庭內部諸子平分,導致誰也不願意離開故土,誰走了誰吃虧。這是一條小農經濟的路。英國的城市化和工業化之所以能迅速發生,恰恰是因為他們的傳統是長子繼承製,其他的兒子被迫從土地上轉出去。

但那時候我們的傳統還只是在家庭內平分,不會因為你家生了孩子就可以去分別人家的土地。

集體制是雪上加霜,在小家庭內平分的傳統上,再引入了蘇聯的村社制。那種「村社社會主義」,要點是隨人口變動不斷重新分配土地。蘇聯是人少地多,搞那套也許還可以,但中國恰好相反,人多地少。

因此,陰差陽錯學回了蘇聯的那一套,中國農村在事實上也成了村社,成員第一不准自由流動,不准進城,第二就是隨著人口變動不斷調整土地,不斷重分土地。

有限的土地在龐大的人口中不斷細分,新中國成立後增長的好幾億農民全部禁錮在土地上。這實際上是農村貧困的根源。農民被束縛在一個具體的框框裡,不能流動,也就跟工業化、城市化,跟現代文明沒關係。

確權倒逼集體制

確權不是形式,而是一種關係的終結,它正在倒逼集體所有制那種不斷以人分地關係的終結。「生增死減」在影響確權,進而影響農村土地的流轉。

南方週末:2013年,中央層面在農村土地改革問題上強調最多的是農地的「確權」,並且把它寫進了「一號文件」之中。其實這項工作在「土改重鎮」成都其實已經踐行了五年之久,為何直到今天才著手在全國層面鋪開?而農業部部長韓長賦也承認「確權」工作至少還需要5年,似乎難度依然很大,確權之難難在何處?

周其仁:根據我的觀察,5年之內能完成全國範圍的農地確權(承包的耕地、居住的宅基地、村集體建設用地),就很了不起。

耕地承包權的確權發證是一個很好的觀察點。早在1980年代,就有5個1號文件中提出給農民頒發土地承包證,但是直到現在,中國大多數農村的承包地也只是村裡面寫一張條子蓋一個章。中國缺少尊重財產權、重視財產登記的行政傳統,事實上釐清財產是政府除國防、治安之外最重要的工作。做財產登記,是讓社會保持安寧和穩定最重要一環。我們就缺這一環,而且這些年來不斷變遷,釐清的難度越來越大。

農村承包地的流轉早在1980年代就放開了,但是規模始終不大,不是沒有人願意接手承包,而是產權關係太複雜了,不敢貿然進入。

在農村很多地方,生一個孩子,就要改變現有的承包關係,給這個孩子分一塊承包地;死了一位老人,承包地也要相應收回,也就是「生增死減」,這也是學習蘇聯「村社社會主義」的一個結果。今天通過流轉拿下來的耕地,明天可能就會因為一個或一批新生兒而改變,那「契約」還可靠嗎?

南方週末:「生增死減」的做法多年來是否有所調整?採訪中我們也瞭解到,在江浙等發達地區的農村最近10年已經不再「生增死減」了。

周其仁:2002年的《中華人民共和國農村土地承包法》確實對「生增死減」做了調整,規定在承包期之內,只有少部分預留土地、新開墾土地、進城農民退出的土地才能承包給新增人口。但我國農村同時還實行村民自治制,當承包地分配發生問題時,可以通過少數服從多數投票決定。

所以是否「生增死減」目前全國步調不一致,有些地方看承包法,有些地方靠自治投票。本來土地財產關係不能動不動就投票重來,但村莊一級還是政、地不分,所以剪不斷、理還亂。

南方週末:這是確權困難的主要原因之一嗎?

周其仁:我們課題小組在成都觀察到的是,確權確實耗時耗力,因為當農民意識到確權後發放的是一個正規的土地證之後,很自然的想法就是「確定之後不再改動」,所以就要求考慮承包以來所有人口變動的因素,甚至乾脆要求重新分配,工序極為複雜。

這不是什麼壞事,確權不是形式的問題,是要把一種關係終結。這是確權在倒逼集體所有制那種不斷以人分地關係的終結。

形象地講,是「生增死減」在影響確權,進而影響農村土地的流轉;根本上來講,不徹底改變現有不斷以人分地的集體制,流轉就不能發展起來。工業化、城市化下的土地需要包含流轉權的新型合作制,而不是基於地緣和人口不流動的村社制。

以流轉為餌,讓既得利益者來推動改革

拿流轉的好處誘惑人,拿確權約束人,這件事情就做成了。讓利益相關方看到這塊增量可能帶來的收益,以此作為驅動力和誘餌,來推動確權——要流轉,先確權!

南方週末:過去幾年的土地改革中,「土地流轉」、「增減掛鉤」討論的多也做得多,「確權」聽起來就像個技術工作。如何理解它們之間的邏輯關係,和在土地改革中的意義?

周其仁:從邏輯上來講,確權是基礎和前提。沒有經過認真確權的土地,產權是模糊的,一旦全面放開流轉,必然引發新的侵權和攫取行為,容易造成新的分配不公。

但從另一個層面來看,確權的目的也是為了流轉。如果只是農民在自己的房子裡面住,根本不需要什麼土地、房產證,養條狗不讓生人進來就得了。想流轉就不行了,沒有確權沒有發證,流轉之路走不太遠。

南方週末:對農村土地改革的一種普遍的擔心,就是放開流轉之後,可能會給有辦法拿到更多農地的人提供財富增值與變現的機會,引發新的不公。確權則是對此的一種約束,但確權這件事情費時費力又費錢,如何推動地方政府切實地做好它?如何讓農民主動配合它?改革的動力機制來自哪裡?

周其仁:流轉就是動力機制。土地流轉和增減掛鉤的試點最終都能產生出來一塊增量,讓利益相關方看到這塊增量可能帶來的收益,以此作為驅動力和誘餌,來推動確權。拿流轉的好處誘惑人,拿確權約束人,這件事情就做成了。

農民有可能嫌確權麻煩不予配合,這一點不用擔心。比如,如果放開農房買賣,農民和城裡人都會主動要求確權,因為農民要知道自己究竟能賣多少平米,城裡人也要擔心買了之後隔壁鄰居會不會找上門來。

對地方政府來說,農村耕地承包權流轉帶來的增量收益很好理解。「增減掛鉤」試點,表面看起來新增加的建設用地收益要分出一部分給農民,還要負擔農民集中居住的成本,不如直接徵地划算。但是真正搞懂了的地方政府會發現,可利用的土地總量是增加的,土地收益總額也是增加的。這就是改革中形成的新的既得利益,是推動改革的力量,改革光靠說是不行的。

對於地方政府來說,讓他們看到流轉所能帶來的增量利益後,再把確權放到前置條件裡。想流轉?先確權!這就是系統改革的好處。不徹底確權不能搞房地產,不能搞災後聯建,不抵押農房。如此下來,農村幹部不積極,農民也會天天堵在政府門口要求確權。

資源流轉後給整個社會帶來的效益會是驚人的,對於政府來說,單單是稅收這一塊就是一筆巨大的財政收入,很多人沒有看到這一點。當年「房改房」之前,公家房產是個大包袱,但改革之後,就形成了一個巨大的市場,政府做了什麼?就是發一個房產證,開一個市場,最終通過抽一道稅獲得財政收入。

南方週末:目前來看,成都作為最早的土改試點城市,確權也是走得最前的,在那裡改革的既得利益如何推動改革?

周其仁:成都的土改不是一帆風順一蹴而就的。我們的課題研究小組在成都做調查時發現,不少縣級官員對產改確權的態度,是有很大保留的。比如,有些規劃建城區(按照規劃5年之內將變為城市建設用地)的農地就不作確權。時任成都常務副市長孫平得知後,一方面跟他們辯論,說服他們轉變思路;另一方面要求下級單位必須做好這件事情。

當然,我們並不認為成都當時的領導班子就是一群聖人,是改革的理想主義者。當年安徽小崗村能做成「包產到戶」,那些干部也不是什麼天生的改革派,也是各有一本難念的經,幾本經湊到一起才念出一份改革經的。

我的總結是,第一,成都的城鄉統籌牌打響之後,變成了一張很好的政治陞遷牌;第二,政治牌打響後,如果通過強拆搞城鄉統籌搞「三個集中」,負面反彈會更大,政治上不能出事;第三,新的既得利益產生了,總賬算下來可以用來搞城市建設的土地是增加的。

資料來源:2012 年中國國土資源公報。 (李伯根/圖)

誰也擋不住這場改革

一個中央政府,一個地方政府,一個村莊農民,在這項改革的進程中缺一不可。紅臉黑臉,都是制度變革不可或缺的力量,中國最怕的就是形成一邊倒的改革,那樣底下會趁勢胡鬧。

南方週末:但是,過去幾年的土地改革試點實踐下來,也有很多地方並不願意推動確權,而是借增減掛鉤和新農村建設之名,強迫農民「上樓」,從中攫取土地暴利。也就是說,地方政府不願意確權給農民,反而自己享受了流轉獲利。看起來,當下這種仍顯混沌的改革狀態,似乎變成了另一場對農民利益的掠奪,也是地方政府等相關利益方更願意維持的狀態?

周其仁:這是改革過程中必然會產生的矛盾和問題,沒有關係,你讓他們先去做。總有一些地方政府會看到流轉利益並用行政手段去實現,也一定會引發矛盾。但與此同時,那裡的農民也就懂了,新的利益點在什麼地方,也會維權,會保護自己的權益。隨著時間的推移,平衡點就會調整過來。

中國是一個大國,做任何事情都有一個過程。我們要相信中國的農民不笨,頂多只是比政府懂得晚了那麼一點,最終農民總會明白確權、流轉比以前的單一徵地模式,可以給自己帶來更大的權益。中央政府要做的事情,其實就是在放開流轉信號的同時,不停地強調以確權來保護農民利益,同時降低制度變遷的信息成本,鼓勵地方學先進。一個中央政府,一個地方政府,一個村莊農民,在這項改革進程中缺一不可,只是他的發動過程是不均衡的,不是理想主義的發動過程,不能規定哪個先走哪個後來。

南方週末:另一個擔心是,如果土地改革引發的社會矛盾越來越多、越來越變形,會不會導致改革的停滯甚至倒退?事實上,過去兩三年,批評「增減掛鉤」改革之下農民被迫「上樓」的聲音日益響亮。

周其仁:改革過程中總得有人踩剎車,否則地方上「侵權式流轉」的邪火會越來越大。中國最怕的就是形成一邊倒的「改革」,那底下就會趁勢胡鬧。上面有點意見不一致時,底下才會比較謹慎。這樣看,紅臉黑臉都是不可或缺的。的確,我們這裡侵犯私人產權是強有力的傳統,一不小心就重新侵犯產權。但是,什麼也不動,保守療法,事實上也保不住。

成都土改試點為什麼操作得比較細、比較謹慎?也是因為意見紛紛,前程未卜,也不知道前面會是一板子還是給一顆糖。

如果一項改革符合經濟規律,批評和叫停都是沒有用的。決定性的事實是,工業化、城市化已經讓農村土地的相對價格發生了巨大的變化。誰也叫停不了這件事,背後有不可阻擋的經濟規律在起作用。

在這個過程中,地方政府自然會首先將流轉放在第一位,這時候如果利用行政力量強拿的阻力小一點,強拿就會佔據主導,但維護社會穩定的成本也一定會上升,這個上升最終會讓地方政府回到以確權為基礎的這條路上來的,這是一盤怎麼也走不出去的棋了。

南方週末:換句話說,儘管過去5年有一些變了質的改革做法和一些批評聲,當下的土地制度變革仍然是進入了不可逆轉的階段?但是,6年前小產權房大規模出現時,您就判斷「變革土地制度的時機已經來臨」,直到今天小產權房似乎沒有任何制度上的突破,如何理解?

周其仁:首先,小產權房合法化的制度空間已經開了一扇門。叫嚷多年的禁止甚至拆除,其實最終沒有拆多少,反而近兩年不少地方政府開始用小產權房來填補保障房建設的空白。還有廣東的三舊改造,其實也是探索給農村建設用地合法的入市通道。

其次,變革土地制度的時機,從小產權房到成都試點,到底哪一個會成為出口,誰也不能肯定,但這兩個可能的出口點背後的經濟力量和制度動因是一樣的。幾年前,我看城市房價這麼火爆,小產權房有望成為一個突破口,沒想到城鄉土地掛鉤又沖出來一條路。改革不是完全靠設計出來的,只能因勢利導,由整個社會合力而成。

中國的改革永遠是走一步退三步,退兩步又走一步,曲線向前,當年的包產到戶一樣也是反覆過多少年。可以肯定的是,農村土地改革已經一江春水向東流,誰也阻擋不住了。

南方週末:如何做好這項不可逆轉的改革?現階段最重要的突破口在哪裡?

周其仁:就是成都那幾句話,「確權是基礎,流轉是核心,配套是關鍵」。「確權才能流轉」,要把這個原則變成農民的訴求,變成中央政府的要求,也變成地方政府的行動綱領。合起來,逼土地改革往正道上走。

等到確權完成,大規模流轉實現,在徵地制度以外就能並列出現另外一套土地轉讓的路徑,最後再來討論如何並軌,實現更完整的土地制度改革。

所以,現階段來看,要加快推動的就是三件事情。一個是確權,這是基礎;一個是推動跨縣(最好是跨省)土地流轉,包括農地也包括宅基地;還有一個是加快建立土地交易所,充分披露土地流轉信息、發現價格。

過去的經驗還證明,信息成本的降低有利於改革,這方面學者和你們媒體有不少事情可做。對改革中出現的不良苗頭,永遠保持及時的批評。

我比較相信形勢比人強,幾億農民流動起來的土地制度,終究會不同於城鄉隔絕時代的土地制度,這是很確定的。

【夜讀】周其仁:在「冬天」謀劃、佈局、投資 trustno1

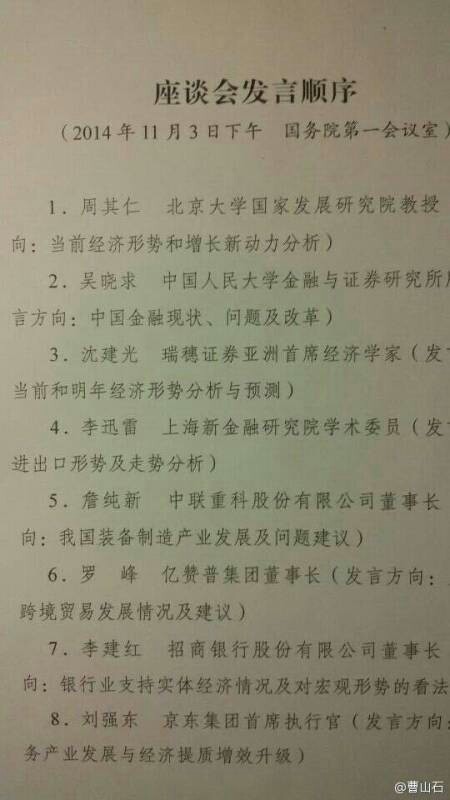

來源: http://xueqiu.com/7730004385/33013845此文雖然很多都是周這幾年反複叨叨的大陸貨,沒啥新東西,但是看看這份國務院開會的名單,就知道,這文章其實非常重要。

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

【夜讀】周其仁:在“冬天”謀劃、布局、投資

2014-11-14 周其仁 21世紀經濟報道

導讀:越冷的時候,越是要調整預期。就是,要在所有人都說不好的時候,把未來謀劃清楚;就是,要在很多人說不行的時候,勇敢地決定投資;就是,要在很多人沒有醒過來的時候,在冬天投資。等人們都醒過來的時候,買啥啥貴,也就沒你什麽事了。

本文為,10月31日,經濟學家周其仁,在“2014華夏基石十月管理高峰論壇”上的演講:

據我所知,管理學家通常看不上經濟學家,但反過來也一樣。經濟學家看管理學的東西覺得簡單,管理學家卻說:“經濟學那麽複雜有什麽用?”對此,經濟學家的回答是:根據消費行為的研究,人們在收入低的時候消費有用的東西,但收入越高消費的東西越沒用。我開始以為經濟學就夠沒用的了,剛才聽黃衛偉教授講演,才發現還有更沒用的,那就是哲學、悖論。“理發師只給不給自己理發的人理發”,這些,你知道了又能怎麽樣?收入越高,對於沒用的東西可能關註就多一點。(笑聲)

今天彭劍鋒老師讓我講講宏觀經濟形勢,這個東西就沒什麽用。形勢再差,有很好的企業;形勢再好,也有很差的企業。企業搞得好不好,跟宏觀經濟形勢沒有那麽直接的關系,或者說,宏觀經濟形勢的分析,對於多數企業來說都沒有直接的關系。當然,金融的、全球的企業例外。但彭老師說講一講,我就講一講。

其實,這個形勢現在沒有什麽太多好講的,就是一個問題:下行。

今天我過來一看,這麽一大屋子人,說明現在這個形勢好像還不壞。經濟下行,當然是有很多數據的,現在有些地區、行業、企業,真的是相當的困難,那就是剛剛楊杜老師講到的死法的問題。但是,對於整個國家經濟來看,真正難受的,還不是經濟速度在往下走。最近的數據大家都看了,PPI、CPI還在往下走。真正令中國經濟難受的,是我們“從高位運行到下行”,而不是日本那種下行。日本是“增長2%變成增長1%”的下行,所以雖然難受,但沒有我們這麽難受。中國的GDP季度數折成年率,在2007年曾超過14%,而現在就只有7%,今年很大可能是7.5%以下。從14%到7%,下降了一半啊。這個還是個平均值,那麽分攤到有的行業、有的地區、有的企業,那真是嘩啦嘩啦的了。

那麽,怎麽理解這個“高位下行”呢?我一直認為,“高位下行”比“低位下行”難對付,因為有巨大的慣性。曾經有一些省份GDP增長14%、15%,甚至有些GDP增長20%多,持續了很多年卻一下變成7%,這是很難受的。經濟有很多慣性,我們也有很多的期望和預期,有不少人,不少公司、企業領導人、地方領導人,都希望這個經濟再回到14%去,這種失調速度是很難受的。

中國經濟“高位下行”的根本原因

所以,我想先跟各位分享一下,如何來理解這個“高位下行”。

如果你不理解“高位下行”,就不能很好地對付它,那樣就會更難受。“高位”是怎麽來的?這樣一個大國,經濟增長10%以上、11%以上、12%以上,反正戰後沒有看到這樣的數。這是不是我們中國人自己的努力呢?當然首先是這一點,包括在座的各位。然而,這也不僅僅是中國人自己的努力。中國人一直很努力,包括在改革開放前,有了勞動積極性,卻沒有充分發揮。但是,為什麽過去沒有這麽好的經濟成長的成績呢?這種“高位增長”有一個很大的坑,這是一個巨大的、全球化的勢能的釋放。所以,這不完全是由於中國人自己的努力,而是“中國人的努力”放在“全球舞臺”上的評價所帶來的。我們在過去很長時間內不做這種評價。關門、封閉、冷戰,關門、底子薄,就導致了長期貧困。我們現在才理解,開放對於中國多麽的重要。一個農民就是收入低,一個工人的收入也低,實際上就是成本低。關起門來卻成本低,白白低了一回,關門就只是中國公司自己之間的競爭。而開放後,就成了全球評價,中國人、中國產品、中國工人、中國的工程師、中國的管理者、中國的企業,都在全球舞臺上評價,這一評價釋放了一個巨大的勢能。

這是為什麽呢?冷戰以後,這個世界上有另外一個海平面。戰後以工業化最發達的7個國家為代表,他們都不關門,互相投資、互相貿易。所以,在中國加入全球化之前,國際貿易主要是發達國家之間的貿易,國際投資主要也是發達國家之間的投資,他們打成一片。緊接著,戰後的技術革命、和平環境,讓這些國家升到一個很高的水平。而我們關起門來獨立自主、自力更生,這個都沒錯,錯的是搞階級鬥爭。人家沒有搞這一套的,就上去了,其參照系就變了。

什麽叫工人、藍領?他們一年收入應該是多少?我們不知道。我們只知道我們的工人,多少年來都一個月50塊人民幣。雖然全世界的工人、藍領在名義上都是相同的,但這個世界就是這樣,一開門我們才發現,同樣是藍領工人,同樣是幹活的,有人竟收入這麽高。我們看過很多發達國家的公司,人家就生在發達國家,就是念完書以後到公司上班、買房買車,他們生產一個產品就是這個價格,這個價格里就含著工人收入,含著資本的回報。這完全是兩個海平面,冷戰造成的這兩個海平面相差多少?拿中國的參數來看,他們人均收入是我們的100倍。1980年我們說要在2000年翻兩翻,達到人均800美元,沒翻之前是200美元,一翻400美元,兩翻就800美元。在我們人均200美元的時候,美國是多少呢?美國是人均13500美元,這樣算雖然不到一百倍,但是別忘了還有收入分配。我們是窮國,要搞知識積累,所以我們落到工人、農民、知識分子口袋里的錢,要比美國收入分配落到個人口袋里的錢要少很多。我們要擠出錢來、勒緊褲腰帶搞國家積累、搞兩彈一星。所以,在個人收入方面,不要說農民對於農民,就是制造業工人對於工人,也跟人家都差80倍到100倍。

1979年修建廣州白天鵝賓館,是由於改革開放引外資進來,不能請對方住招待所,一定要有標準的hotel。賓館里所有的硬件,甚至連水龍頭都是進口的,廚師也是從香港請的。一個香港廚師來工作,工資相當於100多位中國員工薪水的總和。相差一百倍的工資也得付,人家不來,我們就只能繼續窮下去。世界就是這樣的一個秩序。

鄧小平的開放起了什麽作用?他把兩個海平面之間打了一個通道。當海平面不一樣中間不通,勢能就不能釋放出來,而一打通通道,實現對流,資本技術嘩嘩地就到中國來了。為什麽資本會進來呢?這是邊際生產率的變化。同樣的資本,跟美國年薪幾萬美元的工人結合,或是到中國來,回報哪一個高?這就是外資逐漸地進入中國的一個基本經濟道理。當然,在這個過程中,環境要改善,觀念要改變,法律要修正,“批資本主義”要去掉。當時,我們這個地方只想來一點外資,跟我們勞動力結合;來一點技術,改變我們的落後,讓中國發展快一點。誰也沒有想到,中國會有這麽大的產出可以出口。1980年,中國這麽一個出口額99億美元的出口大國,出口產品主要以資源性產品為主,包括大慶油田開發的石油,當時石油在國內沒有什麽需求,像是抓一個大龍蝦出口,中國人舍不得自己吃,而是用外匯來買設備。這個是當年中國跟國際的來往方式。

外資、技術、商業模式、想法等一進來,再跟中國的工人、知識分子,企業家一結合,是會有這麽多的東西的。上海洋山港現在是第一大港,我曾去訪問過,那個老總九十年代到鹿特丹學習的時候,簡直就是吳下阿蒙,什麽都看不懂。看到國外這麽發達的港機,他跟我講,他當時就在想什麽時候中國的上海港也能有一臺;現在你去洋山港看看,一兩百臺排成一條線,單位速度第一,總量世界第一,超過新加坡港。那用來運什麽東西呢?“Made in China”。為什麽中國會變成了世界的工廠?剛才報幕說我是人大教授,我不是人大教授,我是人大學生,北大教授。我在下鄉的時候考的大學,年齡大,我想北大不會要我,人大有要年齡大學生的傳統,所以我就報了人大。可能是心里有個結,所以,從海外學習回來的時候,北大招教授,我想,當年沒有當成學生,當老師也不錯。我在人大上學的時候,天天聽的就是十億人口八億農民,這就是中國國情。把農業變成制造業,變成多少億產業工人,這個是開放的結果。

一開放,有現成的市場;一開放,有大量的資本進來;一開放,我們可以學到過去難以學到的東西,這是“高位增長”最重要的一個原因。其標誌事件是:1999年,中國簽WTO,5年預備期,2002年中國正式成為世貿組織的成員。隨後,80年代以來改革開放的所有成果,就在這個檔口爆發。我們從多少年來的可憐流量的貿易國家,變成世界上最大的貿易生產國家。在危機沖擊之前,我們貿易順差相當於GDP11.7%,達到了最高。而創造外向主導模式的,當年是日本,日本最高的時候順差占其GDP5%。

所以,“高位增長”是有一個由來的,是有中國人努力的原因,但這個努力是放到了“全球評價、高海平面評價”上,才帶來了高位增長。同樣一個東西,美國工人做,是個什麽價?這個其實我們自己算過,20年、30年我們的增長速度很高,但沒有把父輩的積累算進去,其實我們前一輩窮了很多年。50塊、60塊拿了很多年,我們都沒有算過。把這些一起算上,其實沒有那個奇跡。

三種力量,促使中國經濟“高位下行”

冷戰、封閉讓改革開放發生的很晚,到1980年才開放,而一開放就把戰後形成的這個全球化的勢能釋放出來,這就是高位增長的主要原因。那為什麽又下行了呢?

首先:高度依賴全球市場。這能不受全球需求的影響嗎?我們好多的時候進出口相當於GDP66%、67%,而大國沒有這個數。這樣,美國經濟一旦出事,我們怎能不受影響?2006、2007年,出口影響20%、30%,到了2008年美國金融危機影響一來,下跌20%,里外里50個百分點,這個是當年為什麽4萬億放到經濟里面去,卻沒有見效。因為美國進口一萎縮,我們的出口就萎縮,沿海、農民工、GDP、財政、穩定,全部都會有問題。再拖一拖,4萬億加上9萬億的信貸,一下就爬上去了。但是,我們經濟畢竟主要是靠對外的,而國際經濟就根本沒有好轉。雖然,美國政府的救市讓美國沒有陷入1929年、1933年那種大危機,因此我們就以為還“有戲”,但其實是歐債出了問題。出什麽問題?政府出了問題。這個(歐債)對於全球信心打擊非常大。市場出問題政府救,那政府出問題了誰救呢?只能熬,但這一熬就沒有頭了。所以,歐債危機對於全球的投資經濟發展的信心沖擊,比美國金融危機還大。中國作為一個後起的國家,全球化能夠得到好處,但全球化受挫的時候,也會首當其沖。這是把經濟拉下來的第一個原因。

第二個原因:大量行政手段進入經濟體。由於經濟連年的高速增長,我們就得調控。上一屆政府忙了10年,基本上都是忙調控:房價、地價等。為什麽呢?這有個宏觀環境。美元進來了、順差進來了、外國投資進來了。美元在中國不能花,花人民幣要跟誰兌換?當然是跟商業銀行換。商業銀行都是變成了美元在手,這怎麽在中國做生意?這就要在外匯市場,把美元投換成人民幣。這個過程中,我們這個“高度依賴出口”的國家,就產生了一個政策目標——要求人民幣對美元匯率穩定。人民幣在中國都是成本:雇工人、交稅,買電,都是用人民幣,做出來的產品出口,要美元起價,人民幣對於美元升一分錢,出口企業成本壓力就是上來了。2010年,我跟任正非在達沃斯論壇聊過一次。他說對於他的企業已經有很大的收入來自於國際市場,人民幣兌美元是不得了的。由於華為的設備在全球的生產基地還是中國,成本是人民幣做的,產品是美元計價。人民幣對美元一升,那麽,中國政府、央行就要維持人民幣對於美元匯率的問題。維持這種穩定就有代價,什麽代價?進來1美元,你說我匯率穩定,7塊對不對?那7塊人民幣就出去,你要變成6塊出去就是升了。可是進來不是一塊美元,一天進來好幾十個億美元,每天這樣進。所以,我們大量的基礎貨幣,跟商業銀行去換匯,就變成了國家外匯儲備。國家外匯儲備一條線地往上升,看起來很好。朱镕基到北京的時候,中國外匯儲備只有180億美元,來了以後搞了匯率並軌一年增加320億美元,這就是500億,後來很快就是5000億、1萬億、2萬億、3萬億、4萬億美元的外匯儲備。這個機制是什麽機制?主要都賣給央行。央行拿什麽買?拿基礎貨幣買。這樣,基礎貨幣就進入了市場,中國就進入不差錢的時代。貨幣太少了是不行的,太多了也是要出問題的。貨幣供應超過了商品、資本、服務的增長,物價就是漲。這個熱那個熱,這個漲那個漲,這樣就要調控。不調控。好多中國人就過不去,因為他們工資沒有漲,消費沒有增長怎麽受的了。而調控,在我們這個轉型的體制,說是以法律和經濟手段為主,實際上做不到,一定要用大量的行政手段。行政手段這個東西,中國是個政府非常強勢的經濟體。你說好就是好,你說問題它就是問題。一調控,行政部門一起上,一個部委發文件不管用,五個部委聯合發。增長太快出問題,就要勒制,要控制房價、控制地價等。我們這個行政控制就是要進入經濟體,但這個東西是有很強的滯後性的。為什麽呢?因為為了宏觀穩定要加強調控,到了下面的部門、處,這些都是有權力的,就需要各種審批,不要小看審批這個事情,這是會上癮的。

這是我們國家“高速增長”當中的一個代價:大量行政手段進入經濟體。高速增長沒關系,可一下行就發現:到處裝著剎車、吸鐵石,到處都在消磨企業家精神。由於過去窮,不辦企業不可以;而現在都生活過得去,辦企業太麻煩,企業家的鬥誌就下來了,企業家精神就被衰減了。這是把經濟拉下來的第二個原因。

第三個原因:中國是“債權經濟”,而非“股權經濟”。像中國這種經濟,如今改革改了30年,我們還是間接融資為主,銀行為主,而銀行就是一個債權。這個“債權為主”的經濟,就是上去、下來都會放大。這是為什麽呢?因為債務是一個杠桿。經濟熱的時候,大家都是對未來看好的,借貸需求非常的旺,因為物價都是在漲,物價減掉以後,真實利率是負的,誰借錢誰合算。借了錢買房,房價漲的都會超過利息,很多家庭都懂得這個道理。借錢買資產,資產漲得快,是很合算的。這個杠桿作用在好的時候會放大,而壞的時候,物價指數一下來,名義利率哪怕不變,真實利率就迅速轉正。這是現在很多企業和地方困難的根本原因。股權為主的經濟體,沒有這個問題。股權這個東西,放進去不能退,好就是分紅,不好就是一起賠,這是“股權為主”經濟的特征。但我們是債權為主,好的時候會比好還要好,而差的時候呢?最近很多的行業財務成本上升,所謂財務成本大部分就是還債。很多人為什麽跳樓了,就是想不通自己怎麽借了這麽多的錢。他們忘記了好的時候借錢是很劃算的,但市場一翻臉就發現借了很多的錢。因為曾經利率是負的,而現在利率轉正了,很多的行業、企業都被頂的很難受。

我所講的就是,以上這三個力量把中國經濟拉下來了。

阻礙中國經濟增長的“三塊石頭”

而中國經濟一被拉下來,三大塊石頭就浮出水面了。這就是我在2012年11月所講的判斷:水落石出。

第一塊是,成本。成本就是企業的開支,問題是什麽時候開支?鋼鐵企業庫存什麽時候買的?都是大家都是看好的時候買的。即使鋼價、礦石價還在漲,但漲也是有人買。等到鋼鐵價一下去,過去買的庫存就能頂死企業。如果是借錢買的,那就死的更快,因為要還息。企業雇的人是什麽時候雇的?大家搶人的時候雇的,價錢肯定好,價格不好,人就不會來。當你賣的產品下去了,你能馬上削減工資嗎?這是很難的。因此,成本是第一塊石頭。

債務,是第二塊石頭。由於債權合約都是在好的時候簽的,隨著真實利率的轉正,債務就成了第二塊石頭。

第三塊,過剩產能。好的時候,市場這麽好,就會出現搶貨,你也上,我也上,國家也上,國務院開會都講7大新興戰略行業。中國是一個大國,有個傳導機制,怎麽可以這樣來定事情?聰明的農民,現在縣長讓他種什麽他是不種的。可是,我們在大項目里面還是一說上一起上,好產業都會被做成了不好的。其實,是市場和政府兩個力量一起推動了過剩產能,等到市場“一拉臉”,外需沒有了定單,可錢已經變成社會的了,這時你是撤還是不撤?你是停還是不停?有的行業還有連續性,不能隨便說“沒訂單就關門”,所以還要接著做,這是很難受的。

以上這三塊石頭,就把國民經濟頂住了。

變被動為主動:消化資本、重組債務、消化過剩產能

那麽,這個時候,宏觀經濟要怎麽應對?

首先,就是要知道“高位下行”是由不得你的。雖然有一些因素是我們可以通過“審批制度改革”來控制,這種變量是在中國內部。然而,外需不在我們的手里,是由不得我們的。“歐債危機”這個沖擊力什麽時候好轉,現在還不知道,美國則是剛剛有一點起色,後來又不行了。還有一個消息就是,美國在困難的時期,其產業結構發生了很大的變化,制造業逐漸在發展起來。這是由於,中國的相對成本變化讓很多美國公司回到本土去了,這就是新的全球格局。

我們需要改革,但改革沒有那麽快。國務院已是很著急,開始放松審批。但到企業一問,這對他們有影響嗎?回答是沒有影響。國務院已經宣布去掉了幾千項,但這個不重要,重要的是還剩多少項。企業要跟“還剩的”去打交道,經常是把含金量小的放放。總的來說,改革不是那麽快的。

如今的這個既得利益,中央做了決定,國務院也推行,然而這樣的大國要實現“政策落地”,還要有個過程。至於“真實利率”,這一把刀是很厲害的,這個需要經濟學大量研究。

至於通縮,通常市場一翻臉就由“通脹”變成了“通縮”。90年代我們遇到過一次,通貨膨脹達到24%,朱镕基大刀闊斧殺通貨膨脹,在1997年突然開始出現通縮。這是什麽道理?就是我們這個基本的金融結構里有一個麻煩:過度的依賴銀行債務。我們說要發展股權、發展資本市場,目標提出來了卻沒有落下來。現在,直接融資占整個社會總融資的比例沒有比20年前增加多少。那這個經濟結構遇到波動,就會有派生的情況出現。所以,難受是肯定的。

有幾種措施,可以把我們國家從這種情況下拉出來:第一,消化資本;第二,重組債務;第三,消化我們的過剩產能。

現在,很多人的經濟預期都很有意思,一看情況不好,覺得什麽都不行了,這種預期就會互相傳染,悲觀情緒就占主導地位。所以,現在很多的企業很茫然,實際上是看錯了時機,在不好的時候,反而是投資的時候。對此,要冷靜地分析。

對外升級:新興市場大有可為

全球化地考慮,發達國家的市場一時半會兒不會回到2007年以前去了,這個判斷大概不會錯。

但是,在危機之後,全球的總需求結構發生了重大的變化,新興市場的份額大幅度地提高。最發達七個國家與中國、印度、俄羅斯、巴西等7個最厲害的新興市場國家放一起,總量哪一個大?當然是後一個大。然而,我們的“外向經濟”到目前為止,很大程度還是習慣於最發達的那個市場,因為其購買力現成、出價高、基礎設施完備、金融服務良好、物流非常順暢。我們接單子生產,於是我們就成了世界的工廠。但很多新興市場特點不是這樣的,比如有購買力但市場不成熟,要買貨但基礎設施不夠、電量不夠、港口不夠、鐵道不夠等。所以,中國現在提海上、陸上兩個絲綢之路,APEC會議宣布組建亞洲基礎設施投資銀行,這個就是重大的戰略。

新興市場這個板塊還是中空的,我們實際上鋪了多少貨在新興市場?幾年前我去印度看,很熱但沒幾家用空調的,這兩年才好一點。面對印度這個空調的新興市場,中國這樣物美價廉的空調市場,卻沒有在印度打進去多少。而俄羅斯的市場都是歐洲貨,日本韓國貨都少,就更不要說中國了。資源廣大的新興市場,畢業生包括我們北大的畢業生都看不上,一講就是美國、巴黎之類的地方。剛剛有一張圖我看了很感動,華為打世界怎麽打?阿富汗怎麽去的?那是要死人的,炸彈是會掉下來的。我們在這些市場上去耕耘、開拓的真正的商人還是很少。大學生總說沒有就業,今年700萬畢業生的簽約率看了讓人焦慮。我們為什麽不走出去呢?我總說,下一個時代,是要小語種人才的時代。小語種的需求會極速升級,因為新興市場有很大的空間,比如,印度尼西亞有1億人,這是很大的市場,可我們現在的年輕人都看不上。

因此,外需不是沒有市場,國際上還是有很大的市場的。我們回想一下,1980年歐洲資本市場是怎麽進中國的?中國當時什麽也沒有,歐洲為什麽借錢給我們?要知道這並不是自由外匯,不是“中國借這個錢想買什麽就買什麽的”,而是全部用來買德國設備,這就是為什麽今天工業設備都是德國設備的原因。今天我們的4萬億外匯儲備,為什麽就不能倒過來做呢?為什麽不能做外方信貸?沒有電為什麽不能去建電站?沒有鐵路為什麽不能修鐵路?為什麽不借錢給別的國家,倒過來做BOT?當年我們的鐵路、高速公路,外資為什麽跑到大陸來修?就是為了20年的收費權,20年後再送給中國政府。我們現在要重新複習“80年代初外國資本進中國”那些經驗,並將它倒過來用,來開拓國際市場,等待歐美市場進一步複蘇。總之,我的看法就是外需還是大有可為的。

對內升級:改變觀念,在冬天投資

對內呢?我們說的過剩,是大路貨過剩,與進口貨同樣的東西,我們應該改進品質,這還有很大的市場。大家看看現在進口的情況:阿里巴巴網站上,很多東西都是進口的。為什麽進口的東西多了?因為收入提高了以後,人們對於產品品質要求也高了。國慶節期間,我有一個朋友到德國去,回來帶了一個雙立人牌的指甲刀,那個指甲刀讓我感嘆:剪完以後怎麽這麽舒服?仔細看一下,它有兩個弧度。這就是發達國家的產品品質。而我們的產業想要達到一個這樣的品質,還早著呢。中國的制造,尤其是精密制造,這個市場的發展空間非常大。我們為什麽要買進口貨?那些東西中國人都是可以造的,只是品質要差一點。就目前來看中國的好企業,比如華為,按它手機業務的發展趨勢,過幾年,發達國家就麻煩了。

當然,現在可以改善的東西:一個是對外升級,一個是對內升級。對於國內市場,我們的空間布局還早著呢。今天,還是65%的總人口是農村戶籍人口,其中17%已經到了城市常年居住。這樣的空間布局里面,就有大量的投資機會,發展城市建設、城市管理等。我們現在要學會的是“跑馬征地”,也就是政府主導的這個“跑馬征地”,真正地讓這些骨頭掛上肉,變成現在的城市生活,有無數的事情可以做。

所以,我的看法是:當前困難是困難、轉型是轉型,但根據過去的經驗,越冷的時候,越是要調整預期。就是,要在所有人都說不好的時候,把未來謀劃清楚;就是,要在很多人說不行的時候,勇敢地決定投資;就是,要在很多人沒有醒過來的時候,在冬天投資。等人們都醒過來的時候,買啥啥貴,也就沒你什麽事了。很多人上一個周期被咬了一口,被“三塊石頭”頂得難受,想要放棄。但若真的放棄,5年以後一定會後悔。因為這兩個海平面,從100倍縮減到現在,還是剩下10倍的。現在,很多人說“是人工把我們頂死了”,但發達國家怎麽生產?蘋果的工人什麽收入?雙立人是德國生產的產品,照樣活下來了。所以,這個時候是一個觀念的問題,要認清形勢。當然,這一點國家也在進行部署,深化改革。然而,更重要的是什麽呢?是產業界、企業界、第一線怎麽認清楚現在這個形勢,抓住這個戰機。

所有優秀公司,都是在冬天謀劃、布局、投資,然後準備下一步的。等到別人看見的時候,就是5年以後的成敗得失,5年以後的市場份額,5年以後的風光雲影。

(周其仁:著名經濟學家,北京大學國家發展研究院院長。文章轉自“華夏基石·洞察”,略有調整,僅代表作者本人觀點。)

歡迎關註《21世紀經濟報道》官方微信:點擊標題下方“21世紀經濟報道”;搜索微信號“jjbd21”;或,將下方二維碼保存至手機,並從相冊中掃描二維碼。

閱讀 1014016 舉報

推廣

【中國發展高層論壇】周其仁:中國經濟轉型亟需降低體制成本

來源: http://www.yicai.com/news/2016/03/4763921.html【中國發展高層論壇】周其仁:中國經濟轉型亟需降低體制成本

一財網 徐燕燕 2016-03-19 11:16:00

中國經濟在過去的數十年中取得了快速的發展,很大的一個因素在於通過改革降低了體制成本;但目前體制成本從快速降低後再次回升

3月19日上午,在中國發展高層論壇“聚焦供給側結構性改革”分會場上,北京大學國家發展研究院教授周其仁表示,中國經濟轉型亟需降低體制成本。

在周其仁看來,中國經濟在過去的數十年中取得了快速的發展,很大的一個因素在於通過改革降低了體制成本;但目前體制成本從快速降低後再次回升。體制成本,主要是指法定成本、法定經營成本、市場主體對潛在機會做出反應的成本,以及市場對關鍵要素的獲得成本等。

周其仁認為,我國面對的現實是,過去高速發展中,收稅增長比工資總額增長快。盡管經濟增速下行中很多市場成本都在下降,但體制成本如果不降的話,或許“很多企業沒有等到市場成本降到它能夠支撐下去的水平,就撐不住了”。

更為重要的是,調整體制成本會牽扯到一系列問題,比如政府財政收入會減少,因此降稅一定要伴隨政府降低開支,否則長遠來看,將會成為國民經濟失衡的根源。

周其仁也談到,當下很多不當的價格機制,讓市場主體對市場機會做反應的成本太高。以醫療服務行業為例,要動員更多醫療服務資源增加供給,不是僅僅增加醫院就夠了,還要采取紮紮實實的措施,讓人們願意學醫、願意從醫、願意增加醫療服務。

除此之外,市場主體對市場機會做反應的時候,關鍵要素的獲得成本還是過高。以房地產行業為例,“僅僅用貨幣政策去調房價是不夠的,光有購買力而沒有土地撥過來,就會發生尷尬的局面。”

他說此前在深圳調研,發現在房價瘋狂上漲的同時,卻大量土地沒有好好利用,“那些空置的廠房能不能轉過來變成住宅用地、增加住宅的供給?”

“這些成本不降下來,即使市場主體看到了市場機會、想做反應,但關鍵要素不到位,反應就會非常慢。”周其仁說。

他將以上這一切稱之為體制成本,並認為這是中國經濟應對轉型的關鍵。

更多精彩內容

請關註第一財經網、第一財經日報微信號

周其仁:中國要靠降體制成本來提升經濟競爭力

中國經濟已經歷了6年的下行期,從高速增長到經濟發展的新常態,那麽2017年的經濟走勢如何?中國為什麽會經歷高位下行,下一步如何突圍?

1月18日,北京大學國家發展研究院經濟學教授周其仁在深圳創新發展研究院演講時表示,目前中國經濟面臨的下行壓力,包括了全球金融危機收縮外需,以及“不差錢”腐蝕企業家精神。

此外,全球競爭呈現“三明治”態勢,發達國家有獨到性優勢,印度、越南等國凸顯了成本優勢,這對於中國而言,是成本優勢的漸失導致獨到性優勢缺失,以及國內出現體制成本上升太快問題。

周其仁表示,中國經濟發展,下一步突圍的兩個方向是改革和創新。

全球外需收縮是其一

2008年席卷全球的金融危機,似乎也成為中國經濟發展的分水嶺。

周其仁列舉了一系列數據,2008年中國經濟增長9.8%,達到1979~2008年的平均增長率。2009年中國成為全球第二大經濟體,2010年成為全球最大的出口國,2013年進出口總額全球最大。2014年,國際貨幣基金組織(IMF)以購買力平價(PPP)來計算,中國已經成為全球最大的經濟體。

然而,從2007年到2015年,中國經濟呈下行態勢,年增長率從14.2%下降為6.9%,2016年預計在6.5%。這樣的高速下行,給企業和政府都帶來了從未遇到過的挑戰,那麽如何理解中國經濟高位下行的原因?

北京大學國家發展研究院教授周其仁

周其仁表示,首先要看全球格局的變化,因為中國的高速增長是在開放中實現的。

在全球化過程中,歐美等經濟體出現的變化是資本稀缺程度提高,華爾街和矽谷如日中天,非常耀眼,但是失業率增加,國內呈兩極分化狀態;而中國等發展中國家,憑借著龐大的勞動力跟發達國家的技術、資本相結合,通過大量的產品,制造出口賺了貿易順差,率先出現中產階級。

同時中國等國的平均收入增長速度高於發達國家,國內市場拓展吸引了更多的資本和技術投入,本國開始積累資本、技術和研發能力。當發達國家的比較優勢不能進一步發揮作用時,經濟以外的規律開始起作用,導致貿易摩擦、壁壘的出現。

2008年,美國出現金融危機,全球化受到沖擊。這對於依賴外向型經濟的中國經濟來說,沖擊非常大。周其仁表示,從外部角度看,中國經濟高位下行的原因,首先就是金融危機導致全球外需收縮,因沿海城市的就業、稅收都是外向型經濟,外貿出口就出現了大幅下降。

體制成本重新舉頭向上

其次是國內成本出現變化。周其仁表示,在改革開放之初,中國通過成本優勢參與全球競爭。這里的成本更多指的是“制度成本”——整個經濟運行當中制度性的成本。

周其仁說,中國發展是通過一步一步地改革開放,大幅降低原來畸高無比的制度成本曲線,先從封閉變成開放,再在開放中組織創新,進行體制改革、解放生產力、發展民營經濟,又通過加入世界貿易組織(WTO)把全球市場打開,另外加上要素成本低廉,以及學習曲線急升,從而成就了中國故事。

但新的問題在於,成本曲線是永遠在變動的,如今成本曲線降到最低點後又上去了。

周其仁認為,在告訴增長的過程中,國內的體制成本重新又舉頭向上。他列舉了一系列數據,1995~2012年,中國名義GDP增長8.6倍,工資總額增長8.8倍,稅收增長16.7倍, 政府收入增長18.8倍,社保繳納增長28.7倍,土地出讓金增長64倍。這其中,勞動力價格上漲的幅度與名義GDP十分接近,而社保、土地出讓金等漲幅卻高出了數倍。

同時,體制成本的重新上升,還包括市場準入的成本,獲得關鍵要素的成本等。

對沖體制成本上升的辦法,周其仁認為是要把成本曲線往右推,形成一條長期來看持續有競爭力的成本變動,盡量減慢上升速度,這就需要進行深化改革。“沒有黨中央、國務院堅強領導,主動地發起一輪一輪的深化改革,這個成本很難降下來。”周其仁說。

下一步突圍:改革和創新

2017年,中國經濟要實現突圍,要如何走?

周其仁表示,要實現突圍,首要是推進改革。過去的經驗證明,體制成本下降,經濟就會很好地發展;體制成本上升,整個國家民族就會被拖住。

對於目前改革的難度,周其仁說了三個方面。第一,過去都是危機推動改革,過不下去了,不得不改。今天中國經濟位居全球第二位,即便經濟下行也仍是一個大的經濟體,危機沒有切膚之痛。第二,現在我們應該要從自身實際出發來進行改革,而不是再像之前那樣跟隨發達國家,現在很多發達國家的措施在倒退。第三,所有改革都會引起利益的相對變化,有人受益,有人就會受損。現在很多領域的改革觸動的利益存量非常大。

“改革要解決認知問題,到底什麽是整體利益、長遠利益、未來利益,同時要找到不同利益和觀念的結合點。”周其仁說。

這就引出第二個突圍的方向,通過創新來突破全球形成的新僵局。周其仁認為,創新不是一定會發生的,而是有條件的。全世界的創業、創新,在一開始都是少數人在少數地點,出來的東西才會普及到全人類,真正能承擔創新創業的不是每一塊土地、每一個人,需要聚合到一起。

結合近日在深圳的調研經驗,周其仁表示,深圳之前的創新都是從下往上,即先產品、再技術,最後到原理,不過值得慶幸的是,這次也出現了從原理往下打的苗頭。“希望深圳能像全球的創新強國一樣,上山路、下山路都能打通。”周其仁說。

【論道大灣區】周其仁談粵港澳大灣區

來源: http://www.infzm.com/content/125407

北京大學國家發展研究院朗潤資深講席教授周其仁。(視覺中國/圖)

(本文首發於2017年6月22日《南方周末》,原標題為《周其仁談粵港澳大灣區:創新就像煲一鍋好湯,關鍵在濃度和密度》)

2017年6月20日上午,北京大學國家發展研究院朗潤資深講席教授周其仁,在香港君悅酒店會議廳內對四百多位海內外政商學界知名人士侃侃而談“煲湯”。

在這場以“共建中國的世界級灣區”為主題的粵港澳大灣區論壇中,身為主講嘉賓的周其仁教授以粵港地區特有的“煲湯文化”為例,闡釋了企業創新過程中的種種需求與動態——“創新就像煲一鍋好湯,關鍵在於濃度和密度”。

他指出,以“0.6%的土地面積創造了中國13%GDP”的粵港澳大灣區,在創新要素聚集的“密度”上已經領先全國,但在要素質量、互動與融合等“濃度”上,仍與世界三大灣區有著較大差距。

他同時強調,粵港澳大灣區不應成為其他灣區亦步亦趨的追隨者,而是要以自身的改革實踐與創新思維,為時代尋找“世界級難題”的解決方案。

在周其仁教授看來,作為中國最具創新優勢的區域之一,粵港澳大灣區更要考慮怎麽能從並排跑往領跑轉型。

要實現跨入世界級灣區的“關鍵一躍”,就需要打破無處不在的行政主導、權力驅動的資源配置模式,堅定不移地深化改革,“用世界級資源,解決世界性問題”。他表示期待中國未來發展的過程中,大灣區能夠煲一鍋“創新驅動增長的濃湯”,以此來完成中國經濟發展下一階段應該承擔的使命。

演講結束後,周其仁教授接受了南方周末記者獨家專訪,深入闡述了他近年來對經濟體制改革與創新生態機制等問題的觀察與思考。

“我們被上一個 成功拖得太長了”

南方周末:您在今年年初的演講中,曾經提到中國經濟要靠“改革突圍、創新突圍”。為什麽會用“突圍”這樣的概念?困住中國經濟的“圍墻”是什麽?

周其仁:這座“圍墻”就是傳統的經濟增長模式,中國經濟增長模式轉變這個話題已經談了很多年了。為什麽要轉變?就是因為不可持續,消耗這麽多的資源,對環境破壞這麽大,難以為繼。

但是這個問題已經看到了很多年,為什麽還老在說?一說再說就是因為“出不去”,這不就是被圍住了嗎?

從大國的發展路徑來說,早期外向型經濟主導發展的時候,國內掙了錢,也就有了內需;然後通過壯大內需走上平衡發展的道路,是比較理想的發展模式。

但我們被上一個成功拖的時間太長了,在很長時間里維持著高額的出口順差。包括歐盟、美國在內的國家和地區也要面對國內貿易平衡的問題,所以貿易保護主義擡頭,下一步我們要維系高外貿順差式增長已經不可能了。

一是成本優勢減弱,這些年市場成本漲得快,非市場成本漲得更快。稅收、社保比工資漲得快多了,我們的土地出讓金增長更是漲得離譜,這就是問題。

第二是外部會反彈,中國經濟發展需要有良好的外部環境。內外加到一起,依靠大規模貿易順差增長的模式也不能持續下去了。

對這個問題認識不算晚,但解決可不能算早,久拖不決。現在的問題是要不要突破這座“圍城”,還是就這麽對付下去?

南方周末:可能的“突圍”路徑有哪些?

周其仁:中國在全球來講還是有比較優勢,只不過成本控制得低一點,比較優勢就強一點。

那麽能不能控制成本?成本當中一個是市場成本,隨著經濟增速放慢,市場成本會降低下去;但是我們體制性成本不采取措施不會自動下去——這里邊既得利益太大了,這是一場硬仗。

還有一條路,假定成本不變,那你能做出新的東西來也行啊。人工貴了,過去是五千,現在是五萬,五萬做出附加價值高的東西你還可以生產嘛。像英國Rolls-Royce這種公司,從汽車做到航空發動機,英國的房價、人工多貴啊,照樣可以做。

如果走這條路的話,就要向上“跳一跳”。我曾用三明治來比喻中國制造在全球經濟體系中的位置:中國是三明治的中間層,上面有發達國家靠獨到性優勢的高價產品,下邊有比你更便宜的要素。中國產品夾在中間,就要往兩頭打:一頭通過降低成本“往下打”;另一頭通過創新“往上打”。

改革突圍、創新突圍,就是通過改革把制度成本降下來,延長我們發揮比較優勢的時段,把這口吃慣了的飯再多吃幾天。但成本總是會上去的,因為我們現在人均收入已經從200美元上升到8000美元了。所以還是要生產附加值更高的東西,也就是兩頭打。

做餅與管制

南方周末:您提到這一輪改革要改到“體制成本再降下來為止”。相對於早期代工出口式的“簡單市場”,今天的創新經濟需要依靠包括知識產權保護等一系列複雜市場規則所組成的“複雜市場”,在“必要的複雜性”和“低效率管制”之間,改革如何找到正確的推進方向?

周其仁:複雜市場有較多的管制。發達國家法律也多,律師也多,規矩也多,怎麽看呢?那就看有多大的收益來消化這些成本。很多大收益很複雜,只要做出來的事情非常大,複雜一點沒關系,付得起那個費用。問題是如果把事情搞得很複雜,但創造出來的收益卻不夠大,這種複雜就沒必要了。

人類用於打交道的總時間比率越來越高,這個過程中,複雜化就意味著分工深化,意味著效率大幅度提高。如果過去掙一萬美元,花一千塊錢支付制度成本;現在掙兩萬美元,花了五千塊制度成本,那不就賠了嗎?說明你的效率是在下降的,如果做了三萬的總收入,用了兩千元的制度成本,看制度成本是增加一倍,但是收入是增加了三倍啊,這就劃得來。

所以不能光看有多複雜,要看複雜以後帶來了什麽。複雜到最後,連簡單的產品都生產不出來,那不就玩完了?我們現在就有這個趨勢,麻煩增加了很多,但效果不佳。

規則也是服務於經濟的,要服務於把餅做大,更大的餅是可以承擔複雜的管理的。發達國家那些規則都會有效率問題,但有一條,磨來磨去以後,生產出一塊很大的東西來。

發展陷阱是什麽呢?複雜程度提高了,官僚增加了,麻煩增加了,總產出沒有相應增加。就等於這塊沒有迅速長大的餅里頭,要多耗資源去養官僚,養給你找麻煩的人,這就是錯的。

從發源的地方找發展的支撐點

南方周末:您曾在國內很多地區做過調研,說深圳香港感覺跟內地不一樣。怎麽不一樣?

周其仁:深圳特區成立的時候,誰也不知道會發展到今天這樣。所以當年形成了某種“篩選機制”:你如果對現狀很滿意你就不會來。

它給我們龐大計劃經濟體系中的很多人問了一個問題,“你滿意了嗎?”其實來的很多人在內地都是很有地位的,但是他內心不滿意,不願意按部就班,願意再去試一試,闖一闖。

深圳是通過這樣一個自然選擇,把這些人選來當了深圳人,然後形成了一個地方文化特征,今天在我看來是最可貴的地方。

某種程度上看香港也有這個特點,香港當年是屈辱割出去的一塊地,誰能知道它會變成貿易、港口、金融中心啊?誰能想到今天有這麽好的生活條件啊?

這也是一種篩選和冒險,也要有一套體制設計,你不能排外,不能設置很高的關稅,應該把貿易權給所有人,要最大限度地增加自由等等。

所以就像文藝複興一樣,從這兩個城市發源的地方找到今後發展的支撐點。中國大多數城市都不是像深圳這樣生長起來的,都很確定:省級、地級、縣級,在確定的世界里進行的規劃和行動,目標也明確得不得了。

深圳不一樣,它成長的每一天都在面對著各種不確定性,而創新就是面對不確定。你怎麽知道那個東西能不能做成?沒有人知道,要猜要想。然後一個人是想不成的,大家會笑話你,所以氛圍非常重要,你得在這鍋湯里頭,才有共同的味道,互相欣賞,互相容忍。這就是厲害的地方——不要認為創新可以“平衡發展”,創新一定是非均衡的。因為只有極少數地方才能符合這個條件,其他地方就是普及創新成果。

“從上往下打”和“從下往上打”

南方周末:深圳是全球創新網絡中的一個節點,作為“創新節點”,深圳跟特拉維夫、矽谷等節點有什麽不同之處?

周其仁:深圳有很多公司創始人和高管都在矽谷待過;也有很多企業都在矽谷設立分支機構。深圳還有一些公司在特拉維夫設立一個點,這非常有意思。就像矽谷的人跟周邊的人打交道的頻率,遠不如跟特拉維夫的頻率高。因為有想法的人總是和有想法的人泡在一起。

那麽這些節點會不會各有各的特色?我覺得是的。比如日本東京橫濱的產業基礎很寬,大制造精密設備什麽都有;我們這里就比較窄。而舊金山作為港口城市,對通信技術很敏感,同時美軍太平洋艦隊推動的軍民技術融合也有很大力量,所以它在通信技術創新上很強;以色列的特拉維夫由於處於半戰爭環境,所以創新產品都非常小,都是關鍵的機件或零部件等小微型產品,創業就是一個手提包。這些特點或優勢形成後會自我強化,吸引更多的人才和資本聚集到這里來。

相比之下,深港創新的模式首先來自早年“三來一補”,從學習港商管理開始,到為全球代工的富士康。大量制造企業通過外貿代工“練手”後,開始生產產品賣給內地市場。

比如大族激光,創始人高總是北航畢業生,當年南下,先在一家香港公司工作。老板有兩臺德國進口的激光機,壞了以後讓他修,修完就搞懂了。懂了以後老板就問他,能不能用一半價錢給我搞兩臺?他就憑著這兩臺機器訂單,到華強北找元器件開始創業。

大族激光就是這麽起家的,起來後發現原來的產品太初級了,於是再去找高校合作、找技術原理、找基礎研究、找院士——從已有的市場化產品學習和仿制開始,形成“產品推動”型的研發模式,從下往上打,是早期深圳創新企業的主要特征之一。

最近我發現在深圳也出現了“從上往下打”的創新模式,比如柔宇和華大基因,就是先通過基礎研究“寫論文”發現原理,再往下打通到市場應用層面,這是一個值得關註和欣慰的新現象。

南方周末:為什麽認為從原理研究到市場應用這種“從上往下打”的創新模式值得特別關註?

周其仁:其實創新需要兩條腿走路,而我們的企業多年擅長的是“從產品到原理”式的“從下往上”推進的研發模式,這種模式的優點是市場風險小,企業可以挑賣得最好的產品去研究;而從上往下打首先要寫論文做基礎研究,先發現事物間的因果聯系,再考慮把這種原理轉化為產品。

比如原子能的基礎研究,並非為了生產炸彈,而是發現原子級的能量比分子級大好幾個量級,然後通過一系列關鍵技術和輔助技術的研發,實現了原子級能量的釋放,也創造了原子彈和整個核電產業體系。

從市場到原理式的研發,產品創新思路容易從現有技術中去找靈感,從現有技術里去找解決方案。而從原理到產品式的研發,首先是對自然界不同因果聯系的發現,這種因果聯系的應用範圍會非常寬,就像原子能研究創造了核電產業、半導體研究創造了現代信息產業一樣,它的創新風險很高,而一旦成功也收益極大。

科學革命就是17世紀科學家們從原理研究出發,推動的世界性產業革命。最近出現的一種新材料石墨烯,就是2006年英國兩位科學家所發現的,2010年就憑這一發現獲得了諾貝爾獎。有了這種新材料,未來很多物體和創造可能完全不一樣了。

改革開放三十多年中,許多中國人到西方受到了很好的教育,也參與了許多重大基礎研究,這為我們提供了“從原理到市場”式創新的底氣。但是從上往下打風險非常高,需要動員更多的社會資源,以更大的耐心長期堅持與投入。

相比現在經濟活動里浪費那麽多錢,比如造那麽多沒人住的房子,為什麽不把這些資源投入基礎研究呢?萬一有幾個原理級的發現,又會為深圳乃至中國帶來新的增長動力。

在這方面深圳已經有很好的條件,以後還可以在“從上往下打”的研究模式上不斷加深拓寬,為中國經濟發展探索出另一條“創新之道”。

用世界級資源,解決世界級難題

南方周末:從探索創新的角度,您會關註粵港澳大灣區中的哪些體制變革或要素流動所帶來的變化?

周其仁:目前的矛盾之一是傳統的行政區劃管理模式,跟現代企業創新的“無邊界”模式有沖突。比如深圳就會擔心,華為是不是要走?但對企業來說,按照不同區域的資源稟賦安排不同部門職能,其實是最有利於它自身的創新發揮的。

大灣區這個概念的好處,就是為多年來“畫地為牢”的各級政府,提供了一個突破行政邊界模式的動力機制。通過大灣區這一“利益共同體”的觀念,在某種程度上抵消種種“畫地為牢”的行政管制力量,讓創新企業們能夠把市場資源配置到最有效的地方,形成生產力。

同時還應該意識到,大灣區的目標不是“趕超”那麽簡單,要有更加宏大的抱負和理想:我在演講中說的,工業革命搞了三百年,全世界還有15億人沒有用上電,中國能不能為這樣的“世界級難題”做出自己的貢獻?

這方面我們有很多有意義的努力與嘗試,比如Pony(馬化騰)開發的QQ,早期是以色列人發明的一款即時通訊軟件。但QQ在中國早期的網絡環境下,做了一個很有針對性的優化,讓QQ用戶可以把自己的資料保存到騰訊服務器中。因為早期用戶大多在網吧使用,並沒有自己的專屬電腦。不要小看這個創新,它的本質就是以更低的“流量成本”把中國一代年輕人引入了“互聯網圈”,而一旦進去,後邊的變化就天翻地覆了。

那麽我們在“一帶一路”的建設中,包括在解決全球用電“世界級難題”的時候,像QQ發展中所體現出的創新思維與創新理念,就是值得借鑒的。

第二個我認為需要關註的,是中國區域發展中喜歡做規劃、比級別,結果往往越湊越大。所以我今天討論大灣區,有針對性地講了“密度”和“濃度”,這是創新區域最需要關註的要素。光大不濃,一鍋清湯,未來怎麽可能發揮創新影響力?

要知道創新就是不均衡的。深圳作為一個創新城市,它內部的創新要素濃度也是不均衡的。所以要培育創新環境,先要從一個個點位開始。

與此同時,包括企業在內的社會各方,也要成為推動大灣區融合創新的建設性力量。比如騰訊推出的粵港澳灣區青年夏令營,讓三地青年在共同生活過程中互相理解,打成一片,就是很有遠見的企業和灣區文化建設。

中國是三明治的中間層,上面有依靠獨特性的高價產品,下邊有比你更便宜的產品。中國產品夾在中間,就要往兩頭打:一頭通過降低成本“往下打”;另一頭通過創新“往上打”。

我發現在深圳也出現了“從上往下打”的創新模式,比如柔宇和華大基因,就是先通過基礎研究“寫論文”發現原理,再往下打通到市場應用層面,這是一個值得關註和欣慰的新現象。

大灣區這個概念的好處,就是為多年來“畫地為牢”的各級政府,提供了一個突破區域化管理模式的動力機制。通過大灣區這一“利益共同體”的觀念,在某種程度上抵消種種“畫地為牢”的行政管制力量,讓創新企業們能夠把市場資源配置到最有效的地方,形成生產力。

【意见】周其仁:2011年中小企业的挑战何在?

1 : GS(14)@2011-01-23 15:39:03http://www.iceo.com.cn/shangye/62/2010/1231/206376.shtml

【中国企业家网】大量农业人口从生产力较低的环境转移到较高的环境。对于长远的经济发展,是非常了不得的。这样的制造模式2008年经受了一次考验,我们出口到哪里?主要是购买力较强的地区。美国经济出问题,给我们带来很大冲击。目前来看,中国接受考验的表现是不错的,经济没有大幅滑坡,保持了较高的增长速度,同时带动全球复苏和回升。

这样的成就,给广大中小企业带来史无前例的机会,中小企业也做出重大的贡献。我想任何成就,不可能没有代价。中国开放带来的高速增长,出口导向的发展方式,也是有代价的。其它代价今天不说了,只说国民经济的失衡,不断造成新的问题。

在座做出口的企业,都很容易理解目前的形势,通货膨胀、资产价格飞涨,和前一阶段的发展方式有关。拼命向美国欧洲出口,企业的利润,政府的税、服务收入、利息都是人民币。商品出去,购买力留在国内。最好的时候,当年GDP中净出口有2.3万亿-2.4万亿,占GDP的8%-9%,等于广东省的商品都出去了,而消费者在国内等待购买。

过量的货币供应,过量的流动性,造成整个市场“不差钱”。企业有个想法容易实现,产品、商业模式都有人买。这是好的一面。但另一面造成经济失衡,也构成挑战。其中最大的挑战,当过量的货币追逐不足的商品,物价会出问题。如果通货膨胀成为很多人的预期,购买、储蓄、投资行为都会变化。

这对中小企业的挑战何在?有件事需要各位高度重视,物价问题不是平均地发生,去年买什么,今年还买什么。购买力会集中到某一方面、某些商品、某些市场,带来相对价格的剧烈波动。这间屋子过量供应货币,不是每个角落都上涨,价格都涨8%,如果平均上涨或下落,危险就很小,因为相对价格没有变化。

可是经验告诉我们,无论通胀还是治理通胀,像浪潮一样,都不是平均起落,有些领域价格升得快,或降得快;有些领域慢。企业就要非常小心,自己身在何处?如果成本在涨,产出品的价格涨得不那么快,企业会遇到很大的挑战。

最近我们调查,不少中小企业恰恰处于这样的状态。人工涨得非常快,有些原材料涨得更快,但产品要不上价,不能把成本上涨的压力转移到产品上。当然也有非常幸运的公司,成本涨得不那么快,产品涨得非常快。我想提醒各位,什么样的企业可以在这个潮流中占据主导地位,主要还靠产品在市场上比较稀缺。稀缺来自创造力,能满足需求又没竞争者,就可以消化成本的增长,人工涨了没关系,原料涨了也没关系。

我参加这个会之前,在浙江溧水地区做调查,主要是传统行业竹木加工。过滤嘴的材料以前全世界只有美国一家供应商,市场一年需求30万吨。现在有企业与科研单位合作,把竹纤维做到同样的水平,还顺应最新的潮流,竹子的再生比树木快,所以国际上认为竹制品最绿色最环保,现在出现以竹代木的趋势,我看了一家公司,用竹子做仿木家具。这些公司订单很好,能消化成本上涨。

但对于大量别人做什么、我也做什么的企业,毛利本来就非常薄,成本一跌,基本上是打硬仗。经常像丰田老总讲的,毛巾里可不可以挤出水来?成本控制在于有些成本项上涨,其它项有没有能力管住。

所以我的看法,宏观形势发生变化的时候,在微观和产业上提出很大的挑战。不管日子过得再好,也要进一步创新,预备经济可能变化,不可能永远重复过去的模式。

十年来包括这两年,出口导向的经济越走越快,但也隐含问题,面临调整和转型。我要提醒各位,现在“十二五”,再过十年,我相信中国经济会很好。中国人多,生产力、配套能力、学习能力还有巨大的潜力。整体长远看没有问题。

问题是能不能活到那一天,对于中小企业,现在过不去,所有的未来与你无关。而现在特别是今年明年(2010/2011年),由于流动性关系到国民经济的平衡,宏观政策一定会做阶段性调整,以免大起大落。但无论如何平稳调整,从较大的货币供应转为稳健的供应,最后市场上一定可以看到它的影响,不同的调整方式影响不同。我想利用这个机会提醒各位中小企业家,要控制成本,特别是从结构上控制成本。

现在招不到工人,怎么可能把工资压下去?但我们的成本项、管理项还有很大的余地。中国经济整体物流成本偏高,生产组织方式、材料选择方式、上下游连接方式,存在巨大的问题。先不说管制成本,要积极把握新机遇,提升企业产品的议价能力。议价能力不是天上掉下来的,自然而然形成的,而跟努力和选择有关,我们的企业尽可能在宏观波动时争取主动,争取生存得更久,才能发展得更久。

我们习惯大量出口,但同期中国人的需求也在提高。一是政策有释放、有调整。比如说增加社会保障,很多人不存钱了。过去有个教条化的认识,中国人不花钱是因为教育太贵,医疗太贵。还有一点,据我观察,现在很多内需的潜力没有充分发挥,在于国内商品、服务的供应、品质等等,还很欠缺。过去十五年,我们走出去很顺利,但针对内需的满足程度、改善程度,远远赶不上中国民众收入提高的速度。

举个例子,香港自由行一开,为什么香港零售业火,无非是把大陆的购买力吸引过去了。为什么要到香港扫货呢?因为这些商品在内地不多。比如奢侈品,大陆税高,所以去香港买。还有一些,我觉得很吃惊,例如香港中草药市场大幅提升,香港没有种草药的,为什么去香港买?据说香港中草药假的少。

西部地区的城乡居民,年收入增长都有8%-10%,在全世界,这种增长都是了不得的。我去了很多地方,包括四川、贵州,原来比较落后的农村,一个村里的小卖铺,都会卖可口可乐,这家国际品牌公司,已经把销售触角伸到中国的最底层。再看很多本土产品,是不是覆盖中国民众所有的需求层次?还差得远。

很多外贸产品,中国人不需要吗?需要。问题是国内没有。没有通道、网络,认真开发市场。国内的产业、信用等等,都和国际商业环境存在不小的距离。美国经济下滑,一两年难以恢复,那我们的看家本领,出口怎么办?要转向国内市场。

例如高端的木质玩具,过去出口美国、日本等国。我访问一家公司,父亲一代做出口,到儿子这一代,开始把出口形成的精密加工能力,结合对国内消费者的发掘,卖得很好。为什么?国内的收入上来了。例如近来很多人通过别人在海外代购,我们开始对很多国际商品有消费能力,问题是有没有供应能力,有没有供应渠道。

谁先向这个方向走,就可以进入价格变化的主动区间,不管成本怎么高企,产品在市场上有很好的需求,不但帮助消化成本,还能创造未来。

(本文为周其仁在2010APEC中小企业峰会上的演讲整理)

Next Page